.

Fidelio und Freischütz. Zwei Neuerscheinungen halten die Erinnerung an zwei Jubiläen wach, die nicht angemessen begangen werden konnten. Der Pandemie wegen, die nun in ihr drittes Jahr gekommen ist. Der 250. Geburtstag von Ludwig van Beethoven, dessen einzige Oper Fidelio ist, fiel auf 2020. Die Feierlichkeiten wurden zwar ins Folgejahr hinein verlängert, was nicht viel nützte. Dabei trafen sie mit dem 200. Jahrestag der Uraufführung von Carl Maria von Webers bekanntester Oper Der Freischütz 1821 im Berliner Schauspielhaus zusammen.

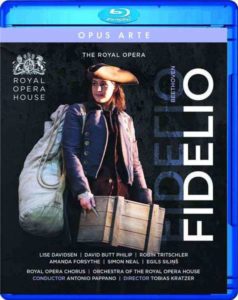

Das war ein schöner Zufall, der inhaltlich etwas hätte hergeben könne, wäre er denn so vorhersehbar gewesen. Beide kannten sich persönlich. Am 5. Oktober 1823 war Weber in Begleitung zweier Freunde von Wien ins rund fünfundzwanzig Kilometer entfernte Baden gereist, um Beethoven zu besuchen, der bereits taub war. Die Kommunikation verlief schwierig aber herzlich. Beethoven nannte Weber einen Teufelskerl, was als Kompliment zu verstehen gewesen ist. Den Freischütz aber kann er nicht mehr gehört haben. Beide Opern sind im Blu-ray-Disc-Format auf den Markt gelangt. Dadurch sind prachtvolle Bilder am heimischen Fernseher garantiert. Bei aller Faszination gereicht die hohe Auflösung dem Genre aber nicht nur zum Vorteil. Es kommen Details zum Vorschein, die besser im Verborgenen geblieben wären. Die gnädige Distanz zwischen Bühne und Zuschauern im Opernhaus verkürzt sich mitunter auf fatale Weise. Bei der Kameraführung sollte das mehr bedacht werden. Zumal dann, wenn Aufführungen als Blu-ray vermarktet werden sollen. Fidelio ist eine Produktion des Royal Opera House London von 2021, erschienen bei Opus Arte (OABD7288D), der Freischütz geht auf eine Aufführung an der Wiener Staatsoper 2018 zurück und wurde von Major/Unitel (760104) herausgegeben.

Tobias Kratzer, der deutsche Regisseur, der gern mit Basecap auftritt, wählt für Beethovens Befreiungsoper die Französische Revolution als übergeordnete historische Kulisse. Die Trikolore weht selbst im Gefängnishof. Alle Mitwirkenden sind nach Vorbildern der Zeit gewandet und frisiert. Das ist nicht neu. Schon Harry Kupfer inszenierte Fidelio in den frühen 1970er in Weimar vor diesem Hintergrund. Erschien die Revolution beim DDR-Regisseur als Utopie, frisst sie bei Kratzer ihre Kinder. Gegen Ende taucht Minister Ferrando (Eglis Silins) nicht als Heilsbringer auf, sondern als unsympathischer Apparatschik im mausgrauen Sakko auf, das er schließlich dem totgeglaubten Freund Florestan mit heuchlerischer Fürsorge umlegt. Man ahnt, dass der darunter mehr frieren könnte als in seinem Kerker. Auch Leonore tauscht ihr Fidelio-Kostüm gegen ein schlichtes Hauskleid und erscheint in der Rolle, die von ihr nun erwartet wird. Bis es soweit ist, geht ein Werk über die Bühne, dem der Regisseur in seiner originalen Form offenkundig misstraut. Er passt die Dialoge konsequent seinem Konzept an. Rocco lässt er sagen: „Die Revolution muss aufhören, und die Republik muss anfangen.“ Das nimmt man der Figur nicht ab. Eher hat es den Anschein, als hätte man ihm die Worte in den Mund gelegt. Mag sein, dass es auch so beabsichtigt ist. Georg Zeppenfeld legt den Rocco in ihrem Opportunismus ehr traditionell an. Für mich gelingt ihm darstellerisch wie gesanglich die beste Leistung. Ihm kann auch die Nähe der Kamera nichts anhaben. Inneren Skrupel stehen dem Gefängniswärter ins Gesicht geschrieben. Seine Tochter Marzelline wird in der Inszenierung deutlich aufgewertet. Sie hat sogar Brüder bekommen und ihre verblichene Mutter hängt als ovales Gemälde mit Trauerflor in der Kammer. Amanda Forsythe ist ihr darstellerisch und stimmlich höchst gewachsen. Warum sie von vorherein mit einem blauen Auge herumläuft, bleibt im Ungewissen, legt aber die Vermutung nahe, der abgewiesene Jaquino (hervorragend Robin Tritschler) könnte ihr Gewalt angetan haben. Die geschickt in sich verschachtelten und beweglichen Bühnenbauten (Rainer Sellmaier) gestatten es, den Focus auf einzelne Momente zu lenken. In der Schlafkammer, die an Roccos Schreibstube grenzt, prallen die vergeblichen Verführungskünste Marzellines an Fidelio ab. „In hundert Jahren sind wir alle tot“, rechtfertigt sie ihr unmissverständlich vorgetragenes sexuelles Begehren. Herzhaftes Lachen im Publikum, was bei Aufführungen dieser Oper selten zu hören ist.

Tobias Kratzer, der deutsche Regisseur, der gern mit Basecap auftritt, wählt für Beethovens Befreiungsoper die Französische Revolution als übergeordnete historische Kulisse. Die Trikolore weht selbst im Gefängnishof. Alle Mitwirkenden sind nach Vorbildern der Zeit gewandet und frisiert. Das ist nicht neu. Schon Harry Kupfer inszenierte Fidelio in den frühen 1970er in Weimar vor diesem Hintergrund. Erschien die Revolution beim DDR-Regisseur als Utopie, frisst sie bei Kratzer ihre Kinder. Gegen Ende taucht Minister Ferrando (Eglis Silins) nicht als Heilsbringer auf, sondern als unsympathischer Apparatschik im mausgrauen Sakko auf, das er schließlich dem totgeglaubten Freund Florestan mit heuchlerischer Fürsorge umlegt. Man ahnt, dass der darunter mehr frieren könnte als in seinem Kerker. Auch Leonore tauscht ihr Fidelio-Kostüm gegen ein schlichtes Hauskleid und erscheint in der Rolle, die von ihr nun erwartet wird. Bis es soweit ist, geht ein Werk über die Bühne, dem der Regisseur in seiner originalen Form offenkundig misstraut. Er passt die Dialoge konsequent seinem Konzept an. Rocco lässt er sagen: „Die Revolution muss aufhören, und die Republik muss anfangen.“ Das nimmt man der Figur nicht ab. Eher hat es den Anschein, als hätte man ihm die Worte in den Mund gelegt. Mag sein, dass es auch so beabsichtigt ist. Georg Zeppenfeld legt den Rocco in ihrem Opportunismus ehr traditionell an. Für mich gelingt ihm darstellerisch wie gesanglich die beste Leistung. Ihm kann auch die Nähe der Kamera nichts anhaben. Inneren Skrupel stehen dem Gefängniswärter ins Gesicht geschrieben. Seine Tochter Marzelline wird in der Inszenierung deutlich aufgewertet. Sie hat sogar Brüder bekommen und ihre verblichene Mutter hängt als ovales Gemälde mit Trauerflor in der Kammer. Amanda Forsythe ist ihr darstellerisch und stimmlich höchst gewachsen. Warum sie von vorherein mit einem blauen Auge herumläuft, bleibt im Ungewissen, legt aber die Vermutung nahe, der abgewiesene Jaquino (hervorragend Robin Tritschler) könnte ihr Gewalt angetan haben. Die geschickt in sich verschachtelten und beweglichen Bühnenbauten (Rainer Sellmaier) gestatten es, den Focus auf einzelne Momente zu lenken. In der Schlafkammer, die an Roccos Schreibstube grenzt, prallen die vergeblichen Verführungskünste Marzellines an Fidelio ab. „In hundert Jahren sind wir alle tot“, rechtfertigt sie ihr unmissverständlich vorgetragenes sexuelles Begehren. Herzhaftes Lachen im Publikum, was bei Aufführungen dieser Oper selten zu hören ist.

Beethoven auf einem Gemälde von Ferdinand Schimon. Von diesem Maler stammt auch das Porträt Webers, das im Wiener „Freischütz“ von 2018 eine wichtige Rolle spielt./ Wikipedia

Als sich die allein wähnende Leonore die lästigen Bandagen von der Brust nimmt, wird sie heimlich von Marzelline beobachtet, die damit viel früher, als es das Libretto vorgibt, hinter das Geheimnis von Fidelio kommt. Würde sie es aus enttäuschter Liebe verraten? Nein, wird sie nicht. Vielmehr wächst sie über sich hinaus, indem sie am Ende Pizarro (Simon Neal) durch einen Schuss in den rechten Arm daran hindert, den Mord an Florestan zu vollziehen. Damit wird Beethovens Werk unweigerlich zu einer Frauen-Oper mit zwei Akteurinnen. Die Titelrolle wurde mit der Norwegerin Lise Davidsen besetzt. Sie ist der Shootingstar der internationalen Opernszene. Die anspruchsvolle Partie hat sie gut studiert. Sie bereitet ihr technisch keine Schwierigkeiten. Spitzentöne kommen wie aus der Pistole geschossen. Sie singt sehr groß, oft zu groß. So fällt sie in das musikalisch subtile Quartett zu laut ein und hat Mühe, in die gedämpfte Stimmung zu finden. Lise Davidsen ist meist gut zu verstehen. Doch im Ausdruck bleibt sie für mich blass. Es fehlt ihr an Farbe und Nuancen. Das Spiel wirkt insgesamt etwas synthetisch und unbeholfen. Das Publikum feiert sie.

Im zweiten Aufzug wechselt der Regisseur radikal die Perspektive. Die Inszenierung ist in der Gegenwart angekommen. Das Leiden Florestans (sehr anrührend und betont lyrisch David Butt Philip) wird öffentlich ausgestellt wie bei einer Performance. Während sich der Geschundene auf einem hell beleuchteten Hügel wälzt, haben die Gäste der Vernissage, die später den Chor bilden, im Halbkreis Platz genommen. Die Damen im kleinen Schwarzen, die Herren im Anzug. Lassen sich die einen neugierig auf die Vorstellung ein, wenden sich andere angewidert ab, als wollten sie damit nichts zu tun haben. Wieder andere sind gelangweilt oder schieben sich wenig diskret ein Häppchen in den Mund. Auch die unmittelbare Befreiungsaktion ist Teil der Vorführung. Am Ende aber, als das Geschehen zugunsten des gemarterten Florestan entscheiden, die Gefahr also vorbei ist, stimmen genau diese Leute in die Feier der Gattenliebe ein als hätten sie sie selbst vollbracht. Übrig bleiben nur Sieger. Bis Jaquino. Der ist der ewige Verlierer, das arme Schwein. Wären die Dialoge nicht verändert worden, hätte Marzelline mit ihrer Bemerkung über den „armen Jaquino“ ungewollt Recht behalten. Als Dirigent ist Antonio Pappano nach meinem Eindruck nicht darauf aus, eigenen Akzente zu setzen. Er sorgt als Kapellmeister dafür, dass die Aufführung insgesamt gelingt.

Diente schon die Fidelio-Ouvertüre als Folie für die Vorgeschichte, wird der Freischütz selbst zur Vorgeschichte. Wenn man so will, entsteht die Oper erst im Verlauf der Vorstellung. Max (vorzüglich Andreas Schager) tritt nämlich als Komponist in Erscheinung, der vor der Hochzeit mit Agathe (Camilla Nylund) sein neuestes musikdramatisches Werk, den Freischütz, vollenden muss. Staat des Probeschusses, auf dem die ganze Oper samt Titel beruht, stellt die Komposition die Bewährungsprobe dar. Der Freischütz als Künstlerdrama. Max‘ Qualen, die er nicht länger zu tragen vermag, sind die Qualen des schaffenden Künstlers. Griffbereit die Flasche, um der Inspiration nachzuhelfen. Weber selbst hatte bekanntlich einen sehr guten Draht zum Weinhandel. So hämmert Max noch während der Ouvertüre in die Tasten eines Flügels, der durch die ganze Handlung geschoben wird, mal als Versteck dient, mal als Fahruntersatz. Sogar die Flammen der Hölle schlagen daraus hervor. Allenthalben fliegen und liegen Notenblätter herum, wenn sie nicht zwischen zwei Buchdeckeln zur Partitur gebunden sind. Der Chor ist Zuschauer. Als sei es so vorgeschrieben, singt Agathe ihre große Arie „Wie nahte mir der Schlummer“ vom Blatt, das ihr wie zufällig in die Hände fällt. Dem innigen Zauber der Szene ist der Einfall wenig zuträglich. Die Nylund aber rettete diesen Höhepunkt des Werkes wenigstens musikalisch durch ihre Professionalität als Sängerin – auch wenn sie etwas zu reif geworden scheint für diese Partie. Ännchen fegt im Look der 1920er Jahre durch die Szene und verkörpert diese wilde Zeit auch durch frei zur Schau gestellte lesbische Anwandlungen, denen sich Agathe nicht sonderlich entschlossen widersetzt. Das in einer Vitrine nach Art eines Schneewittchensarges aufgehängte Brautkleid mit üppigem Besatz wirkt wie eine Drohung. Daniela Fally füllt ihre Regieanweisungen als Ännchen spielerisch und stimmlich bestens aus und vermeidet jedes Klischee. Als Gemälde fällt aber nicht der Vorfahre des Erbförsters Kuno (Clemens Unterreiner mit eleganter Attitüde) von der Wand, sondern Carl Maria von Weber höchstselbst. Und zwar in der Darstellung durch Ferdinand Schimon (1797-1852), der auch als Opernsänger in kleineren Rollen auftrat. Übrigens porträtierte Schimon auch Beethoven, wodurch sich eine weitere Verknüpfung zwischen beiden Komponisten auftut. Die Wolfsschlucht vollzieht sich in der Lesart der Regie als intellektueller Vorgang, als Ort des qualvollen künstlerischen Schaffensprozesses, was eine traditionelle Ausstattung ausschließt. Alan Held als Kaspar kann stimmlich mit seiner teuflischen Erscheinung nicht ganz mithalten. Er klingt mir zu schön. Warum der in einen Wolfspelz gehüllte Eremit (sehr würdig Albert Dohmen) mit einem großen Kronleuchter aus dem Bühnenboden herabgelassen wird, bleibt – wie so vieles in dieser Inszenierung – rätselhaft. Das Ende der Vorstellung ist zugleich das Finale der umjubelten Uraufführung.

Diente schon die Fidelio-Ouvertüre als Folie für die Vorgeschichte, wird der Freischütz selbst zur Vorgeschichte. Wenn man so will, entsteht die Oper erst im Verlauf der Vorstellung. Max (vorzüglich Andreas Schager) tritt nämlich als Komponist in Erscheinung, der vor der Hochzeit mit Agathe (Camilla Nylund) sein neuestes musikdramatisches Werk, den Freischütz, vollenden muss. Staat des Probeschusses, auf dem die ganze Oper samt Titel beruht, stellt die Komposition die Bewährungsprobe dar. Der Freischütz als Künstlerdrama. Max‘ Qualen, die er nicht länger zu tragen vermag, sind die Qualen des schaffenden Künstlers. Griffbereit die Flasche, um der Inspiration nachzuhelfen. Weber selbst hatte bekanntlich einen sehr guten Draht zum Weinhandel. So hämmert Max noch während der Ouvertüre in die Tasten eines Flügels, der durch die ganze Handlung geschoben wird, mal als Versteck dient, mal als Fahruntersatz. Sogar die Flammen der Hölle schlagen daraus hervor. Allenthalben fliegen und liegen Notenblätter herum, wenn sie nicht zwischen zwei Buchdeckeln zur Partitur gebunden sind. Der Chor ist Zuschauer. Als sei es so vorgeschrieben, singt Agathe ihre große Arie „Wie nahte mir der Schlummer“ vom Blatt, das ihr wie zufällig in die Hände fällt. Dem innigen Zauber der Szene ist der Einfall wenig zuträglich. Die Nylund aber rettete diesen Höhepunkt des Werkes wenigstens musikalisch durch ihre Professionalität als Sängerin – auch wenn sie etwas zu reif geworden scheint für diese Partie. Ännchen fegt im Look der 1920er Jahre durch die Szene und verkörpert diese wilde Zeit auch durch frei zur Schau gestellte lesbische Anwandlungen, denen sich Agathe nicht sonderlich entschlossen widersetzt. Das in einer Vitrine nach Art eines Schneewittchensarges aufgehängte Brautkleid mit üppigem Besatz wirkt wie eine Drohung. Daniela Fally füllt ihre Regieanweisungen als Ännchen spielerisch und stimmlich bestens aus und vermeidet jedes Klischee. Als Gemälde fällt aber nicht der Vorfahre des Erbförsters Kuno (Clemens Unterreiner mit eleganter Attitüde) von der Wand, sondern Carl Maria von Weber höchstselbst. Und zwar in der Darstellung durch Ferdinand Schimon (1797-1852), der auch als Opernsänger in kleineren Rollen auftrat. Übrigens porträtierte Schimon auch Beethoven, wodurch sich eine weitere Verknüpfung zwischen beiden Komponisten auftut. Die Wolfsschlucht vollzieht sich in der Lesart der Regie als intellektueller Vorgang, als Ort des qualvollen künstlerischen Schaffensprozesses, was eine traditionelle Ausstattung ausschließt. Alan Held als Kaspar kann stimmlich mit seiner teuflischen Erscheinung nicht ganz mithalten. Er klingt mir zu schön. Warum der in einen Wolfspelz gehüllte Eremit (sehr würdig Albert Dohmen) mit einem großen Kronleuchter aus dem Bühnenboden herabgelassen wird, bleibt – wie so vieles in dieser Inszenierung – rätselhaft. Das Ende der Vorstellung ist zugleich das Finale der umjubelten Uraufführung.

Im Wiener Forsthaus fällt nicht der alte Kuno, sondern Weber selbst von der Wand – und zwar auf dem Gemälde von Ferdinand Schimon./ Wikipedia

Regisseur Christian Räth hält sein Konzept, das keine ruhige Minute kennt, konsequent bis zum Ende durch. Um der Inszenierung folgen zu können, ist eine genaue Werkkenntnis erforderlich. Wem die nicht gegeben ist, wer die Oper gar zum ersten Mal sieht, ist dumm dran. Dieser Teil des Publikums dürfte sich vor allem am sehr soliden musikalischen Niveau schadlos halten. Für den tschechischen Dirigenten Tomas Netopil ist es der zweite Freischütz auf Tonträgern. Bereits vor zwei Jahren wurde bei Oehms der CD-Mitschnitt einer von ihm geleitete Aufführung des Aalto-Musiktheaters in Essen herausgegeben, dessen Generalmusikdirektor er ist. Er dirigiert das Wiener Staatsopernorchester mehr sachlich denn mit hochromantischem Aplomb. Damit gerät er nicht in einen künstlerischen Widerspruch zum Geschehen auf der Bühne, wo es Kostüme und viel Zauber zu bestaunen gibt, die einen aber nicht an Webers Oper denken lassen (Gary McCann). Gespart wurde nicht. Die Wiener Staatsoper schöpft aus dem Vollen. Und noch eine Gemeinsamkeit mit dem Fidelio aus London tut sich auf. Räth opferte seiner Idee ebenfalls die überlieferten Dialoge des Textdichters Friedrich Kind, der immer größten Wert auf seinen Anteil am Erfolg des Freischütz legte. Sie wurden neu geschrieben, funktionieren aber nur bei dieser Inszenierung, die man auch sehen muss. Ein Mitschnitt im Radio oder auf CD bliebe völlig unverständlich (oben Szene aus dem Londoner Fidelio mit Lise Davidsen und Georg Zeppenfeld/Foto Bill Cooper mit freundlicher Genehmigung des Royal Opera House Covent Garden) . Rüdiger Winter