.

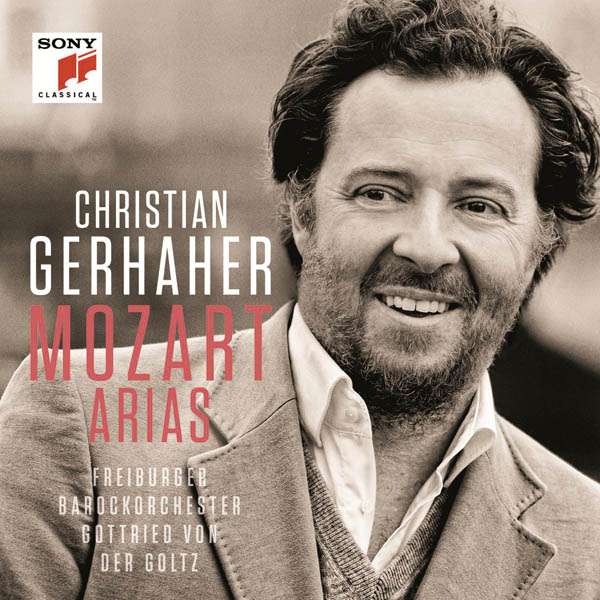

Ungeteilten Beifall gab es nicht an der Deutschen Oper Berlin, als nun die zweite Folge der dortigen Meyerberer-Hommage am 4. Oktober 2015 zu sehen war. Zu viel Widerspruch regte sich wegen der Arme-Leute-Produktion, die dem Stück in den Augen vieler Würde und Nachdruck nahm – so die recht einhellige Stimme der Krtik und auch die unseres Rezensenten Bernd Hoppe. Mit Ikea-Optik und klebrig-spießiger Herangehensweise ist dieser absolut großbürgerlichen Oper nicht beizukommen. Dankenswerter Weise hatte sich die Deutsche Oper Berlin entschlossen, im Rahmen ihrer Meyerbeer-Hommagen 2015 (begonnen mit Dinorah konzertant und einem spannenden Symposium zu Beginn des Jahres 2015, das soeben in gedruckter Form bei der Deutschen Oper Berlin vorliegt) der Meyerbeer-Forschung zu folgen und nach Chemnitz 2013 (die cpo-Aufnahme ist die Studio-Einspielung des Ereignisses) die Neu- bzw. rekonstruierte Erstfassung, als Vasco da Gama, im Oktober 2015 aufzuführen.

.

.

Meyerbeers „Vasco da Gama“ an der DOB/ Szene/ Foto Stoeß

Zuerst also die Aufführungskritik des Premierenabends. Verunglückter Auftakt mit Vasco da Gama: Nach Dinorah konzertant in der Berliner Philharmonie folgte nun am 4. Oktober in der Bismarckstraße mit Vasco da Gama die szenische Produktion im Rahmen des geplanten dreiteiligen Meyerbeer-Zyklus, der in den nächsten beiden Spielzeiten mit Les Huguenots und Le Prophète fortgesetzt werden soll. Das Werk ist unter dem Titel L’Africaine (in der von Fétis besorgten Uraufführung 1865 in Paris) bekannter, wenngleich selten gespielt. 2013 erwarb sich die Oper Chemnitz das Verdienst, die Urfassung des Stückes unter dem von Meyerbeer geplanten und selbst gewählten Titel in einer kritischen Edition von Jürgen Maehder herausgebracht zu haben.

Wenn Vera Nemirova eine Grand Opéra inszeniert, darf man den opulenten Pomp, die spektakulären szenischen Effekte und den exotischen Zauber dieses Genres nicht erwarten. Dass ihre Neuproduktion des Vasco in der Ausstattung von Jens Kilian/Bühne und Marie-Thérèse Jossen/Kostüme aber derart nüchtern, unsinnlich und atmosphärelos geriet, enttäuschte freilich doch. Das Hauptproblem ist, dass die Regisseurin und ihre Mitarbeiterin Sonja Nemirova sich hinsichtlich des Stils nicht entscheiden konnten und einen Mix aus statuarischem Rampensingen, aufgesetzt wirkender aktueller Flüchtlingsproblematik und pseudo-exotischem Touristenkitsch präsentieren.

Meyerbeers „Vasco da Gama“ an der DOB/ Szene/ Foto Stoeß

Vor allem der erste Akt misslingt gänzlich mit seiner spartanischen Szenerie, die beherrscht wird von einer schwarzen, aufgestellten Weltkarte, auf der mit Kreide die Kontinente nach dem Kenntnisstand der Zeit eingezeichnet sind und die auch als Spielfläche oder Verhandlungstisch herunter geklappt werden kann. Zu einer Kuppel verbinden sich dahinter mehrere Segelelemente – wenn sie in verschieden Farben aufleuchten oder schillernde Wellen reflektieren, ist das einer der wenigen wirkungsvollen Effekte des Abends. Weitaus weniger kann man sich mit dem Holzgestänge anfreunden, das beim Drehen der Segel auf deren Rückseite sichtbar wird. In der Eingangsszene agiert Ines in einem weißen Matrosenkleid an der Rampe, umgeben von weißen – aus Papier gefalteten – Schiffchen, die als Metapher für Sehnsucht und Hoffnung bis zum Schluss beibehalten, aber auch als Zufluchtsort für die Tochter des portugiesischen Admirals Don Diego oder als Kerker für den Titelhelden genutzt werden. Geradezu peinlich (in einer Grand Opéra!) sind zwei Öffnungen in der Weltkarte, die als Einstiegsluken oder Fenster für die Protagonisten dienen, was ihren Auftritten jegliche Größe nimmt und sie nachhaltig diskreditiert. Der Portugiesische Kronrat in der zweiten Szene zeigt deren Vertreter in heutigen Business-Anzügen, auch die im Regietheater gern und häufig verwendeten Requisiten – Mäntel, Brillen, Koffer – fehlen nicht. Tief in die Kitschkiste greifen die Damen Nemirowa schon im 2. Akt, wenn sie mit dem Frauenchor in schwarz-weiß karierten Kleidchen und rosa Hütchen eine Cocktailparty inszenieren (John Dew grüßt), während die Matrosen Flaschen drehen und Inès als Braut für die Hochzeit mit Don Pedro vor einem Altar mit Kerzen, Blumen und Banner eingekleidet wird. Noch ärger sind die Vorgänge im 3. Akt auf dem von Don Pedro geleiteten Expeditionsschiff, wo eine als Nonne verkleidete Hure in Strapsen, roten Strümpfen und Pumps von den Männern entblößt und vergewaltigt wird. Einen derart peinlichen und spießigen Einfall hätte man in einer heutigen Inszenierung nicht für möglich gehalten. Wenn danach der von flackernden Lichtern illustrierte Sturm einsetzt und indische Piraten das Schiff erobern – gezeigt als IS-Kämpfer, die mit Maschinengewehren die Seeleute niedermetzeln –, erreicht der Unmut des Premierenpublikums (4. 10.) seinen Höhepunkt.

Meyerbeers „Vasco da Gama“ an der DOB/ Szene/ Foto Stoeß

Im letzten Teil eskaliert der Kitsch bei der Hindu-Hochzeit von Selica und Vasco mit einer Liebesstatt aus roten Blüten, die einer mit Tomate belegten Pizza oder einem Bruschetta-Cracker irritierend ähnlich sieht. Elefantenköpfe, orangefarbene Girlanden und ein exotischer Shiva-Tanz sind die Zugaben, „gekrönt“ von einem in das Blütenbett projizierten Softporno. Nach Selicas Todeshalluzinationen unter dem giftigen Manzanillobaum, für den es keine szenische Entsprechung gibt, sieht man noch einmal das Volk (mit Frauen in Kopftüchern), das die Papierschiffchen vor sich her trägt, und einen durch die Szene geisternden Vasco mit seiner Landkarte unter dem Arm.

Auch musikalisch war der Abend zwiespältig. Enrique Mazzola, ein Rossini-Spezialist und in Pesaro eine Größe, arbeitete mit dem Orchester der Deutschen Oper Berlin die Belcanto-Elemente der Komposition deutlich heraus, ließ ihr schwelgerisches Melos und die orchestrale grandeur aufleuchten, schuf Momente wehmütiger Zartheit, flirrender Impressionismen und düsterer Farben. Vielleicht waren, vor allem im ersten Teil, einige Tempi etwas breit, was die Rezeption manch langer und spröder (eben nicht inszenierter Bühnen-)Passage des Werkes nicht kurzweiliger machte. Glanzvoll wie stets sang der Chor der Deutschen Oper Berlin (Einstudierung: William Spaulding).

Probenbild zu „Vasco da Gama“ an der Deutschen Oper Berlin mit Roberto Alagna/ Foto Stöß

Roberto Alagna, der in der Titelrolle debütierte, ließ sich wegen eines grippalen Infektes entschuldigen. Die Indisposition war fast durchgängig spürbar im strapazierten Klang der Stimme und den gefährdeten Höhen. Aber er sang ohne Schonung mit durchschlagskräftigem Ton und patriotischem Elan und vor allem mit exemplarischer Diktion. Eklatant wirkte sich seine Verfassung bei den lyrischen Stellen aus, in denen das Timbre besonders gequält klang. Auch die berühmte Arie (hier nun als „Oh paradis!“ und nicht als originales „Oh doux climat!“) gelang ihm nicht. Danach aber, als wäre der Druck von ihm genommen, hörte man einige bemerkenswerte Klänge von tenoraler Pracht, und auch das Duett mit Selica darf man zu den vokalen Höhepunkten der Aufführung zählen. Sophie Koch gab ihr Debüt in dieser Rolle, die ihr in der Tessitura eine Spur zu hoch liegt und im Charakter zu dramatisch für die lyrische Mezzosopranistin ist. Das Zierwerk der berühmten Arie zu formen, fiel ihr deutlich schwer. Und leider verfügt sie nicht über die exotische und sinnliche Aura für die indische Königin, die bei ihr zu schlicht bleibt. In der großen Schluss-Szene hörte man einige leidenschaftlich flammende Töne und den nötigen trancehaften Ausdruck, so dass ihr am Ende der uneingeschränkte Jubel des Publikums gebührte. Erschrocken war man über die stimmliche Verfassung von Nino Machaidze als Ines, die noch vor einigen Jahren in Salzburg als Gounods Juliette bezaubert hatte. Der Sopran klang nun verhärtet und abgesungen, in der Höhe scharf und grell und zudem fast durchgehend wortunverständlich, nur in einigen lyrischen Passagen sowie im piano angenehm. So war es dem Ensemblemitglied Markus Brück als Nelusco vorbehalten, den größten Erfolg der Premiere zu erringen. Mit markantem Timbre, auftrumpfender Attacke und oft grimmigem Ausdruck formte er einen plastischen Charakter und vermittelte glaubwürdig – und zudem bei bestem Französisch – die inneren Konflikte dieses liebenden Mannes und religiösen Fanatikers. Und auch Seth Carico als sehr präsenter, spielfreudiger Don Pedro muss erwähnt werden, ebenso Clemens Bieber/ Don Alvar und Albert Pesendorfer/ Oberpriester. Die Zuschauer feierten am Ende alle Interpreten herzlich – nicht ohne Zeichen der mentalen Erschöpfung nach der fünfstündigen Aufführung. Bernd Hoppe

:

Aus diesem Anlass im Folgenden auch verschiedene Texte zur Berliner Aufführungsserie 2015, angefangen mit einem Interview mit dem Dirigenten Enrique Mazzola, der bereits die Dinorah in der Berliner Philharmonie leitete. Die DOB und ihr Chefdramaturg Jörg Königsdorf waren so freundlich, uns das Interview, das er für das Programmheft zum Vasco führte, zu überlassen. Im Anschluss findet sich ein Text von Boris Kehrmann im Gespräch mit dem Dirigenten Frank Beermann anlässlich der Chemnitzer Uraufführung 2013 (mit Dank an die Zeitschrift Opernwelt). G. H.

:

„Vasco da Gama“: der Dirigent an der DOB, Enrique Mazzola/ Foto Martin Sigmund/ DOB

Maestro Mazzola, Meyerbeers 1865 uraufgeführte letzte Oper steht in einem Umfeld von musikalischen Giganten: Fast zeitgleich erlebt Wagners „Tristan“ seine Premiere, Verdi schreibt am „Don Carlo“ und Berlioz an den „Troyens“. Welche Stellung bezieht Meyerbeer hier mit „Vasco da Gama“? Das Besondere an Meyerbeer ist, dass er mitten im Zentrum dieser Entwicklungen steht. In seinen Opern gibt es Verbindungslinien zu allen damals wichtigen musikalischen Stilen. Das liegt natürlich vor allem an seiner biografischen Prägung, seiner deutsche Erziehung und seinem Leben in Paris, das zu dieser Zeit das Herz der musikalischen Welt war. Ein ganz wesentlicher Punkt für mich ist jedoch auch, dass Meyerbeer das Erbe Rossinis angetreten hat und genau dort weitermachte, wo Rossini aufhörte. Oft wird ja Rossinis „Guillaume Tell“ als erste Grand Opéra bezeichnet, aber musikalisch ist sie das noch nicht. Rossini blieb im Grunde dem klassischen Belcanto verhaftet und hat sich vielleicht auch deshalb von der Oper zurückgezogen, weil er die sich abzeichnende Dramatisierung dieser Kunstform nicht mitmachen wollte. Und genau dort setzt Meyerbeer an und erfindet gewissermaßen die Grand Opéra. Er beherrscht den Belcanto-Stil Rossini’scher Prägung, aber fügt der horizontalen, an der melodischen Linie entlang orientierten Denkweise des Belcanto das vertikale Denken in Harmonien hinzu, das Erbe der Wiener Klassiker. Und diese Kombination wendet er dann auf die große französische Theatertradition mit ihren fünfaktigen, opulenten Musikdramen an. Für mich ist Meyerbeer damit der erste europäische romantische Komponist.

Einer von Meyerbeers engsten Jugendfreunden war Carl Maria von Weber, der erste große deutsche Komponist der Romantik. Würden Sie Meyerbeer ebenfalls als Romantiker bezeichnen? Aber sicher. Meyerbeer schwimmt mitten im romantischen Strom. In seinen Opern öffnet er den Weg zu einer Neuformulierung des gesungenen Gefühls. Die Menschen seiner Zeit waren unzufrieden geworden mit der belcantistischen Musiksprache, die Gefühle über Koloraturen und Verzierungen ausdrückte. Sie brauchten einen stärkeren Gefühlsausdruck im Lyrischen wie im Dramatischen – und den lieferte ihnen Meyerbeer. Er hatte den Schlüssel, die großen romantischen Gefühle freizulassen. Es war klar, dass sich mit dieser expressiven Entwicklung auch die Rolle des Orchesters ändern musste und dieses nicht mehr, wie im klassischen Belcanto, auf Begleitfiguren und Wiederholungen bestimmter rhythmischer Segmente beschränkt war. Das Orchester bei Meyerbeer wird zum lebenden Organismus, zum Spiegel und zum Kommentator des Geschehens. Einen ganz besonderen Punkt bei Meyerbeers Einsatz von Orchesterfarben dürfen wir allerdings nicht vergessen: das Folkloristische. Er liebt es, uns kleine Porträts einzelner Gruppen zu geben, die in einer jeweils ganz besonderen Koloristik ausgeführt sind: Nehmen Sie nur den dritten Akt von „Vasco“: Die Matelots oder auch der Auftritt der Piraten, wo Meyerbeer das Vokabular des Exotismus für sich adaptiert. Es gehört ganz essenziell zu Meyerbeers Matrix als Komponist, dass er sich von solchen Klangwelten inspirieren lässt, Einflüsse und Moden aufgreift und sie in seine Sprache integriert.

„Vasco da Gama“: Bühnenbild zur „Africaine“/OBA

Bei Vasco da Gama, dessen endgültige Gestalt Meyerbeer nicht mehr bestimmen konnte, stellt sich insbesondere die Frage nach dem Umgang mit dem jetzt endlich vorliegenden Material aus seiner Hand – sprich: Wie gehen Sie mit Strichen um? Für jedes Stück sind Striche eine Gefahr. Aber Vasco da Gama ist eine sehr lange Oper und wir müssen sehen, dass die Sänger das durchhalten. An dieser Stelle möchte ich etwas ganz Grundsätzliches über Striche in Opern sagen. Die neuen kritischen Editionen, die mittlerweile von vielen Werken erhältlich sind, stellen eine große Versuchung dar. Man denkt automatisch: Das ist das reine Manuskript, also der Wille des Komponisten, und das muss alles präsentiert werden. Aber das stimmt für einen großen Teil der Opernliteratur des 19. Jahrhunderts nicht. Jeder wusste, dass die vorliegende Partitur ein Grundmaterial war, das den jeweiligen Umständen und Möglichkeiten einer Aufführung angepasst werden musste. Meyerbeer selbst hat das ja in allen seinen Opern immer wieder getan. Striche waren in dieser Zeit Teil der Aufführungspraxis. Das galt übrigens nicht nur für Meyerbeer, sondern auch für Wagner: In der Bibliothek meiner Familie gibt es viele alte Ausgaben von Wagner-Werken aus den 1890er Jahren – und da finden Sie eine Menge Striche! Unsere Vorfahren hatten damit auch überhaupt kein Problem. Ich nutze für meine Aufführungen immer gute quellenkritische Werkausgaben, aber ich möchte selbst entscheiden, was für eine Produktion wichtig ist. Also: Kein Dogmatismus! Wir müssen stattdessen das Ziel der Oper im Auge behalten, Charaktere und Handlung möglichst überzeugend zur Geltung kommen zu lassen. (Das Gespräch führte Jörg Königsdorf)

:

:

Meyerbeers Grab auf dem Jüdischen Friedhof an der Schönhauser Allee in Berlin/Foto Winter

Dazu auch Auszüge aus dem Artikel von Boris Kehrmann zur Chemnitzer Aufführung 2013, im Gespräch mit dem Dirigenten Frank Beermann (Quelle Opernwelt, s. unten): Das Erstaunlichste an «Vasco de Gama», wie man Giacomo Meyerbeers Nachlassoper in der vom Komponisten hinterlassenen Fassung zur Unterscheidung von ihrer posthumen Bearbeitung als «L’Africaine» durch François-Joseph Fétis künftig nennen sollte, ist ihre Zartheit und Zerbrechlichkeit. Schumann, Berlioz, Wagner haben uns eingebläut, Meyerbeers Musik als Synonym für Schwulst und Knalleffekte zu verstehen. Debussy stöhnte, man müsse die jährliche Wiederaufnahme der «Hugenotten» an der Salle Garnier wie den unvermeidlichen Frühjahrsschnupfen über sich ergehen lassen. Der Begriff Grand Opéra suggeriert, dass auch ihr Klangaufwand «grand» sein müsse. Und dann erlebt man bei der nicht ganz strichlosen Uraufführung der historisch-kritischen Ausgabe Jürgen Schläders in Chemnitz (siehe OW 2013/3) von den ersten, merkwürdigen, unvergleichlichen Einleitungsakkorden an das Gegenteil: Einen melancholischen Schwanengesang, der eher flüstert als schreit, sich eher nach innen kehrt als nach außen, eher die Vergeblichkeit menschlichen Sehnens beklagt, als den Triumph des Willens ausposaunt. Alles ist zurückgenommen, reduziert, konzentriert. Oft singen die Stimmen völlig unbegleitet (niemand muss brüllen). Oft gehen nur eine oder zwei Instrumentalstimmen mit wie im intimen Selbstgespräch zu zweit (das ist schon in den «Hugenotten» so). Selbst in den großen Kampfduetten des 3. und 5. Akts gibt es eigentlich keinen Kampf mehr. Obwohl «Vasco» von einem Nobody handelt, dem die Etablierten seine Jugendliebe, seine Ideen, seinen Ruhm klauen (mit dem historischen Vasco da Gama hat die Oper nichts zu tun; Quelle war die Biographie seines Sängers, des Dichters Luis de Camoës – das ist der, der auch in Donizettis Oper Dom Sébastien vorkommt/ G. H.- , und sein Epos, «Die Lusiaden»), ist die Oper lyrisch, nicht martialisch.

„Vasco da Gama“: Jean-Francois Fétis stellte nach Meyerbeers Ableben das Material zur „Africaine“ zusammen/ Wiki

Vascos heroische Melodiebildung ist «chevaleresk», um Meyerbeers eigene Formulierung zu benutzen. Sie wahrt Zurückhaltung und leugnet ihre weiche Seite nicht. Die wunderbare Traumerzählung des 2. Akts oder «Ô doux climat» (4. Akt), das Bizet zu seiner Blumenarie inspirierte, stehen dafür. Das kann man autobiographisch deuten. Carl Dahlhaus wies auf die «ängstliche Natur» des jüdischen Komponisten hin. Obwohl er überzeugt war, dass der «Richess» (Judenhass) bei 99 % des «versammelten Publikums» unausrottbar sei (Briefe an Michael Meyerbeer, 1818, und Heinrich Heine, 29.8.1839), hielt er Widerstand für zwecklos und zog sich konsequent in die «Schweigsamkeit» zurück. Nie hat er öffentlich auf anti-Meyerbeer-Pamphlete reagiert. So auch seine Musik. Obwohl er obsessiv auf Phänomene der Gewalt in der Geschichte starrte, ist seine Musik unkämpferisch. (…)

.

Der Chemnitzer Vasco-Dirigent Frank Beermann hat sich 1990/91 erstmals mit «Robert le diable» und «Le Prophète» beschäftigt. 2004 setzte er im Rahmen des Leipziger Belcanto-Zyklus gemeinsam mit dem Chefdramaturgen und späteren Chemnitzer Intendanten Bernhard Helmich Meyerbeers frühe «Margherita d’Anjou» (1820) aufs Programm. (…) Der Kontakt mit dem Meyerbeer-Spezialisten Sieghart Döhring (…) war etabliert, die Uraufführung der neuen «Vasco»-Ausgabe für Leipzig verabredet. Der Weggang des damaligen Intendanten Henri Maiers ließ das Projekt nach Chemnitz wandern (…).

„Vasco da Gama“: Entwürfe zur „Africaine“ 1865/Gallica/Wiki

Dabei waren die Schwierigkeiten für Sänger und Orchester enorm. Sie mussten sich in einen völlig neuen Stil einarbeiten. Die eingangs erwähnte Fragilität der Musik ist das Ergebnis eines spezifischen Orchestersatzes, der nur Meyerbeer eigen ist. Beermann spricht von der «Kleinteiligkeit der Partitur». Damit ist Meyerbeers Eigenheit gemeint, Phrasen, Melodien, größere Einheiten nicht einem Instrument anzuvertrauen, sondern wie ein Mosaik aus vielen kleinen Einzelbeiträgen zusammenzusetzen. «Die Musiker können aus ihrer Stimme auf dem Notenpult das Ganze überhaupt nicht mehr erkennen, weswegen Stimmgruppenproben fast sinnlos sind.» Sie müssten wieder lernen, in das Orchester hineinzuhören, um sich zu orientieren. Man könne sich fast nie auf einer Kantilene «ausruhen», sondern müsse fünf Stunden lang fast ununterbrochen «zuarbeiten».(…)

Meyerbeers tüftlerisches Interesse an Klangfarben bringt uns auf die Frage der historischen Instrumente. Dabei habe sich in der Vorbereitung als zusätzliche Schwierigkeit herausgestellt, dass bestimmte Erfindungen von Meyerbeers Freund, dem Instrumentenbauer Adolphe Sax, in dessen Werkstatt der Komponist Stammgast war, heute nicht mehr aufzutreiben sind. Aber auch jenseits solcher Material-Probleme gehöre die Arbeit an der Klangfarbe zu den großen Herausforderungen, bei denen die Meyerbeer-Interpretation noch ganz am Anfang stehe. (…) Und wie wirkt es sich für die Sänger aus, dass moderne Instrumente einen Halbton höher spielen als zu Meyerbeers Zeit? «Das ist vor allem für den Tenor ein Problem, weil sich seine Partie damit ständig in der unangenehmen Bruchlage bewegt, wo sich Kopf- und Bruststimme mischen.»

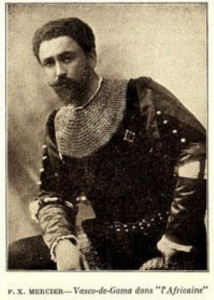

„Vasco da Gama“: François-Xavier Mercier als Vasco da Gama/OBA

Nicht nur Instrumentalisten, auch Sänger stellt Meyerbeer vor neue Herausforderungen. Für alle Beteiligten galt, dass sie erst einmal die Grundlagen des Meyerbeer-Gesanges legen mussten. Die bestehen – überraschend für Außenstehende – vor allem in der Phonation der französischen Sprache. (…) Ein Problem dabei bestehe darin, dass es keine allgemeingültige französische Gesangsschule und Phonation mehr gebe. «Wenn ich wissen will, wie Richard Strauss in den letzten 30 Jahren gesungen wurde, rufe ich den Korrepetitor der Münchner Staatsoper an, und der kann mir haarklein aufzählen, wie dieser oder jene das gemacht hat. Für Meyerbeer gibt es solche Erfahrungswerte nicht und schon was die Aussprache des Französischen betrifft, vertritt jeder eine andere Meinung.», sagt Beermann. Das wird auf den Proben immer dann zum Problem, wenn die musikalische Linie des Notentextes gegen den natürlichen Wort- und Sprachakzent verstößt. (…) Schon Meyerbeers posthumer Bearbeiter François-Joseph Fétis hat das Problem gesehen und den Text geändert, um ihn an Erfordernisse des Gesangs und der Sprachmelodie anzupassen. Berühmtestes Beispiel: Vascos Arie «Ô doux climat», die bei Fétis zu «Ô paradis» wurde. Die Kritische Ausgabe macht diese Eingriffe wieder rückgängig. (…) Die Rückgewinnung Meyerbeers steht eben auch in Bezug auf den Gesang noch ganz am Anfang. Immerhin ist mit der kritischen Edition des Ricordi-Verlages eine solide Textgrundlage gelegt. Praktiker können sich nun erstmals sicher sein, auch das vor sich zu haben, was Meyerbeer geschrieben hat.

Szene „Vasco da Gama“ in Chemnitz 2013/c. Dieter Wuschanski

Was unterscheidet sie eigentlich von der alten Ausgabe? Wer die Chemnitzer Aufführung 2013 mit dem herkömmlichen Klavierauszug vergleicht, entdeckt neben den erwähnten Textänderungen und abweichenden Instrumentations-Details im Wesentlichen radikale Striche. Der Akademiker Fétis, der von Meyerbeers Witwe den Auftrag erhielt, die laut Tagebuch des Komponisten vom 29.11.1863 bis auf «die Ouvertüre und Ballettstücke u. die möglichen Ändrungen» fertige Partitur aufführungspraktisch einzurichten (Ouvertüre und Ballett konnte Meyerbeer noch vor seinem Tod ein halbes Jahr später vollenden), setzte vor allem im 3. und 5. Akt den Rotstift an. Im 5. Akt fehlt die Arie der Inès, im 3. der «Ronde bachique» und 90 % des Septetts. Die Finalszenen beider Akte wurden um die Hälfte gekürzt.

„Vasco da Gama“: der Chemnitzer Dirigent Frank Beermann dirigierte erstmals 2013 die neue Fassung der Oper/ Foto Neda Nabaee/ Theater Chemnitz/ cpo

Darüber hinaus raffte Fétis den rezitativischen Dialog, wodurch die Handlung unverständlich wurde, und strich viele «Wiederholungen», womit er die klassischen Symmetrien der Partitur zerstörte, die auf Variation desselben Materials, subtiler Ironie (eine Person entgegnet auf der gleichen musikalischen Phrase das Gegenteil des Vorredners) und Rahmung (ABA-Formen) beruht. Auch thematische Bezugnahmen entfielen. 35 Striche, die sich auf 1200 Takte oder über eine Stunde Musik summieren, wurden gezählt. Trotzdem zog sich die Uraufführung 1865 wegen der langen, Grand-Opéra-üblichen Pausen von 19.15 bis 0.45 Uhr hin. Auch in Chemnitz kürzte man inszenierungsbedingt die Rezitative behutsam, ließ eine Sélica-Arie und einen Teil ihres Duetts mit Vasco weg. Für die cpo-Aufnahme wurden sie nachträglich eingespielt.

„Vasco da Gama“: die vier Hauptdarsteller der Uraufführung der „Africaine“/ Gallica/ Wiki

Diskutieren kann man über die Natur des von Meyerbeer nachgelassenen Materials. Der Chemnitzer Dirigent Beermann schließt sich der Meinung der Herausgeber an. Gestützt auf die Praxis des Komponisten bei der Einstudierung seiner selbst uraufgeführten Opern, sehen sie im Gesamtkonvolut des «Vasco» eine Materialsammlung, aus der Meyerbeer bei den Proben die Fassung letzter Hand erstellt hätte. Die zitierte Tagebucheintragung erwähnt ja als ausstehend ausdrücklich auch «die möglichen Ändrungen». Dem gegenüber könnte man argumentieren, dass dieses Konvolut eben kein Konvolut sei, sondern die von Meyerbeer imaginierte Idealform der Oper vor ihrer Anpassung an Theaterpraxis, Konventionen und Aufnahmefähigkeit des Publikums. Insofern birgt das noch nicht durch die Mühlen der Praxis gegangene Werk die Chance, dem Innersten des Komponisten näher zu kommen als jedes andere. Die Schlussszene beispielsweise wirkt in der 15-minütigen Fassung viel unkonventioneller, weil es eben eine gewisse Zeit und mehrere Spiraldrehungen des Deliriums braucht, bis sich die unter den Ausdünstungen des Manzanilla-Baumes erstickende Sélica ins Nirwana hinaufschraubt, ja geradezu physisch auflöst («Madame Butterfly» hat die Idee inklusive Summchor weiter entwickelt; ebenso Massenets «Don Quichotte», Rimskis «Kitesch», Tanejews «Orestie»). Dagegen wirkt die Fétis-Fassung wie eine gewöhnliche Wahnsinnsszene. Beermann weist jedoch darauf hin, dass der komplette Schluss jede Sängerin nach fünf anstrengenden Stunden an den Rand ihrer Kräfte bringe, zumal sie im letzten Akt 35 Minuten ununterbrochen auf der Bühne steht. Boris Kehrmann

:

:

„Vasco da Gama“: der Autor Boris Kehrmann/ Foto Dieter-David Scholz

Für den „Nachdruck“ des hier nur in großen Auszügen wiedergegebenen Artikels von Boris Kehrmann danken wir ausdrücklich der Zeitschrift Opernwelt, wo der vollständige Text im Jahrbuch von 2013 noch immer nachzulesen ist. Wir wissen diese kollegiale Großzügigkeit sehr zu schätzen. Dank auch an den Autor und Musikwissenschaftler Boris Kehrmann, der am Badischen Staatstheater Karlsruhe als Dramaturg (gegenwärtig für Meyerbeers Propheten/Premiere 18. 10. mit Ewa Wollack als Fidès) arbeitet und der kürzlich seine zweibändige Untersuchung über die frühen Tage des Regisseurs und ehemaligen Intendanten der Berliner Komischen Oper, Walter Felsenstein, im Tectum Verlag vorgelegt hat – s. dazu auch die Rezension auf operalounge.de. / G. H.

Fotos: Roberto Alagna/ c. Jean-Baptiste Millot/ Deutsche Grammophon Gesellschaft mit Dank an Bisséh Akamé/ Universal Music) / Foto oben Szene mit Roberto Alagna und Sophie Koch in der Produktion der DOB/ Foto Stoeß. Zu erwähnen bleibt auch das inhaltsreiche Programm der DOB zur Aufführung, leider ohne Libretto (das allerdings in der cpo-Aufnahme), mit informativen Beiträgen von Jürgen Schläder, Anselm Gerhard und anderen – sehr habenswert! Und Sammler werden stolz ihren DLR-Radio-Mitschnitt bewahren, der kaum gekürzt diese ebenfalls nur geringfügig gekürzte Aufführung der DOB bewahrt. Ein Meilenstein jeder Sammlung und bis heute (2023) nicht wiederholt. G. H.

:

:

Und zum Schluß wiederholen wir den der cpo-Rezension der Oper in der Chemnitzer Aufführung beigefügten Artikel von Carla Neppl, Dramaturgin am Theater Chemnitz. Die Entstehung der Oper:Nach dem großen Erfolg von Robert le Diable und Les Huguenots in Paris, unterzeichneten Giacomo Meyerbeer und Eugène Scribe 1837 den Vertrag für eine weitere große Oper: L’Africaine sollte ihr Titel sein. Die Uraufführung war drei Jahre später in Paris geplant. Scribes Libretto erzählte die Geschichte einer afrikanischen Königstochter, die sich unglücklich in einen portugiesischen Seeoffizier verliebt. Als er sich zugunsten seiner langjährigen Geliebten gegen sie entscheidet, sucht sie den Tod in den giftigen Düften des Manzanilla Baums. Meyerbeers anfängliche Begeisterung für das neue Projekt wich schon bald der Erkenntnis, dass L’Africaine inhaltlich nicht an seine beiden ersten Opern heranreichen würde. Es folgten Jahre der Überarbeitung. Schließlich entschied er sich, seine Kraft zunächst in andere Werke zu investieren. So wurde u. a. 1843 in Berlin Das Feldlager in Schlesien, 1849 in Paris Le Prophète uraufgeführt.

Nach Meyerbeers Tod erklärte sich der belgische Musikwissenschaftler (und Komponist) François-Joseph Fétis bereit, im Auftrag der Pariser Grand Opéra das vorhandene Material zu sichten und eine spielbare Fassung herzustellen. Diese verdienstvolle Arbeit wurde insgesamt leider durch teilweise unglückliche Eingriffe in das Werk geschmälert. Zunächst war Fétis der Meinung, dass man der Musikwelt die versprochene Oper L`Africaine geben müsse, eine Titeländerung nach Meyerbeers Wunsch in Vasco de Gama nur Verwirrung stiften würde. Da er aber Vasco als Figur genauso beibehielt wie die indischen Brahma-Kult-Szenen, ergaben sich nun Ungereimtheiten in der Handlung, denn Sélika war definitiv keine „Afrikanerin“. Außerdem nahm Fétis inhaltliche Änderungen und Kürzungen am Werk vor. Neben diversen Textänderungen und Weglassungen von Wiederholungen betrafen die Kürzungen vor allem den dritten und den fünften Akt. Im dritten Akt sparte Fétis das Trinklied der Matrosen aus. Außerdem kürzte er den Akt nach dem Duett zwischen Vasco und Don Pédro extrem: Es folgte gleich die Sturmszene mit dem anschließenden Übergriff der Inder. Die Szene, in der Sélika Inès bedroht und damit Don Pédro zwingt, seinen Tötungsbefehl gegen Vasco zurückzuziehen, entfiel genauso wie das Duettino zwischen Sélika und Nélusko vor der erwarteten Erschießung. Dafür fand Fétis jedoch im fünften Akt Verwendung. Außerdem fehlte die Passage am Schluss des Aktes, in der Sélikas Identität von Nélusko öffentlich bekanntgegeben wird. Erwähnt sei im vierten Akt die Änderung an Vascos b erühmte Arie „Ȏ paradis“:Dieser romantisierende Textbeginn stammt ebenfalls von Fétis. In Meyerbeers Version beginnt sie mit dem Text „Ȏ doux climat“ und ist auch musikalisch etwas anders gestaltet. Der fünfte Akt begann bei Fétis mit der Szene zwischen Sélika und Inès. Der Zuschauer erfuhr also weder, wieso Inès, die eigentlich mit den anderen Portugiesinnen unter dem Manzanilla-Baum den Tod finden sollte, noch lebt, noch dass Inès und Vasco sich wiedergefunden hatten. Auch Sélikas Szene am Manzanilla-Baum wurde verkürzt: Sowohl die Vision, in der ihr Vasco noch einmal erscheint, als auch ihr anschließendes langsames Verdämmern durch die Wirkung der giftigen Dämpfe strich Fétis zugunsten einer schnellen Schlussentwicklung. Offensichtlich wollte er der Nélusko-Figur noch einmal dramatisches Gewicht verleihen und stellte vor den Schlusschor das vorher im dritten Akt gestrichene Duettino.

Trotz aller dieser Änderungen war die Uraufführung knapp ein Jahr nach Meyerbeers Tod am 28.April 1865 in Paris ein Riesenerfolg. Wie groß die Wertschätzung für Meyerbeer war, lässt sich daran messen, dass das französische Kaiserpaar der Vorstellung beiwohnte und man am selben Abend auf der Bühne eine Büste des Komponisten enthüllte. Die Africaine trat ihren Siegeszug um die Welt an, der erst durch das Verbot der Nazis im 20. Jahrhundert gestoppt wurde. Bis dahin war sie Meyerbeers meistgespielte Oper. Nach 1945 gab es deutlich weniger Aufführungen.

Nach und nach beschäftigte sich auch die Forschung intensiver mit dem Werk und mit Meyerbeers Originalmaterial. Anhand der umfangreichen hinterlassenen Schriften ist sein Arbeitsstil noch heute gut nachvollziehbar. Er hatte es sich zur Gewohnheit gemacht, seine Werke während der Proben intensiv zu überarbeiten. Aus diesem Grund wissen wir also nicht, wie Vasco ausgesehen hätte, wenn Meyerbeer selbst bis zur Premiere dabei gewesen wäre. Uns liegt die Oper heute so vor, wie er sie zu diesem Zeitpunkt als beendet betrachtet hatte. Die kritische Ausgabe von Jürgen Schläder, erschienen beim Verlag Ricordi, ermöglicht damit erstmalig eine Aufführung aller veröffentlichten und unveröffentlichten Werkteile, die bei Meyerbeers Tod vorlagen. Carla Neppl (Den Artikel entnahmen wir dem Programm zur Aufführung in Chemnitz 2013 mit freundlicher Genehmigung der Autorin).

–

Eine vollständige Auflistung der bisherigen Beiträge findet sich auf dieser Serie hier.