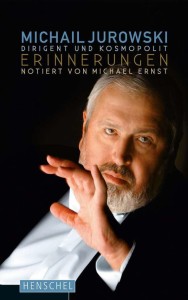

Gar nicht so schnell mit dem Lesen mit kommt man, wenn man alle in jüngerer Zeit erschienenen Biographien von Dirigenten zur Kenntnis nehmen möchte, denn was mit Kurt Sanderling begann setzte sich fort mit Riccardo Muti (speziell über das Verhältnis zu Verdi), mit Christian Thielemann (speziell über Wagner), Marek Janowski, Kent Nagano, Riccardo Chailly und schließlich ganz frisch mit Michail Jurowski, dessen „Erinnerungen“, notiert von Michael Ernst, unter dem Titel „Dirigent und Kosmopolit“ im Henschel-Verlag erschienen sind.

Meistens haben aktive Dirigenten nicht die Muße, ihre Erinnerungen selbst zu schreiben, oft ist ihre Muttersprache nicht die der potentiellen Leser und des erfolgversprechendsten Marktes, so dass in der Zusammenarbeit oft mit einem Journalisten ein Frage- und Antwortspiel entsteht oder auch eine Lebens- und Karriereerzählung oder ein -bericht. Das hat den Vorteil, dass der Komponist nicht in Eigenlob verfallen und damit wenig sympathisch erscheinen muss und trotzdem seine Vorzüge ins rechte Licht gesetzt werden. Eine Art Mischform stellt das vorliegende Buch dar, indem in den erzählenden Text Zitate von Michail Jurowski eingestreut sind, was nicht selten dazu führt, das nuancierter noch einmal das wiederholt wird, was bereits geschrieben wurde. Generell fällt an dem wegen seines Faktenreichtums und wegen der authentischen Äußerungen interessanten Buches auf, dass der Autor sich häufig wiederholt, so wenn

Meistens haben aktive Dirigenten nicht die Muße, ihre Erinnerungen selbst zu schreiben, oft ist ihre Muttersprache nicht die der potentiellen Leser und des erfolgversprechendsten Marktes, so dass in der Zusammenarbeit oft mit einem Journalisten ein Frage- und Antwortspiel entsteht oder auch eine Lebens- und Karriereerzählung oder ein -bericht. Das hat den Vorteil, dass der Komponist nicht in Eigenlob verfallen und damit wenig sympathisch erscheinen muss und trotzdem seine Vorzüge ins rechte Licht gesetzt werden. Eine Art Mischform stellt das vorliegende Buch dar, indem in den erzählenden Text Zitate von Michail Jurowski eingestreut sind, was nicht selten dazu führt, das nuancierter noch einmal das wiederholt wird, was bereits geschrieben wurde. Generell fällt an dem wegen seines Faktenreichtums und wegen der authentischen Äußerungen interessanten Buches auf, dass der Autor sich häufig wiederholt, so wenn

es um die persönliche Beziehung Jurowskis zu Schostakowitsch geht, dem bereits das Vorwort gilt, um die Betonung des engen Zusammenhalts der Familie oder um die Beteuerung, der Dirigent strebe nicht an, die Kompositionen seines Vaters dem Vergessen zu entreißen. Der retardierende Charakter vieler Passagen erweckt den Eindruck, dem Autor sei der Stoff ausgegangen, was eigentlich bei dem bewegten Leben und der glanzvollen Karriere seines „Helden“ nicht der Fall sein dürfte. Dessen Stil ist dann auch sehr viel frischer und energischer als der seines „Erzählers“, auch wenn man manches nicht recht nachvollziehen kann wie eine Äußerung über Schostakowitsch: “Diese phänomenale , nicht nur an Beethoven angelehnte, sondern auch Bruckner’sche Idee, multipliziert mit der Persönlichkeit Schostakowitschs, die führt uns bis heute.“ (Orthographie des Originals) Ob anmaßend oder rührend ein Satz wie „Ich glaube einfach, dass ein Teil seines Geistes bei mir geblieben ist“, ist, mag der Leser selbst entscheiden, kann auf keinen Fall aber Jurowski vorwerfen, er habe an einem vorsichtig kalkulierenden, es jedem recht machen wollenden Werk mitgewirkt. Diesen Eindruck erweckt eher der Michael Ernst zuzuordnende Teil allein schon wegen der vielen Konjunktive, die zwar korrekt, aber auch Distanz herstellend sind. Ob manche stilistische Eigenarten des Textes wie „umtriebiger Maestro“, „als würde man ein Rennpferd unablässig angebunden halten“ oder „stattliche Bärenhaftigkeit“ dem Dirigenten gerecht werden, mag dahin gestellt sein.

Das Buch enthält viele Fotos, besonders auch der Familie, die zugleich, wie im letzten Kapitel betont wird, eine Dynastie von Musikern bildet, was eine letzte Bestätigung durch die noch ganz frische Berufung von Vladimir Jurowski zum Chefdirigenten des RSB erhält. Es ist im wesentlichen chronologisch gegliedert und da besonders interessant, wo es die Umstände schildert, unter denen jüdische Künstler in Russland bzw. der Sowjetunion leben mussten, so wenn der Großvater als Dreijähriger bei einem Pogrom aus dem Fenster geworfen und nur durch einen Hund gerettet wurde oder Jurowski selbst sich „als Jude weggeschmissen“ fühlte, aber eher wegen der Zukunft seiner Kinder als der eigenen 1990 in die Bundesrepublik übersiedelte.

Voraus geht eine Darstellung von Kindheit und Jugend, durch viele Krankheiten geprägt, der Studienzeit, von Enttäuschungen durch falsche Freunde, Einschränkungen durch die Politik wie die, an der KO nur Ballett dirigieren zu dürfen, aber auch die Darstellung glücklicher Epochen wie die Arbeit mit Zimmermann in Leipzig. Orchester werden charakterisiert wie die aufstiegsunwilligen Herforder oder die herzlichen Orchestermitglieder aus Norrköping, die es sogar schafften, dass eine „Schulklasse atemlos in der Generalprobe“ saß.

Viel lesenswerter als Gemeinplätze wie „Die Musik, das sind für ihn Werte, deren Summe unvergleichlich schwerer wiegt als die Tagespolitik“ oder den Vergleich zwischen Bach- und Jurowski-Dynastie sind Ausführungen wie die über den Ersatz der Oboe durch die Klarinette in einem Musikstück Schostakowitschs mit einem Zitat aus „Wilhelm Tell“ oder über das Schostakowitsch-Festival in Gohrisch. Ein Zeittafel, eine Diskographie, ein Bildnachweis und ein Personenregister beschließen das 208 Seiten umfassende Buch (ISBN 978-3-89487-781-1). Ingrid Wanja

Musik unter Bewachung – Rudolf Barschai Leben in zwei Welten – Moskaus goldene Ära und Emigration in den Westen: Im Gedenken an den einen Monat zuvor verstorbenen Hans Werner Henze und den zwei Jahre zuvor verstorbenen Rudolf Barschai (Foto oben svt.se) fand Ende November 2012 das Konzert in der Frauenkirche der Sächsischen Staatskapelle statt , bei dem Henzes Requiem und Barschais Bearbeitung von Bachs Kunst der Fuge auf dem Programm standen. Wenige Wochen nach der Fertigstellung der Kammerorchesterfassung der ihn lange beschäftigenden Kunst der Fuge war Barschai am 2.11.2010 in seinem letzten Wohnort in der Schweiz gestorben. Zu seinem Debüt bei der Dresdner Staatskapelle mit der Instrumentierung von Schostakowitschs achtem Streichquartett, das der Komponist als Kammersinfonie op. 110a ins einen Werkkatalog übernommen hatte, war es nicht mehr gekommen. Es war damals naturgemäß bereits etwas ruhig um den Geiger und Dirigenten Barschai geworden, der Mitte der 50er Jahre das Moskauer Kammerorchester gegründet hatte, mit welchem vor allem in den 70er Jahren zur festen Größe in den Konzertzyklen deutscher Städte geworden war. Das freilich ist nur Seite des vielseitigen Musikers, dessen Auftritte, „keine Ego-Show waren, sondern die Musik von Innen heraus zum Leuchten und zum Sprechen brachten“, wie Bernd Feuchtner im Nachruf auf Barschai schrieb. Nun hat Bernd Feuchtner, der Barschai am Rande der Aufführung von Schostakowitschs Leningrader-Symphonie 1991 in Leipzig kennen gelernt hatte, Barschais Erinnerungen „aufgezeichnet und herausgegeben“. Er hatte Barschai auch begleitet, als er erstmals nach seiner Emigration wieder nach Russland zurückkehrte und in Moskau Missa Solemnis und Mahlers Neunte dirigierte. Dennoch hätte man im Vorwort, in dem Feuchtner auf wenigen Seiten eine kleine Kulturgeschichte der sowjetischen Musikgeschichte im 20. Jahrhundert entwirft, ihrer Interpreten, Aufführungen, Einflüsse und Aufnahmen („Weniges erschien auf CD, das meiste ist verschollen“), ein wenig mehr über die Entstehung des Buches erfahren. Feuchtner hält sich in seiner verdienstvollen Ausgabe diskret zurück und überlässt Barschai das Podium. Auf diese Weise entsteht durch diese in Ich-Form geschriebenen Erinnerungen ein Panorama des russisch-sowjetischen Musiklebens, das von der Freiheit und Offenheit im ausgehenden 19. Jahrhundert über die Formalismus-Debatten und die schändlichen Demütigungen, die Komponisten wie Schostakowitsch und Prokofjew erdulden mussten, bis in die Gegenwart reicht, ein von Fakten und Bezügen nahezu überquellendes Buch, das den Erinnerungen Piatigorskys, Rubinsteins, Richters oder der Wischnewskaja vergleichbar ist bzw. diese abrundet und ergänzt. Barschai ist kein amüsanter und origineller Schreiber. Der Stil ist nüchtern, karg und ein wenig ungelenk, fesselt mehr durch Ernsthaftigkeit als Erzählkunst. Die großen Namen sind allgegenwärtig, Schostakowitsch, mit dem Barschai bis zu dessen Tod eng befreundet war, doch auch die Komponisten Weinberg, Bunin, Lokschin, die Geiger Oistrach und Kogan, die Pianisten Richter, Berman, Gilels, die Nikolajewa und Judina, usw. Traditionslinien, die durch Lehrer, wie den eminenten Leopold Auer von Joseph Joachim bis Heifetz, Elman und Milstein reichen, oder die Pädagogen Neuhaus und Goldenweiser, die enge Verbindung der russischen Musikkultur mit der deutschen Musik, die Entdeckung der Kammermusik durch erste westliche Gastspiele, die Information, die trotz des Eisernen Vorhangs mittels Schallplatten funktionierte („Von Platten kannte man in Russland I Virtuosi di Roma, I Musici di Roma, Solisti di Zagreb und eben das Münchner Kammerorchester von Wilhelm Stross“), die von Verboten, Repressalien und Einwänden gesteuerte Willkür des Kulturministerium als ein Reigen – wäre es nicht so tragisch – gogolhafter Szenen, von Künstlern, die sich andienten und anderen, die von einem Tag auf den anderen aus ihrem Amt geworfen wurde, wie der Bolschoi-Chef Nicolai Golovanov, der es gewagt hatte die Mezzosopranistin und Stalin-Freundin Vera Dawydowa auf einer Probe zu fragen, „Warum heulen Sie wie ein Wölfin?“. Abschied, Emigration, Rückkehr nach Moskau („Ich fand es grauer als vorher. Es war mir unbekannt geworden“). Manches ist fast komisch, wie der Besuch Menuhins in Moskau, der nun unbedingt Barschai zuhause besuchen wollte, während dieser Ausflüchte erfand, um den berühmten Gast nicht in die beengte Kommunalwohnung führen zu müssen, wie denn alle Ereignisse um Auslandsgastspiele, Reiseformalitäten und die Begleitung durch die allgegenwärtigen Spitzel durchwegs groteske Züge annehmen. Dann die Emigration und die großen Stationen im Westen als Leiter des Israeli Chamber Orchestra und der Orchester in Vancouver und Bournemouth sowie Gast bei zahlreichen internationalen Orchestern. Wichtig vor allem aber ist der erste Teil, „Moskaus goldene Ära“, deren musikalischer Reichtum nochmals nachdrücklich ins Bewusstsein gerufen wird (Rudolf Barschai, Leben in zwei Welten. Moskaus goldene Ära und Emigration in den Westen. Hrsg. Bernd Feuchtner, Wolke Verlag, 280 Seiten, ISBN 978-3-95593-066-0). Rolf Fath

Musik unter Bewachung – Rudolf Barschai Leben in zwei Welten – Moskaus goldene Ära und Emigration in den Westen: Im Gedenken an den einen Monat zuvor verstorbenen Hans Werner Henze und den zwei Jahre zuvor verstorbenen Rudolf Barschai (Foto oben svt.se) fand Ende November 2012 das Konzert in der Frauenkirche der Sächsischen Staatskapelle statt , bei dem Henzes Requiem und Barschais Bearbeitung von Bachs Kunst der Fuge auf dem Programm standen. Wenige Wochen nach der Fertigstellung der Kammerorchesterfassung der ihn lange beschäftigenden Kunst der Fuge war Barschai am 2.11.2010 in seinem letzten Wohnort in der Schweiz gestorben. Zu seinem Debüt bei der Dresdner Staatskapelle mit der Instrumentierung von Schostakowitschs achtem Streichquartett, das der Komponist als Kammersinfonie op. 110a ins einen Werkkatalog übernommen hatte, war es nicht mehr gekommen. Es war damals naturgemäß bereits etwas ruhig um den Geiger und Dirigenten Barschai geworden, der Mitte der 50er Jahre das Moskauer Kammerorchester gegründet hatte, mit welchem vor allem in den 70er Jahren zur festen Größe in den Konzertzyklen deutscher Städte geworden war. Das freilich ist nur Seite des vielseitigen Musikers, dessen Auftritte, „keine Ego-Show waren, sondern die Musik von Innen heraus zum Leuchten und zum Sprechen brachten“, wie Bernd Feuchtner im Nachruf auf Barschai schrieb. Nun hat Bernd Feuchtner, der Barschai am Rande der Aufführung von Schostakowitschs Leningrader-Symphonie 1991 in Leipzig kennen gelernt hatte, Barschais Erinnerungen „aufgezeichnet und herausgegeben“. Er hatte Barschai auch begleitet, als er erstmals nach seiner Emigration wieder nach Russland zurückkehrte und in Moskau Missa Solemnis und Mahlers Neunte dirigierte. Dennoch hätte man im Vorwort, in dem Feuchtner auf wenigen Seiten eine kleine Kulturgeschichte der sowjetischen Musikgeschichte im 20. Jahrhundert entwirft, ihrer Interpreten, Aufführungen, Einflüsse und Aufnahmen („Weniges erschien auf CD, das meiste ist verschollen“), ein wenig mehr über die Entstehung des Buches erfahren. Feuchtner hält sich in seiner verdienstvollen Ausgabe diskret zurück und überlässt Barschai das Podium. Auf diese Weise entsteht durch diese in Ich-Form geschriebenen Erinnerungen ein Panorama des russisch-sowjetischen Musiklebens, das von der Freiheit und Offenheit im ausgehenden 19. Jahrhundert über die Formalismus-Debatten und die schändlichen Demütigungen, die Komponisten wie Schostakowitsch und Prokofjew erdulden mussten, bis in die Gegenwart reicht, ein von Fakten und Bezügen nahezu überquellendes Buch, das den Erinnerungen Piatigorskys, Rubinsteins, Richters oder der Wischnewskaja vergleichbar ist bzw. diese abrundet und ergänzt. Barschai ist kein amüsanter und origineller Schreiber. Der Stil ist nüchtern, karg und ein wenig ungelenk, fesselt mehr durch Ernsthaftigkeit als Erzählkunst. Die großen Namen sind allgegenwärtig, Schostakowitsch, mit dem Barschai bis zu dessen Tod eng befreundet war, doch auch die Komponisten Weinberg, Bunin, Lokschin, die Geiger Oistrach und Kogan, die Pianisten Richter, Berman, Gilels, die Nikolajewa und Judina, usw. Traditionslinien, die durch Lehrer, wie den eminenten Leopold Auer von Joseph Joachim bis Heifetz, Elman und Milstein reichen, oder die Pädagogen Neuhaus und Goldenweiser, die enge Verbindung der russischen Musikkultur mit der deutschen Musik, die Entdeckung der Kammermusik durch erste westliche Gastspiele, die Information, die trotz des Eisernen Vorhangs mittels Schallplatten funktionierte („Von Platten kannte man in Russland I Virtuosi di Roma, I Musici di Roma, Solisti di Zagreb und eben das Münchner Kammerorchester von Wilhelm Stross“), die von Verboten, Repressalien und Einwänden gesteuerte Willkür des Kulturministerium als ein Reigen – wäre es nicht so tragisch – gogolhafter Szenen, von Künstlern, die sich andienten und anderen, die von einem Tag auf den anderen aus ihrem Amt geworfen wurde, wie der Bolschoi-Chef Nicolai Golovanov, der es gewagt hatte die Mezzosopranistin und Stalin-Freundin Vera Dawydowa auf einer Probe zu fragen, „Warum heulen Sie wie ein Wölfin?“. Abschied, Emigration, Rückkehr nach Moskau („Ich fand es grauer als vorher. Es war mir unbekannt geworden“). Manches ist fast komisch, wie der Besuch Menuhins in Moskau, der nun unbedingt Barschai zuhause besuchen wollte, während dieser Ausflüchte erfand, um den berühmten Gast nicht in die beengte Kommunalwohnung führen zu müssen, wie denn alle Ereignisse um Auslandsgastspiele, Reiseformalitäten und die Begleitung durch die allgegenwärtigen Spitzel durchwegs groteske Züge annehmen. Dann die Emigration und die großen Stationen im Westen als Leiter des Israeli Chamber Orchestra und der Orchester in Vancouver und Bournemouth sowie Gast bei zahlreichen internationalen Orchestern. Wichtig vor allem aber ist der erste Teil, „Moskaus goldene Ära“, deren musikalischer Reichtum nochmals nachdrücklich ins Bewusstsein gerufen wird (Rudolf Barschai, Leben in zwei Welten. Moskaus goldene Ära und Emigration in den Westen. Hrsg. Bernd Feuchtner, Wolke Verlag, 280 Seiten, ISBN 978-3-95593-066-0). Rolf Fath