.

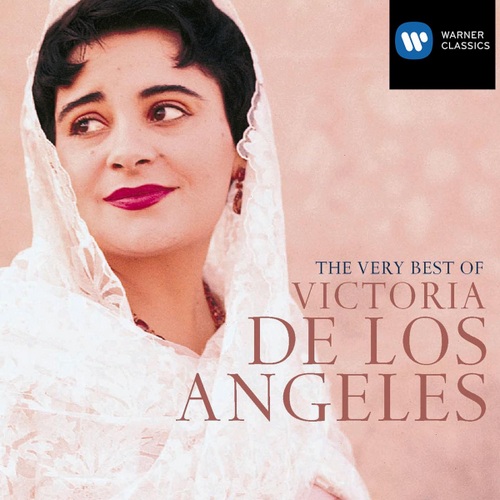

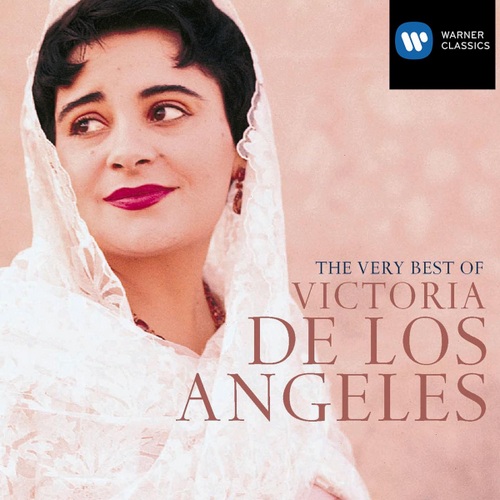

Legendäre Primadonnen tragen oft einen Beinamen – ob la Divina, la Stupenda oder la Superba. Der katalanischen Sängerin Victoria de los Angeles, die am 1. November 2023 ihren 100. Geburtstag gefeiert hätte, gebührte ganz sicher der Zusatz la Suprema. Wie kaum eine andere Sopranistin ihrer Zeit vermochte sie in ihrer Gesangskunst – ob auf der Bühne, im Konzertsaal, auf dem Liedpodium oder im Aufnahmestudio – Klang, Sprache, Gefühl, Raffinement und Charme in höchster Vollendung zu vereinen. In ihrem Geburtsnamen trägt sie den Namen García und erinnert damit an den legendären spanischen Opernsänger und Gesangspädagogen Manuel García, Vater der berühmten Diven Maria Malibran und Pauline Viardot. In ihrem Gesangsstil glaubt man die Inspiration des großen Namensvetters zu hören – Timbre, Phrasierung, Innigkeit, Noblesse und Eleganz verbinden sich zu sublimer, aristokratischer Vollkommenheit.

Ihre Stimme war ein Falcon-Sopran, benannt nach der französischen Sängerin Cornélie Falcon, deren Stimme zwischen Sopran und Mezzosopran positioniert und mit starkem tiefem Register ausgestattet war. Das erklärt die gelegentlichen Probleme der Katalanin bei Spitzentönen, aber auch ihre Eignung für hybride Partien zwischen den Registern.

Ihre Stimme war ein Falcon-Sopran, benannt nach der französischen Sängerin Cornélie Falcon, deren Stimme zwischen Sopran und Mezzosopran positioniert und mit starkem tiefem Register ausgestattet war. Das erklärt die gelegentlichen Probleme der Katalanin bei Spitzentönen, aber auch ihre Eignung für hybride Partien zwischen den Registern.

Ihrem Debüt 1944 in Barcelona folgte eine internationale Karriere, die sie an alle bedeutenden Opernhäuser führte. In realistischer und kluger Einschätzung ihrer Möglichkeiten und Grenzen reduzierte sie in den 1960er Jahren ihre Opernauftritte und konzentrierte sich fortan auf den Liedgesang und eine ausgedehnte Tätigkeit im Aufnahmestudio. In der Saison 1990/91 kehrte sie zum letzten Mal an das Gran Teatre del Liceu in Barcelona zurück, um in der szenischen Uraufführung von Manuel de Fallas Kantate Atlántida mitzuwirken. Ich selbst erlebte sie noch Mitte der 1990er Jahre in einem späten Recital-Auftritt an der Hamburgischen Staatsoper, wo sie trotz Indisposition sang und dennoch mit ihrer Persönlichkeit, Aura und Musikalität bezauberte. In ihrer Heimatstadt starb sie am 15. Januar 2015.

Warner würdigt die Sängerin anlässlich ihres 100. Geburtstages mit einer Sonderedition, einem prall gefüllten Schuber, der auf 59 CDs ihre kompletten Aufnahmen auf His Master’s Voice & La Voix de son maitre versammelt. Neben Maria Callas, Elisabeth Schwarzkopf, Nicolai Gedda und Dietrich Fischer-Dieskau war de los Angeles eine der Ikonen dieser Firma. Die Einspielungen entstanden zwischen 1948 und 1977, umfassen also einen Zeitraum von fast 30 Jahren und bieten nicht weniger als 21 komplette Opernaufnahmen. Früheste ist Rossinis Il Barbiere di Siviglia von 1952 unter Tullio Serafin mit Gino Bechi in der Titelrolle. Hier etabliert sich die Sängerin mit Anmut und Charme als Nachfolgerin ihrer charismatischen Landsfrau Conchita Supervia und bereitet den Weg für Teresa Berganza. Zehn Jahre später nahm sie die Rosina unter Vittorio Gui noch einmal auf (mit Sesto Bruscantini als Figaro). In dieser Produktion vom Festival Glyndebourne ist ihre Interpretation reifer und fraulicher.

1953 sang sie die Nedda in Leoncavallos Pagliacci unter Renato Cellini, bemerkenswert deshalb, weil hier der große schwedische Tenor Jussi Björling erstmals ihr Partner im Studio war. Später sollte sie noch seine Mimì in Puccinis La Bohème unter Thomas Beecham (1956) und seine Cio-Cio-San in Madama Butterfly unter Gabriele Santini (1959) sein. Beide Aufnahmen zählen zu ihren bedeutendsten Leistungen, weil ihre Stimme sich für diese fragilen Partien des Komponisten als ideal erweist. Sie ist zart, anrührend, innig und reich an Valeurs. In den zehn Jahren an der New Yorker Met, wo sie in 13 Partien 103 Vorstellungen absolvierte, war Björling ihr häufigster Bühnenpartner. Sie und er galten für lange Zeit als das gefeierte New Yorker Traumpaar der Oper.

1953 sang sie die Nedda in Leoncavallos Pagliacci unter Renato Cellini, bemerkenswert deshalb, weil hier der große schwedische Tenor Jussi Björling erstmals ihr Partner im Studio war. Später sollte sie noch seine Mimì in Puccinis La Bohème unter Thomas Beecham (1956) und seine Cio-Cio-San in Madama Butterfly unter Gabriele Santini (1959) sein. Beide Aufnahmen zählen zu ihren bedeutendsten Leistungen, weil ihre Stimme sich für diese fragilen Partien des Komponisten als ideal erweist. Sie ist zart, anrührend, innig und reich an Valeurs. In den zehn Jahren an der New Yorker Met, wo sie in 13 Partien 103 Vorstellungen absolvierte, war Björling ihr häufigster Bühnenpartner. Sie und er galten für lange Zeit als das gefeierte New Yorker Traumpaar der Oper.

Puccinis Geisha hatte de los Angeles schon 1954 unter Gianandrea Gavazzeni mit Giuseppe di Stefano als Pinkerton eingespielt. Im Trittico des Komponisten war sie die bewegende Titelheldin Suor Angelica (1957 unter Tullio Serafin) und die bezaubernde Lauretta in Gianni Schicchi (1958 unter Gabriele Santini). Giuseppe Verdi ist nur mit zwei Partien belegt. Die erste war die Amelia in Simon Boccanegra, der von Tito Gobbi in der Titelpartie geadelt wird (1957 unter Gabriele Santini). Der noble Vortrag und die sublime Phrasierung sind zweifellos Vorzüge ihrer Interpretation, lassen jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, das die Partie in ihrem Repertoire keine zentrale Position einnimmt.1959 folgte die Violetta in La Traviata unter Tullio Serafin. Sie feierte mit dieser Rolle große internationale Erfolge, trotz der mitunter forcierten, grellen Spitzentöne in „Sempre libera“, was selbst bei der Aufnahme zu spüren ist. Sicher entsprach auch die femme fatale des 1. Aktes nicht wirklich ihrem Charakter, aber ihre menschliche Darstellung, die Wärme, der Schmerz und die ergreifende Gestaltung des tragischen Endes machen sie zu einer anrührenden und gültigen Interpretin der Rolle.

Ein anderer legendärer Tenor, der Schwede Nicolai Gedda, war gleichfalls ein regelmäßiger Partner im Studio. 1953 trafen sie sich erstmals für die Einspielung von Gounods Faust unter André Cluytens. Margeruites Lied „Il était un roi de Thulé“ singt sie mit einer Fülle von Farben und Nuancen. In der Juwelen-Arie aber ist die Mühe der Sängerin mit den Spitzentönen zu merken. Doch ihr gelingt ein glaubhaftes und damit überzeugendes Porträt der Figur. 1958 gab es eine Wiederholung in eben dieser Besetzung.1959 folgte ihre legendäre Carmen unter Thomas Beecham mit Gedda als Don José. Von Kennern wird sie noch heute als die gültigste Interpretin der Partie geschätzt. In keinem Moment ist die Sängerin ordinär oder gar vulgär, greift nie zu veristischen Ausdrucksmitteln, bleibt stets maßvoll. Die Habanera und Séguidille, Hits der Partie, interpretiert sie wie Chansons – durchaus mit Sinnlichkeit, aber vor allem Grazie. Im selben Jahr wurde die Charlotte in Massenets Werther mit dem Schweden in der Titelpartie dokumentiert, welche die Affinität der Sängerin zum französischen Repertoire belegt. Ihre Interpretation zeichnet sich durch sublime, delikate Nuancen aus. Schon 1955 hatte sie ihre Neigung für das französische Idiom mit der Titelpartie in Massenets Manon unter Pierre Monteux eindrücklich bewiesen. Ihre Stimme lässt hier anfangs einen mädchenhaften, unschuldigen Klang hören, der sich erst später in einen sinnlichen wandelt. Auch die Mélisande in Debussys Oper (1954 unter André Cluytens) zeugt davon. Für längere Zeit war es ihre letzte Aktivität im Studio, bis es fast fast zehn Jahre später ein Comeback gab für Vivaldis Orlando furioso unter Claudio Scimone.

Ein anderer legendärer Tenor, der Schwede Nicolai Gedda, war gleichfalls ein regelmäßiger Partner im Studio. 1953 trafen sie sich erstmals für die Einspielung von Gounods Faust unter André Cluytens. Margeruites Lied „Il était un roi de Thulé“ singt sie mit einer Fülle von Farben und Nuancen. In der Juwelen-Arie aber ist die Mühe der Sängerin mit den Spitzentönen zu merken. Doch ihr gelingt ein glaubhaftes und damit überzeugendes Porträt der Figur. 1958 gab es eine Wiederholung in eben dieser Besetzung.1959 folgte ihre legendäre Carmen unter Thomas Beecham mit Gedda als Don José. Von Kennern wird sie noch heute als die gültigste Interpretin der Partie geschätzt. In keinem Moment ist die Sängerin ordinär oder gar vulgär, greift nie zu veristischen Ausdrucksmitteln, bleibt stets maßvoll. Die Habanera und Séguidille, Hits der Partie, interpretiert sie wie Chansons – durchaus mit Sinnlichkeit, aber vor allem Grazie. Im selben Jahr wurde die Charlotte in Massenets Werther mit dem Schweden in der Titelpartie dokumentiert, welche die Affinität der Sängerin zum französischen Repertoire belegt. Ihre Interpretation zeichnet sich durch sublime, delikate Nuancen aus. Schon 1955 hatte sie ihre Neigung für das französische Idiom mit der Titelpartie in Massenets Manon unter Pierre Monteux eindrücklich bewiesen. Ihre Stimme lässt hier anfangs einen mädchenhaften, unschuldigen Klang hören, der sich erst später in einen sinnlichen wandelt. Auch die Mélisande in Debussys Oper (1954 unter André Cluytens) zeugt davon. Für längere Zeit war es ihre letzte Aktivität im Studio, bis es fast fast zehn Jahre später ein Comeback gab für Vivaldis Orlando furioso unter Claudio Scimone.

Schier unüberschaubar ist das Liedrepertoire der Sängerin, vergleichbar nur dem des deutschen Baritons Dietrich Fischer-Dieskau. Verdienstvoll ist zweifellos ihr unermüdlicher Einsatz für das spanische und katalanische Liedgut, aber sie hat auch häufig französische mélodies, italienische canzoni, englische songs und deutsche Kunstlieder gesungen. Davon zeugen ihre Recitals, von denen The Warner Classics Edition nicht weniger als 20 vereint.

Hinreißend ist eine Zusammenstellung mit Musik von Bach, Händel und Mozart, aufgenommen 1959, bei der die Solistin vom London Symphony Orchestra unter Adrian Boult begleitet wird. Fülle des Wohllauts und Innigkeit des Ausdrucks gehen hier eine vollkommene Synthese ein. Mozarts Motette „Exultate, jubilate“ beginnt sie mit gebührendem Jubel, das „Tu virginim corona“ erklingt in keuscher Schlichtheit. Voller Bewunderung hört man das „Laudate Dominum“ aus der Vesperae solennes de Confessore in seinem Ton von himmlischer Verklärung.

Hinreißend ist eine Zusammenstellung mit Musik von Bach, Händel und Mozart, aufgenommen 1959, bei der die Solistin vom London Symphony Orchestra unter Adrian Boult begleitet wird. Fülle des Wohllauts und Innigkeit des Ausdrucks gehen hier eine vollkommene Synthese ein. Mozarts Motette „Exultate, jubilate“ beginnt sie mit gebührendem Jubel, das „Tu virginim corona“ erklingt in keuscher Schlichtheit. Voller Bewunderung hört man das „Laudate Dominum“ aus der Vesperae solennes de Confessore in seinem Ton von himmlischer Verklärung.

Auch bei ihrem Album A World of Song wird die Sängerin von einem Orchester, der Sinfonia of London unter Rafael Frühbeck de Burgos, begleitet. Das Programm umfasst Lieder von Mendelssohn Bartholdy, Grieg, Brahms, Dvorák, Martini, Hahn, Delibes, Sadero, Yradier, Chapí u.a. zeigt ihre Vielseitigkeit und Entdeckerfreude.

Legendär ist die Zusammenarbeit der Sopranistin mit dem singulären Pianisten Gerald Moore. 1960 trafen sich beide in den EMI Studios in Barcelona für das Album The Fabulous Victoria de los Angeles mit Kompositionen von Alessandro Scarlatti, Händel, Schubert, Brahms, Fauré, Granados, Guridi, Nin, Turina und Valverde. Im letzten Titel, „Adiós Granada“ von Barrera&Calleja, begleitet die Sängerin sich selbst auf der Gitarre. Die Platte Victoria de los Angeles In concert hält als Erstveröffentlichung auf CD ein Recital der Sängerin und des Pianisten 1964 in der Londoner Royal Festival Hall fest. Auch hier ist das Programm vielseitig wie stets und reicht von Monteverdi und Händel über Schubert und Brahms bis zu de Falla und Valverde. Und wieder greift die Sängerin am Ende zur Gitarre, um sich bei „Adiós Granada“ selbst zu begleiten.

1960 gab es eine denkwürdige Begegnung von Victoria de los Angeles mit Dietrich Fischer-Dieskau in Berlin, woraus eine Duett-Platte mit Werken von Purcell, Haydn, Bach, Beethoven, Berlioz, Dvorák, Tschaikowsky, Saint-Saëns und Fauré entstand. Beiden Interpreten gelingt das Wunder, das eigene Timbre unverkennbar zu bewahren und trotzdem einen perfekten Zusammenklang zu erzielen. Schließlich kam es am 20. Februar 1967 zum legendären Zusammentreffen von Elisabeth Schwarzkopf, Dietrich Fischer-Dieskau und der Katalanin in der Royal Festival Hall, die den Pianisten mit dem Programm Homage to Gerald Moore ehrten. In Solostücken, Duetten und Terzetten von Mozart, Brahms, Mendelssohn Bartholdy und Haydn vereinen sie sich zu lebhaften, ernsten und humorvollen Gesängen. Ein Kuriosum ist das lange Zeit Rossini zugeschriebene, in Wirklichkeit von de Pearsall stammende „Duetto buffo di due gatti“, in welchem die beiden Damen sich gegenseitig mit hinreißend verstellten Stimmen zu übertreffen suchen. Ergänzt wird die CD mit Nummern aus der Veröffentlichung A Tribute to Gerald Moore mit Canciónes von Nin und Halffter sowie der Kuriosität eines Titels aus Schumanns Dichterliebe („Ich grolle nicht“), den Moore singt und de los Angeles am Klavier begleitet.

1960 gab es eine denkwürdige Begegnung von Victoria de los Angeles mit Dietrich Fischer-Dieskau in Berlin, woraus eine Duett-Platte mit Werken von Purcell, Haydn, Bach, Beethoven, Berlioz, Dvorák, Tschaikowsky, Saint-Saëns und Fauré entstand. Beiden Interpreten gelingt das Wunder, das eigene Timbre unverkennbar zu bewahren und trotzdem einen perfekten Zusammenklang zu erzielen. Schließlich kam es am 20. Februar 1967 zum legendären Zusammentreffen von Elisabeth Schwarzkopf, Dietrich Fischer-Dieskau und der Katalanin in der Royal Festival Hall, die den Pianisten mit dem Programm Homage to Gerald Moore ehrten. In Solostücken, Duetten und Terzetten von Mozart, Brahms, Mendelssohn Bartholdy und Haydn vereinen sie sich zu lebhaften, ernsten und humorvollen Gesängen. Ein Kuriosum ist das lange Zeit Rossini zugeschriebene, in Wirklichkeit von de Pearsall stammende „Duetto buffo di due gatti“, in welchem die beiden Damen sich gegenseitig mit hinreißend verstellten Stimmen zu übertreffen suchen. Ergänzt wird die CD mit Nummern aus der Veröffentlichung A Tribute to Gerald Moore mit Canciónes von Nin und Halffter sowie der Kuriosität eines Titels aus Schumanns Dichterliebe („Ich grolle nicht“), den Moore singt und de los Angeles am Klavier begleitet.

Das früheste der französischen Alben stammt aus dem Jahr 1962 und wurde in der Pariser Salle Wagram mit dem Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire aufgenommen. Das Recital offeriert bekannte französische Zyklen und mélodies – von Maurice Ravel Shéhérazade, Cinq Mélodies populaires grecques und Deux Mélodies hébraïques, von Henri Duparc die bekannten Stücke „L’Invitation au voyage“ und „Phidylé“ sowie aus Claude Debussys L’Enfant prodigue das Air de Lia „L’année envain chasse“. Bei diesem Repertoire hat die Sängerin große

Konkurrenz von französischen Interpretinnen wie Ninon Vallin und Régine Crespin, was auch auf das nächste Album Mélodies mit Debussys Trois Chansons de Bilitis und Fêtes galantes, Ravels Chants populaires sowie einigen Titeln von Hahn und Fauré zutrifft. Hier begleitet Gonzalo Soriano am Flügel. Mit ihrer flirrenden Stimme, der reichen Farbpalette und der sublimen Ausdeutung des Textes kann sich die Katalanin souverän in dieser Riege behaupten. Eher Randrepertoire sind die beiden Alben mit Chants d´ Auvergne von 1969 und 1974 mit dem Orchestre Lamoureux unter Jean-Pierre Jacquillat, aber das erste bietet als Ergänzung noch Ernest Chaussons bekannten Zyklus Poème de l’amour et de la mer.

Aus dem reichen spanischen Repertoire, das mit neun Alben vertreten ist, sei zuerst mein persönlicher Favorit genannt – die Zarzuela Arias von 1957 mit den Profesores de la Orquesta Nacional de España unter Rafael Frühbeck de Burgos. Das Genre steht für die spanische Operette, versprüht Temperament und Lebensfreude. In der Auswahl findet man Klassiker wie das „Canción de la gitana“ aus La tempranica von Giménez, den „Tango de la menegilda“ aus La gran via von Chueca oder das „Canción de Paloma“ aus El barberillo de Lavapiès von Barbieri. Lustvoll tupft de los Angeles die Töne, jongliert geradezu mit den Noten, bezaubert mit Koketterie und Charme.

Aus dem reichen spanischen Repertoire, das mit neun Alben vertreten ist, sei zuerst mein persönlicher Favorit genannt – die Zarzuela Arias von 1957 mit den Profesores de la Orquesta Nacional de España unter Rafael Frühbeck de Burgos. Das Genre steht für die spanische Operette, versprüht Temperament und Lebensfreude. In der Auswahl findet man Klassiker wie das „Canción de la gitana“ aus La tempranica von Giménez, den „Tango de la menegilda“ aus La gran via von Chueca oder das „Canción de Paloma“ aus El barberillo de Lavapiès von Barbieri. Lustvoll tupft de los Angeles die Töne, jongliert geradezu mit den Noten, bezaubert mit Koketterie und Charme.

Zu nennen sind vor allem die frühe Platte Traditional Songs of Spain von 1950/52/53 mit der Gitarristin Renata Tarragó und Five Centuries of Spanish Songs (1300 – 1800) von 1955/60, wo die Sängerin von einem Instrumentalensemble begleitet wird und Kompositionen aus dem Mittelalter, der Renaissance und dem Barock interpretiert. Der Pianist Gonzalo Soriano tritt auch als Begleiter beim Album 20th Century of Spanish Songs in Erscheinung, aufgenommen 1962 in Barcelona, mit Kompositionen vom de Falla, Granados, Mompou, Montsalvatge u. a. Ein ähnliches Repertoire findet sich auf dem Album Cantos de España aus den frühen 1960er Jahren, nur begleitet hier das Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire unter Rafael Frühbeck de Burgos. Die Platte wird ergänzt mit Ausschnitten aus der berühmten Einspielung von de Fallas El amor brujo unter Carlo Maria Giulini von 1963. Nicht vergessen darf man die Platte The Concert at Hunter College, wo die Sängerin 1971 in der City University of New York von der legendären spanischen Pianistin Alicia de Larrocha begleitet wird und ein rein spanisches Repertoire (Literes, Laserna, Granados, de Falla und Giménez) präsentiert.

Die repräsentative Box dürfte vor allem für Musikfreunde am Beginn einer Sammlung ein lukratives Angebot sein. Aber auch für die aficionados der Sängerin ist die Ausgabe verlockend wegen der beiden ersten CDs, die Opernarien und Lieder aus der 78er Ära enthalten. Da finden sich Raritäten und Erstveröffentlichungen wie die bezaubernd gesungene Kavatine des Cherubino „Voi che sapete“ aus Mozarts Figaro als Dokument aus dem Jahre 1949 mit dem Philharmonia Orchestra unter Walter Susskind. Beide sind auch die Partner bei einer frühen Aufnahme der Mimì-Arie aus La bohème, gleichfalls von 1949. Bei zwei Wagner-Titeln, Elsas „Einsam in trüben Tagen“ aus Lohengrin und Elisabeths Hallenarie aus Tannhäuser, steht Anatole Fistoulari am Pult dieses Orchesters. Letzteres Stück erinnert an den gefeierten Auftritt der Sängerin in Bayreuth 1961 unter Wolfgang Sawallisch. Aber auch die Elsa hat sie auf der Bühne verkörpert – 1964 am Teatro Colón in Buenos Aires unter Lovro von Matacic.

Die repräsentative Box dürfte vor allem für Musikfreunde am Beginn einer Sammlung ein lukratives Angebot sein. Aber auch für die aficionados der Sängerin ist die Ausgabe verlockend wegen der beiden ersten CDs, die Opernarien und Lieder aus der 78er Ära enthalten. Da finden sich Raritäten und Erstveröffentlichungen wie die bezaubernd gesungene Kavatine des Cherubino „Voi che sapete“ aus Mozarts Figaro als Dokument aus dem Jahre 1949 mit dem Philharmonia Orchestra unter Walter Susskind. Beide sind auch die Partner bei einer frühen Aufnahme der Mimì-Arie aus La bohème, gleichfalls von 1949. Bei zwei Wagner-Titeln, Elsas „Einsam in trüben Tagen“ aus Lohengrin und Elisabeths Hallenarie aus Tannhäuser, steht Anatole Fistoulari am Pult dieses Orchesters. Letzteres Stück erinnert an den gefeierten Auftritt der Sängerin in Bayreuth 1961 unter Wolfgang Sawallisch. Aber auch die Elsa hat sie auf der Bühne verkörpert – 1964 am Teatro Colón in Buenos Aires unter Lovro von Matacic.

Victoria de los Angeles, la Fabulosa, gebührt im Sängerolymp ein würdiger Ehrenplatz. Ein solcher dürfte auch der verdienstvollen Warner-Edition in den Plattenregalen der Musikfreunde sicher sein. Bernd Hoppe

.

.

Victoria de los Angeles – The Warner Classics Edition (Complete Recordings on His Master’s Voice & La Voix de son maitre). Mit Werken von: Joseph Canteloube (1879-1957) , Gioacchino Rossini (1792-1868) , Giacomo Puccini (1858-1924) , Georges Bizet (1838-1875) u. a.

Künstler: Victoria de los Angeles, Nicolai Gedda, Mady Mesple, Elisabeth Schwarzkopf, Marilyn Horne, Luigi Alva, Gerard Souzay, Boris Christoff, Richard Lewis, Arnold Goldsborough, Dietrich Fischer-Dieskau, Orchestre National de France, Philharmonia Orchestra, Goldsbrough Orchestra, Thomas Beecham, Stanford Robinson, Anatole Fistoulari, Walter Susskind; 59 CDs Warner 5419752928, ADD, 1948-1977 Erscheinungstermin: 20.10.2023

1./2.CD „The 78-rpm Era“ – Opernarien & Lieder von Francesco Cavalli, Manuel de Falla, Charles Gounod, Enrique Granados, Georg Friedrich Händel, Jules Massenet, Wolfgang Amadeus Mozart, Giacomo Puccini, Joaquin Turina, Richard Wagner, Johannes Brahms, Ernesto Fuste, Jesus Guridi, Joaquin Nin, Ottorino Respighi, Robert Schumann, Eduardo Toldra, Joaquin Valverde, Amadeo Vives

1./2.CD „The 78-rpm Era“ – Opernarien & Lieder von Francesco Cavalli, Manuel de Falla, Charles Gounod, Enrique Granados, Georg Friedrich Händel, Jules Massenet, Wolfgang Amadeus Mozart, Giacomo Puccini, Joaquin Turina, Richard Wagner, Johannes Brahms, Ernesto Fuste, Jesus Guridi, Joaquin Nin, Ottorino Respighi, Robert Schumann, Eduardo Toldra, Joaquin Valverde, Amadeo Vives

3.CD „Spanish Songs – Traditional Songs of Spain“ – A dormir ahora mesmo; Adios meu homino; Ahi tienes mi corazon; Andregaya; Campanas de Belen; Cancion de trilla; Din, dan, boleran; El cant dels ocells; El Rossinyol; El Testament d’Amelia; Jaeneras que yo canto; La vi llorando; Mina nay por me casare; Nik baditut; Parado de Valldemossa; Playera; Si quieres saber coplas; Tengo que subir; Ya se van los pastores

4.CD „Five Centuries of Spanish Songs 1300-1800“ – Lieder von Juan Cornago, Esteban Danza, Juan del Encina, Enrique? (ca. 1488), Miguel de Fuenllana, Gabriel Mena, Luis Milan, Enriquez de Valderrabano, Juan Vasquez, Anonymus, Traditionals

5.CD Johann Sebastian Bach: Choral „Ich, dein betrübtes Kind“ aus Kantate BWV 199; Arie „Mein gläubiges Herze“ aus Kantate BWV 68; Cesar Franck: La Procession; Georg Friedrich Händel: „As when the dove laments her love“ aus Acis and Galatea HWV 49; „So shall the lute and harp awake“ aus Judas Maccabaeus HWV 63; „Sit nomen Domini“ aus Laudate Pueri Dominum HWV 236; Wolfgang Amadeus Mozart: Konzertarie KV 505; Motette „Exsultate, jubilate“ KV 165; „Laudate Dominum“ aus Vesperae solennes de Confessore KV 339; Heitor Villa-Lobos: Bachanas brasileiras Nr. 5

6.CD „The Fabulous Victoria de los Angeles“ – Tomas Barrera: Adios, Granada; Johannes Brahms: Dein blaues Auge op. 59 Nr. 8; Vergebliches Ständchen op. 84 Nr. 4; Gabriel Faure: Chanson d’amour op. 27 Nr. 1; Clair de lune op. 46 Nr. 2; Jesus Guridi: Canciones castellanas Nr. 4 & 5; Georg Friedrich Händel: O hätt ich Jubals Harf aus Joshua HWV 64; Joaquin Nin: 3 Cantos populares espanoles; Francesco Sacrati: E dove t’aggiri; Alessandro Scarlatti: Le Violette; Franz Schubert: An die Musik & Die schöne Müllerin aus Die schöne Müllerin D. 795; Der Tod und das Mädchen D. 531; Joaquin Turina; Tu pupilla es azul op. 82 Nr. 2; Joaquin Valverde: Clavelitos

7.CD „Duets“ (mit Dietrich Fischer-Dieskau) – Johann Christian Bach: Ah! lamenta, oh bella Irene; Ludwig van Beethoven: He promised me at parting; Oh! would I were but that sweet linnet; The bid me slight my Dermot dear; The Dream; Hector Berlioz: Le Trebuchet; Antonin Dvorak: Mährische Duette „Möglichkeit“ & „Der Apfel“; Gabriel Faure: Pleurs d’or op. 72; Joseph Haydn: Schlaf in deiner engen Kammer; Henry Purcell: Let us wander; Lost is my quiet; Camille Saint-Saens: Pastorale; Franz Schubert: Nur wer die Sehnsucht kennt D. 877 Nr. 4; Peter Tschaikowsky: Scottish Ballad op. 46 Nr. 2

7.CD „Duets“ (mit Dietrich Fischer-Dieskau) – Johann Christian Bach: Ah! lamenta, oh bella Irene; Ludwig van Beethoven: He promised me at parting; Oh! would I were but that sweet linnet; The bid me slight my Dermot dear; The Dream; Hector Berlioz: Le Trebuchet; Antonin Dvorak: Mährische Duette „Möglichkeit“ & „Der Apfel“; Gabriel Faure: Pleurs d’or op. 72; Joseph Haydn: Schlaf in deiner engen Kammer; Henry Purcell: Let us wander; Lost is my quiet; Camille Saint-Saens: Pastorale; Franz Schubert: Nur wer die Sehnsucht kennt D. 877 Nr. 4; Peter Tschaikowsky: Scottish Ballad op. 46 Nr. 2

8.CD „20th Century Spanish Songs“ – Manuel de Falla: Canciones populares espanolas; Frederic Mompou: El combat del somni; Xavier Montsalvatge: Canciones negras; Joaquin Rodrigo: Madrigales amatorios; Pastorcito Santo; Eduoardo Toldra: Canco de grumet; As frolinas dos toxos; Joaquin Turina: Farrica op. 45 Nr. 1

9.CD „Cantos de Espana“ – Oscar Espla: Cinco canciones playeras espanolas; Manuel de Falla: 2 Arien aus La Vida breve; Enrique Granados: 2 Cancionas Amatorias; Xavier Montsalvatge: 5 Canciones negras; Joaquin Rodrigo: 4 Madrigals amatorios

10.CD „A French Recital“ – Claude Debussy: Recit et Air aus L’Enfant prodigue; Henri Duparc: L’Invitation au voyage; Phidyle; Maurice Ravel: Sheherazade; 5 Melodies populaires grecques; 2 Melodies hebraiques

11.CD „In Concert“ (Royal Festival Hall) – Johannes Brahms: Liebestreu op. 3 Nr. 1; Vergebliches Ständchen op. 84 Nr. 4; Rafael Calleja: Adios, Granada; Manuel de Falla: Canciones populares espanolasa Nr. 4 & 7; Georg Friedrich Händel: Vanne, sorella ingrata aus Radamisto HWV 12a; Claudio Monteverdi: Maledetto sia l’aspetto; Ohime ch’io cado; Xavier Montsalvatge: Cancion negra Nr. 5; Joaquin Nin: Pano murciano; Asturiana; Joaquin Rodrigo: Cancion del grumete; Cuatro madrigales amatorios; Trovadorecsa; Franz Schubert: Nein aus Die schöne Müllerin D. 795; Lachen und Weinen D. 777; Joaquin Valverde: Clavelitos; Ralph Vaughan-Williams: Blow the Wind southerly; I will walk with my Love; The Roadside Fire; Una matica de ruda (Sephardisches Lied)

12.CD „A World of Song“ – Johannes Brahms: Wiegenlied op. 49 Nr. 4; Ruperto Chapi: Carceleras; Leo Delibes; Irish Lullaby; Les Filles de Cadix; Antonin Dvorak: Als die alte Mutter op. 55 Nr. 4; Edvard Grieg: Ich liebe dich op. 5 Nr. 3; Reynaldo Hahn: L’Enamouree; Pablo Luna: De Espana vengo; Jean Paul Hartmann: Plaisir d’amour; Felix Mendelssohn: Auf Flügeln des Gesanges op. 34 Nr. 2; Jayme Ovalle: Azulao; Geni Sadero: Era la vo; Sebastian Yradier: La Paloma

13.CD „Melodies“ – Claude Debussy: Fetes galantes; Noel des enfants qui n’ont plus de maison;Chansons de Bilitis; Maurice Ravel: Chants populares; Reynaldo Hahn: Trois jours de vendange; Le Rossignol des lilas; Gabriel Faure: Au bord de l’eau op. 8 Nr. 1; Pie Jesu aus Requiem op. 48; Les Roses d’Ispahan op. 39 Nr. 4; Tristesse op. 6 Nr. 2; Toujours op. 21 Nr. 2

13.CD „Melodies“ – Claude Debussy: Fetes galantes; Noel des enfants qui n’ont plus de maison;Chansons de Bilitis; Maurice Ravel: Chants populares; Reynaldo Hahn: Trois jours de vendange; Le Rossignol des lilas; Gabriel Faure: Au bord de l’eau op. 8 Nr. 1; Pie Jesu aus Requiem op. 48; Les Roses d’Ispahan op. 39 Nr. 4; Tristesse op. 6 Nr. 2; Toujours op. 21 Nr. 2

14.CD „Homage to Gerald Moore“ – Johannes Brahms: Der Gang zum Liebchen op. 48 Nr. 1; Sapphische Ode op. 94 Nr. 4; Vergebliches Ständchen op. 84 Nr. 4; Enrique Granados: La Maja y el Ruisenor; Christobal Halffter: Malaguena; Joseph Haydn: An den Vetter; Daphnens einziger Fehler; Felix Mendelssohn: Ich wollt meine Lieb ergösse sich op. 63 Nr. 1; Gruß op. 63 Nr. 3; Lied Nr. 3 aus Ruy Blas; Abendied WoO 11 Nr. 2; Wasserfahrt WoO 11 Nr. 3; Wolfgang Amadeus Mozart: Ecco quel fiero istante KV 436; Canzonetta KV 549; Joaqun Nin: Malaguena; Robert Lucas de Pearsall: Katzenduett (ehemals Rossini zugeschrieben); Gioacchino Rossini: La Regata veneziana; La Pesca

15.CD „Songs of Andalusia“ / „Songs of Catalonia“ – Alfonso el Sabio: Rosa da rosas; Maravillosos e piadosos; Francisco Guerrero: Dexo la venda; Federico Mompou: El combat del somni; Cristobal de Morales: Si no’s huviera mirado; Gines de Morata: Aqui me declaro su pensiamento; Alfonso de Mudarra: Dime a do tienes las mientes; Luis de Narvaez: Paseabase el rey moro; Francisco Ortega: Pues que me tienes; Joaquin Rodrigo: Triptic de Mossen Cinto; Eduardo Toldra: Quatre cancons; Francisco de la Torre: Damos gratias a ti, Dios; 11 spanische & sephardische Traditionals

16.CD Ernest Chausson: Poeme de l’amour et de la mer; Joseph Canteloube: Chants d’Auvergne

17.CD „Spanish & Sephardic Songs“ – Manuel de Falla: Psyche; Soneto a Cordoba; 19 spanische & sephardische Traditionals

18.CD „Live at Hunter College“ – Manuel de Falla: Siete Canciones populares espanolas; Jeronimo Gimenez: Zapateado; Enrique Granados; Coleccion de canciones amatorias; Celeccion de Tonadillas; Blas de Laserna: El tripili; Antonio Literes: Confiado jilguerill aus Acis y Galatea

18.CD „Live at Hunter College“ – Manuel de Falla: Siete Canciones populares espanolas; Jeronimo Gimenez: Zapateado; Enrique Granados; Coleccion de canciones amatorias; Celeccion de Tonadillas; Blas de Laserna: El tripili; Antonio Literes: Confiado jilguerill aus Acis y Galatea

19.CD „Pastorale“ – Joseph Canteloube: Chants d’Auvergne

20./21.CD Gioacchino Rossini: Il Barbiere di Siviglia (Gesamtaufnahme 1952 / Victoria de los Angeles, Gino Bechi, Nicola Rossi-Lemeni, Anna Maria Canali, Orchestra Sinfonica di Milano, Tullio Serafin)

22.CD Ruggiero Leoncavallo: Pagliacci (Gesamtaufnahme 1953 / Victoria de los Angeles, Jussi Björling, Robert Merrill, RCA Victor Orchestra, Renato Cellini)

23.-25.CD Charles Gounod: Faust (Gesamtaufnahme 1953 / Victoria des los Angeles, Nicolai Gedda, Boris Christoff, Orchestre de l’Opera National de France, Andre Cluytens)

26./27.CD Giacomo Puccini: Madama Butterfly (Gesamtaufnahme 1954 / Victoria de los Angeles, Giuseppe di Stefano, Tito Gobbi, Orchestra del Teatro dell’Opera die Roma, Gianandrea Gavazzeni)

28./29.CD Jules Massenet: Manon (Gesamtaufnahme 1955 / Victoria de los Angeles, Henri Legay, Rene Herent, Orchestre du Theatre National de l’Opera-Comique, Pierre Monteux)

30./31.CD Giacomo Puccini: La Boheme (Gesamtaufnahme 1956 / Victoria de los Angeles, Robert Merrill, Jussi Björling, RCA Victor Ochestra, Thomas Beecham)

32.-34.CD Claude Debussy: Pelleas et Melisande (Gesamtaufnahme 1954 / Victoria de los Angeles, Jacqus Jansen, Gerard Souzay, Orchestre National de la Radiodiffusion Francaise, Andre Cluytens)

34.CD „Italian Opera Arias“ – Arien von Arrigo Boito, Alfredo Catalani, Pietro Mascagni, Giacomo Puccini, Gioacchino Rossini, Giuseppe Verdi

35.CD Giacomo Puccini: Suor Angelica (Gesamtaufnahme 1957 / Victoria de los Angeles, Fedora Barbieri, Lydia Marimpietri, Orchestra del Teatro dell’Opera di Roma, Tullio Serafin)

35.CD Giacomo Puccini: Suor Angelica (Gesamtaufnahme 1957 / Victoria de los Angeles, Fedora Barbieri, Lydia Marimpietri, Orchestra del Teatro dell’Opera di Roma, Tullio Serafin)

36./37.CD Giuseppe Verdi: Simon Boccanegra (Gesamtaufnahme 1957 / Victoria de los Angeles, Tito Gobbi, Boris Christoff, Orchestra del Teatro dell’Opera di Roma, Gabriele Santini)

38.-40.CD Georges Bizet: Carmen (Gesamtaufnahme 1959 / Victoria de los Angeles, Nicolai Gedda, Janine Micheau, Ernest Blanc, Orchestre National de la Radiodiffusion Francaise, Thomas Beecham)

41.CD Giacomo Puccini: Gianni Schicchi (Gesamtaufnahme 1958 / Tito Gobbi, Victoria de Los Angeles, Orchestra del Teatro dell’Opera di Roma, Gabriele Santini)

42.-44.CD Charles Gounod: Faust (Gesamtaufnahme 1958 / Victoria de los Angeles, Nicolai Gedda, Boris Christoff, Ernest Blanc, Liliane Berton, Rita Gorr, Orchestre du Theatre National de l’Opera de Paris, Andre Cluytens)

45./46.CD Giuseppe Verdi: La Traviata (Gesamtaufnahme 1959 / Victoria de los Angeles, Sylvia Bertona, Mario Sereni, Vico Polotto, Carlo del Monte, Orchestra del Teatro dell’Opera di Roma, Tullio Serafin)

47./48.CD Giacomo Puccini: Madama Butterfly (Gesamtaufnahme 1959 / Victoria de los Angeles, Jussi Björling, Orchestra del Teatro dell’Opera di Roma, Gabriele Santini)

49.CD Pietro Mascagni: Cavalleria rusticana (Gesamtaufnahme 1962 / Victoria de los Angeles, Franco Corelli, Orchestra del Teatro dell’Opera di Roma, Gabriele Santini)

50./51.CD Gioacchino Rossini: Il Barbiere di Siviglia (Gesamtaufnahme 1962 / Victoria de los Angeles, Sesto Bruscantini, Luigi Alva, Ian Wallace, Royal Philharmonic Orchestra, Vittorio Gui)

52.CD Jacques Offenbach: Les Contes d’Hoffmann (4. Akt); Hector Berlioz: L’Enfance du Christ (Auszüge)

53.CD Henry Purcell: Dido and Aeneas (Gesamtaufnahme 1965 / Victoria de los Angeles, Heather Harper, Patricia Johnson, English Chamber Orchestra, John Barbirolli)

54.CD Manuel de Falla: La Vida breve (Gesamtaufnahme 1965 / Victoria de los Angeles, Ines Rivadeneyra, Ana Maria Higueras, Carlos Cossutta, Orquesta Nacional de Espana, Rafael Frühbeck de Burgos); Enrique Granados: Coleccion de Tonadillas

54.CD Manuel de Falla: La Vida breve (Gesamtaufnahme 1965 / Victoria de los Angeles, Ines Rivadeneyra, Ana Maria Higueras, Carlos Cossutta, Orquesta Nacional de Espana, Rafael Frühbeck de Burgos); Enrique Granados: Coleccion de Tonadillas

55.CD „Zarzuela Arias“ – Arien von Francisco Barbieri, Ruperto Chapi, Fernandez Caballero, Federico Chueca / Joaquin Valverde, Jeronimo Gimenez, Vicente Lleo, Jose Serrano

56./57.CD Jules Massenet: Werther (Gesamtaufnahme 1959 / Nicolai Gedda, Victoria de los Angeles, Mady Mesple, Roger Soyer, Jean-Christophe Benoit, Christos Grigoriou, Andre Mallabrera, Orchestre de Paris, Georges Pretre)

58./59.CD Antonio Vivaldi: Orlando furioso (Gesamtaufnahme 1977 / Marylin Horne, Victoria de los Angeles, Carmen Gonzales, I Solisti Veneti, Claudio Scimone)

Wenig bekannt, hatte Klemperer die Chöre der h-Moll-Messe bereits 1961 erstmals für EMI eingespielt, hier mit dem Philharmonia Chorus und dem Philharmonia Orchestra. Die Erstveröffentlichung war erst Jahrzehnte später beim Label Testament erfolgt. Hier nun folgt eine Wiederauflage, die zum Vergleichen anregt. Tempomäßig gibt es kaum Unterschiede, jedoch ist der Klang sechs Jahre früher hörbar unterlegen, so dass dieser Bonus eher von historischem Interesse bleibt und der Gesamtaufnahme keine wirkliche Konkurrenz machen kann. Ungleich berühmter wurde bereits seinerzeit Klemperers Einspielung der

Wenig bekannt, hatte Klemperer die Chöre der h-Moll-Messe bereits 1961 erstmals für EMI eingespielt, hier mit dem Philharmonia Chorus und dem Philharmonia Orchestra. Die Erstveröffentlichung war erst Jahrzehnte später beim Label Testament erfolgt. Hier nun folgt eine Wiederauflage, die zum Vergleichen anregt. Tempomäßig gibt es kaum Unterschiede, jedoch ist der Klang sechs Jahre früher hörbar unterlegen, so dass dieser Bonus eher von historischem Interesse bleibt und der Gesamtaufnahme keine wirkliche Konkurrenz machen kann. Ungleich berühmter wurde bereits seinerzeit Klemperers Einspielung der  Chronologisch am nächsten sind Klemperers Einspielungen diverser

Chronologisch am nächsten sind Klemperers Einspielungen diverser  Seit langem bewährte Klassiker stellen Klemperers Einspielungen von

Seit langem bewährte Klassiker stellen Klemperers Einspielungen von  Lediglich der erste Aufzug der

Lediglich der erste Aufzug der  Abgerundet wird die Box durch zwei Dokumentationen, zum einen

Abgerundet wird die Box durch zwei Dokumentationen, zum einen

Ihre Stimme war ein

Ihre Stimme war ein

Ein anderer legendärer Tenor, der Schwede

Ein anderer legendärer Tenor, der Schwede  Hinreißend ist eine Zusammenstellung mit Musik von

Hinreißend ist eine Zusammenstellung mit Musik von  1960 gab es eine denkwürdige Begegnung von

1960 gab es eine denkwürdige Begegnung von  Aus dem reichen spanischen Repertoire, das mit neun Alben vertreten ist, sei zuerst mein persönlicher Favorit genannt – die Zarzuela Arias von 1957 mit den Profesores de la Orquesta Nacional de España unter Rafael Frühbeck de Burgos. Das Genre steht für die spanische Operette, versprüht Temperament und Lebensfreude. In der Auswahl findet man Klassiker wie das „Canción de la gitana“ aus La tempranica von Giménez, den „Tango de la menegilda“ aus La gran via von Chueca oder das „Canción de Paloma“ aus El barberillo de Lavapiès von Barbieri. Lustvoll tupft de los Angeles die Töne, jongliert geradezu mit den Noten, bezaubert mit Koketterie und Charme.

Aus dem reichen spanischen Repertoire, das mit neun Alben vertreten ist, sei zuerst mein persönlicher Favorit genannt – die Zarzuela Arias von 1957 mit den Profesores de la Orquesta Nacional de España unter Rafael Frühbeck de Burgos. Das Genre steht für die spanische Operette, versprüht Temperament und Lebensfreude. In der Auswahl findet man Klassiker wie das „Canción de la gitana“ aus La tempranica von Giménez, den „Tango de la menegilda“ aus La gran via von Chueca oder das „Canción de Paloma“ aus El barberillo de Lavapiès von Barbieri. Lustvoll tupft de los Angeles die Töne, jongliert geradezu mit den Noten, bezaubert mit Koketterie und Charme. Die repräsentative Box dürfte vor allem für Musikfreunde am Beginn einer Sammlung ein lukratives Angebot sein. Aber auch für die aficionados der Sängerin ist die Ausgabe verlockend wegen der beiden ersten CDs, die Opernarien und Lieder aus der 78er Ära enthalten. Da finden sich Raritäten und Erstveröffentlichungen wie die bezaubernd gesungene Kavatine des Cherubino „Voi che sapete“ aus Mozarts Figaro als Dokument aus dem Jahre 1949 mit dem Philharmonia Orchestra unter Walter Susskind. Beide sind auch die Partner bei einer frühen Aufnahme der Mimì-Arie aus La bohème, gleichfalls von 1949. Bei zwei Wagner-Titeln, Elsas „Einsam in trüben Tagen“ aus Lohengrin und Elisabeths Hallenarie aus Tannhäuser, steht Anatole Fistoulari am Pult dieses Orchesters. Letzteres Stück erinnert an den gefeierten Auftritt der Sängerin in Bayreuth 1961 unter Wolfgang Sawallisch. Aber auch die Elsa hat sie auf der Bühne verkörpert – 1964 am Teatro Colón in Buenos Aires unter Lovro von Matacic.

Die repräsentative Box dürfte vor allem für Musikfreunde am Beginn einer Sammlung ein lukratives Angebot sein. Aber auch für die aficionados der Sängerin ist die Ausgabe verlockend wegen der beiden ersten CDs, die Opernarien und Lieder aus der 78er Ära enthalten. Da finden sich Raritäten und Erstveröffentlichungen wie die bezaubernd gesungene Kavatine des Cherubino „Voi che sapete“ aus Mozarts Figaro als Dokument aus dem Jahre 1949 mit dem Philharmonia Orchestra unter Walter Susskind. Beide sind auch die Partner bei einer frühen Aufnahme der Mimì-Arie aus La bohème, gleichfalls von 1949. Bei zwei Wagner-Titeln, Elsas „Einsam in trüben Tagen“ aus Lohengrin und Elisabeths Hallenarie aus Tannhäuser, steht Anatole Fistoulari am Pult dieses Orchesters. Letzteres Stück erinnert an den gefeierten Auftritt der Sängerin in Bayreuth 1961 unter Wolfgang Sawallisch. Aber auch die Elsa hat sie auf der Bühne verkörpert – 1964 am Teatro Colón in Buenos Aires unter Lovro von Matacic. 1./2.CD

1./2.CD 7.CD

7.CD 13.CD „Melodies“

13.CD „Melodies“ 18.CD „Live at Hunter College“

18.CD „Live at Hunter College“ 35.CD

35.CD 54.CD

54.CD

Sollten etwa im Fahrwasser des mehr oder weniger eindringlichen Bemühens um die Gleichberechtigung der Frauen einschließlich Genderwahnsinns auch kaum oder gar nicht gewürdigte Komponistinnen zu Wort kommen bzw. zu Gehör gebracht werden? Gerade erschienen Auszüge aus den Schriften der englischen Musikerin

Sollten etwa im Fahrwasser des mehr oder weniger eindringlichen Bemühens um die Gleichberechtigung der Frauen einschließlich Genderwahnsinns auch kaum oder gar nicht gewürdigte Komponistinnen zu Wort kommen bzw. zu Gehör gebracht werden? Gerade erschienen Auszüge aus den Schriften der englischen Musikerin

Die beiden Arien des Cavaradossi lassen ein Recondita armonia hören, das ganz auf ein wahrhaft geschmettertes Tosca sei tu hinarbeitet und ein Lucevan le stelle mit schönem Parlando vor Beginn der Arie, mit recht erfolgreichem Bemühen um die für diese Arie so wichtige Agogik, die dann doch wieder abgelöst wird von einem nur auf Überwältigung zielenden Schluss.

Die beiden Arien des Cavaradossi lassen ein Recondita armonia hören, das ganz auf ein wahrhaft geschmettertes Tosca sei tu hinarbeitet und ein Lucevan le stelle mit schönem Parlando vor Beginn der Arie, mit recht erfolgreichem Bemühen um die für diese Arie so wichtige Agogik, die dann doch wieder abgelöst wird von einem nur auf Überwältigung zielenden Schluss.

Unangemessen mutet heute der Text zu Schumanns Zyklus an und dürfte Feministinnen auf die Barrikaden treiben, nachdem bereits Storm und Mörike die Chamisso-Gedichte peinlich fanden. Bonstridge möchte den Zyklus bald selbst singen, wäre damit aber nicht der erste Sänger, und leitet die Berechtigung dazu unter anderem daraus ab, dass Schumann hin- und hergerissen war zwischen männlichem Überlegenheitsgefühl und dem Bewusstsein, gegenüber seiner Gattin der geistig und künstlerisch Unterlegene zu sein. Das bringt den Autor dazu, in Robert Schumann selbst den Protagonisten des Zyklus‘ zu sehen, woraus zwangsläufig das Vorhaben erwächst, nach Matthias Goerne und Roderick Williams nun selbst diese Lieder zu singen. Mit der Überschreitung der Geschlechtergrenzen hätten allerdings Tenöre und Baritone viel weniger Neuland zu betreten als Sängerinnen mit der Eroberung von Schöner Müllerin und Winterreise.

Unangemessen mutet heute der Text zu Schumanns Zyklus an und dürfte Feministinnen auf die Barrikaden treiben, nachdem bereits Storm und Mörike die Chamisso-Gedichte peinlich fanden. Bonstridge möchte den Zyklus bald selbst singen, wäre damit aber nicht der erste Sänger, und leitet die Berechtigung dazu unter anderem daraus ab, dass Schumann hin- und hergerissen war zwischen männlichem Überlegenheitsgefühl und dem Bewusstsein, gegenüber seiner Gattin der geistig und künstlerisch Unterlegene zu sein. Das bringt den Autor dazu, in Robert Schumann selbst den Protagonisten des Zyklus‘ zu sehen, woraus zwangsläufig das Vorhaben erwächst, nach Matthias Goerne und Roderick Williams nun selbst diese Lieder zu singen. Mit der Überschreitung der Geschlechtergrenzen hätten allerdings Tenöre und Baritone viel weniger Neuland zu betreten als Sängerinnen mit der Eroberung von Schöner Müllerin und Winterreise.