.

Kaum eine andere biblische Gestalt dürfte sich so tief in die Alttagsprache eingedrungen sein wie Hiob. Da mag auch am Inhalt des Ausspruchs liegen, mit dem sich sein Name verbindet: Hiobsbotschaft. Was so viel heißt wie eine Schreckensnachricht, die den Empfänger niederschmettert – zumindest aber aus der gewohnten Bahn wirft. In abgeschwächter Form kann damit inzwischen auch eine unerfreuliche und ärgerliche Mitteilung gemeint sein.

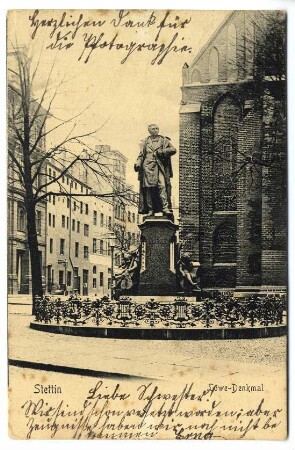

Das Denkmal des Komponisten auf dem Marktplatz seiner Geburtsstadt Löbejün wurde dem ursprünglichen Bronzeguss nachgebildet./Winter

Der biblische Hiob war ein mit großen Reichtum und persönlichem Glück gesegneter frommer Mann, dem im Alten Testament ein eigenes Buch gewidmet ist. Er wird von Gott auf die Probe gestellt indem ihm vier Botschaften erreichen, dass er infolge unterschiedlicher Katastrophen Herden, Knechte, Söhne und Töchter verloren hat. Und dennoch bleibt er demütig, in seinem Glauben unerschütterlich und wird dafür am Ende mit neuem Wohlstand belohnt. Phraseologisch ist die Wortverbindung von Hiob und Botschaft relativ jung. Bei Goethe ist im ersten Akt seines Götz von Berlichingen aus dem Munde des Abts von Fulda noch von einer „Hiobspost“ die Rede. Der Begriff ging auch ins Grimmsche Wörterbuch ein.

Carl Loewe hat die Geschichte des biblischen Hiob zu einem Oratorium gestaltet, das nun erstmals bei Oehms auf CD herausgekommen ist (OC1719). Sein Textdichter Wilhelm Telschow (1809-1872), der bereits die Vorlage des Passions-Oratoriums Das Sühneoper der neuen Bundes geschaffen hatte, war nur nebenbei literarisch tätig. Hauptberuflich arbeitete er als Buchhalter bei der Ritterschaftlichen Privatbank in Pommern und stieg dort bis zum stellvertretenden Direktor auf. Seine Geburts- und Sterbeort war Stettin, wo Loewe von 1820 bis 1866 sechsundvierzig Jahre lang als Kantor und Organist an der Jakobikirche wirkte, zudem den Posten des städtischen Musikdirektors innehatte, Gymnasialunterricht erteilte und am zuständigen Seminar Lehrer ausbildete. Wie Telschow als Dichter war auch Loewe lediglich nebenbei als Komponist tätig. Ein Schicksal, was beide offenbar miteinander verband. Näheres ist nicht bekannt. Die überlieferten biographischen Daten von Telschow sind – weil kaum erforscht – dürftig.

Bei der Neuerscheinung von Oehms handelt es sich um eine Koproduktion mit BR Klassik. Aufgenommen wurde im Oktober 2024 in der evangelisch-lutherischen Himmelfahrtskirsche München-Sendling. Sie liegt ruhig, verfügt über eine ansprechende Akustik und ist deshalb für Einspielungen von Werken mit kleiner und mittlerer Besetzungen geschätzt. In seiner Geschichte mehrfach umgebaut, wurde das Haus 1944 bei einem Bombenangriff völlig zerstört. Trümmerbausteine fanden beim Wiederaufbau Anfang der fünfziger Jahre Verwendung. Innerhalb weniger Jahre hat Oehms nunmehr gleich drei Oratorientitel von Loewe auf den Markt gebracht. Auf Das Sühneoper des neuen Bundes (OC 1706) 2019 folgten Jan Hus (OC 1720) und nun Hiob. Es steht zu erwarten, dass noch weitere Produktionen folgen. Loewe hat fast zwanzig einschlägige Werke hinterlassen. Für das Ensemble ist der Komponist kein Neuland. Wie schon in den vorangegangenen Aufnahmen leitet Thomas Gropper erneut die Arcis-Vocalisten München und des Barockorchester L’arpa Festante. Es dürfte nicht alle Tage vorkommen, dass der Dirigent auch solistische Aufgaben als Sänger übernimmt. Diesmal verstärkt er mit seinem Bariton – gleich einer Signatur – das vom Chor begleiteten Soli „Hört ihr, hört ihr seine Stimme“ im dritten Teil. Zudem steuerte er wissenschaftlich fundierte Texte für die Booklets bei. Das ist insofern so wichtig wie notwendig, weil die Loewe-Literatur nach wie vor spärlich, weit verstreut oft nicht auf dem neuesten Stand der Forschung ist. Noch immer liegt keine umfangreiche Biographie vor. Ein ausführlicher Versuch einer Lebens- und Werkbeschreibung geht auf das Jahr 1898 zurück.

Bei der Neuerscheinung von Oehms handelt es sich um eine Koproduktion mit BR Klassik. Aufgenommen wurde im Oktober 2024 in der evangelisch-lutherischen Himmelfahrtskirsche München-Sendling. Sie liegt ruhig, verfügt über eine ansprechende Akustik und ist deshalb für Einspielungen von Werken mit kleiner und mittlerer Besetzungen geschätzt. In seiner Geschichte mehrfach umgebaut, wurde das Haus 1944 bei einem Bombenangriff völlig zerstört. Trümmerbausteine fanden beim Wiederaufbau Anfang der fünfziger Jahre Verwendung. Innerhalb weniger Jahre hat Oehms nunmehr gleich drei Oratorientitel von Loewe auf den Markt gebracht. Auf Das Sühneoper des neuen Bundes (OC 1706) 2019 folgten Jan Hus (OC 1720) und nun Hiob. Es steht zu erwarten, dass noch weitere Produktionen folgen. Loewe hat fast zwanzig einschlägige Werke hinterlassen. Für das Ensemble ist der Komponist kein Neuland. Wie schon in den vorangegangenen Aufnahmen leitet Thomas Gropper erneut die Arcis-Vocalisten München und des Barockorchester L’arpa Festante. Es dürfte nicht alle Tage vorkommen, dass der Dirigent auch solistische Aufgaben als Sänger übernimmt. Diesmal verstärkt er mit seinem Bariton – gleich einer Signatur – das vom Chor begleiteten Soli „Hört ihr, hört ihr seine Stimme“ im dritten Teil. Zudem steuerte er wissenschaftlich fundierte Texte für die Booklets bei. Das ist insofern so wichtig wie notwendig, weil die Loewe-Literatur nach wie vor spärlich, weit verstreut oft nicht auf dem neuesten Stand der Forschung ist. Noch immer liegt keine umfangreiche Biographie vor. Ein ausführlicher Versuch einer Lebens- und Werkbeschreibung geht auf das Jahr 1898 zurück.

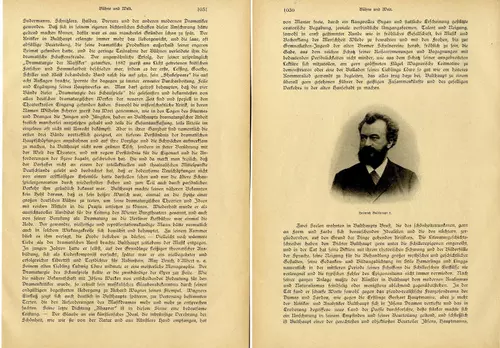

Zu Loewes „Hiob“: Heinrich Bulthaupt war ein bedeutender Theater- und Musikritiker, der zudem die erste Monographie zu Loewe schrieb/ Wikipedia

Es handelt sich um die attraktiv aufgemachte Monographie des aus Bremen stammenden Schriftstellers und Theaterkritikers Heinrich Bulthaupt (1849-1905) aus der seinerzeit populären Buchreihe „Berühmte Musiker“, die inhaltlich aber als veraltet gilt und also nur noch historischen Wert hat. qua Kirchenamt war es Loewe verboten, sich als Opernkomponist zu betätigen. Mit seinen Oratorien – so auch im Hiob folgt er ganz bewusst seinem musikdramatischen Talent und schafft ganz neuen Formen in dieser Gattung. Bulthaupt lässt ihm das nicht durchgehen, indem er den meisten Werken – nicht selten im Vergleich mit Bach und Händel – anlastet, „in ihrer Melodienbildung oftmals ehr zu gefällig als zu groß“ zu sein. Leider entspreche der Kleinheit der Einfälle nicht selten auch ihre harmonische und contrapunktische Behandlung“. Er, Loewe, habe davon nichts wissen wollen, so sein Kritiker, wie er auch gegen das „Zwitterwesen der meisten seiner Oratorien völlig blind war“. Eher ungewollt drang Bulthaupt damit zum Wesen dieser Werke vor: Zumindest steht er Loewe zu, das Gebiet wirklich bereichert zu haben.

Indem er aber „gerade solche Texte bevorzugte, die bühnenmäßig gearbeitet, ohne immer auch musikdramatisch zu sein, der bildnerischen Phantasie eine Tätigkeit zuzumuten, die die musikalischen Eindrücke verwirren und abschwächen musste, verfing er sich zwischen Oratorium und Oper und wurde weder dem einen noch dem anderen völlig gerecht“. Und eben das macht den besonderen Reiz aus. Wäre Bulthaupt zu anderen Schlussfolgerungen gelangt, hätte ihm wie unsereinem Tonträger zur Verfügung gestanden, die in ihrer Vielfalt und sinnstiftenden Wiederholbarkeit andere Eindrücke vermitteln wie vielleicht nur einmalige Aufführungen in Konzertsälen oder das trockene Studium von Noten?

Der deutsche Maler Eberhard von Wächter (Eberhard Georg Friedrich von Wächter, 1762–1852) zählt zu den herausragenden Malern des deutschen Klassizismus. Als sein Hauptwerk gilt heute das Ölbild „Hiob und seine Freunde“ (Hiob 2:11-13). Das Werk von Wächters entstand zwischen 1793 und 1824 und ist in der Staatsgalerie Stuttgart zu sehen /GB

Und die Sänger der Zeit dürften wenig Gelegenheit gehabt haben, Erfahrungen für das typische Mischwesen der Stücke zu erwerben wie das dem Ensemble der Neuerscheinung geben ist. Ein Wiederhören gibt es mit Monika Mauch (Sopran), Ulrike Malotta (Alt), Georg Poplutz (Tenor) und Dominik Wörner (Bass), die inzwischen als Spezialisten für Lowes große Chorwerke gelten können. Sie sind nicht auf die solistische Einzelleistung aus sondern fügen sich mit Disziplin und gegenseitigem Respekt ins Ganze. Wohl hört man die einzelnen Stimmen heraus, erkennt sie an ihm Timbre, nimmt sie letztlich aber als Ensemble wahr.

Thomas Gropper widmet sich in seinem analytischen Booklet-Text dem Werk in seiner Gesamtheit, geht aber auf viele einzelne Nummern und Beispiele ein, was es dem Hörpublikum leicht machen, zu folgen und sich ein eigenes Bild zu machen. Dass Loewe seine Tradition kannte und beherrschte, sei in Hiob vielfach spürbar: alter Stil mit kirchentonalen Wendungen („in modo phrygico et hypophrygico“) in Nr. 11b „Und zu mir kommen ist ein heimlich Wort“; Turbachöre wie Spottchöre aus einer Passion in Nr. 12c „Sieh da, des Heuchlers Los“ mit gehässiger Häme über den geschlagenen Hiob; feierlicher – sogar solistisch gedachter – a cappella-Gesang wie in Nr. 14b „Gib ihm dein Herz“ oder Nr. 20 „Siehe, wir preisen selig“; die gewaltige Doppelfuge im Schlusschor Nr. 21 „Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken“. Daneben stünden sehr romantisch-liedhaft empfundene Stellen wie das Ende des ersten Teils „Was betrübst du dich“ in pochendem Sechsachteltakt, von der Soloarie zum Chorsatz gesteigert, oder die große Gewitter-Szene Nr. 17 „Hört ihr seine Stimme“ mit dem kraftvollen „Heilig ist Gott der Herr“. Nicht nur hier werde der kundige Hörer Tonfall und Farben Mendelssohn Bartholdys assoziieren, etwa ganz konkret das große „Heilig, heilig“ aus Elias. Daneben zeige sich (nicht nur in Hiob) immer wieder eine an der deutschen Spieloper geschulte Kunst, leichtgewichtige volksliedartige Genre-Szenen zu formen, etwa „Wach sind, wir, wach zum Streit“ (2b), um die Welt der Hirten zu zeichnen oder die Abendhyme Nr. 9b „Freundestrost, o deine Süße“, die sich zu Beginn des zweiten Teiles vom solistischen Terzett zum vollen Chor weite, um das Zusammenkommen der Freunde Hiobs zu vertonen, so Gropper.

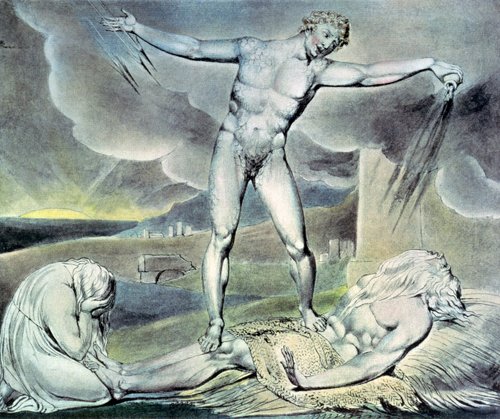

Zu Loewes „Hiob“: William Blake malte diese Illustration zum Buch Hiob 1825/Wikipedia

Dass der Komponist höchst gekonnt und charakterisierend für solistische Stimmen schreiben konnte, erweise sich zum Beispiel in der virtuosen Sopranarie am Ende des ersten Teils „Mag Satans Neid sich auch empören“, wo Loewe auch ausnahmsweise einmal in Melismen und triolische Koloraturen übergehe oder in der Tenorarie „Und siehe da, wie die Natur“, wo ebenfalls virtuose Anforderungen und exponierte Höhen dazu kämen. „Loewe bleibt auch hier fast durchweg bei einer klar dem Text und seiner Deklamation verpflichteten kompositorischen Faktur.“ Von karg begleiteter Deklamation, von innigen, zarten, lyrisch-meditativen Rezitativen bis zur gewaltigen opernhaften Steigerung in der Abendhymne oder der gewaltigen Steigerung des Finales: Loewe koste seine formale, vokale und orchestrale Farbpalette aus und treffe stets den richtigen „Ton“ die Affekte und Stimmungen organisch zu zeichnen und zu entwickeln. Nach Angaben von Gropper schuf Textdichter Telschow für das „Oratorium eine verdichtete Zusammenfassung des mit 42 Kapiteln umfangreichen Buches Hiob aus den Lehrbüchern und Psalmen des Alten Testaments, in die die wichtigsten Entwicklungen und Kerngedanken eingearbeitet sind“. Der erste Teil führe das glückliche und gottgefällige Leben Hiobs vor Augen, enthalte aber auch die Auseinandersetzung Gottes mit Satan und den „Pakt“ beider Seiten, der zu harten Prüfungen Hiobs führe. Der zweite Teil bringe das Erscheinen der Freunde Eliphas von Theman, Zophar von Naema und Bildad von Suah, später trete noch Elihu hinzu. „Gerade hier gelang Telschow eine geschickte Komprimierung, denn die Reden und Gegenreden der Freunde und Hiobs nehmen in der Bibel viel Raum ein. Der Disput läuft auf die zentrale Auseinandersetzung zu: Während die Freunde argwöhnen, ein so anhaltend und hart geprüfter Mensch wie Hiob müsse doch irgendeine Art von Schuld auf sich geladen haben, sonst wären diese Schicksalsschläge nicht erklärbar, bleibt Hiob andererseits bei seinem Bekenntnis der Schuldlosigkeit und der Bekräftigung seines Glaubens.“ Im dritten Teil werde Hiob durch Intervention Gottes sein einstiges glückliches Leben zurückgegeben. Hier zeige sich das alttestamentliche Denken, dass irdisches Glück und Wohlergehen Ausdruck eines gottgefälligen Lebenswandels seien – und wiederholte harte Schicksalsschläge, Unglücksfälle und Leiden eben Strafen Gottes sein müssten. Nicht nur die Freunde hätten das verinnerlicht, auch Hiob denke in diesem Zusammenhang. „Die Frage, warum Gott ausgerechnet seinen treuen Hiob so prüft und leiden lässt, bleibt offen …“

Alte Postkarte mit dem Car-Loewe-Denkmal in Stettin/Landesbibliothek Mecklenburg-Vorpommern Günther Uecker, Schwerin | Digitalisierung: Landesbibliothek Mecklenburg-Vorpommern Günther Uecker, Schwerin/Deutsche Digitale Bibliothek

Die Uraufführung fand 1848 in Stettin statt. Sieben Jahre später ist Aufführung mit der Berliner Singakademie unter Leitung Carl Loewes belegt. „Erste Rezensionen loben die Textfassung Telschows und erkennen den eigen geprägten Weg Loewes an, der durchaus ein Mittelding zwischen Oper und Oratorium anstrebte und ja auch Elemente beider Gattungen eingewoben hatte“, weiß Gropper. Von der „Neue Berliner Musikzeitung“ sei Loewe im September 1855 für „in der Kunst, den Gegenstand in allen Einzelheiten zu individualisieren“ gelobt worden. Der Dirigent Hans von Bülow habe offenbar weniger davon gehalten und gegen die Aufführung „unverdiente Strafe“ polemisiert. Während Hardenbergs Oratorienführer nach Angaben von Gropper noch 1999 konstatierte habe, das Werk sei verschollen, „machte man sich in Greifswald im gleichen Jahr an eine Rekonstruktion der Partitur durch die Instrumentalstimmen (Jochen A. Modeß)“. Aus dem Stadtarchiv von Unkel sei ein Klavierauszug gekommen, aus dem Stadtarchiv in Halle originales Stimmenmaterial von 1848/49. Tatkräftig mitgeholfen habe die Internationale Carl- Loewe-Gesellschaft Löbejün. Gropper: „Die Kantorei der Schlosskirche in Bad Dürkheim unter Führung von KMD Jürgen E. Müller ging ab 2001, intensiv dann ab 2004 an das Projekt, das Material zu sichten und modern einzurichten. Im März 2005 kam Hiob dort zur Aufführung, es folgten vereinzelte weitere Konzerte in Hanau, Münster und Zürich.“ Eine neue Aufführung mit einigen Korrekturen am Material gehe auf die Initiative von Clemens Flämig mit dem Stadtsingechor Halle (wo Loewe einst selbst mitgesungen hatte) wiederum mit Unterstützung der Loewe-Gesellschaft zurück. Rüdiger Winter