.

Matteo Salvi? Wer ist Matteo Salvi? Viel findet man nicht über den Donizetti-Ponchielli-Schüler, der eigentlich nur als Vervollständiger von Donizettis Duc d´Albe in Form von Il Duca d´Alba in die Musikgeschichte eingegangen ist. Ähnlich wie Alfano Puccinis Turandot mit eigener Musik komplettierte. Man erinnert sich: Die Verlegerin Paulina Lucca bat ein Gremium in Bergamo, ihr bei der Komplettierung der posthum hinterlassenen und unvollständigen Oper zu helfen, nachdem Ricordi auf die Rechte verzichtet hatte und die Erben Donizettis mit einer Vervollständigung am finanziellen Erfolg des Namens teilhaben wollten. Salvi gilt als Autor der Tenor-Arie Angelo casto e bel dieser Oper, wurde jedoch bei der Rekonstruktion von Donizettis Musik von anderen Komponisten unterstützt, darunter Amilcare Ponchielli . Alex Weatherson hat zur Oper bei uns einen langen Artikel dazu geschrieben: Das blutige Beil des Duca d´Alba. Der 1882 in Rom in Italienisch uraufgeführt wurde.

Donizetti/Salvi: Il duca d´ Alba/ Libretto/archive/org

Danach 1951 in Rom/Rai, in Spoleto (1959 und 1992), Florenz (1981), Brüssel, New York (1982), Montpellier (2207) und erneut Brüssel (2012) sowie Oviedo (2015). Opera Rara schließlich nahm die beiden ersten erhaltenen Akte im Original auf. Das Théatre de la Monnaie schließlich versuchte die Oper mit einem ziemlich gemein klingenden Schluss von Battistelli/Parker zu komplettieren, ebenfalls in Französisch. Viele Sänger wie Caruso, Anselmi und andere der fernen Vergangenheit haben Salvis Arie „Angelo casto e bel“ aufgenommen, Carreras, Florez, Björling, Domingo, Canonici, Pavarotti und andere in der Moderne ebenfalls.

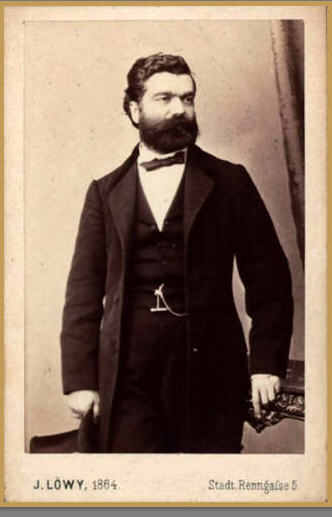

Aber wer war Matteo Salvi, der erstaunlich viele Opern schrieb, in Wien sogar eine eigene Strasse hat und ebendort eine bemerkenswerte Karriere machte? Wikipedia fertigt ihn mit einem kurzen Artikel ab, aber im Biographischen Lexikon des Kaiserthums Österreich, Band: 28 (1874) findet sich ein erhellender Eintrag, den wir im Folgenden, nach dem kurzen Wikipedia-Artikel wiedergeben – um Matteo Salvi aus dem Dunkel zu holen. G. H.

.

.

Matteo Salvi/Libretto zur Oper „Lara“/Archive.org

Wikipedia: Luigi Matteo Salvi (* 24. Oktober 1816 in Sedrina, Italien; † 16. Oktober 1887 in Rieti) war ein italienischer Komponist und Dirigent. Bereits im Alter von acht Jahren wurde er in das renommierte Liceo musicale in Bergamo aufgenommen, das unter der Leitung von Johann Simon Mayr stand. Dort wurde er im Gesang und Komposition ausgebildet. Mit 18 Jahren übernahm er am Institut die Stelle eines Klavierlehrers und war ab 1839 Kapellmeister an beiden Theatern in Bergamo.

1842 holte ihn Gaetano Donizetti nach Wien, bei dem er, wie auch bei Simon Sechter Unterricht nahm. 1842 bzw. 1847 wurden seine Opern La Primadonna und Caterina Howard am Kärntnertortheater mit großem Erfolg aufgeführt. Die Werke Lara und I Burgravi wurden 1843 bzw. 1845 an der Mailänder Scala zur Uraufführung gebracht. Salvi sollte die Leitung der italienischen Oper in Wien übernehmen. Das Revolutionsjahr 1848 durchkreuzte alle Pläne, denn in den folgenden Jahren gab es keine italienische Opernsaison in Wien und Salvi musste, trotz aller Erfolge sein Leben als Gesangslehrer fristen. 1854 leitete er die Aufführung von Gioachino Rossinis Stabat Mater mit 1500 Mitwirkenden. Er übernahm weiter die Leitung der Akademie der Tonkunst, die er zeitweise Zusammen mit dem Gesangslehrer Giovanni Gentiluomo leitete. 1860 zum wurde er zum provisorischen Leiter der Wiener Hofoper ernannt, deren Direktion er 1864 bis 1867 übernahm. In dieser Zeit bestand in dem Haus auch eine von ihm gegründete Opernschule. 1875 bis 1878 übernahm er die Leitung des Konservatoriums in Bergamo. Während er in Wien mit dem Vorurteil zu

Das Theater an der Wien, Stich von Jacob Alt 1811/Wikipedia

kämpfen hatte, er bevorzuge die italienische Musik, war er nun in Bergamo dem Vorwurf der Nähe zum österreichischen Kaiserhaus ausgesetzt. Ab 1879 finden wir ihn in Rieti wo er Gaetano Donizettis Oper Le duc d’Albe komplettierte, die 1882 in Rom uraufgeführt wurde. (Wikipedia)

.

.

Sowie: das Biographische Lexikon des Kaiserthums Österreich von 1874: Salvi, Matteo (Compositeur und vormals Director des Wiener Hof-Operntheaters, geb. in der Nähe von Bergamo im Jahre 1820). Seine Eltern, Eigenthümer eines kleinen ländlichen Besitzes, waren im Stande, dem Sohne eine seinen Neigungen und Talenten entsprechende Erziehung zu geben. So kam Matteo im Alter von acht Jahren an das berühmte Liceo musicale in Bergamo, welches damals unter der Leitung des großen Maestro Simon Mayr [Bd. XVIII, S. 169, Nr. 108] stand.

In diesem Institute, aus welchem Künstler, wie Bordogni, David, Donizetti, Donzelli, Marini, Nozari, Rubini, hervorgegangen, bildete sich S. im Gesange und in der Composition und mit so günstigem Erfolge, daß er im Alter von 18 Jahren die Stelle des Clavierlehrers Dolci, als dieser das Institut verließ, übernehmen konnte, auch wurde er ungeachtet seiner Jugend mit der Stelle eines Dirigenten der Oper betraut. Vier Jahre versah nun S. das Amt des Opern-Capellmeisters, und zwar nacheinander an beiden Theatern in Bergamo.

Unter seiner Leitung kamen die besten älteren und neueren Werke auf die Scene. Dessen ungeachtet fand der junge Künstler immer noch Zeit, sich mit Composition zu beschäftigen, und einige Kirchen- und Kammerstücke, etliche symphonische Compositionen, ja bereits eine große Messe stammen aus dieser Periode seines Lebens. In seinem Drange nach höherer Ausbildung begab sich S. nach Wien, um dort seine musikalischen Studien fortzusetzen. Im September 1842 kam S. in Wien an und wurde ein Schüler des berühmten Simon Sechter. Schon nach zwei Jahren trat er mit seinem ersten dramatisch-musikalischen Versuche vor; es wurde nämlich seine einactige Oper: „La Primadonna“ im Kärnthnerthor-Theater zur Aufführung gebracht und mit Tadolini und Rovere in den Hauptpartien mehrere Male mit Beifall gegeben.

Unter seiner Leitung kamen die besten älteren und neueren Werke auf die Scene. Dessen ungeachtet fand der junge Künstler immer noch Zeit, sich mit Composition zu beschäftigen, und einige Kirchen- und Kammerstücke, etliche symphonische Compositionen, ja bereits eine große Messe stammen aus dieser Periode seines Lebens. In seinem Drange nach höherer Ausbildung begab sich S. nach Wien, um dort seine musikalischen Studien fortzusetzen. Im September 1842 kam S. in Wien an und wurde ein Schüler des berühmten Simon Sechter. Schon nach zwei Jahren trat er mit seinem ersten dramatisch-musikalischen Versuche vor; es wurde nämlich seine einactige Oper: „La Primadonna“ im Kärnthnerthor-Theater zur Aufführung gebracht und mit Tadolini und Rovere in den Hauptpartien mehrere Male mit Beifall gegeben.

Dieser günstige Erfolg brachte ihm einen erfreulichen Auftrag aus Mailand und S. schrieb nun für die Scala die große Oper: „Lara“, welche unter der Mitwirkung der Alboni, Tedesco’s, Debassini’s so gefiel, daß er auch für die nächste Stagione 1845 mit dem Auftrage der Composition einer neuen Oper betraut wurde. Diese hieß: „I Burgravi“. Nun wendete sich S. wieder nach Deutschland und nahm, als Director Cerf im Königstädter Theater zu Berlin eine italienische Operngesellschaft zusammenstellte, den Posten als Capellmeister und Compositeur an derselben an, ohne jedoch ihn anzutreten, da das Unternehmen in’s Stocken gerieth. S. beschäftigte sich damals mit der Composition seiner großen Oper: „Katherina Howard“’. Nachdem also das Unternehmen Cerf’s gescheitert, begab sich Salvi nach Wien, wo er im Jahre 1847 die vorgenannte Oper unter Balochino’s Leitung zur Aufführung brachte und der Erfolg ein so glücklicher war. daß man ihm für die nächstfolgende italienische Saison die Stelle eines Capellmeisters bei der italienischen Oper zugedacht hatte. Aber es kam Alles anders, als man erwartet hatte. Das Jahr 1848 hatte alle Pläne umgeworfen.

Matteo Salvi: „La prima donna“ für Klavier/ Wikipedia

Die italienische Saison in Wien hatte für Jahre ein Ende genommen und Salvi mußte allen Erfolgen des öffentlichen Lebens Valet sagen und sich sein tägliches Brot nunmehr als Gesangslehrer verdienen. In dieser Periode war er bei einer großen Production thätig, nämlich bei der Aufführung des Rossini’schen Stabat Mater durch Mitglieder der höchsten Aristokratie in Wien in Verbindung mit dem Orchester des Hof-Operntheaters. Auch hatte man ihn ausersehen, die im völligen Verfalle begriffene Akademie der Tonkunst davon zu erretten und übertrug ihm die Leitung des Institutes, das unter seiner energischen Führung einen neuen, wenngleich auch nur vorübergehenden Aufschwung nahm. Als dann im Jahre 1854 das bekannte Monstre-Concert abgehalten wurde, an welchem sich mehr denn 1500 Musiker betheiligt hatten, da war es S., der den Tactstock schwang über diese gewaltige Masse, und die Befähigung, große Musikkörper zu dirigiren, vollends an den Tag legte. Bis zum Jahre 1860 dauerte dieses nur durch zeitweiliges Hervortreten unterbrochene Stillleben S.’s, als das Verlangen, eine italienische Oper wieder zu hören, sich in immer weiteren Kreisen kundgab. Von maßgebender Seite erhielt S. den Auftrag zur Zusammenstellung einer Gesellschaft, welche, anfänglich für die kaiserliche Bühne bestimmt, doch ihre Vorstellungen im Theater an der Wien eröffnete. In diese Zeit fällt auch die Verhandlung wegen des Fortbestandes der k. k. Oper, ob dieselbe wie bisher als selbstständig fortzuführen, oder aber, wie dieß schon früher vorgekommen, zu verpachten sei. Man hatte sich für die Selbstständigkeit des Kunstinstitutes entschieden und im Jahre 1860 Matteo Salvi zum provisorischen artistischen Director desselben berufen. S., dessen Anstellung in der Zwischenzeit aus einer provisorischen in eine definitive verwandelt worden, führte das Directorium bis Ende August 1867. Ueber seine Bühnenleitung wurden entgegengesetzte Urtheile laut, und nicht selten war S. in öffentlichen Blättern Gegenstand boshafter und bitterer Angriffe. Auch da mag die Wahrheit in der Mitte liegen.

Matteo Salvi: Botta di Sedrina, Anfang des 19. Jahrhunderts, rechts das Gedburtshaus/Wikipedia

Innerhalb seiner siebenjährigen Bühnenleitung hat S. eine stattliche Reihe von Opern und Ballets zum ersten Male, eine nicht minder große Zahl neu einstudirt zur Aufführung gebracht, und zwar 24 neue Opern und 17 Reprisen, außerdem 4 neue italienische Opern und 4 Reprisen. Aus den Titeln der neuen dürfte die Richtung, welche Director Salvi cultivirte, sich kundgeben; 1860: „Die Kinder der Haide“; 1861: „Das Glöckchen des Eremiten“; „Die Verschworenen“; „Hanns Heiling“; „Die Heimkehr aus der Fremde“; „Faust“; die Ballete: „Rosine“, „Gräfin Egmont“, „Eine ländliche Scene“; 1862: „Wanda“; die Ballete: „Eine Sylphide in Peking“, „Monte Christo“; 1863: „Lolla Rookh“; „Rhein-Nixen“; das Ballet: „Jutta“; 1864: „Concino Concini“; „Dinoraoh“; das Ballet: „Waldfräulein“; 1865; „Waffenschmied“; „Sängers Fluch“; die Ballete: „Flick und Flock“; „Gazella“; 1866: „Ilka“; das Ballet: „Fiornello“ und die italienischen Opern 1864: „Un ballo in Maschera“; „Saffo“; 1865: „Tutti in Maschera“; 1867: „Crispino e la Comare“. Sonst fällt noch in Salvi’s Directionsperiode die Gründung der Opernschule, wozu er die Anregung gegeben, die aber bald wieder aus finanziellen und anderen Gründen aufgelassen wurde.

Auch war er bei der Einrichtung des neuen Opernhauses in eifrigster Weise thätig, die Skizzen der neuen Decorationen mußten ihm vorgelegt werden und bei seinem Abgange hinterließ er ein Inventarium von 60 für das Opernhaus neu hergestellten Decorationen. Freilich wissen Eingeweihte mancherlei Pikantes über die Kunstansichten des Directors zu berichten, wovon Einiges die „Presse“ 1867, Nr. 272, in der Rubrik: „Künstlerische Ansichten über neue Decorationen“ ausplauderte. Als S. in den Ruhestand versetzt wurde, ward ihm ein Antheil, wenngleich nur ein sehr bescheidener, an der weiteren Directionsführung des Operntheaters zugewiesen und ihm die Pension unter der Bedingung zuerkannt, daß er die Engagement für die italienische Saison des Operntheaters treffe und nöthigenfalls auch die Direction der Stagione in Wien führe.

Salvigasse in Wien: Die Donizetti-Gesellschaft Wien, auf deren Bemühungen hin es Salvigasse gibt, im Bild ( 2. von links mit dem Salvibild in der Hand, von links mit dem Salvibild in der Hand ist Obmann Alfred Gänsthaler, der Herr mit dem Buch ist Odo Aberham BA, re. daneben steht Beate Hatschka und dann – im grünen Sakko – Karl Schlader.).

Was Salvi’s im Drucke erschienene musikalische Werke betrifft, so sind anzuführen: „Caterina Howard. Melodramma tragico“ (Milano, Lucca); „Lara tragedia lirica“ (ibid., Ricordi); „La Primadonna“ (Wien, Mechetti); „Recitativo ad Aria: „Ambo nuttrimmo un seno“ per T.“; „Recitativo e Duetto: „Ah! Spietata, il core avete“, per S. e Pf.“; „Recitativo e Duetto“; „T’amo come il rio la sponda, per S. e T.“ (alle drei bei Ricordi in Mailand); „Sinfonia“, aus der Oper Lara (ebd.); „Il desiderio (die Sehnsucht), Barcarola“; „L’incostante (die Treulose), Ballata“; „L’appuntamento (das Stelldichein), Tirolese“; „La sventura (das Mißgeschick), Romanza“; „Preghiera (die Bitte), Romanza“; „L’invito (die Einladung), Serenata“. Diese 6 Nummern auch unter dem Gesammttitel: „Premieres pensées musicales. 5 Ariettes et 1 Duo italiens“ (Wien, Mechetti); „Ah già s’apre al mio pensiero. Aria per Contralto“, Einlagsstück in L. Ricci’s Oper: „Chi dura vince“. Die handschriftlichen Original-Partituren der beiden Opern: „I Burgravi“ und „La Primadonna“ befinden sich in der merkwürdigen und ungemein reichen Sammlung musikalischer Autographen der Familie Ricordi in Mailand (in: Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich, Band: 28 (1874), ab Seite: 155. GND; Eintrag 118883194).

.

.

Matteo Salvi/ Libretto zu „Catherine Howard“/archive.org

Matteo Salvi hatte auch einen Bruder, ebenfalls im Musikgeschäft: Luigi (Alois) Matteo: * 8.7.1825 Botta di Sedrina, † nach 1887 (Ort?). Gesanglehrer. Wann er nach Wien kam, ist unklar. Möglich ist, dass er jener Lehrer S. war, der 1850–54 am Mädchen-Lehr- und Erziehungsinstitut Ducati (Wien I, Michaelerplatz, dann Graben bzw. Stallburgplatz) tätig war (dabei könnte es sich jedoch auch um seinen Bruder M. S. handeln). 1854/55 ist ein L. Salvi als Gesanglehrer an der Fröhlich’schen Lehr- und Erziehungsanstalt für Töchter (Wien I, Franziskanerplatz) belegt. 1857 fungierte L. S. als Taufpate seiner Nichte Klementine, 1858 unterrichtete er am Allgemeinen akademischen Gesangs-Institut. Seine Bewerbung als Lehrer der Hof-Opernschule wurde 1866 von seinem Bruder jedoch nicht unterstützt und blieb erfolglos. Ab 1869 führte er eine eigene k. k. konzessionierte Gesang- und Opernschule in Wien I. 1881 gab es ein Konzert seiner Schule im Bösendorfer-Saal, bei dem die Schülerinnen Ida v. Gaal und Melanie v. Altenburg sowie die Schüler Julius v. Blaas und L. Castelli sangen; als Klavierbegleiter fungierte Emil Weber. Zu seinen Schülern zählten weiters auch Philippine Edelsberg, A. Kraemer (vielleicht auch Schüler seines Bruders) und A. v. Bandrowski sowie die Sängerinnen Sessi-Alexander, Krauß und Benza. Noch 1886 erschienen in Wiener Zeitungen Werbeannoncen der Schule, 1887 wird L. S. letztmals im Wiener Adressbuch (Opernring 13, Wien I) genannt. 1877 soll er eine Gesangschule in Mailand eröffnet haben (Namensverwechslung?). Mit seiner Frau (1870) Ernestina Schmidt hatte er zwei voreheliche Söhne (Alois, * 1868 und Joseph, * 1870), die beide ab 1880 am Konservatorium der GdM Violine studierten (Diplom 1884 bzw. 1885). (Wikipedia)

Nun hat die

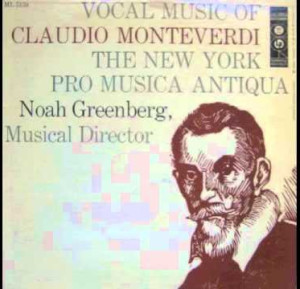

Nun hat die  Russell Oberlin

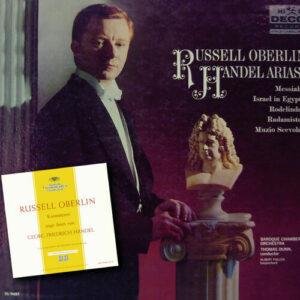

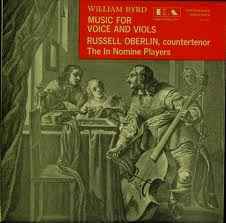

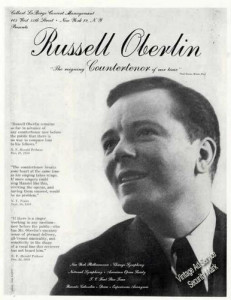

Russell Oberlin Russell Keys Oberlin (* 11. Oktober 1928 in Akron, Ohio; † 26. November 2016 in New York City, New York )

Russell Keys Oberlin (* 11. Oktober 1928 in Akron, Ohio; † 26. November 2016 in New York City, New York )

Das Soloalbum mit Purcell-Liedern entstand etwas später. Die Pro Musica war zu diesem Zeitpunkt bereits gegründet worden, und mehrere der „Ode“-Interpreten waren Gründungsmitglieder dieser inzwischen legendären Gruppe für Alte Musik. Aufgrund des Erfolgs der Blow-Aufnahme fragte mich Esoteric, ob ich ein Soloalbum für sie machen wolle, und wenn ja, was ich gerne aufnehmen würde. Ohne zu zögern schlug ich Henry Purcell vor. Paul Maynard und Seymour Barab würden mich und Maynard, unseren Cembalisten von Pro Musica, den ich sehr bewunderte, begleiten, und ich wählte die Stücke für die Aufnahme aus. Ich erinnere mich, dass ich damals nur wenige der berühmtesten Lieder von Purcell kannte. Das gab mir die Gelegenheit, sein Gesamtwerk durchzusehen, was sich als eine der lohnendsten Lernerfahrungen in meinem musikalischen Leben herausstellte. Es erübrigt sich zu sagen, dass fast alles, was ich mir ansah, meinen Geschmack und meine musikalischen Interessen in jeder Hinsicht mehr als befriedigte. Was für ein tiefgründiger Meister der Musik war Henry Purcell! Die Auswahl war in der Tat so groß, dass es mir schwerfiel, die Auswahl einzugrenzen. Viele der wunderbaren Airs und weltlichen Kantaten (wie einige sie genannt haben), die für diese Aufnahme ausgewählt wurden, sind bis heute nur selten in Programmen zu hören, die den Werken Purcells gewidmet

Das Soloalbum mit Purcell-Liedern entstand etwas später. Die Pro Musica war zu diesem Zeitpunkt bereits gegründet worden, und mehrere der „Ode“-Interpreten waren Gründungsmitglieder dieser inzwischen legendären Gruppe für Alte Musik. Aufgrund des Erfolgs der Blow-Aufnahme fragte mich Esoteric, ob ich ein Soloalbum für sie machen wolle, und wenn ja, was ich gerne aufnehmen würde. Ohne zu zögern schlug ich Henry Purcell vor. Paul Maynard und Seymour Barab würden mich und Maynard, unseren Cembalisten von Pro Musica, den ich sehr bewunderte, begleiten, und ich wählte die Stücke für die Aufnahme aus. Ich erinnere mich, dass ich damals nur wenige der berühmtesten Lieder von Purcell kannte. Das gab mir die Gelegenheit, sein Gesamtwerk durchzusehen, was sich als eine der lohnendsten Lernerfahrungen in meinem musikalischen Leben herausstellte. Es erübrigt sich zu sagen, dass fast alles, was ich mir ansah, meinen Geschmack und meine musikalischen Interessen in jeder Hinsicht mehr als befriedigte. Was für ein tiefgründiger Meister der Musik war Henry Purcell! Die Auswahl war in der Tat so groß, dass es mir schwerfiel, die Auswahl einzugrenzen. Viele der wunderbaren Airs und weltlichen Kantaten (wie einige sie genannt haben), die für diese Aufnahme ausgewählt wurden, sind bis heute nur selten in Programmen zu hören, die den Werken Purcells gewidmet

Im Gegensatz zu Deller war er ein echter Schauspieler: Er spielte sogar Sprechrollen bei der American Shakespeare Company. Zu seinen Opernrollen zählen Auftritte am Royal Opera House und am Convent Garden, wo er in der Londoner Premiere von Benjamin Brittens „Sommernachtstraum“ die Rolle des Oberon sang (Alfred Deller fühlte sich offenbar zutiefst gedemütigt, weil er nicht für die Rolle ausgewählt wurde). Im Gegensatz zu Deller war er auch kein Falsettist, sondern ein echter hoher Tenor (a la John McCormack) oder das, was man in der Vergangenheit manchmal als irischen Tenor bezeichnet hat. Während der amerikanischen Erstaufführung in San Francisco nahm er Bachs Werke mit Leonard Bernstein und Glenn Gould auf. Ein Kritiker sagte sogar, dass „Deller ein Engel war, Oberlin ein Mann“. Mitte der Sechzigerjahre hörte er auf, Aufnahmen zu machen und in der Öffentlichkeit aufzutreten. Er begann eine Karriere als Pädagoge und bildete Willard Cobb und den verstorbenen John Ferrante aus. Als hochrangiger Fullbright-Forschungsstipendiat hat Oberlin in den USA und in England gelehrt und Vorträge gehalten. Der eine wurde heiliggesprochen, der andere vergessen…, zumindest in letzter Zeit, und vielleicht hilft diese Website ein wenig dabei, die Anerkennung zu fördern, die dieser große Künstler verdient.

Im Gegensatz zu Deller war er ein echter Schauspieler: Er spielte sogar Sprechrollen bei der American Shakespeare Company. Zu seinen Opernrollen zählen Auftritte am Royal Opera House und am Convent Garden, wo er in der Londoner Premiere von Benjamin Brittens „Sommernachtstraum“ die Rolle des Oberon sang (Alfred Deller fühlte sich offenbar zutiefst gedemütigt, weil er nicht für die Rolle ausgewählt wurde). Im Gegensatz zu Deller war er auch kein Falsettist, sondern ein echter hoher Tenor (a la John McCormack) oder das, was man in der Vergangenheit manchmal als irischen Tenor bezeichnet hat. Während der amerikanischen Erstaufführung in San Francisco nahm er Bachs Werke mit Leonard Bernstein und Glenn Gould auf. Ein Kritiker sagte sogar, dass „Deller ein Engel war, Oberlin ein Mann“. Mitte der Sechzigerjahre hörte er auf, Aufnahmen zu machen und in der Öffentlichkeit aufzutreten. Er begann eine Karriere als Pädagoge und bildete Willard Cobb und den verstorbenen John Ferrante aus. Als hochrangiger Fullbright-Forschungsstipendiat hat Oberlin in den USA und in England gelehrt und Vorträge gehalten. Der eine wurde heiliggesprochen, der andere vergessen…, zumindest in letzter Zeit, und vielleicht hilft diese Website ein wenig dabei, die Anerkennung zu fördern, die dieser große Künstler verdient. Russell Oberlin – The Compete Recordings on American Decca. Mit Werken von: Thomas Tallis (1505-1585) , Georg Friedrich Händel (1685-1759) , Josquin Desprez (1440-1521) , Dieterich Buxtehude (1637-1707) , Georg Philipp Telemann (1681-1767) , Henry Purcell (1659-1695) , Robert Schumann (1810-1856) , Hugo Wolf (1860-1903) , William Walton (1902-1983); Mitwirkende: Russell Oberlin, New York Pro Musica Antiqua, Baroque Chamber Orchestra, Noah Greenberg, Thomas Dunn; 9 CDs

Russell Oberlin – The Compete Recordings on American Decca. Mit Werken von: Thomas Tallis (1505-1585) , Georg Friedrich Händel (1685-1759) , Josquin Desprez (1440-1521) , Dieterich Buxtehude (1637-1707) , Georg Philipp Telemann (1681-1767) , Henry Purcell (1659-1695) , Robert Schumann (1810-1856) , Hugo Wolf (1860-1903) , William Walton (1902-1983); Mitwirkende: Russell Oberlin, New York Pro Musica Antiqua, Baroque Chamber Orchestra, Noah Greenberg, Thomas Dunn; 9 CDs  +

+

Neu sind nur

Neu sind nur Aber – ganz ehrlich – ändern diese Schnipsel und geheimnisumwobenen Raritäten etwas an der

Aber – ganz ehrlich – ändern diese Schnipsel und geheimnisumwobenen Raritäten etwas an der

Nachstehend nun der Artikel über die 131 CDs (nebst DVDs) in der Warner Box

Nachstehend nun der Artikel über die 131 CDs (nebst DVDs) in der Warner Box

Maria Callas‘ Aufnahmetätigkeit war damals ausserordentlich rege:

Maria Callas‘ Aufnahmetätigkeit war damals ausserordentlich rege:

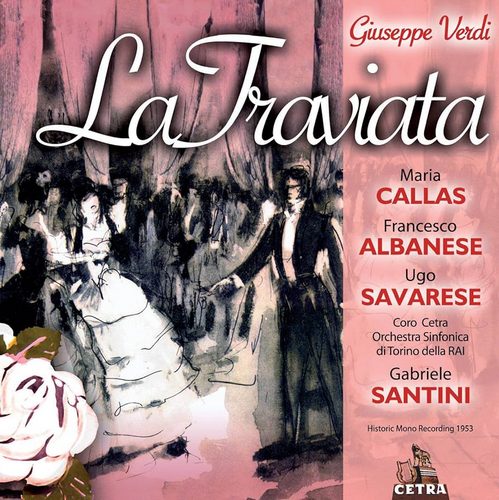

In a short time, also starting the printing of its own records and with its own machinery, it became one of the leading companies in the Italian discography (at the time only 78 rpm records were printed), thanks above all to the link with the radio company EIAR, that all the major singers broadcast by the radio then recorded for the Cetra. (…) With

In a short time, also starting the printing of its own records and with its own machinery, it became one of the leading companies in the Italian discography (at the time only 78 rpm records were printed), thanks above all to the link with the radio company EIAR, that all the major singers broadcast by the radio then recorded for the Cetra. (…) With

Aber die eigentlichen

Aber die eigentlichen  Absolut nicht zu vergessen ist

Absolut nicht zu vergessen ist

Sonderausgabe von

Sonderausgabe von  Helge Klausener

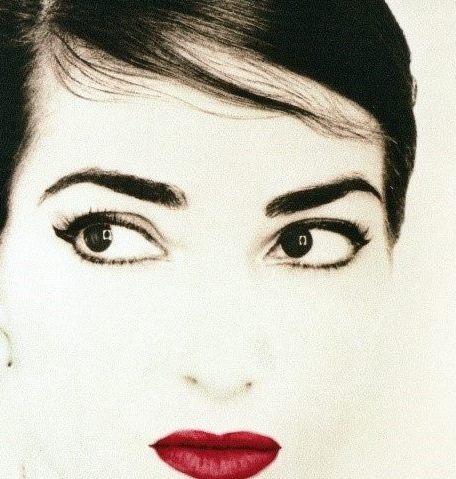

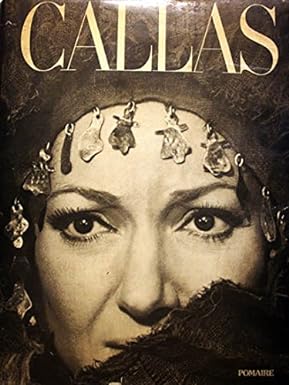

Helge Klausener Die Karriere der Callas war vergleichsweise kurz. Nur 15 Jahre stand sie erfolgreich auf der Bühne. Sie hat sich durch ihren schonungslosen Einsatz regelrecht verbrannt. Singen war für sie mehr als Beruf und Big Business, auch wenn sie der teuerste Opernstar ihrer Zeit war. Maria Callas hat sich mit den Figuren, die sie darstellte, total identifiziert. Und sie hat sich nicht geschont. Sie war ungewöhnlich fleißig. Sie hatte ein sehr breites Repertoire. Sie sang italienisches Fach, Französisches Fach, sie sang Wagner, Belcanto, Rossini und Spontini. Sie hatte Raubbau an ihrer Stimme betrieben. Die Begegnung mit dem Milliardär Onassis, durch die sie zur berühmtesten Frau der Welt wurde, hat ihr schließlich das Genick gebrochen, seelisch wie stimmlich. Ihr erster Mann, Meneghini, war nichts als Vaterersatz und ein skrupelloser Manager gewesen. Onassis war ihre große Liebe. Onassis versprach Maria Callas die Heirat. Sie wollte endlich ein ganz normales Leben als Frau führen. Doch dann hat Onassis schließlich das Interesse an Maria Callas verloren und heiratete die ehemalige First Lady der USA, Jacqueline Kennedy. Darüber kam Maria Callas nicht hinweg. Sie war eine gebrochene Frau. Ihre Stimme gehorchte ihr nicht mehr.

Die Karriere der Callas war vergleichsweise kurz. Nur 15 Jahre stand sie erfolgreich auf der Bühne. Sie hat sich durch ihren schonungslosen Einsatz regelrecht verbrannt. Singen war für sie mehr als Beruf und Big Business, auch wenn sie der teuerste Opernstar ihrer Zeit war. Maria Callas hat sich mit den Figuren, die sie darstellte, total identifiziert. Und sie hat sich nicht geschont. Sie war ungewöhnlich fleißig. Sie hatte ein sehr breites Repertoire. Sie sang italienisches Fach, Französisches Fach, sie sang Wagner, Belcanto, Rossini und Spontini. Sie hatte Raubbau an ihrer Stimme betrieben. Die Begegnung mit dem Milliardär Onassis, durch die sie zur berühmtesten Frau der Welt wurde, hat ihr schließlich das Genick gebrochen, seelisch wie stimmlich. Ihr erster Mann, Meneghini, war nichts als Vaterersatz und ein skrupelloser Manager gewesen. Onassis war ihre große Liebe. Onassis versprach Maria Callas die Heirat. Sie wollte endlich ein ganz normales Leben als Frau führen. Doch dann hat Onassis schließlich das Interesse an Maria Callas verloren und heiratete die ehemalige First Lady der USA, Jacqueline Kennedy. Darüber kam Maria Callas nicht hinweg. Sie war eine gebrochene Frau. Ihre Stimme gehorchte ihr nicht mehr. Klausner hat aus gegebenem Anlass eines der bemerkenswertesten Callas-Bücher geschrieben. Er ist inzwischen pensioniert. Er hat an der Universität Mainz Spanisch, Italienisch, Philosophie und Betriebswirtschaft studiert, arbeitete als Diplom-Übersetzer, bei der Bundesagentur für Arbeit, und in diversen Berufen in Italien. Musikwissenschaftler ist er nicht, auch kein Stimmen- oder Sängerspezialist. Er ist „nicht vom Fach“ wie er bekennt. „In meinem beruflichen Leben habe ich mit Gesang, Oper, Musik nichts zu tun gehabt.“ Vielleicht deshalb ist ihm gelungen, was so viele Bücher über La Divina vermissen lassen: die Sachlichkeit eines Archivars, der über Jahre gesammelt und geordnet hat

Klausner hat aus gegebenem Anlass eines der bemerkenswertesten Callas-Bücher geschrieben. Er ist inzwischen pensioniert. Er hat an der Universität Mainz Spanisch, Italienisch, Philosophie und Betriebswirtschaft studiert, arbeitete als Diplom-Übersetzer, bei der Bundesagentur für Arbeit, und in diversen Berufen in Italien. Musikwissenschaftler ist er nicht, auch kein Stimmen- oder Sängerspezialist. Er ist „nicht vom Fach“ wie er bekennt. „In meinem beruflichen Leben habe ich mit Gesang, Oper, Musik nichts zu tun gehabt.“ Vielleicht deshalb ist ihm gelungen, was so viele Bücher über La Divina vermissen lassen: die Sachlichkeit eines Archivars, der über Jahre gesammelt und geordnet hat Klausener ist bescheiden in seinem Anspruch an sich selbst. Er wolle mit seinem Callas-Buch nicht weniger, aber auch nicht mehr als „eine Chronik ihrer Lebensdaten mit all ihren Aufführungen und Schallplatteneinspielungen in bislang nicht vorliegender Ausführlichkeit und Präzision liefern; ihre Kolleginnen und Kollegen, ihre Kritiker, ihre Freunde und Gegner sollten zu Wort kommen. So, stellte ich mir vor, würde aus den Zeugnissen ihrer Zeit ein realitätsnahes und für heutige Leser authentisches Bild der Künstlerin Maria Callas entstehen. … So kann dieses Buch … einen Überblick über die internationale Rezeption von Maria Callas geben, und es kann, unterfüttert mit gesicherten Daten und Fakten, auf meine persönliche Wertung als ,,Autor“ verzichten.“ Chapeau! Das nennt man Understatement.

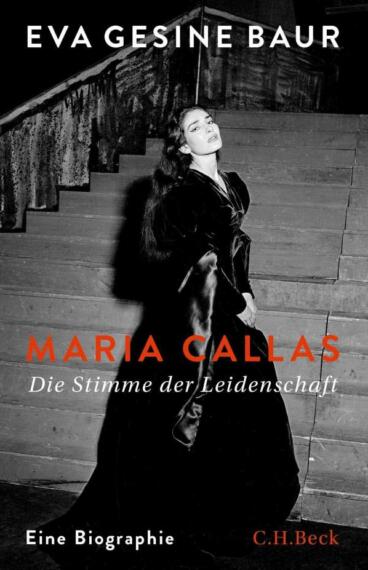

Klausener ist bescheiden in seinem Anspruch an sich selbst. Er wolle mit seinem Callas-Buch nicht weniger, aber auch nicht mehr als „eine Chronik ihrer Lebensdaten mit all ihren Aufführungen und Schallplatteneinspielungen in bislang nicht vorliegender Ausführlichkeit und Präzision liefern; ihre Kolleginnen und Kollegen, ihre Kritiker, ihre Freunde und Gegner sollten zu Wort kommen. So, stellte ich mir vor, würde aus den Zeugnissen ihrer Zeit ein realitätsnahes und für heutige Leser authentisches Bild der Künstlerin Maria Callas entstehen. … So kann dieses Buch … einen Überblick über die internationale Rezeption von Maria Callas geben, und es kann, unterfüttert mit gesicherten Daten und Fakten, auf meine persönliche Wertung als ,,Autor“ verzichten.“ Chapeau! Das nennt man Understatement. Vor Eva Gesine Baur hatte bereits Pasolini erkannt, dass in Callas‘ Brust zwei Seelen wohnten: die einer antiken Tragödin und die einer modernen Frau, aber das ist eine andere Art der Gegenüberstellung als die von der Verfasserin praktizierte.

Vor Eva Gesine Baur hatte bereits Pasolini erkannt, dass in Callas‘ Brust zwei Seelen wohnten: die einer antiken Tragödin und die einer modernen Frau, aber das ist eine andere Art der Gegenüberstellung als die von der Verfasserin praktizierte. Außer Maria Callas ziehen am Auge des Lesers, und das macht einen beträchtlichen Wert des Buches aus, Persönlichkeiten wie Visconti und Zeffirelli, Toscanini und Serafin, di Stefano und Simionato, Gorlinski und Legge, Onassis und …vorbei. Und die Autorin hätte noch mehr über nur am Rande gestreifte Ereignisse erfahren können, so von Fiorenza Cossotto, dass Zeffirelli nie mehr ein Wort mit ihr sprach, nachdem sie ihre Töne länger als Callas‘ Norma gehalten hatte, und Raina Kabaivanska hätte ihr davon berichten können, dass Callas sie nach den misslungenen Vespri in Turin mit nach Paris nehmen wollte, um sie zu einem Star zu machen. Was diese dann auch ohne Nachhilfe wurde.

Außer Maria Callas ziehen am Auge des Lesers, und das macht einen beträchtlichen Wert des Buches aus, Persönlichkeiten wie Visconti und Zeffirelli, Toscanini und Serafin, di Stefano und Simionato, Gorlinski und Legge, Onassis und …vorbei. Und die Autorin hätte noch mehr über nur am Rande gestreifte Ereignisse erfahren können, so von Fiorenza Cossotto, dass Zeffirelli nie mehr ein Wort mit ihr sprach, nachdem sie ihre Töne länger als Callas‘ Norma gehalten hatte, und Raina Kabaivanska hätte ihr davon berichten können, dass Callas sie nach den misslungenen Vespri in Turin mit nach Paris nehmen wollte, um sie zu einem Star zu machen. Was diese dann auch ohne Nachhilfe wurde.