.

Ralph Fischer (promovierter Pädagoge, Buchhändler und Privatgelehrter) gehörte zu den besten Offenbach-Kennern weltweit. Als Journalist, Vortragender und Publizist (vor allem beim Offenbachfestival Bad Ems) hat er sich über Jahre große Verdienste erworben. Im vergangenen Jahr erlag er, viel zu jung, einem Krebsleiden. Seit Jahren hatte er daran gearbeitet, sein Lebenswerk in Sachen Offenbach herauszubringen. Der Tod nahm ihm die Feder aus der Hand. Glücklicherweise hinterließ er mehrere Computerdateien, die zusammengenommen so etwas wie sein summum opus darstellten, welches er bereits 2019, zu Offenbachs 200. Geburtstag veröffentlichen wollte.

Fischer gehörte zu den bedeutenden deutschen Kennern des CEuvres von Jacques Offenbach, den er als Person verehrte und dessen Musik er seit seinem ersten Klavierunterricht zutiefst in sich aufgesogen hatte. Mit der ihm eigenen Wissbegierde und seinem Hang zu ungewöhnlichen Wegen ist er seit Schulzeiten sinnend, forschend und schreibend allem, was Offenbach betraf, nachgegangen. Ein imponierendes Textcorpus ist die Frucht dieser jahrzehntelangen Denkarbeit. Sie schlug sich vielfach in Veröffentlichungen im Rahmen der ,,Bad Emser Hefte“ nieder, mit deren Herausgeber, Dr. Ulrich Brand, Fischer ein freundschaftliches Verhältnis verband. In gewisser Weise ist der hier vorliegende Band die logische Fortsetzung und Vollendung der Arbeit mit den Bad Emser Heften“, so Peter Hawig (selbst einer der renommiertesten Offenbach-Spezialisten). Er hat die Texte aus dem Nachlass geordnet, zusammengeführt und postum als Buch herausgebracht, nicht ohne zu betonen:

„Insgesamt kann und soll das Fragmentarische der vorliegenden Veröffentlichung nicht geleugnet werden. In diesem Sinne belassen wurde: kleine, eher liebenswürdige Inkonsequenzen des Autors, etwa die Werktitel einmal in Kursivschrift, einmal in Kapitälchen zu schreiben. Das verweist auf unterschiedliche Entstehungszeiten der Texte. Der Leser wird sich zurechtfinden. Schließlich hat er, allem Fragmentarischen zum Trotz, ein Buch imponierenden Umfangs und Gewichts in den Händen, und ‚Gewicht‘ versteht sich hier auch in qualitativem Sinne. Denn Ralph Fischers summum opus weist so viele innovative Zugänge und Untersuchungsweisen, so viele gründliche Ergebnisse, einen so weiten Fundus an Informationen auf, dass es trotz seines unvollendeten Status einen erheblichen Fortschritt in der Offenbach-Forschung darstellt.“ Tatsächlich ist das im wahrsten Sinne des Wortes schwergewichtige Buch überwältigend. Die perspektivische Weite des schon ob seines Fleißes bewundernswerten Werks, seine Anlage, für jedermann eicht verständliche Sprache (sein überwältigender Informationsgehalt und seine Übersichtlichkeit der Gliederung machen das Werk zu einem konkurrenzlosen Nachschlagewerk in Sachen Offenbach, auf das man gewartet hat, denn immer noch scheiden sich an Offenbach (wie an Wagner) die Geister. Das hierzulande weit verbreitete Vorurteil, seine Werke seien anspruchslose, seichte „Operetten“, scheint nahezu unausrottbar. Das Offenbach-Verständnis der Deutschen, das vorherrschende Offenbachbild hierzulande ist weitgehend verzerrt, verharmlost, ja falsch. Und der Umgang mit Offenbach ist schlichtweg respektlos. Wobei der Offenbach-Missbrauch, die Offenbach-Missachtung meist auf Unkenntnis und unhinterfragten Vorurteilen beruht. Dem arbeitet das Buch von Ralph Fischer engagiert entgegen

Der obige Titel übrigens bezieht sich auf Siegfried Kracauers Gesellschaftsbiographie des Zweiten Kaiserreichs (Jacques Offenbach und das Paris seiner Zeit. Amsterdam 1937). Darin heißt es: „Offenbach erfüllt sie (die ,,Operette“, DDS) mit einer Musik, die das Paradies verspricht. Auch Halévy (Ludovic Halévy, Offenbachs wichtigster Librettist, DDS) ist dem Paradies zugewandt, wenn er der Operette (das gilt auch für die Opera bouffe, und die meint er, DDS) den Stempel seiner Skepsis aufdrückt; aber einem Paradies, das verloren ist. Zwischen verlorenem und verheißenem Paradies gaukelt so die Operette dahin – eine plötzlich auftauchende, rasch verschwindende Erscheinung, die sich dem groben Zugriff entzieht (…) Frivoler Doppeldeutigkeit voll (…) geht (sie) überhaupt nicht ganz ins gesellschaftliche Leben ein, schwingt sich vielmehr, im vergangenen und künftigen Paradies beheimatet, ungreifbar durch die Zeit und aus der Zeit hinaus.“

Fischers These lautet daher: „Ofenbachs Werk ist ein Werk des ,Dazwischen‘: ideell zwischen den Paradiesen, real zwischen den Kulturen. Es ist aber auch ein Werk zwischen den Gattungen.“+

Karl Kraus, auch einer der bedeutendsten Offenbach-Versteher, meinte in der Zeitschrift „Die Fackel“: Offenbachs Musik habe mehr Menschlichkeit als (…) sämtliche sozialen Heilsehren, deren Opfer erbarmungswürdig, deren Nutznießer erbärmlich bleiben.“

In diesem Sinne widmet Fischer gerade das Jüdische bei Offenbach, das schon Anton Henseler, der erste und wichtigste deutschsprachige Offenbachbiograph (Jakob Offenbach, Berlin 1930) herausstellte, besondere Aufmerksamkeit. Die genealogischen Recherchen Fischers sind respektheischend. Vor allem des erste seiner fünf Kapitel widmet sich in diesem Sinne der Herkunft, Kindheit und Jugend des Komponisten „zwischen Offenbach und Köln“.

„Zwischen Oper und Operette“ ist das zweite Kapitel überschrieben, in dem der Versuch einer gattungsspezifischen Einordnung der Bühnenwerke Offenbachs gemacht wird. Hier könnte man Fischer eine gewisse Inkonsequent in der Verwendung der Gattungsbezeichnungen vorwerfen. Sei´s drum. Die Entwicklung von den Vorläufern Offenbachs bis zu seinen Nachfolgern wird zutreffend dargestellt.

Verdienstvoll sind auch seine Ausführungen zur Kompositionsweise und zur theaterpraktischen Arbeit des Komponisten, „weil es sie in dieser Kompaktheit bisher nicht gibt.“ ((Peter Hawig). Man erfährt interessantes über Kompositionstechnik, Formen der Bühnenwerke, Orchesterbesetzung und bekommt Einblicke in die „Kompositionswerkstatt“.

Fischer weist zurecht darauf hin: „Die Verengung Offenbachs allein auf Satire und Parodie verdeckt nicht nur Qualitäten seines Werks, die mit diesen Kategorien nicht zu fassen sind, sie sorgt auch für Missverständnisse. So ist mancher Autor geneigt, bei jeder möglichen und unmöglichen Gelegenheit, ‘Satire!‘ oder, Parodie!‘ zu rufen und jedes nur erdenkliche Rezitativ, das sich in Offenbachs Werken finden lässt, gleich zur Verspottung der Oper seiner Zeit zu erklären.”

Der enormen Spannweite des Offenbachschen Œuvres zwischen Synagoge und Pariser Boulevard ist das vierte Kapitel gewidmet. Das fünfte ist ein Werkführer, der selbst mit seinen Lücken, „innerhalb der Forschung einzig“ dasteht, wie Peter Hawig zurecht betont.

Auf nahezu 450 Seiten werden Werk und nahezu vollständiges Werkverzeichnis, Gattungen und Phasen der Entstehung sowie Inhaltsangaben und Kommentare geliefert. Das allein macht das Besondere des Buches aus und sichert ihm seinen Stellenwert als Standardnachschlagewerk.

Ganz davon abgesehen, findet man in ihm diverse Literaturverzeichnisse unterschiedlicher Medien, ein Werkregister und einen Bildteil. Der Herausgeber hat auf eine Bebilderung des Buches abseits der üblichen ikonographischen Pfade Wert gelegt. Er zeigt im weitesten Sinne ,,Memoriale“, also Büsten, Gedenktafeln, Reliefs, Ausmalungen und Illustrationen, die auf verschiedene Weise und an verschiedenen Orten an Offenbach erinnern. Es sei angemerkt, dass das bemerkenswerte Coverfoto des Buches die Offenbach-Büste aus dem Théâtre des Variétés zeigt, die man meines Wissens in der Offenbachliteratur nie sah.

Hervorheben möchte ich, dass fortlaufender Text samt zugehöriger Fußnoten jeweils auf derselben Seite gedruckt sind was dem Lesekomfort enorm zugutekommt.

Man könnte einwenden: Die umfassende musikgeschichtliche Beschlagenheit des Autors zeigt sich in seinen ausführlichen, vielleicht allzu ausführlichen Einordnungen und Exkursen. Aber wohl nur in dieser umfassenden Gründlichkeit vermittelt sich „der weit-gespannte Kosmos, in dem Offenbach sich bewegte, aus dem heraus er allein verständlich ist und in dem wir als Leser uns immer besser auskennen, fast wohlfühlen“ (Peter Hawig).

Um das klarzustellen: Das Buch von Ralph Fischer ist kein Buch der musikwissenschaftlichen Analyse. Es will eher „Appetit machen auf die Musik Offenbachs“ (Hawig). Und das in einer Sprache, die frei ist von jeglichem musikologischen Fachjargon.

Ralph Fischer ist – wie der Herausgeber betont – nicht unparteiisch Offenbach gegenüber, „er wirbt fortlaufend für ihn… Er wirbt darum, dass man ihn anhöre, ihm zuhöre, auf sich wirken lasse, im Konzertsaal und vor allem im Musiktheater — nicht im Entziffern von Noten, sondern im neugierigen Sich-Einlassen.“

Ich darf daran erinnern, was Martin Geck in seiner Wagnerbiographie bekannte: „Ich kann nur über die Kunst schreiben, die mich, bei all ihrer Widersprüchlichkeit letztendlich fasziniert.“ Um das Wort “Liebe“ nicht zu gebrauchen. Warum denn auch nicht, nur wer von Liebe zu einem Komponisten erfüllt ist, hat einen Sinn für dessen Intimstes und die Nuancen seines Werks.

Man kann nach der Lektüre des Buches von Ralph Fischer nur Peter Hawig zustimmen, der als letzten Satz in einem seiner Offenbach-Bücher schrieb: „Offenbach macht glücklich.“ Dieter David Scholz (mit Dank an den Autor und das online-Magazin Der Opernfreund)

.

.

Ralph Fischer: Ein Wegweiser zu Jacques Offenbach: Herkunft und Leben, Werk und Wirkung; Aus dem Nachlas herausgegeben von Peter Hawig. Verlag für Kultur und Wissenschaft, Bonn 2023,926 S.,

Im Oktober und November kehren Sie wieder an die Dresdner Semperoper zurück. Auf dem Programm steht „Les Contes d’Hoffmann“, in der Produktion, die unter Ihrer musikalischen Leitung in der Spielzeit 2016/17 dort Premiere feierte. Sie dirigieren diese Oper seit Jahrzehnten, in Häusern wie der Metropolitan Opera, der Wiener Staatsoper bis zuletzt in diesem Jahr an der Mailänder Scala. Könnten Sie Ihre Herangehensweise an diese Oper erklären, den Unterschied zwischen den verschiedenen Versionen und ob Sie sich letztendlich für eine bestimmte Ausgabe entschieden haben? Beabsichtigen Sie, eine eigene kritische Ausgabe zu veröffentlichen?

Im Oktober und November kehren Sie wieder an die Dresdner Semperoper zurück. Auf dem Programm steht „Les Contes d’Hoffmann“, in der Produktion, die unter Ihrer musikalischen Leitung in der Spielzeit 2016/17 dort Premiere feierte. Sie dirigieren diese Oper seit Jahrzehnten, in Häusern wie der Metropolitan Opera, der Wiener Staatsoper bis zuletzt in diesem Jahr an der Mailänder Scala. Könnten Sie Ihre Herangehensweise an diese Oper erklären, den Unterschied zwischen den verschiedenen Versionen und ob Sie sich letztendlich für eine bestimmte Ausgabe entschieden haben? Beabsichtigen Sie, eine eigene kritische Ausgabe zu veröffentlichen?  Dann hat Fritz Oeser für Alkor ein paar « Erfindungen » gemacht, besonders die « Violinen » Arie im Antonia-Akt für die Rolle des Nicklausse, und den ziemlich pompösen Schluss der Oper, der sehr wagnerisch klingt, wenig nach Offenbach. Aber jetzt liebt jeder dieses Finale. Ob es echt Offenbach ist, kann ich nicht sagen, denn ich habe umsonst mehrmals um das Manuskript gebeten und nie eine Antwort bekommen. Eines ist sicher: das Arrangement und die Orchestrierung sind von Oeser, denn Offenbach hat NUR die Arie des « Kleinzack » orchestriert. Das, zum Beispiel, wird bearbeitet, damit es nach einem echten Offenbach klingt.

Dann hat Fritz Oeser für Alkor ein paar « Erfindungen » gemacht, besonders die « Violinen » Arie im Antonia-Akt für die Rolle des Nicklausse, und den ziemlich pompösen Schluss der Oper, der sehr wagnerisch klingt, wenig nach Offenbach. Aber jetzt liebt jeder dieses Finale. Ob es echt Offenbach ist, kann ich nicht sagen, denn ich habe umsonst mehrmals um das Manuskript gebeten und nie eine Antwort bekommen. Eines ist sicher: das Arrangement und die Orchestrierung sind von Oeser, denn Offenbach hat NUR die Arie des « Kleinzack » orchestriert. Das, zum Beispiel, wird bearbeitet, damit es nach einem echten Offenbach klingt. Das Poulenc Album, das in Venedig am Teatro La Fenice aufgenommen worden ist, besteht aus « La Voix Humaine » mit

Das Poulenc Album, das in Venedig am Teatro La Fenice aufgenommen worden ist, besteht aus « La Voix Humaine » mit

Streckenweise ist der Leser

Streckenweise ist der Leser

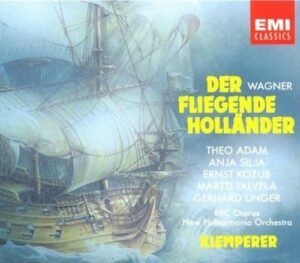

Wenig bekannt, hatte Klemperer die Chöre der h-Moll-Messe bereits 1961 erstmals für EMI eingespielt, hier mit dem Philharmonia Chorus und dem Philharmonia Orchestra. Die Erstveröffentlichung war erst Jahrzehnte später beim Label Testament erfolgt. Hier nun folgt eine Wiederauflage, die zum Vergleichen anregt. Tempomäßig gibt es kaum Unterschiede, jedoch ist der Klang sechs Jahre früher hörbar unterlegen, so dass dieser Bonus eher von historischem Interesse bleibt und der Gesamtaufnahme keine wirkliche Konkurrenz machen kann. Ungleich berühmter wurde bereits seinerzeit Klemperers Einspielung der

Wenig bekannt, hatte Klemperer die Chöre der h-Moll-Messe bereits 1961 erstmals für EMI eingespielt, hier mit dem Philharmonia Chorus und dem Philharmonia Orchestra. Die Erstveröffentlichung war erst Jahrzehnte später beim Label Testament erfolgt. Hier nun folgt eine Wiederauflage, die zum Vergleichen anregt. Tempomäßig gibt es kaum Unterschiede, jedoch ist der Klang sechs Jahre früher hörbar unterlegen, so dass dieser Bonus eher von historischem Interesse bleibt und der Gesamtaufnahme keine wirkliche Konkurrenz machen kann. Ungleich berühmter wurde bereits seinerzeit Klemperers Einspielung der  Chronologisch am nächsten sind Klemperers Einspielungen diverser

Chronologisch am nächsten sind Klemperers Einspielungen diverser  Seit langem bewährte Klassiker stellen Klemperers Einspielungen von

Seit langem bewährte Klassiker stellen Klemperers Einspielungen von  Lediglich der erste Aufzug der

Lediglich der erste Aufzug der  Abgerundet wird die Box durch zwei Dokumentationen, zum einen

Abgerundet wird die Box durch zwei Dokumentationen, zum einen