.

Und wieder überrascht uns die umtriebige Firma Palazzetto Bru Zane mit einer weiteren Oper von Saint-Saens, zugegebener Weise mit einer Welt-Ersteinspielung nachdem die Oper bereits 1985 in Monpellier mit Dunya Vezjovic vorgestellt wurde. Déjanire nach Sophokles, wie man den Stoff von Cavalli, Händel oder Dauvergne kennt. Das ist sicher gut und schön, aber angesichts der ins Auge starrenden Lücken im Repertoire der dokumentierten französischen Oper: Ist nun noch eine von Saint-Saens nötig? Schon die kürzlich vorgestellte Ariane hat ihre beträchtlichen Längen. Und nach Proserpine, Phryné und einem Riesenkontingent von Ascanio bis Timbre d´argent bei anderen Firmen: Ist es nicht langsam genug mit Saint-Saens?

Man schüttelt doch den Kopf ob der Repertoirepolitik des franco-italienischen Hauses (zumal nicht immer wirklich beglückend gesungen wird). Aber selbst angesichts der Seltenheit der Déjanire: gibt es nicht andere, brennendere Titel zur Wiederauferweckung? Etwa Zampa, Dom Sebastien, eine französische Agnes von Hohenstaufen (eine deutsche gab es am Theater Erfurt!),Charles IV/Halevy (einmal in Combiegne), eine ungekürzte und gut gesungene Juive, Les Fées du Rhin (zuletzt je einmal in Toulon und Biel), Le Freyschütz, Antar/Dupont, Aben-Hamlet/Dubois, La Samaritaine/D´Ollone (Radio), Julien/Charpentier, L´attaque du moulin/Bruneau (ebenfalls am Theater Erfurt!), Marie Stuart/Niedermeyer (gab´s mal in Mini-Ausgabe in Zürich), Lancelot/Joncieres (zuletzt in Toulon), Fervaal/D´Indy (dto. einmal in Montpellier), Monna Vanna/Février (franz. Radio), St Julien l´hospitalier/Erlanger (dto.), und viele, viele mehr (sogar bitte eine, diesmal dritte Reine de Saba/Gounod, weil die vorhandenen entweder klanglich oder besetzungsmäßig nicht ausreichen). Ach ja, um mit Carmen zu sprechen: „C´est ne pas interdit de rever!“ Immerhin kommt eine neue Medée von Cherubini mit Marina Rebeka unter Christophe Rousset ohne Alexandriner von Hoffman aber mit (angeblich) eigenen Rezitativen vom Komponisten selbst … Aber man kann sich des Eindrucks nicht verschließen, dass der Palazetto seine ursprüngliche Richtung verloren hat, die Romantische französische Oper vorzustellen (wie doch das Motto der CD-Reihe verspricht) als das Spektrum sehr viel weiter war.

Man schüttelt doch den Kopf ob der Repertoirepolitik des franco-italienischen Hauses (zumal nicht immer wirklich beglückend gesungen wird). Aber selbst angesichts der Seltenheit der Déjanire: gibt es nicht andere, brennendere Titel zur Wiederauferweckung? Etwa Zampa, Dom Sebastien, eine französische Agnes von Hohenstaufen (eine deutsche gab es am Theater Erfurt!),Charles IV/Halevy (einmal in Combiegne), eine ungekürzte und gut gesungene Juive, Les Fées du Rhin (zuletzt je einmal in Toulon und Biel), Le Freyschütz, Antar/Dupont, Aben-Hamlet/Dubois, La Samaritaine/D´Ollone (Radio), Julien/Charpentier, L´attaque du moulin/Bruneau (ebenfalls am Theater Erfurt!), Marie Stuart/Niedermeyer (gab´s mal in Mini-Ausgabe in Zürich), Lancelot/Joncieres (zuletzt in Toulon), Fervaal/D´Indy (dto. einmal in Montpellier), Monna Vanna/Février (franz. Radio), St Julien l´hospitalier/Erlanger (dto.), und viele, viele mehr (sogar bitte eine, diesmal dritte Reine de Saba/Gounod, weil die vorhandenen entweder klanglich oder besetzungsmäßig nicht ausreichen). Ach ja, um mit Carmen zu sprechen: „C´est ne pas interdit de rever!“ Immerhin kommt eine neue Medée von Cherubini mit Marina Rebeka unter Christophe Rousset ohne Alexandriner von Hoffman aber mit (angeblich) eigenen Rezitativen vom Komponisten selbst … Aber man kann sich des Eindrucks nicht verschließen, dass der Palazetto seine ursprüngliche Richtung verloren hat, die Romantische französische Oper vorzustellen (wie doch das Motto der CD-Reihe verspricht) als das Spektrum sehr viel weiter war.

.

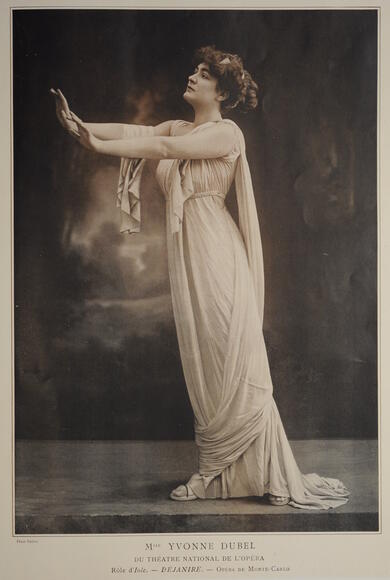

„Déjanire“ von Saint-Saens: Kate Aldrich beim Konzert in Monte-Carlo/Foto Fréderic Nebinger Palais Preincier Departement Communication Monte-Carlo

Nun aber zu Déjanire. Die wurde erstmals 1898 für die Riesen-Freiluft-.Arena von Béziers geschrieben, ca. 30 000 Zuschauer und fast ebensoviele Mitwirkende auf der Bühne, eine gigantische Angelegenheit á la Aida (mit wüsten Bühnenbildern). In der zweiten Fassung ging das Werk in das winzige Opernhaus von Monte-Carlo, eine fürwahr musico-logistische Leistung. Für seine (in den Hauptrollen mit Bérziers identische) Besetzung eben dort am 14. März 1911 hatte Saint-Saëns Sängerinnen und Sänger, die zur Crème de la Crème der dramatischen Werke jener Zeit gehörten: die große, in Russland geborene Félia Litvinne als Déjanire, die heute vergessene, aber enorm in ihrer Zeit bekannte französische Sopranistin Yvonne Dubel als Iole (Foto oben), den Tenor Lucien Muratore als Hercule und die Mezzosopranistin Germaine Bailac (de Boria), die den Komponisten bereits mit ihrer Darstellung der Dalila in seiner früheren Oper beeindruckt hatte, als Phénice. Dies waren große Stimmen; sowohl Litvinne als auch Dubel sangen Wagner-Rollen sowie französische und italienische heroische Rollen, und obwohl Muratore nie Wagner gesungen hat, war er als bedeutender singender Schauspieler in großen Rollen bekannt, der sein dramatisches Handwerk durch die Arbeit mit Sarah Bernhardt gelernt hatte.

Für diese Aufnahme hat Bru Zane uns die Äquivalente dieser Sänger im Taschenformat zur Verfügung gestellt. Kate Aldrich (Déjanire, nicht überzeugend, wohl doch schon ausgesungen?), Julien Dran (Hercule, sehr engagiert, vielleicht eine Spur zu klein), Anaïs Constans (Iole sehr klangschön, aber auch mal kanpper auf der Höhe), Jerôme Bouotillier (Philoctète, wirklich sonor und klangschön) und Anna Dowsley (Phénice, etwas unruhig) bewältigen ihre Partien nicht mit der Stimm-Fülle und Virtuosität, die diese Oper idealerweise braucht. Aber zumindest können sie alle gut und mehr als anständig singen. Kate Aldrich in der Titelpartie kann mit stumpfem Mezzo (zu viel und zu groß gesungen, das rächt sich hier einmal mehr) nicht überzeugen. Ihre Kollegen sind mehr als ordentlich und liefern in einer Studioumgebung so viel ab, wie sie können. Aber eine (in den Medien hoch gelobte) konzertante Wirkung im winzigen Saal und schöner Umgebung ist eben nicht dieselbe wie eine rein akustische auf 2 CDs im heimischen Wohnzimmer. Wie sich auch hier zeigt.

Der Bariton Henri Danges/ Philoctète in „Déjanire“/Ipernity

Es gilt für mich hier dasselbe wie bereits auf dieser website vielfach und für die erwähnte Ariane und andere gesagt: Man wünscht sich da doch Größeres, Divenhafteres, Persönlicheres. Auch musikalisch Substanzreicheres, weniger Aufgewärmtes. Ich habe mich lange nicht mehr so gelangweilt!

Diese Déjanire-Einspielung ist für mich ist wie Porsche mit einem VW-Motor. Natürlich ist man interessiert – wenn man nun noch einen Saint-Saens möchte – diese seltene, kaum bekannte Oper in die eigene Sammlung einzufügen und sie zumindest einmal gehört zu haben. Und dafür ist die neue Aufnahme auch ordentlich, seriös musiziert.

Aber diese Art von Opern lebte, wenn schon dünner in der Erfindung, aber doch zumindest orchestral rauschhaft von dem Glamour der Mitwirkenden anderer Zeiten. Man bräuchte heute einen Pavarotti, jungen Carreras oder auch jungen Kaufmann oder Spyres zusammen mit einer Sutherland, Horne, Scotto oder zumindest Netrebko (in schmerzhafter Abwesenheit französischer Sänger dieses Kalibers, die es seit Régine Crespin nicht mehr gibt). Insofern ist dies für mich – mich allein natürlich nur (und ich weiß, ich werde als ewiger Mäkler betrachtet) – die Schwarz-Weiss-Kopie eines Cinemascope-Films … G. H.

.

Zum Kennenlernen der Oper jedoch nun der Artikel von Vincent Giroud aus dem wie stets luxuriösen 2-CD-Band des Palazzetto, der neben dem französisch-englischen Libretto auch weitere Aufsätze vom Prinzipal Alexandre Dratwicki, Sabine Teulon Lardic und Gabriel Fauré enthält – wieder einmal nichts in deutscher Sprache. Deshalb nachstehend der einführenden Artikel zu Werk und Geschichte in unserer eigenen deutschen Übersetzung mit Dank an M. Dratwicki. G. H.

.

Die Entstehung der Déjanire geht auf das Frühjahr 1897 zurück, als Saint- Saëns Fernand Castelbon de Beauxhostes (1859-1934) kennenlernte, einen wohlhabenden Winzer und Amateurmusiker aus Béziers, der ihn einlud, ein Orgelkonzert in der Kathedrale seiner Heimatstadt einlud. Castelbon erzählte Castelbon erzählte dem Komponisten von seinen Plänen, in Béziers ein Festival zu veranstalten, für das er die große Arena zu veranstalten, die damals auf dem Gelände eines antiken Amphitheaters gebaut Amphitheater gebaut wurde, und schlug vor, es im folgenden Jahr mit einem im folgenden Jahr mit einem von ihm selbst komponierten dramatischen Werk zu eröffnen.

Lucien Muratore als Hercule in „Déjanire“ an der Pariser Opéra/Atelier Nadar/Ipernity

Nach Phryné (1893) hatte Saint-Saëns jedoch erwogen, die Oper aufzugeben und kehrte nur zurück, um die Frédégonde seines Freundes Guiraud zu vollenden, die die 1895 im Palais Garnier ein kläglicher Misserfolg war. Obwohl er anfangs mit der Akustik unter freiem Himmel rechnen musste, war er dennoch daran interessiert, was er selbst als „die Wiederherstellung des antiken Theaters“ bezeichnete. Saint-Saëns verfügte über umfangreiche Kenntnisse der klassischen Kultur und begeisterte sich für die antike Welt; er hatte seine persönliche Interpretation der musikalischen Begleitung der griechischen griechischen Tragödie im Jahr 1893 mit seiner Bühnenmusik zu Sophokles‘ Antigone in der von Paul Meurice und Auguste Vacquerie für die Comédie-Française Française. Nachdem er mit Castelbon die Möglichkeiten der Arena erprobt hatte, wandte er sich an seinen Lieblingsmitarbeiter Louis Gallet, der ihm das den Tod des Herkules vorschlug. In formaler Hinsicht sollte das Werk gesungene Chöre und Orchesternummern sowie ein Ballett im letzten Akt, aber die Rollen in der eigentlichen Tragödie sollten gesprochen werden.

In diesem Gewand wurde das Stück mit dem Titel Déjanire und dem Untertitel „tragédie lyrique“ am 28. August 1898 in der Arena von Béziers mit großem Erfolg uraufgeführt. Die junge Cora Laparcerie vom Théâtre de l’Odéon (die spätere Mme Jacques Richepin) spielte die Titelrolle, Georges Dorival, ebenfalls vom Odéon, als Hercule und Eugénie Segond-Weber von der Comédie-Française, als Iole. Saint-Saëns selbst dirigierte die musikalischen Abschnitte. Déjanire wurde im Dezember desselben Jahres sechsmal im Odéon aufgeführt. desselben Jahres unter der Leitung von Édouard Colonne mit derselben Besetzung aber mit einer leichteren Orchester- und Chorbesetzung.

Die Wiederaufnahme erfolgte 1899 in Béziers, 1901 in Toulouse und wurde im darauf folgenden Jahr in Bordeaux aufgeführt. Obwohl Saint-Saëns mit der Erfahrung in Béziers zufrieden war, hatte er sich der sich inzwischen mit der Oper versöhnt, erwog aber bald Déjanire von 1898 in eine echte, durchgehend gesungene tragédie lyrique zu verwandeln. Doch zunächst schien die Aufgabe zunächst unüberwindbar, denn er hatte seinen Mitarbeiter Gallet verloren, der am 16. Oktober 1898 verstorben war. Als es darum ging, ein Theater für das Projekt zu finden, verstand er sich schlecht mit dem Direktor der Pariser Opéra (Palais Garnier), Pedro Gailhard, trotz des Erfolgs von Les Barbares im Jahr 1901, und auch mit Albert Carré, der 1898 die Nachfolge von Léon der 1898 die Nachfolge von Léon Carvalho als Direktor der Opéra-Comique angetreten hatte.

Bühnenbild für „Déjanire“ an der Pariser Opéra 1911/Gallica

Doch die Aussichten verbesserten sich 1904, als der Komponist eine neue Zusammenarbeit mit der Opéra de Monte-Carlo begann. Dieses von Charles Garnier errichtete Haus (erbaut und 1879 eingeweiht), stand seit 1893 unter der Leitung von Raoul Gunsbourg. Er war eine schillernde Persönlichkeit rumänischer Herkunft und hatte eine abenteuerliche Karriere hinter sich, bevor er seinen letzten Posten als Leiter des Grand-Théâtre de Lille antrat. Mit einem beträchtlichen Budget und der Unterstützung von Prinz Albert I. und Prinzessin Alice, einer wohlhabenden Amerikanerin, deren Familie mit dem Dichter Heinrich Heine verwandt war, machte Gunsbourg das Fürstentum zu einem der wichtigsten Zentren der zeitgenössischen Oper in den ersten drei Jahrzehnten des Jahrhunderts, von Massenets Le Jongleur de Notre-Dame (1901) bis zu Ravels L’Enfant et les sortilèges (1925).

Saint-Saëns‘ erste Komposition für Monte Carlo war das einaktige „poème lyrique“ Hélène, für das er selbst das Libretto nach den antiken Quellen über Helena von Troja schrieb; es wurde im Februar 1904 im Fürstentum uraufgeführt.

Bühnenbild für Déjanire“ an der Pariser Oper 1911/Gallica

Nachdem er sich selbst bewiesen hatte, dass er der Aufgabe gewachsen war, konnte er nun die Umarbeitung der Déjanire in eine Oper als realisierbares Projekt betrachten. Dieses Projekt wurde jedoch durch andere Arbeiten verzögert, darunter eine zweite Oper für Monte Carlo, L’Ancêtre, die im Februar 1906 uraufgeführt wurde. Endlich bekam er dank eines dritten günstigen Faktors, nämlich der Ernennung von André Messager und Leimistin Broussan zum Nachfolger Gailhards als Direktor der der Pariser Opéra im Jahr 1908. Als sowohl Messager, mit dem er eine gute persönliche Beziehung hatte (der jüngere Komponist hatte auf seine Bitte hin Rezitative für Phryné komponiert), als auch der Fürst von Monaco und Gunsbourg eine neue Oper von ihm verlangten, bot Saint-Saëns die Déjanire neu zu besetzen, und der Vorschlag für diesen gemeinsamen Auftrag wurde angenommen.

Die Komposition der zweiten Déjanire begann im Dezember 1909 in Kairo, wo der Bruder des Khediven, Mohammed Ali Pascha, dem Komponisten einen Flügel in seiner Villa auf der Insel Roda zur Verfügung stellte. Das Werk wurde im März 1910 in Monte Carlo und Cannes vollendet, und die Partitur wurde im September von Durand veröffentlicht. Das Libretto wurde von Calmann-Lévy zu Beginn des folgenden Jahres zur Zeit der Aufführung in Monte Carlo herausgegeben und trägt den Namen von Saint-Saëns als Ko-Autor mit Gallet auf dem Titelblatt. Merkwürdigerweise wird die Déjanire von 1911 als „Wiederaufnahme“ (Reprise) bezeichnet, obwohl es sich um ein wirklich neues Werk handelt.

Félia Litvinne als Déjanire / Gallica

Diese Verwechslung hat sich seither in zahlreichen Nachschlagewerken wiederholt. Das Libretto von Gallet, das Saint-Saëns – mit einer wichtigen Ausnahme – nur in formalen Aspekten änderte, war hauptsächlich von Sophokles‘ Trachiniae inspiriert und in geringerem Maße von Hercules Oetaeus, einem römischen Stück aus dem ersten Jahrhundert n. Chr., dessen Zuschreibung an Seneca seit langem umstritten ist. Gallet bewahrte die Grundzüge des ursprünglichen Mythos, der auch im neunten Buch der Metamorphosen von Ovid auftaucht: Dejanira, die Frau des Herkules, glaubt, die Liebe ihres Mannes zurückgewinnen zu können, der sich in seine junge Gefangene Iole verliebt hat, und schenkt ihm zu diesem Zweck eine Tunika die einst mit dem Blut des Zentauren Nessus getränkt war, einem der vielen Opfer des Herkules. vielen Opfern. Doch das Blut verwandelt sich in ein Gift, das Herkules verbrennt, sobald er das Kleidungsstück angezogen hat, so dass er unter Qualen stirbt.

Nach dem Beispiel von Rotrous´ Hercule mourant ou la Déjanire (1634) hat Gallet die die Figur des Hyllus, des Sohnes von Herkules und Dejanira, nicht aus den antiken Quellen übernommen. Herkules und Dejanira, dem der sterbende Held befahl, Iole zu heiraten und so die Dynastie der Herakliden (Heracleidae) zu gründen, von denen die Dorer ihre Abstammung behaupteten. Die Opernadaptionen von Cavalli (Ercole amante, 1662, Libretto von Abbé Buti), Händel (Hercules, 1745, Libretto von Thomas Broughton) und Dauvergne (Hercule mourant, 1761, Libretto von Marmontel) gingen so weit, Hyllus zum Rivalen seines Vaters zu machen indem er ihn sich ebenfalls in Iole verliebt. Gallet führte eine Abwandlung ein, indem er diese Rolle Philoctetus übertrug, der, obwohl er mit den Herkules-Mythen in Verbindung gebracht wird, aber weder in Sophokles‘ Stück noch in Hercules Oetaeus, und der in Rotrou einfach ein Vertrauter des Helden ist.

Die Handlung dreht sich also um ein Quartett: Déjanire ist eifersüchtig auf Hercule, der Iole liebt, die Philoctète liebt und von ihm geliebt wird. Eine fünfte Figur, die von Gallet erfunden wurde, ist Phénice, Déjanires Amme und Vertraute von Déjanire (die auch die Gabe der Prophezeiung besitzt). Was den Ort der Handlungbetrifft: Gallet, der zweifellos mit der geografischen Lage der in den Quellen erwähnten Städte vertraut ist, siedelt nicht wie Sophokles diese in Trachis, sondern im Palast von Oechalia an, eine jener Städte, die von Herkules erobert wurde und deren König Eurytos, Vater von Iole, er gerade getötet hat.

Als Saint-Saëns den Text 1898 für die Vertonung überarbeitete, änderte er den Schluss in einem wichtigen Punkt: Während in Gallets Stück die Déjanire, entsetzt über ihren Irrtum, ihre Absicht ankündigt, Selbstmord zu begehen (wie in Trachiniae und Hercules Oetaeus), so klagt sie in der Oper zwar am Ende, aber es wird nichts mehr ihr Schicksal gesagt. Wir können also davon ausgehen, dass sie überlebt, wie das schon in Cavallis Oper der Fall war.

.

„Déjanire“ 1898 in der Arena von Béziers /Gallica

Die Hauptaufgabe des Komponisten bestand darin, einen ursprünglich für die Deklamation konzipierten Text „singbar“ zu machen. Wie er in einem Artikel in der Zeitschrift Zeitschrift Musica im November 1911 erklärte er: „Ein Text, der für die Deklamation gedacht ist, und ein Text, der zum Singen bestimmt ist, sind nicht dasselbe“. Das Problem war nicht Gallets meist ungereimter Blankvers: Saint-Saëns, trotz seiner erklärten Vorliebe für traditionelle poetische Formen, respektierte diese Wahl. Es war vielmehr eine Frage des Beschneidens, Verdichtens und manchmal des Ausdehnens den Erfordernissen der Gesangslinie zu kürzen, zu verdichten und manchmal zu erweitern, „sogar das Tempo bestimmter Szenen“. Das von ihm angeführte Beispiel, aus dem hier nur ein Auszug zitiert werden soll, zeigt die Richtigkeit seines Urteils und seinen Geschmack, denn er den Text seines Mitarbeiters in jeder Hinsicht verbessert. In der Szene zwischen Iole und Déjanire am Anfang des zweiten Aktes hatte Gallet geschrieben: Tu viendras seulement, enchaînée à mon char, Captive du héros, c’est-à-dire la mienne, Vivre au palais de Calydon. Et je m’y souviendrai que tu fus presque reine! Toi, tu te souviendras que, moi vivante, Hercule ne peut pas connaître une autre épouse! Saint-Saëns hat dies wie folgt umgeschrieben: Mais tu viendras, enchaînée à mon char, Désormais ma captive, Vivre au palais de Calydon. Là, je te ferai voir que, moi vivante, Hercule ne peut avoir une autre épouse!

.

„Déjanire“: Mlle. Bourgeois von der Pariser Oper singt die “Hymne an Eros” in der Arena von Béziers 1898/ Ipernity

Was die Musik selbst betrifft, so sind einige der Änderungen lediglich kosmetischer Natur. Saint-Saëns verrät in demselben Artikel, warum er sich dazu veranlasst sah die Rolle des Herkules – ein Bass bei Händel, ein basse-taille (Bariton) bei Cavalli und Dauvergne – für einen Tenor zu schreiben, nachdem beschlossen worden war, ihm die Épithalame im vierten Akt: der/die Koryphäe, der/die diese Nummer 1898 sang, war der Tenor Valentin Duc aus Béziers (der Schöpfer von Paladilhe’s Patrie! im Palais Garnier 1886), und obwohl sie nun dem Helden zugewiesen war konnte es aufgrund seiner Position in der Partitur nicht transponiert werden. Dieses Epithalamium („Viens, ô toi, dont le clair visage“) ist der einzige Auszug aus dem Auszug aus dem Werk, der 1911 von dem berühmten puertoricanischen Tenor Antonio Paoli in französischer Sprache aufgenommen wurde und der den Samson an der Scala gesungen hatte. obwohl nicht bekannt ist, ob diese Aufnahme in irgendeinem Zusammenhang mit der Uraufführung der Oper im selben Jahr hatte.

In der Tat war es eine weitgehend neue Partitur, selbst die Orchester- und Chorpassagen aus dem Jahr von 1898 übernommenen (laut Hugh Macdonald etwa ein Viertel der Musik), wurden neu orchestriert und manchmal in eine andere Tonart transponiert. Das Präludium ist anders, auch wenn es wie sein Vorgänger, das Anfangsthema von Saint-Saëns‘ symphonischer Dichtung La Jeunesse d’Hercule zitiert, die 1877 von Colonne uraufgeführt wurde und deren Coda auch in der auch in der Apotheose, mit der die Oper endet, auftaucht. Auch ist der getanzte Chor des vierten Aktes ebenfalls nicht mit dem in Béziers aufgeführten identisch.

.

Fotoeindrücke von Déjanire“ in Béziers: Représentations aux Arènes de_[…]Bois-Guillot_Antoinette/ Gallica

Litvinne, Muratore und Dangès behielten ihre Rollen für die Pariser Premiere im Palais Garnier am 22. November desselben Jahres, diesmal mit Yvonne Gall als Iole und der Altistin Lyse Charny als Phénice, eine Künstlerin, die Saint-Saëns besonders schätzte. Unter vier Augen hat der Komponist, der mit der Inszenierung und der musikalischen Darbietung in Monte Carlo zufrieden gewesen zu sein scheint, keinen Hehl aus seiner Unzufriedenheit mit dem gemacht, was er in Paris gesehen und gehört hatte, und vor allem mit den allzu statischen Tempi von Messager (die Saint-Saëns an dem einzigen Abend, an dem er auf dem Podium stand, zu korrigieren versuchte).

„L´arrivé de Déjanire“, Stich zur Aufführung 1889 in Béziere/Gallica

Déjanire wurde fünfmal in Monte Carlo aufgeführt, mit zwei zusätzlichen Aufführungen im folgenden Jahr, aber nur siebzehn Mal im Palais Garnier zwischen 1911 und 1913. Es wäre jedoch falsch, daraus zu schließen, dass das Werk von den Opernhäusern gemieden wurde. Es gab aber eine Erstaufführung in Brüssel im Dezember 1912 (mit Claire Friché in der Titelrolle), im folgenden Jahr in Lyon, Dessau (!) (Durand hatte auch eine deutschsprachige Fassung veröffentlicht) Algier, Kairo, Marseille, Bordeaux, Enghien und Aix-les-Bains Bains und Cannes im Jahr 1914. Die Aufführungen in Marseille, bei denen Muratore die Gelegenheit hatte, seine Rolle auf heimischem Boden zu erleben, bereiteten Saint-Saëns die größte Freude. Die Chicago Opera Association gab die nordamerikanische Erstaufführung am 9. Dezember 1915 unter der Leitung ihres musikalischen Chefdirigenten Cleofonte Campanini und wieder mit Muratore, diesmal unterstützt von der sardischen Sopranistin Carmen Melis als Déjanire und dem Bariton Alfred Maguenat als Philoctète. Einige Quellen erwähnen Aufführungen in New York, vielleicht von denselben Künstlern, aber es ist schwierig, eine Spur davon zu finden. Der Krieg und das Fehlen einer Partitur in italienischer Sprache erklären, warum die Karriere des Werks so kurzlebig war, obwohl sie so erfolgreich begann. Nur eine moderne Aufführung ist bekannt, die 1985 beim Montpellier-Radio France Festival stattfand, unter der Leitung von Serge Baudo mit der kroatischen Sopranistin Dunja Vezjovic in der Titelrolle (die als Radiomitschnitt Sammlern bekannt ist/G. H.) (Foto oben: Yvonne Dubel als Déjanire 1911 an der Opéra de Monte-Carlo/ Gallica) . (…) Vincent Giroud/DeepL/Red. G. H..

.

.Eine vollständige Auflistung der bisherigen Beiträge dieser Serie Die vergessene Oper hier.

des Festivals griechischer Filme im Berliner Kino Babylon gezeigt wurde. Dieser widmet sich nicht der Diva mit internationaler Karriere, nicht der Geliebten, ebenso wie sie berühmte Männer wie Onassis und Giuseppe Di Stefano, der erstaunlichen Verwandlung vom dicklichen hässlichen Entlein zum strahlenden Schwan mit Hilfe oder doch nicht eines Bandwurms, der von den Medien gepflegten Feindschaft mit Renata Tebaldi, sondern der Jahre

des Festivals griechischer Filme im Berliner Kino Babylon gezeigt wurde. Dieser widmet sich nicht der Diva mit internationaler Karriere, nicht der Geliebten, ebenso wie sie berühmte Männer wie Onassis und Giuseppe Di Stefano, der erstaunlichen Verwandlung vom dicklichen hässlichen Entlein zum strahlenden Schwan mit Hilfe oder doch nicht eines Bandwurms, der von den Medien gepflegten Feindschaft mit Renata Tebaldi, sondern der Jahre

Beim Hören der ca. 2 ¾ Stunden dauernden Passion ist man gleich von Beginn an erstaunt, wie sehr sich Matthes in die Kompositionsweise Bachs vertieft, ja sie sich geradezu angeeignet hat. Die Komposition enthält aber auch einige Stücke, die klanglich von Bach abweichen, wie z. B. die melancholische Sinfonia vor Jesu Grablegung. Chor und Instrumentenensemble sind extra für dieses Projekt zusammengestellt, vielfach sind es ausgewiesene Spezialisten für historische Aufführungspraxis. Auffallend ist das groß besetzte Continuo mit Cembalo, Orgel und Laute, Fagott, Kontrafagott, Violoncelli und Violonen sowie zwei Gamben und verschiedenen Bläsern.

Beim Hören der ca. 2 ¾ Stunden dauernden Passion ist man gleich von Beginn an erstaunt, wie sehr sich Matthes in die Kompositionsweise Bachs vertieft, ja sie sich geradezu angeeignet hat. Die Komposition enthält aber auch einige Stücke, die klanglich von Bach abweichen, wie z. B. die melancholische Sinfonia vor Jesu Grablegung. Chor und Instrumentenensemble sind extra für dieses Projekt zusammengestellt, vielfach sind es ausgewiesene Spezialisten für historische Aufführungspraxis. Auffallend ist das groß besetzte Continuo mit Cembalo, Orgel und Laute, Fagott, Kontrafagott, Violoncelli und Violonen sowie zwei Gamben und verschiedenen Bläsern. Ein Wort zu Picander: Christian Friedrich Henrici

Ein Wort zu Picander: Christian Friedrich Henrici

Entstanden ist das

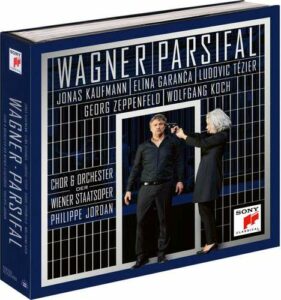

Entstanden ist das  Jordan ist ein achtsamer, unpathetischer Gestalter, der bei ruhig breiten Zeitmaßen – Sony addiert die Zeiten der einzelnen Akte nicht, sie dürften sich aber irgendwo im gewohnten 100-70-75 Minuten-Maß bewegen -, auf Text und Details achtet. Auf diese Weise geraten auch die Gurnemanz-Erzählungen, das lange „Das ist ein andres“ und „Titurel, der fromme Held“ des ersten Aktes, weitgehend spannungsvoll und fast leicht lebendig, was auch an der plastischen Textgenauigkeit von

Jordan ist ein achtsamer, unpathetischer Gestalter, der bei ruhig breiten Zeitmaßen – Sony addiert die Zeiten der einzelnen Akte nicht, sie dürften sich aber irgendwo im gewohnten 100-70-75 Minuten-Maß bewegen -, auf Text und Details achtet. Auf diese Weise geraten auch die Gurnemanz-Erzählungen, das lange „Das ist ein andres“ und „Titurel, der fromme Held“ des ersten Aktes, weitgehend spannungsvoll und fast leicht lebendig, was auch an der plastischen Textgenauigkeit von  Garanča

Garanča