.

Mit Spannung erwartet, kam Opera Rara mit dem Mitschnitt des Ange de Nisida Donizettis heraus – eine Aufzeichnung aus den beiden konzertanten Aufführungen in Covent Garden vom Herbst 2018. Nicht nur Donizettianer haben darauf gewartet. Die Tatsache, dass es diese Oper überhaupt zu hören gibt und dass sie von Musikexperten wie Roger Parker, Candida Mantica und Martin Fitzpatrick herausgegeben und realisiert wurde, verleiht dieser Ausgrabung von 1838/39 besonderes Gewicht, dies ist keine kleibne komische Oper, wie geraunt, sondern ein großes tragisches Werk.

Das Resultat auf den zwei CDs bei Opera Rara (2 CD ORC 58) rechtfertigt jede Erwartung. Man hat eine veritable, schmissige und verführerisch opulente Oper vor sich, die – kein Wunder bei der Genesis – deutliche Anleihen an Anna Bolena, Don Pasquale und andere aus Donizettis langer Werkgeschichte aufweist, darin manches Vergangene und einiges Kommende. Dies ist keine Favorite „für Arme“, ein blasser Entwurf für die spätere Version, sondern in weiten Teilen – wenn man den Beteiligten und der Edition trauen darf – viel eigenständige (und auch ergänzte/neu zusammengestellte) Musik – so die neue Ouvertüre, aufregende Ensembles und Soloarien, schöne und gefühlvolle Orchestrierung. Die Handlung von Royer und Vaez ist gegenüber der nachfolgenden Favorite mehr oder weniger die gleiche. Ähnlich wie bei der französischen Lucie sind die Nebenfiguren zu einem wichtigen Hauptakteur zusammengefasst: der hier gutwillige Berater und Gönner Don Gaspard. Wie im nachfolgenden Artikel Roger Parker darlegt, dem wir für die Übernahme seines Artikels im reichen (und wieder mal nur rein englischen) Booklet der OR-Ausgabe danken. Daniel Hauser hat wie stets übersetzt und wir sind stolz darauf, als einzige eine deutschsprachige Version des Artikels bieten zu können.

.

Gaetano Donizetti/ Museo Bergamo/ Wikipedia

Vorher aber ein kurzer Bericht von der konzertanten Londoner Aufführung 2018: Eine Uraufführung nach fast 180 Jahren (…) Im überaus informativen Programmheft der Londoner Uraufführung im August 2018 berichtet Candida Mantica ausführlich von Donizettis Schwierigkeiten, seine komplett neue Oper ohne Änderungen an einem anderen Theater in Paris oder Italien zur Aufführung zu bringen. Candida Mantica ist die Musikwissenschaftlerin, die nach mehr als 8 Jahren akribischer Arbeit die Puzzlestücke dieser Oper in europäischen und amerikanischen Archiven entdeckt, gesichtet, in die richtige Reihenfolge gebracht und in Zusammenarbeit mit Opera Rara die 800 Seiten umfassende Partitur erstellt und ediert hat. Sie vergleicht die langsam sichtbar gewordene authentische Gestalt der Ange de Nisida mit dem Freilegen eines Freskos. Am glücklichen Ende dieses Prozesses war circa 97 % der von Donizetti komponierten Musik ans Licht gekommen. Die fehlenden Teile betrafen einige Rezitative sowie die nicht komplette Orchestrierung des Duetts Sylvia – Don Fernand im 2. Akt. Der auch als Dirigent tätige Martin Fitzpatrick wurde mit der Aufgabe der Vervollständigung dieser Passagen betraut und komponierte auch unter Verwendung der Ballettmusik zu La favorite ein Vorspiel als Ouvertüre-Ersatz. Ein Sonderfall war die in Sylvias Arie No. 11 im 3. Akt fehlende Cabaletta, die nach Anpassung des Textes aus der Erstaufführung der Pariser Version von Maria di Rohan im November 1843 entlehnt wurde. (…)

.

Die Insel Nisida bei Neapel/ Wikipedia

L’ange de Nisida spielt nicht „um 1340 in Kastilien“, sondern im Königreich Neapel des Jahres 1470, als der regierende Monarch Ferdinand I noch nicht verheiratet war. Schauplatz der beiden ersten Akte ist die Villa der andalusischen Gräfin Sylvia de Linares, der Mätresse des Königs von Neapel, auf der kleinen Insel Nisida im Golf von Neapel; Handlungsorte der Akte III und IV sind Sylvias Residenz in Neapel bzw. ein Kloster in der Nähe von Neapel. Diese weibliche Protagonistin – übrigens anders als in La Favorite die einzige Frauenrolle der Oper – ist ein Sopran, kein Mezzo. .(…) (Aufführung am 18. 7. 2018). Walter Wiertz

.

.

Zum Musikalischen: Im Ganzen wird mehr als anständig gesungen, nicht immer herausragend. Ich vermisse die strahlenden, virilen Töne eines Michael Spyres in der Tenorrolle des Leone (Ahnherr des späteren Fernand). Der Koreaner Jounghoon Kim ist nicht unrecht, hat Dank der superben Arbeit der coach-in Florence Daguerre de Hureaux (nur Französinnen können sie heißen – „you´re making this up“ hätte Anna Russell gesagt) eine fabelhafte Diktion und bemüht sich um eben strahlende Spitzentöne, macht einen frischen und auch jugendlichen Eindruck und füllt in dieser Erstaufnahme die Lücke sehr zufriedenstellend. Laurent Naouri nähert sich als freundlich-verschlagener Don Gaspar, Gönner des Tenors und Berater des Baritons, zu sehr dem Charaktersänger, die Stimme schon recht schütter und unruhig, aber eben voller Unverwechselbarkeit, eine saftige Krämergestalt á la Pasquale gestaltend. Für mich ist Vito Priante als König Fernand (mit einer Mätresse behaftet, die er loswerden muss) die überragende Stimme der Einspielung, das Timbre verdianisch-erotisch, beweglich in den kleinen Noten, bei einer fabelhaften Höhe und wirklich guter Diktion (was für Italiener nicht so einfach ist) – eine großartige Leistung und ein nachhaltiges Portrait. Seine Soloszene im 3. Akt bleibt haften. Evgeny Stravinsky schließlich gibt den dräuenden Mönch ohne eigenen Namen, bassgewaltig wie das bei Bässen eben so ist. aber anders als in der späteren Favorite bleibt die Partie nicht ganz so eindimensional, eben persönlicher.

Und elle-même? Joce El-Khoury hat zumindest für dieses Konzert und diesen dokumentierten Zustand deutlich abgebaut gegenüber früheren Eindrücken (ich würde keine Violetta mehr von ihr hören wollen). Die Stimme ist drastisch dunkler geworden, hat es in der Höhe gar nicht leicht, klingt gelegentlich wie kurz vor dem Bersten und recht halsig, dann aber (wohl an einem anderen Tag aufgenommen) wieder frischer. Im Ganzen bietet sich hier ein sehr unterschiedliches und auch beunruhigendes Bild einer jungen Sängerin am Kreuzweg. Zumal auch ihr Französisch verwaschen klingt. Domage – was war sie doch für eine Hoffnung, aber bereits in den Martyrs hatte ich meine Bedenken. Hier hat sie wenigstens ein besseres Mikrophon vor sich und klingt nicht wie dort zu klein.

Star neben Vito Prinate ist für mich das Orchester (und Chor) von Covent Garden unter der schmissigen, energischen Leitung von Mark Elder, der einen energfischen Donizetti in der Nähe zu den großen Franzosen dirigiert (und auch Guillaume Tell grüßt). Da ist nichts süßlich,. nichts klein und einer Comique verpflichtet. Selbst die Semi-Serio-Passagen Don Gaspards wertet Elder mit Elan auf. Die neugeschaffene kurze Ouvertüre (Dank an Martin Fitzpatrick) geht dem Ganzen kraftvoll voran, und die ganze Oper macht staunen. Was haben wir bloß vermisst. Dank an Opera Rara. G. H.

.

.

Porto Pavona auf der Insel Nisida um 1776/ Stich von Pietro Fabris/ Booklet Opera Rara/ Welcome Collection

Und nun der Artikel von Roger Parker: Auf der Suche nach einem verlorenen Engel. Wie an anderer Stelle im Booklet (zur Erstaufnahme der Oper) erwähnt, offenbart ein Blick auf die Quellen von Donizettis L’Ange de Nisida eine bunte Sammlung von Dokumenten, die aus einer relativ langen Periode seiner kurzen Karriere stammen. Etwa die Hälfte der 14 Nummern der Partitur stammt aus der Mitte der 1830er Jahre, insbesondere aus einer unvollendeten italienischen Oper namens Adelaide. Dann gibt es eine beträchtliche Anzahl von Seiten, die 1839 speziell für L’Ange kreiert wurden. Und schließlich wurde in etwa die Hälfte der Oper (einiges ursprünglich aus Adelaide, einiges aus L’Ange) 1840 in La Favorite umgewandelt.

Abgesehen von den chronologischen Differenzen bedeutet dies, dass an einigen Stellen identische musikalische Inspirationen in drei verschiedenen Genres zum Einsatz kommen (Adelaide ist eine italienische Opera semiseria; L’Ange ist ein Hybrid mit Aspekten sowohl der französischen als auch der italienischen Tradition; La Favorite ist eine authentische Grand opéra). Darüber hinaus enden das Selbstausborgen und das Recyclen hier nicht. Einige Teile von Adelaide/L’Ange, die es nicht geschafft haben, in La Favorite zu landen, wurden an anderer Stelle wiederverwendet. Das schöne andante mosso-Duett („Ô ma chère patrie“), neu für L’Ange, in welchem die Heldin sehnsüchtig an ihre andalusische Heimat zurückdenkt, taucht als Duett der Primadonna und ihrer Schwester in Donizettis tragischer Oper Maria Padilla (1841) auf; noch überraschender (weil so viel bekannter), kehrte Don Gaspars prahlerische Eröffnungsarie „Et vous Mesdames“, ursprünglich aus Adelaide, wieder ins Italienische zurück und wurde zur Signatur-Arie des Protagonisten in einer der letzten Opern von Donizetti, Don Pasquale (1843).

„L´ange de Nisida“: Illustration von Lee Woodward Zeigler zur Oper „La Favorite“ um 1900/ Wiki

Was macht man aus dieser musikalischen Sparsamkeit, diesem endemischen Selbstausleihen und Wiederverwenden? Für einige mag es nur ein weiteres Beispiel dafür sein, dass die italienische Oper des frühen 19. Jahrhunderts katastrophal zurückgefallen war hinsichtlich ihrer Ernsthaftigkeit, leicht überholt von allem Deutschen und insbesondere von allem Symphonischen. Dass es, um eine häufig verwendete Phrase zu verwenden, eine bloße „Industrie“ gewesen sei, in welcher Produkte zynisch in Massen hergestellt und bei Bedarf wiederverwendet wurden, um das Publikum zu erfreuen, nicht zu erbauen. Für andere mag dies, weniger extrem, aber genauso mit Vorurteilen behaftet, die Bestätigung sein, dass ein Komponist wie Donizetti nicht im Sinne der im 19. Jahrhundert gebilligten Weise reifte (man denke an die „drei Perioden“, in welche Beethovens Werk routinemäßig unterteilt wird); dass seine Musik gefährlich vielseitig war, zynisch geschickt darin, wichtige Trennlinien wie das Tragische und das Komische, das Private und das Öffentliche zu überwinden. Die Leser dieses Aufsatzes, das heißt: die Käufer dieser Aufnahme, werden wahrscheinlich zu keinem dieser Lager gehören und wissen wohl um das Plädoyer, das solche binären Gegensätze überleben und sogar aufblühen lässt (Beethoven war nicht Teil dieser „Industrie“? Schubert und Schumann – und die meisten anderen – keine begeisterten Recycler?). Es bleibt jedoch die Frage: Wie kann man mit Donizettis Werken umgehen, die sich so exzessiv bei anderen seiner eigenen Werke bedienen? Wo bleibt ihre Individualität?

„L´ange de Nisida“: der Autor und „Collaborateur“ zum „Ange de Nisida“: Roger Parker/ Foto OR/ Russell Duncan

Eine Antwort auf diese Frage ergibt sich aus dem Nachdenken über folgenden Umstand: Obwohl Donizetti häufig Entlehnungen aus seinen früheren Arbeiten vornahm, tat er dies beinahe niemals, ohne nicht wichtige Änderungen vorzunehmen. Zuweilen reichten diese Modifikationen aus, um die dramatischen Auswirkungen des geliehenen Materials drastisch zu verändern. Daraus könnte man folgern, dass die Ungezwungenheit der Musikdramen Donizettis, besonders die Art und Weise, wie sich sein Musikstil im Laufe seiner Karriere stark entwickelte, nicht so sehr in der Natur des melodischen Komponierens zu einem bestimmten Zeitpunkt liegt, sondern mehr im dramatischen Kontext, in welchem diese Melodien placiert werden. Dieser Argumentation zufolge kann eine Opera wie L’Ange de Nisida trotz des mehrfach genutzten Materials zu einem einzigartigen Moment in der Karriere des Komponisten werden: ein nicht zu wiederholendes Experiment, bei dem verschiedene Operntraditionen zu einem überzeugenden musikalischen Drama verschmelzen.

Am augenfälligsten unter diesen Operntraditionen ist vielleicht die mehrteilige Solo-Arie, die in früheren Jahrzehnten zum Fundament der italienischen Oper gehörte und nun unter Druck stand. In diesem Sinne ist es von Bedeutung, dass das Ange-Libretto nur eine einzige Stelle für eine solche Arie vorsieht – für Sylvia im dritten Akt – und dass Donizetti (wie wir aus diesem Booklet erfahren) offenbar unsicher war, ob sie angebracht sei, schließlich keine Spur der abschließenden Cabaletta hinterließ und so die Herausgeber der Oper dazu zwang, sich selbst eine solche zu verschaffen. Bei den Hauptfiguren sind Solo-Arien (ob aus Adelaide geborgt oder nicht) selten in mehr als einem Tempo notiert und selbst dann geschickt in den dramatischen Fluss eingebettet. Ein gutes Beispiel ist die Rolle des Königs, der in der Oper keine bedeutenden Momente für sich allein hat und daher ständig seine Gefühle (vor allem seine verborgene Liebe zu Sylvia) in frustrierten Nebenbemerkungen und unvorhersehbaren Ausbrüchen zum Ausdruck bringen muss. Das extremste Beispiel für diese Tendenz ist das Ende des zweiten Aktes, wo ein Ensemble verwirrter Emotionen aller bedeutenden Figuren durch eine schmerzhafte Liebeserklärung des Königs („Ô mon ange que j’implore“) zu einem mitreißenden lyrischen Höhepunkt gebracht wird. Die Melodie mit ihrer konventionellen Polonaise-Begleitung könnte leicht aus einer früheren Periode in Donizettis Laufbahn stammen; allerdings wäre sie in dieser Zeit eine Solo-Cabaletta gewesen, ein ungezügelter Ausdruck persönlicher Emotionen. Hier ist sie jedoch umso kraftvoller, als es zu einer Unterdrückung verdrängter Emotionen wird, die in die Öffentlichkeit des Hofes eingebettet ist und von den widersprüchlichen Reaktionen der anderen umgeben und stark eingeschränkt wird.

„L´ange de Nisida“: Alfonso und Leonora in einem Stich von Juan Serra Pausas zur Oper „La Favorita“ um 1900/ Wiki Esp.

Ein weiteres gutes Beispiel ist der Fall von Leone, dem Tenorhelden der Oper. Leone hat zwei prominente langsame Arien, eine ganz am Anfang, die andere zu Beginn des vierten Aktes. Beide sind einzigartig in L’Ange und wurden nie wiederverwendet. Kein Wunder, wenn man bedenkt, wie eng sie in ihre Umgebung eingebaut sind. Am originellsten ist jedoch die Art, in der beide Arien – weit davon entfernt, ein uneingeschränktes Fest der Vokalität zu sein – nahtlos aus ihrer Orchesterumgebung herauszuwachsen scheinen. Tatsächlich ist seine Arie im ersten Akt („Dites-lui“) eher eine Erweiterung des eröffnenden Orchestervorspiels mit Worten, der instrumentalen Illustration des idyllischen Außenambientes der Inselhandlung der Oper. Die Cabaletten, die nach traditionellen Erwartungen langsamen Arien folgen, sind nirgendwo zu sehen. In Leones Fall gibt es jedoch tatsächlich eine Cabaletta: Sie erscheint in einer eigenständigen Nummer, in der Leone seine neu erlangte Freiheit feiert („Quelle ivresse et quel délire“). Und auch hier werden die traditionellen Erwartungen enttäuscht: Obwohl „Quelle ivresse“ die erwartete Zwei-Vers-Struktur besitzt, wird die zweite Strophe durch neue Stimmungen ausgelöst und unterscheidet sich in musikalischen Details deutlich. Einmal mehr wird ein konventioneller „eingefrorener“ Moment mit einfachen Mitteln stärker auf die Entwicklungen im Drama abgestimmt.

Wie bei vielen Oper dieser Zeit sind es mehrteilige Duette (und nicht Arien), die zu den wesentlichen Bausteinen des musikalischen Dramas von L’Ange werden. Womöglich vorhersehbar, wurden die beiden konventionellsten Duette, sowohl für Sylvia als auch für Leone, in La Favorite wiederverwendet, wenn auch in beiden Fällen mit Anpassungen der unteren Tessitura der Heldin dieser Oper. Die Tatsache, dass diese beiden Duette den alten italienischen Konventionen folgen, ist nicht so überraschend. Donizetti erhielt schließlich den Auftrag, L’Ange de Nisida für das Pariser Théâtre de la Renaissance zu schreiben, nachdem dort eine französischsprachige Fassung seiner Lucia di Lammermoor mit großem Erfolg gespielt worden war, deren zweibekanntester Moment (nach der Wahnsinnsszene) das Liebesduett im ersten Akt ist.

„L´ange de Nisida“: die engliche Primadonna Anna Thillon, für die der Librettist Gustave Cloez die Partie der Sylvia de Linarès vorsah/ Wiki

Ganz anders ist das Duett zu Beginn des zweiten Aktes von L’Ange zwischen Sylvia und dem König. Wie so oft in dieser Oper, wird die Hauptbegegnung zwischen diesen komplexen, konfliktreichen Charakteren durch ein erweitertes Vorspiel der Szenerie eingeleitet, dessen gewundene Violinlinien etwas von der Zweideutigkeit und Geheimhaltung ihrer Vereinigung zum Ausdruck bringen. Es folgt ein Moment der Verzweiflung, als Sylvia erzählt, wie sie ahnungslos in diese Beziehung hineingezogen wurde: eine Passage, in der der der König nichts weiter tun kann, als sie fortwährend zu bitten, sie möge schweigen. Aber dann, genau an diesem Punkt, wo man einen abschließenden gefühlvollen Abschnitt der gegenseitigen Angst erwarten könnte, driftet das Duett in Sylvias nostalgische Erinnerungen an ihre Heimat ab. In einem anschließenden Intermezzo beteuert der König neuerlich seine Liebe; wider alle Erwartungen vereinen sie sich dann in einer Wiederholung von Sylvias Erinnerungen und singen jetzt in glückseligen parallelen Abständen. Es ist in vielerlei Hinsicht die schönste Liebesmusik der gesamten Oper – doppelt ergreifend, da sie von zwei Charakteren gesungen wird, die diesen Glückszustand nur erreichen können, wenn sie gleichzeitig ihre eigenen separaten Traumwelten bewohnen.

Einer der bemerkenswertesten Aspekte von L’Ange ist der Reichtum und die Komplexität der großen Ensembles: Es gibt derer nicht weniger als drei, in der Mitte und am Ende des zweiten Aktes sowie, das grandioseste von allen, am Schluss des dritten Aktes. Solch imposanten szenischen und klanglichen Höhepunkte würde man in einer französischen Grand opéra erwarten (und tatsächlich wurden zwei davon, das erste und das dritte, mehr oder weniger stückweise in La Favorite integriert). Aber es ist ein Tribut an das Théâtre de la Renaissance (oder vielleicht ein Hinweis darauf, warum der Veranstaltungsort ohne staatliche Subventionen schließlich bankrott wurde), dass Donizetti der Meinung war, sich dort derartiger Ressourcen bedienen zu müssen. Jedes Ensemble hat seine eigene Form und Resonanz, und ein jedes wird durch einen entscheidenden Moment im Verlaufe des Dramas unterbrochen (die Ankunft des Mönches und die Denunziation Sylvias; Leones leichtgläubiges Angebot, sie zu heiraten; seine endgültige Erkenntnis, dass er betrogen wurde). Das Grandioseste von allem ist das sog. largo concertato (der zentrale langsame Satz), mit dem der dritte Akt endet, ein Meisterwerk kontrollierter Entwicklung und harmonischer Raffinesse.

Donizettis verschollene Oper: „L´ange de Nisida“, nun restauriert und aufgenommen bei Opera Rara

Es ist offensichtlich, dass die prominentesten festen Formen von L’Ange de Nisida, auch wenn sie teilweise aus anderen Werken stammen und später unterschiedlich entwickelt wurden, in dieser Oper alle eine einmalige und zwingende Gestalt angenommen haben. Es bleibt jedoch ein weiterer formaler Bestandteil des Werkes, ein Aspekt, der selten hinsichtlich der Opern jener Epoche besprochen wird, aber in vielerlei Hinsicht grundlegend ist für ihre Individualität. Ich beziehe mich auf die Passagen der freien Deklamation, die „Gespräche“, die normalerweise einer fixierten Formgebung vorausgehen. Zu Donizettis Zeiten waren diese Abschnitte bereits sehr weit vom formelartigen, fortlaufend begleiteten recitativo secco entfernt, welches man einige Jahrzehnte zuvor findet. Nun hatte es sich zu einem orchestral begleiteten dramatischen Dialog entwickelt, oftmals von bemerkenswerter Gewandtheit und Originalität. In L’Angle de Nisida zum Beispiel bestand eine der großen Herausforderungen Donizettis darin, diese Gespräche zu nutzen, um die manchmal gewundenen Feinheiten der Handlung voranzubringen. An solchen Wendungen und Verdrehungen ist stets Don Gaspar beteiligt, der beständig unzuverlässige Motor der Handlung, wobei er für die bei L’Ange charakteristische und höchst individuelle Verflechtung des Komischen und Tragischen verantwortlich ist. Ein gutes Exempel ist der Aufbau des Finales des zweiten Aktes. Anfangs führt ein schräges, rhythmisch ungleiches Steicherthema zu einer Atmosphäre unkontrollierter, kopflastiger Aktivität, während Don Gaspar seinen „listigen Plan“ improvisiert. Aber als er sich an Leone und dann an Sylvia wendet, verändert eine Reihe energischer orchestraler Einwürfe die Stimmung: Momente des Optimismus und der Energie (Leone) und Momente der stolzen Resignation (Sylvia) sind alle in kleine musikalische Gesten eingeschlossen. Allmählich steigt die Spannung, das Orchester wird regelmäßiger, und bevor man es weiß, steht man vor dem eigentlichen Finale.

„L´ange de Nisida“: Konzert 2018 in London/ Foto OR/ Russell Duncan

Solche Passagen mit Sparsamkeit, Anmut und dramatischer Energie zu konstruieren, war eine von Donizettis beständigen Fähigkeiten, zumal sich die Herausforderungen mit jeder Oper änderten. Aber selbst unter seinen späteren Werken ist die schiere Vielfalt der Ange-Rezitative, ihr ständiges Pendeln der Formen, einzigartig und stellt die Interpreten vor gewaltige interpretative Herausforderungen. Ein anderes Beispiel vom Anfang des dritten Aktes wird dies weiter verdeutlichen. Wie im vorherigen Beispiel führt eine belebte Streicherfigur Don Gaspar in eine Stimmung energischer Tatkraft, diesmal voller Furcht, als er erkennt, dass sein Plan, das Problem der Maitresse des Königs zu lösen, aufgeht. Der König tritt dann aus Sylvias Wohnung heraus, begleitet von einem schönen Orchestermoment (Flöte, Violinen und Celli stimmen die Melodie an, die Streichertremoli und das Fagott unter sich). Er spricht Don Gaspar an, der diese Melodie wiederholt: „De la cérémonie, enfin, l’heure s’avance …“ (Die Zeit für die Zeremonie [d. h. die arrangierte Ehe zwischen Leone und Sylvia] nähert sich schnell …). Die Melodie kehrt wenige Augenblicke später wieder zurück, doch diesmal wird sie abrupt umgelenkt, als Don Gaspar widerstrebend seine Sorgen zugibt und den eifersüchtigen Verdacht des Königs weckt. Es mag einige Leser überraschen, dass diese Melodie, insbesondere ihre Auswirkungen auf die königliche Stimmung in dieser entscheidenden Szene, während der Klavierproben zur vorliegenden Aufnahme zu einer lebhaften und lang andauernden Debatte zwischen Dirigent, Interpreten und anderen Interessierten führte. War es für einen flüchtigen Moment lang eine musikalische Reflexion von etwas, was man auf der Bühne nicht gesehen hat: ein Moment der zufriedengestellten Sehnsucht des Königs, brüsk in Frage gestellt durch Don Gaspar? Wie so häufig, kann es keine eindeutige Antwort geben. Die schiere Einfachheit der melodischen Inspiration täuscht und verdeckt eine Komplexität und Mehrdeutigkeit des Ausdrucks, wie sie nur die größten Dramatiker erreichen können.

.

Über L’Ange de Nisida gäbe es noch so viel mehr zu sagen: über die subtile und abwechslungsreiche Verwendung des Chores, der sich von einfachen Einwohnern Nisidas zu routiniert Feiernden zu nachtragenden, neidischen, möglicherweise rebellischen Höflingen wandelt; oder über den meisterhaften Einsatz des Lokalkolorits, von der pastoralen Welt von Nisida am Anfang bis zur düsteren Klosteratmosphäre des letzten Aktes; über die gewagten Orchesterkombinationen und den Einsatz von Soloinstrumenten (vor allem des Solohorns), beinahe wie Figuren im Drama. Es wurde indes genug gesagt, um deutlich zu machen, dass, wo immer die Musik herkam und wohin sie auch gehen mag, ihre Platzierung in der einzigartigen Welt von L’Ange de Nisida als ein Testament für den Musikdramatiker Donizetti bleibt, besonders seine Fähigkeit zur Entwicklung und Selbsterneuerung. Roger Parker ((aus dem Englischen übersetzt von Daniel Hauser)

.

.

Den Artikel von Walter Wiertz entnahmen wir in Ausschnitten dem Mitteilungsblatt August 2018 der Freunde der Musik Gaetano Donizettis Wien – wir danken dem Autor und Alfred Gänsthaler für die liebenswürdige Genehmigung zur Übernahme.

Nach Bouillys Memoiren basiert der Stoff auf einer wahren Begebenheit aus der Revolutionszeit,

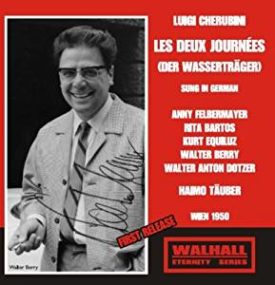

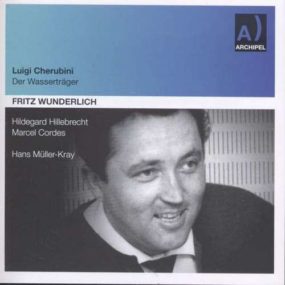

Nach Bouillys Memoiren basiert der Stoff auf einer wahren Begebenheit aus der Revolutionszeit, Les deux journées ist formal als Opéra comique gestaltet

Les deux journées ist formal als Opéra comique gestaltet Die Uraufführung von Les deux journées am 16. Januar 1800 im Pariser Théâtre Feydeau

Die Uraufführung von Les deux journées am 16. Januar 1800 im Pariser Théâtre Feydeau

Die Handlung der Oper Cherubinis in wenigen Worten:

Die Handlung der Oper Cherubinis in wenigen Worten:

Von einer italienischen Bühne wie der

Von einer italienischen Bühne wie der

Wie jedes Jahr führte auch

Wie jedes Jahr führte auch

Aubers Ensemblemechanik verdankt einiges

Aubers Ensemblemechanik verdankt einiges

Bei Chant-Du-Monde konnte man noch bis vor 10 Jahren viele dieser Rundfunkübernahmen erwerben, so auch den wunderbaren

Bei Chant-Du-Monde konnte man noch bis vor 10 Jahren viele dieser Rundfunkübernahmen erwerben, so auch den wunderbaren

Ethel Semser

Ethel Semser

1949 zog sie mit ihrem Ehemann, dem Maler und Bildhauer Charles Semser, nach Paris

1949 zog sie mit ihrem Ehemann, dem Maler und Bildhauer Charles Semser, nach Paris

Mit wenig Gewinn hörte ich

Mit wenig Gewinn hörte ich

In kursiver Schrift äußern sich Personen in der Ich-Form, die auf den letzten Lebensabschnitt Schmidts Einfluss nahmen oder Zeugen seines Leidens waren. Dazu gehören zwei junge Mädchen, die mehrfach zu Wort kommen, die, durch einen Illustriertenartikel animiert, versuchen, mit ihm Kontakt aufzunehmen, ihn sogar zum Singen zu bewegen. Eine von ihnen behauptet als über Achtzigjährige, er habe für sie gesungen. Mehr am Herzen dürfte dem Autor der Mitverantwortliche für die harte Behandlung der Juden in der Schweiz gelegen haben. In einem Streitgespräch mit der mitfühlenderen Gattin gerät er, wohl wegen seines schlechten Gewissens, in Wut, beschließt danach, sich bei ihr zu entschuldigen, denn „das gehört sich so“, nicht aber eine Revidierung der Meinung über Flüchtlinge, 9000 an der Zahl und Schmidt unter ihnen derjenige, dessen bessere Behandlung den mächtigen Nachbarn, Hitler-Deutschland, hätte reizen können. Diese Figur und die des Professor Brunner aus dem Hospital, der Schmidt für einen Simulanten hält, lassen vermuten, dass der Autor mit seinem Buch eine Diskussion über die Flüchtlingspolitik damals und heute der Schweiz und nicht nur dieser auslösen möchte.

In kursiver Schrift äußern sich Personen in der Ich-Form, die auf den letzten Lebensabschnitt Schmidts Einfluss nahmen oder Zeugen seines Leidens waren. Dazu gehören zwei junge Mädchen, die mehrfach zu Wort kommen, die, durch einen Illustriertenartikel animiert, versuchen, mit ihm Kontakt aufzunehmen, ihn sogar zum Singen zu bewegen. Eine von ihnen behauptet als über Achtzigjährige, er habe für sie gesungen. Mehr am Herzen dürfte dem Autor der Mitverantwortliche für die harte Behandlung der Juden in der Schweiz gelegen haben. In einem Streitgespräch mit der mitfühlenderen Gattin gerät er, wohl wegen seines schlechten Gewissens, in Wut, beschließt danach, sich bei ihr zu entschuldigen, denn „das gehört sich so“, nicht aber eine Revidierung der Meinung über Flüchtlinge, 9000 an der Zahl und Schmidt unter ihnen derjenige, dessen bessere Behandlung den mächtigen Nachbarn, Hitler-Deutschland, hätte reizen können. Diese Figur und die des Professor Brunner aus dem Hospital, der Schmidt für einen Simulanten hält, lassen vermuten, dass der Autor mit seinem Buch eine Diskussion über die Flüchtlingspolitik damals und heute der Schweiz und nicht nur dieser auslösen möchte.

Mit Nézet-Séguin hat diese Neueinspielung Thielemanns doch eines gemeinsam:

Mit Nézet-Séguin hat diese Neueinspielung Thielemanns doch eines gemeinsam: Die

Die

Dennoch empfinde ich heute mancher dieser Opernaufnahmen – Crespin berichtete auch, wie unfrei sie sich im Studio fühlte – etwas steif und flach, darunter die

Dennoch empfinde ich heute mancher dieser Opernaufnahmen – Crespin berichtete auch, wie unfrei sie sich im Studio fühlte – etwas steif und flach, darunter die  Neben den französischen Arien – die sie mit Grandeur und Glanz und exemplarischer Diktion und Distinktion erfüllt – sind es tatsächlich die beiden

Neben den französischen Arien – die sie mit Grandeur und Glanz und exemplarischer Diktion und Distinktion erfüllt – sind es tatsächlich die beiden

Es sind eigentlich für die Sammler ihre

Es sind eigentlich für die Sammler ihre  Dem

Dem