Petra Lang ist ohne Zweifel eine der international hochgefragtesten Künstlerinnen, ehemals Mezzosopranistin und nun im großen Sopranfach zu Hause. Die Details ihrer Biographie sind auf ihrer website und in internationalen Kritiken nachzulesen. Spannender will uns ein Gespräch mit einer denkenden Künstlerin erscheinen, die sich – auf der Grundlage eigenen Erlebens und Werdens – Gedanken zum Gesang heute und zum Singen überhaupt macht. Wie kommt jemand (Petra Lang) zum Gesang, wie sieht sie sich und die Gesangsszene? Fragen an Petra Lang also.

Drei Worte zu Ihren Lernerfahrungen: Welche Musik hörten Sie als Kind in Frankfurt? Meine Eltern besaßen eine große Schallplattensammlung. So konnte ich schon früh Opern- und Operetten-Aufnahmen und Sängerportraits von z.B. Anneliese Rothenberger, Erna Berger, Maria Callas, Christa Ludwig, Fritz Wunderlich, Jan Kiepura, Helge Rosvaenge, Jussi Björling und Dietrich Fischer-Dieskau hören. Ganz ehrlich: Diese Musik mit Gesang fand ich viel spannender als meine Märchenschallplatten.

Petra Lang/ Foto Ann Weitz , Düsseldorf/www.petralang.com/

Hat die Oper Sie schon immer angesprochen? Welches war die erste Oper, die Sie live sahen und was hat das bei Ihnen ausgelöst? Oper mit ihren schönen Bühnenbildern und meist farbenprächtigen interessanten Kostümen hat mich schon früh begeistert. Und vor allen Dingen die Dimensionserweiterung der Szene machte die Musik für mich noch viel direkter erlebbar und regte meine Fantasie an. Die Fledermaus hinterließ einen großen Eindruck. Mein Vater erzählte mir die Geschichte vorher, hörte mit mir gemeinsam die Aufnahmen an, und so konnte ich quasi „meine“ Fassung schon lange für mich in Gedanken durchspielen, bevor ich sie dann live auf der Bühne sehen konnte. Über die Jahre haben mich viele interessante Produktionen der Oper Frankfurt auf diese Weise inspiriert: Neuenfels’ Aida, eine viel diskutierte Götterdämmerung, Tristan und Tannhäuser mit Spas Wenkoff, Turandot mit Birgit Nilsson, Plácido Domingo als Manrico und später auch als Dirigent der Fledermaus. Die Liste der großen Namen ließe sich noch lange fortsetzen. Vor allen Dingen hatte ich die Möglichkeit viele Vorstellungen mehrmals zu besuchen, und so konnte ich schon früh lernen, dass Sänger in der gleichen Rolle an verschiedenen Abenden unterschiedlich disponiert sein können. Dies war für mein eigenes Singen und Unterrichten und vor allen Dingen für die Beurteilung von Sängerleistungen und den Prognosen für eine mögliche sängerische Entwicklung sehr wichtig. So lernte ich im Laufe der Zeit, Parameter für diese Beurteilung mit einzubeziehen und diese so weit wie möglich zu erweitern und so zu beeinflussen, dass meine eigene Leistung möglichst stabil wird. Diese Herangehensweise gibt dem Sänger Raum für die Entwicklung, die nun einmal nötig ist, um lange gesund zu singen und so seinen Weg zu finden und zu gehen. Das schien früher der Normalfall zu sein. Viele ältere Sängerkollegen sagten mir immer wieder, dass man eine Partie erst wirklich beherrsche, wenn man sie mindestens zwanzig Mal gesungen hat. Und dann erst beginnt die spannende Zeit, in der sich die Rolle entwickeln kann.

Wie haben Sie „entdeckt“, dass Sie eine Stimme haben, wie konnten Sie diese so konstant bis zum heutigen Tage weiterentwickeln? Und ich habe immer gesungen. Noch bevor ich sprechen konnte, habe ich gesungen. Ich fand die Hüte meiner Großmutter sehr „anziehend“ und wickelte mich in ihre Tischdecken, die ich zum Kleid mit Schleppe umfunktionierte und zog so singend und spielend, „meine“ Geschichten erfindend, durch das Haus. Das war großer Spaß! Wir haben zu Hause und in der Schule viel gesungen. Jedoch war ich häufig erkältet, was das Singen einschränkte, und es war leichter mit Violine oder Viola in Orchestern oder in der Kammermusik „unterwegs“ zu sein. Ich habe Violine studiert und habe einen musikpädagogischen Abschluss mit Hauptfach Violine. So konnte ich ein breites Musik-Repertoire kennenlernen und vor allen Dingen Präzision und Disziplin als wichtige Faktoren für das Musizieren als selbstverständlich annehmen. Ich wurde Lehrerin für Violine, Viola, Musikalische Früherziehung und Musikalische Grundausbildung. Das Unterrichten und die Arbeit mit Kindern hat mich sehr erfüllt, jedoch auch vor das Problem gestellt, dass ich für diese Arbeit den richtigen Stimmgebrauch erlernen sollte. Durch eine Namensverwechslung bekam ich gegen Ende des Violin-Studiums Stimmbildung und dachte mir, dass ich die Chance nutze, zu lernen, wie man „richtig“ spricht, bevor man am Institut den Fehler bemerkt. Meine damalige Lehrerin Gertie Charlent meinte, dass es sich rentieren würde, weil ich eine schöne Stimme hätte und meldete mich einfach für die Aufnahmeprüfung zum zweiten Hauptfach an. Diese habe ich, wieder mit einer schweren Erkältung, bestanden. Mit Hilfe ihres alten HNO-Arztes konnten wir dann mein Gesundheitsproblem in den Griff bekommen. Er sagte, dass ich immer in der Praxis vorbeikommen könne, wenn ich „ein irgendwie komisches Gefühl im Hals“ hätte und dass ich so lernen solle, mein eigener Therapeut zu werden. So konnte ich in relativ kurzer Zeit lernen, meinen eigenen Zustand einzuordnen, meist die Nahrungsmittelauswahl anzupassen oder zu ändern und mit einfachen Hausmitteln dann selbst zum eigenen Wohlfühlen beitragen. Über die Jahre fand ich immer wieder HNO-Ärzte, die mich auf diese Weise anregten, mich mit meiner Gesundheit aktiv auseinander zu setzen, da man als Sänger sehr schnell wissen muss, ob man singen kann oder nicht, ob man einen banalen Infekt hat, eine Heilkrise oder vielleicht auch eine ernstere stimmliche Erkrankung hat. Diese „Gesundheitserziehung“ half mir in meiner Karriere sehr und hat mir vor allen Dingen geholfen, Schwierigkeiten zu erkennen, bevor sie zum echten Problem wurden. Ich habe dadurch auch einen viel bewussteren Umgang mit meiner Stimme angestrebt und versucht, schadhafte Methoden oder Techniken zu vermeiden.

Petra Lang: Brünnhilde in Wagners „Götterdämmerung“ am Grand Théâtre de Génève/ Foto Carole Parodi (mit Dank an die Pressestelle des Grand Théâtre)

Meine erste Lehrerin hat mich auch früh zu Meisterkursen geschickt, weil sie sagte, dass man als Sänger immer „im Entwicklungsprozess“ ist und offen sein sollte für Neues. Im Laufe der Jahre konnte ich wichtige Impulse von Sängern bekommen, die selbst lange aktiv auf der Bühne gestanden haben und mir so ihre Erfahrungen direkt weitergeben konnten: Judith Beckmann, Brigitte Fassbaender, Dietrich Fischer-Dieskau, Peter Schreier, Hans Hotter und Ingrid Bjoner, die dann für 17 Jahre meine Lehrerin wurde. Großen Einfluss hatte auch Astrid Varnay, die schon früh meine Potenz für das dramatische Repertoire erkannte und mich sehr gut darauf vorbereitet hat – auch wenn ich zu dieser Zeit noch nicht den Schritt zu Wagners Heroinen sah. Ich hatte schon früh das Glück gehabt, mit guten Kollegen singen zu dürfen und auf gute Coachs und Repetitoren zu treffen – Kollegen, die ich fragen konnte, die mir auch einmal eine Warnung zukommen ließen oder mir ehrliche Wege zur Realisierung zeigten, die mir auch in der täglichen Arbeit zu einer Weiterentwicklung halfen. Ingrid Bjoner als auch Astrid Varnay betonten immer, dass man in diesem Beruf nur gesund „hinten“ ankommt, wenn man lernt, auf seine Stimme zu hören und wenn man versucht, sich nicht von Status und wirtschaftlichen Gesichtspunkten leiten zu lassen. Das kann eine schwere Prüfung sein – gerade, wenn es um Partien geht, die man gerne singen möchte. So wurde ich oft in meiner Karriere nach z.B. Elektra gefragt. Da gab es lange Gespräche mit Dirigenten und Regisseuren, die mir immer das Gefühl vermittelten, dass ich diese Partie mit „ihnen“ machen kann. Diese Frau auf der Bühne darzustellen, wäre ein großer persönlicher Wunsch. Die Töne kann ich singen. Jedoch verfügt meine Stimme nicht über das nötige Metall, um hier wirklich dauerhaft reüssieren zu können. Ich habe wirklich große Sängerinnen dieser Partie live gehört und weiß, welche stimmlichen Voraussetzungen man mitbringen muss, um hier erfolgreich zu sein. Das scheint heute Niemanden mehr zu interessieren. Ich hörte oft: „Wenn Sie keine Elektra singen wollen, dann wäre ja wohl der Weg ins Charakterfach mit Amme oder Küsterin die Option.“ Diesem Denken liegen rein wirtschaftliche Interessen zu Grunde, ohne zu berücksichtigen, was meine Stimme wirklich leisten kann. Ich habe dank meiner Lehrer früh gelernt, auf mich aufzupassen und wirklich nur die Schritte zu gehen, die ich auch gehen kann. NEIN ist das wichtigste Wort für einen Sänger, und ich habe es häufig benutzt. Und es war auch sehr hilfreich zu wissen, dass ich immer eine andere Berufsoption hatte. Es kann mit dem Sängerberuf von heute auf morgen aus sein: durch gesundheitliche Beeinträchtigungen, durch stimmlichen Verschleiß, durch Erreichen des Rentenalters des entsprechenden Faches oder dass man einfach nicht mehr „flavour of the month“ ist. Da ist es immer gut, einen Plan B parat zu haben, der dann auch sofort greift.

Natürlich gehört auch eine ganz große Portion Glück dazu, dass ich dann trotzdem, die richtigen Partien zur richtigen Zeit singen darf und mit den richtigen Regisseuren und Dirigenten arbeiten durfte, um mich zu der zu entwickeln, die ich heute bin. Es war ein großes Glück, dass ich drei Jahre von Angelo Loforese lernen durfte und durch ihn noch einen Einblick in alte italienische Gesangstechniken bekommen konnte. Ich habe zwar immer, wenn ich in New York oder in London war, mit alten (italienischen) Coachs gearbeitet. Jedoch konnte mir keiner so plastisch und direkt diese eigentlich ganz einfachen Dinge zeigen. Wichtig war für mich auch, dass mein Mann, der als Vocal Coach arbeitet, mir immer konstruktiv und direkt gesagt hat, wo ich was verändern sollte. Es ist schon sehr hilfreich, einen vertrauensvollen Menschen mit Ohren zu haben, der ehrlich mit mir umgeht. Eigentlich ist für mich immer der Weg das Ziel. Wenn es Probleme zu lösen gibt, sehe ich diese immer als Aufgabe, der ich mich jetzt stellen sollte und bei der ich ein „gesundes“ Weiterkommen im Rahmen meiner Möglichkeiten anstreben sollte. Entscheidend ist, zu akzeptieren, dass man nicht auf einen Knopf drückt und dann entsteht sofort der fertige Sänger. Das Abrufen und Selbstverständlich-werden von muskulären Abläufen benötigt eine gewisse Zeit. Das kann man sehr gut bei Sportlern sehen, die auch eine Weile benötigen, bis sie Meister ihres Faches sind. Bei uns Sängern kommen noch die intellektuelle Auseinandersetzung mit Inhalt und der Projektion des Sinnes von Wort und Musik unter musikalischen und szenischen Gesichtspunkten dazu. Selbstverständlich sollte man dies alles in einem gewissen zeitlichen Rahmen realisieren können. Astrid Varnay sagte mir, dass man gut vorbereitet sein muss, um dann abzuliefern und dass man auch akzeptieren sollte, dass der Sängerberuf nichts für einen ist, wenn es nach einer gewissen Zeit nicht mit der Singerei klappt.

Petra Lang: Brünnhilde in Wagners „Siegfried“ am Grand Théâtre de Génève/ Foto Carole Parodi (mit Dank an die Pressestelle des Grand Théâtre)

Was bedeutet für Sie „gesund“ und speziell „stimmgesund“? Ich versuche, meine Ressourcen optimal zu nutzen und meine Möglichkeiten zu erweitern. Ich akzeptiere jedoch natürliche Grenzen, die ich nicht oder noch nicht überschreiten kann als gegeben. Mein Vorbild war immer meine alte Lehrerin, die im Alter noch eine völlig intakte und schöne Stimme hatte und ihren Schülern alles vormachen konnte. Ich hörte sie, siebenundsiebzigjährig, drei Wochen vor ihrem Tod, einer Studentin blitzsaubere, präzise Koloraturen der Königin der Nacht vorsingen. Das war schon sehr beeindruckend! Es gab früher viele Sänger, die stimmgesund aus dem Beruf schieden. Einfach weil sie immer im Rahmen ihres Faches und mit ihren stimmlichen Mitteln gesungen haben. Sicher besteht gerade bei den dramatischen Fächern eine größere Gefahr für einen frühen Verschleiß. Dieser ließe sich in den meisten Fälle durch kluge Rollenauswahl, zeitlich angepasste Planung und stabile Technik vermindern.

Für uns Sänger ist natürlich eine stabile Gesundheit wichtig. Neben einer entsprechenden Physis spielt auch die Ernährung eine große Rolle. Vielleicht kann man als junger Mensch noch einiges ausgleichen, jedoch mit fortschreitendem Alter wirken sich ernährungsbedingte Krankheiten im Sängerberuf noch stärker aus als bei der „Normalbevölkerung“. Wenn ich hier nur an die Auswirkungen der mit dem Metabolischen Syndrom verbundenen Krankheiten denke. Aus rein optischen Gründen ist es für adipöse Sänger heute mit den vielen Video-Mitschnitten sehr schwierig. Mit dem Übergewicht kommen häufig z.B. Atemnot, Probleme des Bewegungsapparates, Müdigkeit und mangelnde Ausdauer, Infekt-Häufigkeit und vieles mehr hinzu, erschweren die Belastbarkeit des Sängers und führen zu Einschränkungen in der Berufsausübung.

Die dramatischen Fächer, die großen physischen Einsatz, eine hohe Ausdauerleistung bei angemessener Flexibilität fordern, kann und sollte man beispielsweise erst in einem relativ fortgeschrittenen Alter nach entsprechender Entwicklung über lyrische Partien singen. Hier kann es hilfreich sein, ganz genau zu wissen, was man wann zu sich nehmen sollte, um die Leistungsfähigkeit zu optimieren. Ein Profi-Leistungs-Sportler ist in diesem Alter schon lange im wohlverdienten Ruhestand.

Petra Lang/ Foto Ann Weitz, Düsseldorf/ website Petra Lang

Ich durfte schon früh Systemische Tiefenentgiftung via Darm erlernen, habe mich viele Jahre mit Sporternährung beschäftigt, habe eine Food Coach Lizenz und einen Ernährungsberater-Abschluss, habe Ernährungsberatung in meinem privaten und beruflichen Umfeld gegeben und konnte so vor allen Dingen für mich selbst eine positive Stabilisierung mit relativ einfachen Ernährungsstrategien bewirken.

Welche Gesichtspunkte sind für Sie noch wichtig für eine lange und erfolgreiche Sängerkarriere und welche Methoden wenden Sie unterstützend an? Für mich als Sängerin war es immer wichtig, zu einem bestimmten Termin, an einem bestimmten Ort, meine Leistung auf den Punkt gebracht abrufen zu können. Dazu musste ich, neben der gesundheitlichen Stabilität, ein gutes, realistisches Zeitmanagement erstellen und durchführen und vor allen Dingen lernen, meinen Körper rasch zu regenerieren: Stimmlich, physisch und mental. Dies auch mit möglichst einfachen, natürlichen Mitteln und Methoden. So gehören für mich Krafttraining, Gymnastik, Schwimmen, Spaziergänge und Tai Chi als auch Massagen, Sauna und Bäder zur regelmäßigen Routine. Ich wende seit Jahren Autogenes Training, Progressive Muskelentspannung nach Jacobson und Akupressur an und habe Abschlüsse als Entspannungstrainerin und Kursleiterin für PME, AT und Selbsthypnose. Ich habe in den vergangenen vierzehn Jahren Klangmassage Ausbildungen und viele Weiterbildungen in diesem Bereich absolviert und bin Zertifizierte Klangmassagepraktikerin der Steinbeis-Hochschule Berlin.

Ich habe meine Partien immer neben und lange vor der eigentlichen Probenphase im Theater, mit Regieassistenten, Dramaturgen und Psychologen erarbeitet, alle möglichen Aspekte der Rolle und ihres Umfeldes durchleuchtet, versucht, meine Körpersprache in das zu kreierende Rollenportrait einfließen zu lassen oder wenn nötig, auch radikal zu verändern. So konnte ich auch psychische Belastungen, die sich durch Inhalte und Wirken bestimmter Rollen ergeben, gut be- und verarbeiten. Es war für mich anfangs nicht so einfach, als Cassandra gewissermaßen immer gegen Wände zu rennen, als Judith gegen die eigenen Wertvorstellungen für eine Partnerschaft und Liebe insistierend, jede Zukunft mit Blaubart unmöglich zu machen. Und es braucht ganz schön viel Mut als wirklich böse Ortrud auf die Bühne zu gehen! Aber nur so werden die Figuren lebendig. Darum geht es mir beim Theater. Diese Überhöhung ist für mich zwingend, sonst bleibt es Konzert im Kostüm. Das Singen als selbstverständliches Ausdrucksmittel einzusetzen ist immer mein Ziel. Das setzt auch hier stimmliche Kontrolle, regelmäßige Überprüfung und Anpassung der stimmlichen Mittel an die jeweilige körperliche Verfassung voraus.

Petra Lang: Ortrud im „Lohengrin“ unter Donald Runnicles an der Deutschen Oper Berlin, hier mit Gordon Hawkins/ Telramund/ Foto Marcus Lieberenz/bildbuehne.de/ mit Dank den Fotografen und an die Pressestelle der DOB

„Klangmassage“ – das klingt spannend! Peter Hess fand heraus, dass man mit auf dem Körper angeschlägelten Klangschalen einfach eine Entspannung erzeugen kann und entwickelte die nach ihm benannte Klangmethode. Sie fördert Gesundheit und Selbstwahrnehmung und steigert das körperliche Wohlbefinden und wird mit großem Erfolg in verschiedenen Bereichen wie Therapie, bei Demenzerkrankungen, in der Sterbebegleitung, bei Geburtsvorbereitung und Geburt, in Schule, Kindergarten, für Wellness und Entspannung eingesetzt. Vereinfacht gesagt, sucht sich der Körper die Klänge der Schale aus, die er momentan benötigt. Man kann sehr leicht in einen Entspannungs-Zustand kommen und so z.B. die Sinne schärfen, die Regeneration fördern, die Fantasie anregen, Ideen entwickeln und Probleme auf einer anderen Ebene bearbeiten. Mir erleichtern die Klangschalen das „Runterkommen“ nach einer Vorstellung, sie sind sehr hilfreich bei Jetlag und in Stress-Situationen und geben meinem Lernen eine andere Qualität. Ich verwende sie auch beim Unterrichten und kann hier bei Sängern eine leichtere Umsetzung durch das bewusstere Spüren des eigenen Körpers erreichen. Beim Singen setzen wir ja unseren Körper als Instrument ein, und die Schalen ermöglichen mit der Zeit eine andere Durchlässigkeit und Resonanz des Körpers. Und so nebenbei finde ich es einfach entspannend, sich zur Abwechslung mit Klängen zu beschäftigen, die man nicht selbst herstellen und auf „Richtigkeit“ überprüfen muss.

Was heißt das für Sie in der Praxis? Als Sängerin bin ich dem Komponisten verpflichtet, d.h., ich muss die Partitur genau umsetzen, die richtigen Töne zur richtigen Zeit singen, den Inhalt transportieren und diesen auch szenisch optimal präsentieren.

Wann haben Sie sich dann entschlossen, Sängerin zu werden und wie sah der Weg in den Beruf aus? Nach meinem Violin-Examen hatte ich eine sehr gute Stelle an der Musikschule in Rüsselsheim. Ich studierte gleichzeitig Gesang und besuchte Meisterkurse. So auch bei Ingrid Bjoner, die mich dann zur „Münchner Singschul’“ eingeladen hat. Nach dem Vorsingen für diesen Kurs wurde ich sofort ins Opernstudio der Bayerischen Staatsoper engagiert. So hat gewissermaßen das Schicksal entschieden, dass ich auf die Bühne gehen sollte. Mein Operndbüt war am 15. September 1989 das zweite Bauernmädchen im Figaro unter der Leitung von Wolfgang Sawallisch an der Bayerischen Staatsoper München. Und Cherubino, Dorabella, Ramiro, Rosina, Octavian, Suzuki waren meine Lieblingsrollen in jenen Jahren. Ich habe gerne Annina in Verdis La Traviata gespielt und habe mir mein erstes eigenes Auto mit dem Gastieren mit dieser Partie verdient.

Und wie fing das an mit Ihren Wagner-Partien? Und mit Ortrud? Ich sang schon 1992 die Waltraute in der Dortmunder Walküre. 1994 kam dann die Waltraute in der Götterdämmerung dazu, gefolgt von beiden Frickas. Von Braunschweig startete dann Brangäne ihre Reise in die Welt. Über die Jahre konnte ich dann nach und nach meine anderen Wagner-Rollen hinzufügen: Venus, Adriano, Kundry, Sieglinde, Brünnhilde, Isolde und Ortrud.

Astrid Varnay hat mir schon im Opernstudio prognostiziert, dass die Ortrud einmal „meine“ Partie werden würde und gab mir schon früh sehr viele hilfreiche Tipps. 1996 habe ich dann mit Ingrid Bjoner begonnen, an der Ortrud zu arbeiten und habe auch immer wieder Astrid Varnay kontaktiert, um mit dieser Rolle „weiter zu kommen“. 2003 habe ich dann beim Edinburgh Festival unter der Leitung von Donald Runnicles meine erste Ortrud gesungen. Die erste szenische Aufführung war dann 2006 in Wien, ein paar Tage nach dem Tod meiner beiden verehrten Lehrerinnen.

In der Folge hatte ich das große Glück, diese Partie mit großen Regisseuren arbeiten zu dürfen, die mich immer wieder dazu brachten, Grenzen zu überschreiten und mir Mut zum Extremen gaben. Über die Jahre und mit den Brünnhilde– und Isolde-Erfahrungen hat sich die Ortrud entwickelt. Sie wurde nicht leichter – aber noch differenzierter im Vergleich zu den ersten Anfängen.

Petra Lang/ Foto Ann Weitz, Düsseldorg/ website Petra Lang

Offenbar entwickeln Sie Ihre Partien immer weiter. Für mich steht die ganzheitliche Erfassung und Umsetzung der Vorgaben des Komponisten unter Berücksichtigung der Ideen und Übertragungen des jeweiligen Regisseurs im Vordergrund. Mein Opernschullehrer Harro Dicks sagte immer, dass das Herstellen der „Fliegenschisse“ – sprich der Noten – Voraussetzung für den Sängerberuf sei. Die große Kunst sei, durch die eigene Interpretation eine ehrliche, echte und wahrhafte Darstellung zu schaffen, die eine Überhöhung erzeugt. Nur dann hätte man ein „Recht“, auf die Bühne zu gehen und würden diesen Beruf auch lange ausüben dürfen. Sicher sehr extrem gedacht – mit viel Wahrheit. Bei Harro Dicks durfte ich lernen, dass auf der Bühne eine andere Dimension hinzukommen muss. Astrid Varnay hat mir direkte Methoden an die Hand gegeben, wie man Rollen analysiert und wie man dies sängerisch umsetzt. Ingrid Bjoner hat mir gezeigt, wie man diese „Bühnen-Übermenschen“ für sich verständlich und nachvollziehbar mit ganz einfachen, praktischen Assoziationen umsetzen kann. Es war ein langer Weg des Suchens und Probierens, dass diese Ausbrüche auf der Bühne auch stimmlich stabil und abrufbereit wurden. Wie schon gesagt: der Weg ist das Ziel. Ich durfte mich mit meinen Rollen entwickeln und so neue Farben finden. Das ist schon ein großes Geschenk!

Die extremste Entwicklung hat sicher meine Kundry erlebt, die über die Jahre, dank guter Regisseure, sehr viele Facetten gewann. Jedoch habe ich bei allem „Spiel“ nie die Basis aus den Augen verloren: alle Töne richtig und zum richtigen Zeitpunkt abzuliefern.

Wichtig für meine Entwicklung war neben dem richtigen und vorsichtigen Aufbau meines Opernrepertoires auch immer der stimmliche Ausgleich im Konzertbereich. Hier hatte ich kein Kostüm zum Verstecken, stand gewissermaßen „nackt“ auf der Bühne und musste allein mit stimmlichen Mitteln den Inhalt transportieren. In Liederabenden viele verschiedene Rollenportraits ohne äußere Hilfsmittel und nur im Gesicht und mit der Stimme zum Leben zu erwecken war und ist immer eine große Herausforderung. Es war immer ein großes Kompliment, wenn man meiner Mahler-Interpretation nicht den Wagner anhörte und dass ich umgekehrt meinen Wagner-Partien viele Farben und dynamische Schattierungen hinzufügen konnte.

Petra Lang/ als Cassandre (neben Marcus Brück/ Chorebe) in „Les Troyens“ von Berlioz an der Deutschen Oper Berlin/ Foto Matthias Horn/ mit Dank an die Pressestelle der DOB

Sie haben sehr viele Mahler-Aufführungen im Laufe Ihrer Karriere gesungen. Was macht diesen Komponisten so besonders für Sie? Die Werke Gustav Mahlers haben mir immer geholfen, in Bescheidenheit und Demut in der Realität anzukommen. Ich konnte meinen Erfolg nur erreichen, weil ich seiner Musik „diente“, jegliche persönliche Eitelkeit hintanstellen konnte und so eine große Befriedigung erfahren durfte. Seine Lieder und Symphonien waren wie Medizin für mich und meine Stimme. Die vielen Nuancen und Dynamikabstufungen, die es herzustellen galt, halfen, meine Stimme flexibel und jung zu halten. Man ist bei der Oper leicht versucht, nur auf Lautstärke und großen Ton zu gehen und vergisst, dass Muskulatur und Nerven, Stimme in Körper und Seele, einen Ausgleich und eine Regenerationsmöglichkeit benötigen. Und: Oper heißt nicht zwangsläufig nur: laut singen. Um alle Facetten einer Rolle und des Textes umzusetzen, bedarf es einer Stimme, die flexibel vom Mezza Voce zur Vollstimme in allen Registern an- und abschwellen kann. Kurz: eine gesunde, gut funktionierende Stimme!

Schreiben verschiedene Komponisten unterschiedlich für die Stimme? Gibt es für Sie verschiedene Ansatzpunkte? Ich versuche, immer dem Stil eines jeden Werkes gerecht zu werden, den Text gut zu transportieren und die jeweils benötigten Klang-Farben umzusetzen. Dies erfordert eine große Flexibilität. Rein technisch gesehen, entnehme ich diese Bandbreite einer Ausnutzung meiner stabilen technischen Möglichkeiten. Ich bin also flexibel in der Anpassung an den jeweiligen Stil, bei gleichbleibendem technischen Vorgehen. Der Pianist Jürgen Uhde sagte mir einmal, man müsse, vereinfacht gesagt, erkennen, ob eine Phrase Deklamation oder Melodie sei und sie dann entsprechend gestalten. Beethoven führt Stimmen oft sehr instrumental, während sich die vielen Farben in Mahlers Werken über eine feine Bearbeitung der Worte ergeben. Bei Wagner dominiert die Deklamation neben wunderbar melodischen Phrasen. Strauss’sche Frauenrollen leben von herrlichen, lang gespannten Melodiebögen in hoher Lage. Ich versuche, nie zu vergessen, dass, bei allem „Klang-Management“, wir Sänger den Text als Transportmittel des Sinns nie vernachlässigen sollten. Hilft die richtige Projektion der Worte doch auch die Stimme richtig zu platzieren und eine künstlerische Aussage zu machen.

Petra Lang/ Foto Ann Weitz, Düsseldorf/ website Petra Lang

Sie wurden sicher schon oft nach der Isolde gefragt. Warum haben Sie sich erst relativ spät entschieden, diese Partie zu singen? Ich hatte großen Respekt vor jeder Sängerin, die mit der Isolde auf die Bühne geht. Ich war immer vorsichtig und bin immer nur die Schritte gegangen, die ich auch wirklich gehen konnte. Die Isolde bekam ich schon früh angeboten – für mich zu früh. Als ich dann so langsam meiner Agentur grünes Licht für diese Rolle gab, wurde mir signalisiert, dass es genug Isolden gäbe und dass man mich nicht in dieser Partie sehen würde. Glücklicherweise verlor man in Bayreuth 2015 in der Probenzeit die Isolde, und Katharina Wagner fragte mich am Abend nach den Lohengrin-Sitzproben, ob ich die kommenden Tage die Isolde in den Tristan-Sitzproben übernehmen könnte. Ich sagte, dass man dann hören könne, wie Jemand diese Rolle singt, der halt 19 Jahre daneben gestanden hat. Ich bekam noch am Abend eine Probe mit dem Assistenten von Christian Thielemann und lernte die halbe Nacht die Partie. Nach der Probe für den ersten Akt hat man mir die Isolde in Bayreuth für die nächsten vier Jahre angeboten. Ich bekam noch die Chance, die Hauptprobe von der Seite mit Noten zu singen. Dies war für mich wichtig, um zu sehen, ob ich das überhaupt „überleben“ würde. Die Tristan-Hauptprobe fand ebenfalls wieder einen Tag nach der Lohengrin-Orchesterhauptprobe statt. Und es hat einen riesen Spaß gemacht. Dann kam die schwierige Phase des Studiums, während ich meinen vollen Kalender zu erfüllen hatte. Ich habe einige Male gedacht, dass ich vielleicht besser bei der Kundry geblieben wäre, worauf mein Mann immer wieder sagte: „Geh ans Klavier und studiere Isolde.“ In 2016 war dann die öffentliche Generalprobe in Bayreuth mein erster „Durchgang“ dieser Partie. Da braucht es schon gute Nerven. Kolleginnen haben mir immer wieder gesagt, dass man bei der Isolde nicht darüber nachdenken dürfe, wie lange und schwer diese Partie wirklich ist. Man sollte wissen, was man tut und darauf vertrauen, dass der Körper dann das Richtige macht.

Und die Brünnhilde? Bei der Brünnhilde muss ich eigentlich drei verschiedene Frauenstimmen abdecken: „Die Walküren-Brünnhilde ist bis auf die Hojotohos eine Mezzo-Partie“ (Originalton Ingrid Bjoner). Für die Siegfried-Brünnhilde, die eher eine jugendlich-dramatische Stimme voraussetzt, benötigt man neben der Tragfähigkeit auch sehr viele Pianofarben. Und die Götterdämmerungs-Brünnhilde ist ein ausgewachsener dramatischer Sopran mit einer guten Mittellage und einer stabilen, durchschlagkräftigen Höhe. Das eigentliche „Problem“ ist aber, dass Brünnhilde aus eben diesen drei Partien besteht und dass man einen Weg finden muss, diese aufeinanderfolgend, mit einem Tag Pause, zu singen. Das geht nur mit viel Disziplin und dem Wissen, wie man das herstellen kann und die richtigen stimmlichen Voraussetzungen für diese Umsetzung besitzt. Das erfordert schon Erfahrung im Sinne von wirklich gesungenen Partien auf der Bühne. Astrid Varnay sagte mir, dass die Walküre nichts mit dem Säugetier Wal oder Walross zu tun hat und damit auch keine Entschuldigung für übergewichtige Sängerinnen gegeben ist, die in ihrem eigentlichen, vermutlich deutlich lyrischeren Fach auf Grund ihres Körperumfangs nicht engagiert werden und sich in dieses Repertoire wagen. Brünnhilde ist ein junges, sportliches, energiegeladenes Mädel, das mit ihrem Pferd Grane durch die Lüfte reitet. Zum Kämpfen benötigt eine Amazone Muskeln – es braucht viel zu viel Energie und Zeit, um aus Fett Energie zu gewinnen – womit wir wieder bei der Ernährung angekommen wären.

Wie lernen Sie eine neue Partie wie Brünnhilde? Mit viel Zeit! Ich habe immer schon früh angefangen, meine Partien vorzubereiten, sie zu studieren, sie in die Stimme zu singen und in den Körper zu bekommen – lange bevor ich die Rollen akzeptiert hatte. Ingrid Bjoner riet mir immer, dass ich vorher wissen muss, ob und wann ich eine Partie singen kann, bevor ich einen Vertrag unterschreibe. Ich hatte das große Glück, dass ich über die Jahre in der Walküre Waltraute, Fricka und Sieglinde, in der Götterdämmerung Floßhilde, 2. Norn und Waltraute sang und so von den Brünnhilden-Sängerinnen viel lernen durfte. So war ich 20 Jahre mit Walküre und Götterdämmerung beschäftigt, bevor ich selbst meine erste Brünnhilde sang. Ich sang 19 Jahre lang Brangäne vor der Isolde. Die Erfahrung mit den anderen Partien im jeweiligen Stück ersetzt nicht die Arbeit an der großen Partie. Denn auch hier galt für mich immer, dass man Rollen nicht vom Zuhören lernt. Ich musste sie mir immer gut für mich zurechtlegen und durch effizientes Wiederholen stabilisieren. Das braucht Zeit und wiederum Vorstellungen, um sich die Rollen wirklich zu eigen zu machen.

Grundsätzlich fange ich mit dem Rollenstudium am Klavier an. Das heißt, ich lerne die Partie eine ganze Weile, ohne zu singen. Dann spreche ich die Texte – frei und im Rhythmus der Musik. Gleichzeitig vokalisiere ich die Töne und suche die passenden Resonanz-Räume für einen optimalen Klang. Wenn das einzeln funktioniert, setze ich Text und Musik zusammen – Phrase für Phrase. Das braucht Zeit, rentiert sich, weil ich so eine Stabilität erreiche, auf die ich später leicht zurückgreifen kann. Die langjährige Dresdner und Bayreuther Souffleuse Gaby Auenmüller hat mir gesagt, dass Sänger, die sehr schnell zu lernen scheinen, häufiger Text-Probleme haben und auch aufgrund der Tatsache, dass sie schnell lernen auch schneller mehr Repertoire singen und durch die nicht wirkliche Durchdringung und stabile körperliche Umsetzung eher technische Probleme bekommen.

Parallel zum technischen Ausarbeiten lerne ich die komplette Oper, arbeite die Orchester-Partitur durch, um zu wissen, wo ich wann mit welchen Instrumenten korrespondiere, lese Sekundär-Literatur, besuche Vorstellungen, um zu überprüfen, wo vielleicht noch Schwierigkeiten sein könnten, die ich nicht bedacht hatte. Wenn diese Arbeiten abgeschlossen sind und ich meinen technischen und interpretatorischen Ansatz habe, gehe ich zu einem Korrepetitor und/oder Regieassistenten und vertiefe die Rolle. Und dies lange bevor die Proben beginnen. Bei manchen Partien schon lange bevor ich einen Vertrag unterschreibe. Bei der Brünnhilde musste ich mir schon sehr sicher sein, dass ich dies auch wirklich kann. Und selbst bei aller Vorbereitung habe ich mir diese Partie erst im Laufe von Aufführungen er-singen können.

Eine sehr strategische Vorgehensweise! Ja! In der 8. Klasse bekam ich in meinem „Star-Fach“ Mathematik eine 5 im Zwischenzeugnis, weil ich auf Grund von krankheitsbedingtem drei-wöchigen Fehlens, wichtiges Basiswissen verpasst hatte und so den Anschluss nicht herstellen konnte. Ich setzte mich im folgenden Vierteljahr hin, habe mir den mir fehlenden Lernstoff einverleibt und mich gleichzeitig mit Lern- und Lehrtechniken autodidaktisch beschäftigt. Die Jahres-Mathematik-Note war dann wieder eine 2. Seit dieser Zeit habe ich mich in meiner freien Zeit mit pädagogischen, didaktischen und psychologischen Themen mit viel Freude intensiv beschäftigt.

Praktische Erfahrung konnte ich schon während der Schulzeit bei der Mathematik-Nachhilfe sammeln. Ich konnte hier schon auch direkt überprüfen, wie zielführend meine Herangehensweise war. Individuell auf den einzelnen Schüler abgestimmt, ihm die Angst vor den Zahlen nehmen und ihm Wege zu zeigen, wie er „seine“ Denkweise und deren praktische Umsetzung positiv in die Tat umsetzen kann

Noch begleitend zum Violinstudium unterrichtete ich Violine und Viola und kam durch ein Missverständnis zum Unterrichten der Musikalischen Früherziehung. Hier habe ich in kurzer Zeit ein eigenes Unterrichtskonzept entwickelt und konnte auch hier in der Praxis überprüfen, was funktioniert und was nicht. Mit diesen Erfahrungen habe ich dann, beim Wechsel an eine größere Musikschule, mit Erlaubnis der Schulleitung und des Früherziehungslehrkörpers, das von der Schule verwendete Programm „Musik und Tanz für Kinder“ entschlackt und den Bedürfnissen der „vorhandenen“ Schüler angepasst. Mit dem Ergebnis, dass die Einschätzungen und Instrument-Empfehlungen zu 98 Prozent trafen und die Instrumentallehrer glücklich waren ob der körperlichen Vorbereitung, der rhythmischen Sicherheit, der präzisen Hörfähigkeit und vor allen Dingen der Freude der Kinder an der Musik. Hier hatte man mich auch gefragt, ob ich das „Experiment“ eingehen würde, jeweils ein behindertes Kind in den Früherziehungskurs einzubinden. Da ich im Bekanntenkreis Psychologen und Psychiater hatte, konnte ich mir hier direkt praktisches Wissen aneignen, im Zweifelsfalle Antworten auf meine Fragen bekommen und dieses Experiment wurde zum großen Erfolg. Die autistischen bzw. gehirngeschädigten Kinder konnten eine deutliche positive Entwicklung durchmachen und das soziale Gefüge im einzelnen Kurs wurde deutlich durch Rücksichtnahme und Sinn für gemeinsames Musizieren und Lernen gestärkt. Interessanterweise war in diesen Kursen der Lernerfolg gesteigert. Auch durch verstärktes Engagement der Eltern und vielleicht durch Besinnung auf höhere Inhalte des Lebens. Diese Erfahrungen konnte ich sehr gut in meine eigene sängerische Arbeit einbinden. Meine nun 30 Jahre dauernde Karriere und meine heutige stimmliche Verfassung sprechen deutlich für die Richtigkeit dieser Herangehensweise.

Heute gibt es viele wunderbare „Lern-Strategien“, die durch Forschungen in den Bereichen Neurologie und Psychologie mehr Verständnis über die Arbeitsweise des Gehirns liefern.

Petra Lang/ Foto Ann Weitz , Düsseldorf/website Petra Lang

Sie geben schon seit Jahren viele Meisterkurse für Gesang und werden ab dem Herbst 2019 mit einer Dozentur beginnen. Was möchten Sie den jungen Sängern vermitteln? Ich habe während meiner gesamten Karriere immer unterrichtet. Da kamen meist Kollegen, die Rat suchten in Bezug auf Rollenauswahl oder die vor einer Nicht-Verlängerung standen, wo es galt, relativ schnell sängerische Probleme zu lösen oder Studenten, die sich durch ihren Hauptfach-Professor unzureichend betreut fanden. Meisterkurse sind eher als kleine Vitaminspritze zu verstehen, die dem Sänger helfen sollen, neue Anregungen für seine Weiterarbeit zu bekommen. Man hat mir über die Jahre verschiedene Professuren angeboten. Jedoch fand ich den Zeitpunkt immer verfrüht. Solange ich noch quasi rund um die Uhr als Sängerin unterwegs war, konnte ich mir nicht vorstellen, für eine Gesangsklasse Verantwortung zu übernehmen. Auch konnte ich einige technische Zusammenhänge erst mit dem Singen erkennen. Ich wollte auch immer wissen, wie sich das Klimakterium auf die stimmliche Leistung auswirkt. Meine Ärztin hat auch schon früh begonnen, den Hormonspiegel zu kontrollieren, so dass meine „Wohlfühl“-Werte bekannt waren, um bei Problemen eventuell mit bioidentischen Hormonen auszugleichen. Ich konnte mit Ernährungsstrategien sehr viel für mich bewirken, so dass ich dieses Notfall-Programm glücklicherweise nie aktivieren musste. So konnte ich noch viele Punkte „abarbeiten“, die sich sicher als nützlich für die Sängerausbildung erweisen werden.

Über die Jahre kam ich immer mehr zu dem Schluss, dass man versuchen sollte, in der Ausbildung der Sänger Dinge so anzulegen, dass sie später, bei eventuellen Problemen, in der Lage sind, sich eigenständig zu helfen oder zumindest zu wissen, wo sie Hilfe bekommen können. Dies schien mir nur in einer festen Lehrposition möglich und mit Sängern in deutlich jüngerem Alter. Wenn es bei einem Sänger „irgendwie“ funktioniert, will er eigentlich meist nur die Abkürzung zum Ziel, ohne den Umweg seines Problems zu bearbeiten. Denn er möchte weiter Geld verdienen und solange er engagiert wird, wird ihm die Wirklichkeit oft viel zu spät bewusst. Einige Kollegen, denen ich so über die Jahre weiterhelfen konnte, haben mich bestärkt, endlich „fest“ zu unterrichten, um meine, in der Realität des harten Berufsalltags gesammelten Erfahrungen, an den Nachwuchs weiter zu geben.

Ich freue mich sehr, dass mich das Schicksal wieder zurück an das Institut geführt hat, an dem ich selbst ausgebildet wurde und wo der Grundstein zu meiner internationalen Karriere gelegt wurde. An der Akademie für Tonkunst Darmstadt werde ich zum September 2019 eine halbe Dozentur für Hauptfach Gesang erhalten und mir meinen großen Traum eines Seminars „Klangentspannung für Musiker“ erfüllen dürfen. Mein Unterrichtskonzept für Gesangs-Meisterkurse PetraLangKlang® wird hier in erweiterter Form Anwendung finden.

Petra Lang: Ortrud im „Lohengrin“ unter Donald Runnicles an der Deutschen Oper Berlin/ Foto Marcus Lieberenz/bildbuehne.de/ mit Dank den Fotografen und an die Pressestelle der DOB

Hauptaugenmerk des Gesangsunterrichts ist natürlich auf die technische Basis des Singens der Studenten zu legen, auf die dann ihre Interpretation zurückgreifen kann. Die jungen Sänger sollen möglichst rasch selbstständig Eigenverantwortung für ihr Singen übernehmen können und ein Wissen erwerben, dass ihnen hilft, IHREN Weg zu finden und zu gehen. Mir ist immer wichtig, dass die Sänger fokussiert und mutig mit positiven Erfahrungen aus der Gesangsstunde gehen. Die neuen Anregungen, die sie weiterverfolgen können, sollen sie motiviert weiter arbeiten lassen und ihr Ziel, lange Stimm-gesund den Sängerberuf ausüben zu können, erreichen lassen (http://www.petralang.com/Studium-Education)

Waren Wettbewerbe und Meisterkurse hilfreich zu Beginn Ihrer Karriere? Meisterkurse halfen mir, neue Eindrücke zu sammeln und von den praktischen Erfahrungen der berühmten Sänger zu lernen und so meine eigenen Singing-Tools zu erweitern. Wettbewerbe habe ich in erster Linie dazu benutzt, um Auftritts-Erfahrung zu sammeln, meine Belastbarkeit in solchen Situationen zu trainieren und auch, um mich im Business vorzustellen. Schön waren natürlich die ersten Preise beim IVC s’Hertogenbosch, beim Robert-Stolz-Wettbewerb Hamburg oder beim Alexander-Girardi-Wettbewerb in Coburg. Die Aufbesserung der “Kasse“ hat mir sehr geholfen – konnte ich so Noten und Abendkleider kaufen, konnte Vorstellungsbesuche machen und meine Vorsingen finanzieren.

Was ist für Sie die Quintessenz für langes, erfolgreiches berufliches Singen? Qualität ist für mich das Schlüsselwort. Auch wenn mir ein Agent weismachen wollte, dass es heute nicht mehr um Qualität ginge, ist für mich Qualität und deren Erhaltung der Motor meines Tuns. Bei aller Technik, allen optischen Äußerlichkeiten, bei allem Ringen um die „wahre, richtige“ Interpretation, war für mich immer entscheidend, dass es aus mir heraus entstand und nicht aufgesetzt war. Dies war und ist nur mit seelischer Beteiligung und Ehrlichkeit gegenüber Kollegen, dem Werk und mir selbst möglich. Man kann vielleicht mit Emotion einiges erreichen. Für mich besteht die große Kunst jedoch darin, die Mittel, die man gewissermaßen unsichtbar einsetzt, in den Dienst der Aussage zu stellen, der Seele ihren Platz zu geben und so die Bühnenfigur zum Leben zu erwecken. Das Gespräch führte Stefan Lauter.

http://www.petralang.com/PetraLangKlang/Mein-Leitfaden

Eisenbeiss stellte an den Beginn seiner Forschungen einen Besuch im Museum der Mailänder Scala, wo sich an wenig prominenter Stelle das einzige wohl noch existierende Portrait Barbajas befindet. Der Sammelsuriumscharakter des Museums wird dezent verschwiegen, in Neapel weitergesucht und im San Carlo eine Büste des langjährigen Leiters aus der Hochblütezeit gefunden und inzwischen nach dem Erscheinen des (englischen) Buches an einen attraktiveren Platz gerückt.

Eisenbeiss stellte an den Beginn seiner Forschungen einen Besuch im Museum der Mailänder Scala, wo sich an wenig prominenter Stelle das einzige wohl noch existierende Portrait Barbajas befindet. Der Sammelsuriumscharakter des Museums wird dezent verschwiegen, in Neapel weitergesucht und im San Carlo eine Büste des langjährigen Leiters aus der Hochblütezeit gefunden und inzwischen nach dem Erscheinen des (englischen) Buches an einen attraktiveren Platz gerückt.

Die Bühne von

Die Bühne von

Wenn Cherkaouis Inszenierung aber an den Grenzzäunen Europas endet und die im Libretto vorgesehene Vereinigung der Indianer untereinander in eine Übereinkunft Europas mit den Vereinigten Staaten umfunktioniert wird, schließt sich der Kreis – auch weil

Wenn Cherkaouis Inszenierung aber an den Grenzzäunen Europas endet und die im Libretto vorgesehene Vereinigung der Indianer untereinander in eine Übereinkunft Europas mit den Vereinigten Staaten umfunktioniert wird, schließt sich der Kreis – auch weil

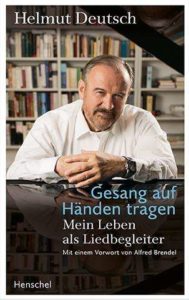

Sehr interessant sind auch die Ansichten von Deutsch über das Üben, über die Arbeit mit dem Sänger, den Zustand der Hochschulen für Musik, denen er vorwirft, sie weckten in unbegabten Studenten falsche Hoffnungen, um den eigenen Bestand zu sichern. Klaviere und Flügel, die auch schon mal direkt aus einem Rockkonzert statt von einem Auftritt Claudio Arraus kommen können, sind ein anderes Thema. Wertvolle Ratschläge gibt es in den Kapiteln über die Verhütung von Katastrophen bei der Vorbereitung eines Konzertabends, über nationale Eigenarten beim Publikum einschließlich des Hustens, über Zugaben und über Notenwender, die durchaus eine tragende Rolle spielen können.

Sehr interessant sind auch die Ansichten von Deutsch über das Üben, über die Arbeit mit dem Sänger, den Zustand der Hochschulen für Musik, denen er vorwirft, sie weckten in unbegabten Studenten falsche Hoffnungen, um den eigenen Bestand zu sichern. Klaviere und Flügel, die auch schon mal direkt aus einem Rockkonzert statt von einem Auftritt Claudio Arraus kommen können, sind ein anderes Thema. Wertvolle Ratschläge gibt es in den Kapiteln über die Verhütung von Katastrophen bei der Vorbereitung eines Konzertabends, über nationale Eigenarten beim Publikum einschließlich des Hustens, über Zugaben und über Notenwender, die durchaus eine tragende Rolle spielen können.