Auf Leopold Stokowski, Ferenc Fricsay und Hermann Scherchen verweist Gabriel Feltz, der Dirigent der vorliegenden Aufnahme von Glières Ilja Muromez (Dreyer Gaido CD 21112), in seinem informativen Vorwort, in welchem er nur schwer seine Begeisterung für das eingespielte Werk, die monumentale dritte Sinfonie in h-Moll „Ilja Muromez“ des in Kiew geborenen Komponisten mit deutschen Wurzeln Reinhold Glière (1875-1956), zurückhalten kann. Die genannten großen Dirigenten hatten sich dieses tatsächlich mehr oder weniger in Vergessenheit geratenen Werkes, das 1912 mit Erfolg uraufgeführt wurde, bereits vor vielen Jahrzehnten angenommen. Geht man allein nach der Diskographie, dann ist es dieser gewaltigen Sinfonie (die mit gut 83 Minuten die Spielzeit der CD bis zum Anschlag ausreizt) gar nicht so schlecht ergangen. Abgesehen von den drei schon angeführten Dirigenten haben auch Harold Farberman (Regis/Alto), Sir Edward Downes (Chandos), Leon Botstein (Telarc), Donald Johanos (Naxos) und zuletzt JoAnn Falletta (ebenfalls Naxos) von der Kritik mit Lob bedachte Einspielungen vorgelegt. Gleichwohl konnte sich das Werk in den Konzertsälen der Welt bis heute nicht etablieren. Dies dürfte keinen monokausalen Grund haben, doch bereits die Ausmaße der Sinfonie sind derart enorm, dass sie mit Mahlers längsten Sinfonien gleichzieht. Um dies vorweg zu nehmen: Die Neueinspielung ist deutlich langsamer als fast alle ihre Vorgängerinnen. Lediglich Farberman nahm sich für jeden der vier Sätze noch etwas mehr Zeit und kam insgesamt gar auf 93 Minuten. Die EMI-Einspielung von Stokowski wird auf dem Cover der alten CD-Ausgabe zurecht als Arrangement des Dirigenten angeführt: Die Striche sind teilweise erschreckend, er benötigt gerade einmal etwa 38 (sic) Spielminuten, weswegen die Aufnahme, bei allen ihren Meriten, heutzutage keine ernsthafte Alternative mehr darstellen kann.

Beim Titelhelden Ilja Muromez handelt es sich um eine westlichen Hörern schwerlich besonders geläufige legendäre Sagenfigur der sog. Kiewer Tafelrunde, ursprünglich ein Bauernsohn, der zahlreiche phantastische Abenteuer durchmacht, bevor er mit seinen Mitstreitern in Stein verwandelt wird. Als einzige Sagengestalt wurde er von der russisch-orthodoxen Kirche sogar heiliggesprochen. Im über 23-minütigen Kopfsatz dieser Programmsinfonie wird Ilja von zwei Pilgern aus einer 33 Jahre anhaltenden Lähmung erlöst, anschließend zum dritten Bogatyr (russ. Recke) und trifft auf Swjatogor, der ihm kurz vor seinem Ableben sein Schwert und magische Kräfte vermacht. Stellenweise drängt sich hier musikalisch ein Hauch Bruckner auf. Der sogar noch um zwei Minuten längere zweite Satz sich dem furchtbaren Briganten Solvej, den Ilja letztlich besiegt. Die Behandlung der Holzbläser ist ein besonderes Highlight dieses Satzes, der an Skrjabin und gar Messiaen denken lässt. Der scherzoartige dritte Satz – der mit knapp acht Minuten bei weitem kürzeste der Sinfonie – beschreibt den Palast des Fürsten Wladimir, der wegen Iljas Zauberkraft einstürzt. Gleichwohl hebt er sich durch seine Leichtigkeit von den übrigen Sätzen deutlich ab. Hie und da fühlt man sich an Strawinskys Feuervogel erinnert, ohne dass Glière seine ihm eigene Tonsprache dafür opfern würde. Im Finale schließlich werden wieder die Dimensionen der ersten beiden Sätze abermals erreicht (26:36). Glière erweist sich hier als genialer Tondichter, der keine Vergleiche zu scheuen braucht (Versteinerungsszene). Nach einem fulminanten Höhepunkt klingt das Werk unerwartet lyrisch aus, zuletzt mit einer Reminiszenz an den ruhig-verhaltenen Beginn.

Das kleine Label Dreyer Gaido aus Münster setzt zwar nicht auf die ganz großen Namen, doch darf das Ergebnis in allen Belangen aus überaus geglückt gelten. Mit Gabriel Feltz, GMD in Dortmund, konnte einer der herausragenden deutschen Dirigenten der jüngeren Generation gewonnen werden. Die 1923 gegründeten und bis dato hierzulande diskographisch kaum in Erscheinung getretenen Belgrader Philharmoniker, denen Feltz seit 2017 ebenfalls vorsteht, erweisen sich als ausgezeichneter Klangkörper. Die im Booklet erwähnten zahlreichen Proben haben sich jedenfalls ausgezahlt. Aus dem ansonsten sehr guten Beiheft (auf Deutsch, Englisch und Serbisch) gehen leider nicht der Aufnahmeort und das genaue Aufnahmedatum hervor; die Rede ist nur davon, dass sich die Studioproduktion an ein Konzert in Belgrad vom 2. März 2018 unmittelbar anschloss. Klanglich weiß diese Hybrid-SACD jedenfalls zu überzeugen und setzt bei diesem Werk tontechnisch die neuen Maßstäbe (Glière: Sinfonie Nr. 3 h-Moll op. 42 „Ilja Muromez“; Belgrader Philharmoniker/Gabriel Feltz 2018; Erscheinungsdatum: 2019) Daniel Hauser

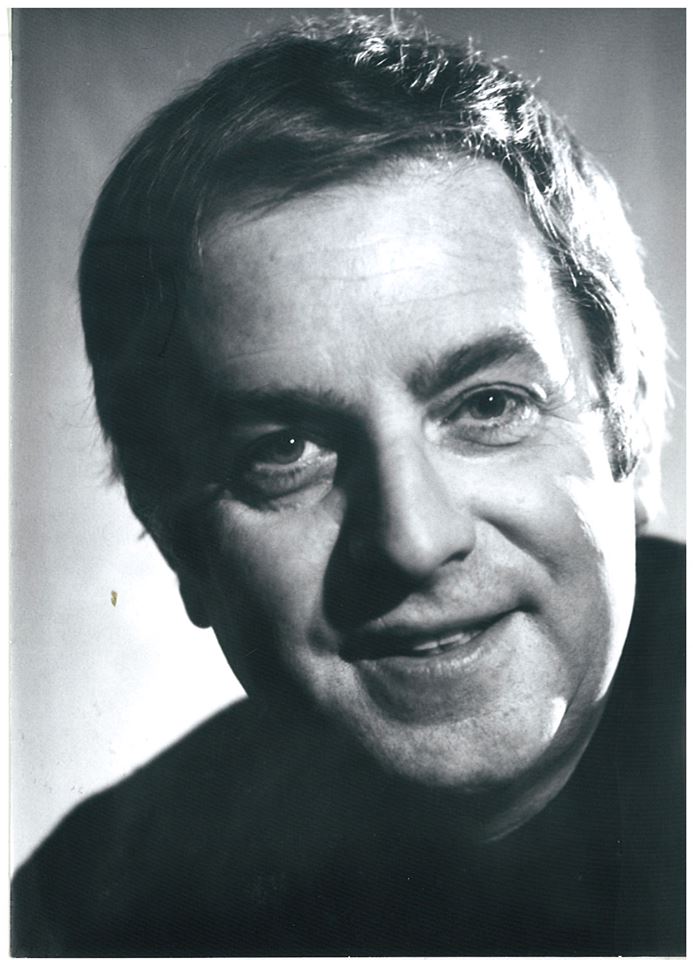

Der in Ostpreußen geborene Dirigent Kurt Sanderling (1912-2011) hatte zeitlebens eine enge Verbindung zu russischen Komponisten. Von 1936 bis 1960 emigrierte er in die Sowjetunion und amtierte von 1941 bis 1960 als Co-Chefdirigent der Leningrader Philharmoniker neben dem berühmten Jewgeni Mrawinski, dem der Ruf eines Pultdiktators anhaftete. Allein dies bürgt schon für die außerordentliche Qualität seiner Dirigate. Nach seiner Rückkehr in die nunmehrige DDR hatte er (zeitweise parallel) die Leitung des Berliner Sinfonie-Orchesters und der Staatskapelle Dresden inne. Bis ins hohe Alter stand Sanderling auf dem Podium, wovon die kürzlich vom SWR herausgegebenen Rundfunkaufnahmen aus dem Jahre 1995 zeugen (SWR19050CD). Enthalten sind das Vorspiel zum ersten Akt der Oper Chowanschtschina von Modest Mussorgski sowie die dritte Sinfonie von Sergei Rachmaninov. Interessanterweise entschied sich Sanderling für die weniger geläufige Schostakowitsch-Orchestrierung des Chowanschtschina-Vorspiels. Mussorgski selbst konnte seine Oper nicht mehr vollenden, so dass sie zunächst Rimski-Korsakow orchestrierte. Schostakowitsch, der ein enger Freund Sanderlings war, orientierte sich bei seiner 1959 vorgenommenen Neuorchestrierung stärker an Mussorgskis Klavierpartitur, so dass hier den ursprünglichen Intentionen des Komponisten stärker Rechnung getragen wurde. Sanderlings gefühlvolle Interpretation überzeugt von der Qualität dieser Fassung vollkommen.

Der in Ostpreußen geborene Dirigent Kurt Sanderling (1912-2011) hatte zeitlebens eine enge Verbindung zu russischen Komponisten. Von 1936 bis 1960 emigrierte er in die Sowjetunion und amtierte von 1941 bis 1960 als Co-Chefdirigent der Leningrader Philharmoniker neben dem berühmten Jewgeni Mrawinski, dem der Ruf eines Pultdiktators anhaftete. Allein dies bürgt schon für die außerordentliche Qualität seiner Dirigate. Nach seiner Rückkehr in die nunmehrige DDR hatte er (zeitweise parallel) die Leitung des Berliner Sinfonie-Orchesters und der Staatskapelle Dresden inne. Bis ins hohe Alter stand Sanderling auf dem Podium, wovon die kürzlich vom SWR herausgegebenen Rundfunkaufnahmen aus dem Jahre 1995 zeugen (SWR19050CD). Enthalten sind das Vorspiel zum ersten Akt der Oper Chowanschtschina von Modest Mussorgski sowie die dritte Sinfonie von Sergei Rachmaninov. Interessanterweise entschied sich Sanderling für die weniger geläufige Schostakowitsch-Orchestrierung des Chowanschtschina-Vorspiels. Mussorgski selbst konnte seine Oper nicht mehr vollenden, so dass sie zunächst Rimski-Korsakow orchestrierte. Schostakowitsch, der ein enger Freund Sanderlings war, orientierte sich bei seiner 1959 vorgenommenen Neuorchestrierung stärker an Mussorgskis Klavierpartitur, so dass hier den ursprünglichen Intentionen des Komponisten stärker Rechnung getragen wurde. Sanderlings gefühlvolle Interpretation überzeugt von der Qualität dieser Fassung vollkommen.

Zu den Werken Sergei Rachmaninovs hatte Sanderling eine besonders enge Verbindung. Bereits 1956 spielte er die zweite Sinfonie für die Deutsche Grammophon Gesellschaft ein. Seinen eigenen Worten zufolge wollte er die Musik Rachmaninovs im Westen in einer Art missionarischem Eifer populärer machen. Wie die zweite lag Sanderling auch die seltener aufgeführte dritte Sinfonie sehr am Herzen. Der Violinist Efim Belski von den Leningrader Philharmonikern meinte gar, Rachmaninovs Dritte sei Sanderlings brillanteste Leistung auf dem Felde der russischen Musik. Tatsächlich weiß der damals bereits über achtzigjährige Dirigent den Hörer vom ersten Takt an zu fesseln. Die 1935/36 entstandene und 1938 revidierte Sinfonie in a-Moll erinnert in ihrer Tonsprache zunächst noch völlig an die drei Jahrzehnte ältere e-Moll-Sinfonie, deren Stimmung sie in nostalgischer Verklärung im Kopfsatz aufgreift. Mit 17:45 ist dieser bei Sanderling außergewöhnlich lange geraten; die beiden anderen Sätze folgen mit 12:12 bzw. 13:08 eher der Norm. Freilich zeigen bedrohlichere Töne im weiteren Verlauf der Sinfonie unverkennbar an, dass sich die Zeiten verändert haben.

Sanderlings Lesart lässt einen die lauwarme Reaktion des Publikums der Uraufführung vergessen und darf als deutliches Plädoyer für dieses Spätwerk gelten. Die Einspielung findet sich in der illustren Gesellschaft so gelungener Aufnahmen wie derjenigen Jewgeni Swetlanows mit dem Staatlichen Sinfonieorchester der Russischen Föderation (Canyon, 1995) oder jener Lorin Maazels mit den Berliner Philharmonikern (DG, 1981). Die Tonqualität dieser zwischen 29. und 31. März 1995 im Beethovensaal der Stuttgarter Liederhalle entstandenen Einspielungen ist tadellos. Die Wärme des Klangbildes unterstreicht vor allem die Opulenz der monumentalen Sinfonie. Eine höchst willkommene Bereicherung der Diskographie des 2011 im biblischen Alter von beinahe 99 Jahren verstorbenen Dirigenten Kurt Sanderling. Einziger Wermutstropfen: Die CD hat lediglich 49 Minuten Spielzeit.

Sergei Prokofjews Kantate zum 20. Jahrestag der Oktoberrevolution. Hundert Jahre Oktoberrevolution. Fast dreißig Jahre nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion muss das große Spektakel ausbleiben. Anders sah dies freilich zu Zeiten Stalins aus, der das Sowjetimperium zwischen Ende der 1920er Jahre und 1953 beherrschte – oder vielmehr terrorisierte. Zum 1937 anstehenden 20. Jahrestag der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution (wie sie seinerzeit offiziell genannt wurde) komponierte niemand Geringerer als Sergei Prokofjew, zweifelsohne alles andere als ein Stalinist, eine Kantate für Sprecher, zwei vierstimmige gemischte Chöre, Akkordeon-, Blechbläser- und Schlagzeug-Ensemble und Orchester mit insgesamt zehn Sätzen. Ganze zwei Jahre dauerte die Arbeit an dem propagandistischen Werk, das dann freilich zum Jubiläumstag gar nicht zur Aufführung gelangte – Prokofjew war in Ungnade gefallen (offiziell wurde das Spektakel wegen „linksradikaler Abweichung und Vulgarität“ abgesagt). Ein riesiges Konzert auf dem Roten Platz in Moskau mit 500 Musikern und Sängern hätte die Feierlichkeiten am 7. November (julianisch 25. Oktober) 1937 krönen sollen. Für die Textauswahl war der seinerzeit in Paris lebende Philosoph und Musikwissenschaftler Pjotr Swutschinski zuständig. Freilich hätte man durchaus sarkastische Töne heraushören können, die Prokofjew auf dem Höhepunkt des Großen Terrors zum Verhängnis werden hätten können. Tatsächlich sollte es noch beinahe drei Jahrzehnte dauern, ehe die Kantate doch noch erklang, lange nach dem am gleichen Tag erfolgten Tode Stalins und des Komponisten. 1966 brachte sie der berühmte sowjetische Dirigent Kirill Kondraschin zur Uraufführung, allerdings in bearbeiteter Form (eine Einspielung erfolgte im Jahr darauf). Die beiden Sätze mit Stalin-Bezug (Nr. 8 und 10) wurden gestrichen, dafür am Ende der zweite Satz wiederholt. Stehen blieben die Texte von Marx, Engels und Lenin. In seiner Urfassung konnte man das Werk erst 1992, ironischerweise kurz nach dem Ende der UdSSR, in London unter Neeme Järvi hören.

Sergei Prokofjews Kantate zum 20. Jahrestag der Oktoberrevolution. Hundert Jahre Oktoberrevolution. Fast dreißig Jahre nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion muss das große Spektakel ausbleiben. Anders sah dies freilich zu Zeiten Stalins aus, der das Sowjetimperium zwischen Ende der 1920er Jahre und 1953 beherrschte – oder vielmehr terrorisierte. Zum 1937 anstehenden 20. Jahrestag der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution (wie sie seinerzeit offiziell genannt wurde) komponierte niemand Geringerer als Sergei Prokofjew, zweifelsohne alles andere als ein Stalinist, eine Kantate für Sprecher, zwei vierstimmige gemischte Chöre, Akkordeon-, Blechbläser- und Schlagzeug-Ensemble und Orchester mit insgesamt zehn Sätzen. Ganze zwei Jahre dauerte die Arbeit an dem propagandistischen Werk, das dann freilich zum Jubiläumstag gar nicht zur Aufführung gelangte – Prokofjew war in Ungnade gefallen (offiziell wurde das Spektakel wegen „linksradikaler Abweichung und Vulgarität“ abgesagt). Ein riesiges Konzert auf dem Roten Platz in Moskau mit 500 Musikern und Sängern hätte die Feierlichkeiten am 7. November (julianisch 25. Oktober) 1937 krönen sollen. Für die Textauswahl war der seinerzeit in Paris lebende Philosoph und Musikwissenschaftler Pjotr Swutschinski zuständig. Freilich hätte man durchaus sarkastische Töne heraushören können, die Prokofjew auf dem Höhepunkt des Großen Terrors zum Verhängnis werden hätten können. Tatsächlich sollte es noch beinahe drei Jahrzehnte dauern, ehe die Kantate doch noch erklang, lange nach dem am gleichen Tag erfolgten Tode Stalins und des Komponisten. 1966 brachte sie der berühmte sowjetische Dirigent Kirill Kondraschin zur Uraufführung, allerdings in bearbeiteter Form (eine Einspielung erfolgte im Jahr darauf). Die beiden Sätze mit Stalin-Bezug (Nr. 8 und 10) wurden gestrichen, dafür am Ende der zweite Satz wiederholt. Stehen blieben die Texte von Marx, Engels und Lenin. In seiner Urfassung konnte man das Werk erst 1992, ironischerweise kurz nach dem Ende der UdSSR, in London unter Neeme Järvi hören.

Nun also, zum 100. Jubiläum, besorgt mit dem Ukrainer Kirill Karabits ein weiterer renommierter Dirigent der jüngeren Generation eine Neueinspielung dieses zumindest problematischen Werkes im Zuge des Kunstfestes Weimar (Audite 97.754). Ihm zur Seite stehen der Ernst Senff Chor Berlin, die Staatskapelle Weimar und Mitglieder des Luftwaffenmusikkorps Erfurt. Es wurde also gewissermaßen alles in Gang gesetzt, um diesem wenig bekannten Werk eine neue Chance zu verschaffen und seinem künstlerischen Wert auf den Grund zu gehen. Vom Sturm auf das Winterpalais des Zaren über Lenins Tod bis hin zur Verabschiedung einer neuen Verfassung durch Stalin zieht sich das episch angelegte Opus. Dass es sich um eine Live-Aufnahme handelt, kann man gelegentlichen Publikumsgeräuschen entnehmen. Ansonsten ist der Klang ausgezeichnet eingefangen worden. Inwieweit der deutsche Chor den russischen Texten gerecht wird, müsste indes ein Muttersprachler beurteilen. Hervorgehoben werden sollte, dass die gerade erst im August erfolgte Aufführung bereits jetzt, im November, pünktlich zum 100. Jubiläum, auf CD erscheint.

Vergleicht man die Neuaufnahme mit der 50 Jahre alten unter Kondraschin (Melodija), fallen in den vergleichbaren Sätzen (damals entfielen ja derer zwei) die sehr ähnlichen, teilweise bis auf die Sekunde identischen Spielzeiten auf. Hat sich Karabits an Kondraschin orientiert? In einigen wenigen Abschnitten lässt dieser sich ein klein wenig mehr Zeit, so in der Zwischenmusik des dritten Satzes und beim Sieg der Revolution im siebten Satz. Dies allein ist freilich kein Qualitätsmerkmal. Dass die Moskauer Philharmoniker und der Staatliche Jurlow-Chor zu Breschnews Zeiten noch idiomatischer agieren als die gleichwohl sehr engagierten deutschen Kräfte, liegt auf der Hand. Besonders während des Revolutionssatzes (Nr. 6) geht Karabits gleichwohl aufs Ganze. Die ihm innewohnende Brutalität wird durch schrille Glocken und Sirenen und mörderische Maschinengewehrschüsse unterstrichen. Als Krönung des Ganzen dann noch ein Sprecher mit Megaphon, der die Stimme Lenins verkörpert. Karabits ließ es sich nicht nehmen, dies selbst zu übernehmen. Der dramatische Höhepunkt des Werkes darf hier verortet werden. Nach dem triumphalen Sieg sodann pathetisch verklärend der im achten Satz erfolgende Eid. Die an vorletzter Stelle platzierte, rein instrumentale, etwa sechsminütige sogenannte Sinfonie könnte aus einer derselben des Komponisten stammen. Zuletzt die von Stalin auf den Weg gebrachte Verfassung, die diesen Namen kaum verdiente und in der alten Sowjetaufnahme auch gestrichen wurde. Naturgemäß erreicht das Pathos im Finale seinen Höhepunkt. Schwere Kost, die man sich allenfalls anlässlich allfälliger Jubiläen antun sollte.

Tschaikowski: Sinfonie Nr. 6 „Pathétique“. Griechenland und Russland sind sich auf mancherlei Art verbunden. Das Zarenreich sah sich als legitimer Nachfolger von Byzanz, auf das sich die heutigen Griechen berufen. Die Orthodoxie ist beiden gemein. Der nicht unbedingt als orthodox geltende, exzentrische griechische Dirigent Teodor Currentzis erzielte seinen internationalen Durchbruch mit russischen Orchestern, allen voran sein in Sibirien gegründetes, völlig auf ihn abgestimmtes Ensemble MusicAeterna. Ganz behutsam erarbeitet sich Currentzis den wohl berühmtesten aller russischen Sinfoniker: Pjotr Iljitsch Tschaikowski. 2016 legte er dessen Violinkonzert bei Sony vor (Solistin: Patricia Kopatchinskaja), nun folgt die sechste und letzte Sinfonie, die Pathétique. Unumstritten ist Currentzis mitnichten. Unstrittig ist indes, dass er niemanden kalt lässt.

Tschaikowski: Sinfonie Nr. 6 „Pathétique“. Griechenland und Russland sind sich auf mancherlei Art verbunden. Das Zarenreich sah sich als legitimer Nachfolger von Byzanz, auf das sich die heutigen Griechen berufen. Die Orthodoxie ist beiden gemein. Der nicht unbedingt als orthodox geltende, exzentrische griechische Dirigent Teodor Currentzis erzielte seinen internationalen Durchbruch mit russischen Orchestern, allen voran sein in Sibirien gegründetes, völlig auf ihn abgestimmtes Ensemble MusicAeterna. Ganz behutsam erarbeitet sich Currentzis den wohl berühmtesten aller russischen Sinfoniker: Pjotr Iljitsch Tschaikowski. 2016 legte er dessen Violinkonzert bei Sony vor (Solistin: Patricia Kopatchinskaja), nun folgt die sechste und letzte Sinfonie, die Pathétique. Unumstritten ist Currentzis mitnichten. Unstrittig ist indes, dass er niemanden kalt lässt.

Warum ausgerechnet mit der Pathétique beginnen? Sie mag das berühmteste Werk Tschaikowskis sein, vielfach verklärt und von Mythen umgeben. War sie wirklich die musikalische Ankündigung eines Abschieds vom Leben? Diese Frage wird nie einwandfrei geklärt werden können. An Spitzenaufnahmen besteht kein Mangel. Vom nebulösen Furtwängler (DG, Kairo 1951) über den todnüchternen Klemperer (EMI, 1961) und den idiomatischen Swetlanow (Exton, 1993) bis zum hyperemotionalen Selbstbekenntnis des späten Bernstein (DG, 1986). Currentzis ist dafür bekannt, Werke selektiv auszuwählen. Von Schostakowitsch nahm er bislang nur ausgerechnet die schwierige Vierzehnte auf. Keine Scheu also vor Tschaikowskis komplexer Letzter.

Wie nun klingt Currentzis‘ Sichtweise? Im gewaltigen Kopfsatz (knapp 20 Minuten) lotet er die gefühlsmäßigen Extreme aus, setzt scharfe Kontraste, geht bis an die Grenzen. Düstere Abschnitte werden von hoffnungsvollen Passagen unterbrochen. Auffällig lange dehnt er die Generalpausen und hält eine gefühlte Ewigkeit inne. Umso unerbittlicher, geradezu aggressiv die orchestralen Ausbrüche, hervorragend umgesetzt vom Orchester, das sich hier einmal mehr als wendig erweist. Obgleich der Klang schlank anmutet, entsteht doch nie der Eindruck von Schmächtigkeit. Streicher und Holzbläser spielen ihre ganze Virtuosität aus. Für diesen Satz die Höchstnote.

Der an einen Walzer erinnernde zweite Satz verspricht einen Schimmer von Hoffnung, auch wenn im Hintergrund bedrohlich die Pauken dräuen und einen bereits eine üble Vorahnung beschleicht. Currentzis schlägt hier ein vorwärtsdrängendes Grundtempo an und benötigt keine acht Minuten. Auch in diesem Satz kann das Orchester seine Stärken voll ausspielen.

Eine Messlatte für eine gelungene Einspielung dieses Werkes ist gerade auch der die Grenzen eines klassischen Scherzos sprengende triumphale dritte Satz (8:35). Hier trumpft noch einmal die Zuversicht überbordend auf. Das MusicAeterna kann besonders in der ersten Hälfte durch hervorragende Durchhörbarkeit bis in die Nebenstimmen überzeugen. Die sich stetig steigernde Klimax verspricht das höchste der Gefühle – und enttäuscht doch in gewisser Weise. Am Höhepunkt (bei etwa 6:45) sind die sonst so präsenten Pauken aus unerfindlichem Grund zu sehr in den Gesamtklang eingebettet. Schade. Deutlich besser dafür wieder die abschließende Coda.

Nach diesem nervenzerreißenden Intermezzo folgt die Ernüchterung im Adagio lamentoso. Von Bernstein’schen Extremen (17 Minuten Spielzeit!) ist Currentzis mit etwas über 10 Minuten weit entfernt. Gleichwohl weiß er die Zeit zu nutzen. Larmoyantes Resignieren ist seine Sache nicht von vornherein. Es mutet eher so an, als versuchte der desillusionierte Verzweifelte noch ein paar hoffnungslose Ausbrüche. Großartig wieder das Orchesterspiel. Regelrecht knarzend. Das hat man so auch noch nicht gehört. Der Ausklang kommt ganz abrupt und, recht ungewohnt, ohne Zurücknahme des Tempos.

Fazit: Eine sehr gute, etwas exaltierte Neueinspielung. Currentzis hat tatsächlich etwas in Sachen Tschaikowski zu sagen. Besonders der Kopf- und der Finalsatz sind ausgezeichnet gelungen. Das Scherzo fällt ein klein wenig ab. Die Klangqualität ist exquisit (Sony LC 06868 88985404352; 2017; genaues Aufnahmedatum?)

Dmitri Schostakowitsch – Komplette Konzerte (Melodija CD 10 02465): Das traditionsreiche, ehemals sowjetische Label Melodija ist in jüngster Zeit so aktiv wie lange nicht. Nach einigen CD-Erstveröffentlichungen alter Schallplatteneinspielungen folgt nun ein neuer Coup: Eine Gesamtaufnahme sämtlicher Konzerte von Dmitri Schostakowitsch, sechs an der Zahl. Es handelt sich um jeweils zwei Klavier-, Violin- und Cellokonzerte, wobei beim ersten Klavierkonzert auch noch eine Trompete mit dabei ist.

Dmitri Schostakowitsch – Komplette Konzerte (Melodija CD 10 02465): Das traditionsreiche, ehemals sowjetische Label Melodija ist in jüngster Zeit so aktiv wie lange nicht. Nach einigen CD-Erstveröffentlichungen alter Schallplatteneinspielungen folgt nun ein neuer Coup: Eine Gesamtaufnahme sämtlicher Konzerte von Dmitri Schostakowitsch, sechs an der Zahl. Es handelt sich um jeweils zwei Klavier-, Violin- und Cellokonzerte, wobei beim ersten Klavierkonzert auch noch eine Trompete mit dabei ist.

Melodija unternimmt gar nicht den Versuch, auf etablierte große Namen zu setzen. Dies beginnt bereits beim Dirigenten Alexander Sladkovsky, 52, derzeit künstlerischer Leiter des Tatarstan National Symphony Orchestra. Vom Westen weitgehend unbeachtet, legte er eine beachtliche Karriere hin und hat seit 2013 einen Plattenvertrag mit Sony in der Tasche. Das in Kasan, der Hauptstadt der autonomen russischen Republik Tatarstan, ansässige Orchester dürfte sich wohl auch ethnisch aus zahlreichen Angehörigen der Volksgruppe der Tataren zusammensetzen, was dem Ganzen einen noch exotischeren Hauch verleiht.

Kurios an diesem Großprojekt ist auch die Auswahl der Solisten. Man setzt auf die Jugend, keiner ist älter als Mitte dreißig. Freilich handelt es sich gleichwohl um Preisträger internationaler Wettbewerbe, also erwiesenermaßen um Talente. Interessant auch, dass für jedes der sechs Konzerte ein anderer Solist ausgewählt wurde, offenbar ganz bewusst. Im Einzelnen handelt es sich um die beiden Pianisten Lukas Geniusas, 27, und Dmitry Masleyev, 29; die beiden Violinisten Sergey Dogadin, 29, und Pavel Milyukov, 33; sowie die beiden Cellisten Alexander Buzlov, 34, und Alexander Ramm, 29.

Die Konkurrenz auf Tonträger ist groß und bedeutungsschwer. Der Fokus sei in diesem Zusammenhang besonders auf sowjetische Interpreten gelegt. Eugene List spielte 1975 die beiden Klavierkonzerte mit dem Rundfunk-Sinfonieorchester der UdSSR unter Maxim Schostakowitsch für RCA ein. Von Mstislaw Rostropowitsch liegen beide Cellokonzerte in Aufnahmen von 1966 und 1967 mit dem Staatlichen Sinfonieorchester der UdSSR unter Jewgeni Swetlanow auf Russian Disc vor. David Oistrach schließlich ist in Mitschnitten der BBC mit dem Philharmonia Orchestra unter Gennadi Roschdestwenski (Violinkonzert Nr. 1, 1962) bzw. dem UdSSR-Staatsorchester unter Jewgeni Swetlanow (Violinkonzert Nr. 2, 1968) tontechnisch dokumentiert. Von Leonid Kogan gibt es von 1976 zumindest das 1. Violinkonzert, ebenfalls unter Swetlanow mit seinem Orchester (Melodija). Gleichwohl scheinen sich die jungen russischen Kräfte in den Neueinspielungen davon nicht eingeschüchtert zu fühlen.

Das etwas ungenau als Klavierkonzert Nr. 1 bezeichnete, gut 21-minütige Werk mit der Opusnummer 35 heißt mit vollem Titel Konzert für Klavier, Trompete und Streichorchester in c-Moll (1933) und schwankt zwischen einem gewöhnlichen Klavier- und einem Doppelkonzert für Klavier und Trompete. Auch aufgrund seiner Viersätzigkeit weicht es von der Norm ab (auch wenn der dritte Satz extrem kurz geraten ist). Sladkovsky versucht gar nicht erst, die Trompete (gespielt von Dmitri Trubakov) gleichberechtigt oder gar dominierend in den Vordergrund zu rücken. Ausgezeichnet Lukas Geniusas am Piano, der sich dem herben Tonfall des Konzerts anpasst und auch die schwierige Kadenz am Schluss bravourös meistert. Bereits bei diesem leichtgewichtigen, fast kammermusikalischen Werk zeigt sich ein charakteristischer östlicher Klang. List/M. Schostakowitsch erzielen in der Coda vielleicht eine noch zupackendere Wirkung, was auch am aggressiver anmutenden Trompetensolo liegen mag.

Das 2. Klavierkonzert entstand deutlich später (1957) und ist Schostakowitschs Sohn Maxim gewidmet. Ihm wohnt ein freudiger Tonfall inne, der für diesen Komponisten eher untypisch ist. Hinsichtlich seiner Dreisätzigkeit ist es zumindest formal eher an klassischen Klavierkonzerten angelegt. Pianist Dmitry Masleyev setzt die heitere Grundstimmung durchaus um, wenngleich er sie eher jovial erscheinen lässt. Mit 18 Minuten Spielzeit ist die Einspielung auch fast zwei Minuten länger als der Klassiker von 1975 mit List am Klavier und dem Widmungsträger am Dirigentenpult, was praktisch ausschließlich auf den bei Masleyev/Sladkovsky bedeutend langsameren zweiten Satz zurückzuführen ist, der hier in kontemplativster Spätromantik erklingt. Näher an Rachmaninow war Schostakowitsch wohl nie. Eugene List geht dies deutlich nüchtern-sachlicher an. Im Finale kann das tatarische Orchester auch erstmals seine Qualitäten richtig ausspielen. Die Neueinspielung ist der alten Vergleichsaufnahme insgesamt durchaus ebenbürtig, im langsamen Satz m. E. sogar überlegen.

Keinem Geringeren als dem großen Geiger David Oistrach ist das Violinkonzert Nr. 1 gewidmet. 1947/48 komponiert, erfuhr es erst 1955, nach Stalins Tod, seine Uraufführung. Dieses Opus 77 (teilweise auch Op. 99 genannt) ist vermutlich das bekannteste von Schostakowitschs Konzerten. Mit der berühmten Passacaglia verfügt es über den wohl beeindruckendsten Satz in einem Schostakowitsch-Konzert überhaupt. Im verzweifelten Kopfsatz sehr verinnerlicht, entfacht das Scherzo etwas Dämonisches (so Oistrach) und beinhaltet das DSCH-Motiv. Eine Burlesque beschließt das Werk. Bereits von seiner Anlage her ist dieses Violinkonzert ungleich gewichtiger als die beiden Klavierkonzerte und kommt in dieser Einspielung auf über 38 Minuten Spielzeit. Damit ist diese deutlich getragener als sowohl die Oistrach- als auch die Kogan-Aufnahme (beide gut 34 Minuten). Das Beiheft geht nicht fehl, wenn es hier gar von einer Violinsinfonie spricht, ist der orchestrale Part doch stark aufgewertet worden. Sergey Dogadin erweist sich als vorzüglicher Solist, der durchaus seinen Anteil an der Tempogestaltung hat. Oistrachs und Kogans Interpretationen wirken im Vergleich noch zugespitzter, wohl auch durch die Zeitumstände bedingt – und weil es sich um Live-Aufnahmen handelt. Die Passacaglia wird – wenig verwunderlich – auch in der Neueinspielung zum Höhepunkt. Vom bedrohlichen, von den Pauken dominierten Anfang, der das Invasionsthema der Leningrader Sinfonie und das Schicksalsmotiv von Beethovens Fünfter zitiert, bis hin zum gleichsam totalen Ersterben des Orchesters und nachfolgendem, virtuosen und hochemotionalen Violinsolopart. Die nahtlos anschließende, furiose Burlesque bringt erneut das Orchester ins Spiel und lässt den Hörer im Unklaren darüber, ob das Werk desillusioniert oder doch hoffnungsvoll ausklingt. Das Tatarstan National Symphony Orchestra zeichnet sich wiederum als formidabler Klangkörper aus, auch wenn nicht ganz die an Brutalität grenzende Wucht des UdSSR-Staatsorchesters unter Swetlanow zu Beginn der Passacaglia und ganz am Ende erreicht wird.

Auch das 2. Violinkonzert ist enger Beziehung zu David Oistrach zu betrachten, widmete es ihm Schostakowitsch doch anlässlich seines 60. Geburtstages. Es handelt sich im gleichen Zuge um ein Spätwerk des Komponisten und ist sogar das letzte seiner Konzerte. Die Uraufführung erfolgte 1967 – natürlich mit Oistrach. Von jugendlichem Elan ist in diesem Werk nichts mehr zu spüren, eher vom sich bereits ankündigenden Abschied. Der Solist in der hier besprochenen Aufnahme heißt Pavel Milyukov, der das hohe Niveau dieser Gesamteinspielung fortsetzt. Die Hörner des Tatarstan National Symphony Orchestra dürfen in diesem Konzert glänzen und erinnern abermals an den rauen Ton alter Sowjetaufnahmen. Dass das 2. derartig im Schatten des 1. Violinkonzerts steht, ist sicherlich ungerechtfertigt, wie diese höchst gelungene Neuinterpretation beweist, die keinesfalls davor zurückschreckt, die Schroffheit der Partitur offenzulegen (exzellentes Schlagwerk mit Tomtom-Trommel).

Die auf der dritten und letzten CD versammelten beiden Cellokonzerte sind untrennbar mit Mstislaw Rostropowitsch verbunden. Beide hat Schostakowitsch für diesen legendären Cellisten geschrieben. Es handelt sich ebenfalls um späte Werke: Das viersätzige Cellokonzert Nr. 1 stammt von 1959, das dreisätzige Cellokonzert Nr. 2 von 1966. Das DSCH-Motiv taucht im 1. Cellokonzert ebenfalls auf. Die in den Jahren 1966 und 1967 entstandenen Aufnahmen mit dem Widmungsträger als Solisten und dem Staatlichen Sinfonieorchester der Sowjetunion (einmal mehr) unter Jewgeni Swetlanow werden schwerlich jemals übertroffen werden. Gleichwohl gelingt es sowohl Alexander Buzlov im ersten Konzert als auch Alexander Ramm im zweiten an der Seite des kompetenten Dirigenten Sladkovsky eine Art moderne Referenz einzuspielen. Die Schwierigkeiten, die beide Werke den Solisten abverlangen, erscheinen wie egalisiert angesichts der dargebotenen Leistung.

Summa summarum handelt es sich bei dieser Gesamtaufnahme um eine hervorragende, sehr willkommene Erweiterung der wahrlich nicht schmalen Diskographie. In gewisser Weise knüpfen Alexander Sladkovsky und sein Orchester an die alte sowjetische Tradition an und überraschen mit einem beinahe für ausgestorben gehaltenen rauen Tonfall, wie man ihn lange nicht mehr vernahm. Ausnahmslos exzellent sind alle sechs hier repräsentierten jungen Solisten und bilden gut die heutige russische Nachwuchsgeneration ab. Melodija knüpft an die glorreichen alten Zeiten an. Die Klangqualität ist durch die Bank exquisit, Nebengeräusche sind nicht vorhanden, das spieltechnische Niveau geradezu verblüffend. Weiter so!

Prières Russes – russische Gebete. So heißt die Neuveröffentlichung des französischen Labels Mirare. Enthalten sind insgesamt 18 Nummern mit Stücken von berühmten Komponisten wie Rachmaninow, Tschaikowski und Glinka/Balakirew, aber auch eher unbekannte Namen wie Tanejew, Dargomyschski, Gretschaninow, Swiridow, Aliabiew und Gawrilin. Allein dreimal ist die Liturgie des hl. Johannes Chrysostomos, eines der wichtigsten Heiligen der Orthodoxie, vertreten. Unverkennbar der typische östliche Tonfall, den westliche Hörer am ehesten durch diverse Kosakenchöre kennen. Es geht die Legende um, den großen Herbert von Karajan hätten diese spezifischen Eigenarten bei seiner Einspielung der Ouvertüre 1812 von Tschaikowski, in der er zu Beginn den Don-Kosaken-Chor Serge Jaroff a capella einsetzte, beinahe in den Wahnsinn getrieben. Tatsächlich muss man bereit sein, sich auf diesen für Westeuropäer doch sehr gewöhnungsbedürftigen Tonfall einzulassen. Dann aber wird man sich der Großartigkeit dieser Musik erst richtig bewusst. Diese neue Platte beweist, dass weniger manchmal mehr sein kann. Durch den Verzicht auf einen großen Orchesterapparat, der in der Kirchenmusik der Orthodoxie nicht vorgesehen ist, gilt die volle Konzentration selbstredend dem Chor. Der Philharmonische Chor Jekaterinburg unter der Stabführung von Andrey Petrenko meistert seine Aufgabe mit Bravour. Es ist immer wieder erstaunlich, welch eine Klanggewalt allein durch die menschliche Stimme erzielt werden kann. Am beeindruckendsten fand ich gerade die ebenfalls enthaltenen russischen Volkslieder, die man in unseren Breiten tatsächlich noch am ehesten kennt. Ein Déjà-vu bereitete mir das Lied von der weiten Steppe, das in Pier Paolo Pasolinis berühmtem Film Das 1. Evangelium – Matthäus von 1964 am Ende kurz vor der Auferstehung Christi auf sehr adäquate Weise verwendet wird. Eine insgesamt erfreuliche Neuerscheinung, auch wenn die Klangqualität ein klein wenig transparenter hätte sein können (Prières Russes ; Choeur Philharmonique d’Ekaterinburg ; Andrey Petrenko ; Mirare, 2017). Daniel Hauser

Mit dem älteren Moniuszko teilt Szymanowski die Herkunft aus dem von Russland beherrschten Teil Polens. Die Mutter war deutscher Herkunft, die Russen wurden gemieden und verachtet, die deutsche Musik so sehr verehrt, dass der junge Komponist mit seinem Schwager Bayreuth besuchte, dass er die Uraufführung von Elektra miterlebte. Nach 37 auf dem Gut Tymoszowka verbrachten Jahren musste die Familie vor den Bolschewiki nach Warschau fliehen, wo, da die Einnahmen aus dem zur Kolchose umgestalteten Adelssitz fehlten, Mangel das Leben bestimmte. Farbig und interessant wie das Leben, das der von Gönnern unterstützte junge Komponist u.a. mit dem Freund Artur Rubinstein in Wien oder in Italien oder sogar Nordafrika führte, ist die Darstellung der Autorin, die auch das Ringen Szymanowskis mit der erst nicht zugegebenen Homosexualität, ehe er sich ihr in vollen Zügen mit kostspieligen „Epheben“ hingibt, zum Thema macht. Dabei beschränkt sie sich nicht auf die Vita des Komponisten, sondern bezieht diese Neigung auch in ihre sehr sachkundigen Werkanalysen mit ein, so in die der Oper König Roger, in der sie sowohl im König wie im Hirten Charakterzüge Szymanowskis, jedenfalls derer, die er selbst bei sich wahrnahm, aufzeigt.

Mit dem älteren Moniuszko teilt Szymanowski die Herkunft aus dem von Russland beherrschten Teil Polens. Die Mutter war deutscher Herkunft, die Russen wurden gemieden und verachtet, die deutsche Musik so sehr verehrt, dass der junge Komponist mit seinem Schwager Bayreuth besuchte, dass er die Uraufführung von Elektra miterlebte. Nach 37 auf dem Gut Tymoszowka verbrachten Jahren musste die Familie vor den Bolschewiki nach Warschau fliehen, wo, da die Einnahmen aus dem zur Kolchose umgestalteten Adelssitz fehlten, Mangel das Leben bestimmte. Farbig und interessant wie das Leben, das der von Gönnern unterstützte junge Komponist u.a. mit dem Freund Artur Rubinstein in Wien oder in Italien oder sogar Nordafrika führte, ist die Darstellung der Autorin, die auch das Ringen Szymanowskis mit der erst nicht zugegebenen Homosexualität, ehe er sich ihr in vollen Zügen mit kostspieligen „Epheben“ hingibt, zum Thema macht. Dabei beschränkt sie sich nicht auf die Vita des Komponisten, sondern bezieht diese Neigung auch in ihre sehr sachkundigen Werkanalysen mit ein, so in die der Oper König Roger, in der sie sowohl im König wie im Hirten Charakterzüge Szymanowskis, jedenfalls derer, die er selbst bei sich wahrnahm, aufzeigt.

Der in Ostpreußen geborene Dirigent

Der in Ostpreußen geborene Dirigent

Tschaikowski: Sinfonie Nr. 6 „Pathétique“.

Tschaikowski: Sinfonie Nr. 6 „Pathétique“. Dmitri Schostakowitsch – Komplette Konzerte (Melodija CD 10 02465

Dmitri Schostakowitsch – Komplette Konzerte (Melodija CD 10 02465

Interessant ist auch, dass einige Opern Salieris, so Cublai gran Kan dei Tartari (mit der ganz jungen Diana Damrau in Würzburg) erneut in unserer Zeit uraufgeführt wurden.

Interessant ist auch, dass einige Opern Salieris, so Cublai gran Kan dei Tartari (mit der ganz jungen Diana Damrau in Würzburg) erneut in unserer Zeit uraufgeführt wurden.

Als Vertreter der Moderne werden Gräfin

Als Vertreter der Moderne werden Gräfin  Neben fünf Liedern Clara Schumanns heißt das für die polnische Mezzosopranistin

Neben fünf Liedern Clara Schumanns heißt das für die polnische Mezzosopranistin

Auf den ersten Blick wundert man sich womöglich, dass diese – so viel vorweg – wichtigen Einspielungen gerade jetzt erscheinen, ist doch gar kein Jubiläumsjahr für

Auf den ersten Blick wundert man sich womöglich, dass diese – so viel vorweg – wichtigen Einspielungen gerade jetzt erscheinen, ist doch gar kein Jubiläumsjahr für  In Erinnerungen schwelgen kann wer die mittlere der

In Erinnerungen schwelgen kann wer die mittlere der