.

Auch in diesem Jahr sind wir bei der Auswahl der besuchten Live-Aufführungen wählerisch und konzentrieren uns auf wenige und eben für uns interessante Operntitel oder -Locations. Eine Auflistung alle Festival-Beiträge finden sie hier.

.

Im Pflegeheim und Krankenhaus – Donizetti Opera: Das Festival in Donizettis Geburtsstadt Bergamo zeigte 2025 Caterina Cornaro, Il furioso nell’isola di San Domingo sowie die beiden Einakter Il campanello und Deux hommes et une femme.

Die vergangene Dekade hat dem Donizetti Festival, das unterschiedliche Namen trug, aber seit zehn Jahren als Donizetti Opera firmiert, viel Beachtung sowie Preise und Auszeichnungen eingebracht. Die kluge Programmgestaltung, die Öffnung nach vielen Seiten, das Vermittlungsangebot und die internationale Vernetzung wurden gewürdigt. Nach dem überraschenden Rückzug des bisherigen künstlerischen Leiters, Francesco Micheli, wurde dem seit 2017 als Direttore Musicale des Festivals fungierenden Riccardo Frizza aufgrund seiner künstlerischen Erfolge zusätzlich der Posten des Künstlerischen Leiters übertragen. Der international gut beschäftige 54jährige Dirigent aus dem unweiten Brescia wird für Kontinuität und die internationale Anerkennung der Festspiele sorgen, die sich weiterhin auf die drei Wochenende zwischen Mitte November und Anfang Dezember konzentrieren und stets drei Opern präsentierten. So auch in diesem Jahr. Und wieder im Teatro Donizetti in der modernen Unterstadt, der Città Bassa, sowie im Teatro Sociale in der mittelalterlich geprägten Oberstadt, der Città Alta. Das verbindende Thema sei „Il matrimonio“, „die Hochzeit“, was aber genauso austauschbar und inhaltlos wie die Motti ist, mit der hierzulande die Spielzeitprogramme überschrieben werden. Was nicht heißt, dass Hochzeiten, unglückliche, erzwungene oder getrübte, in den Opern nicht eine unwesentliche Rolle spielen

Gaetano Donizetti/ Museo Bergamo/ Wikipedia

Die von den Doppel-Direttore Frizza im Teatro Donizetti geleitete Caterina Cornaro von 1844, die letzte der zu seinen Lebzeiten aufgeführte Oper Donizettis, ist zwar keine ausgesprochene Rarität, doch Donizetti Opera spielte erstmals die Fassung „con l’intero testo poetico musicato da Donizetti e il finale secondo la volontà del compositore“. Eine ausgesprochene Rarität dagegen ist Il furioso nell’isola di San Domingo (Der Wahnsinnige auf der Insel Santo Domingo) von 1833, die ebenfalls im Teatro Donizetti „nella versione integrale della partitura del 1833“ aufgeführt wurde. In Teatro Sociale gab es eine Produktion mit zwei Einaktern: die Farsa Il campanello von 1836 in der Fassung von 1837 sowie die 1860 posthum uraufgeführte Opéra-comique Deux hommes et une femme, die mit dem italienischen Text von Enrico Colosimo auch als Rita bekannt ist

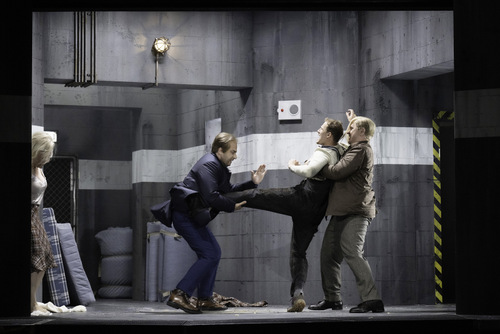

Der zwölf Jahre nach Donizettis Tod an der Opéra Comique in französischer Sprache uraufgeführte Einakter Deux femmes et une femme wirkt in seiner Beschränkung auf drei Personen und der Abfolge der Nummern, drei Arien, drei Terzette, dazu Ouvertüre, Terzett und Vaudeville, wie eine Reminiszenz an Rossinis frühe Farsen, doch die zwischen La fille du régiment und Don Pasquale entstandene Musik greift den Geist der französischen Musikkomödien der 1840er Jahre auf und versprüht romantische Duftigkeit. Sie ist von bezaubernder Anmut, besitzt Esprit und Witz. Als er 1838 in Paris eintraf, beschäftigte sich Donizetti im Auftrag der Opéra Comique mit einer heiteren Oper, für die ihm der Komödienspezialist Gustave Vaëz einen Originalstoff einrichtete: Die Wirtin Rita ist mit Pepé verheiratet. Da sie von ihrem ersten Mann Gasparo geschlagen wurde, schlägt sie nun ihrerseits Pepé. Gasparo gilt seit einem Schiffsunglück als verschollen. Ein Fremder taucht im Gasthof auf. Es handelt sich natürlich um Gasparo. Pepé wittert seine Chance, Rita loszuwerden. Als Gasparo erkennt, dass seine Frau, von der meinte, sie sei bei einem Brand umgekommen, noch lebt, will er abhauen. Beide Männer spielen um Rita. Der Sieger im Spiel muss Rita nehmen. Gasparo gewinnt bzw. verliert, denn er muss Rita zurücknehmen. Mit einer List gelangt Gasparo aber an die alte Heiratsurkunde und verprügelt Pepé, der verspricht, Rita zu behalten. Die Aufführung an der Opera Comique zerschlug sich, ebenso in Neapel, wohin das Werk 1841 geschickt wurde. Erst 1860 fand die späte Uraufführung statt; Bergamo präsentierte jetzt die Edizione critica von Paolo A. Rossini und Francesco Bellotto.

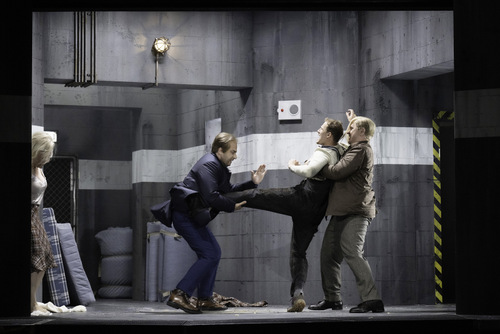

Bergamo – Donizetti Opera 2025: „Il Campanello“/Szene/Foto Gianfrnco Rota

Der in Neapel spielende und dort 1836 im Teatro Nuovo uraufgeführte Einakter Il campanello bzw. Il campanello di notte (Die Nachtglocke) um den Apotheker Don Annibale Pistacchio, der die junge Serafina heiratet, ist dagegen bekannter. Serafinas Ex-Lover Enrico will dem Paar die Hochzeitsnacht vermiesen, läutet die Nachtglocke und hält den Apotheker in wechselnden Verkleidungen vom Vollzug der Hochzeitsnacht ab. Am nächsten Tag muss Don Annibale in dringenden Geschäften nach Rom. Enrico freut sich. In Bergamo wurde jetzt erstmals Ilaria Naricis kritische Ausgabe jener Fassung aufgeführt, die Donizetti selbst 1837 für das Teatro del Fondo in Neapel erstellte, wobei er die Sprechtexte durch Seccorezitative von Salvadore Cammarano und den neapolitanischen Dialekt durch Italienisch ersetzte.

Stefania Bonfadelli inszenierte die beiden jeweils gut einstündigen Komödien mit merklicher Lust (28. November). Die einstige Belcanto-Virtuosin kennt das Metier, hat sich als Regisseurin mehrfach ausgezeichnet, darunter 2017 mit Un giorno di regno in Martina Franca sowie anschließend bei Rossini in Wildbad mit Matilde di Shabran und La scala di seta, und setzt die jungen Absolventen der Talentschmiede Bottega Donizetti mit gewinnender Lässigkeit in Szene. Man merkt Bonfadelli an, dass ihr die Stoffe zu dünn und leicht erscheinen, weshalb sie die Farsa und die Opéra comique geschickt verschränkt: das Hotel Rita befindet sich direkt neben der der Pharmacie Pistacchio. So kommt es, dass sich der unförmige Hausdiener mit dem Servierschürzchen nach der Pause im zweiten Stück als Pepé herausstellt, in der Apotheke die Jalousie heruntergelassen wird, während Serafina und Enrico sich zum Schäferstündchen zurückzeihen, aber sich schließlich völlig entzweien usw. Bonfadelli hat die beiden Stränge unaufdringlich in Beziehung gesetzt und in die frühen 1960er Jahre verlegt, was den Chordamen und köstlichen stummen Darstellerinnen zu sehenswerten Hochfrisuren verhalf. In Campanello machte der sehr junge Pierpaolo Martella mit seinem dunkel kernigen, gutsitzenden Kavaliersbariton als Don Annibale bella figura. Erstaunlicherweise ist auch der Enrico ein hoher Bariton. Francesco Bossi nutzte die vielen Bravourszenen, die ihm Donizetti gab, gefällt durch Leichtigkeit und rasant prasselndes Plapper-Parlando, etwa in seinem Brindisi „Mesci, mesci, e sperda il vento“ oder in der Verkleidung als alter Mann, der Rezepte und Arzneien herunterrattert; „Mesci, mesci, e sperda il vento“ ersetzte in der zweiten Fassung das ursprünglich eingelegte Orsini-Lied “Il segreto di esser felice“, das Ugo Mahrieux anschließend aparterweise im Fortepiano sanft anklingen ließ. Mit kräftiger Soubrettensüße gab Lucrezia Tacchi die Serafina, während sich Eleonora de Prez als deftige Madama Rosa ihrem Schwiegersohn an den Hals schmiss. Während Campanello doch sehr schablonenhaft bleibt, ist Deux homme et une femme das reichere Stück, mit dem Donizetti die für ihn typische Schwebelage von Witz und Ernst und Melancholie schön austariert. Christina De Carolis war die etwas säuerlich spitz klingende Rita mit hurtigem Ziergesang. Eine Überraschung bot der offenbar bestens an Mozart und Belcanto-Etüden geschulte Chilene Cristóbal Campos Marín, der den Pepé mit eleganter Klangfülle, Stilgefühl und ironischem Funkeln gab. Alessandro Corbelli, mindestens eine Generation älter als die ihm anvertrauten Schüler, spielte als Gasparo seine jahrzehntelangen Erfahrungen aus und trumpfte mit lautem Ton und praller vis comica auf. Für die musikalisch treffsichere Verblendung der Stücke war Enrico Pagano zuständig, der mit dem auf Originalinstrumenten spielenden Orchestra Gli Originali einen beseelten, punktgenau reagierenden Komödienton realisierte.

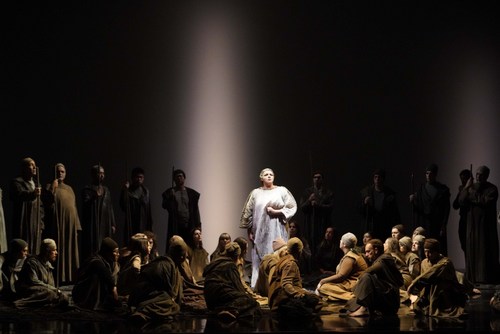

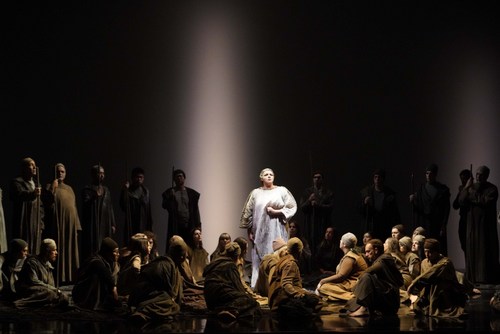

Bergamo – Donizetti Opera 2025: „I Furioso al Isola di San Domiungo“/Szene/Foto Gianfrnco Rota

In der Uraufführung von Il campanello sang Giorgio Ronconi die virtuose Partie des Enrico. Er hatte drei Jahre zuvor seine erste Donizetti-Partie kreiert, als er die Titelrolle in Il furioso nell’isola die San Domingo gesungen hatte. Die Geschichte um Cardenio, der über den Betrug seiner Frau Eleonora verrückt wurde und deshalb seit einigen Jahren auf der Insel San Domingo lebt, ist eine der merkwürdigsten, die Donizetti vertont hat. Es ist zugleich die erste Oper, in der er dem Bariton eine Hauptrolle übertrug. Giorgio Ronconi war bei der Uraufführung von Il furioso nell’isola di San Domingo am 2. Januar 1833 am Teatro Valle in Rom erst 22 Jahre alt. Ronconi wirkte noch in weiteren Uraufführungen Donizettis mit, darunter als wichtigste im gleichen Jahr und am gleichen Haus Torquato Tasso, und kreierte 1842 den Nabucco. Das auf der Titelseite als Melodramma bezeichnete Werk, zu dem Rossinis Aschenputtel-Dichter Jacopo Ferretti das Libretto nach einer Episode aus Don Quijote verfasste, ist der Gattung nach eine Semiseria, also eine halbernste Geschichte und behandelt den holprigen Heilungsprozess des Cardenio, der von Bartolomeo und seiner Tochter Marcella betreut wird und dem unabhängig voneinander Eleonora und sein Bruder Fernando auf die Insel folgen. Für die Semiseria-Elemente ist der von einem Bassbuffo gesungene Diener Kaidamà zuständig. Er ist ein Schwarzer, in der aktuellen Inszenierung ein Clown. Gespielt wurde die zu Donizettis Lebzeiten ungemein erfolgreiche Oper zuletzt 2006 in Gelsenkirchen in Andreas Baeslers Einer flog über das Kuckucksnest-Inszenierung und 2013 beim Festival in Bergamo (mit Simone Alberghini und Cinzia Forte); ich erinnere mich recht gut an die Aufführung 1987 in Savona (unter Carlo Rizzi mit Stefano Antonucci und Luciana Serra). Die aktuelle Produktion in Bergamo benutzt die Edizione critica von Eleonora Di Cintio. Bereits während der originalen zweiteiligen Sinfonia, die Alessandro Palumbo anstelle des 1833 in Rom gespielten Preludios benutzt, führt uns die wirkungsvoll gesteigerte Larghetto-Allegretto-Form in ein Altersheim, wo der alte Cardenio in seinen Erinnerungsstücken kramt und seine Gedanken, trotz der Einlenkungen der jungen Pflegerin, zurück auf die Insel San Domingo schweifen. Das kleine Zimmerchen weitet sich, die hübsche hellbunte Tapete mit Flora und Fauna aus exotischen Regionen wird zum karibischen Inselreich. Immer wieder zoomen Regisseur Manuel Renga und sein Ausstatter Aurelio Colombo, die durch den kürzlich beim Verdi Festival in Busseto erarbeiten Macbeth in Erinnerung sind, durch die horizontale und vertikale Verengung des schwarzen Rahmens in die kleine Kammer des greisen Cardenio, der sich anfangs noch als junger Mann an der Seite seiner Braut Eleonora sieht, aber mehr und mehr in einen Strudel gezogen wird, in dem er und die Zuschauer nicht mehr zwischen Realität und Wahnvorstellungen unterscheiden können. Renga gelingt es, diese Verschiebung der Zustände sehr überzeugend ohne inszenatorische Kapriolen auszuspielen, denn der Zustand des sich mal mit seiner Vergangenheit, sprich mit Eleonora, versöhnenden, dann wieder selbstmörderisch wütenden Cardenio wäre auf der Bühne tatsächlich schwer zu fassen. Bei Renga und Colombo werden ein Schrank zur Tür zur Außenwelt, schweben Möbel und Gegenstände im ersten Finale durch die Luft. Endlich klärt sich Cardenios Zustand und, obwohl vieles ringsum in Trümmern liegt, stellen sich er und Eleonora nochmals zum Hochzeitsfoto in Positur. Der alte Cardenio (Andrea de Manincor) und die ihn umhegende alte Eleonora beschauen sich die Idylle, von der wir nicht wissen, ob sie Wirklichkeit oder Traum ist. Gleichmals bezwingend gestalten Polumbo und das Orchestra Donizetti Oper diese in den ersten Jahrzehnten nach der Uraufführung populäre Oper, die eine stärkere Verbreitung verdient hätte. Spannend und wie aus einem Guss wölben sie in dem Meisterwerk aus Donizettis mittlerer Periode einen Bogen von der Sinfonia über die reichen Ensembleszenen, das vielgliedrig aufgedröselte und dann wieder virtuos geballte erste Finale, die beiden interessanten Duette Cardenios mit Kaidamà und sein Duett mit Eleonora – dazu die Cavatinen der Eleonora und des Fernando – bis zum Rondo „Se pietoso d’un obblio“ der Eleonora. Obwohl das Finale der Primadonna gehört, bleibt Cardenio die zentrale Figur. Es ist eine der anspruchsvollsten Partien, die Donizetti für Bariton geschrieben hat. Der ariose, deklamatorische und reich durchbrochene Gesangspart, reizt den gesamten Tonumfang eines Baritons aus, fordert Sprünge und lange, edle Phrasen, so dass auch der mit prächtig ausladendem Bariton und glanzvoller Höhe singende Paolo Bordogna in der Tiefe einige Male in Bedrängnis kommt und mehrfach wünscht man, dass der energische, steifgerade Ton sich zu einem warmen Legato weitet. Ein brillanter Singdarsteller ist der Bariton Bruno Taddio, bei dem Singen und Spielen gleichwertig ausbalanciert sind, sein Kaidamà ist ein trauriger Clown, der sich am Ende seine Schminke aus dem Gesicht wischt. Durchaus brillant singt der italo-argentinische Tenor Santiago Ballerini den Fernando, der als Figur ein Solitär bleibt, während Valerio Morelli und Giulia Mazzola als Bauer Bartolomeo und seine Tochter Marcella viele Ensembleszenen mit kräftigen Akzenten versahen. Als Eleonora verbindet Nino Machaidze mit dunkelschwerem melancholischem Timbres und runden Höhen die Brillanz und Koloraturfertigkeit eines Soprano leggero mit der Fülle und Entfaltung eines Soprano lirico, dem im ersten Finale viel an dramatischer Kraft und Agilität abverlangt wird. Eine großartige Aufführung (29. November).

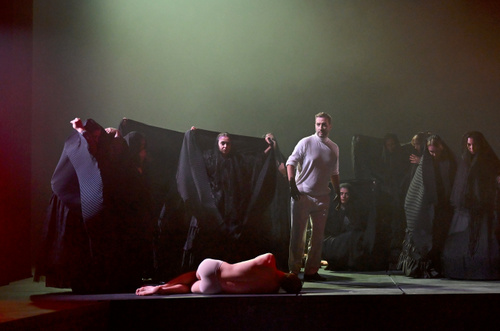

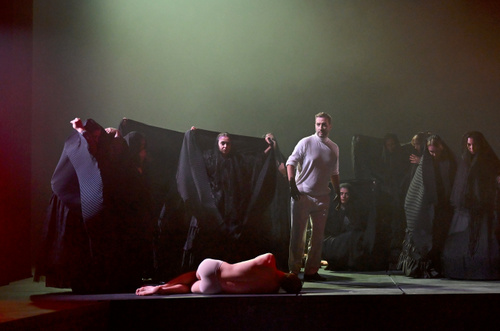

Bergamo – Donizetti Opera 2025: „Catarina Cornaro“/Szene/Foto Gianfrnco Rota

Männer, die sich in wahnhafte Vorstellungen flüchten, bleiben bei Donizetti die Ausnahme. Wahn bleibt den Damen vorbehalten. Caterina Cornaro folgt dieser Regel perfekt. Zumindest in der mit dem Teatro Real in Madrid koproduzierten Inszenierung des einstigen Festspielleiters Francesco Micheli. Da sitzt also eine hochschwangere Frau im roten Kleid im Krankenhaus, wartet auf Schwestern oder Ärzte, die ihr Röntgenaufnahmen zeigen oder Auskunft über das Befinden ihres Gatten geben. Im Lauf des langen Wartens verschlechtert sich offenbar der Zustand des Mannes, im Krankenbett wird er von einem Raum in den anderen geschoben, ein Arzt, in dem findige Zuschauer den einstigen Geliebten Gerardo erkennen, kommt in höchster Eile hinzu und greift zum Operationsbesteck. Doch alles vergebens. Das ist ein Strang in Michelis Erzählung, denn die Frau, eine moderne Schwester der Caterina Cornaro, wischt über Handyfotos und erinnert sich an Venedig, „C’era una volta a Venezia“. Zwischendurch werden ihre Gedanken und Wünsche auf die Wände projiziert, was der Aufführung nicht unbedingt bekommt, denn Caterinas peinliches Plappern wirkt wie aus einer Vorabendserie, „Um zu überleben habe ich eine andere Liebe gewählt“, „Ich bitte dich Geliebter, lebe“, „Unser Sohn soll seinen Vater kennenlernen“. Begleiterinnen erscheinen in schönen Renaissanceroben (Alessio Rosati), entsprechende Architekturteile, die Matteo Paoletti Franzato erdacht hat, formen sich zu Sälen und Raumfluchten.

Wir erinnern uns: Caterina (1454-1510) war die letzte Königin von Zypern (1473-89). Als sie 14 Jahre alt war, wählte sie Jakob II. von Lusignan, der König von Zypern, zur Gattin. 1472 segelte Caterina nach Zypern, wo die Hochzeit stattfand. Bereits wenige Monate später starb Jakob II. Auch ihr nach dem Tod des Gatten geborener Sohn, für den sie die Regentschaft übernommen hatte, starb noch als Säugling, worauf Caterina rechtmäßige König von Zypern wurde. Um sich Zyperns zu bemächtigen, zwang die Republik Venedig Caterina zu Abdankung. Die einem alten Patriziergeschlecht entstammende Caterina, die von Bellini und Tizian gemalt wurde, behielt den Rang einer Königin und wurde ins goldene Exil nach Asolo gedrängt, wo sie ihre Residenz mit Dichtern, Gelehrten und Künstlern zu einem Musenhof ausbaute. Auch einige Opern behandelten ihr Schicksal. Darunter Halévys La reine de Cypre (1841)., auf die Giacomo Sacchero zurückgriff, als er für Donizetti Caterina Cornaro verfasste, wo die kurz vor der Eheschließung mit Gerardo, ursprünglich Gerard de Coucy, stehende Caterina durch Mocenigo, der die Interessen der Republik vertritt, gezwungen wird, Lusignano zu heiraten. Andernfalls werde Gerardo umgebracht. Caterina lässt sich darauf ein, bleibt dem 14 Jahre älteren Lusignano, der sie aufrichtig liebt, eine gefühlskalte Gattin. Die Männer begegnen sich, erkennen, dass sie beide von der Republik Venedig getäuscht und um ihre Liebe gebracht wurden. Gerardo letzte Begegnung mit Caterina ist nur noch Entsagung. Beide Männer sterben im Kampf für Zyperns Unabhängigkeit.

Ursprünglich bestimmte Donizetti seine Caterina Cornaro 1842 für Wien, doch als er vom Münchner Erfolg von Lachers Caterina Cornaro-Oper hörte, bestimmte er seine Version für Neapel, wo sie am 12. Januar 1844 am Teatro San Carlo uraufgeführt wurde. Da er sich für eine Reise zu schwach fühlte, hatte Donizetti Saverio Mercadante gebeten, ein Auge auf die Vorbereitungen zu haben, und war dennoch voller böser Vorahnungen. Die Uraufführung war ein Fiasko. Das Stück mit seinem überlangen Prolog und dem sehr kurzen zweiten Akt ist beklemmend und düster. Darüber kann auch der Chor der Festgäste nicht hinwegtäuschen, denn rasch trübt der Auftritt des Mocenigo das musikalische Geschehen derart ein, dass nicht nur der ausführliche Prolog von einer nächtlichen düster-dichten Stimmung beherrscht wird, die an den Prolog von Verdis Simone Boccanegra erinnert, sondern das ganze Stück wie mit Trauerflor umrandet bleibt. Nur einmal im ersten Duett Caterina/ Gerardo „Dolce amor mio“ flammen Liebe und Leidenschaft auf. Der Rest ist dann Leiden, Aufopferung, Hingabe. Carmela Remigio, beliebt in Bergamo, wo sie u.a. Lucrezia Borgia und Mayrs Medea war und in Il castello di Kenilworth gesungen hat, sang die Caterina gleich in ihrer Arie „Vieni, o tu, che ognora io chiamo“ mit flacher, farb- und glanzloser Stimme und anämischer Gleichförmigkeit, die zur Hochschwangeren passt. Aber zu einer verdienten Neuentdeckung und einer vierten großen Donizetti-Königin in der Reihe von Anna Bolena, Maria Stuarda und Elisabetta in Roberto Devereux, als welche Riccardo Frizza die Caterina Cornaro sieht, reicht es nicht. Die in Bergamo gespielte alternative Fassung enthebt Caterina ihrer Schlussarie, da sie mit dem Tod des Lusignano endet, der Caterina noch gesteht, dass auch Gerardo im Kampf für ihn gefallen sei.

Als Gerardo ist der Sizilianer Enea Scala dagegen ein feuriger Liebhaber, wie ihn sich jede Königin nur wünschen könnte. Scala hat einen schmalen, gut fokussierten und leuchtkräftigen Tenor, singt mit fabelhafter Diktion, geradezu ekstatischer Leidenschaft, manchmal ein wenig kurzatmig im Überschwang und mit gleichförmiger Klangpracht, doch verschwenderischer Energie. Die hatte Vito Priante nicht. Der Bariton musste nach der Romanze des Lusignano aufgeben. Das Cover sang zunächst hinter der Bühne, bevor der südkoreanische Bariton Wonjun Jo ab dem zweiten Teil auch szenisch präsent war. Jo nutzte die Chance als Einspringer, sang mit unerschütterlich festem und sicheren Bariton. Die darstellerische Tapsigkeit sieht man dem armen Mann auf der Krankenliege bzw. im Krankenhaushemdchen gerne nach. Mit seinem nachtschwarzen Bass, der jedermann das Fürchten lehrt, machte Riccardo Fassi als Mocenigo großen Eindruck; dieser Vertreter der Republik wirkt wie ein Sendbote der Hölle, der alle Fäden in der Hand hält. Noch ein Einspringer. Am Morgen der Aufführung (30. November) stellte sich heraus, dass Frizza die Oper nicht würde dirigieren können. Der 28jährige Aram Khacheh war ein vollwertiger Ersatz und leitete das Orchestra Donizetti Opera und den Coro dell‘Accademia Teatro alla Scala, der alle drei Opern souverän bewältigte, mit stupender Sicherheit und Präzision. Der in Rom geborene Sohn persischer Elterngewann hatte im Vorjahr den Cantelli-Wettbewerb gewonnen und bewies sich auf Anhieb als Ausnahmetalent. An ihm lag es nicht, dass die Caterina Cornaro dennoch eine Enttäuschung blieb.

2026 gibt es L’esule di Roma, Alahor in Granata und Le convenienze ed inconvenienze teatrli. Rolf Fath

.

.

Teatro Municipale Piacenza – Trilogia Popolare: Welch interessante Idee. Ein Sopran, ein Tenor und ein Bariton singen drei Opern Giuseppe Verdis innerhalb von fünf Tagen. Ich hatte mir das schön vorgestellt, zugleich könnte es Aufschluss darüber geben, wie in einem kleineren oder mittleren italienischen Haus die Werke des Großmeisters behandelt werden. Wobei das sicher keiner in dem zwischen Mailand und Parma gelegenen Piacenza gerne hören möchte, wurde doch das 1804 mit einer Oper von Giovanni Simone Mayr eröffnete Teatro Municipale gerne mit der Mailänder Scala verglichen, nachdem ihm der Architekt und langjährige Bühnenbildner der Scala, Alessandro Sanquirico, um 1830 die heutige Fassade angepasst hatte. Klein ist das neoklassizistische und teils rokokohaft verspielte gold-rote Opernhaus mit seinen fünf Rängen keineswegs, doch sehr häufig bespielt wird es nicht. Das Opernprogramm macht, wie in mehreren Städten in der Lombardei oder Emilia Romagna, einen reichen Eindruck, doch die fünf oder sechs Titel werden jeweils nur zweimal gegeben und wandern von Ort zu Ort, darunter Como oder Brescia, Cremona, Modena, Reggio Emilia, Pavia, Lecce oder eben auch Piacenza. Der Verbund der OperaLombardia wirkt da segensreich, kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass im Land der Oper die Häuser abends viele häufiger geschlossen als festlich erleuchtet sind. Doch, wenn sie öffnen putzen sich alle heraus.

Piacenza/“Rigoletto“/Szene/Foto Maria Parmigiani

Piacenza, zu dessen Provinz immerhin Verdis Landgut in Sant’Agata gehört, hat sich als Reaktion auf das gerade zu Ende gegangene Festival Verdi in Parma etwas Eigenes einfallen lassen: eine Piacentiner Produktion der Trilogia Popolare mit den drei gleichen Sängern. In zwei chronologischen Durchläufen. Das ist wie der Ring innerhalb von sechs Tagen. Trilogia Popolare muss man in Italien nicht erklären. Es handelt sich um die drei populärsten Opern von Verdi, die natürlich in kleinster Weise als eine solche Trilogie geplant waren oder eine Einheit bilden, die Nummern 17 bis 19 in Verdis Opernkatalog bzw. der 1851 in Venedig uraufgeführte Rigoletto, Il Trovatore, der im Januar 1853 in Rom herauskam, sowie die knapp sechs Wochen später wieder in Venedig erstmals aufgeführte La Traviata. Die Bezeichnung entstand aufgrund der anhaltenden Popularität erst im Nachhinein. Antonio Gramsci, Schriftsteller, Politiker und Mitbegründer der kommunistischen Partei Italiens, erkannte ihre Bedeutung für die nationale Kultur und bezeichnete sie als „autenticamente nazionalpopolare“. Rigoletto und La Traviata haben einiges gemeinsam. Beide basieren auf französische Vorlagen von Victor Hugo bzw. Alexandre Dumas fils, zu den Piave die Libretti verfasste, beide wurden auf unterschiedliche Weise von der Zensur gebeutelten und beide nehmen durch ihre emotionale Darstellung zweier Außenseiter ein, mit denen Verdi die Bourgoisie seiner Zeit kritisierte. Der vergleichsweise konventionelle Trovatore war trotzdem oder gerade deshalb die im 19. Jahrhundert meistgespielte Oper Verdis. Alle drei stellen einen Kraftakt nicht nur für ein Theater von der Ausstattung des Teatro Municipale in Piacenza dar.

Die drei Sänger waren Luca Salsi und Francesco Meli, beide ausgesprochen Stars in ihrer Heimat, sowie die Newcomerin Maria Novella Malfatti. Für den unweit von Piacenza geborenen Salsi ist es ein Heimspiel, auch Meli stammt im weitesten Sinn aus der Gegend, nämlich aus Genua. Die 32jährige Malfatti kommt aus der Toskana. Der Wechsel von einer Oper zur anderen sollte ihnen kein Problem bereiten. Die Sänger der Uraufführungen waren stilistisch breit aufgestellt. Die erste Gilda hatte beispielsweise vorher Odabella und Abigaille gesungen, was man heute von keiner Gilda erwarten würde. Auch Fanny Salvini-Donatelli, die Ur-Violetta, hatte zuvor Abigaille gesungen. Rosetta Penco, die die Leonora kreierte, war auch die erste Luisa Miller und Giovanna d’Arco. Felice Varesi, der erste Rigoletto, sang und kreierte mehrere von Verdis großen Bariton-Partien. Auch die Uraufführungstenöre hatten zuvor oder später mehrere Verdi-Partien übernommen; der erste Herzog, Raffaela Mirate, und erste Alfredo, Lodovico Graziani, hatten ebenfalls als Manrico reüssiert. Von Anfang an war in Piacenza vorgesehen, dass Ernesto Petti die Baritonpartien im zweiten Zyklus singen würde. Doch dann stieg Salsi aus dem Trovatore aus, da er sich auf die am 1. November von RAI 3 übertragene Tosca aus Rom vorbereiten musste – war aber am Tag darauf pünktlich zur Nachmittags-Traviata wieder zurück in Piacenza – worauf Petti bereits im ersten Zyklus als Luna auftrat und schließlich musste sich Malfatti im ersten Zyklus durch Ruth Iniesta ersetzen lassen. Francesco Meli blieb die Konstante. Natürlich auch Francesco Lanzillotta, der gerade in Parma beim Verdi-Festival einen zwingenden Macbeth dirigiert hatte, sowie der Coro del Teatro Municipale di Piacenza und das Orchestra Sinfonica di Milano.

Roberto Catalano fand mit seiner Ausstatterin Marian Moreira eine ansprechende Form, um den drei unterschiedlichen Stücken eine einheitliche Bildsprache zu geben, ohne sie in ein Korsett zu zwingen. Auch keine provinzielle Kulissenschieberei. Stattdessen stellt im Rigoletto ein klarer, weißer spätbarocker-klassizistischer Raum mit drei Portalen auf der Rückseite den Herzogspalast dar. Für die weiteren Schauplätze bedarf es außer den Kronleuchtern, den wenigen Möbeln für Rigolettos Heim oder der Außenmauer für die Schänke nur durchscheinende Wände. Das wirkt nüchtern geschmackvoll und greift die Architektur der Stadt auf, konzentriert sich ganz auf die Hauptfiguren, nimmt aber auch die Nebenfiguren wie den gedemütigten Conte di Monterone wichtig, bei dessen Fluch sich der Tod aus dessen weiten Schleppe wälzt und fortan wie ein Gift, welches den Palast mit schwarzen Schwären überzieht, gegenwärtig ist. Bis er schließlich bei Rigolettos letzten „La maledizione“ triumphierend zurückbleibt. Dieser hochästhetische Rahmen bleibt auch im Trovatore und der Triavata erhalten.

Luca Salsi kostet diese letzte Phrase, „La maledizione“, mit schier endlosem Atem aus, worauf ihm das Publikum zu Füßen liegt (29.10). Der klangprächtige Salsi singt den Hofnarren ansonsten ohne zur Galerie zu schielen, geradlinig im Duett mit Gilda, etwas angeschlagen in der Höhe, doch mit satt voluminösem, gelegentlich eingedickt opakem Ton in „Cortigiani“. „Si venedtta“ beginnt er ganz leise, um es dann umso eindrucksvoller zu steigern, doch ohne mit Ruth Iniesta die bravouröse Variante zu wählen. Die Spanierin ist eine mädchenhaft zurückhaltende Gilda mit exquisiten Tönen in „Tutte le feste“. Francesco Meli ist nicht der geborene Verführer, scheint über den Herzog, wie auch den Alfredo, hinausgewachsen zu sein, aber man erlebt einen Sänger mit einer klaren, druckreifen Diktion und souveränem Umgang mit den Rezitativen, das trompetenhelle Timbre ist nicht jedermanns Sache, aber er gefällt durch ein gut fokussiertes zartes Piano, gibt den Arien Schwung und Leidenschaft und gestaltet seine große Szene zu Beginn des zweiten Aktes „Ella mi fu rapita“ wie aus dem Lehrbuch, verzichtete aber bei der Cabaletta „Possente amor“ auf den Bravourschlenker, wie denn auch die zweite Strophe seines „La donna è mobile“-Schlagers etwas zu prosaisch klang. Insgesamt bleibt Meli eine Spur zu gleichförmig, fehlt es ihm an draufgängerischer Brillanz. Alle anderen waren vorzüglich und vermittelten den Eindruck eines geschlossenen Ensembles, das jede Nuance des Textes erfasst, hervorzuheben sind die auffallende Giovanna von Ester Ferraro und der ausgezeichnete Bass Adolfo Corrado als sinister Sparafucile und zwei Tage später als spannender Ferrando, dem man bei seiner Erzählung an den Lippen hängt. Obwohl das Orchester am ersten Abend noch etwas ungenau klang, gelang es Francesco Lanzillotta, das Drama bereits mit wenigen Strichen präzise zu umreißen.

Piacenza/“I Trovatore“/Szene/Foto Gianni Cravedi

Zwei Tage darauf (31.10.) schreitet wieder die dünne und lange Nosferatu-Gestalt des kahlköpfigen Todes durch das Mittelportal, das jetzt das Schloss Aliaferia und die weiteren Schauplätze im Nordwesten Spaniens darstellen wird. Er ist der ständige Begleiter der im weiten Prachtgewand wandelnden und offenbar in der Asche wühlenden Azucena, durch deren majestätische Aura Regisseur Catalano und Teresa Romano Verdis ursprüngliche Absicht unterstreichen, die Oper nach der Zingara zu benennen. Erst jetzt schildert Ferrando die langen zurückliegenden traumatischen Vorgänge.

Feinsinnig erfasst Lanzillotta die notturnen Schwingungen, betont nicht die bizarre Kühnheit und Originalität, nicht das Primitive und Unbehauene der Musik, sondern die hochromantische, leidenschaftlich vorwärtsdrängende Geschichte, die der Regisseur ganz auf das Viereck der Protagonisten und szenisch geschmackvolle Unauffälligkeit beschränkt. Mit königlicher Haltung und Stimme bildete Teresa Romanos Azucena das Zentrum der Aufführung. Mit ausdruckvoll leidenschaftlich changierender Tiefe, warmer Mittellage und ausladender Höhe sang sie eine geradezu explosive Azucena, deren beiden große Soloszenen wild und zugleich verführerisch klangen. Beeindruckend auch Maria Novella Malfatti, deren Leonora zwar noch nicht ausgereift ist, aber die reichen Anlagen der jungen Sopranistin zeigen, ein Lirico-Spinto Sopran mit gelegentlich dunkler Einfärbung, bezaubernder Koloratur, etwas steifen und aufgesetzten Höhen, filigranen Piani und hinreichend Attacke und Bravour für den vierten Akt. Ernesto Petti, der Bariton aus Salerno, gibt den Luna mit noble Machogeschmeidigkeit und anfangs etwas schmalbrüstigem Klang, zeigt aber ab dem Cantabile „Il balen del suo sorriso“ die Vorzüge einer guten Ausbildung und eines sicheren kernigen Baritons . Der Manrico bringt alle Vorzüge des Francesco Meli zu Geltung, die tadellose Technik, die leidenschaftlich geformten Phrasen mit den generös entfalteten Bögen („Ah! Si, ben mio“), die elegante Diktion, den drängenden Impetus, Sturm und Drang des Singens wie es dieser Figur so gut ansteht, doch wieder ohne den letzten Kick an Brillanz und Bravour, sprich das sichere hohe C, das das Publikum so gerne gehört hätte.

Piacenza/“La Traviata“/Szene/Foto Maria Parmigiani

Schließlich als umjubelter Abschluss der von den Medien viel beachteten Trilogie La Traviata, die zum Triumph der kühl eleganten Maria Novella Malfatti wird (2. November), die brillante Koloratur, Temperament und Leidenschaft vereint, die große Arie rückenliegend auf dem breiten Tisch singt, „Amami Alfredo“ mit Kraft und dunklem Pathos erfüllt und den dritten Akt durch eine fein abgestufte Interpretation trägt, bis sie schließlich ihrem treuen Begleiter, dem Tod, in die Arme stürzt. Der elegante Raum ist zunehmend von schwarzen Flecken überzogen und die Fäulnis hat sich bis zum Bühnenrahmen fortgesetzt. In der von Lanzillotta schwermütig und elegisch, doch nie sentimental dirigierten Aufführung baut Meli seine große Szene zu Beginn des zweiten Aktes („Lunge da lei“) wieder vorbildlich und mit verschwenderischem Klang auf, und seinen kurzen Ausfall in der Cabaletta verzeiht das Publikum gerne, da er im dritten Akt das Duett „Parigi, o cara“ mit den zärtlichsten Pianotönen umhüllt. Salsi singt den Germont mit der Fülle seiner Möglichkeiten, ein wenig zu kalkuliert und trickreich. Auf solche Comprimarii wie Davide Maris Sabatino als Douphol, Omar Cepparolli als Doktor Grenvil, Nicola Zambon als Marchese und Simone Fenotti als Gastone, die sich wirkungsvoll von dem dezenten Chor abheben, könnte manches Staatstheater stolz sein. Rolf Fath

.

.

Teatro Regio di Parma: Das 25. Festival Verdi im Zeichen Shakespeares. „Sciopero“, das Unwort der frühen Jahre, als ich regelmäßig in mehrere italienische Theater reiste, ist wieder da. Damals musste man regelmäßig auf Zugstreiks gefasst sein, die allerdings durch einen gut funktionierenden Überlandbusverkehr abgefedert wurden, oder auf Aktionen, die den Theaterbetrieb lahmlegten, so dass es durchaus passieren konnte, dass die Zuschauer bereits auf den Dirigenten warten und stattdessen die Intendanz die kurzfristige Absage der Aufführung verkündete.

Der aktuelle Generalstreik betraf auch die Falstaff-Premiere im Teatro Regio und machte somit die sogfältige Planung des Festival Verdi kaputt, das sein 25jähriges Jubiläum im Zeichen Shakespeares begehen wollte. Vielleicht liege ich falsch. Aber mir erschien das diesjährige Programm ohnehin etwas bescheiden. Was daran liegen mag, dass das Rahmenprogramm von der Verdi-Street Parade bis zu den unzähligen Verdi-Off Programmpunkten in Lauf der zehn Jahre, die dieses Neben-Festival besteht, immer reichhaltiger wurde. Und Verdi hat eben nicht mehr Opern nach Shakespeare komponiert.

Es bleibt im Jubiläumsjahr also bei drei Opern, im Gegensatz zu vier Opern in zurückliegenden Jahren, davon eine in einer bereits gezeigten Inszenierung. Dies wäre der Falstaff gewesen, mit dem Jacopo Spirei einen Blick ins Brexit-England geworfen hatte, wo sich unter dem Blick von Elisabeth II. nichts zum Guten wendete. Das Thema ist gewichtig: Shakespeare war, neben Schiller und Victor Hugo, der Schwerpunkte in Verdis literarischer Beschäftigung. Die Shakespeare-Bewunderung umspannt Verdis gesamtes Schaffen und mehr als ein halbes Jahrhundert vom frühen Macbeth (1847) bis zum späten Otello (1887) und dem Schwanengesang Falstaff (1893), von der Romantik bis zum Anbruch der Moderne, von der Belcanto-Oper bis zum Musikdrama. Vom politischen Drama, in das kein Lichtstrahl fällt, bis zur dunklen Eifersuchtstragödie des Otello, mit dem, wie der künstlerische Leiter Alessio Vlad unterstreicht, Verdi gar bis zum Expressionismus vorstieß.

Für seine erste Oper nach einem Stück des verehrten Shakespeare hatte Verdi 1846 noch selbst das Prosa-Szenarium mit den Höhepunkten des Dramas mit der Prophezeiung der Hexen, dem Mordplan, der Ermordung des Königs Duncan, dem Bankett und der Nachtwandelszene entworfen. Der von Verdi bereits bei Ernani und I due Foscari beschäftigte Francesco Maria Piave brachte das Gerüste in Reime und stellte das Libretto fertig. Verdi war unzufrieden und demütigte Piave, indem er Andrea Maffei für Korrekturen heranzog. Bei den anschließenden, reich dokumentierten Proben im Frühjahr 1847 in Florenz kümmerte sich Verdi, der im Vorjahr aufgrund eines Burnout noch ein halbes Jahr pausieren musste, um alles, feilte an allem und jedem sowohl bei szenischen wie musikalischen Belangen und erwies sich erstmals als der Mann des Theaters, der er fortan blieb. Vor allem die Bankettszene mit der Erscheinung des toten Banquo wollte er mit allen Mitteln der Illusionskunst dargestellt sehen. Die Uraufführung war ein Ereignis. Für Paris arbeitete Verdi die Oper 18 Jahre später um, denn „Es gibt das Stücke“, wie er meinte, „die entweder schwach sind oder, was noch schlimmer ist, gar keinen Charakter haben“.

Das Festival Verdi kehrte im Jubiläumsjahr zur Urfassung von 1847 zurück, die hier bereits 2018 gespielt wurde und durchaus ihre Meriten hat. Acht Jahre später lässt sich die aktuelle Neuinszenierung der Urfassung im Teatro Verdi in Busseto deutlich mit der späteren Version vergleichen, die man aufgrund der gerade erst im Vorjahr gezeigten ersten szenischen Aufführung der (bereits 2020 konzertant gespielten) Versione francese, Paris 1865 noch in bester Erinnerung hat. Diese 1874 in italienischer Sprache erstmals an der Mailänder Scala erklungene Fassung hat sich seither durchgesetzt. Die Cabaletta der Lady zu Beginn des zweiten Aktes „Trionfai“ ersetzte Verdi später durch „La luce langue“. Neben dem Duett Lady/ Macbeth „Ora di morte“ anstelle der Cabaletta „Vada in fiamme“ des Macbeth im dritten Akt, besteht die wesentliche Änderung im neuen Finale mit der abschließenden Schlachtfuge statt der ursprünglichen Szene des Macbeth „Mal per me“.

Verdi Festival Parma 2025: Verdis „Macbeth“ 1847/Szene/Roberto Ricci Teatro Regio di Parma

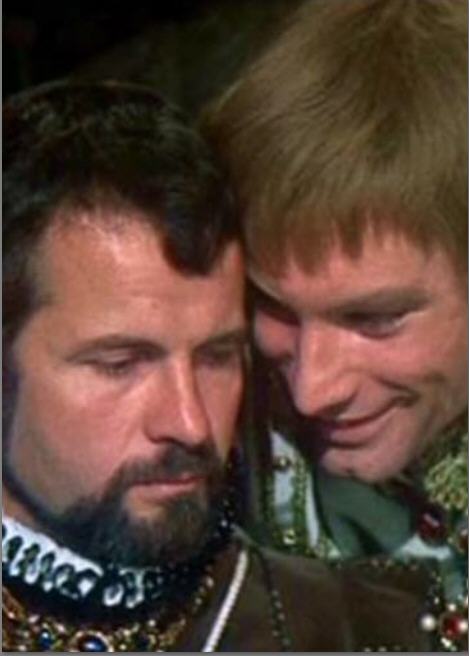

Bei der Aufführung im kleinen Teatro Verdi in Busseto (4. Oktober) hätte man vielleicht erwartet, dass Regisseur Manuel Renga, in Erinnerung durch seinen hiesigen Falstaff sowie Chiara e Serafina beim Donizetti Festival, mit den technischen Möglichkeiten und Gegebenheiten eines historischen Theaters arbeitet, wie sie Verdi im Teatro della Pergola mit den dortigen Versenkungen ausnützte, stattdessen umrahmt er den Orchestergraben durch eine großzügige, von den Akteuren bespielte Treppenanlage, wodurch das Orchester quasi zum Träger der Handlung wird. Das ist ganz geschickt, denn Francesco Lanzillotta lässt den Macbeth in der ganzen knarzigen Wildheit aus Verdis frühen Jahren erklingen, hat aber den Nachteil, dass der ohnehin unglaublich kleine Zuschauerraum durch wegfallende Reihen zusätzlich verkleinert wird. Aus der Loge ist das wunderbar anzusehen, denn wir sind ganz nah am Geschehen und die Sänger streifen mit ihren Kostümen fast über unsere Brüstung. Besonders wirkungsvoll erscheint die Szene beim Hexensabbat, als Macbeth neuerlich die Wesen befragt und erfährt, dass ein von einer Frau Geborener ihn töten und er regieren werde, bis sich der Wald von Birnam auf ihn zubewegt, sowie die anschließende Prozession der acht Könige. Obwohl die Stimmen der Erscheinungen aus einer Loge kommen und die Könige durch ein Schatten- und Puppenspiel illustriert werden, blicken Macbeth und die Hexen tief in den Graben, wo die Musik das Drama entzündet und das Phantastische in die Realität eindringt. Regisseur Renga hält sich nicht mit tiefenpsychologischen Schachzügen auf und stellt das Übernatürliche ins Zentrum, die schwarzen Frauen, die mit allerlei Gerätschaften, Schattenfiguren, Seilen und Schriftstücken in die Vergangenheit und Zukunft blicken können: „Vaticinio“ sagt die Leuchtschrift quer über der Waldszene mit den Hexen, die „Prophezeiung“ erfüllt sich, bestimmt zugleich die Realität, die Rengas Ausstatter Aurelio Colombo mit zeitlosen Kostümen in eine weiße Kastenbühne packt, wo die Lady auf den Gatten wartet, wo Duncans nackter Körper aufgebahrt ist, wo das Bankett stattfindet und Macbeth den Teufel und die Mächte der Hölle selbst zu sehen glaubt; dazu eine Waschschüssel mit schwarzer Flüssigkeit, in der sich Macbeth und die Lady die Hände so schmutzig machen, dass sie nie wieder sauber werden. Das ist sinnfällig, einfach, wirkungsvoll. Lanzillotta zaubert mit dem Chor des Teatro Regio di Parma und dem Orchestra Giovanile Italia mit der ganzen Überwältigungskunst, zu der Verdi fähig ist. Gespielt wurde die kritische Edition von David Lawton. Das ergibt nicht nur im ersten Finale einen Raumeffekt von vibrierender Intensität und Dichte, der die Zuschauer in das Geschehen hineinzoomt, sondern zeigt, wie Verdis moderne psychologisierende Anlage in Belcantoschablonen eindringt und wie gestisch motiviert seine Musik ist. Rau, grell, aber auch federnd und elegant. Der von Mozart und Rossini kommende Baritono nobile Vito Priante ist die richtige Besetzung für die Titelrolle, die er erstmals sang. Die sicherlich recht konventionelle, doch wiederum sehr schöne Cabaletta „Vada in fiamma“ gewinnt durch einen Sänger dieses Typs an Überzeugungskraft, darüber hinaus besitzt der Bariton eine durchgehend dunkle und reiche Substanz, die auch den reflektierenden Momenten gerecht wird. Maria Cristina Bellantuono gelingt als Lady ein Kraftakt, der nicht überall möglich scheint. Die 33jährige aus Bari stammende Sopranistin hält sich nicht bei kleinen Rollen auf, hat schon vor zwei Jahren im dortigen Teatro Petruzzelli Turandot gesungen und macht deutlich, dass Verdis erste Lady eine überragende Koloraturvirtuosin war, so markant klingen die Gruppetti, kristallin die Verzierungen und gestochen klar die Höhen in „Vieni t’affretta“ und der Arie „Or tutti sorgete“ sowie in der hochromantisch virtuosen Arie „Trionfai“, doch die Partie ist auch kräftezehrend strapaziös, wodurch die ohnehin erkämpfte Mittellage und Tiefe vielfach noch trotziger klingt. Eine Wucht ist der 31jährige Adolfo Corrado, dessen voluminöser, tiefschwarzer Bass, unerschütterlich wie eine Klangsäule steht. Matteo Roma, der den Macduff sang, dürfte sich eher im lyrischen Fach wohlfühlen, während Francesco Congiu als Malcolm Potenzial für die italienische jungen Helden von Puccini und Verdi erkennen ließ. Markant die in Pesaro ausgebildete Melissa D’Ottavi als tonschöne Dama di Lady Macbeth.

.

Mit Otello war Verdi erstmals nach langer Unterbrechung wieder zu Shakespeare zurückgekehrt. Nach sechsjähriger, anhand Verdis Briefwechsel mit Boito reich dokumentierter Entstehungszeit und 16 Jahre nach seiner letzten Oper (Aida 1871) kam es, abgesehen von den Neufassungen des Simon Boccanegra und Don Carlos, wieder zu einer veritablen Premiere, die sich für den 74jährigen Verdi am 5.2.1887 an der Mailänder Scala zu einem Triumph gestaltete. Fünf Monate später erklang die Oper bereits in Parma, wo Roberto Abbado sie zur Eröffnung des Festival Verdi jetzt erstmals in der von Linda B. Fairtile besorgten neuen Edizione critica dirigierte, ohne einen ähnlich starken Eindruck wie der Macbeth-Kollege zu hinterlassen. Mit der Filarmonia Arturo Toscanini warf Abbado einen, vielleicht auch beeinflusst von der Inszenierung, kühl analytischen Blick auf das Werk, zu dem er keine Beziehung aufzubauen scheint. Die Konversationsszenen, Rede und Gegenrede in den Szenen Otellos mit Desdemona sowie in Jagos Momenten mit Cassio und Rodrigo, wirken merkwürdig gestelzt, ein großer dramatischer Fluss aus geballten Chorszenen, deklamatorischen Monumenten und ariosen Blöcken stellte sich nicht ein, selbst der formidable Chor des Teatro Regio wirkte in der Sturmszene zu Beginn oder im großen Concertato des dritten Akts wie ausgebremst. Erst im vierten Akt stellte sich eine Dringlichkeit und Wort-Musik-Einheit ein, die der Aufführung ansonsten so ganz abging. In der zweiten Aufführung (5. Oktober) sprang Jusif Eyvazov für den indisponierten Fabio Sartori ein. Dieser Otello ist ein erfahrener Feldherr, der schon viele Schlachten geschlagen hat, das Timbre ist etwas gräulich geworden, die Klangqualität wirkt nicht mehr einheitlich glänzend. Eyvazov ist ein routinierter, robuster, doch genauer Otello, der sich den dramatischen Herausforderungen in die Arme wirft, die Monologe scharf meißelt, während die Pianopassage („Venere splende“) nicht seine Sache sind. Für die Desdemona hat Mariangela Sicilia einen engelsgleich duldenden Lirico-Spinto- Sopran mit einem edlen Silberstreifen in der Höhe, während Mittellage und Tiefe nicht von gleicher Qualität und Substanz sind. Der Höhepunkt ist zweifellos Ariunbaatar Ganbaatar, ein Stimmwunder wie sein unwesentlich älterer mongolischer Landsmann Amartuvshin Enkhbat. Ganbaatar singt mit noch weicherem Legato, eindringlicherer Textbehandlung, und er ist ein guter Schauspieler. Der häufig von ausgeprägten Charakterstimmen gesungene Jago wirkt durch Ganbaatars sinnlichen Schöngesang noch abgefeimter, noch abgrundtief böser. Der in Parma, wo er bereits den Riccardo sang, geförderte Davide Tuscano ist als Cassio Inbegriff des nice guy. Wie all den vor ihr gesungenen Vertrauten und Freundinnen gab Natalia Gavrilan auch der Emilia starkes Profil.

.

Verdi Festival Parma 2025: Verdis „Otello“ 1847/Szene/Roberto Ricci Teatro Regio di Parma

Bei den Eröffnungspremieren setzt das Festival Verdi lieber auf die vertrauten Handschriften von Regisseuren wie Pizzi, Kokkos, de Ana, Lievi oder Audi als die Buhgewitter bei Jung-RegisseurInnen wie Carrasco oder Duos vom Kaliber Ricci/Forte zu riskieren. Nach diesem Muster fiel Otello in die Hände des verdienten Schauspiel-Regisseurs Federico Tiezzi, der ab den 1990er Jahren auch Opern inszenierte, darunter den Simon Boccanegra an der Berliner Staatsoper. Tiezzi verhielt sich unauffällig, beschriftete die schwarzen Bühnenwände mit zentralen Begriffen wie „morte“, „nulla“, „fazzoletto“ und „dolore“, die vom Regen teilweise wieder wegwischt werden, und ließ Clowns und Tänzer venezianische Lockerheit verströmen. Der schwarze Kasten trägt eindeutig die Handschrift der einstigen Ronconi-Mitstreiterin und stilprägenden Szenografin Margherita Palli. Die Altmeisterin stattete ihn mit Leuchtstelen und -tafeln, Podesten und Tischen auf eleganten Rahmen puristisch aus, unterteilte ihn gelegentlich durch rote Vorhänge oder gab durch eine schmale Öffnung den Blick auf den Weltraum frei. Im dritten Akt weisen kämpfende oder zum Sprung ansetzende Raubtiere in Museumsvitrinen, zwischen denen der Chor in Konzertkleidung Aufstellung nimmt, auf die Zerrissenheit der Handlung hin. Erst im vierten Akt, der sich inmitten der weiten, leeren Bühne auf ein kleines, modernes Zimmer konzertiert, in dem nur Desdemona und Otello Platz haben, kommen sich Musik und Drama nahe. Der Raum wird nahezu zur Gänze von einem Bett samt bespanntem Kopfteil ausgefüllt, wie es in vielen Schlafzimmern Parmas stehen könnte, und schimmert im grünlich diffusen Licht eines Edward Hopper, wobei Tiezzi die Mischung aus Traum und Realismus in den Fotos von Gregory Crewdson als Anregung nennt. Rolf Fath

.

.

Bayreuth Baroque Opera Festival: Lustvolles Barock-Spektakel. Im nach stilvoller Restaurierung 2018 wieder eröffneten Markgräflichen Opernhaus von Bayreuth gibt es seit 2020 alljährlich im Spätsommer ein Festival, das der Countertenor Max Emanuel Cencic gegründet hat. Neben seiner Funktion als Intendant wirkt er auch als Sänger und Regisseur, ist der Spiritus rector des Unternehmens, welches sich vor allem der Opera seria des frühen 18. Jahrhunderts widmet. Nach Werken von Porpora, Vinci, Vivaldi, Monteverdi und Händel in den vergangenen Jahren stand in dieser Saison der in Venedig wirkende und dort 1676 gestorbene Komponist Francesco Cavalli im Mittelpunkt des Programms, womit man einen Schritt zurück in das 17. Jahrhundert ging.

Die Festspieleröffnung galt dem Dramma per musica von 1666 Pompeo Magno, einer venezianischen Karnevalsoper. Die in Rom verortete Handlung um Konsul Pompeo und Issicratea, Königin von Ponto, sowie deren totgeglaubten Gemahl Mitridate und Sohn Farnace verlegte Cenic nach Venedig mit seinem bunten, ausgelassenen Karnevalstreiben, bevölkerte die Szene mit vielerlei Figuren, die man von den Straßen der Lagunenstadt kennt – Damen, Kavaliere, Kurtisanen, Nonnen, Kleriker, Intriganten, verwirrte Alte, Kleinwüchsige. Letztere sorgten en travestie mit zur Schau gestellten üppigen (Stoff-)Brüsten für besonderes Aufsehen. Corina Gramosteanu hatte aber auch Kostüme von opulenter Eleganz geschaffen mit edlen Materialien, stilvollen Ornamenten und subtilen Farben. Die Welt der Commedia dell´arte wurde lebendig in Kleidung und Masken, in drastischen erotischen Details, aber auch im turbulenten Treiben der Akteure. Sie alle – Sänger wie Komparsen – waren mit totalem Einsatz, atemberaubendem Tempo, ansteckender Spielfreude und imponierender körperlicher Agilität dabei. Chiara d´Anna als Bewegungscoach hatte vorzügliche Arbeit geleistet, für jede Figur das für sie typische Bewegungsvokabular gefunden. Auf Venedig stimmte auch Helmut Stürmers Bühne mit ihrem Portal, über dem der venezianische geflügelte Löwe thront, und einem Saal mit Säulen, Podesten und bunten Glasfenstern ein.

Cavalli „Pompeo Magno“ Bayreuth Baroque 2025/ Foto © Clemens Manser Photography

Ein exzellentes Ensemble brachte Cavallis Musik mit Elan und Vitalität zum Klingen. Nicht weniger als acht Countertenöre mit Vertretern aus mehreren Generationen waren vertreten, darunter das Urgestein der Gattung Dominique Visse, der als Diener Delfo wie stets lustvoll krähte. Dagegen war der Italiener Nicoló Balducci als Pompeos Sohn Sesto ein Newcomer und mit seiner klangvollen, ausgewogenen Stimme sowie den bravourösen Koloraturläufen mehr als willkommen. Im schwarz/goldenen, reich verzierten Wams war er auch optisch ein Blickfang. Zur jüngeren Generation zählt auch der österreichische Counter Alois Mühlbacher, der als Issicrateas und Mitridates Sohn Farnace im weißen Pierrot-Kostüm jugendlich keusche Klänge einbrachte und später auch noch als halbnackter Amor mit weißen Flügeln und knappem Lendenschurz auftrat. Renommiert ist Valer Sabadus durch seine zahlreichen Tondokumente und Auftritte bei Musikfestivals. Auch bei Bayreuth Baroque war er schon zu Gast. Hier sang er solide den Servilio und hatte Gelegenheit für muntere Liebesspiele mit seiner angebeteten Giulia, Tochter des römischen Konsuls Cesare, im großen Doppelbett. Charaktervolle stimmliche Counter-Momente brachten Kacper Szelazek als exaltiert grölende Arpalia, Issicrateas Dienerin, sowie Pierre Lenoir und Angelo Kidoniefs als Primo und Secondo Prencipe ein.

In der Titelrolle gab Max Emanuel Cencic keinen virilen, auftrumpfenden Helden, sondern einen gebrechlichen alten Mann mit weißem Haar, was zur stimmlichen Verfassung des Counters harmonierte. Doch nach verhaltenem Beginn gewann die Stimme an Fülle und Durchschlagskraft, gefiel besonders im sanften Schlaflied („Sonno, placido nume“) am Endes des 1. Aktes. Zwei Damen werden heiß umworben in diesem Stück. Pompeo begehrt Giulia, deren. Herz jedoch Servilio gehört. Die belgische Sopranistin Sophie Junker sang sie mit schöner lyrischer Substanz bei lebhaftem Agieren. Sesto wirbt vergeblich um Issicratea, die ihrem Gemahl Mitridate die Treue hält. Die Argentinierin Mariana Flores war die Primadonna des Abends und trug gebührend hoheitsvolle Roben. Mit flammendem, strengem Sopran von resoluter Attacke und fulminantem Ausdruck sowie einem vehementen Koloraturfeuerwerk setzte sie sich souverän an die Spitze des Ensembles. Der italienische Tenor Valerio Contaldo formte ein eindrückliches Porträt des Mitridate, der Arpalia tötet, am Ende aber seine Tat gesteht und von Pompeo begnadigt wird. Die baritonal getönte Stimme sorgte mit virilem Duktus in der Arie „Tormentosa gelosia“ für einen vokalen Höhepunkt.

Die Besetzung ergänzten der niederländische Charaktertenor Marcel Beekman, der als die verrückte Alte Atrea ein Kabinettstück bot und kicherte, winselte, keifte, der britische lyrische Tenor Nicholas Scott, der als Claudio, Sohn des Cesare, in „Rendimi la mia pace“ nachdrücklich auftrumpfte, und der begabte junge Bariton Victor Sicard als Cesare. Am Ende gibt es einen fröhlichen, jauchzenden Abgesang, den Farnace anstimmt und der den glücklichen Ausgang preist („Imparate, o mortali“).

Leonardo García-Alarcón spornte hier mit seiner Cappella Mediterranea, die er 2005 gegründet hatte, alle Sänger noch einmal an. Seine Leitung voller Energie und Schwung trug den vierstündigen Abend, was ihm und den Mitwirkenden am Ende euphorische Publikumsovationen bescherte. Das Residenzorchester des Bayreuth Baroque Opera Festival 2025 hatte mit seinem Musizieren voller Spannung und Klangreichtum immer wieder begeistert – mit festlichem Bläserglanz, federnden Rhythmen, majestätischen Märschen, aber auch lyrischen Inseln und kammermusikalischer Delikatesse in den Ritornellen (6. 9. 2025).

.

Das Orchester mit seinem argentinischen Dirigenten begleitete auch mehrere Solisten bei ihren Konzerten, welche traditionell zum Festival gehören. Am 5. September war der italienische Countertenor Carlo Vistoli mit seinem Programm Opera Antica zu erleben. Konzeptionell korrespondierte der Abend mit der Cavalli-Oper, bot er doch Werke von Zeitgenossen des Komponisten, wie Antonio Cesti, Claudio Monteverdi und Alessandro Stradella. Reizvolle instrumentale Einlagen – u.a. eine Sinfonia aus Cavallis Erismena, die Xácara del primer tono von Lucas Ruiz de. Ribayaz, die Tarantela von Santiago de Murcia und die Ciacona in B-Dur von Antonio Caldara – sorgten für vielfarbige Klänge, rasante Steigerungen und melancholische Episoden.

Das Orchester mit seinem argentinischen Dirigenten begleitete auch mehrere Solisten bei ihren Konzerten, welche traditionell zum Festival gehören. Am 5. September war der italienische Countertenor Carlo Vistoli mit seinem Programm Opera Antica zu erleben. Konzeptionell korrespondierte der Abend mit der Cavalli-Oper, bot er doch Werke von Zeitgenossen des Komponisten, wie Antonio Cesti, Claudio Monteverdi und Alessandro Stradella. Reizvolle instrumentale Einlagen – u.a. eine Sinfonia aus Cavallis Erismena, die Xácara del primer tono von Lucas Ruiz de. Ribayaz, die Tarantela von Santiago de Murcia und die Ciacona in B-Dur von Antonio Caldara – sorgten für vielfarbige Klänge, rasante Steigerungen und melancholische Episoden.

Vistoli besitzt (für mich) den schönsten Countertenor unserer Zeit. Die Stimme ist rund, weich, warm und ausgeglichen, kann zärtlich schwärmen, ergreifend klagen, aber auch männlich auftrumpfen. Im ersten Teil stellte er Szenen aus fünf Opern Cavalliis vor, beginnend mit dem Lamento des Apollo aus Gli amori di Apollo e Dafne, bei dem die Stimme sogleich in ihrem Wohllaut. berührte. Ein schöner Wechsel dazu war der freudige Überschwang des Xerse, „Ombra mai fu“, aus der gleichnamigen Oper, die zu Händels getragener Version einen starken Kontrast bildete. Immer wieder wechselten die Emotionen – ob im flehentlichen Lamento des Idraspe aus Erismena, der heiteren Arie des Giasone, „Delizie, contenti“, aus der gleichnamigen Oper oder der inbrünstigen Arie des Endimione, „Lucidissima face“, aus La Calisto. Aus Monteverdis Poppea stellte Vistoli zwei Szenen des Ottone vor – das schwärmerische „E pur io torno“ und das verzweifelt klagende „I miei subiti sdegni“. Der affektreiche Gesang des Solisten und seine vorbildliche Wortbehandlung imponierten immer wieder – so in der erregten Arie des Alidoro aus Cestis L´Orontea oder in zwei Szenen des Nino aus Stradellas Il Trespolo tutore. Da gab es im Dialog mit der Flöte auch bravouröse Koloraturgirlanden zu hören und am Ende in der Wahnsinnsszene des Nino ganz sanftes, entrücktes Verlöschen. Zwei Gesänge von Monteverdi – „Voglio di vita uscir“ und „Si dolce è ´l tormento“ – als Zugaben beendeten diesen beglückenden Abend im Markgräflichen Opernhaus. Bernd Hoppe .

.

Pacinis Amazilia bei Festival Il Belcanto Ritrovato im italienischen Fano (Apulien): Vor fast genau zweihundert Jahren, am 6. Juli 1825, wurde Giovanni Pacinis Oper Amazilia im Teatro San Carlo in Neapel mit einer wirklich bemerkenswerten Besetzung aufgeführt.

Nun, am 23. August 2025, wurde die Oper im Rahmen des jährlichen Festivals Il Bel Canto Ritrovato (IBR) im Teatro della Fortuna in Fano, Italien, zum ersten Mal in einer vollständigen modernen Aufführung wiederbelebt. Das IBR möchte das umfangreiche Erbe der italienischen Oper erkunden, die in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts geschrieben wurde, einer Zeit, in der selbst das kleinste Dorf auf der italienischen Halbinsel wahrscheinlich ein Opernhaus hatte und das Operngeschäft seinen größten und intensivsten Höhepunkt erreichte.

Amazilia mit einem Libretto von Giovanni Schmidt, hat eine interessante und verworrene Geschichte, wie ich an anderer Stelle geschrieben habe(dazu auch die beiden Artikel in operalounge.de, s. am Ende), und lag Pacini offensichtlich sehr am Herzen Pacini sehr am Herzen, da sie während der Flitterwochen des Komponisten mit seiner ersten Frau geschrieben wurde und er sein zweites Kind nach der Heldin benannte. Pacini, der während seiner langen Karriere fast 80 Opern schrieb, war 29 Jahre alt, als er Amazilia komponierte; es war seine 28. Oper.

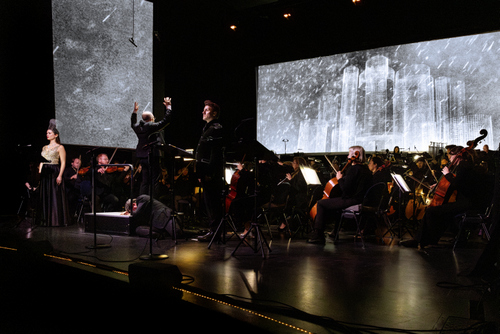

Pacinis „Amazilia“ bei Festival Il Belcanto Ritrovato 2025 in Fano/Konzertausschnitt/Foto Luigi Angelucci

Die beeindruckende Besetzung der Oper bei ihrer Uraufführung 1825 in Neapel im Rahmen der Geburtstags-Feierlichkeiten für die bourbonische Königin Maria Isabella umfasste den Tenor Giovanni David als Zadir, den Bass Luigi Lablache als Cabana und die Sopranistin Joséphine Fodor-Mainvielle als Amazilla selbst. Ihre Virtuosität macht eine Wiederaufführung der Oper heute schwierig, da nicht viele Sänger die Musik, die Pacini dem Original-Cast zu singen gab, bewältigen können.

Ursprünglich ein Einakter, wurde die Oper 1827 in Wien in einem erweiterten Format mit einer neu komponierten Ouvertüre und zwei neuen Gesangsnummern präsentiert und in zwei Akte unterteilt. Es war diese Fassung, die in Fano vom Bel Canto Ritrovato in einer neuen kritischen Ausgabe von Gianmarco Rossi aufgeführt wurde.

Die einfache Story, die in Florida spielt, handelt von der Rivalität zweier Stammesführer, Cabana und Zadir, um die Hand von Amazilia, einer indianischen Jungfrau, die zum Stamm von Cabana gehört. Die spanischen Konquistadoren schweben im Hintergrund und sorgen für einen Deus ex machina, um die Rivalität beizulegen und ein glückliches Ende herbeizuführen, nachdem Zadir einen Kampf gegen Cabana verloren hat und auf dem Scheiterhaufen verbrannt werden soll.

Da das Werk für die Geburtstagsfeier einer Königin mit spanischer Abstammung geschrieben wurde, diente das Lob der spanischen Weisheit und Friedensstiftung unter den Konquistadoren, so ungerechtfertigt es auch war, als nicht allzu subtile Art, der Königin ein Kompliment zu machen, und auch als Möglichkeit, die Geschichte an der berüchtigten neapolitanischen Zensur vorbeizuschmuggeln, die Monate zuvor ein ähnlich benanntes Pastiche verboten hatte

.In vielerlei Hinsicht ist Pacini der faszinierendste der weniger bekannten Opernkomponisten im Italien des 19. Jahrhunderts, weil er zu seiner Zeit so beliebt war und weil er so viel geschrieben hat; bei Pacini gibt es eine Menge Musik für Musikwissenschaftler und Opernhäuser zu entdecken, die mutig genug sind, etwas anderes zu versuchen, als immer wieder dieselben wenigen Titel zu recyceln. Die Musik von Amazilia bietet viele wunderbare Momente, und selbst manche eher formelhaften Passagen sind melodiös.

Pacinis „Amazilia“ bei Festival Il Belcanto Ritrovato 2025 in Fano/Konzertausschnitt/Foto Luigi Angelucci

Man könnte mit der völlig unbekannten Sinfonia beginnen, die Pacini für Wien schrieb, weil die Wiener erwarteten, dass eine Oper eine vollständige, formelle Ouvertüre haben sollte. (Donizetti musste derselben Tradition folgen.) Die Sinfonia in diesem Fall ist absichtlich rau und laut und voller Kesselpauken, vielleicht als Vorahnung der Welt der Indianerstämme, deren Konflikte die Grundlage der Geschichte bilden, aber sie ist gut aufgebaut und zweifellos eine Verbeugung vor dem symphonischen, „germanischen” Musikgeschmack der Österreicher. Einige der langsamen Stücke sind ebenfalls bestens komponiert und einprägsam, wie zum Beispiel Zadies eröffnende Cavatina „Come mai calmar le pene” und Amazilias wunderschöne „Ah! Non fia mai ver”.

Pacini wurde wegen seiner Kreativität und seiner Gewandtheit in dieser Form als „Maestro delle Cabalette” bekannt, und die Cabaletten in Amazilia sind immer eingängig und interessant aufgebaut, angefangen mit Cabanas „Paventi il perfido”. Zadirs „Io ti vidi, t’adorai” war so beliebt, dass Mauro Giuliani ein Thema und Variationen für Gitarre darauf komponierte. Und während wir Cabaletten normalerweise als schnelle Stücke betrachten, die im Kontrast zu den langsamen Cantabiles einer Cavatina oder einer Arie stehen, war Pacini seinen Komponistenkollegen um Jahre voraus, als er die doppelt so schnelle Cabaletta „Parmi vederlo” schrieb, ein Jahrzehnt, bevor Donizetti eine langsame Cabaletta für das Finale seiner Lucrezia Borgia komponierte. „Parmi vederlo” beginnt mit einem traurigen Adagio, gefolgt von einer teuflisch schwierigen schnellen Koloratur, die Amazillas Qualen wirkungsvoll zum Ausdruck bringt, als sie glaubt, dass Zadir auf den Scheiterhaufen kommen wird „Parmi vederlo” war so beliebt (und ungewöhnlich), dass es Sopranistinnen wie Giuditta Pasta und Giulia Grisi als „Aria di baule” diente, die es in verschiedene Opern einfügten, in denen sie auftraten. Selbst in unserer Zeit hat Beverly Sills es in ihre Aufführungen von Rossinis Assedio di Corinto aufgenommen; es ist in der kommerziellen Sills-Aufnahme der Oper erhalten geblieben, aber Pacini wird als Urheber nicht genannt…

In Amazilia gibt es keine großartigen Ensembles, wie sie Rossini in den 1810er und 1820er Jahren schrieb, aber das Trio für die drei Hauptdarsteller, das in der Zwei-Akt-Fassung als Finale des ersten Aktes dient, ist spannend und angemessen klimatisch. Das kleine finaletto, das die Oper beendet, ist jedoch etwas enttäuschend, ebenso wie das gesamte lieto fine mit seinem absurden Lob der spanischen Konquistadoren. Tatsächlich kann sich Amazilia nie ganz von ihrem ursprünglichen Zweck als Geburtstagsgeschenk für Königin Maria Isabella lösen. Am Ende hat man das Gefühl, dass der Komponist und sein Librettist eine willkürliche Frist für ihr Werk erreicht hatten und das Drama schnell beendeten, damit die Königsfamilie weiter essen und trinken konnte, wodurch die Oper ziemlich unerwartet und abrupt endet.

.Das IBR versammelte eine Gruppe talentierter junger Sänger für ihre einzige Aufführung. Amazilia selbst wurde von Paola Leoci gesungen, die sich durch ihre technische Meisterschaft und ihr engagiertes Einbringen in die Rolle auszeichnete. Leoci hatte gerade die weibliche Hauptrolle der Fanni in La cambiale di matrimonio beim Rossini-Festival gesungen. Sie passte die Soubretten-Stimme, die sie für Fanni in der leichten Komödie verwendet hatte, erfolgreich an die dramatischeren Anforderungen und die größere Beweglichkeit an, die für Amazilia erforderlich waren. Ihre atemberaubende Darbietung der teuflisch schwierigen Koloratur in „Parmi vederlo” konnte sich durchaus mit der von Sills aufgenommenen Version messen – und diesmal wussten wir, dass sie von Pacini stammte.

Pacinis „Amazilia“ bei Festival Il Belcanto Ritrovato 2025 in Fano/Schluss-Applaus/Foto Luigi Angelucci

Wenn die Rolle der Amazilia für jede Sängerin eine Herausforderung darstellt, dann ist die Tenorrolle des Zadir, die für Giovanni David geschrieben wurde, vielleicht noch schwieriger. Das IBR gab uns Manuel Amati, der die extrem hohen Töne sang und die schwierige Koloratur meisterte, für die David berühmt war, obwohl Amati eine eher kleine Stimme besitzt. Bass Giorgio Caoduro vervollständigte das Trio der Hauptdarsteller als Cabana. Auch seine Rolle ist extrem schwierig; der ursprüngliche Cabana, Luigi Lablache, war der berühmteste Bass in der ersten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts. Caoduro begann etwas zögerlich, da er sofort mit einer großen Arie mit einer technisch anspruchsvollen Cabaletta konfrontiert war, wurde aber im Laufe der Aufführung immer stärker und sicherer; er war sehr gut in seinem „Wiener” Duett mit Amazilia, „Tu sprezzar gli affetti miei”. Die Nebenrollen wurden von Mariano Orozco (Orozimbo), Naomi Umani (Mila) und Michele Albiati (Alvaro) wahrgenommen. Das Orchestra Sinfonica G. Rossini und der Chor des Teatro della Fortuna in Fano wurden von Enrico Lombardi geleitet. Lombardi hauchte Pacinis vergessener Musik neues Leben ein und zeigte uns einen Komponisten, der trotz seines Rufs, es mangele ihm an „Wissenschaft”, es verstand, interessante Orchesterwerke zu schreiben.

.Die Inszenierung war leicht halbszenisch, d. h. sie war mehr als ein reines Konzert mit Sängern, die vorne auf der Bühne standen, aber weniger als eine szenische Aufführung ohne Kulissen und Kostüme. Tomasso Casadei sorgte für passende Hintergrundprojektionen der im Libretto beschriebenen Schauplätze, darunter Floridas „bergiges” Gelände, eine Beschreibung, die jeden, der schon einmal in Florida war, zum Schmunzeln bringen dürfte.

Festival Il Belcanto Ritrovato in Fano: Die Macher mit Hausherrn/Intendanten Rudolf Colm in der Mitte/Foto Luigi Angelucci

Es ist unwahrscheinlich, dass Amazilia jemals außerhalb eines Festivals aufgeführt wird, da es sich um ein Geburtstagsgeschenk für einen längst vergessenen Monarchen handelt, das Werk ein abruptes Ende hat und es schwierig ist, Sänger zu finden, die die Musik singen können. Dennoch enthält es viele musikalische Juwelen, und die Aufführung trug dazu bei, unser Verständnis für einen Komponisten zu vertiefen, der zu lange im Schatten stand. Chronologisch gesehen liegt die Oper in Pacinis Karriere zwischen Alessandro nelle Indie (die in Neapel häufiger aufgeführt wurde als alle Opern, die Rossini für diese Stadt schrieb) und seinem L’ultimo giorno di Pompei, einem noch größeren Erfolg. Als solche ist sie Teil eines Trios, das den ersten Teil von Pacinis sehr fruchtbarer Karriere krönt.

Die Aufführung wurde von Bongiovanni aufgezeichnet und soll in etwa einem Jahr erscheinen. Zum ersten Mal hat das IBR eine kritische Ausgabe seiner Hauptoper herausgebracht, die in diesem Fall von dem hervorragenden jungen Musikwissenschaftler Gianmarco Rossi erstellt wurde – ein wirklicher Beitrag zur Musikwissenschaft.

.

Das IBR-Festival bestand nicht nur aus Amazilia. Es gab zahlreiche Konzerte und Vorträge rund um Pacini, aber die Konzerte umfassten auch faszinierende Musik von anderen Komponisten, die heute noch unbekannter sind als Pacini. Es gab ein Konzert mit Orchesterauszügen aus Opern, die an der Scala uraufgeführt wurden, aber von sizilianischen Komponisten geschrieben worden waren; mehrere davon waren Werke von Pacini – Il barone di Dolsheim (1818), La vestale (1823) und I cavalieri di Valenza (1828). Giulias Arie mit Harfe „Io son rea, né imploro” aus La Vestale war äußerst schön, die beste von allen.

Festival Il Belcanto Ritrovato 2025: Nicola Vaccai (* 15. März 1790 in Tolentino bei Ancona; † 5. August 1848 in Pesaro) war einer der aufgeführten Komponisten/Wikipedia

Aber es gab auch Stücke aus Mario Aspas I due Savoiardi (1838), Pietro Coppolas La festa della Rosa (1836) und Placido Mandanicis Il Buontempone di Porta Ticinese (1841). Coppola ist ein Komponist, der viel mehr Beachtung verdient; ein weiteres seiner Werke, Nina pazza per amore, war ein großer internationaler Erfolg und zu seiner Zeit ein größerer Kassenschlager als jede Oper von Rossini, während Mandanicis unwiderstehlicher Il Buontempone voller mitreißender Musik ist und Mailand auf einzigartige Weise feiert, so wie viele andere Opern untrennbar mit Rom, Venedig oder Neapel verbunden sind. Dieses Konzert wurde gekonnt begleitet vom Orchestra Sinfonica G. Rossini unter der Leitung von Daniele Agiman. Agiman war so begeistert von dem Trio aus Il Buontempone di Porta Ticinese, mit dem das Konzert endete, dass er selbst eine Zugabe (Encore) des gesamten Stücks forderte, noch bevor das Publikum dies tun konnte, und die drei talentierten Sänger der La Scala Accademia (Fan Zhou, Aldo Sartori und Sung Hwan Park) sangen es erneut. Das Publikum war begeistert.

Festival Il Belcanto Ritrovato 2025: Pietro Antonio Coppola (* 11. Dezember 1793 in Castrogiovanni; † 13. November 1877 in Catania)war einer der aufgeführten Komponisten/Wikipedia

Ein Open-Air-Konzert im Innenhof mit Blick auf das Haus von Nicola Vaccai feierte Werke von vier Komponisten aus Pesaro – natürlich Rossini, aber auch Vaccai und die fast völlig unbekannten Gioacchino Albertini und Vincenzo Federici. Weitere Werke von Pacini waren in einem Konzert zu hören, das seine Opern mit Passagen aus seinen künstlerischen Memoiren verband. Mit anderen Worten: Das IBR bot uns ein reichhaltiges Programm seines Hauptkomponisten Pacini, aber auch Kostproben anderer einst beliebter Opernkomponisten der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, die in Vergessenheit geraten sind, und erfüllte damit seine Mission, dieses reiche Erbe für das Vergnügen des heutigen Publikums zu erschließen. Das IBR, das nun bereits im vierten Jahr erfolgreich stattfindet, ist auch für den erfahrensten Opernliebhaber wieder eine lehrreiche Erfahrung. CDs mit den Werken des letzten Jahres, Luigi Rossis La casa disabitata und einem Konzert mit Auszügen von Vaccai, sind jetzt beim Label Bongiovanni erhältlich.

Abgesehen von der Figur in der Oper (und dem Namen von Pacinis Tochter) ist „Amazilia” der Name einer Kolibri-Gattung, die denselben Namensstamm hat wie die Heldin der Oper. Das IBR trägt mit seinen zahlreichen wissenschaftlichen und künstlerischen Initiativen dazu bei, dass diese seltenen und farbenprächtigen Geschöpfe wieder fliegen können. Charles Jernigan/DeepL/G.H.

.

Dazu auch bei operlounge.de: Pacinis Kinder sowie Die vergessene Oper: Pacinis Amazilia

.

.

36. Musikfest Bremen: Musikalische Glanzlichter: Halbszenische Opernaufführungen haben eine schöne Tradition beim Musikfest an der Weser. Fast immer sind sie hochkarätig besetzt mit exzellenten Solisten und einem renommierten Dirigenten. Im Konzertsaal Die Glocke stand am 27. 8. 2025 bei Mozarts Die Zauberflöte der junge Finne Tarmo Peltokoski vor der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen, seit Anfang 2022 Principal Guest Conductor des Orchesters. Seine eminente musikalische Begabung offenbarte sich bereits in der Ouvertüre, die er spannungsvoll und kontrastreich aufbaute. Feierlich und würdevoll erklang die Einleitung zum 2. Aufzug, wobei Transparenz und Schlankheit des Klanges stets gewahrt blieben. Das ChorWerkRuhr (Einstudierung: Michael Alber) absolvierte zuverlässig seine Auftritte von der Empore. Romain Gilbert hatte die Handlung an der Rampe diskret, doch spielfreudig arrangiert, wobei er von Hervé Garys Lichtdesign unterstützt wurde, welches besonders mit den Rot- und Blau-Tönen bei der Feuer- und Wasserprobe Sinn machte.

Ein Salzburg würdiges Ensemble sorgte für einen Abend voller Sängerglanz, angeführt vom Schweizer Tenor Mauro Peter, der den Tamino schon 2018 in der verunglückten Inszenierung von Lydia Steier bei den Salzburger Festspielen gesungen hatte. Sein kultivierter lyrischer Tenor hat mittlerweile an Farbe, Volumen und Kraft gewonnen. Das verhalf der gefühlvoll vorgetragenen „Bildnis“-Arie zu starker Wirkung und erbrachte für „Wie stark ist nicht dein Zauberton“ eine ideale Balance von Virtuosität und Emphase. Eine perfekte Besetzung war auch für seine Pamina gefunden worden, denn Elsa Dreisig wartete mit leuchtendem Sopran, innigem Gefühl und bester Stimmführung auf. Während ihre Ausflüge in das italienische und französische Fach in der Vergangenheit zwiespältig ausfielen, konnte sie hier in ihrem ureigenen Repertoire überzeugen und mit der Arie „Ach, ich fühl´s“ für ein sängerisches Glanzlicht sorgen. Nicht weniger als eine Sensation markierte der Auftritt von Kathryn Lewek als Königin der Nacht. Man muss schon an Edda Moser oder Diana Damrau in ihrer besten Zeit zurückdenken, um ein vergleichbares Niveau zu finden. Mit dunkel grundiertem, fülligem Sopran von warmem Klang konnte sie die mütterlichen Gefühle der Figur plastisch transportieren, mit rasender Attacke, phänomenalen Koloraturläufen und gestochenen staccati gleich Messerstichen ihren Rachefuror verdeutlichen. Von seltener klanglicher Homogenität erklang das Trio der drei Damen mit Silja Aalto, Iris van Wijnen und Marie Seidler. Dies ist auch den Solisten der St. Florianer Sängerknaben zu bescheinigen, die die Gesänge der Drei Knaben wohllautend und intonationsrein vortrugen. Nobel und sonor erklang der schlanke Bass von Manuel Winckhier in Sarastros beiden Arien, mit beeindruckender Autorität im letzten Auftritt des Priesters „Die Strahlen der Sonne“. Der ungarische Bassbariton Marcell Bakonyi gefiel mit potenter, kerniger Stimme als Sprecher und gab darüber hinaus noch den Zweiten Geharnischten, assistiert vom slowenischen Tenor Martin Logar als Erstem. Scharfzüngig und grell charakterisierte Andreas Conrad den Monostatos.

Wie oft war auch hier Papageno ein Publikumsliebling. Der Schweizer Bariton Äneas Humm sang ihn mit angenehmer Stimme, allerdings gespreizt gesprochenem Dialog und überflüssigen Extempores sowie einer gänzlich überflüssigen Einlage mit dem Song „The Sound of Silence“. An seiner Seite war Miriam Kutrowatz eine reizende Papagena – in der Verkleidung als altes Weib zunächst keifend und krächzend, nach der Demaskierung dann aber entzückend singend. Der Abend, welcher in seiner musikalischen Perfektion viele internationale Festspielaufführungen übertraf, wurde vom Publikum gebührend bejubelt.

.

Stets gehören auch Konzertabende mit Interpreten von Weltrang zum Programm des Musikfestes. Am 28. 8. 2025 war Gelegenheit, die finnische Sopranistin Camilla Nylund zu erleben. Das Programm, Von Heldinnen und Helden betitelt, bot zwei der forderndsten Finalszenen der gesamten Opernliteratur: „Starke Scheite“ aus Wagners Götterdämmerung und den Schlussgesang der Salome aus Strauss´ Oper. Zudem war das zweite renommierte Orchester der Hansestadt zu hören – die Bremer Philharmoniker unter ihrem GMD Marko Letonja. Das Konzert markierte eine würdige Feier zum 200. Jubiläum des Klangkörpers. Brahms´ „Akademische Festouvertüre“ war ein schwungvoller Auftakt mit seinen Anklängen an Studentenlieder.

Camilla Nylund hatte als Einstieg Elisabeths Hallen-Arie aus Tannhäuser gewählt, in der die Stimme leicht verhärtet klang. Dann aber Brünnildes Weltabschied in einem silbernen, eng anliegenden Kleid, das die Sängerin umschloss wie ein stählerner Panzer und auch optisch einer Walküre entsprach. Grandios meisterte sie mit ihrem kraftvollen Sopran und unangefochtenen Spitzentönen die lange Szene, dominierte bis zum letzten Moment das Orchester, welches der Dirigent groß aufrauschen ließ.

Nach der Pause Richard Strauss mit seiner „Sinfonischen Fantasie“ aus Die Frau ohne Schatten, welche 1946 entstand und Motive aus dem monumentalen Werk vereint. Klänge, Farben, Lyrismen und Dissonanzen fügten sich in der Wiedergabe des Orchesters zu einem Klangrausch von magischer Wirkung. Auch der nachfolgende „Tanz der sieben Schleier“ aus Salome verfehlte in der lasziven Atmosphäre und orgiastischen Steigerung nicht seinen Effekt. Zweifellos besitzt Nylunds Stimme eine neue Qualität und Dimension, was auch Salomes Schlussgesang bewies. In ihrem Charakter, ihrer Klangfarbe ist sie nicht eigentlich hochdramatisch, wohl aber in ihrer Leistungsfähigkeit. Und so bot sie auch als Salome einen mühelos bewältigten Auftritt von ekstatischer Steigerung und tranceartigem Schluss, der in seiner Tragik tief berührte.

.

Verdienstvoll und vom Publikum hoch geschätzt sind die Veranstaltungen des Musikfestes in Bremens Umgebung. Der prachtvolle Dom zu Verden ist ein solcher Ort, wo am 29. 8. 2025 Mozarts Requiem d-Moll KV 626 erklang. Hochrangige Interpreten der Barock-Szene waren versammelt, so das 1990 von Václaw Luks gegründete Collegium 1704 und das 2005 von ihm ergänzte Collegium Vocale 1704. Der Dirigent entschied sich für die von Eybler und Süssmayr vollendete Fassung des von Mozart als Torso hinterlassenen Werkes. Und er stellte ihm ein hierzulande unbekanntes Stabat Mater von Frantisek Ignác Tuma voran, welches der 1704 geborene böhmische Komponist ca. 1750 schuf. Das Werk von strenger Schlichtheit ist nur sparsam instrumentiert und atmet kaum barocken Geist. Fast mutet es modern an, wie hier alte und neue Stile kombiniert sind. Orchester und Chor beeindruckten mit hoher Klangkultur und das Solistenquartett konnte in zwei Duetten bereits seine Qualität herausstellen, wie es danach bei Mozarts Werk noch deutlicher wurde. Tereza Zimkovás Sopran war von keuschem Klang, der Mezzo von Henriette Gödde dagegen eher von fraulicher Sinnlichkeit. Herausragend war der Tenor von Krystian Adam in seiner Potenz und Substanz, Tomás Selc komplettierte mit einem Bass von warmem, weichem Klang. Der Gesang des Chores war überwältigend, ob im Kyrie mit seiner apokalyptischen Dimension, dem gewaltigen Confutatis maledictis oder dem erhabenen Agnus Dei. Und am Ende überraschten die 17 Sängerinnen und Sänger noch mit einer unbekannten Zugabe – einem frühen A-capella-Werk von Zelenka, das den Abend bewegend und würdig beschloss. Bernd Hoppe

.

.

LGBT in Pesaro 2025: Das Rossini Opera Festival endete mit einer hervorragenden Aufführung der Missa, die Verdi nach Rossinis Tod im Jahr 1868 für ihn organisiert hatte. Sie besteht aus 13 Sätzen, die jeweils von einem anderen Komponisten der damaligen Zeit komponiert wurden (der letzte von Verdi selbst), wurde jedoch zu Verdis Lebzeiten nie aufgeführt und blieb tatsächlich unaufgeführt, bis sie 1970 von David Rosen entdeckt und 1988 in Deutschland aufgeführt (und anschließend aufgenommen) wurde. Sie war zuvor noch nie beim Rossini-Festival aufgeführt worden. Die Qualität der einzelnen Abschnitte ist unterschiedlich, aber der letzte Abschnitt von Verdi, den er später in seine Requiem-Messe für Manzoni übernahm, ist glühend.

Ansonsten bestand das Festival aus drei Hauptopern – der Rarität Zelmira, einer skurrilen Interpretation von L’Italiana in Algeri und Rossinis erster aufgeführter Oper, La cambiale di matrimonio, die zusammen mit seiner Liedersammlung „Soirèes Musicales” aufgeführt wurde.

.

Rossini Opera Festival 2025: „Zelmira“/Szene/Foto Amati Bacciardi

Zelmira wurde mit einer spektakulären Besetzung von Sängern unter der Leitung von Giorgio Sagripanti mit dem Orchester des Teatro Communale in Bologna in einer Inszenierung des spanischen Regisseurs Calixto Bieito aufgeführt. Bieito machte sich zunächst in der Opernwelt einen Namen, indem er Standardwerke auf subversive Weise mit viel Nacktheit, Gewalt und explizitem Sex inszenierte und damit das biedere Opernpublikum in Europa schockierte – ein Quentin Tarantino der Opernwelt. Nun scheint Bieito sich von der Infragestellung westlicher Werte, wie sie in kulturellen Ikonen wie Mozarts „Die Entführung aus dem Serail“ oder Bizets „Carmen“ verkörpert sind, zu einer völlig nihilistischen Welt des unerbittlichen Negativismus und der Sinnlosigkeit weiterentwickelt zu haben.

In dieser Inszenierung von Zelmira gab es keine Nacktheit und die Gewalt wurde gedämpft, aber die Inszenierung untergrub alle Werte, die wir normalerweise mit der Oper und Rossini verbinden, und suggerierte, dass alles an der sozialen und kulturellen Erfahrung der Oper bedeutungslos ist – die Musik, die Aufführung, die Inszenierung und das Publikum selbst. (…) Der Sinn der Inszenierung bestand darin, dass sie sinnlos war: Nichts hatte irgendeine Bedeutung. Es gab keine Übertitel, um der Handlung zu folgen, wahrscheinlich weil die Inszenierung so oft im Widerspruch zum Libretto stand, aber auch weil die gesungenen Worte bedeutungslos sind. Der Nihilismus, ein in Europa und Amerika mittlerweile weit verbreitetes Phänomen, da so viele Institutionen und Persönlichkeiten ihre Bedeutung verloren haben – Religion, Politik, demokratische Institutionen und die Künste –, scheint in Bieitos Inszenierung nun auch die Oper befallen zu haben. Die Gründe, warum man in die Oper geht, sind zunichte gemacht. Selbst die Handlungen, die mit einem Opernabend verbunden sind – Ticket kaufen, sich ankleiden, anreisen, zuhören, applaudieren – sind bedeutungslos. Bieito verspottet weniger die Institution oder das Publikum, als dass er uns sagt, dass eine kulturelle Handlung nicht mehr Bedeutung hat als alles andere.