.

Donizetti Songs Vol. 5 & 6. Die ambitionierte, auf acht CDs konzipierte Edition der Donizetti-Songs von OPERA RARA ist nun bei Vol. 5 & 6 angelangt (ORR 258, 2 CDs). Beide Ausgaben bestreitet die armenische Sopranistin Ermonela Jaho. Wieder begleitet am Flügel der Artistic Director des Labels, Carlo Rizzi, als bewährter Mitstreiter bei dem Unternehmen mit sensiblem Einfühlungsvermögen. Die Paradepartien der Sängerin sind die Violetta und Cio-Cio-San, doch zeigte sie im März dieses Jahres an der Staatsoper Hamburg in der Titelpartie von Donizettis Maria Stuarda auch ihre Affinität und Kompetenz für das Belcanto-Repertoire. Nun hat sie Gelegenheit, auf zwei CDs mit italienischen und französischen Liedern des Komponisten aus Bergamo ihren Hamburger Erfolg zu bestätigen.

Die Stimme der Sängerin ist reizvoll und persönlich timbriert, vermag mit einer Fülle von Farben und Nuancen den Liedern individuelle Konturen zu verleihen. Ein Markenzeichen der Sopranistin ist die gestalterische Intensität, welche ihre Bühnenfiguren zu prallem Leben erweckt. Auch die Lieder, obwohl zumeist kurz, erzählen Geschichten und Schicksale, sind quasi Opern en miniature. Daher fordern sie vom Interpreten oder von der Interpretin ein reiches Ausdrucksspektrum.

Die erste Platte offeriert 18 italienische Lieder, beginnend mit „La ninna-nonna“ auf einen Text von Achille de Lauzières und entstanden in den 1830er Jahren, als der Komponist nach Paris ging. Mit behutsamen, sanften Tönen beginnt Jaho dieses Wiegenlied und steigert es später zu emphatischer Innigkeit. Der folgende Titel, „Quando il mio ben“, auf Worte eines unbekannten Dichters wurde in einem Kloster nahe Linz entdeckt und wechselt zwischen Beklommenheit und Leidenschaft. Von dort stammt auch ein weiterer Fund: „Dell´anno novello“ von einem unbekannten Autor. Ein anderes Stück auf den Text von de Lauzières, „Il pescatore“, ähnelt in seinem melodramatischen Gestus Schuberts „Erlkönig“, auch weil es als Dialog zwischen Fischer und Loreley komponiert ist. Spannend und differenziert breitet die Sängerin die dramatische Handlung aus und imponiert mit leuchtenden hohen Tönen. Mit Felice Romani als Textautor von „L´amor mio“ taucht ein Name auf, der als Librettist vieler Opern Rossinis, Bellinis und Donizettis bekannt wurde.

Die erste Platte offeriert 18 italienische Lieder, beginnend mit „La ninna-nonna“ auf einen Text von Achille de Lauzières und entstanden in den 1830er Jahren, als der Komponist nach Paris ging. Mit behutsamen, sanften Tönen beginnt Jaho dieses Wiegenlied und steigert es später zu emphatischer Innigkeit. Der folgende Titel, „Quando il mio ben“, auf Worte eines unbekannten Dichters wurde in einem Kloster nahe Linz entdeckt und wechselt zwischen Beklommenheit und Leidenschaft. Von dort stammt auch ein weiterer Fund: „Dell´anno novello“ von einem unbekannten Autor. Ein anderes Stück auf den Text von de Lauzières, „Il pescatore“, ähnelt in seinem melodramatischen Gestus Schuberts „Erlkönig“, auch weil es als Dialog zwischen Fischer und Loreley komponiert ist. Spannend und differenziert breitet die Sängerin die dramatische Handlung aus und imponiert mit leuchtenden hohen Tönen. Mit Felice Romani als Textautor von „L´amor mio“ taucht ein Name auf, der als Librettist vieler Opern Rossinis, Bellinis und Donizettis bekannt wurde.

Donizetti Songs bei Opera Rara: Roger Parker/ Foto Russell Duncan

Das Lied in seinem erregten Duktus weist dann auch opernhafte Züge auf. Auch der berühmte Pietro Metastasio findet sich in der Anthologie mit „Che non mi disse un dì“ in zwei Varianten und „La tradita“. Als Finalarie einer Oper könnte man sich „Giovanna Gray – Io morrò!“ vorstellen und Jaho interpretiert sie auch mit gebührend dramatischem Impetus. Eine canzone napoletana ist „La trademiemento“, geschrieben in neapolitanischem Dialekt von einem unbekannten Dichter und komponiert in tänzerischem Schwung. Zu dieser Gattung zählt auch „La connocchia“ auf Worte von Giovanni Emanuele Bidera. Das ist eine von Donizettis populärsten Liedkompositionen, temperamentvoll im Rhythmus und dem berühmten Bass Luigi Lablache gewidmet. In ihrem fließenden Melos erinnert die Romanze „Non m´ami più“ an Bellini, gewidmet ist sie dem polnischen Tenor Józef Michal Poniatowski, der in seiner kurzen Gesangskarriere in mehreren Donizetti-Partien auftrat. Und der letzte Titel, „Lamento per la morte di Bellini“ erinnert sogar an den großen Rivalen Donizettis, der 1835 mit nur 33 Jahren in Paris gestorben war. In dieser Trauer-Ode mit dem Text von Andrea Maffei, komponiert im Januar 1836, nimmt Donizetti mit lyrischer Noblesse und ausgedehnter Gesangslinie den Stil des Verstorbenen auf.

Donizetti Songs bei Opera Rara: Ermonela Jaho/ Foto Russell Duncan

Die zweite Platte bringt 19 französische Lieder zu Gehör, die fast alle während der letzten sieben Jahre von Donizettis Schaffensperiode entstanden. Sie beginnt mit „La Mère et

l´enfant“ auf den Text von Auguste Richomme, einer dramatischen Szene als anspruchsvolle Komposition, welche der Interpretin emphatische Aufschwünge abverlangt. Später folgt von diesem Dichter noch „Au pied d´une croix“, das von einer Frau erzählt, die von ihrer Mutter verflucht wurde und ihr Kind verliert. Trauer und Wehmut bestimmen das Stück, das die lyrische Substanz von Jahos Sopran ins beste Licht rückt. „Au tic-tac des castagnettes“ von einem unbekannten Dichter stammt aus den 1820er Jahren, also der frühen Schaffensperiode des Komponisten. Es ist eine heitere Komposition in lebhaftem Rhythmus, die Jaho mit einer gehörigen Portion Humor serviert. „Depuis qu´une autre a su te plaire“ ist dagegen Donizettis letzten aktiven Jahren zuzuordnen – eine melancholische Romanze, die mit emotionaler Intensität erklingt. Das munter-beschwingte „J´attends toujours“ folgt als stimmiger Kontrast. „La Jeune Malade“ auf Worte von Pierre Grolier ist ein Lamento von beklommenem Ausdruck, der sich bis zur Verzweiflung steigert. Auch hier folgt mit „La Chanson de l´abeille“ ein lebhafter Gegensatz. An seine Linda di Chamounix von 1842 erinnert „La Savoyarde“ in der munteren Melodik. „Le Bal masquè“ auf den Text von Paul Lacroix, den der Komponist sehr schätzte, ist eines seiner späten Zeugnisse, fängt im Rhythmus atmosphärisch die Stimmung in einem Ballsaal ein. Ebenfalls von Lacroix stammt „Les Revenans“, welches dem „Maskenball“ sehr ähnelt. Mit der Romanze „Il serait là“ auf Worte eines unbekannten Dichters endet die Sammlung eindrucksvoll und zeigt noch einmal das reiche gestalterische Vermögen der Sängerin. Bernd Hoppe

.

.

Mit acht CDs ist das neue Projekt von Opera Rara, Donizetti–Songs, groß angelegt. Die ersten beiden Alben (ORR254&255) sind bereits erschienen, jeweils mit Carlo Rizzi, dem Artistic Director des Labels, am Flügel. Den Reigen eröffnete der im Donizetti-Repertoire namhafte Tenor Lawrence Brownlee, der auch bei dieser Auswahl seinen vitalen Gesang, seine gestalterische Emphase und die strahlende Höhe wirkungsvoll einsetzen kann. Im ersten Lied, „L´amante spagnuolo“, einer schwungvollen Tarantella, die vor allem in der Mittellage notiert ist, kann sich tenoraler Glanz in der exponierten Lage freilich noch nicht entfalten. Das ändert sich schon im nächsten Lied „Con le grazie“ und im folgenden. „Il donativo“, einem schwärmerischen Stück, das Brownlee perfekt in der Kehle liegt.

Donizettis Lieder, von denen es an die 200 gibt, können schwärmerische Kanzonen sein oder melancholische Kantilenen. Nicht selten vernimmt man die stürmische Verve einer Cabaletta oder den vehementen Rhythmus einer Stretta. Mehrfach erkennt man aus Donizettis Opern bekannte Motive, wie „Il sogno“, das Edgardos letzte Kavatine aus der Lucia zitiert. Viele Kompositionen entstanden auf Texte unbekannter Dichter, wie das populäre, übermütige „Amor marinaro“, einige Vorlagen stammen aus der Feder des berühmten Pietro Metastasio, wie „Trova un sol, mia bella Clori“, das sogar in zwei Versionen existiert, oder des von Bellini- und Verdi-Opern bekannten Librettisten Felice Romani. Dessen „Ella riposa“ ist mit Rezitativ, Cavatina und Cabaletta wie eine Opernszene angelegt und war dem polnischen Tenor Józef Michal Poniatowski gewidmet. Melodisch reizvoll sind die melancholische Barcaruole „Sovra il remo“ und die Canzonetta „Or che la notte invita“ mit obligater Klarinette. Der Instrumentalist Jernej Albreht vereint sich hier mit dem Sänger zu einem innigen Duett. In doppelter Version existiert auch „Quando verrà sul colle“, wobei die zweite Fassung in ihrer elegischen, dem Konkurrenten Bellini verwandten Melodie opernnäher scheint, war sie doch dem legendären Tenor Giovanni Battista Rubini gewidmet. Brownlee kann hier seine glanzvollen Spitzentöne demonstrieren, welche dem berühmten Vorbild alle Ehre machen. Im nächsten Stück, „Il sospiro“, ist dagegen die tiefe Lage gefordert und auch hier zeigt sich der Sänger souverän. Die Sammlung der 28 Lieder endet mit der frühen Komposition „Non giova il sospirar“, welche in ihren Ornamenten noch ganz den Einfluss Rossinis zeigt, aber auch schon Donizettis Energie aufweist, und die Platte heiter enden lässt.

Donizettis Lieder, von denen es an die 200 gibt, können schwärmerische Kanzonen sein oder melancholische Kantilenen. Nicht selten vernimmt man die stürmische Verve einer Cabaletta oder den vehementen Rhythmus einer Stretta. Mehrfach erkennt man aus Donizettis Opern bekannte Motive, wie „Il sogno“, das Edgardos letzte Kavatine aus der Lucia zitiert. Viele Kompositionen entstanden auf Texte unbekannter Dichter, wie das populäre, übermütige „Amor marinaro“, einige Vorlagen stammen aus der Feder des berühmten Pietro Metastasio, wie „Trova un sol, mia bella Clori“, das sogar in zwei Versionen existiert, oder des von Bellini- und Verdi-Opern bekannten Librettisten Felice Romani. Dessen „Ella riposa“ ist mit Rezitativ, Cavatina und Cabaletta wie eine Opernszene angelegt und war dem polnischen Tenor Józef Michal Poniatowski gewidmet. Melodisch reizvoll sind die melancholische Barcaruole „Sovra il remo“ und die Canzonetta „Or che la notte invita“ mit obligater Klarinette. Der Instrumentalist Jernej Albreht vereint sich hier mit dem Sänger zu einem innigen Duett. In doppelter Version existiert auch „Quando verrà sul colle“, wobei die zweite Fassung in ihrer elegischen, dem Konkurrenten Bellini verwandten Melodie opernnäher scheint, war sie doch dem legendären Tenor Giovanni Battista Rubini gewidmet. Brownlee kann hier seine glanzvollen Spitzentöne demonstrieren, welche dem berühmten Vorbild alle Ehre machen. Im nächsten Stück, „Il sospiro“, ist dagegen die tiefe Lage gefordert und auch hier zeigt sich der Sänger souverän. Die Sammlung der 28 Lieder endet mit der frühen Komposition „Non giova il sospirar“, welche in ihren Ornamenten noch ganz den Einfluss Rossinis zeigt, aber auch schon Donizettis Energie aufweist, und die Platte heiter enden lässt.

.

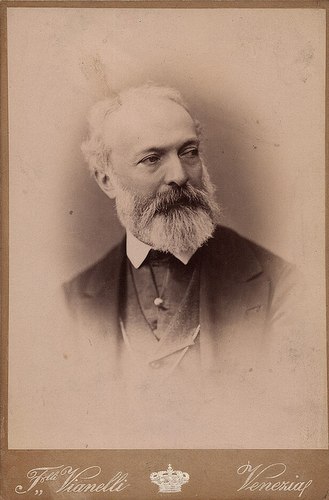

Giovanni Battista Rubini, Gaetano Donizetti, and Luigi Lablache, from the book The World of fashion and continental feuilletons, 1824. Internet Archive

Die zweite Ausgabe vereint 26 Lieder in der Interpretation des italienischen Baritons Nicola Alaimo, der seine Karriere beim Rossini Festival in Pesaro startete und dort beispielsweise Erfolge als Titelheld in Guillaume Tell feierte. Als Auftakt erklingt das heroische „La partenza del criocato“, dessen erste Zeile „Al campo della gloria“ bereits den Inhalt verrät. Donizetti übernahm die Melodie aus dem Duett Belisario/Alamiro seiner 1836 im Teatro La Fenice uraufgeführten Oper. Alaimo singt hier mit energischer Verve, um im nächsten Stück, „Ov´è la voce magica“, mit lyrischer Kantilene aufzuwarten.

In der Anthologie finden sich auch vier französische Kompositionen und eine deutsche. Letztere, „Auf dem Meere“ auf Worte eines unbekannten Dichters, stammt aus der Sammlung Das singende Deutschland. „J´aime trop pour être heureux“ in schmerzlichem Duktus wird von einer Soloviola (Abigail Fenna) begleitet. Die Stimme des Baritons ist keine noble, klingt eher robust und aufgeraut. Dadurch fehlen Liedern wie „Te dire adieu“ und „“L´amor funesto“ (mit Herry Snell am Cello) lyrische Valeurs und Eleganz. In „O Cloe“ evoziert er mit ganz leichter Tongebung eine Figur aus einer Buffa. Bei „Non v´è nume“ gibt es mit Daniel de Fry an der Harfe noch einen weiteren Instrumentalisten. Die Komposition erweckt die Stimmung von Lucias Auftrittskavatine und Alaimo nimmt sich hier stimmlich sehr zurück, überrascht mit weichen, warmen Tönen. Davon profitiert auch „Le Dernier Chant du Troubadour“. Das energische „Il crociato“ lässt nicht vermuten, dass es der namhaften Sopranistin Laure Cinti-Damoreau gewidmet, eher dass das urige „Il trovatore in caricatura“ dem bekannten Bariton Giorgio Ronconi zugedacht war. Einem anderen Vertreter dieser Stimmgattung, dem Franzosen Paul Barroihet, war „Un baiser pour espoir“ zugeeignet, das zwischen introvertierten und lebhaften Passagen wechselt. Die Platte endet mit „Quando mio ben t´adoro“, das bis vor kurzem als verloren galt und in einem österreichischen Kloster wiedergefunden wurde. Die beiden CDs machen neugierig auf die Fortsetzung des Projektes.

.

Opera Rara setzt ihre auf acht CDs konzipierte Ausgabe der Donizetti-Songs mit Volume 3 und 4 fort. Zwei prominente Sänger sind angetreten, um dem Liedschaffen des Komponisten aus Bergamo zu größerer Bekanntheit zu verhelfen. Vor allem Michael Spyres in Vol. 3 (ORR256) dürfte dazu beitragen, zählt er doch zu den gegenwärtig populärsten und kompetentesten Tenören im Belcanto-Fach und französischen Repertoire. Bei Opera Rara hat er bereits in mehreren Rossini- und Donizetti-Aufnahmen erfolgreich mitgewirkt. Der mittlerweile sogar im heldischen Wagner-Fach tätige Sänger überzeugt auch in diesem lyrischen Repertoire mit Phrasierungseleganz und feinen legato-Bögen, mit reichem Farbspektrum und brillanten Spitzentönen, subtilen Text-Nuancen und messa di voce-Raffinement.

Zu hören sind 18 Kompositionen, fast alle in Französisch bis auf die überraschende Ausnahme in Track 8, wo ein Berglied in deutscher Sprache erklingt („Rings ruht die grüne Alpenhut“). Die Stücke stammen aus den dreißiger und vierziger Jahren des 19. Jahrhunderts während eines Paris-Aufenthaltes des Komponisten, sind somit seiner späten Schaffensphase zuzuordnen. Den Auftakt der Anthologie bildet Le Retour au désert, ein Lied voller Energie und Virtuosität. Die Begleitung des Klaviers im Bolero-Rhythmus imitiert galoppierende Hufe. Das nächste Lied, „Morte! et pourtant hier“, schildert als Trauer-Ode den Schmerz über den Verlust eines geliebten Menschen und verklärt diesen zu einem Engel. Das ausgedehnte Rondo „Ah! si tu voulais, toi que j´ aime“ existiert auch als italienische Version („Ah! se d´ amore un palpito“), da sein Charakter aber eher einem französischen Salonstück nahe steht, entschied man sich für die französische Fassung. An Schuberts „Erlkönig“ erinnert La Dernière Nuit d´un Novice in ihrem Dialog zwischen Gott und Teufel. Donizetti schrieb das Stück für die Tenor-Legende Adolphe Nourrit. Ein seltenes Beispiel für die Verbindung von Oper und Lied ergibt sich mit Un Rêve de bonheur, dessen Klavierbegleitung unvollständig überliefert war und rekonstruiert werden konnte, da der Komponist das Motiv später im Eingangschor zum 2. Akt der Adelia wiederholte. Auch das elegische „Je ne me plaignis pas“ lässt an ein anderes Stück denken – Maries „Il faut partir“ aus der Fille du régiment, für die es die Vorlage bildete. In der letzten Liedgruppe finden sich einige bemerkenswerte Titel, zum einen solche, wo zum Klavier noch ein weiteres Instrument kommt, wie Le Violon de Crémone mit der Geigerin Eloisa-Fleur Thom und Le Petit Joueur de harpe mit der Harfenistin Sally Pryce oder die inbrünstige Kantilene „Si tu m´as fait à ton image“ auf den Text von Nourrit vor seinem Suizid. Spyres gelingt erine bewegende Interpretation mit schmerzlichen, verschatteten Klängen. Wieder ist Carlo Rizzi, Artistic Director des Labels, der umsichtige und inspirierende Begleiter am Flügel.

.

Bei Vol. 4 (ORR257) mit der franco-kanadische Mezzosopranistin Marie-Nicole Lemieux gibt es dagegen einen Wechsel am Instrument. Hier kommt der italienische Pianist Giulio Zappa zum Einsatz, der damit sein Debüt bei Opera Rara gibt. Er ist spezialisiert auf das Belcanto-Repertoire und hat viele Jahre bei den Festivals in Pesaro und Bergamo gearbeitet. Die 21 Lieder, welche die Sängerin präsentiert, sind in italienischer und französischer Sprache komponiert. beginnend mit „Bei labbri che Amore formò“. Das ist eine Canzone von keckem Duktus, die Mozarts Dorabella suggeriert und sie zeigt eine bedeutende Ausdrucksfacette der Sängerin, die diese noch in vielen anderen Kompositionen einbringen kann. Das folgende „Occhio nero incendiator“ zählt zu Donizettis populärsten Liedern und wurde von ihm später auch zu einer französischen Variante umgearbeitet.

Die Stimme der Solistin ist von schöner Fülle und seltenem dunklem Klang, von reizvoll herbem Timbre, das aber auch zu strengen Tönen in der Höhe mit bohrendem Klang ausufern kann.

Die Canzonetta „Del colle in sul pendio“ ist ein Beispiel für die frühe Periode des Komponisten (etwa 1821), das muntere „Sospiri, aneliti“ eines für die vielen verloren geglaubten Stücke aus seiner Feder. Es befand sich im Besitz einer Contessa von Medici in Rom, die es einem Kloster nahe Linz übergab. Mit La Folle de S. Hélène ergibt sich eine Verbindung zum Album mit Spyres, denn der Text stammt von Nourrit. Die berühmte Mezzosopranistin Rosina Stoltz sang das ausgedehnte, energische Stück 1838 in Neapel. Lemieux klingt hier streng vibrierend. Für das zärtliche „Ti sento, sospiri“ schrieb Metastasio die Verse, wie auch für das kantable „Se tu non vedi“. Von Rossinis Ornamentik beeinflusst sind „Quel nome se ascolto“ und „Ah! rammenta, o bella Irene“, zeigen aber auch das Bemühen Donizettis, sich gegen den großen Konkurrenten zu behaupten. Sehr delikat singt Lemieux La trovatella, die aus Donizettis letzten Schaffensjahren stammt. Einer engen Mailänder Freundin, Giuseppina Appiani, in deren Salon auch der junge Verdi verkehrte, ist „Che cangi tempra“ gewidmet.

Auch in diesem Album findet sich eine Komposition, in der neben dem Klavier ein weiteres begleitendes Instrument vorgeschrieben ist: La Novice mit Edward Batting am Harmonium. Die dramatische Szene, an einen Auftritt in der Oper erinnernd, fordert der Interpretin großen Einsatz ab, was nicht ohne Schärfen in der Höhe abgeht. Das charmante „Sull´ onda cheta e bruna“, das an venezianische Gondoliere denken lässt, ist dann wieder ein vokales Fest mit feinen Nuancen und reichen Zwischentönen. Fast an Couplets von Offenbach erinnern La Prière à S. Catherine und Les Lendemains, was Lemieux mit Koketterie und Humor vorträgt. Auch der letzte Titel, Pas d´autre amour que toi, ist von heiterem Duktus und lässt die Anthologie beschwingt ausklingen. Bernd Hoppe .

.

Donizetti-Songs: Roger Parker & Carlo Rizzi (c) Russell Duncan

Der namhafte Musikwissenschaftler und Belcanto-Spezialist, zudem Herausgeber dieser Sammlung, Roger Parker schreibt in den Beiheften zu den ersten zwei CDs von Opera Rara sehr ausführlich über die Zielsetzung des Projektes. Eines der ehrgeizigsten Projekte in der 50-jährigen Geschichte von Opera Rara ist die Aufnahme aller Sololieder von Gaetano Donizetti. Eine Handvoll dieser Lieder sind seit langem bekannt und werden oft in Konzerten aufgeführt; viele weitere sind in Fachkatalogen aufgeführt, werden aber nur sehr selten oder gar nicht aufgeführt; andere wiederum galten als verloren oder völlig unbekannt. Jüngste Forschungen im Zusammenhang mit diesem Projekt, die vom Autor dieses Artikels in Zusammenarbeit mit Ian Schofield durchgeführt wurden, haben ergeben, dass Donizetti im Laufe seiner 30-jährigen Karriere insgesamt etwa 200 Sololieder geschrieben hat. Die Erstellung moderner Ausgaben dieses umfangreichen Korpus war eine mühsame Aufgabe:

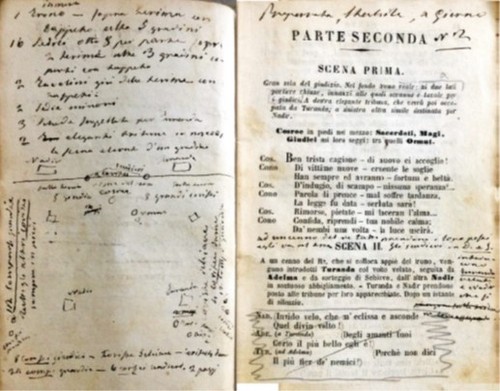

Die Quellen für die Lieder sind in europäischen Bibliotheken und darüber hinaus verstreut, die Autographen des Komponisten wurden zum Zeitpunkt der Komposition oft versehentlich weitergegeben (in der Regel als Geschenk des Komponisten) an den Widmungsträger). In ihrer Gesamtheit sind diese Kompositionen jedoch ein schlagkräftiges Argument für Donizetti als Schlüsselfigur des häuslichen Musizierens im 19. Jahrhundert: jemand, dessen Leistungen auf diesem Gebiet es verdienen, besser bekannt zu sein; ein Werk, das allein schon ein schlagkräftiges Argument für die Bedeutung der italienischen „Schule“ in einem Bereich, der lange Zeit von deutschen und französischen Komponisten dominiert wurde, ein starkes Argument darstellt. Das schiere Ausmaß des ursprünglichen Editionsprojekts war auf den ersten Blick eine extreme Herausforderung. Viele der bisher unbekannten Lieder sind in einer einzigen Manuskriptkopie erhalten, wenn auch oft in der oft hastigen Handschrift des Komponisten und manchmal unvollständig. Die populäreren Lieder – diejenigen, die im 19. Jahrhundert zumindest eine gewisse Verbreitung hatten – werden uns wahrscheinlich in einer Reihe verschiedener und oft widersprüchlicher Quellen überliefert Quellen überliefert: vielleicht (wenn wir Glück haben) in der autographen Partitur des Komponisten; vielleicht in Manuskriptkopien anderer; vielleicht in einer gedruckten Version (oft mit Änderungen und Ergänzungen, die die Zustimmung des Komponisten hatten oder auch nicht); vielleicht als Teil einer größeren veröffentlichten Sammlung; vielleicht übersetzt in eine andere Sprache.

Donizetti-Songs: Recording session (c) Russell Duncan

Buchstäblich Tausende von einzelnen Quellen, eine verwirrende Mischung aus gedrucktem und Manuskriptmaterial, mussten in einem ersten Schritt gesammelt und zusammengestellt werden. Zu unserem großen Glück wurde ein großer Teil dieses Materials kürzlich digitalisiert und ist online verfügbar; dadurch geht das Zusammenstellen viel schneller als noch vor 20 Jahren; in der Tat ist die Tatsache, dass dieses Projekt Jahre statt Jahrzehnte gedauert hat, hauptsächlich auf diese Digitalisierung zurückzuführen. Erleichtert wird die Arbeit auch dadurch, dass sich Donizettis Werke sich vor allem auf drei Sammlungen konzentrieren (die Bibliothèque nationale de France in Paris, die Bibliothek des Conservatorio San Pietro a Majella in Neapel und verschiedene Bestände im Besitz des Komponisten). Heimatstadt Bergamo). Die Art der Liedproduktion – in der Regel häuslich, gelegentlich, feierlich – bedeutet jedoch, dass Donizettis Autogramme oft verschwunden sind und dass anderes Material weit verstreut ist. Um nur ein Beispiel zu nennen: Ein enorm wichtiger Fundus an Manuskriptmaterial, der etwa 20 Lieder enthält, von denen man bisher annahm, dass sie sich in Privatbesitz befinden und nicht erhältlich sind, tauchte im Musikarchiv des Benediktinerklosters Stift Kremsmünster in einer kleinen österreichischen Stadt zwischen Salzburg und Linz. Es ist leicht zu erraten, warum sich verschiedene unschätzbare antike Relikte in einem 777 n. Chr. gegründeten Kloster befinden; aber die Frage, wie solche Donizetti-Raritäten in seine Mauern gelangten, bleibt ein Rätsel.

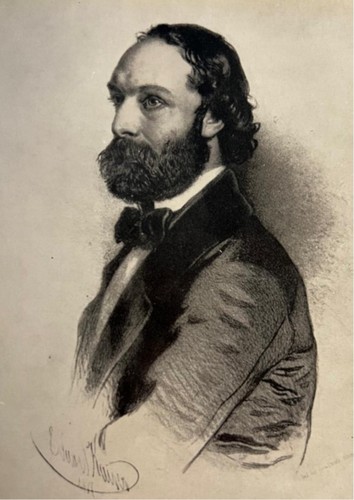

Francesco Coghetti: Gaetano Donizetti/Wikipedia

Die Lokalisierung all dieses Materials war natürlich eine notwendige erste Forschungsphase. Die Bearbeitung – das Durchsuchen der Quellen für jedes Lied, um die zuverlässigste Version zu finden, die Ermittlung literarischer Quellen, die Übersetzung der Liedtexte, das Verfassen eines kritischen Kommentars, der auf wichtige Varianten aufmerksam macht und schwierige Textentscheidungen diskutiert – war dann ein fortlaufender Prozess, der am Ende mehr als 1500 Seiten Noten und 500 Seiten beigefügten Kommentar hervorbrachte, die alle mehrere Korrekturphasen durchliefen.

Was in den ersten Monaten des Jahres 2020 als „Lockdown-Projekt“ begann, wurde für eine gewisse Zeit zu einer alles verzehrenden Beschäftigung, an der Bibliothekare von Stockholm bis zur Westküste Amerikas und darüber hinaus beteiligt waren, ganz zu schweigen von der Zusammenarbeit mit Donizetti-Freunden an vielen wahrscheinlichen und unwahrscheinlichen Orten.

Als die Arbeit fortgesetzt wurde und das volle Ausmaß des Korpus zutage trat, begannen eine Reihe von umfassenderen Fragen, die einer kritischen Betrachtung bedurften. Das erste, keineswegs einfache Problem war die Festlegung der Stimmtypen. Gelegentlich gibt es Lieder im Tenor- oder Bassschlüssel, was bedeutet, dass offensichtlich Männerstimmen gemeint sind. Für den Rest der Lieder mussten jedoch Entscheidungen getroffen werden. In seiner frühen Karriere schrieb Donizetti die Melodielinien meist im sogenannten „Sopranschlüssel“, später verwendete er meist den Violinschlüssel; in beiden Fällen blieb unklar, ob ein bestimmtes Lied für eine Männer- oder Frauenstimme gedacht war. Bei unseren Aufnahmen gehen wir normalerweise davon aus, dass die „musikalische Stimme“ mit der „poetischen Stimme“ übereinstimmen sollte (d. h. mit der vom Dichter angenommenen Persona).

So wird beispielsweise das Klagelied eines Troubadours über seine verlorene Liebe von einer Männerstimme gesungen, während eine junge Frau, die an ihrem Fenster Fäden spinnt, von einer Frauenstimme gesungen wird. Wir müssen uns jedoch bewusst sein, dass solche solche Fragen in der heutigen Zeit wahrscheinlich von größerer Bedeutung sind als im 19. Jahrhundert. Zu Donizettis Zeiten war die „Geschlechterverwirrung“ (das Singen von Männerrollen durch Frauen und umgekehrt) ein häufiges Merkmal auf der Opernbühne, und es gibt Belege dafür, dass sich diese Einstellung auf den häuslichen Gesangsbereich ausbreiten konnte, wobei junge Frauen – die häufigsten Darstellerinnen im familiären Umfeld – häufig eine männliche poetische Rolle annahmen, wenn sie für die versammelte Gesellschaft sangen. Hinzu kommt die Tatsache, dass Stimmlagen wie Wir wissen, dass sie sich heute etwas von denen zu Donizettis Zeiten unterscheiden, wobei die Unterscheidung zwischen „Sopran“ und „Mezzo“ und – insbesondere – zwischen „Tenor“ und „Bariton“ häufig unsicher ist.

Donizetti-Songs: Lawrence Brownlee & Carlo Rizzi (c) Russell Duncan

Unter den gegebenen Umständen haben wir die Lieder in überaus Donizetti-typischer Manier entsprechend den Fähigkeiten unserer einzelnen Sänger aufgeteilt, anstatt irgendwelche abstrakten Prinzipien von Stimmlage und Geschlecht anzuwenden.

Eine weitere Schwierigkeit betrifft die grundlegendere Frage, was ein „Lied“ ausmacht. Für die vorliegende Ausgabe haben wir uns entschieden, Sololieder von Duetten und größeren Ensembles zu trennen. Diese Entscheidung wurde in erster Linie aus praktischen Gründen getroffen (die Aufführungsmöglichkeiten für Sololieder sind heute so viel größer als die für Duette, Trios usw.), und dies trotz der Tatsache, dass eine solche Trennung uns von einigen der wichtigsten veröffentlichten Sammlungen von Donizetti-Liedern aus den 1830er Jahren entfernt, in denen Soli und Duette bewusst in unmittelbarer Nähe zueinander stehen. Es stellen sich jedoch auch größere Fragen: Wie kann in manchen Fällen ein „religiöses Werk“ auch Anspruch auf den Titel „Lied“ erheben (ein Ave Maria, das zur Klavierbegleitung gesungen wird, wäre ein Beispiel dafür)? Oder wie kann eine „Solokantate“ nach einem Manuskript in einem anderen ein ‚Lied‘ sein könnte; oder – vielleicht die größte Schwierigkeit – worin der Unterschied zwischen einem ‚Lied‘ und einer Opernarie besteht, die uns begleitet von einem Klavier überliefert wurde. Auf diese Fragen gibt es keine eindeutigen Antworten; es wird immer unscharfe Grenzen der einen oder anderen Art geben. In der vorliegenden Ausgabe haben wir uns weitgehend an die Taxonomie früherer Donizetti-Lieder-Katalogisierern gefolgt, aber wir haben – im Gegensatz zu ihnen – immer versucht, Opernnummern auszuschließen, die ohne die aktive Mitarbeit des Komponisten in nicht-opernhafte Texte eingebaut wurden.

Es gibt auch das Problem der Übersetzung. Lieder können in einer Sprache begonnen haben (entweder Italienisch oder, in Donizettis späteren Jahren zunehmend, Französisch) und dann in eine andere gewandert sein, wo sie vielleicht „Repertoire“-Status erlangte. Manchmal ist es aufgrund der Quellenlage unmöglich zu wissen, in welcher Sprache ein Lied ursprünglich konzipiert wurde. In einem Fall beginnt die Geschichte eines bestimmten Liedes (soweit wir wissen)mit einer gedruckten Quelle in italienischer Sprache (der natürlich eine heute verlorene autographe Partitur vorausgegangen sein muss); dann – zu einem späteren Zeitpunkt – verwendete Donizetti die Musik erneut, um einen französischen Text zu vertonen, wobei er diesmal eine Autograph, das erhalten geblieben ist; und noch später wurde dasselbe Lied in gedruckter Form weit verbreitet, allerdings in einer neuen italienischen Übersetzung des französischen Textes.

Donizetti-Songs: Daniel de Fry & Carlo Rizzi (c)Russell Duncan

Weitere Probleme betreffen die Urheberschaft des literarischen Textes (häufig nicht identifiziert) und die Identität der Widmungsträger (oft sowohl in Autographen als auch in gedruckten Partituren erwähnt), die beide stundenlange Recherchen erfordern können, aber – dank unserer internetgestützten Welt – oft überraschende Zusammenhänge und chronologische Besonderheiten aufdecken, die alle früheren Kommentatoren zwangsläufig außer Acht lassen mussten. Darüber hinaus können, wenn Donizetti vertonte jeden Text, sei es ein Libretto oder ein lyrisches Gedicht, und änderte die Worte routinemäßig, manchmal radikal: Ein Lied hat eine poetische Quelle, die tragisch endet, während seine Donizetti-Vertonung in Hoffnung und Wiedergeburt endet: Wir könnten an Opern erinnert werden, in denen manchmal im letzten Moment oder bei späteren Wiederaufnahmen, ein tragisches Ende in ein „Happy End“ verwandelt wird (oder umgekehrt). In all diesen Fällen folgen wir natürlich der Textversion des Komponisten, obwohl in extremen Fällen in den begleitenden kritischen Anmerkungen die alternative Richtung des Originalgedichts erwähnt wird.

Ein letztes Problem betrifft mehrere Versionen desselben Liedes. Es entspricht ganz dem Geist dieses Repertoires, dass Donizetti, wenn er später in seiner Karriere zu einem Lied zurückkehrte, fast immer eine Überarbeitung der Musik vorlegte, wobei er manchmal das, was er zuvor komponiert hatte, komplett neu schrieb. In vielen Fällen kann man sich vorstellen, dass es einen einfachen, praktischen Grund für diese kreative Verschwendung gab: Wenn er beschloss, ein Lied wiederzubeleben, vielleicht für einen Verleger, vielleicht für einen anderen häuslichen Anlass, war sein „Original“ nicht mehr zur , sodass er gezwungen war, die Worte und die Musik aus dem Gedächtnis neu zu erschaffen. Aber es gibt auch die Tatsache, dass ein solcher Erfindungsreichtum im Mittelpunkt seines Kompositionsprozesses stand: Selbst bei seinen berühmtesten Opern hat man selten das Gefühl, dass er ein bestimmtes Werk als „fertig“ betrachtete; wenn er zu einer Oper oder einem Lied zurückkehrte, brachte die Erfahrung fast immer neue Ideen, inspiriert von neuen Darstellern. In den meisten Fällen haben die vorliegenden Aufnahmen wurde aus Platz- und Zeitgründen eine Version gegenüber anderen bevorzugt; bei einigen Liedern waren die Alternativen jedoch so unterschiedlich, dass beide Versionen aufgenommen wurden.

Donizettis Grabmal in Bergamo/Wikipedia

Wie aus dieser ersten Aufnahme mit Liedern aus allen Lebensabschnitten des Komponisten hervorgeht, ist Donizettis kreatives Spektrum in diesem Repertoire bemerkenswert. In seiner frühen Karriere (bis ca. 1823) gibt es einige sehr einfache Erfindungen, oft „Canzonette“ genannt, die auf das 18. Jahrhundert zurückzugehen scheinen; und die stärker von der

Oper beeinflussten Nummern aus dieser Zeit ähneln in ihrer Verwendung von Vokalverzierungen unweigerlich Rossini.

In den späteren 1820er Jahren tauchen jedoch Lieder auf, die, obwohl ihre Poesie oft auf ein früheres Zeitalter zurückgeht, in ihrer Gestaltung und Ausführung offen experimentell sind, vielleicht auf konventionelle Weise beginnen, sich dann aber in unvorhersehbare melodische und harmonische Richtungen bewegen, oft als Reaktion auf Details im verbalen Text. In den 1830er Jahren, der Zeit von Donizettis größten italienischsprachigen Opern, lag sein Schwerpunkt auf Liedern für die Veröffentlichung, aufwendigeren Stücken, die für professionelle oder nahezu professionelle Darsteller und mit besonderem Schwerpunkt auf exotischen Stimmungen: der Troubadour, die Jungfrau im Turm, der liebeskranke Ruderer, der religiöse Einsiedler, der Kreuzritter, der leidenschaftliche romantische Außenseiter.

Und dann, in einer erstaunlichen späten Blütezeit, sah man in den 1840er Jahren Donizetti, der nun in Paris und Wien lebte, sich als „internationaler“ Komponist neu zu erfinden, indem er französische Gedichte in einem modernen Stil vertonte und sich in einer völlig anderen lyrischen Tradition fließend ausdrückte. Bei all diesen Stilen und Manieren bleibt ein Aspekt konstant: Wenn wir Donizetti und seine musikalische Sprache durch seine Opernwerke kennen, werden uns die Lieder weiterhin überraschen. Obwohl sie uns gelegentlich an die Manieren der Oper erinnern, beschreiten diese Kompositionen meistens einen anderen Weg: einen, bei dem die musikalische Reise in der Regel viel kürzer ist, bei dem eine Gefühlswelt in Momenten eingefangen werden muss und bei dem die raffinierte musikalische Sensibilität des Komponisten, seine Fähigkeit, poetische Stimmungen und Affekte einzufangen, auf jeder Seite offensichtlich ist.

Donizettis „Esule di Roma“, London 2023/Nicola Alaima und Albina Shagimuratova/Foto Russel Duncan/Opera Rara

Wie bereits zu Beginn dieses Essays erwähnt, sind die Lieder, die Donizetti während seiner Komponistenkarriere komponierte zu Unrecht vernachlässigt wurden. Diese Aufnahmen zielen in der Tradition von Opera Rara darauf ab, ihre Wiederbelebung bestmöglich zu fördern. Das Projekt hat aber auch ein größeres Ziel: Es soll ein neues Licht auf die gesamte italienische Tradition des häuslichen Musizierens im 19. Jahrhundert geworfen werden, eine Tradition, die sich über die gesamte Halbinsel ausbreitete und einen enorm reichen Musikkörper hervorbrachte, der es verdient, einen Platz im internationalen Liedrepertoire einzunehmen. © 2024 Roger Parker/DeepL

.

.

ROGER PARKER (operalounge.de-Lesern absolut kein Unbekannter wegen seiner klugen Artikel zu einzelnen Belcanto-Opern bei uns) ist der Repertoireberater von Opera Rara. Er ist zudem emeritierter Professor für Musik am King’s College London und unterrichtete zuvor in Cornell, Oxford und Cambridge. Er ist (zusammen mit Gabriele Dotto) Generaleditor der kritischen Donizetti-Ausgabe, die bei Ricordi veröffentlicht wird. Seine neuesten Bücher sind Remaking the Song: Operatic Visions and Revisions from Handel to Berio (University of California Press, 2006) und A History of Opera: The Last 400 Years (Penguin, UK/Norton, US, 2012), das er gemeinsam mit Carolyn Abbate verfasst hat. Derzeit arbeitet er an einem Buch über Musik im London der 1830er Jahre. Von 2013 bis 2018 war er als Direktor des vom ERC finanzierten Projekts „Music in London, 1800–1851“ am King’s College tätig. (Quelle Opera Rara/DeepL)

.

Dank an Opera Rara und vor allem Roger Parker für seinen Text zur Ausgabe, den wir mit großem Dank in unserer Übersetzung/DeepL übernahmen. G. H.

Die erste Platte offeriert 18 italienische Lieder, beginnend mit „La ninna-nonna“ auf einen Text von Achille de Lauzières und entstanden in den 1830er Jahren, als der Komponist nach Paris ging. Mit behutsamen, sanften Tönen beginnt Jaho dieses Wiegenlied und steigert es später zu emphatischer Innigkeit. Der folgende Titel, „Quando il mio ben“, auf Worte eines unbekannten Dichters wurde in einem Kloster nahe Linz entdeckt und wechselt zwischen Beklommenheit und Leidenschaft. Von dort stammt auch ein weiterer Fund: „Dell´anno novello“ von einem unbekannten Autor. Ein anderes Stück auf den Text von de Lauzières, „Il pescatore“, ähnelt in seinem melodramatischen Gestus Schuberts „Erlkönig“, auch weil es als Dialog zwischen Fischer und Loreley komponiert ist. Spannend und differenziert breitet die Sängerin die dramatische Handlung aus und imponiert mit leuchtenden hohen Tönen. Mit Felice Romani als Textautor von „L´amor mio“ taucht ein Name auf, der als Librettist vieler Opern Rossinis, Bellinis und Donizettis bekannt wurde.

Die erste Platte offeriert 18 italienische Lieder, beginnend mit „La ninna-nonna“ auf einen Text von Achille de Lauzières und entstanden in den 1830er Jahren, als der Komponist nach Paris ging. Mit behutsamen, sanften Tönen beginnt Jaho dieses Wiegenlied und steigert es später zu emphatischer Innigkeit. Der folgende Titel, „Quando il mio ben“, auf Worte eines unbekannten Dichters wurde in einem Kloster nahe Linz entdeckt und wechselt zwischen Beklommenheit und Leidenschaft. Von dort stammt auch ein weiterer Fund: „Dell´anno novello“ von einem unbekannten Autor. Ein anderes Stück auf den Text von de Lauzières, „Il pescatore“, ähnelt in seinem melodramatischen Gestus Schuberts „Erlkönig“, auch weil es als Dialog zwischen Fischer und Loreley komponiert ist. Spannend und differenziert breitet die Sängerin die dramatische Handlung aus und imponiert mit leuchtenden hohen Tönen. Mit Felice Romani als Textautor von „L´amor mio“ taucht ein Name auf, der als Librettist vieler Opern Rossinis, Bellinis und Donizettis bekannt wurde.

Donizettis Lieder, von denen es an die 200 gibt, können schwärmerische Kanzonen sein oder melancholische Kantilenen. Nicht selten vernimmt man die stürmische Verve einer Cabaletta oder den vehementen Rhythmus einer Stretta. Mehrfach erkennt man aus Donizettis Opern bekannte Motive, wie „Il sogno“, das Edgardos letzte Kavatine aus der Lucia zitiert. Viele Kompositionen entstanden auf Texte unbekannter Dichter, wie das populäre, übermütige „Amor marinaro“, einige Vorlagen stammen aus der Feder des berühmten Pietro Metastasio, wie „Trova un sol, mia bella Clori“, das sogar in zwei Versionen existiert, oder des von Bellini- und Verdi-Opern bekannten Librettisten Felice Romani. Dessen „Ella riposa“ ist mit Rezitativ, Cavatina und Cabaletta wie eine Opernszene angelegt und war dem polnischen Tenor Józef Michal Poniatowski gewidmet. Melodisch reizvoll sind die melancholische Barcaruole „Sovra il remo“ und die Canzonetta „Or che la notte invita“ mit obligater Klarinette. Der Instrumentalist Jernej Albreht vereint sich hier mit dem Sänger zu einem innigen Duett. In doppelter Version existiert auch „Quando verrà sul colle“, wobei die zweite Fassung in ihrer elegischen, dem Konkurrenten Bellini verwandten Melodie opernnäher scheint, war sie doch dem legendären Tenor Giovanni Battista Rubini gewidmet. Brownlee kann hier seine glanzvollen Spitzentöne demonstrieren, welche dem berühmten Vorbild alle Ehre machen. Im nächsten Stück, „Il sospiro“, ist dagegen die tiefe Lage gefordert und auch hier zeigt sich der Sänger souverän. Die Sammlung der 28 Lieder endet mit der frühen Komposition „Non giova il sospirar“, welche in ihren Ornamenten noch ganz den Einfluss Rossinis zeigt, aber auch schon Donizettis Energie aufweist, und die Platte heiter enden lässt.

Donizettis Lieder, von denen es an die 200 gibt, können schwärmerische Kanzonen sein oder melancholische Kantilenen. Nicht selten vernimmt man die stürmische Verve einer Cabaletta oder den vehementen Rhythmus einer Stretta. Mehrfach erkennt man aus Donizettis Opern bekannte Motive, wie „Il sogno“, das Edgardos letzte Kavatine aus der Lucia zitiert. Viele Kompositionen entstanden auf Texte unbekannter Dichter, wie das populäre, übermütige „Amor marinaro“, einige Vorlagen stammen aus der Feder des berühmten Pietro Metastasio, wie „Trova un sol, mia bella Clori“, das sogar in zwei Versionen existiert, oder des von Bellini- und Verdi-Opern bekannten Librettisten Felice Romani. Dessen „Ella riposa“ ist mit Rezitativ, Cavatina und Cabaletta wie eine Opernszene angelegt und war dem polnischen Tenor Józef Michal Poniatowski gewidmet. Melodisch reizvoll sind die melancholische Barcaruole „Sovra il remo“ und die Canzonetta „Or che la notte invita“ mit obligater Klarinette. Der Instrumentalist Jernej Albreht vereint sich hier mit dem Sänger zu einem innigen Duett. In doppelter Version existiert auch „Quando verrà sul colle“, wobei die zweite Fassung in ihrer elegischen, dem Konkurrenten Bellini verwandten Melodie opernnäher scheint, war sie doch dem legendären Tenor Giovanni Battista Rubini gewidmet. Brownlee kann hier seine glanzvollen Spitzentöne demonstrieren, welche dem berühmten Vorbild alle Ehre machen. Im nächsten Stück, „Il sospiro“, ist dagegen die tiefe Lage gefordert und auch hier zeigt sich der Sänger souverän. Die Sammlung der 28 Lieder endet mit der frühen Komposition „Non giova il sospirar“, welche in ihren Ornamenten noch ganz den Einfluss Rossinis zeigt, aber auch schon Donizettis Energie aufweist, und die Platte heiter enden lässt.

Bei der Neuerscheinung von Oehms handelt es sich um eine

Bei der Neuerscheinung von Oehms handelt es sich um eine

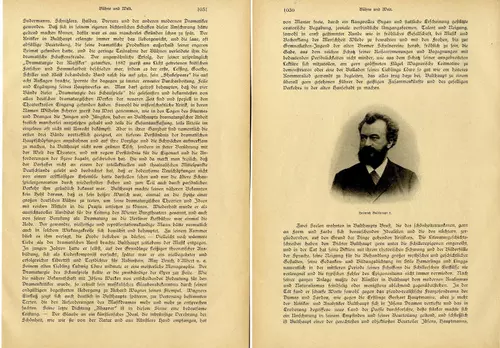

In den

In den Die ebenfalls und eigentlich noch bedeutendere, pionierhafte

Die ebenfalls und eigentlich noch bedeutendere, pionierhafte  Erst

Erst An

An