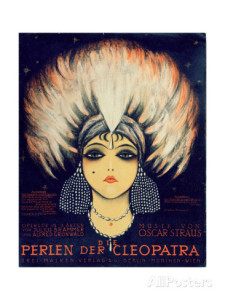

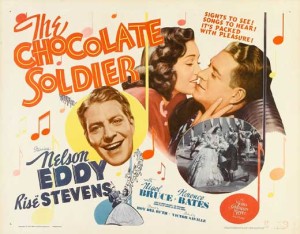

Unseren Großeltern (und Ur-Großeltern vielleicht, für die jüngere Generation) war der Operettenkomponist Oscar Straus (1870 – 1954) absolut kein so Unbekannter wie uns heute, wo er so gut wie nie aufgeführt wird und seine Titel nur noch Kuriosen sind. Ein paar kommen bei cpo in diskutablen Neuaufnahmen vor, so Die Perlen der Cleopatra vielleicht (die wieder nach Berlin zurückkommen). Die lustigen Nibelungen (1904, ehemals bei Cappriccio), die es vor Zeiten in der deutschen Provinz und in Wien gab, ganz selten der Praliné-Soldat (1908), ein Hit vor allem im englischsprachigen Revuetheater ehemals. Joan Sutherland singt auf ihrem ebenso zähen wie titelreichen Album „Love live forever“ Evergreens aus dem Chocolate Soldier und andere Operetten-Pralinés mehr.

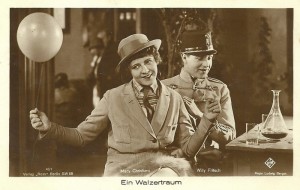

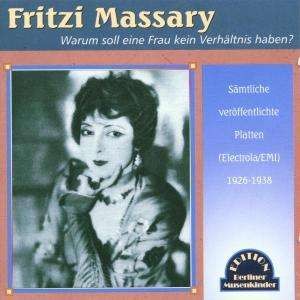

Und wenn man die Titel aus Straus´umfangreichem Oeuvre aufzählt, geht ein großes „Ach ja, natürlich!“ durch den Raum: Natürlich die Musik zum Film La Ronde (1950), aber auch Operetten wie Ein Walzertraum (1907), Die Teresina (1925), Eine Frau, die weiß was sie will (1932, unsterblich durch die göttliche Fritzi), Drei Walzer (1935) und viele, viele mehr. Zur Vita von Straus lohnt ein Blick auf Wikipedia (das spart hier Platz). Und dass Straus hervorragend und „seriös“ ausgebildet war, zeigt ein Blick auf seine Lehrer: Max Bruch und Arnold Schönberg. Wer war dieser Oscar Straus also, der eigentlich als Oscar Strauss in Wien zur Welt kam, und sein zweites – s – abstreifte, um nicht mit den anderen – ss – verwechselt zu werden? Freund Kevin Clarke vom Operettenmagazin ORCA machte uns auf Peter P. Pachls neues Buch zu Oscar Straus aufmerksam, das im Verlag Grin online erschienen ist und aus dem wir hier eine lange Leseprobe mit Erlaubnis des Autors nach-“drucken“. G. H.

Und wenn man die Titel aus Straus´umfangreichem Oeuvre aufzählt, geht ein großes „Ach ja, natürlich!“ durch den Raum: Natürlich die Musik zum Film La Ronde (1950), aber auch Operetten wie Ein Walzertraum (1907), Die Teresina (1925), Eine Frau, die weiß was sie will (1932, unsterblich durch die göttliche Fritzi), Drei Walzer (1935) und viele, viele mehr. Zur Vita von Straus lohnt ein Blick auf Wikipedia (das spart hier Platz). Und dass Straus hervorragend und „seriös“ ausgebildet war, zeigt ein Blick auf seine Lehrer: Max Bruch und Arnold Schönberg. Wer war dieser Oscar Straus also, der eigentlich als Oscar Strauss in Wien zur Welt kam, und sein zweites – s – abstreifte, um nicht mit den anderen – ss – verwechselt zu werden? Freund Kevin Clarke vom Operettenmagazin ORCA machte uns auf Peter P. Pachls neues Buch zu Oscar Straus aufmerksam, das im Verlag Grin online erschienen ist und aus dem wir hier eine lange Leseprobe mit Erlaubnis des Autors nach-“drucken“. G. H.

Oscar Straus – Foto um 1918 von Edith Barakovich/ Wikipedia

Ein Komponist, der im Kaiserreich der Donaumonarchie geboren ist und auch noch in den Fünfzigerjahren des vergangenen Jahrhunderts aktiv war, bietet sehr viel Stoff, auch für Anekdotisches und kaum Haltbares. Und dies noch mehr, wenn er nur mit einem sehr kleinen Teil seines künstlerischen Gesamtschaffens präsent ist. Manch Hinterfragenswertes rund um das Werk von Oscar Straus hat sich durch die letzten zwei Jahrhunderte mitgeschleppt und wurde vielfach ungeprüft rezipiert. Angesichts der 224-seitigen Straus-Biographie von Bernard Grun, ,,Prince of Vienna” fällt das Kapitel, das die Komponisten Eysler, Fall und Straus in der ,,Kulturgeschichte der Operette” desselben Autors zusammenfasst, eher dürftig aus. Über das Studium von Oscar Straus bei Max Bruch (1838 1920) ist da zu lesen: ,,Zwei Jahre lang unterwarf er sich dessen diktatorischer Persönlichkeit, komponierte Kammermusik und symphonische Werke, ein Requiem sogar […].”

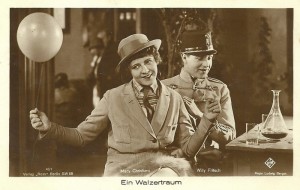

Oscar Strauss: „Ein Walzertraum“, UFA 1938 mit Willy Fritsch und Mady Christians/ flikr.com

Bei diesem in der Straus-Literatur gern zitierten ,,Requiem” handelt es sich aber keinesfalls um den kompletten Messtext der Totenmesse in lateinischer Sprache, sondern um ein sich wunderbar zur Vertonung eignendes Gedicht von Friedrich Hebbel (1813 1863) , ,,Seele, vergiss sie nicht,/ Seele, vergiss nicht die Toten!” Diesen Text hatte vor Oscar Straus bereits Peter Cornelius (1824 1874) für gemischten Chor und Streicher vertont und nach ihm zweimal Max Reger (1872 1916) als op. 83 für Männerchor und als op. 144b für Alt, Chor und Orchester und als Lied auch Josef Scheib (1894 1977).

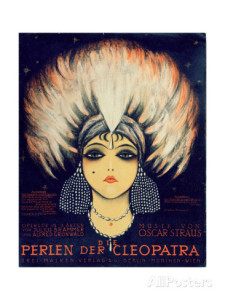

Oscar Straus: „Die Perlen der Cleopatra“/ Frotesspiece des Klavierauszgs/ Wiki

Eine Sonderstellung im Oeuvre von Straus bietet diese Textvorlage keineswegs, denn auch später hat dieser Komponist Gemütvolles und Ernstes vertont, bis hin zum Alten Ghettoliedchen. Sie kam ihm zugute beim dezidierten Einsatz für die ernste Musik, so etwa, als der Brünner Stadttheaterkapellmeister eine neue Bühnenmusik zu komponieren hatte für ,,Die Schweden vor Brünn”, als das Spektakelstück von Emanuel Schikaneder (1751 1812) aus dem Jahre 1807 im Jahre 1895 als Festspiel zur Wiederaufführung gelangte. Dem Thema Dreißigjähriger Krieg kam Straus dann in etwas heiterer Form ein Dezennium später erneut nahe: ,,Mamzell Courasche” 4 auf ein Libretto von Erich Korn wurde 1906 in Wien uraufgeführt, und damit mehr als ein Vierteljahrhundert vor Bert Brechts ,,Mutter Courage”, bei deren Uraufführung in Zürich im Jahre 1941 übrigens auch Lieder eines Operettenkomponisten erklangen von Paul Burkhard (1911 – 1977).

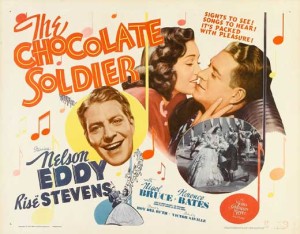

Oscar Straus: „The Chocolate Soldier“, Poster für den Fim 1941/en.wikipedia.org

Aber offenbar war Straus die Ernsthaftigkeit seiner Musik sogar in der Zeit seiner Anstellung als Kapellmeister des ,,Überbrettl” ein wichtiges Anliegen, denn der Komponist bekannte im Jahre 1908 in einem Interview, dass er ,,in meinen besten Kompositionen aus jener Zeit […]bestrebt war, das Triviale, Varietémäßige zu vermeiden und mehr die Wiederbelebung der so anmutigen und innigen Biedermeierzeit angestrebt habe”.

Jene ,,burlesk-komische Oper”, die Straus laut Grun hinter dem Rücken seines Lehrers ,,im geheimen” geschrieben und den Theatern angeboten habe, was dann zum Bruch mit Bruch geführt habe, hat sich offenbar nicht erhalten, es sei denn es handelt sich dabei um das offizielle erste Bühnenwerk von Oscar Straus, die am 1. 12. 1894 in Pressburg uraufgeführte komische Oper ,,Der Weise von Cordoba”. In diesem Fall träfe die Charakterisierung von Straus’ zweitem Kompositionslehrer Hermann Graedener (1844 1929) durchaus zu, welcher die Partitur der burlesk-komischen Oper gar nicht erst ansehen wollte, denn ihm liege ,,die kleine komische Oper oder Operette unserer Tage ganz fern”. Als maßgebliches Kriterium für seine Beurteilung eines Bühnenwerkes benannte Graedener jedoch die theatrale Gesamtwirkung, also ,,welchen Eindruck” das Werk ,,von der Bühne herab” bauf ihn habe.

Auch die häufig mit Sarkasmus und Komik gewürzten Handlungen der Bühnenwerke von Gilbert und Sullivan, und hier insbesondere die hoch artifizielle kompositorische Umsetzung durch Arthur Sullivan (1842 1900), haben unzweifelhaft künstlerisch verwandte Saiten in Straus’ künstlerischem Empfinden angeschlagen. Dies zeigt sich am deutlichsten bei Straus’ Vertonungen von Werken des Dramatikers Arthur Schnitzler (1862 1931), einer hochwertigen Dichtung in sentimentalistischer Vertonung.

Auch die häufig mit Sarkasmus und Komik gewürzten Handlungen der Bühnenwerke von Gilbert und Sullivan, und hier insbesondere die hoch artifizielle kompositorische Umsetzung durch Arthur Sullivan (1842 1900), haben unzweifelhaft künstlerisch verwandte Saiten in Straus’ künstlerischem Empfinden angeschlagen. Dies zeigt sich am deutlichsten bei Straus’ Vertonungen von Werken des Dramatikers Arthur Schnitzler (1862 1931), einer hochwertigen Dichtung in sentimentalistischer Vertonung.

Oscar Strauss: Auch Zarah Leander gab die Frau, die weiss was sie will, 1986/ Seiler/ zarahleander.de

Arthur Schnitzler zählte seit der Eröffnung des Berliner Kabaretts ,,Überbrettl” zu den Freunden von Oscar Straus. Schnitzlers Bühnenwerk ,,Liebelei” vertonte Straus im Jahre 1933 postum und schuf 1950 auch die Musik zu Max Ophüls’ freier Verfilmung von Schnitzlers ,,Reigen” (,,La Ronde”). Sein einaktiges Puppenspiel ,,Der tapfere Kassian” hatte Arthur Schnitzler im Jahre 1907 eigens für die musikalische Realisierung durch Oscar Straus eingerichtet. Straus hat zu den geistreichen, formvollendeten Versen Schnitzlers eine echte Jugendstil-Musik beigesteuert, heitere und sentimentale Melodien, die sich beim Zuhörer als echte Ohrwürmer erweisen. Und dies gleichermaßen im Lachen der Musik und ihrer Rezipienten über die dem Baron Münchhausen verwandten, angeberischen Abenteuer des Titelhelden, wie in dessen tragischem Scheitern und Tod, die den Rezipienten nahe gehen.

Oscar Straus: „The Chocolate Soldie“ mit Nelson Eddy und Rise Stevens, 1958/ findpic.com

Die Uraufführung der seltsamem Menage á trois erfolgte als Teil eines Oscar-Straus-Triptychons am 30. Oktober 1909 im Stadttheater Leipzig. Anschließend nahm Felix Weingartner diese Oper sogar für die Wiener k. k. Hofoper an, aber aufgrund von Weingartners Demissionierung erlebte das Werk seine Wiener Erstaufführung im Carltheater, allerdings mit Kräften der Wiener Hofoper und begleitet von den Wiener Philharmonikern, am 17. März 1912.

Wie aber verhält es sich mit Straus’ Verwandtschaft zu dem von ihm erstbenannten musikalischen Vorbild, zu Jacques Offenbach? Oscar Straus’ Operette ,,Die lustigen Nibelungen” werden gern als Offenbachiade rezipiert und sein Komponist somit als ein ,,deutscher Offenbach”. Einer Antwort auf die Frage, wo im Werk von Oscar Straus sich der Einfluss Offenbachs zeige, muss zwangsläufig eine Definition vorausgehen, worin die Spezifik von Jacques Offenbach(1819 1880) bzw. von dessen Offenbachiaden beruht. Folgt man Wikipedia, so war es Karl Kraus (1874 1936), der den Begriff ,,Offenbachiaden” für sein eigenes Oeuvre prägte, ,,um deutlich zu machen, dass er der einzige Vertreter dieses Genres sei.” Im selben Artikel charakterisiert die Volksenzyklopädie Offenbachs Bühnenwerke als ,,schwungvolle, eingängige Musik mit einer meist satirisch-hintergründigen Handlung, die treffende Anspielungen auf die Sitten, Personen und Ereignisse seiner Zeit” aufweise.

Oscar Straus: „La Ronde“ von Marcel Ophüls mit Anton Walbrook alias Adolf Wohlbrück, Danielle Darrieux und Daniel Gélin, 1958/ denofgeek.com

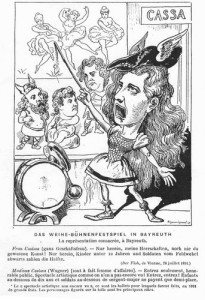

Das angebliche Antipodentum von Offenbach und Richard Wagner hat Walter Keller ausführlich untersucht und ist dabei zu dem Schluss gekommen, beide Komponisten seien ,,wie auch immer getrennte Brüder”. Wagners verbale Injurien gegen seinen Zeitgenossen, führt Keller zurück auf eine Szene in ,,Carneval des revues”, mit welcher Offenbach Wagner als Zukunftsmusiker lächerlich gemacht habe. Verbunden seien beide Komponisten aber nicht nur durch die Pariser Erstaufführung des ,,Tannhäuser” im Jahre 1861, der als ,,Lever de rideau” Offenbachs Ballett ,,Le Papillon” vorangestellt wurde. Beide hätten auch auf ihre Weise der Großen Oper Meyerbeers den Kampf erklärt, Wagner zunächst primär als Schriftsteller, Offenbach hingegen praktisch in dem Kleintheater ,,Bouffes parisiens”, welches wie später Wagners Festspielhaus ausschließlich der Aufführung seiner Werke diente:

,,Indem Offenbach durch seine Travestie Meyerbeers pathetische Motive der Banalität zu überliefern vermag, zeigt er die Richtigkeit von Wagners Ausspruch in ,Oper und Drama’, ja noch mehr, er macht die ,großen Opern’ lächerlich und zerstört damit deren Wirksamkeit.”

Fritzi Massary, die Unvergleichliche, singt bei Berliner Musenkinder einiges von Oscar Straus

Folgt man Kellers Analyse, so gehen die Parallelen noch weiter:,,Offenbach gibt durch Parodie, Satire und Karikatur die gesellschaftlichen, politischen, Zustände seiner Zeit der Lächerlichkeit preis und macht so das schlechte Bestehende als solches sichtbar Wagners Werke entwerfen das Bild des freien Menschentums jenseits der gesellschaftlichen Zwänge als Utopie.”

Zu ergänzen ist hier nur noch, dass auch Richard Wagner Offenbach persifliert hat, indem er ihn als Jack Offenback in seinem Lustspiel in antiker Manier ,,Eine Kapitulation” (1870), als handelnde Person auftreten und vom Chor als ,,herrlicher Jack von Offenback” akklamieren lässt.

Oscar Straus – Wagner-Karikatur/ Wiki

Für unsere Untersuchung ergeben sich eine Reihe von Übereinstimmungen zwischen Wagner und Offenbach auf der einen und dem um eine Generation jüngeren Oscar Straus auf der anderen Seite. Auch Straus leitete zumindest zeitweise sein eigenes Theater, das ,,Operettentheater Ronacher” in Wien, in welchem er primär seine Werke aufführen wollte. Zur Eröffnung am 15. September 1916 brachte er eine Neufassung seiner Operette ,,Die lustigen Nibelungen” heraus entgegen der beschworenen politischen Nibelungentreue von Österreich und Deutschland, mitten im ersten Weltkrieg. Allerdings stieß diese bewusst antizyklisch zu den Weltläufen angesetzte Aufführung auf einen derartigen Misserfolg, dass Straus die Produktion ab- und durch ,,Liebe im Schnee” von Ralph Benatzky ersetzen musste. Erfahrung als Theaterleiter gewann Oscar Straus schon kurz nach der Jahrhundertwende in einem Wandertheater: nach der Pleite des Berliner ,,Überbrettl” vermarktete er seine Kabarett-Hits on Tour, indem er mit den Diseusen Bozena Bradsky, Mitzi Bardi und einer kleinen Schar von Schauspielern und Musikern als ,,Oscar-Straus-Ensemble” über Land zog. Das Spannungsfeld von großer Oper und Kabarett bestimmt Straus’ spritzigste Operetten: ,,Die lustigen Nibelungen” (1904), ,,Hugdietrichs Brautfahrt” (1906) und ,,Die Perlen der Cleopatra” (1923). Peter P. Pachl in Von den Nibelungen zu den Perlen der Cleopatra – Oscar Straus: Ein deutscher Offenbach?, Grin Verlag

Lilli Palmer in Oscar Straus´“Eine Frau, die weiß was sie will“, 1958/ cinema.de (Foto oben)

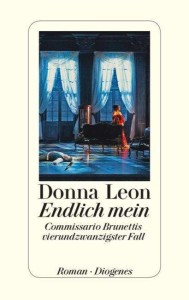

Die Petrelli wurde gefeiert, konnte beim Schlussapplaus über einen Teppich gelber Rosen schreiten, die auf die Bühne herabregneten, und hatte in ihrer Garderobe dutzende Vasen mit ebenfalls großen gelben Rosen vorgefunden. Doch es sind ausgerechnet diese Rosen die ihr Angst machen bzw. die Tatsache, dass ihr keiner erklären konnte, wie sie in die Garderoben kamen. Auch vor der Tür ihres Appartements im Palazzo eines Freundes liegt ein Bouquet von der Größe eines Autoreifens, wo dem niemand weiß, wie es dahin gelangen konnte. Flavia Petrelli fühlt sich bedroht. Ein Fall für einen Freund, wie es Brunetti ist, der zuhören kann. Mit altmeisterlicher Bedächtigkeit, mit Gespür für Stimmungen, Nuancen und Gefühle, für die kleinen Schwankungen des Alltags, entwirft Leon die Gespräche des Kommissarios wie Szenen auf einer Theaterbühne. Manchen mag das altmodisch und langweilig erscheinen, was einige Romane in dieser Reihe zweifellos auch waren. Doch wo findet man einen sympathischeren Kommissar als den Familienmenschen Brunetti, der sich ebenso leidenschaftlich mit der Lektüre antiker Geschichtsschreiber beschäftigt wie die Literaturprofessorin Paola mit Henry James. Thriller schreibt Leon nicht, sie liefert aber eine kluge Gesellschaftsbeschreibung, bei der nicht nur jeder beschrittene Winkel in Venedig stimmt, sondern sie auch vor den wahren Problemen wie Korruption, Vorteilnahme und Vetternwirtschaft, Umwelt- und Fleischskandalen, Asylpolitik, Minderheitenproblemen und Kindesmissbrauch nicht zurückschreckt; und sie besitzt ein feines Gespür für die nicht nur architektonischen Risse der Lagunenstadt.

Die Petrelli wurde gefeiert, konnte beim Schlussapplaus über einen Teppich gelber Rosen schreiten, die auf die Bühne herabregneten, und hatte in ihrer Garderobe dutzende Vasen mit ebenfalls großen gelben Rosen vorgefunden. Doch es sind ausgerechnet diese Rosen die ihr Angst machen bzw. die Tatsache, dass ihr keiner erklären konnte, wie sie in die Garderoben kamen. Auch vor der Tür ihres Appartements im Palazzo eines Freundes liegt ein Bouquet von der Größe eines Autoreifens, wo dem niemand weiß, wie es dahin gelangen konnte. Flavia Petrelli fühlt sich bedroht. Ein Fall für einen Freund, wie es Brunetti ist, der zuhören kann. Mit altmeisterlicher Bedächtigkeit, mit Gespür für Stimmungen, Nuancen und Gefühle, für die kleinen Schwankungen des Alltags, entwirft Leon die Gespräche des Kommissarios wie Szenen auf einer Theaterbühne. Manchen mag das altmodisch und langweilig erscheinen, was einige Romane in dieser Reihe zweifellos auch waren. Doch wo findet man einen sympathischeren Kommissar als den Familienmenschen Brunetti, der sich ebenso leidenschaftlich mit der Lektüre antiker Geschichtsschreiber beschäftigt wie die Literaturprofessorin Paola mit Henry James. Thriller schreibt Leon nicht, sie liefert aber eine kluge Gesellschaftsbeschreibung, bei der nicht nur jeder beschrittene Winkel in Venedig stimmt, sondern sie auch vor den wahren Problemen wie Korruption, Vorteilnahme und Vetternwirtschaft, Umwelt- und Fleischskandalen, Asylpolitik, Minderheitenproblemen und Kindesmissbrauch nicht zurückschreckt; und sie besitzt ein feines Gespür für die nicht nur architektonischen Risse der Lagunenstadt.

Die Kantate

Die Kantate

Mattiwilda Dobbs

Mattiwilda Dobbs

Man kann aber auch eine ganz normale

Man kann aber auch eine ganz normale

Das

Das

Und wenn man die Titel aus Straus´umfangreichem Oeuvre aufzählt, geht ein großes „Ach ja, natürlich!“ durch den Raum: Natürlich die Musik zum Film

Und wenn man die Titel aus Straus´umfangreichem Oeuvre aufzählt, geht ein großes „Ach ja, natürlich!“ durch den Raum: Natürlich die Musik zum Film

Auch die häufig mit Sarkasmus und Komik gewürzten Handlungen der Bühnenwerke von Gilbert und Sullivan, und hier insbesondere die hoch artifizielle kompositorische Umsetzung durch Arthur Sullivan (1842 1900), haben unzweifelhaft künstlerisch verwandte Saiten in Straus’ künstlerischem Empfinden angeschlagen. Dies zeigt sich am deutlichsten bei Straus’ Vertonungen von Werken des Dramatikers Arthur Schnitzler (1862 1931), einer hochwertigen Dichtung in sentimentalistischer Vertonung.

Auch die häufig mit Sarkasmus und Komik gewürzten Handlungen der Bühnenwerke von Gilbert und Sullivan, und hier insbesondere die hoch artifizielle kompositorische Umsetzung durch Arthur Sullivan (1842 1900), haben unzweifelhaft künstlerisch verwandte Saiten in Straus’ künstlerischem Empfinden angeschlagen. Dies zeigt sich am deutlichsten bei Straus’ Vertonungen von Werken des Dramatikers Arthur Schnitzler (1862 1931), einer hochwertigen Dichtung in sentimentalistischer Vertonung.

Und nun

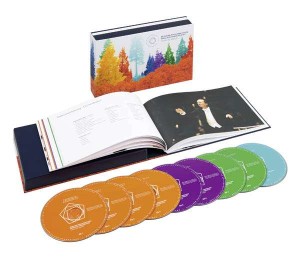

Und nun  Harnoncourts sehr eindrucksvoller Schumann-Zyklus mit dem Concertgebouw Orkest für Teldec (1992, nun Warner) gibt es also immer noch auf dem Markt und kostet nur ein Viertel der neuen Ausgabe bei Berlin Phil (8 CDs und eine DVD für ca. 80.- Euro). Also, was rechtfertigt selbst für erbitterte Fans des Dirigenten und des Orchesters diese neue Luxusausgabe? Die neue Sicht? Der Sound? Das Orchester selbst im Vergleich zu den Holländern? Man ist da ratlos. In der nun üblichen Zählung gibt es hier auf 4 CDs die Unvollendete als Nr. 7 und die große C-Dur als Nr. 8 neben den restlichen 6 Sinfonien in einer reich dekorierten Querbox mit einem dicken Booklet und den wie Schokoladen-Täfelchen aneinander gereihten CDs in verschiedenen Farben – das ideale Repräsentationsgeschenk für betuchte Geschäftskunden (vielleicht der Lufthansa in ihrer Erste Transatlantik-Klasse bei Nicht-Streik?). In den beiden Messen (As-Dur D. 678 & Es-Dur D. 950) hört man bedeutende und vom Maestro geliebte, wenngleich auch allgegenwärtige Solisten wie Luba Orgonasova, Birgit Remmert oder Jonas Kaufmann und Bernarda Fink. In der Oper Alfonso und Estrella von 1822, live von 2005 und vorher Wien 1997 die erste Aufnahme des Werkes unter Harnoncourt, singen Dorothea Röschmann und Kurt Streit neben Hanno Müller-Brachmann und anderen. Eine Special-Blu-Ray Disc bietet das alles als visuelle DVD noch einmal in bester Hochauflösung sowie ein Interview mit dem Dirigenten (»Für mich ist Schubert der Komponist, an dem mein Herz am meisten hängt«). Natürlich sind die Aufnahmen unter Harnoncourt auch hier von hoher technischer und künstlerischer Qualität. Ob man nun mit ihm und seinen Interpretationen stets d´accord war oder nicht. In den vergangenen 25 Jahren machte er doch immer wieder durch die Provokationen seiner Ansichten zu Tempi und Interpretation von sich reden, wenn er so traditionelle Orchester wie das Concertgebouw oder die Philharmoniker „aufmischte“, sie zu einem anderen Spiel führte, als man gewohnt war. Er löckte gerne gegen den Stackel. Auch in dieser neuen Ausgabe der Live-Aufnahmen („und die sind wirklich nicht retouschiert?“, fragt man als Kenner der Szene ketzerisch) finden sich die üblichen Harnoncourt-Markenzeichen – ein paar unnötige Rubati hier und ein paar sehr eigenwillige Tempi dort. Wie in den zwei Sätzen der Unvollendeten, die die Sinfonie in Gewicht und Grandeur in Bruckners Nähe rücken. Harnoncourt braucht für das eröffnende Allegro mehr als drei Minuten länger als Abbado bei der Deutschen Grammophon. Im Gegensatz dazu gelingt ihm das Finale der Großen C-Dur Sinfonie geradezu wunderbar überschäumend, wenn sich die Erregung stetig steigert. Und in der Fünften staunt man über die Leichtigkeit, mit der er die Sinfonie formt, selbst wenn auch hier das überdimensionale Format überrascht. Großes also für ein großes Orchester, das ihn ehrt. Dennoch finde ich seine Aufnahmen mit dem holländischen Musikern wärmer, herzklopfender, vielleicht auch menschlicher… Harnoncourt hat vor allem bei den

Harnoncourts sehr eindrucksvoller Schumann-Zyklus mit dem Concertgebouw Orkest für Teldec (1992, nun Warner) gibt es also immer noch auf dem Markt und kostet nur ein Viertel der neuen Ausgabe bei Berlin Phil (8 CDs und eine DVD für ca. 80.- Euro). Also, was rechtfertigt selbst für erbitterte Fans des Dirigenten und des Orchesters diese neue Luxusausgabe? Die neue Sicht? Der Sound? Das Orchester selbst im Vergleich zu den Holländern? Man ist da ratlos. In der nun üblichen Zählung gibt es hier auf 4 CDs die Unvollendete als Nr. 7 und die große C-Dur als Nr. 8 neben den restlichen 6 Sinfonien in einer reich dekorierten Querbox mit einem dicken Booklet und den wie Schokoladen-Täfelchen aneinander gereihten CDs in verschiedenen Farben – das ideale Repräsentationsgeschenk für betuchte Geschäftskunden (vielleicht der Lufthansa in ihrer Erste Transatlantik-Klasse bei Nicht-Streik?). In den beiden Messen (As-Dur D. 678 & Es-Dur D. 950) hört man bedeutende und vom Maestro geliebte, wenngleich auch allgegenwärtige Solisten wie Luba Orgonasova, Birgit Remmert oder Jonas Kaufmann und Bernarda Fink. In der Oper Alfonso und Estrella von 1822, live von 2005 und vorher Wien 1997 die erste Aufnahme des Werkes unter Harnoncourt, singen Dorothea Röschmann und Kurt Streit neben Hanno Müller-Brachmann und anderen. Eine Special-Blu-Ray Disc bietet das alles als visuelle DVD noch einmal in bester Hochauflösung sowie ein Interview mit dem Dirigenten (»Für mich ist Schubert der Komponist, an dem mein Herz am meisten hängt«). Natürlich sind die Aufnahmen unter Harnoncourt auch hier von hoher technischer und künstlerischer Qualität. Ob man nun mit ihm und seinen Interpretationen stets d´accord war oder nicht. In den vergangenen 25 Jahren machte er doch immer wieder durch die Provokationen seiner Ansichten zu Tempi und Interpretation von sich reden, wenn er so traditionelle Orchester wie das Concertgebouw oder die Philharmoniker „aufmischte“, sie zu einem anderen Spiel führte, als man gewohnt war. Er löckte gerne gegen den Stackel. Auch in dieser neuen Ausgabe der Live-Aufnahmen („und die sind wirklich nicht retouschiert?“, fragt man als Kenner der Szene ketzerisch) finden sich die üblichen Harnoncourt-Markenzeichen – ein paar unnötige Rubati hier und ein paar sehr eigenwillige Tempi dort. Wie in den zwei Sätzen der Unvollendeten, die die Sinfonie in Gewicht und Grandeur in Bruckners Nähe rücken. Harnoncourt braucht für das eröffnende Allegro mehr als drei Minuten länger als Abbado bei der Deutschen Grammophon. Im Gegensatz dazu gelingt ihm das Finale der Großen C-Dur Sinfonie geradezu wunderbar überschäumend, wenn sich die Erregung stetig steigert. Und in der Fünften staunt man über die Leichtigkeit, mit der er die Sinfonie formt, selbst wenn auch hier das überdimensionale Format überrascht. Großes also für ein großes Orchester, das ihn ehrt. Dennoch finde ich seine Aufnahmen mit dem holländischen Musikern wärmer, herzklopfender, vielleicht auch menschlicher… Harnoncourt hat vor allem bei den Als PS. soll auf eine Aussage von

Als PS. soll auf eine Aussage von