.

Am 15. September 1810 wurde die Herbstsaison des kleinen venezianischen Theaters von San Moise mit zwei farse (kleine, einaktige Opern) eröffnet, beide auf Texte des Librettisten Gaetano Rossi: Amore ed interesse und Adelina; dazwischen gab es das Ballett La costanza premiata. Amore ed interesse, mit der Musik von Orgitano, wurde als „farsa giocosa“ (komische farsa) bezeichnet, Adelina hingegen als „melodramma sentimentale“ (sentimentales Melodrama). Vertont von Pietro Generali war Adelina der größte Erfolg jener Spielzeit, in der bekanntlich am 3. November mit gutem Erfolg auch Rossinis Debüt mit La cambiale di matrimonio stattfand, ebenfalls auf einen Text von Rossi.

Jean-Jacques Rousseau/ Wiki

Die Interpreten der beiden Opern waren dieselben, die für die ganze Spielzeit engagiert waren: die Primadonna Rosa Morandi (Adelina), der Tenor Tommaso Ricci (Erneville), die Bässe Luigi Raffanelli (Varner) und Nicola de Grecis (Simone) sowie die beiden Nebendarsteller Domenico Remolini (Firmino) und Clementina Lanari (Carlotta).

Während Rossini ein richtiger Anfänger war, bildete Adelina keineswegs den ersten Erfolg Generalis (1773- 1832). Gebürtig im Piemont hatte er in Rom und Neapel studiert und im Karneval 1800 in Rom debütiert. Bekannt wurde er aber in Venedig, mit zwei farse: im Frühjahr 1804 mit Pamela nubiie von Rossi am Teatro San Benedetto und Ende Dezember 1808 am San Moise mit Le lagrime d’una vedova von Foppa.

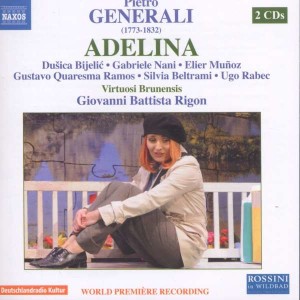

Pietro Generali/ Wiki

Wie diese letztere gehört Adelina zur Unterkategorie der „sentimentalen“ oder „gefühlsbetonten“ Oper. Sie handelt von einem verführten und verlassenen Mädchen, das von seinem Vater verstoßen wird, als es ihm seinen Fehltritt gesteht. Die Handlung nimmt aber einen glücklichen Ausgang: Sie endet nämlich mit einer Wiedergutmachungsheirat und der väterlichen Vergebung, die beide dank der guten Dienste eines gütigen Lehrers zustande kommen.

Adelina ist zwar eine farsa, aber es gibt wenig zu lachen. Es geht um eine Kindesmutter, die von ihrem Verführer sitzen gelassen wurde, um die Aussetzung eines Neugeborenen, um eine Tochter, die von ihrem Vater verstoßen und verflucht wird, um ungeheuerliche Gedanken an Suizid, Kindestötung und Ehrenmord. Kurzum, der Stoff könnte zu einer ernsten Oper, wenn nicht sogar zu einer richtigen Tragödie passen.

Pietro Generalis „Adelina“ 2005 in Bad Wildbad/ Szene/ Foto „Rossini in Wildbad“

Rossi lehnte sich an Lisbeth an, ein „drame lyrique“ (Opern-Drama) in drei Akten von Edmond de Favières (1755-1837), „in Prosa vermischt mit Musik“ (der von Gretry) – also eine Opéra comique, die ab dem 10. Januar 1797 im Théâtre Favart in Paris aufgeführt wurde. Der Text ist durchdrungen von den Idealen eines Rousseau (Verehrung der Natur, Tugendhaftigkeit einer kleinen bäuerlich-alpinen Gemeinschaft, Macht der Gefühle) und gewürzt mit Huldigungen an einige Ideen der französischen Revolution. Aber Favières steht auch in anderer Hinsicht in der Schuld Rousseaus: Sein Modell scheint nämlich Le Devin du village (1752) zu sein, ein Intermède mit Text und Musik des Genfer Philosophen: Während hier die Liebesverstrickungen der Schäfer Colin und Colette dank des sympathischen Schwindlers (dem Wahrsager des Titels), der den viel besseren Durchblick hat als die einfachen Landleute, zu einem guten Ende geführt werden, bringt Favières vor allem eine entschieden realistischere und drastischere Handlung auf die Bühne. Er stellt ferner explizit einen Philosophen ins Zentrum, der seine Morallektionen erteilt. Außerdem ist diese Person – im Musiktheater fast einzigartig – ein Zeitgenosse, der wirklich existiert und weniger als ein Jahrzehnt zuvor noch gelebt hat. Es handelt sich nämlich um den Zürcher Schriftsteller und Maler Salomon Gessner (1730-1788), von dem ausdrücklich die Dichtung Der Tod Abels (1758) erwähnt und an einer Stelle zitiert wird, ebenso wie seine noch berühmteren Idyllen (1756- 72), die den alten Mythos einer arkadischen Natur in aktualisierter, sentimentalerer Form wieder aufleben ließen. Da auch auf den erfolgreichen amerikanischen Unabhängigkeitskrieg (1776-81) Bezug genommen wird, können wir die Geschichte von Lisbeth präzise zwischen 1781 und 1788 ansiedeln, genau genommen sogar in das Jahr 1781 oder 1782, gibt es doch eine Anspielung auf eine militärische Begebenheit aus dem Jahre 1781.

.

Pietro Generalis „Adelina“ 2005 in Bad Wildbad/ Szene/ Foto „Rossini in Wildbad“

Die ganze Handlung von Lisbeth enthält Aspekte, die selbst für das französische Theater wirklich einzigartig waren, erst recht aber für das italienische Theater, das viel konformistischer und konventioneller war. Mit beachtlichem Mut behielt Rossi die Handlung, die Themen und das allgemeine Umfeld seiner Vorlage – Datierung inbegriffen – bei, als er sie für den italienischen Gebrauch und dessen Schemata anpasste. Zwar bleibt bei ihm unklar, weshalb Firmino und Erneville „gerade aus Amerika kommen“ (Adelina, Szene 8). Dafür werden aber sowohl Gessner wie auch eines seiner Hauptwerke explizit erwähnt, und wahrscheinlich sind seine Idyllen gemeint, die von 1773 bis 1809 mehr als zwanzig Mal auf Italienisch erschienen. Diese beiden Umstände zeigen an, dass sich die Handlung in der Gegenwart abspielt. Als Person wird Gessner jedoch durch die traditionellere Figur des Lehrers – Simone – ersetzt, angelegt als Bufforolle für einen Bassbuffo, wie sie im italienischen Musiktheater heimisch war. Simone hat viele Gemeinsamkeiten mit Don Gregorio Cordebono, dem Protagonisten der Komödie von Giovanni Giraud, L’aio nell’imbarazzo (Rom, Teatro Valle, Herbst 1807). Darin tut ein gutherziger Erzieher (der erwähnte Cordebono) alles, damit sich ein bärbeißiger Vater mit seinem Sohn versöhnt, der ein Mädchen geschwängert hat. Die letzte Aufführung von Adelina 1810 im San Moisef and am 1. Dezember statt; keinen Monat später, am 26. Dezember, wurde die Karnevalssaison 1810-11 ausgerechnet mit der musikalischen Umsetzung von Girauds Komödie, der farsa L’aio nell’imbarazzo von Camagna mit der Musik von Emanuele Guarnaccia, eröffnet, deren Handlung von Adelina teilweise vonweggenommen wurde.

..

Pietro Generalis „Adelina“ 2005 in Bad Wildbad/ Szene/ Foto „Rossini in Wildbad“

Anders als Don Gregorio ist Simone ein zweifellos gutherziger, aber doch sehr bäurischer Dorfschullehrer: ausgehungert, schmarotzerhaft, einfältig (so sehr, dass er glaubt, die junge Frau sei in ihn verliebt, ähnlich wie Germano in der späteren Scala di seta), mit einer Neigung zu deftigen Anspielungen und von oberflächlicher Bildung. Er spricht Latein wie jeder Pedant in einer Komödie, allerdings voller Ungereimtheiten. Er ist also Garant des komischen Gegengewichts zur Dramatik der Handlung, wie es das gemischte „halbernste“ (oder eben „sentimentale“) Genre verlangt.

Um der Geschichte dramatische Spannung zu verleihen, fügte Rossi das Missverständnis von Adelinas Verrat ein, den Erneville irrtümlicherweise vermutet (Nr. 5). Es fehlt bei Favières und entwickelt sich in einem Duett, das Tonfall und Modus der Opera seria aufweist: Einleitung durch ein begleitetes Rezitativ (wie auch die entscheidende Nr. 7), Einsatz „colla parte“, Gegenüberstellung in Parallelstrophen, Kantabile zu zweit voller Gestik.

„Adelina“: François Dida – Blick von Mürren gegen die Ebenefluh, 1867/ Wikimedia

Eine wichtige Rolle nimmt in der ganzen Geschichte auch die Umgebung ein, in der sich die Handlung abspielt – eine idyllische Alpenlandschaft, wie man sofort zu Beginn der genauen und malerischen Szenenbeschreibung entnehmen kann – eine richtiggehende Hommage an die Schönheit der Natur:

Das Bühnenbild zeigt eine entzückende Ansicht der Schweiz. Sehr hohe Felsen in der Ferne, geteilt von Wasserfällen, die sich in den Zürichsee ergießen, dessen Ufer überall von Bäumen gesäumt ist. Zwei dieser Felsen sind durch eine rustikale Holzbrücke verbunden, unter der ein Bächlein fließt. Zwischen den Felsen erkennt man liebliche Felder und Hügel, auf denen schöne neue Landhäuser verstreut liegen…. Die erste Szene selbst stellt ein Naturphänomen dar (den Sonnenaufgang), und an die „Natur“ sind die Verse gerichtet, die Simone in der Haltung eines „besessenen Dichters mit affektierter Begeisterung“ improvisiert (Szene 1)): Ecco il sol che spunta fuori,/ e da vita all’erbe, e fiori./ Scioglie il canto l’augeletto…/ Va scherzando il zefiretto…“ (Da ist die Sonne, die erwacht und Gras und Blumen lebendig macht./ Die Vögelchen singen…/ Die Lüftchen schwingen…“)

Pietro Generalis Oper „Adelina“ wurde auch im Juni 2015 am italienischen Teatro Sociale di Biella gegeben/ Szene/ Foto Teatro Sociale di Biella; dazu auch der Bericht auf der italienischen Website Amadeus

Kurz darauf tritt Varner mit einem „Nationallied“, d.h. einer typischen Volksmelodie auf, worin er sein Ideal, „die Menschheit zu erheben“, kundtut (Szene 2) „All’ombra, amici, all’ombra„, mit einer absichtlich asymmetrischen Melodie, wie es für ein Stück angemessen schien, das eigentümlich klingen sollte (dieses Mal eine Idee von Rossi selbst). Außerdem verstärkt Generali die „Volkstümlichkeit“, indem er das „Lied“ strophisch anlegt, obwohl es von Rossi nicht so gedacht war.

Bei ihrem ersten Auftritt wird Adelina vom „süßen Klang“ einer „Hirtenmusik“ gerührt (Szene 5). Dessen Einleitung ist nicht die übliche abstrakte Instrumentaleinleitung, sondern vielmehr eine realistische Bühnenmusik, die aus den Hirtenweisen gebildet wird. Während sie ihnen lauscht, vollzieht Adelina eine Reihe von stummen Bühnenhandlungen, wie in einer Pantomime: eine Szene wie in einem mélodrame, die die Affinität von Adelina zu einem Eckpfeiler des larmoyanten Theaters wie Nina ou La folle par amour von Dalayrac (1786; ins Italienische übersetzt von Giuseppe Carpani, Monza 1788; neu vertont von Paisiello 1789, überarbeitet 1790 und 1792) noch verstärkt.

Pietro Generalis Oper „Adelina“, 2015 am Teatro Sociale in Biella/ Theaterzettel

Die Natur ist also Landschaft, aber ihr gehört uneingeschränkt auch die hervorbrechende Welt der Gefühle an, und mit ihr sind auch Begriffe wie Volk oder Volkstum verknüpft. Die angeborene – natürliche – Kraft der Gefühle spielt darin die Hauptrolle. Und tatsächlich gibt Varner nach („Machen wir der Menschlichkeit Platz“ (Szene 14), wenn er sich der Kraft der Gemütsbewegungen, der Macht einer nicht den Konventionen unterstellten Natur beugt: „Oh Natur, ja, ich spüre dich: wie mächtig du bist!“ (Szene 15).

Das Ganze könnte nicht typischer sein für eine kulturelle Haltung, die an der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert aktuell war (die Manifestierung des Erhabenen) und die Generali hervorzuheben verstand. Einmal mehr zeigte sich die Welt der Farsa äußerst aufgeschlossen gegenüber der Tagesaktualität. Paolo Fabbri/ Übersetzung aus dem Italienischen von Reto Müller

.

.

Der vorstehende Text zur neuen Aufnahme bei Naxos erschien erstmals – in ausführlicherer Form – im Programmheft zur Aufführung bei „Rossini in Wildbad“ 2005. Wir danken den beiden Autoren und der Firma Naxos GmbH Deutschland für die Erlaubnis zur Übernahme. Eine ausführliche Rezension der Aufnahme folgt. G. H. Foto oben: Alexandre Hyacinthe Dunouy: Jean-Jacques Rousseau meditierend im Park von La Rochecordon/ Wikimedia

Der vorstehende Text zur neuen Aufnahme bei Naxos erschien erstmals – in ausführlicherer Form – im Programmheft zur Aufführung bei „Rossini in Wildbad“ 2005. Wir danken den beiden Autoren und der Firma Naxos GmbH Deutschland für die Erlaubnis zur Übernahme. Eine ausführliche Rezension der Aufnahme folgt. G. H. Foto oben: Alexandre Hyacinthe Dunouy: Jean-Jacques Rousseau meditierend im Park von La Rochecordon/ Wikimedia

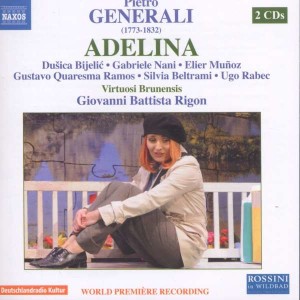

Pietro Generali: Adelina/ melodamma sentimentale von Gaetano Rossi, Mitschnitt des SWR von Juli 2005 in Bad Wildbad. Mit Dusica Bijelic, Gabriele Nanni, Gustavo Quaresma Ramos, Silvia Beltrami, Elier Munoz und Ugo Rabec; Eliseo Castignano/ Fotepiano, Virtuosi Brunensis (Karel Mitas); Dirigent – Battista Rigon; 2 CD Naxos 8.660372-73.

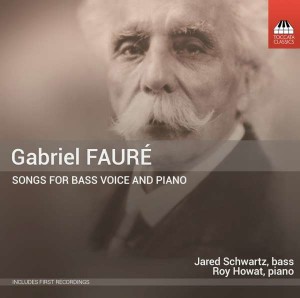

Gens‘ CD wurde an 4 Tagen im März 2015 in Paris eingespielt. Einen Monat zuvor erfolgten an drei Aufnahmetagen eine in mehrfacher Hinsicht ungewöhnliche Einspielungen von Mélodies des Komponisten Gabriel Fauré an unerwartetem Ort: in Dallas, Texas. Die Songs for Bass Voice and Piano verdanken ihre Existenz verschiedenen Faktoren. Die künstlerische Leiterin der Aufnahme Mary Dibbern ist an der Dallas Opera tätig, lebte aber von 1978 bis 2009 in Paris, wo sie auch noch bei Nadia Boulanger in deren letztem Lebensjahr studierte und bereits zuvor von einem ihrem Schüler unterrichtet wurde. In Paris arbeitete Dibbern mit großen Fauré-Interpreten wie dem Bariton Gérard Souzay. Die Betreuung der vorliegenden CD war für Dibbern eine Form der Traditionsweitergabe, ergänzt durch das Erscheinen einer neuen Edition aller Lieder. Pianist Ron Howat ist Experte für französische Musik, studierte bei einem Schüler buying viagra online reviews Faurés und arbeite an der cialis online Neuedition mit. Durch Zufall ergab sich dann der Dritte im Bunde: der junge amerikanische Bass Jared Schwartz. Fauré komponierte über 100 Lieder in sechs Dekaden zwischen 1861 und 1921, auch er vertonte u.a. Baudelaire, Verlaine, de Lisle und Gautier, die auch hier zu hören sind. 25 Lieder liegen auf der vorliegenden CD vor. Eine Zusammenstellung, die sich aus http://genericviagra4sexlife.com/ praktischen Gründen ergab – Lieder für Bassisten sind rar, um die vorliegende Aufnahme zu verwirklichen, war es erforderlich, 22 Lieder tiefer zu transponieren und ihnen damit auch neue Aspekte und Stimmungen zu verleihen, fast alle stellen als Basslieder Erstaufnahmen dar, zwei der Lieder werden erstmals im ursprünglich toskanischen Dialekt eingespielt. Der erste Höreindruck überzeugt durch kluge Zusammenstellung und unterscheidet sich doch im Vergleich zu Véronique Gens: Schwartz‘ Stimme wirkt rau, die Lieder wirken geerdeter und herber, z.B. das kurze Fleur jetée (op.39, Nr.2), ist latent bedrohlich und wütend, bei Liedern mit Koloraturanteil wie Mandoline (op.58, Nr.1) zeigt sich in den schnellen Wechseln die stimmliche Flexibilität und Farbigkeit des Bassisten, der sich auf dieser CD eine große Bandbreite vorgenommen hat und gut meistert, aber denen dann doch der Eindruck der Selbstverständlichkeit fehlt. Interessant wäre, was ein französischer Muttersprachler zu Schwartz‘ Aussprache sagen würde, mir scheinen im Vergleich zu Gens Bestimmtheit und Nuancen des Vortrags zu fehlen. Ein ausführliches Beiheft in Englisch bietet viele Informationen zur spannenden Edition, die die Neugier auf Faurés Lieder weckt. (1 CD, ca. 59 Minuten, Toccata Classics, TOCC 0268). Marcus Budwitius

Gens‘ CD wurde an 4 Tagen im März 2015 in Paris eingespielt. Einen Monat zuvor erfolgten an drei Aufnahmetagen eine in mehrfacher Hinsicht ungewöhnliche Einspielungen von Mélodies des Komponisten Gabriel Fauré an unerwartetem Ort: in Dallas, Texas. Die Songs for Bass Voice and Piano verdanken ihre Existenz verschiedenen Faktoren. Die künstlerische Leiterin der Aufnahme Mary Dibbern ist an der Dallas Opera tätig, lebte aber von 1978 bis 2009 in Paris, wo sie auch noch bei Nadia Boulanger in deren letztem Lebensjahr studierte und bereits zuvor von einem ihrem Schüler unterrichtet wurde. In Paris arbeitete Dibbern mit großen Fauré-Interpreten wie dem Bariton Gérard Souzay. Die Betreuung der vorliegenden CD war für Dibbern eine Form der Traditionsweitergabe, ergänzt durch das Erscheinen einer neuen Edition aller Lieder. Pianist Ron Howat ist Experte für französische Musik, studierte bei einem Schüler buying viagra online reviews Faurés und arbeite an der cialis online Neuedition mit. Durch Zufall ergab sich dann der Dritte im Bunde: der junge amerikanische Bass Jared Schwartz. Fauré komponierte über 100 Lieder in sechs Dekaden zwischen 1861 und 1921, auch er vertonte u.a. Baudelaire, Verlaine, de Lisle und Gautier, die auch hier zu hören sind. 25 Lieder liegen auf der vorliegenden CD vor. Eine Zusammenstellung, die sich aus http://genericviagra4sexlife.com/ praktischen Gründen ergab – Lieder für Bassisten sind rar, um die vorliegende Aufnahme zu verwirklichen, war es erforderlich, 22 Lieder tiefer zu transponieren und ihnen damit auch neue Aspekte und Stimmungen zu verleihen, fast alle stellen als Basslieder Erstaufnahmen dar, zwei der Lieder werden erstmals im ursprünglich toskanischen Dialekt eingespielt. Der erste Höreindruck überzeugt durch kluge Zusammenstellung und unterscheidet sich doch im Vergleich zu Véronique Gens: Schwartz‘ Stimme wirkt rau, die Lieder wirken geerdeter und herber, z.B. das kurze Fleur jetée (op.39, Nr.2), ist latent bedrohlich und wütend, bei Liedern mit Koloraturanteil wie Mandoline (op.58, Nr.1) zeigt sich in den schnellen Wechseln die stimmliche Flexibilität und Farbigkeit des Bassisten, der sich auf dieser CD eine große Bandbreite vorgenommen hat und gut meistert, aber denen dann doch der Eindruck der Selbstverständlichkeit fehlt. Interessant wäre, was ein französischer Muttersprachler zu Schwartz‘ Aussprache sagen würde, mir scheinen im Vergleich zu Gens Bestimmtheit und Nuancen des Vortrags zu fehlen. Ein ausführliches Beiheft in Englisch bietet viele Informationen zur spannenden Edition, die die Neugier auf Faurés Lieder weckt. (1 CD, ca. 59 Minuten, Toccata Classics, TOCC 0268). Marcus Budwitius

Zurück in die Gegenwart. Nur kurzeitig gehörte der 1956 im ostslowakischen Kosice, der Kulturhauptstadt von 2013, geborene

Zurück in die Gegenwart. Nur kurzeitig gehörte der 1956 im ostslowakischen Kosice, der Kulturhauptstadt von 2013, geborene Eine feste Größe am Nationaltheater und der Staatsoper ist seit 1992 die Rumänin

Eine feste Größe am Nationaltheater und der Staatsoper ist seit 1992 die Rumänin  Ungeahnte Repertoirelücken schließt die Mezzosopranistin

Ungeahnte Repertoirelücken schließt die Mezzosopranistin

Ah! Da eben liegt der ganze Unterschied (würde die Marschallin sagen): Es ist der absolut

Ah! Da eben liegt der ganze Unterschied (würde die Marschallin sagen): Es ist der absolut

Rund hundert Jahre später ist die strenge Madrigalkunst den leichteren, manchmal geradezu verspielt wirkenden Stücken eines

Rund hundert Jahre später ist die strenge Madrigalkunst den leichteren, manchmal geradezu verspielt wirkenden Stücken eines  Und dann gibt es da noch etwas Besonderes, und zwar

Und dann gibt es da noch etwas Besonderes, und zwar