.

In meiner Wohnung gehe ich mehrmals täglich an ihrem Foto vorbei. Es zeigt sie als Brünnhilde nach ihrer Erweckung aus langem Schlaf im dritten Aufzug von Wagners Siegfried: „Heil dir Sonne!“ Das berühmte Zitat hat sie selbst auf den unteren Bildrand geschrieben. Für mich – Herrn Winter herzlichst Ludmila Dvorakova. Das Foto hängt zwischen Inge Borkh und Martha Mödl. Ein guter Platz. Oft bleibe ich davor stehen. Einfach nur so. Weil mir das Foto gefällt. Ein anderes Mal geht mir durch den Kopf, was ich mit dieser Sängerin verbinde. Das sind vor allem die vielen aufregenden Abende in der Oper. Isolde, Fidelio-Leonore, Ariadne, Marschallin, Herodias, Kundry, Ortrud, Brünnhilde.

Im Laufe der Jahre bin ich ihr ein paar Mal begegnet. Beruflich und als ihr leidenschaftlicher Verehrer. Die Jugend sucht gern direkten Kontakt zu ihren Auserwählten und bemerkt gar nicht, dass diese sich dadurch auch gestört fühlten könnten. Wenn es denn so gewesen ist, ließ sie es sich nicht anmerken. Erst im Nachhinein kommt es mir in den Sinn. Ich habe die Dvorakova als sehr zurückhaltend in Erinnerung. Sie war das, was man eine Dame nennt. Den Abstand, den sie allein durch ihre Erscheinung hielt, verband sie mit großer Freundlichkeit. Sie sprach leise, was man bei dem Volumen, das ihre Stimme auf der Bühne entfalten konnte, gar nicht erwartete. Einmal empfing sie mich in ihrer Garderobe in der Berliner Staatsoper vor einer Vorstellung der Frau ohne Schatten. Sie gab die Färbersfrau. Diese Rolle war für mich eine ihrer besten Leistungen, weil sie nicht nur stimmlich, sondern auch darstellerisch völlig aus sich heraus ging. Nicht immer war das so. Das Gespräch drehte sich um die bevorstehende Neuinszenierung von Tristan und Isolde mit Jess Thomas in Covent Garden. Sie war die Ruhe selbst. Viel später erfuhr ich, dass sie panisch unter Lampenfieber litt. Alle großen Opernhäuser dieser Welt hat sie mehr von innen denn von außen wahrgenommen. Sie verbarrikadierte sich in ihren Hotels. Nur die jeweilige künstlerische Aufgabe vor sich. Die Weitgereiste hat nach eigenem Bekunden nicht viel von der Welt gesehen. Ludmila Dvorakova ist tot. Sie starb am frühen Morgen des 30. Juli 2015 mit 92 Jahren bei einem Brand in ihrem Haus in Prag. Mit ihr kam die 87järige Schwester ums Leben. Beide lebten gemeinsam in der Villa. Nach Angaben der Prager Feuerwehr kam jede Hilfe zu spät. Einzelheiten will und kann ich mir nicht vorstellen. Ich versuche mich im Rückblick.

Die Frage ist so alt wie die Schallplatte selbst: Kann das Medium die Ausstrahlung von Sängern bewahren oder gar wiederherstellen, die einst das zeitgenössische Publikum ergriff? Bereiten uns die Töne aus Lautsprechern dieselbe Erschütterung, das gleiche Glücksgefühl wie einst? Erleben wir noch einmal jenes Staunen, das uns vor vierzig Jahren ergriff und das von vielen anderen Eindrücken offenbar nur überlagert, nicht aber wirklich getilgt ist? Ich trete in den Zeugenstand und schwöre, dass dies im Falle von Ludmila Dvorakova so ist.

1923 im tschechischen Kolin bei Prag geborenen, stieg die Dvorakova in den frühen sechziger Jahren an der Berliner Staatsoper Unter den Linden zu Weltruhm auf. Nach einem Gastspiel als Fidelio-Leonore hatte sie der damalige Generalmusikdirektor Franz Konwitschny aus dem Stand als Octavian im Rosenkavalier engagiert. Damit zeichnete sich nach ersten Ausflügen ins jugendlich-dramatische Fach noch in der Tschechoslowakei (Rusalka, Figaro-Gräfin, Aida) zunächst eine Mezzo-Karriere ab. Ihre in die Tiefe neigende Stimme hätte das hergegeben. Es sollte anders kommen, weniger aus künstlerischen, denn – das dürfte einmalig sein – aus politischen Gründen. Der Bau der Berliner Mauer im August 1961 setzte eine Zäsur im Leben der aufstrebenden Sängerin. Mehrere im Westen beheimatete hochdramatische Kolleginnen hatten Ostberlin den Rücken gekehrt und Ludmila Dvorakova sah sich plötzlich mit der Herausforderung konfrontiert, diese schmerzliche Lücke zu füllen – voller Selbstzweifel, die schwierige Aufgabe bestehen zu können. Sie bestand und eroberte sich in diesem Fach alsbald alle führenden Opernhäuser Europas, Nord- und Südamerikas.

Ihre Bühnenpräsenz war umwerfend. Eine schöne Frau von scheinbar ewiger Jugend – blond, natürlich, gertenschlank. Sie gab der Brünnhilde und der Isolde nicht nur die angemessene Stimme sondern auch die einzig mögliche Gestalt. Wenn sie die Bühne betrat, kamen Ohr und Auge des Publikums gleichermaßen auf ihre Kosten. Es grenzte immer an Wunder, mit welcher Kraft sie selbst den größten Raum erfüllte, das größte Orchester übertrumpfte. Die Dramatik ihres auch höhensicheren Organs kannte scheinbar keine Beschränkungen. Trotz ihrer Vielseitigkeit machte sie um bestimmte Rollen einen großen Bogen. Es blieb 1973 bei einer einzigen Elektra in Graz, und sie unterlag nicht der Verlockung, an der Metropolitan Opera die Turandot zu singen. Hätte sie das nicht doch gekonnt? Das ist die typische Frage der Fans, die sich gern nach dem verzehren, was nicht ist. Ludmila Dvorakova hat anders entschieden und damit ohne Zweifel ihre Karriere verlängert, die an ihrem Stammhaus, der Deutschen Staatsoper Berlin, 1987 endete, ohne dass sie sich dort zum Abschied eine Traumrolle verwirklichen konnte, die ihr ohne Zweifel zugestanden hätte – die Küsterin in der Oper Jenufa ihres Landmannes Leos Janacek. Aber in der DDR mangelte es auch bei solchen Gelegenheiten an Stilempfinden.

Auf den Grünen Hügel kam sie erstmals 1965 und trat dort in insgesamt fünf Sommern in Folge als Venus, Ortrud, Kundry, Brünnhilde (Walküre und Siegfried) und auch als Gutrune in Erscheinung. Offiziell ist nur die Gutrune in der legendären bei Philips veröffentlichten Gesamtaufnahme des Ring des Nibelungen unter Karl Böhm überliefert. Das ist wenig, wenngleich sie diese an sich undankbare Partie sehr eindringlich gestaltet. Es war über Jahre Bayreuther Besetzungspolitik, dass sich beispielsweise die Kundry von heute bereits morgen als Norn oder eben Gutrune wiederfand. Martha Mödl hat das ebenso völlig uneitel praktiziert wie Astrid Varnay, und die Botschaft ist, dass es in den Werken Richard Wagners keine unwichtigen Rollen gibt. Diese Art von Ensemblegeist wurde nirgends sonst so konsequent gepflegt wie in Bayreuth zu Zeiten von Wieland Wagner. Und die Küsterin selbst erzählte gern, dass in einer Götterdämmerung gleich vier Brünnhilden auf der Bühne versammelt waren: Birgit Nilsson, die Varnay als dritte Norn, die Mödl als Waltraute und sie selbst als Gutrune.

Als Berlin noch geteilt war, gab es am Bahnhof Friedrichstraße einen tschechoslowakischen Shop. Dort stöberte ich eine Dvorakova-LP des Labels Supraphon auf, die ausschließlich Wagner gewidmet ist, aufgenommen 1966 in Prag. Darauf meine allererste Aufnahme des Schlussgesangs der Brünnhilde aus der Götterdämmerung. Ich höre die Platte ohne Ende, habe sie heute noch, bei allen Umzügen mit mir genommen. Es dauerte bis zu ihren 90. Geburtstag, dass sie endlich auf CD gelangte, aufgefüllt mit Szenen aus Opern von Bedrich Smetana. Längst vergriffen ist eine weitere frühe tschechische LP, auf der sich die Szene Senta-Erik aus dem Fliegenden Holländer mit dem unvergessenen DDR-Heldentenor Ernst Gruber findet. Nicht zu reden von gleichfalls verschollenen Szenen aus der Dvorák-Oper Dimitrij und einer kleinen Platte unter anderem mit der Arie der Santuzza. Greifbar als CD indessen ist der Lohengrin-Querschnitt von Berlin Classics mit der Szene zwischen Ortrud und Telramund zu Beginn des zweiten Aufzugs. Walhall überraschte vor wenigen Jahren mit einem bis zur Unkenntlichkeit gekürten Don Carlos in deutscher Sprache aus der Berliner Anfangszeit. Bei allen Kürzungen dieser großen Oper, die einst üblich waren, kommt die Rolle der Elisabeth immer noch am besten weg. So auch hier. Mehr wäre nicht, wenn es nicht das umsichtige Golden-Melodram-Label gegeben hätte, das die Venus (1966) und die Ortrud (1968) aus Bayreuth sowie die Londoner Brünnhilde in der Walküre von 1967 zur Veröffentlichung auftrieb. Wer sich als hartnäckiger musikalischer Pfandfinder betätigt, stößt auf Radiobänder der BBC aus Covent Garden mit kompletten Mitschnitten von Götterdämmerung und Tristan – jener Produktion mit Jess Thomas – unter Georg Solti.

Venus und Tannhäuser: Ludmila Dvorakova und Spas Wenkoff in der Berliner Inszenierung von 1982 – ein Screenshot aus dem Film.

Es versteht sich von selbst, dass auch die bereits eingangs erwähnte Färbersfrau in der poetischen Harry-Kupfer-Inszenierung der Frau ohne Schatten in Berlin ebenso erhalten ist wie die Ariadne auf Naxos aus San Francisco, die Sieglinde (erster Aufzug Walküre) aus Budapest beziehungsweise Kopenhagen oder auf die Katerina Ismailowa von Dmitri Schostakowitsch aus Wien, die übrigens die erste Bühnenrolle in ihrer Heimat nach dem Gesangsstudium war. Auch die Ortrud an der Metropolitan Opera New York von 1968 und ein Fidelio mit Wolfgang Windgassen als Florestan von 1969 aus Bern finden sich in privaten Sammlungen. Das Download-Label Pappilon (www.opera-club.net) hat jüngst wieder andere Quellen erschlossen, darunter Auszüge aus einem Tristan aus Torino. Beim DDR-Fernsehfunk wurde 1982 die damals aktuelle Inszenierung des Tannhäuser von Chefregisseur Erhard Fischer abgefilmt. Vor einigen Jahren wurde die Produktion im Festival-Kultursender der ARD gezeiegt. Ludmila Dvorakova ist die Venus, Celestina Casapietra die Elisabeth und Spas Wenkoff der Tannhäuser.

Das Archiv des Prager Rundfunks bewahrt viele Dokumente aus der frühen Zeit, als die Stimme noch sehr leicht war und nur das unverwechselbare Timbre keinen Zweifel lässt, dass es die „Dvorscha“ ist, wie sie von ihrer großen Fangemeinde genannt wurde. Der bisher letzte Fund im neunzigsten Jahr ihres langen erfolgreich Lebens hat mich sehr berührt: die Peri in Robert Schumanns Oratorium „Das Paradies und die Peri“. Ja, die Peri, die sich am Schluss mit atemberaubenden stimmlichen Höhen in den Himmel emporschwingt: „O ew’ge Freude, mein Werk ist getan.“ Plötzlich finden wir uns 1954 im Prager Smetana-Saal wieder. Das ist wie Zeitmaschine. Ein Kreis schließt sich. Ich bin dieser Künstlerin unendlich dankbar.

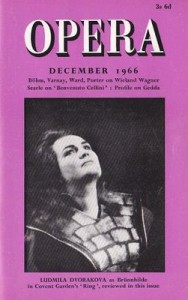

Das große Foto oben zeigt Ludmila Dvorakova als Venus in Tannhäuser. Es ist ein Screenshot aus dem Film, der 1982 nach der Inszenierung der Berliner Staatsoper gedreht wurde. Die ARD zeigte ihn in ihrem Festival-Kanal.