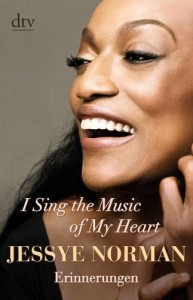

„Das Buch, das Sie in Händen halten, ist Jessyes jüngstes Kunstwerk. Es ist keine Karriere-Chronik wie so viele andere („Und dann habe ich…“), sondern die Geschichte ihres großartigen Lebens in ihren eigenen Worten – und nicht in denen eines „Ghostwriters“ – und natürlich auch mit ihrer eigenen Stimme“, gibt James Levine, nachdem er zehn außerordentliche Begegnungen mit ihr aufgelistet hat, in seiner Einführung den Erinnerungen Jessye Normans (Sing the music of my heart – Erinnerungen) mit auf den Weg. Alle, die eine solche chronologische Künstlerautobiografie erwarten – und wer wäre das nicht? -, müssen enttäuscht sein. Mehr als die Hälfte der großzügig bemessenen, kurz vor Normans 70. Geburtstag am 15. September bei dtv erscheinenden 330 Seiten nimmt die Schilderung und Erzählung ihrer Heimat, Familie, Herkunft, Schule usw. in Anspruch. Erst dann widmet sich Norman ihrer Karriere, pickt dabei, was wiederum ganz sympathisch ist, eigentlich nur einige Momente heraus. Erst am Ende, wo sie die mantraartig wiederholten Worte, die ihre Jugend und ihr Leben geprägt haben, die Predigen, wie sie es nennt, nochmals auflistet, „Die Predigt über das ‚Mach etwas daraus‘ „, „Die Predigt über Dankbarkeit“, „Die Predigt über Respekt“ und „Die Predigt über Bescheidenheit“, erkennt man, worum es ihr geht. Spiritualität, Erkenntnis, Gläubigkeit. „Ihr sprachliches Können entspricht haargenau ihrem musikalischen, und ihr Arbeitsethos ist ein Traum. Ich wollte, es wäre ein Vorbild für alle Sänger“, so nochmals Levine. Es ist ein Klischee, wenn man von einem persönlichen Buch spricht, wie es hier auf besondere Weise der Fall ist, doch als Biografie, als Beschreibung einer Laufbahn kurz vor Normans 70. Geburtstag am 15. September, die ihre Höhen hatte, die sich aber doch nicht ganz erfüllte und dann etwas verhauchte, ist die etwa redundante, in einem weihevoll hohen Ton verfasste Autobiografie (dtv ISBN 978-3-423-28056-3) nicht zu lesen.

Bevor sie sich ihrer Familie zuwendet, kommt Norman im Vorspiel-Kapitel doch gleich auf jenen Moment zu sprechen, der ihre Karriere in die entscheidenden Bahnen lenkte, die Teilnahme und schließlich der Sieg beim ARD-Wettbewerb 1968 in München. Sie schildert, wie man ihr nach dem ersten erfolgreichen Durchlauf sagte, dass sie, wie alle anderen, nicht ihren eigenen Klavierbegleiter haben könne. Egal, wer im Recht war. Norman war damals schon mit einem gesunden Selbstbewusstsein ausgestattet, pochte auch bei der Wahl der Stücke auf die Teilnahmebedingungen und schildert die Episode, als gelte es gegen alle Ungerechtigkeiten der Welt ins Feld zu ziehen. Ein Gefühl, das man auch im Lauf des Buches nicht los wird, als sie einmal meint, aufgrund ihres Geschlechts finanziell übers Ohr gehauen worden zu sein, weil der Tenor mehr Gage als sie erhielt oder sie in Hotel achtlos behandelt wurde.

Gehegt und geliebt, großgezogen „in einer Familie voller starker Frauen“, aufgewachsenen mit dem Gesang von Großmutter Mamie, boten Nat ‚King Cole‘, Ella Fitzgerald, Dinah Washington, Duke Ellington, Louis Armstrong und Mahalia Jackson im Radio erste musikalische Offenbarungen, der Ende der 50er Jahren als eine der ersten Opern, ebenfalls im Radio, Lucia aus der Met folgte, aber auf einer Platte bei der Nachbarin auch die Alt-Rhapsodie mit Marian Anderson, die sie später kennen lernte und die in jener Ariadne auf Naxos-Aufführung an der Met anwesend war, die als VHS und später DVD erschien. Norman erzählt von ihrer Ausbildung, ihrem unendlichen Arbeitseifer, Wissensdurst und der Hingabe an Text und Sprache und Werke: Singen als Handwerk im umfassenden Sinn. Wenig erfahren wir über die Stationen ihrer Laufbahn, wobei diese ihr auch nicht gleichgültig sind, denn nicht unerwähnt lässt sie die Großen der Welt, vor denen sie sang: Nelson Mandela, vor Carter anlässlich der Verleihung des Friedennobelpreises in Oslo, für Obama im Weißen Haus, vor zahllosen Staatsoberhäuptern in Paris anlässlich der 200-Jahr-Feier der Revolution, bis sie schließlich selbst mit der Verleihung des Kennedy Preises u. a. zusammen mit.Lauren Bacall, Bob Dylan und Charlton Heston (mit feiner Ironie, „persönlich war ich froh, dass ich jedwede politische Diskussion mit Mr. Heston vermeiden konnte“) geehrt wurde. Ihre Plattenaufnahmen, ihre Pläne und Hoffnungen scheinen kaum durch. Zwar erzählt sie wie die Weihnachts-CD „Christmastide“ zustande kam, berichtet kurz von der Carmen in Paris, dem Fidelio 1989 in Dresden, von Oedipus Rex unter Ozawa 1992 beim Matsumoto-Festival („einer der wenigen wirklich guten Opernfilme“). Lebendig werden in dem Buch nur wenige Orte und Situationen, etwa ihre aufwühlende Schilderung der Rassendiskriminierung und Apartheid im Augusta der 1950er Jahre, und das Berlin ihrer Anfängerjahre – vor allem auch Ost-Berlin („Ost-Berlin bildete einen großen Teil meiner Welt-Universität“), wo sie des nachts beim Grenzübergang festgehalten wurde, „Es gab keine Toilette, kein Wasser, keine Möglichkeit, irgendwem in West-Berlin mitzuteilen, was mit mir passiert“, und einer Kollegin (U. W., die später viele Mezzorollen an der DOB sang/G. H.) bei ihrer Flucht in den Westen beistand. Plastisch vermittelt sie auch eine Taxi-Fahrt von Frankfurt nach Baden-Baden 2012, bei der sie philosophischen Gedanken nachhängt. Wenige Kollegen oder Menschen aus dem Business werden erwähnt, immerhin sehr wohlwollend Egon Seefehlner, der sie an die Deutsche Oper Berlin holte. Nach drei Jahren entschied sie, „das Opernhaus für ein paar Jahre zu verlassen, um meine weitere Stimmentwicklung zu fördern und erst in meinen Dreißigern wieder auf die Opernbühne zurückzukehren“. Es folgt der kometenhafte Aufstieg zur Lied- und Konzertsängerin, die Beschränkung auf ein bestimmtes Repertoire, das deutsche Kunstlied von der Romanik bis zur Zweiten Wiener Schule, das französische Chanson, Wagner und Strauss, die italienische Oper erschien ihr dagegen, abgesehen von Tosca, wenig interessant, die „Verdi-Rolle, die mich am stärksten fesselt, ist wohl die Lady Macbeth“. Aida (oft in Berlin wie ja auch Mozart und Wagner ebendort) und die frühen Verdi-Aufnahmen für Philips werden wie Jugendsünden abgetan, ihre Africaine findet beispielsweise keine Erwähnung, ebenso wenig Riccardo Muti. Sie spricht über Alter und Verfall, „Ich sage immer, dass ein guter Wein mit den Jahren besser wird. Ich habe mich entschieden, ein Pomerol zu sein“, auch über Liebe, Freundschaft und Familie, „ich lebe praktisch in jedem Moment voller Liebe und Leidenschaft“ (das wirklich Private bleibt ausgeklammert: „Es ist privat. Es ist persönlich. Möge es immer so sein“), doch stets in einem priesterlichen Ton eines Baptistenpredigers, auf den sich der Leser einlassen muss. R. F.