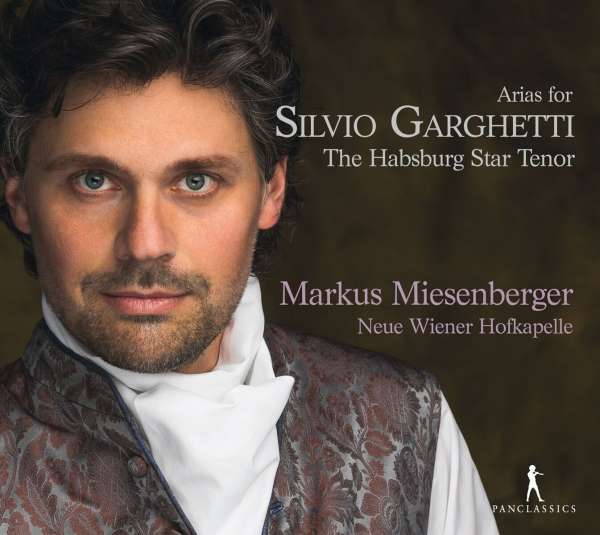

Fündig geworden in der Musiksammlung der Österreichischen Nationalbibliothek ist der Tenor Markus Miesenberger auf der Suche nach Notenmaterial von Giovanni Bononcini und zugleich aufmerksam auf den Namen eines der Sänger namens Silvio ohne einen hinzugefügten Familiennamen. Auch auf anderen Besetzungszetteln fiel ihm der schlichte Vorname auf und ließ ihn zu dem Schluss kommen, dass es sich um einen Star an der kaiserlichen Hofoper handeln müsse, der jedem so bekannt war, dass man allein aus dem Taufnamen schließen konnte, um wen es sich handle. Bei weiteren Nachforschungen kam der Sänger zu dem Schluss, es müsse um Silvio Garghetti gehen, dessen Vater Pietro Santi bereits in Wien als Sänger gewirkt hatte. Silvio Garghetti wirkte mehr als zwei Jahrzehnte zu Beginn des achtzehnten Jahrhunderts als lyrischer Tenor (das lassen die Partien vermuten) in Wien, Joseph I. komponierte eine Einlagearie in Zianis Oper La Flora für ihn. Aus den 28 Opern- und Oratorienarien, als deren Interpret Garghetti überliefert ist, hat sich Markus Miesenberger fünfzehn ausgewählt, begleitet von der Neuen Wiener Hofkapelle in wechselnder Besetzung. Sie lassen nachvollziehen, dass sich die Stimme Silvios vom lyrischen zum eher heldischen bis zum Charaktertenor entwickelt haben muss. Die Arien liegen etwas tiefer als die für heutige Tenorstimmen, die Vergleiche mit verschiedenen Gerichten der italienischen Küche, die der heutige Sänger im Booklet vornimmt, erscheinen allerdings recht gewagt und nicht immer nachvollziehbar. Aber sie sind halt Geschmackssache im doppelten Sinne.

Es beginnt mit einer Arie von Johann Joseph Fux, in der der Tenor eine recht herbe, leicht trockene Stimme vorstellt, die angenehm instrumental geführt wird und deren Timbre zu barocker Musik sehr gut passt. Auch in Zinnis Arie aus La Flora fällt das erneut auf, ist die geforderte Verhaltenheit sehr schön getroffen. Einen energischeren und damit angemessenen Tonfall nimmt der Tenor in der dritten Arie, von Giovanni Bononcini stammend, an, und das vokale Zupacken steht sowohl dieser als auch der Arie von Antonio Caldara aus La verità nell’inagnno gut an. Sehr gut harmonieren Tenor und Trompete in Bononcinis „Farò guerra alla terra“, der Koloraturen mächtig zeigt er sich in Fux‘ Arie aus Pulcheria. Natürlich ist auch die Musik Josephs I. vertreten, besonders gefallen kann Contis Arie „Ardo anch’io“ durch ihre Bewegtheit und die vielfältigen Variationen, insgesamt liegt der Tenorstimme mehr noch als das Elegische das Kämpferische, so wie im abschließenden „Se al mio braccio“ von Conti zu hören. Die Instrumentalisten tragen nicht wenig zum angenehmen Eindruck bei, den das Hören der CD hinterlässt (PC 10372). Ingrid Wanja

Dazu vielleicht auch Auszüge aus der interessanten Kritik von Brian Robin zur neuen PAN-CD, von deren Titelhelden Silvio Garghetti sich im Netz kein Bild finden lässt: This is an interesting but ultimately seriously flawed project that leaves too many unanswered questions. (…) No further biographical detail has come to light, it being recorded only that ‘Silvio sang in numerous performances of operas and oratorios between 1706 and 1719’, making the assertion that he was a ‘star’ tenor at least questionable.

So far so good. Despite the lack of hard facts the hypothesis is at least tenable. However it is when Miesenberger attempts to tie Garghetti’s name to the arias on the disc that everything starts to unravel. Although he calls the source of all the arias recorded here operas, it is impossible to identify a significant number of them as such. I suspect that these pieces are rather dramatic cantatas or the kind of single-act serenata with a licenza that were popularly used to celebrate Imperial birthdays and so on. This suspicion is enhanced by the number of arias that have only sparse or continuo accompaniment, several of which also include obbligato parts. Miesenberger’s carelessness with nomenclature arouses suspicions about his scholarship that are compounded when one realises that his notes fail to mention that Garghetti was not the only ‘star’ tenor at the Viennese court during this period. Both Antonio Borosini and his son Francesco, Handel’s first Bajazet in Tamerlano, were employed there, the former nearing the end of his career, the latter just starting his. It is therefore a near certainty that given the lack of data, at least some of the arias recorded here were written for one or other Borosini. That certainly applies to the somewhat undistinguished ‘Di mia glorie’ from Francesco Conti’s Alba Cornelia of 1714, which is a 3-act opera. Both Borosinis sang in it and given the extremely unlikely scenario that the opera included three tenor roles, it cannot have been composed for Garghetti. Indeed on the evidence provided here, it would not be possible to claim indisputably that any of these arias were composed for him.(…) but truth to tell there is little here that would set the Danube on fire.

That impression may at least in part be conveyed by Miesenberger’s performances. Although his lyric tenor is intrinsically quite pleasing he does not display the technique nor the necessary Italianate elegance and fluency for this repertoire. His way with embellishment is frequently perfunctory, with poorly articulated turns and some unstylish ornamentation of repeats; there’s a particularly wild example in the da capo of Antonio Bononcini’s Arminio (1706), an opera (?) not listed in the composer’s New Grove worklist. The Neue Wiener Hofkapelle provide efficient if hardly inspiring support, being in any case far too small an ensemble to do justice to the more fully scored arias that do come from operas that were originally written for an orchestra that employed up to 30 strings. In sum, I fear that this is a well-meaning but unsatisfactory attempt to cast light on a repertoire certainly in need of further investigation. Brian Robin in Early Music Review

Nicht nachvollziehbar, wie

Nicht nachvollziehbar, wie

Gleich zweimal gehört habe ich die Aufnahme von

Gleich zweimal gehört habe ich die Aufnahme von

Weg vom Kaminfeuer hin vor das Radio lockt uns

Weg vom Kaminfeuer hin vor das Radio lockt uns Mit einer gewissen Vorsicht entblisterte ich

Mit einer gewissen Vorsicht entblisterte ich

Nanu! Ist das Simone Kermes? Die wilde, rote Lockenmasse würde stimmen. Es handelt sich allerdings um

Nanu! Ist das Simone Kermes? Die wilde, rote Lockenmasse würde stimmen. Es handelt sich allerdings um Mit

Mit

Es ist dies die

Es ist dies die

Autor Keck ist nicht nur der Interpret, sondern offensichtlich auch der Besitzer des lange Zeit verschollen gewesenen Ballett-Aktes aus dem Reich des Neptun, gefunden in einer zweibändigen Partitur, die auf einem Dachboden lagerte. Interessant ist, dass daraus die sogenannte Spiegel-Arie stammt. Über die „moralische und ästhetische Ambivalenz“ der Offenbachschen Höllenmusik, ja der gesamten Gattung, referiert

Autor Keck ist nicht nur der Interpret, sondern offensichtlich auch der Besitzer des lange Zeit verschollen gewesenen Ballett-Aktes aus dem Reich des Neptun, gefunden in einer zweibändigen Partitur, die auf einem Dachboden lagerte. Interessant ist, dass daraus die sogenannte Spiegel-Arie stammt. Über die „moralische und ästhetische Ambivalenz“ der Offenbachschen Höllenmusik, ja der gesamten Gattung, referiert