Eine der nachdrücklichsten Eindrücke an der damaligen West-Berliner (Städtischen) Oper in der Kantstrasse, im Theater des Westens noch vor dem Umzug 1964 ins neue Haus an der Bismarckstrasse, war ein Palestrina mit Helmut Krebs, Thomas Stewart und vielen anderen. Diese Buch-Seiten-Produktion, die später ins neues Haus übernommen wurde. Ich finde keine weiteren Unterlagen mehr zu meinem Besuch und erinnere mich nur an spätere Aufführungen in der Bismarckstrasse. Ich war mit meiner Schulklasse aus der Bremer Provinz in Berlin zu Besuch („Dreigeteilt niemals“, man erinnert sich, auch an die strengen Jugendherbergen), und diese ganze fragwürdige politische Indoktrinierung verschaffte den westdeutschen Schülern zumindest Fahrten in die aufregende Großstadt Berlin. Die Klasse ging einen trinken und ich in die Oper, kein Wunder, dass ich als Aussenseiter galt. Das war 1962 das erste Mal.

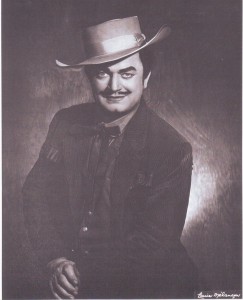

DOB: Barry McDaniel als Wolfram 1964/ Archiv Hei

1963 folgte vor dem Abschluss, bis ich 1964 nach dem Abitur aus Gründen der Bundeswehr in Berlin fest ankam und hier studierte, mehr Zeit allerdings in der neuen Oper im dritten Rang und am Bühnenausgang verbrachte. Wir waren da eine feste, lautstarke Clique (keine Claque, die hatte das Haus auch). Opernfans fanden schnell zusammen, selbst wenn mir schon damals eine gewisse rabiate Künstlerverehrung nicht lag. Am Bühnenausgang sammelten sich rivalisierende Gangs, die Autogramme tauschten oder einforderten (und ganze Folianten mit eben diesen mit sich rumschleppten – Fotos in abgegriffenen, ekligen Plastikfoldern: was für eine Art der Konservierung von Passionen, nicht immer zum Vergnügen der Sänger, die sich trotz der obligaten Pelzmäntel im Winter den Frost holten. Viele Aufführungen aus jener Zeit erinnere ich nur aus der Vogelperspektive des 3. Ranges (die Kartenverkäufer kannten uns und gaben uns die besten Plätze in der 1. Reihe), aber der Klang war toll da oben und mehr konnten wir uns eh‘ nicht leisten. Es gab substanziellen Studentenrabatt.

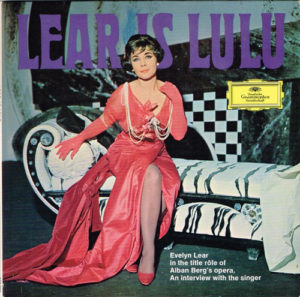

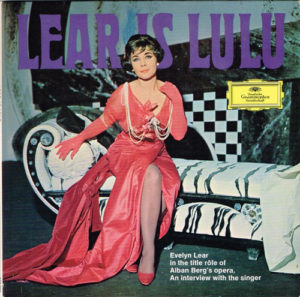

DOB: Glamour für Evelyn Lears Lulu bei der Deutschen Gramophon/ Archiv

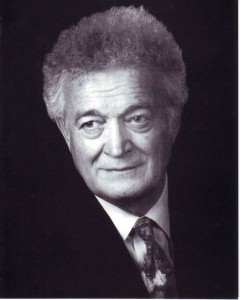

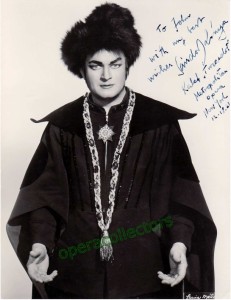

Eigentlich lief an der nachfolgenden Deutschen Oper nichts ohne die „Amis“, wie man respektlos das amerikanische Kontingent dort nannte. Ohne sie ging der Vorhang nicht auf. Ein Blick in das nicht immer hilfreiche Buch von Gisela Huwe über die Deutsche Oper (Die Deutsche Oper Berlin im Quadriga Verlag 1984 und ausgesprochen Götz-Friedrich-hörig) nennt bereits 1961 ein starkes Aufkommen von Amerikanern. Das Ehepaar Evelyn Lear (sie damals noch wirklich mit unzureichender Gesangstechnik, die sie später behob und z. B. in Genf eine betörende Berlioz-Didon sang) mit Ehemann Thomas Stewart (der Wotan und Gurnemanz meiner Träume) gehörten zu den ersten. Die Lear wurde gerne ausgebuht (auch als Lulu 1968), was Ehemann Stewart aus der Seiten-Loge mit wütendem Beifall umzuwenden suchte. Ihre Madeleine (Capriccio) an der Harfe, alternierend mit Grümmer, Della Casa später und anderen, war wirklich keine aufregende Leistung. Er hingegen war stets aufregend, ob in den genannten Rollen oder in Klebes Alkmene (1961) oder in Milhauds Orestie 1963. Seine intelligente Textführung und diese typisch amerikanische Metalleinlage ließen die Stimme größer erscheinen als sie vielleicht war. Er sang so ungemein kommunikativ! Bei seinem Gurnemanz bin ich nie eingeschlafen (ein starkes Kompliment). Er gab sogar den Rigoletto 1965, der nicht wirklich seine Partie war. Und er war ein gutaussehender Mann. Er hat bei mir nachhaltige Erinnerungen hinterlassen. Ein wunderbarer Künstler, der dem Hause einige Jahre erhalten blieb.

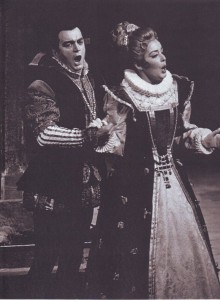

DOB: James King und Christa Ludwig im „Fidelio“ des Umzugs, der auch als DVD bei Arthaus herausgekommen ist/ Arthaus/ DOB

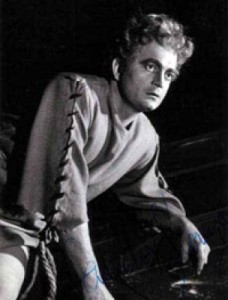

Das amerikanische Paket verstärkte sich mit frühen Auftritten von James King, 1962 in Fidelio neben Christa Ludwig, vorher als Don José neben Patricia Johnson 1962 (und eine ganze Revue von Carmens erscheint vor meinen Augen: sogar Vera Little und Sieglinde Wagner, da fiel Pat Johnson nicht weiter auf; erst Alicia Nafé und Agnes Baltsa mischten die Partie in der späteren Beauvais-Inszenierung dann auf, Agnes zerschlug den Teller statt Castagnetten – ganz enorm, und Wehe der Teller war nicht da …). Die Engländerin Johnson habe ich sehr geliebt, trotz der schmalen und oft auch schimpfenden hellen Mezzostimme. Sie war eindrucksvoll als Gesamt-Künstlerin, eher denn rein stimmlich. Ihre Fricka war toll, ihre Carmen gewöhnungsbedürftig, aber damals eben da. Sie war im besten Sinne eine gute Hauskraft, der man übel mitspielte. Als der Macbeth 1987 zur Generalprobe kam, hatte Sinopoli Olivia Stapp überraschend für die Lady eingeflogen. Pat erfuhr das am Bühneneingang vom Pförtner und hat sich von dieser Ungeheuerlichkeit nicht erholt. Sie verließ die DOB danach und zog nach Brighton, wo sie mit Pendel wahrsagte … Aber ihre spätere Mozart-Marcellina (anfangs noch mit Arie) ist für mich unerreicht und extrem lustig. Und bei YouTube gibt’s den Macbeth mit ihr und Bailey als Film von der BBC. Ätsch, von der Stapp nicht, wenngleich die toll war und bewundernswert um die Löcher in ihrer aufregenden Stimme herumsang. Ajour vocal …

DOB: Erika Köth und Donald Grobe in der „Heimlichen Ehe“/ Arthaus

James Kings Stimme war mir in der Höhe zu eng, und sein Timbre war nicht meins. Leider sang Jess Thomas zu wenig an der DOB, und an Hans Beirer denke ich für diese (Florestan) und andere Partien mit Schütteln (jedoch hat niemand hat so intensiv gebügelt wie Lisa Otto als Marzelline; Lustiges erinnere ich von der Physis des hohen Paares Brouwenstijn/Beirer in Fidelio, wo sein Bauch ideal unter ihre Oberweite passte …). Donald Grobe ließ mit dem Jaquino in dieser und anderen Produktionen bereits sein Dauerengagement an der DOB ahnen. Später mehr. Der britische Sänger Thomas Hemsley machte einen Abstecher in Henzes Elegie 1962, wo zu meinem Leidwesen eben auch Catherine Gayer erschien, die mich bis zu ihrem Abschied in den Achtzigern mit schlechtem Ami-Deutsch plagte. Sie war tüchtig und am besten in Zimmermanns Soldaten, wo’s vielleicht nicht so auf den Schönklang der Stimme ankam. Aber wir waren froh, wenn sie nicht auftrat. Was sie auch im heiteren Fach leider sehr oft tat.

DOB: Vera Little in einem, undefinierbaren Kostüm auf einer Künstlerpostkarte/ merkeronline

An Vera Little erinnere ich mich ganz genau, ihre Röhre als Wahrsagerin im Ballo war erstaunlich, alles zuerst in Deutsch und Carmen noch im alten Haus (1950 und damals vor meiner Zeit), ihre Azucena – alternierend mit der von mir geschätzten Patricia (Pat) Johnson – vielleicht etwas unsubtil, aber eindrucksvoll. Aber die eindrücklichste Erinnerung an sie war später die Cieca in der hinreißenden Inszenierung der Gioconda (1974, immer noch im Programm!) von Regisseur Filippo SanJust, der die alte originale Pappe der Uraufführung in Rom auf einem Speicher gefunden und für Berlin aufgehübscht hatte. Wenn Vera Little – blind – im ersten Akt sich rückwärts zum „Voce di Donna“ bewegte, fürchteten wir alle um den Leichtbau-Brunnen, dessen Kante gefährlich dicht in die Nähe der voluminösen Breitseite der Little geriet. Wir wetteten sogar darum. Sie riss den Brunnen nie um, aber es war doch der spannendste Moment in der Oper, Rysanek und manche andere (Janku!) hin oder her.

Ich erinnere mich gut auch an die Quickly der Little. In Deutsch wie das meiste, dass dann an der DOB im neuen Haus peu-a-peu in die Originalsprache umstudiert wurde. Ihre Quickly war satt und prall und absolut präsent. Wir waren so unschuldig und wunderten uns in diesen Rollen nicht, warum nun z. B. in Windsor eine schwarze Quickly wohnte. Aber ich erinnere mich auch an die erhitzte Debatte, an der die Boulevard-Presse ihren Anteil hatte, dass eine schwarze Frau diese Partien sang. Die Little wollte wohl auch die Amneris singen, was eine weitere Debatte (mit Intendant Sellner) auslöste. Sie war zudem meines Wissens die erste schwarze Sängerin an der Städtischen und der Deutschen Oper überhaupt. Was sich durch die absolut amerikanische Ausrichtung von West-Berlins Kultur erklärte.

So zum Beispiel auch das das Berliner Wirken von Jessye Norman, die 1968 nach einem glanzvollen Liederabend im Amerika-Haus (das später als Inbegriff des amerikanischen Kapitalismus mit Steinen beworfen wurde, auch von mir, und fortan auf Jahre nur Plastikscheiben aufwies). Die Norman wurde 1969 in das damalige Opernstudio der DOB aufgenommen und sang alle Partien ihres jugendlich-dramatischen Fachs, von der 2-Etagen-Aida (jahrelang auf einem Riesenposter neben Georg Fortunes Amonasro im U-Bahnhof Deutsche Oper zu sehen) bis Wagners Elisabeth (mit blonder Perücke der Grümmer) auf einer Schräge der Mitte gefährlich auf die Rampe zurollend … Die Verwechslungsszene im letzten Akt des Figaro gab für uns oben zu Schmunzeln Anlass, wenn Fischer-Dieskau im Halbdunkel versuchte, die Hand der Norman mit der zierlichen von der Köth zu verwechseln … Später leugnete sie diese Berliner Anfangszeit, und wenn von Berlin die Rede war (wie in einem Gespräch mit mir), war’s die Zeit mit Herbert von Karajan und ihren fulminanten Kleidern im Konzert der Philharmonie. Sie hatte sich in Frankreich neu erfunden. Und betrat nie wieder die Bühne der DOB.

DOB: Annabella Bernard als Verdis Elisabetta/ Künstlerkarte/ Buhs-Remmler

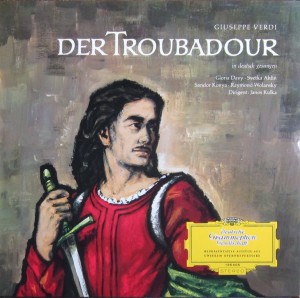

Vera Little sang – wie sich das für ein festes Ensemblemitglied gehörte – die üblichen Partien ihres Fachs, eine ganz fulminante Gäa/Daphne, viel Modernes, auch die Hoffmann-Mutter (1969) in der Drehbühneninszenierung von Kaszlick, die Gesichter weiß gekalkt und gruselig. Tschechisches Regietheater der Anfangszeit. Mit Vera Little (die dann 1972 als Mamma Lucia Little-Augustitis hieß und denselben Herrn geheiratet hatte, zur allgemeinen Überraschung) stand im Hoffmann eine weitere schwarzen Sängerin auf der Bühne, die Sopranistin Annabelle Bernard als Antonia, die dann (oft neben der Little) auch als Troubadour-Leonora in der immer lichtärmer werdenden Inszenierung Karajans zu sehen war. Die Bernard war Amerikanerin wie die Little und in Berlin verheiratet, und sie sang das volle Repertoire ihres Spinto-Fachs.

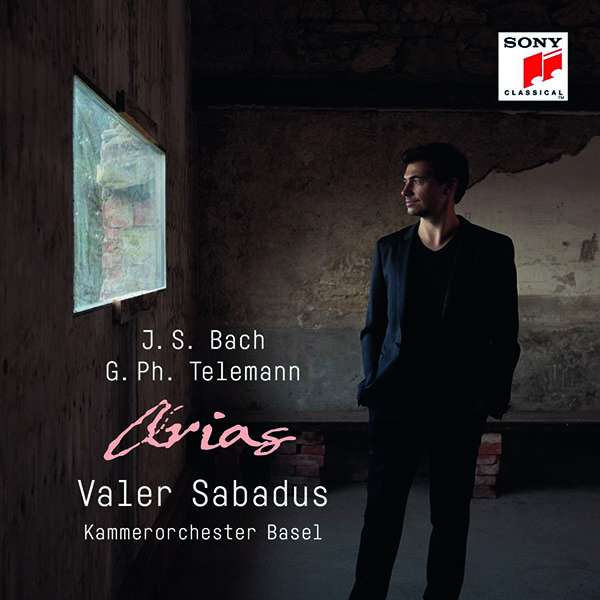

William Dooley war aus dem dramatischen Bass-Bariton-Fach nicht wegzudenken, ohne Barry MacDaniel und Donald Grobe gab’s weder Mozart noch eine Operette, und ohne McDaniel natürlich auch nicht den Jungen Lord neben dem betörend schönen Loren Driscoll in der Titelpartie (wie man auf der DVD nacherleben kann). Was für ein schöner Mann war doch Driscoll. Wir vom Rang waren alle verliebt in ihn (oder vielmehr in sein Bühnenabbild, später auf der Straße normalisierte sich die Begeisterung). Barry MacDaniel hatte für mich eine der schönsten lyrischen Baritonstimmen meines Opern-Lebens. Von der Met gibt es mit ihm einen betörenden Pelléas zu hören, in Wien und anderen Städten der Welt war er ein gesuchter Sänger. Aber Berlin war seine Heimat, auch aus privaten Gründen. Sein immer etwas melancholisch wirkender, wunderbar weicher und so schön timbrierter, zudem sehr individueller Klang ist mir bis heute im Ohr. Zumal er viel aufgenommen hat, auch herrliche Bachkantaten unter Werner bei Erato. Auf der Bühne liebte ich seine Erscheinung und vor allem seinen noblen Gesang in Mozart, auch in Offenbachs Operetten. Namhaft im Rundfunk war er viel zu hören, wo er meterweise Lieder und Arien beim SFB und BR dokumentiert hat.

Glayds Kuchta als Brünnhilde mit Josef Greindl in Berlin/Buhs/DOB

Das amerikanische Kontingent füllte sich substanziell natürlich mit Gladys Kuchta entscheidend auf. Nach ihrer Try-out-Elektra 1961 kam Ihre Lady Macbeth 1963 in der alten Inszenierung (die ich dann nach meiner Übersiedlung nach Berlin 1964 sah) in Sellners kompakter Regie und – Luxus – unter Mario Rossis Leitung. Das war war nichts weniger als elektrisierend. Das hatten wir noch nie so gehört. Sicher nicht besonders italienisch (ich meine sogar noch in Deutsch wie Turandot und andere), aber die schiere Power war enorm. Sie war keine Bühnenschönheit, und wir spotteten gemeiner Weise über ihre prägnante Silhouette, die sich nur mit der von Liane Synek oder Gitta Mikesch am Haus vergleichen ließ (jetzt schmunzeln die Kenner), und eine gewisse Nasalität bestimmte auch ihren Ton. Ich leiste ihr heute akute Abbitte, weil wir sie damals – vielleicht auch wegen Dauerpartner Beirer – nicht so geschätzt haben. Wir waren undankbar. Ihre Isolde war wirklich jugendlich-leuchtend und kraftvoll, ihre Senta leidenschaftlich, ihre Turandot ungeschlagen. Eine besondere Aufführung der Turandot (wohl später mit der Mastilovic) bleibt mir im Gedächtnis, als ein italienischer Tenor den Calaf nur in seiner Sprache kannte, und bis auf den Chor sich der Abend langsam in einen originalsprachigen verwandelte, weil sich die Kollegen nicht lumpen ließen, sehr lustig. James King stemmte sich durch den originalen Erst-Calaf (nicht sein Ding), Loren Driscoll, der Schöne, machte einen der drei Ping-Pang-Pongs. Aber Driscolls Triumph blieb ungeschlagen der Junge Lord (1965). Er verlor leider wegen einer Lungengeschichte die Stimme und gab jahrelang nur noch den Spoleta, allerdings mit Erfolg und nachdrücklich.

Meine Zuneigung galt damals auch Lou-Ann Wyckhoff (die nicht bei der Huwe auftaucht, naja): eine Entdeckung Abbados von der Scala. Flamboyant mit ihren roten Haaren und von üppig-erotischer Erscheinung war sie eine wunderbare Ballo– Amelia oder Odabella (als solche versang sie sich grundsätzlich in der ersten Arie, während „Gundel“ Janowitz sich mit der zweiten schwer tat…/ Premiere 1971). Die Wyckhoff, der man Amouren mit Dirigenten in Mailand und an der DOB nachsagte, war eine unglaublich attraktive Frau, verführerisch und knackig. Der Rang liebte sie. Sie ging nach Amerika zurück, wüste Gerüchte umrankten sie von dort …

DOB: William Dooley als „Figaro“-Conte, hier an der Met/ Met Archives/Malancon

William Dooley (als „Tom Dooley“ nach dem gleichnamigen Schlager bei uns auf dem Rang benannt) war der Bass-Bariton-Felsen neben Stewart. Man bedauerte ihn, wenn er als stimmgewaltiger Jochanaan auf den silbernen Strickbikini von Siljas Salome (1962 und später) in Wieland Wagners Sparinszenierung aus seinem Kerkerloch starren musste. Ich hab‘ den Hype um die Silja nie so recht verstanden und war von der Salome der Rysanek im eigenen Baby-Doll-Kurz-Nachthemd mehr begeistert (auch natürlich von der intelligent-schmäleren Barstow später an der Staatsoper). Bei der Rysanek gab es neben vielen falschen Tönen eben Sinnlichkeit und tollen Ton, nicht diese fahle „Kindertrompete“. (Wir sagten immer, an 8 Abenden hätte man sie wegen der falschen Noten morden mögen, aber an zweien war sie einfach göttlich.) Dooley war eine Wucht, auch als Macbeth oder Figaro-Graf, stets sehr präsent und darüber hinaus erfolgreich in der Berliner Unterwelt „socializing“ …

Glora Davy und Vera Little überraschten in der für heutige Sicht ziemlich abstrusen Poppea 1963 in der dto. Inszenierung Margherita Wallmanns, die uns eine ebenso alberne Forza bescherte. Aber die Davy war schon was, dazu schwarz und schön und so unglaublich exotisch. Das hatte Berlin auch noch nicht gesehen. Ihre gewisse Kinderstimme war meine Sache nicht, und sie hielt sich nicht in Berlin. Sie lebt durch ihre LPs weiter.

DOB: Tomas Stewart, der Wotan meines Lebens, hier an der Met/ Met Archive/ Melancon

Noch einmal zu Gladys Kuchta, denn ihre Färbersfrau und vor allem ihre Wagnerpartien waren doch von solcher Kraft, dass sie mich in die Welt von Strauss und Wagner bleibend einbetteten. Sie hatte nicht die Helligkeit der Rysanek, deren „Vater bist du’s“ mir bis heute unvergesslich ist (und natürlich Ursula Schröder-Feinen als Partnerin daneben unerreicht, ach Uschi!!!). Aber sie hatte doch gerade in dieser Partie so was unerhört Menschliches, Eigenes. Und ihre Brünnhilden 1967 (alle drei und die aus Siegfried ohne Probleme auf der Höhe) setzten für mich Maßstäbe, die später nur wenige übertroffen haben. Erstes Hören ist ja immer wichtig, aber da denke ich, dass ich objektiv bin. Die Tetralogie war natürlich eng mit Thomas Stewart verbunden, der in der Wotrubas-Sellners- Hobelspänen-Inszenierung seinen unvergessenen und unübertroffenen Wotan und Wanderer/Gunther zeigen konnte (und Gott-sei-Dank Josef Greindl abhängte). Selbst gegenüber seiner späteren Karajan-Einsätze in Salzburg konnte Berlin mithalten. 1965 sang eine steife und ältliche Hilde Güden abwechselnd mit der von vielen vergötterten Pilar Lorengar die Violetta (und überzeugte auch nicht als Donna Elvira).

George Fortune/ DOB Archiv

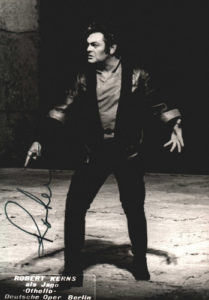

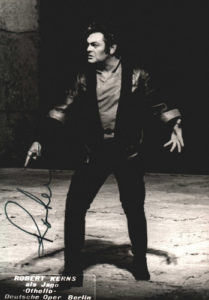

Aber der Star war eigentlich George („Georgeporgie“) Fortune, Bariton-De-Luxe am Haus in vielen Rollen, vom Rigoletto zum Don José (in eigenen neuen Samthosen). Wir spotteten über seinen wie an einen Luftballon angebundenen Gang, aber seine recht typische amerikanisch ausgebildete Stimme mit dem nach Bedarf reingeschobenen Metall und der Bombenhöhe ließen ihn zu einem Ideal im italienischen Fach werden. Sein Luna in Karajans Pappe von ursprünglich 1964 (Price, Lazzarini, Perevedi, Guelfi, Bühne Theo Otto) war schon eine Wucht. Leider musste er immer das Feld räumen, wenn die illustren Gäste kamen: Taddei, eben Guelfi und mehr. Konkurrent war auch Robert (Bobby) Kerns, der einen bedeutenden Rodrigo oder Jago gab, was Fortune sicher gekränkt hat. Sein dauerhafter Ehrgeiz brachte ihn schließlich auch an die Met, was ich ihm gönnte. Aber er hatte es nicht einfach.

DOB: Ein „scheener Mensch“ war Robert Kerns, hier als Jago/ Buhs-Remmler; mann schwärmte …

Wenn ich in dem Buch von Gisela Huwe blättere, fallen mir die vielen Abende ein, in denen ich meine Lehre an der Deutschen Oper machen konnte. Namen, Namen, Namen stehen für ebenso aufregende Erlebnisse wie für natürlich viele lässlich, wie das in jedem Opernhaus so ist. Und natürlich waren da nicht nur die amerikanischen Sänger. Doch ohne sie wäre der Spielbetrieb schwieriger gewesen. Zumal sie in der Rollendarstellung prägnanter wirkten als die deutschen Kollegen. Sie brachten auch eine andere Qualität der Stimmen-Timbres ein. Die meisten von ihnen waren musikalisch hervorragend ausgebildet, nicht immer jedoch war Deutsch ihr ideales Idiom … Man war doch froh, dass das Haus dann doch auf die Originalsprachen umstellte. Manche haben bis zum Schluss schauriges Deutsch gesungen (wenngleich die Agathe der spanischen Lorengar auch im Esparanto angesiedelt war; Claire Watson war als ihre Vorgängerin in der Premiere 1966 auch nicht ohne Akzent gewesen). Das Italienisch konnte man damals nicht so nachkontrollieren. Das aber war ja Standard der amerikanischen Ausbildung. Es gab eine Finishing-Academie in Graz, wo die amerikanischen Sänger auf ihre Anfänge in Europa vorbereitet wurden, James King und viele kamen aus dieser „Fabrik“. Insofern war die sprachliche Umstellung doch ein Segen, auch wenn das Abo protestierte und eine gewisse Nähe zu den Stücken verloren ging. Der Nacken schmerzte von den Übertiteln.

DOB: Gern geleugnet – Jessye Norma und Carlos Cossutta in Verdi „Aida“ an der DOB/ Huwe/ DOB

Die Jahrzehntwende zu den Siebzigern brachte eine internationale Ausweitung der bis dahin doch sehr geschlossenen Sängerbesetzung. Lucy Peacock, für mich die beste Martha (in Steins Hamburger Opernfilm) hörte ich 1970 mit der Klugen und dann auf Dauer –ungemein tüchtig. Dass Friedrich die Valentine der Hugenotten mit ihr und nicht mehr mit der Lorengar besetzte (und so als Video herausbrachte), kränkte die Lorengar ungemein. Das hatte sie auch nicht verdient, auch nicht ihren popeligen Abschied auf der Bühne. Ich wusste, warum ich was gegen Friedrich hatte und habe manche Sträusse als Journalist mit ihm ausgefochten, nicht nur wegen seiner Gattin …

Aber das homogene Ensemble, das bislang nur mit einigen Gala-Gästen aufgelockert wurde, begann sich aufzulösen. Nicht wirklich merklich zuerst, aber wenn man die Besetzungen jener Jahre liest, wird’s zunehmend internationaler, auch regietheaterlicher. Noch immer hatte die DOB ihr Ensemble-Gesicht, aber viele neue und nur mehr mit Abendspielverträgen ans Haus gebundene Sänger kamen. Tagliavini, Cossutta, italienische Tenöre am Meter (man weint heute, wenn man daran zurückdenkt), Siepi, Janku, Troyanos, Armstrong … Altersstars wie die Güden oder die Della Casa arbeiteten sich recht tonlos durch Mozart oder Strauss. Die Grümmer war der Lorengar gewichen und die wurde nicht wirklich von der Norman bedroht.

Auch Ost-Berlin und die DDR hatten ihre Schönheiten, die Staatsopern-Frau ohne Schatten konnte absolut mit unserer atmosphärischen von Sellner in Jörg Zimmermanns unglaublich poetisch beleuchteten mithalten. Im Osten Eva-Maria Bundschuh als Isolde auf dem halben Schiff ist mir doch auch unvergesslich (man munkelte, sie zahlte eine Vorstellung mit drei Wochen Stimmlosigkeit …). Auch die Tomowa-Sintow in ihren Anfängen. Helga Thiede ( in Dresden glanzvoll als Chrysothemis) als Eglantine in der Euryanthe … Der tolle Freischütz der Berghaus, vieles mehr, nicht zu vergessen Jeanette Lewandowski in Schrekers Fernem Klang in Gera oder die rothaarige Rosa Steurich als Senta, Wagner-Régenys Günstling in Potsdam …

DOB: Und natürlich darf Loren Driscoll nicht fehlen, hier in den „Bassariden“/ Huwe DOB

Vielleicht war’s auch, dass ich selber zu reisen begann und vielleicht etwas genug von meinem Stammhaus hatte, den Hype um die junge Catarina Ligendza als Kuchtas Nachfolgerin nicht nachvollziehen konnte (und sie schritt immer auf der Bühne, als hätte sie Wasser in den Knien …), akut etwas gegen Götz Friedrich und seine übersexualisierte Sicht vieler Dinge hatte, das nahende Regietheater misstrauisch wahrnahm und überhaupt mich auch beruflich zum Belcanto, nach Italien und zu Frankreichs nationaler Oper orientierte. Ich ging immer noch viel in die DOB – und gerne. Sie war ja meine Heimat. Aber da waren eben Mailand und Rom, vor allem Paris unter dem italienischen Intendanten Bogianchino mit herrlichem Rossini und dem französischen Verdi: Nach Jerusalem für mich Don Carlos erstmals im Original mit meinem bis heute von mir hochverehrten Thomas Allen und der tollen Michele Lagrange, die auch eine riskante Norma hinlegte, neben ihr Martine Dupuy als androgyne Adalgisa, später dto. in Rossinis Hosenpartien neben Cecilia Gasdia eindrucksvoll im pastosen Malibran-Ton. Dann kam 1986 Pesaro mit seinen bis heute unerreichten Programm/Besetzungen der kurzlebigen Rossini-Renaissance und dem dto. unübertroffenen Tandem Gasdia/Valentini/Scalchi/Dupuy/Blake/Merritt. Die Welt öffnete sich. Dennoch – mein Dank geht an die Deutsche Oper, wo ich den Grundstock für mein weiteres Musik-Leben und Beruf lernte. Und eben auch an die amerikanischen Sänger ebendort. Geerd Heinsen

(Foto oben: Gladys Kuchta, Gerd Feldhoff, Hildegard Hillebrecht und Ruth Hesse in „Die Frau ohne Schatten“/ Huwe; alle Foto, soweit nicht anders gekennzeichnet, stammen aus Gisela Huwes oben zitiertem Buch über die Deutsche Oper, Fotografen sind Ilse Buhs/Jürgen Remmler, Kranichfoto, Deutsche Berlin Archiv; wir bitten um Entschuldigung, falls wir jemanden vergessen haben und werden natürlich bei Information/Zuschriften nachbessern). Geerd Heinsen

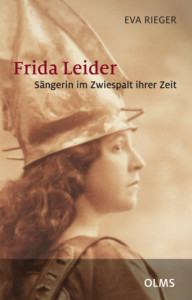

Das ist schon heftig und zeigt, wie wenig eine Autorin, anerkannte Frauenforscherin und Verfasserin vieler Publikationen, mit berechtigter Kritik umgehen kann, zumal sie eine fundierte Rezension meines Kollegen und meinen eigenen Erinnerungsbericht vermischt. Was vielleicht ein von dieser Person Leider abgelöstes Problem aufzeigt. Wie weit will jemand zulassen, dass das Objekt seiner Darstellung anders gesehen wird als vom Autor selber? Wieweit wird eine geschichtliche Persönlichkeit – wie in diesem Falle jemand, der vor rund 80 Jahren zu singen aufgehört hat! – zu einer Art Heiligenfigur verklärt, wo anderslautendende Erinnerungen ausgeblendet und diskriminiert werden? Wo in der Publikation die musikalische Wertung (im Falle einer Sängerin) beklagenswert dürftig ausfällt, wo Fakten nicht erwähnt, Lebensumstände verbissen einseitig dargestellt und Gegenstimmen unterdrückt werden. Wo viele Ungenauigkeiten und vermeidbare Fehler herrschen.

Das ist schon heftig und zeigt, wie wenig eine Autorin, anerkannte Frauenforscherin und Verfasserin vieler Publikationen, mit berechtigter Kritik umgehen kann, zumal sie eine fundierte Rezension meines Kollegen und meinen eigenen Erinnerungsbericht vermischt. Was vielleicht ein von dieser Person Leider abgelöstes Problem aufzeigt. Wie weit will jemand zulassen, dass das Objekt seiner Darstellung anders gesehen wird als vom Autor selber? Wieweit wird eine geschichtliche Persönlichkeit – wie in diesem Falle jemand, der vor rund 80 Jahren zu singen aufgehört hat! – zu einer Art Heiligenfigur verklärt, wo anderslautendende Erinnerungen ausgeblendet und diskriminiert werden? Wo in der Publikation die musikalische Wertung (im Falle einer Sängerin) beklagenswert dürftig ausfällt, wo Fakten nicht erwähnt, Lebensumstände verbissen einseitig dargestellt und Gegenstimmen unterdrückt werden. Wo viele Ungenauigkeiten und vermeidbare Fehler herrschen.

In vierzehn Spielzeiten

In vierzehn Spielzeiten

In den Jahren der NS-Diktatur war Mahlers Musik wie die aller jüdischen Komponisten verboten. Am 13. Oktober 1932 war zum letzten Mal eine seiner Kompositionen in einem philharmonischen Konzert zu hören. Erst 16 Jahre, am 2. Mai 1948, stand mit der Vierten Symphonie, dirigiert von Otto Klemperer, zum ersten Mal wieder ein Werk von Mahler auf dem Programm.

In den Jahren der NS-Diktatur war Mahlers Musik wie die aller jüdischen Komponisten verboten. Am 13. Oktober 1932 war zum letzten Mal eine seiner Kompositionen in einem philharmonischen Konzert zu hören. Erst 16 Jahre, am 2. Mai 1948, stand mit der Vierten Symphonie, dirigiert von Otto Klemperer, zum ersten Mal wieder ein Werk von Mahler auf dem Programm.