.

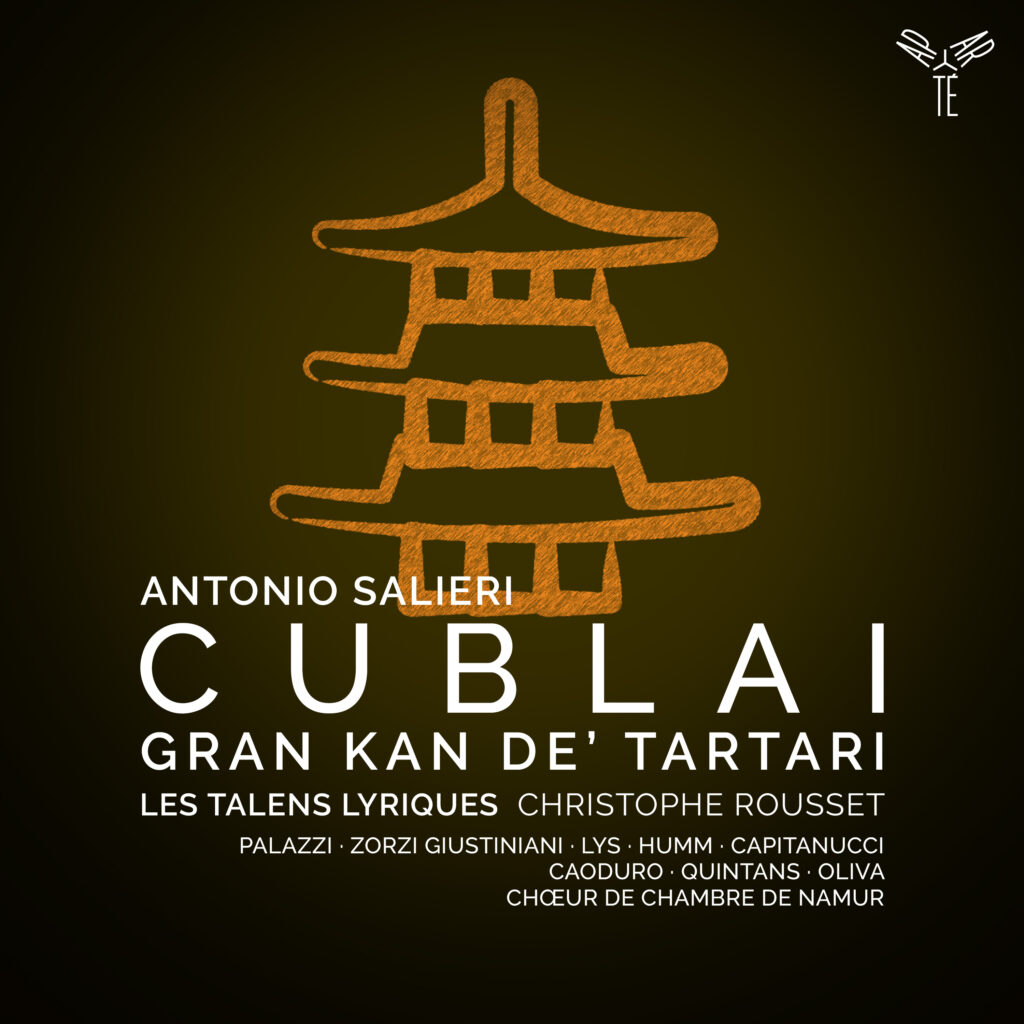

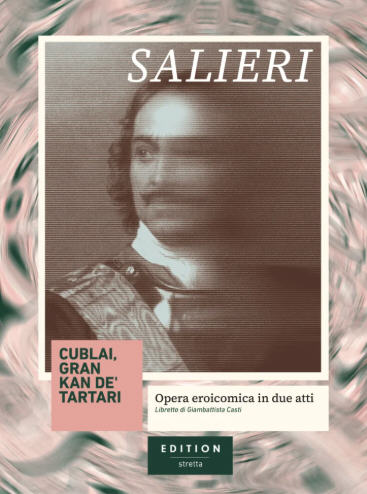

Vor kurzem jährte sich der 200. Todestag Antonio Salieris (* 7. Mai 1825). Der Opernkomponist galt vielen lange als mittelmäßiger, von den Zeitgenossen überschätzter Mozart-Rivale. Jetzt erscheint pünktlich zum Jubiläum seine große Oper Cublai, gran kan de’ Tartari beim Label Aparté, am Pult steht Christophe Rousset. Eine Gesellschafts- und Politsatire direkt aus der mittelbaren Mozart-Zeit: Geschrieben für Wien zwischen Don Giovanni und Cosi fan tutte. (M. K.)

.

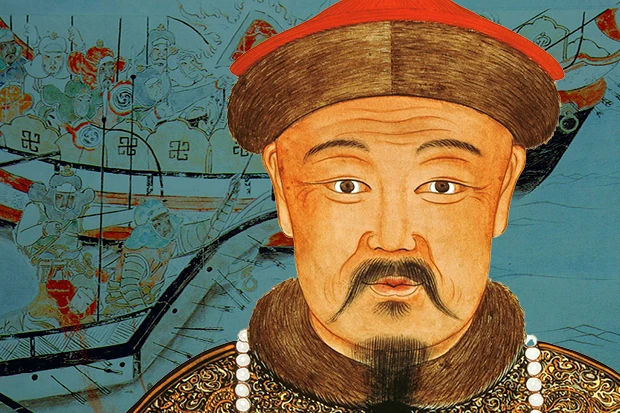

„Uraufführung der italienischen Originalfassung“: Cublai Kan, der Herrscher der Tartaren, hat eine ganze Menge Probleme am Hals: Seine Hofbeamten schmieden Komplotte gegen ihn, sein eigener Sohn ist so dümmlich, dass sich die Prinzessin des Nachbarlandes weigert, ihn zu heiraten, und zu allem Überfluss mischt auch noch ein italienisches Abenteurerpaar die Traditionen seines Landes auf. Antonio Salieris komische Oper Cublai, gran Kan de’ tartari, deren Libretto von Giambattista Casti stammt, spielt zwar scheinbar in Catai, doch sie schildert letztlich die Verhältnisse an den damaligen europäischen Fürstenhöfen, insbesondere am russischen Zarenhofe.

Mozart & Salieri/officialantoniosalieri/Instagram

Die zentrale Frage, die die Urheber der Oper im wahren Geiste der europäischen Aufklärung aufwerfen, ist der Umgang von Machthabern mit der Verantwortung, die diese für ihr Land tragen. Doch weil Russland Bündnispartner des römisch-deutschen Kaisers Joseph II. war, sagte der Monarch die Uraufführung mit Beginn der sog. Türkenkriege 1787 ab.

Damit geriet eine der ungewöhnlichsten Opern des 18. Jahrhunderts, die sich auf die Komödie der Commedia dell’arte beruft und in ihrer beißenden Satire Jacques Offenbachs Werken kaum nachsteht, für mehr als zweihundert Jahre in Vergessenheit.

Der Dirigent Christophe Rousset, der sich seit vielenJahren für das Musikschaffen Antonio Salieris einsetzt, zeichnet nun für die späte Uraufführung der italienischen Originalfassung von Cublai, gran Kan de’ Tartari verantwortlich. (Aparté)

.

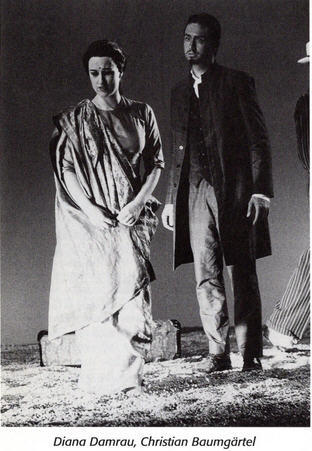

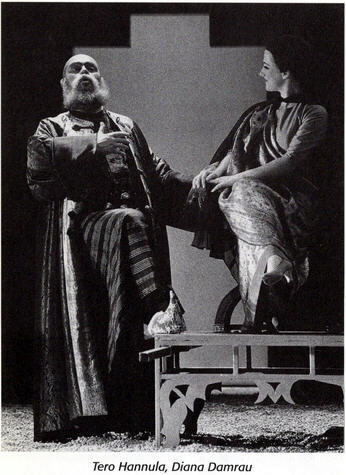

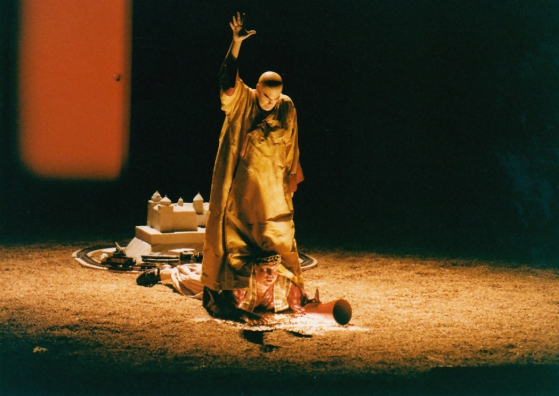

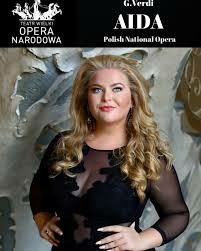

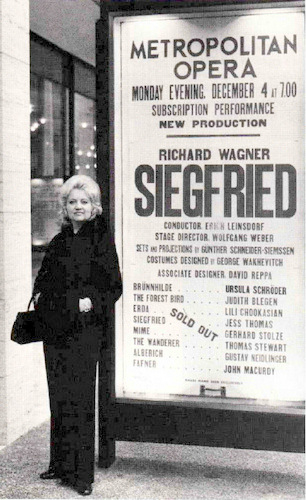

„Uraufführung der italienischen Originalfassung“ steht zu Recht im Booklet der neuen Ausgabe bei Aparté, denn „unerhört“ ist die Oper nicht. Bereits 1998 gab das mutige MainFranken-Theater Würzburg die Oper (als Kublai großer Khan der Trataren) in eigener deutscher Übersetzung von Cornelia Boese und in der Inszenierung von Ulrich Peters . Udo Wessiepe hatte sie mit Johan van Slageren ausgegraben. Letzterer dirigierte auch den Abend. In der farbenfrohen Produktion sang immerhin Diana Damrau in ihrem ersten Engagement die Alzima.

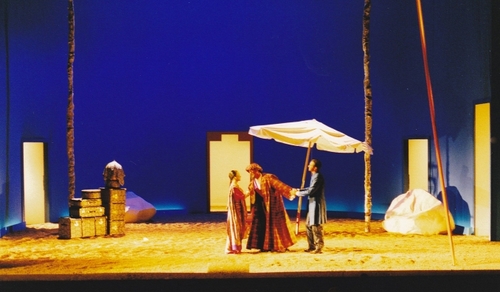

Das Theater an der Wien brachte zudem das Werk in nicht immer kongenialer Veränderung – als „Uraufführung“ betitelt – im April 2024, Radio- und TV- übertragen (Carlo Lepore, Lauranne Oliva, Alaistar Kent, Dirigent Christophe Rousset; Inszenierung Martin Berger).

Im Folgenden à propos der Neuaufnahme eine Rezension von Paul Korenhof, ein Blick auf Salieri von Christophe Rousset (der ja bereits einige seiner Opern aufgenommen hat und der mit seiner kurzen Salieri-Würdigung hier zu Worte kommt) und den hochinformativen Artikel des Salieri-Spezialisten und -Biographen Tanu Jouko Herrmann aus dem luxiriösen Beiheft (das sogar – oh Wunder – Beiträge in Deutsch enthält, Dank an die französische Firma!). Nicht genug damit: Als eine Art Richtigstellung der geschichtlichen Wahrheit bringen wir schließlich ein Gespräch mit den Stretta-Geschäftsführern und Herausgebern von „Kublai Khan“ Johan van Slageren und Udo Wessiepe, die 1998 diese Oper für Würzburg ausgegraben und aufgeführt hatten. G. H.

.

.

Nun also Paul Korenhof: Im April 2024 fand im Theater an der Wien die Premiere von Cublai, gran can de‘ Tartari von Antonio Salieri nach einem Libretto von Giovanni Battista Casti statt. Eigentlich hätte diese Premiere bereits 1788 stattfinden sollen, ebenfalls in Wien, wo Salieri von 1774 bis 1792 als Intendant der Hofoper eine zentrale Rolle im Musikleben spielte. Das hinderte jedoch nicht den Kaiserhof daran, die Uraufführung zu verhindern, als Österreich 1787 in einen russisch-türkischen Krieg verwickelt wurde.

Nun also Paul Korenhof: Im April 2024 fand im Theater an der Wien die Premiere von Cublai, gran can de‘ Tartari von Antonio Salieri nach einem Libretto von Giovanni Battista Casti statt. Eigentlich hätte diese Premiere bereits 1788 stattfinden sollen, ebenfalls in Wien, wo Salieri von 1774 bis 1792 als Intendant der Hofoper eine zentrale Rolle im Musikleben spielte. Das hinderte jedoch nicht den Kaiserhof daran, die Uraufführung zu verhindern, als Österreich 1787 in einen russisch-türkischen Krieg verwickelt wurde.

Ausschlaggebend für die politischen Überlegungen war vor allem der Charakter dieser „Opera eroicomico in due atti“, in der Castis Libretto die europäische monarchische Kultur auf wenig verhüllende Weise parodierte. Dass dabei vor allem die russischen Zaren verspottet wurden, dürfte dabei eine große Rolle gespielt haben. Für uns ist das heute schwer zu beurteilen, aber im Titelhelden, dem legendären Tatarenfürsten Kublai Khan, scheint man sogar eine Parodie auf den 1725 verstorbenen Peter den Großen erkannt zu haben.

Es ist klar, dass Salieris „Cublai“ in Text und Musik weit von der Oper seria des 18. Jahrhunderts entfernt ist, aber auch ein Vergleich mit den im gleichen Zeitraum entstandenen Komödien von Mozart und Da Ponte hinkt. Als Komponist fehlt für mich Salieri die Tiefe und Präzision, die sein jüngerer Kollege in seiner Musik zu erreichen wusste, während der Text von Casti durch die stärkere Betonung der Situationen gegenüber den Figuren vor allem mit italienischen Komödien unter dem Einfluss der Commedia dell’arte verwandt ist.

Salieris „Cublai-Kan“ in Wien 2024/ Foto Theater an der Wien/Herwig-Pramme

(…) Als Christophe Rousset, der sich bereits zuvor als Fürsprecher Salieris profiliert hatte, dessen Cublai, gran Kan de‘ Tartari eine verspätete (italienische) Uraufführung bescherte, geschah dies in einer stark aktualisierten Inszenierung, in der auch der Komponist eine (Sprech-)Rolle erhielt. Die später auf CD erschienene Fassung ist jedoch originalgetreu, wobei die Rollen des Cublai, Timur und Posega mit anderen Solisten besetzt wurden. Anstelle des Arnold-Schoenberg-Chors wurde außerdem der Kammerchor von Namur engagiert.

Auf eine kurze Sinfonia mit leicht „türkischen“ Einflüssen folgt eine spritzige Abfolge von Chören, Rezitativen und relativ kurzen Arien und Ensembles, die manchmal auch ineinander übergehen. Dabei scheuen Casti und Salieri sich nicht, einen Sänger sich selbst unterbrechen zu lassen oder einer Arie eine zweite Stimme hinzuzufügen.

Komische Züge fehlen dabei nicht, aber auffällig ist, dass ich mehrfach Assoziationen zu Musik hatte, die Salieri unmöglich gekannt haben kann. So erinnert der Eröffnungschor an Rossinis L’Italiana in Algeri, die gesamte Atmosphäre der ersten Szene an den Anfang von Chabriers L’Étoile, und ein Terzett im zweiten Akt könnte sogar mit dem „trio patriotique“ aus Offenbachs La Belle Hélène verwandt sein (das wiederum eine Parodie auf ein Terzett aus Rossinis Guillaume Tell ist). Das mag alles Zufall sein, aber es ist bezeichnend für die Atmosphäre dieser „heroisch-komischen Oper“, die viel von einem „Offenbach avant la lettre“ hat.

Salieris „Cublai-Kan“ in Wien 2024/Foto Theater an der Wien/Herwig-Pramme

Das Ganze ist Christophe Rousset, dem Verfechter der Musik Salieris, der bereits durch seine feinsinnige Herangehensweise an heitere und komische Momente in der Musik des 18. Jahrhunderts aufgefallen ist, auf den Leib geschneidert. Unterstützt wird er dabei vom spritzigen Spiel von Les Talens Lyriques und einem Ensemble überwiegend junger Sänger mit hervorragenden Stimmen, Persönlichkeit, großem Sinn für theatralischen Humor und einer klaren Textbehandlung. Musikalische Komödie in Bestform!

Ohne einen Qualitätsunterschied suggerieren zu wollen, möchte ich zunächst zwei Solisten erwähnen. Da ist zunächst der Bass Mirco Palazzi als sonorer, niemals übertriebener Kublai Khan, der der Rolle trotz aller naiven Dummheit sogar etwas Sympathisches verleiht. An zweiter Stelle steht der ebenfalls nicht übertriebene Bariton Giorgio Caoduro, der sowohl in seinem Gesang als auch in seiner humorvollen Phrasierung an Renato Capecchi in der ersten Phase seiner Karriere erinnert.

Wie in einer Komödie über Eheprobleme zu erwarten, sind die Frauenrollen Musterbeispiele des Feminismus, allen voran Memma, die Italienerin, die mit ihrem frechen und entschlossenen Auftreten zur „serva padrona“ des gesamten Hofes von Kublai Khan wird. Die etwas weniger entschlossene Alzima von Marie Lys steht ihr in nichts nach und schmeichelt dabei dem Ohr mit schön ausgearbeiteten und fließend in den Gesang integrierten Koloraturen.

Salieris „Kublai Khan“ in Würzburg 1998/Foto Ulrich Peters

Ein Kapitel für sich ist die Travestierolle des Prinzen Lipi, den Lauranne Oliva mit einer schlanken, sehr jugendlich klingenden Sopranstimme als entzückenden Vorläufer von Oreste in (wieder einmal) La Belle Hélène darstellt. Eine ideale Sopranistin für Offenbach und die französische Operette, aber auch für Siebel in Faust und Cherubino in Le nozze di Figaro! Außerdem hören wir einen wohlklingenden, technisch hervorragenden Timur vom Tenor Anicio Zorzi Giustiniani und einen herrlich aufgeblasenen Posega vom Bariton Äneas Humm. Eine dankbare „Nebenrolle“ (die aber eigentlich mehr ist) hat der Bariton Fabio Capitanucci als Zeremonienmeister Orcano, der unter dem Einfluss zweier von ihm nicht besonders geschätzter Damen seine Macht immer mehr schwinden sieht.

Die Timbre von Memma und Alzima liegen für mich bei ihrer Konfrontation im zweiten Akt für die CD etwas zu nahe beieinander, aber die tieferen Männerstimmen sind immer mühelos voneinander zu unterscheiden. Das ist gerade bei diesem Werk wichtig, da Salieri recht spielerisch mit den Texten umgeht und Rezitative und Gesangsstücke nicht nur ineinander übergehen lässt, sondern manchmal sogar vermischt. Bei perfekter Balance suggeriert die Aufnahme zudem eine wohltuende Verbindung von Intimität und theatralischer Weite. Vielleicht mit etwas Hilfe von Rousset ist es Aparté gelungen, die Oper auf zwei CDs (77 und 84 Minuten) zu veröffentlichen, die in einem soliden, schlichten und ästhetisch ansprechenden Booklet verpackt sind.

Salieris „Kublai Khan“ in Würzburg 1998/Foto Ulrich Peters

Der Charakter einer Komödie mit Liedern, die das Tempo vorgeben (nur ein Duett von Alzima und Timur und die Finales dauern länger als dreieinhalb Minuten), und langen, aber flüssig vorgetragenen Rezitativdialogen ergab ein umfangreiches CD-Booklet mit über zweihundert Seiten Libretto in vier Sprachen, einer kurzen Einführung, eine nicht ganz korrekte Zusammenfassung und eine längere Erläuterung, alles dreisprachig. Die „Biografien“ beschränken sich auf den Dirigenten, das Orchester und den Chor, aber wer etwas über einen Sänger oder eine Sängerin wissen möchte, kann das heutzutage auch im Internet nachlesen. Kurz gesagt, ein Musikdrama auf dem Niveau von Mozart ist Cublai, gran Kan de‘ Tartari vielleicht nicht, aber mit den Komödien von Cimarosa und Pergolesi kann es sich durchaus messen. Auf jeden Fall habe ich mich schon lange nicht mehr so gut bei einer Oper amüsiert! Paul Korenhof/opusklassiek

.

.

Dazu Christophe Rousset: Es ist immer schwer, ein Werk von Salieri aufzuführen. Diese Idee, dass er ein Komponist zweiten Ranges sei, ist in den Köpfen verankert – obwohl das völlig falsch ist. Die Beziehung zwischen Mozart und Salieri war eigentlich gut und von gegenseitigem Respekt geprägt. Die Vorstellung eines Konflikts zwischen den beiden ist falsch. Sie stammt aus dem 19. Jahrhundert – aus einer Zeit, als auch die Legende zunehmende Verbreitung fand, Salieri hätte Mozart aus Eifersucht auf dessen Genie vergiftet. Ich habe viel von Salieri dirigiert, auf Französisch, auf Italienisch, sowohl komische Opern als auch solche aus dem Genre der Opera seria.

Dirigent Christophe Rousset/©-Nathanael Mergui/Aparté

Er ist jemand, der als Komponist einen starken Charakter besitzt und immer versucht, etwas Neues zu liefern. In klanglicher und dramatischer Hinsicht war er äußerst erfindungsreich, die Formen werden in seinen Opern geschmeidig: In Cublai Kan kann eine Arie zum Beispiel mit einem Accompagnato-Rezitativ enden, eine dritte Person plötzlich in ein Duett hineinplatzen. In dieser Oper sind die Arien außerdem sehr kurz. Seine Musik spricht die gleiche Sprache wie jene von Mozart.

Vielleicht liegt ein Teil der Antwort nach der Frage (von Salieris geringerem Bekanntheitsgrad heute) darin, dass Mozart viel Kammermusik geschrieben hat, Salieri kaum. Wenn man damals ein Amateurmusiker war, konnte man daheim die Klaviermusik von Mozart spielen, seine Sonaten interpretieren und Lieder singen. Salieri hat dagegen fast nur große Werke geschrieben: Messen, Oratorien, Opern, aber kaum Musik für den Hausgebrauch. Vielleicht war dadurch die Wahrscheinlichkeit für Salieri höher, in Vergessenheit zu geraten.

Seine Werke besitzen Bedeutung. Es ist wichtig, darauf hinzuweisen. Er hat damals auch regelmäßig mit Lorenzo Da Ponte gearbeitet, den man heute vor allem als Librettisten von Mozart kennt. Eigentlich hatte Da Ponte „Cosi fan tutte“ für Salieri geschrieben, nur fand der das Libretto zu schwach. Tja. (Lächelt.)/Stretta

.

.

Der Komponist Antonio Salieri/OBA

Nun also Timo Jouko Herrmann: Der Zeit voraus – die Politsatire Cublai, gran kann de’ Tartari von Casti und Salieri. Die 1780er-Jahre waren für den kaiserlichen Kapellmeister Antonio Salieri eine Zeit künstlerischer Neuausrichtung. Im Anschluss an seine äußerst erfolgreiche Italienreise beschäftigte er sich mit deutschem Singspiel (Der Rauchfangkehrer, 1781), klassischer italienischer Opera seria (Semiramide, 1782) und französischer Tragédie lyrique (Les Danaïdes, 1784). Nach der Auflösung des „Deutschen National-Singspiels“ bot die Wiedereinrichtung der italienischen Oper Salieri die Möglichkeit, seine Tätigkeit in Wien wieder auszubauen. Die von ihm befürwortete Anstellung Lorenzo Da Pontes als Theaterdichter und das Engagement eines hervorragenden Sängerensembles sollte der italienischen Oper neuen Schwung verleihen.

Da Pontes erstes Libretto Il ricco d’un giorno war denn auch für Salieri bestimmt. Die Zusammenarbeit geriet jedoch zu einem Fiasko. Das Werk fiel beim Publikum durch, und jeder suchte die Schuld beim anderen. Angesichts des unerwarteten Misserfolgs lag es für Salieri nahe, sich Da Pontes Konkurrenten Giovanni Battista Casti zuzuwenden. Dieser hatte gerade für Paisiello das Libretto zu Il re Teodoro in Venezia geliefert und damit in Wien für Furore gesorgt. Die erste Begegnung von Casti und Salieri lag jedoch bereits länger zurück: Der Dichter war 1774 Teil des Autorenteams gewesen, das Goldonis Libretto zu La calamita de’ cuori für eine Vertonung durch Salieri revidierte. Gleich die erste große Zusammenarbeit Salieris mit Casti, La grotta di Trofonio, wurde zu einem immensen Erfolg. Das Werk erfuhr nach der Uraufführung am 12. Oktober 1785 zahlreiche Neuinszenierungen auf Bühnen in ganz Europa. Auf Wunsch Josephs II. entstand schon bald darauf der Einakter Prima la musica e poi le parole. Dieses Gelegenheitswerk wurde am 1. Februar 1786 in der Orangerie von Schloss Schönbrunn beim kaiserlichen „Frühlingsfest an einem Wintertage“ zusammen mit Mozarts Der Schauspieldirektor uraufgeführt.

Die positive Rezeption der auf Ereignisse des Wiener Theaterlebens anspielenden Satire, in der auch Da Ponte karikiert wurde, bestärkten Salieris in seinem Entschluss, an Casti als Textdichter festzuhalten. Er konnte nicht ahnen, dass keinesder folgenden gemeinsamen Projekte jemals auf die Bühne kommen sollte.

.

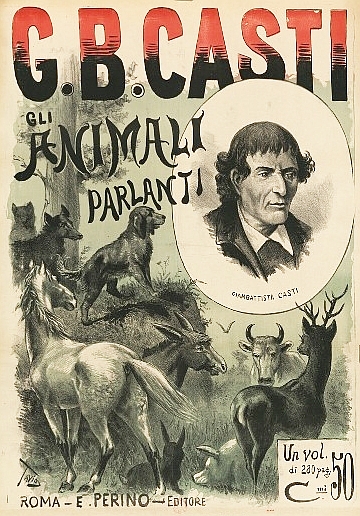

Poster for a 1890 edition of Gli Animali parlanti by Italian poet Giovanni Battista Casti (1724-1803) with a portrait of the author/Wikipedia

Castis Libretto zu Cublai, gran kan de’ Tartari. Während seiner Reisen nach St. Petersburg in der zweiten Hälfte der 1770er-Jahre hatte Casti den Hof der Zarin Katharina II. kennengelernt und seinen Poema tartaro konzipiert. Diese beißende Satire auf die skandalösen politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse in Russland wurde von ihm um das Jahr 1783 fertig ausgearbeitet.

Nicht nur die Zarin, auch andere gekrönte Häupter und geistliche Würdenträger werden in diesem Versepos kritisiert. Als aufgeklärter Geist wurde Casti hellhörig, wenn die absolute Monarchie mit Hilfe der Kirche alle Macht im Staat auf den Souverän konzentrierte. Er fürchtete die Gefahren einer aufkommenden Autokratie, nicht zuletzt deswegen sympathisierte er später mit den Idealen der Französischen Revolution. Nach weiteren Reisen durch Europa kehrte Casti im Oktober 1783 nach Wien zurück. Er machte sich Hoffnungen auf den Posten des kaiserlichen Hofpoeten, der nach dem Tod Metastasios vakant geblieben war.

Die Chancen standen nicht schlecht, war Kaiser Joseph II. dem scharfzüngigen Dichter doch durchaus wohlgesonnen. Bereits 1769 hatte er ihn in Florenz kennen- und schätzen gelernt und nach Wien eingeladen. Der Erfolg der bereits erwähnten Opern Il re Teodoro in Venezia und La grotta di Trofonio hatte Castis Qualitäten als Librettist offenbart und seine Position gegenüber Da Ponte gefestigt. Im Frühjahr 1786 fasste er Mut und präsentierte dem Kaiser den Poema tartaro. Joseph II. erkannte schnell die politische Sprengkraft des Gedichts und verfügte, dass Casti das Werk nicht in fremde Hände geben dürfe. Die eben noch fast greifbare Stelle des „Poeta cesareo“ war in weite Ferne gerückt, und Casti entschied sich, Wien zu verlassen und nach Italien zu reisen.

Etwa um diese Zeit herum war er wohl an Salieri mit der Frage herangetreten, ob dieser Interesse habe, das gerade im Entstehen begriffene Libretto Cublai, gran kan de’ Tartari zu vertonen. Bisweilen ist zu lesen, bei diesem Textbuch handele es sich um ein bloßes Derivat des Canto XI. aus dem Poema tartaro. Bei genauerer Betrachtung zeigt sich jedoch, dass Casti nur die Namen mancher Personen und einige allgemeine Ideen daraus übernommen hat. Cublai erweist sich vielmehr als eigenständige Satire auf Peter den Großen und seinen Hofstaat, die nebenbei mit ganz allgemeiner Kritik an Adel und Klerus gespickt ist.

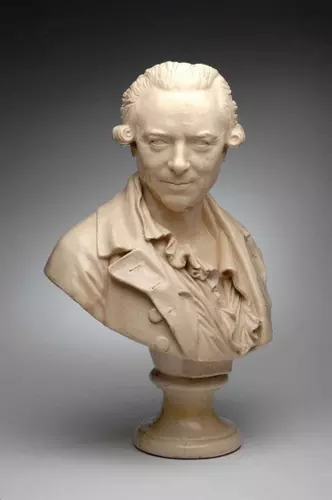

Ließ den Librettisten Casti nach anfänglicher Gunst ausweisen: Joseph II. um 1775 (Gemälde von Anton von Maron)/Wikipedia

Castis Sprache hat nichts mit den elegant abgezirkelten, bildreichen Versen eines Metastasio gemein. Sein Cublai lebt von einer schonungslosen Direktheit, von schnellen Dialogen und filmartig-abrupten Szenenwechseln. Ähnlich wie in Beumarchais’ Tarare fungiert die exotische Szenerie des Stücks nur als Deckmantel für den satirisch-kritischen Inhalt, orientalisierendes Kolorit wird man in Cublai vergeblich suchen.

Castis Figurenkonstellation unterscheiden sich fundamental vom damals üblichen Standard einer komischen Oper: Die Titelfigur ist alles andere als das Idealbild eines aufgeklärten Monarchen. Cublai wird als rücksichtsloser Autokrat gezeichnet, als despotischer und kriegslüsterner Willkürherrscher.

Der „Imperador de’ Mongolli“ lässt alle guten Manieren vermissen, er raucht und trinkt, schlägt um sich, stößt fortwährend Beleidigungen und Flüche aus. Eine Läuterung oder gar Bestrafung des Wüstlings bleibt aus, so dass die moralische Befriedigung des Publikums zwangsläufig auf der Strecke bleiben muss.

In der Figur des pflichtbewusst-pedantischen Zeremonienmeisters Orcano manifestiert sich Castis Kritik am steifen Hofzeremoniell. Orcano ist den Launen und Wutausbrüchen seines Herrschers schutzlos ausgeliefert. Verzweifelt versucht er, das Chaos am Hof einzudämmen und lanciert beschönigende Berichte, um die wahren Zustände vor der Öffentlichkeit zu verbergen.

Der Europäerin Memma ist Cublai hoffnungslos verfallen. Gemeinsam mit ihrem hintersinnigphilosophisch veranlagten Partner Bozzone macht sie den Herrscher zum willfährigen Spielball ihrer Capricen. Die Figuren von Bozzone und Memma lassen sich zweifelsohne auf historische Vorbilder zurückführen, nämlich auf Franz Lefort, der innerhalb kurzer Zeit zum engen Vertrauen des Zaren geworden war, und auf Leforts Geliebte Anna Mons, die alsbald die Mätresse des Herrschers wurde. Aus einer Laune heraus bringt Memma Cublai dazu, allen Männern in seinem Reich die Gesichtsrasur zu befehlen – eine Anspielung auf die unter Peter I. eingeführte Bartsteuer. Die von Memma initiierte „gala di corte Europea“ am Ende des 1. Aktes prangert wie die „fête Européenne“ in Tarare den bei höfischen Divertissements zur Schau gestellten Luxus an, die sinnlose Verschwendungssucht solcher Festlichkeiten wird ad absurdum geführt.

Salieris „Kublai Khan“ Würzburg 1998/ Diana Damrau und Christian Baumgärtel/Foto Petra Winkelhardt (Dank an Ulrich Peters)

Seinen Sohn Lipi hat Cublai dem intriganten Kleriker Posega zur Erziehung anvertraut, der den einfältigen Jungen zum Spielball seiner Interessen gemacht hat. Aus Expansionsgründen soll der geistig zurückgebliebene Lipi mit der bengalischen Prinzessin Alzima verheiratet werden – eine kaum verschleierte Anspielung auf die oft fragwürdige Heiratspolitik europäischer Herrscherhäuser. verliebten Neffen Timur als Erben einzusetzen und Lipi zusammen mit Posega in ein buddhistisches Kloster zu verbannen. In Lipis Schicksal reflektiert Casti den historischen Konflikt Zar Peters I. mit seinem Sohn Alexei.

.

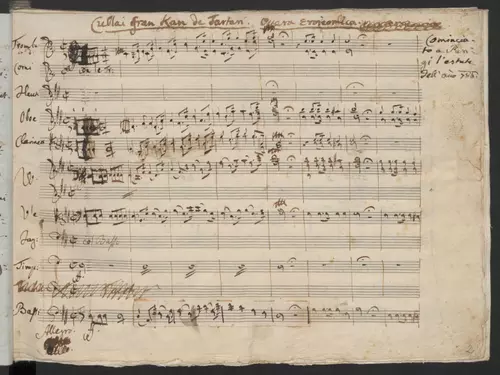

Salieris Musik zu Cublai: „sempre bizzarro“ und „strovagante“. Wie Salieri auf der ersten Seite der Partitur vermerkte, begann er mit der Komposition des Cublai im Sommer 1786 in Paris. Dort hielt er sich auf, um die Premiere von Les Horaces vorzubereiten und in enger Abstimmung mit Beaumarchais an der Vertonung von dessen Tarare zu arbeiten. Von der französischen Hauptstadt aus hatte sich Salieri mit Casti zwar bereits über einige Änderungen am Libretto zu Cublai verständigt, doch scheint die Arbeit an der Partitur bald ins Stocken geraten zu sein. In einem Schreiben an Salieri vom 19. Mai 1787 beklagte sich Casti über die Funkstille von Seiten des Komponisten, volle vier Monate habe er nichts von Salieri gehört, alle Briefe seien unbeantwortet geblieben. Casti konnte freilich nicht wissen, dass der Komponist völlig von der Arbeit an Tarare und den Vorbereitungen für die Uraufführung absorbiert war. Bald nach der erfolgreichen Premiere am 8. Juni 1787 kehrte Salieri nach Wien zurück, spätestens dann dürfte er die Komposition des Cublai wieder aufgenommen haben. Die Partitur wurde vermutlich im Laufe des Jahres 1788 vollendet. Der Zeitpunkt hätte nicht ungünstiger sein können: Im August 1787hatte das Osmanische Reich Russland den Krieg erklärt. Ein geheim gehaltenes Defensivbündnis aus dem Jahr 1781 zwang Joseph II., der Zarin Katharina II. im Februar 1788 beizuspringen. An eine Aufführung des Cublai auf der kaiserlichen Bühne war angesichts der neuen politischen Lage nicht zu denken.

Wie man aus seinen Notizen zur Oper schließen kann, stand Salieri der sorgfältig gearbeiteten Partitur und den darin enthaltenen Bizarrerien im fortgeschrittenen Alter eher kritisch gegenüber. Er befürchtete, dass manche Szenen als überzogen oder unanständig empfunden werden könnten – daher wünschte er sich im Falle einer Aufführung „delicatezza“ und „molto intelligenza“ bei der Umsetzung des Stoffes. Auch der Salieri-Biograph Ignaz von Mosel fand an dieser Oper „wegen ihres schon an sich bedenklichen, überdieß aber auch noch mehr mit beißender Satyre, als mit heiterm Witze, behandelten Stoffes“ einiges zu beanstanden.

Salieris „Kublai Khan“ in Würzburg 1998/ Damrau und Tero Hannula/Foto Petra Winkelhardt (Dank an Ulrich Peters)

Die Musik habe Mosel zufolge „ohne in die erste Reihe von Salieri’s Werken zu gehören, im Einzelnen viel Verdienstliches.“ Aus diesen Betrachtungen spricht der reaktionäre Geist der Restaurationszeit, aus der beide Quellen stammen. Aus heutiger Sicht muss man Salieris Cublai zu den besten und unkonventionellsten Schöpfungen im heroisch-komischen Genre zählen. Die Komposition des Werks fiel in eine äußerst innovative Phase von Salieris Schaffen; es ist im Nimbus der anderen „politischen“ Bühnenwerke Tarare (1787) bzw. Axur, re d’Ormus (1788), Le Couronnement de Tarare (1790) und Catilina (1790-92) zu sehen.

.

Besonders hinsichtlich der verfeinerten musikalischen Charakterisierung der Figuren schlugen sich im Cublai die von Salieri in Paris gemachten Erfahrungen nieder: Cublais ungehobelter Charakter zeigt sich in größeren Intervallsprüngen und exaltierten Spitzentönen, mit denen Salieri die cholerischen Ausbrüche des Herrschers musikalisch nachzeichnet. Er und seine Entourage – Bozzone, Memma und der übereifrige Zeremonienmeister Orcano – werden vornehmlich mit Buffa-Motivik charakterisiert. Rasante Wortkaskaden und singspielartig-liedhafte Einsprengsel kennzeichnen diese Personen gleichermaßen.

Der von allen drangsalierte Orcano entwickelt sich im Verlauf der Oper zur tragikomischen Figur; seine letzte Arie „M’inganno se vedo“ gewährt einen Blick hinter die mühsam aufrechterhaltene Fassade des Hofbeamten. Melancholisch erinnert er sich an die Zeit, bevor er zum Erfüllungsgehilfen des machtbesessenen Potentaten geworden war – glückliche Tage, in denen Freundschaft, Friede und Freiheit herrschten.

Salieris „Amadeaus“: F. Murray Abraham war der fiese Salieri in Milos Formans den Komponisten diskriminierenden Film von 1984/Wikipedia

Alzima und Timur werden von Salieri mit den stilistischen Mitteln der Opera seria charakterisiert, er selbst hat die beiden Figuren in seinem Kommentar zu Cublai als „i due personaggi serj dell’Opera“ bezeichnet. Es sind die einzigen Partien, in denen sich häufiger Koloraturen finden. Ihre Sologesänge werden bisweilen mit obligaten Holzbläsern angereichert, so etwa solistisch geführte Klarinetten in Timurs Arie „Quando a lei che adoro“ und eine Solo-Oboe im langsamen Teil von Alzimas Arie „D’un insultante orgoglio“.

Der Kleriker Posega – laut Salieri eine Figur voller „gravità ipocrita“ – wird durch einen ironisierendpathetischem Tonfall charakterisiert. Die unstete, häufig Moll-geschwängerte Harmonik charakterisiert ihn als janusköpfigen Finsterling, der stets darum bemüht ist, sein wahres Gesicht zu verbergen.

Die Partie des einfältigen Thronfolgers Lipi hat Salieri als Hosenrolle konzipiert, ein leicht zu verstehender Hinweis auf die jugendliche Unreife der Figur – man denke nur an Cherubino in Mozarts zur gleichen Zeit entstandenem Figaro! Lipis Charakter wurde vom Komponisten mit einer kindlich-schlichten Musik bedacht, die bisweilen wie ein Erinnerungsmotiv eingesetzt wird; so kehrt etwa dessen Auftrittsmusik leicht modifiziert, jedoch klar erkennbar im Finale des 1. Aktes wieder. muss man Salieris Cublai zu den besten und unkonventionellsten Schöpfungen im heroischkomischen Genre zählen.

.

Nicht nur die bezwingende musikalische Charakterisierung der Figuren, auch die formale Vielfalt der Cublai-Partitur lässt aufhorchen. Um Castis schnellem Wortwitz musikalisch entsprechen zu können, setzte Salieri bei den Sologesängen überwiegend auf kleinere, flexible Formen, so dass er die geschlossenen Nummern organisch aus den Secco-Rezitativen heraus entwickeln konnte. Oft werden Arien und Ensembles durch rezitativische Einschübe unterbrochen oder reißen unvermittelt ab, wodurch ein schillerndes Mosaik aus ariosen und deklamatorischen Bestandteilen entsteht.

Nicht nur die bezwingende musikalische Charakterisierung der Figuren, auch die formale Vielfalt der Cublai-Partitur lässt aufhorchen. Um Castis schnellem Wortwitz musikalisch entsprechen zu können, setzte Salieri bei den Sologesängen überwiegend auf kleinere, flexible Formen, so dass er die geschlossenen Nummern organisch aus den Secco-Rezitativen heraus entwickeln konnte. Oft werden Arien und Ensembles durch rezitativische Einschübe unterbrochen oder reißen unvermittelt ab, wodurch ein schillerndes Mosaik aus ariosen und deklamatorischen Bestandteilen entsteht.

Auffällig ist die Anzahl der größer besetzten Ensemblenummern, die Salieri zufolge oft nach einer Musik „tutto di scena“ verlangten und das erste Finale gar zu einem „caos […] d’azione e di musica“ mutieren ließen. Immer wieder spielt er in der Partitur zu Cublai auch mit den musiktheatralischen Konventionen seiner Zeit. Auf Alzimas großes Accompagnato im 2. Akt folgt nicht wie erwartet eine große Abgangsarie im Stil der Opera seria; stattdessen wird die Prinzessin von Orcano unterbrochen, die aufgebaute Spannung löst sich geradezu belanglos in einem dialogischen Secco- Rezitativ auf. Auch mit der grotesken Konfrontation verschiedener Stile antwortete Salieri auf die ungewöhnliche Textvorlage: So folgt auf Alzimas große, koloraturreiche Arie „Fra i barbari sospetti“ im 2. Akt eine humoristische Szene, in der Lipi in kindlicher Weise ein militärisches Manöver mit Puppen nachstellt. Am Ende dieser Szene bedient sich Salieri zudem einer ungewöhnlich modernen Montagetechnik, die er bereits im Schlussquartett von Prima la musica e poi le parole erprobt hatte. Dort werden je eine zuvor einzeln vorgestellte Buffa- und Seria-Arie miteinander verbunden und gleichzeitig abgesungen. Hier wird Lipis infantiler Marsch vom Beginn des Auftritts mit Posegas pathetischem Racheschwur am Ende des folgenden Duetts kombiniert, wodurch eine ironische Brechung der gesamten Szene entsteht.

.

Antonio Salieri zwischen Paris und Wien/MAGZTER/BBC Magazine

Das außergewöhnliche Musiktheaterprojekt von Casti und Salieri blieb nicht nur aufgrund der veränderten politischen Lage weiter unter Verschluss. Auch von Seiten der Wiener Theaterzensur gab es Bedenken hinsichtlich des Stoffes. Wie der damalige Zensor Franz Carl Hägelin in der Abhandlung Hochlöbliches Directorium in politicis et cameralibus schrieb, sollten in einem „monarchischen Staate keine Stücke aufgeführt werden, deren Inhalt auf die Abwürdigung der monarchischen Regierungsform abzielte“, „Stoffe und Karacktere, wodurch ganze Nationen, besonders die freundschaftlichen, gemißhandelt oder als lasterhaft dargestellt werden, können nicht passirt werden. Nie muss der Tadel auf ganze Nationen, auf ganze Stände, besonders auf die vornehmeren und den obrigkeitlichen Stand überhaupt fallen“.

Alle diese Kritikpunkte trafen auf das Cublai-Libretto zu. In einem langen Brief an seinen Souverän bemühte sich Casti, die beanstandeten Stellen als unproblematisch abzutun. Die Interpretation des Textes als Satire auf reale Personen und aktuelles Zeitgeschehen führte er auf böswillige Gegner zurück. Gleichwohl zeigte er Bereitschaft, der Zensur entgegenzukommen und Änderungen vorzunehmen. 1794 veröffentlichte der mittlerweile von Franz II. endlich zum „Poeta cesareo“ aufgestiegene Dichter ein ausführliches Argomento, mit dem er noch einmal zu verschleiern versuchte, dass es sich bei seinem Libretto um eine politische Satire handelte. Es half alles nichts, Cublai gelangte wie auch das Folgeprojekt Catilina zu Lebzeiten des Autorenduos nicht auf die Bühne.

.

Der Autor: Timo Jouko Herrmann ist Komponist, Musikwissenschaftler, Geiger und Dirigent. Seit vielen Jahren setzt er sich mit Werk und Person von Antonio Salieri auseinander/Facebook

Die letzte gemeinsame Arbeit, eine Adaption von Ariosts Orlando furioso, kam über das Entwurfsstadium nicht hinaus. Ende 1796 verließ Casti Wien, da man ihn als Jakobiner denunziert hatte. Kurz darauf sprach der Kaiser ein formelles Aufenthaltsverbot für den Dichter aus, ihm sei „der hiesige Aufenthalt nicht mehr zu gestatten.“ Casti ließ sich in Paris nieder, wo er sein 1794 begonnenes Epos Gli animali parlanti vollendete und 1803 starb.

Offensichtlich war die Zeit der Wiener Klassik noch nicht reif für eine so ungewöhnliche Satire wie Cublai. Die Originalpartitur der Oper hielt Salieri – wie auch jene zu Catilina – zeitlebens unter Verschluss. Immerhin wurden die Libretti zu beiden Werken im frühen 19. Jahrhundert literarisch rezipiert. Die bissig-lakonischen Verse Castis wurden unter anderem von Lord Byron und Stendhal geschätzt. Letzterer bezeichnete Cublai als „plaisanterie pleine de feu“ und bewertete den Text im Vergleich zu Catilina als „peut-être encore plus gai“. Auf der Musiktheaterbühne gelang eine nachhaltige Etablierung der Gesellschafts- und Politsatire erst viele Jahre später durch Jacques Offenbach mit Werken wie Ba-ta-clan (1855), Barkouf (1860) oder Le Roi Carotte (1872). Timo Jouko Herrmann

.

.

„Es hat Mozartianische Qualitäten“: Herausgeber Johan van Slageren und Udo Wessiepe über Salieris Oper „Cublai, gran Kan de‘ Tartari“. Mehr als 200 Jahre ist es her, dass Salieris Oper „Cublai, gran Kan de‘ Tartari“ auf Eis gelegt wurde: Das Stück hätte den Bündnispartner Russland brüskieren können und verschwand darum noch vor der Premiere in der Schublade. Erst 1998 kam die Zarenhof-Satire am MainFranken Theater in Würzburg 1998 zur Premiere; Johan van Slageren und Udo Wessiepe hatten sie für die Opernwelt entdeckt. Ein Gespräch mit den beiden Musikern und Chefs von Stretta Music über Salieri-Klischees, die unvermuteten Qualitäten des Italieners (…).

.

Die Stretta-Geschäftsführer und Herausgeber von „Kublai Khan“ Johan van Slageren und Udo Wessiepe/Stretta

Wenn eine Oper wiederbelebt wird, heißt es im Vorfeld stets, sie sei „zu Unrecht vergessen“ worden. Warum denken Sie, ist das bei Salieris „Cublai“ wirklich der Fall? Johan van Slageren: „Cublai, gran Kan de‘ Tartari“ ist 1788 nicht aus Qualitätsgründen in der Schublade verschwunden, sondern aus politischen. Das Stück kam deshalb nicht einmal zur Uraufführung. Das Libretto von Giambattista Casti hatte sich nur scheinbar über die Tartaren lustig gemacht – tatsächlich war dies ein Deckmantel, um den Zarenhof von Alexander dem Großen zu karikieren. Casti verspottete Russland allerdings zur Unzeit: Kaiser Joseph II. und Zarin Katharina II. hatten einige Jahre davor ein Defensivbündnis geschmiedet.

Wie kam es dazu, dass die Partitur mehr als 200 Jahre später von Ihnen beiden ausgegraben wurde? J. v. S.: Wir waren damals im Theater Würzburg angestellt, Udo Wessiepe als Studienleiter, ich als Erster Kapellmeister. Das Mozartfest der Stadt plante für 1998 eine Gegenüberstellung seines Namenspatrons mit dem Zeitgenossen Salieri und wollte ein großes Werk des Italieners ansetzen. Wir sind dann auf die Suche gegangen und haben uns schon bald auf die Spur von „Cublai“ geheftet. Erst fanden wir in Volkmar Braunbehrens‘ Biografie „Salieri – ein Musiker im Schatten Mozarts“ einen Hinweis auf das Werk, nach einem Telefonat mit dem Buchautor wussten wir dann, dass das Manuskript in der Österreichischen Nationalbibliothek liegt. Im Sommer 1997 bin ich nach Wien gefahren und habe mit Handschuhen in den 621 handschriftlichen Manuskriptseiten geblättert. Sie waren damals noch nicht auf Mikrofilm abgelichtet worden. Die Partitur war zu meiner Überraschung komplett.

Wie wurden daraus in weiterer Folge gedruckte Noten? J. v. S.: Wir klopften bei verschiedenen Verlagshäusern mit der Bitte an, das Material möglichst rasch zu veröffentlichen. Für uns tickte die Uhr – wir brauchten die Noten bis zum Folgejahr. Doch die Häuser winkten ab: Ein solcher Prozess dauere drei bis vier Jahre. Darum haben wir die Arbeit selbst übernommen und uns mit dem Notensatzprogramm Finale, das damals noch ziemlich neu war, daheim hinter den Computer geklemmt. Nach drei intensiven Monaten waren wir fertig. Aus dieser Zusammenarbeit ist später auch unser gemeinsamer Notenverlag Stretta Music hervorgegangen, der später um den Notenversand ergänzt wurde: Seit 2001 sind wir als Firmenleiter tätig.

Wie wurden daraus in weiterer Folge gedruckte Noten? J. v. S.: Wir klopften bei verschiedenen Verlagshäusern mit der Bitte an, das Material möglichst rasch zu veröffentlichen. Für uns tickte die Uhr – wir brauchten die Noten bis zum Folgejahr. Doch die Häuser winkten ab: Ein solcher Prozess dauere drei bis vier Jahre. Darum haben wir die Arbeit selbst übernommen und uns mit dem Notensatzprogramm Finale, das damals noch ziemlich neu war, daheim hinter den Computer geklemmt. Nach drei intensiven Monaten waren wir fertig. Aus dieser Zusammenarbeit ist später auch unser gemeinsamer Notenverlag Stretta Music hervorgegangen, der später um den Notenversand ergänzt wurde: Seit 2001 sind wir als Firmenleiter tätig.

Zurück zu „Cublai“: Sie haben ihn 1998 in einer deutschen Übersetzung von Cornelia Boese aufgeführt. Wie war die Publikumsreaktion? J. v. S.: Es war wirklich ein Erfolg, die Pointen sind gut angekommen. Acht Vorstellungen hatten wir angesetzt, alle waren ausverkauft, die Leute saßen teilweise auf den Treppen. Eine Wiederaufnahme gab es wegen eines Intendantenwechsels aber leider nicht.

Salieris „Kublai Khan“ in Würzburg 1998/Foto Ulrich Peters

Jetzt, 26 Jahre später, kommt das Stück zum zweiten Mal auf eine Bühne: Das Theater an der Wien zeigt die Uraufführung der originalen, italienischsprachigen Fassung. Wieso ist dazwischen so viel Zeit vergangen? Und wie kam es zur Neuproduktion in Wien? Udo Wessiepe: Die Hintergründe der Wien-Premiere sind uns nicht bekannt. Wir haben das Notenmaterial verlegt, sind aber nicht für seine Vermarktung zuständig. Diese Aufgabe nimmt die Alkor-Edition vom Bärenreiter-Verlag für uns wahr. Sie hat damit nach der Uraufführung von „Cublai“ begonnen und bietet das Werk seither internationalen Häusern an. [Anm.: Dort sind auch die Stimmen auf Anfrage als Leihmaterial unter AE 341 erhältlich.] Tatsächlich gab es in der Zwischenzeit kleinere Erfolge: Einzelne Arien sind hier und da gespielt worden. Bis zu einer Neuproduktion des ganzen Stücks hat es aber lange gedauert. J. v. S.: Ich vermute, dass dies auch mit einem negativen Salieri-Bild zu tun hat. Auch in der Klassikwelt haftet es an dem Italiener.

Sie meinen, dass er ein hölzerner, geistloser Komponist gewesen sei – ein Bild, das vor allem Milos Formans Erfolgsfilm „Amadeus“ (1984) in der Welt verbreitet hat? U. W.: Ja, „Amadeus“ hat auf die Leute gewirkt – auch wenn es natürlich Unsinn war, dass Salieri ein schlechter Komponist war oder er Mozart gar vergiftet hätte. Salieri hatte gar keinen Grund zum Neid: Er war Hofkapellmeister – ein Posten, den Mozart gerne gehabt hätte – und führender Musiker der Stadt.

Salieris „Kublai Khan“ in Würzburg 1998/Foto Ulrich Peters

Salieri ist von Joseph II. mit Aufträgen und Titeln reichlich bedacht worden. Heute ist er ein marginalisierter Komponist: Seine Werke sind wenn, dann eher bei Originalklangfestivals zu hören. Im gängigen Konzert- und Opernrepertoire taucht Salieri aber kaum auf. Hoffen Sie, dass sich das mit der Neuproduktion in Wien ändert? U. W.: Mozarts Musik funktioniert auch, wenn sie ein Schulorchester spielt. Das ist bei Salieri nicht der Fall. Es braucht sehr gute Leute, um diese Musik zum Leben zu erwecken, Leute mit Fachkompetenz: Man muss wissen, wie diese Musik artikuliert und phrasiert wird. Sie wird, so denke ich, immer etwas für Spezialisten und Originalklangensembles bleiben. Wobei ich nicht ausschließen möchte, dass auch große Häuser mit den entsprechenden Ressourcen Salieris Opern spielen könnten. J.v. S.: Man muss schon mit Salieris Continuo-Parts anders umgehen. Sie sind eher barock orientiert zu besetzen. U. W.: Der ganze Orchestersatz von „Cublai“ ist dem Barock stärker verbunden als Mozarts Musik. Man merkt es etwa an den Bläsern: Es gibt zwar einige Stellen, in denen sie solistisch eingesetzt werden, aber über weite Strecken verwendet sie Salieri als Harmoniestimmen. J. v. S.: Er ist konservativer, würde ich sagen. U. W.: Dem galanten Stil näher als Mozart.

Salieri hatte blendende Kontakte zum Hochadel; man darf wohl anzunehmen, dass er politisch gut informiert war. Wie konnte es ausgerechnet ihm passieren, dass eines seiner Werke den Interessen des Hofes zuwiderlief und darum verschwinden musste? U. W.: Salieri hat wohl gehofft, damit durchzukommen, dass das Stück nicht explizit in Russland spielt, sondern am Hof des Khans in Peking. Vielleicht hat er sich aber auch einfach gedacht, falls die Oper jetzt nicht zur Aufführung gelangt, dann vielleicht eines Tages, wenn Russland kein Bündnispartner mehr ist. Große Sympathien schien Joseph II. für Russland ohnehin nicht zu hegen. Er hatte mit Katharina II. ein reines Zweckbündnis gegen das osmanische Reich geschmiedet. Der Pakt beruhte nicht etwa auf einer Zuneigung zu den Russen, im Gegenteil, Joseph hat das zaristische Russland mehr oder weniger verachtet, wegen eines Mangels an Aufgeklärtheit und des übertriebenen Prunks am Hof und der verarmten Bevölkerung. Das hat ihm missfallen.

Kublai Khan/Chinesische Darstellung ca. 16. Jhdt./UAO

Salieri und Casti haben womöglich schon in einem frühen Planungsstadium begriffen, dass sie sich damals keine Hoffnungen auf eine Aufführung machen konnten. Ein Beweis, dass das Stück der Zensurbehörde vorgelegt worden wäre, fehlt. Im Falle des Falles hätte die Zensur aber womöglich nicht nur verborgene Russland-Bezüge getadelt: In dieser Satire wird ganz offensichtlich ein Monarch der Lächerlichkeit preisgegeben, was seinerzeit verboten war. U. W.: Richtig. Der Khan wird in dem Stück als tumber Säufer dargestellt, das ist natürlich eine Herabwürdigung.

Sein Sohn Lipi wird auch nicht gerade schmeichelhaft dargestellt. U. W.: Ja, der Hellste ist er nicht. Sein Charakter ist aber auch von seinem Erzieher Posega geformt worden: Der hat Lipi so manipuliert, dass er nur ihm hörig ist.

Trotz der schrägen Figuren findet die zweiaktige Oper ein Happy End: Der cholerische Regent sieht ein, dass nicht sein Sohn, sondern sein Neffe Timur die schöne Prinzessin Alzima heiraten und der nächste Khan werden sollte. Wie beurteilen Sie das Niveau des Librettos? J. v. S.: Es ist ein sehr unterhaltsames und theaterwirksam. U. W.: Es ist genial. Ich würde sagen, Casti ist der bessere Librettist als Lorenzo Da Ponte. Es besitzt unglaublichen Sprachwitz, und ich denke, das hat auf Salieri einen starken Eindruck gemacht. Er hat das nicht einfach so runterkomponiert: Man merkt, es lag ihm am Herzen. Es gibt großartige Momente in dieser Partitur: Das Quartett Nummer 28 (Ti procuro e regno e sposo) zum Beispiel, kurz vor dem Happy End, hat mozartianische Qualitäten. Sehr ausdrucksstark ist auch das Duett von Alzima und Timur im ersten Akt (Deh perchè mi guardi e poi) komponiert: Man hört den Herzschlag der Prinzessin in der Musik, ihr Zittern und ihre Furcht. Sehr schön gestaltet ist außerdem Timurs Tenor-Arie am Beginn des Zweiten Akts (Quai grazie rendere) – sie hätte genauso gut von Mozart stammen können.

Bemerkenswerterweise ist ein Schriftstück erhalten, in dem Salieri seine eigene Oper bewertet. Einige Nummern finden dabei Lob, andere Tadel. Hart geht er dabei mit dem zweiten Finale ins Gericht: Es „verdient wenig musikalisches Lob, es ist ganz auf die Handlung abgestellt“. Warum hat Salieri das geschrieben? U. W.: Ich glaube, er hat sich bei einigen Nummern gedacht: Da muss der Text Vorrang vor der Musik haben. Wenn die Musik hier zu aufwendig gestaltet ist, zu viel Zeit benötigt, leidet der Text. Das Primat des Wortes hat in diesen Passagen also dramaturgische Gründe.

Ist es richtig, dass sechs Jahre nach der Entstehung von „Cublai“ noch ein Versuch unternommen wurde, das Werk auf die Bühne zu bekommen? U. W.: Das ist eine Vermutung, ein Beweis dafür ist nicht erhalten. Es gibt nur ein Indiz: Casti hat damals eine Schrift drucken lassen, die alle politischen Anspielungen und Russland-Bezüge in „Cublai“ abstreitet. Das glaubte ihm aber niemand. Die Vorlage für die Oper war Castis „Poema tartaro“ gewesen, das bereits dieselben Figuren auftreten ließ und klar den russischen Hof aufs Korn nahm. Hinter Castis Dementi von 1794 stand vermutlich der Wunsch, die Oper doch noch aufgeführt zu sehen. Entsprechende Pläne waren aber wohl nicht sehr weit gediehen.

Salieris „Cublai Kan“/die erste Seite des Autographs, das die Österreichische Nationalbibliothek mittlerweile (2024) komplett digitalisiert hat/Stretta

Kommen wir in die Gegenwart zurück: Würden Sie sich die Arbeit noch einmal antun, ein handschriftliches Opernmanuskript aufzuspüren, es in eine spielbare Partitur zu verwandeln und diese dann herauszugeben? U. W.: Wir haben „Cublai“ soeben nochmals neu herausgegeben, nun in der italienischsprachigen Fassung. Das war allerdings nicht mehr so aufwendig wie unsere erste Auseinandersetzung mit der Oper – diesmal gab es ja schon eine gedruckte Ausgabe und auch einen Klavierauszug. Ob ich mir eine solche Arbeit von Grund auf noch einmal antun würde? Ich hätte schon Interesse. Es ginge sich aber wohl zeitlich nicht mit meinem Job als Geschäftsführer von Stretta Music aus. Ich könnte es mir aber vorstellen, in der Rente bei Gelegenheit noch einmal so ein Projekt zu übernehmen. Die Arbeit ist schon sehr reizvoll. J. v. S.: „Cublai“ war nicht die erste Oper, die einer von uns beiden editiert hat. Ich hatte mich davor schon mit „Argenore“ von Wilhelmine von Bayreuth auseinandergesetzt und diese Opera seria auch dirigiert. U. W.: Und ich hatte davor bereits das Aufführungsmaterial einer Oper von Johann Christian Bach für das Würzburger Mozartfest erstellt. J. v. S.: Als Team haben wir aber das erste Mal bei „Cublai“ zusammengearbeitet und die Musik dann erfolgreich für das Mozartfest Würzburg einstudiert. (Unsere Edition der Oper wird im Juni 2025 erscheinen. Klavierauszug und Partitur zur Oper erscheinen Mitte Juni 2025 und können vorbestellt werden.) Red.: Christoph Irrgeher (12.03.2024)

.

.

Wie immer hat ein so umfangreicher Artikel bei uns viele Quellen. Dank vor allem an den Autor Timo Juoko Herrmann für seinen Artikel aus dem Booklet zur neuen Aufnahme (der zuvor bereits im Programmheft der Wiener Aufführung erschienen war). Dank an den Journalisten und Kollegen Paul Korenhof, dessen Rezension aus dem niederländischen Klassikmagazin opusklassiek übernehmen zu können. Dank an die Pressestelle des Theaters an der Wien (Andrea Gruber) für das Programmheft. Ebenso Dank an den Regisseur Ulrich Peters für seine wirklich sehr liebenswürdige, aufwendige Scan-Arbeit des Programmheftes und Fotobereitstellung zur Würzburger Aufführung 1998 (dazu auch seine website). Und schließlich Dank an die Online-Notenhändler Stretta Music für unsere Übernahme der Bemerkungen von Christophe Rousset zu Salieri und des Gespräches zwischen Christoph Irrgeher und den Stretta-Geschäftsführern und Herausgebern von „Kublai Khan“ Johan van Slageren und Udo Wessiepe, die 1998 diese Oper für Würzburg ausgegraben und aufgeführt hatten. G. H.

.

.

Literatur (Auswahl) zum Artikel von Timo Juoko Herrmann : Angermüller, Rudolph, „Cublai (Fassung Casti)“, in: Antonio Salieri (1750-1825) e il teatro musicale a Vienna, 2012. # Casti, Giovanni Battista, Opere di Giambattista Casti in un volume, 1838. # Corti, Mario, „Casti, Salieri e Pietro il Grande“, in: Slavia – rivista trimestrale di cultura, 29. Jahrgang, Nr. 4, 2020. # Hager, Manuela, „Virtuos, respektlos und satirisch: Der italienische Dichter Giovanni Battista Casti am Wiener Hof“, in: Mozart und Salieri – Partner oder Rivalen?, 2008. # Herrmann, Timo Jouko, Antonio Salieri – Eine Biografie, 2019. # Mosel, Ignaz von, Über das Leben und die Werke des Anton Salieri, 1827. # Rice, John A., Casti, Salieri, and Catilina: Political Tragicomedy during the French Revolution, 2016. # Salieri, Antonio, Cublai Gran Kan de Tartari. Opera Eroicomica [Partitur mit autographen Kommentaren, 2 Bde.], 1786-88. # Sorrenti, Francesco, „Sai di quanta forza / presso tutte le genti ognor sia stato / di guerra il dritte, e la ragion di Stato: rivoluzioni, complotti e autobiografismo negli ultimi drammi di G. B. Casti (1786-1796)“, in: La letteratura italiana e le arti, 2018. # Stendhal [d.i. Beyle, Marie-Henri], Promenades dans Rome, 1829.

Literatur (Auswahl) zum Artikel von Timo Juoko Herrmann : Angermüller, Rudolph, „Cublai (Fassung Casti)“, in: Antonio Salieri (1750-1825) e il teatro musicale a Vienna, 2012. # Casti, Giovanni Battista, Opere di Giambattista Casti in un volume, 1838. # Corti, Mario, „Casti, Salieri e Pietro il Grande“, in: Slavia – rivista trimestrale di cultura, 29. Jahrgang, Nr. 4, 2020. # Hager, Manuela, „Virtuos, respektlos und satirisch: Der italienische Dichter Giovanni Battista Casti am Wiener Hof“, in: Mozart und Salieri – Partner oder Rivalen?, 2008. # Herrmann, Timo Jouko, Antonio Salieri – Eine Biografie, 2019. # Mosel, Ignaz von, Über das Leben und die Werke des Anton Salieri, 1827. # Rice, John A., Casti, Salieri, and Catilina: Political Tragicomedy during the French Revolution, 2016. # Salieri, Antonio, Cublai Gran Kan de Tartari. Opera Eroicomica [Partitur mit autographen Kommentaren, 2 Bde.], 1786-88. # Sorrenti, Francesco, „Sai di quanta forza / presso tutte le genti ognor sia stato / di guerra il dritte, e la ragion di Stato: rivoluzioni, complotti e autobiografismo negli ultimi drammi di G. B. Casti (1786-1796)“, in: La letteratura italiana e le arti, 2018. # Stendhal [d.i. Beyle, Marie-Henri], Promenades dans Rome, 1829.

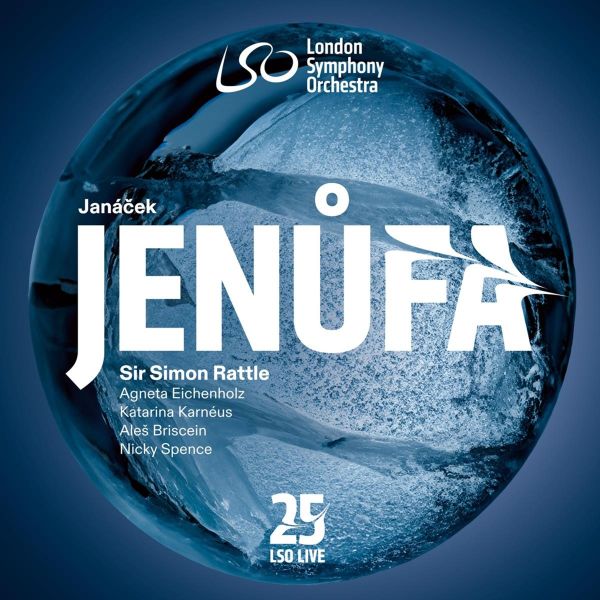

Auf dem Konzertpodium sind dem Werk gewisse Grenzen gesetzt. Die dramatischen Beziehungen zwischen den handelnden Personen können sich nicht so ausleben wie im Opernhaus. Tages- und Jahreszeiten spielen eine Rolle. Chöre treten nicht als Beiwerke sondern als Teil des Geschehens in Erscheinung. Ein kleines mährisches Dorf um die Jahrhundertwende mit seinen Bewohnern wird zur Bühne für Welttheater der ganz großen Gefühle zwischen Sehnsucht und Abgrund. Manche Momente verlangen nach dem bewegte Bild in einer szenischen Umgebung, um glaubhaft zu werden. Im Booklet finden sich Fotos von der Veranstaltung. Die Damen in langen Abendkleidern, die Herren in Anzügen mit Krawatten. So läuft in der Oper Jenufa niemand herum. Obwohl der Klang insgesamt sehr gut eingefangen ist, fehlt es vor allem in der großen mit Tänzen versetzten Chorszene im ersten Aufzug an räumlicher Präsenz. Die Wiedergabe wird dann etwas eng. Und, man muss das Werk sehr genau kennen, um an Lautsprechern oder unter Kopfhörern folgen zu können. Gesungen wird im originalen Tschechisch. Im Booklet gibt es zusätzlich nur eine englische Übersetzung. Wer eine deutsche Fassung benötigt, wird zum Beispiel bei Reclam fündig. Das Orchester selbst lässt nichts zu wünschen übrig. Rattle holt wunderbare Details heraus und spürt den volksliedhaften Inspirationen nach. Man könnte schwören, diese und jene Streicherklänge so noch nie gehört zu haben.

Auf dem Konzertpodium sind dem Werk gewisse Grenzen gesetzt. Die dramatischen Beziehungen zwischen den handelnden Personen können sich nicht so ausleben wie im Opernhaus. Tages- und Jahreszeiten spielen eine Rolle. Chöre treten nicht als Beiwerke sondern als Teil des Geschehens in Erscheinung. Ein kleines mährisches Dorf um die Jahrhundertwende mit seinen Bewohnern wird zur Bühne für Welttheater der ganz großen Gefühle zwischen Sehnsucht und Abgrund. Manche Momente verlangen nach dem bewegte Bild in einer szenischen Umgebung, um glaubhaft zu werden. Im Booklet finden sich Fotos von der Veranstaltung. Die Damen in langen Abendkleidern, die Herren in Anzügen mit Krawatten. So läuft in der Oper Jenufa niemand herum. Obwohl der Klang insgesamt sehr gut eingefangen ist, fehlt es vor allem in der großen mit Tänzen versetzten Chorszene im ersten Aufzug an räumlicher Präsenz. Die Wiedergabe wird dann etwas eng. Und, man muss das Werk sehr genau kennen, um an Lautsprechern oder unter Kopfhörern folgen zu können. Gesungen wird im originalen Tschechisch. Im Booklet gibt es zusätzlich nur eine englische Übersetzung. Wer eine deutsche Fassung benötigt, wird zum Beispiel bei Reclam fündig. Das Orchester selbst lässt nichts zu wünschen übrig. Rattle holt wunderbare Details heraus und spürt den volksliedhaften Inspirationen nach. Man könnte schwören, diese und jene Streicherklänge so noch nie gehört zu haben.

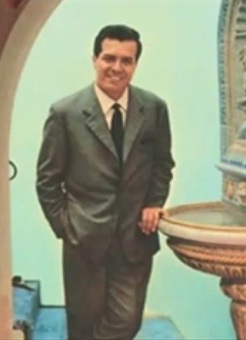

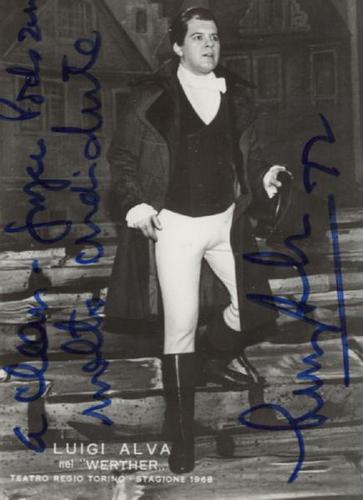

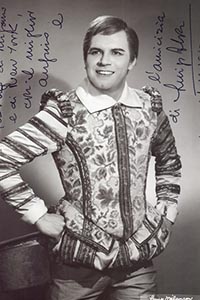

Luis Ernesto Alva y Talledo, wie er eigentlich hieß, wurde am 10. April 1927 in der peruanischen Hauptstadt Lima geboren und erhielt dort seine erste Ausbildung bei Rosa Mercedes de Morales. Bereits 1949 stand er in Peru in Zarzuelas auf der Bühne. In Italien setzte er dann seine Studien bei Emilio Ghirardini und Ettore Campogalliani fort, der später auch Lehrer von Mirella Freni und Luciano Pavarotti war. Bereits 1953 übernahm er – neben dem Protagonisten Ettore Bastianini – in einer NDR-Produktion von Puccinis „Tabarro“ die kleine Rolle des Liederverkäufers. Zwei Jahre später debütierte er an der Mailänder Scala als Paolino in Cimarosas „Il matrimonio segreto“. Der Erfolg war so durchschlagend, dass ihn die Intendanz kurz darauf als Partner der Callas im „Barbier von Sevilla“ (unter Carlo Maria Giulini) und als Ferrando in „Così fan tutte“ (unter Guido Cantelli) einsetzte.

Luis Ernesto Alva y Talledo, wie er eigentlich hieß, wurde am 10. April 1927 in der peruanischen Hauptstadt Lima geboren und erhielt dort seine erste Ausbildung bei Rosa Mercedes de Morales. Bereits 1949 stand er in Peru in Zarzuelas auf der Bühne. In Italien setzte er dann seine Studien bei Emilio Ghirardini und Ettore Campogalliani fort, der später auch Lehrer von Mirella Freni und Luciano Pavarotti war. Bereits 1953 übernahm er – neben dem Protagonisten Ettore Bastianini – in einer NDR-Produktion von Puccinis „Tabarro“ die kleine Rolle des Liederverkäufers. Zwei Jahre später debütierte er an der Mailänder Scala als Paolino in Cimarosas „Il matrimonio segreto“. Der Erfolg war so durchschlagend, dass ihn die Intendanz kurz darauf als Partner der Callas im „Barbier von Sevilla“ (unter Carlo Maria Giulini) und als Ferrando in „Così fan tutte“ (unter Guido Cantelli) einsetzte. Er selbst war bis 1989 als Sänger aktiv. Eine Karriere also, die sich über vier Jahrzehnte erstreckte, also relativ lange für einen Sänger seines Stimmfaches. Ich erinnere mich an seine verblüffte Reaktion, als ich ihn in einem Interview während der Berliner „Così“-Proben fragte, ob er sich vorstellen könne, in reiferem Alter ins Charakterfach zu wechseln, beispielsweise Herodes oder Mime zu singen. Sein stärkster Konkurrent im Fach des lirico-leggero, Ugo Benelli, ist später diesen Weg gegangen und hat seine Karriere damit um einige Jahre verlängern können. Alva zog sich aber keineswegs von der Oper zurück, war als Regisseur und zeitweise als Intendant in Lima und bis ins hohe Alter auch als Pädagoge in Mailand tätig.

Er selbst war bis 1989 als Sänger aktiv. Eine Karriere also, die sich über vier Jahrzehnte erstreckte, also relativ lange für einen Sänger seines Stimmfaches. Ich erinnere mich an seine verblüffte Reaktion, als ich ihn in einem Interview während der Berliner „Così“-Proben fragte, ob er sich vorstellen könne, in reiferem Alter ins Charakterfach zu wechseln, beispielsweise Herodes oder Mime zu singen. Sein stärkster Konkurrent im Fach des lirico-leggero, Ugo Benelli, ist später diesen Weg gegangen und hat seine Karriere damit um einige Jahre verlängern können. Alva zog sich aber keineswegs von der Oper zurück, war als Regisseur und zeitweise als Intendant in Lima und bis ins hohe Alter auch als Pädagoge in Mailand tätig. Eine auf DVD festgehaltene Aufführung von Haydns „Lo speziale“ (Lugano 1982) präsentiert den späten Alva in der Titelrolle, die im Allgemeinen den Spielbässen vorbehalten ist. Im Netz kann man noch eine Reihe weiterer interessanter Funde machen. So gibt es gleich drei Versionen des „Don Giovanni“: einen italienischen Fernsehfilm und zwei Live-Mitschnitte aus Neapel und Aix-en-Provence. Da sie im gleichen Zeitraum (1958-60) aufgenommen wurden und das Zeitalter des Regie-Theaters noch nicht angebrochen war, weisen die Interpretationen des Don Ottavio keine wesentlichen Unterschiede auf. Das sängerische Umfeld ist aber in allen Fällen interessant. Der attraktive Mario Petri (TV, Neapel) war damals ein führender Vertreter des Don Giovanni, den Gabriel Bacquier in Aix als dekadenten Rokoko-Wüstling gab. Die erfahrenen Mozart-Sänger Sesto Bruscantini (TV, Neapel) und Rolando Panerai (Aix) wechseln sich als Leporello ab, Teresa Stich-Randall (TV, Aix) als Donna Anna sowie Ilva Ligabue (Neapel) und Leyla Gencer (TV) als Donna Elvira vertreten die Frauenriege prominent. Eine besondere Entdeckung ist eine italienische Produktion von „Le nozze di Figaro“ aus den Kindertagen der Fernseh-Oper (1956) in der Inszenierung von Herbert Graf, in der Luigi Alva, hier noch in der ersten Blüte seiner Laufbahn, neben Heinz Rehfuß, Nicola Rossi-Lemeni, Marcella Pobbe und Rosanna Carteri als Basilio zu erleben ist. Selbstverständlich singt er die Arie von der Eselshaut und erfüllt die Partie mit stimmlichem Glanz und diskretem komödiantischem Witz.

Eine auf DVD festgehaltene Aufführung von Haydns „Lo speziale“ (Lugano 1982) präsentiert den späten Alva in der Titelrolle, die im Allgemeinen den Spielbässen vorbehalten ist. Im Netz kann man noch eine Reihe weiterer interessanter Funde machen. So gibt es gleich drei Versionen des „Don Giovanni“: einen italienischen Fernsehfilm und zwei Live-Mitschnitte aus Neapel und Aix-en-Provence. Da sie im gleichen Zeitraum (1958-60) aufgenommen wurden und das Zeitalter des Regie-Theaters noch nicht angebrochen war, weisen die Interpretationen des Don Ottavio keine wesentlichen Unterschiede auf. Das sängerische Umfeld ist aber in allen Fällen interessant. Der attraktive Mario Petri (TV, Neapel) war damals ein führender Vertreter des Don Giovanni, den Gabriel Bacquier in Aix als dekadenten Rokoko-Wüstling gab. Die erfahrenen Mozart-Sänger Sesto Bruscantini (TV, Neapel) und Rolando Panerai (Aix) wechseln sich als Leporello ab, Teresa Stich-Randall (TV, Aix) als Donna Anna sowie Ilva Ligabue (Neapel) und Leyla Gencer (TV) als Donna Elvira vertreten die Frauenriege prominent. Eine besondere Entdeckung ist eine italienische Produktion von „Le nozze di Figaro“ aus den Kindertagen der Fernseh-Oper (1956) in der Inszenierung von Herbert Graf, in der Luigi Alva, hier noch in der ersten Blüte seiner Laufbahn, neben Heinz Rehfuß, Nicola Rossi-Lemeni, Marcella Pobbe und Rosanna Carteri als Basilio zu erleben ist. Selbstverständlich singt er die Arie von der Eselshaut und erfüllt die Partie mit stimmlichem Glanz und diskretem komödiantischem Witz.

Später sind Sie in Repertoire übergegangen, das zwar weiterhin virtuos ist, aber mehr dramatisches Gewicht verlangt. Rollen wie Anna Bolena, Leonora in „Il trovatore“, Lucrezia Contarini in „I due Foscari“, Abigaille in „Nabucco“ und natürlich Norma. Wie haben Sie diese Entwicklung stimmlich und darstellerisch gemeistert?

Später sind Sie in Repertoire übergegangen, das zwar weiterhin virtuos ist, aber mehr dramatisches Gewicht verlangt. Rollen wie Anna Bolena, Leonora in „Il trovatore“, Lucrezia Contarini in „I due Foscari“, Abigaille in „Nabucco“ und natürlich Norma. Wie haben Sie diese Entwicklung stimmlich und darstellerisch gemeistert? Was sind aus rein vokaler Sicht die größten Herausforderungen beim Singen der Norma?

Was sind aus rein vokaler Sicht die größten Herausforderungen beim Singen der Norma?  Wenn Sie nur eine einzige Oper mit auf eine einsame Insel nehmen dürften, welche wäre es? Und wer ist Ihr Lieblingskomponist?

Wenn Sie nur eine einzige Oper mit auf eine einsame Insel nehmen dürften, welche wäre es? Und wer ist Ihr Lieblingskomponist?

Ein paar Worte zur Einführung:

Ein paar Worte zur Einführung:

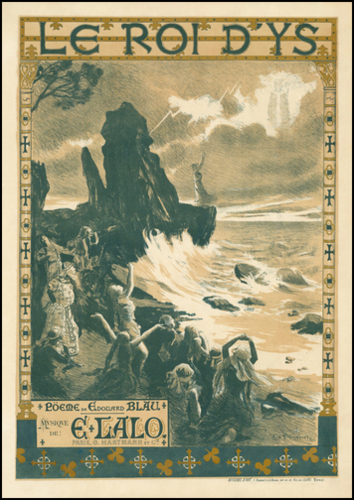

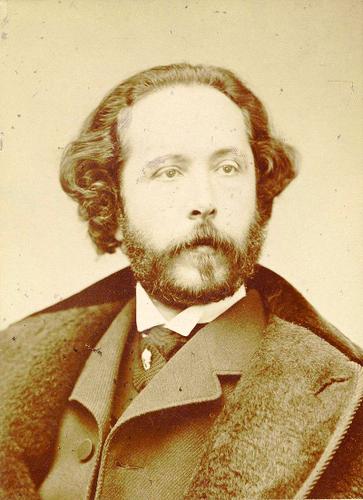

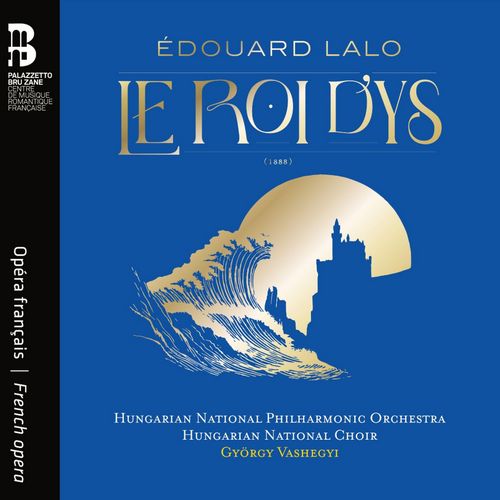

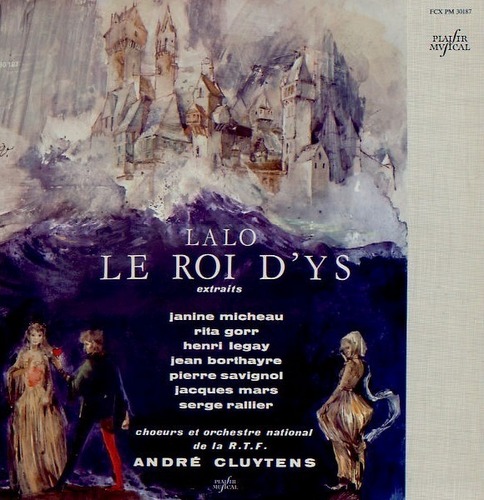

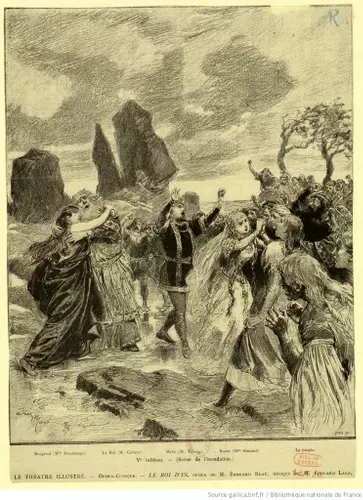

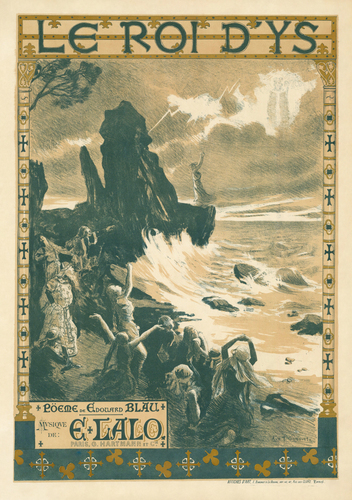

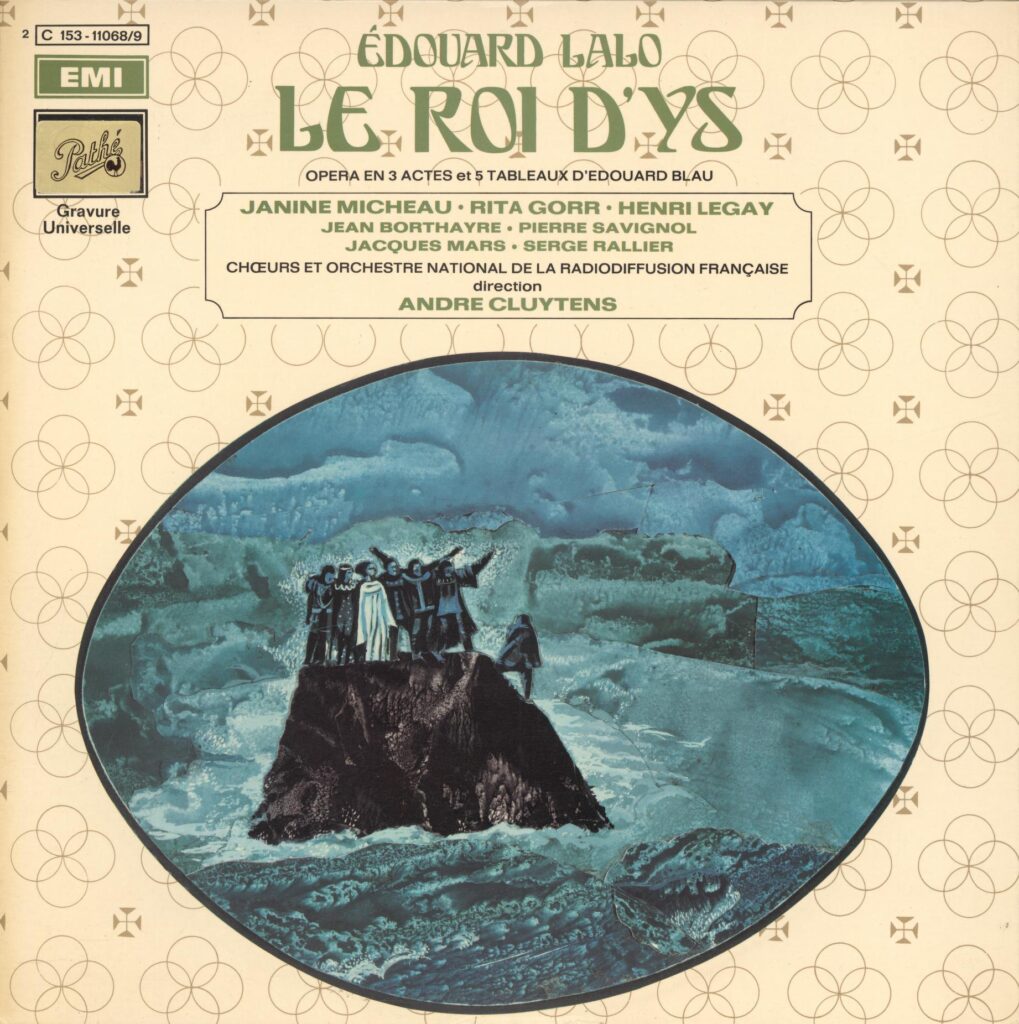

Obwohl die Oper kaum zwei Stunden dauert, bordet sie von dramatischen Situationen über: bretonische Feste, die übernatürliche Erscheinung des Heiligen Corentin, eine Hochzeit mit Orgelbegleitung, eine Flutwelle, deren tosende Wellen sehr eindrucksvoll wiedergegeben werden. Le Roi d’Ys hätte eine ambitionierte Inszenierung an der Pariser Oper verdient, die ihm zu Lalos Lebzeiten verwehrt blieb.

Obwohl die Oper kaum zwei Stunden dauert, bordet sie von dramatischen Situationen über: bretonische Feste, die übernatürliche Erscheinung des Heiligen Corentin, eine Hochzeit mit Orgelbegleitung, eine Flutwelle, deren tosende Wellen sehr eindrucksvoll wiedergegeben werden. Le Roi d’Ys hätte eine ambitionierte Inszenierung an der Pariser Oper verdient, die ihm zu Lalos Lebzeiten verwehrt blieb.

Und dann sind da

Und dann sind da  Als Kuriosum sei noch eine

Als Kuriosum sei noch eine

Nachdem die Oper 1878

Nachdem die Oper 1878 Das Werk enthielt wahrscheinlich eine große Arie für Karnac, eine weitere für den König, und möglicherweise eine Konfrontation zwischen Mylio und dem rebellischen Prinzen oder zwischen Margared und Mylio. Die Presse erwähnt – ohne Beweise – dass für den Anfang des zweiten Aktes ein ganzes Tableau geplant war, das Karnacs Armee zeigt, wie sie vom Heiligen Corentin in Stein verwandelt wird. In diesem Fall wäre der Siegeschor, der nun den Akt einleitet, nur das verkürzte Finale der fraglichen Szene. Die Ouvertüre, die die die Motive des Werkes vorstellt, deutet auf die Stretta des Duetts für Margared und Karnac im dritten Akt hin. Denn als die beiden Protagonisten den Vorplatz der Kapelle verlassen, in der die verhasste Hochzeit stattfindet, präsentiert das Orchester ein stürmisches Motiv, das das Ohr schon einmal gehört hat. Es ist jenes, das zu Beginn des Allegro der Ouvertüre erklingt, wo es sich durch äußerst gelungene melodische Erweiterungen auszeichnet und durchaus die ursprüngliche Musik für dieses Duett sein könnte, die später aus dramaturgischen Gründen gekürzt wurde. Nur eine wesentliche Änderung findet sich in der Autographen-Handschrift der Bibliothèque Nationale de France: Sie betrifft Änderungen an der Konfrontation zwischen Rozenn und Margared am Ende des ersten Tableaus des zweiten Aktes. Das ursprüngliche Libretto sah vor, dass der König und Mylio Margareds Schmähungen miterleben und sie verfluchen, während Rozenn sich zwischen die beiden Gruppen stellt und mit ihrem Arioso „Que ta justice fasse taire la plainte de ton coeur brisé“ die Gemüter zu beruhigen versucht.

Das Werk enthielt wahrscheinlich eine große Arie für Karnac, eine weitere für den König, und möglicherweise eine Konfrontation zwischen Mylio und dem rebellischen Prinzen oder zwischen Margared und Mylio. Die Presse erwähnt – ohne Beweise – dass für den Anfang des zweiten Aktes ein ganzes Tableau geplant war, das Karnacs Armee zeigt, wie sie vom Heiligen Corentin in Stein verwandelt wird. In diesem Fall wäre der Siegeschor, der nun den Akt einleitet, nur das verkürzte Finale der fraglichen Szene. Die Ouvertüre, die die die Motive des Werkes vorstellt, deutet auf die Stretta des Duetts für Margared und Karnac im dritten Akt hin. Denn als die beiden Protagonisten den Vorplatz der Kapelle verlassen, in der die verhasste Hochzeit stattfindet, präsentiert das Orchester ein stürmisches Motiv, das das Ohr schon einmal gehört hat. Es ist jenes, das zu Beginn des Allegro der Ouvertüre erklingt, wo es sich durch äußerst gelungene melodische Erweiterungen auszeichnet und durchaus die ursprüngliche Musik für dieses Duett sein könnte, die später aus dramaturgischen Gründen gekürzt wurde. Nur eine wesentliche Änderung findet sich in der Autographen-Handschrift der Bibliothèque Nationale de France: Sie betrifft Änderungen an der Konfrontation zwischen Rozenn und Margared am Ende des ersten Tableaus des zweiten Aktes. Das ursprüngliche Libretto sah vor, dass der König und Mylio Margareds Schmähungen miterleben und sie verfluchen, während Rozenn sich zwischen die beiden Gruppen stellt und mit ihrem Arioso „Que ta justice fasse taire la plainte de ton coeur brisé“ die Gemüter zu beruhigen versucht. Dies macht es leichter, einige von Margareds Zeilen zu verstehen, die sich direkt an den Mann richten, den sie liebt, und nicht an ihre Schwester: „Pars! Mylio, c’est là mon voeu suprême! / Pars! pour ne plus revenir!‘.

Dies macht es leichter, einige von Margareds Zeilen zu verstehen, die sich direkt an den Mann richten, den sie liebt, und nicht an ihre Schwester: „Pars! Mylio, c’est là mon voeu suprême! / Pars! pour ne plus revenir!‘.

Lalos Orchester

Lalos Orchester

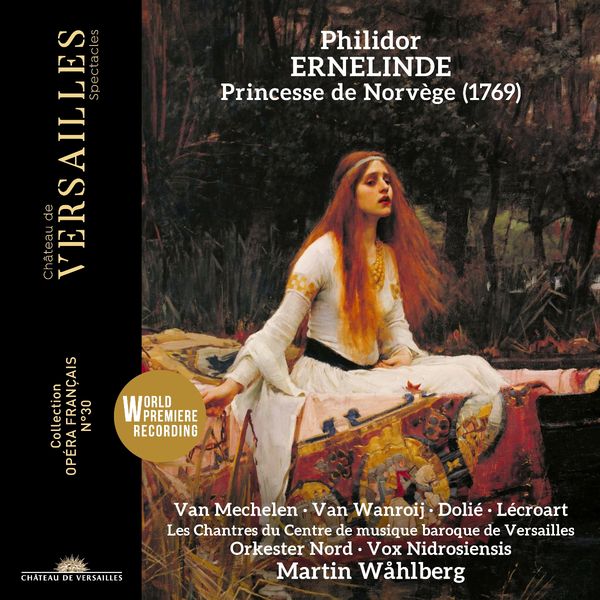

Im erklärenden Vorwort, das entgegen den Angaben auf der Rückseite des Covers nur in Englisch und Französisch abgedruckt ist, kommt der Dirigent selbst zu Wort. Nach seiner Überzeugung ergebe Mozarts Musik nur dann ihren vollen Sinn, wenn sie als Teil des gesamten dramatischen Gefüges erlebt werde, aus dem sie hervorgehe. Hinweise oder Anhaltspunkte für die aktuelle musikalische Umsetzung hätten sich in verschiedenen Quellen gefunden. Bei den Vorarbeiten sei man schließlich auch auf das Aufführungsmaterial gestoßen, das nach Einschätzung von Wåhlberg selten erforscht worden sei und in keiner der Urtext-Ausgaben Berücksichtigung gefundene habe. Es stamme aus dem Archiv des Theaters auf der Wieden, dem Uraufführungshaus und offenbare faszinierende Informationen. Es gebe Markierungen, Phrasierungs- und Bogenangaben, die die Partitur detailliert beschreiben würden und auch Hinweise darauf, wo Pausen, Pizzicato-Spiel und die Balance der Instrumente zu beachten seien, so der Dirigent.

Im erklärenden Vorwort, das entgegen den Angaben auf der Rückseite des Covers nur in Englisch und Französisch abgedruckt ist, kommt der Dirigent selbst zu Wort. Nach seiner Überzeugung ergebe Mozarts Musik nur dann ihren vollen Sinn, wenn sie als Teil des gesamten dramatischen Gefüges erlebt werde, aus dem sie hervorgehe. Hinweise oder Anhaltspunkte für die aktuelle musikalische Umsetzung hätten sich in verschiedenen Quellen gefunden. Bei den Vorarbeiten sei man schließlich auch auf das Aufführungsmaterial gestoßen, das nach Einschätzung von Wåhlberg selten erforscht worden sei und in keiner der Urtext-Ausgaben Berücksichtigung gefundene habe. Es stamme aus dem Archiv des Theaters auf der Wieden, dem Uraufführungshaus und offenbare faszinierende Informationen. Es gebe Markierungen, Phrasierungs- und Bogenangaben, die die Partitur detailliert beschreiben würden und auch Hinweise darauf, wo Pausen, Pizzicato-Spiel und die Balance der Instrumente zu beachten seien, so der Dirigent.

Das war alles ganz normal gegangen, und auch die großen Partien waren ganz normal gewachsen. Ich hatte nie Probleme beim Singen, nie Probleme mit den hohen Noten oder mit dem Volumen von Stimme oder Orchester, ich sang ganz einfach so, wie ich fühlte, und so war auch meine Darstellung. Aber dieses Mal an der Met: Ich hatte einfach Angst, Angst auch vor mir. Und dann ging es weiter. Die Angst blieb. Ich verkrampfte mich, fing an, technisch irgend etwas falsch zu machen. Vielleicht hätte ich da pausieren sollen und mich erst einmal finden sollen. Pausieren ist ja schwierig. Man hat ja Verträge, bis zu sieben, acht Jahre im Voraus. Aber das Syndrom der „verlorenen Unschuld“ ist ja vielen Sängern nur zu bekannt, wenn sie sich nach den ersten großen Erfolgen plötzlich in ganz veränderten Umständen wiederfinden. Dass Ängste zu Spannungen und Verkrampfungen führen ist vielen klar und dass man unter diesen Schwierigkeiten keine optimalen Leistungen bringen kann ja auch. Da kann man nicht einfach aussteigen. Und dann gibt man sich vielleicht auch nicht selber zu, dass man sich schlecht fühlt; man denkt: Ach, das geht vorüber, hab‘ dich nicht so. Dazu kam dann noch eine chronisch werdende Erkältung, die nicht fortgehen wollte. Und da blieb nichts weiter übrig, als eine Seption der Nasenscheidewand, was dann ein anderes Singen bedingte. Monate lang hatte ich vorher mit einer vereiterten Stirnhöhle gesungen, musste sogar meinen ‚Fidelio‘ in Berlin abbrechen – was man von mir nicht kannte. Ich war immer zuverlässig gewesen.“

Das war alles ganz normal gegangen, und auch die großen Partien waren ganz normal gewachsen. Ich hatte nie Probleme beim Singen, nie Probleme mit den hohen Noten oder mit dem Volumen von Stimme oder Orchester, ich sang ganz einfach so, wie ich fühlte, und so war auch meine Darstellung. Aber dieses Mal an der Met: Ich hatte einfach Angst, Angst auch vor mir. Und dann ging es weiter. Die Angst blieb. Ich verkrampfte mich, fing an, technisch irgend etwas falsch zu machen. Vielleicht hätte ich da pausieren sollen und mich erst einmal finden sollen. Pausieren ist ja schwierig. Man hat ja Verträge, bis zu sieben, acht Jahre im Voraus. Aber das Syndrom der „verlorenen Unschuld“ ist ja vielen Sängern nur zu bekannt, wenn sie sich nach den ersten großen Erfolgen plötzlich in ganz veränderten Umständen wiederfinden. Dass Ängste zu Spannungen und Verkrampfungen führen ist vielen klar und dass man unter diesen Schwierigkeiten keine optimalen Leistungen bringen kann ja auch. Da kann man nicht einfach aussteigen. Und dann gibt man sich vielleicht auch nicht selber zu, dass man sich schlecht fühlt; man denkt: Ach, das geht vorüber, hab‘ dich nicht so. Dazu kam dann noch eine chronisch werdende Erkältung, die nicht fortgehen wollte. Und da blieb nichts weiter übrig, als eine Seption der Nasenscheidewand, was dann ein anderes Singen bedingte. Monate lang hatte ich vorher mit einer vereiterten Stirnhöhle gesungen, musste sogar meinen ‚Fidelio‘ in Berlin abbrechen – was man von mir nicht kannte. Ich war immer zuverlässig gewesen.“

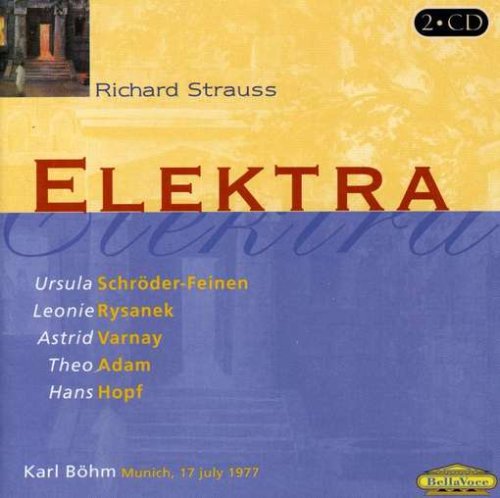

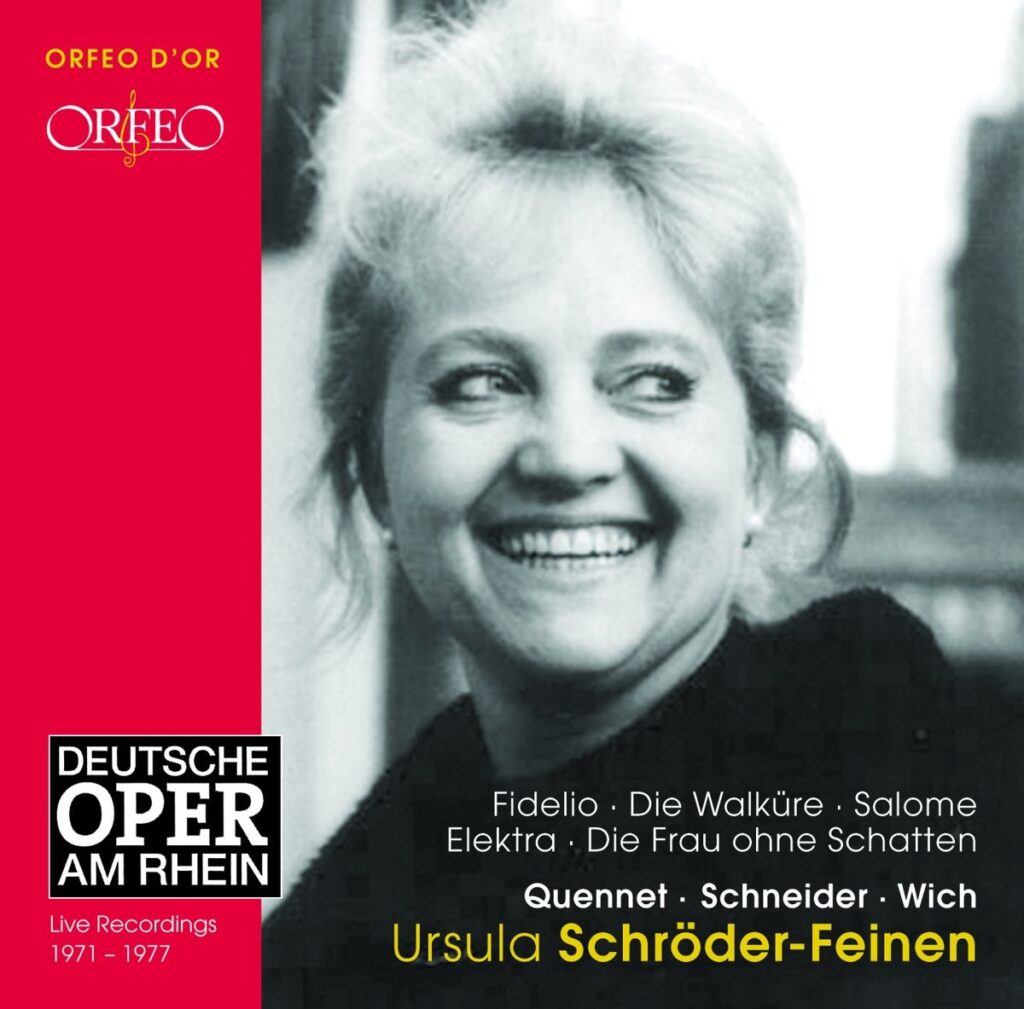

Anzumerken sind die vielen Live-Aufnahmen, die unter Sammlern kursieren, namentlich die vielen für den Dirigenten Günther Wich in Düsseldorf und NRW eigens mitgeschnittenen (so die

Anzumerken sind die vielen Live-Aufnahmen, die unter Sammlern kursieren, namentlich die vielen für den Dirigenten Günther Wich in Düsseldorf und NRW eigens mitgeschnittenen (so die