.

Anderorts wären diese Raritäten Anlass für ein Festival der französischen Oper. Zum Beispiel in Paris, wo der Palazzetto Bru Zane im Juni mit Francks Hulda und Saint-Saëns opéra comique Phryné sein neuntes Festival ausrichtet. An der Oper Dortmund ergibt es sich ganz zwanglos, dass an einem Wochenende zwei Opern mit komplizierter Werkgeschichte aufeinanderfolgen: die deutsche Erstaufführung von Ernest Guirauds fünfaktigem Drame lyrique Frédégonde (dazu an anderm Ort mehr) und Spontinis Fernand Cortez (in der sog. „Berliner Fassung“). Zweifellos eine Großtat. Zu verdanken der Phantasie und Initiative des Dortmunder Opernintendanten Heribert Germeshausen, der den kommenden Konwitschny-Ring mit derlei Raritäten schmückt. Dazu soll bald auch La Montagne noire, das 1895 an der Pariser Opéra uraufgeführte Hauptwerk der César Franck-Schülerin Augusta Holmès gehören.

.

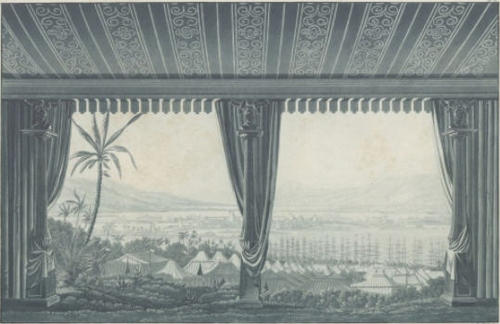

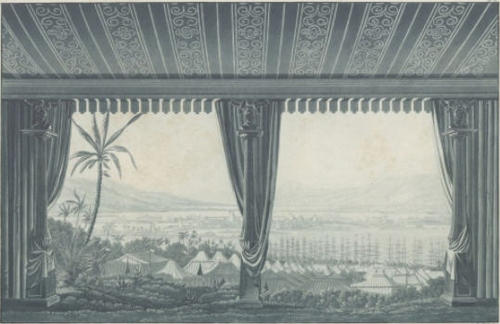

Friedrich Schinkel: Entwurf zu der Spontini-Oper „Fernand Cortez“, Potsdam 1828; Kupferstichkabinett, Staatliche Museen zu Berlin /[CC BY-NC-SA] )

Die Idee zur Komposition der Oper

Fernand Cortez verdankt sich einem Kompositionsauftrag, den Kaiser Napoleon I. nach der erfolgreichen Uraufführung von Gaspare Spontinis

La Vestale (1807) mit der Intention erteilte, seinen Spanienfeldzug durch ein Propagandastück vorzubereiten. Das Libretto von Victor-Joseph Etienne de Jouy basiert auf verschiedenen historiographischen und dramatischen Vorlagen und hat die Eroberung der Hauptstadt des Aztekenreiches Tenochtitlan durch den spanischen Feldherrn Hernan Cortez zum Gegenstand. Das in Paris verwahrte Autograph lässt erkennen, dass Spontini zunächst eine Urfassung des Librettos vertonte. Kurz vor Probenbeginn wurde jedoch durch den Innenminister eine Umarbeitung des Textes gefordert und unter Mitwirkung von Joseph-Alphonse d’Esménard durchgeführt, die insbesondere die ursprünglich vorgesehene Figur des Montezuma eliminierte.

In dieser ersten Fassung gelangte die Oper am 28. November 1809 zur Uraufführung. Die insgesamt ausgewogene Perspektive dieser Fassung, die die Glorifizierung der Eroberung und den teilnehmenden Blick auf die Situation der Eroberten gleichermaßen beinhaltet, hatte zur Folge, dass die gewünschte Propagandawirkung verfehlt wurde. Gleichwohl sorgte die prominent besetzte, durch spektakuläre Bühneneffekte angereicherte Produktion für gewisses Aufsehen und zog weitere Produktionen an europäischen Bühnen nach sich. Die von Spontini sorgfältig betreute, der Kaiserin gewidmete Drucklegung der Partitur erfolgte bei Imbault vermutlich knapp zwei Jahre nach der Uraufführung. Dass Fernand Cortez bereits in dieser ersten Fassung einen Ausnahmecharakter innerhalb der Opernproduktion der Zeit einnahm, bestätigte erst 2019 die erste moderne Wiederaufführung dieser Fassung in Florenz.

In dieser ersten Fassung gelangte die Oper am 28. November 1809 zur Uraufführung. Die insgesamt ausgewogene Perspektive dieser Fassung, die die Glorifizierung der Eroberung und den teilnehmenden Blick auf die Situation der Eroberten gleichermaßen beinhaltet, hatte zur Folge, dass die gewünschte Propagandawirkung verfehlt wurde. Gleichwohl sorgte die prominent besetzte, durch spektakuläre Bühneneffekte angereicherte Produktion für gewisses Aufsehen und zog weitere Produktionen an europäischen Bühnen nach sich. Die von Spontini sorgfältig betreute, der Kaiserin gewidmete Drucklegung der Partitur erfolgte bei Imbault vermutlich knapp zwei Jahre nach der Uraufführung. Dass Fernand Cortez bereits in dieser ersten Fassung einen Ausnahmecharakter innerhalb der Opernproduktion der Zeit einnahm, bestätigte erst 2019 die erste moderne Wiederaufführung dieser Fassung in Florenz.

Nach dem Sturz Napoleons nahm Spontini eine grundlegende Umarbeitung der Partitur vor, die am 28. Mai 1817 ihre höchst erfolgreiche Uraufführung erlebte. Neben Umstellungen und Ergänzungen, die etwa den Austausch des ersten und zweiten Aktes betreffen, ist diese zweite Fassung vor allem durch (Wieder-)Einführung der Figur des Aztekenkaisers Montezuma gekennzeichnet, deren Fehlen in der ersten Fassung beanstandet worden war. In dieser zweiten Fassung, deren Drucklegung bei Erard Ende 1817 oder Anfang 1818 abgeschlossen war, hielt sich die Oper bis 1844 auf dem Spielplan der Opéra und wurde zu einem international vielfach nachgespielten Erfolgsstück. Ihre Berliner Erstaufführung 1818 erfolgte bereits im zeitlichen Zusammenhang mit den Vertragsverhandlungen des preußischen Hofes mit Spontini, die im selben Jahr zu seiner Bestallung als Generalmusikdirektor führten.

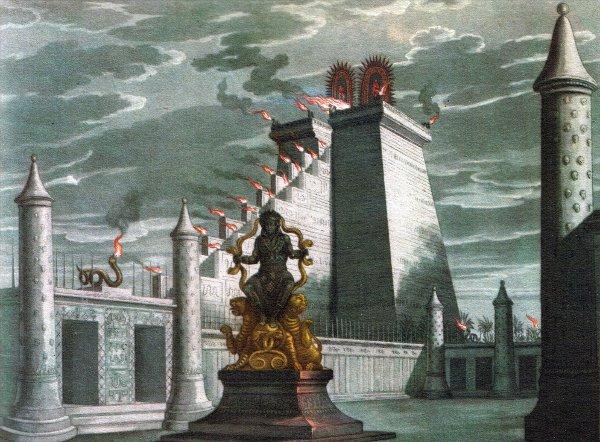

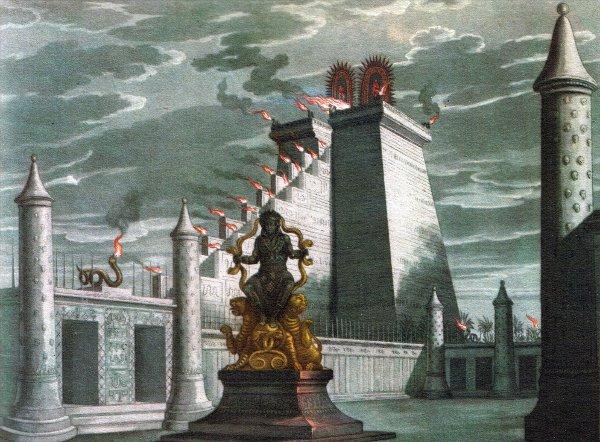

Friedrich Schinkel: Entwurf zu der Spontini-Oper „Fernand Cortez“, Kupferstichkabinett, Staatliche Museen zu Berlin / [CC BY-NC-SA] )

Für die in Dortmund gespielte dritte Fassung nahm Spontini in Berlin eine weitere Umarbeitung vor, die insbesondere die Einschaltung eines

„Denouement“, d.h. einer Szenenfolge zur Konfliktlösung, im dritten Akt betraf und 1824 in der Übersetzung von Johann Christoph May zur Erstaufführung gelangte. Diese Fassung wurde anscheinend nur in Darmstadt nachgespielt, allerdings lässt der 1825 erschienene Klavierauszug mit sorgfältig unterlegtem deutschem und französischem Text erkennen, dass Spontini diese Fassung auch für französische Bühnen als die nunmehr gültige ansah – trotzdem kommt es erst jetzt in Dortmund zu einer ersten Produktion. Eine vierte Fassung, die 1832 als solche angekündigt in Berlin und ein Jahr später auch in Dresden aufgeführt wurde, umfasste insbesondere die Einfügung einer Apotheose des Christentums am Schluss.

Fernand Cortez stellt damit diejenige Oper Spontinis dar, deren Bearbeitung ihn am längsten beschäftigte: Mit Unterbrechungen arbeitete er insgesamt 24 Jahre an der Partitur. Insbesondere die dritte und vierte Fassung dokumentieren dabei das Ringen um eine befriedigende Schlusslösung und erscheinen zugleich symptomatisch für die künstlerische Spätphase des Komponisten, die von erlahmender künstlerischer Inspiration und zugleich einem ins Extrem gesteigerten Perfektionismus geprägt war.

Dass in Dortmund erstmals die dritte Fassung in französischer Sprache aufgeführt werden kann, wäre vor einigen Jahren nicht möglich gewesen. Nach bisherigem Kenntnisstand war ihre musikalische Gestalt lediglich durch den von Spontini approbierten Klavierauszug dokumentiert, der 1825 in Leipzig bei Hofmeister erschienen ist. Aufgrund neuer Quellenfunde kann die 3. Fassung inzwischen als umfänglich dokumentiert gelten. So fand sich die als verschollen geltende Berliner Dirigierpartitur in den Beständen der Berliner Staatsbibliothek wieder. Allerdings weist sie erhebliche Bearbeitungsspuren auf, die zu einem Großteil auch die spätere 4. Fassung betreffen. Eine klare Unterscheidung der beiden Fassungen ist aufgrund dieser Quelle nicht immer möglich. Interessant ist in dieser Partitur die Unterlegung des deutschen Textes in lateinischer Current-Schrift – sicherlich handelt es sich bei dabei um ein Entgegenkommen an Spontini, der sich zeit seines Lebens schwer tat, die deutsche Schrift zu lesen.

„Atahualpa“: Schinkels Bühnenbild zu Spontinis „Fernand Cortez“ in berlin/ Wiki

Spontinis eifrigem Bemühen um engen Austausch mit dem europäischen Hochadel ist es zu verdanken, dass sich weitere Quellen zur 3. Fassung in Stockholm und Darmstadt finden ließen – beides Städte, in denen nach 1824 Neuproduktionen des Cortez angesetzt wurden. Nach Stockholm sandte Spontini eine Teilabschrift, die die neu bearbeiteten Teile des 3. Akts umfasst und vom selben Kopisten stammt wie die Berliner Dirigierpartitur. Etwas irreführend ist die autographe Aufschrift „composé pour le théatre royal de Suède par moi Spontini 1824“: wohl eine Schmeichelei, denn zweifellos war die Überarbeitung primär in Erfüllung seiner Dienstpflichten als preußischer Generalmusikdirektor entstanden. Der Stockholmer Librettodruck von 1826 zeigt allerdings, dass letztlich doch die 2. Fassung in schwedischer Übersetzung gespielt wurde. Folglich weist die aus Berlin übersandte Teilabschrift keine Bearbeitungsspuren auf und dürfte folglich Spontinis ursprüngliche Konzeption der 3. Fassung exakt wiedergeben. Da auch der Klavierauszug abgesehen von wenigen kurzen Kürzungen exakt mit der Stockholmer Abschrift übereinstimmt, bietet sich für den Herausgeber eine ungewöhnlich komfortable Situation.

Tatsächlich gespielt wurde die 3. Fassung 1825 in Darmstadt, allerdings wurden die Aufführungsmaterialien im 2. Weltlkrieg zerstört. Jedoch hat sich im Hessischen Staatsarchiv Darmstadt ein handschriftlicher Entwurf zu dem „Nouveau denouement“ des 3. Akts mit autographen Zusätzen erhalten. Aus dem Begleitschreiben geht hervor, dass es Spontinis Anliegen war, dem Hof die neue Fassung zur Kenntnis zu bringen und sie nachfolgend auch in Frankreich zu verbreiten:

Spontini: „Fernand Cortez“ – der Komponist Gaspare Spontini/ Wikipedia

„In Respektierung der Gewohnheiten des Großherzogs wage ich es nicht, ihm die Musik des neuen Denouements des Cortez direkt zukommen zu lassen, aber ich bitte Sie, Herr Baron, ihm die beigefügten französischen und deutschen Texte zu übermitteln. […] Für Frankreich, wenn man es dort eines Tages übernehmen möchte, werden Jouy oder andere meine Verse leicht korrigieren können, für die ich keinerlei Stolz hege.“

Bereits in den Reaktionen auf die Premiere der zweiten Fassung in Paris war der allzu abrupte, als missglückt empfundene Schluss der Oper kritisiert worden, der in den kuriosen Worten des Cortez gipfelt: «Montézuma, pardonne-moi ma gloire; C’est ta seule amitié que je veux conquérir». Gegenüber König Friedrich Wilhelm III. behauptete der für seine Eitelkeit bekannte Spontini zwar, dass insbesondere das entfallene Schlussballett die Änderung nötig gemacht habe, aber es besteht kein Zweifel, dass ein dramaturgischer Patzer der zweiten Fassung behoben werden sollte, den ein Berliner Rezensent so beschrieb: „Weshalb Amazily, statt sich wie sonst für den gefangenen Bruder ihres Geliebten in die Hände des wüthenden Oberpriesters zu liefern, nun dem Cortez wie eine Brieftaube voranflog, um dem Montézuma zu melden, daß der spanische General im Anmarsch und guten Humors sei – über diesen unbegreiflichen Fehler in der zweiten Gestaltung wissen wir keine Rechenschaft zu geben. Ein so matter Schluss konnte auch der Musik nicht günstig sein.“

Betrachtet man Spontinis Überarbeitung genauer und vergleicht sie mit der 1. Fassung, so zeigt sich, dass er eine für ihn typische modulare Bearbeitungstechnik wählte. In den allermeisten Fällen wird das Dénouement aus existierenden Abschnitten zusammenmontiert, wobei Spontini lediglich die Arie Oberpriesters zu einem Duett mit Amazily erweiterte und einige Übergänge neu komponierte, so dass die maliziöse Bemerkung eines Rezensenten nicht ganz von der Hand zu weisen ist: «In diesem umgearbeiteten Akt des Cortez ist Alles neu, nur die Musik nicht.» Dennoch nicht zu unterschätzen ist der Zugewinn an dramaturgischer Stringenz gegenüber der zweiten Fassung – um den Preis allerdings einer deutlichen Ausdehnung dieses Bildes, das sich damit den Dimensionen der ersten Fassung annäherte, wo sich seine Handlungselemente innerhalb des gesamten dritten Akts entfalten konnten. Um diese Längen zu kompensieren, setzte Spontini auf spektakuläre Bühneneffekte wie insbesondere die Sprengung der Tempelrückwand und den Ausblick auf das brennende Mexiko.

Einem Brief Spontini an den Kronprinzen zur 4. Fassung von 1832 ist eine interessante zusätzliche Erklärung für die neue Schlussgestaltung zu entnehmen: „Den Brand der Stadt Mexiko, den ich in Berlin seinerzeit eingefügt habe, um dem großmütigen preußischen Thronfolger die sublime Heldentat des Brandes von Moskau in Erinnerung zu bringen, habe ich, da er nicht die Zustimmung des Königs fand, im 3. Akt gestrichen.“ Der Brand Moskaus hatte auf die Zeitgenossen großen Eindruck gemacht und war als militärischer Erfolg Preußens propagiert worden, obwohl es sich offenkundig um einen Sabotageakt gehandelt hatte. Im Zuge der politischen Annäherung Friedrich Wilhelms III. an Russland wurde dieser Bezug allerdings problematisch und ist wohl deshalb vom König beanstandet worden.

Der Autor: Klaus Pietschmann/Foto Musikwissenschaft Uni Mainz

Die Oper sollte Spontini noch etliche weitere Jahre beschäftigen und erst mit der 4. Fassung zu einem Abschluss gelangen. Die Arbeit an Fernand Cortez erscheint damit in einer nicht nur chronologischen Nähe zu Agnes von Hohenstaufen, die ebenfalls das Ergebnis eines langwierigen, im Dezember 1826 mit der Auswahl des Librettos einsetzenden und 1837 mit der Uraufführung der dritten Fassung endenden Prozesses war. Symptomatisch erscheint dabei, dass Spontini selbst gerade diese aus mühevollen Kraftakten hervorgegangenen Werke für seine besten hielt: Während er Richard Wagner gegenüber Agnes von Hohenstaufen als sein Meisterwerk bezeichnete, versuchte er 1840 auf gerichtlichem Wege durchzusetzen, dass die Pariser Opéra für die Wiederaufnahme des Fernand Cortez auf den überarbeiteten dritten Akt zurückgreifen und diesen neu in Szene setzen sollte. Aufschlussreich ist der Gerichtsprozess, dessen Umstände zu den spektakulären Theaterskandalen im Paris des 19. Jahrhunderts zählen, auch hinsichtlich Spontinis eigener Beurteilung der beiden Berliner Fassungen. Während nämlich in Berlin und Dresden (sowie später auch in Prag, Mainz, Rostock und New York, wohin das Dresdner Material verliehen wurde) die vierte Fassung ohne erkennbaren Widerspruch des Komponisten weitergespielt wurde, war es in Paris die dritte, deren Einstudierung er noch 1840 durchsetzen wollte. Somit ist in Dortmund zu erleben, was Spontini einst dem Pariser Publikum zugedacht hatte. Klaus Pietschmann

.

.

Und nun Rolf Fath zur Aufführung in Dortmund: Auf Anhieb fasziniert ist man von Fernand Cortez und Spontinis perfekt auskalkulierter Dramaturgie, mit der er Chor und Solisten, Handlung und Zustandsbeschreibung im ersten Akt in einen großen Block fasst: Das Terzett der drei in mexikanischer Gefangenschaft befindlichen Spanier, das durch Sungho Kim als Alvar geadelt wird, die Einwürfe des Rache fordernden Oberpriesters der Mexikaner, die Szenen der zu ihrem Volk zurückgekehrten Amazily, ihr Duett mit dem Bruder Télasco und das Erscheinen Montezumas. Das ist packend, hat Verve und ist großartig strukturiert und wurde von Motonori Kobayashi, trotz seines kurzfristen Einspringens, bezwingend umgesetzt.

Spontinis „Fernand Cortez“ in Dortmund/ Szene/ Foto wie oben Björn Hickmann

Im Gegensatz zur Frédégonde war der von Napoleon beauftragte Fernand Cortez ou L‘ Conquête de Mexique ein ausgesprochener Renner, dessen Erfolg sich nach dem bescheidenen Erfolg der Pariser Uraufführung von 1809 mit jeder Revitalisierung, der Spontini seine Opéra unterzog, steigerte: in einer zweiten Fassung 1819 in Paris, zum dritten Mal 1824 in Berlin vier Jahre nach seinem Amtsantritt als preußischer Generalmusikdirektor sowie in einer vierten und letzten Fassung 1832 abermals in Berlin. Dortmund kündigte Fernand Cortez oder Die Eroberung von Mexiko als „Erstaufführung der 3. Fassung in französischer Sprache“ an, – die Berliner Fassung erklang an der Berliner Hofoper in der deutschen Übersetzung von Johann Christoph May und wurde nun (leider) in Dortmund in Französisch gesungen – was den vor dem Dickicht der Fassungen zurückschreckenden Besucher nicht über Gebühr belasten soll.

Wie bereits im Artikel zur modernen Erstaufführung des Werkes in Florenz 2020 (auf DVD und CD bei Dynamic) ausgiebig dargelegt war Spontini der Stratege der tableaux vivants, großformatiger Festaufzüge, gestützt von einem Klanggepräge, dessen raumgreifende Dramaturgie Einfluss auf andere Komponisten bis hin zu Wagner hatte. In diesem Zusammenhang wird oft der Maometto Rossinis, der den italienischen Fernando Cortez 1820 In Neapel gab, genannt, wie man denn überhaupt hinter der Folie aus spanischen-mexikanischen Lagern und der chorisch-solistisch verzahnten Rhetorik immer wieder Rossinis serias zu hören meint.

Die Oper ist kurz. Gerademal etwas über zwei Stunden. (..) Die eigentliche Hauptfigur ist hier iun Dortmund nicht Cortez, der nur eine große Szene und Arie am Ende des zweiten Aktes hat, die Mirko Roschkowski, der ein Cortez von gemütlicher Ausstrahlung ist, mit der richtigen Stimme und Farbe für diese Partie gibt. Die angesagte Indisposition zwang ihn im dritten Akt zu gesanglichen Ausflüchten. Die eigentliche Hauptfigur ist die mexikanische Prinzessin. Regisseurin Eva-Maria Höchmayr streicht den auch auf dem Zwischenvorhang den Namen Cortez durch, ersetzt ihn zuerst durch Amazily und schließlich durch deren historische Entsprechung Malinche, die Cortez als Übersetzerin und Sprachrohr diente, seine Geliebte und Mutter eines gemeinsamen Sohnes wurde. Malinches bzw. Amazilys Sprachbegabung wird verdeutlicht, indem französische Ausdrücke durch spanische und mexikanische Übersetzungen überschrieben werden. In Ralph Zegers Goldkammer ist Amazily allgegenwärtig, mit weiß gekalktem Gesicht immer eine Außenseiterin, die sich verwandelt, je nachdem ob sie bei den Spaniern oder ihrem eigenen weilt, wo sie, wie Montezuma und Télasco, das prächtige Federdiadem trägt (Kostüme: Miriam Grimm), dabei leidensfähig und bereit, sich für ihr Volk das Herz aus dem Leib zu reißen. Der Französin Melody Louledjian mag für die großen Ensemble die sieghafte Stimme fehlen, doch ihr farbiger Sopran trägt ausgezeichnet, sie versteht es mit perfekter Diktion und gesanglicher Gestik die Figur zu vermitteln und ihrer Arie im zweiten Akt die nötige Dramatik einzuhauchen. Mandla Mndebele singt den friedliebenden Montezuma mit breitem Ebenmaß, Danis Velev ist ein ausgesprochen eleganter Oberpriester, James Lees Télasco bleibt etwas verwaschen. In weiteren Partien traten auf: Moralès/Morgan Moody, Prisonniers: Jorge Carlo Moreno und Ian Sidden, 1er officier espagnol: Błażej Grek, 2ème officier espagnol: Carl Kaiser, Un marin espagnol: Jaeyoun Kim.

Spontinis „Fernand Cortez“ in Dortmund/ Szene/ Foto Björn Hickmann

Höchmayr zeigt eine entgrenzte Situation, in der die feine Abendgesellschaft ihre Anzüge und Kostüme verliert, sich in Unterwäsche und mit blutigen Händen durch die spanisch-mexikanischen Konfrontationen quält, Cortez als einziger mit historischer Halskrause im Glaskasten sitzt, Kreuze geschleppt werden und Eroberer aller Länder und Epochen auftauchen, wenn die Spanier vom Sieg träumen, was der auch diesem Abend reduzierte Dortmunder Opernchor recht gut vermittelte (08. 05. 2022/ Fotos folgen). Rolf Fath

.

.

(Beitrag aus dem Programmheft zur Aufführung an der Oper Dortmund im Juni 2022, mit sehr freundlicher Genehmigung des Autors; Klaus Pietschmann ist Professor an der Uni Mainz im Fachbereich Musikwissenschaft: Foto oben: Spontinis „Fernand Cortez“ in Dortmund/ Szene/ Foto Björn Hickmann)

.

Eine vollständige Auflistung der bisherigen Beiträge findet sich auf dieser Serie hier.

Mit der Aufnahme von

Mit der Aufnahme von

PS.:

PS.:

IMDB fährt fort: „Um die abenteuerlichen Aspekte der Handlung zu betonen, anstatt sie als Hintergrund zu belassen, wurden wichtige Änderungen an der Partitur vorgenommen, wobei Buckner und Florey diejenigen Aspekte eliminierten, die nicht zur Entwicklung der Handlung beitrugen. Die Musik unterstreicht die Handlung, zum Beispiel wenn ein einsamer Reiter die Rebellen zum ersten Angriff auf die französische Eisenbahnlinie aufruft, um die Gefangenen von Riff zu befreien. Die Ereignisse entwickeln sich während der musikalischen Nummern: Wüstenaufnahmen zeigen die subjektive Fantasie der Heldin, während die moralischen Instinkte eines französischen Beamten während eines patriotischen Tanzes zum Vorschein kommen. Buckner und Florey verwandelten die weibliche Hauptrolle in eine professionelle Sängerin anstelle des verliebten Mädchens aus der Operette. Der Humor wurde überarbeitet, indem ein amerikanischer Reporter hinzugefügt wurde, dessen „Scoops“ ständig von einem verweichlichten französischen Regierungsbeamten zensiert werden – eine spitzbübische Anspielung auf das Hays-Büro, aber auch eine unbeabsichtigte Vorahnung des Schicksals des Films durch die Zensurbehörden. Trotz der Zusammenarbeit an dem neuen Drehbuch wurden die Drehbuchautoren im Abspann nicht erwähnt. Der Hauptdarsteller der neuen Version von The Desert Song war eigentlich schon einige Jahre zuvor ausgewählt worden, nach zwei Probeaufnahmen Anfang 1939. Die erste war unter seinem richtigen Namen Stanley Morner, die zweite unter seinem neuen Namen Dennis Morgan. Es wurden keine anderen Schauspieler für die Hauptrolle getestet, und Dennis Morgan sollte Warners führender Star der 1940er Jahre werden.“

IMDB fährt fort: „Um die abenteuerlichen Aspekte der Handlung zu betonen, anstatt sie als Hintergrund zu belassen, wurden wichtige Änderungen an der Partitur vorgenommen, wobei Buckner und Florey diejenigen Aspekte eliminierten, die nicht zur Entwicklung der Handlung beitrugen. Die Musik unterstreicht die Handlung, zum Beispiel wenn ein einsamer Reiter die Rebellen zum ersten Angriff auf die französische Eisenbahnlinie aufruft, um die Gefangenen von Riff zu befreien. Die Ereignisse entwickeln sich während der musikalischen Nummern: Wüstenaufnahmen zeigen die subjektive Fantasie der Heldin, während die moralischen Instinkte eines französischen Beamten während eines patriotischen Tanzes zum Vorschein kommen. Buckner und Florey verwandelten die weibliche Hauptrolle in eine professionelle Sängerin anstelle des verliebten Mädchens aus der Operette. Der Humor wurde überarbeitet, indem ein amerikanischer Reporter hinzugefügt wurde, dessen „Scoops“ ständig von einem verweichlichten französischen Regierungsbeamten zensiert werden – eine spitzbübische Anspielung auf das Hays-Büro, aber auch eine unbeabsichtigte Vorahnung des Schicksals des Films durch die Zensurbehörden. Trotz der Zusammenarbeit an dem neuen Drehbuch wurden die Drehbuchautoren im Abspann nicht erwähnt. Der Hauptdarsteller der neuen Version von The Desert Song war eigentlich schon einige Jahre zuvor ausgewählt worden, nach zwei Probeaufnahmen Anfang 1939. Die erste war unter seinem richtigen Namen Stanley Morner, die zweite unter seinem neuen Namen Dennis Morgan. Es wurden keine anderen Schauspieler für die Hauptrolle getestet, und Dennis Morgan sollte Warners führender Star der 1940er Jahre werden.“

Ein paar Jahre jünger als von Tilzer ist der 1887 in New York geborene

Ein paar Jahre jünger als von Tilzer ist der 1887 in New York geborene  Auf zwei CDs gibt es

Auf zwei CDs gibt es  Der 1887 im westungarischen Nagykanizsa geborene Romberg, eigentlich Rosenberg, war, nachdem er u.a. in Wien bei Heuberger studiert hatte, 1909 nach Amerika ausgewandert, wo er in New York zuerst Erfolge als Caféhaus-Pianist hatte, 1914 als Hauskomponist der Shubert Brothers in die Fußstapfen von Hirsch trat und spätestens ab den 1920er Jahren mit rund 60 Bühnenwerken eine feste Größe am Broadway und in den 30er Jahren vorübergehend als Filmkomponist in Hollywood wurde. Rombergs europäisches Erbe erfüllte nicht nur bei seiner Alt-Heidelberg- Adaption The Student Prince oder der Operette über Franz Schubert The Blossom Time die amerikanische Sehnsucht nach der Alten Welt. In seinem 50. Musical

Der 1887 im westungarischen Nagykanizsa geborene Romberg, eigentlich Rosenberg, war, nachdem er u.a. in Wien bei Heuberger studiert hatte, 1909 nach Amerika ausgewandert, wo er in New York zuerst Erfolge als Caféhaus-Pianist hatte, 1914 als Hauskomponist der Shubert Brothers in die Fußstapfen von Hirsch trat und spätestens ab den 1920er Jahren mit rund 60 Bühnenwerken eine feste Größe am Broadway und in den 30er Jahren vorübergehend als Filmkomponist in Hollywood wurde. Rombergs europäisches Erbe erfüllte nicht nur bei seiner Alt-Heidelberg- Adaption The Student Prince oder der Operette über Franz Schubert The Blossom Time die amerikanische Sehnsucht nach der Alten Welt. In seinem 50. Musical

In dieser ersten Fassung gelangte die Oper am 28. November 1809 zur Uraufführung. Die insgesamt ausgewogene Perspektive dieser Fassung, die die Glorifizierung der Eroberung und den teilnehmenden Blick auf die Situation der Eroberten gleichermaßen beinhaltet, hatte zur Folge, dass die gewünschte Propagandawirkung verfehlt wurde. Gleichwohl sorgte die prominent besetzte, durch spektakuläre Bühneneffekte angereicherte Produktion für gewisses Aufsehen und zog weitere Produktionen an europäischen Bühnen nach sich. Die von Spontini sorgfältig betreute, der Kaiserin gewidmete Drucklegung der Partitur erfolgte bei Imbault vermutlich knapp zwei Jahre nach der Uraufführung. Dass Fernand Cortez bereits in dieser ersten Fassung einen Ausnahmecharakter innerhalb der Opernproduktion der Zeit einnahm, bestätigte erst 2019 die erste moderne Wiederaufführung dieser Fassung in Florenz.

In dieser ersten Fassung gelangte die Oper am 28. November 1809 zur Uraufführung. Die insgesamt ausgewogene Perspektive dieser Fassung, die die Glorifizierung der Eroberung und den teilnehmenden Blick auf die Situation der Eroberten gleichermaßen beinhaltet, hatte zur Folge, dass die gewünschte Propagandawirkung verfehlt wurde. Gleichwohl sorgte die prominent besetzte, durch spektakuläre Bühneneffekte angereicherte Produktion für gewisses Aufsehen und zog weitere Produktionen an europäischen Bühnen nach sich. Die von Spontini sorgfältig betreute, der Kaiserin gewidmete Drucklegung der Partitur erfolgte bei Imbault vermutlich knapp zwei Jahre nach der Uraufführung. Dass Fernand Cortez bereits in dieser ersten Fassung einen Ausnahmecharakter innerhalb der Opernproduktion der Zeit einnahm, bestätigte erst 2019 die erste moderne Wiederaufführung dieser Fassung in Florenz.