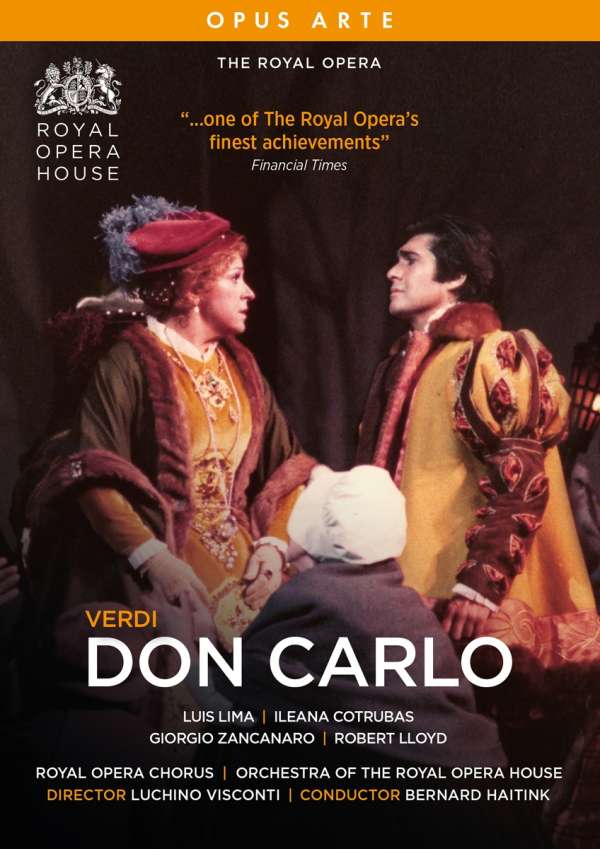

Längst vorbei sind die Zeiten, da man im Sofioter Opernhaus eine Madama Butterfly erlebte, in der die Titelrolle von einer Russin auf Russisch, der Pinkerton von einem Italiener auf Italienisch und der Chor auf Bulgarisch sangen und die Regie den verrückten Einfall hatte, Butterfly ihren Ex-Geliebten in einer Bodenvase suchen zu lassen. Ideologische Verblendung, die alles Metaphysische verdammte, zwang damals im Don Carlo den Infanten zum Selbstmord, und Wagner war in kommunistischer Zeit ein Unbekannter, ebenso Richard Strauss, was alles nicht mehr wahr ist, denn ausgerechnet im fernen Bulgarien kann man nun erstklassige Aufführungen in deutscher Sprache erleben, und ausgerechnet ein Genueser Label macht es dem deutschen Publikum möglich, musikalisch erstklassige Aufführungen in von Ideologie und Demontage freier szenischer Umsetzung zu genießen. 2013 erlebte mit der Götterdämmerung der letzte Tag des Ring-Zyklus seine Premiere, und nun ist die DVD erhältlich, zwar „nur“ in der um einige Instrumente reduzierten Fassung von Gotthold Ephraim Lessing, der nichts mit dem deutschen Dichter zu tun hat, was man aber nicht als Manko erlebt.

Die Bühne von Nikolay Panayotov lebt von kraftvollen, wechselnden Farben und geometrischen Figuren, so dem Halbkreis als Symbol eines zerbrochenen Ringes, von Zylindern, und auch Requisiten wie der Kahn Siegfrieds folgen diesem Einfall. Manchmal wirkt das auch komisch, so wenn die Nornen wie lebende Strickliesel aussehen, aus deren Kopf sich das unendliche Seil entwickelt. Rot steht natürlich für das Feuer, auch das die Götter und Walhall verzehrende, ein blauer Strahl und die Farbe des Rheins stehen für Natur und Hoffnung. Die Kostüme sind überaus üppig, für Gunther so bunt wie das eines Narren, die der Mannen machen diese zu riesigen Totenvögeln, Brünnhilde hat offensichtlich Teile der schimmernden Wehr zu Haarschmuck umgearbeitet. Respektvoll geht die Regie von Plamen Kartaloff mit den Solisten um, sicherlich in dem Bewusstsein, dass sie schier Übermenschliches zu leisten haben. Ein sehr schöner Einfall ist die Versöhnung zwischen Brünnhilde und Gutrune, die sich in einer langen Umarmung kundtut. Sämtliche weiblichen Mitwirkenden sind von außergewöhnlicher Schönheit, so dass die Rheintöchter in Trikots nichts Peinliches an sich haben, eher schon, dass sie unentwegt, und sie tauchen oft auf, auf Trampolins herumhopsen müssen.

Bulgarien ist bekannt als Lad der gesunden, kraftvollen Stimmen, und die kann man in dieser Produktion auch antreffen. Yordanka Derilovas einziges Manko ist, dass man sie zu einem Ebenbild von Paris Hilton gemacht hat, und leider verharrt sie oft in Model-Posen, als befinde sie sich auf einem Laufsteg. Bewundernswert ist ihre Diktion, der Sopran verfügt über eine tragfähige mezza voce für „welches Unheils List“, ein strahlende Höhe für das „ ewig währende(s) Glück, ein schneidendes „Jammer, Jammer“, die „starke(n) Scheite“ werden agogikreich und ohne Nachlassen der vokalen Kraft bewältigt. Eine großartige Leistung! Siegfried ist mit Kostantin Adreev eher ein schwarzhaariger Latin Lover mit schlimmer Diktion, der zwar bewundernswert unermüdlich, aber doch zu dauerdröhnend ermüdend singt und sich oft in Ballerinoposen gefällt. Gunther ist in dieser Produktion ein Hobby-Astronom und mit Atanas Mladenov der elegantest geführte, angenehmst timbrierte Bariton, den man sich denken kann. Schrill ist die Gutrune von Tsvetana Bandaloska, wenn es laut werden soll, ansonsten kann ihr Sopran durchaus gefallen. Die Waltraute von Tsveta Sarambelieva zeichnet sich durch engagiertes Spiel und durch einen Mezzosopran von schönem Ebenmaß aus. Den deutschen Zuhörer stört es natürlich, wenn ein Hagen so textunsicher ist wie Petar Buchkov, der zudem, abgesehen von einzelnen kraftvollen Phrasen und einem mächtigen „Hoho“, dumpf verhangen klingt, dem bulgarischen Publikum wird es kaum aufgefallen sein. Markant ist Vater Alberich, d.h. Biser Georgiev, der sich oft und gern blicken lässt. Nornen und Rheintöchter beweisen, dass Bulgarien viele äußerst attraktive und stimmschöne junge Sängerinnen hat. Mit Erich Wächter hat man sich einen erfahrenen Wagner-Dirigenten nach Sofia geholt, der der Garant für eine authentische Betreuung des Orchesters ist. Am Schluss geschieht etwas, was in Deutschland wohl zu einem Kampf zwischen Bravo- und Buhrufern geführt hätte: Ein riesiges Poster mit dem Konterfei Richard Wagners wird im Bühnenhintergrund emporgezogen (Dynamic 37900). Ingrid Wanja

.

Emsig weiter an seinem Ruf als Bayreuth des Ostens arbeitet die Sofia Opera, hat sie doch in den vergangenen Jahren nicht nur den Ring, sondern auch Tristan und Parsifal aufgeführt und belässt es beim deutschen Repertoire nicht bei Wagner, sondern kann sich auch der ersten bulgarischen Elektra rühmen. Vom Ring gab es nach dem neuen Siegfried bisher BLu-rays von Rheingold und Die Walküre, nun auch den Siegfried von 2012, und dieser enttäuscht ebenso wenig wie seine Vorgänger, bietet er doch nicht nur eine Riege vorzüglicher Sänger, sondern auch eine Optik, die den Betrachter weder verstört, noch langweilt, noch empört. Regisseur Plamen Kartaloff begnügt sich damit, ein wundersames Märchen zu erzählen, zu dem ihm Bühnenbildner Nikolay Panayotov ein in kraftvollen Farben schillerndes Bühnenbild, das zudem auf geometrische Formen setzt, entworfen und ebensolche Kostüme, manchmal zu sehr in Buntheit schwelgend, geschaffen hat. Schiesser-Feinripp hat also, wie der Betrachter erleichtert feststellt, noch nicht den Weg nach Bulgarien gefunden. Ein wenig will natürlich auch diese Regie eine eigene Handschrift zeigen, aber das erschöpft sich zum Glück mit zwei Dienstbolzen für Mime, die dezent im Hintergrund wirken, dem Paar Siegmund und Sieglinde, das als graue Schatten das Treiben des Sprösslings beobachtet (ob von Walhall oder von Helheim aus, bleibt offen) und die Darstellung von Geburt und Kindheit und Jugend des Wälsungen im Schnelldurchlauf. Viel Phantasie wurde für Fafner und seine Höhle mit wilden Klettergerüsten aufgewandt, und niemand im Publikum wird übersehen haben, dass ein Lindenblatt die Ganzkörperunverwundbarkeit des Helden verhindert hat und damit das Regieteam bewies, dass es nicht nur den Ring, sondern auch das Nibelungenlied kennt.

Emsig weiter an seinem Ruf als Bayreuth des Ostens arbeitet die Sofia Opera, hat sie doch in den vergangenen Jahren nicht nur den Ring, sondern auch Tristan und Parsifal aufgeführt und belässt es beim deutschen Repertoire nicht bei Wagner, sondern kann sich auch der ersten bulgarischen Elektra rühmen. Vom Ring gab es nach dem neuen Siegfried bisher BLu-rays von Rheingold und Die Walküre, nun auch den Siegfried von 2012, und dieser enttäuscht ebenso wenig wie seine Vorgänger, bietet er doch nicht nur eine Riege vorzüglicher Sänger, sondern auch eine Optik, die den Betrachter weder verstört, noch langweilt, noch empört. Regisseur Plamen Kartaloff begnügt sich damit, ein wundersames Märchen zu erzählen, zu dem ihm Bühnenbildner Nikolay Panayotov ein in kraftvollen Farben schillerndes Bühnenbild, das zudem auf geometrische Formen setzt, entworfen und ebensolche Kostüme, manchmal zu sehr in Buntheit schwelgend, geschaffen hat. Schiesser-Feinripp hat also, wie der Betrachter erleichtert feststellt, noch nicht den Weg nach Bulgarien gefunden. Ein wenig will natürlich auch diese Regie eine eigene Handschrift zeigen, aber das erschöpft sich zum Glück mit zwei Dienstbolzen für Mime, die dezent im Hintergrund wirken, dem Paar Siegmund und Sieglinde, das als graue Schatten das Treiben des Sprösslings beobachtet (ob von Walhall oder von Helheim aus, bleibt offen) und die Darstellung von Geburt und Kindheit und Jugend des Wälsungen im Schnelldurchlauf. Viel Phantasie wurde für Fafner und seine Höhle mit wilden Klettergerüsten aufgewandt, und niemand im Publikum wird übersehen haben, dass ein Lindenblatt die Ganzkörperunverwundbarkeit des Helden verhindert hat und damit das Regieteam bewies, dass es nicht nur den Ring, sondern auch das Nibelungenlied kennt.

Die Sofioter Oper scheint aus einer Fülle gesunder, potenter und nimmermüder Stimmen schöpfen zu können. Der Siegfried von Martin Iliev ist zudem optisch die ideale Besetzung, die Diktion allerdings straft den deutschen Vornamen Lügen, an ihr müsste noch gearbeitet werden, sollte er nationale Grenzen überschreiten wollen. Die Mittellage ist gut ausgebildet, Metall glänzt in allen Lagen, die Schmiedelieder klingen urgesund und kraftvoll, manchmal wünscht man sich mehr Singen und weniger Deklamieren. Ein schöner Sehnsuchtsruf ist „meine Mutter“, ein denkwürdiges Fortissimo „Erwache“, und der Künstler macht nicht „Pause“, wenn die Partnerin singt, sondern reagiert und agiert. Nicht nur mit einer gellenden Lache beweist Kasimir Dinev, dass er ein vorzüglicher Charaktertenor ist, seine Diktion ist tadellos, die Maske beeindruckend und die Verkörperung des Mime rundum gelungen. Etwas zu basslastig klingt der Wanderer von Martin Tsonev, eher wie ein Hagen oder Hunding, insgesamt zu dröhnend, wenn er mit Erdkugel und wie ein Mikadostab wirkendem Speer agiert. Eine gute Diktion zeichnet den bis auf gelegentliche Vokalverfärbungen vorzüglichen Alberich von Biser Georgiev aus, dunkeldräuend eindrucksvoll. Wunderbar gähnen kann der Fafner von Petar Buchkov, kristallklar klingt der Waldvogel von Lyubov Metodieva, von schönem, dunklem Ebenmaß ist der Alt von Rumyana Petrova, die die Erda etwas matt verschlafen, aber damit situationsgerecht beginnt. Mit hell strahlendem „Heil dir, Sonne“, nie scharf werdend, allerdings ihre Wirkung allein aus der akustischen Leistung beziehend, ist Bayasgalan Dashnyam eine zumindest den Hörer erfreuende Brünnhilde. Pavel Baleff beweist am Dirigentenpult, dass auch das Orchester der bulgarischen Hauptstadt Wagner kann.

Auf die Götterdämmerung kann man gespannt sein, darauf, ob auch an ihr die geschundene mitteleuropäische Wagnerseele sich laben kann (Dynamic 57899). Ingrid Wanja

Da muss erst ein italienisches Label eine Aufführung aus dem tiefsten Südosten Europas aufnehmen, damit man endlich wieder einmal eine Walküre sehen und hören kann, ohne sich ärgern zu müssen. Wobei der Ärger fast immer durch die lächerliche Optik verursacht wird, die jedoch durchaus auch den Hörgenuss beeinträchtigen kann.

Da muss erst ein italienisches Label eine Aufführung aus dem tiefsten Südosten Europas aufnehmen, damit man endlich wieder einmal eine Walküre sehen und hören kann, ohne sich ärgern zu müssen. Wobei der Ärger fast immer durch die lächerliche Optik verursacht wird, die jedoch durchaus auch den Hörgenuss beeinträchtigen kann.

Diese Angst braucht man bei der Aufnahme aus dem Sofioter Opernhaus, das in den letzten Jahren zu einer Hochburg des Wagnergesangs und geradezu ein Bayreuth des Süd-Ostens geworden ist, nicht zu haben, denn der Inszenierung aus dem Jahre 2011, die aber noch immer im Repertoire ist, merkt man an, dass das Regieteam mit Respekt und Liebe ans Werk gegangen ist. Dabei muss die Optik nicht einmal gefallen, sondern sollte nur den Eindruck vermitteln, dass man sich seitens des Regieteams Mühe gegeben hat, dem Werk dienlich zu sein und dem Publikum zu einem beglückenden Opernerlebnis verhelfen zu wollen. Bayreuth des Südens bedeutet nicht, dass man auf ein kundiges Publikum und sein Wissen um das Werk bauen kann, und so ist es eine gute Idee, im Hintergrund während der langen Erzählungen von Wotan oder Siegmund sich das abspielen zu lassen, wovon sie berichten. Regisseur Plamen Kartaloff scheut ansonsten nicht davor zurück, auch lange Strecken des Nichtsgeschehens zu wagen, vertraut auf die Ausstrahlung seiner Solisten und die Wirkung von Gesang und Orchesterklang, intensives, durchaus auch manchmal stummes Spiel. Der stärkste Eindruck geht sowieso von dem aus, was Bühnen- und Kostümbildner Nikolay Panayotov gezaubert hat. Er setzt auf geometrische Formen und wechselnde Farben, Kreise, die zu Halbkreisen zerbrechen, Halbkreise, die sich erheben, so zum Beispiel, mit lodernden Farben gefüllt, den Schutz Brünnhildes bilden. Ein tiefes Blau trägt wesentlich zum Zaubern einer feierlichen Stimmung bei, Pastellfarben tun dies schon weniger, wirken manchmal etwas kitschig, besonders das pinkfarbene Lager für die Walküre. Geometrie heisst auch Technik, und so kommen die Walküren auf Raketen geritten, die sie am Zügel halten, und es stört den Gesamteindruck nicht, dass man sieht, wie fleißige Techniker die Ungetüme bewegen. Abenteuerlich sind viele Kostüme, so Hundings, der sich gewaltiger Geweihe bedient, um seinen Gegner zu bedrängen, Wotans, das ihn mit Schläuchen mit Lebenskraft zu versorgen scheint, die der Walküren, die eher Robotern gleichen als menschenähnlichen Wesen. Gewiefte Cineasten können diesen Stil vielleicht einem Film zuordnen, dass Sieglinde sehr menschlich wirkt, liegt sicherlich auch daran, dass sie im zweiten Akt ein schlichtes Gewand aus Stoff und keinerlei Metall oder Kunststoff (vieles sieht verdächtig nach Plaste aus) trägt.

Bulgarien ist bekannt für große, gesunde Stimmen, was dieser Aufführung zweifellos zugute kommt. Selten hört man so frische, strahlende Walküren wie die dieser Aufführung, und die Namen zeigen, dass alle und auch die Solisten aus dem Land stammen. Mit einem tollen Hojotoho beginnt die Brünnhilde von Irina Zhekova, mit lustvollen Intervallsprüngen, schöner, ernster Todesverkündigung und einem wunderbaren: War es so schmählich, was ich verbrach. Geradezu endlos wird „vertraut“ gehalten, die Stimme scheint nie zu ermüden und auch darstellerisch kann die Sängerin berühren. Mit guter Diktion und einem helleren Sopran überzeugt die Sieglinde von Tsvetana Bandalovska, in Rage geratend manchmal schrill, aber mit einem intensiven Ausbruch im Hehrsten Wunder, das tief berührt. Nicht nur endlos erscheinende Wälse-Rufe, sondern auch ein baritonales Timbre, Ausflüge in die mezza voce und viel Metall hat Martin Iliev für den Siegmund, in der Optik erinnert er an die attraktiveren Wagnertenöre der Fünfziger. Sein Timbre spreizt zu beängstigender Lautstärke Angel Hristov als Hunding. Nur in höchster Erregung schrill wird die Fricka von Rumyana Petrova, die mit einer tadellosen Diktion erfreut- da braucht man keine Untertitel. Problematisch scheint auf den ersten Blick der Wotan von Nikolay Petrov zu sein, optisch ein alter Mann, aber vokal unverwüstlich bis auf einige Schwachstellen beim Lebewohl an Brünnhilde. Ansonsten aber sind seine Diktion, seine bassbaritonale Kraft, sein Wissen um die Partie, das offensichtlich ist, nur zu bewundern. Man merkt, dass er weiß, worum es in dieser Oper geht.

Das Orchester unter Pavel Baleff spielt angenehm schlank, und man wünscht sich manchmal, dass sich die Sänger, die ab und zu stark deklamieren, sich noch mehr vom Legato, das hier zu hören und durchaus wagnerkonform ist, aneignen würden. Aber das ist Meckern auf hohem Niveau. Bereits erschienen ist das Rheingold, Siegfried und Götterdämmerung folgen (Dynamic 37898/ Weitere Information zu den CDs/DVDs im Fachhandel, bei allen relevanten Versendern und bei www.naxosdirekt.de.). Ingrid Wanja

Emsig weiter an seinem Ruf als Bayreuth des Ostens arbeitet die

Emsig weiter an seinem Ruf als Bayreuth des Ostens arbeitet die  Da muss erst ein italienisches Label eine Aufführung aus dem tiefsten Südosten Europas aufnehmen, damit man endlich wieder einmal eine

Da muss erst ein italienisches Label eine Aufführung aus dem tiefsten Südosten Europas aufnehmen, damit man endlich wieder einmal eine

Kurz vor den Wahlen hält es den jungen Dirigenten nicht mehr in Deutschland, er erlebt ein Weißrussland, in dem Hupen, Klatschen und weiße Armbänder zu Protestzeichen gegen Unterdrückung und beargwöhnter Wahlfälschung geworden sind, das Protestlied „Veränderungen“ zur Hymne des Widerstands wird. Es folgen viele bedrückende und empörende Berichte von Verhaftungen, Folterungen und sogar Morden durch die Staatsgewalt, die natürlich nicht nachprüfbar, aber sehr wahrscheinlich sind, so wie sich dem Autor auch bei einem Besuch des KZs Erhellendes über die Banalität des Bösen ergibt.

Kurz vor den Wahlen hält es den jungen Dirigenten nicht mehr in Deutschland, er erlebt ein Weißrussland, in dem Hupen, Klatschen und weiße Armbänder zu Protestzeichen gegen Unterdrückung und beargwöhnter Wahlfälschung geworden sind, das Protestlied „Veränderungen“ zur Hymne des Widerstands wird. Es folgen viele bedrückende und empörende Berichte von Verhaftungen, Folterungen und sogar Morden durch die Staatsgewalt, die natürlich nicht nachprüfbar, aber sehr wahrscheinlich sind, so wie sich dem Autor auch bei einem Besuch des KZs Erhellendes über die Banalität des Bösen ergibt.

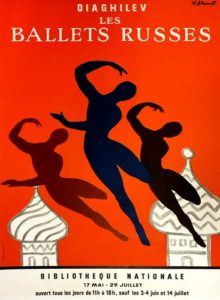

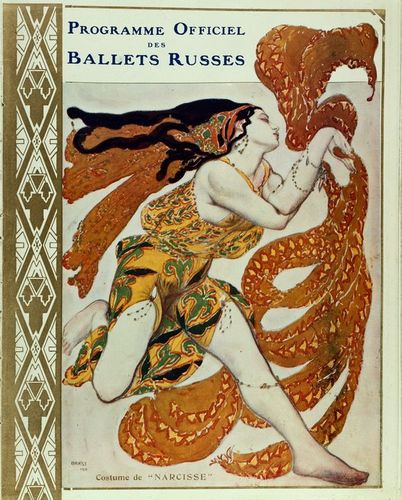

Noch heute werden die legendären Choreografien der Balletts Russes international aufgeführt, vor allem beim Hamburg Ballett, dessen Intendant John Neumeier eine besondere Affinität zu dieser Truppe und ihrem Star Vaslav Nijinsky hat. Alljährlich werden die traditionellen Ballett-Tage zum Ausklang der Spielzeit mit einer Nijinsky-Gala beendet, in der internationale Startänzer auftreten und für ein rauschendes Fest sorgen.

Noch heute werden die legendären Choreografien der Balletts Russes international aufgeführt, vor allem beim Hamburg Ballett, dessen Intendant John Neumeier eine besondere Affinität zu dieser Truppe und ihrem Star Vaslav Nijinsky hat. Alljährlich werden die traditionellen Ballett-Tage zum Ausklang der Spielzeit mit einer Nijinsky-Gala beendet, in der internationale Startänzer auftreten und für ein rauschendes Fest sorgen.