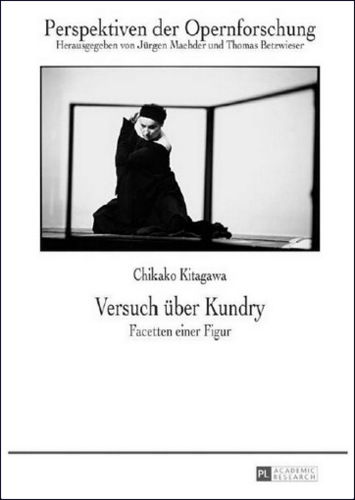

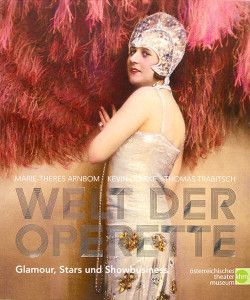

Im Kunsthistorischen Museum in Wien gab es 2011 eine maßstabsetzende Ausstellung: Die Welt der Operette, mit vielen Exponaten und vielen, vielen klugen Texten, die in einen umfangreichen Ausstellungskatalog einflossen. Der Wiener Musikwissenschaftler und Operettenfachmann Hans-Dieter Roser ist Lesern von operalounge.de kein Unbekannter, hat er doch den köstlichen Artikel zu Weinberln und Zibeben eingebracht, der sich mit der Wiener Operette der Strauß-Zeit beschäftigt. Nun jedoch hat uns Hans-Dieter Roser in seiner Freundlichkeit einen weiteren Artikel überlassen, der sich mit der Wiener Operette während der Nazi-Zeit beschäftigt und der Teil des Katalogs eben für die Wiener Operetten-Ausstellung war. Kevin Clarke von ORCA, der selbst die Wiener Ausstellung mitgestaltete, hatte diesen Beitrag zur Rezeption der Operette in Wien während des Anschlusses Österreichs bereits auf seiner ORCA-website publiziert. Wie danken beiden Herren für ihre Freundlichkeit (Ein Wort zu den Fußnoten findet sich am Ende.). G. H.

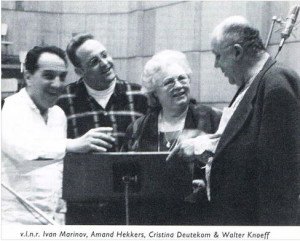

Operette: Postcard with a scene from “Gruß und Kuss aus der Wachau,” music by Jara Benesc/ORCA.

Nun also der Text zur Operette in Wien 1938 – 1944: Am 12. März 1938 nachmittags hatten sich in der Wohnung des Dramaturgen und Regisseurs Kurt Hellmer in Naschmarktnähe ein paar Leute versammelt. Darunter seine Eltern, der erfolgreiche Theaterdirektor Arthur Hellmer, der nach seiner Flucht aus Deutschland seit 1. September 1936 das Theater an der Wien leitete, mit seiner Frau und ein paar Eleven des Theaters, mit denen sich der Sohn angefreundet hatte. Auch der junge Schauspieler Rolf Kutschera gehörte dazu. Durch das offene Fenster hörte man den Lärm von der nahen Mariahilferstraße, wo die Menschen den einziehenden deutschen Soldaten euphorisch zujubelten. Der Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich hatte begonnen. Die Hellmers waren Juden und deshalb verständlicherweise aufgeregt. In der Runde befand sich auch der geschätzte musikalische Leiter des Theaters an der Wien, Anton Paulik. Kommentarlos hörte er den erregten Dialogen der existenzbedrohten Menschen zu, die ihn nicht zu betreffen schienen. [1]

Operette: Esther Réthy, Star der Wiener Vorkriegszeit/ kulturpool.at

Der Jubel von der Mariahilferstraße läutete das Ende der Operettenhochburg Theater an der Wien ein. Man spielte noch ein paarmal den erst am 8. Februar herausgekommenen „musikalischen Kriminalroman“ Dixie von Karl Farkas und Adolf Schütz nach einer Idee von Guido Freud mit der Musik von Michael Krasznay-Krausz. Nur noch kurz erfreute sich das Publikum an den Hauptdarstellern Lizzie Waldmüller, Oscar Karlweis, Paul Morgan, Emil Stöhr, Manfred Inger, usw. Denn am 17. März wurde das Theater an der Wien als musikalisches Unterhaltungstheater geschlossen, nachdem Bühnenarbeiter ihren Direktor vor dem Bühneneingang in der Lehárgasse auf Anweisung eines Arbeiters in SA-Uniform mit einer Zahnbürste ihre Schuhe reinigen ließen, wie der darüber tief beschämte Eleve Kutschera ohnmächtig mit ansehen musste; ein Eingreifen wäre für ihn lebensgefährlich gewesen. Arthur Hellmer konnte sich nach England absetzen und überlebte – im Unterschied zu seinem Direktionskollegen Dr. Rudolf Beer von der „Scala“, dem ehemaligen Johann-Strauß-Theater in der nahen Favoritenstraße. Nach dem Krieg kehrte Hellmer aus dem Exil zurück und wurde Intendant des Hamburger Schauspielhauses. Die Stadt Frankfurt entschädigte ihn für seine Vertreibung aus seinem dortigen Theater, dem Neuen Theater, das er 1911 mit begründet und bis 1936 geleitet hatte.

Operette: Katalog zur Wiener Ausstellung 2011/Amazon

Am Theater an der Wien gastierten in den folgenden Wochen noch die Löwingerbühne und eine Gruppe von Eleven und Jungschauspielern (darunter Josef Meinrad) mit dem Schauspiel Gymnasiasten von Walter Hans Boese. Das in seiner Anlage völlig anders gedachte Stück war vom Autor im Hinblick auf eine Aufführungsgenehmigung durch den von den neuen Machthabern eingesetzten kommissarischen Leiter des Theaters an der Wien, dem ehemaligen Chorsänger Georg Ringhofer, auf die neue politische Situation umgeschrieben worden. Das Stück hatte vorher, wie auch seine Interpreten, nichts mit dem Nationalsozialismus zu tun. Die Tarnung gelang perfekt, weil man auch noch Vizekanzler Edmund Glaise-Horstenau und Vize-Gauleiter Minister Hubert Klausner für den Ehrenschutz gewinnen konnte; die Einnahmen stellte man der Volksspende des Wiener Gauleiters Bürckel zur Verfügung.

Am 31. Mai 1938 war dann endgültig Schluss an der Wienzeile. Die Stadt Wien kaufte das Theater zwar noch den privaten Eigentümern Marischka-Karczag ab, hatte aber offensichtlich kein Interesse an einer Wiederbelebung. Erst in der Nachkriegszeit wurde das Haus als Ausweichquartier für die bombardierte Wiener Staatsoper zu neuem Leben erweckt und aus unerfindlichen Gründen noch einmal den alten Eigentümern abgekauft. Da auch das Carl-Theater in der Praterstraße seit 1929 geschlossen war, hatte die Stadt Wien nun zwei wichtige und traditionsreiche Operettenzentren verloren.

Schluss mit Shimmy! Warum sich Anton Paulik (1901-1975) an jenem bewussten Nachmittag so unbetroffen gezeigt hatte, sollte Eleve Kutschera während der Gymnasiasten-Zeit von seinem kommissarischen Direktor, der das Stück inszenierte, erfahren: Paulik habe bereits vor dem Anschluss illegal der Partei angehört. Das war etwas fahrlässig und politisch nicht korrekt formuliert. Denn Paulik hatte als gebürtiger Karpatendeutscher dem Sudetendeutschen Heimatbund angehört, wie er auch in einem Fragebogen korrekt vermerkte.[2] Der SDHB war eine in Deutschland und Österreich wirkende, vorwiegend aus Sudetendeutschen bestehende überparteiliche Interessengemeinschaft, die in der Tschechoslowakei verboten war und die für die Sudetenländer das Selbstbestimmungsrecht forderte, wie es Präsident Wilson 1919 proklamiert hatte. Die Tschechen verweigerten dieses Recht den Karpaten- und Sudetendeutschen, mit deren Partei sich schließlich 1935 die 1929 gegründete Karpatendeutsche Partei, die vorher eher nach Deutsch-Österreich orientiert war, aus wahlarithmetischen Gründen zusammenschloss und deren gesamtdeutsche Orientierung übernahm.

Operette: Bruno Granichstädten mit seiner Frau Rosalie/HafG

Da offensichtlich nicht nur Direktor Ringhofer „Heimatbund“ mit „illegalen Nazis“ gleichsetzte, erklärt sich auch, warum der hochbegabte Dirigent Paulik, der an der Wien seit 1921 die synkopierten Jazz-Partituren jüdischer Komponisten wie Kálmán, Oscar Straus, Granichstädten und Ábrahám zum Erfolg geführt hatte und dafür von der Presse einhellig in den höchsten Tönen gelobt wurde, dennoch schnell mit den höheren Weihen eines Staatstheater-Engagements belohnt wurde und bereits am 17. Mai 1938 an der Staatsoper einen Ballettabend mit der Kröller-Choreographie von Bacchusfest (auf die Musik von Beethovens Die Geschöpfe des Prometheus), Les petits riens und Coppelia dirigieren durfte – zunächst noch als Gast. Er habe sich mit den Philharmonikern „sehr gut verstanden“, war zu lesen [3]. Was einen Spezialisten für jazzige Balletteinlagen, der von unten das Tempo vorgab, allerdings zu einem Dirigenten klassischer Ballette prädestinierte, der sich den Tempowünschen der Tänzer anpassen musste, vermochte nur die Partei zu sagen. Es war einfach so, wie der österreichische Historiker Oliver Rathkolb konstatierte, dass ein arger Partei-Protektionismus bei der Bestellung frei gewordener Positionen herrschte. Die Staatsoper hatte ihre jüdischen Dirigenten Bruno Walter, Karl Alwin und Felix von Weingartner verloren, brauchte also Ersatz. Schon für 9. Juni war Paulik für eine als Festvorstellung für den Kontinentalen Reklame-Kongress programmierte Fledermaus angesetzt, also einer historischen Form der Operette – statt wie bisher als kongenialer Leiter von zeitgenössischen Jazz- und Revuewerken. 55 Vorstellungen dieser Operette bis zur Theatersperre 1944 sollten es dann noch am Ring für ihn werden[4]. Es folgten Dirigate von ebenfalls „klassischen“ Operetten wie Boccaccio, Land des Lächelns, Nacht in Venedig, Wiener Blut und Zigeunerbaron neben verschiedenen Opern. Die Operetten-Aufführungen machten Paulik endgültig zum unangefochtenen Operettenspezialisten, der er auch nach dem Krieg bis zu seinem Tod in Wien bleiben sollte. Offensichtlich trat er nie offiziell der NSDAP bei und fiel auch durch keinerlei positive Kommentare zum Regime auf, das ihm aber Mitarbeiter zuführte, die er nach 1945 sofort wieder in seine Produktionen integrierte (z. B. das NSDAP-Mitglied Kattnig[5]). Auffällig auch seine Nachkriegsdistanz zu Werken jüdischer Komponisten, mit deren Operetten er einst seine Karriere begonnen hatte.

Operette: „Ännchen von Tharau“/ Sheetmusic/ Sammlung Schulz

Die Stunde der Wienerlieder: Eine derartige öffentliche Zurückhaltung in nationalsozialistischen Belangen konnte der Operetten- und Wienerlieder-Komponist Heinrich Strecker (1893-1981) nicht für sich in Anspruch nehmen. Er war zwar schon vor 1938 mit einigen Wienerliedern und einer Operette sehr erfolgreich. Das Werk hieß Mädel aus Wien, eine „Wiener Operette“ – sicher als bewusster Kontrast zur Internationalität der Operette der Zwanziger- und frühen Dreißigerjahre so bezeichnet. Aber auch dabei war nicht ohne einen verstorbenen jüdischen Librettisten auszukommen: Robert Bodanzky [6], nach dem Joe Gribitz und Fritz Gerold das Buch schrieben. Und wegen Bodanzky als Autor sowie Napoleon und französischer Offiziere als Hauptfiguren des Stückes verschwand das durchaus erfolgreiche Werk bereits in der Nazizeit wieder von den Spielplänen. [7] Die Uraufführung hatte am 20. Jänner 1932 im Bürgertheater an der Vorderen Zollamtsstraße im 3. Bezirk stattgefunden.

Streckers Biographen bemühen sich krampfhaft, seine Hinwendung zum Nationalsozialismus zu vertuschen, indem sie alle seine politischen Aktivitäten vor dem Anschluss und danach [8], inklusive seiner „Jubelkompositionen“ wie “Deutsch-Österreich ist frei!” und “Wach auf, deutsche Wachau!” von 1938 schlichtweg nicht erwähnen. Sie erklären das Engagement Streckers für die NSDAP mit seinem Lebensweg: „Als ehemaliger Offizier der k. u. k. Armee, der … die Erniedrigungen, denen das besiegte Volk ausgesetzt war, nie vergessen konnte, glaubte er, dass der Anschluss für seine Heimat einen gute Sache sei.“ [9]

Operette in Wien 1938 – 1944: Heinrich Strecker/ Orca

Auf Grund seiner frühen politischen Einstellung scheint die Wiener Operettenszene vor dem Anschluss zu ihm auf Distanz gegangen zu sein, denn seine bekanntesten Operetten, Ännchen von Tharau (1933) und Der ewige Walzer (1937) wurden im Deutschen Reich uraufgeführt und auch viel gespielt. Erst im Juni 1938, bei der ersten Reichs-Theaterfestwoche in Wien nach dem Anschluss, wo an der Staatsoper am 18. Juni eine Neuinszenierung des Zigeunerbaron durch Alfred Jerger unter der musikalischen Leitung von Karl Böhm Premiere hatte, der allerdings schon bei der zweiten Vorstellung die Produktion an Anton Paulik abgab, also nur „Zugpferd“ zum Auftakt der Woche war, kam Strecker wieder zu Wiener Aufführungsehren. Die Volksoper, die sich schon vorher teilweise der Operette verschrieben hatte, musste ebenso einen festlichen Beitrag leisten, um die Heimkehr der Ostmark ins Reich zu feiern: Man brachte bereits vorweg am 18. Mai Streckers Ewigen Walzer in einer Inszenierung von Otto Langer unter der musikalischen Leitung von Franz Schönbaumsfeld heraus[10], für die der ebenfalls längst den Nationalsozialisten nahestehende Architekt Kurt Richter das Bühnenbild geschaffen hatte, der nach dem Krieg nur mehr als Bühnenbildner des Salzburger Marionettentheaters Fuß fassen konnte. Nach 100 Aufführungen übersiedelte die Produktion ins Stadttheater in der Skodagasse im 8. Bezirk, einer der ehemaligen Marischka-Bühnen, auf denen die großen, nach amerikanischem Vorbild geschaffenen Benatzky-Farkas-Grünbaum-Revuen in den Zwanzigerjahren Triumphe gefeiert und später das jazzige Weiße Rössl seine Wiener Erstaufführung erlebt hatte.

„Operette“: Reichte bis in die Nachkriegszeit hinüber: „Der ewige Walzer“ als Film/ Sammlung Schulz

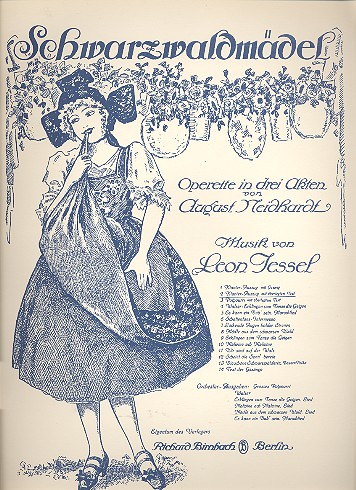

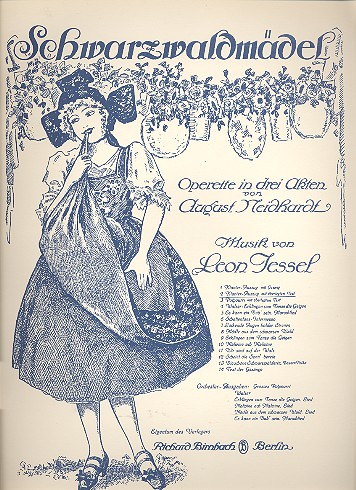

Der ewige Walzer bot wie Schwarzwaldmädel von Leon Jessel, das Hitler gern laut Schirachs Kulturreferent Thomas als seine Lieblingsoperette – noch vor der Lustigen Witwe im Ranking – gewählt hätte, wenn nicht der Komponist getaufter Jude gewesen wäre, alles das, was die Nationalsozialisten als Ideal ihrer Operettendramaturgie bestimmt hatten: Innigkeit, Sauberkeit, Heimatverbundenheit. Alles Parameter, die die Operette der Dreißigerjahre auf Ihrem Weg zu einem europäischen Musical zurück auf das biedere deutsche Singspiel fallen ließen, als dessen Inbegriff Ännchen von Tharau gelten konnte – so wie Der ewige Walzer als blasse Wiedergeburt der klassischen Wiener Operette.

Wohin mit der Operette in Wien? Der Blick war definitiv rückwärtsgewandt: Die sogenannte „klassische Wiener Operette“ war das dramaturgische und musikalische Operettenziel der Nazis, Stücke aus dem 19. Jahrhundert bzw. solche, die mit einer entsprechenden Aura umgeben waren, also auch zeitgenössische Werke, die diesem Retro-Ideal nacheiferten. Die reichsdeutschen theatralischen „Denker“ Schlösser[11], Ziegler[12] – und wie auch immer sie hießen -, sprangen da raffiniert auf den Zug auf, den die nicht nationalsozialistischen jungen Theatermacher in Gang gesetzt hatten. Der Regisseur und Theaterleiter Oscar Fritz Schuh [13] artikulierte diese Tendenz in seinen Memoiren ganz unverblümt: „Einig waren sich die Regisseure der sogenannten seriösen Kunstgattungen, daß nicht klassische Operetten abgeschafft werden müßten. Wir haßten ‚Gräfin Mariza‘ und die ‚Czárdás-Fürstin‘ (sic!) und taten alles, was in unserer Macht stand, leichte Musen dieser Art nicht zu fördern. Es gelang uns nicht. Es ist bis heute nicht gelungen.“ [14] Wobei offensichtlich die beiden Kálmán-Werke (1924, bzw. 1915) hier als Synonym für die Operette der Zwanziger- und frühen Dreißigerjahre stehen.

Die Volksoper – ursprünglich als Sprechbühne konzipiert – hatte bereits unter der Direktion Rainer Simons, der ab September 1904 die allmähliche Hinwendung zu einer Musikbühne vollzog, als Ausweichquartier mit Gastspielen des Theaters an der Wien 1905 der Operette Tür und Tor geöffnet, bevor man am 25. Jänner 1907 mit der Fledermaus, dirigiert von Alexander von Zemlinsky, die erste eigenständige Operettenproduktion des Hauses auf die Beine stellte. Während der wirtschaftlichen Zwangslage in der Ersten Republik waren die Operetten die finanzielle Rettung des Hauses, so dass man unter der Direktion Gruder-Guntram 1925 sogar eine Fusionierung des Carltheaters mit der Volksoper erwog [15]. Das Carltheater wurde geschlossen – die Volksoper überlebte. So passierte es, dass den deutschen Truppen unter dem damaligen Direktor Jean Ernest als Pächter des Theatervereins Volksoper Wien Gruß und Kuss aus der Wachau von Jara Benesch am 12. März 1938 entboten wurden, eine Revue-Operette, die der Führer angeblich so gar nicht schätzte, mit Autoren (Hugo Wiener und Fritz Löhner-Beda) und Interpreten (Bühnenbildner Karl Josefovics und Cissy Kraner), die nicht seinen Rasse-Vorstellungen entsprachen.

Operette: Friedl Czepa, Publikumsliebling der Wiener Jahre 1938 – 1944/ORCA

Die Stadt Wien übernahm schnellstens die Volksoper als Eigentümerin, installierte den vom Deutschen Opernhaus Berlin flugs herbei geeilten Kammersänger Anton Baumann als parteitreuen Intendant und änderte das gesamte Leitungsteam. Baumann war ein Sohn des gleichnamigen Gastwirts, Landtagsabgeordneten, Bezirksvorstehers des 18. Bezirks und ersten Präsidenten des bereits erwähnten Stadttheatervereins. 1941 verstarb Kammersänger Baumann unerwartet. Als seinen Nachfolger für das wohlbestellt hinterlassene Institut setzte Reichsstatthalter Baldur von Schirach den Kulturamtsleiter der Stadt Wien, Oskar Jölli ein, ebenfalls ein Gastwirts- und Fleischersohn aus der Steiermark und ein überzeugter Nazi. [16] Jölli hatte eine Karriere als Konzertsänger hinter sich und war nach dem Anschluss aus Berlin, wo er beim deutschen Rundfunksender schon die Nähe der Nationalsozialisten gesucht hatte, nach Wien zurückgekommen und über eine Tätigkeit beim Reichssender Wien ins Rathaus übersiedelt. Zu Kriegsende schied er durch Selbstmord aus dem Leben.

Hatte das Haus am Währingergürtel nach ausführlicher Renovierung unter Baumann bis Dezember 1941 noch „Städtische Wiener Volksoper“ geheißen, wurde es nun unter Jölli in „Opernhaus der Stadt Wien“ umbenannt. Und Schluss war natürlich mit der frivolen Operette! Man spielte, wenn überhaupt, das, was die Nazis unter „klassischer Wiener Operette“ verstanden neben Oper und Spieloper, auf denen der Hauptakzent lag. Nach Streckers „Belohnung“ mit der Erstaufführung des Ewigen Walzers brachte Baumann als erste Operetten-Neuinszenierung Silvester 1938 Heubergers Opernball heraus.

Operette: „Der Vogelhändler“ von Carl zeller/ Sammlung Schulz

Im Produktionsteam [17] finden sich zwei politisch saubere Namen, die auch nach dem Krieg noch bestimmend im Wiener Theaterleben sein sollten: Fritz Klingenbeck, der gemeinsam mit Erich Rauch die von Henry Thiel dirigierte Aufführung inszenierte und nach der Rettung des Theaters an der Wien vor der drohenden Umwandlung in eine Großgarage 1962 dessen erster Direktor wurde, und der Bühnenbildner und Reinhardt-Enthusiast Walter von Hoesslin, nach dem Krieg Ausstattungsleiter der Wiener Volksoper, an der er eine vielgepriesene Operettenrenaissance einleiten sollte, wovon später zu berichten sein wird. Ob die Aufführung allerdings so ganz den Vorgaben der braunen Denker entsprochen hat, darf man bezweifeln, wenn man liest, dass der 2. Akt mit Hilfe der Drehbühne zu einer „großen, prächtigen Revue“ [18] wurde, in der „scharmante (sic!) langbeinige Cancanetten … die prunkvolle Freitreppe hinauf und herab“ tanzen, „ein schicker Tenor … sein rosiges Putzerl mit einem anachronistischen Song“ anschmachtet, „eine Orgelpfeife steppender Kellner … Knockaboutspäße“ treibt und „überall, in den Foyers und Korridoren, … phantasievolle Masken ihr regiemäßig organisiertes heiteres Unwesen“ [19] treiben. Der verpönte Revueoperetten-Regisseur Erik Charell und sein verbotenes Weißes Rössl ließen thematisch grüßen! Und das Musical Hello, Dolly! mit seinem Kellner-Galopp lugte auch schon um die Ecke! Baumann frönte einfach formal dem entsexualisierten Berliner Revue-Stil, der schon vor dem Anschluss das Wiener Unterhaltungstheater infiziert hatte. So wie es auch der Operettenregisseur Fritz Fischer in München tat, dessen Revueversion der Lustigen Witwe mit Johannes Heesters unter Peter Kreuders musikalischer Leitung sogar den Führer entzückte.

Am 8. März 1940 erfuhr dann Die Fledermaus, ein viel gespieltes Repertoirestück der Volksoper seit 1907 und von den Nazis als „Krönung der Operette“ betrachtet, eine umjubelte Neuinszenierung. Der Musikchef des Hauses, Dr. Robert Kolisko dirigierte, Alois Hofmann und Fritz Klingenbeck hatten in einem Bühnenbild von Hoesslin (Kostüme: Erni Kniepert) Regie geführt (Choreographie: Dia Luca). Natürlich kam wieder die in ihrer ästhetischen Wirkung noch unverbrauchte neue Drehbühne zum Einsatz, besonders im 2. Akt, wo die Gäste des Prinzen Orlofsky aus dem Zuschauerraum kamen – ebenso wie Frosch (Ernst Tautenhayn) im 3. Akt, der bei seinem Gang auf die Bühne vor der Loge des Direktors zur Freude des Publikums knickste. Aus Rezensionen ist noch das „Klima“ der Aufführung zu erahnen, die in den Dialogen modernisiert worden war: „Während Rentier Eisenstein (Alfred Hügert) mit seinem Notar Falke (Georg Oeggl) Arm in Arm über die Bühne tänzeln, … löst der Ausspruch Eisensteins ‚Kraft durch Schönheit‘ donnernde Salven der Heiterkeit aus … Wenn im zweiten Akt Eisenstein und Frank (Alois Pernerstorfer) [20] streiten, ob sie zusammenpassen wie Zarah und Leander oder Robinson und Caruso, dann merkt man, dass hier der Text nicht alt sein kann.“ [21] „Die Fledermaus ist ein einmal geglücktes Kristallisationsprodukt aus überschäumendem, herzwarmem Humor, blühenden Melodien Grundkräften und blitzenden, geschliffenen Rhythmen. Die Wiedergabe der Volksoper ruhte auf diesen drei.“ [22] In dieser Aufführung trafen zum ersten Mal drei Namen zusammen, die nach dem Krieg den Operettenstil der Volksoper entscheidend bestimmen sollten: Dia Luca, Hoesslin und Kniepert. Auch das spätere Ehepaar Emmi (dann: Emmy) Funk als Konzertsängerin und in Rundfunkproduktionen, Alois Pernerstorfer an der Wiener Staatsoper.

Operette: „Schwarzwaldmädel“ von Léon Jessel (der auf dem Wilmersdorfer Friedhof begraben liegt)/ Sammlung Schulz

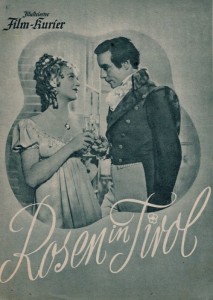

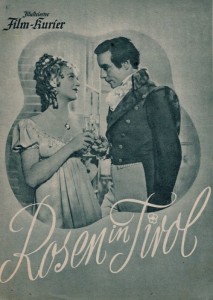

Direktor Jölli brachte nur eine Neuinszenierung einer Operette heraus, und zwar am 30. Jänner 1942 Zellers Vogelhändler. Textlich wurde das Stück vom Regisseur Dr. Alfred Walter stark bearbeitet und musikalisch von Parteimitglied Rudolf Kattnig (1895-1955) eingerichtet und mit eigenen Kompositionen – z. B. einem Mondscheinballett – ergänzt.[23] Kattnig war der Volksoper als Gast verbunden. Die Anregung für die Bearbeitung lieferte eine Münchner Fassung des Werkes von 1933 durch die Herren Quedenfeldt, Brügmann und Bauckner. Zum Unterschied zu München spielte der Wiener Vogelhändler in Tirol[24], aus der Kurfürstin wurde eine Erzherzogin, zu der Walter den Erzherzog erfand, den es als Kurfürst bei den jüdischen Originallibrettisten noch nicht gibt, machte das Prodekan-Duett zu einem Duett zwischen Christl und Adam[25] und ließ Adam in einem Prolog das Publikum begrüßen. Die durchaus vorhandene Frivolität des Originals wurde auf ein Minimum reduziert, bzw. mit Nostalgie überspielt. Denn auf „gerade deutsche Charakterbildung“ [26] wurde Wert gelegt. Zwei Jahre davor hatte sich auch die UFA des Vogelhändler-Stoffes unter dem Titel Rosen in Tirol mit Johannes Heesters und Marte Harell unter der Regie von Géza von Bolváry angenommen – auf Basis eines ebenfalls total umgeschriebenen Drehbuchs.

Dr. Alfred Walter und Rudolf Kattnig sollte man nach dem Krieg bei Operettenproduktionen noch öfters begegnen. So inszenierte Dr. Walter die Uraufführung von Peter Kreuders Madame Scandaleuse mit UFA-Star Zarah Leander 1958 am Raimundtheater Wien (Kreuder war kurzfristig Parteimitglied und hat sich sehr vom braunen Regime benutzen lassen). Rudolf Kattnig wurde von Anton Paulik immer wieder zu musikalischen Einrichtungen von Operetten an der Volksoper herangezogen und schließlich als bedeutender österreichischer Musiker offiziell durch die Verleihung des Professorentitels, des Ehrenringes der Stadt Villach (1955) und der Benennung einer Straße in Klagenfurt geehrt. Für ihn hatte sich bereits in der Ersten Republik (Schreiben vom 18.11.1935) der Dirigent Leopold Reichwein, glühendes NSDAP-Mitglied seit 1932, eingesetzt. Er, der nach dem Anschluss mit einem Fest-Engagement an der Wiener Staatsoper und der Leitung der Dirigentenklasse an der Wiener Musikakademie belohnt wurde, bat den Hilfsbund der Deutsch-Österreicher in München, für sein Münchner Konzert mit einer Uraufführung Kattnigs, „eines hochbegabten österr. Nationalsozialisten“, Reklame zu machen.[27] Ein Rätsel bleibt, warum es zwischen 1938 und 1944 in Wien zu keiner Aufführung von Kattnigs Hauptwerk Balkanliebe (1937 in Leipzig uraufgeführt) kam.

Operette: Arthur Seyß-Inquart standing next to Adolf Hitler in Vienna, 1938. (Photo: Bundesarchiv Bild 119-5243)/ ORCA

Ist ein Opernhaus ein idealer Platz für Operette? Betrachtet man das eingeschränkte Operettenrepertoire der Volksoper von 1938 – 1944, wird einem klar, dass damit das Publikum nicht zufrieden sein konnte, denn noch immer hatten Operetten in dieser bitteren Zeit eine große Zugkraft: „Wer eine deutsche Operette geschmackvoll und musikalisch sorgfältig zu inszenieren versteht, der trägt wie jedes Komödientheater zur Unterhaltung und Aufheiterung oft gerade derjenigen breiten Kreise des Volkes bei, die im eigenen schweren Lebenskampf der heiteren und ausgelassenen Muse besonders herzlichen Dank wissen“, meinte dazu Hans Severus Ziegler [28].

Da konnte auch die Staatsoper mit bescheidenem Zugriff auf das politisch mögliche Repertoire nicht aushelfen. Die Operettenproduktionen des Hauses am Ring durften außerdem bis 1938 nicht gerade als große Erfolge verbucht werden, denkt man nur an die Uraufführung von Lehárs Giuditta im Jahre 1934, auch wenn dieses Stück mit Richard Tauber noch fünf Tage vor dem Anschluss, am 7. März 1938, auf dem Spielplan stand.[29] Wie sehr man nach Operette in Wien nach dem Anschluss „gierte“, zeigt allein schon die Tatsache, dass am Ring zwischen 13. März und 31. Dezember 1938 die alte Inszenierung der Fledermaus von 1894 im historischen Brioschi-Bühnenbild 38mal gespielt wurde, wogegen diese Produktion zwischen 1. Jänner 1932 bis 12. März 1938 nur 34mal zu sehen war.[30] Die Inszenierung war erst am 31. Dezember 1937 von Alfred Jerger aufgefrischt, von zu vielen Späßen „gereinigt“ und im zweiten Akt mit Drehbühne modernisiert worden. Josef Krips hatte diese Silvester-Aufführung dirigiert – dann noch dreimal, bevor Anton Paulik bis zur Theatersperre 1944 übernahm, da sich die Wiener Opernwelt eben durch die „Verabschiedung“ von 92 Mitgliedern [31] gründlich verändert hatte.

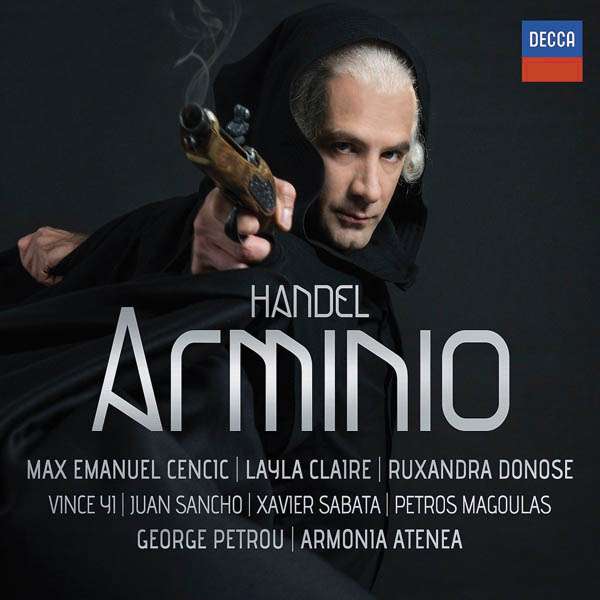

Der Operettenspielplan der Staatsoper wurde – wie schon erwähnt – noch im Juni 1938 mit dem Zigeunerbaron des in der Zwischenzeit klammheimlich arisierten [32] Johann Strauß Sohn erweitert, ein wegen seiner Kriegsthematik und angeblichen Opernnähe damals sehr geschätztes Stück. Denn Giuditta konnte man ohne gefeierte Hauptdarsteller, die schon auf der Flucht waren, nicht weiterspielen. Nach der geglückten Fledermaus-Restaurierung war wieder Alfred Jerger für die Inszenierung verantwortlich, für die Robert Kautsky das Bühnenbild (unter heftigem Drehbühneneinsatz) und Alfred Kunz die Kostüme entworfen hatten. Wie schmerzlich der sängerische Aderlass der Staatsoper war, zeigt die Tatsache, dass man für den Barinkay Karl Friedrich von der Düsseldorfer Oper holen musste. Esther Réthy gab die Saffi, auch wenn „ihr vornehm kultivierter Sopran für die Partie etwas zu zart“ war. Reichsminister Dr. Goebbels soll der Aufführung dennoch heftig applaudiert haben.[33] Réthy und Paulik, der ab der zweiten Vorstellung von Böhm übernahm, wurden später ein Paar, Réthy außerdem das Zentrum vieler Rundfunkoperetten (besonders von Lehár), die noch heute auf CD vertrieben werden.

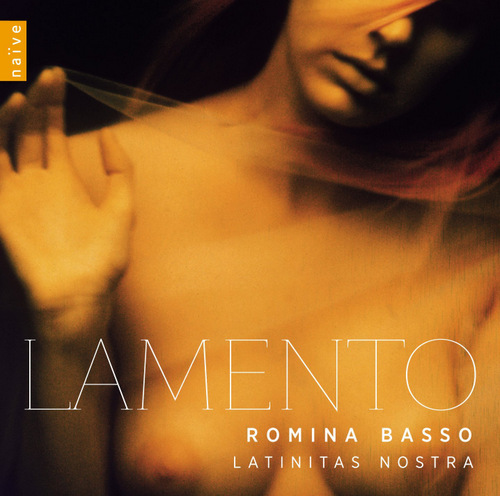

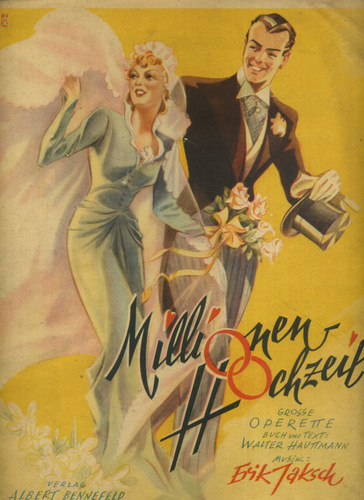

Operette: Sheet music cover of “Millionenhochzeit,” with music by Erik Jaksch/ ORCA

Am 7. Juni 1939 folgte die nächste neue Staatsopern-Operette, Eine Nacht in Venedig von Johann Strauß Sohn (am Ring bis 1935 in der Fassung des Juden Erich Wolfgang Korngold unter der Regie des Juden Lothar Wallerstein gegeben, wo in der Premiere von 1929 Maria Jeritza die Annina, Lilly Claus (Frau Dostal!) die Barbara und Hubert Marischka den Caramello sangen). Diesmal hatte die Inszenierung der auch Regie führende Direktor der Wiener Staatsoper seit 1. September 1936, der Salzburger Erwin Kerber, übernommen. Das Bühnenbild schuf wieder Robert Kautsky, die Kostüme diesmal Ulrich, der Sohn des berühmten Bühnenbildners Alfred Roller. Erwin Kerber hängt ein zwiespältiger Ruf nach. Einerseits setzte er willig die Forderungen der Nationalsozialisten um, andrerseits war er entlassenen Kollegen behilflich, Engagements zu finden, oder schützte sie auf andere Weise. Kein Wunder also, wenn nach der Venedig-Premiere zu lesen war: „Wiener Theaterkultur und Wiener Musikgeist haben in dieser Aufführung, zu reiner und heiterer Wirkung verbündet, zugleich aufs eindrücklichste gezeigt, was auch die Wiener Staatsoper zur gesamtdeutschen Bühnenkunst aus dem unerschöpflichen Vorrat unserer besonderer Gaben beitragen kann.“ [34] Das war für die Parteiführung in Berlin, die einen kulturellen Sonderweg Wiens im Einvernehmen mit dem Führer nicht zulassen wollte, eine bittere Pille, erfreute nur Dr. Seyß-Inquart und Bürckel, die in der Aufführung waren. Dass die Ablöse der „jüdischen“ Korngold-Fassung zu einem solchen Resultat führen könnte, einem „Wiener Kulturimperialismus“ [35], hatte man in Berlin nicht erwartet. „Unterschwelliger ‚Österreich-Patriotismus‘ wurde beim Publikum immer spürbarer, ohne dass deswegen ein aktiver Widerstand gegen das NS-Regime entstanden wäre. Aber der jahrhundertealte Gegensatz Wien-Berlin teilte selbst die Nationalsozialisten in zwei Lager.“ [36]

Unter Pauliks Leitung sangen Esther Réthy die Barbara, Maria Reining die Annina, Helge Roswaenge und Anton Dermota alternierend den Herzog und Josef Witt im Wechsel mit Richard Sallaba den Caramello. Die bisherigen Besetzungen zeigen deutlich, dass in diesen Vorstellungen an den großen Opernhäusern der Ruck passierte, der die Operettenproduktionen aus dem Bereich der singenden Schauspieler à la Marischka in den Bereich der Opernsänger verschob, also eine Gewichtsverteilung vornahm, die dem Genre nicht gut tat, weil es die Operette in eine Scheinseriosität katapultierte, aus der sie sich auch nach dem 2. Weltkrieg kaum mehr befreien und den Weg zurück in eine heitere Frivolität finden konnte. Die Vorstadtunterhaltung wurde stadtfein, denn Theater an der Wien und Carl-Theater wurden trotz der Schleifung der Basteien um den Ersten Bezirk noch immer als Vorstadttheater empfunden. In dieser Nacht in Venedig 1939 erinnerte nur mehr Fritz Imhoff als Pappacoda an diese ursprüngliche Heimat der Operette.

Operette: „Rosen in Tirol“ mit Gitta Alpar und Johannes Heesters/ Sammlung Schulz

Am 20. Februar 1940 hatte man in der Staatsoper den letzten Zigeunerbaron gespielt. An Zigeuner sollte offensichtlich nicht mehr erinnert werden. Denn Anfang 1940 hatte die Verfolgung von Sinti und Roma einen neuen Höhepunkt erreicht. Also konnte man sie gerade in der Ostmark nicht romantisch auf der Opernbühne erscheinen lassen. Als Ersatz setzte man Boccaccio von Franz von Suppé mit einer Neuinszenierung am 5. April 1940 an. Offensichtlich hatte man auch damit wenig Freude, denn wenn da Boccaccio schon im ersten Finale singt: „Mögen sie mein Werk verbrennen, Wahrheit lässt sich nicht verkennen, wird nie vergehn, muss als Phönix auferstehn“ [37], dann konnte das beim Publikum nur unliebsame Erinnerungen an die Bücherverbrennung von 1933 wecken, die man in angespannten Kriegszeiten am wenigsten brauchte. Die politisch absolut unverdächtigen Bearbeiter Alexander Steinbrecher (1910-1982)[38] und Victor Pruscha, (1888-1966) der Regisseur der Produktion, vorher Intendant in Graz, hatten es unternommen, das Stück für die Staatsoper „neu einzurichten, textlich, musikalisch. Es ist da manches geändert, gekürzt worden.“ [39] Im Grunde hatte man nur die Fassung von Artur Bodanzky aus dem Jahre 1932, die vorher schon an der Met in New York zu sehen war, adaptiert und dabei sogar die Bodanzkyschen Rezitative übernommen.[40] Sie entsprachen dem Operettenverständnis der Nationalsozialisten, weil sie die burleske Operette zur Spieloper umfunktionierten. Anton Paulik stand am Pult, Else Schulz sang die Titelpartie, Dora Komarek, die als Dora Komar auch beim Film Karriere machen sollte, Fiametta. War die Titelpartie als Hosenrolle etwa auch ein Grund dafür, dass man das Maß an Frivolität in Kriegszeiten überschritten sah? Oder hat man vielleicht doch an der Bücherverbrennung Anstoß genommen? Jedenfalls verschwand die Operette nach fünf Vorstellungen. Interessant ist jedoch, dass in der bereits zitierten Rezension auch steht, was der Opern-Operette bis heute zum Verhängnis wurde und wird: „Die Opernsänger bringen die Leichtigkeit des Stils, das ganze lockere Operettenwesen selten so, daß man vergißt, was sonst ihre Aufgabe, was ihr gewohnter Umkreis ist.“ Und die Rezitativ-Version verstärkte noch die fälschliche Hinwendung der Operette zur Spieloper. Aber Pruscha scheint da schon der irrigen Idee besessen nachgehangen zu sein, die er nach dem Krieg als – salopp gesagt – „Vordenker“ den Volksopern-Direktoren Salmhofer und Juch einflößte, die goldene und silberne Operette an Opernhäusern anzusiedeln, da diese Werke – wie es Juch dann formulierte – „eine Vollendung der Interpretation“ verlangen, „die nur ein großes Opernhaus erfüllen kann“. [41]

Am 30. April 1940 leitete Anton Paulik noch einmal eine einzelne Vorstellung von Das Land des Lächelns aus Anlass des 70. Geburtstages von Franz Lehár. Dafür wurde die alte Inszenierung des bereits 1938 emigrierten jüdischen Regisseurs Lothar Wallerstein im Bühnenbild von Robert Kautsky aus dem Fundus geholt, ohne natürlich Wallersteins Namen zu nennen. Victor Pruscha hatte dafür zu zeichnen. Dabei handelte es sich um eine ganz neue Produktion, die zwischen 30. Jänner und 23. Februar 1938 nur fünfmal gegeben worden war. Auch der musikalische Chef der Produktion, der sie neben Lehár dirigierte, der Jude Karl Alwin, war bereits in Mexiko. Franz Völker sang in dieser Festvorstellung den Sou-Chong, Esther Réthy die Lisa.

Operette: Der Librettist Richard Genée/Wiki

Mit Beginn der neuen Spielzeit kam auch ein neuer Staatsoperndirektor aus Hamburg, der den „Wiener Schlendrian“ in Ordnung bringen sollte: Heinrich Karl Strohm. Er sollte nur kurz Direktor sein, da er psychische Probleme bekam und von Schirach, der inzwischen Reichsstatthalter geworden war, abgesetzt wurde. Wahrscheinlich geht aber die letzte Operetten-Neuinszenierung der Staatsoper vor der Theatersperre noch auf Strohms Planung zurück. Sein aus Hamburg mitgebrachter Oberspielleiter Oscar Fritz Schuh brachte sie am 10. Jänner 1943 im Redoutensaal der Hofburg in Bühnenbildern und Kostümen von Wilhelm Reinking unter der musikalischen Leitung von Anton Paulik heraus:Wiener Blut. Wieder waren die Opernsänger dabei, die Paulik für Operette geeignet hielt und teilweise auch nach dem Krieg in der Volksoper einsetzte: Esther Réthy, Dora Komarek, Emmy Loose, Richard Sallaba, Fritz Krenn und erstmals in einer Operette auch Erich Kunz.

Kraft durch Freude mit Operette! Trotz all dieser Anstrengungen um die Operette in Staats- und Volksoper hatte aber schon vorher, 1938, Gauleiter Josef Bürckel erkannt, dass er der Operettenmetropole Wien wieder ein reines Operettentheater geben müsse, um den substanzraubenden Abgang so vieler jüdischer Größen des Genres und die damit verbundene Repertoirereduzierung halbwegs aufzufangen. Dafür wurde das Raimundtheater ausersehen. Bis 7. April 1938 hatte Direktor Franz Zwonik versucht, das Haus als volkstümliche Stätte der Unterhaltung zu führen. Er musste aus finanziellen Gründen aufgeben. Es entstand der Plan, im Raimundtheater eine „Deutsche Bühne“ zu errichten, die der beliebte Sänger und Schauspieler Ernst Tautenhayn (1873-1944) [42] leiten wollte, der aber keine Konzession erhielt. Das Haus wurde mit Gastspielen u.a. von der Salzburger Marionettenbühne und dem Theater in der Josefstadt (Frauen in New York von Clare Boothe Luce) bis 10. Februar 1938 über Wasser gehalten. Danach blieb es geschlossen und sollte in eine Großgarage umgewandelt werden [43]. Das blieb dem Raimundtheater durch die Kulturabteilung der Deutschen Arbeitsfront erspart. Der neue Eigentümer und Rechtsträger hieß nun: „D.A.F“, NS-Gemeinschaft „Kraft durch Freude“, Amt Feierabend. Als Intendanten für diese parteieigene Operettenbühne wurde von Dr. Goebbels der parteitreue Intendant des Stadttheaters Fürth, Willy Seidl (1900-?) [44], eingesetzt. Erfreulich, aber noch lange nicht ein Grund, so zu jubeln, wie es die beiden Strecker-Biographen Wieser und Ziegler tun: „So rettete die Organisation KdF ein Wiener Theater“. [45]

Operette: „An der schönen blauen Donau“ von Johann Strauß/ Sammlung Schulz

Die Neue Freie Presse erläuterte Seidls Spielplanabsichten: „Er gedenkt das Theater als Pflegestätte der großen Wiener Operette zu führen, vorerst der klassischen, … und dann später, mit eingeführter und geschulter Spielgemeinde, in immer stärkerem Maße der Arbeiten zeitgenössischer Komponisten sich anzunehmen.“ [46] Als Herzenswunsch Seidls wird eine Aufführung des vergessenen Aschenbrödels von Johann Strauß Sohn angeführt, wobei dem Direktor und dem Journalisten nicht bewusst gewesen zu sein schien, dass es sich bei Aschenbrödel um ein Ballett handelt.

Willy Seidl eröffnet das Haus nach einem Umbau durch Architekt Fritz Zeymer, der dem Raimundtheater sogar eine, vom Führer nie betretene, Führerloge bescherte, am 16. November 1938 mit Karl Millöckers Klassiker Der Bettelstudent in einer Inszenierung des Grazers Robert Nästlberger (1886-1942) [47], einst gefeierter Bonvivant und Operettensänger, jetzt Oberspielleiter der Operette am Raimundtheater (Choreographie: Lilo Engbarth), in Dekorationen des an der Volksoper künstlerisch aufgefallenen Walter von Hoesslin, nun für kurze Zeit fest engagierter Bühnenbildner des Hauses (Kostüme: Alfred Kunz), unter der musikalischen Leitung des neuen 1. Kapellmeisters Franz Herburger (2. Kapellmeister war Fritz Zwerenz). [48] Seidl schien besser als der vom Berliner Metropoltheater und Admiralspalast verwöhnte Baumann an der Volksoper gewusst zu haben, was die neuen Machthaber wünschen: „Die Inszenierung … verfiel nicht in den stilstörenden Fehler, das garnicht (sic!) üble Buch von Zell und Genée in eine Revue aufzulösen. Die geschmackvolle Bearbeitung Karl Hagemanns führt die lustspielartige Handlung mit fester Hand durch.“ [49]

Operette: Der Sänger Heinz Conrads/ ORF Archiv

Kurze Zeit später wäre Millöckers Polen-Operette nicht mehr so glatt auf den Spielplan gekommen und wären die Librettisten nicht mehr so offen genannt worden, obwohl man bei toten jüdischen Autoren nicht so genau hinsah. Mit dem parteisicheren Lehár stand man allerdings vor dem gleichen Problem: Am 14. Februar 1939 hatte Der Graf vonLuxemburg am Raimundtheater Premiere.[50] Auch hier waren die Autoren (Bodanzky, Stein und Willner) Juden. Hier zog man sich auf den Begriff einer Neufassung zurück. Lehár soll musikalische Korrekturen und Erweiterungen vorgenommen [51] „… und dazu noch neue Nummern von blendender Melodik und Rhythmik geschrieben“ [52] haben. Am 16. Mai 1939 folgte in Anwesenheit des Komponisten[53] Paul Linckes Frau Luna [54] als viel bestaunte Ausstattungsrevue – sicher um die Achse Berlin-Wien zu dokumentieren. Interessant, dass Seidl diese Werke Lehárs und Linckes mit „klassischer“ Operette gleichsetzte, obwohl Frau Luna ursprünglich eine frivole Burleske war.

Zum 8. Februar 1940 zog dann Streckers nationalsozialistische Musteroperette Ännchen von Tharau in Wien ein [55] (im Wiener Raum später nur noch in Streckers Wohnort Baden bei Wien aufgeführt, wo man am 1. Dezember 1973 die 4000. Aufführung der Operette feierte – laut Statistik des Deutschen Bühnenvereins). Schluss mit der synkopierten Revue! Hatten doch schon die Breslauer Neuesten Nachrichten nach der Uraufführung 1933 geschrieben: „Als Schöpfer zahlreicher … Wiener Lieder versteht sich Strecker auf die flotten Marschrhythmen, die das militärische Milieu zu beglaubigen haben, ebenso wie auf die gefühlvollen Partien, in denen melodiös das Herz zum Herzen spricht.“ [56] Außerdem stellte man beruhigend fest, dass der Komponist „die Saxophone nicht jazzmäßig“ verwende. In der Rolle des Simon Dach war in Wien zum ersten Mal Tony Niessner auf der Bühne des Raimundtheaters zu sehen, nach dem Krieg vielbeschäftigt an verschiedenen Wiener Theatern und im Funk, deshalb von Kollegen scherzhaft „Staatsbuffo“ [57] genannt.

Operette: „Auf der Lahmgruaben…“ von Heinz Strecker/ Sammlung Schulz

Zwischen Deutschland und Russland bestand noch der 1939 abgeschlossene Nichtangriffspakt. Also konnte man als linientreues Haus im Frühjahr 1940 noch problemlos Lehárs Zarewitsch mit dem ständig in Wunschkonzerten erprobten Wolgalied am Vorabend des 70. Geburtstags des Komponisten ansetzen, dem Gauleiter Bürckel zu diesem Festtag den Ehrenring der Stadt Wien dedizierte. Die Operette, deren beide Librettisten aus Rassegründen unnennbar waren – Heinz Reichert war schon 1938 nach Amerika emigriert, Béla Jenbach hatte sich in einem Keller in der Kaunitzgasse versteckt – kam am 29. April 1940 heraus. Regie unter der Gesamtleitung von Intendant Seidl wieder Nästlberger in einem Bühnenbild und mit Kostümen von Alfred Kunz. Am Pult stand, wie schon beim Ännchen, Wolfgang Friebe. Für die beiden Hauptrollen waren junge Gäste engagiert: die bildschöne tschechische Sängerin Jarmila Ksirova, die es nach dem Krieg in die DDR verschlug, wo sie noch Operettenfilme für die DEFA drehte, und Alfredo di Liddo. Beide sangen „nicht nur mit ‚Schmalz‘, sondern auch mit innerer Erstaufführungserregung“ [58]. Seidl war beim Ännchen offensichtlich zur Einsicht gekommen, dass es ohne Revueelemente doch nicht so gut geht, frönte wieder seinem Ausstattungsfuror, ließ Kosackenmädel tanzen, eine Balalaika-Gruppe auftreten und das Publikum durch eine ausgefuchste Lichtregie verblüffen. [59] Dazu gab es noch eine Solotanz-Einlage von Greta Sedlmayr, die Das Kleine Blatt sogar in einem bikiniartigen Kostüm als Attraktion abbildete. Hatte sich Seidl etwa gar dazu entschlossen, wieder Sex in die Operette einziehen zu lassen?

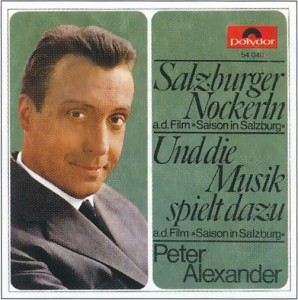

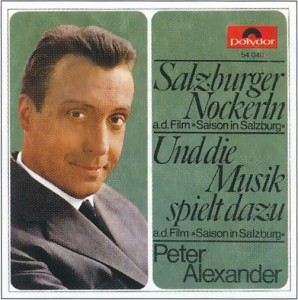

Ende 1940 war die Spielplanauswahl für eine KdF-Institution schon etwas schwierig geworden. Und so ganz ohne Revue ging es eben nicht – weder bei der arisierten Operette noch bei den Klassikern. Seidl entschied sich für Salzburger Nockerln, heute unter dem Titel Saison in Salzburg bekannt, einer Operette des von den Nazis als Ersatz für den emigrierten Juden Paul Ábrahám geförderten Fred Raymond (eigentlich Raimund Friedrich Vesely) und eine ziemlich unverschämte Kopie des verbotenen Weißen Rössls.

Operette: Mizzi Zwerenz 1907 als Fanni Steingruber in der Operette „Ein Walzertraum“/ Wiki

Raymond hatte mit dem Lied Ich hab mein Herz in Heidelberg verloren 1925 seinen Durchbruch gehabt und war bei Kriegsbeginn der Propaganda-Abteilung des Militärsenders Belgrad zugeteilt worden. Die Nockerln kamen am 20. Dezember 1940 „farbenfroh und ausgelassen“ [60] zur Erstaufführung in der Ostmark, nur zwei Jahre nach der Uraufführung in Kiel. Eigentlich war eine Aufführung in Wien schon 1938 geplant gewesen, doch hatte das Kulturamt der Stadt Wien im ewigen politischen Gerangel mit der Reichskulturkammer in Berlin die Produktion des Stückes verhindert, „weil es den Titel ‚Salzburger Nockerln‘ hatte und ‚darin für die heutige Zeit zuviel vom Essen die Rede sei.“ [61] Die Inszenierung entstand mit dem Leading-Team des Zarewitsch, besetzt zum Großteil mit hauseigenen Kräften und dem Buffo-Paar Elfi König (Vroni) und Tony Niessner (Toni) an der Spitze.[62]

Willy Seidl verlegte sich danach auf die angekündigten Operettenuraufführungen. Warum er nichts von Parteimitglied Kattnig spielte? Nicht zu erklären! Warum er nichts von dem von der NDSAP tolerierten [63] Nico Dostal (1895-1981) auf den Spielplan setzte, erklärt der Komponist allerdings in seiner Selbstbiographie mit seiner zu geringen Würdigung einer riesigen Hakenkreuzfahne im Fürther Büro Seidls. [64] So kam der Niederösterreicher Dostal in Wien zwischen 1938 und 1944 nur mit zwei musikalischen Lustspielen (Eva im Abendkleid und Verliebtes Dreieck) im Renaissancetheater in der Neubaugasse zur Aufführung.

Am 30. April 1941 hatte eine Operette des Oberspielleiters Nästlberger mit der Musik von August Pepöck Premiere: Der Reiter der Kaiserin. Nästlberger, 1941 schon Intendant des Mellini-Theaters in Hannover, hatte das Buch nach einem Roman von Alfons von Czibulka (Der Kerzlmacher von St. Stephan) verfasst. Einige Werke des Romanciers waren nach dem Krieg in der sowjetischen Besatzungszone wegen ihrer Nähe zum Nationalsozialismus verboten. Der Reiter spielt 1759 in Wien und Schlesien. Die Operette erfüllte voll und ganz den Kanon der Forderungen der Nazis an eine gute Operette und wurde Pepöcks erfolgreichstes Werk. Nästlberger konnte sich des Erfolges nicht lang erfreuen; er verstarb 1942 in Hannover.

Operette: „Liebe in der Lerchengasse“/ stadtteilgeschichten.net

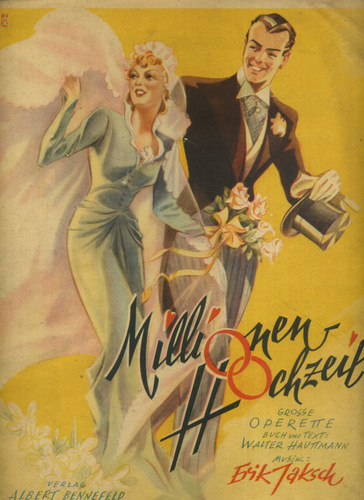

Am 26. November 1941 fand dann die erste Vorstellung einer Operette von Walter Hauttmann, Millionenhochzeit, mit der Musik von Erik Jaksch statt. Beide Autoren waren natürlich Parteimitglieder. Erik (Erich) Jaksch (1904-1976) war bereits 1927 den Nationalsozialisten illegal und 1938 dann offiziell beigetreten[65], wobei er als Legitimation angab, durch Verbreitung verbotener Zeitschriften in der Zeit vor 1938 zur Beförderung der Ziele der Partei beigetragen zu haben. Dr. Walter Hauttmann, ein 1900 in Leoben geborener Schauspieler, war seit Februar 1940 Parteigenosse. Er schien sich noch mehr für die Nazis engagiert zu haben, da er sogar als „besonderer Geheimnisträger beim WKKdo XVII“ in Aussicht genommen war und dabei vom Kreisleiter der NSDAP als „national eingestellt“ bewertet wurde. [66] Die Millionenhochzeit handelt von zwei verfeindeten Metallkonzernen, die der pfiffige Abteilungschef eines Unternehmens wieder durch eine Heirat miteinander versöhnt. Das Stück ist ziemlich flach, die Figuren sprechen einen bis zur Parodie gestelzten Dialog. Schwer vorstellbar, dass dieser durch Fritz Imhoff und Louise Kartousch in den Komikerrollen bei der Premiere „vergoldet“ werden konnte. Im dritten Akt verwirrt sich auch noch die Dramaturgie des Stückes durch die Einführung einer beinahe absurd wirkenden Doppelrolle. Dennoch fand die Millionenhochzeit großen Anklang, besonders in Hamburg, und wurde mehr als 700mal gespielt [67]. Ein Beweis dafür, wie sehr das Publikum in dieser Zeit nach Unterhaltung lechzte, selbst wenn sie noch so platt war.

Die nächste Uraufführung am 19. Dezember 1942 galt neuerlich einer Demonstration der Achse Wien-Berlin. Es war die Neubearbeitung der Berliner Operette Olly-Polly von Walter Kollo auf ein Buch von Arnold & Bach und Willy Kollo aus dem Jahre 1925, die nun Sohn Willi (eigentlich Arthur), der auch Komponist war, unter dem Titel Ich bin in meine Frau verliebt herausbrachte. Willi Kollo (1904-1988), der Vater des Tenors René Kollo, war natürlich auch Parteimitglied.

Operette: Elfie König, hier in Kreislers „Sissi“/ kulturpool.at

Die letzte Premiere am Raimundtheater vor der allgemeinen Theatersperre bedeutete wieder einen dramaturgischen Schwenk in die Seidlschen Anfänge und brachte Carl Michael Ziehrers Fremdenführer auf die Bühne. Er wurde am 29. April 1943 allerdings nicht in der Originalfassung, sondern in einer Neufassung durch Walter Hauttmann und Erik Jaksch gespielt werden, Autoren, die offensichtlich den nationalsozialistischen Operettenstil mit ihrer Millionenhochzeit hervorragend getroffen hatten. Die ursprüngliche Operette von Leopold Krenn und Karl Lindau entsprach zu wenig dem Zeitgeist, obwohl gerade der Schauspieler und Bühnenschriftsteller Lindau, der eigentlich Gemperle hieß, gebührend gewürdigt hätte werden müssen. War doch sein Großvater der Gründer der ersten Wiener Kaffeesurrogat-Fabrik – und inzwischen war ja das Lebensmittel-Surrogat-Zeitalter angebrochen. Aber da kam in diesem Original ein sehr komischer Fürst Tagala von Indopur vor – das konnte man nicht brauchen. Und auch nicht einen Herrn Weisskopf. Der musste in Paradeiser umbenannt werden. Man sang zwar immer noch „O Wien, mein liebes Wien“ im ¾-Takt, aber dennoch dominierte jetzt der 4/4-Takt des Militärs auf der Bühne, und der Walzer wurde im ersten Finale durch die Burgmusik verdrängt. Was wurde da nicht alles den Soldaten unterstellt: „Wer ist fesch und schneidig, nur das Militär!“ oder „Ja, das macht die Uniform, imponiert den Frau’n enorm!“ oder „Mädel, Mädel, hör‘ mich an, lass Dir etwas raten: Findest einen feschen Mann nur bei den Soldaten“. Aber auch auf die Sittsamkeit wurde nicht vergessen: „Die kleine Susi, die will kein G’schpusi“. [68]

Operette: Gruselige 50er mit Peter Alexanders Version der „Salzburger Nockerln“ bei Poyldor/hitparade.ch

Operettenmetropole Wien: Aber nicht nur Staatsoper, Opernhaus der Stadt Wien (Volksoper) und Raimundtheater widmeten sich zwischen 1938 und 1944 der Operette. Auch in den verbleibenden Privattheatern kam sie zum Zug. Die erste Operettensaison unter großdeutscher Anleitung lief recht zögerlich an. Staats- und Volksoper waren ja in erster Linie für Oper zuständig, das Raimundtheater noch nicht umgebaut. So fand die erste Operettenpremiere am 31. Oktober 1938 in der „Komödie“, dem heutigen Metro-Kino in der Johannesgasse, statt und galt der im „Altreich“ bereits oft gespielten Retro-Operette Liebe in der Lerchengasse von Arno Vetterling auf ein Libretto des Parade-Librettisten dieser Jahre, Hermann Hermecke. Er stammte aus dem braunen Dunstkreis Heinz Hentschkes vom Berliner Metropoltheater der 1930erjahre. Hermecke hatte viele erfolgreiche Operetten im Stile der nationalsozialistischen Dramaturgie geschrieben. Das in Fortsetzung der Possentradition Walter Kollos auf den deutschen Markt zugeschnittene Stück war für Wien überarbeitet worden. Die Gastspieldirektion Hans von Pott [69] als Theaterpächter hatte auch die Wiener Operettenlegende Mizzi Zwerenz für die Rolle der Euphrosyne Schnakenbrück geb. Pamperl verpflichtet. Für die musikalische Leitung zeichnete Dr. Wolfgang Russ-Bovelino [70], nach dem Krieg als Musikreferent der Stadt Wien tätig. „Die kleine Bühne erscheint zwar durch etwa vier oder fünf Personen bereits beängstigend gefüllt, aber das hat andrerseits den Vorteil, dass zwischen Darsteller und Publikum sehr leicht ein guter Kontakt entsteht … Wohl sind die Stilmittel einzelner Interpreten für den kleinen Raum zu großartig.“ [71] Trotz der Enge leistete man sich auf dem Nudelbrett von Bühne auch ein Ballett, das die ehemalige Solotänzerin und Ballettmeisterin der Wiener Staatsoper Hedy Pfundmayr leitete . [72]

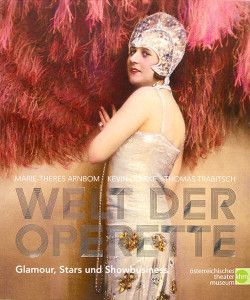

Noch eine kleine Bühne, die Kammerspiele in der Rotenturmstraße, brachte nur wenige Wochen später (am 21.März 1939) eine typische opérette légère heraus, die sie bescheiden und sprachbereinigt musikalisches Lustspiel nannten: Lisa, benimm Dich! von Hans Lang auf ein Buch des oberösterreichischen Schauspielers und Schriftstellers Ernst Friese und des Wiener Kabarettautors Rudolf Weys. Unter der Regie von Parteimitglied Hanns (auch Hans) Schott-Schöbinger [73], der auch in einer Hauptrolle mitspielte, brillierte in der Titelrolle seine damalige Ehefrau Friedl Czepa, eine bildhübsche, überaus begabte junge Schauspielerin, an der Seite ihres nachfolgenden Ehemannes (ab 1942) Rolf Wanka.

Operette/ der Autor: Hans-Dieter Roser/Foto Anne Oppermann/ ORCA/Roser

Die jeweiligen Ehepaare waren sich in ihrer Begeisterung für Adolf Hitler einig, wofür Friedl Czepa mit der Leitung des Bürgertheaters von 1940 an bis zur Theatersperre belohnt und nach dem Krieg mit Berufsverbot bestraft wurde. Sie hatte mit dem musikalischen Lustspiel Warum lügst Du, Cherie? von Siegfried Tisch und Hans Jan Lengsfelder (Musik: Leonhard Märker) ihren künstlerischen Durchbruch in Wien. Über ihre bezaubernde Wirkung in dieser Rolle schwärmen noch heute sehr alte Menschen, die sie damals gesehen haben [74]. Ins Schwärmen hatte sie auch Gauleiter Bürckel gebracht, mit dem sie eine heftige Liaison verbunden haben soll. [75] So war er natürlich auch an der Seite von Reichsstatthalter Seyß-Inquart zur Premiere von Lisa geeilt. Bürckel durfte schon bald seine Lisa auch am Stadttheater in der Skodagasse bewundern.

Denn inzwischen hatte die schon erwähnte Gastspieldirektion von Pott zur Komödie auch das Stadttheater ab 28. Jänner 1939 mit Ernst Tautenhayn als künstlerischem Leiter übernommen. Man griff auf einen Erfolg aus der Komödie zurück, übertrug die Regie Tautenhayn in einem Bühnenbild von Willy Bahner, kürzte, besetzte um und spielte weiter sehr erfolgreich Liebe in der Lerchengasse. Nach Hans von Pott folgte als Direktor Anton Tiller. Er wollte es noch einmal mit der von den Machthabern nicht geschätzten Revue probieren und eröffnete am 22. Dezember 1939 mit An der schönen blauen Donau. Dem Unternehmen war kein Erfolg beschieden. Man warf der Produktion eine „falsche Wienerliedverzücktheit“ [76] vor. Das Wienertum war zu dick aufgetragen. Trotz des Misserfolgs hielt Tiller die Blaue Donau drei Monate auf dem Spielplan, bevor am 15. März 1940 wieder die unverwüstliche Lisa mit Friedl Czepa Einzug hielt, die auch in der zweiten Serie, glänzend besucht, bis Ende Mai laufen sollte. Nun hatte Rolf Wanka die Regie übernommen und Josef Menschik spielte den Peter. 26 Vorhänge gab es bei der Premiere dieser Wiederaufnahme. [77]

Operette: „Gruß und Kuss aus der Wachau“ auch als Film/ swyrl.tv

Und noch ein drittes Mal kam Lisa, benimm dich! auf die Bretter! Tillers Vertrag wurde nach einer neuerlichen Revue nicht verlängert. Jetzt war die große Stunde von Friedl Czepa gekommen. Sie wurde die „erste weibliche Theaterdirektorin Großdeutschlands“ [78] und stand in dieser neuen Funktion, mit der sie die Nationalsozialisten für so viel treue Dienste auszeichneten, am 26. September 1938 wieder als Hauptdarstellerin auf der Bühne. Die musikalische Leitung hatte Bruno Uher.

Friedl Czepa (1898-1973), die bis zur Theatersperre 1944 Direktorin des Stadttheaters blieb, spielte neben Lustspielen immer wieder Operetten. So kam Ende Jänner 1942 die Operette Veilchenredoute auf ein Libretto von Hans Adler heraus, der fälschlicherweise zunächst von den Nationalsozialisten für einen Juden gehalten worden war, bis er den Ariernachweis erbrachte. Die Musik stammte von Charles Cerné nach Motiven von Richard Genée. Neben der Direktrice wirkte der Tenor Richard Sallaba von der Staatsoper als Gast mit. Die Inszenierung besorgte ein Gast vom Burgtheater, der nach dem Krieg sehr berühmte deutsche Schauspielregisseur und Theaterdirektor Hans Lietzau, der seit 1939 am Burgtheater engagiert war.

Operette: der Sänger Richard Sallaba/ kulturpool.at

Nach der Veilchenredoute gab es ab Ende März 1943 ein Singspiel Walzerträume auf ein Buch von Tilde Binder und Ernst Friese mit der Musik von Bruno Uher nach Motiven von Josef Strauß. Um Strauß – von Rolf Wanka gespielt – drehte sich die Handlung, also wieder ein Fall von „Wiener Kulturimperialismus“, den Berlin nicht litt, um der Stadt Wien keinen kulturellen Vorrang einzuräumen, und für den, generell gesehen, der aus dem Altreich importierte Kulturreferent Schirachs, Walter Thomas [79], verantwortlich gemacht und gefeuert wurde, obwohl der eigentliche Drahtzieher der Reichsstatthalter persönlich war, wie Minister Goebbels sehr wohl wusste. Der Titel war in Erinnerung an Oscar Straus sicher als Provokation gewählt, denn die politische Einstellung der Autoren war eindeutig. Litten sie doch unter dem braunen Diktat der Prinzipalin. [80] Die Walzerträume wurden von Friedrich Neubauer inszeniert, der 1920 in Nürnberg Ernst Tollers Masse Mensch mit seiner Botschaft, kein Mensch dürfe Menschen töten, um eine Idee durchzusetzen, zur Uraufführung gebracht hatte.

1943 kam noch eine zweite Operette auf den Spielplan des Stadttheaters:Mädel im Frack (Susi schwindelt) von Ernst Friese und Rudolf Weys mit der Musik von Hans Lang. Darin konnte der junge Heinz Conrads einen großen Erfolg als böhmakelnder Primgeiger feiern (3. November 1943). Und kurz vor der Theatersperre, am 14. Juli 1944, hatte Lehárs Friederike mit Richard Sallaba in der Tauber-Rolle Premiere.

Operette: Robert Valberg/ kulturpool.at

Noch ein Theater sollte sich im Wien der Nazizeit der Operette widmen: das Bürgertheater an der Vorderen Zollamtsstraße im 3. Bezirk. Es war bereits fünf Jahre nach seiner Eröffnung als Schauspielhaus 1910 in eine Operettenbühne umgewandelt und mit Der unsterbliche Lump von Edmund Eysler (Libretto: Felix Dörmann) eröffnet worden, der es auf 408 Vorstellungen brachte. Eysler blieb Hauskomponist und experimentierte trotz all seiner wienerischen Gemütlichkeit sogar mit Jazzmusik, die die Zeit zu bestimmen begann. Ab 1926 kamen vermehrt die vom Publikum begehrten Revueoperetten unter Farkas zur Aufführung, daneben aber auch weiter traditionelle Operetten, wie eben 1931 Heinrich Streckers Mädel aus Wien, wo schon die biedere rückläufige Dramaturgie der Nationalsozialisten vorgezeichnet war. Dieser stilistische Mischmasch trieb kuriose Blüten: Kurz vor dem Anschluss gab es eine rustikale Ausstattungsrevue Der Bauernkalender(15. Februar 1938), dem gleich nach dem Anschluss (19. März 1938) die erste Operettenproduktion der Exl-Bühne folgte, einer sehr renommierten seriösen Tiroler Bauernbühne, die das Bürgertheater bespielte: Die Toni – der Bua (Musik vom Haus-Kapellmeister Karl Meise). Man nannte es natürlich nicht Operette, sondern „Ein lustiges Spiel mit Musik in 8 Bildern“. An den acht Bildern ist zu erkennen, dass selbst hier noch der Revuegedanke in verkleinerter Form herumspukte. Schwer vorstellbar, dass das schlüpfrige Sujet [81] am Vorabend von Führers Geburtstag den braunen Kulturreformatoren gefiel. Verständlich, dass das Theater ab Spielzeitende bis April 1942 geschlossen wurde. Es wurde umgebaut. Der bis dahin grüne Zuschauerraum, dem viele durchgefallene Autoren die Schuld für den Flop gaben, weil ein Theater innen eben nicht grün zu sein habe [82], wurde rot-weiß-gold. Nach dem Umbau verpachtete man das Haus als Privattheater an Robert Valberg, der einen gemischten Spielplan zur Ablenkung vom Kriegsalltag bieten wollte und auf musikalischem Sektor in geduldeter Subordination mit der Revue kokettierte. Die von Hanns Schott-Schöbinger und Rudolf Weys für den 17. April 1942 ausgerichtete Eröffnungsrevue Ringstraßen-Melodie wurde von der gleichgeschalteten Presse zwar nicht gut besprochen, erfreute sich aber eines regen Publikumszuspruchs. Im Ensemble befanden sich Künstler, die dem braunen Regime nicht gerade positiv gegenüberstanden und immer wieder verdeckten geistigen Widerstand leisteten, was das Publikum offensichtlich zu würdigen wusste. Vieles konnte man sich nur unter einem Direktor Valberg erlauben, der NSDAP-Mitglied war, Landesleiter der Reichstheaterkammer und Kulturbeirat der Stadt Wien – eine schillernde Persönlichkeit, der einerseits die Schuld am Selbstmord Rudolf Beers zur Last gelegt wurde, der andrerseits Beer aber auch den Zugriff auf seine Konten und die Flucht ermöglichen wollte [83] und den Marcel Prawy immer wieder als Ermöglicher seiner Emigration dankbar erwähnte.

Operette: Die „Balkanliebe“ schaffte es bis in die Nachkriegszeit, namentlich Rudolf Schock war ein Protagonist für dieses Repertoire/ youtube

Auch Landser hätten’s gern frivol! Betrachtet man alle Operettenproduktionen der Jahre 1938 bis 1944, so muss man feststellen, dass Operette in Wien weiter als gewichtiges Kultur-Produkt behandelt wurde, auch wenn Richard Strauss in einer Beschwerde an Dr. Goebbels über einen Grazer Kulturrat und einen unbedeutenden Komponisten noch so schäumte: „Kann man diese edlen Zeitgenossen nicht ins Nürnberger Opernhaus einsperren und zu lebenslänglichen Lehár, Kálmán, Leo Fall, Stolz oder wie diese musikalischen Hochstapler und Volksvergifter sonst noch heißen, verurteilen?“ [84] Allerdings waren die Nationalsozialisten in Wien nicht sehr erfolgreich mit der Schaffung einer speziellen nationalsozialistischen Operette, wie sie Reichsdramaturg Schlösser gefordert hatte. Die neuen Operetten drehten nur formal das Rad der Zeit zurück unter Benützung neuer ästhetischer Errungenschaften. Dadurch fiel die Repertoireausdünnung durch den Verlust der verbotenen jüdischen Autoren, der Sujets um kriegsfeindliche Nationen und vor allem durch den Verzicht auf die Crème der jüdischen Operettendarsteller, die dem Genre das notwendige Prickeln, das stimulierend Doppeldeutige und Subversive gaben, besonders auf. Das Genre war nur dort erfolgreich, wo es auf arische Interpreten zurückgreifen konnte, die ihr Handwerk bei jüdischen Kollegen gelernt hatten – und diese ganz bewusst, teils sogar schamlos kopierten, was besonders für die unzähligen Tauber- und Massary-Kopisten gilt. Keine Wiener Operettenuraufführung zwischen 1938 und 1945 hat die Zeit überlebt.

Die meisten neu geschaffenen Wiener Operetten der Nazis schlummern heute in Archiven. Da hat sich einmal Hermann Bahrs Satz: „Wien ist eine willensschwache Stadt, die sich jedem unterwirft, der ihr seinen Willen aufzwingt“ [85] nicht erfüllt. Verschwunden waren jedoch nach 1938 und definitiv nach 1945 der Hauch des Verruchten, die Frivolité, die Groteske und das deutlich Parodistische. Die Operette war jugendfrei geworden – und blieb es bis in die Gegenwart. Verhängnisvoll war auch die mit Vehemenz geförderte Liaison der Operette mit der Spieloper, die bis in unsere Tage dominierend geblieben ist. Sie hat aber andrerseits den Plagiatszustand und manchmal die Plagiatsunverblümtheit der „braunen“ Werke entlarven geholfen, weil Opernsänger die dünne Substanz nicht veredeln konnten, da das Metier zu sehr auf Klangereignisse reduziert und ihm die Extra-Dimension genommen wurde. Mit dieser hatten die OperetteninterpretInnen vor 1933/38 das Genre erst zum Ereignis und letztlich zur eigenständigen Kunst gemacht. Das mag auch der Grund sein, warum die Wiener Parteiführung trotz aller Bemühungen um die Operette nicht Komponisten förderte, die von der Berliner Kulturführung als Ersatz für die vertriebenen jüdischen Größen „erfunden“ worden waren. Sie hatten in Wien zwischen 1938 und 1944 nur marginale Bedeutung. Hans-Dieter Roser

Ein Wort zur Präsentation: Der sehr umfangreiche Apparat an Fußnoten und Anmerkungen, mit dem natürlich Hans-Dieter Roser seinen Artikel im Original ausgestattet hat, erscheint uns für einen „Nachdruck“ in operalounge.de zum umfangreich. Wir liefern ihn aber gerne per e-mail an Interessierte nach, der Autor möge uns verzeihen. G. H. Foto oben: Sheet music cover of “Millionenhochzeit,” with music by Erik Jaksch/ ORCA

Von den Anfängen in einer Kinderballettgruppe in Berlin-Mitte über die achtjährige Ausbildung in der Staatlichen Ballettschule Berlin bis zum Engagement an die Lindenoper wird der Weg gezeichnet, den zahlreiche Fotos (darunter seltene aus den Anfängerjahren) illustrieren. 1991 begann sie als Gruppentänzerin, wurde 1993 Solistin und 1998 nach einer Schwanensee-Aufführung mit ihrem Rollendebüt als Odette/Odile zur Ersten Solistin ernannt. Knop hat in Berlin in mehreren Balletten beide weibliche Hauptrollen getanzt – so in Giselle zuerst die Myrtha und ab 2000 die Titelrolle, in Schwanensee die Königin und später die Doppelrolle des Weißen und Schwarzen Schwans mit ihren ganz speziellen Herausforderungen, in der Bajadere die Hamsatti und Nikia, in Dornröschen die Fée de Lilas und Aurora. Voller Bewunderung spricht sie über die Arbeit mit Maurice Béjart, in dessen Choreografien Verklärte Nacht (1993), Apropos Scheherazade (1996), Le Concours (1997) und vor allem Ring um den Ring (2004) sie mitwirkte. In letzterem Werk tanzte sie sogar drei Rollen – Freia, Fricka, Sieglinde. Eine von Knops Sehnsuchtsfiguren war die Tatjana in Crankos Onegin, die sie erstmals 1995 beim Ballett des Aalto Theater Essen interpretierte, wo sie von 1995 bis 96 als Solistin engagiert war – die einzige Station außerhalb Berlins in ihrer langen Laufbahn. Nach nur einem Jahr kehrte sie in die Hauptstadt zurück, wo sie 2003 die Gelegenheit bekam, diese zentrale Partie nun ganz in ihr Repertoire aufzunehmen – inzwischen (nach eigener Einschätzung) mit der nötigen Reife und Erfahrung für diesen diffizilen und vielschichtigen Charakter. Im Interview fragt Witkiewicz mehrfach, warum sie sich für das Staatsballett Berlin entschieden hat und keine internationale Karriere einschlagen wollte, was ein wenig insistierend wirkt. Noch befremdlicher ist seine Behauptung, dass Beatrice Knop „in jeder Vorstellung mehr als perfekt“ gewesen sei, was natürlich eine maßlose Übertreibung ist und vor allem von der grenzenlosen Bewunderung des Autors für die Tänzerin zeugt. Sie hat (wie jede andere Startänzerin auch) Vorstellungen abgeliefert, die alles andere als vollkommen waren. Besonders die 32 Fouettés der Odile, die sie selbst als die technisch schwierigste Stelle dieser Rolle bezeichnet, haben sie mehrfach vor Probleme gestellt. Aber ihr Ehrgeiz und der hohe künstlerische Anspruch an sich selbst ließen sie immer wieder noch intensiver trainieren, noch härter arbeiten, um ihre Auftritte zu perfektionieren. Und so war es nur konsequent, als mit Mitte dreißig körperliche Schmerzen einsetzten und sich verstärkten, an das Ende der aktiven Laufbahn zu denken. Das Interview, das von einer ausführlichen Chronik ergänzt wird, erinnert an eine glanzvolle Tänzerkarriere und sei jedem Ballettfreund empfohlen. Bernd Hoppe

Von den Anfängen in einer Kinderballettgruppe in Berlin-Mitte über die achtjährige Ausbildung in der Staatlichen Ballettschule Berlin bis zum Engagement an die Lindenoper wird der Weg gezeichnet, den zahlreiche Fotos (darunter seltene aus den Anfängerjahren) illustrieren. 1991 begann sie als Gruppentänzerin, wurde 1993 Solistin und 1998 nach einer Schwanensee-Aufführung mit ihrem Rollendebüt als Odette/Odile zur Ersten Solistin ernannt. Knop hat in Berlin in mehreren Balletten beide weibliche Hauptrollen getanzt – so in Giselle zuerst die Myrtha und ab 2000 die Titelrolle, in Schwanensee die Königin und später die Doppelrolle des Weißen und Schwarzen Schwans mit ihren ganz speziellen Herausforderungen, in der Bajadere die Hamsatti und Nikia, in Dornröschen die Fée de Lilas und Aurora. Voller Bewunderung spricht sie über die Arbeit mit Maurice Béjart, in dessen Choreografien Verklärte Nacht (1993), Apropos Scheherazade (1996), Le Concours (1997) und vor allem Ring um den Ring (2004) sie mitwirkte. In letzterem Werk tanzte sie sogar drei Rollen – Freia, Fricka, Sieglinde. Eine von Knops Sehnsuchtsfiguren war die Tatjana in Crankos Onegin, die sie erstmals 1995 beim Ballett des Aalto Theater Essen interpretierte, wo sie von 1995 bis 96 als Solistin engagiert war – die einzige Station außerhalb Berlins in ihrer langen Laufbahn. Nach nur einem Jahr kehrte sie in die Hauptstadt zurück, wo sie 2003 die Gelegenheit bekam, diese zentrale Partie nun ganz in ihr Repertoire aufzunehmen – inzwischen (nach eigener Einschätzung) mit der nötigen Reife und Erfahrung für diesen diffizilen und vielschichtigen Charakter. Im Interview fragt Witkiewicz mehrfach, warum sie sich für das Staatsballett Berlin entschieden hat und keine internationale Karriere einschlagen wollte, was ein wenig insistierend wirkt. Noch befremdlicher ist seine Behauptung, dass Beatrice Knop „in jeder Vorstellung mehr als perfekt“ gewesen sei, was natürlich eine maßlose Übertreibung ist und vor allem von der grenzenlosen Bewunderung des Autors für die Tänzerin zeugt. Sie hat (wie jede andere Startänzerin auch) Vorstellungen abgeliefert, die alles andere als vollkommen waren. Besonders die 32 Fouettés der Odile, die sie selbst als die technisch schwierigste Stelle dieser Rolle bezeichnet, haben sie mehrfach vor Probleme gestellt. Aber ihr Ehrgeiz und der hohe künstlerische Anspruch an sich selbst ließen sie immer wieder noch intensiver trainieren, noch härter arbeiten, um ihre Auftritte zu perfektionieren. Und so war es nur konsequent, als mit Mitte dreißig körperliche Schmerzen einsetzten und sich verstärkten, an das Ende der aktiven Laufbahn zu denken. Das Interview, das von einer ausführlichen Chronik ergänzt wird, erinnert an eine glanzvolle Tänzerkarriere und sei jedem Ballettfreund empfohlen. Bernd Hoppe

Überhaupt lohnt ein Blick in den

Überhaupt lohnt ein Blick in den  oder

oder

Von sehr unterschiedlicher Qualität sind die Sängerleistungen. Überragend ist

Von sehr unterschiedlicher Qualität sind die Sängerleistungen. Überragend ist