.

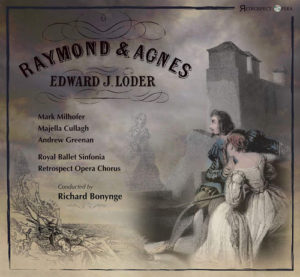

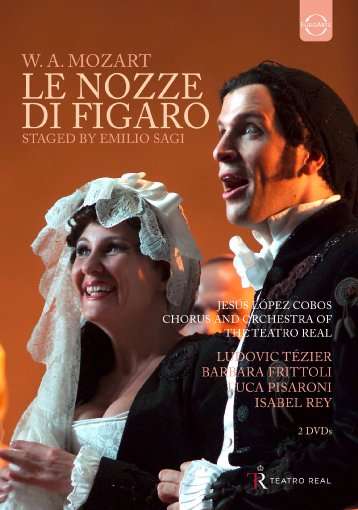

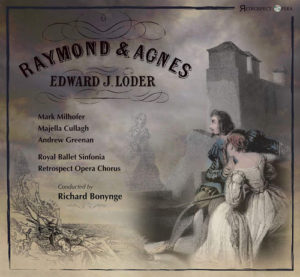

Edward Loder? Nie gehört. Ich wage zu behaupten, dass nur einer von tausend deutschsprachigen Opernfans die Hand heben würde, würde er nach Edward Loder gefragt. Und auch britische Opernliebhaber wären wohl hard pressed bei diesem Namen. Wallace, Balfe, auch Benedict ließen es vielleicht im Kopf klingeln (zumal da das Wexfords Festival kürzlich Seh-/Hörhilfe geleistet hat), aber Edmund Loder? Nun also gibt es Abhilfe. Die rüstige englische Retrospect Opera hat sich der englischen Oper verschriebe und unter der Leitung von Richard Bonynge (dem großen Champion für viktorianische Opern) Loders Grand Opera in Three Acts, Raymond and Agnes von 1855 eingespielt und nun herausgebracht.

Auf bemerkenswert hohem Niveau singen Mark Milhofer, Majella Cullagh, Andrew Greenan, Carolyn Dobbin, Quentin Hayes, Alessandro Fisher, Alexander Robin Baker sowie Timothy Langston; dazu hört man das Royal Ballet Sinfonia und den Restrospect Opera Chorus – dies alles, wie gesagt, unter der liebevollen Hand von Richard Bonynge. Valerie Langfield überwachte die Aufnahme, die mit fabelhaften Sponsoren- und Loder-Friends-Geldern ermöglicht wurde. Als Kontinentaleuropäer ist man immer wieder davon begeistert, wie stark im anglo-amerikanischen Bereich Sponsoren zu aktivieren sind.

.

.

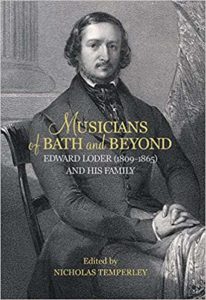

Zu Edward Loder sollte man auch das Buch von Nicholas Temperley bei Boydell Press lesen: Musicians of Bath and Beyond Edward Loder (1809-1865) and his Family (Music in Britain, 1600-2000)

Loders Oper von 1855 (Manchester) ist die Frucht einer reichen Opernbewegung in der Mitte des 19. Jahrhunderts im viktorianischen Empire. Die romantische Oper, mit Dialogen wie die meisten Opern von Balfe und anderen (The Bohemian Girl et al,) bedienten ein breites Publikum auf der Insel und in den Überseezentren wie USA und Australien. Loder, der sich einen „deutschen Studenten“ nannte und einige Zeit auf dem Kontinent verbracht hatte, sah Carl Maria von Weber als sein Vorbild. Und sein Chef-d´ouevre, Raymond and Agnes, ist denn auch eine „gothic love story“ mit Schauplatz in einem vergangenen Deutschland voller Schlösser und geheimnisvoller Wälder, dem Mönch von Lewis oder dem Castle of Otranto Walpoles nicht unähnlich. In England lobte man seine kongeniale Umsetzung von Edward Fitzballs turbulentem Libretto in die Nähe Verdis (was vielleicht für heutige Ohren sehr hoch gegriffen ist). Seine Nähe zu Weber, Auber, Meyerbeer und in der Tat Verdi erstaunt. Der Bariton der Uraufführung, Henry Drayton, ist als Conte di Luna im Trovatore in Covent Garden 1865 sogar bildlich festgehalten. Diese Titel liefen parallel.

Edward Loder wurde 1788 in Bath in einer musikalische Familie geboren (seine Brüder hatten ebenfalls eine erfolgreiche Karriere im Musikbetrieb), wurde zum professionellen Geiger ausgebildet und war Leiter des Theatre Royal in Bath. Loders Familie schickte Edward nach Frankfurt/M. zu Ferdinand Riess, bei dem er sein Handwerk als Dirigent und Komponist lernte. 1851 übernahm er das Theatre Royal in Manchester, wo seine ersten Opern auf die Bühne kamen: Nourjahad gelangte 1834 zur Aufführung, es folgten Raymond und Agnes 1855 (mehrfach an anderen Theatern aufgeführt). Seine erfolgreichste Oper war The Willis or The Nightdancers von 1846, 1859 im St. James Theatre und in Covent Garden nochmals 1860 vorgestellt. Richard Bonynge hat daraus die Ouvertüre neben denen anderer viktorianischer Komponisten bei Somm eingespielt.

Edmund Loders Oper „Raymond and Agnes“/ zeitgenössische Illustration/ Restrospect Opera

Raymond and Agnes sind in jüngerer Vergangenheit wieder aufgetaucht. 1966 gab die Universität von Cambridge im Arts Theatre unter David Grant in der Edition von Nicholas Temperley einen Eindruck des Werkes, in den 1970er Jahren dirigierte James Lockhart die Oper bei der BBC (Justin Lavender und Judith Howard in den Hauptrollen). Nun also erstmals eine kommerzielle Studioeinspielung der schwungvollen, romantischen Oper bei Retrospect Opera, die sich bereits durch manche hervorragende Aufnahmen vergessener Werke der Epoche ausgezeichnet hat. So haben wir über The Boatswain´s Mate von Ethel Smythe berichtet. Eine andere CD hält Musik von Charles Didbin fest. Von Charles Barnand und Solomon gibt es Pickwick, eine dramatische Kantate. Und schließlich ist von Didbin eine Aufnahme von dessen Datchet Mead geplant, wie David Chandler schreibt.

Im Folgenden gibt es einen Artikel von einem der eminenten Kenner der Oper des neunzehnten und frühen zwanzigsten Jahrhunderts, David Chandler, der uns bereits einige seiner kenntnisreichen Artikel zur Verfügung gestellt hat (vergl. seine Artikel zu Catalani, Montemezzi oder Smyth); in diesem Fall haben wir den Artikel dem Booklet zur neuen CD-Einspielung von Retrospect Opera (mit Libretto) entnommen und danken David Chandler und Valerie Langfield. Details zum Erwerb der Oper (2 CD RO005) gibt es hier. G. H.

.

.

Nun also der Artikel von David Chandler: Beyond Gilbert and Sullivan – Edward Loder’s Raymond and Agnes and the Apotheosis of English Romantic Opera. Mention ‘nineteenth-century English opera’ to most people, and they will immediately think ‘Gilbert and Sullivan’. If they really know their Gilbert and Sullivan, they’ll probably remember that Sullivan always wanted to compose more serious operas, but that Gilbert resisted this, believing they should ‘stick to their last’: light, comic, tuneful satire.

Edmund Loders Oper „Raymond and Agfnes“ bei Retrospect Opera

It thus comes as a surprise to many opera lovers to learn that, before Gilbert and Sullivan teamed up in 1871, Britain had its own distinctive school of serious opera. This is conventionally referred to as English Romantic opera: it made its first appearance in 1834, continued to be produced into the 1860s, and the best-known examples were performed well into the twentieth century. It was strongly influenced by both German (especially Weber) and Italian (mainly Rossini, Bellini and Donizetti) models, but it also had distinctively British elements. The most important of these was the ballads, generally not too difficult to sing, which were designed to become hit songs outside the opera house – British composers were much more dependent on the sale of sheet music than their Continental rivals.

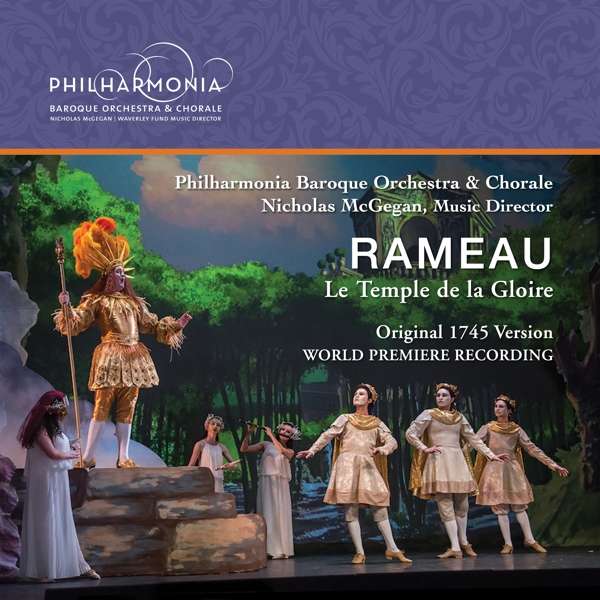

English Romantic opera had been almost completely forgotten when Richard Bonynge made a landmark recording of Michael William Balfe’s The Bohemian Girl in 1991. This was the obvious place to start a revival, for The Bohemian Girl was the most successful of all these operas. Inspired by Bonynge’s example, other operas from this period have since been revived and recorded. Bonynge himself has recorded William Vincent Wallace’s Lurline and Balfe’s Satanella. There have also been recordings of Balfe’s The Maid of Artois, Wallace’s Maritana, and – a favourite of this writer – George Alexander Macfarren’s Robin Hood. Alongside these have appeared George Biddlecombe’s standard study, English Opera from 1834 to 1864 (1994), and books on Balfe, Wallace, and Edward Loder. All this would have been quite unthinkable before 1990.

Edmund Loders Oper „Raymond and Agnes“/ zeitgenössische Illustration/ Restrospect Opera

Most of these recordings have been met with surprise and delight by critics astonished at the fact that such impressive operas from the pre-Gilbert and Sullivan era even existed. Yet until now it has been impossible to listen to the work that critics have increasingly highlighted as the finest of all the English Romantic operas: Edward Loder’s Raymond and Agnes of 1855. Biddlecombe wrote of this as having ‘a quality of invention and dramatic power that raises it to an unusual position in English nineteenth-century opera’. Nigel Burton, in The Grove Dictionary of Opera, goes even further, emphasising the ‘surprising emotional intensity’, ‘the sense of drama and depth of musical characterization … close to Verdi’, which makes Loder ‘the foremost composer of serious British opera in the early Victorian period’.

In 1855, Raymond and Agnes was premiered at the Theatre Royal, Manchester, where Loder had been musical director since 1851. It enjoyed considerable success there, but when a London production was organised four years later, it was something of a disaster, thanks to the very poor quality of the performance. Loder (1809–65) was by that time suffering from the mental illness which painfully afflicted his final years, and was unable to promote his own work adequately. Thus this extraordinary opera disappeared from sight and was more or less unheard of for a century.

Then in 1963, Nicholas Temperley discovered a vocal score and immediately recognised Raymond and Agnes as a lost masterpiece. He organised a staged performance at Cambridge in 1966, and as word got out about just how good the opera was, critics travelled from all over the country to see it. They were all impressed. Charles Osborne wrote that he ‘was bowled over by Raymond and Agnes. Its intensity, and Loder’s gift for melody and musical characterization, were indeed Verdian and marvellously exciting.’ Andrew Porter called Loder a genius, John Warrack dubbed the Act 2 quintet ‘magnificent’ and Stanley Sadie thought it ‘would not disgrace middle‑period Verdi’.

Loders „Raymond & Agnes“ with Richard Bonynge, Majella Cullagh, Mark Milhofer, A Greenan @RetrospectOpera

After all the excitement in 1966, one might suppose that Raymond and Agnes could not be forgotten again. Yet it was. The problem was that in the 1960s, no libretto was thought to survive, and Temperley’s production was a speculative recreation of the opera based on the sung music. Although the BBC did broadcast a radio version in 1967, there was too much uncertainty about the opera for recording companies, or professional opera companies, to show interest. And so, once more, the dust gradually settled.

Finally, though, in the last decade there has been a steady movement toward reviving Raymond and Agnes in the form of a professional recording. A copy of the libretto, as used in London in 1859, has been located, and musicologist Valerie Langfield has spent years creating a definitive performance edition. When Retrospect Opera, the British charity, was founded in 2014, their first goal was to record Raymond and Agnes. It has been a crowdfunded project, with over 200 donations coming in from all over the world. Richard Bonynge was the obvious conductor to turn to, and a studio recording under his baton was made in October 2017. It is being released this summer complete with a sumptuous booklet containing the full libretto and three authoritative essays.

It must be confessed that the title, Raymond and Agnes, does not raise the same degree of interest as The Bohemian Girl or Robin Hood. It can sound prudishly ‘Victorian’. But this is very misleading. The title was in existence long before the opera, having been given to various works derived from Matthew ‘Monk’ Lewis’s classic Gothic novel, The Monk (1796), which had much the same impact in the 1790s as Alfred Hitchcock’s Psycho had in the 1960s, fascinating, horrifying and appalling people. The Monk contains several intertwined stories – that of the lovers Raymond and Agnes is just one of them, and when that part of the story began to be treated as an independent work, it was called, unimaginatively, Raymond and Agnes. Loder’s librettist, Edward Fitzball, adapted this time-tested story, enlarging and complicating it with elements drawn from Lewis’s play, The Castle Spectre (1797), and Weber’s Der Freischütz.

.

Zu Edward Loder: aus seiner Oper „The Night Dancers“ gab es die berühmten Quadrillen für Klavier/ Frontespiece/ The Richard Bonynge Archive Switzerland in der Picture Gallery, Holburne Museum, Bathwick, Bath/ Illustration zum Beitrag von Raymond Walker über die „Musical Loders of Bath“ (auf Seen and heard International)

The plot is very intricate, no doubt; the listener needs to make some effort to understand what is happening. It is also improbable in the extreme. But it is full of intensely dramatic situations and inspired Loder’s greatest music. Although Raymond and Agnes does contain some of the ballads that the Victorians demanded, it is in no sense a ‘ballad opera’. Its musical core is found in the duets and ensembles, composed with a Verdian level of force and conviction. The three central characters, Raymond (tenor), Agnes (soprano) and their sinister nemesis, the Baron of Lindenberg (bass-baritone), are brought together in various combinations and with every variety of emotion, from the most passionate youthful love to the profoundest hate, from tender gratitude to remorseless revenge. These scenes are orchestrated with a mastery unprecedented in nineteenth-century English opera, and make the strongest possible case for taking pre-Gilbert and Sullivan works seriously.

In Loder’s youth, Weber was making his huge impact on English opera, first with the sensationally successful adaptations of Der Freischütz (one of them made by Fitzball) in 1824, then with Oberon two years later. Weber seems to have been, enduringly, Loder’s greatest inspiration, and it is certainly not fanciful to imagine these German Romantic operas giving him his sense of vocation. By 1827, young Loder was studying music in Germany with Ferdinand Ries, and in 1834, when his own operatic career commenced, he introduced himself to the British public as ‘a German Student in music’. Unlike Balfe, with his mainly Italian influences, Loder wanted to create an English Romantic opera that could stand beside and claim kinship with the works of Weber and his German followers. Raymond and Agnes, with a story appropriately set long ago in a Romantic Germany of forest and castle, represents a most satisfying fulfilment of this goal.

Retrospect Opera’s recording of Raymond and Agnes can be ordered directly through their website (www.retrospectopera.org.uk), as well as through standard music retailers. David Chandler © 2018 David Chandler

Zu Loders Oper „Raymond and Agnes“: Der Tenor der Uraufführung George Perren/ OBA

Synopsis: Long ago, a Baron of Lindenberg, in Germany, fell in love with a Prioress named Agnes. She resisted his advances, and he attempted to rape her; desperate, she grabbed his dagger and killed herself. Since then, her ghost is said to haunt the Castle of Lindenberg, still holding the uplifted dagger. The Baron’s family believes itself cursed, and that the curse will only be defeated when the last of the Lindenberg line marries the last of the Prioress’s line. The present Baron of Lindenberg, considering himself the last of his family, has identified another Agnes, an Andalusian girl, as the last descendent of the Prioress’s family. She is much younger than him, so he first made her his ward, along with her foster-sister, Madelina, choosing to live in Spain to watch over her education. But now he has placed Agnes temporarily in the Convent of St. Agnes, Germany – founded in honour of the long-dead Prioress – as a prelude to marrying her. She knows nothing of his matrimonial intentions.

During his years in Andalusia, the Baron lived a double life: both kindly guardian to Agnes and fierce leader of a gang of brigands, calling himself ‘Inigo’. One of his comrades was an Italian named Antoni. As Inigo, the Baron murdered Don Fernando, a Spanish gentleman, and carried off his wife, Ravella. Fernando’s little boy Raymond thus grew up parentless, sworn to avenge his father’s death. As an adult, Raymond meets Agnes at the Carnival in Madrid; they fall deeply, though secretly, in love. Soon afterwards, the Baron places Agnes in the convent. Undeterred, Raymond follows her to Germany, wholly ignorant of her connection with ‘Inigo’.

Some time after the killing of Raymond’s father, Antoni quarrelled with the Baron (Inigo), and was ordered to leave the gang. Appalled by the latter’s treatment of Ravella, and determined to take revenge, Antoni took her with him. Ravella lives with Antoni and, after all her sufferings, has lost the power of speech.

Act 1: Having arrived in Germany with his valet, Theodore, Raymond stops at the Golden Wolf hostelry in the forest near the Convent of St. Agnes. The ‘fête of the wolf’ is being celebrated with a shooting competition, which he wins. As the celebrations continue, Theodore recognises an old friend, Francesco, who happens to be the Baron’s valet. As they exchange news, they realise Raymond is in love with the girl the Baron intends to marry. Theodore laughs at the suggestion that the Baron’s castle is haunted, but Madelina, entering opportunely, is persuaded to tell the ancient story of the attempted rape of the Prioress and its consequences in the form of a ‘Legendary Ballad’. Theodore tells Raymond what he has learned of the Baron’s plan to marry Agnes, and Raymond, who has already arranged secret access to the convent, decides he and Agnes must elope as soon as possible. He hopes Agnes will ‘admit one sigh of love’ on this balmy night.

Zu Loders Oper „Raymond and Agnes“: der Bariton der Uraufführung, Henri Drayton, hier als Conte di Luna (Mitte) neben Lucy Escott/ Leonora und Augustus Braham/ Manrico in Covent Garden 1865 in einer zeitgenössischen Illustration/ OBA. Augustus Braham sang ebenfalls den Raymond in weiteren Aufführungen.

Agnes decorates the shrine devoted to her namesake in a chapel in the convent, and prays. Madelina enters to reveal the Baron’s marriage plans; Agnes is horrified, and asks if Madelina still loves her. Madelina assures Agnes of her undying love, recalling their happy childhood years in Andalusia. Raymond himself appears, disguised as the verger, and makes his own claim on Agnes: in a passionate duet, he says he will follow her to the ends of the earth, while she declares their love hopeless, even though she will always think of him. The real verger hurriedly pulls Raymond into the shadows as the Baron enters. The Baron, thinking himself alone, sings of his guilt and suffering; noticing Agnes, he is struck by her beauty. Raymond and Agnes look forward to their next meeting as the Baron recognises that but for his historic ‘crime’ he could feel genuine love for his ward. The Baron orders an immediate departure for the castle; the doors open to reveal a carriage, to which he leads Agnes. Antoni and his men plan to attack the carriage ‘where the woods are darkest’.

Act 2: Having rescued the Baron and Agnes from Antoni and his gang, Raymond is visiting the Castle of Lindenberg, and being shown around by Agnes. Again, they sing of their love. Theodore brings news that the Baron wants to see Raymond, and the latter departs. Theodore, Francesco, Madelina, and the castle servants are all nervous and excited because it is All Hallows’ eve; on this night the ghost is said to walk. Madelina faints and Theodore kisses her; she pretends to be offended, but their mutual attraction is established. The servants all hurry away when the Baron appears. Seeing the portrait of the Prioress Agnes, which the servants have revealed, the Baron is prompted to sing again of his guilt, this time touching explicitly on the murder of Raymond’s father. Raymond enters; the Baron asks him to name his reward for the rescue from the robbers, and Raymond boldly requests Agnes’s hand. The Baron says this is quite impossible, explaining the tradition of the curse and his conviction that only he can marry Agnes. Raymond rejects this, and the Baron angrily demands to know who Raymond is. Raymond sings a ‘Romance’ detailing his own life story; horrified, the Baron realises he is talking to Don Fernando’s son. Raymond says he has sworn vengeance on ‘Inigo’, the alleged name of the man who destroyed his family. The two men quarrel as the Baron commands Raymond to leave at once; finally, the Baron pulls out his dagger and attempts to stab Raymond. Raymond wrestles the dagger away and sees the name ‘Inigo’ on it: he immediately realises he has found his father’s murderer. The Baron summons his servants and has Raymond carried to the dungeon.

That night, amid general fear of the ‘Spectre-Nun’ in the castle, Madelina causes consternation when she says the ghost is approaching. In fact, the ‘ghost’ is Agnes in disguise, who with the assistance of Madelina and Theodore has adopted this ruse to first frighten the servants away before praying at the shrine of her ancestor and attempting to rescue Raymond. The Baron appears, and the plotters think their plan has been frustrated – then realise with astonishment that the Baron is sleepwalking, haunted by guilt. The Baron prays to the portrait of the Prioress Agnes, but the portrait fades away, and the Prioress, seeking to aid the lovers, then appears in the background, pointing to a door. The Baron orders the castle door to be unlocked, and in his confusion hands the key to Raymond. Raymond, Agnes and Theodore flee over the drawbridge. Suddenly coming to his senses, the Baron orders a pursuit.

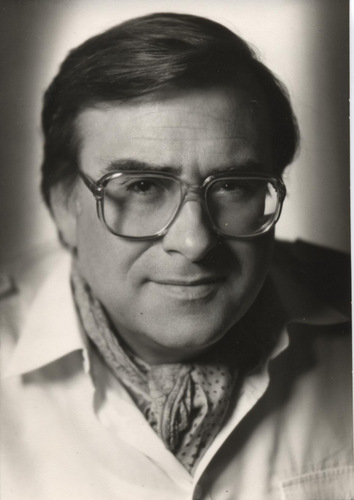

Zu Loders Oper „Raymond and Agnes“: der Autor David Chandler des Artikels. David Chandler is a professor of English at Doshisha University in Kyoto. His background is in English Romanticism (M. Phil and D. Phil, Oxon), but he has wide-ranging research interests in English and Italian opera. He has edited books on the Italian composers Alfredo Catalani and Italo Montemezzi and published many articles and reviews on British musical theatre, including pioneering accounts of Edward Cympson (1838-1905), Alan Doggett (1936-78) and nineteenth-century musical adaptations of Charles Dickens’s novels. David has recently written a series of commissioned essays, including one on Romantic opera for a book titled Into the Eurozone, and another about Andrew Lloyd Webber for The Oxford Handbook of the British Musical. Quelle Restrospect Opera

Act 3: Antoni’s two sons are playing dice in their cave, watched by other members of the gang; they quarrel. Antoni enters. He reveals that the Baron of Lindenberg they attacked is none other than their old comrade ‘Inigo’. Raymond, Agnes, and Theodore, fleeing the Baron, arrive at the cave; Antoni, quickly disguising himself as a hermit, invites them in. Ravella manages to reveal that they are in danger, and Theodore tears the false beard off Antoni; mutual threats are exchanged. When Antoni blows his whistle, Raymond is quickly overpowered; Agnes appeals to the bandits for mercy. Ravella discovers a miniature portrait Raymond had accidentally dropped in the fight. Recognising her husband, Don Fernando, she screams; she shows the portrait to Antoni, who immediately realises who Raymond is and orders his release. At this moment, the Baron and his soldiers arrive. Antoni and his men escape, but Raymond and Agnes are captured and ordered back to the castle.

Antoni arrives at the castle, disguised as a monk, to see the Baron. Raymond is brought in by guards and sings of his despair before being led off. The gloating Baron encounters Antoni; the latter reveals himself and informs the Baron of how he abducted Ravella, and how she has lost the power of speech. Willing to be reconciled, and knowing Antoni is an expert marksman, the Baron offers him a thousand ducats if he will undertake to shoot the man who emerges from the castle with ‘a female on his arm’. Antoni agrees and gets into position.

In the castle, Agnes sings of her hopeless love for Raymond. She feels faint and sinks on a couch. The ghost of the Prioress bends over and blesses her, then a dream tableau is revealed of Raymond and Agnes being married at an altar, surrounded by ghostly nuns. As Agnes wakens from her ‘happy dream’, Madelina brings news that the Baron has relented, and is letting Raymond and Agnes leave the castle. They, along with Madelina and Theodore, themselves now lovers, prepare to start for Madrid. They anticipate a happy future devoted to ‘mirth and love’.

The Baron steps outside to check that Antoni is ready to shoot. Ravella, who has been waiting nearby, glides up to him. Seizing her arm, he holds up his lamp to identify her. Antoni, seeing a man and woman revealed together, shoots the Baron. Raymond and Agnes emerge to find the Baron dying, and asking forgiveness; Ravella, speaking for the first time in years, reveals she is Raymond’s mother. The lovers look forward to ‘happiness at last’. David Chandler © 2018 David Chandler/

.

.

(Dank an David Chandler, der wie stets großzügig uns seinen Text überließ, wir haben ihn ja bereits für Catalani und Montemezzi bemüht; Dank auch an Valerie Langfield! Abbildung oben: Agnes and Raymond/ zeitgenössische Illustration/ Ausschnitt aus der Cover-Gestaltung der neuen Aufnahme bei Retrospect Opera)

.

.

Eine vollständige Auflistung der bisherigen Beiträge findet sich auf dieser Serie hier.

Bünte wurde am 23. September 1925 als Sohn des Pianisten und Komponisten Charles Bünte (1880-1943) in der deutschen Hauptstadt geboren. Zwischen 1946 und 1949 studierte er in einer Meisterklasse bei Sergiu Celibidache, dem damaligen Interimschefdirigenten des Berliner Philharmonischen Orchesters, am Internationalen Musikinstitut Berlin Dirigieren und zudem Komposition bei Paul Höffer. 1949 wurde Bünte, gerade 24-jährig, Chefdirigent des Berliner Symphonischen Orchesters. Binnen kürzester Zeit war dieser neugegründete Klangkörper so angesehen, dass er von der amerikanischen Kulturverwaltung bereits 1951 als Vertretung der Berliner Philharmoniker während Furtwänglers Tournee (u. a. nach Kairo) ausgewählt wurde (das bekanntere RIAS-Symphonieorchester wurde dafür übergangen). Der junge Bünte hatte einen guten Draht zu Furtwängler, der es ihm auch ermöglichte, zweimal mit den Berliner Philharmonikern zu konzertieren. Dieses gute Verhältnis zwischen den beiden Berliner Orchestern währte indes nicht lange, untersagte Furtwänglers Nachfolger Karajan Bünte doch lebenslang Auftritte mit den weltberühmten Philharmonikern. 1962 erhielt er einstimmig den deutschen Kritikerpreis. Die von der Stadt Berlin verfolgte Orchesterfusion des Berliner Symphonischen Orchesters mit dem „recht mittelmäßigen“ (Zitat Bünte) Deutschen Symphonieorchester (nicht zu verwechseln mit dem späteren DSO Berlin) zum nunmehrigen Symphonischen Orchester Berlin im Jahre 1967 hat Bünte von Anfang an höchst kritisch gesehen, auch wenn er gleichwohl noch bis 1973 als künstlerischer Leiter des nunmehr fusionierten Orchesters amtierte. Anhaltende Probleme führten dann gleichwohl zu seiner Kündigung, womit die Ära Bünte in Berlin nach bald einem Vierteljahrhundert endete (das Orchester nannte sich später in Berliner Symphoniker um). Er widmete sich in der Folge Gastdirigaten, besonders in Japan, wo er 1979 auch seine spätere (dritte) Ehefrau (eine gebürtige Steiermärkerin) kennenlernte. Carl August Bünte dirigierte in seinem Leben zahlreiche Orchester in Europa, Japan und Südamerika, darunter so bekannte wie die Münchner Philharmoniker, das BBC Symphony Orchestra, das Deutsche Symphonie-Orchester Berlin, das Radio-Sinfonieorchester Stuttgart, die NDR Radiophilharmonie Hannover, das Rundfunk-Sinfonieorchester Saarbrücken, das Orchestre Lamoureux in Paris, das Yomiuri Nippon Orchestra in Tokio und das Orquestra Sinfónica Nacional in Buenos Aires. Er spielte Aufnahmen u. a. für die Label CBS, Turnabout, Intercord und Vox ein. Seit 2006 erschienen bei Bella Musica zahlreiche Konzertmitschnitte in oft erstaunlich guter Klangqualität auf CD (zu beziehen u. a. bei jpc und Amazon), darunter einige Sinfonien von Beethoven, Schubert, Schumann, Bruckner und Tschaikowski, das zweite Klavierkonzert von Rachmaninow, die Symphonie fantastique von Berlioz und Tod und Verklärung von Strauss. Carl August Bünte wurde vielfach ausgezeichnet. So war er Ehrendirigent des Kansai Philharmonic Orchestra in Osaka (1982), Ehrenprofessor für Dirigieren an der Staatlichen Universität für Musik in Tokio (1982) und Honorarprofessor für Dirigieren an der Universität der Künste in Berlin (1999), wo er seit 1987 als Gastprofessor tätig war. Daniel Hauser

Bünte wurde am 23. September 1925 als Sohn des Pianisten und Komponisten Charles Bünte (1880-1943) in der deutschen Hauptstadt geboren. Zwischen 1946 und 1949 studierte er in einer Meisterklasse bei Sergiu Celibidache, dem damaligen Interimschefdirigenten des Berliner Philharmonischen Orchesters, am Internationalen Musikinstitut Berlin Dirigieren und zudem Komposition bei Paul Höffer. 1949 wurde Bünte, gerade 24-jährig, Chefdirigent des Berliner Symphonischen Orchesters. Binnen kürzester Zeit war dieser neugegründete Klangkörper so angesehen, dass er von der amerikanischen Kulturverwaltung bereits 1951 als Vertretung der Berliner Philharmoniker während Furtwänglers Tournee (u. a. nach Kairo) ausgewählt wurde (das bekanntere RIAS-Symphonieorchester wurde dafür übergangen). Der junge Bünte hatte einen guten Draht zu Furtwängler, der es ihm auch ermöglichte, zweimal mit den Berliner Philharmonikern zu konzertieren. Dieses gute Verhältnis zwischen den beiden Berliner Orchestern währte indes nicht lange, untersagte Furtwänglers Nachfolger Karajan Bünte doch lebenslang Auftritte mit den weltberühmten Philharmonikern. 1962 erhielt er einstimmig den deutschen Kritikerpreis. Die von der Stadt Berlin verfolgte Orchesterfusion des Berliner Symphonischen Orchesters mit dem „recht mittelmäßigen“ (Zitat Bünte) Deutschen Symphonieorchester (nicht zu verwechseln mit dem späteren DSO Berlin) zum nunmehrigen Symphonischen Orchester Berlin im Jahre 1967 hat Bünte von Anfang an höchst kritisch gesehen, auch wenn er gleichwohl noch bis 1973 als künstlerischer Leiter des nunmehr fusionierten Orchesters amtierte. Anhaltende Probleme führten dann gleichwohl zu seiner Kündigung, womit die Ära Bünte in Berlin nach bald einem Vierteljahrhundert endete (das Orchester nannte sich später in Berliner Symphoniker um). Er widmete sich in der Folge Gastdirigaten, besonders in Japan, wo er 1979 auch seine spätere (dritte) Ehefrau (eine gebürtige Steiermärkerin) kennenlernte. Carl August Bünte dirigierte in seinem Leben zahlreiche Orchester in Europa, Japan und Südamerika, darunter so bekannte wie die Münchner Philharmoniker, das BBC Symphony Orchestra, das Deutsche Symphonie-Orchester Berlin, das Radio-Sinfonieorchester Stuttgart, die NDR Radiophilharmonie Hannover, das Rundfunk-Sinfonieorchester Saarbrücken, das Orchestre Lamoureux in Paris, das Yomiuri Nippon Orchestra in Tokio und das Orquestra Sinfónica Nacional in Buenos Aires. Er spielte Aufnahmen u. a. für die Label CBS, Turnabout, Intercord und Vox ein. Seit 2006 erschienen bei Bella Musica zahlreiche Konzertmitschnitte in oft erstaunlich guter Klangqualität auf CD (zu beziehen u. a. bei jpc und Amazon), darunter einige Sinfonien von Beethoven, Schubert, Schumann, Bruckner und Tschaikowski, das zweite Klavierkonzert von Rachmaninow, die Symphonie fantastique von Berlioz und Tod und Verklärung von Strauss. Carl August Bünte wurde vielfach ausgezeichnet. So war er Ehrendirigent des Kansai Philharmonic Orchestra in Osaka (1982), Ehrenprofessor für Dirigieren an der Staatlichen Universität für Musik in Tokio (1982) und Honorarprofessor für Dirigieren an der Universität der Künste in Berlin (1999), wo er seit 1987 als Gastprofessor tätig war. Daniel Hauser

Die Mitwirkenden werden verschmerzen, dass jeder nur auf das Theater, den Innenraum, den Stuck und die Malerei achtet, die sich die Schwester Friedrichs II., Wilhelmine von Preußen, in die fränkische Provinz bauen ließ. Überhaupt hat die Markgräfin dem Ort viel stärker den Stempel aufgedrückt als Richard Wagner, der das Theater im April 1871 erstmals besichtigte. Und sich dagegen entschied. Das im feinen Bayreuther Rokoko dekorierte Stadtschloss, die Eremitage samt Orangerie stammen von der kunstbeflissenen Dame, so erfahren wir aus dem touristischen Werbefilm, der dem Konzert nebst Interviews mit Westbroek und Järvi beigegeben ist. Darin erfahren wir noch mehr von Bayreuther Traditionspflege, beispielsweise von dem in 5. Generation geführten Becher-Bräu und der fast ebenso lange wie das Opernhaus existierenden Bäckerei Lang, die auch in der 13. Generation die alten Rezepte wie die gehaltvollen Kretzaweckla aus Hefeteig hochhält.

Die Mitwirkenden werden verschmerzen, dass jeder nur auf das Theater, den Innenraum, den Stuck und die Malerei achtet, die sich die Schwester Friedrichs II., Wilhelmine von Preußen, in die fränkische Provinz bauen ließ. Überhaupt hat die Markgräfin dem Ort viel stärker den Stempel aufgedrückt als Richard Wagner, der das Theater im April 1871 erstmals besichtigte. Und sich dagegen entschied. Das im feinen Bayreuther Rokoko dekorierte Stadtschloss, die Eremitage samt Orangerie stammen von der kunstbeflissenen Dame, so erfahren wir aus dem touristischen Werbefilm, der dem Konzert nebst Interviews mit Westbroek und Järvi beigegeben ist. Darin erfahren wir noch mehr von Bayreuther Traditionspflege, beispielsweise von dem in 5. Generation geführten Becher-Bräu und der fast ebenso lange wie das Opernhaus existierenden Bäckerei Lang, die auch in der 13. Generation die alten Rezepte wie die gehaltvollen Kretzaweckla aus Hefeteig hochhält.

Im Folgenden ein Auszug aus dem wie stets unerlässlichen Lexikon von

Im Folgenden ein Auszug aus dem wie stets unerlässlichen Lexikon von

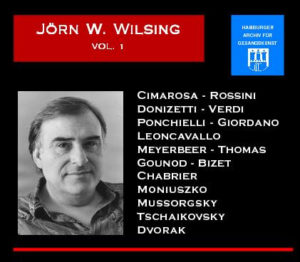

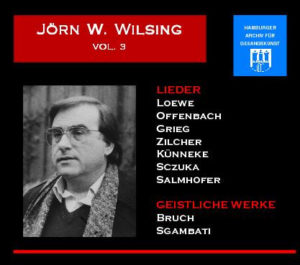

Damit war der Sänger Jörn W. Wilsing Kandidat für die Kader maßgeblicher Agenten. Vor Beginn der Opernspielzeit 1964/65 erhielt er ein Angebot zum Voll-Engagement am Landestheater Coburg – einem mittelgroßen Dreispartenhaus mit 550 Zuschauerplätzen am Schlossplatz des zauberhaften Städtchens, mit ca. 40.000 Einwohnern damals nicht größer als Goslar, Singen, Freising, Wetzlar, doch mit einem auf weite Einzugsgebiete abgestimmten Hochleistungs-Spielplan. Kaum vorstellbar: Es eröffnete die Spielzeit mit Wagners Lohengrin; und der Bühnendebütant

Damit war der Sänger Jörn W. Wilsing Kandidat für die Kader maßgeblicher Agenten. Vor Beginn der Opernspielzeit 1964/65 erhielt er ein Angebot zum Voll-Engagement am Landestheater Coburg – einem mittelgroßen Dreispartenhaus mit 550 Zuschauerplätzen am Schlossplatz des zauberhaften Städtchens, mit ca. 40.000 Einwohnern damals nicht größer als Goslar, Singen, Freising, Wetzlar, doch mit einem auf weite Einzugsgebiete abgestimmten Hochleistungs-Spielplan. Kaum vorstellbar: Es eröffnete die Spielzeit mit Wagners Lohengrin; und der Bühnendebütant

Er füllte eine Vakanz: Das durch Sänger wie Mödl, Eipperle, Borkh, Wissmann, Pütz, Hoffman, Plümacher, Windgassen, Traxel, Tobin, Welitsch, von Rohr, Neidlinger uvm. repräsentierte Ensemble hatte – nach fast 40 Jahren mit Engelbert Czubok als Platzhirsch – dringend Bedarf an Nachfolgerbaritonen fürs Lirico- und Spinto-Fach. Dessen Serioso-Segment war erfolgreich mit Raymond Wolansky besetzt worden. Für die lyrischeren, breiter sortierten, komödiantischen und belcanto-nahen Aufgaben stand mit Wilsing nun eine, wie sich beweisen sollte, ideale „Kombi“-Lösung ins Haus.

Er füllte eine Vakanz: Das durch Sänger wie Mödl, Eipperle, Borkh, Wissmann, Pütz, Hoffman, Plümacher, Windgassen, Traxel, Tobin, Welitsch, von Rohr, Neidlinger uvm. repräsentierte Ensemble hatte – nach fast 40 Jahren mit Engelbert Czubok als Platzhirsch – dringend Bedarf an Nachfolgerbaritonen fürs Lirico- und Spinto-Fach. Dessen Serioso-Segment war erfolgreich mit Raymond Wolansky besetzt worden. Für die lyrischeren, breiter sortierten, komödiantischen und belcanto-nahen Aufgaben stand mit Wilsing nun eine, wie sich beweisen sollte, ideale „Kombi“-Lösung ins Haus. Auch die überregionalen Auftritte setzten sich fort. Schon 1973 war Wilsing bei den Salzburger Festspielen als

Auch die überregionalen Auftritte setzten sich fort. Schon 1973 war Wilsing bei den Salzburger Festspielen als

Provokant mag deshalb die Feststellung wirken: Wilsing ist all denen und auch ihm in nahezu allen Kriterien ebenbürtig, in Details sogar überlegen. Das ist beweisbar – unter vokalen, vor allem aber sängerischen Gesichtspunkten. Maßstäbe kommen aus dem Vergleich – für Wilsing mag die Grammatik der klassischen Gesangskunst reichen. Charakteristik und Färbung der Naturstimme sind die eines Baritono lirico mit dramatischen Optionen, (um zu allbekannten Vorbildern zu greifen:) etwa in Nähe zu den Deutschen Schlusnus, Reinmar, Hüsch, den Italienern Campanari oder Tagliabue, den Franzosen Renaud oder Albers. Stimmbildnerisch weist er die für Glettenberg-Schüler typische Manier auf, die ein Perfektions-Indiz ist: Präzise, doch unaufdringliche Intonation, schwingende Legatoführung auf pulsierendem Atem, vor allem bruchfreie Registerverblendung, gekrönt von kaum gedeckter, dafür flammend-strahlender brillanter Höhe über G‘/Gis‘ hinaus. In späteren Wirkungsjahren, wenn sich die Stimme als ein wenig gesetzter, breiter darbietet, tönt auch das tiefere Register um noch einen Hauch gewichtiger = sonorer.

Provokant mag deshalb die Feststellung wirken: Wilsing ist all denen und auch ihm in nahezu allen Kriterien ebenbürtig, in Details sogar überlegen. Das ist beweisbar – unter vokalen, vor allem aber sängerischen Gesichtspunkten. Maßstäbe kommen aus dem Vergleich – für Wilsing mag die Grammatik der klassischen Gesangskunst reichen. Charakteristik und Färbung der Naturstimme sind die eines Baritono lirico mit dramatischen Optionen, (um zu allbekannten Vorbildern zu greifen:) etwa in Nähe zu den Deutschen Schlusnus, Reinmar, Hüsch, den Italienern Campanari oder Tagliabue, den Franzosen Renaud oder Albers. Stimmbildnerisch weist er die für Glettenberg-Schüler typische Manier auf, die ein Perfektions-Indiz ist: Präzise, doch unaufdringliche Intonation, schwingende Legatoführung auf pulsierendem Atem, vor allem bruchfreie Registerverblendung, gekrönt von kaum gedeckter, dafür flammend-strahlender brillanter Höhe über G‘/Gis‘ hinaus. In späteren Wirkungsjahren, wenn sich die Stimme als ein wenig gesetzter, breiter darbietet, tönt auch das tiefere Register um noch einen Hauch gewichtiger = sonorer.

Im Folgenden ein Beitrag aus dem bewährten Wikipedia, das die Stationen seine vollen Lebens nachzeichnet.

Im Folgenden ein Beitrag aus dem bewährten Wikipedia, das die Stationen seine vollen Lebens nachzeichnet.  Neben seiner Tätigkeit als

Neben seiner Tätigkeit als