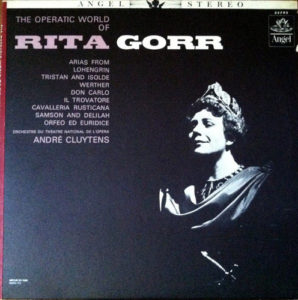

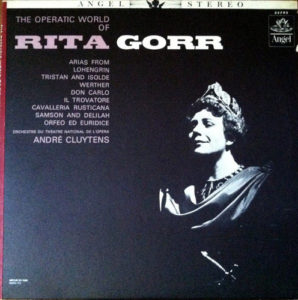

Rita Gorr – Sammlern von Wagner-Aufnahmen ein Begriff wegen ihrer erdenen Ortrud oder Fricka, Verdi-Fans ein ebensolcher wegen ihrer fabelhaften Amneris, und Liebhabern des Französischen wegen ihrer Medée, Carmen, Dalila vor allem oder Charlotte. Vielleicht würde man heute in manchen der von ihr interpretierten Partien ebendort eine leichtere, hellere Stimme vorziehen, aber in ihrer Zeit war die Gorr eine der gesuchtesten Mezzospranistinnen namentlich im französischen Fach, aber eben auch bei Verdi und Wagner. Ich hatte das Glück, sie noch im Alter kennenzulernen als sie 1997, fünf jahre vor ihrem Tod 2012, die Alte Priorin in den Carmelites an der der Deutschen Oper Berlin in Günter Krämers Produktion (der „Wolldecken-Inszenierung“, wie wir spöttisch sagten) mit großem Nachdruck und emotionaler Wirkung sang, ein bedeutendes Opernerlebnis in der Tat.

Da saß sie nun in ihrem Apartment in der Berliner Xantener Straße, im Hintergrund ihre Begleiterin („Ma secretaire…!“), die uns zwischendurch Tee reichte und ab und zu Bemerkungen der Gorr mit einem zustimmenden oder warnenden Räuspern begleitete. Rita Gorr sprach Französisch, und ich Deutsch (als zweisprachige Flämin fühlte sie sich trotz guter Kenntnisse unserer Sprache im Eigenen sicherer).

Rita Gorr (* 18. Februar 1926 in Zelzate; † 22. Januar 2012 in Benidorm, Spanien): Wer sie so vor sich sieht, inzwischen alterbedingt statuöser, gemütlich wirkend, höflich-abwartend, der würde vielleicht nicht unbedingt vermuten, dass diese bürgerlich wirkende ältere Frau eine der berühmtesten Vertreterinnen der Amneris, der Ortrud, der Dalila der Fünfziger und Sechziger war. Rita Gorr war Berlinern erneut ein Begriff geworden als sie in Günter Krämers Inszenierung der Dialogues des Carmelites die Alte Priorin gab , als einzige ideal-idiomatisch in der Originalsprache und von einer derartig beklemmenden Intensität, dass man sich nicht losreißen konnte davon.

Rita Gorr (* 18. Februar 1926 in Zelzate; † 22. Januar 2012 in Benidorm, Spanien): Wer sie so vor sich sieht, inzwischen alterbedingt statuöser, gemütlich wirkend, höflich-abwartend, der würde vielleicht nicht unbedingt vermuten, dass diese bürgerlich wirkende ältere Frau eine der berühmtesten Vertreterinnen der Amneris, der Ortrud, der Dalila der Fünfziger und Sechziger war. Rita Gorr war Berlinern erneut ein Begriff geworden als sie in Günter Krämers Inszenierung der Dialogues des Carmelites die Alte Priorin gab , als einzige ideal-idiomatisch in der Originalsprache und von einer derartig beklemmenden Intensität, dass man sich nicht losreißen konnte davon.

Dass sie bereits im Februar 1997 ihren siebzigsten Geburtstag gefeiert hatte, mochte man nicht glauben, so kraftvoll-vital wirkt diese Frau mit der fast bäuerlichen Ausstrahlung, Teil ihres flämischen Erbes, dem sich noch Spanisches seitens des Vaters hinzufügte. Geboren wurde sie im belgischen Zelsaete als Marguerite Geirnaert, studierte in Gent am dortigen Konservatorium und in Brüssel. 1949 machte sie als 23jährige ihr prestigereiches Debüt in Antwerpen, half aber – wie sie lachend erzählte – noch kurz davor als eine der Walküren ebendort aus, wobei sie noch nie auf einer Bühne gestanden hatte und man gerade die Noten lesen konnte. Den Text lernte sie schnell, die Noten waren ein Risiko.

Eigentlich hatte sie zu Beginn eine Stimme wie die berühmte französische Chanson-Sängerin Rina Ketty (heute nur noch Sammlern selbst in Frankreich bekannt, damals eine Zelebrität wie Hilde Hildebrand), deren Lieder sie oft vor Gästen sang. Ihr Mann brachte den Direktor der Oper auf den Gedanken, sie zu einer Lehrerin zu schicken und sich ausbilden zu lassen. Es folgte das Debüt als Fricka, dann kamen das Engagement nach Strasbourg von 1952 bis 1954 und der Unterricht bei Germaine Hoerner, einer bedeutenden Sopranistin der Vorkriegszeit. Paris lockte im Anschluss. Sie blieb weitere drei Jahre dort, und dann arbeitete sie frei .

Eigentlich hatte sie zu Beginn eine Stimme wie die berühmte französische Chanson-Sängerin Rina Ketty (heute nur noch Sammlern selbst in Frankreich bekannt, damals eine Zelebrität wie Hilde Hildebrand), deren Lieder sie oft vor Gästen sang. Ihr Mann brachte den Direktor der Oper auf den Gedanken, sie zu einer Lehrerin zu schicken und sich ausbilden zu lassen. Es folgte das Debüt als Fricka, dann kamen das Engagement nach Strasbourg von 1952 bis 1954 und der Unterricht bei Germaine Hoerner, einer bedeutenden Sopranistin der Vorkriegszeit. Paris lockte im Anschluss. Sie blieb weitere drei Jahre dort, und dann arbeitete sie frei .

Würde sie heute jungen Sängern ein festes Engagement anraten? Wir sprechen gemischt, ich in Deutsch, und sie antwortet in Französisch mit bezaubernden deutschen Einlagen: Sicher, zum Lernen, um das Repertoire und die Sicherheit zu bekommen, später dann, nach ein paar Jahren muss man die Flügel ausbreiten und fliegen, sich nicht in ein Korsett einzwängen lassen. Singen heißt Mut zum Risiko, sonst wird man ein Beamter, darüber muss man sich von vornherein klar sein. Warum gibt es heute so kleine Stimmen und so wenige große? Rita Gorr ist vorsichtig in ihren Formulierungen, will nicht anecken, niemandem zu nahe treten. Einer der Gründe ist sicher die Ernährung, das andere Schönheitsideal der schlanken Frau (“ Zu wenig Brust „, füge ich hinzu, und sie nickt). Und dann gibt es viele andere Faktoren, namentlich der falsche Aufbau der Partien, die falsche Rollenauswahl zu einem zu frühen Zeitpunkt, die mangelnde Geduld beim Wachsen lassen. „Strömen“ muss die Stimme, nicht eingeengt werden. Der Sänger muss der Stimme folgen, schauen, wohin sie führt. Und mit der körperlichen Entwicklung kommt auch die stimmliche. Ihr Ideal sind die se bei ihr einzigartige souplesse, diese Üppigkeit des Mediums, und die Projektion der Stimme, die bis in die letzte Reihe trägt. Timbre, meint sie, ist das, was man heute hört, meistens nicht die Stimme. Man arbeitet nicht mehr genug an der Stimme, überlässt sie dem Zufall, hat wenig Instinkt oder eine Vision. Sie selber begann mit wenigen Noten, fünf, sechs nur und baute sie zu einer Stimme zusammen, die, dem Himmel sei Dank, auf genügend Dokumenten belegt ist, darunter Bayreuth- und London-Aufnahmen.

Bayreuth: Das bringt uns zur Karriere. Ihre üppige, große und scheinbar auch oben endlose Mezzostimme mit dieser hochindividuellen Farbe brachte sie nach London 1959 als Amneris, als Ortrud, Azucena und in anderen Partien, bereits vorher aber schon nach Bayreuth als Ortrud 1958 (wogegen sie ihre 3. Norn und Grimgerde dort ganz vergessen hatte) sowie Fricka. Wieland Wagner, von dem sie in Verehrung spricht, weil er ihr „die Geheimnisse der Bühne“ und vor allem die Wirkung durch Präsenz beigebracht hat (wie sich im Lohengrin zeigte), wollte sie auch als lsolde und Brünnhilde haben, was sie ablehnte, weil „ich mich nicht von der Amneris und Dalila trennen wollte“. Wagner zu singen war das eine, aber festlegen oder einengen lassen wollte sie sich nicht. „Und es ist eine Sache, ob man die hohen Noten, wie ich sie für die lsolde sicher gehabt hätte, und eine andere, ob man die nötige Tessitura hat“. Nach den großen Partien ihres Fachs – Dalila, lphigénie, sogar Medée, Didon, Ulrica, Ortrud, Amneris, Eboli u. a. – expandierte sie ins Ausland an die Scala 1960 und an die Met 1963, nach Lissabon, Rom, an die Wiener Staatsoper und Chicago. Bis 1973 kehrte sie immer wieder an die Orte ihrer Erfolge zurück und machte beinahe unversehens den Wechsel zum Charakterfach mit der Alten Priorin von Poulenc (in Lyon, Seattle, Strasbourg, Berlin u. a.), der Mutter in Louise und in anderen Partien durch. Eine Pique Dame-Gräfin in Paris fiel einer Kabale zum Opfer, kürzlich erst war sie noch einmal Ulrica in Marseille.

Mit 23 Jahren bereits Fricka, wie überlebt das eine Stimme bis heute? „Das Geheimnis ist, nicht mit dem Kapital, sondern mit den Zinsen zu singen, also nicht die Stimme anzugreifen und vor allem eine bombensichere Technik zu haben.“ Ihre Tendenz, die Stimme immer breit zu führen, sie „strömen“ zu lassen, hat sich immer ausgezahlt für sie. Ihre Lady Macbeth („un gros paquet!“) profitierte davon ebenso, und sie liebt diese dunklen, geheimnisvoll-starken Frauen sehr. Zusammen mit Kundry und der Amneris, vielleicht noch mit der Ortrud, zu der sie wegen ihres flämischen Hintergrunds besondere Affinität verspürt, gehört die Lady zu ihren Lieblingsrollen.

Mit 23 Jahren bereits Fricka, wie überlebt das eine Stimme bis heute? „Das Geheimnis ist, nicht mit dem Kapital, sondern mit den Zinsen zu singen, also nicht die Stimme anzugreifen und vor allem eine bombensichere Technik zu haben.“ Ihre Tendenz, die Stimme immer breit zu führen, sie „strömen“ zu lassen, hat sich immer ausgezahlt für sie. Ihre Lady Macbeth („un gros paquet!“) profitierte davon ebenso, und sie liebt diese dunklen, geheimnisvoll-starken Frauen sehr. Zusammen mit Kundry und der Amneris, vielleicht noch mit der Ortrud, zu der sie wegen ihres flämischen Hintergrunds besondere Affinität verspürt, gehört die Lady zu ihren Lieblingsrollen.

Wo lag ihre Stärke? Oben, unten, in der Mitte? „Je nach Partie unterschiedlich, und immer hundertprozentig“. Das Problem war dann vielleicht – sie bleibt da gar nicht diskret (auch wenn im Hintergrund geräuspert wird) – die natürliche Veränderung im Leben einer Frau, eine Tatsache, über die immer noch zu wenig gesprochen wird, denn die Menopause verändert ja das Leben und den Körper einer Frau immens. Vieles, was sich künstlerisch physisch als problemlos vorher ergibt, erfordert hinterher und in der Zeit der Umstellung harte Arbeit und immer wieder Disziplin. „Aber die Früchte sind ebenso wunderbar“, findet sie. „Was man als Sängerin gewinnt, ist eine ganz andere Dimension an Menschlichkeit, an Erfahrung, an Reife im gestalterischen Bereich, den man vorher nur mit Muskeln ausgefüllt hatte“. „Wissen + Können“ ist die Formel für die Zeit danach. „Les beaux moments“ nennt Rita Gorr sie und vergleicht ihre (und andere) Stimme/n mit einem Jahrgangswein, mit einem üppigen Rotwein, der Bouquet, souplesse und ardeur besitzt – Fülle und Körper eben. Ihre Alte Priorin zeugte in bedeutendem Maße davon. Sie schwärmt von der Zusammenarbeit mit Günter Krämer, der ihr die nötige Freiheit ließ und ihre Erfahrung respektierte. Sonst ist sie eher zurückhaltend im Urteil über andere, namentlich Regisseure. „Früher war manches traditioneller, die Sänger hatten mehr Raum und wurden nicht so sehr den fertigen Wünschen von Regisseuren eingeengt wie heute. Das hat auch seine Vorteile, wie etwa meine Carmen damals in Strasbourg, die ich vielleicht nicht unbedingt par nature bin, die aber früher auch sehr traditionell angelegt wurde. Heute weiß ich darüber mehr, vor allem, wie modern diese Frauengestalt ist.“

Hat sie besondere Erinnerungen und vor allem noch Wünsche angesichts ihres reichen Repertoires? Erinnerungen hat sie an Bayreuth, an glanzvolle Abende als Ortrud mit Otto Klemperer oder als Amneris in London, an Tullio Serafin an der Scala – chefs, die noch am Klavier einzeln probten, nicht die Oper mit einem sinfonischen Abend verwechselten und ihre Assistenten die Arbeit machen ließen. Wünsche? Sie würde gerne die Klytämnestra singen, die ihr unerklärlicherweise nicht über den Weg kam – dafür hat sie eine ganze Palette an Vorbereitungen parat und zählt sie zu dem Wunschobjekt ihres Lebens, schwärmt von der Kraft und der Würde dieser archaischen Figur, die sie zu gerne in einer angemessenen Produktion singen würde (eine Herodias scheiterte 1996 an Krankheit) .

Hat sie besondere Erinnerungen und vor allem noch Wünsche angesichts ihres reichen Repertoires? Erinnerungen hat sie an Bayreuth, an glanzvolle Abende als Ortrud mit Otto Klemperer oder als Amneris in London, an Tullio Serafin an der Scala – chefs, die noch am Klavier einzeln probten, nicht die Oper mit einem sinfonischen Abend verwechselten und ihre Assistenten die Arbeit machen ließen. Wünsche? Sie würde gerne die Klytämnestra singen, die ihr unerklärlicherweise nicht über den Weg kam – dafür hat sie eine ganze Palette an Vorbereitungen parat und zählt sie zu dem Wunschobjekt ihres Lebens, schwärmt von der Kraft und der Würde dieser archaischen Figur, die sie zu gerne in einer angemessenen Produktion singen würde (eine Herodias scheiterte 1996 an Krankheit) .

Und sonst? Sie lächelt dieses für sie typische, abwartende Lächeln: „Strömen lassen und seine facon finden – der Rest ist ganz einfach!“ (Foto oben: Rita Gorr als Eboli/ Ephemera) Geerd Heinsen

Rita Gorr (* 18. Februar 1926 in Zelzate; † 22. Januar 2012 in Benidorm, Spanien):

Rita Gorr (* 18. Februar 1926 in Zelzate; † 22. Januar 2012 in Benidorm, Spanien): Eigentlich hatte sie zu Beginn eine Stimme wie die berühmte französische Chanson-Sängerin Rina Ketty

Eigentlich hatte sie zu Beginn eine Stimme wie die berühmte französische Chanson-Sängerin Rina Ketty

Thiellay kann darüber hinaus gut schreiben. Die Herausforderung, Leben, Werk und Mythos Meyerbeers

Thiellay kann darüber hinaus gut schreiben. Die Herausforderung, Leben, Werk und Mythos Meyerbeers

Es erzählt

Es erzählt

Seine internationale Karriere begann 1993 mit dem 1. Platz im Belvedere-Wettbewerb. Er hat von der MET über Covent Garden bis zur Scala praktisch an allen großen Opernhäusern gastiert – nicht immer in großen Partien, aber er wusste eben jede Rolle einprägsam zu gestalten. Dabei reichte sein Repertoire von Giove (Cavallis Calisto, Wien 1998) über Masetto (Covent Garden 1996), Sarastro (Wien 1996), Banco (Oslo 2000) bis zu Polonius (Thomas, Hamlet, MET 2010); vor allem aber war er natürlich im russischen Repertoire häufiger Gast „im Westen“ (Dodon in Graz 1996/7, Müller in Dargomyschskijs Rusalka in Wexford 1997, Nikititsch und Tschernjakovskij unter Abbado im Salzburger Boris 1998, Pope in Lady Macbeth in Bruxelles 1999 und an der Scala 2007 u.v.m.). Eine besonders enge Zusammenarbeit verband ihn mit der Dirigentenfamilie Jurovskij. Michajlovs Repertoire umfasste auch zeitgenössische Partien; sein bärbeißig-kraftvoller Lear in Sergej Slonimskijs Shakespeare-Oper unter Vladimir Jurovskij z.B. ist in der Videosammlung des Moskauer Tschajkovskij-Konzertsaals vollständig zu sehen (

Seine internationale Karriere begann 1993 mit dem 1. Platz im Belvedere-Wettbewerb. Er hat von der MET über Covent Garden bis zur Scala praktisch an allen großen Opernhäusern gastiert – nicht immer in großen Partien, aber er wusste eben jede Rolle einprägsam zu gestalten. Dabei reichte sein Repertoire von Giove (Cavallis Calisto, Wien 1998) über Masetto (Covent Garden 1996), Sarastro (Wien 1996), Banco (Oslo 2000) bis zu Polonius (Thomas, Hamlet, MET 2010); vor allem aber war er natürlich im russischen Repertoire häufiger Gast „im Westen“ (Dodon in Graz 1996/7, Müller in Dargomyschskijs Rusalka in Wexford 1997, Nikititsch und Tschernjakovskij unter Abbado im Salzburger Boris 1998, Pope in Lady Macbeth in Bruxelles 1999 und an der Scala 2007 u.v.m.). Eine besonders enge Zusammenarbeit verband ihn mit der Dirigentenfamilie Jurovskij. Michajlovs Repertoire umfasste auch zeitgenössische Partien; sein bärbeißig-kraftvoller Lear in Sergej Slonimskijs Shakespeare-Oper unter Vladimir Jurovskij z.B. ist in der Videosammlung des Moskauer Tschajkovskij-Konzertsaals vollständig zu sehen (

Ebenfalls auf zwei CDs singen

Ebenfalls auf zwei CDs singen

Ehrlich gesagt, hatte ich mir von dieser Box

Ehrlich gesagt, hatte ich mir von dieser Box