.

Schahrazade, Oper in drei Aufzügen op. 26 von Bernhard Sekles, Libretto von Gerdt von Bassewitz; Uraufführung 1917 in Mannheim. Anfang des 20. Jahrhunderts erfreuten sich orientalische Themen bei europäischen Künstlern einer besonderen Beliebtheit und inspirierten sie zu ihren Werken. In großer Zahl entstanden Nachdichtungen und Übersetzungen fernöstlicher Texte, die von Komponisten vertont oder klangmalerisch umgesetzt wurden. Es erstaunt nicht, dass in dieser Zeit auch die Märchensammlung Tausendundeine Nacht stärker ins Blickfeld der Künstler rückte. Musiker ließen sich von den stimmungsvollen Erzählungen besonders anregen.Tausendundeine Nacht, in Persien entstanden, wurde in Europa erstmals im 18. Jahrhundert in der Galland-Handschrift veröffentlicht, die allerdings eine starke Bearbeitung des Originals darstellte. Ihr folgten im Verlauf des 19. Jahrhunderts deutsche Übersetzungen etwa von Gustav Weil und Felix Paul Gerve.

Der Komponist Bernhard Sekles /Wiki

Während zu dieser Zeit noch das Märchenhafte der Vorlage im Mittelpunkt des Interesses stand, gerieten Anfang des 19. Jahrhunderts im Zuge der sich entwickelnden Psychoanalyse zunehmend die erotischen Aspekte der Erzählungen in den Blick. Diese bestimmen auch Gerdt von Bassewitz Drama Schahrazade und die darauf basierende gleichnamige Oper von Bernhard Sekles. Betrachtet man das Gesamtwerk des Frankfurter Komponisten Sekles, so überrascht die Stoffwahl für seine erste Oper nicht. Schon in seinen Werken vor Schahrazade griff er regelmäßig auf fernöstliche und orientalische Vorlagen zurück. So trägt etwa bereits in dem Klavierzyklus Musikalisches Skizzenbuch für Jung und Alt, fünf kleine Klavierstücke zu vier Händen op. 4 eine Komposition den Titel Aus 1001 Nacht. Darüber hinaus finden sich in seinem Gesamtwerk Lieder nach Texten des Hafis und aus dem Schi- King in der Nachdichtung von Friedrich Rückert sowie eine sinfonische Dichtung mit dem Titel Aus den Gärten der Semiramis. Immer wieder wird die Affinität Bernhard Sekles zum Exotischen von zeitgenössischen Kritikern hervorgehoben, das für ihn die Möglichkeit darstellte, die europäische Kunstmusik durch neue Einflüsse zu bereichern. Folgerichtig hat er mit Gerdt von Bassewitz 1911 in Köln uraufgeführtem Schauspiel Schahrazade eine Vorlage gefunden, die zumeinen seinem kompositorischen Naturell, zum anderen aber auch seinen Anforderungen an ein Libretto für eine zeitgenössische Oper entsprach, die er in seinem Aufsatz Die moderne Oper 1919 in der Münchener Theaterzeitschrift Der Zwischenakt beschrieben hat. Nach seinen Überlegungen muss ein modernes Libretto einer „inneren Notwendigkeit“ folgen und gleichzeitig Szenen enthalten, die klaren Stimmungen zugeordnet werden. Die Aufgabe des Musikers sei es, dieses „rein Stimmungshafte“ des Textes in eine entsprechende Musik zu fassen.

Der Librettist Gerdt von Bassewitz;wobei ein Leser mitteilt, dies sei der Architekt Horst von Bassewitz, was wieder zeigt, wie verwirrend Quellen sein können /NWZ

Sekles` Musik entzündet sich an diesem Text, interpretiert ihn und folgt dem „rein Stimmungshaften“ der einzelnen Situationen. Die ständigen Auseinandersetzungen der Handlung, die im tragischen ersten Akt beginnen, in dem Schahrazades Bruder Omar sich selbst den Tod gibt und der von Männerstimmen dominiert wird, finden – nur unterbrochen von den eingestreuten humoristischen Szenen jeweils zu Beginn des zweiten und des dritten Aktes – nach einer ständigen Steigerung ihren Höhepunkt in der ersten Begegnung zwischen Schahryar und Schahrazade, bevor im zweiten Bild des dritten Aktes sich schließlich – nach dem von Schahrazade vereitelten Attentat, das ihr Vater am Kalifen verüben wollte – zwangsläufig die glückliche Lösung aus dem Vorigen entwickelt. Damit folgt die Oper, die von der Stimmung zum Ende hin immer heller wird, durchaus der von Sekles geforderten „inneren Notwendigkeit“. Tragisch endet diese Oper einzig für den Großwesir, der nicht nur seinen Sohn, sondern auch seine beiden Töchter an den Kalifen verliert und selbst aber als gescheiterter Attentäter dastehen.

„Schahrazade“ in der Bayerischen Staatsbibliothek/Bayerische Staatsbibliothek Wasserzeichen-Projekte

Sekles hat sich von Bassewitz´ Text selber zum Libretto eingerichtet. Dabei folgt er konsequent den selbstformulierten Anforderungen, die er an ein gutes Opernbuch stellt. Der Text des Dramas wird stark verknappt, alles was nicht unmittelbar mit der Handlung zu tun hat, fällt dem Rotstift zum Opfer. Längere Monologe wie die Märchenerzählungen des Großwesirs im zweiten oder Schahrazades zum Schluss des Dramas werden komplett gestrichen. Die wenigen monologischen Passagen, die Sekles vertont, erhalten dadurch besondere Aufmerksamkeit. Insgesamt genommen zeigen die vorgenommenen Striche in der Schauspielvorlage die sichere Hand eines mit den Bedingungen des Musiktheaters vertrauten Künstlers. Bernhard Sekles kamen bei der Einrichtung des Dramas zum Opernlibretto sicherlich seine Erfahrungen als Kapellmeister an den Theatern in Heidelberg und Mainz aus den Jahren 1894 bis 1896 zu Hilfe.

Sekles-Lieder als Bestandteil eines Liederprogramms 1914/zbab

Liest man den Text der Schahrazade aufmerksam, so wird man schnell feststellen, dass man es hier mit einem Drama um männliche Versagungsängste und Minderwertigkeitskomplexe zu tun hat. Der Kalif ist von seiner ersten Ehefrau betrogen worden. Seither tötet er – aus der Angst heraus, abermals hintergangen zu werden – jede Frau, mit der er eine Nacht verbringt. Er wird unfähig, die Frau, die er begehrt zu lieben bzw. eine Frau, die liebt, zu begehren. Damit rückt die Oper in die Nähe der zu Beginn des 20. Jahrhunderts viel diskutierten Theorien Sigmund Freuds. Dieser veröffentlichte 1912 – ein Jahr nach der Uraufführung des Schauspiels von Gerdt von Bassewitz – seinen Aufsatz „Über die allgemeinste Erniedrigung des Liebeslebens“, der als eine Zusammenfassung der aktuellen sexualpsychologischen Diskussion gelesen werden kann. Freud beschäftigt sich in diesem kurzen Essay mit den Ursachen männlicher Impotenz, die seiner Meinung nach zumeist psychischer Natur ist und von einer zu engen Bindung an die Mutter oder Schwester verursacht wird. Diese Form der psychischen Impotenz, bei der sich der Mann nach einer Form der Zuneigung sehnt, die er als Kind erfahren hat, während er mit der in der Pubertät einsetzenden sinnlichen Form der Liebe nicht umzugehen lernt, führt nach Freud zumeist zu einer Suche nach Sexualobjekten, die als Ersatz für die eigentlich begehrte Frau dienen sollen. Gleichzeitig wird der Wunsch größer, die stärker werdende Libido befriedigen zu können. Die Sexualität wird dabei aber von den betroffenen Männern als Unrecht angesehen, durch die die geliebte Frau entehrt wird. Hier befinden sich die Betroffenen in einem Dilemma: Um mit einer Frau ohne schlechtes Gewissen schlafen zu können und dabei Befriedung zu empfinden, sieht sich der Mann gezwungen, seine Sexualobjekte zu erniedrigen und sie so der Vergleichbarkeit mit der idealisierten, geliebten Frau zu entheben.

Sekles bei der Arbeit (aus dem Programmheft der Bühnen Halle/Paula Maria Sekles mit Dank)

Dies führt – so Freud – nicht selten zu aggressivem Verhalten des Mannes der Frau gegenüber. Schon auf dem ersten Blick findet man die von Freud beschriebenen Verhaltensmuster auch bei dem Kalifen der Schahrazade. Auch er hatte seine Frau idealisiert, hat diese – durch ihren Ehebruch – verloren und schläft seither unbefriedigt mit Frauen, die für ihn nur Surrogate für seine ursprünglich geliebte Gattin sind. Lust empfindet er einzig durch die Erniedrigung dieser Frauen, die in Todesangst das Bett mit ihm teilen müssen, in der Gewissheit, den nächsten Tag nicht zu überleben. Gleichzeitig aber ist er unfähig, wirkliche Liebe zu empfinden. Die Angst vor dem Versagen und damit vor einer Form psychisch motivierter Impotenz lässt ihn die Frauen, mit denen er die Nacht verbringt, demütigen. Wirkliche Befriedigung findet Schahryar erst, als mit Schahrazade eine Frau freiwillig zu ihm kommt, die für ihn einen neuen Idealtypus darstellt. Folgerichtig schwärmt er nach der gemeinsamen ersten Liebesnacht am Ende der Oper: „Ich träume einen neuen Traum mit dir!“ Bernhard Sekles greift diese psychoanalytische Bedeutung des Textes in seiner Musik auf. Richtigerweise hatte schon Oskar Bie die Partitur der Oper nach der Berliner Erstaufführung 1920 als „erotisch“ charakterisiert. André Meyer

.

.

Der Komponist:Der Frankfurter Komponist Bernhard Sekles gehört zu den von den Nationalsozialisten verfemten Komponisten, die es bis heute zu rehabilitieren gilt. Als Konservatoriumsleiter, Komponist und vor allem als Kompositionslehrer hatte er großen Einfluss auf die Entwicklung der Musik im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts. Am 20. März 1872 in Frankfurt am Main geboren, erhielt Bernhard Sekles zwischen 1888 und 1893 seine musikalische Ausbildung am Hoch’schen Konservatorium in seiner Geburtsstadt. Hier studierte er Komposition bei Iwan Knorr, Klavier bei Lazzaro Uzielli und Instrumentation bei Engelbert Humperdinck. Nach Abschluss der Studien ging er 1893 zunächst als Chordirektor und Kapellmeister an das Theater der Stadt Heidelberg, bevor er für die Spielzeit 1894/95 an das Theater in Mainz wechselte. Während dieser Jahre hat sich Sekles das entsprechende Handwerk angeeignet, das ihm später während der Komposition der Schahrazade zugute kommen sollte. 1896 schließlich kehrte er nach Frankfurt zurück und übernahm hier die Stelle eines Lehres für Musiktheorie am Hoch’schen Konservatorium. In dieser Zeit erzielte er mit ersten Kompositionen bereits Achtungserfolge. Seinen Durchbruch als Komponist erreichte Bernhard Sekles mit der 1907 in Dresden auf dem Tonkünstlerfest des Allgemeinen Deutschen Musikvereins uraufgeführten Serenade für 11 Soloinstrumente op. 14. Quasi über Nacht galt der Komponist als bedeutender zeitgenössischer Tonsetzer, dessen Werk sich auf dem Spielplan vieler Orchester befand. Zu dieser Zeit erklang auch in Halle erstmals ein Werk von Bernhard Sekles: Im 5. Sinfoniekonzert der Saison 1907/08 wurde am 4. Februar 1908 die erst ein halbes Jahr zuvor in Dresden uraufgeführte, Hans Pfitzner gewidmete Serenade aufgeführt. Einen Tag später schreibt der Kritiker der Saale Zeitung über diese Aufführung: „… Herr Sekles erweist sich darin als ein musikalischer Genremaler … von außerordentlich frischer und liebenswürdiger Erfindung, der … rhythmisch und harmonisch eine ganze Fülle von glücklichen Einfällen eigen ist. Auch die Stilreinheit, die sich konsequent und ganz ungekünstelt in dem Rahmen der zierlichen gefälligen Form, der für Serenaden typisch sein muss, hält, nimmt für das Werk ein. Wie eine Reihe flott erzählter Geschichten humoristischen Charakters, in die sich nur flüchtig ein melancholischer oder sentimentaler Unterton mischt …, mutet diese Serenade an. Die Aufführung erntete“ – so schließt der Kritiker –“stürmische Anerkennung.“

Regelmäßige weitere Kompositionen waren die logische Folge – soweit seine Tätigkeit am Hoch’schen Konservatorium ihm hierzu die Zeit ließ, denn seit 1906 betreute er eine eigene Kompositionsklasse. Hatte er zuvor vor allem Lieder und Werke für Kammerensembles geschrieben, folgten nun erste Orchesterwerke. Mit dem in Frankfurt uraufgeführten Ballett Der Geburtstag der Infantin nach dem Drama von Oscar Wilde wagte sich Sekles 1913 zum ersten Mal an ein Bühnenwerk. Seine 1917 folgende erste Oper Schahrazade, die Wilhelm Furtwängler an der Mannheimer Hofoper am 2. November des Jahres erfolgreich zur Uraufführung brachte, stellte einen wichtigen Höhepunkt im kompositorischen Schaffen Sekles dar. Der Komponist war zu diesem Zeitpunkt bereits 45 Jahre alt. Die Schahrazade verbreitete sich rasch über die deutschen Bühnen. Noch im Jahr der Uraufführung wurde sie in Stuttgart nachgespielt. Es folgten bis 1923 Aufführungen in Aachen, München, Frankfurt, Düsseldorf, Duisburg, Wiesbaden und Lübeck. In Berlin stand sie im Rahmen der Woche moderner deutscher Werke neben der Frau ohne Schatten von Richard Strauss, dem Palestrina von Hans Pfitzner und den Königskindern von Engelbert Humperdinck auf dem Programm. Sekles ließ seinem Bühnenerstling 1923 mit der komischen Oper Die Hochzeit des Faun und 1926 mit Die zehn Küsse noch zwei weitere Bühnenwerke folgen. Darüber hinaus komponierte er ab 1931 die Volksoper Ernte, die nach jetziger Kenntnis nicht aufgeführt wurde.

Als Kompositionslehrer übte Bernhard Sekles großen Einfluss auf so unterschiedliche Musiker wie Paul Hindemith, Ottmar Gerster, Theodor W. Adorno, Rudi Stephan und Hans Rosbaud aus. Dabei scheint es vor allem seine Qualität als Lehrer gewesen zu sein, den jungen Künstlern ihren persönlichen Stil zu lassen und diesen zu fördern, ihnen aber gleichzeitig das zur Umsetzung eigener Ideen nötige kompositionstechnische Wissen zu vermitteln. Diese Tätigkeit stellte einen wichtigen Höhepunkt im kompositiorischen Schaffen Sekles dar. Diese Herangehensweise hatte er von seinem eigenen Lehrer Iwan Knorr übernommen. Wie er wurde Sekles daher schnell zu einem gefragten Kompositionslehrer. Im Gegenzug finden sich Spuren der Auseinandersetzung mit den Kompositionsstilen seiner Schüler in Sekles` eigenen Werken.

Wilheilm Furtwängler dirigiert die Premiere in Mannheim 1917/introclasscnet

Ein Jahr nach seinem fünfzigsten Geburtstag wurde Bernhard Sekles 1923 zum Rektor des Hoch’schen Konservatoriums berufen. Er übernahm das Institut zu einer schwierigen Zeit, da das Konservatorium in den Jahren zuvor in finanzielle Schwierigkeiten geraten war. Sekles führte in den zehn Jahren seiner Amtszeit eine Reihe von Reformen durch, die das Überleben des Instituts sichern sollten. So gründete er eine Opernschule, die mit dem Theater der Stadt kooperierte, und eine Kirchenmusik-Klasse. Darüber hinaus organisierte er die Orchesterausbildung neu und installierte ein Privatmusiklehrerseminar. Besonders aufsehenserregend war die Gründung einer ersten Jazzklasse an einem deutschen Konservatorium, für die er den ungarischen Komponisten Mátyás Seiber gewinnen konnte. In der Folge sah sich Sekles scharfen Anfeindungen seitens konservativer Kreise ausgesetzt.

Trotz der zeitaufwendigen Aufgaben, die die Leitung des Konservatoriums mit sich brachte, entstanden auch nach 1923 noch regelmäßig neue Kompositionen. Die Machtergreifung der Nationalsozialisten setzte der Karriere von Bernhard Sekles schließlich ein abruptes Ende. Bereits Ende August 1933 wurde er seiner Position als Rektor des Hoch’schen Konservatoriums enthoben. Darüber hinaus wurden seine Kompositionen mit einem Aufführungsverbot belegt, so dass sein vormals von vielen bedeutenden Interpreten wie Erich Kleiber, Fritz Busch und Wilhelm Furtwängler aufgeführtes Werk aus dem Repertoire verschwand. Bis 1938 sind noch Aufführungen in der jüdischen Gemeinde in Frankfurt nachzuweisen, anschließend wird es still um die Werke von Sekles, der sich noch 1934 im Jüdischen Kulturbund seiner Heimatstadt engagierte. Das Aufführungsmaterial zu seinen Kompositionen – zum Teil in großen Auflagen gedruckt – verschwand in den Archiven der Verlage oder Bibliotheken und liegt dort zum Teil bis heute unbeachtet. Nach dem Zweiten Weltkrieg haben sich nur vereinzelt Musiker und Orchester der Musik Sekles angenommen, so dass sein gesamtes Œuvre heute seiner Entdeckung harrt. Sekles verstarb ein Jahr, nachdem die Nationalsozialisten ihn aus dem Amt gedrängt hatten, am 8. Dezember 1934 in einem jüdischen Altenheim in seiner Heimatstadt Frankfurt an den Folgen einer Lungentuberkolose. André Meyer

„Peterchens Mondfahrt“ mit Illustrationen von Bartuschek

Der Librettist: Gerdt von Bassewitz gehört heute sicherlich zu den unbekannten Autoren der deutschen Literaturgeschichte. Einzig sein 1912 in Leipzig uraufgeführtes, später zur Erzählung umgearbeitetes Märchenspiel Peterchens Mondfahrt ist heute noch bekannt. Von Bassewitz wurde am 4. Januar 1878 in Allewind im Landkreis Hermaringen in Baden-Württemberg als Sohn eines preußischen Beamten geboren. Bei Kriegsausbruch meldet sich Gerdt von Bassewitz 1914 freiwillig zur Armee und dient – wegen seines Herzfehlers als „bedingt garnisionsfähig“ eingestuft – zunächst an der Westfront, bevor er nach einer Kur in Nauheim, wo das Märchenspiel Pips, der Pilz entstand, das gleichfalls in Leipzig uraufgeführt wurde, 1915 auf eigene Bewerbung an die Ostfront versetzt wurde. Während der Zeit in Russland und Polen kommt seine literarische Tätigkeit fast vollständig zum Erliegen. 1916 erleidet er schließlich einen Nervenzusammenbruch. Zur Wiederherstellung seiner Gesundheit geht von Bassewitz nach Königstein, anschließend nach Schluchsee. Der Tod seines Vaters und Familiensorgen führen dazu, dass sich von Bassewitz schließlich in dauernde Behandlung im Sanatorium Neubabelsberg begeben muss. Die in diese Zeit fallende Komposition der Schahrazade durch Bernhard Sekles erwähnt Gerdt von Bassewitz in dem ein halbes Jahr vor der Uraufführung der Oper geschriebenen autobiographischen Brief nicht. Hier beklagt er einzig – wie schon zitiert –, dass sein Drama trotz des Erfolges der Kölner Uraufführung nicht weiter aufgeführt wurde. Dies legt den Schluss nahe, dass er an der Umarbeitung des Dramas zum Opernlibretto nicht beteiligt war. Dennoch muss es Kontakte zu Sekles gegeben haben, die heute durch fehlende Quellen nicht zu belegen sind. Die Tatsache, dass in der zur Münchener Erstaufführung der Oper erschienenen Theaterzeitung Der Zwischenakt einige Aphorismen von Gerdt von Bassewitz veröffentlicht sind, zeugen davon, dass ihm das Opernprojekt, von dem er ja auch aus rein urheberrechtlichen Gründen gewusst haben muss, bekannt war und er sich damit einverstanden erklärt hat. Bis 1923 lebt Gerdt von Bassewitz in Berlin. Zu nennenswerten neuen literarischen Werken kommt es nicht mehr. Zu sehr haben ihn die Kriegserfahrungen geprägt, die er – in einem allerdings nicht mehr zustande gekommenen Band, der im Kurt Wolff-Verlag veröffentlicht werden sollte – verarbeiten wollte. Am 6. Februar 1923 begann Gerdt von Bassewitz 45jährig in Berlin Selbstmord, angeblich nach einer Vorlesung von Peterchens Mondfahrt. André Meyer

.

.

Zum Inhalt/Vorgeschichte – Erster Akt: Die Frau des Kalifen Schahryar betrügt ihren Mann während dieser auf der Jagd ist. Der zu tiefst verletzte Mann, dessen Glaube an die Tugendhaftigkeit der Frauen erschüttert ist, lässt seine Gemahlin hinrichten und schwört, künftig jede Nacht mit einer anderen Frau zu verbringen und diese am nächsten Morgen ebenfalls dem Henker zu übergeben, damit er nicht abermals von einer Frau betrogen werden kann. Seinem Großwesir Said-Fares erteilt er die Aufgabe, ihm Nacht für Nacht eine neue junge Frau zuzuführen. Befriedigung findet Schahryar in den Nächten nicht.

Zweiter Akt: Der Palast des Großwesirs außerhalb der Stadt. Seit vielen Jahren hält der Said-Fares seine Töchter Schahrazade und Dunyasarde hier versteckt. Sklavinnen versuchen die schwermütige Schahrazade, die den Sinn ihres Lebens noch nicht gefunden hat, mit ihrem Gesang zu zerstreuen. Auch ihre jüngere Schwester versucht sie aufzuheitern, in dem sie vor ihr tanzt. Die ausgelassene Stimmung wird durch das Erscheinen des Großwesirs unterbrochen, der Schahrazade den Kaufmann Musair vorstellt. Um sich und seine Töchter vor dem Zugriff des Kalifen zu entziehen, plant Said-Fares, das Land auf Musairs Schiffen zu verlassen und diesen mit seiner ältesten Tochter zu verheiraten. Er überbringt ihr die Nachricht vom Tode ihres Bruders und weiht sie in seine geheimen Fuchtpläne ein. Erstmals hört Schahrazde von ihm von dem Schwur des Kalifen, jede Nacht eine andere Jungfrau zu ehelichen und diese am folgenden Morgen hinrichten zu lassen. Gleichzeitig erfährt sie von der Schuld ihres Vaters, der Nacht für Nacht Schahryar die jungen Frauen zuführt und ihre Ermordung veranlassen muss. Zu dessen Entsetzen lehnt Schahrazade, die den Sinn ihres Lebens gefunden zu haben glaubt, den Antrag Musairs ab und beschließt, selber zu Schahryar zu gehen, um entweder wie die anderen Frauen zu sterben oder ihn von seinem Fluch zu erlösen. Said-Fares gelingt es nicht, sie umzustimmen.

„Scharahzade“ mit Gerd Vogel, Anke Berndt/Falk Wenzel/BH

Dritter Akt: Erstes Bild/ Am nächsten Morgen. Wie ein Lauffeuer verbreitet sich am Hof die Nachricht, dass die Tochter des Großwesirs sich dem Kalifen selbst als Opfer darbringen will. Said-Fares aber, der seine Tochter in den Palast begleitet hat, beschließt, Schahryar zu ermorden, um Schahrazade zu retten. Der Kalif begegnet Schahrazade mit Erstaunen, da in den vergangenen drei Jahren nie eine Frau freiwillig zu ihm gekommen ist. Dennoch wird sie ihr Mut, so warnt er sie, nicht vor dem Schicksal der anderen Frauen bewahren, da er seinem Schwur treu bleiben will, auch wenn er ihn nach drei Jahren als Last empfindet. Schahrazade gesteht ihm ihre Liebe. Der überrumpelte Schahryar verspricht Schahrazade, ihr vor ihrer Hinrichtung am nächsten Morgen einen Wunsch zu erfüllen. Einzig ihr Leben ist von diesem Versprechen ausgenommen. Diese bittet, sich vor ihrem Tod von ihrer Schwester und ihrem Vater verabschieden zu dürfen. Zweites Bild: Bei Tagesanbruch im Schlafgemach des Kalifen. Scharazade und Schahryar haben die Nacht miteinander verbracht. Erstmals nach drei Jahren hat er wieder Befriedigung in der Begegnung mit einer Frau gefunden. Während er schläft, denkt Schahrazade an die vergangene Liebesnacht. Schahryar, der erwacht, sich aber schlafend stellt, hört ihr Liebesgeständnis und sieht, wie Schahrazade ihren Vater, der mit Dunyazade gekommen ist, um Abschied zu nehmen, daran hindert, ihn zu ermorden. Ohne das Attentat mit einem Wort zu erwähnen, begrüßt der sich nun als wach zu erkennen gebende Kalif Said-Fares und seine jüngere Tochter, die Schahrazade Schahryar vorstellt. Dunyazade, die die Vorgänge nicht versteht, bittet ihn, dass ihre Schwester ihnen ein Märchen erzählten soll. Der Kalif willigt ein. Schahrazade beginnt, zu erzählen. Dem Henker aber, der kommt, um Schahrazade zu holen, deutet Schahryar zu gehen. André Meyer

.

.

An den Bühnen Halle gab es nun die Premiere der Oper am 30. November 2013 (Musikalische Leitung Josep Caballé Domenech; Inszenierung Axel Köhler; Bühne Arne Walther; Kostüme Henrike Bromber; Choreinstudierung Jens Petereit; mit Schahryar/Gerd Vogel; Said-Fares/Ki-Hyun Park; Omar/Ralph Ertel; Schahrazade/Anke Berndt; Dunyazade/Ines Lex; Saad,Tochter eines Emirs/Banjospielerin/Theresa Dittmar; Musair, ein Kaufherr aus Balsora/Det Kämmerer/ Thomas Möwes; Der Obereunuch/ Nils Giesecke; Der Schatzmeister/Olaf Schöder; Der Oberstallmeister/ Ulrich Burdack u. a.)

.

Die voranstehenden Texte entnahmen wir dem Programmheft zur Neuproduktion der Oper an den Bühnen Halle mit sehr liebenswürdiger Genehmigung des Autors: André Meyer. Er ist dort der Musikdramaturg. Dank auch an die Bühnen Halle/Susanne Schäfer und den Fotografen Falk Wenzel für die Überlassung des Materials und der Fotos der Hallenser Produktion. Redaktion G. H.

.

Eine vollständige Auflistung der bisherigen Beiträge findet sich auf dieser Serie hier.

Die meisten Texte stammen von Friedrich Rückert, einer von Schiller. Das vielleicht interessanteste Stück der CD ist An den Baum Daphne – eine Art Epilog zu der Oper Daphne. Strauss verwendet hier textliches und musikalisches Material aus der Oper, der Chor entstand allerdings erst Jahre später und ist nicht für eine gleichzeitige Aufführung gedacht. Das ungewöhnlich umfangreiche und höchst kompetent von Boris Kehrmann zusammengestellte Booklet gibt dem Hörer eine Fülle an wertvollen Informationen, die zum besseren Verständnis der Werke nicht unerheblich beitragen. Alle Liebhaber der Strauss’schen Opern sei diese CD wärmstens empfohlen, denn es sind bisher weitgehend unbekannte Facetten des Komponisten zu entdecken. Für mich persönlich die wichtigste und interessanteste Strauss-CD seit langem!

Die meisten Texte stammen von Friedrich Rückert, einer von Schiller. Das vielleicht interessanteste Stück der CD ist An den Baum Daphne – eine Art Epilog zu der Oper Daphne. Strauss verwendet hier textliches und musikalisches Material aus der Oper, der Chor entstand allerdings erst Jahre später und ist nicht für eine gleichzeitige Aufführung gedacht. Das ungewöhnlich umfangreiche und höchst kompetent von Boris Kehrmann zusammengestellte Booklet gibt dem Hörer eine Fülle an wertvollen Informationen, die zum besseren Verständnis der Werke nicht unerheblich beitragen. Alle Liebhaber der Strauss’schen Opern sei diese CD wärmstens empfohlen, denn es sind bisher weitgehend unbekannte Facetten des Komponisten zu entdecken. Für mich persönlich die wichtigste und interessanteste Strauss-CD seit langem! Das Sujet böte genügend Gelegenheiten, der Salome ähnlich erotisches Irrlichtern und Schwüle zu entwickeln, aber trotz aller flirrenden Streicherfiguren und der insgesamt raffinierten Instrumentierung breitet sich Langeweile aus. Strauss gelingt es nicht, während des knapp einstündigen Werkes auch nur einen markanten musikalischen Einfall zu präsentieren. Bedauerlich, und erstaunlich für einen Komponisten, dem die Einfälle vorher und nachher nur so zuflogen. Zwei Füller machen die CD interessant: die (instrumentale) Liebesszene aus Feuersnot und als Rarität das op.1 des zwölfjährigen Strauss, seinen dem bierbrauenden Onkel gewidmeten Festmarsch. Zumindest als Schließung einer Repertoire-Lücke ist die CD durchaus empfehlenswert.

Das Sujet böte genügend Gelegenheiten, der Salome ähnlich erotisches Irrlichtern und Schwüle zu entwickeln, aber trotz aller flirrenden Streicherfiguren und der insgesamt raffinierten Instrumentierung breitet sich Langeweile aus. Strauss gelingt es nicht, während des knapp einstündigen Werkes auch nur einen markanten musikalischen Einfall zu präsentieren. Bedauerlich, und erstaunlich für einen Komponisten, dem die Einfälle vorher und nachher nur so zuflogen. Zwei Füller machen die CD interessant: die (instrumentale) Liebesszene aus Feuersnot und als Rarität das op.1 des zwölfjährigen Strauss, seinen dem bierbrauenden Onkel gewidmeten Festmarsch. Zumindest als Schließung einer Repertoire-Lücke ist die CD durchaus empfehlenswert.

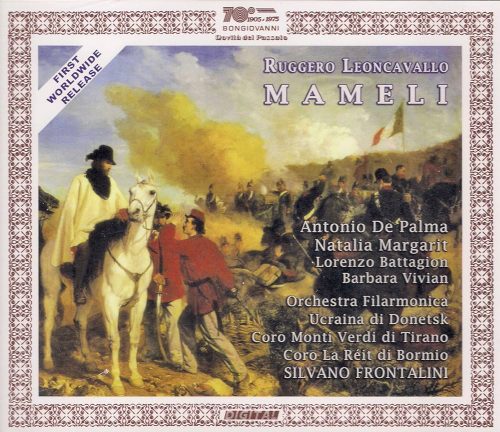

Denn in ihr geht es um eben jenen Autor der Hymne, den italienischen Dichter, Patrioten und Garibaldianhänger

Denn in ihr geht es um eben jenen Autor der Hymne, den italienischen Dichter, Patrioten und Garibaldianhänger

Die obige Wiederauflage der Lustigen Weiber ist eine gute Gelegenheit, auf eine weitere aus dem Opern-Programm der Brilliant Classics aufmerksam zu machen – die musikalisch bedeutende Euryanthe von Weber unter Marek Janowsky, einst Flagschiff der EMI und nun hier. Wenn man sagt „musikalisch bedeutend“ dann gilt das für die instrumentale und chorische Seite, denn Janowski zaubert hier einen – von ihm gerne geleugneten – deutschen Klang fast Furtwänglerscher Farbe, dunkel und geheimnisvoll, Cello-/Bratschen-betont im repertoire-bewussten Klangkörper der Staatskapelle Dresden, die auch die Kooperation der EMI mit der DDR-Firma Eterna belegt, bei deren beider Firmen diese Aufnahme zeitgleich erschien, ein Ost-West-Projekt des sich erwärmenden Kalten Krieges (1974). Janowski schafft Klangwunder und bietet einen farbenreichen Weber mit herrlichen Aufschwüngen und durchaus abgründigen Momenten.

Die obige Wiederauflage der Lustigen Weiber ist eine gute Gelegenheit, auf eine weitere aus dem Opern-Programm der Brilliant Classics aufmerksam zu machen – die musikalisch bedeutende Euryanthe von Weber unter Marek Janowsky, einst Flagschiff der EMI und nun hier. Wenn man sagt „musikalisch bedeutend“ dann gilt das für die instrumentale und chorische Seite, denn Janowski zaubert hier einen – von ihm gerne geleugneten – deutschen Klang fast Furtwänglerscher Farbe, dunkel und geheimnisvoll, Cello-/Bratschen-betont im repertoire-bewussten Klangkörper der Staatskapelle Dresden, die auch die Kooperation der EMI mit der DDR-Firma Eterna belegt, bei deren beider Firmen diese Aufnahme zeitgleich erschien, ein Ost-West-Projekt des sich erwärmenden Kalten Krieges (1974). Janowski schafft Klangwunder und bietet einen farbenreichen Weber mit herrlichen Aufschwüngen und durchaus abgründigen Momenten.

On her artistic way she cooperated with many musical great men of the past century. In the series of great conductors (Mario Rossi, Guido Cantelli, Carlo Maria Giulini, Karl Böhm, Herbert von Karajan, Wolfgang Sawallisch, Lovro von Matacic, Milan Horvat…) it seems that she preferred Ferenc Fricsay with whom she realized many excellent creations among which it is important to mention the twelve performances of Verdi’s Requiem and the same number of Handel’s oratorio Judas Maccabaeus in Israel.

On her artistic way she cooperated with many musical great men of the past century. In the series of great conductors (Mario Rossi, Guido Cantelli, Carlo Maria Giulini, Karl Böhm, Herbert von Karajan, Wolfgang Sawallisch, Lovro von Matacic, Milan Horvat…) it seems that she preferred Ferenc Fricsay with whom she realized many excellent creations among which it is important to mention the twelve performances of Verdi’s Requiem and the same number of Handel’s oratorio Judas Maccabaeus in Israel. With all this, as a veritable artist she never made differences between the important and less important performances. Each meeting with the public was a reason for an artistic act and each stage and occasion was equally important. She visited many Croatian towns, festivals and marked a number of important dates. One of the remembered ones was the participation on the concert after the festivity due to the establishing of the branch of the Matica Hrvatska in Drnis in 1971 when she performed accompanied by the pianist Stjepan Radic. The great festivity was visited by Vlado Gotovac, Srecko Lipovcan and Zvonimir Komarica. In this time Marijana Radev attached part of her artistic destiny to the Croatian musical creation. Since she as a eighteen-year old girl appeared for the first time in Zagreb (1931) in the premiere of the musical play Christmas Story composed by Rudolf Matz (1901 – 1988) all through to her too early death, she all the time dealt with the Croatian music. Next year Matz, impressed by her, later dedicated Pricalice (Stories) for alto and piano to her, and in 1939 she was given by Jakov Gotovac (1895 – 1982) his confidence and conducted his composition in the Croatian Music Institute. He conducted his ballade Mladi Mjesec (New Moon) for alto and small orchestra, op. 7 and also Pjesme ceznuca (Songs of Yearning) op. 21.

With all this, as a veritable artist she never made differences between the important and less important performances. Each meeting with the public was a reason for an artistic act and each stage and occasion was equally important. She visited many Croatian towns, festivals and marked a number of important dates. One of the remembered ones was the participation on the concert after the festivity due to the establishing of the branch of the Matica Hrvatska in Drnis in 1971 when she performed accompanied by the pianist Stjepan Radic. The great festivity was visited by Vlado Gotovac, Srecko Lipovcan and Zvonimir Komarica. In this time Marijana Radev attached part of her artistic destiny to the Croatian musical creation. Since she as a eighteen-year old girl appeared for the first time in Zagreb (1931) in the premiere of the musical play Christmas Story composed by Rudolf Matz (1901 – 1988) all through to her too early death, she all the time dealt with the Croatian music. Next year Matz, impressed by her, later dedicated Pricalice (Stories) for alto and piano to her, and in 1939 she was given by Jakov Gotovac (1895 – 1982) his confidence and conducted his composition in the Croatian Music Institute. He conducted his ballade Mladi Mjesec (New Moon) for alto and small orchestra, op. 7 and also Pjesme ceznuca (Songs of Yearning) op. 21. Probably these Songs had her first performance in Croatia because they were composed in this year and earlier premiered in Wiesbaden. This confidence was obviously permanent because Marijana Radev appeared not only in repeat performances of Gotovac’s operas (Doma in Ero s onog svijeta (Ero the Joker), Woman Cowherd in Morana) but had the title role in the premiere performance of the opera Mila Gojsalica in the year 1952, of course conducted by the composer. It was a similar case with Ivan Brkanovic (1906 – 1987) with whom she first met in 1940 in the performance of his Triptihon, the folk ritual accompanying death. Afterwards she participated in the premieres of his operas, interpreting the role of Jela in the Equinox (1950) and Barbara in the Zlato Zadra (Gold of Zadar) (1954). The people familiar with the opera opportunities of that time remember that he dedicated his last (unfinished) opera Fedra to Marijana, but the performance have neither the composer nor his soloist been able to meet. It is not unusual that in his „Reminiscences“ he speaks about the „unforgettable Marijana Radev“.

Probably these Songs had her first performance in Croatia because they were composed in this year and earlier premiered in Wiesbaden. This confidence was obviously permanent because Marijana Radev appeared not only in repeat performances of Gotovac’s operas (Doma in Ero s onog svijeta (Ero the Joker), Woman Cowherd in Morana) but had the title role in the premiere performance of the opera Mila Gojsalica in the year 1952, of course conducted by the composer. It was a similar case with Ivan Brkanovic (1906 – 1987) with whom she first met in 1940 in the performance of his Triptihon, the folk ritual accompanying death. Afterwards she participated in the premieres of his operas, interpreting the role of Jela in the Equinox (1950) and Barbara in the Zlato Zadra (Gold of Zadar) (1954). The people familiar with the opera opportunities of that time remember that he dedicated his last (unfinished) opera Fedra to Marijana, but the performance have neither the composer nor his soloist been able to meet. It is not unusual that in his „Reminiscences“ he speaks about the „unforgettable Marijana Radev“. She also inspired Boris Papandopulo (1906 – 1991) to insert into his 2nd symphony the movement with a solo voice, and she also performed a line of songs leaving a considerable trace also on the concert stage, not only by the glaring interpretations of great masters of this format, but also by the performances of songs composed by the Croatian composers Blagoje Bersa (1873 – 1934), Boris Papandopulo, Jakov Gotovac and the like. One of the line of performing dirges, Seh dus dan (All Souls‘ Day) (1918) written by Blagoje Bersa, academician Nedjeljko Fabrio specifically wrote down: „Even today I hear in my consciousness the echo of the magistral interpretation of Marijana Radev and the romantic-impresionistic compositions with the refrain of the archaic accompanying sound from the kajkavian music.“

She also inspired Boris Papandopulo (1906 – 1991) to insert into his 2nd symphony the movement with a solo voice, and she also performed a line of songs leaving a considerable trace also on the concert stage, not only by the glaring interpretations of great masters of this format, but also by the performances of songs composed by the Croatian composers Blagoje Bersa (1873 – 1934), Boris Papandopulo, Jakov Gotovac and the like. One of the line of performing dirges, Seh dus dan (All Souls‘ Day) (1918) written by Blagoje Bersa, academician Nedjeljko Fabrio specifically wrote down: „Even today I hear in my consciousness the echo of the magistral interpretation of Marijana Radev and the romantic-impresionistic compositions with the refrain of the archaic accompanying sound from the kajkavian music.“ Marijana Radev also manifested her specific, almost eruptive gift and temperament in her performances of the then current compositions with the characteristics of the avant garde like, for instance, there were the Epitaph (1960) written by Milko Kelemen (1924) for mezzo-soprano, viola and percussion, Barasou for alto and instrumental ensemble (1971) composed by Branimir Sakac (1918 – 1979), or the Giraudoux-cantata for alto and orchestra written by Rolf Liebermann (Music Bienalle Zagreb, 1963) and Siebengesang by Heinz Holliger (MBZ 1969).

Marijana Radev also manifested her specific, almost eruptive gift and temperament in her performances of the then current compositions with the characteristics of the avant garde like, for instance, there were the Epitaph (1960) written by Milko Kelemen (1924) for mezzo-soprano, viola and percussion, Barasou for alto and instrumental ensemble (1971) composed by Branimir Sakac (1918 – 1979), or the Giraudoux-cantata for alto and orchestra written by Rolf Liebermann (Music Bienalle Zagreb, 1963) and Siebengesang by Heinz Holliger (MBZ 1969). However, despite all of this splendid musical treasure there are only few tonal records, more abroad than in the homeland. This means that except for the deep bow before the reminiscence for this great artist on the occasion of the 100th anniversary of her birth there remains a debt that in any way we should preserve, as much as possible, this invaluable artistic heritage, before the pitiless oblivion is going to cover their precious trace.Luckily, part of her interpretations was recorded in editions abroad, like: from the concert repertoire Requiem by G. Verdi and Stabat Mater by G. Rossini, often with her associate, conductor Ferenz Friscay, Missa solemnis by L. van Beethoven with the Berlin Philharmonic under the baton of Karl Böhm. From the operatic repertoire live recordings were published with the performances of the operas: Queen of Spades by P.I. Tchaikovsky with the ensemble of the opera La Scala in Milan (performance 1961) and Mazeppa of the same composer, with the ensemble of the Festival Maggio musicale fiorentino (performance 1954), Antigona by Orff with Wolfgang Sawallisch, etc.

However, despite all of this splendid musical treasure there are only few tonal records, more abroad than in the homeland. This means that except for the deep bow before the reminiscence for this great artist on the occasion of the 100th anniversary of her birth there remains a debt that in any way we should preserve, as much as possible, this invaluable artistic heritage, before the pitiless oblivion is going to cover their precious trace.Luckily, part of her interpretations was recorded in editions abroad, like: from the concert repertoire Requiem by G. Verdi and Stabat Mater by G. Rossini, often with her associate, conductor Ferenz Friscay, Missa solemnis by L. van Beethoven with the Berlin Philharmonic under the baton of Karl Böhm. From the operatic repertoire live recordings were published with the performances of the operas: Queen of Spades by P.I. Tchaikovsky with the ensemble of the opera La Scala in Milan (performance 1961) and Mazeppa of the same composer, with the ensemble of the Festival Maggio musicale fiorentino (performance 1954), Antigona by Orff with Wolfgang Sawallisch, etc. Many chroniclers described the specific, dark nuanced beauty of her voice with marvelous emphatic possibility. However, the wonder of interpretation happens only when this beauty gets ennobled by the own spiritual contents. In the faultless interaction between the vocal possibilities of emotional richness and skill there is Marijana Radev’s artistic horizon. Her imposing physiognomy reflected this spiritual world of the singer, reflecting a distinct personality which marked every interpretation as a synthesis of all knowledge built into her preparing.

Many chroniclers described the specific, dark nuanced beauty of her voice with marvelous emphatic possibility. However, the wonder of interpretation happens only when this beauty gets ennobled by the own spiritual contents. In the faultless interaction between the vocal possibilities of emotional richness and skill there is Marijana Radev’s artistic horizon. Her imposing physiognomy reflected this spiritual world of the singer, reflecting a distinct personality which marked every interpretation as a synthesis of all knowledge built into her preparing.