Den Kirchturm von St. Petri zu Löbejün erwähnt Carl Loewe bereits im zweiten Satz seiner Selbstbiographie. In dessen Schatten stand das Haus, in dem er am 30. November 1796 zur Welt gekommen ist. Es existiert nur noch auf einer Zeichnung, die seine Tochter Julie bei einem Besuch 1885 angefertigt hat. Da war Loewe lange tot. Er starb am 20. April 1869 in Kiel. Vom gewaltigen Turm dürfte das bescheidene Kantorenhäuschen, in dem auch der Schulunterricht stattfand, fast erdrückt worden sein. Ganz in der Nähe öffneten sich die unheimlichen Gruben und Schächte, aus denen Steinkohle ans Licht gefördert wurde. Ein Jahr vor Loewes Geburt wurde die erste Dampfmaschine aufgestellt. In das mittelalterliche Glockengeläut mischten sich die neuen Töne des aufkommenden Industriezeitalters. In Balladen und Liedern, die sein Hauptwerk bilden, läutet und hämmert es. Glocken, Kirchen, Türme sind allgegenwärtig. Ein ganzer Liederkreis ist mit Der Bergmann überschrieben. Und noch zum Ende seines Lebens hin verschmelzen in der Ballade Agnete, opus 134, die Erinnerung an die geliebte Mutter mit dem Wunsch, „noch einmal der Orgel, der Kirchglocken Klang“ zu hören. Loewe dürfte in seinem Balladen und Lieder mehr preisgegeben haben von sich, als das relativ dürre biografische Material hergibt. Auf die Forschung wartet noch ein großes Betätigungsfeld. Bis heute hat sich niemand an eine Biographie gemacht, die diesen Namen verdient.

Das Loewe-Haus (links) auf seinem mächtigen Fundament im Schatten der Kirche St. Petri/ Winter

Wer sich für Loewe interessiert, für den ist seine Geburtsstadt die erste Adresse. Am bequemsten ist die Anreise mit dem Auto. Busse nach Halle, der nächstgelegenen Großstadt, fahren nicht im Stundentakt. Einen Bahnanschluss gibt es längst nicht mehr. Löbejün ist abgehängt. Doch nicht immer braucht es Schienen und Straßen. Ein berühmter Sohn verbindet auch das kleinste Städtchen ganz automatisch mit dem Rest der Welt. In Löbejün, das heute mit Wettin eine Gemeinde bildet, hat die Internationale Carl Loewe Gesellschaft ihren Sitz. Im Laufe der Zeit haben zahlreiche Besucher, darunter viel Prominenz, den Weg in das beschauliche Städtchen gefunden. Namhafte Künstler treten bei den Festtagen, die seit 2002 alle zwei Jahre stattfinden, auf – Kurt Moll, Roman Trekel, Iris Vermillon, der auf Loewe spezialisierte Pianist Cord Garben, der die Solisten der Gesamteinspielung aller Lieder und Balladen bei cpo begleitet. Selbst der scheue Dietrich Fischer-Dieskau, der sich sehr verdient gemacht hat um Loewe, ist noch in seinen späten Jahren gemeinsam mit seiner Frau, der Opernsängerin Julia Varady, angereist, um bei den Festtagen 2004 die Ehrenmitgliedschaft der Gesellschaft entgegenzunehmen. Sogar Udo Jürgens, der mit seinen eigenen Kompositionen Säle füllte wie einst auch Loewe, stand auf der Gästeliste. Das Festival hat sich etabliert, zumal sehr attraktive Spielstätten zur Verfügung stehen, um die manch größere Stadt Löbejün beneiden dürfte. Das Geld, das dafür in die Hand genommen wurde – ob aus der Landeskasse, aus Föderdertöpfen und von freigiebigen Sponsoren – ist gut angelegt.

Schatzmeisterin Heidelore Rathgen im Gespräch mit dem Sänger Haakon Schaub und Operalounge-Chefredakteur Geerd Heinsen (rechts) / Winter

Schatzmeisterin Heidelore Rathgen ist eine perfekte Gastgeberin. Sie führt die Besucher wie durch den eigenen Besitz. Das ist verständlich. In Löbejün hat der Erfolg viele Väter – und Mütter. Schaut her, das haben wir geschaffen. Ein neues Selbstbewusstsein ist entstanden. Löbejün lebt mehr denn je mit und für Loewe. Als promovierte Mathematikerin kann die Schatzmeisterin rechnen und mit Geld umgehen. Mit wem sie verhandelt, der geht als Kämpfer für Loewe aus dem Gespräch. Wäre ich dem Werk Loewes nicht längst sehr zugetan, in Löbejün hätte ich allein durch diesen Besuch meinen neuen Lieblingskomponisten gefunden. Löbejün steckt an. Es haben sich Bürger zusammengetan, die dem Andenken an den berühmtesten Sohn der Stadt viel Zeit, Energie und Sachverstand widmen. Sie leben für Loewe, der allgegenwärtig ist. Eine Straße trägt seinen Namen. Vor dem Rathaus steht die monumentale Büste aus einheimischem Porphyr. Sie ist der Ersatz für jene Bronze von 1896, die im Kriegsjahr 1942 eingeschmolzen wurde. Die originale Form hatte sich erhalten.

Das Denkmal des Komponisten auf dem Marktplatz wurde dem ursprünglichen Bronzeguss nachgebildet/ Winter

Der rote Stein ist weithin sichtbar in der mit auf- und absteigenden Straßen und Wegen durchzogenen Stadt. Auch vom Vorplatz des Carl-Loewe-Museum, das die Zentrale der Gesellschaft bildet. Es ist in jenem Backsteinbau untergebracht, der 1886 auf 1887 auf den Grundmauern des ursprünglichen Geburtshauses errichtet wurde. Hell und freundlich empfängt das Museum seine Gäste, als wäre der Schatten der Kirche geschrumpft. Bei der Sanierung – so dezent wie geschmackvoll gelungen – wurde ganze Arbeit geleistet. So schnell bröckelt kein Putz mehr. Der Muff des Schulhauses ist verflogen. Licht und frische Luft brechen herein – und tun vor allem Loewe gut. Vergangenheit trifft hier auf Gegenwart und Zukunft. Es ist kein Museum im herkömmlichen Sinn. Es gibt keinen Stuhl, auf dem Loewe gesessen, kein Bett, in dem er geschlafen, kein Klavier, an dem er nachweislich gespielt hat. Einrichtungsgegenstände aus der Zeit des Komponisten, eine Büste, einige originale Autographen, Bilder und Gedrucktes wollen anregen, Atmosphäre schaffen und kein museales Abbild seines Daseins darstellen, was auch gar nicht möglich wäre. Loewe verbrachte den größten Teil seines Lebens als Musikdirektor in Stettin und zog erst als kranker Mann nach Kiel, wo eine Tochter lebte. Der Nachlass ist verstreut.

Auf dem Grammophon aus der Sammlung des schottischen Historikers Ian Lilburn werden vorzugsweise Loewe-Schelllack-Platten gespielt/ Winter

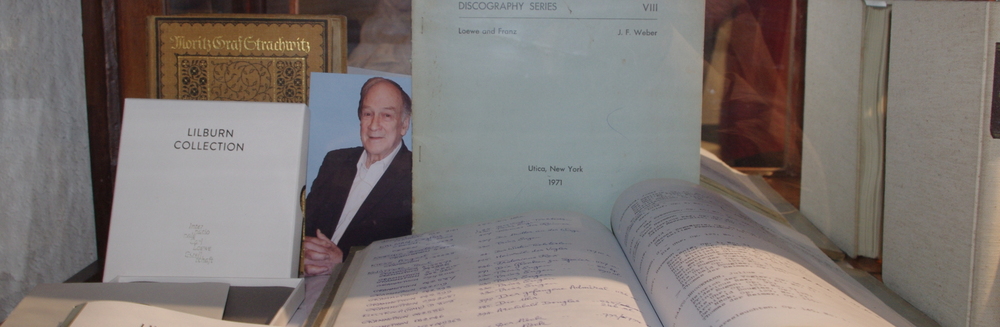

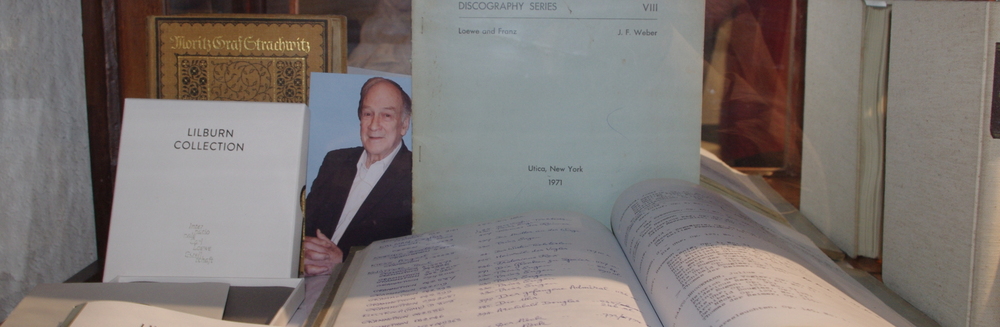

Die Schatzkammer beherbergt der Dachboden. Auf zweitausend verschiedenen Tonträgern – darunter 550 Schelllackplatten – sind Kompositionen von Loewe festgehalten. Meistens Lieder und Balladen. Der Präsident der Gesellschaft, Andreas Porsche, im zivilen Beruf Arzt, spricht von der „weltweit größten und umfangreichsten“ Sammlung dieser Art. Die Fülle lässt nicht den geringsten Zweifel an dieser Aussage zu. Zusammengetragen wurde sie von dem aus Schottland stammende Historiker Ian Lilburn, der in London lebte und dort 2013 gestorben ist. Lilburn weilte selbst noch mehrfach in Löbejün, wo er das Andenken an den Komponisten bestens aufgehoben fand. Deshalb überließ er dem Museum seine Sammlung, die ein einzigartiges Zeugnis der Leidenschaft darstellt. Besucher erfahren, wie dieser Mann einst in seinem Londoner Haus Loewe vor ausgesuchten Gästen zelebriert hat. Sein Erbe, wozu auch Abspielgeräte und eine handgeschrieben Diskographie gehören, lassen noch in Löbejün eine Ahnung davon aufkommen.

Eine Auswahl auf zwei CDs ist von der Gesellschaft inzwischen als so genannten Lilburn Collection aufgelegt worden, die nur im Museumsshop gekauft und bestellt werden kann. Sie macht sowohl äußerlich als inhaltlich sehr viel her, ist die denkbar beste Ehrung des freigiebigen Spenders aus dem fernen London. Für mich zählt sie letztlich noch mehr als die Benennung des Museumsvorplatzes nach Lilburn. Tontechnisch wurde die Edition von Christian Zwarg betreut, den jeder Sammler kennt, der sich mit historischen Aufnahmen beschäftigt. Zwarg lässt das originale Klangbild unangetastet, befreit die Quellen bei der Übertragung auf CD lediglich von starkem Knistern oder Verzerrungen. Aufnahmen, die durch seine Hände gehen, dürften eine ziemlich genaue Vorstellung vom künstlerischen Impetus eines Sängers in seiner Zeit vermitteln. Die älteste Aufnahme der Collection entstand 1904. Am Klavier begleitet von Bruno Seidler-Winkler, der auch als Dirigent wirkte, singt der Bariton Hermann Gura die Ballade Der Edelfalk. Er ist der Sohn von Eugen Gura, dem ersten Gunther in Richard Wagners Götterdämmerung 1876 in Bayreuth. Von ihm wird noch die Rede sein. Versammelt sind dreißig Sängerinnen und Sänger, die sich in der Schelllackära mit Loewe beschäftigt haben, darunter Paul Bender, Robert Büssel, Carl Rost, Paul Knüpfer, Arthur van Eweyk, Martin Abendroth, Cornelius Bronsgeest, Heinrich Schlusnus, Gerhard Hüsch, Wilhelm Rode, Sigrid Onegin und Lula Mysz-Gmeiner, die Schwiegermutter von Peter Anders, in dessen Repertoire Loewe nur eine nebensächliche Rolle spielte. In Wirklichkeit ist die Namensliste viel länger.

Ene Auswahl aus der Sammlung von Ian Lilburn wurde von der Carl-Loewe-Gesellschaft als Collection herausgegeben/ Winter

Bei der Auswahl wurde auf Vielseitigkeit Wert gelegt. Nicht nur die Selbstläufer wie Die Uhr oder Archibald Douglas, sondern auch Die Dorfkirche oder Die Mutter an der Wiege. Im Schelllackzeitalter war die Lowe-Interpretation stark durch Wagner geprägt, wie er im Bayreuth der Cosima-Ära zelebriert wurde. Deklamatorisch, getragen, mitunter schleppend. Balladen gerieten in vielen Einspielungen zu Musikdramen en miniature, zumal sie gern in Orchesterfassungen geboten werden, deren Herkunft meist unbestimmt ist. Eines der grellsten Beispiele dafür ist Die Uhr mit Richard Tauber, der sich nicht aus seinem Lehár-Korsett befreien kann. Zwischentöne oder ironische Anspielungen, wie sie sich bei Loewe zuhauf finden, gehen zu oft in der Bedeutungsschwere unter. Historische Aufnahmen können historischer nicht klingen, wie eingehüllt in einem Schwall von Mottenpulver. Dass Loewe zeitweise fast dem Vergessen anheimfiel, erklärt sich für mich auch aus der Art, wie er jahrzehntelang vorgetragen wurde und auf Schallplatten in die bürgerlichen Wohnstuben der Kaiserzeit Einzug hielt. Es gibt sogar Platten, auf denen nur der Klavierpart eingespielt wurde – sozusagen zum Mitsingen für jedermann.

Mit der Aufnahme aller Lieder und Balladen hat das Label cpo Pionierarbeit für Loewe geleistet. Die Edition enthält 344 Titel. Die meisten sind Premieren.

Wie Wagner selbst ihn gesungen haben wollte und selbst gesungen hat, ist nur mittelbar nachzuvollziehen. Er schätze vornehmlich den dramatischen Gehalt. Im Januar 1881 vermerkt Frau Cosima in ihrem Tagebuch: „R. trägt einige Balladen von Loewe vor, wie er sagt, um zu zeigen, was an uns Germanen verlorengegangen ist.“ Loewe galt etwas in Wahnfried. Noch in Venedig, drei Monate vor seinem Tod, fantasierte er auf einem neuen Flügel und ließ dabei auch – wie es Cosima ausdrückt – den „Jüngling von Elvershöh“ mit einfließen. Gemeint ist die frühe Ballade Elvershöh, die noch an anderer Stelle des umfangreichen Tagesbuchs erwähnt wird wie auch Herr Oluf, Der Wirtin Töchterlein und der in seiner Dramatik an Shakespeare erinnernde Edward nach einer Übersetzung von Herder aus dem Schottischen. Ein unheimliches Dialogstück zwischen Mutter und Sohn, ähnlich der Ballade Walpurgisnacht, die bei Cosima den Titel „Hexen“ trägt. So wird sie – diesmal ein Zwiegespräch zwischen Mutter und Tochter – auch in einigen älteren Ausgaben bezeichnet. Loewe selbst soll diesen Namen auch gebraucht haben.

Eine wichtige Quelle in diesem Zusammenhang ist die Autobiographie Mein Leben von Lilli Lehmann, die bei der ersten geschlossenen Aufführung des Ring des Nibelungen 1876 in Bayreuth die Woglinde sang: „Bei Wagner kamen wir … allabendlich zusammen … nur Liszt nebst den nächsten Bayreuther Freunden waren diesem Kreise zugestellt. Gura sang viel Löw’sche Balladen, die Wagner ganz besonders liebte. Hier war es auch, wo er mir Löwes Ballade Walpurgisnacht vorsang, deren Bedeutung er besonders hervorhob und Jos. Rubinstein aufstehen hieß, um sie selbst zu begleiten, weil er (gemeint ist Rubinstein) den Geist des Gedichts resp. der Komposition nicht richtig erfasste.“ Wagner habe sich verwundert gezeigt, dass die Ballade „nie gesungen würde, die doch mächtig sei, und legte sie mir besonders ans Herz“. Obwohl die Lehmann mehr als zehn Lieder aufgenommen hat, Loewe ist leider nicht dabei.

Der Berliner Bassbarition Haakon Schaub gibt vom Geländer „Erkennungshilfe“: Die-„Erlkönig“-Noten wurden am Platz vor dem Museum in Metall gestochen.

Es gehört zu den unerklärlichen Merkwürdigkeiten der Loewe-Rezeption, dass die Walpurgisnacht – ohne Zweifel eine seiner bedeutendsten Schöpfungen – erst um das Jahr 2000 herum für die cpo-Gesamtaufnahme von der Sopranistin Gabriele Rossmanith eingespielt wurde. Eine andere Aufnahme konnte ich nicht auftreiben, was übrigens auch für das berührende Weihnachtslied Des fremden Kindes heiliger Christ gilt, das einzig 1937 von Karl Erb eingespielt wurde und nun erstmals wieder in der Edition ebenfalls mit Gabriele Rossmanith auftaucht. Loewe galt immer als Männerdomäne. cpo hat durch seine Ausgrabungen auch mit diesem Klischee gebrochen. An der Edition sind acht Sängerinnen mit 168 von 344 Nummern beteiligt. Das ist faktisch Parität. Ein Blick in die Vergangenheit ergibt ein ganz anderes Bild. In etwa habe ich 1300 verschiedene Aufnahmen erfasst und verglichen. Spitzenreiter ist nach meinen Berechnungen – berücksichtigt wurden nur die Studioaufnahmen – Tom der Reimer mit nahezu fünfzig verschiedenen Produktionen, gefolgt von Odins Meeresritt und Die Uhr (je 42, Karl Valentins skurrile Verballhornung nicht mitgerechnet), Prinz Eugen (34), Heinrich der Vogler (33), Archibald Douglas (28), Der Nöck (25). Von Dietrich Fischer-Dieskau stammen die meisten Aufnahmen. Ich habe 61 gezählt. Allein deshalb wurde er in Löbejün völlig zu Recht geehrt. Hermann Prey, der auch mehrere Landspielplatten hinterließ, kommt auf 48. Ihm folgt Josef Greindl mit 45, dann Hans Hotter mit 41. Erfreulich ist, dass ein noch sehr aktiver Sänger – nämlich der bereits genannte Roman Trekel – mit der Aufnahmen von 39 Liedern und Balladen auf dem nächsten Platz liegt. Noch spielt keine Frau in dieser Liga.

So sah das ursprüngliche Geburtshaus von Carl Loewe in Löbejün aus. Es hat sich als Zeichnung seiner Tochter Julie erhalten und wird im Museum gezeigt.

Mit einem zeitgemäßen Angebot, das Anerkennung und Aufmerksamkeit verdient, ist die Sächsische Landes-, Staats- und Universitätsbibliothek (Slub) in Dresden an die Öffentlichkeit getreten. Sie hat ihren Bestand an Schelllackplatten digitalisiert und das Archiv der Stimmen online gestellt, darunter mehr als hundert Titel von Carl Loewe. Es gibt zahlreiche Überschneidungen mit den Löbejüner Beständen, was ganz normal ist. Loewe-Platten waren weit verbreitet. Mein ganz persönliches Aha-Erlebnis auf dieser Plattform ist Ernst Busch, der „Barrikaden-Tauber“, der also doch nicht nur Arbeiterkampflieder gesungen, in Filmen gespielt und auf der Bühne des Berliner Ensembles gestanden hat. Busch sang auch Loewe – das Hochzeitlied und Der alte Goethe sind 1949 in der Gründerzeit des DDR-Labels Eterna aufgenommen worden.

1996, zum 200. Geburtstag Loewes, gab es in Halle eine wissenschaftliche Konferenz, deren Ergebnisse in der Schriftenreihe des Händel-Hauses veröffentlicht wurden. Das gehaltvolle Buch ist noch erhältlich und wird auch in Löbejün im Museums-Shop angeboten (ISBN 9-910019-11-0). Forschungsergebnisse wirken nach. Es wurden einzelne Balladen und Werkgruppen untersucht, Vergleiche mit anderen Komponisten angestellt, die erhellenden familiengeschichtlichen Aspekte durch den in Löbejün lebenden Loewe-Forscher Henry Joachim Kühn, der auch noch weitere bedeutsame Publikationen veröffentlicht hat, beleuchtet usw. usf. Keinem Experten aber war die Verbreitung der Werke von Carl Loewe auf Tonträgern ein gesondertes Thema wert. Dabei gibt es genügend Stoff her, auch für die Forschung auf diesem Gebiet. Kann ein Komponist nicht gehört werden, verfällt er erbarmungslos dem Vergessen. Loewe war diesem Schicksal nahe und ist ihm hoffentlich für immer entronnen. Die Wissenschaft allein kann Musik nicht retten. Sie muss klingen, ob auf Tonträgern oder im Konzertsaal. In Löbejün ist beides gegeben. Rüdiger Winter

Ein Schaukasten des Museum ist dem Spender der umfangreichen Sammlung von Tonträgern mit Werken Carl Loewes gewidmet: Ian Lilburn. Auf dem großen Foto oben sind Bücher, Platten und CDs aus den Beständen des Autors dieses Beitrages zu sehen/ Fotos: Winter

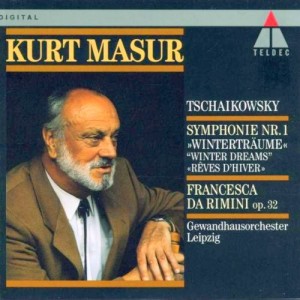

Für einen Dirigenten, der sich eher in Konzertsälen auskannte, war die Straße ein ungewöhnliches Terrain. Das kam damals an – auch in den USA, wo der Chefposten bei den New Yorker Philharmonikern frei wurde. Bei der Berufung Masurs 1991 dürfte sein spektakuläres Engagement auf Leipzigs Straßen eine nicht unerhebliche Rolle gespielt haben. Wie der SPIEGEL berichtete, war „Manhattans Kulturszene“ von dem Leipziger Dirigenten so berauscht gewesen, dass selbst die New York Times, „in klassischen Gefilden sonst eher Hardliner, zum High-Tick abhob“. Masur, so zitiert das Nachrichtenmagazin das Weltblatt, sei offenbar „eine intelligente Mischung aus Furtwängler, Toscanini, Bernstein und Otto von Bismarck“.

Für einen Dirigenten, der sich eher in Konzertsälen auskannte, war die Straße ein ungewöhnliches Terrain. Das kam damals an – auch in den USA, wo der Chefposten bei den New Yorker Philharmonikern frei wurde. Bei der Berufung Masurs 1991 dürfte sein spektakuläres Engagement auf Leipzigs Straßen eine nicht unerhebliche Rolle gespielt haben. Wie der SPIEGEL berichtete, war „Manhattans Kulturszene“ von dem Leipziger Dirigenten so berauscht gewesen, dass selbst die New York Times, „in klassischen Gefilden sonst eher Hardliner, zum High-Tick abhob“. Masur, so zitiert das Nachrichtenmagazin das Weltblatt, sei offenbar „eine intelligente Mischung aus Furtwängler, Toscanini, Bernstein und Otto von Bismarck“. Der Dirigent starb am 19. Dezember 2015 im Alter von 88 Jahren in Greenwich im US-Bundesstaat Connecticut. Er hatte bis 2002 die Philharmoniker in New York geleitet. Masur litt an Parkinson, was er auch öffentlich machte, und konnte zuletzt nur noch vom Rollstuhl aus dirigieren. Er stammte aus dem niederschlesischen Brieg, heute Brzeg, wo er am 18. Juli 1927 geboren wurde. Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs machte ihn die polnische Stadt sogar zu ihrem Ehrenbürger. Zunächst hatte Masur Elektriker gelernt. Nach Kriegsende studierte er in Leipzig Klavier und Orchesterleitung, führte die Ausbildung aber nicht zu Ende. Nichtsdestotrotz wurde er als Solorepetitor eingestellt. Dank seiner außergewöhnlichen Begabung arbeitete er mit Orchestern in Erfurt, Halle, Leipzig zusammen und trat 1958 seine erste führenden Posten als Musikalischer Oberleiter am Mecklenburgischen Staatstheater Schwerin an. Aus dieser Zeit stammt auch seine wohl erste Opernproduktion für den Rundfunk, nämlich Joseph Haydns List und Liebe mit Hanne-Lore Kuhse, Martin Ritzmann und Reiner Süß, die ebenfalls am Anfang ihrer erfolgreichen Karrieren standen.

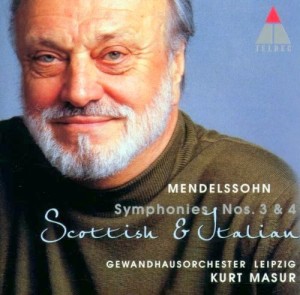

Der Dirigent starb am 19. Dezember 2015 im Alter von 88 Jahren in Greenwich im US-Bundesstaat Connecticut. Er hatte bis 2002 die Philharmoniker in New York geleitet. Masur litt an Parkinson, was er auch öffentlich machte, und konnte zuletzt nur noch vom Rollstuhl aus dirigieren. Er stammte aus dem niederschlesischen Brieg, heute Brzeg, wo er am 18. Juli 1927 geboren wurde. Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs machte ihn die polnische Stadt sogar zu ihrem Ehrenbürger. Zunächst hatte Masur Elektriker gelernt. Nach Kriegsende studierte er in Leipzig Klavier und Orchesterleitung, führte die Ausbildung aber nicht zu Ende. Nichtsdestotrotz wurde er als Solorepetitor eingestellt. Dank seiner außergewöhnlichen Begabung arbeitete er mit Orchestern in Erfurt, Halle, Leipzig zusammen und trat 1958 seine erste führenden Posten als Musikalischer Oberleiter am Mecklenburgischen Staatstheater Schwerin an. Aus dieser Zeit stammt auch seine wohl erste Opernproduktion für den Rundfunk, nämlich Joseph Haydns List und Liebe mit Hanne-Lore Kuhse, Martin Ritzmann und Reiner Süß, die ebenfalls am Anfang ihrer erfolgreichen Karrieren standen. Was bleibt? Masur war ein ganz hervorragender Dirigent und Musikerzieher, dem traditionellen Bild des deutschen Kapellmeisters verpflichtet. Dieser Typ Dirigent stirbt aus: Er war einer der letzten, wenn nicht gar der letzte. Von „Dirigentengenie“ zu sprechen wie es der Mitteldeutsche Rundfunk im Titel einer Sendung tat, ist nun wirklich zu hoch gegriffen und eine rein journalistische Erfindung, die Masur nicht gerecht wird. Seine Interpretationen, die in vielfältiger Form auch auf Tonträgern überliefert sind, zeugen von einer großen Ernsthaftigkeit und Schlichtheit – eine Schlichtheit, bei der immer die Musik den Vorzug hat. Der Dirigent tritt dahinter bescheiden zurück. Er ist Inspirator, Arrangeur und Wächter über die Genauigkeit des musikalischen Ereignisses. Bei Masur hört man Beethoven, Mendelssohn, Schumann oder Brahms pur. Man hört den Komponisten und nicht so sehr den Dirigenten. Das war seine Intension, deshalb wurde er geschätzt. Viele seiner Aufnahmen werden Bestand haben.

Was bleibt? Masur war ein ganz hervorragender Dirigent und Musikerzieher, dem traditionellen Bild des deutschen Kapellmeisters verpflichtet. Dieser Typ Dirigent stirbt aus: Er war einer der letzten, wenn nicht gar der letzte. Von „Dirigentengenie“ zu sprechen wie es der Mitteldeutsche Rundfunk im Titel einer Sendung tat, ist nun wirklich zu hoch gegriffen und eine rein journalistische Erfindung, die Masur nicht gerecht wird. Seine Interpretationen, die in vielfältiger Form auch auf Tonträgern überliefert sind, zeugen von einer großen Ernsthaftigkeit und Schlichtheit – eine Schlichtheit, bei der immer die Musik den Vorzug hat. Der Dirigent tritt dahinter bescheiden zurück. Er ist Inspirator, Arrangeur und Wächter über die Genauigkeit des musikalischen Ereignisses. Bei Masur hört man Beethoven, Mendelssohn, Schumann oder Brahms pur. Man hört den Komponisten und nicht so sehr den Dirigenten. Das war seine Intension, deshalb wurde er geschätzt. Viele seiner Aufnahmen werden Bestand haben. Schade, dass er vergleichsweise wenige komplette Opern auf Tonträgern hinterlässt, obwohl er sich dem Genre immer verbunden fühlte. Mit offiziellen Aufnahmen aus dem Studio ist der Operndirigent Masur nicht sonderlich reich gesegnet. Seine Produktionen zeichnen Akkuratesse und Stimmigkeit aus. Zu nennen sind Fidelio mit Jeannine Altmeyer und Siegfried Jerusalem, Schumanns Genoveva mit Edda Moser, Peter Schreier und Dietrich Fischer-Dieskau, die Ariadne auf Naxos mit Jessye Norman, Edita Gruberova, Julia Varady und Paul Frey. Von Wagner hat sich nur ein Tristan-Mitschnitt aus dem La Fenice von 1971 erhalten, in dem Gunilla Af Malmborg und Hermin Esser die Titelpartien singen. Als wesentlich spannender erweisen sich – schon wegen des Repertoires – neben der schon erwähnten Haydn-Oper die weiteren Rundfunkaufnahmen. Sie werden allesamt im Deutschen Rundfunkarchiv aufbewahrt. Wann, wenn nicht jetzt wäre ein Anlass, sie die Öffentlichkeit zurückzugeben. Aus Leipzig gibt es einen dritten Akt von Glucks Orpheus und Eurydike mit der alternden, dafür aber umso bewegenden Tiana Lemnitz sowie Johanna Blatter und Erna Roscher als Amor. Rudolf Wagner-Régenys Günstling wurde sowohl als Film wie auch als Audioversion mit teilweise unterschiedlicher Besetzung eingespielt. Euryanthe von Weber ist Ingeborg Wenglor in der Titelrolle, Sigrid Ekkehard als Eglantine und Gert Lutze, dem berühmten Bachsänger, die später in den Westen ging, als Adolar überliefert. Borodins Fürst Igor gibt es mit Anna Tomowa-Sintow, Annelies Burmeister, Wolfgang Anheisser und Eberhard Büchner und die einst sehr populäre Oper Enoch Arden von Otmar Gerster mit Ingeborg Zobel. Auf seine Zeit an der Komischen Oper Berlin, als dort noch Felsenstein Intendant war, geht ein Farbfilm von Verdis Otello in deutscher Sprache zurück, der als DVD bei Arthaus zu haben ist. Rüdiger Winter

Schade, dass er vergleichsweise wenige komplette Opern auf Tonträgern hinterlässt, obwohl er sich dem Genre immer verbunden fühlte. Mit offiziellen Aufnahmen aus dem Studio ist der Operndirigent Masur nicht sonderlich reich gesegnet. Seine Produktionen zeichnen Akkuratesse und Stimmigkeit aus. Zu nennen sind Fidelio mit Jeannine Altmeyer und Siegfried Jerusalem, Schumanns Genoveva mit Edda Moser, Peter Schreier und Dietrich Fischer-Dieskau, die Ariadne auf Naxos mit Jessye Norman, Edita Gruberova, Julia Varady und Paul Frey. Von Wagner hat sich nur ein Tristan-Mitschnitt aus dem La Fenice von 1971 erhalten, in dem Gunilla Af Malmborg und Hermin Esser die Titelpartien singen. Als wesentlich spannender erweisen sich – schon wegen des Repertoires – neben der schon erwähnten Haydn-Oper die weiteren Rundfunkaufnahmen. Sie werden allesamt im Deutschen Rundfunkarchiv aufbewahrt. Wann, wenn nicht jetzt wäre ein Anlass, sie die Öffentlichkeit zurückzugeben. Aus Leipzig gibt es einen dritten Akt von Glucks Orpheus und Eurydike mit der alternden, dafür aber umso bewegenden Tiana Lemnitz sowie Johanna Blatter und Erna Roscher als Amor. Rudolf Wagner-Régenys Günstling wurde sowohl als Film wie auch als Audioversion mit teilweise unterschiedlicher Besetzung eingespielt. Euryanthe von Weber ist Ingeborg Wenglor in der Titelrolle, Sigrid Ekkehard als Eglantine und Gert Lutze, dem berühmten Bachsänger, die später in den Westen ging, als Adolar überliefert. Borodins Fürst Igor gibt es mit Anna Tomowa-Sintow, Annelies Burmeister, Wolfgang Anheisser und Eberhard Büchner und die einst sehr populäre Oper Enoch Arden von Otmar Gerster mit Ingeborg Zobel. Auf seine Zeit an der Komischen Oper Berlin, als dort noch Felsenstein Intendant war, geht ein Farbfilm von Verdis Otello in deutscher Sprache zurück, der als DVD bei Arthaus zu haben ist. Rüdiger Winter

Zurück nach Prag. Der Beginn mit Schuberts

Zurück nach Prag. Der Beginn mit Schuberts

Ich gehöre nicht zu denen, die sich ihren Abschied deutlich früher gewünscht hätten, als sie noch auf dem Höhepunkt war. Wäre dies geschehen, hätte ich sie ja in Prag verpasst. Nun ja. Leichter zu hören wurde sie nicht, je näher sich die Sängerlaufbahn ihrem Ende neigte. Defizite, die noch von den frühen Überforderungen als

Ich gehöre nicht zu denen, die sich ihren Abschied deutlich früher gewünscht hätten, als sie noch auf dem Höhepunkt war. Wäre dies geschehen, hätte ich sie ja in Prag verpasst. Nun ja. Leichter zu hören wurde sie nicht, je näher sich die Sängerlaufbahn ihrem Ende neigte. Defizite, die noch von den frühen Überforderungen als

Spiegelbild: Das Foto links zeigt Hanne-Lore Kurse 1967 in der Garderobe des Opernhauses von Philadelphia vor Beginn einer Vorstellung von Tristan und Isolde. Ihr zur Seite Friedelind Wagner. Die Ähnlichkeit mit dem Großvater Richard ist bei letzterer unverkennbar. Beide Frauen waren eng befreundet. Das Bild wurde dem Autor des Beitrages noch von Hanne-Lore Kuhse persönlich überlassen/ Atchiv Kuhse.

Spiegelbild: Das Foto links zeigt Hanne-Lore Kurse 1967 in der Garderobe des Opernhauses von Philadelphia vor Beginn einer Vorstellung von Tristan und Isolde. Ihr zur Seite Friedelind Wagner. Die Ähnlichkeit mit dem Großvater Richard ist bei letzterer unverkennbar. Beide Frauen waren eng befreundet. Das Bild wurde dem Autor des Beitrages noch von Hanne-Lore Kuhse persönlich überlassen/ Atchiv Kuhse.