Profil Edition Günter Hänssler! Das Logo lässt mich immer an Messingschilder an der Haustür denken. So abwegig ist dieser Vergleich nicht. Denn bei Hänssler kommt man ja immer irgendwie auch nach Hause, findet sich bei vielen Produktionen dieser ersten fünfzehn Jahre in der sicheren Umgebung der eigenen musikalischen Erfahrungen wieder, auf denen die lebenslange Liebe zur Musik gründet. Hänssler ist für mich immer auch Vergangenheitsbewältigung, positiv und produktiv. Ich versenke mich gern in die große Karl-Richter-Edition und frage mich, ob meine Zuneigung zu diesem Dirigenten, der mir einst Bach nahe brachte und mir zu einer ersten Vorstellung von musikalischer Vollendung verhalf, die Zeit überdauert hat und neben historisch informierten Interpretation noch bestehen kann. Das ist intellektueller und emotionaler Luxus, den ich Hänssler verdanke. Ich kenne bei weitem nicht alle Profil-Titel, welche die Firma verlassen haben. Es sind mehr als achthundert CDs. Ich staune, dass es so viele sind.

Im Regal sind meine Favoriten stets griffbereit. Neben dem schon genannten Richter sind das viele Folgen der Dresden-Reihen über die Staatsoper und die Staatskapelle. Entgegen des eigenen Ordnungsprinzips stehen sie alle in einer Reihe wie die gesammelten Werke Goethes. Fidelio ist also nicht unter Beethoven zu finden, Katja Kabanowa nicht unter Janacek und Fritz Busch nicht bei seinen dirigierenden Kollegen. Hänssler ist eine eigene Abteilung. Diese exklusive Aufbewahrung empfinde ist mehr als angemessen. Qualität gehört zu Qualität. Man muss sehr lange suchen und weit in die Vergangenheit zurückgehen, vielleicht sogar bis hin zu den ersten Langspielplatten der legendären Archivproduktion der Deutschen Grammophon, um vergleichbare Ausgaben zu finden – etwa zu der Sammlung „Gott welch Dunkel hier“ über die „Stunde Null“ des Dresdener Opernbetriebs nach dem Zweiten Weltkrieg. Günter Hänssler: „Nur ein Label mit einem klaren PROFIL, mit einem eindeutigen Wiedererkennungseffekt, hat heute noch eine Chance auf dem heiß umkämpften CD-Markt – um die Liebhaber klassischer Musik heute mit einem Produkt zu überzeugen braucht man Originalität und Innovation.“

Der Qualität der Dresdner Reihe tragen auch beispielhaften Booklets Rechnung. Sie können es hinsichtlich ihres Umfangs und ihrer üppigen Gestaltung mit Bildbänden aufnehmen. Getreu dem Grundsatz, dass das Auge mithört, wurden die musikalischen Dokumente in ihren zeitgeschichtlichen Zusammenhang gestellt. Dabei ist nicht gespart worden mit Fotos, Faksimiles, Berichten und Erläuterungen über die technischen Umstände von Produktionen. Die Boxen strahlen Sinnlichkeit aus. Ich nehme sie gern zur Hand. Manchmal nur so, um durch ein Booklet zu blättern und mich in einen Text zu vertiefen. Meist klingen die Aufnahmen für ihre Zeit sehr gut. In das Remastering wurde gehörig investiert. Nostalgie scheint nicht beabsichtigt, sie stelle sich allenfalls als angenehme Nebenwirkung ein. Allgegenwärtig ist die kundige Handschrift von Steffen Lieberwirth zu spüren, dem „Project director and booklet editor“, wie er im Impressum genannt wird. Lieberwirth kommt vom Rundfunk, war Chefproduzent beim MDR und vereint in sich technische Kompetenz mit musikalischer Hingabe. Für so ein Unterfangen wie diese Dokumentationen ist er der richtige Mann, der Spiritus Rector. Ihm dürfte es auch zu verdanken sein, dass das Deutsche Rundfunkarchiv (DRA) Aufnahmen zur Verfügung stellte, die sonst verschlossen geblieben wären.

Der Qualität der Dresdner Reihe tragen auch beispielhaften Booklets Rechnung. Sie können es hinsichtlich ihres Umfangs und ihrer üppigen Gestaltung mit Bildbänden aufnehmen. Getreu dem Grundsatz, dass das Auge mithört, wurden die musikalischen Dokumente in ihren zeitgeschichtlichen Zusammenhang gestellt. Dabei ist nicht gespart worden mit Fotos, Faksimiles, Berichten und Erläuterungen über die technischen Umstände von Produktionen. Die Boxen strahlen Sinnlichkeit aus. Ich nehme sie gern zur Hand. Manchmal nur so, um durch ein Booklet zu blättern und mich in einen Text zu vertiefen. Meist klingen die Aufnahmen für ihre Zeit sehr gut. In das Remastering wurde gehörig investiert. Nostalgie scheint nicht beabsichtigt, sie stelle sich allenfalls als angenehme Nebenwirkung ein. Allgegenwärtig ist die kundige Handschrift von Steffen Lieberwirth zu spüren, dem „Project director and booklet editor“, wie er im Impressum genannt wird. Lieberwirth kommt vom Rundfunk, war Chefproduzent beim MDR und vereint in sich technische Kompetenz mit musikalischer Hingabe. Für so ein Unterfangen wie diese Dokumentationen ist er der richtige Mann, der Spiritus Rector. Ihm dürfte es auch zu verdanken sein, dass das Deutsche Rundfunkarchiv (DRA) Aufnahmen zur Verfügung stellte, die sonst verschlossen geblieben wären.

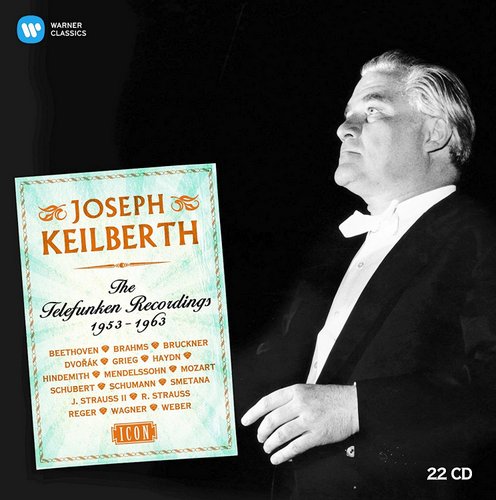

Rosenkavalier und Dresden. Beide sind eins. Die Oper von Richard Strauss trat dort 1911 ihnen bis heute anhaltenden Siegeszug um die Welt an. Die Aufnahme, um die es geht, ist schon seit Jahrzehnten in Umlauf. Zunächst als Schallplattenkassette, zwischenzeitlich sogar als Opernquerschnitt, zuletzt auf CD bei Gala. Inzwischen haben das DRA und der Mitteldeutsche Rundfunk die originalen Bänder herausgerückt und zur Veröffentlichung bei Profil Günter Hänssler freigegeben (PH16071). Eingespielt wurde sie 1950 mit der Staatskapelle Dresden unter der Leitung von Rudolf Kempe. Im selben Jahr war der Dirigent als Nachfolger Joseph Keilberth zum Generalmusikdirektor von Oper und Kapelle aufgestiegen. Bereits 1953 ging Kempe in den Westen, blieb Dresden aber bis zu seinem Tod verbunden. Mehrfach kehrte er zu Plattenaufnahmen zurück. Für dem Rosenkavalier, der vom Kempes Schwung und genauer Partiturkenntnis lebt, hat das Label vier CDs springen lassen, drei für die Oper, eine für den Bonus, der sich aus unterschiedlichen Aufnahmen mit Bezügen zu Dresden zusammensetzt. Darunter finden sich vier Szenen mit daran beteiligten Sängern. Margarethe Siems ist die Marschallin, Eva Plaschke von der Osten der Octavian und Minnie Nast die Sophie. Der feine Ton der Siems im gekürzten Monolog vermittelt immer noch eine genaue Vorstellung ihrer Wirkung und ihres Erfolgs in dieser Rolle, die sie bis zum Ende ihrer Karriere nie mehr loswurde. Tiana Lemnitz ist auszugsweise in zwei Versionen als Octavian zu hören, nämlich von 1936 und 1942. In dieser Rolle wurde sie auch – inzwischen dreiundfünfzig Jahre alt – für die Gesamtaufnahme herangezogen. Den ersten Nachkriegs-Rosenkavalier hatte es in Dresden 1948 gegeben, der ästhetisch noch sehr an der Uraufführung in den Dekorationen von Alfred Roller klebte. Als Marschallin war Dora Zschille besetzt. Sie kam aus dem Westen nach Sachsen, hatte Engagements in Duisburg und Hannover und hielt Dresden bis zu ihren Bühnenabschied 1971 die Treue. Die Zschille sang alles, was ihre Stimme, die sich vom lyrischen zum hochdramatischen Sopran entwickelte, hergab. Sie blieb weitgehend eine lokale Erscheinung und wurde lediglich für einige Rundfunkaufnahmen herangezogen. Frauen wie die Zschille waren damals die Stützen jedes Ensembles.

Rosenkavalier und Dresden. Beide sind eins. Die Oper von Richard Strauss trat dort 1911 ihnen bis heute anhaltenden Siegeszug um die Welt an. Die Aufnahme, um die es geht, ist schon seit Jahrzehnten in Umlauf. Zunächst als Schallplattenkassette, zwischenzeitlich sogar als Opernquerschnitt, zuletzt auf CD bei Gala. Inzwischen haben das DRA und der Mitteldeutsche Rundfunk die originalen Bänder herausgerückt und zur Veröffentlichung bei Profil Günter Hänssler freigegeben (PH16071). Eingespielt wurde sie 1950 mit der Staatskapelle Dresden unter der Leitung von Rudolf Kempe. Im selben Jahr war der Dirigent als Nachfolger Joseph Keilberth zum Generalmusikdirektor von Oper und Kapelle aufgestiegen. Bereits 1953 ging Kempe in den Westen, blieb Dresden aber bis zu seinem Tod verbunden. Mehrfach kehrte er zu Plattenaufnahmen zurück. Für dem Rosenkavalier, der vom Kempes Schwung und genauer Partiturkenntnis lebt, hat das Label vier CDs springen lassen, drei für die Oper, eine für den Bonus, der sich aus unterschiedlichen Aufnahmen mit Bezügen zu Dresden zusammensetzt. Darunter finden sich vier Szenen mit daran beteiligten Sängern. Margarethe Siems ist die Marschallin, Eva Plaschke von der Osten der Octavian und Minnie Nast die Sophie. Der feine Ton der Siems im gekürzten Monolog vermittelt immer noch eine genaue Vorstellung ihrer Wirkung und ihres Erfolgs in dieser Rolle, die sie bis zum Ende ihrer Karriere nie mehr loswurde. Tiana Lemnitz ist auszugsweise in zwei Versionen als Octavian zu hören, nämlich von 1936 und 1942. In dieser Rolle wurde sie auch – inzwischen dreiundfünfzig Jahre alt – für die Gesamtaufnahme herangezogen. Den ersten Nachkriegs-Rosenkavalier hatte es in Dresden 1948 gegeben, der ästhetisch noch sehr an der Uraufführung in den Dekorationen von Alfred Roller klebte. Als Marschallin war Dora Zschille besetzt. Sie kam aus dem Westen nach Sachsen, hatte Engagements in Duisburg und Hannover und hielt Dresden bis zu ihren Bühnenabschied 1971 die Treue. Die Zschille sang alles, was ihre Stimme, die sich vom lyrischen zum hochdramatischen Sopran entwickelte, hergab. Sie blieb weitgehend eine lokale Erscheinung und wurde lediglich für einige Rundfunkaufnahmen herangezogen. Frauen wie die Zschille waren damals die Stützen jedes Ensembles.

Projektleiter und unermüdlicher Kämpfer für die Rundfunkschätze: Steffen Lieberwirth. Foto: OBA/Hänssler

Für die Aufnahme wurde ihr Margarate Bäumer vorgezogen, die in einer ganz anderen Liga spielte, ihre besten Tage allerdings hinter sich hatte. Sie klingt betulich und bedient das Klischee der alternden Fürstin, die sich aus dem Leben zurückzieht und fortan nur noch „in die Kirch’n“ geht und mit Onkel Greifenklau, der „alt und gelähmt ist“, zu Mittag speist. Auch für die Lemnitz kam die Rolle viel zu spät. Den Jahren nach könnte sie fast die Großmutter des stürmischen adligen Jünglings aus großem Hause sein, den sie in Liebesdingen unterweist. Stimmlich ebenfalls. Sie klingt überreif und vermag sich nicht einen Tag jünger machen als sie ist. Ja, es scheint sogar, als büßte sie noch während der Aufnahme an Gestaltungsvermögen weiter ein. Im dritten Aufzug bekommt ihr der zweifache Rollentausch, dieses raffinierte Markenzeichen der Oper, gar nicht. Sie gurgelt vor sich hin. Mikrophone sind gnadenlos. Und es stellt sich die Frage, warum nicht die viel jüngere burschikose Christel Goltz, die den Octavian auf der Bühne sang, genommen wurde. Einzig Ursula Richter, deren Geburtsdatum für die Kurzbiographie im Booklet offenbar nicht zu ermitteln war, kommt mit ihrem Sopran der munteren Sophie nahe. Und der Ochs? Der wird von Kurt Böhme regelrecht in Beschlag genommen. Er hatte ein Abo auf die Rolle, schien darin zu baden und wurde dafür auch von Karl Böhm in der zweiten Gesamtaufnahme aus Dresden, die 1958 für die Deutsche Grammophon entstand, herangezogen. Er ist ein polternder Schwerenöter und als solcher beim Publikum sehr beliebt gewesen. Die Vorstellung, dass mit Ochs ein feister alter Fettwanst aus der entlegensten Provinz in das kaiserliche Wien einfällt, um dort vermeintlich jungen Mädchen unter den Rock zu greifen, hat sich bis lange gehalten. Ochs ist aber auch Opfer. Der steinreichen Armeeliefertanten Faninal ist scharf wie Dracula auf sein adliges Blut und will nur deshalb seine Tochter mit ihm verkuppeln. In seiner ländlichen Beschränktheit lässt sich Ochs erbarmungslos vorführen. Er ist „diesem Wien“ nicht gewachsen, sieht die Fallen nicht, die ihm gestellt werden und tapst prompt hinein.

Im Entstehungsprozess der Oper haben Strauss und sein Textdichter Hugo von Hofmannsthal der Figur, die nach meiner Auffassung zu ihren genialsten Schöpfungen gehört, viel Aufmerksamkeit gewidmet. Sie war zeitweise sogar als Titel für das Werk im Gespräch und dürfte am meisten zu singen haben. Ausgezählt habe ich die Zeilen nicht. Ochs ist nach dem Willen der Autoren Mitte dreißig und damit nicht nur dem Alter nach der Marschallin ebenbürtig. Er ist es ihr auch durch seine adelige Herkunft, er ist ein Verwandter, ihr Vetter. Sie hört seine deftigen Schilderungen des Landlebens im Heu der Ställe nur allzu gern. Ihr gegenüber kann er sich diese Offenheit erlauben. Man ist schließlich unter sich. Für ihr eigenes riskantes Liebesleben bevorzugt sie allerdings das seidene Lager des Boudoirs. Böhme ist für mein Gefühl zu eindimensional, zu sehr auf den lüsternen Wüstling festgelegt. Er wirft mit den Speckseiten des reichen Schweinezüchters hirten Zsupán aus dem Zigeunerbaron um sich. Dadurch bietet er die Folie, auf der sich die Marschallin zu vorderst als fromme Dame darstellen kann, die sie nicht ist. In der Aufnahme passiert zumindest akustisch genau das. Wer derlei Überlegungen ausklammert, wem die hörbaren Generationsverschiebungen egal sind, der hält eine stimmungsvolle Einspielung in den Händen, deren Anschaffung unbedingt zu empfehlen ist. Auch mit ihren eingeschränkten Möglichkeiten führen die Bäumer und die Lemnitz an vielen Stellen vor, was mit Noten und Text alles möglich ist. Wie Böhme erfassen sie den wienerischen Ton, welcher der ganzen Opern sein unverwechselbares Flair gibt. Akustisch ist die Aufnahme in ihrer Zeit belassen worden. Sie klingt sehr präsent, gelegentlich etwas robust, an den passenden Stellen schön polternd.

Neu sind auch diese Meistersinger von Nürnberg nicht. Neu ist wiederum der Rückgriff auf die Originalbänder. Und das zählt. Erstmals dürfte die Aufnahme bei Vox herausgekommen sein, noch als LP-Kassette. Später dann auf CD bei Myto. Als MP3 liegt sie bei Cantus vor. Der Klang war so schlecht nicht. Hänssler nahm sich die Rundfunkproduktion von 1951 vor (PH 13006). Es hat sich gelohnt. Alles, was bisher zu hören war, wird auf die hinteren Plätze verwiesen. Die Aufnahme wird in ihre alten Rechte eingesetzt. Sie klingt transparent und klar. Wie am ersten Tag. Vielleicht noch besser. Insofern kann sie es technisch mit vielen Produktionen aus späteren Jahren aufnehmen. Stimmlich sowieso. Vom ersten Ton an wird orchestrale Pracht entfaltet. Die Zuhörer werden regelrecht hineingezogen in das Werk. Der Eindruck ist so stark, dass man zuletzt darüber nachdenkt, in welchem Jahr die Aufnahme denn eigentlich entstand. Wirklich schon vor fast siebzig Jahren? Ist das kein Irrtum? Ist es nicht. Einmal schleift das Band während des Vorspiels. Wie bei einem Spulengerät, das im Begriffe ist, seinen Geist aufzugeben. Nanu? In diesem Moment kommt eine Ahnung vom tatsächliche Alter auf. Für diesen kurzen Moment. Als würde ein Schleier gelüftet. Schnell ist es vorbei. Die Musik gewinnt ihr Tempo zurück. Was sich in den nächsten Stunden im Orchester abspielt, macht Zeitrechnungen nebensächlich. Am Pult der Staatskapelle Dresden steht wieder Rudolf Kempe, der fünf Jahre später Wagners Meistersinger erneut für die EMI einspielte. Kempe war zum damals Generalmusikdirektor der Dresdener Staatsoper. Aufgenommen wurde in Mono. Während bei der Stereophonie ein räumlicher Eindruck durch mehrere Schallquellen erzeugt wird, schafft er es durch Fertigkeit – und Kunst. Ob Streicher, Holz, Blech oder Pauken. Kempe gewährt den einzelnen Instrumentengruppen viele solistisch anmutende Entfaltungsmöglichkeiten. Sie treten an den entsprechenden Stellen jeweils deutlich hervor, fallen aber nie auseinander, weil mit Kempe ein Kapellmeister vor ihnen steht, der alles lenkt und den großen Apparat mit fester Hand zusammenhält. Dadurch entsteht mitunter ein Höreindruck, der an ein frühes Stereo erinnert. Ein großer Vorzug der Aufnahmen ist das. Es wird deutlich, dass kein noch so perfekt ausgeklügeltes Aufnahmeverfahren ersetzen kann, was dem Dirigenten zukommt. Er befindet über die musikalische Qualität und nicht der Toningenieur.

Neu sind auch diese Meistersinger von Nürnberg nicht. Neu ist wiederum der Rückgriff auf die Originalbänder. Und das zählt. Erstmals dürfte die Aufnahme bei Vox herausgekommen sein, noch als LP-Kassette. Später dann auf CD bei Myto. Als MP3 liegt sie bei Cantus vor. Der Klang war so schlecht nicht. Hänssler nahm sich die Rundfunkproduktion von 1951 vor (PH 13006). Es hat sich gelohnt. Alles, was bisher zu hören war, wird auf die hinteren Plätze verwiesen. Die Aufnahme wird in ihre alten Rechte eingesetzt. Sie klingt transparent und klar. Wie am ersten Tag. Vielleicht noch besser. Insofern kann sie es technisch mit vielen Produktionen aus späteren Jahren aufnehmen. Stimmlich sowieso. Vom ersten Ton an wird orchestrale Pracht entfaltet. Die Zuhörer werden regelrecht hineingezogen in das Werk. Der Eindruck ist so stark, dass man zuletzt darüber nachdenkt, in welchem Jahr die Aufnahme denn eigentlich entstand. Wirklich schon vor fast siebzig Jahren? Ist das kein Irrtum? Ist es nicht. Einmal schleift das Band während des Vorspiels. Wie bei einem Spulengerät, das im Begriffe ist, seinen Geist aufzugeben. Nanu? In diesem Moment kommt eine Ahnung vom tatsächliche Alter auf. Für diesen kurzen Moment. Als würde ein Schleier gelüftet. Schnell ist es vorbei. Die Musik gewinnt ihr Tempo zurück. Was sich in den nächsten Stunden im Orchester abspielt, macht Zeitrechnungen nebensächlich. Am Pult der Staatskapelle Dresden steht wieder Rudolf Kempe, der fünf Jahre später Wagners Meistersinger erneut für die EMI einspielte. Kempe war zum damals Generalmusikdirektor der Dresdener Staatsoper. Aufgenommen wurde in Mono. Während bei der Stereophonie ein räumlicher Eindruck durch mehrere Schallquellen erzeugt wird, schafft er es durch Fertigkeit – und Kunst. Ob Streicher, Holz, Blech oder Pauken. Kempe gewährt den einzelnen Instrumentengruppen viele solistisch anmutende Entfaltungsmöglichkeiten. Sie treten an den entsprechenden Stellen jeweils deutlich hervor, fallen aber nie auseinander, weil mit Kempe ein Kapellmeister vor ihnen steht, der alles lenkt und den großen Apparat mit fester Hand zusammenhält. Dadurch entsteht mitunter ein Höreindruck, der an ein frühes Stereo erinnert. Ein großer Vorzug der Aufnahmen ist das. Es wird deutlich, dass kein noch so perfekt ausgeklügeltes Aufnahmeverfahren ersetzen kann, was dem Dirigenten zukommt. Er befindet über die musikalische Qualität und nicht der Toningenieur.

Mehr als die Musiker sind es die Sänger, die dieser Produktion den historischen Touch aufdrücken. So wie sie singen, singt heute keiner mehr. Wissend und stets dem Wort verpflichtet. Immer ist alles zu verstehen. Wer den Text nicht kennt, könnte ihn anhand dieser Aufnahmen, die übrigens die erste Studioproduktion dieser Oper gewesen ist, auswendig lernen. Ideale Voraussetzungen dafür sind dadurch gegeben, dass alle Mitwirkenden deutscher Zunge sind. Sie haben gut gelernt, sind mit ihren Rollen oft seit Jahren vertraut, haben sie unter den verschiedensten Bedingungen und Dirigenten ausprobiert. Nichts wackelt. Die Bälle fliegen hin und her. Bühnenatmosphäre kann nicht anders sein. Oder sind diese Meistersinger von Nürnberg auch deshalb wie aus einem Guss, weil sie an nur einem einzigen Tage, nämlich am 29. April 1951 eingespielt wurden? Fast alle Sänger sind in den besten Jahren für ihre Partien. Ferdinand Frantz, der den Hans Sachs gibt, wurde 1906 geboren, ist zum Zeitpunkt der Produktion Mitte vierzig. Bernd Aldenhoff (Stolzing) und Kurt Böhme (Pogner) sind Jahrgang 1908, die Eva Tiana Lemnitz 1897. Sie ist Älteste im Ensemble, was auch zu hören ist, sie hat ihren Zenit deutlich überschritten und kann die Jungfer nicht mehr überzeugend darstellen. Die Lemnitz rettet sich mit all ihrer Erfahrung entschlossen in die Kunst. Sie zelebriert die Figur, macht hohe Schule daraus, statt sie mit wirklichem Leben zu erfüllen. Schade, dass nicht die 1913 geborene Elfride Trötschel besetzt worden ist, die die Eva zur gleichen Zeit mit großem Erfolg in Dresden auf der Bühne sang. Einige Namen auf der Besetzungsliste stehen für die Zukunft. Der 1916 geborene Gerhard Unger hatte erst nach dem Krieg begonnen. Er ist ein wunderbarer David, wirbelt jungenhaft, selbstbewusst und umtriebig durch die Produktion. Kein Wunder, dass ihn Kempe auch bei seiner zweiten Studioeinspielungen einsetzte. Aus seiner großen Szene im ersten Aufzug, wenn er dem Walther von Stolzing Sinn und Zweck des Meistergesangs erklärt, wird ein Kabinettstück ohnegleichen Theo Adam, Jahrgang 1926, später selbst ein bedeutender Sachs, sammelte erste Wagner-Erfahrungen als Seifensieder Hermann Ortel. Der gleichaltrige Gerhard Stolze, der es als Mime zu Weltruhm brachte, sang den Augustin Moser. Und die große Dresdener Bariton-Hoffnung Werner Faulhaber, der nur ein Jahr jünger war und 1953 tödlich verunglückte, ist mit zwei Rollen, Hans Foltz und Nachtwächter, vertreten. Um ihn ist es wirklich schade. Er hätte der Oper viel geben können.

Carl Maria von Weber Der Dresdener Freischütz: So steht es auf der Box (PH 10032). Die Verortung im Titel mag ungewöhnlich sein und auch etwas anmaßend anmuten, gerechtfertigt ist sie allemal. Die Produktion von 1951, einem Weber-Jahr (125. Todestag), dürfte zumindest im Osten Deutschlands nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges ein Neubeginn in der Auseinandersetzung mit der berühmten Oper gewesen sein. Dresden gilt als eine der wichtigsten Weber-Städte. Dort wirkte er nachhaltig am Hoftheater, dort komponierte er zwischen 1817 und 1820 den Freischütz, der dann aber in Berlin uraufgeführt wurde. Obwohl es schon 1949 Nachkriegs-Aufführungen gab, wurde schon zwei Jahre später eine Neuproduktion auf die Bühne gebracht. Während der Fidelio zur Eröffnung des Großen Hauses 1948 live im Rundfunk übertragen und dabei aufgezeichnet wurde, wurde, gingen die Produzenten diesmal ganz neue Wege. Das Ensemble zog ins Aufnahmestudio des Mitteldeutschen Rundfunks, zu dem der Steinsaal des Dresdener Hygienemuseum umfunktioniert worden war. Die Agathe wurde von Elfride Trötschel gesungen, das Ännchen von Irma Beilke. Max war Bernd Aldenhoff, Kaspar Kurt Böhme. Am Pult der Staatskapelle stand wieder Kempe. Abermals standen die originalen Bänder zur Verfügung. Für die Hörer von heute zahlt sich das aus. Über die Jahre geistert dieser Freischütz nämlich immer wieder mal auf dem grauen Markt umher, zuletzt sogar als Konzertmitschnitt ausgewiesen, was Unsinn ist. Selbst der gewöhnlich sehr zuverlässigen Führer durch Operngesamtaufnahmen von Karsten Steiger geht von einem gekürzten Live-Mitschnitt aus dem Jahre 1950 aus. Die neue Edition setzt nicht nur die in anderen Veröffentlichungen immer gestrichenen Dialoge wieder ein, die hörspielartig angelegt sind, sie stellt auch die Fakten wieder her.

Carl Maria von Weber Der Dresdener Freischütz: So steht es auf der Box (PH 10032). Die Verortung im Titel mag ungewöhnlich sein und auch etwas anmaßend anmuten, gerechtfertigt ist sie allemal. Die Produktion von 1951, einem Weber-Jahr (125. Todestag), dürfte zumindest im Osten Deutschlands nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges ein Neubeginn in der Auseinandersetzung mit der berühmten Oper gewesen sein. Dresden gilt als eine der wichtigsten Weber-Städte. Dort wirkte er nachhaltig am Hoftheater, dort komponierte er zwischen 1817 und 1820 den Freischütz, der dann aber in Berlin uraufgeführt wurde. Obwohl es schon 1949 Nachkriegs-Aufführungen gab, wurde schon zwei Jahre später eine Neuproduktion auf die Bühne gebracht. Während der Fidelio zur Eröffnung des Großen Hauses 1948 live im Rundfunk übertragen und dabei aufgezeichnet wurde, wurde, gingen die Produzenten diesmal ganz neue Wege. Das Ensemble zog ins Aufnahmestudio des Mitteldeutschen Rundfunks, zu dem der Steinsaal des Dresdener Hygienemuseum umfunktioniert worden war. Die Agathe wurde von Elfride Trötschel gesungen, das Ännchen von Irma Beilke. Max war Bernd Aldenhoff, Kaspar Kurt Böhme. Am Pult der Staatskapelle stand wieder Kempe. Abermals standen die originalen Bänder zur Verfügung. Für die Hörer von heute zahlt sich das aus. Über die Jahre geistert dieser Freischütz nämlich immer wieder mal auf dem grauen Markt umher, zuletzt sogar als Konzertmitschnitt ausgewiesen, was Unsinn ist. Selbst der gewöhnlich sehr zuverlässigen Führer durch Operngesamtaufnahmen von Karsten Steiger geht von einem gekürzten Live-Mitschnitt aus dem Jahre 1950 aus. Die neue Edition setzt nicht nur die in anderen Veröffentlichungen immer gestrichenen Dialoge wieder ein, die hörspielartig angelegt sind, sie stellt auch die Fakten wieder her.

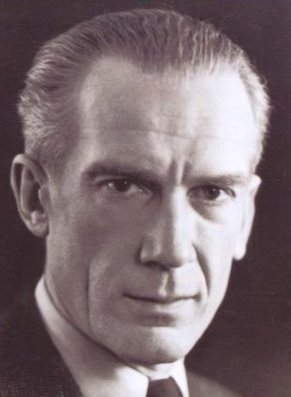

Leider hat sich der Fidelio, mit dem das Großen Hauses der Staatstheater Dresden am 22. September 1948 eröffnet wurde, nur teilweise erhalten. Das einstige Schauspielhaus sollte bis zur Einweihung der wieder aufgebauten Semperoper 1985 Spielstätte für Opernaufführungen in der im Krieg zerstörten Stadt an der Elbe sein. Die große Arie der Leonore – die Partie wurde von Christel Goltz gesungen – fehlt ebenso wie die Arie der Marzelline (Elfride Trötschel), deren Duett mit Jaquino (Erich Zimmermann), die Arie des Rocco (Gottlob Frick) und der Gefangenenchor. Ohne Dialoge passt die Musik auf eine CD. Es muss eine packende Aufführung unter Leitung von Joseph Keilberth gewesen sein. Alle Mitwirkenden – zu nennen sind noch Bernd Aldenhoff als Florestan, Josef Herrmann als Pizarro und Heinrich Pflanzl als Fernando – sind sich der Bedeutung des großen Augenblicks bewusst. Mit solcher Hingabe dürfte diese Oper selten aufgeführt worden sein. Umso beklagenswerter ist es, dass nicht alles überliefert ist. Die Entscheidung von Hänssler für den Torso finde ich dennoch richtig (PH10033). Er genügt, um das kulturelle Ereignis in seiner historischen Bedeutung angemessen darzustellen, zumal es – wie vom Label bereits mehrfach praktiziert – eine ergänzende DVD gibt mit Berichten über die Aufführung, Erinnerungen von Zeitgenossen wie der Sängerin Lisa Otto, die seinerzeit in Dresden wirkte. Auch Steffen Lieberwirth kommt zu Wort und erzählt die spannende Geschichte der Ouvertüre, die zunächst dem Archivmaterial nicht zugeordnet werden konnte, schließlich aber doch zweifelsfrei identifiziert wurde.

Leider hat sich der Fidelio, mit dem das Großen Hauses der Staatstheater Dresden am 22. September 1948 eröffnet wurde, nur teilweise erhalten. Das einstige Schauspielhaus sollte bis zur Einweihung der wieder aufgebauten Semperoper 1985 Spielstätte für Opernaufführungen in der im Krieg zerstörten Stadt an der Elbe sein. Die große Arie der Leonore – die Partie wurde von Christel Goltz gesungen – fehlt ebenso wie die Arie der Marzelline (Elfride Trötschel), deren Duett mit Jaquino (Erich Zimmermann), die Arie des Rocco (Gottlob Frick) und der Gefangenenchor. Ohne Dialoge passt die Musik auf eine CD. Es muss eine packende Aufführung unter Leitung von Joseph Keilberth gewesen sein. Alle Mitwirkenden – zu nennen sind noch Bernd Aldenhoff als Florestan, Josef Herrmann als Pizarro und Heinrich Pflanzl als Fernando – sind sich der Bedeutung des großen Augenblicks bewusst. Mit solcher Hingabe dürfte diese Oper selten aufgeführt worden sein. Umso beklagenswerter ist es, dass nicht alles überliefert ist. Die Entscheidung von Hänssler für den Torso finde ich dennoch richtig (PH10033). Er genügt, um das kulturelle Ereignis in seiner historischen Bedeutung angemessen darzustellen, zumal es – wie vom Label bereits mehrfach praktiziert – eine ergänzende DVD gibt mit Berichten über die Aufführung, Erinnerungen von Zeitgenossen wie der Sängerin Lisa Otto, die seinerzeit in Dresden wirkte. Auch Steffen Lieberwirth kommt zu Wort und erzählt die spannende Geschichte der Ouvertüre, die zunächst dem Archivmaterial nicht zugeordnet werden konnte, schließlich aber doch zweifelsfrei identifiziert wurde.

Elfride Trötschel. Der Name ist mehrfach gefallen. In meiner Jugend hatte ich keinen Zugang zu dieser Sängerin. Zu leise, zu viel Gestaltung, zu viel Kunst. Die expressiven Stimmen lagen mir mehr, Sänger, die zubeißen, die die Töne herausschleudern, damit um sich werfen. Alles das ist die Trötschel nicht. Sie will, dass man genau hinhört, dass man sich einlässt. Sie kann auf ihre Weise streng und fordernd sein. Und dennoch nicht humorlos, wie ihre Ausflüge ins leichte Fach belegen. Walter Felsenstein, der Gründer der Komischen Oper Berlin, spricht in seinem bewegenden Nachruf sinngemäß gar davon, dass man in ihr die kommende Operettendiva sah. Ein Kompliment der Sonderklasse, denn dieser instinktsichere Theatermann dachte in der Musik immer grenzüberschreitend. Damit erfasste er auch das besondere Talent dieser Sängerin, die ihren Einstand an seinem Haus mit der Eurydike in Offenbachs Orpheus in der Unterwelt gegeben hatte. Er muss eine genaue Vorstellung von ihren ungeahnten Möglichkeiten gehabt haben. Die Trötschel als Erfinderin der Leichtigkeit? Sie kann also immer noch überraschen – mehr als fünfzig Jahre nach ihrem frühen Tod. Wen die Götter lieben, der stirbt jung, heiß es beim griechischen Dichter Menander. Nein, dieser Spruch bietet keine Erklärung. Ihr Leben blieb unvollendet. Was hätte sie noch alles singen können? Immerhin stand die erst am Beginn einer Weltkarriere. Es hat nicht sollen sein. Wir müssen uns an das halten was ist. Und das ist immerhin sehr viel.

Elfride Trötschel. Der Name ist mehrfach gefallen. In meiner Jugend hatte ich keinen Zugang zu dieser Sängerin. Zu leise, zu viel Gestaltung, zu viel Kunst. Die expressiven Stimmen lagen mir mehr, Sänger, die zubeißen, die die Töne herausschleudern, damit um sich werfen. Alles das ist die Trötschel nicht. Sie will, dass man genau hinhört, dass man sich einlässt. Sie kann auf ihre Weise streng und fordernd sein. Und dennoch nicht humorlos, wie ihre Ausflüge ins leichte Fach belegen. Walter Felsenstein, der Gründer der Komischen Oper Berlin, spricht in seinem bewegenden Nachruf sinngemäß gar davon, dass man in ihr die kommende Operettendiva sah. Ein Kompliment der Sonderklasse, denn dieser instinktsichere Theatermann dachte in der Musik immer grenzüberschreitend. Damit erfasste er auch das besondere Talent dieser Sängerin, die ihren Einstand an seinem Haus mit der Eurydike in Offenbachs Orpheus in der Unterwelt gegeben hatte. Er muss eine genaue Vorstellung von ihren ungeahnten Möglichkeiten gehabt haben. Die Trötschel als Erfinderin der Leichtigkeit? Sie kann also immer noch überraschen – mehr als fünfzig Jahre nach ihrem frühen Tod. Wen die Götter lieben, der stirbt jung, heiß es beim griechischen Dichter Menander. Nein, dieser Spruch bietet keine Erklärung. Ihr Leben blieb unvollendet. Was hätte sie noch alles singen können? Immerhin stand die erst am Beginn einer Weltkarriere. Es hat nicht sollen sein. Wir müssen uns an das halten was ist. Und das ist immerhin sehr viel.

Elfriede Trötschel (rechts) und Lisa Otto in der Oper „Die Zaubergeige“ von Werner Egk. Das Foto aus einer Aufführung der Berliner Städtischen Oper von 1955 entnahmen wir mit Dank dem Booklet.

Ihr Erbe ist reich und es macht reich. Die Plattenaufnahmen waren immer präsent, das meiste ist inzwischen auf CD übernommen worden. Neuzugänge tauchen gelegentlich auf. In privaten Sammlungen kursieren weitere Dokumente, darunter die Berliner Meistersinger unter Karl Böhm. Diese Sängerin hatte immer ihre Gemeinde, die sich mit den Jahren auch verjüngt hat. Hänssler hat eine bisher weitestgehend unbekannt geblieben Facette dieser Künstlerin entdeckt – die Liedsängerin (PH 13050). Sage und schreibe 38 Titel sind zusammengekommen, Schumanns „Mondnacht“ gar zweifach. Die enorme Vielseitigkeit der Trötschel auf der Opernbühne und auf dem Konzertpodium findet sich auch bei der Auswahl der Lieder. Reger, Strauss, Mahler, Hindemith, Schubert, Schumann, Brahms, Wolf. Das sind die Namen der Komponisten dieser Edition, in Wirklichkeit dürften es mehr gewesen sein. Unterschiedlicher kann sich die Quellenlage nicht darstellen, was für den Spürsinn der Macher spricht. Es wurden Rundfunkaufnahmen des RIAS von 1949 mit der berühmten, Authentizität stiftenden Erkennungsmelodie aufgetan. Eine der beiden „Mondnacht“-Einspielungen entstand gar schon 1944 mir Michael Raucheisen am Klavier. Sie fehlt in seiner berühmten Liedersammlung, die in Schallplattenkassetten vorliegt und technisch teilweise sehr unzureichend auf CD übertragen wurde. Privatmitschnitte von Hermann Lauer bilden eine große eigene Abteilung. Strauss-Lieder mit Hubert Giesen entstanden bei einer Probe in der Privatwohnung. Offenbar hat sie der Sohn der Sängerin Andreas Trötschel großzügig zur Verfügung gestellt. Nicht nur das, er steuert im Booklet auch anrührende persönliche Erinnerungen an seine Mutter bei. Krönender Abschluss und platzgreifend auf der zweiten CD ist der Mitschnitt des letzten Liederabends 1956 im Dresdner Kurhaus Bühlau, bei dem sich das Publikum neben weiteren Liedern auch Arien erklatscht. Insgesamt sind es acht Zugaben, die Elfride Trötschel selbst ansagt. So wird auch ihre Sprechstimme überliefert, die mit der Gesangstimme völlig übereinstimmt. Unter den Zugaben ist das „Lied an den Mond“ aus Rusalka, mit dem man die Trötschel am häufigsten verbindet. Kaum sind die ersten Töne angespielt, braust im Saal Wiedererkennungsbeifall auf. Das ist es, was die Leute hören wollen. Hans Löwlein am Klavier muss noch einmal von vorn anfangen. Auch ich habe sie als Rusalka zum ersten Mal bewusst wahrgenommen auf einer alten LP, die bei Eterna in der DDR erschienen war. In dieser Arie, die zumindest in Teilen auch ein Kunstlied sein könnte, tut sich eine direkte Verbindung zu ihrem Interpretationsstil der klassischen Lieder auf. Immer bildet die Melodie, die sie bis ins letzte Detail aufspürt, das Fundament für den Ausdruck. Nie ist es umgekehrt. Der Musik gehört das Primat, der musikalischen Linie ist alles untergeordnet. Das geht natürlich nur, wenn einer Sängerin dafür die entsprechenden Mittel zur Verfügung stehen. Bei der Trötschel macht sich Technik nie selbstständig. Ihre Stimme ist wunderbar gebildet. Sie hat gute Lehrer gehabt, darunter den Bariton Paul Schöffler und die Altistin Helene Jung. Es scheint, als mache ihr Singen nicht die geringste Mühe. Der Ton ist leicht, natürlich, die Noten vollkommen verblendet. Da passt nichts dazwischen, nicht einmal die Luft zum Atmen. Sie gebietet über ein Farbenspektrum wie die französischen Impressionisten in der Malerei. Farben, die sich nicht beschreiben lassen, die man in ihrem Falle nur hören kann. Damit gewinnt sie vor allem Strauss („Ophelia-Lieder“) und Mahler („Des Knaben Wunderhorn“) ins Flirrende gehende Wirkungen ab. „Keine Sopranistin gestaltet den Wunderhorn-Text so innig, schlicht und mädchenhaft wie die Trötschel“, sagte der Dirigent Otto Klemperer, der mit ihr 1954 die 4. Sinfonie von Mahler aufgenommen hat.

Elfride Trötschel 1956 bei ihrem letzten Liederabend in Dresden, der im Kurhaus Bühlau veranstaltet wurde. Das Foto stammt aus dem Booklet.

Auffallend stark hat sich die Trötschel der neuen Musik zugewandt, ein Markenzeichen, das sie mit den wenigsten prominenten Kolleginnen ihrer Zeit teilt. Sie hat – belegt durch Plattenaufnahmen – Honneger, Orff, Henze gesungen, in der Edition finden sich Ausschnitte aus den „Marien-Liedern“ von Hindemith. Schade, dass es nicht den kompletten Zyklus gibt. Sie wendet sich Hindemith mit der gleichen Hingabe, Schönheit und Wahrhaftigkeit zu wie Schubert oder Mahler. Sie interpretiert neue Musik aus der Tradition heraus und nicht als Bruch mit der Tradition. Die Neutöner werden dadurch vielleicht nicht revolutionärer – dafür aber gnädiger. Leider sagt das in Wort und Bild sehr aussagekräftige Booklet nichts über die kurzen Gesprächseinwürfe im Anschluss an die Hindemith-Lieder. Verglichen mit den Ansagen im Liederabend dürfte die Sängerin dabei selbst zu Wort kommen mit einem Ausruf des Staunens über ihre soeben vollbrachte Leistung. Das rührt sehr an. Und auch der anwesende Herr – ist es der Pianist und Dirigent Richard Kraus? – bemüht das Wort „wunderbar“ nicht nur einmal. Dem ist absolut nichts hinzuzufügen. Wer das Haar in der Suppe sucht, wird keines finden. Nun gut, es ließe sich diskutieren, welche Lieder ihr besser gelingen als andere. So fand ich zunächst den Einstieg in das Programm mit Regers „Flieder“ etwas zu mächtig, musste diesen Eindruck aber verwerfen, noch bevor sie zum verhauchten Schluss des Liedes gekommen ist. Bei Reger sind derlei dramatische Kontraste nicht selten. Nicht nur das Timbre, sondern die künstlerische Gesamterscheinung von Elfride Trötschel mögen im Einzelnen etwas altmodisch wirken. Aber nur, weil diese genaue Art des Singens aus der Mode gekommen ist. Rüdiger Winter

15 Jahre Profil – Edition Günter Hänssler: „Nur ein Label mit einem klaren PROFIL, mit einem eindeutigen Wiedererkennungseffekt, hat heute noch eine Chance auf dem heiß umkämpften CD-Markt – um die Liebhaber klassischer Musik heute mit einem Produkt zu überzeugen braucht man Originalität und Innovation.“ (Günter Hänssler) Im Jahre 2003 erschien die ersten Profil-CD mit der Produktionsnummer PH03001 unter dem Label Profil: Die Heidelberger Symphoniker präsentierten die Werke für „Viola d´amore and orchestra“ von Stamitz mit dem Solisten Gunter Teuffel. Zwei weitere Produktionen folgten kurze Zeit später: Joseph Schmidt, ein Porträt zum 100. Geburtstag, eine CD, die heute noch ein Bestseller ist und Mozarts Klavierkonzerte mit Rudolf Buchbinder und den Wiener Symphonikern. Gefeierte Referenzeinspielungen zum Start eines Labels – eine spannende Geschichte nimmt seinen Lauf. Nach 15 Jahren sind alle internationalen Schallplattenpreise eingefahren und heute mehr als 800 CDs veröffentlicht. „Ein freundlicher Mensch von der Presse sagte einmal über mich, ich sei der Sternstundensammler. Natürlich freut mich, wenn das andere über mich sagen. Mit dem CD-Label PROFIL veröffentliche ich seit zehn Jahren ,magische Momente‘ der klassischen Musik, das sind beim Publikum unvergessene Konzerterlebnisse, die Jahrzehnte später immer noch die gleiche Magie auf die Hörer ausstrahlen – auch auf Tonträger. Ich frage mich heute bei jeder Aufnahme, die ich aufspüre, ob bei der Vielzahl der Veröffentlichungen gerade diese den Wert hat, auf den Markt zu kommen. Ist die Substanz da? Dazu muss man genau hören können, sehr genau! Nicht nur mit den Ohren, man muss mit allen Sinnen hören und fühlen, was an der Aufnahme das Außergewöhnliche ist. Viel Zeit verbringe ich den Archiven der Rundfunkanstalten und beiße mich durch die Bestände. Das Geniale vom Guten zu unterscheiden – das ist die spannende Herausforderung und auch Passion“, sagt Günter Hänssler und blickt auf seine Editionen, die schon lange erfolgreich auf den internationalen Märkten positioniert sind u. a. die Edition Staatskapelle Dresden, Semperoper Edition oder die Günter Wand Edition; diese Editionen enthalten stets Aufnahmen, die nie vorher auf Tonträger veröffentlicht wurden, aber mit großen Namen bestückt sind: Günter Wand, Christian Thielemann, Giuseppe Sinopoli, Bernard Haitink, Sir Colin Davis, Herbert Blomstedt, Wolfgang Sawallisch u. v. m. PROFIL schlägt die Brücke von der Vergangenheit in die Gegenwart und versteht sich so auch als Bewahrer musikalischer Traditionen – „Das klingende Gedächtnis“ zum einen, zum anderen wird bei Profil die Gegenwart genauso abgebildet, etwa mit den herausragenden Konzerte des WDR-Chefdirigenten Jukka-Pekka Saraste oder seinem Vorgänger Semyon Bychkov. Die Kunden von Profil setzen auf höchste Tonqualität, deshalb ist Günter Hänssler überzeugt, dass es für die klassische Musik Träger geben wird, auch wenn Formen wie Streaming und Download weiter zunehmen werden. Deshalb wird bei Profil über neue Modelle des Internetangebots und Musik-Downloads nachgedacht. Hänssler: „Man muss in jeder Hinsicht immer flexibel und ideenreich auf den Markt reagieren können.“ Auch eine der vielen Stärken des kleinen, aber sehr feinen innovativen Plattenlabels aus Stuttgart, unter dessen Dachmarke auch das renommierte Label hänssler CLASSIC agiert./ Quelle Hänssler Profil

Das große Foto oben zeigt Günter Hänssler, den Gründer des Labels. Foto: Hänssler / privat

Seine Jugend verbrachte Sebastian in Mailand. Er stieg zum Offizier der Leibwache von Kaiser Diokletian auf. Der Überlieferung nach soll sich Sebastian öffentlich zum Christentum bekannt und Not leidende Christen unterstützt haben. Dafür verurteilte ihn der Kaiser zum Tode. Er überlebte die Hinrichtung durch Bogenschützen und wurde von der Heiligen Irene, die ihn eigentlich für das Begräbnis herrichten wollte, gesund gepflegt. Sebastian ließ von seinem Glauben nicht ab und vertrat ihn nach seiner Genesung abermals öffentlich. Nun ordnet Diokletian an, ihn mit Keulen zu erschlagen. Glaubensbrüder retteten seinen Leichnam aus einem Abflussgraben am Tiber in Rom und setzten ihn in den Katakomben bei. Über seinem Grab wurde schon im 4. Jahrhundert die Kirche San Sebastiano fuori le mura errichtet.

Seine Jugend verbrachte Sebastian in Mailand. Er stieg zum Offizier der Leibwache von Kaiser Diokletian auf. Der Überlieferung nach soll sich Sebastian öffentlich zum Christentum bekannt und Not leidende Christen unterstützt haben. Dafür verurteilte ihn der Kaiser zum Tode. Er überlebte die Hinrichtung durch Bogenschützen und wurde von der Heiligen Irene, die ihn eigentlich für das Begräbnis herrichten wollte, gesund gepflegt. Sebastian ließ von seinem Glauben nicht ab und vertrat ihn nach seiner Genesung abermals öffentlich. Nun ordnet Diokletian an, ihn mit Keulen zu erschlagen. Glaubensbrüder retteten seinen Leichnam aus einem Abflussgraben am Tiber in Rom und setzten ihn in den Katakomben bei. Über seinem Grab wurde schon im 4. Jahrhundert die Kirche San Sebastiano fuori le mura errichtet.