Es ist schon etliche Jahre her, dass ich sie in Berlin besuchte. Wäre sie mir ganz zufällig auf der Straße begegnet, ich hätte sie ganz bestimmt erkannt. Schön war sie auf ihre ganz individuelle Art noch immer, die Stimme stark und mächtig, die Vokale dunkel und deutlich geformt. Ich dachte unwillkürlich an Phädra, und ich stellte mir vor, dass ich sie gern in einer der großen Frauenrollen auf dem Sprechtheater gesehen und gehört hätte. In „Bernarda Albas Haus“ zum Beispiel. Die Rede ist von Ingeborg Zobel, die einst auch an der Berliner Staatsoper Unter den Linden gefeiert wurde – wenngleich es nicht ihr Stammhaus war: als Ortrud in Wagners Lohengrin und als Amme in der Frau ohne Schatten von Richard Strauss. Bei unserem Treffen wohnte sie noch in der in der westlichen City der Hauptstadt. Es schien, als sei die gebürtige Görlitzerin dort angekommen, obwohl die inneren Bindungen an Meißen und seine Umgebung, wo sie viele Jahre lebte und ein Haus im Grünen besaß, geblieben waren. Sie genoss die aufstrebende Großstadt, ganz auf ihre Weise und machte doch um die Opernhäuser einen Bogen. Nur zweimal saß sie noch im Zuschauerraum – bei Tristan und Isolde und Samson und Dalia. Das ist alles. „Es ist vorbei“, sagte sie entschlossen. Man glaubte es ihr, weil weder Trauer noch Wehleid mitschwangen. Sie zog mit der ihr eigenen Konsequenz und Entschlossenheit einen Strich unter dieses andere Leben, das Leben einer erfolgreichen Opernsängerin. Blickte sie gern und zufrieden zurück? Sie zögerte mit der Antwort auf die Frage. „Ich habe alles erreicht, was ich erreichen konnte. Bis auf die Kundry habe ich alle Partien gesungen, die mich interessierten und die mir wichtig waren.“ Dennoch schaue sie nicht eigentlich „liebevoll“ zurück. Das klang dann doch etwas bitter. Aber sie legte versöhnlich nach: „Ich weiß eigentlich nicht, warum!“ Blitzte hier der alte unverwüstliche Zweifel auf, der viele Künstler plagt?

Ingeborg Zobel 1975 als Isolde in Dresden. In dieser Inszenierung von Harry Kupfer erzielte der bis dahin weitgehend unbekannte Heldentenor Spass Wenkoff seinen internationalen Durchbruch. Foto: OBA

Ingeborg Zobel, geboren am 31. Juli 1928, war immer streng mit sich selbst, streng und unerbittlich in ihrem Anspruch, an jedem Abend auf der Bühne das Letzte geben zu müssen. Das hättest du besser machen können! Diesen Selbstvorwurf kannte sie zur Genüge. Dabei hatte sie eigentlich keinen Grund dafür. Ingeborg Zobel erinnerte sich, dass sie schon von Kindheit an mit Musik gelebt hat. Obwohl sie eigentlich Physikerin werden wollte, entschied sie sich schließlich für die Sängerlaufbahn, weil ihr Talent von Leuten, die sich darauf verstanden, erkannt wurde. Die Ausbildung in Dresden gehörte zu den glücklichsten Zeiten ihres Lebens, sie hat dort Ende der vierziger, Anfang der fünfziger Jahre noch Christel Goltz, Elfride Trötschel und Joseph Keilberth gehört. Und es gab in der Stadt an der Elbe den legendären Lehrer, Musikwissenschaftler und Regisseur Professor Heinz Arnold, dem sie sehr viel verdankt, weil er Sängerpersönlichkeiten für das Theater erzog, die nie mehr davon loskommen sollten. Vielleicht hat sie gerade deshalb um den Liedgesang mehr oder weniger einen Bogen gemacht – von den Vier letzten Liedern von Strauss oder den Wesendonck–Liedern von Wagner, die ohnehin eine große Nähe zur Oper haben, einmal abgesehen. Ingeborg Zobel hätte ohne jeden Zweifel auch Brahms, Schumann oder Wolf singen können, fühlte sich nach eigenem Bekunden aber am freiesten, „wenn sie als eine Figur auf die Bühne ging“. Sie empfand die „Erschütterung der Figuren“ und legte stets großen Wert darauf, sie nicht nur von der Musik, sondern auch vom Text her zu gestalten. Noch bevor Götz Friedrich die Sängerin gehört hatte, sagte er zu ihr: „Wenn sie so gut singen, wie sie über ihre Partie reden, dann wäre es gut.“ Sie hat diesen Satz nie vergessen. Immer aus dem Text heraus gestalten! Das hatte auch Harry Kupfer gefallen, und so nimmt es nicht Wunder, dass sie diesen Regisseur neben Heinz Arnold als „die wichtigsten Persönlichkeiten“ bezeichnete, denen sie in ihrem Künstlerleben begegnete.

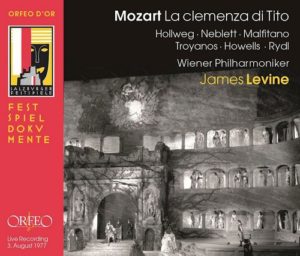

In diesem Mitschnitt aus dem Fenice von 1982 ist Ingeborg Zobel als Marschallin zu hören. Auf dem Cover wird irrtümlich Theo Adam als Ochs ausgewiesen, aber es singt Werner Haseleu die Partie. Der Mitschnitt entstand bei einem Gesamtgastspiel der Dresdner Semperoper in Venedig. Er ist bei Mondo Musica erschienen (MFOH 10707).

Nach dem Debüt 1952 in Cottbus und Stationen in Schwerin und Rostock war Ingeborg Zobel Mitte der sechziger Jahre ans Nationaltheater Weimar gekommen, wo die Zusammenarbeit mit Kupfer ihren ersten Höhepunkt erreichte. Damals sah ich sie zum ersten Mal. Als Leonore in Fidelio. Alles war plötzlich anders. Die Figuren auf dem Theater wurden für mich lebendig und damit erst begreiflich. Ich werde nie vergessen, wie sie sich im Schlussbild den männlichen Pferdeschwanz aufknüpfte und die langen Haare über ihre Schulter fielen – ein Symbol der Selbstbefreiung aus einer schier aussichtslosen Zwangslage. Und ich werde den auch Jubel dieser hellen Stimme nicht vergessen, die sich strahlend über das ganze Ensemble erhob. Überhaupt sind es immer wieder einzelne Momente und Gesten – und eben nicht nur die Stimme -, durch die mir die Sängerin Ingeborg Zobel vor Augen steht, als sei es erst gestern gewesen. Momente, die scheinbar nebensächlich sind, wie im ersten Akt des Rosenkavalier, als die Marschallin dem Baron Ochs ein Medaillon mit dem Bildnis von Octavian unter die Nase hält und fragt, ob dieser „den jungen Herren da als Bräutigamsaufführer haben“ wolle. Das also, so durchfuhr es mich unten im Parkett, ist der Abschied, das ist die Wende im ganzen Stück, das mir durch sie so wichtig wurde. Sie hatte dieses unnachahmliche Gespür fürs Detail. Sie war nie unverbindlich, routiniert und allgemein. Weimar war nicht nur eine „gute Zeit“ für Ingeborg Zobel, es war auch eine gute Zeit für uns Zuschauer, die extra angereist kamen, weil sie angekündigt war und weil jede dieser Kupfer-Inszenierungen eine Offenbarung war für uns nicht eben verwöhnte Operngänger in der DDR-Provinz. Im Rückblick sagte sie: „Kupfer war deshalb ideal für uns Sänger, weil er intensiv mit uns arbeitete und mit uns Theater spielte. Er hat uns viel Raum und Luft gelassen und davon wohl auch selbst profitiert.“

„Von Adam bis Zobel“: In diesem Buch stellt Boris Gruhl auf sehr persönliche Weise Sänger vor, die tiefen Eindruck auf ihn gemacht haben – darunter auch Ingeborg Zobel. Es ist im Verlag der Kunstagentur Dresden erschienen (ISBN 978-3-00-044071-7).

Auf Weimar folgte Dresden, wo sich inzwischen auch Kupfer etabliert hatte und alsbald mit der ersten Neuinszenierung von Tristan und Isolde, die diesen Namen auch verdiente, einen Sturm der Beigeisterung lostrat. Wieder sollte es die Zobel sein, deren Namen mit dieser trunkenen, in üppigen Jugendstil getauchten Inszenierung, die 1975 in der DDR Operngeschichte schrieb, untrennbar verbunden ist. Ihr zur Seite als Tristan ein bis dahin nahezu unbekannter bulgarischer Tenor, der zuvor in Döbeln, Magdeburg und Halle ein Schattendasein geführt hatte, plötzlich aber in aller Munde war und alsbald auch in Bayreuth und New York auftreten sollte: Spass Wenkoff. Der aufstrebende Harry Kupfer war dem allmächtigen Übervater Walter Felsenstein zuvorgekommen. Der hatte Ingeborg Zobel nämlich in Dresden als Brünnhilde in der Walküre gehört und wollte mit ihr an der Komischen Oper selbst Tristan und Isolde inszenieren. Doch es wurde bekanntermaßen nichts daraus, weil Felsenstein „keinen Tristan für mich hatte“. Was es mit diesem „für mich“ – also für die Zobel – auf sich hatte, bleibt ungeklärt. Nach den Mutmaßungen der Sängerin könnte es „Koketterie oder Ausflucht“ gewesen sein. Oder aber Felsenstein hat den Nagel auf den Kopf getroffen und verstand doch mehr von Stimmen, als gemeinhin vermutet. Ingeborg Zobel bediente nicht die traditionelle Vorstellung, die über hochdramatische Soprane bis heute im Umlauf sind – nicht immer zu deren Vorteil. Sie kam aus der jugendlich-dramatischen Region und hatte diese niemals wirklich verlassen. Ihr standen zwar extreme Höhe und stimmliche Kraft zu Gebote, aber die Gestaltung von Partien wie eben die Isolde war immer stark dem Lyrischen verpflichtet. Sie opferte einer extremen Phrase niemals ein Detail der inhaltlichen Aussage. Sie war niemals nur laut. Ihr Erfolg und ihre Wirkung beruhten auf Gestaltung und nicht auf hohen Tönen, mit denen sich Hörer leicht und gern zufrieden geben. Wer also – um auf Felsenstein zurückzukommen – hätte der ideale Tristan für diese Isolde sein können? Es gab ihn einfach nicht. Nicht in der DDR. Auch Wenkoff war es letztlich nicht. Wolfgang Windgassen, der Lyriker unter den Heldentenören, der bis zum Schluss auch immer den Tamino sang, vielleicht. Aber der stand nicht zu Debatte. Die Überlegung ist rein rhetorisch.

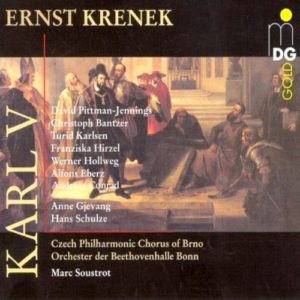

Eines der wenigen offiziellen Tondokumente mit Ingeborg Zobel ist ein Querschnitt durch die Oper „Enoch Arden“ von Ottmar Gerster. Sie singt die Annemarie. Die Gesamtaufnahme wird im Deutschen Rundfunkarchiv aufbewahrt. Die Schallplatte, die immer noch antiquarisch zu finden ist, erschien beim DDR-Label Nova.

Ingeborg Zobel war – auch den Jahren nach – auf dem Höhepunkt der Karriere, als sie sich Isolde, Brünnhilde oder Elektra zuwandte. Sie hatte gut geplant und dadurch gewonnen. Ob Figaro-Grafin, Meistersinger-Eva, Agathe, Mimi, Jolante, Jenufa oder Amelia – im stilistischen Sinne fanden sich all diese unterschiedlichen Frauen aus früheren Jahren ihrer Karriere auch in den späteren sogenannten schweren Partien wieder, die aus ihrem Munde plötzlich gar nicht so schwer klangen. Ingeborg Zobel, eine lyrische Hochdramatische. Es ist ein Jammer, dass nur wenige Tondokumente überliefert sind. Im DDR-Rundfunk entstand 1965 eine Gesamtaufnahme von Ottmar Gersters Oper Enoch Arden unter Kurt Masur, von der es mal auf Schallplatte einen Querschnitt gab, der in jede Sammlung gehört. Im Rundfunkarchiv lagern auch die Senta-Ballade, der Elektra-Monolog und das Liebesduett aus Tristan mit dem sehr lyrischen (!) Dieter Schwartner, der vor allem in Dessau, Dresden und Leipzig in Erscheinung trat – auch als Tamino. Von einem Gastspiel 1982 im Teatro La Venice – und das ist ein Segen – hat sich ein Rosenkavalier erhalten, in dem sie die Marschallin singt. Der ist unter dem Label MONDO MUSICA auf CD erschienen und noch immer zu haben. Es ist wie so oft: Der Prophet gilt wenig im eigenen Land (Foto oben: Ingeborg Zobel als Isolde/ Foto Isoldes Liebestod/ Zobel). Rüdiger Winter