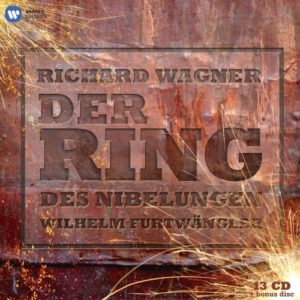

Mit Siegfried nähert sich der Hongkong-Ring von Naxos der Fertigstellung: Wer kommt da herein? Ein alter Grantler mit Rauschebart und schiefem Hut, ganz so, wie ihn historische Fotografien von Wagner-Aufführungen zeigen. Er scheint dazu noch müde und erschöpft, denn „Heil dir, weiser Schmied!“ grummelt und bittet er, „Dem wegmüden Gast gönne hold des Hauses Herd!“. Matthias Goernes Wanderer, den er erstmals Anfang 2017 im konzertanten Ring in Hongkong sang, scheint bei weitem nicht so gelungen, wie man es von seinem Wotan in den vorangegangenen Ring-Teilen hörte und las, die sich mit diesem Siegfried und der Götterdämmerung im kommenden Jahr zum ersten Naxos-Ring formen werden (Siegfried 4 CD 8.660413-16). Goernes Ton ist verdunkelt, verdrückt, gaumig angedickt. Er singt ohne Autorität, eigentlich auch nicht sehr textdeutlich, mischt in das Quiz mit Mime aber auch immer schöne Passagen, auf die man bei einem so eminenten Liedsänger wartet. Da macht es ihm David Cangelosi aber nicht leicht. Der mir bislang unbekannte Amerikaner würde natürlich viel lieber den Radames oder Cavaradossi singen, auf jeden Fall etwas Italienisches, lieber Cavaradossi in, sagen wir mal, Pittsburgh als Dr. Blind in Chicago oder Goro und Spoletta an der Met, und entsprechend dreht er auf. Anfangs klingt das befremdlich. Der Klang irgendwie fingiert, nicht richtig sitzend, der Text wird auch nicht klar rübergebracht, doch dann fasziniert er immer mehr und im Zusammenwirken mit Siegfried klingt er deutlich jünger als sein Zögling, zumindest nicht älter, und macht aus den letzten Szene des ersten Aktes einen Wettstreit zweier heldischer Tenöre unterschiedlicher Gewichtung. Dabei ist Simon O’Neill kein Leichtgewicht. Live hörte ich ihn vor zehn Jahren in Straßburg, wo er mit seinem sauber und kraftvoll gesungenen Siegmund, dem festen und sicheren Ton und den lyrischen Zartheiten, eine Karriere andeutete. Wie gesagt, seine Stimme klingt bei seinem Siegfried-Debüt nicht mehr ganz frisch, wenngleich er das mühelos singt (Die Aufnahme entstand zwischen dem 6. und 25. Januar 2017, ist also nicht das Dokument eines einzigen Live-Konzerts), am Ende des zweiten Akts mit etwas metallisch hellen Tönen auftrumpft, heldischer kraftvoll den Brünnhildenfelsen erstürmt, wo er mit sehr schönen zarten und doch tragfähig Passagen die „selige Öde“ erkundet und einen gesammelten Ton für „Im Schlafe liegt eine Frau“ hat. Mit diesem Stehvermögen erinnert mich der Neuseeländer an seinen australischen Landsmann Stuart Skelton. Und nach 3 ½ Stunden hat O’Neill immer noch genug Power, um Heidi Meltons schön timbrierte, aber mit kurzer Höhe, beträchtlichem Wackler und am Rand der Überforderung singende Brünnhilde mitzureißen.

Gutes hörte man von diesem Ring. Niemand hätte vor drei Jahrzehnten geglaubt, dass das ehemalige Billig-Label jemals seinen eigenen Ring produzieren würde, dazu noch an seinem exotischen Stammsitz in Hongkong. Das ist respektabel gelungen. Doch der Preis kann angesichts der zahlreichen günstigen und billigen Veröffentlichungen ausgezeichneter älterer Aufnahmen nicht mehr das ausschlaggebende Verkaufsargument zu sein. Da scheint mir, dieser Siegfried vor allen durch die Besetzung, nicht mithalten zu können. Das Hong Kong Philharmonic Orchestra spielt ausgezeichnet, technisch ohne Fehl, sicherlich nicht mit der Bedeutungsschwere und Streicherqualität großer „Wagner-Orchester“. Der Klang lässt ebenfalls nichts zu wünschen übrig. In der 2000 Zuhörer fassenden Cultural Centre Concert Hall wird das Geschehen auf Wohnzimmer-Lautstärke und Intimität herangezoomt, und Jaap van Zweden dirigiert nicht nur das Fragespiel, als habe er alle Zeit der Welt; insgesamt benötigt er 4 Stunden 1:58 und gehört damit zu den langsamen Interpreten, was überhaupt nichts zu sagen hat, doch van Zweden verdeutlicht mehr, weist nachdrücklich auf Details hin, breitet aus, wo man sich etwas mehr Innenspannung wünscht. Während Goerne im zweiten Akt gegen Ende seiner Begegnung mit Alberich auflebt, sind Werner Van Mechelens unausgeglichener, mehrfach fast stimmlos scheinender Alberich und Falk Struckmanns bassschwacher Fafner keine Idealbesetzung. Herrischer, weniger majestätisch und triumphierend, doch auch immer noch etwas dumpf klosig klingt Goerne in der Erda-Szene, berühren kann er den Hörer nicht so leicht, das gelingt erst in den letzten Passagen des Wandrers („Kenntestes du mich, kühner Sproß“). Deborah Humble ist eine unruhige Erda, Valentina Farcas ein munter ansprechendes Waldvögelein. Rolf Fath

Kaum ein neuer Ring dürfte so viele Erwartungen geweckt haben wie dieser. Nach dem Rheingold (8.660374-75) war die Spannung groß, wie es denn weitergehen würde. Nun ist es weitergegangen. Naxos hat auch die Walküre auf den Markt gebracht (8.660394-97). Als Zusammenschnitt zweier konzertanter Aufführungen von 21. und 23. Januar 2016 in der Concert Hall des Hong Kong Cultural Center. Im selben Jahr aufgenommen – und veröffentlicht. Das ging schnell, ist kaum zu unterbieten und spricht für die Professionalität des Unternehmens. Der Vorteil besteht darin, dass das prestigeträchtige Projekt in so einem überschaubaren Rahmen im Gespräch bleibt. Für den 18. und 22. Januar sind bereits die Konzerte mit dem Siegfried angekündigt. Hält Naxos seine Arithmetik durch, dürfte die fertige Box des zweiten Tages des Ring des Nibelungen von Richard Wagner im kommenden Jahr genau um diese Zeit vorliegen. Es bleibt also spannend.

Kaum ein neuer Ring dürfte so viele Erwartungen geweckt haben wie dieser. Nach dem Rheingold (8.660374-75) war die Spannung groß, wie es denn weitergehen würde. Nun ist es weitergegangen. Naxos hat auch die Walküre auf den Markt gebracht (8.660394-97). Als Zusammenschnitt zweier konzertanter Aufführungen von 21. und 23. Januar 2016 in der Concert Hall des Hong Kong Cultural Center. Im selben Jahr aufgenommen – und veröffentlicht. Das ging schnell, ist kaum zu unterbieten und spricht für die Professionalität des Unternehmens. Der Vorteil besteht darin, dass das prestigeträchtige Projekt in so einem überschaubaren Rahmen im Gespräch bleibt. Für den 18. und 22. Januar sind bereits die Konzerte mit dem Siegfried angekündigt. Hält Naxos seine Arithmetik durch, dürfte die fertige Box des zweiten Tages des Ring des Nibelungen von Richard Wagner im kommenden Jahr genau um diese Zeit vorliegen. Es bleibt also spannend.

Spannend vor allem wegen Matthias Goerne, der den Wotan singt und nächstens den Wanderer. Ohne dessen Mitwirkung wäre diese Produktion eine unter ganz vielen. Goerne drückt ihr ein Gütesigel auf. Würde Wotan nicht schon bei Wagner die Liste der mitwirkenden Personen anführen, er hätte sich diesen ersten Platz durch Leistung und Können gesichert. Für Goerne ist der Wotan ein Rollendebüt. Naxos darf sich glücklich schätzen, ihn dafür gewonnen zu haben. Er hat eine große Fan-Gemeinde, gilt als einer der vorzüglichsten Sänger der Gegenwart. Seine Domäne ist ja eher das Lied, dem er sich auch auf vielen CDs erfolgreich zugewandt hat. In Opernhäusern macht er sich rar. Auffällig ist, dass er dort vornehmlich Rollen singt, die auch Dietrich Fischer-Dieskau verkörpert hat – Papageno, Wolfram, Wozzeck, Lear und nun Wotan. Im Gegensatz zu seinem Lehrer, der es beim Rheingold beließ, hat er sich auch dem wortreichen Wotan in der Walküre gestellt. Goerne besitzt für die Rolle genug Ressourcen, mit denen er hauszuhalten versteht. Seit dem Rheingold bestand daran kein Zweifel. Seine Stimme klingt erstaunlich tief, dunkel und machtvoll, mitunter aber auch gaumig und leicht verwaschen. Als wäre Hall untergelegt. Es wird nicht klar, ob das eine Eigenart ist oder technisch gewollt.

In der Walküre kommt er an Grenzen, deren er sich bewusst sein dürfte, die er behutsam auslotet und nach meinem Eindruck nicht überschreitet. Die großen dramatischen Ausbrüche vor allem im zweiten Auszug haben Format und werden nicht herausgestoßen. Naturgemäß gelingen dem Liedsänger die getragenen Passagen am besten, in denen er die Stimme deklamatorisch anschwellen und schier endlos ausbreiten kann. Schon im Reingold hatte Goerne großen Eindruck gemacht, wenn er der versinkenden Erda in der vierten Szene zuruft: „Geheimnis-hehr / hallt mir dein Wort: / Weile, dass mehr ich wisse!“ Endlich wurde einmal wieder deutlich, dass hier etwas hallt und nichts gehalten wird. Solche betörenden Momente gibt es allenthalben auch in der Walküre. Ein Beispiel: „Lass’ ich’s verlauten / Lös’ ich dann nicht / meines Willens haltenden Haft?“ Und dann gibt es die berühmte Stelle, in der Goerne stimmlich wunderbar in sich gehen kann: „Was Keinem in Worten ich kund, / unausgesprochene / bleib’ es dann ewig: / mit mir nur rath’ ich, / red’ ich zu dir.“ Durch ihn werden die schwierigen Texte nicht nur absolut wortverständlich mitgeteilt. Sie werden auch gedeutet, ausgelotet, auf ihren Sinn hin abgeklopft. Plötzlich klingt manche Alliteration gar nicht mehr komisch, sondern wird in ihrer konkreten Situation zum einzig möglichen Ausdrucksmittel. Mitlesend wird einem klar, was es mit der komplizierten Interpunktion auf sich hat, wie Wagner mit diesen Hilfsmitteln sprachliche Nuancen herausstellen will. Goernes Wotan ist zum Mitschreiben. Er legt ihn als nachdenklich und strategisch an. Als einen, der sich nichts vormacht, der weiß, was auf ihn zukommt. In diesem sehr gut durchdachten Porträt verknüpft der Sänger seine stimmlichen mit den intellektuellen Leistungen. Der dynamische Unterbau der großen Erzählungen wirkt zusätzlich Langeweile und Ermüdung entgegen!

Ob er den Wotan jemals in einer Theater-Inszenierung singt, wird sich zeigen. Ich kann es mir nicht vorstellen. Naxos hat kurze Sequenzen aus Hong Kong auf YouTube ins Netz gestellt. Goerne agiert in Wotans Abschied und Feuerzauber vergleichsweise temperamentvoll, die Noten vor sich. So, als dirigiere er sich selbst. Die sachliche Atmosphäre im Saal, im Hintergrund die große Wand mit den Laufbändern der Texte in Englisch und Chinesisch setzt die Problematik konzertanter Aufführung der Werke Wagners in ein grelles Licht. Einerseits muss sich das Publikum nicht auf einen Regisseur einlassen, andererseits hat der Komponist wie kaum ein anderer völlig neue Wege auf dem Theater beschreiten wollen. Solche Konzerte dürften das Letzte gewesen sein, was ihm vorschwebte. Ein CD-Mitschnitt lässt das alles beiseite. Ohren sind auf sich allein gestellt. Das kann auch ein Vorteil sein.

Wie schon im Rheingold wurde auch bei der Walküre alles eliminiert, was auf live verweist. Offenbar soll ganz bewusst Studio simuliert werden. Ich halte das für problematisch, weil solche Aufnahmen weder das eine noch das andere sind. Bei aller Perfektion und Klarheit, die der Dirigent Jaap van Zweden mit seinem Hong Kong Philharmonic Orchestra zustande bringt, bin ich mit dem Klangbild nicht richtig warm geworden. Im Reingold nicht, und jetzt auch nicht. Es wird nicht meine bevorzugte Aufnahme werden. Sie packt mich nicht. Trotz Goerne. Dafür ist die Konkurrenz zu mächtig. Dieser Produktion sitzen mindestens hundert andere – live und Studio – im Nacken. Das ist kaum zu glauben, aber es ist so – nachzulesen bei Andreas Ommer, der ein „Verzeichnet aller Operngesamtaufnahmen von 1907 bis zur Gegenwart“ erarbeitet hat, das in zweiter Auflage als CD-ROM veröffentlicht wurde (Verlag Directmedia Publishing – ISBN 976-3-89853-640-0).

Die übrige Besetzung hängt Goerne locker ab. Das war auch schon im Rheingold so. Freude darüber will nicht aufkommen, weil der Ring nicht nur aus Wotan besteht. Spätestens in den Bayreuther Nachkriegsmitschnitten ist deutlich geworden, dass es sich lohnte, auch die kleinsten Rollen mit erstklassigen Solisten zu besetzten. Es konnte vorkommen, dass die Brünnhilde im Siegfried in der folgenden Götterdämmerung die undankbare Gutrune übernehmen musste. Das bis heute nachwirkende Niveau dieser Aufführungen beruht nicht zuletzt auf dieser Praxis. Der Walküre gibt Brünnhilde ihren Titel. Sie ist eine von neun Töchtern Wotans. Gesungen wird sie hier von Petra Lang. Mitunter hatte ich den Eindruck, sie würde von Goerne in den gemeinsamen Szenen mitgezogen. Im zweiten Aufzug gibt es ein paar sehr schöne ruhige Momente. Und dann wieder gibt es Sekunden, in denen die Stimme zu verunglücken scheint. Konsonanten werden messerscharf zugespitzt. „Was nagt dir am Herz“, soll sie nach dem Willen des Komponisten und Textdichters Wagner ihren Vater fragen. Zu hören ist etwas, was wie „Hellts“ statt „Herz“ klingt. Und so weiter. Im Grunde sind das Kleinigkeiten, die vorkommen können im Konzert, die aber neben einem Wotan, der jedes Wort und jedes Komma auf die Goldwaage legt, umso mehr auffallen. Robust und entschlossen geht diese Sängerin mit ihrer Rolle um. Feinarbeit liegt ihr nicht.

Veristisch fährt Michelle DeYoung als Fricka auf und verwechselt wie bereits im Reingold Wagner mit Mascagni. Das Zwillingspaar Siegmund und Sieglinde bestreiten der Australier Stuart Skelton und die Amerikanerin Heidi Melton. Neuerdings singt die Melton auch die Brünnhilde in Karlsruhe. Auf ihrer Homepage wird „La Presse“ dahingehend zitiert, das sie vielleicht die Wagner-Stimme habe, auf die man seit Flagstad und Nilsson gewartet habe. Mit der etwas bemüht zelebrierten Sieglinde, der auch schon mal die Luft an der falschen Stille ausgeht, dürften diese Erwartungen gedämpft werden. Skelton kommt dem Siegmund mit strahlenden Tönen nahe. Seine Wälse-Rufe sind endlos ausgedehnt, verfehlen aber mit ihrer fast lyrischen tenoralen Ausstattung das, was sie sind: Aufschreie eines Verzweifelten, der sich in höchster Not weiß. Er könnte leidenschaftlicher und drängender singen, was auch der Melton zu wünschen gewesen wäre. Fehlt ihnen die Kulisse? Bremsen die Mikrophone, die ja ständig daran erinnern, dass für eine CD-Veröffentlichung mitgeschnitten wird, das Temperament aus? Dem perfekt sitzenden Hunding von Falk Struckmann hätte etwas mehr Schwärze gut getan.

Mit dem Ensemble der Walküren wird diese Produktion noch internationaler: Sarah Castle (Waltraute), Karen Foster (Gerhilde), Katherine Broderick (Helmwige), Anna Burford (Schwertleite), Elaine McKrill (Ortlinde) Aurhelia Varak (Siegrune), Okka van der Damerau (Grimgerde), Laura Nykänen (Rossweiße). Sie haben ihre Partien gut gelernt und fahren mit Zunder gegen das Orchester auf – und auch gegen ihre Schwester Brünnhilde und Sieglinde. Ihre Szene, aus der die Stimmen individuell und teilweise sehr mächtig herausragen, gehört zu den großen Momenten der Neuerscheinung. Im Rheingold hatten die Sänger mit zehn Nationen in Europa, Nordamerika und Asien vertreten. Mit dem Dirigenten Jaap van Zweden kommen noch die Niederlande hinzu. Das dürfte Rekord sein. Wo, bitte, wurden ein Rheingold und jetzt eine Walküre so international, so global und damit politisch so gegenwärtig besetzt? Damit hätte Naxos gesondert werben können. Bei der Gestaltung der Boxen wurden keine Wunder vollbracht. Da wäre mehr möglich gewesen. Sie bieten keinen sinnlichen Anreiz. Rüdiger Winter

Schlicht wie die Verpackung ist auch das, was drinnen ist. Mit Richard Wagners Rheingold hat Naxos einen neuen Ring des Nibelungen gestartet (8.660374-75). Im kommenden Jahr soll die Walküre folgen, innerhalb von vier Jahren das gesamte Projekt zum Abschluss kommen. Kleingedruckt ist zu lesen, dass es sich um einen Mitschnitt aus der Hong Kong Cultural Centre Concert Hall mit dem dort ansässigen Philharmonic Orchestra handelt. Dirigent ist Jaap van Zweden. Es gab zwei Aufführungen, nämlich am 22. Und 24. Januar 2015. Daraus wurde sich bedient. Das ging erstaunlich schnell und spricht für die Professionalität des Labels Naxos.

Schlicht wie die Verpackung ist auch das, was drinnen ist. Mit Richard Wagners Rheingold hat Naxos einen neuen Ring des Nibelungen gestartet (8.660374-75). Im kommenden Jahr soll die Walküre folgen, innerhalb von vier Jahren das gesamte Projekt zum Abschluss kommen. Kleingedruckt ist zu lesen, dass es sich um einen Mitschnitt aus der Hong Kong Cultural Centre Concert Hall mit dem dort ansässigen Philharmonic Orchestra handelt. Dirigent ist Jaap van Zweden. Es gab zwei Aufführungen, nämlich am 22. Und 24. Januar 2015. Daraus wurde sich bedient. Das ging erstaunlich schnell und spricht für die Professionalität des Labels Naxos.

Statt die Liveatmosphäre zu betonen, wurde alles, was darauf verweist, eliminiert. Offenbar soll ganz bewusst Studio simuliert werden. Ich halte das für problematisch, weil solche Aufnahmen weder das eine noch das andere sind. Bei aller Perfektion des Klangbildes, bin ich mit diesem Rheingold nicht richtig warm geworden. Es wird nicht meine bevorzugte Aufnahme werden. Es packt mich nicht. Dafür ist die Konkurrenz zu mächtig. Dieser Produktion sitzen mindestens hundert andere – live und Studio – im Nacken. Das ist kaum zu glauben, aber es ist so – nachzulesen bei Andreas Ommer, der ein „Verzeichnet aller Operngesamtaufnahmen von 1907 bis zur Gegenwart“ erarbeitet hat, das in zweiter Auflage als CD-ROM veröffentlicht wurde (Verlag Directmedia Publishing – ISBN 976-3-89853-640-0).

Für die Neuerscheinung spricht das Rollendebüt von Matthias Goerne als Wotan. Das ist schon mal was. Goerne hat eine große Fangemeinde, gilt als einer der vorzüglichsten Sänger der Gegenwart. Seine Domäne ist das Lied, dem er sich auch auf vielen CDs erfolgreich zugewandt hat. In Opernhäusern macht er sich rar. Auffällig ist, dass er vornehmlich Rollen singt, die auch Dietrich Fischer-Dieskau verkörpert hat – Papageno, Wolfram, Wozzeck, Lear und nun Wotan. Im Gegensatz zu seinem Lehrer will er sich auch dem wortreichen Wotan in der Walküre stellen. Die Termine in Hong Kong hat er mit dem 21. und 23. Januar kommenden Jahres auf seiner eigenen Website bereits bekannt gegeben. Mutig ist das. Goerne hat für den Wotan genug Ressourcen. Naturgemäß gelingen ihm die getragenen Passagen, wenn sich die Stimme deklamatorisch ausbreiten kann, am besten und er der versinkenden Erda zuruft: „Geheimnis-hehr / hallt mir dein Wort: / Weile, dass mehr ich wisse.“ Endlich wird einmal deutlich, dass hier etwas hallt und nichts gehalten wird. Es meldet sich der Liedsänger, der aber in anderen Momenten versagen kann. Wotans große Szene „Abendlich strahlt der Sonne Auge“ ist nicht immer auf dem Punkt – und auf dem Wort. In dramatischen Situationen und Ausbrüchen – wie sie noch mehr in der Walküre lauern – kommt Goerne an Grenzen. Seine Stimme klingt erstaunlich tief, dunkel und machtvoll, oft aber auch gaumig und verwaschen. Er ist sehr gut zu verstehen, was sich so nicht von allen Mitwirkenden sagen lässt. Wen wundert’s?

Die Sänger vertreten zehn Nationen in Europa, Nordamerika und Asien. Mit dem Dirigenten Jaap van Zweden kommen noch die Niederlande hinzu. Das dürfte Rekord sein. Wo, bitte, wurde ein Rheingold so international, so global und damit politisch so zeitgemäß besetzt? Damit hätte Naxos gesondert werben können. Der Preis ist eine gewisse Unverbindlichkeit in Ausdruck und Wirkung. Donners „Dinste“, „Gedift“ und „Brike“ sind eben auch nicht mehr das, was sie mal waren. Dabei gibt sich der Ukrainer Oleksandr Pushniak, dessen Bariton immer dann wackelt, wenn er das nicht tun sollte, wirklich alle erdenkliche Mühe, seinem Auftritt – vor allem in der wichtigen Gewitterszene – auch den rechten Sinn zu verleihen. Für den Loge bringt Kim Begley zwar das passende Timbre mit, bleibt aber zu eindimensional und zu wenig pointiert. Das gilt nach meinem Eindruck auch für Alberich (Peter Sidhom), Mime (David Cangelosi), Fafner (Stephen Milling) und Froh (Charles Reid). Durch mehr Schöngesang hebt sich Kwangchul Youn (Fasolt) hervor: „Freia, die schöne, / schau ich nicht mehr: / So ist sie gelöst? / Muss ich sie lassen?“ Wunderbar! Stilvoll tritt Deborah Humble als Erda in Erscheinung, hält aber die Eleganz in ihrem magischen Auftritt bis zum Schluss nicht ganz durch. Erstaunlich ausgesungen und unstet wirkt auf mich die Fricka von Michelle DeYoung.

Die Rheintöchter Eri Nakamura (Woglinde), Aurhelia Varak (Wellgunde) und Hermine Haselböck (Floßhilde) sind die Stützen der Produktion und geben am Grunde des Rheins ein hohes Niveau vor, das im weiteren Fortgang der Dinge leider nicht immer gehalten wird. Sie kommen auch im Ensemble gut zusammen und garantieren so einen versöhnlichen gesungenen Schluss. Das Orchester setzt schöne eigenen Akzenten, vor allem in der einleitenden Szene. Anderes – wie der Gewitterzauber – wirkt zu grell. Und die letzten Takte sind mir zu hastig angelegt. Da ist im Hintergrund vieles nicht zu hören, was nun mal in den Noten steht. Trotz aller Einschränkungen bin ich sehr gespannt, wie es weitergeht. Rüdiger Winter

ihrem Stammhaus, der Wiener Staatsoper, wo sie von 1960 an in

ihrem Stammhaus, der Wiener Staatsoper, wo sie von 1960 an in

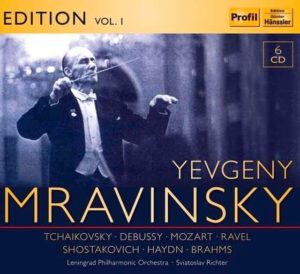

Enthalten sind zwischen 1940 und 1962 entstandene Aufnahmen, also aus der ersten Hälfte seiner Amtszeit als Chefdirigent in Leningrad. Daraus resultiert freilich, dass ein Gros der Tondokumente lediglich in Mono vorliegt – nichts für Hi-Fi-Enthusiasten. Der Klang war, wie der Kenner weiß, ohnehin immer das Hauptproblem bei den meisten seiner Aufnahmen. Selbst seine letzten Tondokumente aus den 1980er Jahren klingen allenfalls durchschnittlich. Die besten Klangresultate wurden in der Tat auf Auslandstourneen erzielt. Hieran lässt sich erahnen, dass Leningrad in der UdSSR technisch deutlich hinter Moskau zurücklag, klingen die zeitgleich entstandenen Melodija-Einspielungen Jewgeni Swetlanows doch bei weitem besser. Mrawinski machte, seinem Naturell entsprechend, übrigens seit Anfang der 1960er Jahre ohnehin keine Studioeinspielungen mehr, sondern bevorzugte das unmittelbare Live-Erlebnis.

Enthalten sind zwischen 1940 und 1962 entstandene Aufnahmen, also aus der ersten Hälfte seiner Amtszeit als Chefdirigent in Leningrad. Daraus resultiert freilich, dass ein Gros der Tondokumente lediglich in Mono vorliegt – nichts für Hi-Fi-Enthusiasten. Der Klang war, wie der Kenner weiß, ohnehin immer das Hauptproblem bei den meisten seiner Aufnahmen. Selbst seine letzten Tondokumente aus den 1980er Jahren klingen allenfalls durchschnittlich. Die besten Klangresultate wurden in der Tat auf Auslandstourneen erzielt. Hieran lässt sich erahnen, dass Leningrad in der UdSSR technisch deutlich hinter Moskau zurücklag, klingen die zeitgleich entstandenen Melodija-Einspielungen Jewgeni Swetlanows doch bei weitem besser. Mrawinski machte, seinem Naturell entsprechend, übrigens seit Anfang der 1960er Jahre ohnehin keine Studioeinspielungen mehr, sondern bevorzugte das unmittelbare Live-Erlebnis.