Eigentlich ist es schade, dass die Bayreuther Produktionen, die Orfeo in seiner Festspielreihe herausbringt, nur gehört und nicht gesehen werden können. Jetzt ist der zweite Fliegende Holländer erschienen (C 936 1821). Den hätte ich zu gern auch optisch als DVD auf meinem Fernseher gehabt. Es ist der Mitschnitt der Eröffnungspremiere von 1959. Erstmals führte Wieland Wagner Regie bei dieser Oper. Die Vorgängerinszenierung, die zwischen 1955 und 1956 auf dem Spielplan stand, stammte von seinem Bruder Wolfgang. An die Stelle einer großen romantischen Ballade mit aktuellen Zeitbezügen war eine schärfere soziale Zeichnung des Geschehens getreten. „Obwohl Wielands neuer Inszenierungsstil … durch seine starke, ja atemberaubende theatralische Wirkung das Publikum überwältigte, verblüffte er jedoch auch durch seine ungewohnte Gegenständlichkeit und seinen Realismus“, schreibt Oswald Georg Bauer im zweiten Band seiner Geschichte der Bayreuther Festspiele. Die Bühne sei nicht entrümpelt, sondern – im Gegenteil – wieder voll geräumt worden. Dafür habe der Wagner-Enkel den Begriff des „magischen Realismus“ gewählt. Die Oper – wird Wieland Wagner weiter zitiert – spiele in einem „sozialen Milieu“, das sich nicht „symbolisieren und abstrahieren“ lasse. Das Mythische rücke auf tragische Weise in den „realen Bereich des Menschlichen“. Wer sich auf den Mitschnitt einlässt, wird davon auch hörend Zeuge, wenn – um das auffälligste Beispiel herauszugreifen – Daland (Josef Greindl) als fieser Kapitalist mit der Zunge schnalzt oder ähnlich gemeine Laute von sich gibt, wenn er seines Vorteils gewiss ist. Es scheint, als sei Greindl, der versierte Bühnenprofi, seinem Regisseur am genauesten gefolgt. Seine Interpretation gibt auch eine Vorstellung davon, was Wieland vorschwebte.

George London, (eigentlich George Burnstein, russischstämmiger Kanadier mit Wohnsitz in den USA) war schon bei den ersten Nachkriegsfestspielen 1951 als Amfortas mit dabei, hatte den Holländer bereits unter Wolfgang gesungen. Er wirkt stimmlich zwar etwas bemüht, ist aber schon deshalb eine ideale Besetzung, weil er, der gebürtige Kanadier, der seit 1935 in den USA lebte, das Fremde und Globale verkörpert. Auch stimmlich. Erstmals sang Leonie Rysanek die Senta in Bayreuth. Sie alternierte mit Astrid Varnay, die auch in der ersten Inszenierung besetzt gewesen ist. Sie klingt wie sie immer klingt, wirft sich mit Emphase in die Rolle, folgt ihrem inneren Triebe, sie kann nicht anders. Mir ist das zuviel Rysanek und zu wenig Senta. Es wirkt aus der Distanz seltsam, wenn sie Erik (Fritz Uhl) entgegenhält: „Ich bin ein Kind, und weiß nicht, was ich singe.“ Und den Schrei, den sie bei der ersten Begegnung mit dem Holländer ausstößt, kennt man aus vielen ihrer Opernabende. Große Oper. Ob das dem Regisseur zusagte? Beim Publikum kam sie sehr gut an. Nicht zuletzt soll ihr der große Erfolg – so berichtet Bauer – Anlass gewesen sein, die Gagenforderungen entgegen der üblichen Bayreuther Sparsamkeit in die Höhe zu schrauben. Jedenfalls wurde sie im Jahr darauf durch die erst zwanzigjährige Anja Silja ersetzt. Die bereits dreiundsechzigjährige Res Fischer gab der Mary starke herbe Konturen, während mir Georg Paskuda als Steuermann im ersten Moment wie eine Notlösung vorkommt. Ähnlich wie Uhl gehörte er nicht in die Kategorie der Schönsänger. In das realistische Konzept dürften sie gepasst haben. Am Pult stand Wolfgang Sawallisch, der eigentlich den neuen Ring hätte dirigieren sollen, die 1959 aber nicht zustande kam. Er war Mitte dreißig, hatte 1957 mit den Tristan in Bayreuth debütiert. Sawallisch folgte dem Regisseur mit einem klaren und schnörkellosen Klangbild. Gespielt wurde die genannt Dresdener Fassung ohne den Erlösungsschluss.

Den ersten Bayreuther Nachkriegs-„Holländer“ von 1955 hat Orfeo ebenfalls im Katalog (C 692 0921 1). Dirigent ist Hans Knappertsbusch.

Den bereits erwähnten ersten Bayreuther Nachkriegs-Holländer von 1955 hat Orfeo ebenfalls im Katalog (C 692 0921 1). Schon mit der aufbrausenden Ouvertüre wird vom Dirigenten Hans Knappertsbusch ein Standard gesetzt, der so selbst in Bayreuth vielleicht nie wieder erreicht wurde. Knappertsbusch, sonst dem großen Bogen verpflichtet, betont die Brüche dieser Musik und trumpft auch schon mal regelrecht ungehobelt auf. Als ob er dabei mit dem Fuße aufstampft. Es ist ein Lauern, ein Spucken in dieser Aufführung, alle Mitwirkenden scheinen immer wieder vor Abgründen zu stehen, die sich jäh und gefährlich auftun. Mir laufen die Schauer nur so über den Rücken. Vom ersten Ton an ist klar, dass diese Geschichte ein unheimliches Ende haben wird. Ohne die richtigen Sänger wäre Knappertsbusch natürlich aufgeschmissen gewesen, was er wohl auch ganz genau wusste. Sie folgen ihm ohne Wenn und Aber. Hermann Uhde ist eine ideale Besetzung der Titelfigur. Er singt sein finsteres Los weniger mit Verzweiflung sondern mit einer Würde und einem trotzigen Stolz, die man nicht zuvorderst bei dieser Figur sucht. Astrid Varnay ist eine wissende Senta, nicht das unschuldige Kind. Sie ist der engen Kaufmannswelt ihres Vaters verloren. Ihr Schicksal ist besiegelt, noch bevor sie zu der berühmten Ballade ansetzt, bei der sie der Dirigent zwingt, jedes Wort, jeden Punkt und jedes Komma auf die gestalterische Goldwaage zu legen. Das braucht Zeit. Varnays Atemreserven bei diesem getragenen Tempo, bei dem manchmal der ganzen riesige Apparat zum Stillstand kommt, sind schier unerschöpflich. Da stört es nicht so sehr, dass einige Töne scharf und überzeichnet sind. Wolfgang Windgassen als Erik kann sie nicht halten und singt das auch so. Er steht auf verlorenem Posten. Als wenig sympathischer Daland steuert Ludwig Weber das Seine bei. Betörend unschuldig singt Josef Traxel den Steuermann, der als einzige Figur nicht verstrickt ist in die Geschichte, auch wenn er die Landung des Holländer-Schiffes verschläft.

Diese „Lohengrin“-Aufnahme stammt vom 30. Juli 1967 (C 850 113D) – aus der ersten Bayreuther Saison ohne Wieland Wagner, der am 17. Oktober 1966 gestorben war.

Seiner Bayreuther Festspielreihe hat Orfeo auch den zweiten Lohengrin hinzugefügt. Auf den Mitschnitt von 1959 folgt unlängst eine Aufnahme vom 30. Juli 1967 (C 850 113D) – aus der ersten Saison ohne Wieland, der am 17. Oktober 1966 gestorben war. Regisseur dieser Neuproduktion ist Wolfgang Wagner gewesen, der die Last des berühmtesten deutschen Festivals fortan allein zu tragen hatte. Bei dem Mitschnitt handelt es sich nicht um die Eröffnungspremiere. Orfeo entschied sich für die Wiederholung eine Woche später, bei der James King Sandor Konya in der Titelrolle abgelöst hatte. Das sollte nicht er einzige Wechsel bleiben. In den weiteren Vorstellungen sangen noch Jess Thomas und Hermin Esser, der ursprünglich nur als einer der vier brabantischen Edlen besetzt war. Es ist der erste Lohengrin Kings, der auf Tonträgern überliefert ist. King war kein Neuling in Bayreuth. Bereits zwei Jahre zuvor hatte er als Siegmund auf sich aufmerksam gemacht, eine Rolle, die ihm mehr lag als der lyrische Lohengrin. Sein Schwanenritter lässt technisch keine Schwierigkeiten erkennen. King ist sehr sicher und professionell – und bestens zu verstehen. Der Auftritt wie aus einer anderen Welt. Metallisches Timbre ist sein unverkennbares Markenzeichen. Defizite offenbaren sich in der Gestaltung, die zu eindimensional und zu distanziert bleibt und die magische Stimmung bei der Ankunft nicht zu steigern vermag. Was sich schon Anfang der 1960er Jahre abgezeichnet hatte, tritt jetzt noch deutlicher hervor. Mit diesem Lohengrin wurden die Besetzungen bei den Festspielen spürbar internationaler. King, Grace Hoffman (Ortrud) und Thomas Tipton (Heerrufer) kamen aus den USA, Heather Harper (Elsa) aus Großbritannien und Donald McIntyre (Telramund) aus Neuseeland. Einzig Karl Ridderbusch (König Heinrich), die Edlen und die Edelknaben waren deutscher Zunge. Zu spüren ist das nicht. Nur wer genau hinhört und das Werk aus dem Effeff kennt, dem fallen die Petitessen bei der Aussprache auf. Eine falsche Betonung, eine verschluckte Endung, ein verwischter Konsonant. Viel mehr nicht. Was ausnahmslos alle Solisten leisten, um dieses Werk als die romantischste aller deutschen Opern zum Klingen zu bringen, sucht seinesgleichen. Bayreuther Standard vom Allerfeinsten!

Für Heather Harper war die Elsa nur ein kurzes Gastspiel bei den Festspielen. Sie kehrte in der Rolle 1968 nur noch einmal zurück. Bleibenden Eindruck sollte sie nicht hinterlassen. Kritiken, die im Booklet zitiert werden, rühmen ihren „leidenschaftlichen Ausdruck“. Sie habe „eine sehr edle, sehr mädchenhaft empfindungsreiche und stimmlich beseelte Elsa“ voller „Reinheit und Süße“ gegeben. Fünfzig Jahre danach klingt der Mitschnitt anders. Obwohl erste siebenunddreißig Jahre alt, fehlt es ihr nach meinem Eindruck gerade an jugendlichem Ausdruck. Sie wirkt etwas zugeknöpft. Unter historischen Gesichtspunkten sind diese zeitgenössischen Kritikermeinungen dennoch höchst interessant. Einige Urteile haben über die zeitliche Distanz nicht gehalten. Wahrnehmungen wandeln sich genauso wie der Vortragsstil. Und dass Grace Hoffman die Ortrud „fast zu schön“ gesungen haben soll, dürfte zudem nur aus der Tatsache zu erklären sein, dass Astrid Varnay als ihre Vorgängerin besonders scharfe Akzente gesetzt hatte. Schön klingt anders. Schön hat die Rolle Christa Ludwig gesungen, die damit leider nicht in Bayreuth aufgetreten ist. Bayreuth-Debütant McIntyre wirkt auf mich stilistisch am modernsten. Er stand am Beginn seiner Wagner-Karriere, in deren Verlauf er als Holländer, Wotan, Holländer, Kurwenal und Amfortas starke Maßstäbe setzte. Tipton erweist sich für den Heerrufer als wenig geeignet, weil er seine Verlautbarungen streckenweise wie Arien vorträgt. Allseits perfekt agiert Karl Ridderbusch als milder, ja sanfter und nachdenklicher König, dem das Schicksal Elsas nahe zu gehen scheint. Zumindest klingt es so. Er ist vom Erscheinen Lohengrins selbst tief ergriffen. Bis auf eine Vorstellung, die von Berislav Klobucar bestritten wurde, waltete Rudolf Kempe im Orchestergraben. Seinen viel beachteten Einstand auf dem Grünen Hügel hatte er 1960 mit dem Ring des Nibelungen gegeben. Im Booklet zitiert Peter Emmerich, Leiter des Pressebüros, die „Nürnberger Nachrichten“, die zu dem Schluss gelangen, dass Kempe nunmehr „mit dem Festspielorchester weit substanzieller“ umgehe, „als man das von ihm bisher“ gewohnt war. Da sei „Kraft, Farbe und Wohllaut“. Er habe die Partitur ganz von ihren „lyrischen Seite“ genommen. „Dabei blieb Kempe stets in den Grenzen einer sozusagen symphonischen Kammermusikalität, besorgt um durchsichtige Struktur, um die klare Scheidung des tonalen Grundkolorits der Gralsklänge und der finsteren Welt Ortruds…“. Durchgehend finde ich diese Einschätzung nicht bestätigt. Vielmehr weist der Mitschnitt Kempe als Dramatiker aus, der es auch schon mal kräftig krachen lässt.

Rudolf Kempe dirigierte den „Ring des Nibelungen“ zwischen 1960 und 1963. Bei Orfeo ist der Mitschnitt von 1961 herausgekommen (C 928 613 Y).

Noch ein Ring aus Bayreuth gefällig? Der wievielte eigentlich? Ich habe sie nicht gezählt. Schon auf die Gefahr hin, am Ende einen vergessen zu haben. Nach Keilberth, Knappertsbusch, Krauss, Böhm, Boulez, Barenboim, Thielemann nun auch Rudolf Kempe. Seit er für die EMI einen Querschnitt durch das Rheingold mit angepassten Überleitungen zwischen den einzelnen Szenen (1959), die Meistersinger-Gesamtaufnahmen (1951 in Dresden und 1956 EMI) und einen kompletten Lohengrin (1963 EMI), dem 1951 die Münchener Rundfunkproduktion bei BASF vorausgegangen war, vorgelegt hatte, war sein Name mit Wagner unauflöslich verbunden. Insofern war es nur logisch, dass er auch nach Bayreuth gerufen wurde. Dort dirigierte er den Ring des Nibelungen zwischen 1960 und 1963. Bei Orfeo ist der Mitschnitt von 1961 herausgekommen (C 928 613 Y). In Mono, dafür aber wie immer sorgfältig aufgefrischt. Seinen hohen Ansprüchen an den Klang bleibt das Label auch mit dieser Edition treu. Aus den Lautsprechern soll möglichst viel von dem herüber kommen, was das Publikum einst im Festspielhaus gehört hat. Alle in der Reihe erschienen Aufnahmen dokumentieren also nicht nur Sänger, Orchester und Dirigenten – sie dokumentieren auch die Akustik, die Atmosphäre, die Stimmung einschließlich aller möglichen Bühnengeräusche und Befindlichkeiten der Atemwege des Parketts, die sich in befreiendem Husten äußern. Als würde Luft in Gläsern konserviert. So etwas grenzt an Wunder. Erneut gelingt das Unmögliche. Auf CD kommen auch diesmal die jeweiligen Vorstellungen. Nachträglich wird nicht herumgeschnippelt, um aus verschiedenen Bändern eine astreines Produkt zusammenzubasteln. Beifall darf auch sein, weil der damals in Bayreuth meist zustimmend gewesen ist. Vorstellungen endeten nicht in einem Buh-Orkan, der sich in der Regel gegen die Regie richtet. LIVE ist im Logo der Bayreuther Festspielserie von Orfeo nicht ganz zufällig in Gold, Versalien und in herausragender Schriftgröße verankert. Live bedeutet Programm, Versprechen und Anspruch. Live ist, was wirklich geschah.

Dieser Ring des Nibelungen bewahrt auch die Patzer, die im Studio kein Aufnahmeleiter durchgehen ließe. Sie stören nicht, weil sie ein zutiefst menschlicher Faktor sind. Kempe war für die Neuinszenierung von Wolfgang Wagner engagiert worden. Sie löste die erste Nachkriegsdeutung seines Bruders Wieland ab und wurde anfangs kritisch beäugt. Im zweiten Jahr, in dem aufgezeichnet wurde, legte sich die Skepsis. Zustimmung überwog. Mit dieser Arbeit hatte sich Wolfgang endgültig auch als Regisseur etabliert. Kempe ist nicht vom ersten Ton an voll da. Er steigert sich. Im Rheingold fallen noch Koordinierungsschwierigkeiten zwischen Orchester und Bühne auf, gegen Ende des Vorspiels zum zweiten Aufzug der Walküre gibt es ein undefinierbareres Gewirr und beim Walkürenritt sollte man auch nicht zu genau hinhören. Nach und nach klingt es immer prachtvoller und sicherer aus dem Graben herauf. Gar nicht so leicht und transparent, wie gelegentlich zu lesen ist. Kempe packt durchaus auch kräftig zu und dreht gewaltig auf. Manchmal sind die Stimmen zu vordergründig. Dadurch verschieben sich akustische Proportionen. Besonders auffällig wird das im ersten Aufzug der Walküre. Régine Crespin und Fritz Uhl als Sieglinde und Siegmund fallen fast aus den Lautsprechern heraus. Ich war versucht, im Nebenzimmer nachzuschauen, ob sie sich dort aufhalten. So nahe sind sie. Wie kommt das? Sind die Mikrophone mit dieser Wirkung positioniert gewesen oder wurde beim Remastering vielleicht doch ein wenig zu stark an der Sängerschraube gedreht? Am meisten gewinnt dadurch die Wortverständlichkeit. Die Solisten, zu denen noch Gottlob Frick als auch stimmlich schwer bewaffneter Hunding tritt, sind ihre eigenen Textbücher. Angehende Sänger sollten sich das anhören. Sie würden sich – nicht zu ihrem Schaden – in einer Unterrichtsstunde für genaue Artikulation wiederfinden. Uhl ist zwar etwas deftig, singen aber kann er. Seine Reserven sind unbegrenzt. Eine Stimme, die nichts umhaut. Die Wälse-Rufe kommen aus voller Brust. Lyrik ist nicht seine Stärke. Die Crespin, holt aus ihrer Partie gestalterisch alles heraus, was ihr möglich ist. Die Rolle sitzt. Dennoch klingt sie etwas angestrengt und reserviert. Sechs Jahre später wird sie bei den ersten Salzburger Osterfestspielen die Brünnhilde in der Walküre singen. Was ihr erst bevorsteht, hat Astrid Varnay, ohne die das Nachkriegsbayreuth nicht vorstellbar ist, vernehmbar hinter sich. Nämlich ihre besten Tage als Brünnhilde. Sie singt die Rolle in der Walküre, in Siegfried und Götterdämmerung übernimmt Birgit Nilsson. Bei ihr sind für den besseren Sitz der Töne und die klaren Höhen Abstriche in der Ausdeutung die Figur hinzunehmen. Selten habe ich bei der Nilsson so wenig verstanden. Was die Varnay nur noch antippen kann, schleudert die Nilsson, ohne mit der Wimper zu zucken, heraus. Dabei sind beide gleichaltrig, geboren 1918 in Schweden.

Mit Ausnahme von 1953 wirkte Hans Knappertbusch zwischen 1951 und 1964 alljährlich bei den Festspielen mit. Den „Ring des Nibelungen“ leitete er auch 1956 bei diesem Mitschnitt (C 660 513).

Und Siegfried? „Der bläst so munter das Horn.“ Was Hagen – kein anderer als Frick – im ersten Aufzug der Götterdämmerung so treffend über den Helden bemerkt, liest sich wie eine Beschreibung der Leistungen von Hans Hopf. Obwohl schon 1951 als Walther von Stolzing in den Eröffnungs-Meistersingern unter Herbert von Karajan und als Solist bei der von Wilhelm Furtwängler geleiteten 9. Sinfonie von Beethoven mit dabei – Mitschnitte sind offiziell bei der EMI erschienen – sollten acht Jahre bis zu seiner Rückkehr auf den Hügel im Jahr 1960 verstreichen. Bis 1964 sang er durchgehend den Siegfried – mit unvergleichlichem Timbre – versiert, zuverlässig, robust. An die Stelle von Jugendlichkeit setzt er Erfahrung. Etwas knapp fällt hin und wieder die Höhe aus. Es gab in seiner Anwesenheit nie eine doppelte oder gar alternative Besetzung, geht aus den Annalen der Festspiele hervor. Hopf sagte auch nie ab. An seiner Unersetzbarkeit ließ er nicht den geringsten Zweifel. Dadurch erweist er sich als eine der Stützen dieser Produktion. Ein Fall für sich ist Otakar Kraus als Alberich. Offenbar hat ihn Kempe aus London mitgebracht, wo er schon 1957 in der Produktion in Covent Garden der Alberich gewesen ist. Davon gibt es bei Testament einen Mitschnitt. Ursprünglich stammt Kraus aus Prag. Dort wurde er 1909 geboren. Internationale Berühmtheit erlangte er mit dem Nick Shadow in der Uraufführung von Stravinskys The Rake’s Progress 1951 in Venedig. Mit Robert Lloyd, Willard White, John Tomlinson und Gwynne Howell hatte er gleich vier Schüler, die später berühmt wurden. Ein Schönsänger war Kraus nicht. Bei ihm überwiegt das gestalterische Element. Mich stört, dass die Stimme zu sehr schwingt. Sein Fluch im Rheingold verflüchtigt sich rasch in Sprechgesang. Dann fehlt einem schon der Gustav Neidlinger, der in Bayreuth als Alberich von niemandem ausgestochen wurde. Gerhard Stolze wabert als Loge umher und zieht alle Aufmerksamkeit auf sich, sobald er den Mund aufmacht. Mime ist mit Herold Kraus grundsolide besetzt und produziert gelegentlich selbst Töne wie ein Heldentenor. Grenzen werden als darstellerischer Effekt gut verkauft. Kraus ist ein Profi allererster Güte, der heute Mime und morgen Pedrillo oder Jaquino sang.

1961 ist manches noch anders als in den Jahren zuvor. Es zeigte sich auch in Bayreuth, dass die Opernhäuser und mehr noch die Festivals zu Vorreitern der Globalisierung wurden. Mit Jerome Hines als Wotan und James Milligan als Wanderer teilten sich erstmals ein Amerikaner und ein Kandier die Rolle des Chefgottes. Mit Ausnahme des Holländers Anton van Rooy, der den Wotan von 1897 an sang, dürfte bis in die 1960er Jahre kein anderer Ausländer besetzt gewesen sein. Nach dem ewigen Hans Hotter, der in mindestens sechs Spielzeiten hintereinander als Wotan Wurzeln geschlagen hatten, waren plötzlich neue Töne zu vernehmen. Der vierzigjährige Hines verbreitet Frische in Stimme und Erscheinung, versehen mit einem Schuss Beliebigkeit. Ohne Schaden zu nehmen, kommt er über die nicht enden wollenden Erzählungen im zweiten Aufzug der Walküre. Da hatte ihm Hotter, der mehr Geheimnis und Spannung hineinlegte, einiges voraus. Bei Hines dauern sie gefühlt noch etwas länger. Dennoch hört er sich sehr gut an. Milligan ist gerade mal dreiunddreißig. Ihm sollten nur noch wenige Monate bleiben. Er starb im November desselben Jahres bei einer Probe in Basel an den Folgen einer Herzkrankheit. Auf der Schwelle zur Weltkarriere. Um so einen ist es wirklich schade. Er hatte das Zeug für einen Heldenbariton mit einer tragfähigen und stabilen Mittellage, aus der er sich gewaltig steigern konnte. Davon weiß er vor allem in der Rätselszene im ersten Siegfried-Aufzug Gebrauch zu machen. Sein Deutsch ist nahezu perfekt. So auf den Punkt wie er singt heute kaum jemand mehr. Dem ersten Eindruck nach lässt die Stimme auf einen reiferen Sänger schließen. Ein derartiges Volumen und diese Kraft sind für sein Alter ungewöhnlich. Noch sind nicht alle Kanten und Ecken dieser Naturstimme abgeschliffen. Das wirkt zusätzlich reizvoll.

Clemens Krauss dirigierte 1953 „Ring“ (C 809 113) und „Parsifal“ in Bayreuth. Eine Rückkehr wurde durch seinen Tod im Mai des folgenden Jahres vereitelt.

Für mich ist James Milligan die eindrucksvollste Gestalt dieses Mitschnittes, mit dem ihm nun ein klingendes Denkmal gesetzt wird. Nur in wenigen anderen Aufnahmen hat er mitgewirkt. Einiges gibt es von Arthur Sullivan, aus Kanada hat sich ein Messiah erhalten und bei der EMI ein Glyndebourne-Idomeneo, in dem er den Arbace singt. Mit Thomas Stewart als Donner und Gunther tritt noch ein Amerikaner in Erscheinung, der die kommenden zehn Jahre in Bayreuth maßgeblich mit prägen sollte – dann aber als Holländer, Wotan und Amfortas. Erst am Ende seiner Zeit bei den Festspielen gönnte er sich 1972 nochmals einen Gunther, der als eine der undankbarsten Rollen im ganzen Ring gilt. Als Episode erweist sich der Fasolt des Schotten David Ward, der sich in anderen Häusern als Wotan oder Holländer einen Namen gemacht hatte. Seien Bruder Fasolt, der im Siegfried als Wurm wiederkehrt, ist mit Peter Roth-Ehrang untadelig besetzt. Nur einmal kam der Amerikaner David Thaw als Froh bei den Festspielen vorbei. Sein Auftritt bleibt blass. Damit wurde eine Chance vertan, die Bedeutung der kleinen Rolle gebührend herauszustellen. Froh weist nach dem Gewitter im Rheingold der Regebogenbrücke den Weg nach Walhall. Für mich gehört diese Szene zu den allerschönsten Erfindungen von Wagner. Ich würde sie mit einem Tenor besetzen, der den Zuschauern durch Schöngesang den Atem verschlägt. Thaw aber verschlägt nichts. Regina Resnik, die noch als Sopran bereits 1953 als Sieglinde und dritte Norn Erfahrungen in Bayreuth gesammelt hatte, kam 1961 für nur ein Jahr als Fricka wieder, um Wagner mit einer veristischen Oper zu verwechseln. Ihre amerikanische Landsmännin Grace Hoffman, die 1961 als Waltraute, Siegrune und zweite Norn beschäftigt war, blieb in diversen Rollen bis 1970. Nicht unerwähnt soll Ingeborg Felderer bleiben, die 1961 als Woglinde, Helmwige und Waldvogel debütierte. Sie brachte es bis an die Met und trat auch unter dem Namen Ina Delcampo auf. Als Chefin des italienischen Labels Melodram versorgte sie später den Markt mit vielen Bayreuth-Mitschnitten, die allerdings nicht den Segen der Festspielleitung fanden, den Ruhm des Festivals und seiner exklusiven Besetzungen aber in alle Welt trugen. Nur einen Sommer sangen Wilma Schmidt als glücklose Freia, Gutrune und Ortlinde, sowie Elisabeth Steiner als Wellgunde und Grimgerde.

Kein anderes Festival ist so gut dokumentiert wie die Bayreuther Festspiele – in Schrift, Bild, Film und Musik. Schon in der Nazizeit wurden komplette Werke aufgenommen, die später auf Tonträger gelangten. Tannhäuser in der Pariser Fassung von 1930 ist leider nicht komplett überliefert. Der Wiederbeginn 1951 klingt in mehreren offiziellen Aufnahmen nach, die zwar auf Mitschnitten beruhten, nachträglich aber fast schon zu Studioproduktionen veredelt wurden. EMI, Teldec, Philips und Deutsche Grammophon stiegen sukzessive in dieses Geschäft ein. Bis heute sind diese Produkte zu haben. Decca schnitt bereits 1955 erstmal einen Ring in Stereo mit, versenkte die Bänder aber im Archiv, um der eigenen ersten Studioproduktion unter Georg Solti in London keine Konkurrenz zu machen. Erst als Testament 2006 damit auf den Markt kam, entpuppte sich dieses Unterfangen als eines der spannendsten Kapitel der Veröffentlichungsgeschichte. Echte Live-Atmosphäre hatten zunächst nur die Piraten-Labels verbreitet. Sie brachten die Mitschnitte vieler Rundfunkübertragungen, die zum alljährlichen Ritual wurden, als Plattenboxen heraus. Orfeo ist ziemlich spät auf diesen Zug aufgesprungen.

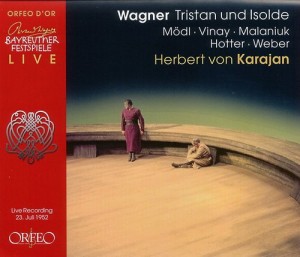

Mit dem „Tristan“ von 1952 ( C 603033D) in der Inszenierung von Wieland Wagner hatte Orfeo seine Bayreuther Festspiel-Edition begonnen.

Mit dem Tristan von 1951, der wie andere Titel auch, ebenfalls schon auf dem grauen Markt die Runde als LP und sogar CD gemacht hatte, wurde 2003 ein neues Kapitel bei Orfeo aufgeschlagen (C 603033 D). Im Grußwort der Box deutete nicht Wolfgang Wagner (1919 – 2010) an, das dazu manche Vorbehalte und „gewisse Zweifel“ zu überwinden waren. Angeblich soll sich der Bayerische Rundfunk geweigert haben, seine Bänder zur Verfügung zu stellen. Wie dem auch sei. Das Ergebnis zählt. Es stellte alles in den Schatten, was bis dahin kursierte. Nach mehr als fünfzig Jahren konnte Bayreuth endlich eins zu eins nachgehört werden. Für mich war das ein unvergesslicher Moment, der mir noch heute den Atem verschlägt. „Wie aus der Ferne längst vergang’ner Zeiten“, singt der Holländer, wenn er das erste Mal auf Senta trifft. Dieses Zitat ist für mich wie ein Motto für für diese klingende Festspielreihe. Kein Buch, kein Zeitungskritik, kein Bild – nichts konnte ersetzten, was da plötzlich aus den Lautsprechern kam. Endlich war begriffen worden, dass dieses Festival in seiner Bedeutung nur dann richtig erfasst werden kann, wenn es auch klingend bewahrt bleibt. Schlag auf Schlag folgten bei Orfeo die anderen Werke des so genannten Bayreuther Kanons, also jene Opern, die dort aufgeführt werden – teilweise in unterschiedlichen Produktionen. Mit dem jüngsten Ring ist der Vierteiler, für den Wagner das Festspielhaus errichten ließ, sogar dreimal im Katalog: 1953 (C 809 113), 1956 (C 660 513) und zuletzt 1961. Es darf so weitergehen. Rüdiger Winter

In magisches Licht getaucht: Das restaurierte Denkmal von Richard Wagner im Großen Berliner Tiergarten. Es stammt von Gustav Eberlein und wurde 1903 eingeweiht. Foto: Winter