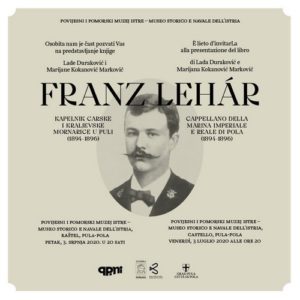

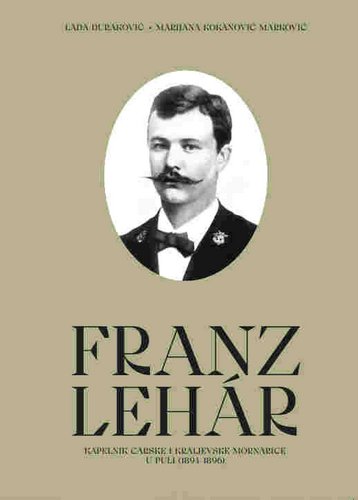

Nach einer ersten Runde an Publikationen zur Feier des 150. Geburtstags 2020 (* 30. April 1870 in Komorn, Österreich-Ungarn/heute: Komárno, Slowakei); † 24. Oktober 1948 in Bad Ischl, Österreich G. H), kommt nun die zweite Runde, und zwar aus einem überraschenden Ort: Pula in Istrien (Kroatien). Lade Duraković und Marijane Kokanović Marković haben dort am 3. Juli 2020 im Castello Pula-Pola ihr neues Buch vorgestellt.

Wie die Autorinnen schreiben: Dieses Buch ist der Beitrag des Autors zum 150. Geburtstag des Kapellmeisters und Komponisten Franz Lehár (1870-1948) und widmet sich seinem weniger bekannten Lebenskapitel in Pula. Während er heute vor allem als Autor erfolgreicher Wiener Operetten bekannt ist, begann Lehár seine Karriere als Militärmusiker. Er besuchte die Schule in Budapest und Sternberg und schrieb sich mit zwölf Jahren am Prager Konservatorium ein. Er studierte Geige in der Klasse von Antonín Bennewitz und Theorie bei Joseph Förster.

Der junge Franz Léhar in Uniform zu Beginn seiner Laufbahn/ ORCA

Lehár erhielt Unterstützung und Ermutigung zum Komponieren von niemandem Geringeren als Antonín Dvořák. Im Herbst 1888 fand er eine Anstellung als Theaterviolinist in Barmen-Elberfeld (heute Wuppertal) und trat ein Jahr später der Militärkapelle des Infanterieregiments Nr. 50 in Wien unter der Leitung seines Vaters bei. 1890 erhielt er eine Position als Kapellmeister in Lučenec (IR 25, 1890-1894), womit seine zwölfjährige Karriere als Kapellmeister begann, in welcher er dreimal seinen Wohnort wechselte.

Nach Lučenec war er in Pula stationiert, dem zentralen österreichisch-ungarischen Militärhafen an der Adria. Dort lebte er zwei Jahre (1894-1896) als Orchesterdirigent der k. u. k. Kriegsmarine. Anschließend leitete er die Orchester der Infanterieregimenter in Triest (IR 87, Dezember 1896-1898), Budapest (IR 3, 1898-1899) und Wien (IR 26, 1899-1902).

Seine Position als Militärkapellmeister bestimmte maßgeblich die Wahl des Genres und des Stils seiner Werke aus dieser Zeit, zusammen mit seiner klar zum Ausdruck gebrachten Ambition, ehrgeizigere und komplexere Meisterwerke zu komponieren, die es ihm ermöglichen würden, den Militärkapellmeisterdienst zu verlassen und seine Präsenz in der europäischen Opernszene zu unterstreichen.

Im Einführungskapitel wird nach der Themenpräsentation des Buches ein kritischer Rückblick auf frühere musikwissenschaftliche Forschungen in der kroatischen und ausländischen Literatur sowie ein Überblick über die verwendeten Quellen gegeben.

Ankündigung der Buchpräsentation „Franz Léhar: Von Pula in die Welt“

Da Lehárs Aktivitäten als Kapellmeister bei der k. u. k. Kriegsmarine in Pula wenig erforscht sind, konzentrierten sich die Autoren des Buches hauptsächlich auf Archivmaterial: Artikel in der Tagespresse in italienischer und deutscher Sprache sowie Manuskripte und veröffentlichte Kompositionen aus dieser Zeit seines künstlerischen Schaffens.

Ziel war es, seinen Gesamtbeitrag zum kulturellen Leben von Pula in dieser Zeit durch analytische Einblicke in seinen Militärkapellmeister- und Komponieraktivitäten zu überprüfen.

Die Rekonstruktion des Repertoires des Marineorchesters unter der Leitung Lehárs war besonders herausfordernd, da sich praktisch keine Konzertprogramme erhalten haben. Durch Auszüge aus der lokalen Presse, hauptsächlich aus der Zeitung L’Eco di Pola, wurde eine Liste der gespielten Kompositionen erstellt, die später systematisiert und in genrespezifisch analysiert wurde. Schwierigkeiten bei der Festlegung der genauen Namen der Kompositionen stellten eine besondere Herausforderung dar, da sie in der Presse auf Italienisch angegeben waren, d. h. ins Italienische übersetzt wurden, häufig mit unvollständigen oder kreativ übersetzten Titeln.

Es war auch von großer Bedeutung festzustellen, inwiefern Pula und seine Bewohner Einfluss auf Lehárs Kompositionswerk aus dieser Zeit hatten, und die genaue Liste der Werke zu bestimmen, die er in Pula komponierte, da sich in der Literatur widersprüchliche Informationen zu diesem Thema finden.

Im zweiten Kapitel mit dem Titel Franz Lehár in Pula wurden die Aktivitäten des Musikers im Kontext des soziokulturellen Milieus der 1890er Jahre beleuchtet. Mitte des 19. Jahrhunderts erklärte der Wiener Hof Pula zum wichtigsten Seehafen der österreichisch-ungarischen Monarchie. Infolgedessen war das dort ansässige Marineorchester, das Lehár als Kapellmeister der k. u. k. Kriegsmarine dirigierte, von beträchtlicher Größe und bestand aus mehr als 110 Musikern.

Die Arbeit des Orchesters war dynamisch – es trat regelmäßig im Marine-Casino sowie bei Bällen und Nachmittags- und Abendkonzerten auf, die der Unterhaltung dienten. Die Stadtkapelle gab fast jeden Sonntag Konzerte im Freien. Dieses Kapitel widmet sich Lehárs in Pula geknüpften Freundschaften, hauptsächlich mit dem Marineleutnant Felix Falzari, der ihm das Libretto für die Oper Kukuška schrieb und für dessen Verse er einen Liederzyklus Weidmannsliebe op. 26 komponierte.

Neben der Freundschaft mit Falzari hatte Lehárs Bekanntschaft mit dem aus Pula stammenden Opernkomponisten Antonio Smareglia ebenfalls einen großen Einfluss auf seinen Komponierstil. Smareglia war ein großer Bewunderer Richard Wagners und machte Lehár mit den Opern Tristan und Isolde und der Tetralogie Der Ring der Nibelungen bekannt.

Das folgende Kapitel Die Konzerte des Marineorchesters unter Lehárs Leitung – Repertoiremerkmale widmet sich der Überprüfung der Rolle des Marineorchesters im kulturellen Leben von Pula während Lehárs Amtszeit. Die Werke sind nach Genres aufgelistet und systematisiert (Märsche, Tänze, Fantasien und Potpourris, Stücke mit programmbezogenen Titeln, Auszüge aus Opern und geistliche Kompositionen).

Die Bedeutung des Marineorchesters in dieser Zeit für das musikalische und kulturelle Leben von Pula spiegelte sich in der Verbreitung und Popularisierung eines breiten Repertoires an Kompositionen und in der musikalischen Ausbildung großer Teile der Bevölkerung wider.

Dies war insbesondere deshalb so, weil die Aufführungen des Marineorchesters für viele Einwohner Pulas die erste Gelegenheit waren, sich mit dem ernsten musikalischen Repertoire vertraut zu machen.

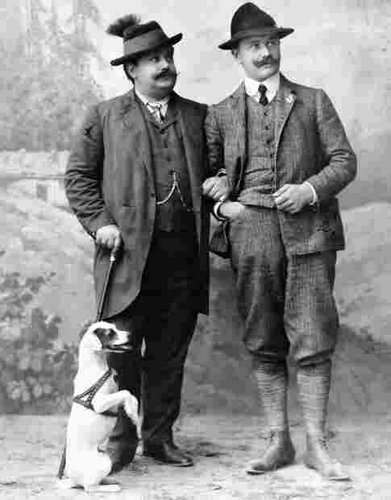

Lehár (r.) mit seinem Kollegen Heinrich Reinhardt, dem Komponisten des Hits der 1910er Jahre, “Das Süße Mädel.” (Photo aus dem Buch “Dein ist mein ganzes Herz” im Böhlau Verlag ISBN: 9783205209638 / 320520963X)/ ORCA

Das Kapitel Lehárs Kompositionen in Pula ist den Werken gewidmet, die in dieser Zeit der schöpferischen Aktivitäten des Künstlers entstanden sind. Lehárs Kompositionen in Pula umfassen neben Militärmusik (Märsche, Tänze) und der Sonatine all’antica op. 27 auch den Liederzyklus Weidmannsliebe op. 26, das sinfonische Gedicht Il Guado und die Oper Kukuška.

Bereits in den genrebezogenen Überlegungen zu Lehárs Schöpfungen in Pula gibt es eine offensichtliche Trennung zwischen Werken eines „einfachen“ Genres, das unter dem Label der sogenannten Unterhaltungsmusik kategorisiert werden könnte, und komplexeren Bemühungen wie dem erwähnten Liederzyklus, sinfonischen Gedichten und Opern, die auf den Wunsch des jungen Musikers hinweisen, dadurch einen Schritt in Richtung ehrgeizigerer Unternehmungen zur Bestätigung als Komponist und somit zur Befreiung vom Gewicht seiner Tätigkeit im Dienste des Militärs zu erreichen.

Wie stark diese Bestrebungen waren, zeigt sich am besten in einem Brief Lehárs an seine Eltern, in dem er den Dienst als Militärkapellmeister eindeutig mit Sklaverei gleichsetzt, auf einen Durchbruch in der Theaterszene hofft und alle seine Hoffnungen auf seine Oper Kukuška setzt. Es war eben Lehárs Operndebüt, das seine jugendlichen Ambitionen und seinen Wunsch symbolisierte, sich ausschließlich dem Komponieren zu widmen. In diesem und dem folgenden Kapitel wird dem daher in Bezug auf seine anderen Leistungen besondere Aufmerksamkeit geschenkt.

Zur Bestellung des Lehar-Buches: ppmi@ppmi.hr Geschichts- und Schifffahrtsmuseum Pula.

Im fünften Kapitel Von Pula in die Welt: Die Rezeption der Oper Kukuška (Tatjana) und der ersten Operetten wird Lehárs Werk nach seinem Weggang aus Pula besprochen und der Versuch, seine Oper Kukuška auf die Bühne zu bringen, um seine Ambitionen als Komponist zu verwirklichen. Kukuška wurde am 27. November 1896 am Stadttheater in Leipzig uraufgeführt. Später folgten Aufführungen in Budapest, Brünn und Wien. Nach mangelhaftem Erfolg und schwierigen Erfahrungen mit dieser Oper beschloss Lehár, sich der Operette zuzuwenden. Das erste Libretto für die Operette Arabella, die Kubanerin (1901) stammte von Gustav Schmidt, der ihm als Kapellmeister des Marineorchesters von Pula nachfolgte. Das Werk wurde nicht vollendet, doch verwendete Lehár später zwei Nummern aus dieser Operette, die er in seine erste tatsächlich aufgeführte Operette Wiener Frauen (1902) einbaute.

Erst mit zweiunddreißig Jahren konnte Lehár seinen Militärkapellmeisterdienst aufgeben und vom Franz LéharKomponieren und Dirigieren leben. Damit endete seine zwölfjährige Karriere als Militärmusiker und er schlug ein neues Kapitel schlug auf, in welchem er als Operettenkomponist Weltruhm erlangen sollte.

Zur Bestellung des Buches: ppmi@ppmi.hr Geschichts- und Schifffahrtsmuseum. Eine Ausstellung Lehár in Pula im Museum wurde wegen Covid-19 verschoben; es handelt sich um eine Kooperation mit dem Lehár-Museum in Bad Ischl. Sie könnte im Jahr 2021 realisiert werden, teilte Kuratorin Katarina Maric mit. Foto Pula/ Booking.com/ Quelle ORCA (Übersetzung Daniel Hauser)

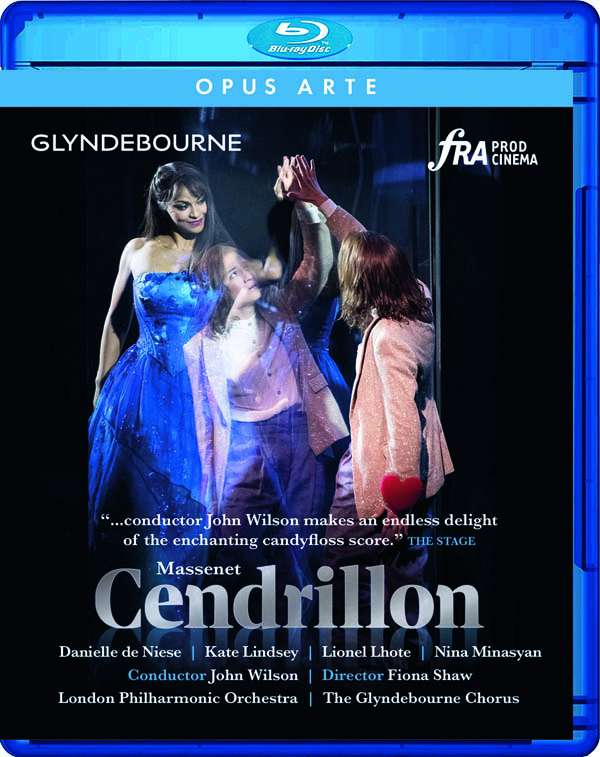

„Miss Julie is crazy, utterly crazy“ stellt Jean nach der kurzen, walzenden Sommernachts-Introduction fest, „She was leading the dance in the gamekeeper’s arms“. Derweil der Midsummer-Walzer sich weiterdreht, beschreibt Diener Jean aus der Küchenperspektive mit zynischen Kommentaren die Gäste des gräflichen Festes, verführt dann die Tochter des Hauses, weist sie bei der nahenden Heimkehr des Hausherrn kaltherzig ab („Je vous en prie, mademoiselle“), drängt sie zum Selbstmord und nimmt wieder seine alte Stelle ein.

„Miss Julie is crazy, utterly crazy“ stellt Jean nach der kurzen, walzenden Sommernachts-Introduction fest, „She was leading the dance in the gamekeeper’s arms“. Derweil der Midsummer-Walzer sich weiterdreht, beschreibt Diener Jean aus der Küchenperspektive mit zynischen Kommentaren die Gäste des gräflichen Festes, verführt dann die Tochter des Hauses, weist sie bei der nahenden Heimkehr des Hausherrn kaltherzig ab („Je vous en prie, mademoiselle“), drängt sie zum Selbstmord und nimmt wieder seine alte Stelle ein.

Während der

Während der

Das hatte bereits William Vincent Wallace erkannt, der 1845 die Zigeunerin Maritana zur Hauptfigur seiner gleichnamigen Oper gemacht hatte. Das Stück spielt kurz vor 1700 in Madrid während der Regierungszeit des letzen Habsburger Regent in Spanien Karl II. bzw. Carlos II. Dieser, wegen geistiger und körperlicher Abweichungen auch Der Verhexte genannt, verliebt sich in die Straßensängerin Maritana, zu der er sich erst bekennen kann, wenn sie sich im Adelsstand befindet. Da kommt der verarmte Adelige Don César de Bazan, der sich unerlaubterweise in der Karwoche ein Duell lieferte, um dem Jungen Lazarille beizustehen, gerade recht. Durch eine Heirat mit Maritana erhält er die Chance, seiner Hinrichtung durch den Strick zu entgehen und weitaus ehrenvoller durch die Kugel zu sterben. Der Don César ergebene Lazarille verhindert natürlich auch diesen Tod. Don José, der diese Intrige eingefädelt hatte, um nach dem geplanten Treuebruch des Königs bei der Königin zu landen, wird im Duell getötet, Don César, der die Ehre des Königs geschützt hat, wird zum Gouverneur von Granada ernannt und darf Maritana behalten.

Das hatte bereits William Vincent Wallace erkannt, der 1845 die Zigeunerin Maritana zur Hauptfigur seiner gleichnamigen Oper gemacht hatte. Das Stück spielt kurz vor 1700 in Madrid während der Regierungszeit des letzen Habsburger Regent in Spanien Karl II. bzw. Carlos II. Dieser, wegen geistiger und körperlicher Abweichungen auch Der Verhexte genannt, verliebt sich in die Straßensängerin Maritana, zu der er sich erst bekennen kann, wenn sie sich im Adelsstand befindet. Da kommt der verarmte Adelige Don César de Bazan, der sich unerlaubterweise in der Karwoche ein Duell lieferte, um dem Jungen Lazarille beizustehen, gerade recht. Durch eine Heirat mit Maritana erhält er die Chance, seiner Hinrichtung durch den Strick zu entgehen und weitaus ehrenvoller durch die Kugel zu sterben. Der Don César ergebene Lazarille verhindert natürlich auch diesen Tod. Don José, der diese Intrige eingefädelt hatte, um nach dem geplanten Treuebruch des Königs bei der Königin zu landen, wird im Duell getötet, Don César, der die Ehre des Königs geschützt hat, wird zum Gouverneur von Granada ernannt und darf Maritana behalten. Obwohl das

Obwohl das

Čiurlionis hat einen ganz eigenen Stil entwickelt,

Čiurlionis hat einen ganz eigenen Stil entwickelt,