.

„Ferdinando Paer hatte keine Chance“. Das verkündete Urteil war hart. Als Stendhal Ausschau nach mittelmäßigen Komponisten hielt, deren mäßige Leistungen jenes seines Helden Rossini in umso hellerem Lichte hätten erstrahlen lassen sollen, waren Giovanni Simone Mayr („Mayer“, wie er ihn nennt) und Fernando Paer seine Zielscheiben. In der 1823 verfassten Vie de Rossini – einem „Text-Oper, geschrieben von einem Menschen, der geträumt hätte, ein Komponist zu sein“ (P. Brunel) – schildert er, wie sie nach dem Erscheinen Rossinis dazu verdammt waren, zu Nebenfiguren der Operngeschichte zu verkommen. Mayr und Paer wie andere auch seien Gestalten eines kurzen „Interregnums“ (so Stendhal) zwischen Paisiello und Cimarosa einerseits und Rossini andererseits. Stendhal billigt zwar Paer ein „unzweifelhaftes und sehr bemerkenswertes Talent“ zu und beschreibt ihn als einen homme très fin, „sehr geistreich und bemerkenswert gewandt in der Gesellschaft“, ja er gönnt ihm seine Erfolge in ganz Europa, doch das Beil seines Urteils fällt gerade über die Agnese, die ihren Erfolg nur dem „schauderhaften Spektakel eines verrückt gewordenen Vaters“ verdanke.

.

„Agnese“: der Komponist Ferdinando Paer/ Wikipedia

Das Publikum sah das anders, und die Pariser Aufführungen der schon 1809 geschriebenen Agnese im Jahr 1824, unter anderem mit Giuditta Pasta, waren der letzte Triumph einer Karriere, die – darin hatte Stendhal Recht – ganz Europa umfasst hatte. Der 1771 geborene Paer stammt wahrscheinlich aus einer deutschsprachigen Familie („Baer“) und im Gegensatz zu vielen seiner um 1800 erfolgreichen Kollegen wurde er nicht in Neapel, sondern in seiner Geburtsstadt Parma als Komponist und Sänger ausgebildet. Seine ersten Erfolge in den 1790er Jahren brachten ihm zuerst einen Posten daheim ein, aber 1797 wechselte er zum Theater am Kärntnertor in Wien und dann nach Dresden, wo er bis 1806 blieb. Unter seinen Verehrern fand sich auch Napoleon, der ihn in jenem Jahr nach Polen mitnahm. Seit 1807 lebte Paer in Paris, wo er die Opéra-comique und seit 1812 das Théâtre Italien leitete und auch unterrichtete, darunter Franz Liszt (einige glauben, dass Paer dem Schüler beim Verfassen seiner Opéra-comique Don Sanche 1825 die Feder führte.) Reibereien mit Rossini, die durch die Presse gingen, verdüsterten seine letzten Jahre, in denen er wenig komponierte, aber mit Ehrentiteln ausgezeichnet wurde. Mit Ausnahme der Opéra-comique Le mâitre de chapelle von 1821 und der Wiederaufnahme der Agnese 1824 verbuchte Paer indes keine großen Erfolge mehr. Er starb 1839 und wurde bald vergessen.

Stendhal hatte nämlich das richtig gesehen: Der Erfolg von Rossinis Opern ließ viele an sich verdienstvolle Komponisten wie Mayr, Paer, Generali oder Morlacchi in Vergessenheit geraten. Die Renaissance dieser Musiker, die man vielfach mit dem ungerechten Wort der „Kleinmeister“ belegt, kam auch nach dem Zweiten Weltkrieg nie in Fahrt. Giovanni Simone Mayr ist inzwischen auch dank CD-Aufnahmen (und der Ingolstädter Aktivitäten unter Franz Hauk/ G. H.) besser bekannt, aber wenige haben sich an Paers Werke herangewagt. Vor allem seine Leonora (Dresden 1804) ist wegen der Beziehungen zu Beethovens Fidelio gelegentlich ausgegraben worden (so von Peter Maag 1979 bei der RAI/ MRF, die nächste, für die Innsbrucker Festwochen der Alten Musik im August 2020 geplante Inszenierung der kritischen Ausgabe steht wegen der Corona-Krise auf der Kippe). Es gab Aufführungsserien von Achille in Bologna 1989 und von Camilla in Parma 2000 (Sammler nicken da/ G. H.) sowie eine CD-Produktion von Sofonisba bei Opera Rara, die alle folgenlos blieben.

.

„Agnese“: Giuditta Pasta sang die Agnese in Paris/ Stich von Leon Viardot 1831/ Wikipedia

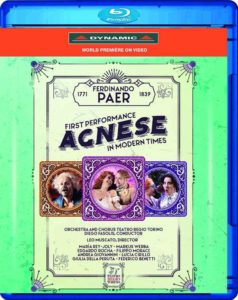

Mit wenigen anderen Stücken versuchten Konservatorien und Sommer-Akademien ihr Glück, aber unter den Protagonisten des musikalischen Europas in den beiden ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts ist Paer zweifelsohne derjenige, dessen seine längst fällige Wiederentdeckung am dringendsten ansteht. Die lange Einführung, mit der der Rezensent möglicherweise die Geduld seiner Leser strapaziert hat, war notwendig, um die Initiative des Teatro Regio in Turin richtig einzuordnen und zu würdigen. Letztes Jahr setzte man dort Paers Agnese auf das Programm, und die rührige Genueser Firma DYNAMIC legt jetzt zwei DVD bzw. zwei Blue-Ray-Discs vor, welche die Aufführungsserie im März 2019 festhalten (im Gegensatz zu den Gewohnheiten des Labels scheint bedauerlicherweise eine CD-Veröffentlichung nicht geplant zu sein). Obwohl Stendhal es nicht wahrhaben wollte, ist ausgerechnet das Sujet der Agnese das, was ein modernes Publikum unmittelbar anspricht.

.

In der Oper geht es um Uberto, der von der Tochter Agnese verlassen wurde, die mit Ernesto durchbrannte. Uberto wird in einem Irrenhaus gepflegt. Agnese trennt sich nach einer Weile von Ernesto, der sich in einer eindrucksvollen Sturm-Szene am Anfang des Stückes auf die Suche nach ihr macht, und kommt in die Heimat zurück, wo sie unter anderem von dem Spitaldirektor Don Pasquale unfreundlich empfangen wird. Man habe nicht vergessen, dass ihr Verhalten Ursache für Ubertos Krankheit sei. Der Vater erkennt zuerst die Tochter nicht, aber ein von ihr vorgetragenes Lied aus der Kindheit (effektvoll durch die Harfe begleitet, in dieser Inszenierung auf der Bühne) bringt letztendlich Ubertos Verstand zurück. Ernsto und Agnese hatten sich vorher in einem großen, dramatischen Duett versöhnt. Allgemeiner Jubel.

Paers „Agnese“: Szene aus der Turiner Aufführung/ Foto Piva

Das Libretto stammt von einem gewissen Luigi Buonavoglia, und geht über ein Mittelglied auf Father and Daughter zurück, den 1801 veröffentlichten Erstlingsroman der in England erfolgreichen Schriftstellerin Amelia Opie (1769-1853). Die Oper wurde von Paer und Buonavoglia gemeinsam für Aufführungen im Privattheater des Parmenser Grafen Scotti vorbereitet, bei denen Paer den Uberto hätte singen sollen (er reiste aber vor der Premiere ab). Ab 1811 wurde die Agnese in Neapel und anderen Theatern – darunter mit großem Erfolg an der Scala 1814 – wieder aufgenommen. Das Libretto ist zweifelsohne auf das Pathetische und Sentimentale ausgerichtet, was Paer mit Mitteln wie einschmeichelnden Bläser-Soli sehr schön umsetzt, aber Stendhal zum Trotz steckt weit mehr darin, als der Effekt des Affektes. Man staunt über die Art und Weise, wie Librettist und Komponist mit der geistigen Umnachtung des Vaters umgehen, dem auch eine kurze Phrase leitmotivisch zugeordnet wird, in der Uberto sich daran erinnert, wie er Agnese auf dem Arm hielt. Und nicht nur das. Agnese ist als Dramma semiserio deklariert. Doch im Gegensatz zu den Gewohnheiten der Zeit, in der oft das Komische auch sozial verortet wird, indem lustige Diener bei ernsten, meist adeligen und auf jeden Fall heldenhaften Herren auftreten (bei Paer ist dies z. B. in der Camilla von 1799 der Fall), werden hier die komödiantischen Momente auf ein Minimum reduziert und durchaus sinnvoll in direkte Beziehung zum Hauptthema gesetzt. Don Pasquale, welcher in der Oper der Hauptträger des Komischen ist, besingt im ersten Akt die Vorteile seiner paternità (des Vaterseins), und bildet somit das Gegenbild zum zerrütteten Verhältnis zwischen Uberto und Agnese, die ihrerseits die aus dem Verhältnis mit Ernesto hervorgegangene Tochter mit dabei hat: mehr mise en abîme der Beziehungen zwischen Vater/Mutter und Kindern geht für eine Oper dieser Zeit wohl kaum.

.

„Agnese“: Amalia Opis Roman von 1801 war die Quelle für Paers Libretto/ Wikipedia

Ein guter Regisseur hätte hier ansetzen können, ja müssen, um das Stück angemessen zu inszenieren. Es war leider keine gute Idee des Teatro Regio, den vielfach ausgezeichneten Spielleiter Leo Muscato damit zu beauftragen. Wie er im (übrigens sehr schön gestalteten, aber inhaltlich dürftigen) Booklet dieser Veröffentlichung darstellt, ließ er sich von der „von Anfang bis zum Ende der Oper vorhandenen Ironie“ faszinieren, ja sogar die ernsteren Momente seien mit „ironischem Potential unterlegt“. Solche Aussagen haben nur einen Vorteil: Sie offenbaren, dass man sich mit den besten Absichten eines Stückes annehmen kann, ohne es zu verstehen. Carica ironica? Wenn Muscato sich die Mühe gemacht hätte, Stendhal zu lesen, hätte er erfahren, was es auch sich mit der Ironie in dieser Oper hat. Der französische Schriftsteller lehnt das Sujet gerade aus dem Grund ab, weil es in seinem betrüblichen Realismus auf ihn abstoßend wirkt: „L’Agnese fait pour moi souvenir désagréable et d’autant plus désagréable que le sujet est plus vrai“ („Agnese ruft in mir eine unangenehme Erinnerung auf, umso unangenehmer, als das Thema mehr Wahrheit bietet“). Si parva licent: aus dem Libretto könnte leicht ein Drehbuch zu einem Film gebastelt werden, der mit guten Mimen den Zuschauern einen spannenden TV-Abend bescherte. Veralbernde Distanzierungen sind oft die leichte, aber fast nie die richtige Lösung, und hier am wenigsten.

Es ist ein Glück, dass die von Muscato intendierte Ironisierung in der Aufführung wenig zum Tragen kommt, sei es, dass die Probezeit zu kurz war, sei es, dass das schauspielerische Unvermögen etwa des Tenors, dem der Regisseur groteske Gesten verordnet hat, die Ursache dafür sind. Ansonsten wird die Geschichte mit schlichten Mitteln dargestellt. Dafür hat Bühnenbildnerin Federica Parolini große Boxen aufgebaut, die sich öffnen und eine Landschaft oder Interieurs erkennen lassen – eine einfache Sparlösung, die auch dank der gewieften Lichtregie von Alessandro Verazzi und der kreativen TV-Regie von Tiziano Mancini auf dem Bildschirm vor allem deswegen funktioniert, weil sie nicht stört. Die Handlung scheint – warum auch immer – in die 1920er Jahre versetzt worden zu sein (Kostüme: Silvia Aymonino).

Paers „Agnese“: Szene aus der Turiner Aufführung/ Foto Piva

Den Star des Abends findet man im Graben: Diego Fasolis. Fasolis glaubt offensichtlich fest an die Qualität der Partitur, die er schon 2008 in einer konzertanten Aufführung in Lugano vorstellte (auch hier nicken Sammler/ G. H.). (In Turin wird zwar die kritische Edition von Giuliano Castellani gespielt, aber gemäß der von diesem Musikwissenschaftler 2008 in einem Sammelband veröffentlichten Tabelle kommt eine Mischfassung aus der ersten und dritten Fassung zum Zuge, was der Käufer der DVD nicht erfährt.) Fasolis leitet eine souveräne, trotz der über dreistündigen Spieldauer nie langweilige Aufführung, bei der die vielen instrumentalen Details und die kurzen Phrasen liebevoll herausgearbeitet werden, ohne dass die große Linie verloren geht. Ein Manko von Paers Partituren ist nämlich insgesamt das Fehlen von einprägsamen Melodien, aber dank Fasolis‘ phantasiereichem Dirigat fällt das hier nicht sonderlich auf (und eine Art Ohrwurm gibt es immerhin in der zweiten Tenor-Arie). Eine große Leistung, die vom exzellenten Chor (Chorleitung: Andrea Secchi), dem Orchester und dem Fortepiano-Spieler Carlo Caputo (der auch in den Tutti-Passagen hörbar lustvoll in die Tasten greift) mit Begeisterung unterstützt wird. Man kann Fasolis höchstens eine gewisse Neigung vorwerfen, allzu sängerfreundlich zu dirigieren. Ich denke hier z. B. an die Stretta der zweiten Ernesto-Arie, der das Draufgängerische fehlt. In Turin standen bessere Sänger als in Lugano elf Jahre zuvor zur Verfügung, allerdings man wird nicht mit allen glücklich.

Paers „Agnese“: Mitschnitt der Luganer Rundfunk-Aufführung 2008 unter Diego Fasolis

Unter den drei Protagonisten ragt Markus Werba als Uberto hervor. Sein fester, angenehmer Bariton passt zwar nicht ganz zur Rolle, welche die dunklere Stimme eines Bass-Baritons verlangt, aber man ist dankbar, dass sie keinem ausgeleierten Buffo anvertraut wurde (den Uberto sang im 19. Jahrhundert unter anderen immerhin auch der König der bassi cantanti, Filippo Galli). Auch als Darsteller kann Werba überzeugen, und die Diktion ist vorbildlich. Die Oper heißt zwar Agnese, Uberto ist jedoch der wahre Protagonist. Stilistisch bestens vorbereitet und höhensicher interpretiert Edgardo Rocha den Liebhaber Ernesto. Sein wenig einschmeichelndes Timbre ist allerdings Geschmackssache. Schwachpunkt im Trio der Hauptgestalten ist die Agnese der Sopranistin Maria Rey-Joly aus Madrid. Das dunkel gefärbte, zu dramatischer Attacke fähige Organ ist für die Rolle geeignet, denn man kann sich dafür keine piepsende Soubrette vorstellen. Aber Rey-Jolys Vortrag wird durch zu viel Vibrato beeinträchtigt, die Diktion und sogar (erstaunlich bei einer Spanierin) die italienische Aussprache („amizi“, „lucci“) lässt zu wünschen übrig, und aus der Rolle kann auch darstellerisch mehr geholt werden. Ausgezeichnet der Pasquale des Filippo Morace, der einen biederen Angsthasen rollengerecht interpretiert. Unter den kleineren Partien (alle mit eigener Arie versehen) setzt sich Giulia Della Peruta als Dienerin Vespina mit hellem Sopran vorteilhaft in Szene, obwohl die Spitzentöne dem grellen Schrei gefährlich nahe kommen; schwach hingegen Lucia Cirillo (Carlotta, Pasquales Tochter) und vor allem Andrea Giovannini, der einen brüchigen, krächzenden Tenor sein eigen nennt (aber als unheimlicher Doktor Don Girolamo eine sehr gute schauspielerische Leistung zeigt).

.

Leitet diese Ausgrabung eine Wiederentdeckung Paers ein? Das darf man bezweifeln, doch kann man immerhin hoffen, dass die Produktion die Intendanten auf ein Stück aufmerksam macht, das anstelle der ewigen Barbiere und Elisire gut bestehen kann. Und mit Griselda (1797) oder Achille (1801), der „patriotischen Apotheose des Militarismus“, wie Klaus Pietschmann das Stück treffend genannt hat, oder Sagrino (1804) wären noch Entdeckungen möglich. Stendhal hatte Recht und Unrecht in einem: mit dem Melodiereichtum, der nervösen Rhythmik und der Erfindungsgabe Rossinis kann Paer unbestritten es nicht aufnehmen, aber das Team um Diego Fasolis zeigt, dass eine Oper wie AGNESE keinen Überdruss verursacht, sondern den Hörer auch nach 200 Jahren zu fesseln vermag. Michele C. Ferrari

Leitet diese Ausgrabung eine Wiederentdeckung Paers ein? Das darf man bezweifeln, doch kann man immerhin hoffen, dass die Produktion die Intendanten auf ein Stück aufmerksam macht, das anstelle der ewigen Barbiere und Elisire gut bestehen kann. Und mit Griselda (1797) oder Achille (1801), der „patriotischen Apotheose des Militarismus“, wie Klaus Pietschmann das Stück treffend genannt hat, oder Sagrino (1804) wären noch Entdeckungen möglich. Stendhal hatte Recht und Unrecht in einem: mit dem Melodiereichtum, der nervösen Rhythmik und der Erfindungsgabe Rossinis kann Paer unbestritten es nicht aufnehmen, aber das Team um Diego Fasolis zeigt, dass eine Oper wie AGNESE keinen Überdruss verursacht, sondern den Hörer auch nach 200 Jahren zu fesseln vermag. Michele C. Ferrari

.

(2 DVDs Dynamic 37850, auch als Blue-Ray-discs erhältlich; weitere Information zu den DVDs im Fachhandel, bei allen relevanten Versendern und bei www.naxosdirekt.de; Foto oben Szene aus der Inszenierung am Teatro Regio di Torino/ Foto Piva)

.

Eine vollständige Auflistung der bisherigen Beiträge findet sich auf dieser Serie hier.