.

Zu den sprichwörtlich unvergesslichen Momenten meines Lebens gehört eine konzertante Aufführung von Aeneas in Carthage, Joseph Martin Kraus´ epische Oper in englisch in der New Yorker Town Hall 1980 mit Elisabeth Söderström als Dido unter der Leitung des Pioniers Newell Jenkins. Allein schon der Beginn mit der unglaublichen, gewaltigen Sturmmusik und dem Aufbegehren der Winde riss mich als junger Mann „vom Hocker“. Und seitdem klingt mir diese Oper im Kopf. Ein rabenschwarzer Versand aus den USA bescherte mir auf Spulenbändern die Mitschnitte aus Stockholm (dto. Jenkins 1979, vorher der 3. Akt. dto. Söderström unter Charles Farncombe) im originalen Schwedisch und gekürzt wie auch die New Yorker Aufführung.

2006 dann kam Stuttgart, szenisch und in passablem neuen Deutsch (Radio) wie ebenso 2011 in Berlin darauf halb-szenisch unter Lothar Zagrosek. Natürlich wiederholte sich der Initialeffekt nicht so ganz und für meine heutigen Ohren, denn die Oper hat auch Längen (und braucht natürlich die Bühne mit allen ihren damals möglichen Zauber-Effekten), aber allein diese irren Ballettmusiken und der erwähnte Prolog rissen immer noch mit. Zagrosek und seine Crews vermittelten in eigens eingerichteten Fassungen doch einen guten Eindruck von der Majestät des Werkes und der unglaublichen musikalischen Erfindung bzw. europäischen Verwandschaft dieses einzigartigen Werkes. Gluck, Piccinni, Sacchini, Salieri und die napoleonische Truppe grüßen, Spontini, Beethoven und Berlioz sind zu ahnen, Johann Christian Bach ist mit seinen französischen Opern nicht weit, Mozart und sein Idomeneo auch – eine weit nach vorne schauende Oper des Übergangs, in der das Gegenwärtige der damaligen musikalischen Errungenschaften Europas vereint ist..

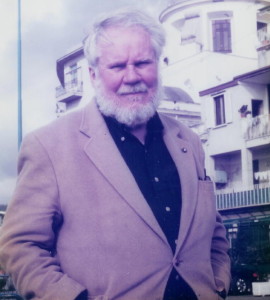

Ehrenhalber mit erwähnt: der Dirigent und Musikwissenschaftler Newell Jenkins – einer der Pioniere für Joseph Martin Kraus und Steffani/Foto OBA

Einen Opernführer über Aeneas i Cartago und damit über den beinahe unbekannten Joseph Martin Kraus zu schreiben, ist dringend nötig. Joseph Martin Kraus war ein internationaler Komponist. Aus dem fränkischen Miltenberg am Main stammend (1756 dort geboren), wurde er bei dem als Initiator vieler stilistischer Entwicklungen wichtigen Abbé Vogler in Mannheim ausgebildet (der als Schüler so prominente Komponisten wie Weber oder Meyerbeer hatte und der mit seinem wichtigen schwedischen Werk Gustaf Adolf och Ebba Brahe in einem Opernführer bereits in operalounge.de vorgestellt wurde).

Als ausgebildeter Komponist sieht sich Kraus einer kaum vielversprechenden wirtschaftlichen Situation gegenüber, als er in Göttingen mit dem Schweden Carl Strindsberg zusammentrifft, der ihn überredet, nach Stockholm zu kommen. Aber auch dort hat es Kraus nicht leicht, denn die verstaubte Opernszene ist in fester Hand von anderen Komponisten wie Johann Gottlieb Naumann aus Dresden von Johan David Zander, Francesco Uttini (dem bezeichnenderweise italienischen Hofkapellmeister), Johann Christian Haeffner u. a.

Drottningholm war der glanzvolle Mittelpunkt der Opernaufführungen für den kunstliebenden Monarchen Gustaf III., durch Verdis und Mercadantes Opern in die Musikgeschichte eingegangen. Gustaf als Herrscher auf einem von Parteien selbstbewussten Adels und reichen Bürgertums nicht unumstrittenen Thron, widmete sich wie Friedrich der Große mit Vorliebe den Künsten, schuf in Schweden ein Gegenstück zum Berliner oder Wiener oder Stuttgarter Hof mit ihrem Kulturzentren. Und so entsprach das neue Drottningholm auch Sanssouci, Schönbrunn oder Ludwigsburg (wollte es zumindest sein). Gustaf war an einer nationalen Kulturszene Schwedens interessiert. Dass er sie mit Zugereisten verwirklichen wollte, entspricht der Tradition des Landes, das ja noch später, zu Zeiten Napoleons, sogar einen französischstämmigen (und bürgerlichen) König erhielt und das stets ein Vielvölkerstaat aufgrund seiner Annektionsgeschichte war. Von einer eigenständigen Musikkultur in Schweden zu sprechen, ist deshalb problematisch.

Joseph Martin Kraus: Ballettmusiken aus der Oper „Aeneas i Cartago“ unter Patrick Gallois bei Naxos mit einem Cover, das eine Illustration zur Szene widergibt

Kraus jedenfalls tat sich schwer, die Konkurrenz war groß, die Aufträge blieben aus, und er schlug sich mit Auftragskompositionen durch, schrieb heimwehkranke und seine finanzielle und geistige Misere beschreibende Briefe nach Hause, die im Kraus-Museum in Miltenberg liegen. Dann plötzlich, 1779, ändert sich seine Lage, als er Mitglied der Stockholmer Königlichen Musikakademie wird. Mit Hilfe von einflussreichen Freunden, etwa dem Direktor des Königlichen Theaters, Karl von Fersen, gelingt Kraus mit seiner Proserpine auf das Libretto von Kellgren, einem erfahrenen Textdichter, 1781 der Durchbruch, als das Werk in Anwesenheit des Königs aufgeführt wird.

Es gefällt, und von nun an protegiert ihn Gustaf, überreicht ihm die stolze Summe von 500 Reichstalern. Kraus kommt zu Ehrenämtern, wird vom König sogar auf eine musikalische Erkundigungsreise durch Europa geschickt, trifft auf Haydn, Albrechtsberger und den von ihm über die Maßen verehrten Gluck (dessen Orfeo in Stockholm mehr Aufführungen erzielte als in Wien oder Paris). Von seinen Reisen bringt Kraus Informationen über Musikleben und Kultur im Ausland mit, was in seinen musikalischen Stil einfließt. Er wird 1787 Königlicher Musikdirektor. Gustaf und er planen eine große Oper, Aeneas i Carthago, die aber nicht mehr zur Aufführung kommt, denn am 29. März 1792 wird der König von einem Rebell auf einem Maskenball im Schloss erschossen. Kraus komponiert unter dem Eindruck dieses, auch persönlichen Verlustes seine bewegende Trauerkantate auf Gustaf III. und stirbt im Laufe desselben Jahres im gleichen Alter wie Mozart. Erst vier Jahre später kommt Aeneas i Carthago – eine Oper epischen Ausmaßes und ohne Zweifel Kraus‘ Hauptwerk – auf die Stockholmer Bühne.

Der folgende Artikel über die Gustavianische Oper und im besonderen Aeneas i Cartago des eminenten Kraus-Forschers Bertil H. van Boer macht uns mit dem einzigartigen Kultur-Erziehungs-Projekt des schwedischen Königs Gustav III und dieser ebenfalls einzigartigen Monumental-Oper von Joseph Martin Kraus bekannt, die nach ihrem run an der schwedischen Königlichen Hof-Oper 1799 pp. erst wieder im 20 Jahrhundert vorgestellt worden ist – eigentlich auch eine Blamage für die schwedische Kulturszene. Die Musik und die dramaturgisch-musikalische Anlage ist nicht nur für die Zeit um die französische Revolution herum einzigartig und bemerkenswert. G. H.

Joseph Martin Kraus: van Boers Studie zu Joseph Martin Kraus bei Indiana University Press (5. September 2014)

Bertil H. van Boer: Ein Gustavianisches Gesamkunstwerk. Die gustavianische Oper wurde in Folge der Bemühungen des aufgeklärten Monarchen eines nördlichen Landes an der Peripherie Kontinentaleuropas, Gustav III. von Schweden, mit dem Ziel geschaffen, ein kulturelles Zentrum zu errichten, das teilweise die neuesten Trends der zentraler gelegenen europäischen Hauptstädte nachahmte und teils diese unterschiedlichen Strömungen zusammenmischte, um ein bestimmtes kulturelles Umfeld zu synthetisieren, das mit eben diesen Zentren konkurrieren konnte. Im Mittelpunkt dieser Bemühungen stand Gustavs persönliche Philosophie, eine etwas egozentrische Ideologie, die Schwedens Position als europäische Macht wiederbeleben wollte, welche es während der Stormaktstiden (Großmachtzeit) des vorigen Jahrhunderts innehatte, sowie seine eigene Stellung als absoluter Monarch à la Ludwig XIV. zu festigen, wodurch er der bestimmende Faktor in allen politischen oder kulturellen Belangen wurde. In letzterem versuchte er ein Milieu zu fördern, das die Einheit der Künste betonte und zur Schaffung einer schwedischen Nationaloper führte; trotz der kontinentalen Modelle, auf denen es aufgebaut war, sollte es gleichwohl zu einem tragfähigen nationalen Forum mit einem eigenen Stil und Zweck werden. Um dies zu erreichen, versammelte der König eine Riege namhafter Künstler um sich, von denen jeder ermutigt wurde, das Bestmögliche beizutragen, um neue und revolutionäre kreative Werke hervorzubringen: Der Theoretiker Abbé Michelessi aus dem engen Kreise des Grafen Algarotti sollte Gustavs Berater in allen Bereichen des dramatischen und musikalischen Theaters werden; daneben ausländische Künstler wie der Bühnenbildner Jean Desprez, der Ballettinnovator Anton Bournonville und die Komponisten Joseph Martin Kraus, Johann Gottlieb Naumann, Abbé Georg Joseph Vogler und Johann Christian Friedrich Haeffner aus Deutschland sowie Francesco Antonio Baldassare Uttini, Glucks Nachfolger als Direktor der Mingotti-Theatergruppe, aus Italien. Sie alle wurden ermutigt, nach Norden auszuwandern. Die Librettisten, Schriftsteller, Dichter, Maler und Bildhauer waren jedoch hauptsächlich Schweden, von denen viele unter der direkten Aufsicht des Königs selbst arbeiteten. In der Tat kann gezeigt werden, dass Gustav III. die eigentliche Quelle für viele der Opern und Dramen dieser Zeit war, ein Amateurautor, der zahlreiche Umrisse und Skizzen von Geschichten anfertigte und sich auf etablierte Dichter wie Kellgren stützte, um sie in bearbeitbare Kunstwerke zu verwandeln. Das vielleicht erfolgreichste dieser literarischen Angebote war die Gattung der Opernlibretti, welche die Grundlage für die nationale gustavianische Oper bildeten.

Joseph Martin Kraus: Gustav III. von Schweden Lorenz Pasch (1733 – 1805)/ Wikipedia

Das Phänomen der gustavianischen Oper ist schwer genau zu definieren. Die ersten dieser Opern, an denen Gustav selbst nur am Rande beteiligt war, waren hauptsächlich einfache, populäre Werke; Adaptionen verschiedener Operás-Comiques und Singspiele à la Hiller such as Tillfalle gjor tjufven (Zufall macht den Dieb) und Nu ar hin Ids (das berühmte Der Teufel ist los), die in in zweitrangigen Theatern wie dem Bollhus von Männern wie Carl Stenborg und Carl Envallsson auf die Bühne gebracht wurden. Die zweiten dieser Opern umfassten nationale Dramen wie Gustav Vasa von Naumann, Gustaf Adolf och Ebba Brahe von Vogler sowie kürzere, „nordischere“ Werke wie Olof Ahlstroms Frigga. Die dritten dieser Opern, mit den tiefsten Wurzeln in den großen französischen Dramen von Racine, Marmontel und Quinault kann man in Thetis och Pelee von Uttini, Electra von Haeffner und in den beiden gustavianischen Opern von Kraus, Proserpin und Aeneas i Cartago (auch bekannt als Dido och Aeneas), erblicken. Dieses letzte Werk ist gleichsam die Verkörperung des Gesamtgeistes der gustavianischen Oper; ein komplexes Stück von außergewöhnlicher Länge, das die koordinierten Bemühungen von Librettist, Komponist, Bühnenbildner und Ballettmeister in einem einzigen monumentalen Meisterwerk vereint.

Die Geschichte des Aeneas begann im Sommer 1781. Nach drei Jahren verzweifelter Armut und vergeblichem Kampfes, sich in den schwedischen Musikkreisen zu etablieren, gelang es dem deutschen Auswanderer Joseph Martin Kraus, durch eine private Aufführung seiner Oper Proserpin vor Gustav III. den Posten des stellvertretenden Direktors zu gewinnen. Gleichzeitig stand das neue Opernhaus, das als das beste in Europa konzipiert wurde, kurz vor der Fertigstellung und Kraus erhielt den Auftrag, Aeneas als diejenige Oper zu komponieren, mit der das neue Theater eröffnet werden sollte. Die beabsichtigte Premiere musste jedoch abgesagt werden. Die neue Oper wurde planmäßig mit einem hastig angesetzten Werk von Naumann, Cora och Alonzo, eröffnet, das anstelle von Kraus‘ Werk gespielt wurde.

Joseph Martin Kraus: „Aeneas i Cartago“/ Bühnenentwurf von Louis Jean Deprez/Wikipedia

Erst 1799, etwa sieben Jahre nach dem Tode des Komponisten, fand schließlich die Uraufführung des Aeneas tatsächlich statt. Aufgrund der enormen Länge der Oper – ungekürzt fast sechseinhalb Stunden – wurde der Dirigent Johann Christian Friedrich Haeffner beauftragt, das Werk auf überschaubare dreieinhalb Stunden zu kürzen. Die originalen Bühnenbilder von Desprez wurden verwendet, und all jene der ursprünglich beabsichtigten Sänger, so sie noch lebten und aktiv waren, sangen ihre ihnen zugedachten Rollen: Frau Müller sang Dido, Carl Stenborg den Aeneas, Herr Karsten den Jarbas, Mlle. Stading die Venus und Frau Haeffner die Juno. Berichte über diese erste Aufführung zeigten jedoch, dass Aeneas kein Erfolg war; das Werk war zu komplex, die Striche zu schädlich und die Musik zu schwierig für den populären Geschmack. Obwohl die Oper in den nächsten zwei Jahren insgesamt sieben Mal aufgeführt wurde und jede aufeinanderfolgende Aufführung mehr öffentliche Anerkennung fand, rechtfertigten die Produktionskosten es nicht, die Oper im Repertoire zu belassen. Fredrik Silverstolpe übersetzte das Libretto später ins Französische; in dieser Form wurde es 1805 in St. Petersburg unter Sigismund Neukomm in Konzertfassung aufgeführt. In jüngerer Zeit (1979) wurde in Stockholm und New York unter der Leitung von Newell Jenkins eine gekürzte Version wiederbelebt (1971 nur der dritte Akt und 1997 ebenfalls konzertant in Stockholm mit Elisabeth Söderström und Johnny Blanc, 1980 in englischer Sprache mit Elisabeth Söderström konzertant in New York; zwei deutschsprachige Aufführungen fanden in Stuttgart 2007 szenisch sowie in Berlin 2011 halbszenisch unter Lothar Zagrosek statt/ G. H.).

Nach Kraus‘ Tod im Jahre 1792 kehrte der Librettist Kellgren als Vorwegnahme der Veröffentlichung seiner eigenen vollständigen literarischen Werke erneut zum Aeneas zurück. Diese überarbeitete Fassung bildete die Grundlage für Haeffners Kürzungen und beinhaltete unter anderem eine vollständige Änderung des ursprünglichen Finales.

Joseph Martin Kraus: „Aeneas in Karthago“ Staatsoper Stuttgart 2006/ Martina Serafin als Dido/ Foto Schaefer

Um die monumentalen Proportionen des Werkes zu verstehen, muss die Oper zunächst perspektivisch betrachtet werden. Vorweg ist anzumerken, dass Aeneas über einen Zeitraum von fast einem Jahrzehnt konzipiert wurde. Kraus, ein begeisterter Bewunderer von Gluck und eine Nebenfigur des literarischen Sturm und Drang, bezog nicht nur Stilmerkmale dieser beiden Bewegungen ein, sondern auch die vielen Musikstile, denen er während seiner großen Europatournee 1782-1786 begegnet war. Aeneas muss also als zusammengesetzte Oper gesehen werden; eine Synthese, die mit keiner einzelnen Opernform jener Zeit zu vergleichen ist. Zweitens wurde die Arbeit als Mittel konzipiert, um die Stockholmer Öffentlichkeit mit den Bühnenmaschinen und Bühnenmöglichkeiten des neuen Opernhauses vertraut zu machen. Daher wurde absichtlich jede Art von Szenenwechsel und Spezialeffekt eingebaut; von heftigen Stürmen auf See bis hin zu Erdbeben, von magischen Grotten bis hin zu idyllischen Tempelszenen, von opulenten Palästen bis hin zu massigen Schlachten vor den Stadtmauern. Selbst nachdem die ursprüngliche Absicht der Oper keine Rolle mehr spielte, wurde keiner dieser Effekte aus dem Libretto herausgeschnitten, was die Schwierigkeiten bei der Inszenierung des Werkes noch verschärfte.

Joseph Martin Kraus: „Aeneas i Cartago“ – der Tenor Johnny Blanc sang den ersten Aeneas im 20. Jahrhundert, er war die Standardbesetzung jener Jahre in Stockholm, hier als Nerone/ Wiki

Die Musik spiegelt diese zahlreichen Szenen- und Stimmungsänderungen in der Vielzahl der in der Partitur enthaltenen Stile wider. Als Komponist ist Kraus sowohl einfallsreich als auch innovativ in der Kombination von Techniken und Stilen aus dem übrigen Europa mit seinem eigenen höchst originellen musikalischen Genie: Man begegnet den heftigen Tonverschiebungen und der Tonmalerei des Sturm und Drang, dem majestätischen französischen Chor, dem italienisch-wienerischen Stil von Haydn oder Mozart und der dramatischen Intensität von Gluck. Tatsächlich scheint der einzige fehlende Stil der des beliebten Singspiels zu sein. In gewisser Weise verleiht diese Verschmelzung der Arbeit ein zukunftsweisendes Gefühl und führt zu vielen fortschrittlichen Stilmerkmalen. Ein Beispiel dafür ist der Prolog, in dem die trojanischen Schiffe von Aeolus‘ Stürmen getroffen werden. Der Doppelchor wechselt kontinuierlich von den angeschlagenen Seeleuten zu den wilden Winden, während das Orchester (mit Piccoli, Holzbläsern, Blechbläsern und Streichern, einschließlich geteilter Bratschen, Violoncelli und Bässe) Tonfarben und Motive verwendet, die zuerst in der Ouvertüre zu hören waren. Es wird ein Hintergrund gemalt für diese gigantische Schlacht.

Zu Joseph Martin Kraus: Elisabeth Söderström war dreimal die Dido in den ersten Aufführungen der Oper „Aeneas in Carthago“ in moderner Zeit/ Foto Alchetron, das nützliche Portal für Information

Der größte Teil der Musik in der Partitur ist jedoch intimer konzipiert. Kraus vermeidet die langen konventionellen italienischen Opernarien mit ihrer umfangreichen Koloratur und Stimmdarstellung und ersetzt sie in den meisten Fällen durch einfache, emotionsgeladene, durchkomponierte Arien und Ensembles. Im Gegensatz zu den meisten Opern dieser Zeit verwendet Kraus ausschließlich begleitende Rezitative. Die Qualität variiert jedoch erheblich, von einfachen Saitenakkord-Interpunktionen à la Hasse bis hin zu komplizierten Accompagnati, bei denen die Unterscheidung zwischen Rezitativ, Arioso und Arie den Anforderungen der dramatischen Handlung untergeordnet ist. Nirgendwo wird dies deutlicher gezeigt als im vierten Akt, wo Aeneas versucht, den emotional labilen Pido von seiner eigenen inneren Qual zwischen Liebe und Pflicht zu überzeugen.

eine Kritik folgt, weil der Verla

Joseph Martin Kraus: „Aeneas i Cartago“ – das Buch von Jens Dufner ist eines der wenigen deutschsprachigen Standardwerke zu dieser Oper/ Peter Lang AG 2015/ ISBN-13: 978-3631647196/ 2015;, eine Kritik folgt – der Verlag sah sich lange Zeit ausserstande, ein Presseexemplar bereitzustellen …

In vielen Szenen wird das Rezitativ im Aeneas zu einem integralen Rahmen für die gesamte Szene, einer Grundlage, auf der ein kunstvolles Gebäude aufgebaut ist. Die formale Struktur und Unterscheidung zwischen Dialog und Lied ist für die Schaffung eines musikalischen Abbildes der laufenden Ereignisse von untergeordneter Bedeutung. Diese Auflösung formaler Parameter ist am auffälligsten im Finale des fünften Aktes, wo Dido, als sie Zeugin der trojanischen Flotte unter Segeln wird, sich vor einem schockierten Publikum von Karthagern das Leben nimmt. Dieses Rezitativ erweitert die Definition von Rezitativ mit seiner integralen Begleitung von Streichern und Bläsern bis an die Grenzen. In der Tat ist der Übergang in die Arie so reibungslos, dass er praktisch unbemerkt bleibt, wenn sich die Musik dem unvermeidlichen Höhepunkt von Didos Selbstmord nähert, wobei letzterer musikalisch durch eine „unheimlichen Dissonanz“ dargestellt wird, die eine bemerkenswerte Ähnlichkeit mit dem Akkord zu Beginn des Finales von Beethovens neunter Sinfonie aufweist. Dieses überraschend fortschrittliche und emotionale Finale mit seinem romantischen Tonfall und Gefühl ist weit entfernt vom konventionelleren Finalchor oder dem lieto fine. Es ist ein adäquater Zenit in einer Oper mit vielen musikalischen Höhepunkten.

Es gibt jedoch ein Problem. Eine der größten musikwissenschaftlichen Fragen zum Aeneas ist, ob Kraus seine Oper tatsächlich fertiggestellt hat. Obwohl die Seiten, die ursprünglich Kraus‘ Finale enthielten, aus der Partitur herausgetrennt wurden, zeigen andere Revisionen von Haeffner im fünften Akt, dass Kraus‘ Nachfolger, weit davon entfernt, der unbeholfene Mann fürs Grobe zu sein, nur wenige tatsächliche Änderungen vorgenommen und die Musik mit großer Sensibilität behandelt hat.

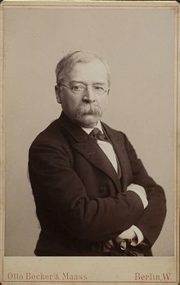

Der Autor: Bertil H. van Boer/ Discogs/ Wikipedia hat weitere biographische Informationen über den renommierten Forscher und Musikwissenschatler.

Es kann jedoch gezeigt werden, dass die Oper ein Werk von monumentalen Ausmaßen ist; ein Bühnenstück, das sowohl die bestmögliche Zusammenarbeit von Komponist, Librettist, Bühnenbildner usw. verkörpert als auch die Philosophie hinter der gustavianischen Oper symbolisiert. Es ist ein Gesamtkunstwerk, wenn auch nicht im wagnerischen Sinne, wo ein Einzelner für jeden Aspekt verantwortlich ist. Der Begriff definiert vielmehr eine Arbeit, die als enge Zusammenarbeit vieler Künstler konzipiert wurde, welche für alle Teile der Produktion verantwortlich sind: Text, Musik, Tanz, Bühnenbild und Rollenbesetzung. Wenn Aeneas unter diesen Aspekten zu betrachten ist, erscheint es notwendig, eine ungeschnittene Fassung in voller Länge zu produzieren. Mit dieser Rekonstruktion ist die Möglichkeit einer Wiederbelebung dieser Essenz der gustavianischen Oper realisierbar geworden. Bertil H. van Boer/ Übersetzung Daniel Hauser

Den Artikel des eminenten Musikwissenschaftlers Bertil H. van Boer übernahmen wir in unserer eigenen Übersetzung aus dem Englischen und mit großem Dank an den Autor aus den „Publikationen der Kgl. Schwedischen Musikakademie N. 45, 1984“ aus Anlass des Symposiums zu „Kraus und das Gustavianische Stockholm“, das im selben Jahr in eben Stockholm in Zusammenarbeit mit der Dresdner Semperoper stattfand. Proserpin von Kraus wurde im Schlosstheater von Drottningholm aufgeführt; im alten Opernhaus gab es Gustaf Wasa von Naumann konmzertant, wonach bei Virgin/EMI auch eine CD-Aufnahme erschien. Zu einer avisierten Aufführung von Kraus´Aeneas i Cartago kam bis es bedauerlicherweise bis heute nicht, wenngleich Naxos daran sehr interessiert war und die meisten musikalischen Dokumente von Kraus im Katalog hat, darunter auch die Ballettmusiken aus der Oper. Ein weiterer Artikel beschäftigt sich mit den Naxos-Aufnahmen zu Kraus. G. H.

Wir danke im Besonderen Bertil van Boer (dem langjährigen Forscher und Champion für die Gustavianische Oper) für seine spontane Liebenswürdigkeit und Großzügigkeit, aber auch dem deutschen Fachmann für Kraus, Jens Dufner. Weiter halfen bei der Vorbereitung Klaus Pietschmann, Frederik Wetterquist (Präsident der Kgl. Musikakademie), Kar-Erik Norrman und viele mehr. Danke an alle. Abbildung oben: „Aeneas bei Dido“ von Guerrin/ Louvre/ Wikipedia. G. H.

Eine vollständige Auflistung der bisherigen Beiträge findet sich auf dieser Serie hier.

Das Primo Libro, veröffentlicht in Venedig 1587, komponierte Monteverdi mit 19 Jahren als das dritte Werk seines Schaffens. Bereits hier sind Liebe und Tod als die zentralen Themen der Monteverdischen Musik in Licht- und Schatten-Stimmungen angelegt. Weltersteinspielungen sind „Fuggi cor“ und „Se d’un angel“. Wunderbar schwebende Klänge und reizvolle Echo-Wirkungen vernimmt man im Secondo Libro, welches sich der Liebe und Natur widmet und das der Komponist im Alter von 22 Jahren veröffentlichte. 1592 erschien das Terzo Libro, gewidmet dem Duca di Mantova und der erste durchschlagende Erfolg des Schöpfers. Mit seinen deklamatorischen und auch dissonanten Passagen hebt es sich deutlich von seinen Vorgängern ab. Besonders in „Vattene pur, crudel“ und „Vivrò fra i miei tormenti“ wird das offenbar. Expressivität und Pathos prägen das Quarto Libro mit seinen erotischen Affekten und schmerzlichen Abschieden. Das Quinto Libro von 1605 führt den expressiven Stil des vorherigen weiter und stellt das unglückliche Paar Dorinda/Silvio in den Mittelpunkt. Erst neun Jahre später erschien der nächste Band, der als definitiver Beitrag des Komponisten zum stile antico galt. Er enthält zwei meisterhafte Werke – die „Sestina“, Monteverdis Würdigung für seine 1607 verstorbene Frau, und das „Lamento d’Arianna“ als polyphone Transkription seiner berühmten Opernszene. Das Settimo Libro von 1619 betitelte der Komponist Concerto, denn hier werden die Stimmen vom Basso continuo, welches bereits in der einleitenden Symphonia zu vernehmen ist, begleitet. Beispiele von Monteverdis größten Schöpfungen finden sich im Libro ottavo mit den Madrigali guerrieri et amorosi, welche in dieser Ausgabe erstmals in ihrem Original und ungekürzt präsentiert werden und gleichfalls mit instrumentaler Begleitung erklingen. Interpoliert sind Sinfonien und Tänze von Monteverdis Zeitgenossen Biagio Marini (1694 – 1663). Dessen Sinfonia prima á 3 leitet das posthum veröffentlichte Libro nono ein, welches eines der Meisterwerke des Komponisten enthält –

Das Primo Libro, veröffentlicht in Venedig 1587, komponierte Monteverdi mit 19 Jahren als das dritte Werk seines Schaffens. Bereits hier sind Liebe und Tod als die zentralen Themen der Monteverdischen Musik in Licht- und Schatten-Stimmungen angelegt. Weltersteinspielungen sind „Fuggi cor“ und „Se d’un angel“. Wunderbar schwebende Klänge und reizvolle Echo-Wirkungen vernimmt man im Secondo Libro, welches sich der Liebe und Natur widmet und das der Komponist im Alter von 22 Jahren veröffentlichte. 1592 erschien das Terzo Libro, gewidmet dem Duca di Mantova und der erste durchschlagende Erfolg des Schöpfers. Mit seinen deklamatorischen und auch dissonanten Passagen hebt es sich deutlich von seinen Vorgängern ab. Besonders in „Vattene pur, crudel“ und „Vivrò fra i miei tormenti“ wird das offenbar. Expressivität und Pathos prägen das Quarto Libro mit seinen erotischen Affekten und schmerzlichen Abschieden. Das Quinto Libro von 1605 führt den expressiven Stil des vorherigen weiter und stellt das unglückliche Paar Dorinda/Silvio in den Mittelpunkt. Erst neun Jahre später erschien der nächste Band, der als definitiver Beitrag des Komponisten zum stile antico galt. Er enthält zwei meisterhafte Werke – die „Sestina“, Monteverdis Würdigung für seine 1607 verstorbene Frau, und das „Lamento d’Arianna“ als polyphone Transkription seiner berühmten Opernszene. Das Settimo Libro von 1619 betitelte der Komponist Concerto, denn hier werden die Stimmen vom Basso continuo, welches bereits in der einleitenden Symphonia zu vernehmen ist, begleitet. Beispiele von Monteverdis größten Schöpfungen finden sich im Libro ottavo mit den Madrigali guerrieri et amorosi, welche in dieser Ausgabe erstmals in ihrem Original und ungekürzt präsentiert werden und gleichfalls mit instrumentaler Begleitung erklingen. Interpoliert sind Sinfonien und Tänze von Monteverdis Zeitgenossen Biagio Marini (1694 – 1663). Dessen Sinfonia prima á 3 leitet das posthum veröffentlichte Libro nono ein, welches eines der Meisterwerke des Komponisten enthält –

Eine Vorschau auf den aus bekannten Gründen noch nicht verwirklichten neuen Ring gibt es mit dem Regisseur

Eine Vorschau auf den aus bekannten Gründen noch nicht verwirklichten neuen Ring gibt es mit dem Regisseur

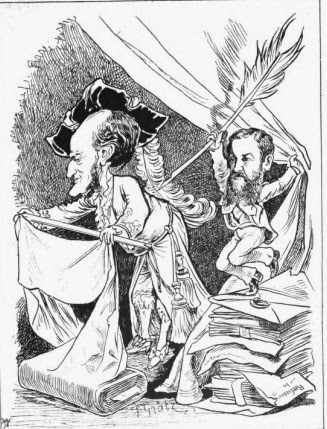

Es scheint, als ob man Saint-Saëns bewusst ins Messer laufen ließ. Zweimal hatte man ihm den Prix de Rom verwehrt. Einmal war er zu jung, einmal zu alt. Auber soll sich für Saint-Saens eingesetzt haben, so dass ihm Léon Carvalho, Direktor des Théatre-Lyrique, 1864 einen Stoff von

Es scheint, als ob man Saint-Saëns bewusst ins Messer laufen ließ. Zweimal hatte man ihm den Prix de Rom verwehrt. Einmal war er zu jung, einmal zu alt. Auber soll sich für Saint-Saens eingesetzt haben, so dass ihm Léon Carvalho, Direktor des Théatre-Lyrique, 1864 einen Stoff von

Dass Bargiels Musik durchaus hörenswert und auch aufführungswürdig ist, belegen die genannten Produktionen durchaus. Es ist freilich ein

Dass Bargiels Musik durchaus hörenswert und auch aufführungswürdig ist, belegen die genannten Produktionen durchaus. Es ist freilich ein