.

Durch Zufall grub ich in den Tiefen von youtube nach weiterer Musik von Smareglias Zeitgenossen, dessen Vasallo di Shigeth wir kürzlich bei operaloung.de vorgestellt hatten. Und ich stieß auf Amilcare Ponchielli und seine Promessi sposi in einer mir bislang unbekannten Video-Aufzeichnung aus Mailand 2015 unter der Leitung des Dirigenten Marco Pace. Junge Sänger („Alle nicht von hier“, würden die Italiener im Publikum gesagt haben) kämpften sich couragiert und in Teilen sogar eindrucksvoll durch den szenischen Abend am Konservatorium Mailand (Baek-Min Ah, Kim Hyuksoo, Tian Hao, Victor Sporyshev, Olivia Antoshkina, Caterina Pisa, Kim Chiyong, Pasquale Conticelli; Orchestra e Coro del Conservatorio „G. Verdi“ di Milano in der Regie von Sonia Grandis und wie erwähnt unter der Leitung von Marco Pace). Zumindest zwei Beteiligte halten die Ehre der Opernnation Italien hoch, wobei die beiden Damen wirklich anerkennenswert singen.

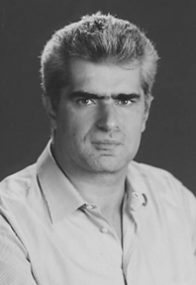

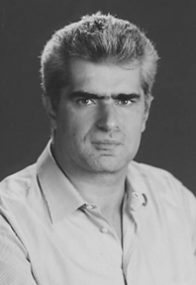

Der Komponist Amilcare Ponchielli/Wikipedia

Dies beiseite war ich ganz aufgeregt, nun endlich diese Oper, die ich schon lange en suite hören wollte, endlich in so gutem Sound und in mehr als passabler vokaler Wiedergabe erleben zu können. Denn die einzige kommerzielle (Live-)Aufnahme bei Bongiovanni war mir durch die Teilnahme des Protegés des Dirigenten Silvano Frontalini, Natalia Margarit, so verleidet, dass ich mich nach einem ersten erschreckten Eindruck nicht mehr zu weiterem Anhören traute. Der blutende Torso, den Magda Olivero und Giuseppe Campora nebst Partnern bei GOP/Bongiovanni bei einem Konzert in San Remo 1973 in Kombination mit Petrellas Ausflug zu Manzoni vorstellen hat eher flüchtige Bedeutung, zumal die Diva wohl nicht die ängstlich-keusche Lucia mit ihren Dauerglottis zum Leben erweckt: ein Kuriosum nur und eine Pioniertat gewiss. Die Verlobten Manzonis adé also? Bis zu meinem Fund bei youtube (ein Hoch auf diese Platform, wo man Ungeahntes findet).

.

Mit dem Booklet und dem Libretto der geschmähten Bongiovanni-Ausgabe in der Hand (die sich bemerkenswerter Weise auch online in der von mir so beschwärmten Naxos Music Library neben unendlich vielen klassischen Aufnahmen anderen findet) gab ich mich ich mich also der erwähnten Videoaufnahme aus hin, die ich zuvor in palatables Audio-only umgewandelt hatte, die Lautsprecher voll aufgedreht.

.

Italiens legendärer Dichter Alessandro Mazzoni auf einem Gemälde von Francesco Hayes, der auch das oben abgebildete Bild malte/ Wikipedia

Gewiss, I promessi sposi sind kein rauschvoller Opern-Schinken wie die Gioconda. Und das Libretto scheint noch viel alberner als das des Trovatore und der meisten Opern aus der Zeit. Das Ganze ist eher ein Versuchslabor für Kommendes, aber die finali sind eine Wucht. Zwei große Soloszenen des Tenors und des Baritons beeindrucken zudem. Und diese später so wirksame Eigenart Ponchiellis, aus dem Stand zu machtvollen Chortableaus mit sich steigernder Dynamik zu finden (Finale Akt 1 der Gioconda zum Beispiel) bemerkt man bereits hier. Mir will scheinen, dass Marco Pace in seiner „Edizione originale” im Gegensatz zu der schrappigen und außerordentlich unfreundlichen BG-Einspielung aus der Ukraine gewinnende Änderungen vorgenommen hat. In toto überwiegen der Genuss und die Freude, dieses Frühwerk eines wichtigen Komponisten der Verdi-Zeit einmal richtig kennenzulernen. Daher im Folgenden ein Opernführer zu dieser (meiner) Wieder-Entdeckung.

.

Alessandro Manzoni zählt in Italien zu den großen Schriftstellern und wurde von seinen Zeitgenossen, darunter auch Verdi (der für dessen Begräbnis ein Requiem mit Beiträgen vieler berühmter Kollegen organisierte), wie ein Halbgott verehrt Heute beruht sein Ruhm fast ausschließlich auf seinem Roman I promessi sposi, dessen Erstausgabe 1827 erschien und der die Geschichte zweier Liebenden, Renzo und Lucia, angesichts von brutalen Übergriffen des mächtigen Don Rodrigo, von verfolgter Unschuld und der Pest in der Lombardei ausbreitet. Oft haben italienische Komponisten (und nicht nur diese) diese Vorlage in Musik umgesetzt. Vor Petrella und Ponchielli, den renommiertesten, hatte sich daran bereits im Entstehungsjahr ein anonymer Autor in Form eines Singspiels versucht, dann folgte 1830 Luigi Bordes (1815 – 1866) auf ein Libretto von Giuseppe Ceccherini, der auch Donizetti (Emilia di Liverpool), Luigi Mosca, Luigi Ricci, Pietro Raimondi und andere mit Texten belieferte. Danach gab es die Version von Piero Bresciani (1806 – ?) für den Karneval in Parma, und auch diese Fassung ist textlich mit ihren Freiheiten so absurd wie die erste. Der dritte wurde dann im Januar 1834 am römischen Teatro Valle Luigi Gervasi (1804 – ?) zum Libretto von Bidero und mit so bekannten Sängern wie Fanny Tacchinardi Persiani (Donizettis Lucie in Paris) oder Antonio Poggi gegeben – aber dennoch ohne Erfolg, Man muss auch zwei Ballette anmerken: I promessi sposi ossiano le nozze frastornate von Giacomo Piglia in Modena 1833 und das von Salvatore Taglioni (* 1789 in Palermo; † 1868 in Neapel; italienischer Ballett-Tänzer und Choreograf)1836. 1840 erfolgte die letzte Ausgabe der Manzoni-Vorlage, die in mehreren Opern-Umsetzungen resultierte. In Kopenhagen (!) gab man 1849 eine «Opern- Komödie“, Die Hochzeit am Corner See, von Franz Joseph Gläser zum Text von Hans Christian Andersen – diese Version hatte wie die bisherigen auch nur den ersten Teil des Romans als Vorlage.

Ponchiellis „I promessi sposi“: Handlungsort ist der Lago di Lecco in der oberitalienischen Lombardei/anonym

Von all diesen Versuchen unbeirrt (oder vielleicht auch derer ignorant) kam nun die Reihe an den 21jährigen Musiker aus Cremona, Amilcare Ponchielli, der als sein Erstlingswerk ausgerecht dieses schwierige Material wählte, dazu noch auf ein Libretto seiner (anonym gebliebenen) Freunde mit eigenen Zutaten. Und es waren in der Folge stets eben diese, das herbe Kritik auslöste. 1856 konnte er – von regionalem Mäzenatentum getragen – das Cremoneser Teatro Concordia zur Aufführung seiner Oper I promessi sposi überreden, aber die längerfristigen Auspizien standen schlecht, denn die Oper wurde als letzte der Saison im späten August gegeben. Mit einer sehr passablen Besetzung wurde das Werk aufgeführt, hatte immerhin 15 (oder 16) Vorstellungen und verschwand dann. Zwar hatte die Stadt aus verständlichen Gründen patriotisch gejubelt, aber in der Folge blieben die Noten in der Schublade. Dennoch – mindestens vier angesehene italienische Musikzeitschriften hatten wohlwollend darüber berichtet und die solide kompositorische Grundlage der Musik angemerkt – das Libretto aber wurde in den Boden vernichtet. Und die Oper nicht mehr aufgeführt.

Ponchiellis „I promessi sposi“: Der Dirigent Marco Pace erstellte die „Edizione originale“ für seine Aufführung in Mailand 2015/Walter Beloch Artists

Natürlich war Ponchielli über diesen mangelnden Erfolg nach einem ersten, lokalen Triumpf deprimiert, gab aber nicht auf und komponierte fleißig – und erfolglos – weiter: Bertrando 1858 (als Lina umgearbeitet 1877), Roderigo Re dei Goti 1863 und anderes. Angesichts seiner finanziellen Misere musste er sich eine Arbeit suchen und nahm den Posten eines Leiters der lokalen Blas-Kapelle in Cremona an. Ein weiterer Tiefschlag war das sicher auch politisch motivierte Übergehen seiner Bewerbung für einen Lehrposten am Mailänder Konservatorium zugunsten von Frano Facio, Komponisten-Kollege und Freund Arrigo Boitos, dem Drahtzieher in musikalischen Zirkeln und nach einer kurzen Laufbahn als Bariton späterer Komponist und Librettist für Verdi. In der Zwischenzeit hatten sich wieder einige an Manzonis Roman versucht, darunter Andrea Traventi (1825 – 1881)1858 am römischen Teatro Argentina. Elf Jahre später, 1869, aber konzentrierte sich das allgemeine Interesse auf die I promessi sposi des jungen Errico Petrella, dessen Libretto von Antonio Ghislanzoni die Handlung an ihrem Originalschauplatz und nun auch Aufführungsort Lecco spielen ließ. Erstmals folgt die Opernhandlung auch dem Roman Manzonis akribisch. Die Oper Petrellas war ein ungeheurer Erfolg, vor allem wegen des bukolischen Hintergrunds des Bauernambientes, aber auch wegen einiger zugkräftige Nummern wie Lucias Abschieds-Romanze „O mia stanzetta“ und des nostalgisches Quartetts am Ende von Akt 2. Petrellas Oper wurde zum sensationellen Erfolg, namentlich in der Lombardei, und angeblich war der alte Manzoni selber zur Premiere gekommen.

Ponchellis „I promessu sposi“: Augusto Brogi war der Pater Cristoforo der revidierten Erstaufführung/ Sammlung Koller

Das war natürlich mehr als ein Stachel im Fleische des armen Ponchielli, der so lange auf Anerkennung und auf Wiederaufführung seiner eigenen Promessi sposi gewartet hatte. Er erkannte selber, dass etwas mit dem Libretto geschehen müsste und bat den Konservatoriums-Professor für Dichtkunst, Emilio Praga, um Überarbeitung. Praga war ein berühmter Mann in Mailand und einer der Protagonisten der Scapigliatura-Bewegung, jener Vereinigung progressiver Maler, Dichter und Musiker im Bemühen um realistischere Sujets der Gegenwart. Die Neufassung des {nominal anonym bleibenden) Librettos veränderte drastisch die Darbietung und nahm sich besonders der holperigen Reime an. Praga straffte die Handlung, fügte eine neue Arie für den Pater Cristoforo hinzu (»AI tuo trono, o sommo iddio“), fügte neue Personen ein (Mutter Agnese und einen Kardinal), dämpfte die allzu brutale Geilheit des Don Rodrigo, erweiterte den Part der ohnehin überflüssigen Signora di Monza. Die nun besonders wirkungsvolle Szene des Pest-Lazaretts im vierten Akt wurde wohl neu konzipiert. Seitens der Musik gab es ebenfalls völlig neue Instrumentierungen, die Zeugnis ablegen von der Entwicklung der Musikströmung der Zeit und von Ponchieliis wachsender Meisterschaft.

Ponchiellis „I promessi sposi“: Teresa Brambilla, später Ponchiellis Frau, war die Lucia der revidierten Fassung 1872/Wikipedia

So überarbeitet gingen die Promessi sposi zum zweiten Mal über die Bretter, diesmal am renommierten Teatro Dal Verme in Mailand, neben der Scala das führende Haus in Italien. Und die Besetzung konnte sich hören lassen: Teresina Brambilla (die Ponchielli später heiratete) als Lucia, Eufemia Bariani Dini, Marcello Junca, der alleits gelobte Tenor Pietro Fabbri als Renzo sowie Augusto Brogi als Rodrigo und andere mehr sorgten unter Raffaele Kuon für einen grandiosen Erfolg am 4. Dezember 1872.

Natürlich merkten auch die Kritiker die Idosynkrasien des Werkes an, das unter dem Einfluss eines Donlzetti und Bellini begonnen und in der Folge eines mittleren Verdi und (eben auch dies!) eines Wagners vollendet worden war. Gelobt wurden die meisterhafte Instrumentierung, das Gespür für die Situationen, der sinfonische Ansatz in manchen Momenten, die organisch fließende Deklamation und die Unverstelltheit der Artikulation im Einklang mit der Handlung.

Das Libretto wurde nach wie vor kritisiert. Mit Recht, wenn man es heute nachliest. Und manches ist stilistisch so absurd altmodisch und rückwärts gewandt (vor allem die Kadenzen und Begleitungen von Arien), dass man meint, die falsche Oper zu hören. Dennoch – wie bei Verdis Überarbeitungen hatte das Werk sehr gewonnen und zeigt in seinen besten Momenten die musikalische Phantasie und Eigenständigkeit, wie man sie wenig später in der Gioconda (1876; eher noch als in den Lituani, 1874) findet.

Ponchielli: „I promessi sposi“/Szene Mailand 2015/Konservatorium Mailand/ youtube

Erwähnen muss man da die beiden finali im zweiten und dritten Akt, die wirklich fabelhaft gestrickte Szene der Signora di Monza im zweiten im Duett mit Lucia und dem kontrapunktisch eingesetzten Chor der Bravi im Hintergrund, die ebenfalls gutgebauten Ouvertüre voller verschiedener Themen aus der Oper und natürlich die nachgeschriebene Lazarett-Szene im vierten Akt mit ihrer atmosphärischen Einleitung und dem großangelegten Ensemble vor dem erhebenden Finale,

Trotz des Erfolges lief die Oper nur für vier Vorstellungen im Dezember 1872, weil sie mit dem Ende der Opernsaison am Teatro Verme zusammenfiel. 1873 wurden die Promessi sposi wiederaufgenommen und liefen mit einer neuen Besetzung für weitere 20 Abende. Zwischen 1873; und 1897 gab es mehr als 70 Aufführungen, die späteren dann in England. Nur wenige andere ausländische Häuser spielten das Werk, darunter Bukarest und Barcelona. Die letzten gab es in Glasgow 1931 und in Sanremo, als dort zum 100. Todestag Manzonis 1973 Magda Olivero und Kollegen Auschnitte aus den Titeln von Petrella und Ponchielli vorstellten (was auf einer alten LP/CD von GOP/Bongiovanni vorliegt und überhaupt keinen Eindruck von den Werken vermittelt). 2015 nun die szenische Aufführung mit Studenten des Mailänder Konservatoriums (youtube). Wie stets muss man die Äpfel im Korb nehmen, wie sie kommen, mit Flecken und ohne. Einmal mehr können wir aber erleben, wie reich die Opernszene abseits der ausgetretenen Pfade ist. Geerd Heinsen

(Zum Vergleich: Die alte RAI-Aufnahme der Petrello-Version (1950) mit dem Debüt der entzückenden Marcella Pobbe ist von dem Opernliebhaber und Champion namentlich für istrische Komponisten, Roberto Job, technisch hervorragend aufgefrischt und nun endlich durchaus hörbar bei youtube ins Netz gestellt worden, immer noch die einzige Aufnahme dieser Manzoni-Version von Errico Petrella. Weitere Informationen zu Ponchiellis Oper bieten Colombinis „L’Opera Italiana“ von 1900, der wie stets unersetzliche Grove und in diesem Fall der detaillierte Aufsatz von Franco Battaglia in der zweisprachigen, aber nicht deutschen, Beilage bei Bongiovanni, GB 2356/57.)

Eine vollständige Auflistung der bisherigen Beiträge findet sich auf dieser Serie hier.

Über die Musik Wagners wird wenig gesagt, was wohl der Gattung Roman geschuldet ist, der Verzicht auf eine chronologische Gliederung und auf die strenge Bindung an einen einzigen Romanhelden, nämlich Levi, bringen Abwechslung, aber auch eine gewisse Unruhe in das Werk.

Über die Musik Wagners wird wenig gesagt, was wohl der Gattung Roman geschuldet ist, der Verzicht auf eine chronologische Gliederung und auf die strenge Bindung an einen einzigen Romanhelden, nämlich Levi, bringen Abwechslung, aber auch eine gewisse Unruhe in das Werk.

Und vorher die DVD zur Aufführung 2015: Peter P. Pachl

Und vorher die DVD zur Aufführung 2015: Peter P. Pachl

Von der um ein halbes Jahr verschobenen und schließlich im September 2020 in Graz herausgekommenen Produktion liegt nun der Mitschnitt vor (2 CD

Von der um ein halbes Jahr verschobenen und schließlich im September 2020 in Graz herausgekommenen Produktion liegt nun der Mitschnitt vor (2 CD

Den umgekehrten Weg schlägt eine Veröffentlichung

Den umgekehrten Weg schlägt eine Veröffentlichung  Gut drei Zentimeter dick ist die Klappbox.

Gut drei Zentimeter dick ist die Klappbox.