.

Über die Hintergründe zur Oper von Pierre-Louis Dietschs Oper Le Vaisseau fantôme führten ist hier an derer Stelle bereits berichtet worden – die Herren Dratwicki und Roesler taten dies im Programmheft zur konzertanten deutschen Erstaufführung im Juni 2013 im Konzerthaus, und ihre Texte finden sich bei der Vergessenen Oper.

Bereits im Vorfeld gab es zwei Aufführungen des Werkes in Versailles und Wien durch Marc Minkowski, der ebendort den Dietsch und die Urfassung des Fliegenden Holländers von 1841 auch für naive einspielte, konzertant mitgeschnitten. Und nach dem packenden Abend in Berlin muss ich sagen, dass es ein Jammer ist, dass eben dieser Abend nicht für eine CD gewählt wurde – die Solisten in Berlin waren einfach alle besser und zufriedenstellender. Da beginnt mit Enrique Mazzolas stürmischer,. werkgerechterer Leitung und vor allem mit dem wirklich fabelhaften Orchester der Deutschen Oper, eben ein hochrangiges Opernorchester und kein Mehrzweckkörper wie Minkowskis Musiciens du Louvre Grenoble, und auch der dortige Chor aus Lettland war dem schlagkräftigen, sonoren Chor der deutschen Oper weit unterlegen. Mazzola holte einfach alles aus der Musik heraus, die dann plötzlich nicht epigonal und billig klang. Man hörte gewiss viel Donizetti (Lucie de lammermoor und andere Werke hatten gerade in Paris Karriere gemacht), man hörte auch Barockes von Lully, aber man hörte eben auch Verdi, man hörte Rigoletto, Traviata und ganz sicher vieles aus dem Umkreis, dazu Boieldieus Dame blanche merhfach – ein bunter Reigen von Bekanntem in einem Strauss des Eigenen. Namentlich auch die zahlreichen Chöre ließen auf Dietschs Kirchentätigkeit rückschließen.

Die stimmliche Besetzung ließ keine Wünsche offen – so stringent hab ich außer beim Attila darauf selten eine Oper gehört. Vor allem die zentrale Partie der Minna (später Senta) war im Gegensatz zu Minkowski exakt mit einem durchsetzungsfreudigen und hellem Sopran besetz. Die originale Laure Cinti-Damore war ein solche heller Sopran gewesen und sang die Marguérite in den Huguenots, kein mulschiger, dunkler und sehr unidiomatischer wie der von Sally Mathews in Wien und Versailles und leider auch auf der CD bei naive. Laura Aikin machte als Minna (später Senta) ihre Sache toll, ich hätte nicht gedacht, dass sie soviel power aufbieten kann, um die wirklich höllische Soloszene und das Duett im 3. Akt zu meistern. Ich klatschte mir die Hände wund. Der junge Josef Wagner war als Troil (Holländer) ein absoluter Gewinn, wunderbares Material, gutes Technik und eine sonore, herrliche Stimme – das wird was. Yosep Kang überraschte mit hellen, fast heldischen Töne als Erik mit guter Stimmführung, Magnus, Scriften (eingeschobene Charaktere, die nicht bei Wagner vorkommen) waren mit Jean-Francois Borras und Seth Carico bestens vertreten. Und über Papa Barlow (Daland) freute ich mich besonders, denn ich liebe den eleganten Nicholas Cavallier sehr und erinnere mich an viele Abende mit ihm in Frankreich – ein wirklich guter und zudem idiomatischer Sänger. Aber die anderen (einschlißlich des Chores) brauchten sich sprachlich nicht verstecken – die Diktion war wirklich impeccable. So also erlebte man einen fast rauschhaften Opernabend im Konzert, eine Fülle an musikalischen und musikhistorischen Informationen – das hört man nicht oft. Zum Wagner-Jahr hatte sich die Deutsche Oper (neben dem nicht ganz so urigen Ur-Holländer 1841) wirklich was gegönnt, bravo! Geerd Heinsen#+.

.

.

Zum Werk: Als Richard Wagner am 17. September 1839 in Paris ankommt, widmet er sich einer einzigen Aufgabe: ein Werk für die Opéra zu schreiben. Das wäre – so dachte er – Start und zugleich Erfolgsgarantie für seine Karriere als Opernkomponist, ist doch Frankreichs Hauptstadt für einen Opernkomponisten der Tempel, in dem die Werke für die Nachwelt aufgehoben werden. In diesen 40er-Jahren haben sich die Muster von Meyerbeer und Halévy fest verankert als ästhetisches Modell, das den Eklektizismus feiert [auf der Mitte zwischen französischer Deklamation und italienischer Virtuosität], und Donizetti regiert als Meister auf allen Bühnen in Paris [Anna Bolena triumphiert im Théâtre-Italien, La favorite in der Opéra, La Fille de Régiment in der Opéra-Comique und Lucie de Lammermoor – in Französisch – im Odéon]. In dieser Umgebung vollendet Wagner Rienzi und nimmt – angeregt durch die Lektüre einer Novelle von Heinrich Heine, die er 1838 in Riga entdeckt hatte – die Komposition des Fliegenden Holländer in Angriff. Man weiß heute, dass zwei Chöre und die berühmte Ballade der Senta einige Monate vor dem eigentlichen Beginn der Arbeit am Holländer komponiert wurden. Aber es ist ganz klar, dass die Partitur in ihrer Gesamtheit an Paris gerichtet ist. Leider wird Léon Pillet, der gerade im Sommer 1840 auf den Posten des Direktors der Opéra kam, die Hoffnungen Wagners gleich zunichte machen. Ganz darauf bedacht, alles richtig zu machen, hat er vielleicht eine Zeitlang daran gedacht, den jungen Komponisten mit einem der „Akte“ zu beauftragen, den laut Pflichtenheft ein ausländischer Komponist schreiben durfte, doch hat er diese Zusage schnell zurückgezogen und ihm nur vorgeschlagen, die „Idee“ zu kaufen, die er ansprechend fand. Weil er dringend Geld benötigte, verkauft Wagner am 2. Juli 1841 der neuen Direktion der Opéra seinen Stoff. Genau handelte es sich um die Zusammenfassung eines Librettos nach der Legende des Fliegenden Holländer in gebrochenem Französisch. Man liest gelegentlich, Wagner habe die Idee zu dem Libretto während der stürmischen Fahrt gewonnen, die ihn nach Frankreich brachte. Einige Monate zuvor hatte er diese gleiche Zusammenfassung [die vielleicht mit der Hilfe von Heinrich Heine entstand] dem Librettisten Eugène Scribe gezeigt, in der Hoffnung, seine Unterstützung zu gewinnen, doch daraus wurde nichts.

.

Le Vaisseau fantôme ou Le maudit des mers von Pierre-Louis Dietsch: Bald nachdem die Wagnersche Zusammenfassung im Sommer 1841 in die Hände von Paul Foucher und Henri Révoil gelangt war, nahm sie die Form eines französischen Librettos an, das jedoch mit neuen Quellen angereichert wurde: The Pirate von Walter Scott, Schriften von James Fennimore Cooper und vor allem The Phantom Ship von Frederick Marryat [das 1839 unter dem Titel Vaisseau fantôme ins Französische übertragen worden war]. Nachdem das Libretto durch Foucher in Verse gefasst war, wurde es dem Komponisten Pierre-Louis Dietsch übergeben. Die verpasste Gelegenheit eines Auftretens von Richard Wagner auf der Pariser Opernbühne [die erste einer langen Reihe] führte also zu zwei unterschiedlichen Werken: Le Vaisseau fantôme von Dietsch, uraufgeführt an der Pariser Opéra am 9. November 1842, und Der fliegende Holländer uraufgeführt in Dresden am 2. Januar 1843.

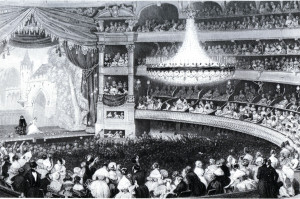

Saal des Théâtre Italien, ca 1840/Wikipedia

Dass Dietsch Wagner vorgezogen wurde beim Auftrag der französischen Oper, ist vor allem der großen Freundschaft zwischen ihm und Léon Pillet geschuldet. Als dieser für den Posten des Direktors der Académie royale de musique nominiert wurde, folgte Dietsch – bis dahin Kontrabassist im Orchester des Théâtre-Italien – unmittelbar Halévy als Chordirektor an der Opéra. Der Protégé des Direktors ist jedoch kein unbeschriebenes Blatt: Auch wenn er das Conservatoire durchlief [er studierte Komposition bei Rejcha und erhielt das Diplom „premier prix“ für Kontrabass 1830], handelt es sich um einen Schüler von Alexandre Choron, dessen Tradition er nun weiterführte. Als Kapellmeister von Saint-Eustache in den 1830er-Jahren und Kirchenkomponist veröffentlichte er – ein Jahr vor der Uraufführung des Vaisseau fantôme – sein „Répertoire des maîtrises et chapelles“ [„Sammlung für Kantoreien und Kirchenchöre“], worin er diese Tradition festschreibt, was Anfang der 1850er-Jahre dazu führt, dass er zusammen mit Niedermeyer eine Kirchenmusikschule gründet. Die Pariser Kritiker würdigen die Meisterschaft des Komponisten des Vaisseau fantôme. Die „Revue et gazette musicale“ vom 13. November 1842 notiert, dass „die Musik von Herrn Dietsch von Gelehrsamkeit und Fachkenntnis geprägt ist; sie hat den Duft der Vornehmheit, des guten Geschmacks, der Anmut und es fehlt ihr nicht an kräftig angerührten Farben. Die melancholischen und duftigen Kantilenen vermischen sich mit kraftvollen Chören.“ „Le Ménestrel“ findet seinerseits, dass „Herr Dietsch […] sich seiner Aufgabe mit Talent entledigt und sein musikalisches Fachgebiet nicht verfehlt hat. Die Instrumentation ist umfangreich und seine Melodien haben eine leichte religiöse Färbung, was den ernsten Situationen des Librettos entspricht.“

Wenn einige Zeitgenossen Dietschs einen „gräulichen“ Ton bemängeln, der das ganze Werk durchzieht – das alles in allem nur eine Stunde und 40 Minuten dauert, denn es sollte einem „großen romantischen Ballett“ vorangestellt werden –, so wird der heutige Zuhörer gerade den einheitlichen Ton zu schätzen wissen, den man sonst so selten in der französischen Oper findet. Man sollte also den damaligen „Meyerbeerismus“ nicht unterschätzen, der Kontraste forderte und der Liebesduette und Trinklieder oder beunruhigende Vorspiele und ländliche Tanzszenen nebeneinanderstellte. Ohne zu übertreiben, aber in der Art Donizettis, konstruierte Dietsch den Großteil der Musik als abgeschlossene Nummern, Konzertstücke, in denen lebhafte Cabaletten auf gemessene Cantabiles folgten [besonders die Duette der Minna mit Magnus und Troïl]. Der Höhepunkt dieser italienischen Machart ist in der Arie der Minna [Gebet und Polonaise] erreicht, wo die typisch französischen Harfenklänge im Cantabile mit den flinken Rhythmen der Stretta kontrastieren. Der poetische Höhepunkt ist ohne Zweifel der Beginn des zweiten Aktes, wo Troïl seine Not in einem musikalischen Stil ausdrückt, der schon den frühen Verdi ankündigt.

Der Misserfolg des Werks [es wurde zwischen November 1842 und Januar 1843 elfmal aufgeführt, was durchaus ehrenvoll ist] ist zweifellos eher der armseligen Inszenierung zu verdanken: eine Sparsamkeit der Mittel, die sowohl dem üblichen Prunk der Opéra wie auch den Erwartungen des Publikums widerspricht, das mit der Ankündigung einer „phantastischen Oper“ und eines Schiffs angelockt worden war. Die Oper von Dietsch beendet ihre Bühnenkarriere bereits im Januar 1843 und exakt der 2. Januar ist der Tag, an dem Wagners Oper im Königlich Sächsischen Hoftheater uraufgeführt wird. Alexandre Dratwicki (Übersetzung Daniel Hasuser)

.

.

Das Théâtre Italien zur Zeit von Dietsch/Wikipedia

Der Komponist Pier-Louis Dietsch. Wer die Biografien der beiden Hauptjubilare des Jahres 2013, Richard Wagner und Giuseppe Verdi, aufmerksam liest, wird beide Male dem Namen Louis Dietsch begegnen. Beide waren unzufrieden mit ihm, der als Chorleiter der Opéra ausgerechnet die Vorstellungen des Tannhäuser und der Vêpres siciliennes dirigierte – jeweils sehr zum Missfallen der Komponisten. Der Konflikt mit Verdi führte letztlich sogar zu seiner Entlassung. Noch aus zwei anderen Gründen ist er in die Musikgeschichte eingegangen. Er gab als Kirchenmusiker ein „Ave Maria von Arcadelt“ heraus, das lange Zeit für eine Fälschung, also eine Komposition von ihm selbst, gehalten wurde. Und zum Zweiten kreuzte sich sein Weg schon lange vor dem Tannhäuser mit dem Richard Wagners, als er nämlich von der Opéra den Auftrag erhielt, das Libretto, das aus Wagners Holländer-Szenario geschmiedet worden war, zu komponieren. Das Ergebnis, Le Vaisseau fantôme, kam sogar noch vor Wagners Fliegendem Holländer zur Uraufführung, versank aber nach wenigen Aufführungen in der Vergessenheit und gelangt erst jetzt durch das Konzert der Deutschen Oper Berlin zur Deutschen Erstaufführung. Die vollständige Abfolge der Vornamen von Dietsch lautet Pierre-Louis-Philippe. Der Nachname ist auch in anderen Schreibweisen überliefert, darunter am häufigsten Dietz. So war auch vermutlich der Name seines Vaters, eines Strumpffabrikanten in Dijon, dessen Vorfahren aus Apolda stammten. Geboren am 17. März 1808, erhielt er ersten musikalischen Unterricht als Chorknabe in der Kathedrale von Dijon. Den 14-jährigen entdeckte dort der berühmte Musikpädagoge Alexandre-Étienne Choron bei einem Gastspiel. Er lud ihn ein, an der von ihm 1817 in Paris gegründeten „Institution royale de musique classique et religieuse“ zu studieren, der nachmaligen „École Niedermeyer“, benannt nach Chorons Schüler und künstlerischen Erben Louis Niedermeyer [wo Dietsch später auch unterrichtete]. Nach der Juli-Revolution 1830 trat Dietsch in das Conservatoire ein, wo er bei Anton Rejcha Kontrapunkt studierte und ein Diplom mit Auszeichnung als Kontrabassist erlangte. Er spielte einige Jahre im Orchester des Théâtre-Italien und wirkte gleichzeitig als Organist und Chorleiter in verschiedenen Pariser Kirchen. Seine wichtigste Funktion war die eines Kapellmeisters an der traditionsreichen Pfarrkirche Saint-Eustache. Dort kam 1838 eine Meyerbeer gewidmete Messe für vier Solisten, Chor und Orchester zur Uraufführung, die von Hector Berlioz und anderen Kritikern hoch gelobt wurde. 1840 wurde er auf Empfehlung von Rossini – der Grauen Eminenz des Théâtre-Italien – Chorleiter an der Opéra. Daneben aber widmete er sich weiter der Kirchenmusik: Er gab ab 1841 in drei Bänden ein „Répertoire des maîtrises et chapelles depuis Palestrina jusqu’à nos jours“ [„Musiksammlung für Kirchenchöre und -kapellen von Palestrina bis heute“] heraus. 1850 wechselte er von Saint-Eustache an die Pfarrkirche La Madeleine an der Place de la Concorde, die seit 1846 eine der bedeutendsten [und von Traditionalisten zunächst wütend bekämpften] Orgeln von Aristide Cavaillé-Coll beherbergte. 1860 stieg er an der Opéra zum „premier chef d’orchestre auf und dirigierte einige Repertoirewerke u. a. von Rossini und Bellini, ehe er das Pech hatte mit dem Tannhäuser und den Vêpres siciliennes.

Das Scheitern des Vaisseau fantôme, das sicher mehr an der lieblosen Besetzung und düsteren szenischen Umsetzung lag als an der Musik, führte dazu, dass er nie wieder eine Oper komponierte. Messen [insgesamt wurden es 25] und andere Kirchenmusik jedoch verfasste er bis zu seinem frühen Tod am 20. Februar 1865. Dietsch erhielt zahlreiche Ehrungen, unter anderem auch vom preußischen König. 1927 erst wurde der Nachweis erbracht, dass das „Ave Maria“ auf der [weltlichen] Melodie „Nous voyons que les hommes“ des flämischen Renaissance-Komponisten Jakob Arcadelt basiert. Curt A. Roesler

.

.

Alexandre Dratwicki ist Musikwissenschaftler und Initiator/Künstlerischer Herausgeber des vom Plazetto Bru Zane angeschobenen Projekts zur Förderung und Verbreitung der französischen Musik sowohl als Konzerte/Aufführungen an verschiedenen locations wie auch auf CD, letzere erscheinen ber diversen Labels (naive, Naxos, Glossa etc) wie auch auf dem eigenen der Ediciones Singolares, über die bereits berichtet wurde. Sowohl die Oper von Dietsch wie auch Wagners Holländer von 1841 unter Marc Minkowski, in Wien im Sommer aufgenommen, kommen bei naive noch 2013 heraus.

Curt A. Roesler ist langjähriger Dramaturg an der Deutschen Oper Berlin und Autor vieler Artikel und Beiträge in diversen Veröffentlichungen.

.

Mein Dank geht an die Deutsche Oper Berlin für die Erlaubnis zum Nachdruck der vorstehenden Texte aus dem Programmheft zu den konzertanten Aufführungen der Opern von Dietsch und Wagner am 27. 5. und 4. 6., wobei mein persönlicher Eindruck die Berliner Dietsch-Aufführung ganz unbedingt gegenüber der Wiener kurz davor favorisiert. (s dazu auch die Kritik in Szene/Festivals). G. H.

.

.

Wie schade, wiederhole ich, dass die konzertante Berliner Aufführung des Vaisseau fantôme von Pierre Louis Dietsch vom Beginn dieses Jahres (2013) nicht auf die CD gelangte: Die neue und erstmalige Einspielung bei naive als Beipack für den Fliegenden Holländer 1841 unter Marc Minkowski weist nicht diese Verve, diese erstklassige Besetzung und auch nicht diesen Chor- und Orchesterapparat (DOB) auf. Es ist mir unverständlich, dass diese Vorstellung nicht einmal ins Radio kam, so also bleibt nur ein – wenngleich erstklassiger – Inhouse-Mitschnitt, der meine Vorbehalte gegen die Neuaufnahme bestätigt. Alles ist dort schmissiger, lyrischer, besser gesungen und gespielt, und Marc Minkowski bleibt mit mit seinen orchestralen und vokalen Kräften weniger überzeugend. Bei ihm wirkt die Oper langweiliger, schleppender, die Italianismen nicht prägnant genug herausgearbeitet, das Ganze zwar „interessant“, aber eher lässlich, wie man sicher woanders lesen wird.

.

Über die Genesis der Oper ist hier in Operalounge.de bereits geschrieben worden (s. die Artikel der Herren Dratwicki und Roessler im Programmheft zur Aufführung in Berlin): über den Abkauf von Wagners Plot in seinem Pariser Exil durch den Intendanten Pillet, über den Komponisten Dietsch (Foto oben/naive/Bibl. de l` Opéra), der das Unglück hatte, den Tannhäuser dirigieren zu müssen und der doch ein sehr beachtlicher Komponist und Chordirigent war, über die Besetzung mit der bezaubernden Julie Dorus-Gras und ersten Kräften der Opéra und auch über den beträchtlichen Erfolg des Werkes, das dann in tiefe Vergessenheit fiel, bis es der Palazetto Bru Zane und Marc Minkowski wieder ausbuddelten und es auf seiner Tournee durch Europas Städte von Grenoble (dem Aufnahmeort 2013) über Wien bis Barcelona bekannt machten. Dass die Oper ihre Meriten hat, steht ja außer Frage, und dass sie mit Wagner absolut nichts und mit Donizetti und Rossini sowie den leichteren Franzosen der Zeit viel zu hat (La Dame blanche z. B.) auch. Also sollte man sie auch getrennt betrachten – als Beipack, Aufwärmer für den Fliegenden Holländer an nur einem Abend ist sie so wenig geeignet wie die Cassandra Gnecchis als Warm-up für die Elektra an der Deutschen Oper Berlin (noch eine Harms-Altlast) oder in einer Box zusammen mit Wagner.

Als Opern-Fan begrüße ich jedes unbekannte Werk, auch auf CD. Und deshalb bin ich froh, diese Oper nun konserviert zu hören. Russell Braun ist ein sehr solider Troil/Holländer, sonor und fest im Ton. Bernard Richter, Ugo Rabec, Eric Cutler und Mika Kares entledigen sich ihrer Rollen mit Anstand, ohne wirklich ein Gesicht auf ihre Partien zu bekommen (Magnus, Barlow, Eric und Scriften); man hört, sie sparen für den nachfolgenden Holländer, zumal Le Francais doch auch eher allgemein klingt, nicht wirklich so richtig idiomatisch. Und mit Sally Matthews hat man eine absolute Fehlbesetzung als Minna (die französische Senta), denn ihr zu dunkler Ton klingt mir mulschig, unkonturiert, viel zu dramatisch und der Originalbesetzung diametral entgegen (wenn man sich am hochgelegenen Repertoire der Dorus-Gras orientiert) – hier singt eben eine Senta, kein soprano léger, wie verlangt. Vielleicht wollte das sonst keine singen?

Als Opern-Fan begrüße ich jedes unbekannte Werk, auch auf CD. Und deshalb bin ich froh, diese Oper nun konserviert zu hören. Russell Braun ist ein sehr solider Troil/Holländer, sonor und fest im Ton. Bernard Richter, Ugo Rabec, Eric Cutler und Mika Kares entledigen sich ihrer Rollen mit Anstand, ohne wirklich ein Gesicht auf ihre Partien zu bekommen (Magnus, Barlow, Eric und Scriften); man hört, sie sparen für den nachfolgenden Holländer, zumal Le Francais doch auch eher allgemein klingt, nicht wirklich so richtig idiomatisch. Und mit Sally Matthews hat man eine absolute Fehlbesetzung als Minna (die französische Senta), denn ihr zu dunkler Ton klingt mir mulschig, unkonturiert, viel zu dramatisch und der Originalbesetzung diametral entgegen (wenn man sich am hochgelegenen Repertoire der Dorus-Gras orientiert) – hier singt eben eine Senta, kein soprano léger, wie verlangt. Vielleicht wollte das sonst keine singen?

Es grämt mich wirklich, nichts Enthusiastisches über diese Aufführung aus Grenoble sagen zu können, ich hätt´s gerne getan. Aber auch das Klangbild ist nicht so toll, und eben: Das Bessere ist des Guten Feind, leider. Immerhin, es gibt das Libretto in deutsch übersetzt. Wie sagt doch der Volksmund? „Nicht immer hält das rote Licht, was es dem Wandersmann verspricht.“ – Ich hätte mir mehr erhofft… Dennoch – nun ganz schnell die Kurve zum Lob -, dass es diese bislang absolut unbekannte Oper überhaupt auf CD gibt und im Ganzen eben sehr ordentlich ausgeführt (und den Vergleich mit der Berliner Aufführung haben ja auch nicht viele), ist schon ein Grund zur Freude. Geerd Heinsen

Pierre-Louis Dietsch: Le vaisseau fantôme mit Russsell Braun/Troil, Sally Matthews/Minna, Bernard Richter/Magnus, Ugo Rabec/Barlow, Eric cutler/Eric, Mika Kares/Scriften; Eesti Filhamoonia Kammerkoor/Hell Jürgensen; Les Musiciens Du Louvre; Dirigent: Marc Minkowski, naive V5349 (gekoppelt mit Wagner: Der fliegende Holländer, 4 CD)

Eine vollständige Auflistung der bisherigen Beiträge findet sich auf dieser Serie hier.

Mit

Mit

Als Opern-Fan begrüße ich jedes unbekannte Werk, auch auf CD. Und deshalb bin ich froh, diese Oper nun konserviert zu hören.

Als Opern-Fan begrüße ich jedes unbekannte Werk, auch auf CD. Und deshalb bin ich froh, diese Oper nun konserviert zu hören.