Das Max-Reger-Jahr 2016 geht in sein Finale. Und noch einmal gibt es Bewegung auf dem Musikmarkt – in Form von drei neuen CDs. Firmen, Labels und Verlage – das lässt sich mit Fug und Recht rückblickend feststellen – haben den größten Teil der Erinnerungsarbeit geleistet. Als überfällig erwies sich die große Biographie „Werk statt Leben“ von Susanne Popp. Lücken in den Katalogen wurden geschlossen, neue Ansätze für die Beschäftigung mit dem vielseitigen Werk dieses Komponisten gefunden. Hundert Jahre nach seinem Tod hat sich Reger ins Gespräch gebracht – und hoffentlich viele neue Bewunderer gefunden. Mit Vol. 1 startet Rondeau eine Edition, die den Werken für Männerchor gewidmet ist (ROP6126). In dieser konzentrierten Form dürfte diese Sammlung bisher einzigartig sein. Eingespielt wurden fünf Gruppen, darunter „Sechs geistliche Lieder nach Gedichten von Eichendorff“ von Hugo Wolf, der sie ursprünglich für gemischten Chor gesetzt hatte. Reger sah in Wolf einen Schicksalsgenossen, weil der es genau so schwer hatte, sich mit seinem Werk durchzusetzen wie er selbst. Stets ging er respektvoll mit den Originalen um, ließ sie im Kern unangetastet. So verfuhr er auch bei den zahlreichen kunstvollen Volkslied-Adaptionen, die den Schwerpunkt der CD bilden. Der Respekt vor diesen Melodien, aus denen Reger Impulse für das eigene Schaffen fand, schwingt in der so feinsinnigen wie pointieren Interpretation durch das Ensemble Vocapella Limburg unter seinem Leiter Tristan Meister allenthalben mit. In dem jungen Ensemble haben sich ehemalige Limburger Domsingknaben aus der Region zusammengeschlossen. Der CD ist eine große Verbreitung zu wünschen, zumal sie durch ein so genanntes Crowdfunding zustande kam. Dabei finden sich Spender mit dem Ziel zusammen, ein ganz konkretes Projekt zu verwirklichen.

Mit ihrer ebenfalls bei Rondeau herausgekommenen CD folgen die Mezzo-Sopranistin Susanne Langner und Thomasorganist Ullrich Böhme bei der Programmauswahl den Beziehungen des Komponisten zu Johann Sebastian Bach und Leipzig (ROP6133). Daniel Ernst zitiert denn auch in seinem Booklet-Beitrag Reger mit den Worten, dass er Bach „alles, alles“ zu verdanken habe. Am Beginn steht die gewaltige Phantasie über „Ein feste Burg ist unser Gott“ op. 27, den Abschluss bildet die Phantasie und Fuge über B-A-C-H op. 46. Dazwischen erklingt die Trauerode aus den Sieben Orgelstücken op.145 zum Gedenken an die im Krieg 1914/16 Gefallenen. Umrankt werden diese rein instrumentalen Stücke von geistlichen Liedern, ebenfalls von der Orgel begleitet. Je nach Bedarf hatte Reger auch das Harmonium oder das Klavier als Untermalung vorgesehen. Susanne Langner, die aus Dresden stammt und am Mozarteum in Salzburg bei Elisabeth Wilke studiert hatte, findet einen sehr schlichten und verinnerlichten Ton. Sie trägt die Lieder klar, wortverständlich und schnörkellos vor. Aufgenommen wurde in der Leipziger Thomaskirche. Böhme spielt die berühmte Sauer-Orgel, auf der bereits sein legendärer Ahne im Amt, der spätere Thomaskantor und Reger-Vertraute Karl Straube, Werke des Komponisten zur Uraufführung gebracht hatte.

Mit ihrer ebenfalls bei Rondeau herausgekommenen CD folgen die Mezzo-Sopranistin Susanne Langner und Thomasorganist Ullrich Böhme bei der Programmauswahl den Beziehungen des Komponisten zu Johann Sebastian Bach und Leipzig (ROP6133). Daniel Ernst zitiert denn auch in seinem Booklet-Beitrag Reger mit den Worten, dass er Bach „alles, alles“ zu verdanken habe. Am Beginn steht die gewaltige Phantasie über „Ein feste Burg ist unser Gott“ op. 27, den Abschluss bildet die Phantasie und Fuge über B-A-C-H op. 46. Dazwischen erklingt die Trauerode aus den Sieben Orgelstücken op.145 zum Gedenken an die im Krieg 1914/16 Gefallenen. Umrankt werden diese rein instrumentalen Stücke von geistlichen Liedern, ebenfalls von der Orgel begleitet. Je nach Bedarf hatte Reger auch das Harmonium oder das Klavier als Untermalung vorgesehen. Susanne Langner, die aus Dresden stammt und am Mozarteum in Salzburg bei Elisabeth Wilke studiert hatte, findet einen sehr schlichten und verinnerlichten Ton. Sie trägt die Lieder klar, wortverständlich und schnörkellos vor. Aufgenommen wurde in der Leipziger Thomaskirche. Böhme spielt die berühmte Sauer-Orgel, auf der bereits sein legendärer Ahne im Amt, der spätere Thomaskantor und Reger-Vertraute Karl Straube, Werke des Komponisten zur Uraufführung gebracht hatte.

Das Klavierquintett op. 64 und die Cello-Sonate op.116 enthält eine CD von ET’CETERA (KTC1562). Sie wurde in einer Kirche in der belgischen Kleinstadt Maasmechelen produziert. Solisten sind der Pianist Kolja Lessing, der Cellist Michael Groß sowie die Parnassus Akademie mit Julia Calic und Holger Koch (Violine) sowie Madeleine Przybyl (Viola). Lessing hat – wie im Booklet nachzulesen ist – „durch seine Verbindung von interpretatorischer und wissenschaftlicher Arbeit dem Musikleben prägende Impulse verliehen“. Er ist auch der Autor des Einführungstextes. Darin heißt es: „Vorliegende Einspielung zweier herausragender, höchst gegensätzlicher Werke aus Regers riesigem kammermusikalischen Oeuvre versteht sich als Tribut zu diesem Reger-Jubiläum, indem sie mit dem Klavierquintett op. 64 einen Höhepunkt seiner frühen Schaffensperiode als Rarissimum präsentiert, mit der kaum neun Jahre später entstandenen vierten Cellosonate op. 116 ein immer noch zu entdeckendes Meisterwerk erneut zur Diskussion stellt.“

Das Klavierquintett op. 64 und die Cello-Sonate op.116 enthält eine CD von ET’CETERA (KTC1562). Sie wurde in einer Kirche in der belgischen Kleinstadt Maasmechelen produziert. Solisten sind der Pianist Kolja Lessing, der Cellist Michael Groß sowie die Parnassus Akademie mit Julia Calic und Holger Koch (Violine) sowie Madeleine Przybyl (Viola). Lessing hat – wie im Booklet nachzulesen ist – „durch seine Verbindung von interpretatorischer und wissenschaftlicher Arbeit dem Musikleben prägende Impulse verliehen“. Er ist auch der Autor des Einführungstextes. Darin heißt es: „Vorliegende Einspielung zweier herausragender, höchst gegensätzlicher Werke aus Regers riesigem kammermusikalischen Oeuvre versteht sich als Tribut zu diesem Reger-Jubiläum, indem sie mit dem Klavierquintett op. 64 einen Höhepunkt seiner frühen Schaffensperiode als Rarissimum präsentiert, mit der kaum neun Jahre später entstandenen vierten Cellosonate op. 116 ein immer noch zu entdeckendes Meisterwerk erneut zur Diskussion stellt.“

Im Schaffen von Max Reger bilden die Bearbeitungen von Werken anderer Komponisten einen ansehnlichen Posten. Mal waren es Fingerübungen, mal wurden damit Wünsche von Sängern oder Verlegern erfüllt. Immer folgte er einem tiefen Bedürfnis. Bach ragt innerhalb dieser Werkgruppe nochmals heraus. Sein ganzes Leben lang arbeitete sich Reger an seinem Hausgott ab. Als diene er ihm auf diese Weise. Bei seinen unzähligen Auftritten als Solist hatte er stets Bach vorrätig, richtete sogar die Brandenburgischen Konzerte für zwei Klaviere ein. Und vieles mehr. Umgekehrt war es bei Klavierliedern aus fremder Feder, die er mit Orchesterbegleitung versah. Dabei ließ er sich auch von ganz praktischen Erwägungen leiten. Orchesterkonzerte wurden zu seiner Zeit mitunter von Klavier-Liedgruppen unterbrochen. „Es sei für sein Ohr „oftmals direkt eine Beleidigung“ nach einer Orchester-Nummer eine „Sängerin hören zu müssen, die da zu der im riesigen Saal immer ‚spindeldürren’ Klavierbegleitung Lieder singt“, schrieb er an den Simrock-Verlag. Nachzulesen in der Max-Reger-Biographie Werk statt Leben, von der weiter unten noch ausführlich die Rede sein wird.

Bei Capriccio ist eine CD solcher Arrangements herausgekommen (C5275). Berücksichtigt sind alle vier Titel von Hugo Wolf, darunter „Und willst du deinen Liebsten sterben sehen“ und „Sterb’ ich, so hüllt in Blumen meine Glieder“ aus dem Italienischen Liederbuch. Von Johannes Brahms gibt es mit Ausnahme der „Vier ernsten Gesängen“ sämtliche sechs bearbeiteten Lieder. „Feldeinsamkeit“, „Sapphische Ode“ oder „Immer leiser wird mein Schlummer“ gehören zu dessen bekanntesten Schöpfungen. „Ich liebe dich“ und „Eros“ von Edvard Grieg sind die einzigen Hinwendungen zu dem Norweger. Ebenfalls mit sechs Titeln – „Erlkönig“, „Prometheus“ und drei „Gesänge des Harfners“ ist Franz Schubert präsent. Von ihm hat Reger insgesamt fünfzehn Lieder orchestriert, die komplett bereits bei cpo und MDG herausgekommen sind.

Bei Capriccio ist eine CD solcher Arrangements herausgekommen (C5275). Berücksichtigt sind alle vier Titel von Hugo Wolf, darunter „Und willst du deinen Liebsten sterben sehen“ und „Sterb’ ich, so hüllt in Blumen meine Glieder“ aus dem Italienischen Liederbuch. Von Johannes Brahms gibt es mit Ausnahme der „Vier ernsten Gesängen“ sämtliche sechs bearbeiteten Lieder. „Feldeinsamkeit“, „Sapphische Ode“ oder „Immer leiser wird mein Schlummer“ gehören zu dessen bekanntesten Schöpfungen. „Ich liebe dich“ und „Eros“ von Edvard Grieg sind die einzigen Hinwendungen zu dem Norweger. Ebenfalls mit sechs Titeln – „Erlkönig“, „Prometheus“ und drei „Gesänge des Harfners“ ist Franz Schubert präsent. Von ihm hat Reger insgesamt fünfzehn Lieder orchestriert, die komplett bereits bei cpo und MDG herausgekommen sind.

Mit der Neuerscheinung ist diese Werkgruppe weitestgehend komplett auf Tonträgern zugänglich. In Zusammenarbeit mit Deutschlandradio Kultur, SWR und der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz, die die Begleitung übernommen hat, wirken gleich drei Solisten mit, die allesamt auch Opernerfahrungen mitbringen: Stefanie Irányi (Sopran), Rainer Trost (Tenor) und Paul Armin Edelmann (Bariton). Das hört man auch – und soll es wohl hören. Nachträglich orchestrierte Lieder – und folgen sie noch so genau und diskret den Vorlagen wie bei Reger – sind eben keine Klavierlieder mehr. Es tritt etwas hinzu, was nicht da war, die Gesangsstimme ist weniger auf sich allein gestellt. Sie wirkt wie eingebettet, geht manchmal gar im Orchesterklang auf. Dadurch stellt sich auch eine gewisse Gefälligkeit ein, die das Letzte ist, was einem bei Reger einfällt und die so nicht in der ursprünglichen Absicht der Schöpfer gelegen haben dürfte. Dennoch ist diese CD, die schon in ihrer äußeren Aufmachung sehr einschmeichelnd wirkt, eine Empfehlung wert, weil sie die zum Teil sehr bekannten Lieder in ein ganz neues Licht stellt und auch zum Rückgriff auf das Original anregt.

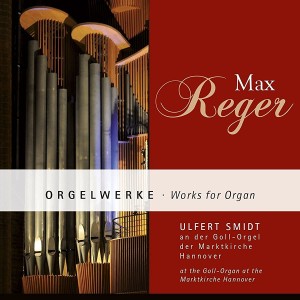

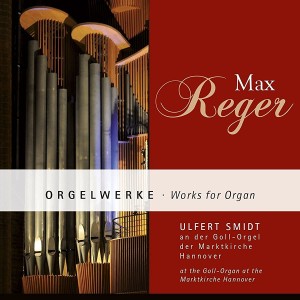

Original sind die Orgelwerke, die Ulfert Smidt für Rondeau Production eingespielt hat (ROP6131). Aufgenommen wurde die CD im Mai dieses Jahres an der Goll-Orgel der Marktkirche in Hannover. Und schon ist sie auf dem Markt. So schnell kann es gehen. Regers Orgelwerke sind in den Katalogen der Labels fast schon übermächtig. Dadurch wurde der Eindruck befördert, er sei vornehmlich ein Orgelkomponist gewesen. Kunden haben die Qual der Wahl. Es liegen mindestens zwei Gesamtaufnahmen des Orgelwerks vor. Der Komponist selbst galt als Meister auf dem Instrument, das er nicht nur als „Kircheninstrument“ verstand, – wie er es in einem in Booklet zitierten Brief ausdrückte. Vielmehr sei es ein „Konzertinstrument ersten Ranges“. Reger mutete seinen Solisten viel zu. Smidt hat die zwei monumentalen Choralphantasien op. 40 „Wie schön leucht’t uns der Morgenstern“ mit gut achtzehn Minuten und „Straf’ mich nicht in deinem Zorn“ mit fünfzehn Minuten in den Mittelpunkt seiner Programmfolge gestellt. Aus den „Zwölf Stücken für die Orgel“ op. 59 erklingen sechs Nummern, darunter die Fuge. Diese kann ebenso wie die Morgenstern-Phantasie auf YouTube gehört und gesehen werden. Eine schöne, werbewirksame Idee! Der Link wird im Booklet gleich mitgeliefert (www.rondeau.de/CD/ROP6131).

Original sind die Orgelwerke, die Ulfert Smidt für Rondeau Production eingespielt hat (ROP6131). Aufgenommen wurde die CD im Mai dieses Jahres an der Goll-Orgel der Marktkirche in Hannover. Und schon ist sie auf dem Markt. So schnell kann es gehen. Regers Orgelwerke sind in den Katalogen der Labels fast schon übermächtig. Dadurch wurde der Eindruck befördert, er sei vornehmlich ein Orgelkomponist gewesen. Kunden haben die Qual der Wahl. Es liegen mindestens zwei Gesamtaufnahmen des Orgelwerks vor. Der Komponist selbst galt als Meister auf dem Instrument, das er nicht nur als „Kircheninstrument“ verstand, – wie er es in einem in Booklet zitierten Brief ausdrückte. Vielmehr sei es ein „Konzertinstrument ersten Ranges“. Reger mutete seinen Solisten viel zu. Smidt hat die zwei monumentalen Choralphantasien op. 40 „Wie schön leucht’t uns der Morgenstern“ mit gut achtzehn Minuten und „Straf’ mich nicht in deinem Zorn“ mit fünfzehn Minuten in den Mittelpunkt seiner Programmfolge gestellt. Aus den „Zwölf Stücken für die Orgel“ op. 59 erklingen sechs Nummern, darunter die Fuge. Diese kann ebenso wie die Morgenstern-Phantasie auf YouTube gehört und gesehen werden. Eine schöne, werbewirksame Idee! Der Link wird im Booklet gleich mitgeliefert (www.rondeau.de/CD/ROP6131).

Mit Chormusik von Reger wartet das Label Querstand auf (VKJK 1627). Es singt der MDR-Rundfunkchor. Diesen Namen trägt er erst seit 1992. Berühmt geworden ist er als Rundfunkchor Leipzig. So hieß das Ensemble seit 1946, maßgeblich geprägt von Herbert Kegel, der fast dreißig Jahre lang an seiner Spitze stand. Schließlich überlebte der Chor die DDR, in der er großes Ansehen genossen hat und mit Auszeichnungen dekoriert worden war. Im Booklet der Neuerscheinung wird dieser historische Hintergrund völlig ausgeblendet und der Eindruck erweckt, als habe der Chor mit seinem jetzigen Namen ganz selbstverständlich schon immer mit Herbert von Karajan und anderen bedeutenden Dirigenten der westlichen Hemisphäre zusammengearbeitet. Kegel wird mal eben noch in einer Auszählung erwähnt. Als Karajan 1970 in Dresden für die EMI die Meistersinger von Nürnberg einspielte, wurde der Chor hinzugezogen – aber als Rundfunkchor Leipzig. So ist das in allen Veröffentlichungen dokumentiert. Der Chor hat es also gar nicht nötig, seine Vergangenheit wie einen Stallgeruch abzuschütteln, er singt dadurch ja nicht besser, als er es ohnehin vermag. Gerade die von Florian Helgath als Gast dirigierten drei A-Cappella-Motetten op. 110 von Reger „Mein Odem ist schwach“, „Ach, Herr, strafe mich nicht“ und „O Tod, wie bitter bist du“, die das Zentrum der CD bilden, sind in ihrer Durchsichtigkeit und Transparenz höchsten Maßstäben verpflichtet.

Mit Chormusik von Reger wartet das Label Querstand auf (VKJK 1627). Es singt der MDR-Rundfunkchor. Diesen Namen trägt er erst seit 1992. Berühmt geworden ist er als Rundfunkchor Leipzig. So hieß das Ensemble seit 1946, maßgeblich geprägt von Herbert Kegel, der fast dreißig Jahre lang an seiner Spitze stand. Schließlich überlebte der Chor die DDR, in der er großes Ansehen genossen hat und mit Auszeichnungen dekoriert worden war. Im Booklet der Neuerscheinung wird dieser historische Hintergrund völlig ausgeblendet und der Eindruck erweckt, als habe der Chor mit seinem jetzigen Namen ganz selbstverständlich schon immer mit Herbert von Karajan und anderen bedeutenden Dirigenten der westlichen Hemisphäre zusammengearbeitet. Kegel wird mal eben noch in einer Auszählung erwähnt. Als Karajan 1970 in Dresden für die EMI die Meistersinger von Nürnberg einspielte, wurde der Chor hinzugezogen – aber als Rundfunkchor Leipzig. So ist das in allen Veröffentlichungen dokumentiert. Der Chor hat es also gar nicht nötig, seine Vergangenheit wie einen Stallgeruch abzuschütteln, er singt dadurch ja nicht besser, als er es ohnehin vermag. Gerade die von Florian Helgath als Gast dirigierten drei A-Cappella-Motetten op. 110 von Reger „Mein Odem ist schwach“, „Ach, Herr, strafe mich nicht“ und „O Tod, wie bitter bist du“, die das Zentrum der CD bilden, sind in ihrer Durchsichtigkeit und Transparenz höchsten Maßstäben verpflichtet.

Große Orchester haben sich im Reger-Jahr um seine Werke nicht gerade gerissen. Plattenlabels sind – wie bereits gesagt – viel mutiger gewesen. Sie haben das vielseitige Werk systematisch erschlossen – und sind noch dabei. Warner hat in seiner „The Centenary Collection“ Einspielungen zusammengefasst, von denen einige bereits in die Jahre gekommen sind (0190295974824). Hamburg, Bamberg, Stockholm, London, Berlin, Straßbourg und Wien tauchen als Produktionsstandorte auf. Der weit gereiste Reger hat viele Städte im In- und Ausland besucht. Nicht als Tourist. Er war als Dirigent und Solist immer in eigener Sache unterwegs, um die Welt mit seinem Werk bekanntzumachen. Internationalität kommt nicht von ungefähr. Er hat sie selbst gelebt. Aufnahmen so unterschiedlicher Provenienz dürfen auch als Spuren der ihm eigenen Tüchtigkeit und Unrast gelten.

Große Orchester haben sich im Reger-Jahr um seine Werke nicht gerade gerissen. Plattenlabels sind – wie bereits gesagt – viel mutiger gewesen. Sie haben das vielseitige Werk systematisch erschlossen – und sind noch dabei. Warner hat in seiner „The Centenary Collection“ Einspielungen zusammengefasst, von denen einige bereits in die Jahre gekommen sind (0190295974824). Hamburg, Bamberg, Stockholm, London, Berlin, Straßbourg und Wien tauchen als Produktionsstandorte auf. Der weit gereiste Reger hat viele Städte im In- und Ausland besucht. Nicht als Tourist. Er war als Dirigent und Solist immer in eigener Sache unterwegs, um die Welt mit seinem Werk bekanntzumachen. Internationalität kommt nicht von ungefähr. Er hat sie selbst gelebt. Aufnahmen so unterschiedlicher Provenienz dürfen auch als Spuren der ihm eigenen Tüchtigkeit und Unrast gelten.

Auf acht CDs lässt sich einiges unterbringen. Es werden alle Genres berührt – Kompositionen für Orchester, Orgel und Chor, Kammermusik und Lieder. Einsteiger sind mit der Box nur teilweise bedient, weil einige zentrale Werke wie das Klavier- und das Violinkonzert, der 100. Psalm sowie die vier Tondichtungen für Orchester nach Arnold Böcklin fehlen. Die Romantische Suite ist in der Originalfassung ebenfalls nicht berücksichtigt, dafür aber in der Bearbeitung für Chamber Ensemble durch Arnold Schönberg und Rudolf Kolisch, die zwischen 1919 und 1920 entstand. Schönberg schätzte Reger. Beide waren fast gleichaltrig. Der 1896 in Niederösterreich geborene Geiger Kolisch war Schönbergs Schüler und wurde 1924 sein Schwager. Allein ihre feinsinnige Bearbeitung der Suite, von der weiter unten noch zu lesen ist, lohnte für mich die Anschaffung der Edition. Ausführende sind Les Solistes de l’Opera National de Lyon. Entstanden ist die Aufnahme 1994. Sie kommt dem Original insofern entgegen, weil sie dessen impressionistisch anmutenden Beginn auf das gesamte Stück überträgt. Dadurch wirkt sie weniger massig als die Ausführung für großes Orchester. Sie nimmt Reger, der selbst unentwegt fremde Stücke bearbeitete und variierte, nichts weg. Im Gegenteil. Sie eröffnet im Vergleich mit der ursprünglichen Form neue Hörerfahrungen. Insofern hätte es sich gut gemacht, beide Fassungen gleich nebeneinander zu haben.

Ausschnitt aus einem Porträt des Komponisten. Es stammt aus der Sammlung Manskof der Universität Frankfurt am Main.

Klassiker der Reger-Diskographie sind die Hiller- und die Mozartvariationen mit dem Philharmonischen Staatsorchester Hamburg und den Bamberger Symphonikern unter Joseph Keilberth, der auch – ebenfalls mit den Bambergern – die Ballett-Suite eingespielt hat. Christoph Bossert ist unter anderen mit den Dreizehn Choralvorsielen an der Orgel des Palais des Fêtes in Straßbourg zu hörten, Franz Lehrndorfer mit der gewaltigen Phantasie über den Choral „Ein’ feste Burg ist unser Gott“ an der an der Orgel der St. Franziskus-Xaverius-Kirche in Düsseldorf. Der englische Pianist Mark Latimer spielt Bach- und Telemann-Variationen am Klavier. Sabine Meyer, Erich Höbarth, Peter Matzka, Thomas Riebl und Rudolf Leopold sind die Solisten beim Klarinetten-Quartett in A-Dur, Regers letztem Opus. Es wurde erst nach seinem Tod bei einer Gedenkfeier uraufgeführt. Nur angetippt ist die mit rund 300 Klavierliedern zahlenmäßig umfangreichste Werkgruppe. Olaf Bär und sein Pianist Helmut Deutsch haben mit fünf Weihnachtsliedern den größten Posten abbekommen. Dietrich Fischer-Dieskau ist mit Aribert Reimann am Klavier mit Sommernacht und Warnung vertreten, Christa Ludwig, begleitet von Gerald Moore, mit Der Brief und Waldeinsamkeit, einem der schönsten und zugleich eingängigsten Liedern aus der mittleren Schaffensepoche. Die Aufmachung der Sammlung ist nicht ohne Witz. Sie zeigt eine Folge von vier Karikaturen Regers von Willy von Beckerath als Dirigent 1909 in der Hamburger Musikhalle. Die Druckgrafik wurde von Reger sogar signiert. Sie hing an der Wand über seinem Schreibtisch in Jena. Der Mann hatte Humor.

Nun zu der neuen Biographie: Max Reger kannte ich schon als Zwölfjähriger. Nicht, dass dieser Komponist bekannt dafür wäre, Kinder durch zündende Einfälle für Musik einzunehmen. Das ganz bestimmt nicht. Reger hat gegen Ende seines kurzen Lebens Kinderlieder komponiert – und Kindern nahe stehender Familien gewidmet. Die sind aber eher etwas für Erwachsene, die nicht leugnen, selbst einmal Kind gewesen zu sein. Reger war auf einer Spielkarte eines so genannten Musikerquartetts abgebildet. Gemeinsam mit meinen Geschwistern vertrieb ich mir gern die Zeit damit. Alle Komponisten, die mir später wichtig wurden, habe ich zuerst als Bild in diesem Kartenspiel wahrgenommen. Wir verglichen die Abgebildeten mit Leuten in der Nachbarschaft. Gluck sah aus wie Urgroßtante Hulda. Sogar für Berlioz mit seiner wilden Frisur fanden wir eine leibhaftige Entsprechung in der Wirklichkeit. Nur Reger kriegten wir nicht unter. Er sperrte sich und führte in der kindlichen Phantasie von Anfang an ein Eigenleben.

Als die Familie vom Land nach Jena zog, wurde mir bald die Musikalienhandlung, die den Namen Max Regers trug, der magischste aller Orte. Hausherr Hans Lehmann, der später Geschäftsführer der Jenaer Philharmonie wurde und inzwischen Achtzig ist, waltete mit Umsicht und Freundlichkeit über die Schätze. Eine knarrende Treppe führte hinauf ins Obergeschoss, wo die Schallplatten lagerten. Schöner konnte das Elysium nicht sein. Ob die Wolkenkratzer von New York, der Dogenpalast in Venedig oder das Bayreuther Festspielhaus – kein Ort hat mich später so fasziniert wie einst dieses Musikhaus, das ich eines Tages mit der ersten eigenen Schallplatte, der Neunten von Beethoven, verließ. Längt ist das Gebäude abgerissen. Ein Musikhaus gibt es auch in Jena nicht mehr, wohl aber die Erinnerung an Reger.

Als die Familie vom Land nach Jena zog, wurde mir bald die Musikalienhandlung, die den Namen Max Regers trug, der magischste aller Orte. Hausherr Hans Lehmann, der später Geschäftsführer der Jenaer Philharmonie wurde und inzwischen Achtzig ist, waltete mit Umsicht und Freundlichkeit über die Schätze. Eine knarrende Treppe führte hinauf ins Obergeschoss, wo die Schallplatten lagerten. Schöner konnte das Elysium nicht sein. Ob die Wolkenkratzer von New York, der Dogenpalast in Venedig oder das Bayreuther Festspielhaus – kein Ort hat mich später so fasziniert wie einst dieses Musikhaus, das ich eines Tages mit der ersten eigenen Schallplatte, der Neunten von Beethoven, verließ. Längt ist das Gebäude abgerissen. Ein Musikhaus gibt es auch in Jena nicht mehr, wohl aber die Erinnerung an Reger.

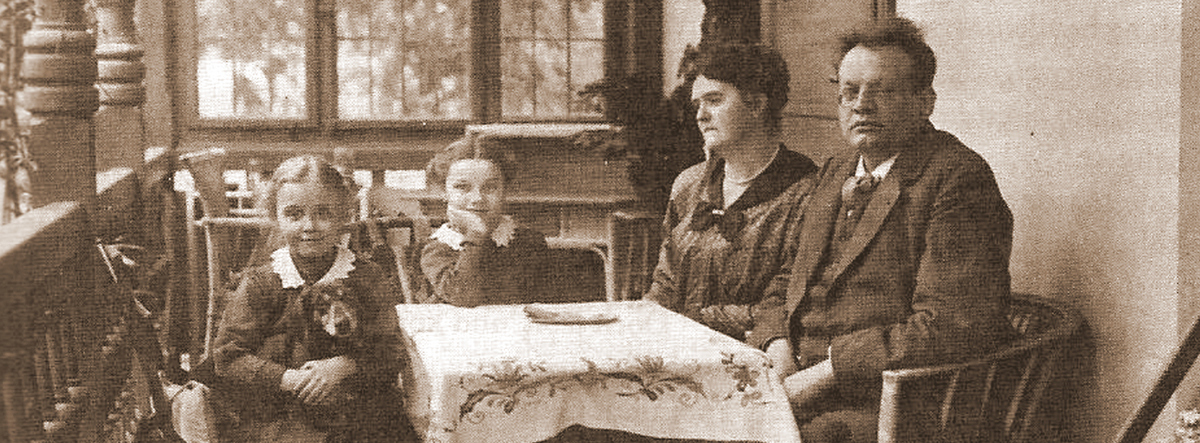

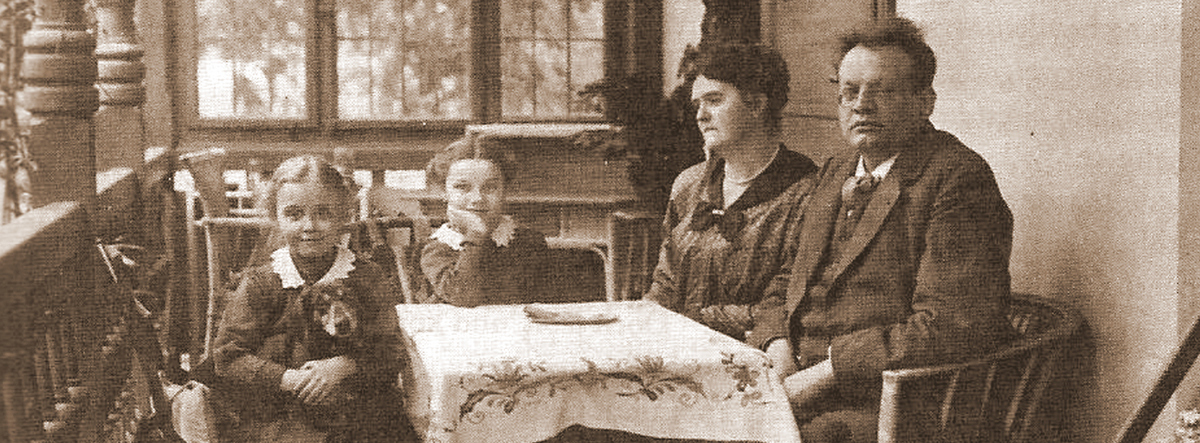

Ein junger Mann mit süddeutschem Dialekt, offenkundig einer von den 25000 Studenten in Jena, hilft mir, den Weg zu Regers Villa in der Beethovenstraße wiederzufinden. Die Jugend kennt sich also aus. Das macht Mut. Reger hatte zu Jena eine enge Beziehung. Dort wurden Teile des 100. Psalms uraufgeführt. Sein Ansehen in der Stadt war hoch. Die Universität machte ihm zum Ehrendoktor der Philosophischen Fakultät. Darauf war er sehr stolz und bedankte sich zudem mit dem Weihegesang, der bei der Einweihung des neuen Universitätsgebäudes am 1. August 1909 uraufgeführt wurde. In Jena, wo er regen Kontakt zur geistigen Elite unterhielt, hatte er schließlich mit der Villa sein erstes – und letztes – eigenes Wohnhaus. In Jena wollte der Gehetzte Ruhe finden. Eine trügerische Vorstellung. Es war zu spät. Er starb in Leipzig. Wie Bach, der sein Gott gewesen ist. Dort lehrte er am Konservatorium, dort wirkte der Freund und Berater Karl Straube, der manches seiner schwierigen Orgelwerke aus der Taufe gehoben hatte. In einem Hotelbett ist er gestorben. Mitten in der Nacht. Mutterseelenallein, sozusagen unterwegs. Das Haus in Jena gibt es noch. Nicht immer war es so schön renoviert wie jetzt. Die Gedenktafel hat überdauert. Es wird von der Universität genutzt. Ich werde freundlich eingelassen und stehe nun in dem Zimmer, in dem letzte Werke entstanden. Eine Tür führt nach draußen auf einen Balkon, darunter die Terrasse, auf der Reger mit seiner Frau Elsa und den beiden adoptierten Mädchen gesessen hat. Ein Foto findet sich in der Max-Reger-Biographie „Werk statt Leben“ von Susanne Popp, die bei Breitkopf & Härtel herausgekommen ist (ISBN 978-3-7651-0450-3). Es spricht Bände, sagt mehr als Worte über die zerrüttete Beziehung zu seiner Frau Elsa aus, die in dem Buch ausgiebig thematisiert wird.

Max Reger war stets nach der neuesten Mode gekleidet. Foto: Sammlung Manskopf der Universität Frankfurt

Der Buchtitel spielt mit Worten und Gedanken. Reger, so scheint es, hat gelebt, um zu schaffen. Etwas anderes gab es für ihn nicht. Für sich selbst, seine Familie und seine Umgebung war er eine Zumutung. Faste alle zitierten Äußerungen und brieflichen Verlautbarungen drehen sich um seine Musik. Als habe er nichts anderes gekannt – und zugelassen. Das Buch folgt akribisch allen Lebensstationen und ordnet die Werke – mit Opuszahlen sind es 146, unnummeriert kommen nochmals rund 50 hinzu – dort ein, wo sie zeitlich hingehören. Leben und Werk zerfallen nicht in zwei unterschiedliche Abteilungen. In der Verflechtung, die konsequent durchgehalten wird, besteht eine der großen Stärken des Buches, das zudem exzellent geschrieben ist. Es macht Spaß, sich durch die 464 Textseiten zu arbeiten. Aussagekräftige Kapitelüberschriften geben eine zusätzliche Orientierung. Der Apparat mit dem Werkverzeichnis verstärkt den wissenschaftlichen Anspruch. Ein Buch also, das, einmal gelesen, nicht im Regal abgestellt wird. Es ist auch noch Nachschlagewerk über Reger und seine Zeit. Die Autorin gilt als Koryphäe in Sachen Reger. Sie leitet das Max-Reger-Institut in Karlsruhe, gab Bücher heraus und veröffentlichte 2010 das Werkverzeichnis.

Der 100. Todestag des Komponisten ist ohne viel Aufhebens über die Bühne gegangen. Reger starb im Alter von 43 Jahren. Allenfalls bemühten sich die Städte, in denen er wirkte – Leipzig, Meiningen, Jena, München, Hamburg -, um lokale Erinnerung und Würdigung. Hat sich Reger, der in seiner Zeit gefeiert wurde, dem Studenten mit Fackelzügen huldigten, überlebt? Die Autorin Buch gibt viele Anstöße, dieser Frage nachzugehen. Zitiert wird der Geiger Yehudi Menuhin, der Regers Musik 1929 kennenlernte: „Er ist einer jener nicht exportierbaren Komponisten, wie sie in allen Kulturkreisen vorkommen, die den Geist ihres Landes so stark in sich konzentrieren, dass ihre Musik anderswo unverständlich bleibt.“ Versenke man sich aber zu tief in ihre Substanz, verliere man jede Orientierung. „Reger ist seit Bach vielleicht der größte Meister der Kunst der Fuge. Wirklich näher gekommen bin ich ihm nicht.“ Er habe sich leichter bewundern als lieben lassen, so Menuhin weiter. Der deutsch-holländische Komponist Julius Röntgen nannte Reger 1905 einen augenblicklichen „Mode-Componist“. Es sei, „als ob ich in einem contrapunktischen Urwald bin, worin ich vergeblich nach Musik suche. Aber seine Richtung ist mir sympathisch, weil er nicht, wie die Modernen, Philosophie und alles mögliche Teufelszeug herbeiholt, um zu componieren. Er will nichts anderes als Musik machen“, schrieb Röntgen und bracht umgehend in einen Stoßseufzer aus: „Wäre es nur auch alles Musik.“ Fritz Steinbach, Regers Vorgänger als Dirigent an der Spitze der Meininger Hofkapelle hatte beobachtet, dass dessen Anhänger vor allem in Professorenkreisen zu finden seien. Die Autorin geht noch weiter: „Sprach aus dem Interesse an Regers Schaffen nur jene konservativ-akademische Grundhaltung, die man schon den Brahms-Anhängern nachsagte? Oder war das Interesse dem größeren Antrieb, Unverstandenem auf die Spur zu kommen … zu verdanken? Lag es an dem Gespür, dass sich eine neue Logik anbahnte und Entwicklung nicht mehr vorhersehbar war, dass eine kleine Änderung der Bedingungen unvorhersehbare Folgen haben konnte, Fragen, wie sie die moderne Physik mit dem wenige Jahre zuvor entdeckten Planck’schen Wirkungsquantum und der im gleichen Jahr aufgestellten Relativitätstheorie Einsteins zu neuen Ufern führen sollte?“ Sind seine komplizierten und oft undurchschaubaren musikalischen Strukturen deshalb so schwer zu verstehen? Reger als der Wissenschaftler unter den Komponisten? Er selbst sprach ja mehrfach davon, seine Musik berechnet zu haben.

Diese Villa in Jena hat Max Reger mit seiner Familie 1915 bezogen. Sie gehört jetzt der Universität. Foto: Winter

Nun muss niemand ein Studium der Physik oder Mathematik hinter sich bringen, um Reger näher zu kommen. Wer aber – und das ist eine sehr theoretische Überlegung – noch nie ein Werk von ihm gehört haben sollte, der hätte nach der Lektüre eine ziemlich genaue Vorstellung davon, wie es klingt. Autorin Susanne Popp besitzt die seltene Gabe, Musik so beschreiben zu können, dass sie aus Worten herausklingt. Zumindest aber wird der enthusiasmierte Leser die Lektüre immer wieder in dem Bedürfnis unterbrechen, den gewonnenen sprachlichen Eindruck anhand einer CD überprüfen zu wollen. Das macht viel Spaß. Ist es wirklich so, wie es geschrieben steht? Am besten haben mir die Auslassungen über die Romantische Suite, op. 125, die als Nachtmusik auf Gedichte von Eichendorff konzipiert war, gefallen. Reger hatte die ersten Eindrücke dazu auf den nächtlichen Bahnfahrten zwischen Leipzig und Meiningen, wo er die Hofkapelle leitete, empfangen. „Wenn ich da durchs Fenster in die mondbeglänzte waldige wunderschöne Gegen schaue, kam mir der Wunsch, und mit ihm kamen die Melodien.“ Der Wald erscheine in Regers Phantasie als idealer Ort, seinen Traumgespinsten nachzuhängen, heißt es im Buch und weiter: „Die Texte Eichendorffs geben ihm mit Mondschein, und Dunkel, Rauschen und Dämmer, Marmorbildern und Zauberwesen Anregungen zu eigenen Assoziationen…“ Reger liebte die nächtlichen Bahnfahrten nicht zuletzt deshalb, weil er Angst hatte, zu Bett zu gehen. In diesem Abschnitt ist viel zu erfahren über sein hochsensibles Innenleben, zu dem die raumgreifende äußere Erscheinung, an der sich Zeitgenossen oft stießen, einen starken Kontrast bildet. Er konnte derb und laut sein, erzählte Witze, rauchte unentwegt und trank schon mal mit Kutschern große Mengen Bieres. Die Autorin lässt nichts weg. Leibhaftig tritt die Gestalt des Komponisten aus den Buchseiten hervor. So raumgreifend, wie er jedes Foto dominiert. Seine Frau Elsa wird mit der Bemerkung zitiert: „Er ist ein Mensch, der im Schatten aufgewachsen ist, aber er bedarf der Sonne.“ Am Ende der Romantischen Suite geht sie mit der Wucht eines Vulkanausbruches auf. „Der ist so, wie wenn Sie jemandem den Kopf festhalten, damit er in die Sonne blickt, so hell und gleißend“, schreibt er an seinen zeitweiligen Dienstherrn, den Herzog von Meiningen.

Gedenktafel für den Komponisten an der Villa in der Beethovenstraße in Jena. Foto: Winter

Reger hat keine Opern komponiert. Für operalounge.de wo sich alles um dieses Genre dreht, stellte sich die Frage nach dem Warum. Mit fünfzehn Jahren besuchte er 1888 Vorstellungen von Parsifal und den Meistersingern in Bayreuth – und war hin und weg. Der Jüngling, der – wie es im Buch heißt – außer Militärkapellen nie zuvor ein Orchester gehört hatte – vernahm nun gleich zwei der besten Dirigenten ihrer Zeit, Felix Mottl und Hans Richter. Später erinnert er sich, dass er „14 Tage lang geheult“ habe und dann „Musiker geworden“ sei. Obwohl der Einfluss Wagners im Werk nicht zu leugnen ist, sah er dessen „gefährliche Sogwirkung auf die Epigonen“ sehr kritisch. Er hielt Abstand und fand auch keinen Zugang zur italienischen Oper. Cavalleria rusticana verspottete er kurz nach der Uraufführung als „tragische Operette“, die bald vergessen sein werde. In diesem Irrtum liegt die Distanz. „Aber was sollen wir in der Opern nach Wagner bringen? Sollen wir noch mehr Wagnern?“ Ständig auf der Suche nach Texten für neue Lieder, wurde er bei Stefan Zweig fündig, der seinerseits von den Vertonungen Regers angetan war und – nicht uneigennützig – ein Libretto in Aussicht stellte. Brieflich hielt sich Reger bedeckt: “Was nun Ihren ,Operntext‘ betrifft, so bin ich selbstredend auf das Höchste gespannt, denselben kennen zu lernen. Aber: ob ich je – ich als ganz absoluter Musiker – eine Oper komponieren werde, das weiß ich noch nicht, bezweifle es aber sehr.“ Ähnlich reagierte er 1904 auf das Libretto-Angebot eines gewissen Otto Losch. Er, Reger, habe zu Oper und Musikdrama „absolut keine Begabung“. Nur der dürfte fürs „Theater komponieren … der sozusagen von Jugend auf“ – und nun kommt es – mit dem „Scheinleben des Theaters vertraut“ sei.

Wie feinsinnig und genau Reger mit dem Wort umzugehen verstand, davon zeugen seine Lieder und Gesänge. Sie haben das Ausdrucksspektrum dieses Genres beträchtlich erweitert und erweitern es noch. Kritik, wie sie von seinem einstigen Lehrer, dem Musikwissenschaftler Hugo Riemann kam, der von der „Vergeudung stärkerer Ausdrucksmittel“ sprach, wirken in der Umkehrung gar wie eine Würdigung. Reger wurde ein Meister des Liedgesanges. Ein Vergleich mit dem Zeitgenossen Richard Strauss drängt sich auf. In dreizehn Fällen haben sich beide die gleichen Texte vorgenommen. Bis auf eine Ausnahme wurden sie von Reger nach Strauss komponiert. Die Autorin bemüht den Musikwissenschaftler Wolfram Steinbeck. Nach dessen Feststellung präsentierte Reger sein „Gegenkonzept musikalische Textauffassung, dem zwar die Wirkungsmacht und die Emphase der Lieder von Strauss fehlen, das dagegen harmonische Subtilität und sensible Detailarbeit in die Waagschale wirft“.

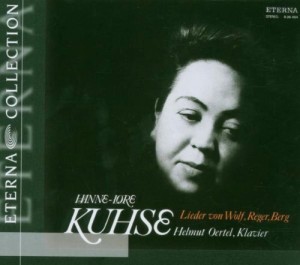

Aufstrebende Sänger am Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts haben sich für Reger begeistert, darunter die spätere Schwiegermutter von Peter Anders, Lula Mysz-Gemeiner. Eine der frühesten Liedeinspielungen stammt von der Altistin Ernestine Schumann-Heink. Sie nahm 1908 für Victor Des Kindes Gebet auf. Einzelne Titel auf Schelllackplatten gibt es zudem von Marcella Roeseler, Elisabeth Böhm van Endert und Selma Kurz. Eine systematische Annäherung versuchte der Pianist Michel Raucheisen mit seiner legendären Edition beim Reichsrundfunk in Berlin. Für dreiundvierzig Lieder standen ihm Emmi Leisner, Maria Müller, Walther Ludwig, Karl Wolfram, Lorenz Fehenberger und die junge Elisabeth Schwarzkopf zur Verfügung, die sich später Reger nie wieder zuwandte. Von Erna Berger existiert eine schöne Aufnahme von Mariae Wiegenlied, dem bekanntesten Reger-Lied, aus ihrer späten Zeit. Christa Ludwig hat Reger zumindest gestreift, und Hermann Prey widmete sich ihm in seiner großen Liedersammlung. Einzig Dietrich Fischer-Dieskau nahm Orchester- und Klavierlieder schwerpunktmäßig auf. In der DDR war es die Sopranistin Hanne-Lore Kuhse, die sich intensiv mit Max Reger beschäftigte. Neun Lieder dominieren eine Platte von 1973, die inzwischen auch mehrfach auf CD (Berlin Classics) herausgekommen ist. Sie erfasst mit ihrer Auswahl das ganze Spektrum Regerschen Liedschaffens, bewegt sich zwischen Melancholie und an Bergs Lulu erinnernden Extremen. Stilistisch kann sie mit Aufnahmen neueren Datums durchaus mithalten.

Aufstrebende Sänger am Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts haben sich für Reger begeistert, darunter die spätere Schwiegermutter von Peter Anders, Lula Mysz-Gemeiner. Eine der frühesten Liedeinspielungen stammt von der Altistin Ernestine Schumann-Heink. Sie nahm 1908 für Victor Des Kindes Gebet auf. Einzelne Titel auf Schelllackplatten gibt es zudem von Marcella Roeseler, Elisabeth Böhm van Endert und Selma Kurz. Eine systematische Annäherung versuchte der Pianist Michel Raucheisen mit seiner legendären Edition beim Reichsrundfunk in Berlin. Für dreiundvierzig Lieder standen ihm Emmi Leisner, Maria Müller, Walther Ludwig, Karl Wolfram, Lorenz Fehenberger und die junge Elisabeth Schwarzkopf zur Verfügung, die sich später Reger nie wieder zuwandte. Von Erna Berger existiert eine schöne Aufnahme von Mariae Wiegenlied, dem bekanntesten Reger-Lied, aus ihrer späten Zeit. Christa Ludwig hat Reger zumindest gestreift, und Hermann Prey widmete sich ihm in seiner großen Liedersammlung. Einzig Dietrich Fischer-Dieskau nahm Orchester- und Klavierlieder schwerpunktmäßig auf. In der DDR war es die Sopranistin Hanne-Lore Kuhse, die sich intensiv mit Max Reger beschäftigte. Neun Lieder dominieren eine Platte von 1973, die inzwischen auch mehrfach auf CD (Berlin Classics) herausgekommen ist. Sie erfasst mit ihrer Auswahl das ganze Spektrum Regerschen Liedschaffens, bewegt sich zwischen Melancholie und an Bergs Lulu erinnernden Extremen. Stilistisch kann sie mit Aufnahmen neueren Datums durchaus mithalten.

Erst nach der Jahrtausendwende gab es neue Anläufe, Lieder von Reger konzentriert einzuspielen. Im Jahr 2000 gingen die Mezzosopranistinnen Iris Vermillion für cpo und Frauke May für Arte Nova ins Studio. Der Bariton Thomas Pfeiffer nahm 2007 eine CD bei Bayer Records auf. Ein Jahr später folgte ihm der Tenor Markus Schäfer mit einem reinen Reger-Programm auf NCA.

Aus Großbritannien kommt eine neue CD mit der englischen Sopranisten Sophie Bevan. Auf der Bühne hat sie Pamina in der Zauberflöte, Susanna im Figaro, Sophie im Rosenkavalier und Rollen in Werken von Händel und Monteverdi gesungen. Sie steht noch am Anfang ihrer Kariere. Umso erstaunlicher ist die Hinwendung zu Reger. Dabei dürfte auch der Plattenverlag hyperion nachgeholfen haben, der für seine Ausgrabungen und ungewöhnlichen Programme bekannt ist. Am Klavier ihrer CD wird die Sängerin vom schottischen Pianist Malcolm Martineau begleitet, der vornehmlich als Liedbegleiter wirkt (hyperion CDA68057). Die Sammlung geht insofern kein Risiko ein, als sie die Zugnummern enthält, darunter auch das bereits erwähnte Mariae Wiegenlied, das seine Popularität vor allem seiner Schlichtheit und Anmut verdankt. Im Vergleich mit anderen Liedern ist es ausgesprochen melodiös und verfügt über einen hohen Wiedererkennungswert, was bei Reger etwas heißen will. Es finden sich gleich mehrere der Titel, die auch von Strauss vertont wurden wie Morgen und Waldseligkeit. Die lyrische Stimme kommt den fein gestrickten Liedern entgegen und rückt sie in die Nähe des französischen Impressionismus. Technisch bereiten die Kompositionen der Sängerin keine Probleme. Schwierigkeiten offenbaren sich stattdessen im Umgang mit der deutschen Sprache. Im Booklet, das die unablässigen harmonischen Schwankungen, die häufigen Dynamik- und Tempowechsel und ein Verwischen der rhythmischen Akzente als typisch für Regers Liedschaffen hervorhebt, sind die Texte zum Mitlesen auch in der Muttersprache abgedruckt. Wie der Biographie zu entnehmen ist, hat Reger London besucht, wo die neue CD produziert worden ist. Verehrer hatten dort 1909 ein kleines musikalisches Fest zu seinen Ehren veranstaltet. Nachwirkungen seitens Regers sind offenbar nicht überliefert. Ein erst 1946 veröffentlichter Erinnerungsbericht des Verlegers Willy Strecker, der als junger den Fremdenführer für Reger in der britischen Metropole gab, verharrt weitestgehend im Anekdotischen, lässt aber nicht unerwähnt, dass sein Kunstverstand genau so groß war wie sein Appetit auf Weißwürste. Rüdiger Winter

Aus Großbritannien kommt eine neue CD mit der englischen Sopranisten Sophie Bevan. Auf der Bühne hat sie Pamina in der Zauberflöte, Susanna im Figaro, Sophie im Rosenkavalier und Rollen in Werken von Händel und Monteverdi gesungen. Sie steht noch am Anfang ihrer Kariere. Umso erstaunlicher ist die Hinwendung zu Reger. Dabei dürfte auch der Plattenverlag hyperion nachgeholfen haben, der für seine Ausgrabungen und ungewöhnlichen Programme bekannt ist. Am Klavier ihrer CD wird die Sängerin vom schottischen Pianist Malcolm Martineau begleitet, der vornehmlich als Liedbegleiter wirkt (hyperion CDA68057). Die Sammlung geht insofern kein Risiko ein, als sie die Zugnummern enthält, darunter auch das bereits erwähnte Mariae Wiegenlied, das seine Popularität vor allem seiner Schlichtheit und Anmut verdankt. Im Vergleich mit anderen Liedern ist es ausgesprochen melodiös und verfügt über einen hohen Wiedererkennungswert, was bei Reger etwas heißen will. Es finden sich gleich mehrere der Titel, die auch von Strauss vertont wurden wie Morgen und Waldseligkeit. Die lyrische Stimme kommt den fein gestrickten Liedern entgegen und rückt sie in die Nähe des französischen Impressionismus. Technisch bereiten die Kompositionen der Sängerin keine Probleme. Schwierigkeiten offenbaren sich stattdessen im Umgang mit der deutschen Sprache. Im Booklet, das die unablässigen harmonischen Schwankungen, die häufigen Dynamik- und Tempowechsel und ein Verwischen der rhythmischen Akzente als typisch für Regers Liedschaffen hervorhebt, sind die Texte zum Mitlesen auch in der Muttersprache abgedruckt. Wie der Biographie zu entnehmen ist, hat Reger London besucht, wo die neue CD produziert worden ist. Verehrer hatten dort 1909 ein kleines musikalisches Fest zu seinen Ehren veranstaltet. Nachwirkungen seitens Regers sind offenbar nicht überliefert. Ein erst 1946 veröffentlichter Erinnerungsbericht des Verlegers Willy Strecker, der als junger den Fremdenführer für Reger in der britischen Metropole gab, verharrt weitestgehend im Anekdotischen, lässt aber nicht unerwähnt, dass sein Kunstverstand genau so groß war wie sein Appetit auf Weißwürste. Rüdiger Winter

Max Reger mit seiner Frau Elsa und den Adoptivtöchtern Lotti und Christa sowie dem Dackel 1905 auf dem Balkon der Villa in Jena, der noch genau so erhalten ist. Einen zufriedenen Eindruck machen nur die Kinder. Das Foto, das auch im Buch abgedruckt ist, überließ uns das Fotozentrum der Friedrich-Schiller-Universität Jena zur Veröffentlichung. Dafür herzlichen Dank.

Anton Bruckner und Günter Wand, zwei Namen, die zusammengehören. Dennoch tut man Wand unrecht, ihn allein auf Bruckner festzulegen. Dieser Sinfoniker prägte aber nun einmal die letzte Phase seines erfolgreichen Wirkens. Bruckner begleitete ihn bis zum Schluss. Auch ich wollte ihn unbedingt mit Bruckner hören und erinnere mich mit Dankbarkeit an entsprechende Konzerte, die sich mir tief eingegraben haben und Maßstäbe setzten. Noch für 2002 war in Berlin ein Konzert mit den Philharmonikern geplant, bei der die 6. Sinfonie erklingen und aufgenommen werden sollte. Der Tod 2001 vereitelte dieses Vorhaben, was besonders zu beklagen ist, weil diese Bruckner-Sinfonie nie aus dem Schatten des übrigen Werkes herausgetreten ist. Wand hat nie einen Bogen darum gemacht. Es gibt mindesten zwei Einspielungen, die mit dem Deutschen Sinfonie-Orchester Berlin ist auch beim Label Profil Edition Günter Hänssler veröffentlicht worden, das dem Dirigenten große Aufmerksamkeit mit einer eigenen Edition gewidmet hat. Jetzt sind gebündelt nochmals sieben Teile erschienen (PH12044/ 1-7), darunter Bruckners Sinfonien Nummer 3, 7, 8 und 9. Es wurden ausschließlich Aufnahmen mit dem NDR Sinfonieorchester ausgewählt, dessen Chefdirigent Wand von 1982 bis 1991 war. 1987 wurde er zudem zum Ehrendirigenten berufen. Bis zum Ende seines Lebens blieb er diesem Klangkörper eng verbunden.

Anton Bruckner und Günter Wand, zwei Namen, die zusammengehören. Dennoch tut man Wand unrecht, ihn allein auf Bruckner festzulegen. Dieser Sinfoniker prägte aber nun einmal die letzte Phase seines erfolgreichen Wirkens. Bruckner begleitete ihn bis zum Schluss. Auch ich wollte ihn unbedingt mit Bruckner hören und erinnere mich mit Dankbarkeit an entsprechende Konzerte, die sich mir tief eingegraben haben und Maßstäbe setzten. Noch für 2002 war in Berlin ein Konzert mit den Philharmonikern geplant, bei der die 6. Sinfonie erklingen und aufgenommen werden sollte. Der Tod 2001 vereitelte dieses Vorhaben, was besonders zu beklagen ist, weil diese Bruckner-Sinfonie nie aus dem Schatten des übrigen Werkes herausgetreten ist. Wand hat nie einen Bogen darum gemacht. Es gibt mindesten zwei Einspielungen, die mit dem Deutschen Sinfonie-Orchester Berlin ist auch beim Label Profil Edition Günter Hänssler veröffentlicht worden, das dem Dirigenten große Aufmerksamkeit mit einer eigenen Edition gewidmet hat. Jetzt sind gebündelt nochmals sieben Teile erschienen (PH12044/ 1-7), darunter Bruckners Sinfonien Nummer 3, 7, 8 und 9. Es wurden ausschließlich Aufnahmen mit dem NDR Sinfonieorchester ausgewählt, dessen Chefdirigent Wand von 1982 bis 1991 war. 1987 wurde er zudem zum Ehrendirigenten berufen. Bis zum Ende seines Lebens blieb er diesem Klangkörper eng verbunden. Noch einmal zurück zu Hänssler. In der Editionen Staatskapelle Dresden, die inzwischen auf mehr als dreißig Teile angewachsen ist, wirkt der Mitteldeutsche Rundfunk MDR als Partner mit. Dies führt zu einer interessanten Erweiterung des Repertoires. Den Gebühren zahlenden Hörern wird auf diese Weise etwas zurück gegeben. Vol. 34 der Dresdner Reihe ist ein für den Chefdirigenten des Orchesters, Christian Thielemann, sehr typisches Programm mit Ferrucio Busonis Nocturne Symphonique, Hans Pfitzners Klavierkonzert in Es-Dur mit Tzimon Barto, und der Romantischen Suite von Max Reger (PH 12016). Die Werke sind zwar aus zwei unterschiedlichen Konzerten von 2011 zusammengestellt, sie hätten aber auch an einem Abend gespielt werden können. Diesmal lässt das Booklet keine Wünsche offen. Alle Werke werden analysiert und durch literarische Vorlagen wie bei der Reger-Suite nach Eichendorff ergänzt. Komponisten, Dirgent und Solist werden in Wort und Bild vorgestellt. So soll es sein. Rüdiger Winter

Noch einmal zurück zu Hänssler. In der Editionen Staatskapelle Dresden, die inzwischen auf mehr als dreißig Teile angewachsen ist, wirkt der Mitteldeutsche Rundfunk MDR als Partner mit. Dies führt zu einer interessanten Erweiterung des Repertoires. Den Gebühren zahlenden Hörern wird auf diese Weise etwas zurück gegeben. Vol. 34 der Dresdner Reihe ist ein für den Chefdirigenten des Orchesters, Christian Thielemann, sehr typisches Programm mit Ferrucio Busonis Nocturne Symphonique, Hans Pfitzners Klavierkonzert in Es-Dur mit Tzimon Barto, und der Romantischen Suite von Max Reger (PH 12016). Die Werke sind zwar aus zwei unterschiedlichen Konzerten von 2011 zusammengestellt, sie hätten aber auch an einem Abend gespielt werden können. Diesmal lässt das Booklet keine Wünsche offen. Alle Werke werden analysiert und durch literarische Vorlagen wie bei der Reger-Suite nach Eichendorff ergänzt. Komponisten, Dirgent und Solist werden in Wort und Bild vorgestellt. So soll es sein. Rüdiger Winter

Dabei haben es sich die Herausgeber nicht leicht gemacht. Wo sollen sie anfangen, wo enden? Was aufnehmen, was weglassen? Ein Buch von fast tausend Seiten kommt auch an Grenzen. Beiträge früherer Auflagen und verstorbener Autoren waren mit neuen Texten zu verbinden. Im Vorwort wird das genau erklärt. Gleich am Beginn macht der Musikschriftsteller

Dabei haben es sich die Herausgeber nicht leicht gemacht. Wo sollen sie anfangen, wo enden? Was aufnehmen, was weglassen? Ein Buch von fast tausend Seiten kommt auch an Grenzen. Beiträge früherer Auflagen und verstorbener Autoren waren mit neuen Texten zu verbinden. Im Vorwort wird das genau erklärt. Gleich am Beginn macht der Musikschriftsteller