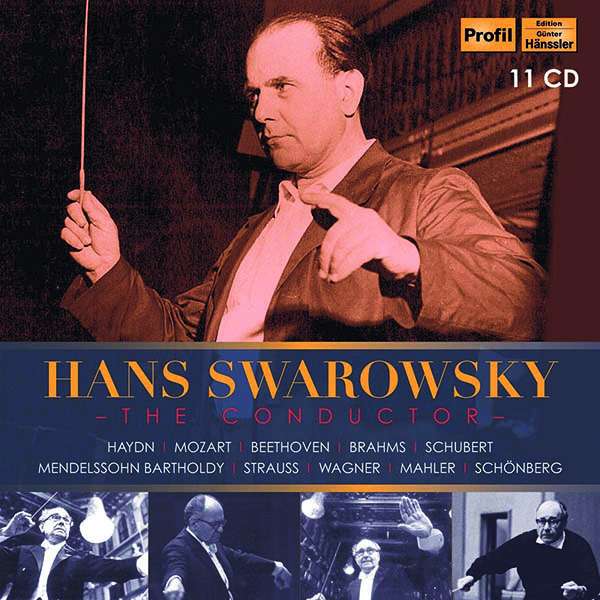

Ein Unstern waltete über den Geschicken Hans Swarowskys, der die berühmtesten Pultlöwen seiner Zeit ausbilden konnte, aber leider selbst nicht dirigieren. Eben nicht so, wie seine flamboyanten Schüler Mehta und Abbado, sondern durchschnittlich und grau wie seine Erscheinung. So der Ruf, den die deutsche Fachwelt verhängte, die zu selbiger Zeit auch lehrte, daß Jean Sibelius nicht komponieren konnte. Jedenfalls nicht so umwerfend wie Boulez und Stockhausen. Nun, „richtet nicht, auf daß ihr nicht gerichtet werdet“.

Dies vorausgeschickt, verwundert es wenig, dass der RIAS Berlin das Sendeband vom 21.1.1963 löschte, das die grandioseste Aufführung der 3. Mahlersinfonie enthielt, dirigiert von jenem Mann bescheidenen Rufs, gespielt vom Radiosinfonieorchester Berlin. Damals noch Ferenc Fricsays Orchester, kurz vor seinem Wechsel zu Maazel, der übrigens auch eine grandiose Mahler III hinterlassen hat, wohlverwahrt bei Sony, aber nicht ganz so blutig, so markerschütternd. Swarowsky wiederum verwahrte seit 1920 Furtwänglers Dirigierpartitur, was gäben wir für einen Mitschnitt seiner Aufführung, aber verklungen, verweht, perdu wie jenes RIAS-Band.

Anscheinend war Swarowsky von seinem Berliner Abend recht angetan, zumal bei der außerordentlichen Orchesterleistung. Mahler III war bisher nur zweimal auf Platten gebannt worden, 1952 von SPA Records unter Charles F. Adler (ebenfalls grandios) mit Covertext von Alma, und 1962 von Bernstein con fuoco. Seit nunmehr 14 Jahren war Swarowsky bemüht gewesen, jenen halbverschollenen Komponisten, der Musikwissenschaft zufolge nicht sonderlich begabt, in Wien nach dem NS-Kahlschlag wieder heimisch zu machen, vergebens. Aber das Band, das das Dokument des genialen Werks genial realisiert, hätte Swarowsky gern gehütet, so wie Furtwänglers Partitur bis zum Ende seiner Tage! Es war sein Schicksalsstück. Natürlich kannte er Adlers Platte mit den Wiener Sinfonikern, kurzzeitig sein eigenes Orchester, aber es musste ja so völlig anders, weniger klassizistisch klingen, so wie im Januar 1963: kosmisch, wie, laut Mahler, es Mensch, Natur, Tier und alle Engel ihm erzählt hatten.

Anscheinend war Swarowsky von seinem Berliner Abend recht angetan, zumal bei der außerordentlichen Orchesterleistung. Mahler III war bisher nur zweimal auf Platten gebannt worden, 1952 von SPA Records unter Charles F. Adler (ebenfalls grandios) mit Covertext von Alma, und 1962 von Bernstein con fuoco. Seit nunmehr 14 Jahren war Swarowsky bemüht gewesen, jenen halbverschollenen Komponisten, der Musikwissenschaft zufolge nicht sonderlich begabt, in Wien nach dem NS-Kahlschlag wieder heimisch zu machen, vergebens. Aber das Band, das das Dokument des genialen Werks genial realisiert, hätte Swarowsky gern gehütet, so wie Furtwänglers Partitur bis zum Ende seiner Tage! Es war sein Schicksalsstück. Natürlich kannte er Adlers Platte mit den Wiener Sinfonikern, kurzzeitig sein eigenes Orchester, aber es musste ja so völlig anders, weniger klassizistisch klingen, so wie im Januar 1963: kosmisch, wie, laut Mahler, es Mensch, Natur, Tier und alle Engel ihm erzählt hatten.

Hat Swarowsky den RIAS womöglich um eine Bandkopie gebeten? Er war ein kleinmütiger, oft gedemütigter Mann. Wir wissen’s nicht, nur dass er keine solche besaß, und dass der RIAS von dem mittelmäßigen Dirigenten mit dem mittelmäßigen Stück zu wenig hielt, um das Band aufzubewahren. Schließlich hatte er selbst Fricsays Beethovenzyklus gelöscht; war ja nur in Mono! Und dann die Darbietung eines Schülers Anton v. Weberns archivieren, der ihm Mahlers eigenes Dirigat Takt für Takt eingebleut hat? Davon wird diese Bandwurmsinfonie auch nicht besser. Warum wohl hatten die treuen Adlaten Klemperer und Walter keine Dritte hinterlassen?

Man sollte die Mahlerverkennung nicht allein den Nazis anlasten. Grove’s Dictionary von 1944 meint, dass von dem Oeuvre außer Sinfonie Nr. 9 und ‘Lied von der Erde‘ nichts überlebt. Zehn Jahre später sorgte Hans Redlich in der 5th edition für die gegenteilige Auskunft. An was soll sich der Rundfunkredakteur am Löschkopf denn nun halten? Daran, dass sich dies längste der Mahlerschen Ungetüme kaum für Rundfunkprogramme eignet! Damit hätte denn die Furie des Verschwindens per Knopfdruck ein erstrangiges Dokument aus der Herzkammer der Mahlerrezeption geschluckt, wäre nicht das Außerprogrammäßige eingetreten (zum schillernden Lebensweg von Hans Swarowsky gibt es einen brillanten Artikel in der NZZ: Der Dirigent, der spionierte: Hans Swarowsky zwischen Zürich und dem «Dritten Reich» und einen im Spiegel:

Die Schlüsselgestalt unserer Anekdote umgibt Dunkel. Kein Gesicht, keine Adresse, offenbar kein Betriebsangehöriger, ein namenloser Passant des Musiklebens. Er muss von hartnäckigem Naturell und überdies Besitzer eines UKW-Empfängers und eines Tonbandgeräts gewesen sein, ausgelegt für 18 cm Spulen und Monoviertelspur. Letzteres ein scheußliches Patent, aber ökonomisch: Das gleiche Band ist vierfach bespielbar, jedoch pro Spur auf Zwirnsfadenbreite. Das allerdings genügt nicht zur Verwirklichung der goldenen Idee, die Übertragung mitzuschneiden. Das Stück dauert 94 Minuten, d.h. man müsste einmal das Band wenden, wechseln oder zurückspulen; dazu bleibt in der Satzpause aber ungenügend Zeit.

Hans Swarowsky als Chef des Philharmonischen Orchesters Krakau/ Archiv der Hans-Swarowsky-Akademie Wien

Weil der Unbekannte unbedingt die Sinfonie besitzen wollte, behalf er sich damit, einen Sozius zu kontaktieren. Dessen Auftrag war, Satz 4 – 6 zu speichern, also hinter Min. 59:44 auf ’Start’ drücken! Im Tandem war das Unternehmen gut realisierbar. Sein Urheber indes, der Satz 1 – 3 auf seine Spule bannte, hätte normalerweise beide Spulen entsorgt, nachdem der Mahler-Boom die vorangegangene musical correctness hinwegfegte, denn Mahler hatte gar nicht so konfus komponiert wie gedacht. Das entdeckten ab Mitte der 60er Jahre ein Pultmagier nach dem anderen und alle major labels gleichzeitig, welch’ Wunder. Anbetracht der alsbald in Stereo, Quadro, Metalmastering und Digital anrollenden Schallplatten, durchweg brillant musiziert, mochte man den mäßig beleumdeten Pionier in Viertelspurmono getrost vermüllen.

Aber so geschah es nicht, warum nicht ? Weil der Namenlose die Spulen nicht in die Tonne steckte, sondern in den Briefkasten. Weshalb der Krempel diesen Weg einschlug, nämlich zu Hans Swarowsky nach Wien – „das alles ist geheim“! Hat er die Tonbandamateure gekannt, den Plan gar initiiert? Letzteres schwerlich, sonst wäre passables Equipment aufgetrieben worden und alles ersprießlicher, als es ist.

Indem die Spulen sich in des Meisters Wohnung langsam doch nicht vollständig zersetzten, weilten sie nach 1975, dem Sterbejahr, in seinem Privatnachlass, überstanden dort unbeachtet ein Vierteljahrhundert, um zu guter Letzt in dem Archiv der jüngst gegründeten Hans-Swarowsky-Akademie zu landen, eine Londoner Nobeladresse mit den allerersten Namen des Dirigiergewerbes im Unterstützerrat. Die Akademie verwaltet in der Hauptsache die Tonaufzeichnungen dessen, was Swarowsky, der fama nach, am wenigsten konnte, dirigieren, in über hundert Dokumenten. Möglicherweise konnte er es doch; immerhin waren die Herren Barenboim, Jansons, Dohnanyi, Abbado und Mehta dieser unorthodoxen Ansicht. Sie lässt sich über die Webseite der Akademie von jedermann überprüfen. Man traue seinen Ohren und lasse sich nichts einreden!

Hans Swarowsky dirigiert/ Twitter/ Archiv der Hans-Swarowsky-Akademie Wien

Und jetzt erreicht unsere Geschichte ihre Peripetie: Mit Profil Haenssler nimmt sich ein respektables Label des Verschollenen an, eine Mahler III von ’63 ist in der 11 CD Box ein attraktiver Happen. Die renommierte Akademie überstellt die wundersam erhaltenen Reliquien dem Restaurator, Holger Siedler, von der THS-Medien, Dormagen. „Gerettet ist das edle Glied!“ Aber so gnädig ist das Schicksal dem Hans Swarowsky nicht gesonnen, sein Unstern lässt ihn nicht los.

Als der Tontechniker Holger Siedler (wie er auf Rückfrage mitteilte) die Flaschenpost des Unbekannten öffnet und seine eiernden Spulen einspannt, kommt das Elend des Tonbandamateurs über ihn. Die famose Idee, mit zwei Maschinen zu operieren, hatte einen verfluchten Haken gehabt. Die Sätze 1 – 3, man glaubt es kaum, können in verblüffendem Glanz wiederauferstehen. Den Hörer umfängt vom ersten Hörnerchor an das Weltepos dieser Sinfonie, gespielt, wie soeben erfunden! Klopfenden Herzens erwartet er den beseelten vierten Satz mit Gesangsteil: „Oh Mensch, gibt acht“. Da saust das Fallbeil: Der warm abgebildete Konzertsaal wechselt in die Katakomben. Ein dumpf hallendes Gewölbe mit verwaschenen, zittrigen Lauten, Soňa Červená singt „Weh spricht, vergeh’“, aber es vergeht nicht, die ganzen drei letzten Sätze nicht, einschließlich des schmerzlichen Schlussadagios, nun eine doppelte Grablege.

Wie Holger Siedler berichtet, hat der Mensch am zweiten Gerät nicht acht gegeben. Er hat Billigband eingesetzt, seine Tonköpfe waren anscheinend verschmutzt, sein Empfänger instabil. Die Restauration hat egalisiert, eliminiert, Hall darum gewickelt und, wie wir gern glauben, alles unternommen, was Profil Haenssler bezahlen konnte. Also: „Was spricht die tiefe Mitternacht?“ Die Sache ist einstweilen verpatzt, weil der Erlebnisraum, den das Stück auftürmt, auseinanderklappt in Himmel- und Höllenfahrt, darüber kommt man nicht hinweg !

Wir besitzen ein Fragment und einen Abbruch, tragisch, wie die Musikgeschichte so oft verfahren ist: Mozart, Schubert, Bruckner, Berg. „Denn alle Lust will Ewigkeit“, singt Červená, aber man bekommt sie nicht, die Lust. Was in die Ewigkeit eingehen wird, ist sicherlich die Lust zwischen Minute 1 und 59.

Hans Swarowsky 1972/ Wikipedia

Die Wege der Spulen, wie die Wege dessen, was als musikalische Größe gilt, waren verschlungen, unberechenbar und auch unendlich. Wer weiß, ob digitale Hexer/ Tontechniker nicht dereinst die Informationen von Spule 1 auf die Rudimente von Spule 2 hochrechnen können? Ach bitte ja!

Diese idealen Tontechniker einer fernen Zukunft operieren von dem Basismaterial aus, das die zwei anonymen Tonbandbesitzer mit den Viertelspurgeräten gelegt haben, diese Besessenen! Sie krallen die Schätze mit armseligen Klauen. Sie sind das Salz der Erde.

Der Dirigent, der aus dem Dunkel kam. Ist es nicht amüsant, daß allenthalben große und riesengroße Label voluminöse Boxen auf den Markt werfen, mit den Hinterlassenschaften von Dirigenten wie Eugen Jochum, Rafael Kubelik, Charles Munch, Carl Schuricht, Joseph Keilberth, Günther Wand, Hans Rosbaud u. a., wo doch in den Musikfeuilletons klipp und klar geschrieben steht, wie uninformiert diese Herrschaften in puncto Bach, Mozart, Beethoven, Brahms gewesen sind ? Dicke Streicherbesetzung, romantischer Schwulst, keine Ahnung von Verzierungsbräuchen und historischer Artikulation.

Wer kauft dies „Zeug“, während man doch die richtiggestellten Lesarten der rising stars X, Y, Z reichlich erwerben kann ? Ludwig Van, wie er wirklich war, nicht gepanscht von den Idolen unaufgeklärter Zeiten! Der Profil Haenssler Verlag hat diesen „verdächtigen“ Personenkreis mit einer erstaunlichen Reihe bedacht, in der alte LP- und Rundfunkaufnahmen von Josef Krips, Rudolf Kempe, Hermann Abendroth u. a. wiederaufgelegt werden, teils mit Sächelchen, die selbst alte Sammler nicht besitzen. Wer das Pech hat, jung zu sein, kann sich flächendeckend und preiswert eindecken. Eine neue, weithin beachtete Box mit Einspielungen, die garantiert keiner kennt und hat, ist Hans Swarowsky gewidmet.

Groß ist das Feld von Renommées, die nach einer Zeitlang geplatzt sind, namentlich nach des Trägers Dahinscheiden. Aus der Mode gekommen, von der PR-Agentur oder Plattenfirma abgeschaltet! Wer war nochmal Hans Schmidt-Isserstedt ? Oder, wie das böse Wort hieß, „Karl Böhm war tot, einen Tag nachdem er gestorben ist“. Inzwischen ist er wieder lebendig; mit ‘Schmisserstedts‘ Wiedererscheinen ist zu rechnen. Hingegen geschieht es so gut wie nie, daß ein 40 Jahre hindurch in den großen Musikzentren als Routinier tätiger Dirigent, 45 Jahre nach seinem Ende, als eine Jahrhundertgröße erkannt wird. Man glaube davon kein Wort, man höre einfach die Eroica und die zwei Haydn-Sinfonien in besagter Box.

Legendär sind die Erzählungen der Schüler (die meisten davon auch schon verblichen) von Swarowskys Partituranalysen; aber eine Komposition aufschlüsseln können und sie zum Klingen bringen, sind zwei verschiedene Talente. Die Offenbarung der Swarowskyschen Tondokumente besteht nun darin, daß man die klassisch-romantischen Sinfonien und Konzerte nicht als unterhaltsamen Zeitfluß, sondern als Klanggebäude wahrnimmt. Jegliches Element versteht sich als Ziegel, Säule oder Strebe. So ist diese Musik auch gemeint, so steht es in jedem Schulbuch, jeder Dirigent hat das gelernt und will es zu Gehör bringen. Und dann kommen die „schönen Stellen“, die emotionalen Erhitzungen, die dynamischen Steigerungen, rumms, und es schleift einen durch die interpretatorischen Wechselbäder, dass Hören und Sehen vergehen.

Das Genie Swarowskys bewirkt, dass das Schöne schön bleibt, die Leidenschaften brennen, die Kraft sich entfaltet und dennoch nichts selbstverliebt verweilt, nichts losfegt auf der Autobahn, denn alles ist gerahmt in die Konstruktion. Sie gibt Sinn, Maß und Ziel. Es ist der allesbeherrschende architektonische Sinn, der das Anhören Swarowskyscher Dirigate zu einer unvergleichlichen Erfahrung macht. Man wird nicht eingeseift oder mitgerissen, sondern in gemessenen Tempi durch Seiten- und Hauptschiff, Altar und Krypta, Licht und Dunkel dessen geführt, was zusammen die Kathedrale ausmacht.

Nirgends kommt das mit solcher Plastizität zur Geltung, wie in den Haydn-Sinfonien 70 und 93. Wer etwa befürchtet, von einem sturen Didaktiker gelangweilt zu werden, dem sei Schuberts Unvollendete anempfohlen. Sie erstickt nicht in personalem Weltschmerz, sondern überträgt ihn gestaltenreich in Thema und Variation. Die Eroica wiederum ist ein Planetarium, Strenge, Gesetzlichkeit und Ferne des Gestirnenlaufs lösen wie Tristan „von der Welt mich los“ und ebenso von Isolde !

Die Wagner-Ouvertüren stehen in der Tonart mau, sie schallen 1950 ff. wie durch eine bleierne Grabplatte. Sie haben etwas hinter sich. Wer sonst hätte das s o dirigiert ? Kein furtwänglerischer marcia funebre, sondern mit hohlen Dämpfern vor Siegfrieds Horn. Auch die Wiener Walzer erklingen nicht in der aufgeräumten Neujahrsspritzigkeit, die wir gewohnt sind, Dorfschwalben aus Franz-Joseph-Reich. Alles nicht mehr wahr, quietschfidel, aber so wie auf dem Beerdigungskaffee. Musikantenglück, zündender Schwung und sagenhafte Rubati entspringen Brahms’ Ungarischen Tänzen; dazu muss man 1899 in Budapest geboren sein, Éljen A Magyar!

Wo Musik gestisch wird, in Mendelssohns Violinkonzert oder Straußens Till Eulenspiegel, vertieft sich der Begriff des Spielens zu Kinderseligkeit. Wie fliegende Schaukel und hüpfender Ball, hübsche Puppe und flitzender Roller ertönt das pure Entzücken am Lebendigen.

Um nicht weiter nach Worten für all die Wunder in dieser Schachtel zu suchen: Wen es zu Größe, zu gestochener Handschrift zieht, zu ganz modefreiem Eigensinn, der hat darin was zu entdecken. Die Hinterlassenschaft Hans Swarowskys ist umfänglich, wiewohl zu seinen Lebzeiten kein repräsentatives Label es für nötig fand, ihn zu verpflichten. Auf der Webseite der Hans Swarowsky Akademie findet sich eine Diskographie, die sich Kleinstfirmen und Rundfunkanstalten verdankt. Profil Haenssler sei dringlichst eine Fortsetzungsbox angeraten. Das meiste von dem, was ihre historische Reihe alter Meister bietet, war schon einmal da, die Namen wie die Aufnahmen. Ein alter Meister, der nie richtig dagewesen ist, wäre endlich einmal etwas Neues. Jörg Friedrich

Hans Swarowsky – The Conductor (Hänssler Profil 11 CD PH18061) mit Werken von: Joseph Haydn (1732-1809), Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), Ludwig van Beethoven (1770-1827), Franz Schubert (1797-1828), Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847), Gustav Mahler (1860-1911), Arnold Schönberg (1874-1951), Johannes Brahms (1833-1897), Richard Strauss (1864-1949), Richard Wagner (1813-1883), Johann Strauss II (1825-1899), Josef Strauss (1827-1870)

Mitwirkende: Friedrich Gulda, Ivry Gitlis, Sona Cervena, Wiener Akademie Kammerchor, Akademie Kammerorchester Wien, Kölner Rundfunk-Sinfonie-Orchester, Wiener Symphoniker, Orchester der Wiener Staatsoper, Radio-Symphonie-Orchester Berlin, Hans Swarowsky

Anscheinend war Swarowsky von seinem Berliner Abend recht angetan, zumal bei der außerordentlichen Orchesterleistung. Mahler III war bisher nur zweimal auf Platten gebannt worden, 1952 von SPA Records unter Charles F. Adler (ebenfalls grandios) mit Covertext von Alma, und 1962 von Bernstein con fuoco. Seit nunmehr 14 Jahren war Swarowsky bemüht gewesen, jenen halbverschollenen Komponisten, der Musikwissenschaft zufolge nicht sonderlich begabt, in Wien nach dem NS-Kahlschlag wieder heimisch zu machen, vergebens. Aber das Band, das das Dokument des genialen Werks genial realisiert, hätte Swarowsky gern gehütet, so wie Furtwänglers Partitur bis zum Ende seiner Tage! Es war sein Schicksalsstück. Natürlich kannte er Adlers Platte mit den Wiener Sinfonikern, kurzzeitig sein eigenes Orchester, aber es musste ja so völlig anders, weniger klassizistisch klingen, so wie im Januar 1963: kosmisch, wie, laut Mahler, es Mensch, Natur, Tier und alle Engel ihm erzählt hatten.

Anscheinend war Swarowsky von seinem Berliner Abend recht angetan, zumal bei der außerordentlichen Orchesterleistung. Mahler III war bisher nur zweimal auf Platten gebannt worden, 1952 von SPA Records unter Charles F. Adler (ebenfalls grandios) mit Covertext von Alma, und 1962 von Bernstein con fuoco. Seit nunmehr 14 Jahren war Swarowsky bemüht gewesen, jenen halbverschollenen Komponisten, der Musikwissenschaft zufolge nicht sonderlich begabt, in Wien nach dem NS-Kahlschlag wieder heimisch zu machen, vergebens. Aber das Band, das das Dokument des genialen Werks genial realisiert, hätte Swarowsky gern gehütet, so wie Furtwänglers Partitur bis zum Ende seiner Tage! Es war sein Schicksalsstück. Natürlich kannte er Adlers Platte mit den Wiener Sinfonikern, kurzzeitig sein eigenes Orchester, aber es musste ja so völlig anders, weniger klassizistisch klingen, so wie im Januar 1963: kosmisch, wie, laut Mahler, es Mensch, Natur, Tier und alle Engel ihm erzählt hatten.

Die amerikanische Violinistin

Die amerikanische Violinistin

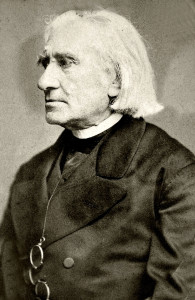

Nach dem Gymnasium genoss Anton Urspruch seine musikalische Ausbildung bei M. Wallenstein, Ignaz Lachner, Joachim Raff, und – ab 1871 – bei Franz Liszt in Weimar. (…) Liszt, der von seinen Schülern kein Honorar nahm, nennt seinen Lieblingsschüler „Antonio“ und tituliert ihn als „Vortrefflicher, lieber Freund“. Fünf Jahre lang reiste Urspruch immer wieder nach Weimar, in den Kreis der Freunde um seinen Mentor Franz Liszt. Hier trat er erstmals im Jahre 1871 als Pianist auf. (…) Weitere Erfolge als Pianist und Komponist erzielte Anton Urspruch auf dem Tonkünstlerfest in Sondershausen. 1878 wurde er als Lehrer für Klavier und Komposition an das Hoch’sche Konservatorium berufen. Seine frühen Werke erschienen bei Schott, Breitkopf & Härtel, Steyl & Thomas, sowie bei A. Cranz in Hamburg. Dessen Tochter Emmy heiratete Anton Urspruch im März 1881.

Nach dem Gymnasium genoss Anton Urspruch seine musikalische Ausbildung bei M. Wallenstein, Ignaz Lachner, Joachim Raff, und – ab 1871 – bei Franz Liszt in Weimar. (…) Liszt, der von seinen Schülern kein Honorar nahm, nennt seinen Lieblingsschüler „Antonio“ und tituliert ihn als „Vortrefflicher, lieber Freund“. Fünf Jahre lang reiste Urspruch immer wieder nach Weimar, in den Kreis der Freunde um seinen Mentor Franz Liszt. Hier trat er erstmals im Jahre 1871 als Pianist auf. (…) Weitere Erfolge als Pianist und Komponist erzielte Anton Urspruch auf dem Tonkünstlerfest in Sondershausen. 1878 wurde er als Lehrer für Klavier und Komposition an das Hoch’sche Konservatorium berufen. Seine frühen Werke erschienen bei Schott, Breitkopf & Härtel, Steyl & Thomas, sowie bei A. Cranz in Hamburg. Dessen Tochter Emmy heiratete Anton Urspruch im März 1881.

So genannte

So genannte