.

Anlässlich der Erstveröffentlichung der Oper bei Naxos und als Alternative zum Wagner-Jahr 2013: Eine wirklich komische deutsche Oper – Anton Urspruchs Oper Das Unmöglichste von Allem; Peter P. Pachl umreißt das Leben des Komponisten und die Genesis seiner Oper.

.

Theaterzettel der Uraufführung/PPP

Anton Urspruch (1850 – 1907): Leben und Schaffen „Töne bedürfen keiner Worte zu ihrem Verständnis. Ihr erstes Erklingen macht alle Worte überflüssig. Und ich schreibe sie dennoch?“ Der dies formulierte, war sich seiner Sache als Komponist offenbar sehr sicher, und die Erfolge zu Lebzeiten gaben ihm Recht: Anton Urspruch wurde am 17. Februar 1850 in Frankfurt am Main in eine Theaterfamilie geboren, die „seit 1845 Frankfurter Bürgerrecht“ besaß, wie in der „Lebens- und Werkskizze“ aus der Feder der Tochter des Komponisten, Theodora Kircher-Urspruch, zu lesen ist: Anton Urspruchs Großvater Philipp Jakob war Schauspieler, die Großmutter Antonietta Helene Succarini soll laut Theodora Kircher-Urspruch eine berühmte Sopranistin gewesen sein, die im Jahre 1790 auch unter Wolfgang Amadeus Mozarts Leitung in dessen Frankfurter Konzert gesungen haben soll.

Für Anton Urspruchs Vater, den 1810 als neuntes Kind geborenen Carl Theodor, übernahm der Kunst liebende Politiker Carl Theodor v. Dalberg die Patenschaft und „ermöglichte, dass dieser in Heidelberg Jura studierte [,] bei Thibaud [recte: Anton Friedrich Justus Thibaut].“ (…)

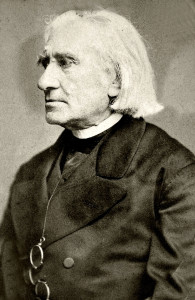

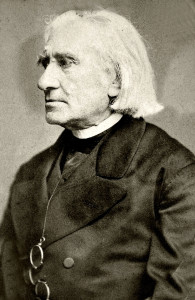

Nach dem Gymnasium genoss Anton Urspruch seine musikalische Ausbildung bei M. Wallenstein, Ignaz Lachner, Joachim Raff, und – ab 1871 – bei Franz Liszt in Weimar. (…) Liszt, der von seinen Schülern kein Honorar nahm, nennt seinen Lieblingsschüler „Antonio“ und tituliert ihn als „Vortrefflicher, lieber Freund“. Fünf Jahre lang reiste Urspruch immer wieder nach Weimar, in den Kreis der Freunde um seinen Mentor Franz Liszt. Hier trat er erstmals im Jahre 1871 als Pianist auf. (…) Weitere Erfolge als Pianist und Komponist erzielte Anton Urspruch auf dem Tonkünstlerfest in Sondershausen. 1878 wurde er als Lehrer für Klavier und Komposition an das Hoch’sche Konservatorium berufen. Seine frühen Werke erschienen bei Schott, Breitkopf & Härtel, Steyl & Thomas, sowie bei A. Cranz in Hamburg. Dessen Tochter Emmy heiratete Anton Urspruch im März 1881.

Nach dem Gymnasium genoss Anton Urspruch seine musikalische Ausbildung bei M. Wallenstein, Ignaz Lachner, Joachim Raff, und – ab 1871 – bei Franz Liszt in Weimar. (…) Liszt, der von seinen Schülern kein Honorar nahm, nennt seinen Lieblingsschüler „Antonio“ und tituliert ihn als „Vortrefflicher, lieber Freund“. Fünf Jahre lang reiste Urspruch immer wieder nach Weimar, in den Kreis der Freunde um seinen Mentor Franz Liszt. Hier trat er erstmals im Jahre 1871 als Pianist auf. (…) Weitere Erfolge als Pianist und Komponist erzielte Anton Urspruch auf dem Tonkünstlerfest in Sondershausen. 1878 wurde er als Lehrer für Klavier und Komposition an das Hoch’sche Konservatorium berufen. Seine frühen Werke erschienen bei Schott, Breitkopf & Härtel, Steyl & Thomas, sowie bei A. Cranz in Hamburg. Dessen Tochter Emmy heiratete Anton Urspruch im März 1881.

Urspruchs Symphonie in Es-Dur, op. 14 widmete der Komponist seiner Braut und interpretierte die Partitur wiederholt selbst als Dirigent. In seinem Raff gewidmeten Klavierkonzert trat Urspruch zumeist als sein eigener Interpret am Klavier auf.

Uraufführungsdirigent Felix Mottl/ PPP

Urspuchs Opernerstling Der Sturm, auf ein Libretto von Pizzarri nach Shakespeare, wurde 1888 unter der musikalischen Leitung von Otto Dessoff in Frankfurt uraufgeführt. Einen großen Erfolg errang ein Jahr später in Elberfeld die Uraufführung von Urspruchs Oratorium Die Frühlingsfeier, op. 26 für Chor, großes Orchester und Tenor-Solo auf eine Ode von Friedrich Gottlieb Klopstock (1724–1803).

Als Urspruchs „Meisterwerk“ bezeichnet die Tochter des Komponisten die Oper Das Unmöglichste von Allem, für die sich Urspruch, nach Lope de Vegas Lustspiel El major imposible, das Libretto selbst verfasst hat: „Es war eine komische Oper im feinsten kunstvollen Sinne, deren Aufbau, Sanglichkeit und Grazie immer großen Beifall fand bei allen Aufführungen. Die Uraufführung in Karlsruhe [am 5. November] 1897 leitete Felix Mottl, danach folgte[n] Darmstadt“– am 25. November 1897 unter Hofkapellmeister de Haan – „Weimar, Leipzig, Köln [20. Oktober] 1898 [Musikalische Leitung: Arno Kleffel; Regie: Alois Hofmann], Elberfeld und Frankfurt 1899 und Prag unter Leo Blech. Letztere war wohl die glänzendste Aufführung, die der damals bekannte Kritiker Dr. Batka hervorragend beurteilte. Führende Musiker und Kritiker begrüßten es lebhaft, dass nun endlich eine komische Oper erschienen sei von kultiviertem Geschmack und geistreichem Witz, so meisterhaft im Aufbau und sinnvoller Kunst in der thematischen Verarbeitung, dass man seit den Mozart-Opern nichts ähnliches kenne“.

Das geistliche Oratorium Ave Maris Stella, op. 24, erlebte seine Uraufführung im Januar 1888 in Krefeld. Obgleich sich Anton Urspruch aus dem Parteienstreit zwischen Wagnerianern und Brahmsianern, der seit dem letzten Drittel des 19. Jahrhundert bestand, heraushielt, ließ sich die Widmung des Oratoriums an Johannes Brahms in der Öffentlichkeit durchaus als eine Positionierung gegen Wagner deuten.

Das Theater in Karlsruhe/PPP

Verglichen mit „andere[n] zeitgenössische[n] Richtungen […], z. B. Reger und Richard Strauss“, habe Urspruch sich „als fort- schreitender ‚Moderner’“ gefühlt, „der tief verantwortlich weiterbauen, nicht umstürzen wollte“. So habe er im letzten Lebensabschnitt „mit dem Gefühl der Berufung an sich und seinem eigenen Stil weiter“ gearbeitet. Urspruchs intensive Studien des Gregorianischen Chorals schlugen sich in seiner 1901 veröffentlichten Schrift „Der gregorianische Choral und die Choralfrage“ nieder. Parallel arbeitete Urspruch an der Oper „Die heilige Cäcilie“, wieder auf ein eigenes Libretto.

Theodora Urspruch-Kircher vermutet in dieser Oper „ein[en] geheime[n] Kampf um seine Ideale der Musik […]. Die Entwicklung verlief ja so allgemein verändernd, umwälzend und bisher gültiges in Frage stellend, in der Kunst natürlich nicht allein, sondern politisch, gesellschaftlich, technisch, ebenso moralisch, welt- anschaulich. […] Urspruch, der hochintelligente, weitschauend orientierte, nun weise gewordene, aber fortschrittsbeteiligte, mag an diesen Konflikten seelisch und körperlich gelitten haben“.

In einem Gespräch mit Siegfried Ochs soll der Komponist Ende des Jahres 1906 erwogen haben, den ersten und gleichzeitig umfangreichsten der fünf Akte seiner dritten Oper „als Oratorium“ aufzuführen. Doch auch zur konzertanten Teil-Uraufführung dieser Oper kam es nicht mehr. Am 11. Januar 1907 starb der Komponist an den Folgen einer Herzschwäche.

Urspruch mit Tochter/AUG

Im Spannungsfeld von Liszt und Wagner: Laut Theodora Urspruch-Kircher betrachtete sich Anton Urspruch „durchaus als Moderner, der wieder Reinheit der Musik-Sprache aufnahm. Er wollte damit eine Musik schaffen, die die menschliche Stimme als Ausdrucksinstrument von höchstmöglichem Wohlklang empor entwickelte.“

Verblüffend erscheint in diesem Zusammenhang die Zurücknahme der eigenen Modernismen der ungleich virtuoseren Urfassung seiner „Deutschen Tänze“ in einer späteren Fassung. Gar als „lang ersehnte Reaction [!]“ auf die „fin de siècle-Compositionsweise mit ihren Monstrositäten und Ausbrüchen“ deutete der Rezensent der Neuen Hessischen Volksblätter Urspruchs Oper Das Unmöglichste von Allem, anlässlich der Darmstädter „Festvorstellung zur Feier des Geburtstages Ihrer Königlichen Hoheiten des Grossherzogs und der Grossherzogin“ am 25. November 1897.

„Wagner’sche Anklänge werden“ – so Urspruchs Tochter – „kaum verspürt, und Urspruch hat sich diesem Einfluss wohl bewusst entzogen, obwohl er nicht teilnahm an den wilden Richtungskämpfen zwischen Neudeutschen und deren Gegnern, die ja auch abscheuliche Ausmaße annahmen, die selbst eine so vornehme Natur wie Clara Schumann zu Beschimpfungen hinriss gegen Liszt.“

Mentor Franz Liszt/Wiki

Aufschlussreich sind theoretische Überlegungen des Komponisten Urspruch zur Vereinigung von Wort und Ton, im Zusammenhang mit seinem Opus Frühlingsfeier: „Wollen nun solche Gedanken und Bilder zu Musik werden, so betrachte man es als besonders glückliche Fügung, wenn die ihnen vom Dichter gegebene Wortfassung die technische Möglichkeit zur Musikbildung in sich schließt. Dies ist, seitdem die wahre große Dichtkunst sich von ihrer natürlichsten Genossin, der Musik, entfernt und zur Literatur herabgestimmt hat, weit seltener der Fall, als man gemeinhin annehmen sollte. Die Musik hat andere Gesetze der Form und der Ausdrucksmittel als die Poesie. Ist diese nicht mit Rücksicht auf jene von vornherein entworfen, oder waltet nicht eine glückliche zufällige Übereinstimmung, so kann selten, namentlich bei Sprachkunstwerken von größerer Ausdehnung, ein glücklicher Musenbund geschlossen werden.“ Im nachfolgenden Absatz beruft sich Urspruch sogar ausdrücklich auf Wagner, dessen theoretische Kunstschriften er offenbar durchaus verinnerlicht hat: „Beide stehen nun in diesem zweiten Teil im Banne der ‚Welt im Kleinen’, die musikalische Malerei, ja die Detailmalerei tritt in ihr Recht, die Farbe verdrängt die Linie, ja, um die Wagnersche geistvolle Deutung einer von Schiller auf die Poesie angewandten Bestimmung zu gebrauchen – dem ‚naiven’ Stil wird der ‚sentimentalische’ entgegengesetzt. Ausgehend von dieser nun mikrokosmischen Welt, folgend dem in der Natur sich offenbarenden Gott, wird die Dichtung jetzt selbst zur Offenbarung und Predigt einer wahren Naturreligion.“ Dies knüpft deutlich an Wagners Idee der Kunstreligion an. Im weiteren Verlauf dieses Aufsatzes wendet Urspruch eine Analogie auf die Handlung von Wagners Bühnenweihfestspiel Parsifal an (…).

Ebenfalls ausgegrenzt: Franz Schreker/UE

Verdrängung: Urspruchs infolge des Antisemitismus in Deutschland

Ausweichend erklärt Urspruchs Tochter Theodora das Verstummen der Kompositionen ihres Vaters durch die „weltweiten Katastrophen seit Beginn des 20. Jahrhunderts“, wie „in den bis heute nicht bewältigten Krisen und Ratlosigkeiten des Musikschaffens, aber auch in den hohen Ansprüchen an Niveau der Aufführenden und des breiten Publikums“.

Im sechsten bis zehnten Tausend seines Handbuches „Die Oper der Gegenwart“, das 1922 in Berlin erschien, erinnert Julius Kapp daran, dass das von Giuseppe Verdi in Falstaff geschaffene „Fundament einer späteren komischen Oper“ ein Jahr nach Hugo Wolfs Corregidor auch von Anton Urspruch gewählt wurde: „Neben Verdi stützt er sich hauptsächlich auf Cornelius (in der konsequenten, beinahe bis zur Spielerei getriebenen Verwertung kontrapunktischer Kunstformen, wie Kanon und Fuge, zur Erzielung komischer Wirkungen) und Mozart (Ensemblebehandlung im Finale).“ Gleichwohl entstehe aber „bei aller Feinarbeit und technischer Meisterschaft […] eben doch nur ein lehrreiches Produkt eines geistreich klügelnden Kopfes, es fehlt ihm die zwingende Kraft echter Produktivität.“ In diesem Urteil schwingt deutlich Antisemitismus des späteren Reichsdramaturgen mit, der sich argumentativ stillschweigend auf Richard Wagners Pamphlet „Das Judentum in der Musik“ beruft und zu Das Unmöglichste von Allem abschließend konstatiert, „die Oper verschwand daher nach kurzer Bühnenlaufbahn völlig.“ Jene Attribute, die Kapp zur Abwertung von Urspruchs Partitur heranzieht, wurden auch den (Opern-)Kompositionen Franz Schrekers gern von der Kritik angeheftet, namentlich „erklügelt, ergrübelt, gesucht“, wie aus Schrekers humorvoller Gegenüberstellung von Ausschnitten seiner Rezensenten hervorgeht.

Das Wohnzimmer im Hause Urspruchs/AUG

Dass Urspruchs gefeierte Oper Das Unmöglichste von Allem nach dem frühen Tod des Komponisten deutlich weniger gespielt wurde, ist ein Schicksal, das Urspruch mit zahlreichen zu Lebzeiten viel gespielten Komponisten, jeweils kurz nach deren Ableben, teilt. Vergleichbar ging es in unseren Tagen beispielsweise auch den vordem viel gespielten Opern von Gottfried von Einem, die nach einem Stadium der Vernachlässigung, nach dem Tod des Komponisten, erneut auf die Bühnen zurückkehrten.

Auf ähnliche Weise wurden auch nach dem Tod Anton Urspruchs, im Jahre 1907, die Kompositionen dieses Spätromantikers weniger häufig gespielt; in Vergessenheit gerieten sie dann allerdings durch das Verstummen infolge der Rassengesetze und der „Arisierung des Musiklebens“ in Deutschland.

Szene aus der Leverkusener Produktion/ pianopianissimo-musiktheater /Bogner/Lösch/Zürn

Urspruchs komische Oper: Opernführer sind immer ein guter Indikator für aktuelle Aufführungen musikalischer Bühnenwerke im Spielplan des jeweiligen Erscheinungsjahres. In der siebten Auflage von Lackowitz’ „Opernführer“ findet man im „III. Nachtrag“ diverse Novitäten der Jahrhundertwende, neben Inhaltsangaben zu Eugen d’Alberts Kain (1900), August Bungerts Nausikaa (1901), Emanuel Chabriers Briseis (Die Braut von Korinth)“ (1898), Umberto Giordanos André Chénier (1896), Hans Pfitzners Der arme Heinrich (1895), Giacomo Puccinis Die Bohème (1897), Max von Schillings’ Der Pfeifertag (1899), Siegfried Wagners Herzog Wildfang (1901) und Heinrich Zöllners Die versunkene Glocke (1899) fehlt in Lackowitz’ „Textbuch der Textbücher“ auch nicht ein Abriss der Handlung Das Unmöglichste von Allem: „Dichtung nach Lope de Vega und Musik von Anton Urspruch“, wobei Lackowitz irrtümlich als „Erste Aufführung: 10. Januar 1899 in Elberfeld“ angibt. Ebenfalls eines spanischen Stoffes bediente sich im Uraufführungsjahr 1899 Georg Jarno mit Der Richter von Zalamea (1899), auf ein Libretto des Dichters Viktor Blüthgen nach Calderon. Ebenso greifen Hugo Wolffs Beiträge für die Opernbühne beim Genre komische Oper auf spanische Vorlagen zurück, der 1898 uraufgeführte Corregidor (wie dann auch Manuel de Fallas Ballett-Version desselben Stoffes, Der Dreispitz) und seine Fragment gebliebene Oper Manuel Venegas (nach einem Roman von Pedro de Alarcon).

Der Kollege und Komponist Peter Cornelius/Wiki

Peter Cornelius, den Julius Kapp nicht zu Unrecht als Vorbild Anton Urspruchs für die Partitur der Oper Das Unmöglichste von Allem nennt, hat mit seiner Oper Der Cid Spanien und dessen Nationalheld selbst Tribut gezollt.

Stärker als in der Cid-Partitur, dürfte Urspruchs Vorbild, was den Witz der Musik angeht, jedoch in Cornelius’ Der Barbier von Bagdad zu finden sein. Dass diese Oper in Weimar unter der musikalischen Leitung von Franz Liszt uraufgeführt worden war und dass die auf Liszts Anraten von Cornelius nachkomponierte, heitere Potpourri-Ouvertüre in D-Dur nach Cornelius’ Tod von Liszt selbst instrumentiert wurde, sind weitere Hermen zwischen Cornelius’ Meisterwerk zu dem von Liszts Lieblingsschüler.

Peter Cornelius hat die musikalische Komik von Imitation, Presto- Kanon und skurriler Kontrapunktik allerdings nicht selbst erfunden, sondern von seinem Abgott Hector Berlioz für die deutsche Opernbühne adaptiert und weiter entwickelt. Neben Hector Berlioz’ Benvenuto Cellini gebührt insbesondere dessen Shakespeare-Oper Béatrice et Bénedict die Vorreiterposition. (Und an den Malvolio in Shakespeares Was ihr wollt, der Vorlage zu Béatrice et Bénedict, gemahnt der Fulgencio in Urspruchs Oper.)

Szene aus der Leverkusener Produktion 2011/pianopianissimo-musiktheater /Bogner/Lösch/Zürn

Formale Entsprechungen von musikalischem Witz basieren auf der dramaturgischen Verflechtung von Text und Musik, – und so ist es nur naheliegend, dass Urspruch für seine zweite, komische Oper, auch hier den Weg des Dichterkomponisten einschlug, den Peter Cornelius vorgezeichnet hatte.

In seiner Uraufführungsrezension veröffentlicht der Kritiker des Berliner Börsen-Courier ein Schreiben des Komponisten an „einen Freund“: „Molière bezeichnete einmal als den Gipfel aller Kunst: de faire rire un homme serieux. Er hat recht; für sein Genre, für die Komödie einmal gewiss. Dies wäre nun auch mein Fall; und wenn alle Welt mit dem einfachen Bedürfnisse in das Theater ginge, für einige Stunden die Misère des Lebens vergessen zu wollen, dabei auch so lachen zu wollen, das sich der ernste künstlerische Mensch nachher nicht zu schämen braucht, so wäre mir nicht bange. Aber in unserer modernen Öffentlichkeit finde ich dies Bedürfnis nicht. Was von der Posse, über die der homme serieux niemals lacht, abseits liegt, muss grau in grau gekleidet gehen, sich tiefsinnig gebärden, und, wie ein junger alter Greis[,] in Symbolen mit sich selbst spielen, wenn er beachtet werden und Lohn erlangen will.

Die Komplexität der Oper bringt allerdings einen Nachteil im Hinblick auf ihre Popularisierung mit sich. Es gibt keine herausragende Einzelnummer oder „Highlight“ dieser Oper, das sich als Einzelarie auf Schallplatte oder im Rundfunk hätte durchsetzen können. Schon Fritz Volbach erkannte dies: „das Ganze ist so gefügt und so einander bedingend, dass es unmöglich sein wird, auch nur ein einziges Stück des Werkes als Nummer in den Concertsaal zu verpflanzen.“

Eine Ausnahme hinsichtlich der Verbreitung von Urspruchs Oper im Salon und häuslichen Bereich ist gleichwohl zu konstatieren. Damit Opernbesucher sich auf die Aufführung vorbereiten oder deren Höhepunkte nochmals am Klavier wachrufen konnten, war es um die Jahrhundertwende und im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts üblich, schöne Stellen zeitgenössischer Opern als Potpourri aneinander zu reihen. Derartige, häufig in leichter und in schwierigerer Version für Klavier herausgegebene Transkriptionen – etwa der Opern von Siegfried Wagner, Hans Pfitzner und Franz Schreker – halfen, die Popularität zeitgenössischer Komponisten zu steigern. Auch „über Motive aus der Oper ‚Das Unmöglichste von Allem’ von Anton Urspruch“ erschien ein solches „Potpourri“. Hierin sind insgesamt sechzehn Szenen, in nicht chronologischer Reihenfolge der Handlung, berücksichtigt, darunter das Vorspiel, das Quartett und der Marsch aus dem 1. Akt, die Gartenszene, das spanische Lied und das Finale des 2. Aktes sowie die Buffoszene aus dem dritten Akt. Musikalische Besonderheiten gibt es in dieser Oper mannigfach zu entdecken.

Anton Urspruch/AUG

Die Herrschaft des Vokalen

Für den vokalen Aspekt innerhalb der kompositorischen Absichten trifft zu, was Urspruchs Tochter definiert: „Mehr und mehr aber sah er als musikalisches Ziel, die menschliche Stimme zum Träger der Tonkunst zu machen durch Wort-Tonverschmelzung.“ Und der Berliner Börsen-Courier kam zu dem Schluss: „Die Oper gehört zu den ausgesprochenen Gesangsopern, in welcher der Gesang über dem Orchester steht, welches zurücktritt, aber modern behandelt ist. Im Gesang ist der declamatorische [!] Stil vollständig vermieden, vielmehr die alte bel canto-Form beibehalten. Erwähnenswert ist ferner, dass die Oper, ohne Leitmotive gearbeitet, durchweg polyphon gehalten ist. Hier und da hören wir – und dies soll durchaus kein Tadel sein – den Lehrer der Musik aus dem Werke, so in einem Quartett in Doppel-Canonform und in einer fein gearbeiteten Fuge über fünf Themen.“

.

.

Den vorstehenden Text bringen wir anlässlich der Neuveröffentlichung der Oper bei Naxos mit Genehmigung des Autors Peter P. Pachl aus dem Programmheft Das Unmöglichste von Allem, erschienen zur Premiere am 22. September 2011 im KulturStadtLev Forum, Leverkusen; Herausgeber: pianopianissimo-musiktheater. Die Verwendung der Fotos zu Anton Urspruch gestattete liebenswürdiger Weise Frau Veronika Kirchner von der Anton-Urspruch-.Gesellschaft, die übrigen Peter P. Pachl, wofür wir ihm danken. Die Red.

.

Anton Urspruch: Das Unmöglichste von Allem mit Rebecca Brobeck, Robert Fendl, Anne Wieben, Caterian Maier, Mattias Grätzell und Ralf Sauerbrei; PPP Music Theatre Ensemble, Orchestra of the Sorbian National Enbsemble, Dirigent Israel Yinon, 3CD Naxos 8.66333-35; (Zitate der Tochter Urspruch aus: Theodora Kircher-Urspruch: Gedenkschrift zum 125. Geburtstag von Anton Urspruch (17. 2. 1850 – 11. 1. 1907). Lebens- und Werkskizze eines Komponisten um die Jahrhundertwende. Typoskript im Nachlass der Familie.

.

.

Dazu auch: Peter P. Pachl – Eine wirklich komische deutsche Oper, Anton Urspruchs „Das Unmöglichste von Allem“: Gekürztes und verändertes Vorwort zur Neuausgabe der Partitur, mit freundlicher Genehmigung des Verlags Ries & Erler, Berlin: ISMN M-013-86015-9, 2010).

.

Eine vollständige Auflistung der bisherigen Beiträge dieser Serie hier.

Die amerikanische Violinistin Annelle K. Gregory hat mit dem Sinfonieorchester Kiew unter Dmitry Yablonsky Russisches für Solovioline und Orchester eingespielt. Es sind die Suite de Concert op. 28 von Sergey I. Taneyew (1856-1915) und die Fantasie über zwei russische Themen op. 33 von Nikolay Rimsky-Korsakov (1844-1908). Die Konzert-Suite entstand 1909 in Zusammenarbeit mit dem Geiger Boris Sibor, der im selben Jahr den Solopart auch bei der Uraufführung spielte. Die Suite hat die barocke Suite zum Vorbild, indem sie mit einem „Präludium“ beginnt, dem sich eine „Gavotte“ anschließt. Mit dem folgenden „Märchen“ und dem zentralen „Thema mit Variationen“ löst sich die Suite dann doch vom Vorbild. Allerdings haben zwei der Variationen mit Walzer und Mazurka ebenfalls tänzerischen Charakter, bis die Suite mit einer „Tarantella“ energiegeladen abschließt. Die Geigerin hat mit der hohen Virtuosität des melodiereichen, spätromantischen Werks keine Probleme, bei dessen Wiedergabe das ukrainische Orchester versiert den mitgestaltenden Part übernimmt. Das gilt in gleichem Maße für die Fantasie von Rimsky-Korsakov, die ebenfalls ein hohes Maß an Virtuosität enthält, hier mit typisch russischer Melancholie verbunden (Naxos 8.579052).

Die amerikanische Violinistin Annelle K. Gregory hat mit dem Sinfonieorchester Kiew unter Dmitry Yablonsky Russisches für Solovioline und Orchester eingespielt. Es sind die Suite de Concert op. 28 von Sergey I. Taneyew (1856-1915) und die Fantasie über zwei russische Themen op. 33 von Nikolay Rimsky-Korsakov (1844-1908). Die Konzert-Suite entstand 1909 in Zusammenarbeit mit dem Geiger Boris Sibor, der im selben Jahr den Solopart auch bei der Uraufführung spielte. Die Suite hat die barocke Suite zum Vorbild, indem sie mit einem „Präludium“ beginnt, dem sich eine „Gavotte“ anschließt. Mit dem folgenden „Märchen“ und dem zentralen „Thema mit Variationen“ löst sich die Suite dann doch vom Vorbild. Allerdings haben zwei der Variationen mit Walzer und Mazurka ebenfalls tänzerischen Charakter, bis die Suite mit einer „Tarantella“ energiegeladen abschließt. Die Geigerin hat mit der hohen Virtuosität des melodiereichen, spätromantischen Werks keine Probleme, bei dessen Wiedergabe das ukrainische Orchester versiert den mitgestaltenden Part übernimmt. Das gilt in gleichem Maße für die Fantasie von Rimsky-Korsakov, die ebenfalls ein hohes Maß an Virtuosität enthält, hier mit typisch russischer Melancholie verbunden (Naxos 8.579052).

Nach dem Gymnasium genoss Anton Urspruch seine musikalische Ausbildung bei M. Wallenstein, Ignaz Lachner, Joachim Raff, und – ab 1871 – bei Franz Liszt in Weimar. (…) Liszt, der von seinen Schülern kein Honorar nahm, nennt seinen Lieblingsschüler „Antonio“ und tituliert ihn als „Vortrefflicher, lieber Freund“. Fünf Jahre lang reiste Urspruch immer wieder nach Weimar, in den Kreis der Freunde um seinen Mentor Franz Liszt. Hier trat er erstmals im Jahre 1871 als Pianist auf. (…) Weitere Erfolge als Pianist und Komponist erzielte Anton Urspruch auf dem Tonkünstlerfest in Sondershausen. 1878 wurde er als Lehrer für Klavier und Komposition an das Hoch’sche Konservatorium berufen. Seine frühen Werke erschienen bei Schott, Breitkopf & Härtel, Steyl & Thomas, sowie bei A. Cranz in Hamburg. Dessen Tochter Emmy heiratete Anton Urspruch im März 1881.

Nach dem Gymnasium genoss Anton Urspruch seine musikalische Ausbildung bei M. Wallenstein, Ignaz Lachner, Joachim Raff, und – ab 1871 – bei Franz Liszt in Weimar. (…) Liszt, der von seinen Schülern kein Honorar nahm, nennt seinen Lieblingsschüler „Antonio“ und tituliert ihn als „Vortrefflicher, lieber Freund“. Fünf Jahre lang reiste Urspruch immer wieder nach Weimar, in den Kreis der Freunde um seinen Mentor Franz Liszt. Hier trat er erstmals im Jahre 1871 als Pianist auf. (…) Weitere Erfolge als Pianist und Komponist erzielte Anton Urspruch auf dem Tonkünstlerfest in Sondershausen. 1878 wurde er als Lehrer für Klavier und Komposition an das Hoch’sche Konservatorium berufen. Seine frühen Werke erschienen bei Schott, Breitkopf & Härtel, Steyl & Thomas, sowie bei A. Cranz in Hamburg. Dessen Tochter Emmy heiratete Anton Urspruch im März 1881.

So genannte

So genannte

Zuerst aber Matthias Käther mit einem enthusiastischen Einstieg.

Zuerst aber Matthias Käther mit einem enthusiastischen Einstieg.

Obschon die Zensoren Raoul Barbe-Bleue 1789 durchkommen ließen, bleib der darin enthaltene politische Stil nicht unbemerkt

Obschon die Zensoren Raoul Barbe-Bleue 1789 durchkommen ließen, bleib der darin enthaltene politische Stil nicht unbemerkt