Im Vorfeld der Beschäftigung mit Agnes von Hohenstaufen 2018 in Erfurt stieß ich beim Browsen auf die Neuausgabe des bekannten Mitschnitts der Agnese di Hohenstaufen vom Maggio Musicale Fiorentino 1954 unter Vittorio Gui – laut Aufschrift von den Originalbändern!. Den kannte man nur von mehr oder weniger stumpfen Klanggemengen bei Cetra und manchen anderen grauen Labels. Und so war mein Misstrauen gegenüber der relativ neuen Ausgabe vom Theater selbst, der Opera di Firenze, die ich bei jpc entdeckte (preiswerter als bei Amazon, weil ohne Porto), groß. Dennoch – Corelli in seiner Glorie zu erleben und eine ganze Riege von ersten italienischen Sängern der Nachkriegszeit dazu (leider in der italienischen Fassung, die sprachlich wenig vom Original übrig lässt) war die Anschaffung wert. Also bat ich den liebenswürdigen Marketingmann Giovanni Vitali um Presseexemplare.

Und wer beschreibt meine Überraschung, dass – ähnlich wie bei den Callas-Vespri bei Testament ebenfalls (1951) aus Florenz – die originalen Masterbänder verwendet wurden, der Sound sich absolut drastisch verbessert hatte, die Stimmen und selbst die Chormassen relativ durchhörbar über die Zeit herüber klangen. Eine Offenbarung! Lucille Udovic überzeugt wesentlich mehr als die mulschigen Mitschnitte der Kolleginnen Leyla Gencer und Montserrat Caballé unter Muti in Florenz und Rom, und die Florentiner Besetzung im Ganzen unter Vittorio Guis energischer, viriler Leitung allemal. Anita Cerquetti, von der es die überirdisch gesungene Arie gibt („Oh re dei cieli“) hat m. W. die Oper nicht ganz gesungen. Wenn man sich einstweilen mit der italienischen Bastardversion begnügen muss (Agnese di Hohenstaufen; Florenz 1954/ OF 007, 2 CD).

Spontinis „Agnese di Hohenstaufen“ Florenz 1954/ OF 007, 2 CD

Die Ausgaben der auf der website des Maggio Musicale Fiorentino angebotenen Mitschnitte sind also von den Originalbändern vorgenommen worden – es ist unklar, ob dies die eigenen sind oder die Radiobänder der RAI. Das wird noch zu klären sein. Fakt ist aber, dass diese nachstehend besprochen Aufnahmen ungleich viel besser klingen als alles, was davon bislang auf dem grauen Markt zu hören war. Das beste Beispiel dafür sind neben der Agnese auch Cherubinis Abencerragi, wieder mit der wunderbaren Anita Cerquetti, woraus oben ein Szenenbild/ Maggio Musicale einen Eindruck gibt, denn die CD-Ausgaben enthalten auch schöne Bühnen- und Rollenfotos in strengem Schwarz-Weiß. Die Artikel in den beiliegenden Booklets sind zweisprachig gehalten (italienisch/ englisch). Nun also eine Auswahl, die Kollege Rolf Fath vorstellt. G. H.

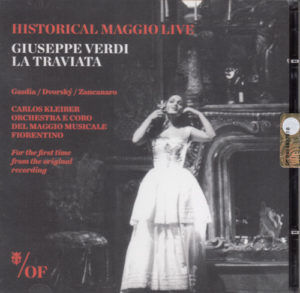

Etwas Altes. Etwas Neueres. Und etwas Neues. In der Reihe Opera di Firenze finden sich einige Schätze des Fiorentiner Festivals. Wobei Neueres relativ ist, denn ein Teil der vorliegenden Aufnahmen sind auch schon rund 40 Jahre alt, der Werther von 1978, die Butterfly von 1979 und die Traviata von 1984. Seinerzeit, also im Dezember 1984, war die Traviata ein unbedingtes Muss. Kleiber dirigierte, Gasdia war die Kurtisane, die Inszenierung stammte von Zeffirelli.

Doch der Reihe nach. Am Anfang steht vier Jahre nach der legendären Medea mit der Callas von 1953 eine weitere bedeutende Cherubini-Wiederentdeckung des Festspielleiters Francesco Siciliani: Gli Abencerragi, die ebenso wie die Medea in einer italienischen Fassung (von Libero Granchi) gespielt wurden. Anders als Medea (1799), die in Deutschland einst vielgespielten Les deux journées bzw. Der Wasserträger (1800) oder Démophon (1788) stammt die im April 1813 in Gegenwart Napoleons und seiner Gattin Marie-Louise an der Pariser Grand Opéra uraufgeführten Geschichte aus dem im 15. Jahrhundert von den Mauren besetzten Spanien Les Abencérages ou L’Étendard de Granade aus Cherubinis letzter Schaffensphase. Étienne de Jouy führte seine in Fernand Cortez für Spontini begonnene Beschäftigung mit historisch genau definierten Stoffen mit den ebenfalls historischen Figuren Almanzor und Gonzalve de Cordoue fort (letztere kommt dieser Tage/ April 2020 als Video-Mitschnitt vom Maggio Musicale 2019 bei Dynamic heraus), verknüpfte sie mit konventionellen Mustern, so dass Les Abencérrages im Wechsel zwischen Intimität und großen Aufzügen etwas schematisch anmuten. Kalkül und geschickte Machart, akademische Kühle und Glätte wurden der Musik vorgeworfen.

Cherubinis „Abencerragi“ mit Anita Cerquetti (OF 609)

Die Oper war eng mit dem Schicksal Napoleons verknüpft. Mit dem Fall des Kaisers gerieten auch die Abencérages zeitweise in Vergessenheit und lebten erst wieder auf, als Spontini sie 1828 für die Berliner Hofoper als Das Feldpanier von Granada nochmals recycelte. Die Fiorentiner Aufführung im Mai 1957 war anscheinend die erste Aufführung der Oper in Cherubinis Heimat, die sich der revitalisierenden Clans der Abencerragen und Zegris und dem Kampf um die heilige Standarte von Granada annahm. Zwanzig Jahre später leitete Peter Maag 1975 bei der RAI Milano eine französische Aufführung, die trotz oder wegen Margherita Rinaldi relativ wenig Beachtung fand. Philologische Anmerkungen zur Fassung interessieren nicht mehr. Die Aufnahme For the first time from the original recording klingt tatsächlich angenehmer als bisherige Ausgaben (2 CD Maggio Live 609, ital./engl. Beiheft) und bietet beim Wiederhören angenehme Überraschungen, beispielsweise den 2017 im Alter von 96 Jahren verstorbenen amerikanischen Tenor Louis Roney, der mit dem Sänger der Uraufführung, Nourrit, nicht nur den Vornamen teilt, sondern sich auch als stilsicherer und überaus geschmeidiger Sänger in der Partie des Almansor, des Heerführers der Abencerragen, erweist, die mich ein bisschen an den Max erinnert. Wir finden noch weitere Sänger, die das Operngeschehen der 1950 und 60er Jahre am Laufen hielten, wie Alvino Miscino als großherziger spanischer Ritter Gonzalvo, der in seinen Nummern im ersten Akt, der Arie mit anschließendem Solo und Romanze, seinen Rossini-Tenor ausbreitet, aber offenbar ganz hinten auf der Bühne stand, die Bässe Mario Petri als Almansors Gegner Alemar, sowie den bis in die 1990er Jahre tätigen Paolo Washington als Alamir. Sie umkreisen den Star der Aufführung, die damals 26jährige Anita Cerquetti, deren Karriere bereis wenige Jahre darauf ihr Ende fand. Die Partie bietet Cerquetti nicht solch atemberaubende Momente wie Spontinis Agnese di Hohenstaufen, doch ihre Noraime bläst in der Alhambra nicht Trübsal, denn Cerquetti singt die spanische Prinzessin mit großer Allüre, breit und sicher strömendem pastosem Sopran und Kraft sowohl in der großen Arie zu Beginn des zweiten Aktes wie in der berückend schlichten Lyrik in der nächtlichen, Weber nahen Szene zu Beginn des dritten Aktes. Es ist schön, diese sich im Glanz kaiserlicher Klassizität sonnende, nicht an Pomp und Ballett und Festbläsern sparende, teilweise auch etwas dekorativ äußerliche und von Carlo Maria Giulini mit Geschmack dirigierte Aufnahme wieder zu hören.

Verdis Oper „La Traviata“ (OF 004) mit Cecilia Gasdia

Den von der Aufführung am 20. Dezember 1984 stammenden Mitschnitt der Traviata darf man ebenfalls als historisches Dokument bezeichnen. For the first time from the original recording heißt es bei (2 CD OF 004); meine bereits im eigenen Arichiv vorhandene Live-Aufnahme in der blauen Box vernebelte die Quelle und den Tag der Aufführung. Bei OF handelt sich um die vorletzte Aufführung der Serie; die Premiere war am 9. Dezember, man fuhr also von der Scala-Eröffnung mit Abbados Carmen nach Florenz Es war Kleibers einziger Auftritt beim Maggio Musicale, vorausgegangen waren 1976 das Debüt an der Scala mit dem Rosenkavalier und sein Einspringen für Karl Böhm bei einem Konzert 1979 mit dem Santa Cecilia Orchester. Vorausgegangen war auch die Aufnahme mit der Cotrubas. Die Traviata in Florenz, wo Vater Erich Kleiber 1951 mit Vespri siciliani und Callas Sensation gemacht hatte, ist nicht so mustergültig wie die Münchner Studioaufnahme von 1977, doch nicht weniger bemerkenswert: hier stimmt alles. Vom schwermütigen Vorspiel über die Attacke der Ballgeschehen und die Idylle des Landhauses bis zur moribunden Stimmung des letzten Bildes. Kleibers Zugriff hat packenden Drive, ist dabei sowohl intensiv wie brillant und gibt dem Text Raum Die 24jährige Cecilia Gasdia, die zwei Jahre zuvor mit ihrem Einspringen für Caballé in Anna Bolena an der Scala ihren Durchbruch erlebt hatte, steigert sich als Heroine eines bürgerlichen Rührstücks im Lauf der Aufführung. Anfangs wirkt ihr dunkler, weißer Sopran etwas wächsern, doch langsam kommt Farbe in ihren Gesang und die Figur erhält bei aller Zerbrechlichkeit Konturen. Gasdia ist in den Koloraturpassagen des ersten Aktes virtuoser als in Erinnerung, dabei sowohl von erhabener Zartheit und Sensibilität wie rauschhafter Hitzigkeit, in der Begegnung mit Germont, wo Kleiber die Musik wie die Untermalung zu einem Sprechstück zurücknimmt, von delikater Textbehandlung und in den dramatischen Szenen („Amami Alfredi“) von einer Leidenschaft, dass man sich fragt, wo sie die Kraft und Energie hernimmt. Man nimmt Anteil. Peter Dvorsky gibt den Alfredo mit robustem Tenor als nach Paris verschlagenes Landei, fast schon vergessen ist Giorgio Zancanaro, der ein klangschöner, nicht unbedingt persönlichkeitsstarker Germont ist. Die Sänger der kleineren Partien wurden nicht handverlesen, die Zigeunerinnen und Matadore erhalten großen Szenenapplaus. Nicht auszudenken, wie es geklungen hätte, wenn Gasdia ein Partner wie Alfredo Kraus zur Seite gestanden hätte.

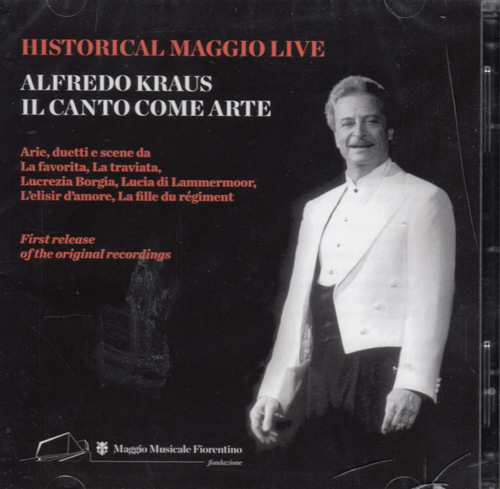

Kraus war regelmäßiger Gast beim Maggio Musicale, wie Ausschnitte aus Aufführungen der Jahre 1965 bis 1985 belegen, die den passenden Titel Il canto come arte, Gesang als Kunst, tragen (2 CD OF 027). Es gibt Favorita mit Cossotto unter Bartoletti, Traviata mit Nicolesco unter Schippers, Lucrezia Borgia mit Ricciarelli und der unverwüstlichen Zilio unter Ferro, Lucia mit Gruberova und Elisir mit Serra unter Gelmetti sowie Fille du régiment mit Welting unter Gavazzeni. Die Partnerinnen, die bollerige Cossotto, die resolute Nicolesco, die unausgeglichen Ricciarelli, die puppige Serra, reichen nicht immer an ihn heran, doch Kraus singt alle romantischen Helden und Bauernburschen mit ebenmäßiger Eleganz, beeindruckendem Farbenspiel, perfekter Technik, feinen Verzierungen und klarer Akzentuierung – hinreißend sein „T’amo, qual s’ama un angelo“ aus dem zweiten Akt der Lucrezia Borgia – und schaut mit aristokratischer Haltung über die Faiblessen der Damen hinweg; manchen ist sein Tenor zu farblos, neutral und kühl, auf der Bühne scheint es mir, habe ich manche Partien nie kunstvoller gehört. Giancarlo Landini bringt es im Beiheft zu Werther auf den Nenner, „Kraus had a fresh, elastic light-lyric tenor voice with an uncommonly penetrating projection und vibrato. The perfect use of mask resonance enabled him to rise to the high notes without difficulty and to maintain consistency across the whole range“.

Massenets „Werther“ mit Alfredo Kraus und Lucia Valentini-Terrani (OF 011)

Der Werther von 1978 wurde ausgespart, den gibt es auf OF 011 komplett. Als Charlotte, in einer Partie, die man nicht unbedingt mit ihr verbindet, ist die in Italien adorierte Lucia Valentini Terrani zu erleben. Zu wünschen wäre auch die Veröffentlichung ihrer Mignon von 1983 mit Serra, McCauley, Siepi. Ihre Domäne war Rossini, doch sie sang auch die Marina, Dulcinée, plante Marfa, Dalila, dazu mehr Verdi. Bei Valentini Terrani ist immer die mit Leidenschaft unzureichend übersetzte passione zu spüren, etwas Glühendes, das sich bei der Charlotte ideal mit der Figur verbindet, die reiche dunkle, etwas opake Tiefe, dramatische Geballtheit und sonore Textausdeutung verleihen dem dritten Akt mit der Brief- und Tränenarie vibrierende Intensität. Seit seinem ersten Werther 1966 in Piacenza – damals noch in italienisch, später sang er ihn in der Originalsprache – hat Alfredo Kraus wenig an seiner Interpretation geändert. Es gibt mehrere Live-Aufnahmen, darunter von der Scala 1976 mit Obraztsova, dazu die Studio-Aufnahme mit Troyanos unter Plasson von 1979. In Florenz wandelte er in der schönen Inszenierung von Pier Luigi Samaritani auf den Spuren Franco Tagliavinis, der den Werther hier vor und nach dem Zweiten Weltkrieg gesungen hatte, und zeigt alle Vorzüge seiner sublimen Verkörperung. Georges Prêtre leitete eine drängende Aufführung, zu der (arg bemüht) Rolando Panerei als Albert und Anastasia Tomaszewska Schepis und die charaktervollen Comprimari gefällige Skizzen beisteuern.

Raina Kabaivanskas Madama Butterfly ist eine Star-Aufführung. Mehrere Aufnahmen gibt es von ihrer Butterfly, u.a. ist sie zweimal 1983 und 1997 aus der Arena in Verona zu sehen, 1982 ging sie in Bulgarien ins Studio. In den späten 1970er und frühen 1980er Jahren ist sie auf dem Höhepunkt ihrer Karriere, im Januar 1979 in Florenz (2 CD

Puccinis „Madama Butterfly“ mit Raina Kabaivanska (OF 011)

), von wo aus sie zu einer Butterfly-Serie unter Prêtre an die Scala fuhr, „she is capured in a state of grace and at the height of her artistic and vocal maturity“.

Man muss sie live erlebt haben. Auf der CD wirkt ihr Ton keinesfalls außerordentlich, doch die Hingabe und der Ausdruck, die Fähigkeit ein Drama zu gestalten sind immens, man spürt förmlich die überlebensgroßen Gesten, die bei der Kabaivanska immer echt wirkten. Ab „Un bel di vedremo“ über „Che tua madra“ und „Una nave di guerra“ bis zu „Trionfa il mio amore“ gelingt ihr eine eindringliche Steigerung, die sich im dritten Akt fortsetzt. Dazu der Pinkerton des selbstbewussten Giorgio Merighi, der Sharpless des gütigen Giorgio Zancanaro, detailreich und kundig, drängend und unsentimental dirigiert Gavazzeni,

Auf einer Einzel-CD gestaltet Gavazzeni zu dessen 50. Todestag 1995 ein reines Mascagni-Programm mit Vor- und Zwischenspielen aus L’amico Fritz, Guglielmo Ratcliff, Le maschere und der Meditation Guardando la Santa Teresa del Bernini sowie dem vierten, von Mascagni nach der Premiere 1913 an der Scala gestrichene Akt der Parisina (OF 008). Gavazzeni hatte die Oper bereits 1952 in Mascagnis Geburtsstadt Livorno sowie 1978 in Rom (bei Bongiovanni) dirigiert. Der vierte Akt ist nicht mehr handlungstragend: Parisina (Gattin Denia Mazzola) und ihr Stiefsohn Ugo d’ Este (Kaludi Kaludov) sehen dem gemeinsamen Tod auf dem Schafott entgegen, mit dem Parisinas Gatten Niccolò sie wegen ihrer verbotenen Liebe bestrafte. Ugo hat nur noch Augen für Parisina und hört die klagenden Worte seiner Mutter Stella dell’ Assassino nicht mehr (Martha Senn). Ein von Gavazzeni mit magistraler Autorität geleitetes Gedenkkonzert, bei dem sich die Protagonisten in die tristanesken Züge des vierten Aktes der Parisina versenken.

Eine weitere Vignette beschäftigt sich mit einer Azione teatrale, die Manuel Garcia 1831 für seine Studenten in Paris nach dem u. a. von Gluck vertonten Libretto des Metastasio schrieb: I Cinesi (0F 016). Das Stück, das die China-Mode des 18. Jahrhunderts mit der Leidenschaft für den Belcanto in den Pariser Salons des 19. Jahrhunderts verbindet, lohnt in der 2016 im Teatro Goldoni gastierenden Produktion von Rossini in Wildbad wegen Patrick Kabongo, der als Silvango, der einzigen Männerpartie, bereits auf seine kommenden Rossini-Taten vom Almaviva über Lindoro bis Comte Ory hinweist. Bei diesem Theater im Theater wirken, begleitet am Klavier von Michele D’Elia, die Sopranistin Francesca Longari und die Mezzosopranistinnen Giada Frasconi und Ana Victoria Pitts mit. Und 2019 gab die von Raina Kabaivanska ausgebildete, als Carmen, Adalgisa, Preziosilla und Santuzza auch international gastierende römische Mezzosopranistin im Teatro del Maggio Musicale einen französischen Liederabend, dessen diskographischer Gewinn überschaubar bleibt (OF 029).

Mit einigem Geschmack, doch im Lauf des gut 60minütigen Programms ermüdendem Ton widmet sich Simeoni den Nuits d’été, Romanzen von Debussy, Liedern von Hahn, Bizets Adieux de l’hôtesse arabe, Donizettis Voix d’espoir und drei Verlaine-, Rimbaud- und Baudelaire-Vertonungen des 1965 geborenen Federico Biscione. Rolf Fath

Die nächsten beiden Intermedien,

Die nächsten beiden Intermedien,

Das

Das