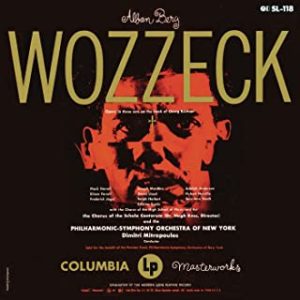

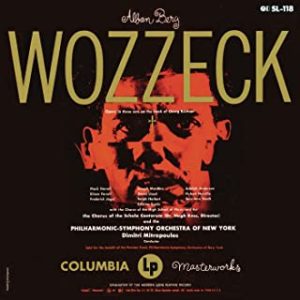

Da liegt sie nun, die dicke (no pun), glamourös aufgemachte Geburtstagsbox mit allen Aufnahmen, die Eileen Farrell ab 1947 für die amerikanische Plattenfirma Columbia (die spätere CBS und heutige Sony) gemacht hat, beginnend mit dem epochalen Wozzeck unter dem großen griechischen Dirigenten Mitropoulos. Was für ein Paukenschlag als Debüt bei einem Weltlabel.

Parallel dazu, und das erinnert man heute kaum noch, war die Farrell für die amerikanische Decca tätig, spielte dort nach einer eigenen Bach-Serie im Radio bereits auf 2 LPs Kantaten/“Arien“ mit illustren Kollegen wie Carol Smith und Jan Peerce 1959/1960 ein (eine weitere 2-LP-Ausgabe war dem bei RCA 1953-54 vorausgegangen). Sie hatte ohnehin seit 1940 eine Radiosendung bei CBS („Eileen Farrell sings“), wirkte in vielen Opern- und Pop-Sendungen mit (eines der schönsten Zeugnisse aus dieser Zeit ist die „Air de Lia“ aus dem Enfant prodigue Debussys unter Bernard Herman von 1949), nahm bei Decca ebenfalls eine Pop-LP („Songs America loves“) auf, dann wieder beim Radio Arien aus La Juive, Hérodiade, Die tote Stadt und vieles, vieles mehr. Nicht zu vergessen ihre Mitwirkung in Toscaninis Neunter bei NBC/ RCA. 1958 ging sie bei Angel/EMI für eine interessante LP mit französischen, italienischen und englischen Arien (Eileen Farrell in Grand Opera, auch später bei Testament herausgekommen) ins Studio, später für „Songs And Ballads“ ebendort. Und sang absolut alles als Stimme von Eleonor Parker in der Verfilmung des spektakulären Lebens von Majorie Lawrence („Interrupted melody“), von Musettas Walzer über „Over the rainbow“ bis zur Dalila. Bei RCA gibt es zudem eine der zahlreichen „Wesendonck-Lieder“. Dokumente unter Charles Münch sowie Siegfried-Ausschnitte mit Set Svanholm unter Erich Leinsdorf, die jüngst bei Testament (mit Einschluss ihrer Stokowski-Wagner-Einspielungen) wiederbelebt wurden. Nicht zu vergessen die phlegmatische Elisabetta (einer seltenen Sopranbesetzungen) neben Beverly Sills´ zwirnsfadendünner Maria Stuarda bei Westminster/nun DG. Sehr spätes Pop-Glück erreichte die Fans mit einigen Torch-Songs bei Reference, Arabesque etc. Soweit die „offiziellen“ Aufnahmen.

Eileen Farrell – The Complete Columbia Album Collection; A Centenary Tribute to a Great American Singer. Sony Classical 16 CD 19075991902

An Live-Opern gibt’s noch einiges von Verdi, Gluck, Giordano, Ponchielli & Wagner (reichlich Tristan-Ausschnitte) bei Vai und grauen Labels. Optisch werden bei Vaia-DVD (was für ein bullbeißiges Cover-Foto als Gioconda) und anderen Eindrücke aus Fernsehauftritten jener Zeit, auch ihr Wirken im italienischen Spoleto, dokumentiert. Und youtube bietet erstaunlich vieles, auch visuelle clips.

Wie mein sehr verehrter Kollege Jürgen Kesting nachstehend viel kenntnisreicher im uns dankenswert überlassenen Artikel aus dem sensationell habenswerten Beiheft zur Sony-Box ausführt, war Eileen Farrell eine außerordentlich umtriebige und mit allen Wassern des Showgeschäftes gewaschene Sängerin. Sie war nicht nur für mich eine zutiefst amerikanische und darin die erste All-America-Classics-Diva, sozusagen eine Rosa Ponselle für´s Volk. Die Ponselle wurde an der Met zum Superstar und trat wie die Farrell kaum in Europa auf (einzig La Vestale in London). Die Farrell kam von unten, aus der bürgerlichen Mitte Amerikas. Sie sang zu Beginn für die Massen im Radio, auf Kleinkunst- und großen Bühnen, in Turnhallen und Glee-Club-Locations. Sie war sich für nichts zu schade, hatte wenig Dünkel – wenngleich sich ihre Biographie „Can´t help singing“ (Northwestern University Press 1999) nicht so nett liest, weil sie sich zu oft abfällig über Kollegen äußert und zu viel sich selber rühmt. Es fehlte ihr durchaus nicht an Selbstbewusstsein, wie viele Anekdoten, auch die berühmte mit „Tommy“ Schippers, belegen.

Zu Eileen Farrell kam ich durch amerikanische Freunde im Berliner Villenviertel Dahlem, bei denen ich als junger Student mit großen Augen diese wunderbaren Columbia-LPs entdeckte. Was für Cover! Diese putzigen Fotos mit der Farrell und dem gruselig toupée-behafteten Richard Tucker auf den Puccini-Arien, die Farrell selbst nicht wirklich elegant und hochpersönlich auf ihren Verdi- und Puccini-Beiträgen, das toll gestylte Cover des Medea-Querschnittes. Diese Stimme! So etwas hatte ich vorher nicht erlebt. Wie goldener Ahorn-Sirup ergoss sich dieses Riesenvolumen über die Musik, machte Rezias „Ozean“ zu einem gefahrlosen Ritt durch die Brandungen, ließ Verdis „Lied von der Weide“ die Bäume des Yellow Stone rauschen und Händels Erlöser seinem Grabe entweichen. Aber ganz ehrlich: Am meisten begeisterte mich diese LP „I´ve got a right to sing the blues“, denn so hatte ich den Pop Amerikas noch nicht gehört. Diese machtvolle Sopranstimme ohne Grenzen (naja, in der Höhe gibt´s klug umschiffte Töne) servierte solche Dauerbrenner wie Arlens „Blues in the night“ oder Lanes „Old fashioned moon“ als total unorpernhafter Profi, als toughe Showsängerin, die sich vor Dinah Washington oder Jo Stafford nicht zu fürchten brauchte. Was für ein Organ.

Natürlich war bei mir Maria Callas das erste und mich zutiefst prägende Erlebnis gewesen, noch vor der Farrell. Und vielleicht hatte mir die Callas (Norma!) das Ohr doch zu sehr gerückt, dass alles, was danach kam, durch diesen Filter musste, damals zumindest. Und eben – beide Stimmen verkörpern für mich die beiden Pole meines Musik-Erlebens. Über die Callas ist alles gesagt, auch dass sie vielleicht nicht die schönste (?) Stimme besitzt, sich nicht in die gängige Stimmenkategorie eines Soprans einfügt. Sie war eine Interpretin mit außerordentlicher Empathie für ihre Figuren.( „Bub´“, sagte meine alte Freundin Hanna Ludwig immer, „es gibt Stimmbesitzer, und es gibt Künstler!“) Die Callas war eine Künstlerin. Kein Zweifel.

Natürlich war bei mir Maria Callas das erste und mich zutiefst prägende Erlebnis gewesen, noch vor der Farrell. Und vielleicht hatte mir die Callas (Norma!) das Ohr doch zu sehr gerückt, dass alles, was danach kam, durch diesen Filter musste, damals zumindest. Und eben – beide Stimmen verkörpern für mich die beiden Pole meines Musik-Erlebens. Über die Callas ist alles gesagt, auch dass sie vielleicht nicht die schönste (?) Stimme besitzt, sich nicht in die gängige Stimmenkategorie eines Soprans einfügt. Sie war eine Interpretin mit außerordentlicher Empathie für ihre Figuren.( „Bub´“, sagte meine alte Freundin Hanna Ludwig immer, „es gibt Stimmbesitzer, und es gibt Künstler!“) Die Callas war eine Künstlerin. Kein Zweifel.

Die Farrell, will mir heute scheinen, war die Besitzerin einer wirklich grandiosen Stimme: leuchtend, furchtlos, immer rund, immer fließend wie der besagte Ahorn-Sirup, auch kraftvoll-zupackend, aber nie riskant. Darin dem amerikanischen Ideal einer ebenmäßigen, gut geführten und bestens platzierten Stimme mit dem nötigen Quäntchen Metall oben durchaus entsprechend, eben nie grell, nie brustig und ohne außermusikalische Ausdrucksmittel. Nach der Revolution waren zahlreiche Stimmlehrer aus dem zaristischen Russland nach Amerika geflohen und hatten dort eine Art nationale amerikanische Schule etabliert, ein Ideal-Gesicht auf der Stimme geschaffen, das sich bei vielen Sängerinnen jener Zeit wiederfindet, von der Harshaw bis zur Steber, von der Farrell bis zur Bampton. Natürlich gilt das nicht für alle, aber eine Art nationales Stimmen-Gesicht kann man in jener Zeit durchaus konstatieren. Eigentlich bis heute (Jessye Norman oder Renée Fleming, wortarm und cremig).

Eileen Farrell beim einzigen Auslandsbesuch in Eiuropa, in Spoleto 1959, hier im Teatro Romano: es ist unklar, ob es sich nicht um einen gestellten Auftritt nur für einen Film-Bericht über Spoleto handelt wie er auf der VAI-DVD „Eileen Farrell – An American Diva“ zu erleben ist/ Foto VAI

Im Vergleich zu Europäerinnen wie selbst Renata Tebaldi (der man Risiko nun wirklich nicht nachsagen kann), bestimmt wie Gina Cigna, Clara Petrella, Maria Caniglia oder Pia Tassinari, die im Repertoire das Gegenstück zur Farrell im Italienischen wären, muss man ein ganz anderes, beherztes Zupacken feststellen: eine italienische kontinentale Attacke, die die Farrell nicht hören lässt. Vielleicht aber ist dieses sich Nicht-wirklich-Einlassen auf die einzelnen Figuren, die die Farrell auf diesen vielen CDs vorstellt, auch eine Folge ihrer vergleichsweise geringen Bühnenerfahrung. Den überwiegenden Teil ihrer musikalischen Karriere hatte Eileen Farrell auf Konzertpodien und vor den Mikrophonen der Radio-Anstalten bzw. Plattenfirmen verbracht. Dort gab es eben immer „nur“ Einzelstücke, Songs und Arien. Erst spät kam sie trotz Bings Zähneknirschen an die Met (1960 – 66 mit Alceste in der Flagstad-Nachfolge, Giordanos Maddalena, der Gioconda und Forza-Leonora, alle natürlich bei rabiaten Sammlern zu Hause), hatte allerdings bereits 1956 in Tampa/Florida als Santuzza debütiert, kurz vorher die Wozzeck-Marie im Konzert gesungen und dann aufgenommen sowie wenig später die erste amerikanische Medea Cherubinis gegeben (von 1955 haben Sammler die Gesamtaufnahme aus der New Yorker Town Hall in solidem Sound). Eine wirkliche Bühnen-Ausbildung bzw. –Erfahrung besaß sie nicht. Und das – denke ich – hört man. Vielleicht war die Showkarriere doch das ihr Entsprechende, darin ist sie auch eine amerikanische Sängerin ihrer Zeit, in der Oper als etwas sehr Exotisches galt und sich eher in Musikfilmen wie San Francisco oder Der Fischer von Louisiana vermittelte. High brow Opera wurde an der Met und auf deren Touren durchs Land zelebriert. Erst in den Sechzigern etablierte sich Oper als eigene Kunstform Nation weit.

Eileen Farrell ist für mich eine der bedeutendsten amerikanischen Sopranistinnen ihrer Zeit, die erste Real American Diva, made in USA. Mit ihr begann das Selbstbewusstsein der amerikanischen Sänger, die damals noch nach Europa gehen mussten, um sich dort einen Namen zu machen und um dann im Triumph an die Met „zurückzukehren“. Farrell war nur einmal in Europa, 1959 in Spoleto zum Menotti-Festival (wovon ein wirklich hochunterhaltendes Video bei VAI zeugt, das sie im Abendkleid in dem dortigen antiken Teatro Romano am Klavier zeigt, unglaublich!). Europa war ihr Ding nicht, daran lässt sie auch in ihrem Buch keinen Zweifel. Sie hatte genug zu Hause zu tun, sang unter fast allen bedeutenden Dirigenten ihrer Zeit, namentlich unter Bernstein, de Sabata und Mitropoulos. Sie brachte Wagner in die Konzertsäle und Oper zu den Hörern in der Küche. Dies mit einer lässigen Selbstverständlichkeit und beeindruckenden Professionalität.

Eileen Farrell ist für mich eine der bedeutendsten amerikanischen Sopranistinnen ihrer Zeit, die erste Real American Diva, made in USA. Mit ihr begann das Selbstbewusstsein der amerikanischen Sänger, die damals noch nach Europa gehen mussten, um sich dort einen Namen zu machen und um dann im Triumph an die Met „zurückzukehren“. Farrell war nur einmal in Europa, 1959 in Spoleto zum Menotti-Festival (wovon ein wirklich hochunterhaltendes Video bei VAI zeugt, das sie im Abendkleid in dem dortigen antiken Teatro Romano am Klavier zeigt, unglaublich!). Europa war ihr Ding nicht, daran lässt sie auch in ihrem Buch keinen Zweifel. Sie hatte genug zu Hause zu tun, sang unter fast allen bedeutenden Dirigenten ihrer Zeit, namentlich unter Bernstein, de Sabata und Mitropoulos. Sie brachte Wagner in die Konzertsäle und Oper zu den Hörern in der Küche. Dies mit einer lässigen Selbstverständlichkeit und beeindruckenden Professionalität.

Die besagte dicke Sony-Columbia-Box zu ihrem 100. Geburtstag am 13. Februar (sie starb am 23. März 2002) lässt diese bemerkenswerte Stimme von vielen Seiten erleben, als Popsängerin (gleich dreimal) ebenso als Konzert- und Opernsängerin. Und es gibt viel Bemerkenswertes, so die „First performance at Lincoln Center“ mit Vaughn Williams´“Serenade to Music“ 1962 als Eröffnungskonzert unter Bernstein mit einem Staraufgebot an Kollegen. Oder – unglaublich fast – als CD-Erstausgabe die Cherubinische Medea im Querschnitt in einer recht abenteuerlichen Bearbeitung durch Arnold Gamson. Sogar eine bislang unbekannte Einspielung kann Sony mit Offenbachs Exzerpt aus der Geneviève de Brabant (hier frech als „The Marines Hymn“ ) bieten. Überhaupt lernt man beim Studieren der wieder einmal vorbildlich abgedruckten Aufnahmedaten (jaja Hänssler!), dass sich die geliebte Pop-LP „I´ve got a right to sing the blues“ eigentlich aus ehemaligen Schellacks (bereits 1947) und späteren Einzelausgaben zusammensetzt. Spannend.

Heute, gütiger geworden und viel weniger dogmatisch als in meiner Jugendzeit, habe ich mich erneut in Eileen Farrell verliebt! I´m falling in love again. In die kitschigen Weihnachtslieder mit dem abenteuerlichen Familien-Cover, in die tempestuöse Medea, in den Schmelz Händels, in den Swing bei Rodgers oder die Schwermut bei Arlen und Weill. Just love Maple Syrup over my breakfast. Yeah (Eileen Farrell – The Complete Columbia Album Collection; A Centenary Tribute to a Great American Singer. Sony Classical 16 CD 19075991902). Geerd Heinsen

Und nun Jügen Kesting zu Eileen Farrell im Beiheft zur Sony-16-CD-Box. Die Niagarafälle des Gesangs: Auf die Frage nach den drei entscheidenden Qualitäten, über die ein Sänger verfügen müsse, antwortete Gioachino Rossini einmal: »Erstens: Stimme; zweitens: Stimme; und drittens: Stimme.« Das ist ein hintersinniges Bonmot und keineswegs Ausdruck einer fetischistischen Bewunderung des stimmlichen »Materials«. Es geht vielmehr um eine besondere, eine magische Eigenschaft und Wirkung, die von keinem anderen Instrument ausgeht. Ernst Bloch hat dazu in seinem Aufsatz Zauberrassel und Menschenharfe gesagt: »Kein Flötenton ist eine Holzerschließung, kein Trompetenton die >Seele< des Metalls.« Anders verhält es sich bei den »singenden Körperinstrumenten«: Es gibt Momente, in denen die Musik allein durch das Material ihres Instruments tönt und spricht – durch die Stimme.

Und nun Jügen Kesting zu Eileen Farrell im Beiheft zur Sony-16-CD-Box. Die Niagarafälle des Gesangs: Auf die Frage nach den drei entscheidenden Qualitäten, über die ein Sänger verfügen müsse, antwortete Gioachino Rossini einmal: »Erstens: Stimme; zweitens: Stimme; und drittens: Stimme.« Das ist ein hintersinniges Bonmot und keineswegs Ausdruck einer fetischistischen Bewunderung des stimmlichen »Materials«. Es geht vielmehr um eine besondere, eine magische Eigenschaft und Wirkung, die von keinem anderen Instrument ausgeht. Ernst Bloch hat dazu in seinem Aufsatz Zauberrassel und Menschenharfe gesagt: »Kein Flötenton ist eine Holzerschließung, kein Trompetenton die >Seele< des Metalls.« Anders verhält es sich bei den »singenden Körperinstrumenten«: Es gibt Momente, in denen die Musik allein durch das Material ihres Instruments tönt und spricht – durch die Stimme.

Diese ganz eigene Magie war es, welche die Stimme der amerikanischen Sopranistin Eileen Farrell auszeichnete – die Stimme eines dramatischen Soprans von einzigartiger Klangpracht. Wie seltsam und sonderbar aber, dass Eileen Farrell, von Winthrop Sargeant in The New Yorker als »der beste dramatische Sopran unserer Tage« bezeichnet (und das in der Zeit von Maria Callas, Renata Tebaldi und Zinka Milanov!), im amerikanischen Opernleben eine Außenseiterin blieb; dass sie, obwohl wie keine andere prädestiniert für Partien wie Isolde und Brünnhilde, keine einzige Wagner-Partie auf der Bühne verkörpert hat. Sie selbst sagt dazu in ihrem Erinnerungsbuch Can’tHelp Singing (das von einer unverblümten Offenheit und Selbstironie ist, wie man sie bei Primadonnen nur selten antrifft), sie habe »eine komische Karriere« gehabt.

Es war eine typisch amerikanische Karriere. »Ich glitt von der einen Sache in die andere, ohne darüber nachzudenken, wohin ich ging oder wie schnell.« Alles fiel ihr leicht, alles kam wie von selbst: Wenn Türen hinter ihr zufielen, öffneten sich sogleich andere in eine neue Arena des Music Business.

Es war eine typisch amerikanische Karriere. »Ich glitt von der einen Sache in die andere, ohne darüber nachzudenken, wohin ich ging oder wie schnell.« Alles fiel ihr leicht, alles kam wie von selbst: Wenn Türen hinter ihr zufielen, öffneten sich sogleich andere in eine neue Arena des Music Business.

Eileen Farrell (*13. Februar 1920; t23. März 2002) kam in Willimantic, Connecticut, zur Welt, als Tochter irischstämmiger Vaudeville-Sänger. Von der Altistin Merle Alcock mit einer wenig belastbaren Gesangsausbildung versehen, bewarb sie sich bei CBS um eine Choristinnen- Stelle. Schon nach zwei Monaten bekam sie ihre eigene Sendung: Eileen Farrell Sings – gleichsam ein Schaufenster, in dem sie große Arien ebenso ausstellte wie populäre Songs, mitunter sogar im Duett mit Frank Sinatra. Technischen Schliff bekam sie bei ihrer nächsten Lehrerin, Eleanor McLellan: Verbesserung ihrer Atemtechnik und Kontrolle der Dynamik. Als CBS ihre Radioserie nach sieben Jahren einstellte, fand sie sogleich den Weg auf die Konzertpodien. Zu ihren wichtigsten Partnern gehörte der »hypnotische« Leopold Stokowski, der sie im Radio gehört hatte und einlud, Wagners Wesendonck-Lieder mit ihm aufzunehmen: Musik, die sie nicht kannte und die ihr zunächst auch wenig sagte. Vier Monate lang studierte er die Gesänge »Zeile für Zeile« mit ihr ein. Der vielgerühmten Aufnahme folgte ein Dacapo unter Leonard Bernstein, der, wie er mir in einem Gespräch sagte, »wie im Rausch war, wenn ich mit ihr musizierte«. In der Saison 1950/51 gab sie ihr Debüt-Konzert in der Carnegie Hall, wo sie in drei konzertanten Aufführungen unter Dimitri Mitropoulos auch die Marie in Alban Bergs Wozzecks ang. Als MGM 1955 unter dem Titel Interrupted Melody und mit Eleanor Parker in der Hauptrolle die bittertraurige Geschichte der an Polio erkrankten Opernsängerin Marjorie Lawrence verfilmte, lieh Farrell ihre Stimme aus, für Musik aus Madama Butterfly, Carmen, Götterdämmerung, Le nozze di Figaro, ll trovatore, Samson et Da lila und Songs wie Waltzing Matilda und Don’t sit Under the Apple Tree.

Als sie immer öfter aufgefordert wurde, selbst auf die Opernbühne zu gehen, reagierte sie zunächst zögerlich. Der wichtigste Grund war wohl: »Ich war der Meinung, ich hätte nicht unbedingt die richtige Figur für die Opernbühne.« Auf ihrer Audition Card an der Met notierte der damalige General Manager Edward Johnson: »Amateurhaft – fett.« Sie begann umzudenken, nachdem sie 1955 auf Bitte von Allen Sven Oxenburg für die American Opera Society in einer konzertanten Produktion die Titelpartie in Luigi Cherubinis Medea gesungen hatte – eine Rolle, die damals gleichsam im alleinigen Besitz von Maria Callas war. Sie hatte keine Vorstellung vom Charakter der Figur und hielt sich einfach an das Wort, mit dem Oxenburg sie beschrieben hatte-. Medea sei »a bitch«. Die Aufführung, in der auch Maria Callas und Zinka Milanov saßen, geriet zu einem Triumph. »In stimmlicher Hinsicht ist sie«, so heißt es im dritten Band von Opera on Record über ihre später entstandene Aufnahme mit Auszügen aus dieser Oper, »auf süperbe Weise sicher, mit felsenfesten und präzise plazierten Tönen in der Höhe, einer schönen Klangqualität und einem warmen tiefen Register; ihre Aussprache ist ein Schulbeispiel für alle Sänger.«

Als sie immer öfter aufgefordert wurde, selbst auf die Opernbühne zu gehen, reagierte sie zunächst zögerlich. Der wichtigste Grund war wohl: »Ich war der Meinung, ich hätte nicht unbedingt die richtige Figur für die Opernbühne.« Auf ihrer Audition Card an der Met notierte der damalige General Manager Edward Johnson: »Amateurhaft – fett.« Sie begann umzudenken, nachdem sie 1955 auf Bitte von Allen Sven Oxenburg für die American Opera Society in einer konzertanten Produktion die Titelpartie in Luigi Cherubinis Medea gesungen hatte – eine Rolle, die damals gleichsam im alleinigen Besitz von Maria Callas war. Sie hatte keine Vorstellung vom Charakter der Figur und hielt sich einfach an das Wort, mit dem Oxenburg sie beschrieben hatte-. Medea sei »a bitch«. Die Aufführung, in der auch Maria Callas und Zinka Milanov saßen, geriet zu einem Triumph. »In stimmlicher Hinsicht ist sie«, so heißt es im dritten Band von Opera on Record über ihre später entstandene Aufnahme mit Auszügen aus dieser Oper, »auf süperbe Weise sicher, mit felsenfesten und präzise plazierten Tönen in der Höhe, einer schönen Klangqualität und einem warmen tiefen Register; ihre Aussprache ist ein Schulbeispiel für alle Sänger.«

Dem Bühnendebüt als Santuzza in Tampa (1956) folgten Gastengagements in Chicago und San Francisco – und hymnische Kritiken. »Für den Gesang ist sie, was Niagara für die Wasserfälle ist«, schrieb der Kritiker Alfred Frankenstein im San Francisco Chronicle. Franco Corelli, ihr Tenorpartner in Ponchiellis La Gioconda, stürzte nach einer Probe mit dem Ausruf von der Bühne: »Ma, chi e questa donna? Lei m’assordava!« (Wer ist diese Frau? Sie hat mich taub gemacht.) Die Jahre von 1960 bis 1966 waren an der Met für sie frustrierend, denn Manager Rudolf Bing bestätigte, was ein Regisseur über ihn gesagt hatte: »Lassen Sie sich von seinem strengen, kühlen, formvollendeten Äußeren nicht täuschen. In seiner Brust schlägt wirklich ein Herz aus Stein.« Sie erlebte ihn als »bösartigen, sarkastischen Snob«, der das Theater mit Mitteln der »Furcht und Einschüchterung« leitete und sie kaltstellte, nachdem sie abgelehnt hatte, die Wozzeck-Marie in englischer Sprache zu singen. Ihr lakonisches Resümee über ihre Opernkarriere lautete: »Ich wäre eine lausige Diva gewesen.«

Nach dem Bruch mit der Met setzte sie ihre Karriere als Konzertsängerin fort – auch mit großen Opernszenen. Das letzte Kapitel ihrer Laufbahn lässt sich überschreiben mit dem Titel eines Songs von Harold Arien: I Gotta Right to Sing the Blues. Das Album Together with Love mit Andre Previn von 1962; eine Sammlung von »torch songs«, in denen sie die Grenzen zwischen Süße und Sentimentalität nie überschreitet; Songs von Rodgers & Hart oder Harold Arien – sie alle stehen in der Sphäre des Crossover für sich und sollten jedem Sänger eine Warnung sein, sich nicht leichtfertig an dieses Repertoire zu wagen. Über die Versuche einiger Kolleginnen und Kollegen sagte Farrell in einem Interview ebenso treffend wie beißend ironisch: »Entweder kann man es oder man kann es nicht. Was man aber nicht kann, ist es zu lernen.«

Nach dem Bruch mit der Met setzte sie ihre Karriere als Konzertsängerin fort – auch mit großen Opernszenen. Das letzte Kapitel ihrer Laufbahn lässt sich überschreiben mit dem Titel eines Songs von Harold Arien: I Gotta Right to Sing the Blues. Das Album Together with Love mit Andre Previn von 1962; eine Sammlung von »torch songs«, in denen sie die Grenzen zwischen Süße und Sentimentalität nie überschreitet; Songs von Rodgers & Hart oder Harold Arien – sie alle stehen in der Sphäre des Crossover für sich und sollten jedem Sänger eine Warnung sein, sich nicht leichtfertig an dieses Repertoire zu wagen. Über die Versuche einiger Kolleginnen und Kollegen sagte Farrell in einem Interview ebenso treffend wie beißend ironisch: »Entweder kann man es oder man kann es nicht. Was man aber nicht kann, ist es zu lernen.«

Zurück zu Rossinis Diktum. Eileen Farrells Stimme zeichnete sich nicht allein durch ihr immenses Volumen und ihre überströmende Klangfülle aus, sie gebot überdies über eine außergewöhnliche Agilität, eine reiche Palette an Farben und eine breite Skala an dynamischen Nuancen. Ihre Fähigkeit, dem Piano großen Klang zu geben und dem Forte einen unangestrengt weichen und sanften, hat der Theaterautor und Kritiker Albert Innaurato mit einem treffenden Oxymoron beschrieben: »softly immense«. Das scheinbare Paradox-weich und sanft auf der einen Seite, immens und gewaltig auf der anderen – löst sich auf, wenn man zum Beispiel Brünnhildes »Starke Scheite« hört: die klangliche Majestas des Beginns-, das hell aufleuchtende hohe A in der Phrase »des hehrsten Helden«; das sanfte Lächeln im Klang, wenn sie – »Wie Sonne lauter strahlt mir sein Licht« – in die Betrachtung von Siegfrieds Antlitz versinkt; die weiche Fülle der tiefen Lage in den »softly immense« gesungenen Phrasen nach »Wisst ihr, wie das ward?« oder in den fünf Takten von »Ruhe, ruhe, du Gott«. Und gleich der Fackel, die Brünnhilde laut Szenenanweisung schwingt, lodert Farrells Stimme auf bei »Fliegt heim, ihr Raben« und in den Ekstasen des Schlusses. Nicht weniger eindringlich ist die von Erich Leinsdorf dirigierte Aufnahme des Schlussgesangs aus Siegfried mit dem schwedischen Tenor Set Svanholm als Partner.

Der Autor: Jürgen Kesting, geboren 1940 in Duisburg, studierte in Köln und Wien Germanistik, Anglistik und Philosophie. Nach vier Jahren als Presse-Chef bei zwei Schallplattenfirmen arbeitete er seit 1973 als Redakteur, Ressortleiter, geschäftsführender Redakteur und Autor für den Stern. 1993 wechselte er als Autor zu der neu gegründeten Zeitung Die Woche. Nach vielen Musiksendungen im Rundfunk veröffentlichte er 1986 die dreibändige Studie „Die großen Sänger“. 1990 folgte eine Monographie über Maria Callas, 1991 ein Buch-Essay über Luciano Pavarotti. Im NDR lief zehn Jahre seine wöchentliche Musikreihe über große Sänger. Für vier ARD-Sender produzierte er eine 26-teilige Folge über Maria Callas, für die ARD einen 13-teilige TV-Serie „Die großen Tenöre“. Er arbeitet seit mehr als zehn Jahren als freier Autor für die Frankfurter Allgemeine Zeitung und für Fachzeitschriften wie Opernwelt und Fono Forum/ Foto Cornelius Meffert/Hoffmann & Campe Verlag, (Quelle Hoffmann & Campe)

In Opera on Record ist zu lesen, Brünnhildes Schlussgesang sei »schön gesungen« und das Duett klinge wie eine »konzertante Aufführung«. Dieser Einwand ist, so scheint mir, diktiert vom Wissen des Rezensenten, dass sie keine Wagner-Partie auf der Bühne gesungen hat. Es ist allerdings ein Einwand, der gegen viele, wenn nicht die meisten Studio-Recitals mit aus dem dramatischen Kontext gelösten Arien vorgebracht werden kann. Viele, sehr viele Arien-Solos, die Eileen Farrell uns hinterlassen hat, schenken uns jedenfalls die schönsten Wonnen der Ahnung: die Vorstellung von der idealen Klanggestalt der Alceste von Christoph Willibald Gluck, Wagners Brünnhilde und Isolde, Webers Agathe oder der Magda Sorel in Menottis Der Konsul. Dass sie das Idiom der Musik von Verdi und Puccini nicht so sicher sprach wie das von Wagner, führte wohl zu einer Unterschätzung ihrer Aufnahmen in italienischer Sprache. In Leonoras »D’amor sull’ali rosee« erweist sie sich als soprano drammatico d’agilitä – mit magischen mezza vooce-Abstufungen im Rezitativ, rund schwingenden Trillern an den Phrasenenden zu Beginn des Cantabile und einer sublimen Kadenz, makellos in der technischen Ausführung. Solche stimmliche Elastizität besaß kein anderer dramatischer Sopran oder Spinto der letzten 70 Jahre. Wie oft (und völlig zu Recht) wurde Zinka Milanovs messa di voce zu Beginn von Leonoras »Pace«-Arie aus La forza del destino gerühmt – und warum hat man sie bei Eileen Farrell überhört? Wie wenige andere besaß sie die Spinto-Energien für Amelias »Ma dall’arido stelo« und für Aidas »Ritorna vincitor« – und die Elastizität für »softly immense« gebildete Seelentöne. Das Schlusswort zu ihrem Buch Can’tHelp Singingfand sie in einem alten Song von Bart Howard: »All in all, it was worth it… Well-yes. Itsureas hell was.« (Alles in allem war es das wert… Verdammt nochmal, das war es.) Jürgen Kesting

Dank an den ebenso liebenswürdigen wie renommierten Musikkritker und Musikjournalisten Jürgen Kesting und die Firma Sony für die freundliche Überlassung dieses Textes zur Wiedergabe hier bei operalounge.de. Das Foto oben zeigt einen Ausschnitt aus dem reproduzierten LP-Cover des „Eileen Farrell Song Recital“ im Booklet zur Sony-Ausgabe, wie denn überhaupt das wirklich vorbildlich gestaltete und ausgestattete Beiheft akribisch die Aufnahmedaten auflistet. Zudem sind die Cover (und deren dto. Rückseiten) der alten Columbia-Originale auf den jeweiligen Papphüllen ab gebildet – eine wirklich Nostalgie weckende Hymne an diese große Sängerin Amerikas. G. H.

Eileen Farrell – The Complete Columbia Album Collection; A Centenary Tribute to a Great American Singer. Sony Classical 16 CD 19075991902; mit Werken von: Luigi Cherubini (1760-1842), Alban Berg (1885-1935), Ludwig van Beethoven (1770-1827), Carl Maria von Weber (1786-1826), Christoph Willibald Gluck (1714-1787), Giacomo Puccini (1858-1924), Harold Arlen (1905-1986), Irving Berlin (1888-1989), Richard Rodgers (1902-1979), Kurt Weill (1900-1950), Franz Schubert (1797-1828), Claude Debussy (1862-1918) und weitere; Mitwirkende: Eileen Farrell, Ezio Flagello, Kim Borg, Richard Tucker, Andre Previn, Juilliard String Quartet, Luther Henderson Orchestra, New York Philharmonic Orchestra, Dimitri Mitropoulos, Arnold Gamson, Max Rudolf, Fausto Cleva und weitere (cpo)

Natürlich war bei mir Maria Callas das erste und mich zutiefst prägende Erlebnis gewesen, noch vor der Farrell. Und vielleicht hatte mir die Callas (Norma!) das Ohr doch zu sehr gerückt, dass alles, was danach kam, durch diesen Filter musste, damals zumindest. Und eben – beide Stimmen verkörpern für mich die beiden Pole meines Musik-Erlebens. Über die Callas ist alles gesagt, auch dass sie vielleicht nicht die schönste (?) Stimme besitzt, sich nicht in die gängige Stimmenkategorie eines Soprans einfügt. Sie war eine Interpretin mit außerordentlicher Empathie für ihre Figuren.( „Bub´“, sagte meine alte Freundin Hanna Ludwig immer, „es gibt Stimmbesitzer, und es gibt Künstler!“) Die Callas war eine Künstlerin. Kein Zweifel.

Natürlich war bei mir Maria Callas das erste und mich zutiefst prägende Erlebnis gewesen, noch vor der Farrell. Und vielleicht hatte mir die Callas (Norma!) das Ohr doch zu sehr gerückt, dass alles, was danach kam, durch diesen Filter musste, damals zumindest. Und eben – beide Stimmen verkörpern für mich die beiden Pole meines Musik-Erlebens. Über die Callas ist alles gesagt, auch dass sie vielleicht nicht die schönste (?) Stimme besitzt, sich nicht in die gängige Stimmenkategorie eines Soprans einfügt. Sie war eine Interpretin mit außerordentlicher Empathie für ihre Figuren.( „Bub´“, sagte meine alte Freundin Hanna Ludwig immer, „es gibt Stimmbesitzer, und es gibt Künstler!“) Die Callas war eine Künstlerin. Kein Zweifel.

Eileen Farrell ist für mich eine der bedeutendsten amerikanischen Sopranistinnen ihrer Zeit

Eileen Farrell ist für mich eine der bedeutendsten amerikanischen Sopranistinnen ihrer Zeit Und nun Jügen Kesting zu Eileen Farrell im Beiheft zur Sony-16-CD-Box.

Und nun Jügen Kesting zu Eileen Farrell im Beiheft zur Sony-16-CD-Box.  Es war eine typisch amerikanische Karriere. »Ich glitt von der einen Sache in die andere, ohne darüber nachzudenken, wohin ich ging oder wie schnell.« Alles fiel ihr leicht, alles kam wie von selbst: Wenn Türen hinter ihr zufielen, öffneten sich sogleich andere in eine neue Arena des Music Business.

Es war eine typisch amerikanische Karriere. »Ich glitt von der einen Sache in die andere, ohne darüber nachzudenken, wohin ich ging oder wie schnell.« Alles fiel ihr leicht, alles kam wie von selbst: Wenn Türen hinter ihr zufielen, öffneten sich sogleich andere in eine neue Arena des Music Business. Als sie immer öfter aufgefordert wurde, selbst auf die Opernbühne zu gehen, reagierte sie zunächst zögerlich. Der wichtigste Grund war wohl: »Ich war der Meinung, ich hätte nicht unbedingt die richtige Figur für die Opernbühne.« Auf ihrer Audition Card an der Met notierte der damalige General Manager Edward Johnson: »Amateurhaft – fett.« Sie begann umzudenken, nachdem sie 1955 auf Bitte von Allen Sven Oxenburg für die American Opera Society in einer konzertanten Produktion die Titelpartie in Luigi Cherubinis Medea gesungen hatte – eine Rolle, die damals gleichsam im alleinigen Besitz von Maria Callas war. Sie hatte keine Vorstellung vom Charakter der Figur und hielt sich einfach an das Wort, mit dem Oxenburg sie beschrieben hatte-. Medea sei »a bitch«. Die Aufführung, in der auch Maria Callas und Zinka Milanov saßen, geriet zu einem Triumph. »In stimmlicher Hinsicht ist sie«, so heißt es im dritten Band von Opera on Record über ihre später entstandene Aufnahme mit Auszügen aus dieser Oper, »auf süperbe Weise sicher, mit felsenfesten und präzise plazierten Tönen in der Höhe, einer schönen Klangqualität und einem warmen tiefen Register; ihre Aussprache ist ein Schulbeispiel für alle Sänger.«

Als sie immer öfter aufgefordert wurde, selbst auf die Opernbühne zu gehen, reagierte sie zunächst zögerlich. Der wichtigste Grund war wohl: »Ich war der Meinung, ich hätte nicht unbedingt die richtige Figur für die Opernbühne.« Auf ihrer Audition Card an der Met notierte der damalige General Manager Edward Johnson: »Amateurhaft – fett.« Sie begann umzudenken, nachdem sie 1955 auf Bitte von Allen Sven Oxenburg für die American Opera Society in einer konzertanten Produktion die Titelpartie in Luigi Cherubinis Medea gesungen hatte – eine Rolle, die damals gleichsam im alleinigen Besitz von Maria Callas war. Sie hatte keine Vorstellung vom Charakter der Figur und hielt sich einfach an das Wort, mit dem Oxenburg sie beschrieben hatte-. Medea sei »a bitch«. Die Aufführung, in der auch Maria Callas und Zinka Milanov saßen, geriet zu einem Triumph. »In stimmlicher Hinsicht ist sie«, so heißt es im dritten Band von Opera on Record über ihre später entstandene Aufnahme mit Auszügen aus dieser Oper, »auf süperbe Weise sicher, mit felsenfesten und präzise plazierten Tönen in der Höhe, einer schönen Klangqualität und einem warmen tiefen Register; ihre Aussprache ist ein Schulbeispiel für alle Sänger.« Nach dem Bruch mit der Met setzte sie ihre Karriere als Konzertsängerin fort – auch mit großen Opernszenen. Das letzte Kapitel ihrer Laufbahn lässt sich überschreiben mit dem Titel eines Songs von Harold Arien: I Gotta Right to Sing the Blues. Das Album Together with Love mit Andre Previn von 1962; eine Sammlung von »torch songs«, in denen sie die Grenzen zwischen Süße und Sentimentalität nie überschreitet; Songs von Rodgers & Hart oder Harold Arien – sie alle stehen in der Sphäre des Crossover für sich und sollten jedem Sänger eine Warnung sein, sich nicht leichtfertig an dieses Repertoire zu wagen. Über die Versuche einiger Kolleginnen und Kollegen sagte Farrell in einem Interview ebenso treffend wie beißend ironisch: »Entweder kann man es oder man kann es nicht. Was man aber nicht kann, ist es zu lernen.«

Nach dem Bruch mit der Met setzte sie ihre Karriere als Konzertsängerin fort – auch mit großen Opernszenen. Das letzte Kapitel ihrer Laufbahn lässt sich überschreiben mit dem Titel eines Songs von Harold Arien: I Gotta Right to Sing the Blues. Das Album Together with Love mit Andre Previn von 1962; eine Sammlung von »torch songs«, in denen sie die Grenzen zwischen Süße und Sentimentalität nie überschreitet; Songs von Rodgers & Hart oder Harold Arien – sie alle stehen in der Sphäre des Crossover für sich und sollten jedem Sänger eine Warnung sein, sich nicht leichtfertig an dieses Repertoire zu wagen. Über die Versuche einiger Kolleginnen und Kollegen sagte Farrell in einem Interview ebenso treffend wie beißend ironisch: »Entweder kann man es oder man kann es nicht. Was man aber nicht kann, ist es zu lernen.«

Albert Rubenson (

Albert Rubenson ( Der 1551 in Rom geborene Komponist

Der 1551 in Rom geborene Komponist