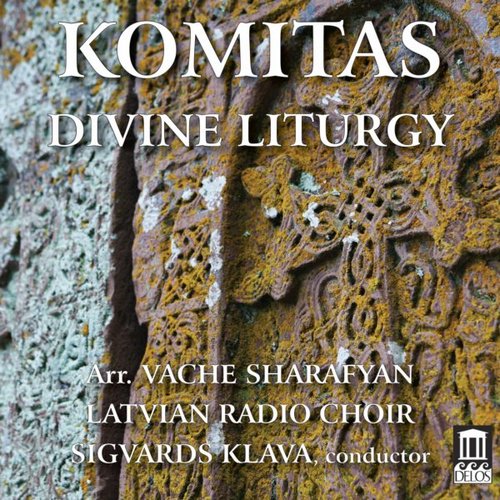

Anlässlich der Veröffentlichung des zentralen Hauptwerks des armenischen Komponisten Komitas Vardapet (Vardapet = „gelehrter Priester“, Komitas = der Amtsname, der dem als bürgerlich Soghomon Gevorgi Soghomonya geborenen Würdenträger von der armenischen Kirche verliehen wurde), der Göttlichen Liturgie beim Label DELOS (DE 9530; als Divine Liturgie), gelang es operalounge.de zwei der Initiatoren dieses außergewöhnlichen Projekts über die Umstände der Entstehung dieser neuen Einspielung zu befragen: Sigvards Klava (Chefdirigent Latvian Radio Choir) und Tigran Mkrtchyan (Botschafter Armeniens in den baltischen Staaten)!

In gemeinsamer Anstrengung wurde die Göttliche Liturgie in einer neuen, vom armenischen Komponisten Vashe Sharafyan angefertigten Fassung für gemischten Chor für CD eingesungen. Diese Fassung entstand auf der Basis von Skizzen zu einer Version für gemischten Chor, die der Komponist selbst angefangen aber nicht beenden konnte. Das gesamte Projekt entstand anlässlich des 150. Geburtstag des Komponisten Komitas, der im Jahr 2019 feierlich begangen wurde.

Der Komponist und Hohe Geistliche Komitas (eigentlich Soghomon Gevorgi Soghomonya/ Foto Wikipedia

Wie bedeutend der Komponist und Hohe Geistliche Komitas (geb. 1869/Kütahya – 1935/Paris) für die armenische Kunstmusik gewesen ist, und wie weitreichend sein Einfluss sich auch international bis in die heutige Musikszene hinein abbildet, können wir mit deutschen oder mitteleuropäischen Maßstäben nur schwer erfassen. Soghomon Gevorgi Soghomonya begann als Komponist weltlicher Werke, schrieb zahlreiche weltliche Lieder und sehr eigenständige Klaviermusik. Mit den Antritt seines geistlichen Amtes übernahm er den Amtsnamen Komitas und verfügte, dass seine sämtlichen Kompositionen (auch die frühen, weltlichen) nur noch unter diesem Namen veröffentlicht werden. Heute steht der Name Komitas synonym für den eigentlichen Beginn der modernen armenischen Kunstmusik. Im Zuge seiner weiteren Laufbahn schuf Komitas ein bemerkenswertes Œuvre an geistlichen Werken, die in ihrer inwendigen Spiritualität einzigartige Beispiele für einen Stil sind, den man als eine frühe Inspiration für Komponisten wie etwa die Esten Arvo Pärt oder Lepo Sumera verstehen könnte.

Im Zuge des Völkermords an den Armeniern im osmanischen Reich wurde Komitas wie viele armenische Intellektuelle verhaftet und interniert. Zwar entging er selbst – offenbar „im letzten Moment“ und nur durch die Hilfe einflussreicher Freunde – dem Massenmord, doch erholte sich sein Geist nie mehr von diesen Ereignissen, und so glitt er zunehmend in geistige Umnachtung ab, komponierte nicht mehr und verbrachte die letzten Jahre seines Lebens in einer Anstalt für Geisteskranke im Exil in Paris.

Im Folgenden sollen hier die beiden Projektinitiatoren im Gespräch mit René Brinkmann zu Wort kommen.

SIGVARDS KLAVA: Maestro Klava, wie sind Sie auf Komitas‘ „Göttliche Liturgie“ aufmerksam geworden, und wie kam es schließlich zu der CD-Aufnahme mit dem Lettischen Rundfunkchor, den Sie dirigiert haben? Die Einladung, eine gemischte Chorversion der Komitas-Liturgie zu schaffen, aufzuführen und aufzunehmen, kam vom Botschafter Armeniens in der Republik Lettland, Tigran Mkrtchyan. Wir hatten bereits einen Teil der Musik von Komitas aufgeführt, und es war eine Zeit, in der die Liebhaber geistlicher Musik und viele andere Musikfreunde die bevorstehende Feier zum 150. Geburtstag des Komponisten erwarteten.

Für diese CD hat der Komponist Vache Sharafyan eine spezielle Bearbeitung für gemischten Chor gemacht. Geschah dies speziell für den Chor des Lettischen Rundfunks oder existierte das Arrangement bereits, bevor Sie das Projekt übernahmen? Vache Sharafyan arbeitete bei der Erstellung dieses Arrangements eng mit mir zusammen, und es wurde speziell für diese Aufführung geschrieben. Dies geschah mit der Absicht, dass der Chor des Lettischen Rundfunks diese Fassung uraufführen sollte.

Komitas: der Dirigent Sigvards Klava/ Foto Daina Geldmane

Was haben Sie in der Musik von Komitas entdeckt, welche Herausforderungen stellt sie dar und welche Inspirationen können Sie daraus schöpfen? Das kann ich nicht kurz beantworten. Es ist eine neue und tiefe Erfahrung. Sie macht definitiv Lust auf mehr, darauf, wieder zur armenischen Musik und dem spirituellen Umfeld zurückzukehren.

Persönlich sehe ich in der Chormusik von Komitas eine frühe Verwandtschaft zu Komponisten wie Arvo Pärt, die einerseits die strengen Regeln der geistlichen Liturgien respektierten, andererseits aber innerhalb dieser Grenzen eine sehr nach innen gerichtete Spiritualität fanden und sie mit einem eigenen Klangkosmos erfüllten – kann man das so ausdrücken? Ich stimme völlig zu, dass die Großartigkeit der Liturgie von Komitas sich über jeden kanonischen Rahmen und jede Grenze hinaus ausdehnt. Seine eigene Lebenserfahrung ist ein Beispiel dafür – er spürte wohl das Bedürfnis danach, sich in eine quasi grenzenlose Welt zu begeben.

Für deutsche Ohren ist es vergleichsweise schwer zu verstehen, worum es bei einer Komposition wie der „Göttlichen Liturgie“ geht. Wir sind in der Regel an die Messliturgie der mitteleuropäischen Konfessionen gewöhnt, und viele empfinden die geistliche Musik der Ostkirchen als etwas Hermetisches und Unzugängliches. Wie kann man den Mitteleuropäern beschreiben, worum es in dieser Musik geht? Eines der Ziele dieses Projekts war es, die Liturgie für die breite Öffentlichkeit zugänglicher zu machen – sie eben weniger fremdartig zu präsentieren. Ich bin zuversichtlich, dass jeder Zuhörer in diesem musikalisch-geistigen Denkmal etwas entdecken wird, das ihm lieb und nahrhaft ist. Sowohl für ihren Geist als auch für ihre Seele.

Komitas: der Lettische Radio Chor/ Foto Janis de Inats

Jedes Stück bringt besondere Herausforderungen mit sich – was war für Sie die größte Herausforderung, als Sie die „Göttliche Liturgie“ einstudierten? Die größte Herausforderung war es wohl, die armenische Tradition zu verstehen und sich ihr anzunähern. Eine Art des Gesanges zu finden, die der musikalischen Sprache auch angemessen ist. Diese Gesänge sind sowohl in der kirchlichen als auch in der volkstümlichen Tradition verankert. Das erfordert gründliches Studium und hohe Fähigkeiten.

Haben Sie sich während der Arbeit an dem Stück auch mit anderen Kompositionen von Komitas aus anderen Werkgattungen auseinandergesetzt, um ein „Gefühl“ für die Klangwelt dieses Komponisten zu bekommen, oder haben Sie sich ausschließlich mit der „Göttlichen Liturgie“ beschäftigt? Zuvor hatten wir das Werk von Komitas nur fragmentarisch tangiert. Ich habe also das Gefühl, dass dies die erste wirklich tiefreichende Erfahrung mit dieser musikalischen Sprache und Kultur für uns war.

Heute ist der Chor des Lettischen Rundfunks eines der wichtigsten und allgemein anerkannten Chorensembles der Welt, was keineswegs selbstverständlich ist, wenn man bedenkt, dass Lettland bis vor wenigen Jahrzehnten noch nicht sehr oft auf der typischen „Klassik-Landkarte“ für ein internationales Publikum erschien. Was sind die größten Herausforderungen für ein Ensemble, das seine Kunst aus der geographischen Peripherie der Kulturszene heraus aufführt? Was sind Ihre Pläne und die des Chores des Lettischen Rundfunks für die nahe Zukunft? Herausforderungen und Pläne? Dies gegenwärtigen Zeiten werden definitiv Korrekturen in allen Belangen mit sich bringen. Zurzeit besteht unser Hauptwunsch darin, einfach nur erst einmal zum normalen Kunst- und Konzertleben zurückzukehren. Wir wollen so schnell wie möglich und mit großer Schaffensfreude all die Ideen verwirklichen, die während des Stillstands der Quarantäne entstanden sind.

Tigran Mkrtchyan, Botschafter Armeniens in den Baltischen Staaten/ Photo Tatev Mnatsakanyan

TIGRAN MKRTCHYAN. Exzellenz, die Musik von Komitas ist in den letzten Jahren immer bekannter und beliebter geworden und hat große internationale Anerkennung gefunden. Warum, glauben Sie, wird diese Musik gerade jetzt wiederentdeckt? Hat es „nur“ mit dem 150. Geburtstag des Komponisten zu tun, dessen Jubiläum 2019 gefeiert wurde, oder ist es nur die Musik selbst? Die Musik von Komitas ist international schon sehr lange bekannt. Ich möchte sagen, dass jeder, der einmal in Armenien war, Komitas wohl nicht übersehen haben kann. Er ist zu Recht überall: das Staatliche Konservatorium ist nach ihm benannt, ebenso wie viele Konzertsäle, Schulen, Straßen, auch eines der besten Quartette, das Komitas State Quartet. Seine Büsten und Statuen sind überall, von Eriwan bis Paris, von St. Petersburg bis Montréal. Eines der wichtigsten Museen in Eriwan – das supermoderne und äußerst beeindruckende Komitas Museums-Institut, das sein Leben und Werk präsentiert, ist ein Muss für Liebhaber armenischer Musik und Kultur.

Dennoch müssen wir hier etwas vorsichtiger sein. Es ist eine Sache, sich an das unvergessliche Gesicht von Komitas zu erinnern, und eine ganz andere, in seine Musik einzutauchen. Ich kann nicht genug betonen, wie wichtig das ist. Wenn seine Musik erst einmal „greift“, merkt man, dass sie ewig ist, dass sie göttlich ist, und dass sie gleichzeitig von uns handelt. Die Musik von Komitas sollte auf jeden Fall noch besser bekannt sein. Eines der Hindernisse für ihre breitere Anerkennung und Verbreitung ist die Tatsache, dass die Texte seiner Lieder, mit einigen Ausnahmen, auf Armenisch sind. Es ist eine Herausforderung für internationale Interpreten, obwohl bedeutende armenische Chöre, wie der Staatliche Akademische Chor, der Hover Chamber Choir und andere, die Musik von Komitas in der Welt weit verbreitet haben. Instrumentalisten haben dieses Problem mit der Sprache nicht. In letzter Zeit haben einige der besten Geiger, z. B. Sergey Khachatryan und Maxim Vengerov, oder Klavierspieler, wie Grigory Sokolov und Yevgeny Kissin, Komitas aufgeführt.

Größere Anerkennung erfährt Komitas auch dank der internationalen Labels, die seine Aufnahmen herausgeben. So hat zum Beispiel die DELOS-Aufnahme von Komitas‘ „Göttlicher Liturgie“ mit dem Chor des Lettischen Rundfunks, die von der Botschaft Armeniens in Lettland initiiert und organisiert wurde, die Welt erneut über Komitas und seine Musik sprechen lassen. Hervorzuheben ist auch das deutsche Label ECM, das Komitas‘ Musik aufgenommen und veröffentlicht hat, insbesondere mit Lusine Grigoryan, dem Gurdjieff-Ensemble und einer anderen, eher ungewöhnlichen, mit Kim Kashkashians und Tigran Mansurians Interpretationen. Erwähnenswert sind auch die Bemühungen der armenischen Operndiva Hasmikik Papian um die Popularisierung von Komitas und insbesondere seine deutschen Lieder, die vom deutschen Label Audite aufgenommen wurden, sowie Isabel Bayrakdarians Grammy-nominierte „Gomidas-Lieder“, die vom Label Nonesuch aufgenommen wurden („Gomidas“ ist eine west-armenische Aussprache für „Komitas“).

Größere Anerkennung erfährt Komitas auch dank der internationalen Labels, die seine Aufnahmen herausgeben. So hat zum Beispiel die DELOS-Aufnahme von Komitas‘ „Göttlicher Liturgie“ mit dem Chor des Lettischen Rundfunks, die von der Botschaft Armeniens in Lettland initiiert und organisiert wurde, die Welt erneut über Komitas und seine Musik sprechen lassen. Hervorzuheben ist auch das deutsche Label ECM, das Komitas‘ Musik aufgenommen und veröffentlicht hat, insbesondere mit Lusine Grigoryan, dem Gurdjieff-Ensemble und einer anderen, eher ungewöhnlichen, mit Kim Kashkashians und Tigran Mansurians Interpretationen. Erwähnenswert sind auch die Bemühungen der armenischen Operndiva Hasmikik Papian um die Popularisierung von Komitas und insbesondere seine deutschen Lieder, die vom deutschen Label Audite aufgenommen wurden, sowie Isabel Bayrakdarians Grammy-nominierte „Gomidas-Lieder“, die vom Label Nonesuch aufgenommen wurden („Gomidas“ ist eine west-armenische Aussprache für „Komitas“).

Komitas scheint mir fast eine Art früher „musikalischer Verwandter“ von Komponisten wie z.B. Arvo Pärt gewesen zu sein, d.h. von Komponisten, die einerseits die strengen Regeln der geistlichen Musik, der Liturgie, respektierten, aber innerhalb dieser Grenzen eine neue, quasi nach innen gerichtete Spiritualität fanden. Kann man das so sagen? Ja, natürlich. Wir sollten uns vor Augen halten, dass Komitas eine sehr gründliche theologisch-spirituelle Ausbildung hatte. Er war ein Archimandrit (Vardapet), und sein Wissen über spirituelle Musik war grundlegend. Man könnte sagen, dass spirituelle Musik Teil seiner musikalischen Kognition ist.

Komitas: Aufführung 2019 mit dem Lettischen Radio Chor/ Foto wie oben Daina Geldmane

Abgesehen von seiner Rolle als Komponist geistlicher Werke ist Komitas auch ein wichtiger Komponist seiner Epoche, z.B. in seiner Klaviermusik, die sehr eigenständig ist. Welche Rolle spielt Komitas in der armenischen Musik? War er der „Urknall“ der Kunstmusik für Ihr Land, wie man es oft lesen kann? Komitas ist der Gründer der armenischen nationalen Musikschule. Wenn wir versuchen würden, darüber zu sprechen, was er in dieser Hinsicht geleistet hat, würden wir ein sehr langes Gespräch führen. Ich werde versuchen, mich kurz zu fassen. Komitas hat die armenische Musik (in einer Zeit der wiederholten Vernichtungen und des Völkermordes an den Armeniern und ihrer Kultur in der osmanischen Türkei) nicht nur gerettet, sondern sie verbessert und ihr eine neue Qualität verliehen. Er hatte die Notwendigkeit verstanden, einen neuen Ansatz für die Präsentation der nationalen Musik zu finden. Komitas spielte eine entscheidende Rolle bei der Entschlüsselung der khaz – der armenischen, mittelalterlichen Musikzeichen. Er war ein erstaunlicher Gelehrter. Es gibt alte Nationen, die eine nationale Musik haben – aber ohne jemanden wie Komitas, der die richtige Methode zur Präsentation dieser musikalischen Reichtümer gefunden hat, können sie der Welt praktisch unbekannt bleiben. Die Armenier hatten Glück, denn heute und für immer kann die Musik von Komitas neben den großen Kompositionen der klassischen Musik bestehen. Und dennoch ist seine Musik immer attraktiv, weil sie nicht jemand anderen kopiert, sie ist in der Tat ziemlich einzigartig.

Komitas: Aufführung 2019/ Foto Daina Geldmane

Hatte Komitas eigentlich Studenten oder inspirierte er Komponisten, die seinem Stil folgten? Ich glaube, es gibt keinen armenischen Komponisten nach Komitas, der ihn einfach umgehen oder ihn ignorieren könnte. Aber zu behaupten, dass jemand seinem Stil bewusst nachgefolgt ist, könnte eine Übertreibung sein. Dennoch möchte ich einige in Armenien sehr bekannte Namen erwähnen – Robert Atayan, Nikoghayos Tavrizyan, Artur Shahnazaryan usw. Natürlich kann die Liste der Namen, die einen wesentlichen Beitrag zur Entwicklung von Komitas‘ Studien geleistet haben, weiter fortgesetzt werden.

Ich möchte auch den großen amerikanisch-armenischen Komponisten Alan Hovhaness erwähnen, der sogar einmal selbst Klavierkompositionen von Komitas aufgenommen hat. Ich glaube, dass einiges von seiner Musik, darunter bestimmte Sinfonien, stark von Komitas inspiriert ist. Dasselbe kann man über den zeitgenössischen armenischen Komponisten, meinen lieben Freund Tigran Mansurian, sagen. Ich denke, dass beide immer wieder auf Komitas als Wegweiser und Schlüssel zur Zukunft zurückgeblickt haben.

Wird die Musik von Komitas in Armenien auch heute noch regelmäßig liturgisch verwendet, oder verhält es sich eher wie bei Beethovens „Missa Solemnis“ oder Mozarts „Requiem“, dass diese Musik vor allem als eigenständige Kompositionen, mittlerweile ein Eigenleben außerhalb ihres früheren liturgischen Wirkungskreises führt? Auf jeden Fall. Sie wird sowohl in Kirchen als auch auf Bühnen aufgeführt. Bestimmte Abschnitte seiner Liturgie, wie auch die gesamte Liturgie, werden auf verschiedenen Bühnen der Welt aufgeführt. Obwohl Komitas selbst mehr als 10 Fassungen seiner Liturgie angefertigt hat, gibt es zwei weithin akzeptierte Fassungen. Die eine ist die längere, die „kirchliche“ Version mit vollständigen Ritualen und Texten, die fast zwei Stunden Spielzeit in Anspruch nimmt. Diese Version wird von Zeit zu Zeit in Kirchen aufgeführt. Die andere ist eher eine Konzertfassung, die ca. 70 bis 80 Minuten dauert (je nachdem, wie stark man die Parts von Priester und Diakon kürzt). Diese Konzertfassung der Liturgie wird sowohl in Konzertsälen als auch in Kirchen mit guter Akustik aufgeführt.

Gibt es noch viel Musik von Komitas zu entdecken, die noch nicht aufgeführt oder aufgenommen worden ist? Oder anders ausgedrückt: Wird es Folgeprojekte geben? Zurzeit wird nur ein Teil von Komitas‘ Musik auch regelmäßig aufgeführt. Ich möchte keine konkrete Anzahl seiner Lieder oder Werke nennen, denn es gibt verschiedene wissenschaftliche Meinungen über den Umfang seines Erbes. Einige argumentieren, die meisten seiner Werke seien untergegangen und hätten uns nicht erreicht. Aber es ist sicher, dass wir noch viel Arbeit vor uns haben. Einige seiner Kompositionen sind noch nicht einmal uraufgeführt worden, und ich hoffe, dass sie schon bald ein neues Bühnenleben vor sich haben werden. Was ich sagen kann, ist, dass unsere Initiative etwas Besonderes war, die Fassung für gemischten Chor (sowie die Tatsache, dass sie von einem nicht-armenischen Chor, zum ersten Mal überhaupt aufgeführt wurde und dann auch eine vollständige Konzertfassung aufgenommen wurde) war kühn, und ich hoffe, dass wir nicht von Komitas‘ Geist abgewichen sind. Wir sollten nicht vergessen, dass er selbst einige Teile der Liturgie für gemischten Chor arrangiert hatte. Und niemand kann widerlegen, dass er, hätte er nach 1915 weiter komponiert, die gesamte Liturgie für gemischten Chor umgeschrieben hätte.

Komitas: Ölgemälde von Panos Termlemezyan 1913/ Wikipedia

Als Armenische Botschaft haben wir ein weiteres Komitas-Projekt. Wir haben Sona Hovhannisyan, einen der besten Komitas-Interpreten von Komitas, zugleich Rektor des armenischen Staats-Konservatoriums, Dirigent und Gründer des Hover Chamber Choir, zusammen mit den Solisten dieses Chores nach Estland eingeladen, zusammen mit einem der besten Männerchöre der Welt, dem Estnischen Nationalen Männerchor, die vollständige Konzertfassung der „Göttlichen Liturgie“ von Komitas aufzuführen. Diese Veranstaltung ist für den 25. November in Tallinn geplant. Ich hoffe, COVID wird uns nicht davon abhalten können, ein weiteres bahnbrechendes Komitas-Projekt in Europa zu vollenden. Die Interviews führte René Brinkmann

Weitere Information zu der CD im Fachhandel, bei allen relevanten Versendern und bei www.naxosdirekt.de. Zur künstlerischen Bewältigung des Genozids an den Armeniern durch die Osmanen vergl. auch unsere Besprechung des Armenian Requiem von Ian Krouse bei Naxos.

Es ist dementsprechend sehr zu begrüßen, dass die

Es ist dementsprechend sehr zu begrüßen, dass die

Ganz und gar eigen ist Don Gaspar, der Gefolgsmann des Königs und Helfer der Verliebten, eine arglos, heiter gelöste Figur mit den typischen Plapperfiguren des Buffos.

Ganz und gar eigen ist Don Gaspar, der Gefolgsmann des Königs und Helfer der Verliebten, eine arglos, heiter gelöste Figur mit den typischen Plapperfiguren des Buffos.

Größere Anerkennung erfährt Komitas auch dank der internationalen Labels, die seine Aufnahmen herausgeben. So hat zum Beispiel die DELOS-Aufnahme von Komitas‘ „Göttlicher Liturgie“ mit dem Chor des Lettischen Rundfunks, die von der Botschaft Armeniens in Lettland initiiert und organisiert wurde, die Welt erneut über Komitas und seine Musik sprechen lassen. Hervorzuheben ist auch das deutsche Label ECM, das Komitas‘ Musik aufgenommen und veröffentlicht hat, insbesondere mit Lusine Grigoryan, dem Gurdjieff-Ensemble und einer anderen, eher ungewöhnlichen, mit Kim Kashkashians und Tigran Mansurians Interpretationen. Erwähnenswert sind auch die Bemühungen der armenischen Operndiva Hasmikik Papian um die Popularisierung von Komitas und insbesondere seine deutschen Lieder, die vom deutschen Label Audite aufgenommen wurden, sowie Isabel Bayrakdarians Grammy-nominierte „Gomidas-Lieder“, die vom Label Nonesuch aufgenommen wurden („Gomidas“ ist eine west-armenische Aussprache für „Komitas“).

Größere Anerkennung erfährt Komitas auch dank der internationalen Labels, die seine Aufnahmen herausgeben. So hat zum Beispiel die DELOS-Aufnahme von Komitas‘ „Göttlicher Liturgie“ mit dem Chor des Lettischen Rundfunks, die von der Botschaft Armeniens in Lettland initiiert und organisiert wurde, die Welt erneut über Komitas und seine Musik sprechen lassen. Hervorzuheben ist auch das deutsche Label ECM, das Komitas‘ Musik aufgenommen und veröffentlicht hat, insbesondere mit Lusine Grigoryan, dem Gurdjieff-Ensemble und einer anderen, eher ungewöhnlichen, mit Kim Kashkashians und Tigran Mansurians Interpretationen. Erwähnenswert sind auch die Bemühungen der armenischen Operndiva Hasmikik Papian um die Popularisierung von Komitas und insbesondere seine deutschen Lieder, die vom deutschen Label Audite aufgenommen wurden, sowie Isabel Bayrakdarians Grammy-nominierte „Gomidas-Lieder“, die vom Label Nonesuch aufgenommen wurden („Gomidas“ ist eine west-armenische Aussprache für „Komitas“).