Wagner war der umstrittenste Komponist seiner Zeit, Offenbach der erfolgreichste, worauf zuletzt Laurence Senelick mit Nachdruck (s. auch dessen Artikel in operalounge.de) hinwies. Beide waren unstete Reiseexistenzen, Europäer und Exilanten auf die eine und auf die andere Weise. Vor allem aber sind Wagner und Offenbach Antipoden: Man kann dem ersten großen Offenbach-Biographen, Anton Henseler nur zustimmen, als er 1930 schrieb: „Offenbachs Prestissimo-Galoppaden und Wagners in feierlichem Grave einherschreitender Ernst, Offenbachs parodistische Verhöhnung alter Sagenstoffe und ihre philosophische Durchdringung bei Wagner, das sind nicht nur Gegensätze der Gestaltung, sondern auch der geistigen Haltung, wie sie als äußerste Pole die Möglichkeiten und den Reichtum der Musik nach 1850 umspannen.“ Siegfried Krakauer pflichtete dem in seinem Offenbach-Buch von 1937 bei: „Tatsächlich verkörperten er (Offenbach) und Wagner zwei Welten, die einander ausschlossen.“

Das ist auch der Ausgangspunkt Anatol Stefan Riemers für seine Untersuchung von den Rheinnixen contra Tristan und Isolde an der Wiener Hoifoper im Tectum Verlag Frankfurt. Sein Anliegen ist es, „die divergierenden ästhetischen Konzepte“ der beiden Komponisten herauszuarbeiten, „die sich in profunder Abneigung verbunden“ waren, wie Sven Hartung im Auftakt des Buches betont, dem Riemer ein grundsätzliches Kapitel über das „Verhältnis Offenbach-Wagner“ voranstellt, in dem natürlcih „der Beginn des Schlagabtauschs beider Komponisten“ nicht unerwähnt bleibt: Die Karnevalsrevue („Les Carnaval des Revues“ von Grangé und Gille) in den Bouffes Parisiens, für die Offenbach 1860 eine komische Szene beigesteuert hat: „Le Musicien de l´Avenir“ (der Zukunftsmusiker), in der er Wagner eine lächerliche, kakophonische Sinfonie dirigieren und eine Zukunfts-Tyrolienne singen lässt . Darin nahm er eine clowneske Wagnerparodie auf, die er kurz zu Wagners Ankunft in Paris geschrieben hatte. Wagner gab damals in Paris Konzerte, um Schulden zu bezahlen. Er war ja notorisch pleite, bevor König Ludwig II. in seine Leben trat. In Paris verspottete man Wagner damals als den „Zukunftsmusiker“.

„Tannhauser“ 1861: Wagners Librettist für den 1. Akt und die Übersetzung ins Französische, Charles Nuitter/ Wiki, der auch an der Erstform der geplanten „Fees du Rhin“ beteiligt war.

1863, zu seinem 50. Geburtstag weilte Wagner in Wien. Dort huldigten ihm die kaufmännischen Gesangsvereine und Studenten mit einem Fackelzug. Auf einem weißen, mit Bändern in den deutschen Farben gezierten Atlaspolster wurde ihm ein Lorbeerkranz dargebracht. Das Atlaspolster trug als Aufschrift die in Gold gestickten Worte: ‚Dem verehrten Meister Richard Wagner.“ Es war das erste Mal, dass er als „Meister“ verehrt wurde, was Wagners übergroßem Ego enorm schmeichelte. Er hoffte damals, in Wien seinen „Tristan“ uraufführen zu können. Doch nach 77 Proben wurde das Werk für unspielbar erklärt. Wagner erhielt, wie der erste Wagnerbiograph, Carl Friedrich Glasenapp berichtet – einen Bescheid der Hofoperndirektion, der ihn tief kränkte: „Man glaube’…für jetzt den Namen »Wagner« genügend berücksichtigt zu haben und finde für gut, auch einen anderen Tonsetzer zu Worte kommen zu lassen.‘ Dieser Andere war Jacques Offenbach.“ Glasenapp schreibt weiter: „Wirklich war bei diesem ein besonderes, eigens für Wien zu schreibendes, neues Werk bestellt worden: die fertige Partitur lag bereits im Pulte Direktor Salvis.“ Offenbachs große romantische Oper „Die Rheinnixen“ hatten in Wien also über Wagners „Tristan“ gesiegt. Durch diese Kränkung wurde Offenbach für Wagner endgültig zum Roten Tuch.

Ernst von Wolzogen, Dichter und Bühnenautor, besorgte in großen Teilen die Übersetzung und Neufassung des Librettos der „Rheinnixen“/ Wikipedfia

Ein Wort zum Titel (der einem on-dit zufolge auf den Wiener kritiker Eduard von Hanslick zurückgeht, der eine publikumswirksame PR-Masche vorschlug…): „Der Rhein“ war spätestens seit Friedrich Schlegel Topos der Utopie des Deutschen: „Nirgends werden die Erinnerungen an das, was die Deutschen einst waren, und was sie sein könnten, so wach als am Rhein.“ Zurecht schreibt Frank Harders-Wuthenow vom Verlag Boosey & Hawkes, der die kritische und praktische Offenbach-Edition Keck herausgibt: „Als Offenbach, sein Librettist Charles Nuitter (eigentlich Truinet, Archivar der Pariser Oper) und sein Übersetzer Alfred von Wolzogen (Vater – Ironie der Operngeschichte – Hans von Wolzogens, dem Herausgeber der Bayreuther Blätter) an den Rheinnixen arbeiten, war der Rhein allerdings längst zur politischen Demarkationslinie geworden. …Als der in Köln geborene Offenbach an den Rheinnixen arbeitete, war das Textbuch zu den Meistersingern bereits entstanden, in dem die ‚heilige deutsche Kunst‘ gegen ‚welschen Dunst und Tand‘ ausgespielt wird. Und wer stand für diesen welschen Tand, wenn nicht Offenbach?“

Die Oper, deren ursprünglicher Titel „Les Fées du Rhin“ lautete und deren originales französischsprachiges, aber wegen des Wiener Uraufführungsauftrags nicht vollendetes Libretto von Charles Nuitter von Alfred von Wolzogen (auch unter Mitwirkung von Offenbach selbst) nicht eben genial für Wien ins Deutsche übersetzt und vervollständigt wurde. Obwohl die Wiener Uraufführung ein großer Erfolg war, verschwand die Oper für 150 Jahre. Mit einer Aunahme: Am 1. Januar 1865 brachte die Kölner Oper das Werk als deutsche Erstaufführung, wie bei der Wiener Uraufführung in einer stark gekürzten dreiaktigen Fassung heraus. Schon nach der zweiten Aufführung wurde das Werk wegen der geringen Besucherzahlen abgesetzt. Die Tatsache, dass ausgerechnet ein in Frankreich reüssierender Jude rheinischer Abstammung für Wien eine Rhein-Romantik-Oper geschrieben hatte, hatte offenbar zu viele Tabus verletzt.

Offenbachs „Rheinnixen“ hatten ihre moderne Erstaufführung in Ljubljana 2005/ Scholz

Im Jahre 1999 wurde beim Verlag Boosey & Hawkes unter dem Herausgeber Jean-Christophe Keck eine Offenbach-Edition in Angriff genommen, zu der auch dieses Werk gehörte. Im Juli 2002 fand in Montpellier unter Friedmann Layer eine konzertante Uraufführung der nun vorliegenden, vollständigen deutschen Fassung der vieraktigen Oper statt, die ihren Weg auch auf die CD fand. In Deutsch.

Szenisch wurde sie erstmals ausgegraben in Ljubliana 2005 (die deutschsprachige Aufführung wurde auch in Winterthur, St. Pölten und Bozen gezeigt) sowie Trier 2005, Cottbus 2006, Bremerhaven 2007 und an der New Sussex Opera 2009, Eine weitere deutschsprachige Aufführung gab es unter Marc Minkowski am 1. Dezember 2005 an der Opéra National de Lyon.

Die französische Originalfassung, „die der stellenweise sehr unbeholfenen deutschen Übersetzung Wolzogens qualitativ weit überlegen ist“ (Frank Harders-Wuthenow), ist seit Offenbachs Lebzeiten bis zum 28. 09. 2018 nie aufgeführt worden. Im Vorfeld des Offenbach-Gedenkjahres 2019, wurde auch sie von Jean-Christophe Keck vervollständigt und komplett herausgegeben. Keines der großen europäischen Opernhäuser, zumal die hauptstädtischen, hat sich dafür interessiert, diese nie aufgeführte Fassung der Oper uraufzuführen. Immerhin, die Opéra de Tours und das Stadttheater Biel brachten „Les Fees du Rhin“ 2018 erstmals in einer gemeinsamen Produktion auf die Bühne (über erstere wurde in operalounge.de berichtet). Es scheint bemerkenswert, dass die so lautstark akklamierte französische Fassung kein internationales Echo gefunden hat und dass es ein französisches und ein schweizerisches Stadttheater waren, die die Ehre des Franzosen Offenbach hochhielten. Weder der Palazetto Bru Zane noch eine namhafte CD-Firma haben sich interessiert.

Die einzige offizielle Aufnahme der „Rheinnixen“, zudem in deutscher Sprache,“ ist der Mitschnitt aus Montpellier unter Friedemann Layer von 2002 bei Accord (vergriffen)

„Die Rheinnixen“ sind eine eindeutig pazifistische, vaterländische Oper des im französischen Exil lebenden Offenbach, der Armgard, die weibliche Hauptpartie, zur Symbolfigur deutscher Einigungssehnsüchte (lange vor 1871) macht. Ihr Deutschlandlied, das Offenbach schon 1848 komponiert hatte, wird wie die Feen-Barcarole zum Leitmotiv dieser romantischen Oper: „Du liebes Land, Du schönes Land, Du schönes, großes deutsches Vaterland.“

Es wird wie die Feen-Barcarolen-Ouvertüre, die später auch in die Oper „Les contes d´Hoffmann“ eingeht, zum Leitmotiv dieser patriotischen Oper (des im Exil lebenden Deutschen Offenbach), die von einem friedlichen, geeinten Deutschland träumt (so wie auch der im Exil lebende Wagner immer von einem utopischen Deutschland „als reinem Metaphysicum“ träumt). Frauen (Feen) siegen in dieser Oper über Männer (Soldaten), Liebe triumphiert in ihr über Krieg.

Damit ist die Oper sehr nahe bei Wagner, dessen Frauen ja auch meist Männer erlösen oder über sie triumphieren. „Gleichzeitig, so betont Riemer, sind die „Rheinnixen“ „am stärksten der musikalischen Sprache in den Romantischen Opern Wagners bis zum Tristan annähert.“ Den „Tristan“ hat Wagner allerdings nicht als „Romantische Oper“ bezeichnet, sondern als „Handlung.“ Das Werk ist formal keine Oper mehr, sondern bereits „Wort-Ton-Dichtung“, um nicht zu sagen „Musikdrama“, Wagner mochte das Wort nicht.

Offenbach: „Les Fees du Rhin“ /Szene aus der Aufführung in Biel nach Toulouse 2019/ Foto Joel Schweizer (operalounge.de berichtete über die Aufführung)

Die Lebenswege der Komponisten Wagner und Offenbach ähneln sich in gewissem Sinne, sie überschneiden sich biografisch sogar, und was ihr Werk angeht, so verschieden es auch ist: Humor Gesellschaftskritik und Träumen von Utopischem zeichnen es in beiden Fällen aus. Natürlich setzt das Musiktheater von Wagner und Offenbach an entgegengesetzten Enden an und arbeitet mit konträren Mitteln. Aber es ist doch in beiden Fällen europäisches Musiktheater von Rang, das aus der Romantik kommend, Gegenwart kritisiert und von Besserem träumt, das Gesellschaft und Politik, Staat und Machtinstitutionen, bürgerliche Moral und Religion in Frage stellt. Beide – Wagner wie Offenbach – glaubten an das Gute im Menschen, deshalb stellten sie den Menschen in seiner ganzen Schäbigkeit, Niedertracht und Bösartigkeit dar. Der eine – Offenbach – schuf aus diesem Widerspruch Komödien, der andere – Wagner – Tragödien. Der eine – Wagner – brachte Monstren, psychopathologische Extremfälle auf die Bühne. Der andere – Offenbach – Menschen wie Du und ich, Menschen von der Straße. Aber unter der Oberfläche vermeintlicher Wohlanständigkeit ließ er immer wieder das Monströse, oder sagen wir: die Abgründe des sogenannten „Normalen“ augenzwinkernd durchscheinen.

Die Marschrouten und die Methoden der beiden antipodischen Komponisten waren natürlich grundverschieden: Offenbach zielte auf gesellschaftliche Aktualität, auf´s Hier und Heute, heiter-satirisch, antiken Mythos parodierend und damit eine neue Gattung kreierend, eben die „Offenbachiade“, um den Begriff von Karl Kraus zu benutzen. Seine mit allen kompositorischen Wassern gewaschene Musik zeichnete sich durch eine Kompositionsweise aus, die sich aus Einflüssen der Synagogalmusik, der jüdischen Spielmannsmusiken, der Kölner Karnevalsmusik, der Opera buffa, der Opéra comique und der französischen zeitgenössischen Musik speiste und daraus eine sehr eigene, unverwechselbare Tonsprache entwickelte, die die Brüchigkeit der modernen urbanen Welt durch wechselnde, geistreich kontrastierende wie rhythmisch mitreißende und humoristisch persiflierte Stilidiome zum Ausdruck brachte.

Offenbachs „Rheinnixen“ in der Erstaufführung in moderner Zeit in Ljubljana 2005/ Scholz

Wagner komponierte im pathetischen Rückgriff auf die Traditionslinie Gluck, Beethoven und Weber. Seine Werke waren Musiktheater im Sinne einer Schillerschen moralischen Anstalt und zielten aufs nachrevolutionäre gesellschaftliche Übermorgen. Er zog musikalisch eine Summe der Oper des 19. Jahrhunderts, deren traditionellen Formen er in spezifisch „deutschem“ Musikidiom fortsetzte, zum absoluten spätromantischen Höhepunkt führte und im „Tristan“ überwand. Heiter-satirisches Musiktheater war seine Sache nicht. Seine Sache war die Oper, die er für sich als „Wort-Ton-Dichtung“, im Sinne eines Gesamtkunstwerks neu definierte. Offenbachs Musik (mit ihrem lustgewinnbringenden Hang zu Bewegung, zum Mechanischen und Spieluhrenhaften, ja Tänzerischen) fuhr seinem Publikum sprichwörtlich in die Beine. Wagners Musik erschien Vielen, wie der Maler Franz von Lenbach einmal bekannte, wie „ein Lastwagen zum Himmelreich“. Der kluge Friedrich Nietzsche schätzte Wagner vor allem als „Orpheus“ alles heimlichen Elendes“, wusste sich aber auch für „Sankt Offenbach“, wie er ihn einmal in einem Brief an Erwin Rohde (1868) nannte, zu begeistern. Da liest man: „Wenn man unter Genie eines Künstlers die höchste Freiheit unter dem Gesetz, die göttliche Leichtigkeit, Leichtfertigkeit im Schwersten versteht, so hat Offenbach noch mehr Anrecht auf den Namen »Genie« als Wagner. Wagner ist schwer, schwerfällig: nichts ist ihm fremder als Augenblicke übermütigster Vollkommenheit, wie sie dieser Hanswurst Offenbach fünf-, sechsmal fast in jeder seiner bouffonneries erreicht.“ So geschrieben im Nachlass der Achtzigerjahre.

Autor Riemer untersucht in seinen akkuraten Studien, die im Wesentlich auf seiner Frankfurter Inauguraldissertation von 1919 basieren, „stilistische Merkmale von Offenbachs Kompositionstechnik“ heraus zu arbeiten, um eine „Forschungslücke zu verkleinern.“

Autor Riemer untersucht in seinen akkuraten Studien, die im Wesentlich auf seiner Frankfurter Inauguraldissertation von 1919 basieren, „stilistische Merkmale von Offenbachs Kompositionstechnik“ heraus zu arbeiten, um eine „Forschungslücke zu verkleinern.“

Seine Analysen beziehen sich vor allem auf die „der Erinnerungsmotivik“ sowie die „Chorbehandlung“ und die „Rollendarstellung der ‚Bösewichte‘“ sowie „das Verhältnis und die Wechselwirkung von Parodistischem und Wahrhaftigem. Schon die legendäre Eminenz unter den Musikwissenschaftlern Carl Dahlhaus, auf den sich Riemer bezieht, forderte: Es wäre an der Zeit, eine Geschichte des Erinnerungsmotivs zu schreieben, die sich von dem Zwang befreit, um Wagners Leitmotivtechnik zu kreisen.“ Riemer nimmt Dahlhaus beim Wort.

Das Buch ist sehr gelehrt, der Autor hat mit großem Fleiß eine immense Literaturmenge gesichtet und in minutiöser Präzision seine formalen Analysen betrieben. Und doch er hat auch Humor. Beispielsweise erwähnt er, dass gut drei Wochen vor der Münchner Uraufführung des „Rheingoldes“ am 22. September 1869 das Münchner Neue Fremden Blatt ein Wiener Bonmot zitiert: „das Rheingold (von Wagner) sei überhaupt gegen die Rheinnixen (von Offenbach) rein nix, und umgekehrt diese gegen jenes rein gold.“ Wagner contra Offenbach, das ist das Thema seines Buches. Sein Resümee: Offenbach sei unbedingt aufzuwerten. Immerhin belegt er beispielhaft am Beispiel der Rheinnixen, die der Offenbachspezialist Peter Hawig als „Kompendium des Offenbachschen Gesamtschaffens“ bezeichnet, „Offenbachs planvolle und ausgeklügelte Themenkonzeption“, zu schweigen von seinem „Melodienreichtum“ und seiner „rhythmischen Erfindungsgabe“.

Schon der Musikschriftsteller Paul Becker stellte 1909 in seinem kleinen, aber feinen Offenbachbuch fest: „Die Plastik der Offenbachschen Rhythmen übertrifft die Leistungen aller seiner Vorgänger in der parodistischen Literatur – sie ist es, die ihn zum Meister der musikalischen Satire erhebt. …Der Witz des Offenbachschen Rhythmus…… bildet den Wesenskern des Künstlers… Sein sicherstes Wirkungsmittel … war sein rhythmisches Sprachvermögen… In der Fähigkeit, das gesungene Wort mit der Tanzgebärde zu verbinden, liegt eines der tiefsten Geheimnisse von Offenbachs Kunst.“

Abgesehen von wenigen Diskussionspunkten (Riemer schreibt beispielsweise auf S. 246 „von weit über hundert Opern“ Offenbachs. Er meint wahrscheinlich weit über 100 Werke, die meisten sind allerdings keine Opern, sondern Werke des heiter-satirischen Musiktheaters) ist dieser sehr gründliche Vergleich von Wagner und Offenbach außerordentlich aufschlussreich und gereicht Letzterem zur Ehre. Nach wie vor wird Offenbachs Musik ja weit unterschätzt, obwohl schon Gioacchino Rossini den aus Köln stammenden Pariser den „Mozart der Champs-Élysees“ nannte. Offenbach erfand die „Offenbachiade“ und hatte als konkurrenzloser und unübertroffener Meister der musikalischen Satire die ganze Welt infiziert.

Dieter David Scholz ist renomierter Musikjournalist und Autor zahlreicher >>Bücher über musikalische Themen/ operacomique

Nach Biografien des Dirigenten und Komponisten Alexander Ritter und des Geigers August Wilhelmj (Konzertmeister und Organisator von Wagners Bayreuther Orchester, eine Besprechung des neues Buches über den Komnponisten Ritter folgt zeitnah in operalounge.de) hat der Richard Wagner-Verband Frankfurt am Main eine weitere, wichtige Publikation ermöglicht, die ein erhellendes Licht wirft auf einen bislang zu Unrecht unterschätzten Komponisten und Zeitgenossen Wagners. Dieter David Scholz

Anatol Stefan Riemer: „Die Reinnixen“ contra „Tristan und Isolde“ an der Wiener Hofoper Studien zu Jacques Offenbachs Großer romantischer Oper aus dem Jahre 1864. Frankfurter Wagner Kontexte Band 3 Tectum Verlag, Frankfurt a.M., 294 Seiten, gebunden; ISBN 978-3-8288-4538-1 . Ein Literaturverzeichnis rundet das Buch ab, das mit zahlreichen Notenbeispielen und Grafiken aufwartet. Leider gibt es kein Register und kein Namensverzeichnis. D. D. S.

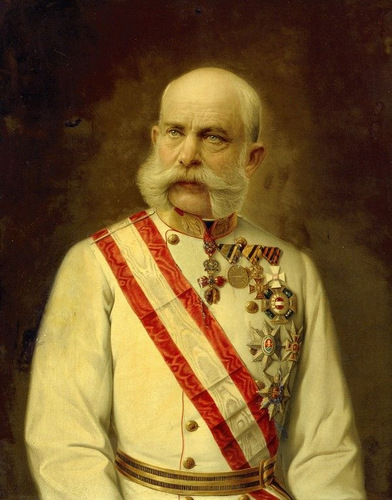

Dazu auch die Betrachtungen von Boris Kehrmann in operalounge.de (Offenbachs Grand Opéra … apropos der Erstaufführung der Fees du Rhin in moderner Zeit in Tours (in der Ergänzung durch Christophe Mirambeau in Toulon 2018, namentlich zur Zweisprachigkeit und zu den Problemen des Librettos. Abb. oben Kaiser Franz Joseph wurden die Wiener „Rheinnixen“ gewidmet/ Wikipedia) G. H.

Solide Sängergarde. Viele Passagen von Leonore und Florestan sind in dieser Urfassung noch teuflischer als im späten Fidelio.

Solide Sängergarde. Viele Passagen von Leonore und Florestan sind in dieser Urfassung noch teuflischer als im späten Fidelio.

Rolf Fath

Rolf Fath