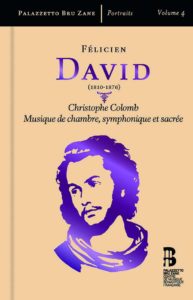

Wieder einmal hat sich der Palazetto Bru Zane in seiner Portrait-Reihe (Vol. 4) um die Erforschung und Darlegung der romantischen Musik in Frankreich verdient gemacht. Ein 3-CD-Buch-Album im gewohnten (wenngleich für CD-Regale etwas unbequemen) Hochformat bietet einen umfangreichen Überblick über Félicien Davids Oeuvre, aus dem bislang Lieder, zwei Opern und die Oden-Kantate Le Désert erschienen sind, Le Désert sogar vor Jahren schon in einer Berliner Aufnahme bei Koch/ Capriccio (1982), eine andere Einspielung gab es im vergangenen Jahr beim Palazetto. Weitere Aufnahmen von David sind die Oper Herculanum bei Ediciones Singulares, Lallah-Roukh aus den USA bei Naxos, Lieder mit Tassis Christoyannis ebenfalls bei Ed. Singulares sowie Klaviermusik bei Naxos. David ist nicht mehr wirklich ein Unbekannter.

Félicien David: Portrait vol. 4/ Palazetto Bru Zane/ Ediciones Singulares

Nun dirigiert Francois-Xavier Roth am Pult der Brüsseler Philharmoniker und dem Chor des Fämischen Rundfunks die Kantate Colombe ou La Découverte du Nouveau von 1847, das nachgelassene Oratorium Le Jugement dernier und 7 Motetten; weiters gibt es wieder Lieder und Kammermusik sowie die Ouvertüre zur Oper Le Perle du Brésil – ein wirklich breites Spektrum, das alle Kategorien abdeckt und das diesen interessanten Komponisten in der Mitte des 19. Jahrhunderts beschreibt, der durch seine Reisen namentlich in den Orient eine ganze Stilrichtung hervorgerufen hatte und der zwischen der post-napoleonischen Periode und der Zeit der späteren Romantik in der Musik Frankreichs steht. Mehr als ein deutscher Rezensent kann Alexandre Dratwicki, Musikwissenschaftler und Künstlerischer Leiter des Projektes zur Förderung der romantischen französischen Oper in Frankreich beim Palazetto Bru Zane Venedig zu den hier aufgenommen Stücken etwas sagen, daher folgen im Anschluss seine Ausführungen zu David als Vokalkomponist, die wir seinem Artikel aus der neuen Veröffentlichung in unserer eigenen Übersetzung entnommen haben.

Zu den Vokal-Solisten dieser Aufnahmen zählen Chantal Santon-Jeffery, Julien Behr, Josef Wagner, Jean-Marie Winterling, Cyril Dubois für die Lieder sowie Hervé Niquet am Pult der Brüsseler Philharmonie und dem Chor des Flämischen Rundfunks. Die beigefügten zweisprachigen Artikel (wieder nicht in Deutsch) sind von Ralph Locke (Les horizons d´un voyageur romantique), Gunther Braam (Christophe Colombe, ode symphonique 1847), Alxeandre Dratwicki (Félicien David, d´un genre á l´autre) sowie Erinnerungen von Camille Saint-Saens Nachruf (In mémoriam Félicien David) – außerordentlich lesenswert. Zudem haben wir in operalounge.de viel über David geschrieben. Es lohnt sich nachzulesen, vor allem über seine wirklich bemerkenswerte Oper Herculanum sowie Lallah-Roukh (Félicien David – Portrait Vol 4; 3 CD, Edicones Singulares ES 1020 9788460684398). G. H.

Und nun Alexandre Dratwicki: Félicien David (1810–1876) wurde lange Zeit hinsichtlich der Geschichte der französischen Musik gleichsam negiert – ausgenommen die Erwähnung des großen Erfolges seiner sinfonische Ode Le Désert (1844). Er war neben Berlioz nicht nur der Erfinder dieses musikalischen Genres, welches einen signifikanten Anteil an gesprochenem Wort enthält, sondern auch einer der ersten Komponisten der Romantik, der ausgedehnte Reisen in den Orient unternahm. Neben seinem Betätigungsfeld auf dem Gebiet der klassischen Sinfonik und der Komposition von Quartetten und Trios in der österreichisch-deutschen Tradition widmete er sich mit Herculanum (1859) ebenso der Grand Opéra. Dieses CD-Buch zeigt alle Facetten dieses Meisters der Exotik, eines wahrhaftigen Delacroix der Musik. Dem Zuhörer wird es erstmals ermöglicht, die sinfonische Ode Christophe Colombe (1847) zu entdecken wie auch die Schlussapokalypse von Herculanum, die vor der Premiere geschnitten und niemals veröffentlicht wurde: Le Jugement dernier.

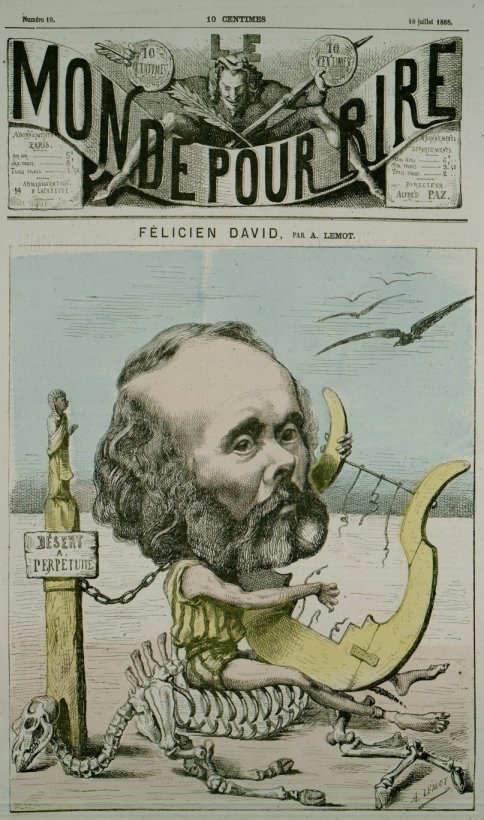

Der Komponist David in seiner eigenen ewigen Wüste – Karikatur aus „Le Monde qui rire“/OBA

Werke für Stimme und Orchester: Es war der Erfolg von Le Désert, der Félicien David zunächst in der Pariser und kurz darauf auch in der internationalen Musikszene etablierte. Obschon das Werk zunächst aufgrund seines orientalischen Hintergrundes zu gefallen wusste, betonten die Kommentatoren auch die Präsenz des Sprechers, der einen poetischen Text über einem dezenten orchestralen Hintergrund vorträgt. Dieses theatralische Element überraschte das Publikum im Jahre 1844 nicht über die Maßen, war doch die Technik des Melodrama seinerzeit in den Theatern von Paris weit verbreitet, allen voran in der Comédie-Française. Für Verwirrung sorgt zuweilen die Behauptung, es handle sich bei Moïse au Sinaï und L’Éden um frühere Beispiele für dieses spezifische Genre. Tatsächlich aber waren dies Oratorien; keines von beiden wurde indes dem Pariser Geschmack gerecht. Le Jugement dernier ist ebenfalls keine sinfonische Ode, aber auch weder eine Kantate noch ein Oratorium. Dieses Stück, das für beinahe 200 Jahre nur ein Manuskript blieb, ist die Apotheose der Oper Herculanum (1859), ein derart schwierig aufzuführendes Finale, dass es vor der Premiere kurzerhand gestrichen wurde. In der Art der großen Crescendi von Berlioz geschrieben, stellt es den Chor der Erwählten dem Chor der Verdammten gegenüber und überstieg dadurch die vokalen Möglichkeiten der allermeisten Theater. Die erzählerische Bahn, im Libretto klar vorgegeben, erlaubt es uns, die Auferstehung der Toten zu hören – unglücklicherweise können wir sie nicht sehen –; die Trompete erschallt zum Jüngsten Gericht, die Verdammten stürzen kummervoll in den Abgrund der Hölle, während die Erwählten die Herrlichkeit Gottes preisen. Der cor anglais, an Berlioz gemahnend, färbt die Momente von Pein und Selbstprüfung, während die massierten Blechbläser meisterlich in den gemeinsamen Passagen erklingen. Unter all der Raffinesse der Orchestrierung mögen insbesondere die Streicher (teilweise weitreichend unterteilt) in deren oberstem Register herausstechen, besonders hinsichtlich der Harmonik. Die gebieterischen Themen der Hörner und Posaunen, welche den Trompeten des Gerichts folgen, bilden eine Verbindung zum Herculanum: an diesem Punkt vernehmen wir das Motiv des Magnus aus dem Ende des ersten Aufzugs. Es setzt hier seine volle Bedeutung fort, steht es doch in der Oper für den Untergang der dekadenten römischen Zivilisation und hier nunmehr als Symbol für die Apotheose.

Auch wenn Moïse au Sinaï und L’Éden auf wenig Gegenliebe beim Publikum stießen, sorgte Christophe Colombe (1847) doch für eine aufrichtige Rehabilitierung Davids und führte ihn zurück auf die Straße des Erfolgs. Ursprünglich auf drei Teile ausgelegt, entschied sich der Komponist letztendlich für vier. Tatsächlich ist der zusätzliche Abschnitt, La Révolte, in dramatischer Hinsicht die beste Passage. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass David damit seine herausragenden Fähigkeiten als Opernkomponist demonstrieren wollte. Es waren sodann wirklich die Erfolge von Le Désert und Christophe Colombe, die ihm die Türen des Théâtre-Lyrique öffneten. Als Resultat fand dort im Jahre 1851 die Uraufführung von La Perle du Brésil statt, welches lange Zeit berühmt blieb für eine Koloraturarie der Heldin. Aber auch die Ouvertüre – eingespielt für das vorliegende „Portrait“ – verdient es ebenfalls, Eingang ins Repertoire zu finden. Es handelt sich um eine großangelegte Sonatenform mit einer langsamen Einleitung, die deutlich inspirierter klingt und kunstfertiger umgesetzt ist als es im Potpourri-Modell jener Zeit üblich war. Nach einem feierlichen Marschmotiv, das mehrere Male wiederholt wird, kündigen die Holzbläser eine Melodie an, die von den Celli mit Inbrunst aufgenommen wird. Obgleich der für Davids orientalischen Stil typische harmonische Tonfall hier fehlt, können wir eine leidenschaftliche Romantik genießen, die augenblicklich mitteilsam erscheint. Das nachfolgende erweiterte Allegro vermengt meisterhaft verschiedene lebendige Themen, deren Farbenreichtum von den tiefen Registern der Klarinetten bis zu den höchsten Noten der Piccoloflöten geht. In der Nachfolge von Auber und Hérold, zuweilen aber auch mit einem Hauch von Beethoven, erschafft David hier neben den Ouvertüren zu Le Saphier und Lalla-Roukh einen seiner besten orchestralen Sätze.

Der Musikwissenschaftler Alexandre Dratwicki ist der wissenschaftliche Leiter beim Projekt Palazetto Bru Zane/ PBZ

Lieder: Oper, romance, Klavierstück: Im 19. Jahrhundert waren die ästhetischen Grenzen zwischen den verschiedenen Genres Grenzen jenseits des instrumentalen Mediums in gewisser Weise durchlässig. Félicien David komponierte Klavierwerke wie Le Soir (Abend), die den Charakter von „Liedern ohne Worte“ besitzen. In Larmes et Regretes (Tränen und Bedauern) gibt er zu erkennen, dass „die Melodie (le chant) breit und mit großem Ausdruck gespielt werden muss“. Quellen der Inspiration und Gemütsverfassung sind sowohl den Domänen der Vokal- als auch der Instrumentalmusik vertraut: dem Salon und dem Opernhaus. Träumereien sind oftmals mit Melancholie (Le Soir hat den Untertitel Rêverie pour piano), Seelandschaften und Exotik gefärbt; vom Titel oder Gedicht mehr heraufbeschworen als von der Musik selbst. Beispielsweise könnte die Romance Éoline in einer Orchestrierung leicht für eine wirkungsvolle Arie der Opéra-Comique gehalten werden. Ihre Klavierbegleitung scheint danach zu schreien, für Streicher umgeschrieben zu werden, während die bescheidenen Ausmaße die Bühnenhandlung nicht allzu lange unterbrächen. Le Ramier gehört zum selben vokalen Stereotyp, wenngleich heiterer im Charakter.

In den 1840er Jahren verwandelte sich die romance schrittweise in die mélodie. Auch wenn David am Ideal des Schlichtheit á la Rousseau festhielt und sehr oft die quasi-hypnotische Strophenform beibehielt, pflügte er bereits das Feld, in welches Berlioz und Gounod ihre Samen setzen sollten. Daher geht der Rahmen von Lamartines Gedicht Le Jour des morts über die herkömmlichen Dimensionen der romance hinaus und mag mit den großen Schubert-Liedern verglichen werden, die in Paris in französischer Übersetzung in Umlauf kamen, ohne sich vor diesen verstecken zu müssen. Man mag die Dramatisierung des Gedichts unterstreichen, die Emanzipation des Klavierparts und die Erhöhung des Ausdrucks in Bezug auf Harmonik und stimmliche Kontraste. Die romance offerierte David ebenso die Möglichkeit, den orientalischen Stil, der ihm solche Erfolge einbrachte, weiter zu entdecken. Dieser Bezug ist offensichtlich in L’Égyptienne mit ihren hochcharakteristischen Rhythmen und tritt subtiler auch in der großartigen Tristesse de l’Odalisque zu Tage. Ein weiterer Denkansatz, den der Komponist nicht geringschätzte, war die soziale oder politische Dimension, den sich das Liedrepertoire selbst verlieh: die Welle kollektiver Solidarität in Cri de charité oder die patriotische Stimulierung in Le Rhin allemand (nach einem Text von Alfred de Musset). Letzteres wurde Ende des 19. Jahrhunderts regelmäßig neuaufgelegt (mit einem Chorteil, der in der vorliegenden Aufnahme weggelassen wurde).

Die Texte entnahmen wir in Ausschnitten dem Artikel von Alexandre Dratwicki: Félicien David, d´un genre á l´autre. Übersetzung Daniel Hauser; Abbildung oben: Detail aus Michelangelos „Jüngstem Gericht“ im Vatikan/ Wikipedia

Noch ein wenig weiter zurück in der Zeit.

Noch ein wenig weiter zurück in der Zeit.

Anders als bei den meisten Adaptionen des Orpheus-Stoffes steht im Mittelpunkt zumindest der ersten Hälfte der Oper die Dreiecksgeschichte zwischen Orpheus, Eurydike und Aristeos, der mit allen Mitteln, zuletzt dem des Mordes mittels eines Schlangenbisses die Verbindung der beiden Liebenden zu verhindern sucht. Wahnsinn und Selbstmord sind die Strafe für das frevelhafte Vorgehen. Obwohl die Oper L’Orfeo heißt, bilden Eurydike und ihr Mörder trotz eines stattlichen Titelsängers bzw. einer Sängerin das Paar auf dem Cover von DVD und Blu-ray bei harmonia mundi. Auch spielen Götter, Grazien, Parzen eine viel bedeutendere Rolle als gewohnt, und eine ganz besondere Eigenart der „tragi-comédie“ ist das Auftauchen eines komischen Paares, Satiro und Momo, und einer komischen Alten, die, bedenkt man die Anwesenheit des erst neunjährigen Dauphins bei der Uraufführung, recht gewagte Spielchen treiben.

Anders als bei den meisten Adaptionen des Orpheus-Stoffes steht im Mittelpunkt zumindest der ersten Hälfte der Oper die Dreiecksgeschichte zwischen Orpheus, Eurydike und Aristeos, der mit allen Mitteln, zuletzt dem des Mordes mittels eines Schlangenbisses die Verbindung der beiden Liebenden zu verhindern sucht. Wahnsinn und Selbstmord sind die Strafe für das frevelhafte Vorgehen. Obwohl die Oper L’Orfeo heißt, bilden Eurydike und ihr Mörder trotz eines stattlichen Titelsängers bzw. einer Sängerin das Paar auf dem Cover von DVD und Blu-ray bei harmonia mundi. Auch spielen Götter, Grazien, Parzen eine viel bedeutendere Rolle als gewohnt, und eine ganz besondere Eigenart der „tragi-comédie“ ist das Auftauchen eines komischen Paares, Satiro und Momo, und einer komischen Alten, die, bedenkt man die Anwesenheit des erst neunjährigen Dauphins bei der Uraufführung, recht gewagte Spielchen treiben.