.

Meine langlebige Liebe zu Irma Kolassi kam auf Umwegen über mich. Mein amerikanischer Freund Roy schenkte mir – noch zu Zeiten der schwer zu beschaffenden US-Aufnahmen in den späten Sechzigern – ein Spulenband mit französischen Liedern von Bidy Sayao, Si mes vers…, Printemps und jene Goodies, die sich später noch einmal auf einer wunderbaren LP von Odyssee aus ihren Einzel-LPs bei Columbia/CBS vereinten: Hahn, Ravel, Fauré vor allem, und auch Lässliches (Koechlin zum Beispiel, aber très charmant). Das öffnete mir Herz und Hirn Für die französische mélodie, für Janet Baker, Gérard Souzay, die herrlichen LP-Einspielungen bei Caliope mit Bruno Laplante und anderen. Chaussons Chanson de l´amour et de la mer wurde ein Dauerbrenner auf meinem Player, Régine Crespin mit Ravels Shéhérazade und natürlich Sayaos Hahn-„Flügel der Verse“

Dann schrieb mir mein Freund Claude, der in Paris einen Stand auf dem Trödelmarkt von Clignancourt betrieb, er habe ein LP-Konvolut aus einem Nachlass übernommen und darin seien auch viele Vokal-LPs, was Grund für eine erneute Reise nach Paris war. Und da entdeckte ich die Graeco-Französin Irma Kolassi mit ihren Decca-LPs! Im angebrochen Zeitalter der CDs prangten die blau- oder gelb-schwarzen, seitlich genähten (!) Covers in meiner Hand – quelles richesses! Natürlich Chaussons Poème, natürlich Ravels Chansons madecasses und Cinq mélodies populaires Grecques und vieles mehr. Ach, ich war selig und schleppte meine 5 LPs mit nach Berlin. Die Sterne funkelten und eine neue Welt tat sich auf. Die Liebe zu dieser unglaublich intensiven Stimme hat mich seitdem stets begleitet – so wortintensiv, so ungemein packend gestaltet habe ich keine französischen Lieder wieder gehört – diese Ausdeutung, diese valeurs der Vokale, diese fast altmodisch gehaltenen, klingenden Vokale (und das Französische ist nicht eben leicht zu singen), dieses dunkel-schöne Timbre (das sich durch die griechische Herkunft erklären lässt, aber eben der Kolassi ganz eigen ist, die mich auf ihren Jugend-Fotos an Irene Papas erinnert), dies alles fesselte und bindet mich noch heute an diese bedeutende Sängerin, die erst 2012 im Alter von 89 Jahren in Paris starb. Ich hätte sie noch kennen lernen können.

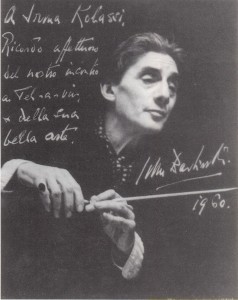

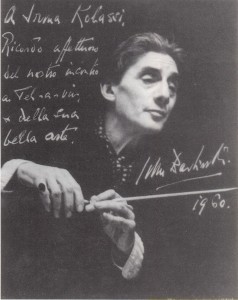

Irma Kolassi: Widmung von John Barbirolli/Kolassi/INA

Ihre LP-Dokumente wurden nur sehr vereinzelt auf CD umgeschnitten. Eine Decca-CD in der Reihe Grandi Voci (daraus das Bild oben/Decca) bietet Débussy und Chausson (mit Orchesterbegleitung durch Louis de Froment). Testament hat verdienstvoller Weise wirklich Rares von ihr herausgebracht (Faurés Chanson d´Éve und Milhauds Poèmes juifs und dazu Ravels Melodiés Grecques). Und vor nicht langer Zeit gab es bei INA Mémore Vive Live-Aufnahmen vom französischen Radio: Fauré, Débussy, Ravel und Honneger mit Klavierbegleitung aus unterschiedlichen Orten. Ganz sicher gibt es hier und da noch anderes. Auf Lumen zum Beispiel, oder in Prokoffieffs Feurigem Engel bei Adés (jetzt Accord, mit der unglaublichen Jane Rhodes unter Charles Bruck). Oder bei Fanfare die historischen Ausschnitte aus Charpentiers Médée unter Nadia Boulanger von 1952, ehemals Decca.

.

Das unerhört verdienstvolle Hamburger Archiv für Gesangskunst (Hfg) hat eine griechische Serie gestartet, das heißt, Aufnahmen mit historischen griechischen Sängern u. a. aus der Sammlung des Atheners Arfanis herausgebracht. Davon in operalounge.de später mehr. Im Rahmen dieser Edition gibt es nun 5 CDs mit Dokumenten von Irma Kolassi – leider nicht nach ihren Quellen/Aufnahmefirmen bezeichnet. Das meiste kommt aus dem Katalog der Decca (die Schutzfristen sind abgelaufen), einiges auch von Radiostationen wie der BBC. Klanglich sind die Übernahmen unterschiedlich, ihrem Alter und dem Zustand der Vorlagen entsprechend (das wenigste wurde von der Decca digitalisiert ), gelegentlich wünscht man sich Aufnahmedaten.

Das unerhört verdienstvolle Hamburger Archiv für Gesangskunst (Hfg) hat eine griechische Serie gestartet, das heißt, Aufnahmen mit historischen griechischen Sängern u. a. aus der Sammlung des Atheners Arfanis herausgebracht. Davon in operalounge.de später mehr. Im Rahmen dieser Edition gibt es nun 5 CDs mit Dokumenten von Irma Kolassi – leider nicht nach ihren Quellen/Aufnahmefirmen bezeichnet. Das meiste kommt aus dem Katalog der Decca (die Schutzfristen sind abgelaufen), einiges auch von Radiostationen wie der BBC. Klanglich sind die Übernahmen unterschiedlich, ihrem Alter und dem Zustand der Vorlagen entsprechend (das wenigste wurde von der Decca digitalisiert ), gelegentlich wünscht man sich Aufnahmedaten.

Natürlich überwiegt bei Irma Kolassi das Liedgut – sie hat ja so gut wie nicht auf der Bühne gestanden (wenngleich das Butterfly-Foto dies belegt). Aber sie hat einiges an Opernhaftem aufgenommen – so den Prologue aus Berlioz Roméo et Juliette und die Marguérite-Szenen mit Raoul Jobin (ich wünschte, die Vornamen wären hier ausgeschrieben, wir sind ja nicht in Russland!) aus der Damnation (Decca), die Charlotte Massenets (dto. Raoul Jobin und dto. Decca). Von Stravinsky gibt es die Jocaste aus dem Oedipus Rex unter dem Komponisten selbst von 1956. Die hinreißende, charaktervolle Dido von Purcell (Decca) fehlt leider (die gibt´s aber bei Cascavelle). Ansonsten gibt es das weitgehend bekannte Lieder-Programm. Chaussons Poème, Duparcs Vie anterieure bis hin zur „Invitation au voyage“, viel von Fauré, Debussy, natürlich Ravel mit Madecasses und Grecques, die Shéhérazade und die Poèmes Mallarmé, Capdevielle mit den Oscar-Wilde-Liedern ebenfalls. Interessant ist eine Sammlung, die ich nicht kannte: von Bizets Hôtesse bis zu Koechlin, Messagers Fortunio und natürlich Hahns „Si mes vers avaient des ailes“ (ach Bidu Sayao, sie singt dies doch absolut unerreicht bis heute. schwebend, poetisch, himmlisch) sammelt sich hier Bekanntes und Wunderbares.

Natürlich überwiegt bei Irma Kolassi das Liedgut – sie hat ja so gut wie nicht auf der Bühne gestanden (wenngleich das Butterfly-Foto dies belegt). Aber sie hat einiges an Opernhaftem aufgenommen – so den Prologue aus Berlioz Roméo et Juliette und die Marguérite-Szenen mit Raoul Jobin (ich wünschte, die Vornamen wären hier ausgeschrieben, wir sind ja nicht in Russland!) aus der Damnation (Decca), die Charlotte Massenets (dto. Raoul Jobin und dto. Decca). Von Stravinsky gibt es die Jocaste aus dem Oedipus Rex unter dem Komponisten selbst von 1956. Die hinreißende, charaktervolle Dido von Purcell (Decca) fehlt leider (die gibt´s aber bei Cascavelle). Ansonsten gibt es das weitgehend bekannte Lieder-Programm. Chaussons Poème, Duparcs Vie anterieure bis hin zur „Invitation au voyage“, viel von Fauré, Debussy, natürlich Ravel mit Madecasses und Grecques, die Shéhérazade und die Poèmes Mallarmé, Capdevielle mit den Oscar-Wilde-Liedern ebenfalls. Interessant ist eine Sammlung, die ich nicht kannte: von Bizets Hôtesse bis zu Koechlin, Messagers Fortunio und natürlich Hahns „Si mes vers avaient des ailes“ (ach Bidu Sayao, sie singt dies doch absolut unerreicht bis heute. schwebend, poetisch, himmlisch) sammelt sich hier Bekanntes und Wunderbares.

Irma Kolassi: als Suzuki/Kolassi/INA/HfG

Interessant sind die nicht-französischen Titel, was die weitgespannte Kunst der Kolassi zeigt. Schumann etwa (mit „Widmung“, „Lotusblume“ und „In der Fremde“), Schubert („Musensohn“, „Du bist die Ruh“, „Erlkönig“), aber auch Brahms`Altrhapsodie und die Orchesterlieder von Berg (alle Decca). Arie antiche umfassen Monteverdi, Caccini, Scarlatti und andere mehr (wieder keine Jahresangabe/dto.), spanische Lieder in unterschiedlichen Bearbeitungen (ohne Jahreszahl) gibt es auch. Etwas verwaschen ist die Angabe zu World Folk Songs aus Rumänien, Katalanien und Griechenland (Aufnahme?). Und schließlich gibt´s da noch fünf Lieder von Henrik Andriessen unter Eduard van Beinum 1952, wie denn die Kolassi überhaupt mit den Großen ihrer Zeit zusammengearbeitet hat: De Froment, Van Beinum, Stravinsky, Bigot, Horenstein, Barbirolli und viele mehr; am Klavier sitzen in den meisten Liedaufnahmen die unersetzliche Jaqueline Bonneau (die auch die Anfänge von Gérad Souzay begleitet hat) und André Collard (woran man die Decca-Aufnahmen erkennt).

Alles in allem eine absolut begrüßenswerte Edition bei HfG, die jedem ans Herz gelegt ist, der sich um interessante, ausdrucksvolle und unverwechselbare Stimmen kümmert und der großen Gesang erleben will. Beigelegt ist den fünf CDs das interessante Interview der Kolass von 1985 mit dem bezaubernden Pierre Léon, den ich (bei einem Besuch in Hildesheim,, wo er Dramaturg damals wwar) noch die Ehre hatte zu kennen – was für ein eleganter, gebildeter Mann voller Charme und Präsenz (und dazu ein Belgier wie Hercule Poirrot, kein Franzose). Ihm ist mit dieser Edition ebenfalls ein kleines Denkmal errichtet worden. Danke dafür. G. H.

Edition Irma Kolassi: CD1 10329 (Ravel, Andriessen, Chausson); CD2 10335 (Schumann, Schubert, Arie antiche, Spanish Songs, Wold Folk Songs); CD3 10336 (Berlioz, Massenet, Ravel, Greek Folksongs); CD4 10337 (Duparc, Fauré, Debussy); CD5 10373 (Brahms, Berg, Stravinsky, Capdevielle, Ravel)

.

Zur Person: Irma Kolassi – griechische Mezzosopranistin (28.5.1918 Athen – 27.3.2012 Paris). Die griechische Mezzo-Sopranistin Irma Koiassi wurde am 28. Mai 1918 in Athen geboren. Sie studierte zunächst Klavierspiel am Königlichen Konservatorium von Athen und erwarb schon mit 16 Jahren das Diplom als Klavierlehrerin. Dann konzentrierte sie sich auf ihr Gesangstudium und ließ ihre Stimme bei Maggie Karadja in Athen und später an der Accademia di Santa Cecilia in Rom ausbilden. 1940-49 lehrte sie als Pädagogin am Hellenischen Konservatorium in Athen. Nach dem Zweiten Weltkrieg begann sie eine glanzvolle Karriere als Konzertsängerin, die ihr in den europäischen Musikmetropolen große Erfolge brachte.

Irma Kolassi: mit Igor Stravinsky am Klavier/Kolassi/INA

Seit 1949 lebte sie in Paris und ging von dort einer weltweiten Konzerttätigkeit nach. Sie sang in Frankreich, England, Deutschland, Holland, Belgien, Italien und Nordamerika. Auf der Opern-Bühne trat sie nicht in Erscheinung, sie hat jedoch Opern-Partien auf der Schallplatte und am Rundfunk gesungen. In erster Linie wurde sie jedoch als Oratorien- und Liedersängerin bekannt, wobei sie sich vornehmlich auch der zeitgenösssischen Musik widmete. In Frankreich wurde sie besonders für ihre einfühlsamen Interpretationen der Lieder von Maurice Ravel bekannt. Am 25.11.1954 sang sie in Paris in der Konzert-Uraufführung von Prokofieffs Ange de Feu zwei Partien; sie wirkte auch in der (konzertanten) Premiere von Alban Bergs Wozzeck in Frankreich mit. HfG

.

Und nun Irma Kolassi im Gespräch mit Pierre Léon (1985 für die Zeitschrift Liberation im originalen Englisch): You are Greek, but your links with France have been very close since childhood. I was born in Athens, but my parents brought me here to Paris when I was two or three months old, and I stayed here until I was eight. In fact, French was the first language I spoke. When we went back to Greece my mother continued living the French way of life and I went to a French school. I loved that culture, that music. One day, as I was going down the street, heard this [she sings the opening of Prélude d l’Aprés-mide d’un Faune. I ran home in a frenzy and sang it to my uncle who was a violinist: „Do you know what that is?“ He laughed and replied, „Do you know what that is? I have fought for it!“ And to please me, he bought the record. From that moment on I played on the piano all the French music I could find. I took my diploma with Gaspard de la Nuit (I was very good at that time).

How did your studies go? I started the piano with my grandmother, who, while not a professional, was an excellent pianist. When I entered the Athens Conservatory, I had to start all over again. I won a first prize for piano at the of 14. As I did not have much money and I had to pay for my studies, I began to work as an accompanist for singing classes. I worked in the class of my future singing teacher Maggie Karadja whom I regularly accompanied in her recitals. I owe that to Dimitri Mitropoulos, who often played with her. When he decided to leave Greece, Maggie Karadja said to him „What will become of me?“ to which he replied „take Kolassi“.

How did your studies go? I started the piano with my grandmother, who, while not a professional, was an excellent pianist. When I entered the Athens Conservatory, I had to start all over again. I won a first prize for piano at the of 14. As I did not have much money and I had to pay for my studies, I began to work as an accompanist for singing classes. I worked in the class of my future singing teacher Maggie Karadja whom I regularly accompanied in her recitals. I owe that to Dimitri Mitropoulos, who often played with her. When he decided to leave Greece, Maggie Karadja said to him „What will become of me?“ to which he replied „take Kolassi“.

I used to sing from morning to night everything I heard. My uncle had records and I sang all the parts, the basses, the tenors, the Galli-Curcis, I didn’t know whether I had a voice!. At any rate, Maggie Karadja had told me. „If you are a good pianist, as you are, you always will be !Yet even so I wanted to show her what I could do. One day I arrived with a song by Tosti, which I sung almost in tears as I had just had heartbreak in love. She looked at me then said „You idiot, couldn’t you have told me you had a pretty voice!“ The following September I Joined her class … and left it three years later with a first prize and a special mention from the jury.

After that I left for Rome, without a bursary. I had a small job consisting of making programmes for Greece which were broadcast from Rome. As I had not at the time definitely opted for singing, I presented myself both for the song competition and the piano competition at Rome Conservatory. Casella, who was in charge of the piano class, wanted to have me, but as I had also been successful in the singing competitions, I was told I could not be given two places. Since I wanted to stay in the singing class, I had to abandon the piano. When I told this to Casella, he was furious and never wanted to hear me sing. He would say „When one is gifted, as you are, for the piano, one does not amuse oneself with cooing!“ All the same he gave me free lessons for a year.

After that I left for Rome, without a bursary. I had a small job consisting of making programmes for Greece which were broadcast from Rome. As I had not at the time definitely opted for singing, I presented myself both for the song competition and the piano competition at Rome Conservatory. Casella, who was in charge of the piano class, wanted to have me, but as I had also been successful in the singing competitions, I was told I could not be given two places. Since I wanted to stay in the singing class, I had to abandon the piano. When I told this to Casella, he was furious and never wanted to hear me sing. He would say „When one is gifted, as you are, for the piano, one does not amuse oneself with cooing!“ All the same he gave me free lessons for a year.

How were things at the Conservatory? I must say I was not particularly appreciated, because I didn’t have one of those big Italian voices ! People said „Of course, Kolassi is a musician, but…“ So, when I obtained my prize at the end of the year, my teacher announced to me with some stupefaction, „Well, piccina, you got it!“ She hadn’t expected it! In the jury there were quite a few composers, and I think that counted, as I sang with a musicality that others did not have, even though they had more interesting voices than mine.

How were things at the Conservatory? I must say I was not particularly appreciated, because I didn’t have one of those big Italian voices ! People said „Of course, Kolassi is a musician, but…“ So, when I obtained my prize at the end of the year, my teacher announced to me with some stupefaction, „Well, piccina, you got it!“ She hadn’t expected it! In the jury there were quite a few composers, and I think that counted, as I sang with a musicality that others did not have, even though they had more interesting voices than mine.

At that moment, war broke out. It was panic! After innumerable vicissitudes, I managed to enter Greece where I spent the occupation years. I was hired by Athens Opera where I was profoundly disappointed by all those people who were shouting instead of singing. I sang Suzuki in Madame Butterfly and after the second performance, I realized I was singing my head off to no purpose. So I stopped singing and merely mouthed my part. Everyone else was shouting so much that nobody noticed a thing. After that I asked to become choral director, in that way I was able to learn a quantity of operas I could never have sung.

And after the Occupation? For quite sordid reasons (a place had to be found for a minister’s niece) I was sacked from the opera on some pretext or other and suddenly found myself without work. I went to the radio explaining everything to the director. I only managed to get a place as accompanist; on the other hand, he suggested I enter the music service deal with programming. I kept the job for four years… and I started to have a depression: I ended up by losing fait in myself … And then, on 14 July, I sang in the French Embassy and that was the real start of my career in France!

The ambassador’s wife said to me, „You should go to France“ to which I replied „But madam, there must be hundreds of singers like myself in Paris!“ – „I think I can say you are wrong.“ Then she gave me a letter for Jean Fournier. I left for Paris, but | I completely forgot about the letter, So when I telephoned the man, he said „I have j been waiting for you for a month!“ I went to see him and he gave me the addresses of people I wanted to see.

That is how you met Louis Aubert? I arrived late at his home as I didn’t know the distances in Paris very well. He looked at me through the glasses and said „Miss, I can give you five minutes.“ Then he asked me if I knew his Poémes arabes. I said no, so he got the score out of a cupboard and i I sang them straight off. As he was very mistrustful, he didn’t want to accept that I had never studied them. I had to sightread a manuscript he had on his piano in order to convince him! After that we at once recorded his Poémes arabes.

That is how you met Louis Aubert? I arrived late at his home as I didn’t know the distances in Paris very well. He looked at me through the glasses and said „Miss, I can give you five minutes.“ Then he asked me if I knew his Poémes arabes. I said no, so he got the score out of a cupboard and i I sang them straight off. As he was very mistrustful, he didn’t want to accept that I had never studied them. I had to sightread a manuscript he had on his piano in order to convince him! After that we at once recorded his Poémes arabes.

After Aubert, Capdeville? You met Pierre? He was very sceptical. He asked me what I was singing. I said „Fauré“. – „And…“ – „Ravel“ – „And..“ – Debussy.“ – „Ah, if understand correctly you are a specialist in French music?” He sat down to the piano and we spent two hours together.

What about your meeting with Hans Rosbaud? It was pure luck that I took part in the 20th Century Festival. Rosbaud was supposed to conduct Schönberg’s Erwartung. Birgit Nilsson cancelled seventeen days before the concert. General panic broke out, a replacement was sought, but in vain. So Henry Barraud, whom I knew, telephoned Rosbaud saying „There is only one woman in Paris who is capable of learning this part quickly, and that is Kolassi”. I told Barraud I wanted to see the score first. It seemed to suite my voice, until I saw there was a high B natural held for three or four bars. I had a good B flat but a bad B natural. I was itching to do it, all the same, as I thought it such a beautiful work… So I had another look at the score, and what did I see just above the B natural? Sie schreit, she shouts. Well that changed everything and I agreed to do it. Rosbaud was very mistrustful but Barraud convinced him to audition me. I think he was happy with the result as he later asked me to sing Erwartung again with him at the Südwestfunk in Baden Baden.

What about your meeting with Hans Rosbaud? It was pure luck that I took part in the 20th Century Festival. Rosbaud was supposed to conduct Schönberg’s Erwartung. Birgit Nilsson cancelled seventeen days before the concert. General panic broke out, a replacement was sought, but in vain. So Henry Barraud, whom I knew, telephoned Rosbaud saying „There is only one woman in Paris who is capable of learning this part quickly, and that is Kolassi”. I told Barraud I wanted to see the score first. It seemed to suite my voice, until I saw there was a high B natural held for three or four bars. I had a good B flat but a bad B natural. I was itching to do it, all the same, as I thought it such a beautiful work… So I had another look at the score, and what did I see just above the B natural? Sie schreit, she shouts. Well that changed everything and I agreed to do it. Rosbaud was very mistrustful but Barraud convinced him to audition me. I think he was happy with the result as he later asked me to sing Erwartung again with him at the Südwestfunk in Baden Baden.

Was that your first concert in France? No, I had given a concert with Capdevielle in the Salle Èrard. It was rebroadcast by the BBC (I don’t know why), and I had some offers. I went back to Athens, then returned to France where I gave another concert with Capdevielle. I was then asked to do Oedipus Rex in London, I told myself it was a sign and I did not go back to Greece. I had five hundred francs in my pocket and was wondering where I could buy a steak or a book of metro tickets!

How was your meeting with Stravinsky? Oedipus Rex was given in the same concert in which I sang Erwartung, and Stravinsky was in the hall. After the concert he asked Barraud „but why didn’t you propose me this women to sing Jocaste?“ […] So when, in 1959, Stravinsky conducted Oedipus Rex in London with Cocteau as reciter, he naturally asked me to do Jocaste. But I don’t like the record which was made from the concert, especially my part.

From that time, your career snowballed? Yes, I went all over the world: I sang Mahler with Krips, with Barbirolli – several times. I have sung under Monteux and Walter Goehr with whom I sang Orfeo for the BBC with Bernac as my partner. Even at the time it was the original version with old instruments. And then, every time a first performance came up, people would say „Kolassi is a good sightreader – ask her.“

From that time, your career snowballed? Yes, I went all over the world: I sang Mahler with Krips, with Barbirolli – several times. I have sung under Monteux and Walter Goehr with whom I sang Orfeo for the BBC with Bernac as my partner. Even at the time it was the original version with old instruments. And then, every time a first performance came up, people would say „Kolassi is a good sightreader – ask her.“

That is how you came to take part in the French première of Wozzeck? That was with Horenstein, but I had the second role. He was a great conductor. I also sang Shéhérazade with him and Berg’s Altenberglieder. In this connection he told me (I don’t know if it is true or not) that in fact, it was the world premiere of the Altenberglieder, because when it had been given in Vienna, there had been such an uproar that they didn’t get beyond the second song. Berg’s wife, who knew Horenstein, gave him the manuscript. So, according to him, we were the first performers of the work.

Irma Kolassi: mit Pierre Monteux/kolassi/INA

You currently (1985) teaching in Troyes and Paris. What are the problems you come up against? One thing very much astonishes me. When I came to France in 1949 I was able to hear a whole host of excellent singers: Janine Micheau, Gerard Souzay, HéléneBouvier etc. I didn’t have the feeling of a void that I have now. I think it is for a very simple reason: there are no good singing teachers around! When I hear certain pupils that have been sent to me, I am stupefied by their lack of technique, by errors in tessitura. Some sopranos think they are altos, and there are tenors who in fact are little baritones who have a job to get up to G. I won’t speak of their musicality or total lack of legato. To be sure there is this singing school at Paris Opera, but I don’t see anything coming from it! I myself teach at the European conservatory which has achieved recognition, but young people who want to follow a career don’t come to it. Hans Hotter should be invited to come to the Conservatory to teach the at the European conservatory which has achieved recognition, but young people who want to follow a career don’t come to it. Hans Hotter should be invited to come to the Conservatory to teach the Lied and some Italians to teach technique. I think that singing teachers are not always where they should be. (compiled by Pierre Léon – 1985 for Libération, Frankreich); Interview appears by courtesy of Irma Kolassi/HfG/Redaktion GH. Die mit INA gekennzeichneten Fotos sind der CD Irma Kolassi bei INA Memoire Vive entnommen (IMV012)

Die zweite Veröffentlichung – von Jean-Joseph

Die zweite Veröffentlichung – von Jean-Joseph

Zur Hebung der Textverständlichkeit bedient sich Brian insgesamt einer recht

Zur Hebung der Textverständlichkeit bedient sich Brian insgesamt einer recht

Als Quellen dienten Reininghaus (einer der renommiertesten Musik-Journalisten Deutschlands) zahlreiche eigene Rundfunkbeiträge sowie Zeitungs- und Zeitschriften-Texte, die der Autor zu einzelnen Arbeiten und Aspekten des Schaffens von Rihm in vier Jahrzehnten veröffentlichte. Eigene Begegnungen und Erfahrungen mit Person und Werk werden in Erinnerung gerufen, auch aus den Briefen Rihms wird zitiert. In erster Linie geht es Reininghaus darum,

Als Quellen dienten Reininghaus (einer der renommiertesten Musik-Journalisten Deutschlands) zahlreiche eigene Rundfunkbeiträge sowie Zeitungs- und Zeitschriften-Texte, die der Autor zu einzelnen Arbeiten und Aspekten des Schaffens von Rihm in vier Jahrzehnten veröffentlichte. Eigene Begegnungen und Erfahrungen mit Person und Werk werden in Erinnerung gerufen, auch aus den Briefen Rihms wird zitiert. In erster Linie geht es Reininghaus darum,

Daniel-François-Esprit Auber

Daniel-François-Esprit Auber Dirigent

Dirigent  Die sehr durchwachsene Kritiken zu ersten

Die sehr durchwachsene Kritiken zu ersten

Pauvre France

Pauvre France

Nach diesen schrecklichen Proben tröstete die Premiere Gounod nicht mehr.

Nach diesen schrecklichen Proben tröstete die Premiere Gounod nicht mehr.

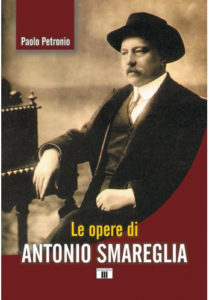

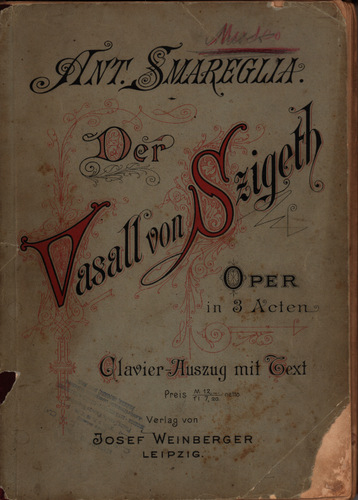

Als Produkt deutscher, slawischer und italienischer Einflüsse ist Smareglia ein durch und durch mitteleuropäischer Komponist und doch ein sehr eigenständiger Mann, ein perfektes Beispiel für die Musik der Region Triest-Istrien. Es ist verlockend, ihn als einen der „nationalen Komponisten“ zu sehen, die im Europa des 19. und frühen 20. Jahrhunderts eine Blütezeit erlebten. Seine Heimat Julisch Venetien war jedoch nie eine Nation als solche und von denjenigen Mächten erbittert umkämpft, die Österreich-Ungarn mit ihrem Dogma des Entweder-oder nachfolgten. Und Smareglia stand sowieso immer auf beiden Seiten. Tatsächlich waren seine Opern das Fundament einer wahrhaft authentischen Triester Musikschule mit so hervorragenden Komponisten wie Eugenio Visnoviz, Gastone de Zuccoli, Michele Eulambio, Cesare Nordio, Antonio Illersberg, Victor de Sabata, Mario Bugamelli, Guilio Viozzi und Fabio Vidali. Alle sind sie zu Unrecht in Vergessenheit geraten, nur weil sie auf der falschen Seite der Geschichte standen.

Als Produkt deutscher, slawischer und italienischer Einflüsse ist Smareglia ein durch und durch mitteleuropäischer Komponist und doch ein sehr eigenständiger Mann, ein perfektes Beispiel für die Musik der Region Triest-Istrien. Es ist verlockend, ihn als einen der „nationalen Komponisten“ zu sehen, die im Europa des 19. und frühen 20. Jahrhunderts eine Blütezeit erlebten. Seine Heimat Julisch Venetien war jedoch nie eine Nation als solche und von denjenigen Mächten erbittert umkämpft, die Österreich-Ungarn mit ihrem Dogma des Entweder-oder nachfolgten. Und Smareglia stand sowieso immer auf beiden Seiten. Tatsächlich waren seine Opern das Fundament einer wahrhaft authentischen Triester Musikschule mit so hervorragenden Komponisten wie Eugenio Visnoviz, Gastone de Zuccoli, Michele Eulambio, Cesare Nordio, Antonio Illersberg, Victor de Sabata, Mario Bugamelli, Guilio Viozzi und Fabio Vidali. Alle sind sie zu Unrecht in Vergessenheit geraten, nur weil sie auf der falschen Seite der Geschichte standen. Die

Die