.

„Verdienstvoll“ ist das Wort, dass dem Opernfan bei dem hochspannenden Programm von Opera Rara einfällt. Immer wieder hat sich die englische Firma um die Lücken (weitgehend) im Kanon des Belcanto gekümmert und seit rund 30 Jahren viele, viele Opern aus dieser Epoche zum Leben erweckt, deren Titel nur die erbitterten Sammler kannten, oft nicht einmal diese. Deshalb muss man die Firma immer wieder hervorheben und loben ob ihrer vielfältigen Initiativen.

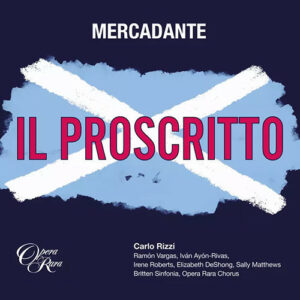

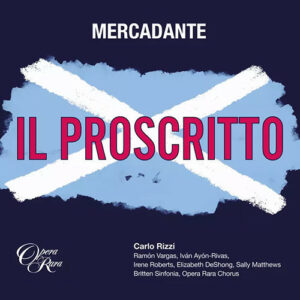

So auch nun, wenn nach dem erfolgreichen Konzert von Saverio Mercadantes Oper Il proscritto 2022 in London diese Oper mit schönem Booklet und einem wie stets hochinformativen Aufsatz des eminenten Musikwissenschaftler Roger Parker auf 2 CDs herausgekommen ist. Nachstehend erst einmal ein Auszug aus der Einleitung zur Oper von Roger Parker aus dem umfangreichen Booklet zur CD-Ausgabe, dann der dertailfreudige Konzerteindruck von Alan Jackson, Schatzmeister der ehrwürdigen Londoner Donizetti-Gesellschaft und danach eine kurze Einschätzung der Aufnahme selbst. G. H.

.

.

Roger Parker: Saverio Mercadante (1795-1870), der erfolgreichste italienische Opernkomponist des 19. Jahrhunderts außerhalb der „großen Vier“ (Rossini, Donizetti, Bellini und Verdi) (Rossini, Donizetti, Bellini und Verdi), hatte eine wechselvolle Karriere. Unehelich geboren (sein adeliger Vater und seine Hausangestellte als Mutter hätten selbst eine Opernhandlung bevölkern können), gelang es ihm, eine Ausbildung am Konservatorium von Neapel zu erhalten und um 1820 schlug er eine Opernkarriere ein, zwangsläufig als Nachfolger und Nachahmer Rossinis. Sein größter früher Erfolg war die komische Oper Elisa e Claudio, deren Triumph an der Mailänder Scala 1821 zu zahlreichen neuen Aufträgen führte. Der internationale Erfolg schien schien gesichert, als der neapolitanische Impresario Domenico Barbaja ihn für eine Saison am Wiener Kärtnerthortheater engagierte 1824. Aber das ging schief (die von Rossini besessenen Wiener waren noch nicht bereit, einen italienischen Nachfolger in Erwägung zu ziehen), und als Mercadante nach Neapel zurückkehrte, war er bereits wieder auf dem Weg nach Italien.

Roger Parker: Saverio Mercadante (1795-1870), der erfolgreichste italienische Opernkomponist des 19. Jahrhunderts außerhalb der „großen Vier“ (Rossini, Donizetti, Bellini und Verdi) (Rossini, Donizetti, Bellini und Verdi), hatte eine wechselvolle Karriere. Unehelich geboren (sein adeliger Vater und seine Hausangestellte als Mutter hätten selbst eine Opernhandlung bevölkern können), gelang es ihm, eine Ausbildung am Konservatorium von Neapel zu erhalten und um 1820 schlug er eine Opernkarriere ein, zwangsläufig als Nachfolger und Nachahmer Rossinis. Sein größter früher Erfolg war die komische Oper Elisa e Claudio, deren Triumph an der Mailänder Scala 1821 zu zahlreichen neuen Aufträgen führte. Der internationale Erfolg schien schien gesichert, als der neapolitanische Impresario Domenico Barbaja ihn für eine Saison am Wiener Kärtnerthortheater engagierte 1824. Aber das ging schief (die von Rossini besessenen Wiener waren noch nicht bereit, einen italienischen Nachfolger in Erwägung zu ziehen), und als Mercadante nach Neapel zurückkehrte, war er bereits wieder auf dem Weg nach Italien.

Saverio Mercandate / Wikipedia/ Gemälde von Cefaly/ Wiki

Als Mercadante nach Neapel zurückkehrte, hatte sich dort ein rivalisierender Komponist, Giovanni Pacini, etabliert. Und so ging die Achterbahn weiter. Erfolgreiche Aufenthalte auf der iberischen Halbinsel erhöhten seinen Einsatz erneut, und 1833 wurde er zum Maestro di cappella am Dom von Novara ernannt, eine Position, die zwar eindeutig die Produktion von religiöser Musik erforderte, die ihm aber auch die Möglichkeit gab, regelmäßig zu verreisen, um seine seine Opernkarriere fortzusetzen. Ein weiterer Wendepunkt war das Jahr 1836: Rossini, inzwischen im Ruhestand und die „éminence grise“ am

Théâtre Italien in Paris, arrangierte für ihn eine Uraufführung in diesem prestigeträchtigen Theater (wie schon Bellini und Donizetti im Jahr zuvor). Aber die Wirkung der von ihm produzierten Oper I briganti war nur bescheiden.

1840, an einem anderen Wendepunkt, wurde Mercadante zum Direktor des Konservatoriums von Neapel ernannt (eine Position, für die sich Donizetti lange eingesetzt hatte). für die sich Donizetti seit langem eingesetzt hatte) und begann, sich verstärkt pädagogischen Aufgaben und der Komposition von Instrumentalmusik zu widmen. Er spielte mit dem Gedanken, die Opernkomposition ganz aufzugeben, kehrte aber schließlich zum Komponieren für die Bühne zurück, wenn auch in einem viel langsameren Tempo. Il proscritto, das am 4. Januar 1842 im Teatro San Carlo in Neapel uraufgeführt wurde, war die erste Oper, die in dieser neuen Phase des von Mercadantes Leben und wurde deshalb mit Spannung erwartet. Sie war vielversprechend, nicht zuletzt wegen des schönen Libretto von Salvadore Cammarano, das (wie im vorangegangenen Aufsatz besprochen) auf einem neueren französischen Melodram mit dem Titel Le Proscrit basiert, das von Soulié und Dehay geschrieben und 1839 in Paris uraufgeführt wurde.

Mercadante: „Il proscritto“: Elisabetta Buccini und Antonietta Ranieri Marini, Malvina und Odoardo der Uraufführung 1842/ Opera Rara

Im Mittelpunkt des Dramas steht eine klassische Dreiecksbeziehung, die sich – bei Soulié und Dehay – in die napoleonische Zeit verlegt, spielt es im „exotischen“ Schottland zur Zeit von Oliver Cromwell. Herrschaft von Oliver Cromwell. Die gequälte Heldin Malvina ist zwischen zwei politischen Gegnern hin- und hergerissen: Giorgio, ihr erster Ehemann und leidenschaftlicher Royalist, wird auf See totgeglaubt; Arturo, ihr Verlobter, ist – natürlich – ein überzeugter Cromwellianer. Der vierte Hauptdarsteller ist eine sogenannte „Hosenrolle“, Malvinas jüngerer Bruder Odoardo. Die für die Verkörperung dieser gegensätzlichen Charaktere ausgewählten Darsteller war in der Tat erstklassig. Die Malvina wurde von der Mezzosopranistin Antonietta Ranieri Marini gesungen, die in den Jahren zuvor die weibliche Hauptrolle in Verdis ersten beiden Opern, Oberto, conte di San Bonifacio und Un giorno di regno. Giorgio wurde von dem baritonalen Tenor Giovanni Basadonna gesungen, der einige Jahre zuvor die Titelrolle in Donizettis Roberto Devereux verkörpert hatte; Arturo war ein weiterer Tenor, Gaetano Fraschini, der damals am Anfang einer bedeutenden Karriere stand, die ihn zu einem imposanten tenore di forza werden ließ (er sang die Titelrolle in Verdis Stiffelio und war der erste Riccardo in Un ballo in maschera). Die vierte Hauptrolle sang Eloisa Buccini, eine Altistin der ersten Stunde, die in dieser Zeit an vielen bedeutenden Opernhäusern auftrat. (…)

Was ist von Il proscritto zu halten, wie es jetzt, nach fast 200 Jahren völliger Vergessenheit, auftaucht? Ein Punkt muss hervorgehoben werden. Die Tatsache, dass die Oper nach ihrer Uraufführung nicht wieder aufgenommen wurde, ist keineswegs ungewöhnlich und sollte nicht überbewertet werden. Dieses Schicksal ereilte schließlich die meisten dramatischen Werke im Italien des frühen 19. In einer Kulturwirtschaft in der (ähnlich wie heute im Kino) das größte Interesse stets neuen Schöpfungen galt, den eigens für den Anlass geschriebenen Werken, mussten viele mussten viele Opern verdrängt werden, um Platz für den ständigen Zustrom von Neuem zu schaffen. Auf der anderen Seite geht aus den Rezensionen und Berichten über die Reaktion des Publikums geht hervor, dass Mercadantes Idiom ungewöhnlich war und als etwas schwierig galt.

Mercadanrtes Oper „Il proscritto“: Giovanni Basadonna und Gaetano Fraschini, Giorgio und Arturo 1842/ Opera Rara

Das Schlimmste von allem, zu einer Zeit, als die große neapolitanische Opernschule offensichtlich im Niedergang begriffen war, wurde dem Komponisten vorgeworfen, mit dieser Oper seine Heimat zu verraten und zu versuchen, „nördlichen“ Einflüssen nachzueifern. Warum dieser Vorwurf gerade an Il proscritto angehängt wurde, bleibt ein Rätsel, aber wie dem auch sei, wir haben es hier mit eindeutig lokalen Belangen zu tun; die neapolitanischen Urteile von 1842 dürften uns 180 Jahre später kaum noch berühren, da uns die Geschichte all dessen, was sich seither auf dem Gebiet der Oper ereignet hat, noch in den Ohren klingt. Wir müssen versuchen, neu zu denken.

In diesem Zusammenhang ist es auffällig und paradox, dass Mercadante mit seiner neuen Oper zumindest in gewisser Hinsicht seine „Reform“-Agenda des vorangegangenen Jahrzehnts zurück. So sind zum Beispiel die Solonummern (vor allem die von Arturo und Giorgio im ersten Akt) sind voller lyrischer Inspiration, und obwohl sie in der Tat einige auffällige harmonische und orchestrale Ablenkungen aufweisen, dienen diese dazu die melodischen Ergüsse eher zu unterstützen als zu untergraben. Darüber hinaus hat die Oper, entgegen dem oben zitierten Manifest von Mercadante Oper ihren Anteil an überschwänglichen Cabalettas, beginnt mit einem markanten Krach der Banda und ist (wenn es die Stimmung erfordert) großzügig mit der großen Trommel und den Becken. Es stimmt aber auch, dass eine der größten Stärken der Partitur die Abfolge der Duette ist, und hier wird die „Reform“-Agenda deutlicher sichtbar.

Mercadante Oper „Il Proscritto“: Seite aus der ersten gedruckten Klavierfassung bei Ricordi/ Opera Rara

Es gäbe noch so viel mehr über diese bemerkenswerte Oper zu sagen. Darüber, wie die ungewöhnliche Mischung der führenden Sänger, die beiden sich bekriegenden Tenöre und die Konzentration auf die tieferen Lagen der Frauenstimme mit einer konsequenten Vorliebe für „dunkle“ Tonarten einhergeht (bis hin zu d-Moll im Finale des zweiten Akts). Was die schiere Kühnheit einiger harmonischer Exkursionen angeht: Achten Sie auf dezente harmonische Akzente in vielen Orchesterpassagen, in einem Fall sogar ein Verweilen auf dem Tristan-Akkord; oder die außerordentlich stimmungsvolle orchestrale Eröffnung des Duetts zwischen Malvina und Giorgio im zweiten Akt, die Giorgios unruhigen Schlaf illustriert. Über den den ständigen Erfindungsreichtum von Mercadantes „Brücken“-Passagen zwischen den lyrischen Abschnitten, die nie in Routine verfallen und oft ein unter solchen Umständen völlig ungewöhnliches Maß an musikalischer Originalität. Vielleicht vor allem die Art und Weise, wie die Musik auf die ungewöhnliche psychologische Komplexität der Hauptfiguren eingeht. Malvina, Giorgio und Arturo beginnen die Oper in einem Situationen, die man als klassisch melodramatisch bezeichnen könnte; aber in jedem Fall werden ihre Überzeugungen in Frage gestellt, was zu seltsamen Umkehrungen und schaffen Situationen, in denen sie eine psychologische Tiefe zeigen, die in dieser Opernperiode wirklich selten ist. Mercadante reagiert auf die Herausforderung dieser Komplexität, insbesondere durch seine Fähigkeit, lange Momente der freien Deklamation aufrechtzuerhalten Deklamation aufrechtzuerhalten, in denen die emotionalen Haltungen der Figuren im Fluss sind. Das Ergebnis ist eine Oper, die, obwohl sie fast unmittelbar nach ihrer Entstehung von der Bildfläche verschwunden ist, dennoch eine starke Wirkung auf das Publikum des 21. Jahrhunderts zu vermitteln und vielleicht sogar ein Umdenken in der historischen Landschaft zu bewirken, die so viel von unserem Standard-Opernrepertoire hervorgebracht hat. © Roger Parker, 2023 – Übersetzung: Ursula Wulfekamp/Opera Rara

.

.

Mercadantes Oper „Il proscritto“: Das Konzert 2022/ Foto Russell Duncan/ OR

Alan Jackson zum Konzert 2022: Als Opera Rara ihre konzertante Aufführung von Donizettis Les Martyrs kurz nach den Aufnahmesitzungen im Jahr 2014 vorstellte, gab es einen Moment, in dem das die konzertante Aufführung Feuer fing. Die erste Hälfte war schon beeindruckend, die Größe, Feierlichkeit und Ernsthaftigkeit von Donizettis Partitur wurde gut eingefangen. Dann, kurz nach der Pause, begann Michael Spyres seine Cabaletta „Oui, j’irai dans leurs temple“, und irgendwie wurde das Publikum stärker einbezogen als vorher. Als er die Cabaletta mit einem hohen E beendete, war die Atmosphäre elektrisierend, und wir Zuhörer brachen in frenetischen Beifall aus.

Etwas Ähnliches geschah 2023 im (Konzertsaal des) Barbican. Der erste Akt von Il proscritto enthält eine wunderschöne Kavatine für den zweiten Tenor, ein reizendes Duett für Mezzosopran und Alt und ein imposantes concertato, die alle großartig vorgetragen wurden. Gleich nach der Pause folgt ein Duett für die beiden Tenöre, und die Funken sprühen nur so. Nicht, dass es irgendwelche stratosphärischen Höhen gäbe (in der Tat liegt keiner der beiden Tenöre besonders hoch), aber ihre Konfrontation ergriff uns zutiefst, das Publikum explodierte und der Beifall nahm kein Ende. Und genau wie bei Les Martyrs wurde diese neue Intensität bis zum Ende des Abends beibehalten. Sie steigerte sich sogar noch, als die Altistin uns in ihrer Arie mit ihren weit ausholenden und extrem schnellen Koloraturen verblüffte.

Die Handlung von Il proscritto, die im Schottland des 17. Jahrhunderts mit seinen Spannungen zwischen Royalisten und Cromwells spielt, dreht sich um die Heldin Malvina. Ihr erster Ehemann Giorgio, ein Royalist, wird seit langem bei einem Schiffsunglück für tot gehalten. Ihre Familie will, dass sie Arturo, einen Cromwellianer, heiratet, und Malvina hat sich in Arturo verliebt, obwohl sie sich schuldig fühlt, wenn sie an ihren ersten Mann denkt. Da es sich um ein romantisches Melodrama handelt, ist Giorgio natürlich noch am Leben und taucht am Hochzeitstag von Malvina und Arturo auf. Die beiden Tenöre schwanken zwischen antagonistischer Rivalität und Verständnis für Malvinas Notlage; sie löst das Dilemma der Wahl, indem sie am Ende der Oper Gift nimmt. Der vierte Hauptdarsteller ist Odoardo, Malvinas Bruder, dessen dramatische Funktion darin besteht, Malvina zu trösten und zu beschützen. Das Libretto von Salvadore Cammarano setzt gekonnt eine Reihe von Duetten und großen Ensembles ein. Ungewöhnlich ist die Verteilung der Stimmlagen. Giorgio und Arturo sind beide Tenöre, Malvina ist ein Mezzosopran und Odoardo ist ein Alt, eine späte Blüte der Musico-Tradition. Die Duette von Malvina mit Giorgio und Arturo sind dramatisch und konfrontativ, ebenso wie das von Giorgio und Arturo. Malvinas Duett mit Odoardo steht in der Tradition des Ottocento mit Duetten für zwei Frauenstimmen – man denke an Anna Bolena, Norma, Il giuramento, Pia De’Tolomei.

Mercadantes Oper „Il proscritto“: Gruppenbild/ Foto Russell Duncan/ OR

Die Sänger, alle wirklich ausgezeichnet, waren Irene Roberts (berührend als Malvina), Elizabeth DeShong (sensationell in Odoardos großer Arie), Ramón Vargas und Iván Ayón-Rivas (ebenfalls sensationell in ihrem großen Duett als Giorgio bzw. Arturo). Kleinere Rollen, die sehr stark besetzt waren, wurden von Sally Matthews, Goderdzi Janelidze, Susanna Gaspar, Alessandro Fisher und Niall Anderson übernommen. Der Opera Rara Chor und die Britten Sinfonia waren beide großartig, und der wunderbare Dirigent war der künstlerische Leiter von Opera Rara, Carlo Rizzi. All dies zusammen machte den Abend zu einem großartigen Erlebnis. Dieser Aufführung gingen einwöchige Aufnahmesitzungen voraus, und ich freue mich schon auf die Veröffentlichung der CDs.

.

.

Und was ist mit der Oper selbst? Carlo Rizzi und Roger Parker (Repertoireberater von Opera Rara und Autor des Programmheftes des Abends) haben über die Freude geschrieben, die sie bei der Arbeit an der Partitur empfanden, nachdem sie das autographe Manuskript im Archiv des Konservatoriums von Neapel gefunden hatten. Sie verweisen auf den melodischen Erfindungsreichtum, die harmonischen Feinheiten und die reiche Instrumentation sowie auf Mercadantes Fähigkeit, große konzertante Sätze und Duette zu konstruieren, die die übliche Aufteilung in einzelne Sätze zugunsten psychologischer Einsichten und Wahrheiten verwischen. Einiges davon folgt den Reformen, die er fünf Jahre vor Il proscritto in seinem Manifest niederschrieb. Hier sagte er: Mit Il giuramento [habe ich] die Formen variiert, triviale Cabaletten abgeschafft, die crescendi verbannt; Prägnanz, weniger Wiederholungen, etwas Neues in den Kadenzen; die dramatische Seite gebührend berücksichtigt; die Orchestrierung reicher, ohne die Stimmen zu überschwemmen; lange Soli in den Ensemblenummern vermieden, da sie die anderen Stimmen zwangen, kalt daneben zu stehen, zum Nachteil der dramatischen Handlung; nicht viel große Trommel und Becken, und sehr wenig Banda [Bühnenbanda].

Man kann darüber diskutieren, wie sehr Mercadante sich in Il proscritto an dieses Credo hält. Ich werde darauf vertrauen, dass die Formen in den Duetten variiert werden – ich war zu sehr mit dem Fortgang des Dramas beschäftigt, um es an diesem Abend zu bemerken. Sicherlich gibt es noch viele cabalettas, aber ich gebe zu, dass ich cabalettas selten trivial finde! Prägnanz? Nicht in den großen Ensembles; darauf werde ich weiter unten zurückkommen. Es gibt reichlich große Trommeln und Becken. Was die Banda anbelangt, so wird die Oper mit einem Chor eröffnet, der mit riesigen und unerwarteten Banda-Unterbrechungen versehen ist, die noch deutlicher hervortreten, da die Musiker im Kreis und nicht außerhalb der Bühne positioniert sind: wenn schon nicht „Reform“, so doch auffallend und neuartig. Mercadantes Orchestrierung ist dichter und reichhaltiger als in mehr oder weniger zeitgenössischen Opern von Donizetti (was sie nicht per se besser macht) und viel dichter als in Bellinis Opern ein paar Jahre zuvor. Abgesehen von Odoardos Arie gibt es wenig oder gar keine fioritura in den Gesangslinien. Aber vielleicht spielt das alles keine Rolle. Ich habe die Musik geliebt und fand sie bei einmaligem Hören sehr beeindruckend; ich verließ den Saal mit einem Gefühl der Dankbarkeit gegenüber dem Team der Opera Rara und allen Musikern, die diese Wiederbelebung einer 180 Jahre lang ungehörten Oper möglich gemacht haben. Die nächste Etappe sollte eine Theateraufführung sein.

Mercadantes Oper „Il proscritto“: Ramon Vargas und Dirigent Carlo Rizzi/ Foto Russell Duncan/ OR

Aber hier habe ich zwei Vorbehalte. Der erste ist, dass ich trotz des melodischen Reichtums nicht finde, dass sie in meinem Gedächtnis haften bleibt, und ich verlasse den Saal (entweder in der Pause oder am Ende des Abends) gerne mit einer Melodie, die in meinem Kopf schwirrt, etwas, das immer beim ersten Hören einer Verdi-Oper passiert ist und fast immer bei Donizetti. Bei Mercadante war das nur bei Il giuramento (das Duett für Bianca und Elaisa gegen Ende der Oper – 2002 live in Wexford gehört) und Orazi e Curiazi (eine Phrase im concertato des 1. Aktes, wie sie auf der Opera Rara-Aufnahme zu hören ist – und letzteres ist ein (vielleicht unbeabsichtigter) Kopie von Rossinis La donna del lago! (Siehe meinen Artikel im Newsletter 140).

Mein zweiter Vorbehalt betrifft den schieren Umfang dieser wunderbaren konzertanten Sätze. Ich habe sie im Konzert nicht gemessen, aber sie schienen ähnlich lang zu sein wie der im Finale des 1. In der Opera Rara-Aufnahme dauert es über 8 Minuten. Vergleichen Sie dies mit dem concertato in Donizettis Lucia, dem berühmten Sextett, das weniger als 4 Minuten dauert. Ich fürchte, dass 8+ Minuten einfach zu lang sind, um die Bühnenhandlung aufrechtzuerhalten, während Donizetti die Balance zwischen Aktion und Reflexion genau richtig hinbekommt. Übrigens ist die Struktur beider Sätze im Grunde die gleiche: A1A2B1B2C1C2, gefolgt von einer Kadenz und einer coda (obwohl die coda vielleicht eine etwas zu große Bezeichnung für die beiden Akkorde ist, die das Lucia-Sextett beenden). Jeder Teil des Orazi-Stücks ist doppelt so lang wie sein Gegenstück in Lucia. Das macht es zu einem wunderbaren Hörerlebnis, ob im Konzertsaal oder zu Hause auf CD, aber ich habe meine Zweifel, ob es auf der Bühne dramaturgisch sinnvoll ist.

Zusammenfassend kann man sagen, dass es ein wunderbarer Abend war. Il proscritto reiht sich in eine lange Liste von Opera Rara-Wiederentdeckungen ein und schien mir schon beim ersten Hören ein vollwertiges Beispiel dafür zu sein, was Opera Rara ausmacht. Ich freue mich sehr auf die CD-Veröffentlichung und darauf, die Oper besser kennen zu lernen. Und ich freue mich darauf, den Tristan-Akkord zu entdecken, den Roger Parker uns verspricht, auch wenn ich ihn an diesem Abend verpasst habe. Alan Jackson/ Übersetzung G. H.

.

.

Mercadantes Oper „Il proscritto“: der französische Dramatiker Fréderic Soulier (1800 – 1847)/ Opera Rara

Alas, nun ist hinterlässt ja ein Konzert als einmaliges und emotional befeuertes Hör-Erlebnis einen ganz anderen Eindruck als das wiederholte Abhören einer Studio-CD im eigenen Wohnzimmer mit Lautsprechern, Gardienen und Topfblumen. Es gibt einen akustisch exzellenten privaten Mitschnitt der oben erwähnten Aufführung aus dem Londoner Barbican von 2022, der Alan Jacksons Begeisterung nachvollziehen lässt, weil ganz offensichtlich der Abend alle Beteiligten zu großem, absolut nachvollziebarem Engagement geführt hat. Ich hab ihn oft und mit viel Vergnügen abgehört. Sowohl Carlo Rizzi mit superben, flotten Tempi und einer gut aufgefächerten Dynamik wie auch die Sänger zeigen sich in Bestform. Die Saal-Akustik tut neben der ganz offensichtlichen Begeisterung der Zuhörer das Ihre zu einem rasanten Erlebnis, das auch den Hörer enthusiasmiert mit dem Fuß wippen lässt.

Alas, würde der Engländer sagen, live ist eben nicht Studio. Nun – kalt aufgenommen und sicher auch dem Regiment des Tonmeisters/ Produzenten unterworfen – wirkt die neue Aufnahme auf mich eher unbelebt, weniger spontan, vielleicht in einzelnen takes zu oft zur gewünschten Perfektion wiederholt, wie das bei Studioaufnahmen leider üblich ist, wo der letzte Ton bis zur Erschöpfung wiederholt wird, bis er „sitzt“ – auf Kosten von Spontanität und Ausdruck. Wie bei jpc (die auch keine Live-Mitschnitte präferieren) ist dies eine No-public-Studioeinspielung der getragenen, etwas rumsigen Tempi, die die Defizite der Sänger greller beleuchtet als sie in einem schmissigen Konzert auffallen, wo das mitreißende Engagement des Moments über weniger Perfektes hinwegträgt (Nicolais Rückkehr des Verdammten aus Chemnitz oder Meyerbeers Vasco da Gama bei jpc sind hier die besten Beispiele, wo die Live-Konzerte viel überzeugender waren als die „kalten“ Aufnahmen zwischen den Aufführungen im leeren Saal).

Mercadantes Oper „Il proscritto“: Der Librettist Salvatore Cammarano (1801 – 1852/ Opera Rara

Das betrifft vor allen den Tenor, dessen Mittel doch viel fortgeschrittener sind als erinnert, und die Mikros im Studio tun ihm (bei recht steifer Höhe) absolut keinen Gefallen. Auch Irene Roberts „(berührend als Malvina)“ und Elizabeth DeShong „(sensationell in Odoardos großer Arie)“ unterscheiden sich im dunklen Timbre für mich zu wenig, um sie ohne Libretto in der Hand auseinander zu halten (zumal die Handlung auch gelinde gesagt etwas verwirrend ist). Irene Robert ist mir viel zu unitalienisch-gauming, zu unruhig im Ton und beide zu wenig dem Wort verpflichtet. Für Miss DeShong gilt nämliches. Auch wurden meine alten Vorurteilen gegen Sally Mathews auf dieser Einspielung nicht widerlegt: gaumig-quallig. Allerdings schlägt sich Iván Ayón-Rivas als Giorgio recht tapfer und bringt eine solide dunkle Note ins Geschehen bringt. Aber die Besetzung bis auf Vargas und Ayón-Rivas ist mir zu cis-alpin, zu insular, zu blutarm, zu wenig Neapel oder Palermo. Das ist natürlich Geschmackssache und für mich oft bei den Besetzungen von Opera Rara zu bemängeln. Bei allem Maulen ist dies dennoch eine außerordentlich lobenswerte Ergänzung zum immer umfangreicher werdenden Katalog der Mercadante-Opern. Und man muss schon deshalb wieder einmal Opera Rara für die Initiative selbst und die wie stets tolle Ausstattung des CD-Klappmanns (ganz ökologisch keine dicke Box mehr) loben. Ecco. G. H.

.

.

Die Handlung: Die Oper spielt in der Mitte des 17. Jahrhunderts, während der Herrschaft Oliver Cromwells, in einem Schloss in der Nähe von Edinburgh sowie dessen Umgebung. Einige Zeit vor Beginn der Handlung hatte Malvina Douglas den für die Sache der Royalisten einstehenden Giorgio Argyll geheiratet, der jedoch in einen Schiffbruch geriet und totgeglaubt ist. Malvinas Mutter Anna sowie deren

Sohn aus einer früheren Ehe, Guglielmo Ruthven (ein Unterstützer Cromwells), drängen sie nun, Arturo Murray zu ehelichen (der ebenfalls auf der Seite Cromwells steht). Die Handlung beginnt am Tag von Malvinas und Arturos geplanter Hochzeit.

Zu Mercadantes „Proscritto“: Oliver Cromwell, Gemälde von Samuel Cooper 1656/ Wikipedia

1. Akt Festlich erleuchtete Gärten. Auf einer Seite führt eine prächtige Treppe zum Schloss hinauf, vor dem eine Bühne aufgebaut ist; darauf hat ein Orchester Platz genommen. Im Hintergrund liegt ein See, man sieht zahlreiche Boote, aus denen Damen, Ritter und Verwandte der Familie Murray steigen. Die Familie Ruthven begibt sich vom Schloss herab, um die Gäste feierlich willkommen zu heißen. Osvaldo gehört zu den Wachposten, die die Szene umgeben. Die versammelte Menge feiert die Hochzeit, die Malvina und Arturo gleich begehen werden (Chor: „D’amistàle soavi catene“). Guglielmo drängt Osvaldo jedoch zu Wachsamkeit, da in der Umgebung royalistische Rebellen entdeckt wurden. Arturo tritt auf und besingt seine Liebe zu Malvina (Cavatine: „Son del tuo volto immagine“). Ein großer Raum in den Gemächern Malvinas. Rechterhand eine Tür, die zu den inneren Räumen führt, auf der anderen Seite ein Eingang, der auf einen Korridor hinausgeht.

Die Szene beginnt mit einem Gespräch zwischen Clara, einer einstigen Bediensteten Giorgios und jetzigen Zofe Malvinas, und Odoardo, Malvinas jüngerem Bruder, der zu ihrer bevorstehenden Hochzeit aus London herbeigeeilt ist. Malvina tritt ein und schildert Odoardo den Schiffbruch, bei dem Giorgio ums Leben gekommen ist. Dann berichtet sie ihm von den Plänen ihrer Mutter und Guglielmos, sie mit dem

Cromwell-Unterstützer Arturo zu verheiraten. Zunächst habe sie ob dieses Ansinnens Gift nehmen wollen, doch im Laufe mehrerer Begegnungen mit Arturo sei zwischen ihnen ein Gefühl von Liebe entstanden. Allerdings wird Malvina beim Gedanken an ihren früheren Mann von Schuldgefühlen gequält. Odoardo versucht, sie zu trösten (Duett: „Il mar che freme“). Frauen kommen hinzu und führen Malvina zu ihrer Hochzeit. Giorgio trifft ein, Osvaldo begrüßt ihn. Giorgio bittet, mit Clara sprechen zu dürfen, weigert sich aber, seinen Namen zunennen. Osvaldos Verdacht ist geweckt, er geht davon. Giorgio ist voll Vorfreude auf das Wiedersehen mit seiner geliebten Malvina (Romanze: „L’aura ch’io spiro“), er ist überzeugt, dass ihn nach allem, was er durchgemacht hat, keiner der Gäste erkennen wird. Malvina kommt nach der Hochzeitszeremonie hinzu. Vor Entsetzen, so unvermittelt Giorgio gegenüberzustehen, schreit sie auf,

doch dann hört sie sich nähernde Schritte und bringt ihn, um seine Sicherheit fürchtend, in ihre Gemächer. Die Hochzeitsgesellschaft kommt, Osvaldo erzählt Guglielmo im Flüsterton, dass sich der unbekannte Gast wohl in Malvinas Räumen aufhalten müsse. Malvina will ihre offensichtliche Erregung leugnen, sinkt aber halb ohnmächtig in die Arme der sie umgebenden Frauen. Alle auf der Bühne Versammelten schildern ihre widerstreitenden Gefühle – Verzweiflung (Malvina), Bestürzung (Odoardo, Arturo), Verdacht (Guglielmo, Osvaldo) und Sorge (Anna, Clara) (Concertato: „Omai l’arcan terribile“). Guglielmo und Osvaldo beauftragen Bewaffnete, Malvinas Räume zu durchsuchen, doch Odoardo stellt sich schützend vor die Tür. Schwerter werden gezogen, da erscheint unvermittelt Giorgio. Er gibt seine Identität nicht preis, sagt aber, die Witwe Giorgio Argylls könne die Wahrheit über ihn offenbaren. Guglielmo befiehlt, den Fremden festzunehmen, wogegen Giorgio sich zunächst wehrt, doch dann händigt er Odoardo sein Schwert aus und fordert seine Widersacher auf, ihn zu töten und seinen Kopf vor das Brautpaar zu legen. Der Akt endet in allgemeinem Durcheinander („Il cor ne avvampa“).

Zu Mercadantes Oper „Il proscritto“: Titelblat zum Drama in 5 Akten, „Le proscrit“ von Fréderic Soulié und Thimothée Dehay/ Opera Rara

2. Akt Später am selben Tag. Ein Raum in den Gemächern, die Arturo überlassen wurden; er sitzt an einem Tisch, auf dem ein Schriftstück liegt. Osvaldo sagt Arturo, dass Guglielmo nach Edinburgh aufgebrochen sei, er wolle eine Truppe zusammenstellen, die den Fremden dorthin bringen solle. Als Osvaldo gegangen ist, liest Arturo einen Brief, den er von Malvina erhalten hat. Sie bittet ihn, dem Fremden zu helfen, der ein Freund ihres verstorbenen Ehemannes sei. Giorgio wird hereingebracht, und als sie allein sind, bietet Arturo ihm an, ihn freizulassen. Das aber weist Giorgio wütend von sich und offenbart zugleich, dass Malvina ihn früher geliebt habe. Damit bricht ein offener Konflikt zwischen den beiden Männern auf (Duett: „Ah! perché rovente acciaro“). Arturo verspricht Giorgio, ihm ein Schwert zu geben, damit sie bei Tagesanbruch ein Duell auf den Tod führen können. Mächtige Klippen, die zum Teil über das Meer hinausragen. Es ist Nacht, der Mond ist von Wolken bedeckt. Aus einer Höhle, deren Eingang hinter Dickicht verborgen liegt, treten Männer ins Freie, sie sind in Umhänge gehüllt: Dies sind die Verbannten, Giorgios Gefährten.Die Männer beschwören die dunkle Nacht und ihr Wanderdasein (Chor: „Ha steso la notte“). In der Ferne hören sie Dudelsäcke spielen, die stetig näherkommen. Odoardo trifft ein und sagt, dass er ihnen helfen könne, Giorgio zu retten. Zum Beweis seiner Vertrauenswürdigkeit berichtet er ihnen, dass Giorgio seinem und Malvinas Vater zu Hilfe gekommen sei, ihn vor den Henkern des Königs gerettet und um dessen Leben gefleht habe (Arie: „Ahi! del giorno sanguinoso“). Die Verbannten billigen Odoardos Rettungsplan und brechen zum Schloss auf. Im Inneren eines Turms. Rückwärts ein Balkon, seitlich eine Tür. Giorgio schläft, er träumt unruhig von Malvina, als sie und Odoardo hinzukommen. Odoardo wirft eine Strickleiter vom Balkon hinunter, sagt Malvina warnend, dass bald der Morgen graut, und geht davon. Giorgio erwacht, und Malvina teilt ihm mit, dass seine Gefährten auf ihn warten. In einem leidenschaftlichen Duett („Stretto agli avanzi fragili“) schildert Giorgio seine Verzweiflung nach dem Schiffbruch und seinen Schmerz, sie jetzt zu sehen. Als sie ihm jedoch sagt, dass sie mit ihm fliehen werde, bittet er sie, bei ihrem jetzigen Gemahl zu bleiben, anstatt mit ihm das Leben eines Vagabunden zu führen. Sie weigert sich und tritt auf den Balkon, und in dem Moment treffen Arturo und Guglielmo mit ihrem Gefolge ein. Arturo wirft seiner Braut Verrat vor, doch Giorgio verteidigt ihre Ehre und sagt, sie habe mit ihrem Gemahl fliehen wollen. Diese Offenbarung seiner Identität führt zu einem weiteren großartigen Ensemble (Concertato: „Tutta in lui piombò del fato“). Dann händigt ein Offizier Arturo einen Brief von Cromwell aus, der ihm das Verhör des Gefangenen überträgt und, sofern dieser schuldig sei, auch dessen Hinrichtung. Malvina, Odoardo und der Chor flehen Arturo an, Gnade walten zu lassen, doch sowohl er als auch Giorgio stehen sich unverändert feindlich gegenüber.

Zu Mercadantes „Proscritto“: The Battle of Naseby 1645, die entscheidende Schlacht zwischen Royalisten und Cromwellianern, Gemälde von Charles Landseer (1799 – 1879)/ Wikipedia

3. Akt Früh am nächsten Tag. Ein großer Raum neben dem Turm, hinten eine Tür. Giorgio sitzt, Malvina steht in großer Erregung in der Nähe der Türschwelle. Jenseits davon patrouillieren zwei Wachposten. Giorgio und Malvina warten auf Arturos Entscheidung. Giorgio wünscht sich den Tod, doch Malvina nimmt ihm das Versprechen ab, dass er sich zu leben entscheidet, wenn sie ihm zeigen kann, dass seine Befürchtungen wegen ihrer Zukunft mit Arturo unbegründet sind. Odoardo tritt ein und sagt, dass Arturo nach Giorgio geschickt habe. Giorgio geht mit Odoardo ab. Allein zurückgelassen, beschließt Malvina, dass sie sich töten muss, wird aber von Arturo unterbrochen, der ihr sagt, es stünde ihr frei, mit Giorgio fortzugehen. Malvina lehnt das Angebot ab und gesteht schließlich, dass sie Arturo trotz Giorgios Rückkehr nach wie vor liebe. Arturo ist überglücklich, doch Malvina sagt ihm ernst, nur im Himmel könnten sie vereint sein (Duett: „Vanne dunque“).Malvina tritt ab, und Giorgio stürmt herein, er hat den letzten Teil von Malvinas Gespräch mit Arturo gehört. Wieder fordert er seinen Rivalen heraus, der ihn zu beschwichtigen versucht, sich aber schließlich doch zu einem Duell bis auf den Tod aufstacheln lässt. Gerade wollen sie aufbrechen, als Malvina leichenblass hereintaumelt. Sie sagt, sie habe Gift genommen, und fleht beide an, ihre Versprechen ihr, Malvina, gegenüber zu erfüllen. Als sie zu Boden sinkt, eilt Giorgio zu ihr und bedeutet Arturo zu gehen. Seine letzten Worte lauten: „Spenta o viva è mia tuttor!“ (Ob tot oder lebendig, sie ist auf ewig mein!). © Roger Parker, 2023 – Übersetzung: Ursula Wulfekamp/Opera Rara

.

.

Saverio Merrcadante: Il proscritto; Melodramma tragico in three acts, Libretto by Salvadore Cammarano, Premiered on 4 January 1842, Teatro San Carlo, Naples; Carlo Rizzi dirigiert die Britten Sinfonia und den Opera Rara Chorus; Ramón Vargas Giorgio Argyll, Iván Ayón-Rivas Arturo Murray, Irene Roberts Malvina Douglas, Elizabeth DeShong Odoardo Douglas Sally Matthews Anna Ruthven, Goderdzi Janelidze Guglielmo Ruthven, Susana Gaspar Clara, Alessandro Fisher Osvaldo, Niall Anderson An official of Cromwell; Recorded in studio conditions at Henry Wood Hall, June 2022, Opera Rara, 2 CD ORC62;

Dank vor allem an Roger Parker für seine großzügige Genehmigung, Teile seines Artikels und die Inhaltsangabe aus dem Booklet der neuen Aufnahme in unserer Übersetzung zu übernehmen; Dank auch an Alan Jackson, seine auf der website der Londoner Donizetti Gesellschaft veröffentlichte Kritik des Konzertes 2022 in ebenfalls unserer Übersetzung übernehmen zu dürfen. Foto oben: Tyrone Power und Maureen O´Hara in „The black swan“/ Henry King 1957/ Die bisherigen Beträge in unserer Serie „Die vergessene Oper“ finden Sie hier.

Erzählen Sie mir etwas über die Vorgeschichte dieses Projektes

Erzählen Sie mir etwas über die Vorgeschichte dieses Projektes

Roger Parker:

Roger Parker:

Im Wald: Götz allein.

Im Wald: Götz allein.

Alle, die nun

Alle, die nun