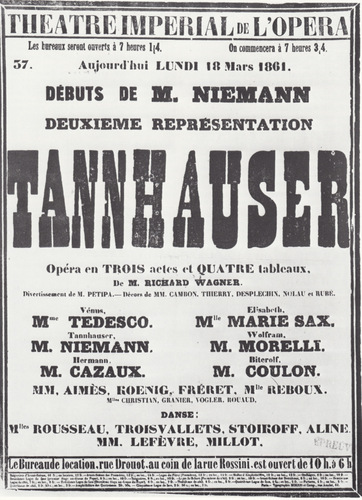

Allgemeine Aufregung bei Wagnerianern und Freunden der französischen Oper: die Opéra de Monte-Carlo gab im Februar 2017 Wagners Pariser Tannhäuser (eigentlich, wie auf dem Poster der Pariser Aufführung 1861 zu lesen: Tannhauser)! Szenisch in der Inszenierung von Jean-Louis Grinda und unter der musikalischen Leitung von Nathalie Stutzmann!!! Dazu sangen José Cura die Titelpartie (Foto oben/ Teaser von der Ankündigung der Oper auf der website des Opernhauses) und der wunderbare Barition Jean-Francois Lapointe den Wolfram …. (dazu die Aufführungskritik nachstehend).

Dies ist der erste tout-francais Tannhäuser zumindest der Nachkriegszeit sein (wenngleich bis dahin es gelegentliche Aufführungen in Französisch im Nachbarland gab, sicher nicht in der originalen Pariser Version, aber das ist eine andere Geschichte, Monte-Carlo hatte ihn zuletzt 1931), sind doch die beiden „Pariser Fassungen“ (eigentlich die Wiener Fassungen) auf CD (Solti/ Decca und Sinopoli/ DG) wie auch die maßstäblichen „Pariser“ Auszüge von 1930 aus Bayreuth bei Naxos vor allem in rückübersetzter deutscher Sprache.

.

Aus diesem Anlass baten wir den Wagner-Fachmann par excellence, Peter P. Pachl, uns einen Beitrag zum Tannhäuser in Paris zu schreiben: Was ist dran an der französischen Fassung? Eine Kritik der Aufführung am 22. Februar 2017 – sehr poetisch vom Hausherrn Grinda umgesetzt – findet sich nachstehend. Dank an Madame Manglou vom Opernhaus! Die Aufführung findet sich in exzellentem Sound bei youtube.G. H.

.

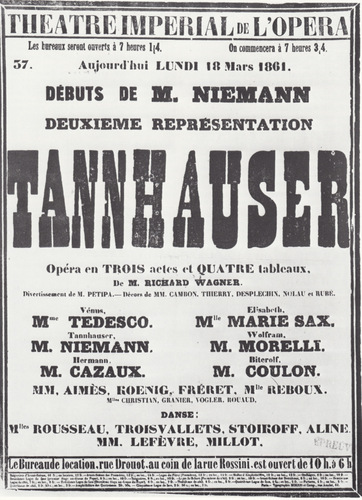

„Tannhauser“ 1861: Plakat zur zweiten Aufführung in der Salle Pelletier Paris/ Foto in „Wagner et la France“, Paris 1984/Wiki

Zur Fassung von 1861 nun Peter P. Pachl: Bei seinem Wagner-Festival im Sommer 2011 in Erl hatte Gustav Kuhn Wagners „Tannhäuser“ in der Fassung letzter Hand gewählt, wie sie in Bayreuth seit der Inszenierung durch Siegfried Wagner (im Jahr 1930, wiederaufgenommen 1931) nicht mehr gespielt worden ist. Die im Volksmund „Pariser Fassung“ genannte Version basiert auf Wagners französischer Umarbeitung des Jahres 1861, weist aber – außer Wagners Rückübersetzung in die deutsche Sprache – noch zahlreiche weitere Veränderungen gegenüber Paris auf, insbesondere den nahtlosen Übergang der Ouvertüre in das Bacchanal. Korrekt ist es die Wiener Fassung (1875) von Wagners „Tannhäuser“ WWV 70.

Den Antagonismus der Welten von Venusberg und Wartburg, Sinnlichkeit und Konvention, hat Wagner hier noch weiter zugespitzt, indem er in allen drei Akten nur die Passagen rund um Venus, inklusive Tannhäusers Gedanken, musikalisch neu gefasst hat. Venus ist nun eine leidende Göttin, mit deutlichen, auch musikalischen Parallelen zu Kundry. Und die Musik der in ihrem Umfang mehr als verdoppelten Venusberg-Szene gehört zum Raffiniertesten, was Wagner je komponiert hat. Gerade ohne diese neuen Teile der Partitur des „Tannhauser“ sind „Samson et Dalila“ und „Pelléas et Mélisande“ nicht denkbar.

„Tannnhauser“ 1861: Delacroix „Tannhäuser im Venusberg“, Skjzze/ kbenderblogspot.de

Für das umfangreiche Bacchanal hat der Komponist diverse pantomimische, mythologische Realisierungen entworfen. Am 10. April 1860 erläuterte er gegenüber Mathilde Wesendonck: „Venus und Tannhäuser verweilen so, wie es ursprünglich angegeben ist: nur sind zu ihren Füßen die drei Grazien gelagert, anmutig verschlungen. Ein ganzer, engverwachsener Knäuel kindischer Glieder umgibt das Lager: das sind schlafende Amoretten, die, wie im kindischen Spiel, balgend übereinander gestürzt und eingeschlummert sind. Ringsum auf den Vorsprüngen der Grotte sind liebende Paare ruhig gelagert. Nur in der Mitte tanzen Nymphen, von Faunen geneckt, denen sie sich zu entziehen suchen. Diese Gruppe steigert ihre Bewegung: die Faunen werden ungestümer, die neckende Flucht der Nymphen fordert die Männer der gelagerten Paare zur Verteidigung auf. Eifersucht der verlassenen Frauen: wachsende Frechheit der Faunen. Tumult. Die Grazien erheben sich und schreiten ein, zur Anmut und Gemessenheit auffordernd: auch sie werden geneckt, aber die Faunen werden von den Jünglingen verjagt: die Grazien versöhnen die Paare. – Sirenen lassen sich hören. – Da hört man aus der Ferne Tumult. Die Faunen, auf Rache bedacht, haben die Bacchantinnen herbei gerufen. Brausend kommt die wilde Jagd daher, nachdem die Grazien sich wieder vor Venus gelagert. Der jauchzende Zug bringt allerhand tierische Ungetüme mit sich: unter andern suchen sie einen schwarzen Widder aus, der sorgfältig untersucht wird, ob er keinen weißen Fleck habe: unter Jubel wird er nach einem Wasserfall geschleppt; ein Priester stößt ihn nieder und opfert ihn unter grauenvollen Gebärden.

Der junge Wagner hier auf dem Gemälde von Willich ca. 1862/ Reiss-Engelhorn-Museen Mannheim, Foto: Jean Christen/ mit sehr freundlicher Genehmigung!

Plötzlich entsteigt, unter wildem Jauchzen der Menge, der (Ihnen bekannte) nordische Strömkarl dem Wasserstrudel mit seiner wunderbaren großen Geige. Der spielt nun zum Tanze auf; immer mehr mythologisches Gesindel wird herbeigezogen. Alle den Göttern heilige Tiere. Endlich Centauren, die sich unter den Wütenden herumtummeln. Die Grazien sind verzagt, dem Taumel wehren zu sollen. Sie werfen sich voll Verzweiflung unter die Wütenden; vergebens! Sie blicken sich, auf Venus gerichtet, nach Hülfe um: mit einem Wink erweckt die da die Amoretten, welche nun einen ganzen Hagel von Pfeilen auf die Wütenden abschießen, mehr und immer mehr; die Köcher füllen sich immer wieder. Nun paart sich Alles deutlicher; die Verwundeten taumeln sich in die Arme: eine wütende Sehnsucht ergreift Alles. Die wild herumschwirrenden Pfeile haben selbst die Grazien getroffen. Sie bleiben ihrer nicht mehr mächtig. Faunen und Bacchantinnen gepaart stürmen fort: die Grazien werden von den Centauren auf ihren Rücken entführt; Alles taumelt nach dem Hintergrunde zu fort: die Paare lagern sich: die Amoretten sind, immer schießend, den Wilden nachgejagt. Eintretende Ermattung. Die Nebel senken sich. In immer weiterer Ferne hört man die Sirenen. Alles wird geborgen. Ruhe. – Endlich – – fährt Tannhäuser aus dem Träume auf. – So ungefähr. – – – – Mir macht’s Spaß, dass ich meinen Strömkarl mit der elften Variation verwendet habe. Das erklärt auch, warum sich Venus mit ihrem Hof nach Norden gewendet hat: nur da konnte man den Geiger finden, der den alten Göttern aufspielen sollte. Der schwarze Widder gefällt mir auch. Doch könnte ich ihn auch anders ersetzen. Die Mänaden müssten den gemordeten Orpheus jauchzend getragen bringen: sein Haupt würfen sie in den Wasserfall, – und darauf tauchte der Strömkarl auf. Nur ist dies weniger verständlich ohne Worte.“[i]

.

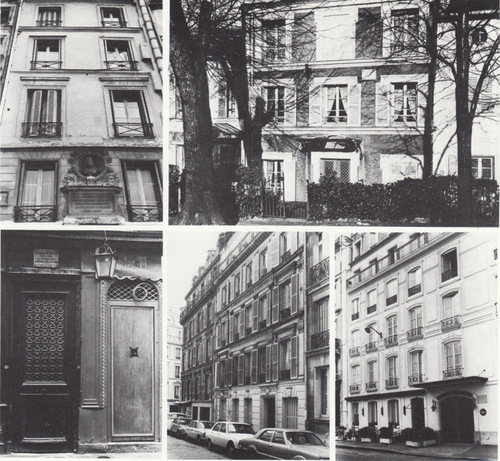

„Tannhauser“ 1861: Wagners Wohnungen in Paris – v. l. n. r. 31 rue de Pont-Neuf, 3 avenue de Meudon, 14 rue jacob, 3 rue d´Aumale, 19 quai Voltaire/ Fotos „Wagner et la France“, Paris 1984

Cosima Wagner vertraute am 22. November 1875 ihrem Tagebuch an: „Er [Richard] kehrt nachmittags sehr verstimmt heim, der Kostümier hatte ihm gesagt: Fürstin Hohenlohe habe geschickt, um zu fragen, ob das Kostüm der Venus nicht à la Offenbach sein würde; er bittet mich, der Fürstin darüber zu schreiben, was ich auch tue. Um halb sieben Aufführung des Tannhäuser, über alle Erwartung gut; nichts ist, wie R. es wirklich gedacht, doch herrscht in allem sehr viel Leben. R. muss sich des öfteren von der Loge aus bedanken, am Schluss erscheint [er] auf der Bühne mit den Sängern, eine für mich peinlichste Empfindung.“[vi]

.

In „Carneval des revues“[vii] hatte Jacques Offenbach Wagner als Zukunftsmusiker lächerlich gemacht. Aber Wagner wurde in seiner Revanche sehr viel persönlicher: er persiflierte Offenbach in „Eine Kapitulation“, seinem „Lustspiel in antiker Manier“, als Jack Offenback, vom Chor als „herrlicher Jack von Offenback“[viii] akklamiert. In Gesprächen seiner Frau Cosima gegenüber ließ Wagner – darf man deren Tagebuch-Aufzeichnungen Glauben schenken – kein gutes Haar an Offenbach.

.

„Tannhauser“ 1861: Entwurf für A2 1861 von Philippe Chaperon/ BN Opéra/ Wiki

Anderen gegenüber zollte Wagner der kompositorischen Qualität Jacques Offenbachs aber durchaus Anerkennung, etwa in einem – allerdings bislang nicht im Original, sondern nur auf Französisch veröffentlichten – Brief an Felix Mottl in Karlsruhe. Wagner schreibt am 1. Mai 1882: „Betrachten Sie Offenbach. Er versteht es ebensogut wie der göttliche Mozart. Mein Freund, das ist eben das Geheimnis der Franzosen. Ich bin ihnen in vielen Dingen nicht wohlgesonnen. Aber dennoch muss man diese in die Augen springende Wahrheit zugeben: Offenbach hätte ein zweiter Mozart werden können. Ich glaube, Auber wäre dazu weniger in der Lage gewesen.“[ix]

Zwar hat auch Cosima Wagner im Jahre 1904 für die Erstaufführung des Tannhäuser bei den Bayreuther Festspielen die Fassung letzter Hand ihres verstorbenen Gatten gewählt, aber ihr (Selbst-)Hass gegen alles Welsche richtete sich selbstredend gegen die in französischer Sprache komponierte originale Pariser Fassung.

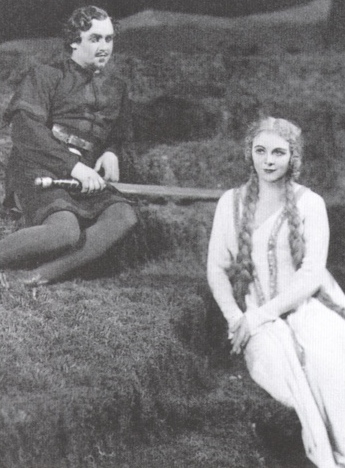

„Tannhäuser“: „Bühne Schlußszene Bayreuth 1930 in Siegfried Wagners Fassung letzter Hand“ / Bundesarchiv Bild 183-2004-9512-501

Siegfried Wagners Inszenierung im Sommer 1930: Siegfried Wagner engagierte für seine lange geplante, aus Kostengründen jedoch mehrfach verschobene Inszenierung im Jahre 1930 den ungarischen Tänzer und Choreographen Rudolf von Laban, zu dieser Zeit der progressivste Vertreter eines neuen Ausdruckstanzes, mit seiner Truppe für die Choreographie des, „Tannhäuser“-Bacchanals. Laban hatte bereits im Jahre 1921 in Mannheim ein „Tannhäuser“-Bacchanal choreographiert, dem aber »eine pantomimische Deutung der Musik, über die Richard Wagner an Mathilde Wesendonck geschrieben hat, zugrunde gelegt« war. Siegfried Wagner überzeugte Laban davon, dass auch die Vorschriften Richard Wagners für die Pariser Fassung in moderner Weise umzusetzen seien. Laban bestätigte dann: „Diese Aufzeichnungen können in ihrer zeitlosen Art mit der Technik des neuen Bühnentanzes wahrscheinlich besser realisiert werden als mit den Mitteln des alten Balletts. Auch darin war Richard Wagner seiner Zeit voraus, dass er einen neuen Bewegungsstil der Bühne erahnte.“

.

Zwei Wochen seiner Probenzeit brachte Siegfried Wagner allein mit der Einstudierung von Labans Tanzensemble zu. Manche Zuschauer befremdete es, dass nach Tannhäusers Wiederkehr nicht nur Nymphen, sondern auch „Jünglinge (…) in rotem, gespenstischem Lichte die Arme verlangend nach dem Tannhäuser streckten“, wie Siegfried Wagners Freund, der Franz Stassen, überliefert. Offenbar sah sich Siegfried Wagner auch selbst in der Gestalt des „Tannhäuser“, dem von der Gesellschaft ausgestoßenen Künstler, „dessen Schatten wie der eines Gekreuzigten auf die Felsenwand“[x] fiel, als er im dritten Akt unter der Brücke wieder auftauchte.

.

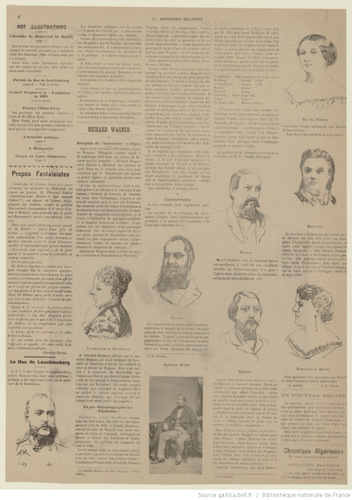

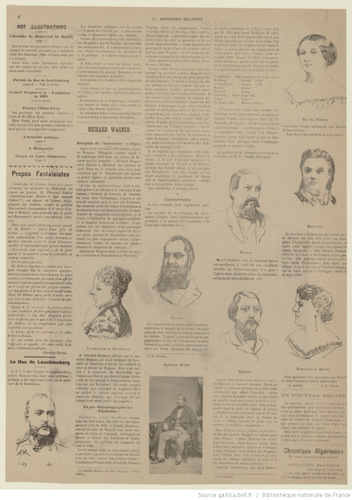

„Tannhauser“ 1861: Die Sänger der Uraufführung/ BN Opéra

Innovativ war aber nicht nur das Bacchanal in der Mischung der von Richard Wagner vorgeschriebenen Antike – mit Leda und dem Schwan, Europa auf dem Stier und dem Strömkarl – und modernem Ausdruckstanz für die Mänaden, sondern insbesondere ein Effekt durch das für Siegfried Wagners Inszenierungsstil so charakteristische Licht. Aus einer Mischung von Rosa, Rot, Blau und Violett erarbeitete er ein spezielles „Venuslicht“, das „etwas schillernd Faszinierendes“ besaß – und das er auch im zweiten Akt einsetzte, wie sein Bühnenbildner Kurt Söhnlein berichtet. „Schon in den Arbeitswochen 1929 hatte er mit neckenden Worten paarmal unsere Neugierde gereizt: ‚Na, Ihr werdet‘s Augen machen, was ich im 2. Akt anstelle!’ – Nun sahen wir es: Als im Sängerkrieg nach den Beifallsworten des Chores zu Wolframs erstem Preisgesang im Orchester die Venusbergklänge und -themen aufzüngelten (die Stelle ist in der Pariser Fassung gegenüber der Dresdener Fassung ums Dreifache verlängert!), versanken Saal und Gäste wie wesenlos in ziemliches Dunkel, nur auf Tannhäuser sammelte sich das sogenannte ›Venuslicht‹ (aus dem 1. Akt) in starkem, irisierendem Farbenspiel!“[xi]

Das bedeutete nicht nur eine sinnfällige Verdeutlichung von Tannhäusers Reizzustand, sondern evozierte auch eine Gleichsetzung von Wartburg- und Venusberg-Gesellschaft. Lange vor Götz Friedrichs epochaler Inszenierung dieser Oper im selben Theater, 1972 in Bayreuth, interpretierte bereits Siegfried Wagner den Tannhäuser als Künstler und Außenseiter gegenüber einer Gesellschaft, die „mit gezücktem Schwert auf den Verfemten eindrang“[xii]. Siegfrieds Einfall, das Venuslicht in die Wartburg strahlen zu lassen, wurde so heftig kritisiert, so dass seine Witwe Winifred im Wiederholungsjahr den Weg des geringsten Widerstandes beschritt und trotz ihrer Ankündigung, es werde „Alles genau in der Inszenierung Siegfried Wagners und in seinem Geist aufgeführt“[xiii], diese für die Konzeption so wichtige Lichtstimmung eliminierte.

.

.

„Tannhauser“ 1861: Wagners Librettist Charles Nuitter (eigentlichTruinet), Librettist, Schriftsteller und Archivar an der Pariser Oper/ Wiki

Die „Tannhäuser“-Fassungen – zahlreiche Unterschiede: Richard Wagner begründete seine Änderungen während der Entstehung. Am 10. April 1860 bekannte er Mathilde Wesendonck gegenüber: „Jetzt, wo ich Isoldes letzte Verklärung geschrieben, konnte ich erst das Grauen dieses Venusberges finden“[xiv]. Am 30. September 1860 teilt er Mathilde Wesendonck seine neu gedichteten Verse im Dialog zwischen Venus und Tannhäuser mit und interpretierte selbst: „Etwas habe ich auch schon an der Musik meiner neuen Szene gearbeitet. Sonderbar: alles Innerliche, Leidenschaftliche, fast möchte ich’s: Weiblich-Ekstatisches nennen, habe ich damals, als ich den ‚Tannhäuser’ machte, noch gar nicht zustande bringen können: da habe ich alles umwerfen und neu entwerfen müssen: wahrlich ich erschrecke über meine damalige Kulissen-Venus! Nun, das wird diesmal wohl besser werden.“[xv]

Am 20. Januar 1861 heißt es in Wagners Brief an Otto Wesendonck: „Gestern – nach durchwachter Nacht – früh 2 ½ Uhr beendigte ich erst den Rest meiner neuen Kompositionen zu Tannhäuser; und am selben Tage gewann ich die Nötigung zu dem Entschlusse, noch eine Änderung im Sängerkrieg vorzunehmen, zu der ich freien Kopf bedarf“[xvi].

Die kontinuierliche Entwicklung der gegensätzlichen Hemisphären Venusberg und Wartburgsaal ließen den Dramatiker Wagner stringent auf jegliche konservative Redundanz verzichten. Das beginnt schon mit dem Bacchanal: „Die Bühne stellt das Innere des ‚Venusberges’ (Hörselberges bei Eisenach) dar. Weite Grotte, welche sich im Hintergründe durch eine Biegung nach rechts wie unabsehbar dahinzieht. Aus einer zerklüfteten Öffnung, durch welche von oben mattes Tageslicht hereinscheint, stürzt sich, die ganze Höhe der Grotte entlang, ein grünlicher Wasserfall herab, wild über Gestein schäumend. Aus dem Becken, welches das Wasser auffängt, fließt nach dem ferneren Hintergründe der Bach ab, welcher sich dort zu einem See sammelt, darin man die Gestalten badender Najaden, und an dessen Ufern gelagerte Sirenen gewahrt. Zu beiden Seiten der Grotte Felsenvorsprünge von unregelmäßiger Form, mit wunderbaren tropischen Pflanzen korallenartig bewachsen. – Vor einer, nach links aufwärts sich dehnenden, kleineren Grottenöffnung, aus welcher ein zarter rosiger Dämmer herausscheint, liegt Venus im Vordergründe, auf einem reichen Lager; vor ihr, das Haupt in ihrem Schoße, die Harfe zur Seite, Tannhäuser. halb kniend. Das Lager umgeben, in reizender Verschlingung gelagert, die drei Grazien: zur Seite, und hinter dem Lager, zahlreiche schlafende Amoretten, wild über und nebeneinander gelagert, einen verworrenen Knäuel bildend, wie Kinder, die von einer Balgerei ermattet, eingeschlafen sind. ___

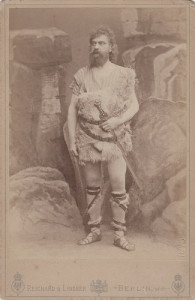

„Tannhauser“ 1861: Albert Niemann sang die Titelpartie/ Foto Wiki

Der ganze Vordergrund ist von einem zauberhaften, von unten herdringenden, röthlichen Lichte beleuchtet, durch welches das Smaragdgrün des Wasserfalles, mit dem Weiß seiner schäumenden Wellen, stark durchbricht. Der ferne Hintergrund mit den Seeufem ist von einem verklärt blauen Dufte mondscheinartig erhellt.___ Beim Aufzuge des Vorhanges sind auf den erhöhten Vorsprüngen, bei Bechern, noch die Jünglinge gelagert, welche jetzt sofort, den verlockenden Winken der Nymphen folgend, zu diesen hinabeilen. Die Nymphen hatten um das schäumende Becken des Wasserfalles den auffordenden Reigen begonnen, welcher die Jünglinge zu ihnen führen sollte; die Paare finden und mischen sich: Suchen, Fliehen und reizendes Necken beleben den Tanz. – Aus dem ferneren Hintergründe naht ein Zug von Bacchantinnen. welcher durch die Reihen der liebenden Paare, zu wilder Lust auffordend, daherbraust. Durch Gebärden begeisterter Trunkenheit reißen die Bacchantinnen die Liebenden zu wachsender Ausgelassenheit hin. ___ Die Berauschten stürzen sich in brünstige Umarmungen. – Satyre und Faunen sind aus den Klüften heraufgeschlüpft und drängen sich jetzt mit ihrem Tanze zwischen die Bacchantinnen und liebenden Paare; sie vermehren durch ihre Jagd auf die Nymphen die Verwirrung. Der allgemeine Taumel steigert sich zur höchsten Wut. Hier, beim Ausbruch der stärksten Raserei, erheben sich entsetzt die drei Grazien: sie suchen den Wütenden Einhalt zu tun und sie zu entfernen. Machtlos fürchten sie selbst mit fortgerissen zu werden; sie wenden sich zu den schlafenden Amoretten, rütteln sie auf, und jagen sie in die Höhe. Diese flattern wie eine Schar Vögel aufwärts auseinander, nehmen in der Höhe, wie in Schlachtordnung, die ganze Breite der Höhe ein, und schießen von da herab einen unaufhörlichen Hagel von Pfeilen auf das Getümmel in der Tiefe. Die Verwundeten lassen, von heftigem Liebessehnen ergriffen, vom rasenden Tanze ab, und sinken in Ermattung. Die Grazien bemächtigen sich der Verwundeten, und suchen, indem sie die Trunkenen zu Paaren fügen, sie mit sanfter Gewalt nach dem Hintergründe zu zerstreuen. Dort, nach den verschiedensten Richtungen hin, entfernen sie sich, teils auch von der Höhe herab durch die Amoretten verfolgt, die Bachanten. Faunen und Satyre. Nymphen und Jünglinge. Ein immer dichterer rosiger Duft senkt sich herab; in ihm verschwinden zunächst die Amoretten: dann bedeckt er den ganzen Hintergrund, so dass endlich, außer Venus und Tannhäuser, nur noch die drei Grazien sichtbar Zurückbleiben. Diese wenden sich jetzt nach dem Vordergründe zurück; in anmutigen Verschlingungen nahen sie sich Venus, ihr gleichsam von dem Siege berichtend, den sie über die wilden Leidenschaften der Untertanen ihres Reiches gewonnen. Venus blickt dankend zu ihnen. –

„Tannhauser“ 1861: Marie Sass (Sax) sang die Elisabeth/ Foto Marou/ Gallica

Der dichte Duft im Hintergründe zerteilt sich in der Mitte: ein Nebelbild zeigt die ‚Entführung der Europa’, welche auf dem Rücken des mit Blumen geschmückten weißen Stieres, von Tritonen und Nereiden geleitet, durch das blaue Meer dahinfährt. – Der rosige Duft schließt sich wieder; das Bild verschwindet, und die Grazien deuten nun durch einen anmutigen Tanz den geheimnisvollen Inhalt des Bildes, als ein Werk der Liebe, an. ___ Von Neuem teilt sich der Duft: man erblickt in sanfter Mondesdämmerung ‚Leda’ am Waldteiche ausgestreckt; der Schwan schwimmt auf sie zu, und birgt schmeichelnd seinen Hals an ihrem Busen. – Allmählich verbleicht auch dieses Bild; der Duft verzieht sich endlich ganz, und zeigt die weite Grotte einsam und still.“[xvii]

.

.

Das französische Libretto: Vénus aber ist zur leidenden Göttin geworden, die den Geliebten nicht verlieren will, was zu mehr als einer Verdoppelung des Umfanges dieser Szene führt. Während der Venusberg enorm erweitert ist, verkürzte der Komponist den Mittelakt seiner Spätfassung. Im Sängerkrieg bringt Walther von der Vogelweise keinen eigenen Beitrag, sondern Tannhäuser reagiert mit den in der Dresdner Fassung an Walther gerichteten Worten sogleich auf Wolframs Ansprache.

„Tannhauser“ 1861: Figurine für Elisabeth von Albert Alfred/ BN Opéra

Wagner dichtete seine neue Szene zwischen Venus und Tannhauser in deutscher Sprache, Charles Nuitter verwandelte sie in sangbare französische Verse und besorgte auch die Übersetzung der gesamten Oper. Zunächst hatte Wagner die Prosafassung der Dichtung seiner letzten Dresdner Fassung (1845) von Robert Lindau und Edmond Roche ins Französische transkribieren lassen. Der Übersetzungsvorgang war dornenreich, und der Versuch Lindaus und Roches, französische Verse zu bilden, hatte sich als aussichtslos erwiesen. Obendrein zog der Einsatz des Mitarbeiters, der dem Komponisten seine Dienste selbst angeboten hatte, einen Rechtsstreit zwischen Lindau und Wagner nach sich (den Lindau verlor, woraufhin sich dessen Bruder Paul Lindau 1876 mit der sarkastischen Publikation „Nüchterne Briefe aus Bayreuth“[xviii] revanchierte). Aufgrund des Prozesses von Lindau gegen Wagner verzichtete Nuitter, der zu einem echten Freund Richard Wagners wurde, aber auf seine eigene Namensnennung in den Druckausgaben der Pariser Fassung.

.

„Tannhauser“ 1861: Figurine für Tannhäuser von Albert Alfred/ BN Opéra

Die Edition der Richard Wagner-Gesamtausgabe bei Schott macht die enormen Unterschiede zwischen Pariser und Wiener Fassung durch Synopse beider Versionen auf gegenüberliegenden Seiten sehr gut ersichtlich. Die Wiener Fassung enthält gegenüber der Pariser Version 35 blanke Blätter. Mannigfach sind die orchestralen sowie die der französischen Diktion verpflichteten vokalen Unterschiede. Das Orchester der Pariser Fassung verlangt zusätzlich Ophikleide, drei Harfen (statt nur einer Harfe), Tamtam und als Bühnenmusik zusätzlich zwei Bassons. Manche Gesangsphrasen sind umfänglicher ausgestaltet als in der deutschsprachigen Fassung, so entwickelt sich etwa Tannhausers Antwort im Sängerkrieg, „O Wolfram [in der Urfassung: Walther]! Quel pouvoir t’inspere!“ im Abgesang anders als in der späteren Wiener Fassung. Die Partie der Vénus mit ihren Nonen-, Dezimen- und Duodezimen-Sprüngen ist das Kühnste, was Wagner bis dahin jemals für eine Gesangsstimme komponiert hat. Vénus antizipiert Passagen der Kundry in „Parsifal“ WWV 111, klingt aber in ihrer französischen Originalversion weitaus raffinierter und verführerischer als in der von Wagner selbst in deutsche Verse übersetzten und dann in den Vokallinien entsprechend veränderten, deutschsprachigen Version.

.

Dazu auf Nachfrage an P. P. Pachl noch einmal eine Präzisierung zu Paris/ Wien: Die Probleme ergeben sich eben dadurch, dass die „Pariser Fassung“ im Volksmund die Fassung letzter Hand, also die Wiener Fassung meint. Es gibt in der Tat nochmals gravierende Unterschiede – in musikdramatischer Struktur, Gesangslinien und Orchestrierung – zwischen der Pariser und der Wiener Fassung (= letzter Hand). Denn für Wien hat Wagner seine in französischer Sprache komponierten neuen Szenen ins Deutsche übersetzt und dabei die Gesangslinien entsprechend (quasi zurück) verändert, aber auch weitere Änderungen, insbesondere instrumentaler Art vorgenommen. Und hat erstmals in Wien (was er in Paris schon beabsichtigt hatte, was aber dort nicht möglich war) die Ouvertüre nahtlos ins Bacchanal übergehen lassen. Insbesondere klingt die Szene Vénus-Tannhauser, weil auf Französisch komponiert, besser/sinnlicher als die von Venus-Tannhäuser in der Rückübertragung.

.

„Tannhauser“ 1861: Bühnenentwurf in der Bibliotheque National de l´Opéra Paris/ Foto „Wagner et la France“, Katalog zur Ausstellung Paris 1984/ Herscher

(Und zu Veränderungen/ Kürzungen in Paris während der Aufführungsserie:) Aus Wagners Briefen vor und aus Paris werden die Probleme mit der Aufführung in der französischen Metropole deutlich, insbesondere aber mit Niemann in der Titelpartie. Von Kürzungen der Pariser Fassung in deren Uraufführung geht daraus nichts hervor (vielleicht in einer Wiederholungsaufführung wegen des schwächelnden Tenors). Die Kürzungen während der Pariser Aufführungsserie, die gelegentlich erwähnt werden, beziehen sich wohl auch den Wegfall der Strophe Walthers – das war aber von Wagner dramaturgisch intendiert).

.

.

„Tannhauser“ 1861: Marius Petipa schuf die Choreographie für das Bacchanal/ Foto Wiki

Diskographisches: Lange gab es keinerlei Schallplatten-Einspielung der Pariser/Wiener Fassung. Dabei erfolgte die Ersteinspielung der Fassung letzter Hand bereits im Juli 1930, noch vor Beginn der von Siegfried Wagner geleiteten Festspiele. Die Veröffentlichung der Bayreuther „Tannhäuser“-Produktion auf Columbia Records durfte jedoch, aufgrund eines Exklusiv-Vertrages des „Tannhäuser“-Dirigenten Arturo Toscanini mit RCA, offiziell nur unter dem „Ring“-Dirigenten Karl Elmendorff erfolgen. Diese Bayreuther Produktion war komplett, die 18 Schellackplatten sollten ein klingendes Plädoyer für Wagners Fassung letzter Hand darstellen und konzentrierten sich daher auf die für Paris (und auch auf die für Wien) neu komponierten Szenen und Passagen, welche gravierende Unterschiede gegenüber der damals bereits an den Theatern üblichen Dresdner Erstfassung aufweisen. (Die Aufführungen, in späteren Publikationen zumeist auf August 1930 datiert, fanden tatsächlich bereits im Juli 1930 statt, zu lesen auf einer der handschriftlichen Probentafeln von Siegfried Wagner, der am 4. August 1930 im Bayreuther Stadtkrankenhaus verstarb.) Im Jahre 1969 hat Walter Keller bei der Gesellschaft Richard Wagner Museum Tribschen/Luzern einen Umschnitt dieser 78er-Schallplatten auf LP herausgegeben, welche die Szene Venus-Tannhäuser und den in der Pariser und Wiener Fassung tonartlich veränderten und mit neuem, Vor- und Zwischenspiel versehenen Gesang Tannhäusers beim Sängerkrieg – durch Wegfall des retardierenden Vortrags von Walther von der Vogelweide – enthält. Später erfolgte ein kompletter Umschnitt der Schellackplatten aus dem Festspielsommer 1930 – mit Maria Müller, Sigismund Pilinszky, Ruth Jost-Arden, Herbert Janssen, Ivar Andresen und Erna Berger – auf 3 LPs bei EMI (1C 137-03 130/32) und 2001 auf CD bei Naxos (8.11094-95).

„Tannhauser“ 1861: Louis Dietsch dirigierte und hatte bereits Wagners Entwurf für dessen „Fliegenden Holländer“ als sein „Vaisseau phantôme“ vertont/ OBA

Die erste Gesamtaufnahme der Wiener Fassung erschien im Jahre 1971 bei Teldec unter Georg Solti auf LPs (Decca SET 506/09), die CD-Ersteinspielung 1989 unter Giuseppe Sinopoli (Deutsche Grammophon 427625-2). Da die zahlreichen separaten Einspielungen des Pariser Bacchanals den Einsatz des Fernchores der Grazien „während der Erscheinungen“[1] von Europa und Leda in deutscher Sprache integrieren, gibt es bis heute genau genommen nicht einmal eine partielle Einspielung des „Tannhauser“ auf Tonträgern. Dies mag wohl auch daran liegen, dass selbst an Theatern in Frankreich Wagners französische Originalfassung überaus lange nicht mehr erklungen ist.

Die einzige partielle Einspielung aus dem französischen „Tannhauser“: Zu Richard Wagners 200. Geburtstag im Jahre 2013 hatte das Label Americus Records eine Gesamteinspielung aller bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht auf Tonträgern verfügbaren Werke Richard Wagners angekündigt, insgesamt 4 Volumina, prall gefüllt mit CD-Premieren und veritablen Uraufführungen. Initiator dieses Unternehmens war Mark Ward, ein britischer Wagnerianer. Ward war an mich herangetreten, da er wusste, dass ich neben Wagners Spätwerken auch Frühwerke, sogar „Die Hochzeit“, inszeniert habe und als Regisseur für die Uraufführung von Wagners zweiter komischer Oper „Männerlist größer als Frauenlist oder Die glückliche Bärenfamilie“ verantwortlich zeichnete. Weiter war ihm bekannt, dass das von mir gegründete und geleitete pianopianissimo-musiktheater eine Reihe entlegener Werke Wagners szenisch zur Uraufführung gebracht hat, vom „Canto anticcho (!)“ über die „Tribschener Kinderhymne“ und den „Antiken Chorgesang“ bis hin zu „Eine Kapitulation“. Mark Wards Idee, alle nicht auf Tonträgern erhältlichen Kompositionen Richard Wagners erstmals auf CD herauszubringen, fiel beim Label Americus Records und dessen Präsidenten John DesMarteau auf fruchtbaren Boden.

.

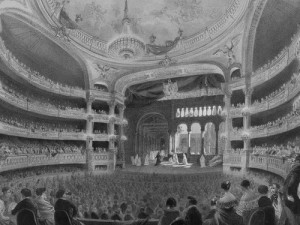

„Tannhauser“ 1861: Die Salle Pelletier der Pariser Oper während der Aufführung von Meyerbeeers „Robert le Diable“/ Wiki

Aber das auf Basis von Crowd Funding geplante Projekt scheiterte daran, dass in Europa kaum ein Wagner-Freund dazu bereit war, „Pledges“ einzuzahlen, obendrein nicht bei der damals gerade in die Diskussion geratenen Organisation Amazon – obgleich die Rückzahlung der Subskription im Falle des Nichtzustandekommens zugesagt war (und tatsächlich erfolgt ist). Glücklicherweise hatte das pianopianissimo-musiktheater, auf dessen Schultern der Löwenanteil der Richard Wagner-Einspielungen lag, bereits Einiges produziert, was teilweise inzwischen auch über youtube öffentlich zu hören ist. Dazu gehören zwei Gesänge der Pariser Vénus aus „Tannhauser“ in einer Aufnahme mit der Sopranistin Rebecca Broberg unter der musikalischen Leitung von Günter Lang (+), die als Appetithappen auf die 2013 geplanten Einspielung sämtlicher von Wagner in französischer Sprache neu komponierten Teile zu dieser Oper vorgezogen worden war. Peter P. Pachl

.

.

„Tannhauser“ 1861: Entwurf für den 1. Akt von Marcel Jambon/ Gallica

Die Premiere: Die Oper wurde am 13. März 1861 in der Salle Pelletier der Pariser Oper in der französischen Text-Fassung von Charles-Louis-Etienne Nuitier aufgeführt. Albert Nieman sang die Titelpartie, die Damen Marie Sax und Fortunata Tedesco waren Èlisabeth und Vénus, der Bariton Morelli gab den Wolfram, Cazaux war Landgraf Hermann. Louis Dietsch (der zuvor Wagners Entwurf für den Fliegenden Holländer als seine Komposition Le Vaisseau phantome vertont hatte) dirigierte. Die Ausstattung stammte von Charles Antoine Cambon, Joseph Thierry, Edouard Desplechin, Joseph Nolau und Auguste-Alfred Rube. Nach der stürmischen Aufnahme während der Premiere zog Wagner die Oper nach der dritten Auffürhung zurück. G. H.

.

.

„Tannhauser“ 1861: Karikatur auf „Tannhäuser“, als dessen teutonische Verkörperung der deutsche Kronprinz 1917 von Leo d´Angel abgebildet wird/ Musée des deux Guerres/ Foto in „Wagner et la France“, Paris 1984 Herscher

Interessant ist der Augenzeugenbericht von Edward Howe, der der Premiere 1861 beiwohnte und kopfschüttelnd 1891 darüber schreibt (in: New England Magazin, vol 4, 1891): Ich saß an dem verhängnisvollen Abend früh auf meinem Platz und beobachtete aufmerksam, wie sich das Publikum versammelte. Es schien sich in seinem Charakter nicht von denen zu unterscheiden, die ich bei den Proben gesehen hatte, obwohl es langsamer eintraf, und als die ersten Takte der Ouvertüre erklangen, war das Haus nur zu zwei Dritteln gefüllt. Aber das ungünstige Element war zweifellos von Anfang an in Kraft. Die Loge, in der sich die jungen Wilden des Jockey Clubs gewöhnlich aufhielten, befand sich in der Nähe der Bühne, links von den Zuschauern, und war überfüllt. In früheren Jahren war sie als „la loge infernale“ bekannt gewesen, und an diesem Abend behielt sie diesen alten Namen mit Stolz bei. Die Ouvertüre wurde schweigend oder zumindest mit so wenigen Missfallensbekundungen überstanden, dass es zu keiner Unterbrechung kam. Noch bevor sie zu Ende war, waren alle freien Plätze besetzt, und die Versammlung war bereit für ihre Arbeit. Der Vorhang hob sich, und fast gleichzeitig mit den ersten Tönen, die folgten, begann der Ansturm. Noch vor der Hälfte der einleitenden Szene war der Lärm so groß, dass sowohl die Schauspieler auf der Bühne als auch das Orchester vor der Bühne nicht mehr zu hören waren, außer für diejenigen, die am nächsten am Proszenium saßen. Es wurde nicht einmal so getan, als ob man abwarten wollte, um sich eine Meinung zu bilden. Die Schlachtordnung war in einem zerstörerischen Maßstab angelegt. Der „Tannhäuser“ sollte nicht absichtlich verurteilt werden; er war einfach nicht zu ertragen. Welche Qualitäten es besaß, erhaben oder erniedrigt, edel [426] oder lasterhaft, sollten die Pariser nicht erfahren. Wenn jemand zufällig den Wunsch hatte, sich dieses Wissen anzueignen, so war es der Wille der Mehrheit, dass er dies nicht tun sollte. Und so verlief die Aufführung, oder man nahm an, dass sie verlief, und zeigte nichts anderes als eine Abfolge von schönen Kulissen und eine Masse von malerischen Kostümen. Während sich diese in unverständlicher Weise vor dem Auge des Publikums abspielten, empfing das Ohr des Publikums nur eine ununterbrochene Kakophonie von Schreien, Heulen, Rufen und Stöhnen, variiert durch Nachahmungen wilder Tiere, die bei der Brutalität derjenigen, die ihre Schreie nachahmten, errötet wären, und unaufhörlich angeregt durch aristokratische Rüpel in den auffälligen Logen, deren bevorzugte Instrumente der Beleidigung riesige Schlüssel waren, mit denen sie die Luft mit zischendem Geschrei erfüllten, wie so viele pfeifende Teufel. Es war eine bedauernswerte Angelegenheit, die für diejenigen, die aktiv daran teilnahmen, weitaus schändlicher war als für diejenigen, die darunter litten. Weitere Einzelheiten würden keinen guten Zweck erfüllen. Die wichtigsten Vorkommnisse sind in den französischen lyrischen Annalen festgehalten, aber ich kann mir vorstellen, dass diejenigen, die sich einst damit brüsteten, heute sehr bereit wären, sie in Vergessenheit geraten zu lassen…. Übersetzt mit www.DeepL.com/

.

.

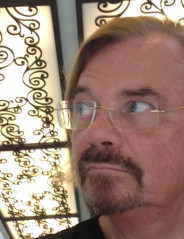

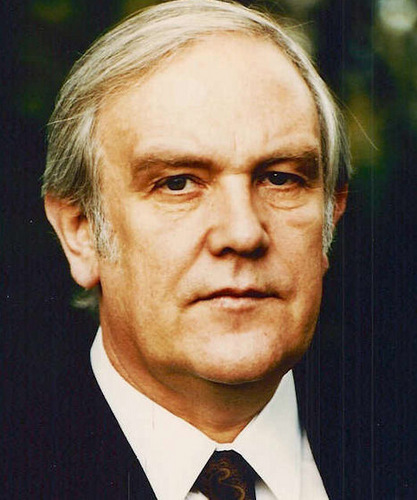

Der Autor, der verstorbene Peter P. Pachl/PPP

Der Autor, der 2023 verstorbene, Peter P. Pachl war Musikwissenschaftler, Theaterregisseur und Intendant, Publizist und Verfasser vieler Schriften und Bücher zu Siegfried Wagner und anderen musikalischen Themen dieses zeitlichen Umfeldes. Er schrieb diesen Artikel für uns. Die Opéra de Monte-Carlo gab Tannhauser) im Februar 2017 mit folgender Besetzung: José Cura, Jean-Francois Lapointe, Chul-Jun Kim, Meagan Miller sowie Stephen Humes; die Inszenierung stammt von Jean-Louis Grinda; die musikalische Leitung hatte Nathalie Stutzmann, s. nachstehenden Bericht.

Aus platztechnischen Gründen haben wir die zahlreichen und natürlich eminent wichtigen, weiterführenden Fußnotenhier fortgelassen. Aber wir haben seine Numerierung durchlaufen lassen. Abbildung oben: „Tannhäuser und Venus“, 1873 von Otto Knille (1832-1898)/ Ausschnitt/ Wiki; einige der Fotos entstammen dem wunderbaren, informativen Katalog bei Herscher zur Ausstellung „Wagner et la France“ in Besorgung durch Martine Kahane (charmante Direktorin der Opernbibliothek der Pariser Oper) und Nicole Wild, die 1984 in Paris stattfand; ISBN 2 7335 0059-7.

Eine vollständige Auflistung der bisherigen Beiträge dieser Serie Die vergessene Oper hier.

.

.

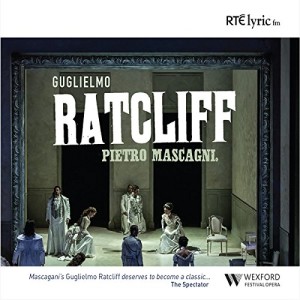

Und nun die Aufführung in Monte-Carlo: Erstmals in moderner Zeit: Tannhäuser in der originalen französischen Fassung von 1861 nun an der Oper von Monte-Carlo! Aus meiner Studentenzeit wurde ein Traum wahr, den ich seit so vielen Jahren mit mir herumgetragen habe – einmal Wagners Oper in eben dieser Version zu hören, von der nur geraunt wurde, die selbst zu den diversen Wagner-Jubiläen nicht aufgeführt wurde und die auch Soltis Decca-Aufnahme nicht wiedergibt. Jean-Louis Grinda, nun Intendant in Monte-Carlo (und bald Chef der Choregie d´Orange), landete einen absoluten splash mit dieser ersten Inszenierung seit dem Krieg, die ebenso überzeugend wie poetisch ausfiel. Das kleine Haus, eingebettet in das bezaubernde Garnier-Casino, hat seit Raoul Ginsbergs Zeiten immer wieder für Ur- und Erstaufführungen und damit für Sensationen gesorgt (und zuletzt 1931 diese Fassung gespielt). Der neue Tannhäuser (nun dort mit – ä – geschrieben) stand da nicht zurück. In der Gesamtbeurteilung überwältigend und im Einzelnen herausragend hinterließ Grindas Inszenierung bis auf wenige Momente im ersten Akt (der ist immer sperrig) einen beglückenden, poetischen Eindruck. Wie schon zuvor als Intendant in Liège sorgte Grinda mit seiner Vision für einen erfüllten Opernabend und eine überraschende Entdeckung.

.

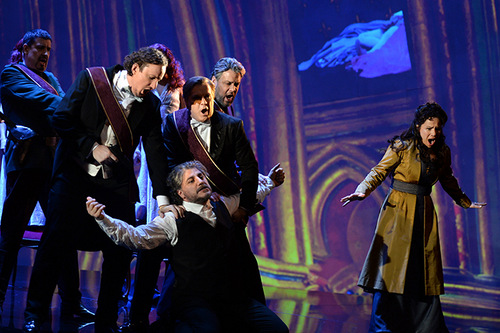

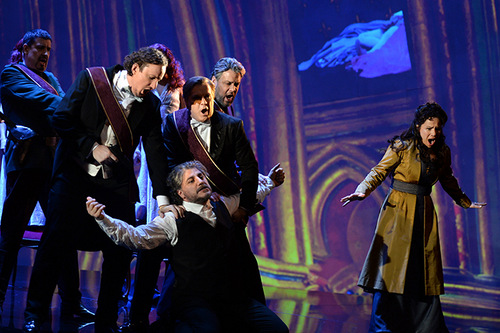

„Tannhäuser“ 1861 an der Opéra de Monte-Carlo/ Szene/ Foto Alain Hanel

Wir hatten in operalounge.de im Vorfeld bereits viel über die Pariser Fassung von 1861 berichtet, und so wähnte ich mich gut vorbereitet. Aber der Eindruck selbst nun war viel komplexer, vielfältiger, überwältigender, als ich in dem luxuriösen kleinen Saal der vergangenen Eleganz unter gold-braunem Stuck und palmenwedelnden Kariathiden eine Musik hörte, die in moderner Zeit niemand so erlebt hatte. In der französischen Übersetzung von Charles Nuitter reimt sich nun alles, mehr als im originalen Text, ist das Libretto allgemeiner, konventioneller, opernmäßiger. Dadurch und durch die sehr menschlich gehaltene Personen-Regie erschien die Oper Tannhäuser weniger hehr, weniger monumental und weniger deutsch, sondern wurde zu einer fast „normalen“ französischen Repertoire-Oper mit deutschem Einschlag.

Plötzlich hörte ich das Pariser Umfeld der Zeit: Saint-Saens, Gounod, auch Auber und Reichliches an Meyerbeer. Das für uns typisch deutsche trat hinter einem anderen, romantischen und defintiv französischen Idiom zurück. Namentlich im ersten Akt, dem erweiterten Hörselberg mit Zusatzarie für Madame Vénus, entdeckt ich zudem einiges mehr an Rhetorik, an wiederholten Phrasen, an Bühnenmusik, die den Mechanismen der Pariser Aufführung von 1861 geschuldet sind – immerhin hatte Petipa choreographiert und brauchte Zeit, so wie sich aus der erweiterten, abgeschlossenen (!) Ouvertüre Wiederaufnahmen mancher Motive im folgenden Ballett finden. Ein bemerkenswerter Eindruck. Der zweite Akt kommt schnell auf den Punkt dank der gegenüber Dresden gekürzten Konzentration auf Wolfram und Tannhäuser, mit einer rasanten Lösung für ein flottes Finale („A Rome!“, was natürlich Berlioz evoziert). Es liegt eben auch am Libretto Nuitters, dass die Oper so „normal“ wirkt, so in einer Reihe mit anderen romantischen Werken der Zeit. Und Wagner hatte unüberhörbar die Musik dem neuen Text angepasst, wie man immer wieder feststellen konnte. Das war ein ganz eigenartiges Hör-Gefühl. Das Allzubekannte im neuen, eleganteren Gewand. Ich stehe nicht an zu behaupten, dass diese Fassung sinnlicher, rasanter, hörbarer, weniger bodenlastig ist als das bekannte Original – auch wenn ich jetzt von Wagnerianern gesteinigt werde.

„Tannhäuser“ 1861 an der Opéra de Monte-Carlo/ Szene/ Foto Alain Hanel

Einem Dom gleich erwies sich der Rundhorizont nicht nur während der Ouvertüre und des Ballettes im 1. Akt als ideale Projektionsfläche für wunderbare Gebilde aus Licht, sich umschlingenden Linien und Farborgien, dann wieder konkrete Spielstätte von Kapellen und Hallen, schließlich – für den letzten Akt – eine fast Eugen Onegin-nahe Winterlandschaft mit kahlem Gestrüpp und rieselndem Schnee, der zu Wolframs Szene auch als Sterne herabfiel (Montage Jerôme Nuguera). Die weitgehend leere, halbrunde Bühne verstärkte diesen überwältigenden Eindruck (Décors, Lumières & Images Laurent Castaingt). Zudem verstand es Grinda exzellent, die Chorführung diskret der kleinen Spielfläche anzupassen. Die Optik blieb angenehm konservativ – in den Kostümen (mehr oder weniger) der Entstehungszeit (Jorge Jara) fand das Auge Sinn und Inhalt, und das Publikum honorierte dies mit herzlichem Applaus. Wir sahen eine elegante Bühnenwelt zu einer eleganten Musik.

Ich hätte im 1. Akt auf die Kostümierung von Vénus und ihrer Milva-gleichen Liebes-Damen gerne verzichtet – das schien zu sehr die altbackene bürgerliche Vorstellung von Sünde in Form von Strapsen und diaphanen Toilettemänteln. Aber Tannhäuser mit seiner Opiumpfeife delirierend im Rausch zu zeigen war eine plausible Lösung – zumal auch hier die Lichterorgien das Ihre taten. Später wurde es gegenständlicher: ein schönes Kirchengewölbe für den zweiten Akt (wo sich die Heiligen in Madame Vénus und ihre Truppe verwandelten) und der bereits erwähnte wirklich überwältigende Schluss der Winterlandschaft auf kahler Bühne. Das Finale bot zudem die Überraschung, dass sich (die zur Jungfrau betende, katholische) Elisabeth die Pulsadern aufschneidet und abwankt, Wolfram sich für Tannhäuser opfert und statt seiner in der Venusberg einzieht und dass Tannhäuser selbst offenbar von seinen Sängerkollegen erschossen wird. Etwas verwirrend, aber warum nicht. Nicht alle Besucher erlebten diesen Schluss, denn um Mitternacht hatten sich die Reihen gelichtet…

.

„Tannhäuser“ 1861 an der Opéra de Monte-Carlo/ Szene/ Foto Alain Hanel

Musikalisch war´s ein Fest. Frankreichs berühmte Altistin Nathalie Stutzmann dirigierte diese, ihre erste große, Oper mit sicherer Hand, schaffte Sinnlichkeit und Rausch im Klang des gut präparierten Orchesters (wegen des kleineren Grabens eben auch schmaler besetzt, was dem Ganzen gut tat), betonte vor allem eine stärkere Rhythmisierung des gesungenen Textes als bei uns gewohnt und hielt den Abend absolut überzeugend zusammen – eine wirklich gute Leistung, zumal auch der zupackende Chor zu diesem Eindruck beitrug (Stefano Visconti).

Der Star des Abends war für mich Jean-Francois Lapointe als beseelter Wolfram. Mit edler, lyrischer Baritonstimme sang er nicht nur die Set-pieces wie den Abendstern oder „Blick ich umher…“, sondern vermittelte auch im Ganzen einen wirklich glaubhaften Charakter – durchaus Fischer-Dieskau-nah, aber absolut eigenständig. Eine große Leistung! Landgraf Hermann wurde – ebenfalls nachdrücklich – von Steven Humes mit bester Diktion und sehr schönem Bass-Material gesungen, kein Orgeler im Frick-Fahrwasser, sondern ein lyrischer Sänger mit schönstem Material und angenehmer, inhaltlich gestützter Präsentation. Dazu kamen die blendend besetzten Sänger der kleineren Solopartien (William Joyner/ Walther, Roger Joakim/ Biterolf, Gilles Van der Linden/ Henry sowie Chul Jun Kim/ Reinmar mit Brille).

.

„Tannhäuser“ 1861 an der Opéra de Monte-Carlo/ Szene/ Foto Alain Hanel

Diktion ist bei der französischen Oper wirklich das Primat und deshalb für Nicht-Franzosen so schwierig zu bewältigen. Die Sprache sitzt weiter vorne als im Deutschen, hinter den Zähnen, und nicht alles singt sich problemlos (Nasale zum Beispiel). Annemarie Kremer war als Elisabeth nicht unrecht, und bei all meinem Respekt vor der kompetenten Leistung muss ich doch sagen, dass ihre Stimme für´s Französische zu international, zu gaumig und zu weit im Hals angesiedelt ist. Sie hat leuchtende und auch sehr kraftvolle Töne in der Höhe und ist zudem eine attraktive Schauspielerin, aber verstehen tat ich zu wenig vom Text. Dass Aude Extrémo als Vénus Französin ist glaubte ich erst, als ich ihre Biographie nachlas. Mit ihr stand keine Verführerin auf der Bühne, sondern eine Azucena im albernen Morgenmantel, dazu mit gestemmter Höhe und zu vielen Brusteinsätzen. Und ich verstand von ihrem Part ebenfalls so gut wie nichts, was ja bei dieser hier erweiterten Rolle keinen Sinn macht. Keine Dalila, keine Léonor, keine sinnliche Verführerin – eher eine Sportlerin mit stentoralem Material, die zudem mit den Noten sehr frei umging. Aber die Venus ist ja auch eine wirklich schwierige Partie, in dieser Version besonders. Dagegen hinterließ Anais Constans als weiblicher Hirt einen bezaubernden Eindruck.

„Tannhäuser“ 1861 an der Opéra de Monte-Carlo/ Szene/ Foto Alain Hanel

Und lui même? Tannhäuser – hier Henri (!!!) genannt? José Cura war stark erkältet, und während des Ballettes hustete er mehrfach: Man befürchtete Schlimmstes. Nichts da – mit dem Tannhäuser hat sich Cura eine weitere Partie glanzvoll erobert. Vielleicht erkältungsbedingt blieb er bis auf die Kernszenen gedämpfter, sang Harfenarie und Hallenauftritt kraftvoll, aber nicht gestemmt, kam gut nach Rom über das Ensemble und legte eine Rom-Erzählung mit so vielen Nuancen hin, dass ich mit den Tränen kämpfte. Differenziert, mit vielen leisen Tönen und auch optisch ein anrührender Darsteller war er der romantische Held par excellence, immer noch ein schöner Mann und ein absoluter Profi, zudem mit seriösem Französisch. Chapeau!

Im Ganzen und im Detail also war dies (am 22. Februar 2017) ein memorabler Abend, ein Erlebnis der Sonderklasse. Das herrliche, ehrwürdige Haus fügte sich zum Entdeckergeist der Intendanz und zu den herausragenden Leistungen der Interpreten. Nach einer Pause von mehr als 15 Jahren zeigte sich mir Monte-Carlos Oper wieder von ihrer besten Seite, nicht das letzte Mal – da bin ich mir sicher (Foto oben:“Tannhäuser“ 1861 an der Opéra de Monte-Carlo/ José Cura/ Foto Alain Hanel). Geerd Heinsen

.

.

Bisherige Beiträge in unserer Serie Die vergessene Oper finden Sie hier.

Aufnahmen mit Musik von

Aufnahmen mit Musik von

Matthias Käther hat sich die Aufnahme angehört:

Matthias Käther hat sich die Aufnahme angehört: