.

Spiros Samara, Griechenlands großer Komponist, starb am 7. April 1917 – ein Anlass für den griechischen Dirigenten und Musikwissenschaftler Byron Fidetzis, mit zwei konzertanten Aifführungen das Andenken diesen bedeutenden Mann zu würdigen: am 12 Mai mit Mademoiselle de Belle Isle im Athener Megaron und am 19 Mai mit Rhea im alten Athener Opernhaus. Grund auch für uns, Spirios Samara noch einmal vorzustellen, denn außerhalb Griechenlands ist er einem Publikum kaum präsent. (Und als Nachtrag von 2023 gibt es den Hinweis auf die Samara-Oper Lionella, im Notenmaterial unvollendet und von Byron Fidetzis im Januar 2023 in Athen komplettiert und aufgeführt, bei youtube zu erleben. Für 2024 ist Samaras ebenfalls nicht vfollendete Oper Medgé geplant.)

Die Tatsache, dass Rhea die einzige Oper im internationalen Kanon ist, die das Thema der Wiedererstehung der Olympiade zum Thema hat, ließ sie eine ideale Wahl zur Aufführung bei den Olympischen Spielen in Athen 2004 sein. Und dazu ist sie auch noch als Oper ein Meisterwerk, das Zeugnis von einer der fruchtbarsten Epochen der griechischen und abendländischen Musik ablegt – dies zu einer Zeit, als Griechenland musikalisch eng mit ltalien verbunden war. Rhea ist eine Oper von internationalem Prestige, so würde man meinen.

.

„Rhea“: Foto von Samara mit Widmung 1913/ Samara Archive

Im Theater van San Giacomo auf Samaras Geburtsinsel Korfu, eines der wichtigsten des westlichen Mittelmeeres, hatte es stets ein Hin und Her an Opernaufführungen nach 1771 durch bedeutende italienische Truppen gegeben, was einen farbenprächtigen kulturellen Trend zur Frage hatte. Oper schlug als westeuropäisches Genre auf den übrigen ionischen lnseln ebenfalls Wurzeln und blieb dort auch während des Britischen Protektorats (1814 – 64) heimisch. Während dieser Periode kann man das zeitlich parallel Zutagetreten von Dutzenden hochbegabter griechischer Komponisten beobachten – ein weltweit einzigartiges Phänomen –, als ob der Deckel einer Schachtel abgehoben worden wäre. Der erste war Nikolaos Halikiopoulous-Mantzaros (1795 – 1872), der die Dichtung des Dionysios Solomons , „Hymne an die Freiheit“, in Musik setzte und der als Lehrer die Komponisten-Generation der lonischen lnseln auf das neapolitanische Konservatorium San Pietro a Maiella vorbereitete. 1840 war Korfu bereits reif genug für eine eigene Musikakademie internationalen Zuschnitts. Der Ecumenische Patriarch jedoch machte sich Sorgen, die lnseln seien unter den Einfluss der verderbten Franken gefallen. Die Akademie wurde hastig unter die Oberaufsicht des orthodoxen Klerus gebracht und verkümmerte nach dem Tode Mantzaros‘ zu einer unbedeutenden Banda-Schule, die nur noch bei Festlichkeiten spielte. Dem griechischen Klerus, der ganz vehement die westliche Musik bekämpfte, folgten später als Leitung der Akademie der Multimillionar Andreas Syngros und der Komponist Manolis Kalomiris, beide umtriebige Anhänger des ideologischen Konstruktes, das Griechenlands enge Verbindung zum Osten stützte.

„Rhea“: Dimitria Theodossiou sang die Titelpartie in Athen 2004/filmora

Beide bekämpften auch die lonischen lnselbewohner und eben Samara und brachten damit die griechische Musik um ihre internationale Komponente. Vor allem Syngros, der im Handel mit den Türken ein Vermögen verdient hatte und der durchaus als verlängerter Arm des untergehenden osmanischen Reiches angesehen werden kann, spielte mit seiner Hinhalte- und Verzögerungstaktik (er kaufte sogar das Athener Theater, um Samara nicht aufführen zu lassen) eine ganz unrühmliche Rolle. Und bis heute schwelt dieser Konflikt zwischen Verachtung der westlichen kulturellen Werte und der schon trotzigen Anklammerung Griechenlands an den Westen. Die griechische Gesellschaft scheint als Ganzes nicht sonderlich an ihren Wurzeln auch im Westen interessiert zu sein, wie der fast alleinige Kampf des Pioniers und Dirigenten Byron Fidetzis im Ringen um die Wiederentdeckung der inzwischen fast unbekannten griechischen Musik nach der Befreiung van den Türken demonstriert. Es ist ebenso bezeichnend, dass Fidetzis fast alle seine Wiederaufführungen und Einspielungen mit bulgarischen Musikern und Chören machen musste und dass nur sehr wenige griechische Sänger von Rang „zu Hause“ geblieben sind und für Aufnahmen dieser inzwischen vergessenen Werke zur Verfügung stehen.

.

„Rhea“: Katalog zur Ausstellung anlässlich der Aufführung 1994 auf Korfu, dazu auch das Bühnenbild oben/Sonzogno

Spyridon-Filiskos Samara, Sohn des Vizekonsuls Skariatos, wurde am 17. November 1861 auf Korfu geboren, wo er unter anderem van dem Komponisten Xyndas unterrichtet wurde. Auf dessen Rat ging er an das Athener Konservatorium (1875), als sein Vater das Familienverm6gen verschleudert hatte. Dank der Aufopferung der Mutter Fani Courtenay und seines liebevollen Lehrers für Komposition, Enrico Stancabianco, konnte er seine Studien beenden und wechselte 1882 nach Paris, wo er in Marquis de Saint lllaire und weiteren Adligen großzügige Mäzene für seine weiteren Studien und die ersten Veröffentlichungen fand. Theodore Dubois und Leo Délibes zählten zu seinen Lehrern. Kurz nach Kompositionsbeginn zu seiner Oper Medge (1885) erreichte ihn der Auftrag des Mailänder Musikverlegers Edoardo Sonzogno für eine Oper, Flora mirabilis, auf das Libretto seines langen Bewunderers und Puccini-Librettisten Ferdinando Fontana. Die Premiere am Mailänder Teatro Camano 1886 wurde zum Beginn einer internationalen brillanten Karriere. Samaras Werke wurden in aller Welt enthusiastisch begrüßt – in Ägypten, Argentinien, Österreich, Frankreich, Deutschland, Griechenland und besonders ltalien, Malta, Rumänien, Russland und sogar der Türkei (Ankara und Istanbul hatten gutgehende, westlich orientierte Opernhäuser). Seine musikalische Persönlichkeit, sein Talent im Erschaffen von Bühnendramen und -handlungen und seine Begabung für die Analyse nahmen Puccini, Leoncavallo und die italienische veristische Bewegung des Naturalismus in der Oper voraus.

.

„Rhea“: Figurinen zur Uraufführung/Sonzogno

Dem ersten Werk folgten weitere: Medgé (Rom 1888), Lionella (Scala 1891, verschollen). La Martire (Neapel 1894/ die Einfluss auf Puccinis La Bohème nahm), sowie die auf Shakespeare basierende La Furia domata/ Der Widerspenstigen Zähmung (Mailand 1895, verschollen) . 1891 kehrte Samara nach Paris zurück. Für die Wiedererweckung der Olympischen Spiele in Athen 1896 komponierte er eine Hymne, die später die offizielle der Spiele wurde (auf einen Text von Kostas Palamas). In der Folge wurden seine Libretti auf Französisch von Paul Milliet geschrieben: Une histoire d’amour (Mailand 1903), Mademoiselle de Belle Isle (nach Dumas, Genua 1905) und seine letzte vollständige Oper Rhea (in der Nachübersetzung ins ltalienische durch den Komponisten selbst).

.

Diese letzte große Inspiration zeigt einen endlosen Musikfluss und scharf umrissene Einheiten (wunderbare Duette), ein komplexes System von Eröffnungsmotiven (vor allem des eifersüchtigen Schurken Guarcas) und das himmlische Intermezzo, das einen wirklich bleibenden Eindruck hinterlässt. 1911 hatte Samara, immer noch in Paris, den unvollendeten ersten Akt seiner Tigra nach einem Text von Simoni (Puccinis Librettisten) vorliegen. Nur seine enge Freundschaft zur königlichen Familie und das Versprechen, den kontroversen Vorgänger Georgios Nazos als Direktor des Athener Konservatoriums ablösen zu können, brachten Samara zurück in die Heimat. Nazos war ein unversöhnlicher Widersacher der lonischen Schule und von dem ,,Kollaborateur“ Syngros installiert worden. Nun rotteten sich Syngros‘ Gefolgsleute gegen Samara zusammen. Der junge Kalomiris griff ihn geradezu vitriolisch an, während Nazos – von stärkeren Schultern als denen des schwachen deutschen Königs Otto gestützt – unverändert feindlich blieb.

.

Samaras Heirat mit Anna Antonopoulou zwang ihn, für den Lebensunterhalt der Familie Geld verdienen zu müssen – er komponierte drei Operetten (herrliche Musik auf schreckliche Libretti). Er schrieb auch die Musik zu seiner eigenen Vorlage Triumph 1915 und viele Lieder. 1943 zerstörte ein Luftangriff die Büros seines italienischen Verlagshauses Sonzogno in Mailand, wo die meisten seiner Werke lagerten. Nur seine Witwe besaß nun noch einiges in einem alten Koffer. Seine Wiederauferstehung als Komponist begann erst 1985, vor allem durch die beispiellose Initiative von Byron Fidetzis.

.

.

Dokumentation: Fidetzis hat die „offizielle“ Einspielung der Rhea bei Lyra (vergriffen wie der gesamte Lyra-Katalog; erst in einer luxuriösen LP-Ausgabe und dann als CD nachgeschoben) als Mitschnitt aus Korfu 1984 aufgenommen. Die Wiederausgabe auf CD ist einer der Projekte zur Neubelebung der griechischen Oper durch Fidetzis & fils, über das in operalounge.de bereits berichtet wurde. Die ist neuerdings auch bei youtube zu hören. 1999 dirigierte Fidetzis erneut die Rhea mit Giulia Souglakou und dem heute berühmten Bassisten Tassis Christoyannis (damals noch Christoyannopoulos) in Athen, wovon bei Sammlern ein Live-Mitschnitt kursiert. Nikos Athineos schließlich leitete die bereits erwähnte Rhea bei den Olympischen Spielen 2004 mit Dimitria Theodossiou und Lucio Gallo (Guarca), auch hiervon existiert ein Mitschnitt. Dem Artikel liegt die Einführung von Yorgos Leotsakis im Programmheft zur halbszenischen Rhea beim Athen-Festival 2004 zugrunde. Übersetzung und Erweiterung/ Bearbeitung: Geerd Heinsen/ Bettina Mara

.

.

Ganz kurz ein Blick auf weitere Dokumente von Samara: Die Mademoiselle de Belle Isle gab es als Mitschnitt bei Lyra von einem Konzert in Pasardijk/Bulgarien 1994 (Fidetzis/Arapi, Krilovici/ italienische Version von Amintore Galli nach Milliet auf die Komödie von Alexandre Dumas); La Martire ist 1990 ebenfalls in Pasardijk aufgenommen bei Lyra als CD erschienen (und liegt in der deutschen und damals viel im deutschsprachigen Raum gespielten Fassung bei Bote & Bock, heute Boosey & Hawk); ebenfalls bei Lyra gab es als CD La Biondinetta (1998 Pasardijk/Fidetzis mit Arapis und Stamboglis; erschienen bei Naxos) und nun auch bei youtube. Flora Mirabilis gibt es in Ausschnitten von 1979 unter Odisseus Dimitroadis mit Frangiskos Voutsinos (der in Belgien eine Karriere machte). Und schließlich kann man den ersten Akt von La Tigra bei youtube hören, erneut dirigiert Byron Fidetzis. Lionella ist nun – weie oben berichtete – bei youtube als Konzertmitschnitt von 2023 aus der Maria Callas Olypic Concert Hall verfügbar.

.

.

„Rhea“: Figurinen zur Uraufführung/Sonzogno

Spiros Samara: Rhea, Dramma lirico in tre atti, Libretto von Paul Milliet, italienische Adaption vom Komponisten, Ort/Zeit Die Insel Chios in der östlichen Ägeis im 15. Jahrhundert; Uraufführung: Teatro alla Scala, Mailand November 1910; Personen: Spinola (italienischer Gouverneur und Waffenmeister) – Bass, Lysias (athenischer Wettkämpfer) – Tenor, Guarca (venezianischer Vertrauter Spinolas und Kommandant der Insel) – Bariton, Rhea (Gattin des Spinola griechischer Herkunft) – Sopran, Dafne (Spinolas Tochter aus erster Ehe) – Sopran, Ein Semann – Tenor.

.

.

„Rhea“: Cover Klavierauszug „La Martire“/Sonzogno

Inhalt/Erster Akt: Die Handlung spiel! auf der griechischen lnsel Chios im 14. Jahrhundert, die von den ltalienern besetzt und verwaltet wird. Im Stadion bejubelt die Menge den griechischen Athleten Lysias, der einen ltaliener im Ringkampf besiegt hat. Unter den Ehrengästen befinden sich der italienische Gouverneur Spinola, seine Frau Rhea, seine Tochter Dafne aus erster Ehe und sein Kommandant Guarca. Dafne überreicht dem Sieger den Lorbeerkranz. Rhea und Lysias waren einst Liebende, was nur Guarca ahnt. Lysias wispert Rhea zu, wie sehr er sich noch immer nach ihr sehnt. Spinola und Guarca, der ebenfalls in Rhea vernarrt ist, wollen mit Lysias eine Allianz gegen die Sarazenen besprechen . Guarca ist voller Argwohn und konfrontiert Rhea mit seinem Verdacht. Sie leugnet. Um sie zu kränken und zu testen, suggeriert er Spinola, seine Tochter mit Lysias zu verloben, um die Bindungen mit den Besetzern zu stärken. Guarca gibt Rhea einen Ring, den sie vor einiger Zeit verloren hatte. Er hat ihn mit tödlichem Gift füllen lassen, seine Liebesgabe für den Fall einer tödlichen Krankheit oder für unerträglichen Schmerz. Als sie davonläuft, bekräftigt er in einem Monolog seine Absicht, Lysias zu töten und Rhea um jeden Preis für sich zu gewinnen oder sie in den Selbstmord zu treiben (Ponchiellis Barnaba und Verdis Jago grüßen). Dafne erzählt er, Lysias sei ganz vernarrt in sie. Der Mond steigt auf – in einem wunderbaren Arioso besingt ihn Lysias, der auf Rhea wartet. Guarca beobachtet ihn und schäumt vor Eifersucht.

Zweiter Akt – Intermezzo: Hymne an die Morgensonne. Spinola informiert seine Frau und seine freudig erregte Tochter von seinem Plan, Lysias mit Dafne zu vermählen. Rhea bleibt schweigsam. In der Ferne singt der ahnungslose Lysias und nähert sich. Er ist völlig überrascht von dem Vorschlag und betroffen von Rheas scheinbarer Gleichgültigkeit – er erklärt, er wolle nicht heiraten, weil er noch immer eine andere liebe. Spinola rät ihm Geduld. Allein gelassen, trifft Rhea auf Lysias, sie beteuern sich wieder ihre große Liebe. Am Morgen wird er auf sie am Strand warten und sie auf seinem Schiff mitnehmen. Sie schwört ihm zu kommen. Guarca hat alles mitangehört. Als Lysias geht, konfrontiert er sie mit seiner Wut und seinem Hass. Als er Hand an sie legen will, verletzt sie ihn mit einer Haarspange. Guarca rennt blutend davon .

Dritter Akt – Am Strand: Ein Seemann singt in der Ferne von seiner Liebe. Lysias wartet auf Rhea. Intermezzo und Morgendämmerung. In seinen Armen beteuert Rhea noch einmal ihre Liebe. Da stürzt Guarca hervor – die Zeit der Rache ist da. Lysias schiebt Rhea zur Seite und wirft sich auf Guarca, der ihn ersticht. Rhea erinnert sich an den Ring – sie öffnet die Gemme und atmet das tödliche Gift ein. In geistiger Verwirrung halt sie ekstatisch-sterbend den toten Lysias in ihren Armen. Die Mädchen und Dafne singen im Hintergrund. Als sie sich nähern, finden sie die Liebenden in enger Umarmung des Todes. Den Trauergesang übertönt im Orchester das Motiv des Lebens. G. H.

.

.

Eine vollständige Auflistung der bisherigen Beiträge findet sich auf dieser Serie hier.

Kompositionen von Franz Schubert und Johannes Brahms nehmen im Liedgesang des Baritons Matthias Goerne einen gewichtigen Raum ein. Bereits bei seiner früheren Stammfirma Decca hatte er mehrere CDs mit

Kompositionen von Franz Schubert und Johannes Brahms nehmen im Liedgesang des Baritons Matthias Goerne einen gewichtigen Raum ein. Bereits bei seiner früheren Stammfirma Decca hatte er mehrere CDs mit  Interessant ist eine CD mit Werken von

Interessant ist eine CD mit Werken von  Lieder aus finsteren Zeiten:

Lieder aus finsteren Zeiten:

Nun zu einem

Nun zu einem

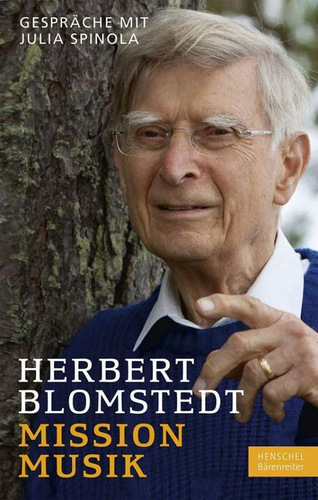

Im Vorwort berichtet Julia Spinola sachlich darüber, wie es zum Entstehen des Buches kam, und gibt einen Überblick über den Inhalt der einzelnen, in Gesprächsform gehaltenen Kapitel. In der Einleitung dann verfällt sie einer überschwänglichen Schwärmerei, entfernt sich damit vom Charakter der Persönlichkeit, die sich später im Verlaufe der Gespräche in einer ganz anderen, klareren und sachlicheren Art und Weise darstellt und nimmt dem Leser damit fast die Möglichkeit, sich unbefangen selbst ein Bild von dem Portraitierten zu machen. „Alles Theatralische und Kostümierte ist ihm wesensfremd“, schreibt sie, wählt aber selbst eine Darstellungsweise, der das gar nicht fremd ist und die sich quasi vor den Dirigenten drängt. Es ist dem Leser also zu empfehlen, erst die Gespräche zu lesen und sie dann an dem in der Einleitung entworfenen Bild zu messen. Man kann dann durchaus zu einem ähnlichen Urteil kommen, aber es wird dem Leser nicht im Voraus aufoktroyiert.

Im Vorwort berichtet Julia Spinola sachlich darüber, wie es zum Entstehen des Buches kam, und gibt einen Überblick über den Inhalt der einzelnen, in Gesprächsform gehaltenen Kapitel. In der Einleitung dann verfällt sie einer überschwänglichen Schwärmerei, entfernt sich damit vom Charakter der Persönlichkeit, die sich später im Verlaufe der Gespräche in einer ganz anderen, klareren und sachlicheren Art und Weise darstellt und nimmt dem Leser damit fast die Möglichkeit, sich unbefangen selbst ein Bild von dem Portraitierten zu machen. „Alles Theatralische und Kostümierte ist ihm wesensfremd“, schreibt sie, wählt aber selbst eine Darstellungsweise, der das gar nicht fremd ist und die sich quasi vor den Dirigenten drängt. Es ist dem Leser also zu empfehlen, erst die Gespräche zu lesen und sie dann an dem in der Einleitung entworfenen Bild zu messen. Man kann dann durchaus zu einem ähnlichen Urteil kommen, aber es wird dem Leser nicht im Voraus aufoktroyiert.

Das hinterlassene Werk:

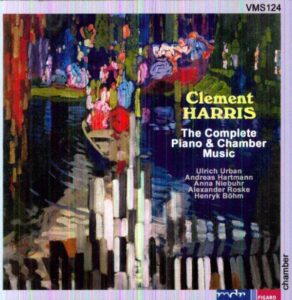

Das hinterlassene Werk:  Viele seiner Werke sind heute in keiner Bibliothek mehr vorhanden, auch nicht bei den Verlagen. Dennoch konnte ein Großteil seiner Kompositionen für die Einspielung auf der CD aufgefunden werden. Nur die Versuche, die (nach 1897) bei Metzler in London erschienenen Six Songs („Faith“, „Forget me not“, „Absence“, „The Return“, „Hope“, „Vision“) zu finden, waren vergeblich. Glücklicherweise besaß Harris‘ Biograf Claus Victor Bock in Amsterdam eine Fotokopie von Harris‘ Manuskript von einem dieser sechs Lieder, „Forget me not“. Vielleicht findet sich mithilfe dieser Publikation doch noch ein Exemplar der Druckausgabe der Six Songs? Die „Quatre Etudes de Concert“ erschienen 1893 bei Schott in London, Mainz, Brüssel und Paris. Sie sind gleichzeitig Stimmungsbilder, und ein zutreffender Titel wäre „Die vier Jahreszeiten“, denn jede der vier Etüden, die Harris Cosima Wagners Tochter Daniela, der Halbschwester Siegfried Wagners, gewidmet hat, trägt eine Jahreszeit als Überschrift. Das „Lied de Peter Cornelius“ in der „Transcription de Concert pour Piano par Clement Harris“ erschien 1893 bei Schott in London, Mainz, Brüssel und Paris. Cornelius‘ Lied „In Lust und Schmerzen“ aus dem Jahre 1854 auf ein eigenes Gedicht ist Marie von Sayn-Wittgenstein, der Tochter von Liszts Lebensabschnitts-Gefährtin Caroline, gewidmet. Auch Franz Liszt hat Gedichte von Peter Cornelius vertont. Zwei Romanzen von Clement Harris bemühen sich offenbar, den in Richard Wagners OEuvre nahezu ausgeklammerten Bereich der Kammermusik in Denkungsart, Formgebung und Harmonik des Bayreuther Meisters einzubringen. „Das Meer ist ein Teil meiner selbst, und lange von ihm getrennt sein, macht mich ruhlos und schwermütig. Ich existiere zu Land, zu Wasser aber lebe ich.“ Harris‘ letzte Komposition waren die „Songs of the Sea“ auf Gedichte von Auberton Herbert, die er seinen Eltern widmete.

Viele seiner Werke sind heute in keiner Bibliothek mehr vorhanden, auch nicht bei den Verlagen. Dennoch konnte ein Großteil seiner Kompositionen für die Einspielung auf der CD aufgefunden werden. Nur die Versuche, die (nach 1897) bei Metzler in London erschienenen Six Songs („Faith“, „Forget me not“, „Absence“, „The Return“, „Hope“, „Vision“) zu finden, waren vergeblich. Glücklicherweise besaß Harris‘ Biograf Claus Victor Bock in Amsterdam eine Fotokopie von Harris‘ Manuskript von einem dieser sechs Lieder, „Forget me not“. Vielleicht findet sich mithilfe dieser Publikation doch noch ein Exemplar der Druckausgabe der Six Songs? Die „Quatre Etudes de Concert“ erschienen 1893 bei Schott in London, Mainz, Brüssel und Paris. Sie sind gleichzeitig Stimmungsbilder, und ein zutreffender Titel wäre „Die vier Jahreszeiten“, denn jede der vier Etüden, die Harris Cosima Wagners Tochter Daniela, der Halbschwester Siegfried Wagners, gewidmet hat, trägt eine Jahreszeit als Überschrift. Das „Lied de Peter Cornelius“ in der „Transcription de Concert pour Piano par Clement Harris“ erschien 1893 bei Schott in London, Mainz, Brüssel und Paris. Cornelius‘ Lied „In Lust und Schmerzen“ aus dem Jahre 1854 auf ein eigenes Gedicht ist Marie von Sayn-Wittgenstein, der Tochter von Liszts Lebensabschnitts-Gefährtin Caroline, gewidmet. Auch Franz Liszt hat Gedichte von Peter Cornelius vertont. Zwei Romanzen von Clement Harris bemühen sich offenbar, den in Richard Wagners OEuvre nahezu ausgeklammerten Bereich der Kammermusik in Denkungsart, Formgebung und Harmonik des Bayreuther Meisters einzubringen. „Das Meer ist ein Teil meiner selbst, und lange von ihm getrennt sein, macht mich ruhlos und schwermütig. Ich existiere zu Land, zu Wasser aber lebe ich.“ Harris‘ letzte Komposition waren die „Songs of the Sea“ auf Gedichte von Auberton Herbert, die er seinen Eltern widmete. Nachdem der Pianist

Nachdem der Pianist  Das große Foto oben ist ein Screenshot auf dem

Das große Foto oben ist ein Screenshot auf dem