.

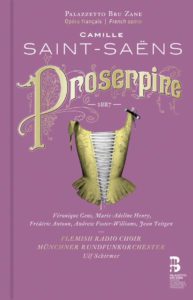

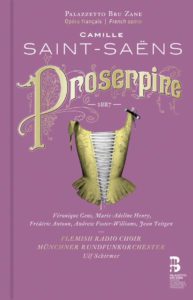

Für Freunde der großen französischen Oper wieder ein Leckerl in Gestalt von Camille Saint-Saens‚ Drame lyrique in vier Akten, Proserpine – wie schon mehrfach vom Münchner Rundfunkorchester unter Ulf Schirmer mit den Solisten Véronique Gens, Fréderic Altoun, Marie-Adeline Henry, Andrew Foster-Williams, Jean Teitgen, vor allem Matthias Vidal (und anderen). Der Bayerische Rundfunk sendete dies am 9. Oktober 2016 zeitgleich zum Konzert, das als luxuriöse Buch-2CD-Ausgabe bei Ediciones Singulares (ISBN 978-84-617-7213-1/ Note 1) erschienen ist.

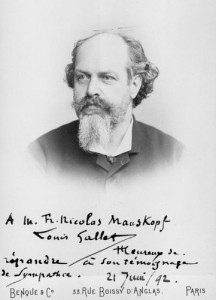

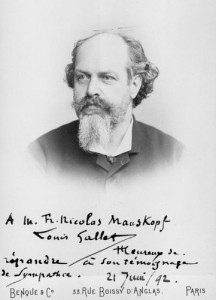

Camille Saint-Saens 1875/ Wiki

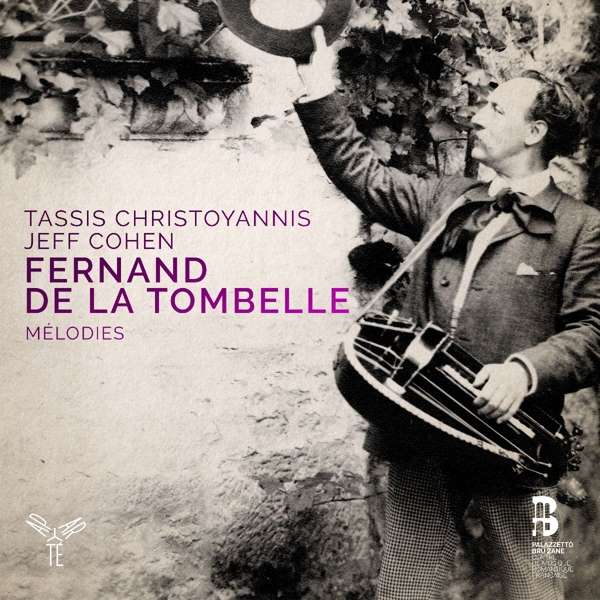

Man mag sich fragen – wie bereits im Artikel über die kommenden Schätze vom Palazetto in der neuen Saison 2016/2017 – ob es sinnvoll ist, von einem doch durchaus populären Komponisten gleich zwei weitere, zugegeben absolut unbekannte, Werke aufzuführen (das andere ist Le Timbre d´Argent im Juni 2017), während es noch eine Legion von kaum präsenten und oder verschollenen anderen gibt: Das liegt in den Händen der Götter, die da wirken, namentlich Bernard Dratwicki vom Palazetto Bru Zane, der eine augenscheinliche Liebe zu Gounod und Saint-Saens zeigt und eine Art Saint-Saens-Festival angeschoben hat. So ist gerade eine neue CD mit Mélodies des Komponisten, gesungen von dem fabelhaften Bass-Bariton Tassis Christoyannis, bei Aparte erschienen (AP 132, die Nummer findet sich gelb auf weiß nach langem Suchen).

.

Hier die Kritik zur Neuerscheinung bei den Ediciones Singulares von Matthias Käther: Camille Saint-Saëns gehört zu den berühmtesten französischen Musikern überhaupt – als Opernkomponist ist er allerdings nur wenig erfolgreich gewesen. Außer Samson et Dalila hat keine Oper so richtig überlebt. Jetzt ist eine weitere von ihm erschienen: Proserpine. Saint-Saëns wollte immer alles in seinen Opern, aber herausgekommen sind oft komplizierte Nichtigkeiten. Vergleichbar ist für mich sein Opernschaffen (immerhin 13 Stück!) mit Balzacs Geschichte vom unvollendeten Bildnis – der Maler pinselt so lange am Bild herum, bis nichts mehr zu sehen ist. Camille Saint-Saëns war absolut fasziniert von Wagner – er liebte aber auch Bizet und Mendelssohn. Und rührte das alles zu einem sonderbaren Brei zusammen. Anders als bei anderen französischen Wagnerianern wie Chabrier und Chausson ist das Ergebnis allerdings zuweilen eher scholastisch als amüsant. Proserpine von 1887/1899 ist ein schönes Beispiel dafür, dass man eine extrem kurze Oper dennoch so wirr gestalten kann, dass man den Überblick verliert. Es geht um eine Kurtisane im Rokkoko. Saint-Saëns schleift uns durch Salons, ein Kloster, ein Boudoir, er bringt Zigeuner ins Spiel, eine Kartenleserin, Schurken und Wegelegerer, und das alles in 90 Minuten. Das rast wie im Eilzugtempo am Hörer vorbei, und wenn sich Proserpine am Ende erdolcht, fragt man sich: Warum eigentlich? Und: Was genau war jetzt nochmal die Handlung? Und: Warum erinnern eigentlich so viele Szenen optisch an Carmen, instrumentatorisch an Tschaikowski und harmonisch an Wagner, und zwar meist alles drei zugleich?

Dennoch bin ich ganz glücklich über diese Doppel-CD bei den Ediciones Singulares in der Folge des Münchner Konzertes 2016, denn dies hier ist wirklich mal eine echte CD-Oper. Ein Werk, das beim ersten Hören einfach scheußlich klingt, zweiten amüsant und dritten genial. Hinter dieser etwas sperrigen Musiksprache verbirgt sich ein hochkompliziertes, sehr bewunderungswürdiges Uhrwerk aus feinst gesponnenen Leitmotiven, ganz aparten Orchesternuancen, (die Holzbläser sind wirklich göttlich in dieser Partitur!), und trotz der sehr kruden Handlung spürt man die Phantasie dieses großen Komponisten – grade die Zeichnung die Kurtisane Proserpine ist beim näheren Hinhören anrührend: eine verzweifelte Frau, die ähnlich wie Traviata nach echter Liebe sucht.

Dennoch bin ich ganz glücklich über diese Doppel-CD bei den Ediciones Singulares in der Folge des Münchner Konzertes 2016, denn dies hier ist wirklich mal eine echte CD-Oper. Ein Werk, das beim ersten Hören einfach scheußlich klingt, zweiten amüsant und dritten genial. Hinter dieser etwas sperrigen Musiksprache verbirgt sich ein hochkompliziertes, sehr bewunderungswürdiges Uhrwerk aus feinst gesponnenen Leitmotiven, ganz aparten Orchesternuancen, (die Holzbläser sind wirklich göttlich in dieser Partitur!), und trotz der sehr kruden Handlung spürt man die Phantasie dieses großen Komponisten – grade die Zeichnung die Kurtisane Proserpine ist beim näheren Hinhören anrührend: eine verzweifelte Frau, die ähnlich wie Traviata nach echter Liebe sucht.

Nicht dass die die Abgründe einer Thais oder Traviata hätte. Camille Saint-Saëns war leider ein ziemlich moralinsaurer Typ, der weniger gern mit der Sünde flirtete als Verdi oder Massenet; er neigte sich eher aus Demonstrationsgründen über den Abgrund, nicht aus Lust am Dekadenten oder dramatischem Instinkt heraus. Das macht ihn zwar als Musikdramatiker zuweilen etwas fade. Der Musiker bleibt davon unangetastet.

Seit einiger Zeit wurde das Münchner Rundfunkorchester unter Ulf Schirmer für ein Projekt des Palazetto Bru Zane gewonnen, bei dem unbekannte Opern der französischen Romantik (meist) konzertant aufgeführt werden. (In diesem Rahmen sind beim Label Ediciones Singulares auch Gounods Oper Cinq-Mars und rund 10 weitere der französischen Romantik erschienen.)

Also deutsches Orchester, deutscher Dirigent, aber größtenteils französische Sänger. Das ist die gerechte Strafe für einen Franzosen, der Wagner mehr liebte als seine eigenen Kollegen. Aber eine leicht zu ertragende. Wenn mir auch mitunter etwas der dramatische Schwung, die bunte Turbulenz der Handlung akustisch fehlt, macht Ulf Schirmer doch im Grunde das Beste aus einer Partitur, die schon auf dem Papier zu sehr mit Bayreuth flirtet, um noch als schäumende Opéra comique durchzugehen.

Besetzt wurde hier sehr zufriedenstellend bis grandios – Veronique Gens bleibt als Titelfigur manchmal etwas unstet in den expressiven Momenten, aber sie durchläuft eine schwierige stimmliche Entwicklung im Stück, und das bewältigt die Sängerin souverän. Auch die vielen anderen Rollen sind wunderbar besetzt, Frederic Antoun, Jean Teidgen, Mathias Vidal, um nur drei zu nennen, lassen kaum einen Wunsch offen. Wie so oft in letzter Zeit bei Produktionen von Ediciones Singulares wird hier eher Zweitrangiges aus der französischen Musikgeschichte erstrangig interpretiert (Saint-Saens: Proserpine mit Veronique Gens, Marie-Adeline Henry, Frederic Antoun, Andrew Foster-Williams, Jean Teidgen Flemish Radio Choir Münchner Rundfunkorchester; Ediciones Singulares, 2 CD ES 1027). Matthias Käther

.

.

Und nun Ausführliches zum Werk: Die am 14. März 1887 in der Opéra-Comique uraufgeführte Proserpine bleibt ein verkanntes Werk, das die Beziehung von Saint-Saëns zu Wagner klar erkennen lässt, ein absoluter Bezugspunkt für jeden französischen Komponisten, wie in der Korrespondenz des französischen Musikers belegt ist. In der Tat ist die Tonsprache eine der modernsten und kühnsten des fünfzigjährigen Saint-Saëns, der Dissonanzen und Ausbrüche in einem entfesselten, vehementen und synkopierten Orchester verschwenderisch benutzt. Proserpine ist in dieser Oper nicht die unwiderstehliche Schönheit, die von Hades/Pluto begehrte Tochter der Ceres. Liebhaber der Antike, die einen Saint-Saëns, der die Mythologie verteidigte und liebte, werden enttäuscht sein:

Und nun Ausführliches zum Werk: Die am 14. März 1887 in der Opéra-Comique uraufgeführte Proserpine bleibt ein verkanntes Werk, das die Beziehung von Saint-Saëns zu Wagner klar erkennen lässt, ein absoluter Bezugspunkt für jeden französischen Komponisten, wie in der Korrespondenz des französischen Musikers belegt ist. In der Tat ist die Tonsprache eine der modernsten und kühnsten des fünfzigjährigen Saint-Saëns, der Dissonanzen und Ausbrüche in einem entfesselten, vehementen und synkopierten Orchester verschwenderisch benutzt. Proserpine ist in dieser Oper nicht die unwiderstehliche Schönheit, die von Hades/Pluto begehrte Tochter der Ceres. Liebhaber der Antike, die einen Saint-Saëns, der die Mythologie verteidigte und liebte, werden enttäuscht sein:

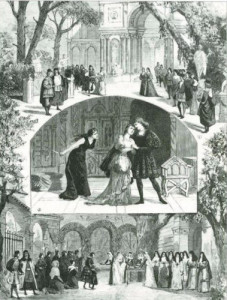

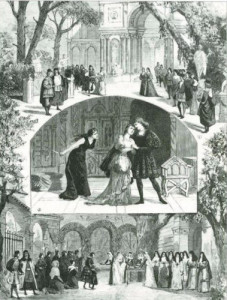

Camille Saint-Saens: Illustration „Proserpine“ 1876/ Ausschnitt/ Dratwicki/BR

Diese Proserpine ist eine Kurtisane aus der Renaissance, eine betörende, heidnische Priesterin der Lust, für die die Liebe ein Abgrund der Qual und des Leids ist, die ein Opfer der teuflischen Freuden Satans ist und wird, während die liebliche Angiola „Unschuld, Reinheit, die Verkörperung der reinen und jungfräulichen Liebe“ darstellt (so der Komponist). Keusche (und vielleicht langweilige) Liebe, leidenschaftliche (vergiftete) Liebe stehen sich hier gegenüber. Auf der einen Seite Friede, Ruhe, stumme Pflichterfüllung, auf der anderen Leidenschaft und Konflikte. Der Kontrast, der so entsteht, der Gegensatz zwischen den Charakteren von Angiola und Proserpine, der sich daraus ergibt, eröffnete für Saint-Saëns einen fruchtbare Palette an Ausdrucksmöglichkeiten. Saint-Saëns, der sich Wagner gegenüberstellen will, realisiert hier eine Überfülle an klanglichen Effekten in einer reichen und raffinierten Orchestrierung.

Aber so „modern“ Saint-Saens` orchestrale Vorstöße auch sein mögen – es sind doch die Bemühungen eines in tiefer Tradition befangenen Komponisten, der ein abgestandenes Sujet bevorzugte (wie der Korrespondent in der New York Times vom 6. April 1887 anlässlich der Pariser Uraufführung schreibt: …“All the names are high-sounding and musical, but the libretto is commonplace… There is no mirth or light in the plot and common sense is entirely forgotten. It begins as a comic opera, then goes to grand opera and finally ends in melodrama. The Music though… is always wonderfully clear and the orchestral portion is a constant surprise and pleasure. It is always solid, if not amusing…“)

Nach den Verunsicherungen des Franco-Deutschen Krieges 1870/71 wollte die französische bürgerliche Gesellschaft keine beunruhigenden Themen auf der Bühne sehen, sondern liebte die Geschichtsschinken wie Samson et Dalila (1877), Gounods Cinq-Mars oder die üppigen Ausstattungs-Kisten eines Massenet (1877 gab es den Roi de Lahore, Hérodiade hatte 1881 Premiere in Brüssel). Alles Vehikel, um dem Bürgertum die Angst zu nehmen, es zu beruhigen, ihm eine heile (Bühnen-)Welt vorzugaukeln. Ähnlich wie in Davids Herculanum grummelte es unter der nur scheinbar wieder beruhigten Oberfläche des französischen Alltagslebens.

1872 also Proserpine: die – wie zu erwarten – unglücklich endende Geschichte aus dem Italien des 16. Jahrhunderts, die Geschichte einer unglücklichen Liebe einer Sünderin, der Gioconda, Fosca oder auch vor allem Thais von Massenet (1894) nicht unähnlich, eben die Geschichte von der edlen Hure – ein viel verwendeter Topos, bei dem Verderbtheit gegen die Unschuld steht und sich nur durch das selbstlose Opfer reinwaschen kann. Dies ist die bekannte Moralität des ausgehenden 19. Jahrhunderts in Europa, in dem die (groß-)bürgerliche Gesellschaft mit befriedigtem Grusel den glamourösen Auf-, aber auch lustvoll-verdienten Abstieg der Sünde beklatschte. Kein Wunder, dass sozialkritische Studien wie Zolas Nana oder die realistischen Alltagsbilder wie Le ventre de Paris 1873 mit Argwohn bedacht wurden.

Proserpine – Dame lyrique in 4 Akten, auf ein Llibretto von Louis Gallet (nach dem Bühnenstück von Auguste Vacquerie – 1872), Uraufführung am 14. März am 1887 am Théâtre de l’Opéra-Comique in Paris. Unter der Leitung von M. J. Dansi sangen Caroline Salla/ Prosepine, Cécile Simmonet/ Angiola, Guillaume Albert Lubert/ Sabattino sowie Emil-Alexandre Taskin/ Squarocca. Im Folgenden zum Verständnis der Radioübertragung von BR Klassik am 9. Oktober einige Zeilen zur Oper selbst und zu Camille Saint-Saens, der uns nur scheinbar als der allzu bekannte Komponist des Dauerbrenners Samson et Dalila im Bewusstsein ist. Den Artikel von Florian Heurich und die Inhaltsangabe entnahmen wir den Programmheften des Münchner Rundfunkorchesters / 1. Sonntagskonzert 2016/2017 mit freundlicher Genehmigung des Autors und des Müncher Rundfunkorchesters. Inhaltsangabe am Schluss G. H.

.

.

Königin der Nacht und Engel des Tags – zu Camille Saint-Saëns’ Oper Proserpine: Im dritten Akt von Camille Saint-Saëns’ Oper Proserpine ruft die Titelfigur ihre mythologische Namensgeberin an: Proserpina, die Göttin der Unterwelt. Hier, in der Schlüsselszene des Werks, offenbart sich die ganze Tragik dieser Frau, die sich nach der wahren Liebe sehnt, sich dabei jedoch bewusst ist, dass sie diese niemals finden wird. Proserpine, die Kurtisane, bezeichnet sich und die antike Göttin als »reines sans soleil«, als »Königinnen ohne Sonne«. So wie die Göttin fernab des Tageslichts lebt, so lebt die Kurtisane weit weg von der Liebe. Damit erschöpfen sich aber auch schon die Bezüge zur Mythologie. Proserpine ist vielmehr das Drama einer schillernden Frau, die niemals gegen die lichte Reinheit ihrer Nebenbuhlerin Angiola im Kampf um das Herz Sabatinos ankommen kann, aber dennoch die um ein Vielfaches faszinierendere Persönlichkeit ist. Der Kontrast zwischen diesen beiden Frauenfiguren, der zum Schattendasein Verdammten und der engelsgleich Leuchtenden, bildet das dramaturgische Zentrum der Oper, um das herum das gesamte Drama aufgebaut ist. Leidenschaft, Geheimnis und dunkle Glut auf der einen Seite, Klarheit und Anstand auf der anderen.

Saint-Saens: „Proserpine“/ der Autor Auguste Vacquerie, Verfasser des Bühnenstücks „Proserpine“ auf einem Foto von Nadar/ Taschen

Als Saint-Saëns auf das 1838 geschriebene Theaterstück Proserpine stieß, ein Jugendwerk des im literarischen Umfeld von Victor Hugo tätigen Schriftstellers Auguste Vacquerie, war er sofort begeistert von der geheimnisvollen Titelfigur und vom opulenten Renaissanceambiente der in Florenz angesiedelten Handlung. Komponist und Autor kamen bereits über eine Oper im italienischen Stil überein, da der Schauplatz dies nahelegte, das Projekt konnte jedoch nicht verwirklicht werden. Erst mehrere Jahre später, als sich Saint-Saëns und Vacquerie bei einem Diner im Haus Victor Hugos wiederbegegneten, wurde die Idee erneut aufgegriffen, und man zog Louis Gallet als Librettisten hinzu, der aus dem Dramentext ein Opernlibretto machen sollte: nun allerdings ein Drame lyrique »à la française«. Die Uraufführung fand schließlich am 14. März 1887 an der Opéra-Comique in Paris statt. Proserpine stand jedoch von Anfang an unter einem ungünstigen Stern, da bereits elf Tage nach der Uraufführung in der Salle Favart, der Spielstätte der Opéra-Comique, ein verheerender Brand ausbrach, der die Kulissen und einen großen Teil des Notenmaterials vernichtete. Lediglich die Orchesterpartitur wurde verschont, jedoch war an weitere Aufführungen vorerst nicht zu denken. So blieb die Oper bis heute eines der am meisten vernachlässigten Stücke von Saint-Saëns.

Saint-Saens: „Proserpine“/ der Tenor Guillaume Albert Lubert sang den Sabatino/ Foto operamania ipernity.com (dazu eine Legende: GUILLAUME ALBERT LUBERT/ (1859-1919)/ French Tenor/ Pupil at Societe Sainte Cecile and Conservatory of Music .Appeared in small roles at the Paris opera. His first success was in a concert in 1880 in „Damnation of Faust“ at Bordeaux. From 1881-1883 at the Grand Theater Brussells where he was heard as Leopold „La Juive“ ,Raymond „Robert de Diable“ . Pollio „Norma“ and in „La Favorita“ , „Faust“ & ‚Lucia di Lammermoor“. On his return to Paris he appeared with Marcella Sembrich in ‚La Traviatta“ and he remained in Paris performing Italian roles until the end of the 1885 season.He joined the Opera Comique and sang leading roles in „Romeo & Juliette ‚ , „Manon“ , Carmen etc)

Für die Opéra-Comique war Proserpine ein eher ungewöhnliches Werk hinsichtlich Dramaturgie, Libretto und musikalischer Konzeption. Als Drame lyrique ohne gesprochene Dialoge entsprach es kaum mehr den Kriterien der an der Opéra-Comique bis dahin vornehmlich gespielten Gattung gleichen Namens, und in Saint-Saëns’ oftmals symphonischer Kompositionsweise, die sich über weite Strecken eher aus der Deklamation entwickelt als aus der stimmlichen Bravour, klingt deutlich der seinerzeit die französische Musik überschwemmende Wagnerismus an. Auch die Verwendung einiger Leitmotive hatte der Wagner-Verehrer Saint-Saëns von seinem deutschen Kollegen übernommen. So finden sich in der Partitur etwa Motive, die Proserpine und Angiola sowie deren unterschiedlichen Liebeskonzepten zuzuordnen sind. Genau das war es, was Kritik hervorrief und auch einer gewissen Polemik hinsichtlich französischem und deutschem Stil, die gerade in Paris aufgeflammt war, zusätzliche Nahrung gab. Während der erste Akt mit seinen Arien und seiner eingängigen Melodik sowie der zweite Akt mit seinem zarten Lyrismus uneingeschränkte Zustimmung fanden, empfand man die letzten beiden Akte als eher befremdend. Zu kompliziert sei Saint-Saëns’ Kompositionsweise, zu sehr dominiere der Symphoniker über den Bühnenkomponisten, so hieß es. Bezeichnenderweise konnte man im selben Jahr wie Proserpine überdies seine monumentale Orgelsymphonie erstmals in Paris erleben, ein halbes Jahr nach ihrer Londoner Uraufführung. Tatsächlich hört man den komplexen und ausgefeilten Orchesterklang dieses Werks stellenweise auch aus Proserpine heraus. Das, was Ende der 1880er Jahre noch vor den Kopf stieß, zumal bei einem Werk für die Opéra-Comique, macht jedoch gerade die Originalität dieser Oper aus.

Angesichts der Polemik sah sich Saint-Saëns gezwungen, seine Theaterästhetik öffentlich in der Musikzeitschrift Le ménestrel zu verteidigen: »[…] ich glaube, dass das Drama auf eine Synthese verschiedener Stile zusteuert: der Gesang, die Deklamation, die Symphonie vereint in ständigem Gleichgewicht, sodass der Schöpfer alle Mittel der Kunst ausschöpfen kann und der Zuhörer all seine legitimen Geschmäcker befriedigt sieht.« Saint-Saëns’ Konzept einer Mischung der Stile spiegelt sich auch in der musikalischen Ausgestaltung der vier Akte wider, wobei in jedem von ihnen ein anderer Ton angeschlagen wird. Der Librettist Louis Gallet, der dem Komponisten die textliche Vorlage dafür lieferte, bezeichnete den Charakter der einzelnen Akte der Reihe nach als »symphonisch, melodisch, pittoresk, dramatisch«, entsprechend der jeweiligen Bühnensituation: ein Fest im Garten von Proserpines Palast, eine Klosterszene mit dem zaghaften Kennenlernen von Angiola und Sabatino, ein farbenfrohes Zigeunerlager und schließlich die finale tödliche Konfrontation aller Beteiligten.

Saint-Saens: „Proserpine“/ der Librettist Louis Gallet/ Wiki

Insbesondere der zweite Akt, der die lyrischsten Momente der Partitur enthält, ist eine Erfindung Gallets. In Vacqueries Theaterstück kommt diese Szene im Kloster nicht vor, der Librettist erzeugt mit diesem Kunstgriff jedoch den größtmöglichen Kontrast zur Wollust im Palast Proserpines, wodurch die beiden Frauen in ihrer vollen Gegensätzlichkeit etabliert sind. Für die Renaissanceopulenz des ersten Akts ließ sich Saint-Saëns auf einer Florenzreise im Vorfeld der Komposition inspirieren, auf der er ganz ins Ambiente der Geschichte eintauchte und bereits klare Gedanken zur Szenerie formulierte. Diese solle aus Portalen und Marmortreppen bestehen, dazu »vier oder fünf hübsche Tänzerinnen, prächtig gekleidet im Stil Veroneses, die hübsche Posen einnehmen und sich mit den jungen Leuten unterhalten«. Auch die Konzeption der Titelfigur hatte er klar vor Augen als »eine seltsame und mysteriöse Frau«, die jedoch nicht allzu abstoßend und rätselhaft erscheinen dürfe.

.

.

Zur Musik:In einem kurzen Orchestervorspiel werden zwei wichtige Motive exponiert, die sich durch das gesamte Werk ziehen: eines für Proserpine und ein weiteres für deren Sehnsucht nach Liebe. Während der erste Akt mit buntem Treiben auf einem rauschenden Fest beginnt, auf dem Proserpines Liebhaber eine Siciliana anstimmen und eine Pavane der Bühnenmusik eine entrückte Renaissance-Atmosphäre heraufbeschwört, präsentiert sich die Titelfigur zunächst von ihrer melancholischen und sehnsuchtsvollen Seite. Sabatino tritt mit einem an seinen Freund Renzo gerichteten Arioso auf. In der zentralen Auseinandersetzung zwischen Proserpine und Sabatino steigert sich die Sehnsucht der Kurtisane dann mehr und mehr zur glühenden Leidenschaft. »Sie ist vom Geblüt der großen Liebenden«, so Saint-Saëns. Sabatino sieht in ihr jedoch nur die Frau, für die Liebe gleich Geld ist. Wenn sich Proserpine, der die wahre Liebe versagt blieb, schließlich dem Banditen Squarocca hingibt, bricht wieder die dekadente Feststimmung in die Szenerie hinein, die sich zum Aktschluss in einer Art Brindisi (ital.: Trinklied) bis zur Orgie steigert.

Zur Musik:In einem kurzen Orchestervorspiel werden zwei wichtige Motive exponiert, die sich durch das gesamte Werk ziehen: eines für Proserpine und ein weiteres für deren Sehnsucht nach Liebe. Während der erste Akt mit buntem Treiben auf einem rauschenden Fest beginnt, auf dem Proserpines Liebhaber eine Siciliana anstimmen und eine Pavane der Bühnenmusik eine entrückte Renaissance-Atmosphäre heraufbeschwört, präsentiert sich die Titelfigur zunächst von ihrer melancholischen und sehnsuchtsvollen Seite. Sabatino tritt mit einem an seinen Freund Renzo gerichteten Arioso auf. In der zentralen Auseinandersetzung zwischen Proserpine und Sabatino steigert sich die Sehnsucht der Kurtisane dann mehr und mehr zur glühenden Leidenschaft. »Sie ist vom Geblüt der großen Liebenden«, so Saint-Saëns. Sabatino sieht in ihr jedoch nur die Frau, für die Liebe gleich Geld ist. Wenn sich Proserpine, der die wahre Liebe versagt blieb, schließlich dem Banditen Squarocca hingibt, bricht wieder die dekadente Feststimmung in die Szenerie hinein, die sich zum Aktschluss in einer Art Brindisi (ital.: Trinklied) bis zur Orgie steigert.

Auf den opulenten ersten Akt folgt im zweiten Akt die Intimität des Klosters, in dem Angiola lebt. Schon das leuchtende Orchestervorspiel und der religiöse Unterton, der hier mitschwingt, unterstreichen den bereits durch ihren Namen angedeuteten engelsgleichen Charakter von Proserpines Gegenspielerin. Als Inbegriff von subtiler, hoher Liebeslyrik bringt Sabatino seiner zukünftigen Braut ein Sonett dar. Der Akt, in dem zwei zentrale Leitmotive dominieren – »Triumph der Anmut« und »eheliche Liebe« – endet in einem breit angelegten und raffiniert gestalteten Ensemble, das bei der Uraufführung wegen des großen Jubels sogar wiederholt wurde.

Der dritte Akt beginnt mit einer Genreszene im Lager der Zigeuner. Eine Tarantella bietet Raum für ein Ballett und geht dann in einen Chor der Zigeuner über. Diese Szene fügte Saint-Saëns erst nachträglich in die Partitur ein, quasi als Zugeständnis an die Pariser Opernkonventionen und den Geschmack des Publikums, das derartige Tanz- und Chornummern erwartete. Überhaupt ist dieser Akt, dessen Charakter Gallet als »pittoresk« beschrieben hatte, der kontrastreichste des ganzen Werks. Ein Trinklied Squaroccas etwa hebt das folkloristische Ambiente der Szenerie hervor, andererseits findet sich hier auch Proserpines zentrale Solonummer. Wenn sie in ihrem großen Monolog ihre Namensverwandte, die Göttin der Unterwelt, anruft, offenbart dies den zerrissenen Charakter der sich verzweifelt nach Liebe sehnenden Kurtisane, der mit Angiola ein komplett gegensätzliches Frauenbild vor Augen geführt wurde. »Angiola ist der Tag, Proserpine die Nacht«, so Saint-Saëns, doch »die Nacht ist schöner als der Tag«.

Saint-Saens: „Proserpine“/ die Sopranistin Cécile Simonnet – hier als Lakmé – sang die Angiola in der Pariser Uraufführung/ Foto operamania ipernity.com (dazu eine Legende: CECILE SIMONNET, 1865-???

French Soprano, Entered the Conservatoire de Paris in 1882. Debuted in Monte-Carlo in January 1885 under the direction of Pasdeloup. Debuted at the Opéra-Comique on September 10, 1885 in Lakmé (Lakmé) to replace Van Zandt. She sang Mignon (Philine), Mireille (Mireille), le Pré – aux – clercs, la Traviata (Violetta). The evening of the burning of the salle Favart on 25 may 1887, she sang Mignon (Philine). She created Mary one day; in 1886 the Signal; in 1887 Proserpine; in 1890 Dante; on June 18, 1891, the dream/ Angelique).

In einer Konfrontation der beiden Frauen prophezeit die sich als wahrsagende Zigeunerin ausgebende Proserpine ihrer Kontrahentin eine schlechte Zukunft. In ihrer Reinheit widersteht Angiola jedoch den Einschüchterungsversuchen Proserpines, die sich hier – halb Carmen, halb Ulrica aus Verdis Un ballo in maschera – von ihrer undurchsichtigsten und bedrohlichsten Seite zeigt.

Ein langes Zwischenspiel leitet in den vierten Akt über. Aus der überarbeiteten Fassung seiner Oper hatte Saint-Saëns diesen symphonischen Entracte wieder herausgenommen, unter anderem wohl wegen der Kritik, Proserpine sei zu orchestral und zu wenig theatralisch gedacht. In der im heutigen Konzert gespielten Version erklingt jedoch dieses klangmalerische Orchesterstück, in dem fast im Stil einer Symphonischen Dichtung nachgezeichnet wird, wie Proserpine beinahe wahnsinnig vor Eifersucht dem von ihr begehrten Sabatino durch die Berge bis zu seinem Haus hinterhereilt. Das Duett zwischen den beiden, in dem Proserpine Sabatino ihre wahren Gefühle gesteht, von ihm jedoch zurückgewiesen wird, bildet daraufhin denn auch den ergreifenden, leidenschaftlichen Höhepunkt der Partitur.

Danach geht alles sehr schnell. In einen Zwiegesang von Sabatino und Angiola, in dem sich beide in einer langen Unisonophrase ihrer Liebe versichern, mischen sich Proserpines hasserfüllte Einwürfe, durch die diese Szene zum Terzett erweitert wird. Als die Kurtisane sich schließlich mit einem Dolch auf Angiola stürzt, geht Sabatino dazwischen, und Proserpine ersticht sich selbst. Ihre letzte ersterbende Phrase führt noch einmal die gesamte Tragik dieser Frau vor Augen, während sich im Orchester erneut das Motiv der Liebessehnsucht, mit dem die Oper auch begonnen hatte, aufbaut. »Grauenvolles Problem«, so kommentiert Saint-Saëns selbst den Schluss seiner Oper und fasst damit das ganze Dilemma seiner schillernden Titelfigur zusammen: »Satan, der Aufrührer, der ewige Verdammte, erdrückt mit seiner Überlegenheit die treuen Engel.« Der ewige Konflikt zwischen hell und dunkel, zwischen der reinen, aber womöglich etwas langweiligen Lichtgestalt und der faszinierenden Königin der Finsternis kommt auch hier zu einem höchst ambivalenten Ende. Florian Heurich

.

.

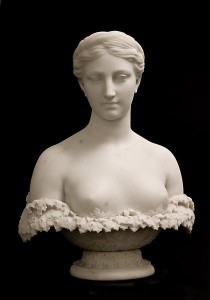

Saint-Saens: „Proserpine“/ Büste der Proserpine von Hiram Powers/ Wiki

Handlung: I. AKT Italien, 16. Jahrhundert, Abenddämmerung in den Gärten von Proserpines Palast. AI. 1. Szene Die Kurtisane Proserpine öffnet ihre Gärten für ein Fest, nachdem sie sich einen Monat lang in ihren Palast zurückgezogen hatte. Gäste haben sich versammelt und fragen sich, wem sie heute ihre Gunst erweisen wird. 2. Szene Proserpine erscheint. Sie reagiert nicht auf die Forderungen der Freier, sondern hält sehnsüchtig Ausschau nach Sabatino. Da sie ihn nicht entdecken kann, zieht sie sich wieder zurück. 3. Szene Renzo und sein Freund Sabatino erscheinen. Sabatino, der früher einen freizügigen Lebensstil pflegte und im Kreis Proserpines verkehrte, soll nun Renzos fromme Schwester Angiola heiraten. Renzo verlangt, dass sein zukünftiger Schwager sich ausdrücklich von Proserpine lossagt. 4. Szene Proserpine kehrt mit ihrer Entourage zurück und begrüßt Renzo mit übertriebenem Liebreiz, ignoriert aber Sabatino, um seine Reaktion zu prüfen. Nachdem auch er scheinbar keine Kenntnis von ihr nimmt, schickt sie alle Anwesenden zum Konzert, das in diesem Moment im Palast beginnt. 5. SzeneAllein zurückgeblieben, gesteht sich Proserpine ihre innige Liebe zu Sabatino ein, fürchtet aber, dass ihre Gefühle unerwidert bleiben werden. 6. Szene Sabatino kehrt aus dem Festsaal zurück und fragt Proserpine, warum sie ihn immer abgewiesen habe. Sie erklärt, dass sie sich nicht nach der körperlichen, mit Geld bezahlten, sondern nach echter, seelischer Liebe sehne, und deutet ihre Gefühle gegenüber Sabatino an. Um sie zu kränken und gegen sich aufzubringen, bietet er sich als bezahlender Freier an. Tief verletzt jagt sie ihn davon. Im Abgehen trifft er auf Renzo und sagt ihm, dass er getan habe, was dieser verlangte. 7. Szene Enttäuscht von Sabatino und den reichen Männern, die sich ihre Liebe nur kaufen, denkt Proserpine darüber nach, sich einem armen Schlucker hinzugeben. 8. Szene Just in diesem Moment wird der Verbrecher Squarocca herbeigebracht, der bei dem Versuch gefangen genommen wurde, in Proserpines Gemach Schmuck zu stehlen. 9. Szene Anstatt Squarocca ins Gefängnis bringen zu lassen, drängt Proserpine ihn dazu, sie aufs Fest zu begleiten. 10. Szene Die Gäste kommen aus dem Palast zurück in den Garten und sind erstaunt, Squarocca an Proserpines Seite zu sehen. Einer der Ihren erwähnt, dass Sabatino demnächst die Schwester Renzos heiraten werde, die er bereits seit zwei Jahren verehre. Proserpine ist außer sich, versichert sich aber sogleich planvoll der Ergebenheit Squaroccas. Dann eröffnet sie das Fest.

Saint-Saens: „Proserpine“/ „Venus venticorda“ von Rosetti, 1868/ Wiki

II. AKT Im Inneren eines Klosters. 1. Szene Junge Novizinnen und Klosterschülerinnen preisen das traumhafte Leben, das Angiola an der Seite eines schönen Mannes erwartet. Sie selbst aber hat die Hoffnung darauf verloren und glaubt, dass ihr Bruder sie nicht mehr verheiraten will. 2. Szene Der soeben angekommene Renzo verkündet seiner Schwester, dass ihr Leben hinter Klostermauern zu Ende sei, da er ihr einen Mann ausgewählt habe. Feierlich präsentiert er ihr Sabatino. 3. SzeneAngiola erschrickt beim Anblick Sabatinos. Renzo beruhigt sie aber mit dem Hinweis, dass dieser nun ein rechtschaffenes Leben führe. Die beiden verloben sich, worauf Renzo Sabatino veranlasst, heimzukehren und alles für Angiolas Ankunft vorzubereiten. Er selbst werde in drei Tagen mit seiner Schwester nachreisen. 4. Szene Das Kloster öffnet seine Tore für eine Armenspeisung. Squarocca mischt sich unter die Menge und beobachtet Angiola.

III. AKTEin Zigeunerlager in den Bergen. 1. SzeneSquarocca wird von den Zigeunern als Kamerad begrüßt und bittet sie, ihm bei der Umsetzung von Proserpines Plan behilflich zu sein. 2. SzeneProserpine erscheint als Zigeunerin verkleidet. Squarocca berichtet, dass er bereits die nötigen Vorbereitungen getroffen habe, um die Heimreise Angiolas und Renzos zu unterbrechen und die Geschwister ins Lager zu locken. 3. Szene Allein geblieben, beklagt Proserpine, dass Sabatino ihre Liebe nicht erwidert. Sie will sein Glück jedoch nicht akzeptieren, sondern die Verlobten auseinandertreiben. In einer feierlichen Anrufung der Unterweltsgöttin Proserpina fühlt sie sich ihrer Namensvetterin auch in der Dunkelheit ihrer Seele verbunden: Wie die antike Göttin des Tageslichts beraubt war, so müsse sie die Liebe entbehren. 4. SzeneSquarocca kehrt zurück und berichtet, dass Angiola und Renzo sich nähern und ihre Reise bald unterbrochen werde. Um die Hilfesuchenden ins Lager zu locken, stimmt er ein Trinklied an. 5. SzeneRenzo kommt mit seiner Schwester ins Lager und berichtet von einem Unfall mit ihrer Kutsche. Squarocca bietet an, den Schaden zu beheben, packt Riemen und Seile und geht mit Renzo zur Unfallstelle, während Angiola bei Proserpine warten soll. 6. Szene Proserpine gibt vor, aus Angiolas Hand zu lesen. Sie verkündet, dass ihre Heirat verflucht sei und dass ihr und ihrem Bruder tödliches Unheil drohe, sollte sie nicht sofort ins Kloster zurückkehren. Unverblümt fordert sie von Angiola, ihren Verzicht auf die Heirat zu schwören. Als diese sich weigert, wirft Proserpine ihre Verkleidung ab und droht der Rivalin offen, sie zu töten. 7. Szene Squarocca kehrt zurück, nachdem er Renzo gefesselt hat, und wird von Proserpine angewiesen, auch Angiola gefangen zu halten, während sie selbst zu Sabatino aufbricht. Doch in der Ferne werden Schüsse hörbar. Renzo tritt mit Soldaten auf, die ihn offenbar befreit haben und nun Squarocca festsetzen. Angiola und Renzo fallen sich in die Arme.

Saint-Saens: „Proserpine“ – Sarah Bernhardt als Cleopatra/ Harvard Theatre Collection Wiki Commons

IV. AKT Am Abend in Sabatinos Haus. 1. SzeneSabatino kann angesichts der bevorstehenden Hochzeit sein Glück nicht fassen. 2. SzeneÜberraschend erscheint Proserpine und gesteht Sabatino, dass sie ihn immer geliebt und stets nur zum Schein zurückgewiesen habe. Sabatino sagt ihr, sie solle auf immer verschwinden. Während er nach draußen geht, um seine Verlobte in Empfang zu nehmen, schleicht sie sich jedoch zurück und versteckt sich hinter einem Vorhang. 3. SzeneSabatino und Angiola schwören sich ewige Liebe. Wütend stürzt Proserpine hinter dem Vorhang hervor, um Angiola zu erdolchen. Sabatino wirft sich vor seine Verlobte, worauf Proserpine sich selbst tötet. Im Sterben wünscht sie den Liebenden, miteinander glücklich zu sein.

.

.

Sehr herzlichen Dank an den Musikwissenschaftler und Autor Florian Heurich sowie an Doris Sennefeld vom Münchner Rundfunkorchester für die Übernahme der Texte aus den Programmheften des Münchner Rundfunkorchesters / 1. Sonntagskonzert 2016/2017! Very special thanks to Gary Bryant of operamania (ipernity.com, whose phantastic collection of wonderful and incredibly many and well preserved photographs of 19th century opera singers is simply overwhelming and a must-look-at for every discerning opera lover. it´s difficult to imagine a similar collection. We are profoundly grateful for his generosity to be allowed to use some of his pictures.) Foto oben: Camille Saint-Saens: „Proserpine“/ die Sängerin der Uraufführung Caroline Salla, hier als Thomas´ Francesca neben dem Tenor Henrie Sellier/ Foto operamania ipernity.com

.

Eine vollständige Auflistung der bisherigen Beiträge findet sich auf dieser Serie hier.

Dennoch bin ich ganz glücklich über diese Doppel-CD bei den Ediciones Singulares in der Folge des Münchner Konzertes 2016, denn dies hier ist wirklich mal eine echte CD-Oper. Ein Werk, das beim ersten Hören einfach scheußlich klingt, zweiten amüsant und dritten genial. Hinter dieser etwas sperrigen Musiksprache verbirgt sich ein hochkompliziertes, sehr bewunderungswürdiges Uhrwerk aus feinst gesponnenen Leitmotiven, ganz aparten Orchesternuancen, (die Holzbläser sind wirklich göttlich in dieser Partitur!), und trotz der sehr kruden Handlung spürt man die Phantasie dieses großen Komponisten – grade die Zeichnung die Kurtisane Proserpine ist beim näheren Hinhören anrührend: eine verzweifelte Frau, die ähnlich wie Traviata nach echter Liebe sucht.

Dennoch bin ich ganz glücklich über diese Doppel-CD bei den Ediciones Singulares in der Folge des Münchner Konzertes 2016, denn dies hier ist wirklich mal eine echte CD-Oper. Ein Werk, das beim ersten Hören einfach scheußlich klingt, zweiten amüsant und dritten genial. Hinter dieser etwas sperrigen Musiksprache verbirgt sich ein hochkompliziertes, sehr bewunderungswürdiges Uhrwerk aus feinst gesponnenen Leitmotiven, ganz aparten Orchesternuancen, (die Holzbläser sind wirklich göttlich in dieser Partitur!), und trotz der sehr kruden Handlung spürt man die Phantasie dieses großen Komponisten – grade die Zeichnung die Kurtisane Proserpine ist beim näheren Hinhören anrührend: eine verzweifelte Frau, die ähnlich wie Traviata nach echter Liebe sucht.

Zur Musik:

Zur Musik:

Da übertreibt sie aber gewaltig. Die Sängerin

Da übertreibt sie aber gewaltig. Die Sängerin  Intime Stimmungsbilder sind auch die

Intime Stimmungsbilder sind auch die

„Menschenskind“

„Menschenskind“

Der Musiksammler/ Musikwissenschaftler John Caroll schreibt auf seiner website

Der Musiksammler/ Musikwissenschaftler John Caroll schreibt auf seiner website

Etwas Besonderes sind die vier Lieder aus „Sei Romanze“ von Verdi, die mit nur wenig Anklang an Opernhaftes gefällig präsentiert werden. Die „Ariette à l’ancienne“, eine von Rossinis „Pêches de viellesse“ („Alterssünden“) passt sehr gut in dieses Programm, während seine ca. 18-minütige Liedkantate „Giovanna d’Arco“ fast den Rahmen sprengt. Hier sind dann auch geläufige Koloraturen und ein großer Stimmumfang gefordert; Cornelia Lanz löst diese Aufgabe sehr solide. Insgesamt wird sie elegant unterstützt von

Etwas Besonderes sind die vier Lieder aus „Sei Romanze“ von Verdi, die mit nur wenig Anklang an Opernhaftes gefällig präsentiert werden. Die „Ariette à l’ancienne“, eine von Rossinis „Pêches de viellesse“ („Alterssünden“) passt sehr gut in dieses Programm, während seine ca. 18-minütige Liedkantate „Giovanna d’Arco“ fast den Rahmen sprengt. Hier sind dann auch geläufige Koloraturen und ein großer Stimmumfang gefordert; Cornelia Lanz löst diese Aufgabe sehr solide. Insgesamt wird sie elegant unterstützt von  Der Bariton

Der Bariton  Die beiden in Russland geborenen, aufgewachsenen und weitgehend ausgebildeten Künstlerinnen

Die beiden in Russland geborenen, aufgewachsenen und weitgehend ausgebildeten Künstlerinnen

Ein vielversprechendes Solo-Debüt liefert auch der junge italienische Countertenor

Ein vielversprechendes Solo-Debüt liefert auch der junge italienische Countertenor

Es beginnt mit Ravels

Es beginnt mit Ravels