.

Gerade erst schlug mit Halévys Reine de Chypre aus Paris bei den Ediciones Singulares/ Palazetto Bru Zane das Herz des Opernfans höher. Nun ist bei cpo auf denselben Stoff wieder mal eine der vergessenen Opern des 19. Jahrhunderts herausgekommen, mit denen das Münchner Rundfunkorchester (meist unter Ulf Schirmer, diesmal unter Ralf Weikert eingesprungener Maßen) in der jüngeren Vergangenheit den Opernliebhaber zum Jubeln bringt. So auch hier. Im BR-Konzert von 2012 gelangte Franz Lachners Catharina Cornaro in originaler deutscher Sprache zur Aufführung. (Franz Lachner ist der, der die Cherubinische Medée 1854 eingedeutscht und mit Rezitativen versehen hat; erstmals in moderner Zeit durch die Callas 1953 in der italianisierten Arditi/ Frazzi-Fassung und nun fest im Repertoire internationaler Bühnen verankert, sein Bruder Ignaz ist der Komponist der Regenbrüder, im Schubertschen Umkreis, der dritte Bruder Vinzenz wirkte als Geiger und Kapellmeister in Wien, wie das Lachner-Museum in Rain Auskunft gibt G. H).

.

Catharina Cornaro (mit deutschem – h -) war 1841 in München ein enormer Hit, nicht zuletzt durch die Mitwirkung der fulminanten Berta Moreno in der Titelpartie, spätere Isolde, Elsa, Brünnhilde von Rang. Eine deutsche Oper im Wettstreit mit den Italienern und vor allem Donizetti (dessen Caterina Cornaro erst danach erschien, 1844 in Neapel): Das ist uns einen langen Beitrag wert, in diesem Falle wieder einen von Florian Heurich, dessen Text wir uns mit – wie stets – sehr liebenswürdiger Genehmigung des Autors und des Münchner Rundfunkorchesters aus dem Programmheft „ausborgten“. Die Ausstattung bei cpo (2 CD cpo 777 812-2) ist vorbildlich, das Libretto sogar wie immer zweisprachig. Heureka also. G. H.

.

.

„Catharina Cornaro“ von Franz Lachner bei cpo 0761203781225

ie Rezension zur Aufnahme selbst von Matthias Käther: Viele Nationen sind grade auf dem großen Entdeckungskurs, was ihre musikalische Vergangenheit angeht, ob Frankreich, England oder Polen – uns erreichen viele Einspielungen von Komponisten, von denen wir früher nur wenig oder gar nichts gehört haben. Aber ich Deutschland tut sich einiges, und nun ist beim Label cpo Franz Lachners Oper Catharina Cornaro erschienen. Lachner (1803-90) war einer der letzten großen Hofkomponisten alten Stils – und zwar für München; ein enger Freund Schuberts, später ein energischer Gegner Wagners – aber doch auf seine Weise ein höchst eleganter Romantiker, mit einer Musiksprache, die es wirklich wiederzuentdecken gilt. Er gehört zu den wenigen deutschen Komponisten, die zu schwärmerischen deutscher Romantik fähig waren, und trotzdem der französischen und italienischen Opernmusik nicht ablehnend gegenüberstanden. Was im 19. Jahrhundert im Nationalwahn als halber Landesverrat erschien, wirkt heute geradezu befreiend. Lachners Art, nicht fanatisch nach dem deutschen reinen Stil neuen Typus zu suchen, wie es Wagner oder Schumann taten, macht seine Musik zwar anfällig für stilistische Flickenteppiche, aber auch amüsant und kurzweilig. Weben Anleihen bei Weber und Marschner finden sich französische und italienische Züge im Werk. Cherubini, Spontini, Donizetti und Meyebeer lassen grüßen.

Seidig gespielt und exzellent gesungen: Musikalisch ist diesmal wieder fast alles richtig gemacht worden bei cpo, was man nun wahrlich nicht von jeder Opernaufnahme dieses unendlich verdienstvollen Labels sagen kann. Zuallererst lobend zu nennen sind Chor des Bayerischen Rundfunks und das Münchner Rundfunkorchester. Beide zeigen ihre Bestform. Man merkt, dass der langjährige Orchester-Chef Ulf Schirmer das Ensemble durch vielseitiges Repertoire und Mut zur vergessenen Kostbarkeit geformt hat, es kann dieses Repertoire zwischen den Stühlen nun perfekt zelebrieren und spielt es so selbstbewußt, als wäre es Weber oder Wagner. Ralf Weikert ist nicht der schlechteste Dirigent in den Fußstapfen von Schirmer und kann durchaus eigene Nuancen setzen, besonders die Seidigkeit und Durchsichtigkeit des Klangs und ist mir hier aufgefallen. Kristiane Kaiser in der Titelrolle ist durchaus adäquat besetzt, und auch wenn Daniel Kirch die belcantohaften Elemente nicht so elegant in den Griff bekommt wie den deklamatorischen deutschen Stil, bleibt er doch über weite Strecken ein souveräner erster Tenor – dies ist sicher die beste deutsche Operneinspielung von cpo seit der Goldmarks Königin von Saba von 2016 (Franz Lachner: Catharina Cornaro mit Kristiane Kaiser, Daniel Kirch, Mauro Peter, Simon Pauly; Chor des Bayrischen Rundfunks; Münchner Rundfunkorchester; Ralf Weikert; 2 CD cpo 777 812-2). Matthias Käther

.

In diesem Zusammenhang empfahl Matthias Käther bei seiner beigeisterten Besprechung der obigen Aufnahme im rbb Radio auch die 3. Sinfonie von Franz Lachner (op.41), die zeitgleich bei cpo herausgekommen ist und die unter Gernot Schmalfuss mit dem Evergreen Symphony Orchestra für Überraschungen und mit ihren opernhaften Wendungen für Begeisterung sorgt, angekoppelt ist Lachners Festouvertüre. Beides empfiehlt der Rezensent seinen Hörern und nun auch unseren lesern (cpo 555081-2). G. H.

.

.

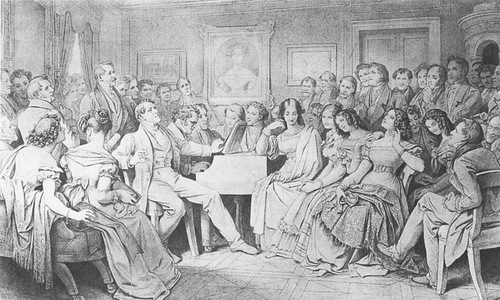

Die Musiker Vinzenz, Franz und Ignaz Lachner, Holzstich nach Fotografie, aus: Gartenlaube 1891/ Wikipedia

Und nun der Artikel von Florian Heurich: Anlässlich des 25-jährigen Dienstjubiläums von Franz Lachner als Münchner Hofkapellmeister würdigt der Maler Moritz von Schwind 1862 dessen Verdienste mit einer Reihe von satirischen Zeichnungen. Er hält die wichtigsten Stationen aus Lachners Leben auf einer rund zwölf Meter langen, auf Leinwand aufgezogenen Papierrolle fest. Dieses überdimensionale Kunstwerk, die sogenannte Lachner-Rolle, die sich heute im Besitz der Städtischen Galerie im Lenbachhaus befindet, ist nur eines der Zeugnisse für die kaum zu überschätzende Bedeutung Franz Lachners für das Münchner Musikleben Mitte des 19. Jahrhunderts. Als er 1836 unter Ludwig I. die Stelle des Hofkapellmeisters antritt, findet er Orchester, Chor und Sängerensemble des Hof- und Nationaltheaters in einem eher desolaten Zustand vor. Innerhalb weniger Jahre macht er jedoch aus München ein Musikzentrum von internationalem Ansehen. Er kultiviert nicht nur das Opern-, sondern auch das kirchenmusikalische und das symphonische Repertoire, indem er als ausgewiesener Beethoven-Spezialist insbesondere diesem an der Isar noch weitgehend unbekannten Titanen der Wiener Klassik einen festen Platz im Konzertleben verschafft. 1852 wird er von König Maximilian II. mit dem eigens für ihn geschaffenen Ehrentitel des Generalmusikdirektors ausgezeichnet, sodass er als erster Münchner »GMD« in die Geschichte eingeht.

Moritz von Schwind: Schubertiade (1868) aus dem Gedächtnis gezeichnet, zu sehen sind Franz Schubert am Klavier, sowie Josef von Spaun, Johann Michael Vogl, Franz Lachner, Moritz von Schwind, Wilhelm August Rieder, Leopold Kupelwieser, Eduard von Bauersfeld, Franz von Schober, Franz Grillparzer.an der Wand das Bild der Gräfin Caroline Esterházy/ Wikipedia

Geboren 1803 in Rain am Lech, macht Lachner zunächst in Wien eine steile Karriere als Dirigent. Er wird Erster Kapellmeister der dortigen kaiserlich-königlichen Hofoper am Kärntnertor und schließt sich dem Freundeskreis um Franz Schubert an, zu dem auch Moritz von Schwind gehört. Die persönliche Begegnung mit dem tief verehrten Beethoven hinterlässt einen bleibenden Eindruck. Nach einem zweijährigen Intermezzo als Hofkapellmeister in Mannheim beginnt Lachners höchst produktive und fruchtbare Arbeit in München, ein Wirken, das fast 32 Jahre lang andauern wird. Schließlich räumt er das Feld, als sich mit seinem Kunstgegner Richard Wagner eine neue, moderne Musik- und Theaterästhetik durchsetzt. Nach seinem letzten Dirigat am Münchner Hoftheater 1868 – Aubers La muette de Portici – sind ihm noch 22 Jahre als Pensionär vergönnt. Er stirbt am 20. Januar 1890, sein Grab befindet sich auf dem Alten Südlichen Friedhof in München. Lachner darf als Musterbeispiel für den komponierenden Kapellmeister gelten – eine umfassend gebildete Musikerpersönlichkeit, bei der das Komponieren niemals Hauptbeschäftigung ist, sondern immer Teil der Stellung am Theater, neben dem Dirigieren, der Orchesterpflege und auch der Kompositionslehre. Im Rahmen seiner Tätigkeit schreibt Lachner Werke für die ihm unterstehende Hofkirchenmusik, aber auch mehrere Symphonien und Orchestersuiten, ein Requiem sowie die drei Opern Alidia (1839), Catharina Cornaro (1841) und Benvenuto Cellini (1849). Sein erstes Bühnenwerk Die Bürgschaft war bereits 1828 in Budapest uraufgeführt worden.

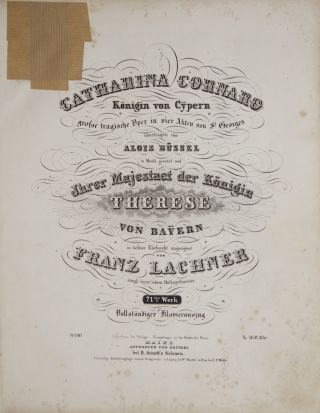

„Catharina Cornaro, Königin von Cÿpern“ große tragische Oper in vier Akten von St. Georges ins Deutsche übertragen von Alois Büssel/Libretto zu Lachners Oper, Therese von Bayern gewidmet/Frontespiece ZVAB

Stilistisch bewegt sich Lachner ganz im Spannungsfeld zwischen Wiener Klassik und Frühromantik, wie sie insbesondere durch die Ästhetik seines Freundes Franz Schubert repräsentiert wird, sowie dem sogenannten musikalischen Fortschritt eines Richard Wagner. Im Vergleich dazu muss sich Lachner bereits zu Lebzeiten dem Vorwurf des Traditionalismus stellen. Seine Kompositionsweise ist jedoch nicht nur ein Ausdruck der deutschen Romantik, vielmehr absorbiert er das musikalische Umfeld von ganz Europa, lässt sich vom Klassizismus eines Cherubini oder Spontini genauso inspirieren wie von der Grand Opéra eines Meyerbeer oder Halévy. Letzterer vertont sogar zeitgleich mit Lachner dasselbe Libretto von Jules Henri Vernoy Marquis de Saint-Georges über die zypriotische Königin Caterina Cornaro. Unter dem Titel La reine de Chypre wird Halévys Version am 22. Dezember 1841 in Paris uraufgeführt. Lachners Oper Catharina Cornaro, für die Alois Joseph Büssel das französischsprachige, ursprünglich fünfaktige Libretto bearbeitet, auf vier Akte verkürzt und ins Deutsche überträgt, wird bereits am 3. Dezember desselben Jahres in München aus der Taufe gehoben. Somit verweist Lachners Hauptwerk einerseits schon durch die literarische Vorlage und den Untertitel »Große tragische Oper in vier Akten« auf Modelle aus Frankreich und löst sich durch das Sujet von einem allzu dogmatisch deutschen Kontext, andererseits kann jedoch die Musiksprache auch Anklänge an Lachners einige Jahre ältere Zeitgenossen Carl Maria von Weber, Louis Spohr oder Heinrich Marschner nicht verhehlen.

Die Musikerbrüder Vinzenz, Franz und Ignaz Lachner (von links) im Jahre 1883/ Lachner-Museum Rein

In der Münchner Operngeschichte des 19. Jahrhunderts nimmt Catharina Cornaro eine Schlüsselstellung ein. Es ist eines der erfolgreichsten Werke dieser Zeit, das sich durchgehend im Repertoire hält, mehrere Male neu inszeniert und später in überarbeiteter Form noch einmal in Berlin gespielt wird, dort jedoch mit weniger großem Erfolg als am Ort der Uraufführung. »Mit voller Überzeugung sprechen wir es aus: Mit dieser Oper ist die deutsche Schule um ein dramatisches Werk reicher geworden, welches unter den ihr angehörigen zu den genialsten und gediegensten gezählt zu werden verdient«, urteilte die Leipziger Allgemeine Musikalische Zeitung nach der Uraufführung, und wenn es in Max Zengers 1923 erschienener Geschichte der Münchner Oper heißt, Catharina Cornaro sei »förmlich zum Wahrzeichen Münchens gleich den beiden Frauentürmen geworden«, dann bezeugt dies die bahnbrechende Wirkung dieser Oper.

Aus den Fliegenden Blättern 1865: Richard Wagner und Franz Lachner/ Wiki

Zu einer Zeit, in der die deutschen Komponisten mehrheitlich von der Oper zum wesentlich kleiner dimensionierten Singspiel zurückkehren, führt Lachner mit seinem Werk die große historische Oper weiter. Merkmale dieser Gattung sind etwa Rezitative anstelle von gesprochenen Dialogen, ein reales, der Geschichte entnommenes Sujet, wobei in einem konkreten historischen Umfeld private und politische Handlungsstränge miteinander verwoben sind, und ausladende Tableaus im Stil der Grand Opéra. Dies spiegelt nicht zuletzt die französische Ausrichtung des Münchner Opernbetriebs unter der Leitung des damaligen Hoftheaterintendanten Karl Theodor von Küstner wider, der sehr schnell die Pariser Erfolgsopern von Meyerbeer, Rossini, Auber und Halévy an die Isar brachte und zudem versuchte, die gattungsspezifischen Charakteristika dieser Stücke auf die deutschen Verhältnisse zu übertragen. Küstner ist auch maßgeblich an der Stoff- und Librettowahl sowie an der Konzeption von Catharina Cornaro beteiligt.

Diese Programmatik geht auf und verschafft der Münchner Oper unter Küstners Leitung, mit Lachner als Hauskomponisten und Kapellmeister und mit Catharina Cornaro als zentralem Werk des Repertoires, für kurze Zeit eine Spitzenstellung unter den deutschen Bühnen. Lachner selbst wird dadurch nicht nur zu einer kulturpolitisch wichtigen Persönlichkeit, sondern auch zu einem der bedeutendsten deutschen Komponisten zwischen der Weber’schen romantischen Oper und dem Wagner’schen Musikdrama.

Lachners „Catharina Cornaro“: Berta Moreno sang die Titelpartie (hier als Halévys Rachel)/ Foto Isoldes Liebestod

Seine Oper über die venezianische Adelige, die aus Gründen der Staatsraison gezwungen wird, den König von Zypern zu heiraten, und schließlich in ein perfides Komplott der Republik Venedig hineingezogen wird, ist bestes Beispiel dafür, wie in solch eine politische Handlung mit konkretem historischen Hintergrund eine private Liebeshandlung mit persönlichen Konflikten der Titelheldin integriert wird. Catharina befindet sich nämlich in dem Dilemma, ihre Liebesbeziehung mit dem Venezianer Marco Venero zugunsten einer politischen Verpflichtung opfern zu müssen. Mit dem daraus sich ergebenden Nebeneinander von intimen Szenen, wie etwa dem gesamten II. Akt, der in Catharinas Gemächern spielt, und öffentlichen Szenen, die sich etwa in der großen Hochzeitsszene im III. Akt zu breit angelegten Tableaus entfalten, bedient sich Lachner direkt der Dramaturgie der aktuellen französischen Oper. Gerade die auf dem Markusplatz spielende Hochzeitsszene wurde für die Uraufführung vom Bühnenbildner Simon Quaglio, Vater des berühmten, von Wagner favorisierten Münchner Theatermalers Angelo Quaglio, mit großer Opulenz und Detailtreue ausgestattet. Dieser szenischen Couleur locale entspricht ein gewisses musikalisches Lokalkolorit mit dem Marsch einer Banda auf der Bühne, der aus der Markuskirche tönenden Orgel mitsamt einem Chorgebet sowie dem Tanz der Gondolieri, deren Gesang Lachner auch schon zu Beginn des II. Akts von ferne ertönen lässt. Das so geschaffene historische Umfeld ist dabei jedoch vor allem eine ästhetische Kategorie – ein malerischer Rahmen, der nur auf den ersten Blick realistisch wirkt und der fiktiven Handlung eine gewisse Authentizität zu geben scheint. Der geschichtlichen Wahrheit entspricht er allerdings nur zu einem geringen Teil, auch wenn die handelnden Figuren tatsächlich existiert haben.

Dass Lachner trotz seiner Bezüge zu Romantik und Grand Opéra kompositorisch durchaus noch im Klassizismus verwurzelt ist, kommt insbesondere in der Ouvertüre zu Catharina Cornaro zum Tragen. Fast schon losgelöst vom Rest der Oper, wirkt dieses einleitende Stück satztechnisch eher konventionell und lässt Anklänge an Lachners großes Vorbild Luigi Cherubini durchschimmern. Bezeichnenderweise erstellt Lachner später sogar eine Bearbeitung von dessen Medea, durch die das Werk erst zu einer allgemeinen Popularität kommt.

Der Autor: Florian Heurich ist freier Autor und Musikjournalist, schreibt und produziert Radiofeatures und Reportagen für BR-Klassik und gestaltet das Online-Format Opern.TV sowie die Audio-Podcasts der Bayerischen Staatsoper. Dabei versucht er immer seine Opernleidenschaft, seine Reiselust nach Asien und Lateinamerika und seine Arbeit unter einen Hut zu bringen/ Quelle Bayr. Staatsoper

Auch in den Solonummern orientiert sich Lachner oftmals an klassischen Formmodellen, gliedert Arien und Duette in einen langsamen und einen schnellen Teil mit einem den Tempowechsel motivierenden Affektumschwung. Dass die Musik jedoch immer aus dem dramatischen Kontext heraus entsteht, zeigt insbesondere die große Arie der Titelheldin im II. Akt, die vielleicht raffinierteste und komplexeste Nummer der ganzen Oper. Auf einen langsamen einleitenden Satz folgt Catharinas Gebet, das dem Satztypus einer klassischen italienischen »Preghiera« nachempfunden ist und das abrupt abbricht, wenn sie im Gebetbuch auf eine Nachricht Marcos stößt. Nachdem sie diese deklamatorisch vorgelesen hat, mündet die Nummer in einer furiosen Finalstretta in Catharinas Vorfreude auf die Begegnung mit dem Geliebten. Demgegenüber wirkt ihre zweite Arie im IV. Akt in ihrer liedhaften Schlichtheit wesentlich einfacher. Gerade dadurch wird jedoch eine weitere Facette ihres Charakters zum Vorschein gebracht, und wiederum entsteht die musikalische Nummer aus der Situation heraus, wenn die Titelheldin als nunmehr unglückliche Ehefrau ihr Schicksal beklagt. Lachner zeigt also großes musikdramatisches Gespür: Er entwickelt seine Musik direkt aus der Werkdramaturgie und vermag die Figuren und Situationen somit genauestens zu charakterisieren.

Traditionelle Kompositionsmuster treffen auf eine aktuelle Stückdramaturgie, sodass Catharina Cornaro bezeichnend ist für die Umbruchstimmung des deutschen Musiktheaters Mitte des 19. Jahrhunderts. Und mit diesem seinem Hauptwerk hat Lachner, als zentrale Münchner Musikerpersönlichkeit, der Münchner Operngeschichte ein ebenso zentrales Bühnenstück geschenkt. Florian Heurich

.

.

Dank an den Autor, den Musikwissenschafter und -journalisten Florian Heurich, dem wir zahlreiche operngeschichtliche Artikel verdanken. Dank auch an Doris Sennefelder vom Münchner Rundfunkorchester für die wie stets liebenswürdige Genehmigung zur Übernahme des Textes. Foto oben: „Sbarco di Caterina Cornaro a Venezia“/ Andrea Vasillachi/ Wikipedia

.

.

Eine vollständige Auflistung der bisherigen Beiträge findet sich auf dieser Serie hier.

Der Titel des Buches:

Der Titel des Buches:

Der Begriff

Der Begriff